- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con la ormai quasi definitiva riconquista della città di Aleppo da parte delle forze armate governative siriane, appoggiate da Russia, Iran e Hezbollah, il conflitto nel paese mediorientale potrebbe far segnare una svolta significativa, anche se la fine delle ostilità non sembra ancora essere all’orizzonte. A decretare la fine delle operazioni belliche in quella che era la capitale commerciale della Siria potrebbe essere un accordo ancora in bilico, negoziato dai governi di Russia e Turchia, per favorire l’evacuazione dei “ribelli” sotto assedio rimasti nella parte orientale della città e di un certo numero di civili.

Il piano di evacuazione avrebbe dovuto scattare nella prima mattinata di mercoledì, ma nelle stesse ore sono ricominciati i bombardamenti sulla città. Prevedibilmente, le due parti coinvolte nel conflitto hanno dato resoconti differenti della situazione. La Turchia, uno dei principali sponsor di alcune fazioni armate anti-Assad, ha accusato il governo di avere rotto la tregua, mentre la televisione di stato siriana ha parlato di bombardamenti da parte dei “ribelli” che avrebbero fatto svariate vittime.

Fonti dell’opposizione hanno affermato che il cessate fuoco è saltato dopo che l’Iran ha avanzato nuove condizioni, come la restituzione dei resti dei soldati della Repubblica Islamica caduti ad Aleppo e la liberazione degli ostaggi iraniani nelle mani dei ribelli a Idlib.

Per il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, la resistenza delle residue forze di opposizione ad Aleppo non dovrebbe comunque durare più di “due o tre giorni”, dal momento che esse controllano ormai una piccola enclave di non più di 2,5 chilometri quadrati. La Reuters ha inoltre citato una rete televisiva vicina all’opposizione, la quale ha sostenuto che l’evacuazione potrebbe iniziare già nella giornata di giovedì.

Il ritorno di Aleppo nelle mani del regime di Assad dopo quasi sei anni di guerra rappresenta una gravissima sconfitta non solo per i “ribelli” che ne avevano il controllo, ma anche per gli Stati Uniti, l’Europa, la stessa Turchia e le monarchie assolute sunnite del Golfo Persico. Tutti questi governi hanno investito miliardi di dollari e fornito ingenti quantità di armi per sostenere forze in larga misura fondamentaliste ed estranee alla Siria per rovesciare un regime alleato con Teheran e Mosca.

Proprio gli effetti dell’evolversi della situazione ad Aleppo, nonché i possibili riflessi sull’intero conflitto siriano, si sono fatti sentire nei giorni scorsi, ad esempio sulla transizione politica in atto negli USA. Il timore di perdere definitivamente le forze anti-Assad ha contribuito a spingere una parte dell’apparato politico, mediatico e dell’intelligence ad accusare la Russia di avere interferito nel processo elettorale americano a favore di Donald Trump.

L’ingresso di quest’ultimo alla Casa Bianca prospetta infatti un riallineamento strategico di Washington in Medio Oriente, viste le promesse del presidente eletto di lavorare con il Cremlino per sconfiggere il terrorismo, a cominciare dalla Siria. Frustrazioni e recriminazioni per una guerra che minaccia il disastro per l’opposizione anti-Assad e i loro sponsor si sono manifestate anche nel corso di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Frustrazioni e recriminazioni per una guerra che minaccia il disastro per l’opposizione anti-Assad e i loro sponsor si sono manifestate anche nel corso di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Qui, vari governi occidentali hanno denunciato per l’ennesima volta i crimini di Mosca e Damasco, trascurando ovviamente il fatto che proprio su di loro e i loro alleati mediorientali ricade la piena responsabilità della devastazione della Siria.

L’ambasciatrice americana all’ONU, Samantha Power, professionista delle “guerre umanitarie”, ha avuto parole particolarmente dure per il governo russo, collegando quanto sta accadendo ad Aleppo con alcuni dei massacri più cruenti degli ultimi decenni, da Srebrenica al Ruanda.

Nessuna parola è stata spesa invece per le atrocità commesse dagli stessi “ribelli” siriani quando conquistarono Aleppo est nel 2012, né tantomeno per gli episodi e le guerre rovinose che hanno visti protagonisti gli USA, dall’Iraq alla Libia.

Significativamente, gli Stati Uniti sembrano non avere avuto nessun ruolo nel raggiungimento dell’accordo sull’evacuazione di Aleppo. Washington aveva d’altra parte fatto saltare le precedenti tregue negoziate con la Russia, tra cui quella del mese di settembre dopo il bombardamento probabilmente deliberato contro una base militare siriana nella località di Deir ez-Zor.

La fine dei massacri in Siria è comunque ancora lontana, nonostante le sofferenze degli abitanti di Aleppo saranno alleviate con l’uscita di scena dei “ribelli”. Uno dei principali finanziatori di questi ultimi, il regime del Qatar, tramite il ministro degli Esteri, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha avvisato che la riconquista di Aleppo da parte del governo siriano non significa in nessun modo la fine della guerra.

L’intenzione delle monarchie del Golfo, così come degli Stati Uniti, per lo meno nelle settimane che restano a Obama, è perciò quella di intensificare i loro sforzi per sostenere l’opposizione armata in Siria, nonostante le aree che i vari gruppi che la compongono continuino a restringersi.

L’amministrazione Obama, impegnata disperatamente a salvare ciò che resta dei gruppi “ribelli” sotto la protezione americana prima dell’insediamento di Trump, ha da poco autorizzato l’invio di altri 200 uomini delle forze speciali in Siria, che andranno ad aggiungersi ai 300 ufficialmente già presenti.

Lo stesso presidente uscente settimana scorsa aveva inoltre dato il via libera alla fornitura di armi a gruppi non meglio identificati in Siria. A questa iniziativa ha fatto riferimento il presidente siriano Assad in una recente intervista al network russo RT, collegandola al nuovo ingresso nella città patrimonio dell’umanità di Palmira dello Stato Islamico (ISIS/Daesh). La riconquista di Aleppo consentirebbe ad ogni modo al regime di Damasco di tornare a controllare tutti i principali centri urbani del paese. Oltre a questa città, le forze governative hanno in mano la capitale, Homs, Hama, la gran parte della zona di confine col Libano e l’area costiera affacciata sul Mediterraneo.

La riconquista di Aleppo consentirebbe ad ogni modo al regime di Damasco di tornare a controllare tutti i principali centri urbani del paese. Oltre a questa città, le forze governative hanno in mano la capitale, Homs, Hama, la gran parte della zona di confine col Libano e l’area costiera affacciata sul Mediterraneo.

Da questa posizione di forza, secondo molti Assad potrebbe diventare addirittura un interlocutore dell’amministrazione Trump nella lotta al terrorismo in Siria, malgrado le fortissime resistenze all’interno della classe dirigente americana.

Quest’ultima ipotesi ha preso ancora più consistenza questa settimana in seguito alla nomina a segretario di Stato dell’amministratore delegato di ExxonMobil, Rex Tillerson, considerato molto vicino al presidente russo Putin.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Da alcuni giorni a questa parte, la scena politica americana sembra essere nuovamente dominata dalle accuse rivolte alla Russia per avere interferito nelle elezioni presidenziali, con il preciso scopo di favorire l’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca e assestare la politica estera USA su posizioni più concilianti nei confronti di Mosca rispetto agli ultimi anni dell’amministrazione Obama.

A rilanciare accuse di fatto con pochissimo o nessun fondamento sono stati soprattutto i due giornali considerati baluardi dell’informazione “liberal”: il New York Times e il Washington Post. Entrambi lo scorso fine settimana hanno pubblicato articoli basati su indagini della CIA che dimostrerebbero l’esistenza di prove sufficienti a ritenere le azioni dell’intelligence russe decisive nel decidere le sorti delle presidenziali americane dell’8 novembre.

Le rivelazioni dovrebbero risultare esplosive, ma entrambi i giornali non forniscono in realtà alcuna prova concreta delle presunte responsabilità russe, se non, come scrive ad esempio il Times, le parole di agenti dell’intelligence e della polizia federale (FBI), i quali assicurano che esista “una montagna di prove circostanziali” dell’attività di hackeraggio degli uomini al servizio del Cremlino per manipolare il voto.

Questa campagna anti-russa si ricollega alla polemica già scoppiata alla vigilia della convention Democratica nel mese di luglio, quando venne rivelato che il governo russo era dietro alla violazione dei server del Partito Democratico e, perciò, responsabile della pubblicazione da parte di WikiLeaks di decine di migliaia di e-mail private dei suoi leader. In esse erano emersi in particolare gli sforzi dei vertici Democratici per penalizzare il rivale di Hillary Clinton nelle primarie, Bernie Sanders.

Un’altra prova delle intenzioni russe sarebbe, sempre secondo i media che stanno propagandando la versione dell’interferenza di Mosca nel processo democratico americano, l’attitudine decisamente pro-Trump delle testate in lingua inglese finanziate dal governo di Putin, come la nota RT.

Per il New York Times, inoltre, gli hacker russi avrebbero violato anche i sistemi informatici del Comitato Nazionale Repubblicano, senza però rendere pubblico il materiale così ottenuto, visto che il loro obiettivo era appunto di screditare Hillary Clinton e favorire Trump.

Quest’ultima notizia è stata smentita seccamente dal presidente del Comitato Repubblicano, Reince Priebus, nominato capo di Gabinetto della Casa Bianca da Trump dopo il successo del mese scorso. Lo stesso presidente eletto è apparso domenica su FoxNews per respingere le accuse verso Mosca e descrivere l’isteria dei Democratici e dei giornali che stanno alimentando la propaganda anti-russa come il tentativo di trovare giustificazioni alla sconfitta patita alle urne.

Trump ha anche attaccato la CIA, sostenendo come i responsabili della valutazione sulla presunta interferenza russa siano “gli stessi che avevano assicurato che Saddam Hussein disponeva di armi di distruzione di massa” in Iraq.

La violenza con cui è riesplosa la polemica sulla Russia e i toni dei giornali e dei politici che la stanno promuovendo dimostrano come all’interno della classe dirigente americana sia in atto un durissimo scontro attorno agli orientamenti strategici che dovranno tenere gli Stati Uniti dopo questa fase di transizione.

In sostanza, Trump e i suoi fedelissimi fanno riferimento a quelle sezioni delle élite americane che auspicano una relativa distensione nei confronti di Mosca e, quindi, un deciso passo indietro rispetto all’atteggiamento tenuto dal presidente uscente Obama. Il terreno su cui testare questa svolta dovrebbe essere con ogni probabilità la Siria, dove i “ribelli” anti-Assad potrebbero trovarsi privati del sostegno di Washington a partire dal prossimo gennaio.

Al contrario, buona parte del Partito Democratico e giornali come New York Times e Washington Post, verosimilmente con una parte dell’apparato militare e dell’intelligence, vedono con timore il possibile allentamento delle pressioni sulla Russia, sia dal punto di vista diplomatico che economico e militare. Questa fazione considera infatti la Russia come il principale ostacolo all’espansione dell’influenza americana in Medio Oriente e nella regione euro-asiatica. In quest’ottica, il ritorno al centro del dibattito politico delle azioni di Mosca è dovuto probabilmente anche alle reazioni provocate da alcune nomine di Trump, come quelle del prossimo consigliere per la sicurezza nazionale, l’ex generale Michael Flynn, e del probabile segretario di Stato, l’amministratore delegato di ExxonMobil, Rex Tillerson, considerati entrambi filo-russi.

In quest’ottica, il ritorno al centro del dibattito politico delle azioni di Mosca è dovuto probabilmente anche alle reazioni provocate da alcune nomine di Trump, come quelle del prossimo consigliere per la sicurezza nazionale, l’ex generale Michael Flynn, e del probabile segretario di Stato, l’amministratore delegato di ExxonMobil, Rex Tillerson, considerati entrambi filo-russi.

Anzi, come ha scritto il Washington Post, su Tillerson ci sarebbero perplessità anche tra i Repubblicani al Congresso per via dei suoi legami con Putin, a conferma che il sentimento anti-russo in America è trasversale agli schieramenti politici. Se Tillerson dovesse essere scelto da Trump per il dipartimento di Stato, è probabile che il processo di conferma al Senato diventerà un altro terreno di scontro sull’approccio da tenere nei confronti della Russia.

Lunedì, intanto, proprio la leadership Repubblicana al Senato ha annunciato il lancio di un’indagine sulle interferenze russe, mentre lo “speaker” della Camera dei Rappresentanti, Paul Ryan, ha anch’egli ipotizzato un’azione simile nell’altro ramo del Congresso. Queste prese di posizioni preannunciano dunque anche un possibile scontro tra la Casa Bianca e il presidente eletto ancora prima dell’insediamento di quest’ultimo.

L’obiettivo della propaganda contro Mosca è principalmente quello di creare un clima da caccia alle streghe, bollando chiunque si discosti dalla campagna in atto come una sorta di traditore degli interessi e della “democrazia” americana. Un clima simile serve a giustificare un’escalation su più fronti, in modo da contenere le ambizioni da grande potenza della Russia laddove esse si scontrano con gli interessi USA.

Nel caso fosse stata eletta alla Casa Bianca, Hillary Clinton avrebbe perseguito precisamente questa strategia, con l’appoggio mediatico di quei giornali che oggi agitano lo spettro dei brogli elettorali per mano del Cremlino, così da provare a impedire la svolta strategica che sembra preparare la nuova amministrazione Trump.

Significativo è inoltre il fatto che questi ultimi attacchino Trump per i presunti legami con Mosca, mentre considerano tutto sommato normale il carattere ultra-reazionario del governo che sta prendendo forma. Le nomine e i proclami delle settimane seguite al voto lasciano infatti intravedere un attacco frontale a ciò che resta negli Stati Uniti della sanità e dell’educazione pubblica, delle regolamentazioni all’industria e al sistema bancario e finanziario.

Per quanto riguarda le posizioni relative alla Russia di Trump e dei poteri a cui fa riferimento, esse non sono dettate da pacifismo o da una qualche predisposizione a limitare il potenziale distruttivo dell’imperialismo americano. Ciò è apparso evidente dall’anticipazione avuta proprio nei giorni scorsi del probabile aggravamento delle tensioni tra USA e Cina che avverrà dopo l’insediamento di Trump. Il neo-presidente aveva rotto decenni di consuetudini diplomatiche accettando una telefonata di congratulazioni della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, mandando su tutte le furie Pechino.

Ciò è apparso evidente dall’anticipazione avuta proprio nei giorni scorsi del probabile aggravamento delle tensioni tra USA e Cina che avverrà dopo l’insediamento di Trump. Il neo-presidente aveva rotto decenni di consuetudini diplomatiche accettando una telefonata di congratulazioni della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, mandando su tutte le furie Pechino.

Sempre a FoxNews domenica, poi, Trump si è spinto fino a mettere in discussione la politica di “una sola Cina”, fatta propria da tutte le amministrazioni americane a partire dalla distensione con Pechino promossa da Nixon in funzione anti-sovietica.

Il carattere ultra-nazionalista dell’agenda di Trump, assieme alla nomina di “falchi” ed ex generali a incarichi di rilievo nel suo governo, non lascerà quindi spazio a un allentamento delle tensioni sul fronte internazionale. L’avvicendamento alla Casa Bianca, tutt’al più, potrebbe invertire l’ordine delle priorità della classe dirigente americana, allontanando forse la minaccia di una guerra con Mosca ma accelerando il precipitare dello scontro con Pechino.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Forse non entrerà nel western d’autore, ma la eco della ribellione l’ha resa celebre quanto quella conclusasi nel Little Big Horne. L’ultima battaglia dei Sioux si svolge lungo una grande autostrada che taglia monti, vallate e boschi, l’Highway 20. La Riserva Indiana si estende per oltre novemila chilometri, in un territorio stretto fra due confini, nord e sud Dakota, abbraccia territori che vanno da Hunkpapa Lakota a Dakota Yanktonai, incluse le contee di Sioux, Corson, Dewey, Zieback.

Questo é il teatro dell’ultima, pacifica, estenuante lotta dei Sioux contro le multinazionali estrattive e il governo centrale degli Stati Uniti, a oggi fin dall’aprile scorso. Si battono per una terra legittimata dai loro antenati che lì sono sepolti, nei cimiteri sacri dello Standing Rock Sioux Tribe, per scongiurare dall’inquinamento le falde acquifere e il letto del Missouri.

Sì, perché la questione che sembrerebbe ormai conclusa e a fin di bene, in realtà pare soltanto prorogata, in attesa del verdetto finale che spetterebbe al nuovo presidente eletto, Donald Trump. Il quale fa sapere che sulla realizzazione della pipeline Dakota Access e sull’investimento pari a 3,3 miliardi di euro (promotrice la società texana EnergyTransfer Partners), ci sarà una risoluzione almeno, “proporzionata ed equa”, rigettando, di fatto, la scelta dell'amministrazione Obama a negare il via libera al progetto.

I Sioux rivendicano il diritto di prelazione sulle terre e sulle risorse naturali difese. Non c’è pace quindi, per Wakpala, Little Eagle, Bullhead, Istrice, Kenel, McIntosh, Morristown, Selfridge, Solen, le comunità indiane di Fort Yates, Cannon Ball e McLaughlin, sono mobilitati insieme con altre più piccole che vivono all’interno della Riserva lungo il confine fra i due stati. A sostenerli, ci sono ambientalisti e personaggi dello show business: l’immancabile Di Caprio, Susan Sarandon, l’attrice Shailene Woodley, che ha subito un arresto in diretta televisiva, il cantautore canadese, Neil Young, perfino i veterani del Vietnam, schierati nelle loro vecchie divise.

Assiepati nei loro campi intorno alle Rocce Sacre, sbarrano la strada alle ruspe, e lo fanno in sella ai cavalli o a piedi. Sono donne, uomini e bambini, giorno e notte sottoposti a rigide temperature di un inverno che incalza e a un’arbitraria, dura repressione che non guarda in faccia nessuno. Ma non mollano e hanno intensificato le loro azioni anche dopo l’applicazione della legge sull’ordine pubblico che aveva l’obiettivo a disperderli in un’area poco lontana dalla Riserva, di proprietà della società finanziatrice.  In quel frangente sono state arrestate 142 persone, a monte delle oltre 400 fermate finora. Le polemiche si sono incentrate sulla brutalità della polizia locale; manifestanti inermi respinti con proiettili di plastica, spray al peperoncino, getti d’acqua gelida, inseguimenti con cani. Alle persone arrestate, stipate in celle sovraffollate, marcate con dei numeri, costrette a dormire sul cemento, è stata negata ogni forma d’assistenza medica.

In quel frangente sono state arrestate 142 persone, a monte delle oltre 400 fermate finora. Le polemiche si sono incentrate sulla brutalità della polizia locale; manifestanti inermi respinti con proiettili di plastica, spray al peperoncino, getti d’acqua gelida, inseguimenti con cani. Alle persone arrestate, stipate in celle sovraffollate, marcate con dei numeri, costrette a dormire sul cemento, è stata negata ogni forma d’assistenza medica.

“Un trattamento inumano e degradante”. La voce arriva dalle Nazioni Unite: é quella del relatore speciale Maina Kiai, keniano, avvocato di fama internazionale, impegnato nella difesa dei diritti umani. Ha protestato contro l'uso della forza oltre il limite consentito contro i Nativi americani che protestano pacificamente contro un piano invasivo che potrebbe contaminare le acque del fiume Missouri e del lago Oahe, fonti di sostenibilità e sopravvivenza per l’intera popolazione Sioux.

“Non siamo contrari all’indipendenza energetica e allo sviluppo economico di tutto il Paese, ma dovete considerare queste decisioni anche in base alle esigenze e ai valori dei popoli indigeni”. Dave Archambault, è il portavoce dei protester e Presidente delle tribù; il suo appello è stato accolto dalle Nazioni Unite che premono presso le autorità politiche per “fare ciò che è giusto”: 1885 chilometri della pipeline condurrebbero mezzo milione di barili dai depositi bituminosi dal North Dakota a un’infrastruttura in Illinois, poi, fino al Golfo del Messico.

Il progetto Dakota Access stravolgerebbe quindi, l’assetto delle terre care ai Sioux, con forti ricadute sull’impatto ambientale. L’Energy Tranfer Partners continua a sostenere che, oltre al petrolio, l’oleodotto pomperà milioni di dollari nell’economia locale creando nuovi posti di lavoro. Così, agenzie statali e federali si trovano d’accordo sulla realizzazione, come gli agricoltori e allevatori della zona, lautamente prezzolati per lasciare campo libero. Tranne una minoranza nello Iowa, uno dei quattro stati interessati, che si è appellata ai tribunali accusando la società e dichiarandosi contraria alla concessione dei territori, all’esproprio a suon di dollari.

Gli Indiani Sioux contestano fortemente il Dakota Access perché questo rappresenta la più grave minaccia per ciò che rimane della loro cultura. L’oleodotto attraverserà le terre ancestrali, anche quelle che non appartengono per diritto alla Riserva, dove i loro avi vivevano in armonia con la Grande Natura dell’America del Nord, dove cacciavano, pescavano e dove sono stati sepolti.

E’ un nuovo affronto a una storia già segnata da negazione e annientamento. Nelle parole di Maina Kiai la chiave d’interpretazione dei sentimenti Sioux: “Cercano soltanto di proteggere una terra considerata sacra…”.

E’ un nuovo affronto a una storia già segnata da negazione e annientamento. Nelle parole di Maina Kiai la chiave d’interpretazione dei sentimenti Sioux: “Cercano soltanto di proteggere una terra considerata sacra…”.

Lo stop al progetto sarebbe avvenuto alcuni giorni fa con la bocciatura dell’Us Army Corps of Engineers, che invitava, appunto, la società appaltatrice a trovare un percorso alternativo, ma mentre si tira un respiro di sollievo, ecco che l’amministrazione Trump rimette tutto in discussione con un laconico: “Deciderà il presidente”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha tenuto martedì il suo probabile ultimo discorso pubblico sulle questioni dell’anti-terrorismo e della sicurezza nazionale presso la base aerea di MacDill a Tampa, in Florida, sede del comando delle Forze Speciali americane. L’intervento è stato fondamentalmente un tentativo di difendere l’operato della sua amministrazione in questi ambiti, anche se in più di un’occasione le parole di Obama sono sembrate riconoscere e assieme mettere in guardia dai pericoli di un’evoluzione verso l’autoritarismo, derivante dal ricorso costante a metodi anti-democratici, come accaduto appunto negli USA dopo l’11 settembre 2001.

Visto anche il pubblico che lo ha ascoltato, Obama ha esaltato il ruolo delle forze armate americane e riconosciuto, quasi fosse un merito, il fatto che la sua presidenza è stata interamente attraversata da guerre, caso unico nella storia degli Stati Uniti. Uguale vanto il presidente Democratico ha ostentato per il successo nell’impedire gravi attentati terroristici sul suolo americano negli ultimi otto anni, così come per la riduzione dell’impegno militare in Afghanistan e in Iraq, nonostante in Medio Oriente sia in corso una rapida escalation che ha gettato la regione nuovamente nel caos più totale fin dall’inizio del conflitto in Siria.

Al di là della discutibilità di queste affermazioni, la parte più consistente e interessante del discorso è stata però un’altra. Obama ha preso le mosse da una critica piuttosto ferma delle promesse del suo successore, Donald Trump, di tornare a ricorrere ai metodi illegali utilizzati dall’amministrazione Bush nella “guerra al terrore”, a cominciare dalle detenzioni arbitrarie e dalle torture sui sospettati di terrorismo.

Malgrado l’avvertimento, Obama si è comunque impegnato dopo le elezioni dell’8 novembre scorso a garantire un passaggio di consegne senza scosse alla Casa Bianca, evitando di esprimere commenti sull’agenda di estrema destra prospettata dalle scelte e dalle dichiarazioni di Trump nelle ultime settimane.

Ad ogni modo, Obama ha sottolineato come la “guerra al terrore” rappresenti un serio rischio per la stabilità e i “valori” americani se essa continuerà a essere al centro della politica sulla sicurezza nazionale del governo. I terroristi, per Obama, “non rappresentano una minaccia esistenziale per il nostro paese” e “non potranno mai distruggere direttamente il nostro modo di vivere”. Tuttavia, ha aggiunto in un passaggio cruciale, “siamo noi che possiamo distruggerlo per loro se dimentichiamo chi siamo e i valori su cui questo paese è stato fondato”. Queste affermazioni implicano innanzitutto la necessità di una mobilitazione militare non contro il “terrorismo”, bensì contro altre minacce, facilmente individuabili in potenze come Russia o Cina alla luce delle crescenti provocazioni contro entrambe messe in atto in questi anni proprio dall’amministrazione Obama.

Queste affermazioni implicano innanzitutto la necessità di una mobilitazione militare non contro il “terrorismo”, bensì contro altre minacce, facilmente individuabili in potenze come Russia o Cina alla luce delle crescenti provocazioni contro entrambe messe in atto in questi anni proprio dall’amministrazione Obama.

Soprattutto, però, l’esortazione del presidente uscente sembra riguardare il pericolo più che concreto dello scivolamento verso un regime autoritario, nel quale all’esecutivo vengono assegnati appunto poteri semi-assoluti in nome della lotta al terrorismo.

In questa direzione portano inevitabilmente iniziative simili a quelle ipotizzate da Trump in campagna elettorale, come il già ricordato ricorse alla tortura o, ad esempio, il divieto d’ingresso negli Stati Uniti ai musulmani.

In un discorso tenuto nel maggio del 2013 alla National Defense University di Washington, Obama aveva già suonato un allarme simile, quando aveva ricordato le parole di uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, James Madison, il quale aveva avvertito che “nessuna nazione può preservare la propria libertà essendo perennemente in stato di guerra”.

Le parole di Obama - quelle del 2013 e di questa settimana - potrebbero essere considerate come un salutare ammonimento alla vigilia dell’insediamento dell’amministrazione forse più reazionaria della storia americana solo a patto di scollegarle dalla realtà degli ultimi otto anni.

Essendo ciò impossibile, gli scrupoli democratici esibiti da Obama sono invece un monumento di ipocrisia. Gli attacchi ai principi democratici e ai diritti civili consolidati da parte della sua amministrazione sono virtualmente senza precedenti e hanno confermato, quando non abbondantemente superato, le tendenze autoritarie che hanno caratterizzato la presidenza Bush.

Infatti, ad esempio, se Obama ha ufficialmente chiuso il programma di detenzioni indefinite e posto fine alle torture della CIA, al loro posto ha dato impulso all’impiego dei droni per eliminare sommariamente presunti terroristi, inclusi cittadini americani. Ancora, ai responsabili di crimini e abusi all’interno dell’amministrazione Bush è stata garantita la completa impunità, mentre i sistemi di sorveglianza di massa della popolazione sono stati portati avanti e istituzionalizzati.

L’amministrazione Obama ha poi condotto la guerra più spietata ai cosiddetti “whistleblowers”, come Chelsea Manning e Edward Snowden, responsabili solo di avere rivelato i crimini e i metodi illegali dell’apparato dello stato americano. Alle invasioni di Afghanistan e Iraq promosse da Bush, con la conseguente devastazione di entrambi i paesi, ha corrisposto infine lo scatenamento di rovinose guerre di aggressione in paesi come Libia e Siria, diverse dalle precedenti solo nelle modalità con cui sono state condotte, ma sempre motivate dagli interessi strategici americani.

In definitiva, gli strumenti che Trump si ritroverà tra le mani per accelerare il processo di smantellamento dei diritti democratici negli Stati Uniti sono stati perfezionati precisamente dall’amministrazione Obama. Allo stesso modo, l’apparato militare che esercita un’influenza spropositata sulla politica e le scelte strategiche USA ha ricevuto un impulso enorme durante i due mandati di Obama. Ciononostante, il suo discorso di martedì nasconde un’autentica preoccupazione per il percorso intrapreso dal suo paese. L’ansia che è sembrata trasparire dal presidente uscente non ha però molto a che fare con un genuino impegno per la difesa dei valori democratici.

Ciononostante, il suo discorso di martedì nasconde un’autentica preoccupazione per il percorso intrapreso dal suo paese. L’ansia che è sembrata trasparire dal presidente uscente non ha però molto a che fare con un genuino impegno per la difesa dei valori democratici.

Quanto piuttosto per le conseguenze destabilizzanti della costante distruzione dei principi garantiti dalla Costituzione americana, di fatto unico elemento di coesione rimasto di fronte alle esplosive tensioni sociali in un paese controllato da una classe politica screditata che presiede al proliferare del militarismo e all’aggravamento di differenze di classe ormai fuori da ogni controllo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

All’inizio di questa settimana, il primo ministro conservatore neozelandese, John Key, in carica da oltre otto anni, ha annunciato a sorpresa le proprie dimissioni, lasciando il suo Partito Nazionale in cerca di un nuovo leader che lo sostituisca alla guida del paese dell’oceano Pacifico a poco meno di un anno dal voto per il rinnovo del parlamento.

L’addio di Key sembra essere stato un vero e proprio shock sia per i media locali e internazionali sia per la classe politica della Nuova Zelanda. Gli stessi compagni di partito e i membri del suo gabinetto, alcuni dei quali si sono già candidati alla successione, hanno manifestato stupore alla notizia delle dimissioni, comunicata privatamente solo poche ore prima dell’annuncio pubblico.

Oltre a non esserci stati segnali apparenti delle intenzioni del premier, la sua guida del governo è considerata tra le più salde nei paesi “avanzati”. Praticamente tutti i media ufficiali in Occidente hanno parlato in questi giorni della stabilità della Nuova Zelanda e di un’economia robusta nonostante gli effetti della crisi globale e una serie di terremoti devastanti che hanno colpito il paese negli ultimi anni.

Key, da parte sua, ha motivato la decisione di lasciare con il desiderio di dedicare più tempo e attenzioni alla sua famiglia. Simili giustificazioni sono tutt’altro che rare tra i leader politici, soprattutto nel mondo anglo-sassone, ma servono quasi sempre a nascondere le vere ragioni che stanno dietro a scelte così radicali, soprattutto se impreviste o apparentemente tali.

Il Partito Nazionale, formazione di maggioranza in una coalizione che include altri partiti minori, si riunirà il prossimo 12 dicembre per eleggere il nuovo leader che, automaticamente, assumerà l’incarico di primo ministro. John Key ha già fatto sapere di appoggiare il suo ministro delle Finanze, Bill English, artefice, assieme al premier uscente, dell’adozione di politiche economiche di stampo neo-liberista in questi otto anni di governo.

Gli altri due principali contendenti di English sono anch’essi ministri del governo Key e hanno entrambi le necessarie credenziali per guidare un partito e un governo di destra. Judith Collins è l’attuale ministro che sovrintende alle forze di Polizia, alle quali ha garantito poteri sempre più ampi, mentre nel marzo del 2014 fu costretta alle dimissioni da ministro della Giustizia in seguito all’emergere dei suoi legami con un blogger di estrema destra. Jonathan Coleman è invece il ministro della Sanità e si è distinto in particolare per gli sforzi prodotti nel ridurre i fondi destinati all’assistenza pubblica.

Chiunque sarà scelto per succedere a John Key si troverà a guidare un partito che ha vinto le ultime tre elezioni in Nuova Zelanda e, almeno finora, è dato per favorito sul principale partito di opposizione, quello Laburista. Secondo un recente sondaggio, il Partito Nazionale è accreditato del 49,5% dei consensi, contro il 37,5% che otterrebbe un’eventuale alleanza elettorale tra il “Labour” e i Verdi. L’apparente popolarità della destra neozelandese e del governo Key nasconde però una strisciante ostilità nel paese e diffuse tensioni sociali, contenute dall’assenza di una reale alternativa politica, visto anche il discredito del Partito Laburista.

L’apparente popolarità della destra neozelandese e del governo Key nasconde però una strisciante ostilità nel paese e diffuse tensioni sociali, contenute dall’assenza di una reale alternativa politica, visto anche il discredito del Partito Laburista.

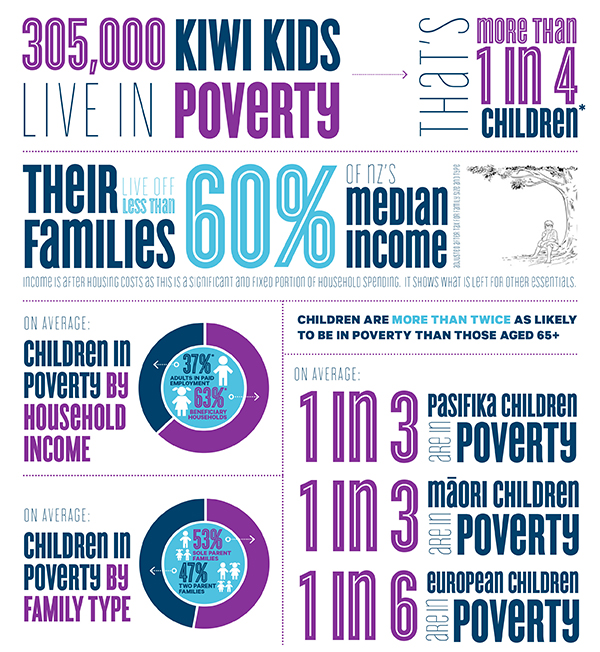

Al di là dell’immagine di prosperità e solidità del sistema neozelandese offerta dalla stampa e dagli ambienti finanziari internazionali, la situazione interna al paese è quanto meno contraddittoria e anche qui non si sono evitate le misure di ristrutturazione economica che hanno colpito lavoratori, giovani e anziani.

Le fasce più disagiate della popolazione anche in Nuova Zelanda hanno dovuto fare i conti con anni di austerity. Il governo Key ha presieduto non solo a un ridimensionamento del welfare e all’abbattimento del carico fiscale per i più ricchi, ma ha fatto ben poco per invertire il processo di deindustrializzazione e la crisi del settore estrattivo.

A ciò vanno aggiunte anche le ripercussioni dovute alle rivelazioni sull’esistenza di un sistema segreto di sorveglianza di massa, condotto dall’intelligence in accordo con il governo americano.

Inoltre, svariati studi hanno ad esempio messo in evidenza l’esplosione di una bolla speculativa nel settore edilizio che ha fatto salire a livelli proibitivi il costo delle abitazioni. Ancora, il numero di minori che vivono al di sotto del livello di povertà è salito in maniera consistente in parallelo all’esclusione di migliaia di famiglie dall’accesso ai benefit garantiti in precedenza.

La Nuova Zelanda ha infine risentito negativamente, come la vicina Australia, del rallentamento dell’economia cinese, con la quale i rapporti commerciali sono cresciuti esponenzialmente nell’ultimo decennio.

Ai malumori presenti nel paese ha fatto riferimento in maniera velata proprio uno dei favoriti alla successione del primo ministro uscente, il ministro delle Finanze Bill English. In un’apparizione di fronte alla stampa nella capitale, Wellington, quest’ultimo ha promesso una distribuzione dei frutti della crescita economica a un numero maggiore di neozelandesi, evidentemente frustrati dall’aggravamento delle disuguaglianze alimentate dai governi conservatori e Laburisti negli ultimi due decenni.

Per quanto riguarda le dimissioni di John Key, è per ora impossibile conoscere le vere ragioni che lo hanno spinto a farsi da parte. La sua scelta è avvenuta però in circostanze del tutto particolari che stanno avendo un impatto non indifferente sulla Nuova Zelanda, così come su molti altri paesi dell’area asiatica e del Pacifico.

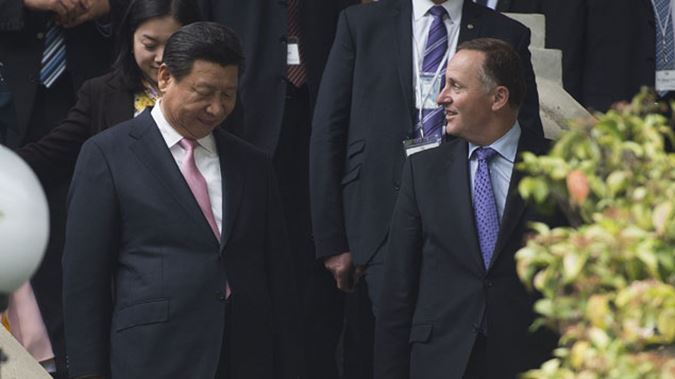

Il fattore principale è l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e il conseguente rafforzamento delle spinte nazionaliste e protezioniste in quello che è il principale alleato della classe dirigente neozelandese. Proprio il primo ministro Key era stato nelle scorse settimane uno dei più accesi difensori del libero commercio e di una globalizzazione ritenuta ora in pericolo in vista dell’ingresso di Trump alla Casa Bianca.

L’economia della Nuova Zelanda si fonda principalmente sull’export e Key si era adoperato per la promozione del trattato di libero scambio denominato Partnership Trans Pacifica (TPP), lanciato dall’amministrazione Obama e ora sull’orlo del fallimento dopo la vittoria di Trump nelle elezioni di novembre. Oltre al probabile naufragio del TPP, l’era Trump potrebbe portare con sé anche un aggravamento dello scontro con la Cina, del quale Wellington subirebbe il contraccolpo, visti i vincoli con Washington e i già ricordati rapporti commerciali con Pechino. Significativa, forse anche per comprendere le sue dimissioni, era stata la difesa da parte di Key dei principi del libero scambio durante il summit del gruppo APEC (Cooperazione Economica dell’Asia e del Pacifico), tenuto in Perù lo scorso 20 novembre. Nell’affermare la partnership con gli Stati Uniti e la necessità della presenza americana nell’area del Pacifico, il primo ministro neozelandese aveva messo in guardia e assieme previsto l’inevitabile allargamento dell’influenza cinese nel caso di un disimpegno da parte di Washington.

Significativa, forse anche per comprendere le sue dimissioni, era stata la difesa da parte di Key dei principi del libero scambio durante il summit del gruppo APEC (Cooperazione Economica dell’Asia e del Pacifico), tenuto in Perù lo scorso 20 novembre. Nell’affermare la partnership con gli Stati Uniti e la necessità della presenza americana nell’area del Pacifico, il primo ministro neozelandese aveva messo in guardia e assieme previsto l’inevitabile allargamento dell’influenza cinese nel caso di un disimpegno da parte di Washington.

Anzi, in una delle ultime iniziative da capo del governo, a fine novembre Key aveva annunciato l’avvio dei negoziati per portare a un livello superiore il trattato di libero scambio con la Cina, che la Nuova Zelanda aveva sottoscritto già nel 2008.