Se le ragioni per mettere il presidente degli Stati Uniti in stato di impeachment sarebbero molteplici, quelle scelte dai leader del Partito Democratico americano risultano senza dubbio tra le più deboli da un punto di vista legale. Non solo, al di là delle modalità e dell’eventuale presenza di un comportamento ricattatorio, le pressioni di Trump sul governo ucraino per riaprire le indagini sull’ex presidente, Joe Biden, e suo figlio, Hunter, appaiono per molti versi giustificate. La stampa ufficiale negli USA, tuttavia, ha in larga misura insabbiato queste vicende, bollandole, assieme a quelle relative alle interferenze del regime di Kiev nelle elezioni del 2016 a favore di Hillary Clinton, come il prodotto di teorie cospirazioniste ampiamente screditate.

Se le ragioni per mettere il presidente degli Stati Uniti in stato di impeachment sarebbero molteplici, quelle scelte dai leader del Partito Democratico americano risultano senza dubbio tra le più deboli da un punto di vista legale. Non solo, al di là delle modalità e dell’eventuale presenza di un comportamento ricattatorio, le pressioni di Trump sul governo ucraino per riaprire le indagini sull’ex presidente, Joe Biden, e suo figlio, Hunter, appaiono per molti versi giustificate. La stampa ufficiale negli USA, tuttavia, ha in larga misura insabbiato queste vicende, bollandole, assieme a quelle relative alle interferenze del regime di Kiev nelle elezioni del 2016 a favore di Hillary Clinton, come il prodotto di teorie cospirazioniste ampiamente screditate.

Per ricostruire il comportamento di Biden in merito all’Ucraina è indispensabile una ricerca tra svariati media “alternativi”, anche se, in maniera relativamente sorprendente, le notizie dei fatti che dovrebbero mettere l’ex vice-presidente democratico, nonché candidato alla nomination per il 2020, in una posizione più che delicata sono spesso facilmente reperibili proprio sulla stampa “mainstream”.

Il punto di partenza delle accuse rivolte da Trump a Biden è il licenziamento nel 2016 del procuratore generale ucraino, Viktor Shokin, per mano del governo dell’allora presidente Petro Poroshenko. Shokin stava indagando per corruzione la compagnia energetica ucraina Burisma, nel cui consiglio di amministrazione era stato nominato il figlio del vice-presidente USA. A quest’ultimo e al suo studio di consulenza, malgrado l’assenza di competenze evidenti nel settore in cui operava la compagnia, erano stati corrisposti pagamenti fino a oltre 50 mila dollari al mese, verosimilmente in virtù dei legami famigliari di Hunter Biden.

A stabilire una connessione tra il licenziamento del procuratore Shokin e Biden era stato proprio l’ex vice-presidente in un discorso tenuto al Council on Foreign Relations di Washington nel 2018. In quell’occasione, Biden aveva descritto con linguaggio colorito una sua visita a Kiev, vantandosi addirittura di avere convinto Poroshenko e l’allora primo ministro ucraino, Arseny Yatseniuk, a liquidare Shokin. Biden raccontava di come avesse minacciato i due leader di congelare un miliardo di dollari di aiuti destinati al loro paese se il procuratore generale che stava conducendo un’indagine sulla compagnia Burisma non fosse stato sollevato dal suo incarico prima della partenza dello stesso vice-presidente USA per Washington di lì a poche ore.

In generale, l’ammissione di Biden è stata giudicata come una “sparata”, tutt’altro che insolita vista l’indole dell’ex vice di Obama, utile a conquistare la platea dell’influente think tank americano. In realtà, come ha spiegato approfonditamente il blog MoonOfAlabama, nel ricostruire le sue gesta in Ucraina, Biden ha soltanto accorpato in poche ore un lavoro diplomatico durato alcuni mesi.

Biden aveva ricevuto da Obama l’incarico di gestire l’agenda ucraina della Casa Bianca dopo il golpe di estrema destra orchestrato nel 2014. Le pressioni iniziarono nel settembre del 2015 e, in una serie di incontri e colloqui telefonici con il presidente Poroshenko, la questione del procuratore Shokin sarebbe emersa costantemente. A livello ufficiale, i fondi stanziati da Washington per l’Ucraina erano tenuti in sospeso in attesa di progressi sul fronte della lotta alla corruzione nel paese dell’ex blocco sovietico.

Dietro le quinte, però, la campagna di Biden continuava a intensificarsi in parallelo alle misure prese dall’ufficio del procuratore generale ucraino nei confronti del numero uno della compagnia Burisma, l’oligarca ed ex ministro Mykola Zlochevsky. Anche in questo caso, i media americani insistono nel sostenere che Shokin non si fosse in sostanza mosso per incriminare Zlochevsky e, di conseguenza, Biden non avrebbe avuto ragioni per esercitare pressioni sulle autorità ucraine al fine di interrompere le indagini che avrebbero potuto finire per coinvolgere il figlio Hunter.

Notizie provenienti proprio dall’Ucraina all’inizio del 2016 parlavano al contrario di almeno un provvedimento, firmato da Shokin, per sequestrare svariati beni di lusso appartenenti a Zlochevsky, accusato formalmente di “arricchimento illecito”. Sempre secondo la ricostruzione di MoonOfAlabama, proprio in quei giorni Biden avrebbe raddoppiato le pressioni, parlando al telefono con Poroshenko in ben tre occasioni.

Notizie provenienti proprio dall’Ucraina all’inizio del 2016 parlavano al contrario di almeno un provvedimento, firmato da Shokin, per sequestrare svariati beni di lusso appartenenti a Zlochevsky, accusato formalmente di “arricchimento illecito”. Sempre secondo la ricostruzione di MoonOfAlabama, proprio in quei giorni Biden avrebbe raddoppiato le pressioni, parlando al telefono con Poroshenko in ben tre occasioni.

Il 29 marzo 2016, infine, Shokin venne rimosso dal suo incarico con un voto del parlamento ucraino e il 12 maggio successivo fu nominato al suo posto Yuriy Lutsenko, definito nel già ricordato discorso del 2018 da Biden una figura “molto solida”. Per il New York Times, la scelta di Lutsenko venne salutata con estrema soddisfazione dagli ambienti vicini a Zlochevsky, il quale assicurò subito la sua collaborazione con la giustizia. Il nuovo procuratore generale proseguì per alcuni mesi l’indagine del suo predecessore, prima di chiuderla definitivamente e scagionare i vertici di Burisma.

L’altra questione sollevata da Trump è quella delle “interferenze” ucraine nelle presidenziali americane del 2016. Anche in questo caso per la galassia “mainstream” ci si trova nel campo delle teorie complottiste. A confutare queste ultime sono però soltanto gli stessi media ufficiali, i quali basano le loro conclusioni su quelle dell’intelligence americana.

Su questo fronte, così come su quello riguardante la famiglia Biden, indagini approfondite a Kiev e Washington sarebbero in effetti auspicabili, soprattutto in presenza di un clima di isteria per i possibili interventi di Mosca a favore di Trump. Il sospetto è che il Partito Democratico americano avesse sollecitato a svariate personalità ucraine materiale utile a screditare il candidato repubblicano alla Casa Bianca.

Un articolo del 2017 di Politico.com, una testata on-line tutt’altro che “alternativa” o cospirazionista, era tra le storie che affrontavano la vicenda, dandone un resoconto piuttosto eloquente. Tra l’altro, in questo pezzo veniva ricordato come un “funzionario ucraino-americano”, che aveva svolto lavoro di consulenza per il Comitato Nazionale del Partito Democratico, “avesse incontrato presso l’ambasciata ucraina a Washington degli esponenti di primo piano” del governo di Kiev nel tentativo di “smascherare i legami tra Trump, il responsabile della sua campagna elettorale, Paul Manafort, e la Russia”.

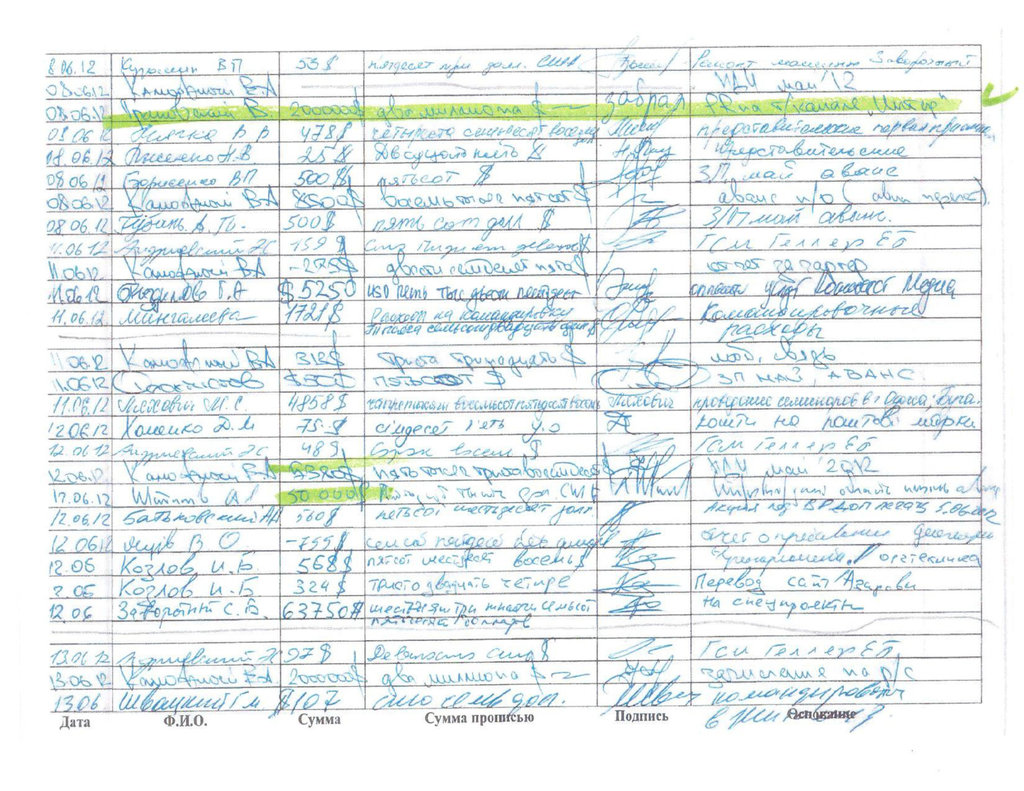

Al centro dell’interesse dei democratici americani era appunto Manafort, il quale aveva lavorato per il deposto presidente filo-russoViktor Yanukovych. L’obiettivo era quello di mostrare come Manafort avesse ricevuto denaro dal presidente ucraino in maniera illegale. Dopo l’incontro all’ambasciata ucraina di Washington, da Kiev apparve un “libro mastro”, presumibilmente reperito nella sede data alle fiamme del partito di Yanukovych, nel quale erano contenuti i pagamenti sospetti corrisposti alla società di consulenza dell’uomo di Trump.

Secondo l’indagine dell’ufficio anti-corruzione ucraino, la presenza del nome di Paul Manafort sul documento, oltretutto di dubbia autenticità, non costituiva necessariamente prova di alcun reato. In seguito alla polemica, tuttavia, Trump fu di fatto costretto a licenziare il capo della sua campagna elettorale.

Ancora il blog MoonOfAlabama ricorda in proposito come un membro del parlamento ucraino, Serhin Leshchenko, avesse pubblicato il documento relativo al denaro ricevuto da Manafort e in un’intervista al Financial Times avesse in seguito ammesso di volersi impegnare per impedire l’elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il politico ucraino, con un passato da giornalista investigativo, sosteneva che fosse fondamentale ostacolare l’ascesa di Trump, perché considerato un candidato filo-russo. La conclusione del giornale britannico era che, nel caso Trump fosse stato sconfitto, “le iniziative di Kiev avrebbero svolto un qualche ruolo”.

Ancora il blog MoonOfAlabama ricorda in proposito come un membro del parlamento ucraino, Serhin Leshchenko, avesse pubblicato il documento relativo al denaro ricevuto da Manafort e in un’intervista al Financial Times avesse in seguito ammesso di volersi impegnare per impedire l’elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il politico ucraino, con un passato da giornalista investigativo, sosteneva che fosse fondamentale ostacolare l’ascesa di Trump, perché considerato un candidato filo-russo. La conclusione del giornale britannico era che, nel caso Trump fosse stato sconfitto, “le iniziative di Kiev avrebbero svolto un qualche ruolo”.

Con il procedere dell’impeachment, non è del tutto da escludere che gli aspetti oscuri relativi a Joe Biden e al Partito Democratico possano riemergere e diffondersi tra l’opinione pubblica americana. Il risultato sarebbe il discredito definitivo della campagna in corso contro la Casa Bianca, garantendo a Trump la sostanziale certezza della rielezione nel novembre del prossimo anno.