- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Con i rapporti tra Occidente e Russia in caduta libera a causa della crisi in Ucraina, anche le vicende politiche dell’apparentemente insignificante Moldavia sono balzate negli ultimi mesi al centro dell’attenzione di governi e media europei e americani, impegnati a sostenere in tutti i modi il percorso di sganciamento da Mosca della piccola ex repubblica sovietica.

In questo quadro, le elezioni parlamentari dello scorso fine settimana avrebbero gettato le basi per un ulteriore rafforzamento dei legami tra Chisinau e Bruxelles, già consolidati dalla firma del cosiddetto Accordo di Associazione con l’Unione Europea avvenuta nel mese di giugno in contemporanea con Georgia e Ucraina.

I principali partiti filo-occidentali hanno infatti conquistato la maggioranza dei 101 seggi che compongono l’assemblea legislativa moldava. Il Partito Liberal Democratico (PLDM) del premier Iurie Leanca ha sfiorato il 20%, mentre i suoi due probabili partner di governo - Partito Democratico (PDM) e Partito Liberale (PL) - hanno ottenuto rispettivamente il 16% e il 9,5% dei consensi espressi.

Il maggior numero di voti se lo è però aggiudicato il Partito Socialista (PSRM) filo-russo, premiato da una campagna elettorale basata sulla proposta di revoca dell’accordo con l’UE e sull’adesione a un’unione doganale eurasiatica promossa dal Cremlino. Il PSRM ha ricevuto quasi il 21% e 25 seggi, dopo che, secondo vari sondaggi riportati alla vigilia del voto dai media occidentali, il partito fondato da ex membri di quello Comunista era accreditato al massimo dell’8 / 10%.

Il Partito Socialista ha approfittato del vero e proprio crollo del PLDM, il quale ha perso quasi 10 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2010 dopo avere messo in atto politiche fatte di austerity, deregulation e privatizzazioni per inseguire il processo di integrazione con l’UE. Il successo della formazione filo-russa è stato inoltre la conseguenza del tentativo da parte del governo di limitare i diritti della popolazione russofona della Moldavia, promuovendo al contrario l’identità romena del paese.

Meno penalizzato è stato invece il Partito Liberale, che ha praticamente mantenuto la stessa percentuale di voti di quattro anni fa, mentre il Partito Democratico ha aumentato di una manciata di seggi la propria rappresentanza in Parlamento, probabilmente anche per avere proposto un approccio più cauto nei confronti della Russia.

Il vero sconfitto del voto è stato comunque il Partito Comunista (PCRM) dell’ex presidente Vladimir Voronin, passato dal 39,3% (42 seggi) del 2010 al 17,7% (21 seggi). Il PCRM aveva tenuto un atteggiamento più ambiguo nei confronti dell’accordo con Bruxelles, dichiarandosi pronto tuttavia a sostenere la coalizione filo-occidentale se fosse stato necessario.

Le elezioni in Moldavia hanno ottenuto la sostanziale approvazione degli osservatori dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), facendo apparire quasi trascurabili le critiche da essi stessi indirizzate alle autorità di Chisinau per avere estromesso dalla partecipazione al voto un’altra formazione filo-russa, il partito Patria dell’uomo d’affari populista Renato Usatii. Il governo moldavo e la Commissione Elettorale Centrale, in realtà, hanno fatto di tutto per impedire che il diffuso sentimento anti-europeo si manifestasse pienamente nei risultati delle urne, cercando di limitare la possibilità di scelta se non addirittura il diritto di voto dei moldavi meglio disposti verso Mosca.

Il governo moldavo e la Commissione Elettorale Centrale, in realtà, hanno fatto di tutto per impedire che il diffuso sentimento anti-europeo si manifestasse pienamente nei risultati delle urne, cercando di limitare la possibilità di scelta se non addirittura il diritto di voto dei moldavi meglio disposti verso Mosca.

I candidati del partito Patria, ad esempio, erano stati definitivamente rimossi dalle schede elettorali pochi giorni prima del voto, dopo che la giustizia moldava aveva ritenuto i suoi vertici colpevoli di aver ricevuto finanziamenti illegali dall’estero, ovvero dalla Russia. Lo stesso Usatii venerdì scorso era fuggito in Russia, dove ha i propri interessi economici, per sottrarsi a un probabile arresto.

Il partito Patria veniva dato dai sondaggi attorno al 10 / 14% e, a giudicare dalla scarsa accuratezza delle valutazioni relative al potenziale del Partito Socialista, è probabile che la quota di voti effettivamente conquistata avrebbe potuto essere superiore, rafforzando perciò sensibilmente il campo filo-russo in parlamento.

Inoltre, le forze pro-UE avevano contribuito ad alimentare un clima al limite dell’isteria, agitando la minaccia di un’aggressione imminente da parte della Russia. A questo scopo era servita anche un’operazione delle forze di sicurezza che avevano fatto irruzione nelle abitazioni di alcuni appartenenti a un’organizzazione anti-fascista vicina al partito Patria. Le autorità avevano mostrato le armi che sostenevano di avere rinvenuto durante le perquisizioni, lasciando intendere che fosse in preparazione una qualche azione violenta nel paese.

La questione della Transnistria è stata poi utilizzata anche in Occidente per mettere ancor più in luce le tendenze aggressive russe. Questa regione a maggioranza russofona si era separata dalla Moldavia due decenni fa nel timore di una possibile unificazione del paese con la Romania, di cui aveva fatto parte (a esclusione della Transnistria stessa) fino al 1939. L’indipendenza della Transnistria non è però mai stata riconosciuta da nessun paese e i suoi abitanti vivono tuttora in una situazione di stallo e sotto la protezione di un continengente militare russo.

La propaganda occidentale e del governo di Chisinau vorrebbe Mosca pronta ad annettersi la Transnistria, come ha fatto quest’anno con la Crimea. Tuttavia, la Russia non ha mai manifestato alcuna intenzione in questo senso, ma ha anzi sempre sostenuto una soluzione che garantisse l’unità territoriale della Moldavia e un’ampia autonomia per la regione russofona.

Questa proposta, finora respinta dal governo centrale, è peraltro simile a quella avanzata dal Cremlino per le regioni “ribelli” del Donbass in Ucraina, nonostante il regime di Kiev e l’Occidente continuino a sostenere che i propositi di Mosca siano quelli di voler portare a termine un’altra annessione.

Dal momento che l’agitazione dello spettro russo non sarebbe stata probabilmente sufficiente ai partiti filo-occidentali per vincere le elezioni, infine, a moltissimi moldavi residenti all’estero è stato di fatto impedito di esprimere il proprio voto.

Soprattutto in Russia, secondo alcune stime, almeno mezzo milione di moldavi non avrebbe avuto la possibilità di recarsi alle urne dopo che il governo di Chisinau ha finito per istituire appena 5 seggi nel territorio della federazione sui 15 inizialmente annunciati. Complessivamente, dunque, l’entusiasmo per l’integrazione con l’Unione Europea appare tutt’altro che prevalente in Moldavia, come conferma anche la bassa affluenza alle urne. Secondo la Commissione Elettorale Centrale, il 30 novembre scorso avrebbe votato solo il 55% degli aventi diritto, cioè l’8% in meno rispetto a quattro anni fa.

Complessivamente, dunque, l’entusiasmo per l’integrazione con l’Unione Europea appare tutt’altro che prevalente in Moldavia, come conferma anche la bassa affluenza alle urne. Secondo la Commissione Elettorale Centrale, il 30 novembre scorso avrebbe votato solo il 55% degli aventi diritto, cioè l’8% in meno rispetto a quattro anni fa.

Vari sondaggi condotti nei mesi scorsi da istituti di ricerca moldavi avevano d’altra parte indicato come il numero di intervistati che avevano espresso un’opinione favorevole all’adesione del loro paese all’Unione doganale con Russia, Bielorussia e Kazakistan fosse superiore a quello di coloro che auspicano l’ingresso nell’UE.

Gli equilibri delle opinioni in questo ambito si sono rovesciati rispetto al 2013, forse anche per un certo realismo dettato dalla consapevolezza dell’importanza economica della Russia, la quale ha tra l’altro risposto qualche mese fa alla sottoscrizione dell’accordo con l’UE da parte del governo di Chisinau con un embargo nei confronti dell’export alimentare moldavo.

La probabile coalizione di governo che dovrebbe uscire dai colloqui in corso tra i partiti filo-occidentali cercherà così ora di implementare il programma di “riforme” necessarie per l’integrazione con l’Unione Europea.

Le più che giustificate resistenze nel poverissimo paese dell’Europa orientale rischiano tuttavia di complicare questo processo, mentre anche la vita della maggioranza in parlamento potrebbe risultare tutt’altro che agevole. Nel 2015, infatti, il presidente Nicolae Timofti vedrà scadere il proprio mandato e il suo successore dovrà essere eletto da una supermaggioranza parlamentare che richiederà un certo numero di voti dell’opposizione filo-russa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

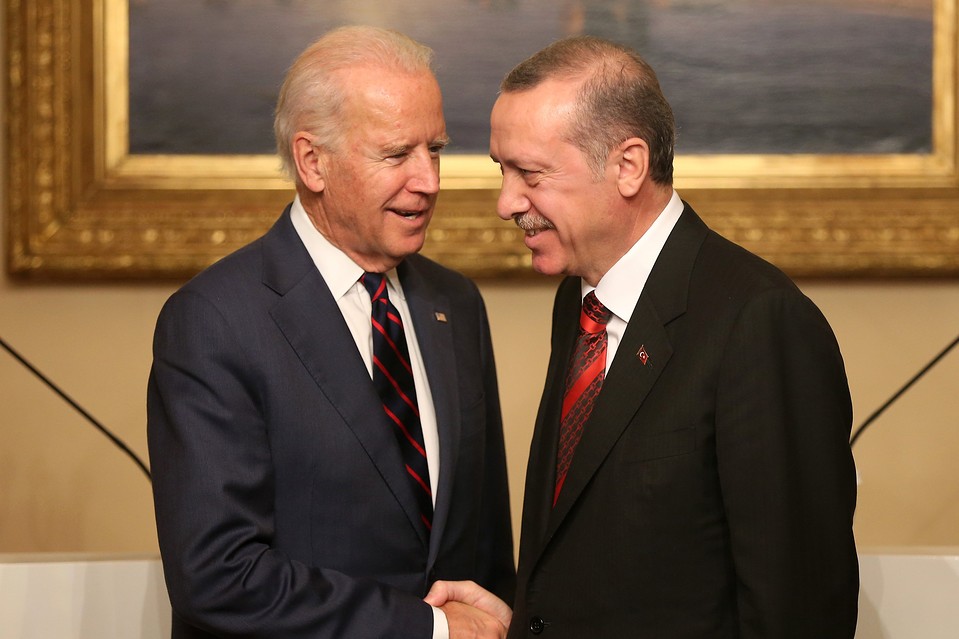

La visita di questa settimana in Turchia del presidente russo, Vladimir Putin, ha segnato un altro capitolo nel processo di allontanamento di Mosca dall’Europa in seguito alla crisi ucraina, provocando inoltre uno scossone nel mercato energetico del vecchio continente. In primo luogo, il vertice tra Putin e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, ha confermato l’estremo pragmatismo dei leader di due governi che si trovano su posizioni diametralmente opposte attorno alla vicenda siriana.

I due presidenti, ad esempio, si sono impegnati a portare gli scambi commerciali bilaterali annui tra le rispettive economie dai poco più di 30 miliardi di dollari attuali a 100 miliardi entro il 2020.

L’intensificazione delle relazioni tra i due paesi risulta però evidente soprattutto in ambito energetico e si sovrappone proprio allo scontro tra Occidente e Russia, mostrando ancora una volta l’inettitudine e le tendenze autolesioniste dei vertici politici europei.

L’arrivo di Putin ad Ankara lunedì era stato accompagnato da un patetico appello alla Turchia del segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, a unirsi a Stati Uniti e UE nell’applicazione delle sanzioni economiche imposte ai danni della Russia a causa della presunta invasione del territorio ucraino.

Senza dubbio su richiesta di Washington, l’ex premier laburista norvegese aveva cioè provato disperatamente a sventare quanto è invece accaduto in maniera puntuale nella capitale turca, vale a dire la creazione dell’ennesima partnership energetica con al centro la Russia, sempre più assurdamente definita dall’Occidente come “isolata” sulla scena internazionale per via dell’atteggiamento del suo governo in Ucraina.

D’altra parte, non solo la Turchia non poteva mettere a rischio la propria sicurezza energetica - a differenza di quanto ha fatto Bruxelles - di fronte a una realtà nella quale il 60% delle sue importazioni di gas vengono dalla Russia, ma ha anche approfittato dell’irrazionale politica estera europea, ottenendo da Mosca vantaggi significativi in un settore cruciale per la propria stabilità economica.

Quella che il New York Times ha in maniera ridicola definito come una “rara vittoria diplomatica” per l’UE, è stata quindi annunciata direttamente da Putin in una conferenza stampa con Erdogan. La Russia, cioè, ha decretato la morte dell’ambizioso progetto di costruzione del gasdotto South Stream, il quale avrebbe dovuto attraversare vari paesi europei - tra cui i membri UE Bulgaria, Ungheria, Slovenia e Austria - che raccoglieranno ora probabilmente ben pochi frutti dalla “vittoria” messa a segno da Bruxelles e Washington. I benefici economici di cui questi governi avrebbero potuto godere saranno raccolti invece da Ankara, poiché il Cremlino dirotterà il proprio gas verso un impianto che il gigante Gazprom costruirà al di sotto del Mar Nero e in territorio turco fino al confine con la Grecia. Da qui, se sarà “economicamente giustificato dalle condizioni di mercato in Europa”, il gas sarà venduto ai paesi meridionali dell’Unione, i quali finirebbero così per dipendere per buona parte dei loro approvvigionamenti dalla Turchia, un paese che attende l’ammissione nel blocco continentale da quasi tre decenni e con cui i rapporti si sono sensibilmente raffreddati negli ultimi tempi.

I benefici economici di cui questi governi avrebbero potuto godere saranno raccolti invece da Ankara, poiché il Cremlino dirotterà il proprio gas verso un impianto che il gigante Gazprom costruirà al di sotto del Mar Nero e in territorio turco fino al confine con la Grecia. Da qui, se sarà “economicamente giustificato dalle condizioni di mercato in Europa”, il gas sarà venduto ai paesi meridionali dell’Unione, i quali finirebbero così per dipendere per buona parte dei loro approvvigionamenti dalla Turchia, un paese che attende l’ammissione nel blocco continentale da quasi tre decenni e con cui i rapporti si sono sensibilmente raffreddati negli ultimi tempi.

Riflettendo la necessità di convincere Erdogan a non adottare le sanzioni occidentali, Putin ha inoltre concesso uno sconto del 6% a partire dal prossimo anno sulle forniture di gas alla Turchia, la quale otterrà da subito anche 3 miliardi di metri cubi in più rispetto ai livelli attuali attraverso il già attivo gasdotto Blue Stream.

Il motivo dell’abbandono del progetto South Stream da parte della Russia è legato alla decisione del governo bulgaro di congelarne la costruzione. L’iniziativa di Sofia era arrivata tuttavia lo scorso giugno in seguito alle enormi pressioni esercitate da Bruxelles, con la scusa che l’impianto avrebbe violato le norme europee sulla competizione che stabiliscono come il proprietario di un gasdotto, in questo caso Gazprom, non possa allo stesso tempo essere anche il fornitore del gas che vi transita.

La mossa era stata però interamente politica e legata alla vicenda ucraina, tanto più che, come sostiene Mosca, il cosiddetto “Terzo pacchetto energia” UE era entrato in vigore solo dopo che la Russia aveva siglato accordi bilaterali con i vari governi coinvolti nel progetto South Stream.

A spingere Putin ad abbandonare la costruzione del gasdotto ha forse contribuito anche il lievitare dei costi - stimati in oltre 23 miliardi di dollari per il solo tratto sottomarino in Europa orientale - a fronte delle difficoltà delle banche russe a ottenere accesso ai finanziamenti in Occidente dopo l’adozione delle sanzioni da parte di Washington e Bruxelles.

In ogni caso, questi ultimi sviluppi segnano un’occasione mancata dall’Europa per assicurarsi con un certo vantaggio economico la fornitura stabile di un gas russo che, nonostante i proclami circa la necessità di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, dovrà essere necessariamente acquistato ancora per molti anni. Il South Stream, infatti, era nato con l’intenzione di aggirare le attuali rotte che passano attraverso l’Ucraina, dove la crisi politica ed economica in atto appare lontana dall’essere risolta. L’accordo appena siglato dalla Russia con la Turchia segue inoltre quelli ben più consistenti sottoscritti quest’anno in due occasioni con la Cina, la quale potrebbe diventare nel prossimo futuro il primo mercato del gas russo nel quadro di una crescente partnership strategica ed economica tra Mosca e Pechino. Quest’ultima evoluzione è considerata come una minaccia da Washington ai propri interessi strategici ma risulta di fatto accelerata proprio dallo scontro attorno alla vicenda ucraina provocato dagli Stati Uniti stessi e dalla Germania.

L’accordo appena siglato dalla Russia con la Turchia segue inoltre quelli ben più consistenti sottoscritti quest’anno in due occasioni con la Cina, la quale potrebbe diventare nel prossimo futuro il primo mercato del gas russo nel quadro di una crescente partnership strategica ed economica tra Mosca e Pechino. Quest’ultima evoluzione è considerata come una minaccia da Washington ai propri interessi strategici ma risulta di fatto accelerata proprio dallo scontro attorno alla vicenda ucraina provocato dagli Stati Uniti stessi e dalla Germania.

La decisione di Putin di questa settimana avrà qualche effetto infine anche sull’Italia, nonostante il nostro paese fosse stato tagliato fuori dal South Stream qualche mese fa. ENI, innanzitutto, è socia al 20% del consorzio incaricato della costruzione del gasdotto - assieme alla francese EDF, alla tedesca Wintershall e, ovviamente, a Gazprom - nonostante i suoi vertici avessero recentemente ipotizzato un ritiro dal progetto a causa dei costi eccessivi.

A essere colpita è poi anche Saipem, la società d’ingegneria controllata da ENI, che, come ha scritto martedì IlSole24Ore, “per la tratta sottomarina [nel Mar Nero] ha già cominciato a lavorare, grazie a tre contratti di appalto, l'ultimo dei quali - il più ricco, da 2 miliardi di dollari - era stato assegnato soltanto in marzo”.

Saipem, secondo Repubblica, “ha delle clausole di protezione nel contratto che tuttavia coprono solo una parte limitata del progetto”. L’azienda ha comunque diffuso una dichiarazione nella quale ha precisato di “non avere ricevuto alcuna comunicazione di formale interruzione del contratto dal cliente South Stream Transport”, senza riuscire però a evitare un pesante tonfo in Borsa nella giornata di martedì.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Gli Stati Uniti e la Turchia avrebbero fatto significativi passi avanti nel raggiungimento di un’intesa sulla collaborazione militare ritenuta necessaria per intensificare il conflitto in corso in Iraq e in Siria, lanciato ufficialmente per sconfiggere i militanti dello Stato Islamico (ISIS). Secondo quanto riportato lunedì dal Wall Street Journal, i due paesi alleati avrebbero appianato quasi tutte le divergenze in merito alla nuova guerra in Medio Oriente, essendo ormai vicini a un accordo che, in cambio dell’accesso a basi militari in territorio turco da parte americana, prevede un’iniziativa fin qui sempre respinta dall’amministrazione Obama e che rappresenterebbe poco meno di un’aperta dichiarazione di guerra al regime di Damasco.

La misura, richiesta dal governo del presidente Erdogan, consiste nella creazione di una sorta di area-cuscinetto in Siria nei pressi del confine settentrionale con la Turchia. Questa zona verrebbe controllata dai militari di Ankara e protetta dalla forza bellica statunitense, così da costituire un rifugio sicuro per l’impalpabile opposizione filo-occidentale anti-Assad, esposta agli attacchi del regime e dell’ISIS. Per la versione ufficiale, la zona-cuscinetto dovrebbe servire anche a garantire il flusso indistrurbato di aiuti “umanitari” dalla Turchia agli stessi “ribelli” siriani considerati affidabili.

In realtà, è la creazione di una “no-fly zone” nel nord della Siria per cui il governo di Erdogan e del premier Davutoglu spinge da tempo, nel tentativo di condurre un assalto diretto contro il regime di Assad per risolvere la crisi interna causata dalla propria stessa condotta. Washington, però, ritiene una simile iniziativa troppo rischiosa, almeno per il momento, visto che, oltre a smascherare definitivamente le vere intenzioni americane nel conflitto contro l’ISIS, accelererebbe lo scontro diretto con Damasco.

Inoltre, una dichiarazione di guerra contro la Siria metterebbe a repentaglio la collaborazione con l’Iran attorno al programma nucleare di Teheran e, soprattutto, nell’ambito della battaglia contro l’ISIS sul fronte iracheno.

L’istituzione di una zona-cuscinetto, secondo le fonti citate dal Journal, a differenza di una “no-fly zone” non richiederebbe il bombardamento e la distruzione dei sistemi anti-aerei siriani, ma si limiterebbe a rappresentare “un tacito segnale al regime di evitare di inoltrarsi nell’area in questione se non a rischio di ritorsioni”.

Nel concreto, in ogni caso, anche la misura allo studio a Washington dopo una lunga serie di vertici bilaterali in Turchia, tra cui la recente visita del vice-presidente Biden, ammonterebbe a una dichiarazione di guerra nei confronti della Siria. Questa realtà appare del tutto evidente nonostante l’iniziativa sia stata battezzata col nome apparentemente inoffensivo di “zona di esclusione al volo”.

Una decisione finale sulla zona-cuscinetto oltre il confine turco dovrebbe comunque farsi attendere ancora qualche settimana, poiché essa sembra essere tutt’altro che condivisa oltreoceano e i possibili punti d’intesa tra Washington e Ankara sono iniziati a essere discussi all’interno del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca solo qualche giorno fa.

Sia per Washington sia per Ankara appare evidente come l’accordo allo studio, rivelato dal Wall Street Journal, comporti il rischio concreto di aggravare la guerra in atto. Che le conseguenze della creazione di una “zona di esclusione al volo” possano essere difficili da contenere si può dedurre anche da una delle condizioni previste, secondo la quale la Turchia potrebbe dispiegare un proprio contingente militare direttamente in territorio siriano. Le truppe turche, come scrive assurdamente il Journal, avrebbero il compito principale di “aiutare a identificare i bersagli legati allo Stato Islamico” da colpire con i bombardamenti della “coalizione”. In realtà, la zona-cuscinetto in territorio siriano non sarebbe altro che un modo per stabilire una presenza militare in questo paese come trampolino di lancio per un’offensiva contro Damasco con il contributo delle formazioni “ribelli”.

Le truppe turche, come scrive assurdamente il Journal, avrebbero il compito principale di “aiutare a identificare i bersagli legati allo Stato Islamico” da colpire con i bombardamenti della “coalizione”. In realtà, la zona-cuscinetto in territorio siriano non sarebbe altro che un modo per stabilire una presenza militare in questo paese come trampolino di lancio per un’offensiva contro Damasco con il contributo delle formazioni “ribelli”.

L’eventuale e legittimo tentativo da parte di Assad di liberare il proprio paese da una presenza straniera illegittima e illegale verrebbe inoltre utilizzato come pretesto per colpire direttamente le forze del regime, in primo luogo proprio con l’istituzione di una “no-fly zone”.

Queste ultime rivelazioni si sono accompagnate alla descrizione delle divisioni che persistono all’interno dell’amministrazione Obama circa l’indirizzo da dare alla guerra in Siria. Il licenziamento del segretario alla Difesa, Chuck Hagel, con ogni probabilità anche per avere manifestato perplessità in merito alle decisioni della Casa Bianca sulla Siria, non ha insomma prodotto finora una visione univoca degli eventi a Washington.

Come ha affermato un anonimo ex funzionario del Pentagono in un’intervista all’agenzia di stampa Bloomberg, d’altra parte, “non è possibile creare una zona di esclusione al volo senza entrare in conflitto con il regime” di Assad. In molti nel governo USA temono infatti che l’accettazione, sia pure parziale, delle richieste turche possa far precipitare gli eventi in Siria, aggiungendo in maniera definitiva questo paese ai cosiddetti “failed states” - come Afghanistan, Iraq e Libia - oggetto degli interventi “umanitari” americani nel recente passato.

Il crollo del regime a Damasco, poi, anche se è di fatto il vero obiettivo americano della guerra all’ISIS, si tradurrebbe in un salto nel vuoto per la Siria, creando una realtà nella quale l’asse della resistenza anti-USA e anti-sunnita (con Iran e Hezbollah in Libano) verrebbe sì fortemente indebolito ma producendo una fortissima incognita riguardo al nuovo regime che finirebbe per installarsi, con tutte le conseguenze del caso sul fronte degli equilibri strategici in Medio Oriente.

Se gli USA desiderano insomma non meno della Turchia la fine di Assad, le differenze sono di natura strategica e riguardano la scelta delle modalità che permettano di conciliare i rispettivi interessi con il raggiungimento dell’obiettivo finale. Gli americani ritengono principalmente che il lavoro sporco in Siria debba essere delegato a terzi, con le proprie forze armate a svolgere tutt’al più compiti di assistenza, ma allo stesso tempo si rendono conto dell’impossibilità di contare su un’opposizione “moderata” che sia in grado di abbattere il regime e garantirne uno nuovo che assicuri stabilità e obbedienza all’Occidente.

Gli americani ritengono principalmente che il lavoro sporco in Siria debba essere delegato a terzi, con le proprie forze armate a svolgere tutt’al più compiti di assistenza, ma allo stesso tempo si rendono conto dell’impossibilità di contare su un’opposizione “moderata” che sia in grado di abbattere il regime e garantirne uno nuovo che assicuri stabilità e obbedienza all’Occidente.

In questa situazione, Washington si trova a non disporre di un’adeguata strategia che consenta la realizzazione coerente delle proprie politiche imperialistiche, finendo così per soccombere alle lacerazioni interne alla sua classe dirigente e lasciandosi trascinare pericolosamente in un maggiore coinvolgimento nel conflitto sulla spinta di alleati come Turchia, Arabia Saudita, Qatar o Emirati Arabi, per nulla interessati alle aspirazioni della popolazione siriana ma ben intenzionati a rovesciare con ogni mezzo il nemico che governa a Damasco.

Lo scivolamento verso una guerra sempre più complessa e sanguinosa, così come le contraddizioni in cui continua a dibattersi Washington, è in definitiva il risultato delle decisioni prese negli ultimi anni dall’amministrazione Obama per forzare il cambio di regime in Siria.

Un obiettivo, quest’ultimo, impossibile da confessare ma perseguito senza sosta, a costo di far salire vertiginosamente il bilancio delle vittime innocenti, di destabilizzare ancor più la regione mediorientale e di favorire l’ascesa di forze fondamentaliste ormai fuori controllo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Muzzi

di Emanuela Muzzi

LONDRA. Se nell’immaginario collettivo del comune cittadino europeo, gli inglesi sono simbolo di self control e razionalità, allora vuol dire che gli inglesi non sono più europei. Almeno a giudicare da chi li rappresenta al momento. Prendiamo il recente discorso di Cameron sull’immigrazione, ad esempio. C’è un punto che, nell’elenco di proposte elettorali anti-immigrazione, colpisce non solo il senso comune ma anche il buon senso di chi si definisca europeo.

Il punto prevede il rimpatrio degli immigrati europei che non abbiano trovato lavoro in Gran Bretagna entro sei mesi. Adesso, che Cameron sia in competizione con l’estrema destra di Farage è chiaro, ma non avremmo mai creduto che si spingesse a tanto.

I rimpatri di normali cittadini di paesi dell’Unione è fuori da qualsiasi parametro legale e logico. A meno ché non si voglia fare carta straccia di Schengen. Per mantenere la propria credibilità a livello politico, sia nazionale che internazionale, il Primo ministro Tory dovrebbe presentare la proposta direttamente a Bruxelles dopo una discussione con i partner Europei: primi tra tutti Germania e Italia.

Sono questi i due paesi che Cameron ha chiamato in causa nel discorso di venerdì 30 Novembre: “L’Italia sta affrontando il grave problema dell’immigrazione dal nord Africa...La Germania ha molti più immigrati dai paesi europei che del Regno Unito. Ma la Germania è in una situazione diversa, lì la popolazione è in diminuzione, qui è in aumento”.

Dalla preoccupazione per la minaccia del terrorismo a quella demografica, a quella per il welfare e per la disoccupazione, ci sono una miriade di motivi per i Conservatives per fare dell’immigrazione il primo problema nazionale.

Se da una parte non si può e non si deve negare l’impatto dei flussi migratori, dall’altra non si possono trasformare questi ultimi nello slogan elettorale da sbandierare fino al prossimo maggio solo perché se si ricordasse invece all’elettorato inglese che si sta smantellando la sanità pubblica, il sistema della difesa, e il sistema dell’accesso ai benefits anche degli stessi cittadini britannici, i Tories non prenderebbero un voto. Forse Cameron ovrebbe fare una gita a Bruxelles. Il monito di Barroso del resto non era sbagliato riguardo al fatto che la Gran Bretagna sulla possibilità del ‘Brexit’ sta facendo un errore storico. Sinceramente, la chiara sensazione di chi in Gran Bretagna ci vive da anni e con gli inglesi ci vive e ci parla, sia al lavoro che al pub, la sensazione comune è che sì, è vero gli inglesi temono una ‘massive immigration’ dall’Europa dell’Est, ma non ne fanno un problema primario.

Forse Cameron ovrebbe fare una gita a Bruxelles. Il monito di Barroso del resto non era sbagliato riguardo al fatto che la Gran Bretagna sulla possibilità del ‘Brexit’ sta facendo un errore storico. Sinceramente, la chiara sensazione di chi in Gran Bretagna ci vive da anni e con gli inglesi ci vive e ci parla, sia al lavoro che al pub, la sensazione comune è che sì, è vero gli inglesi temono una ‘massive immigration’ dall’Europa dell’Est, ma non ne fanno un problema primario.

C’è in questo senso il rischio da parte dei politici di perdere il contatto con il paese con l’intenzione e l’arroganza di stabilire la cosiddetta ‘agenda setting’ ovvero le issues di cui la gente ‘deve parlare’.

Il discorso del Primo Ministro britannico ha fatto un effetto negativo, sia all’estero che ‘in casa’. Sembra un paradosso che mentre oltreoceano Obama apre simbolicamente le porte a milioni di immigrati clandestini, i cugini nella vecchia Europa si dibattano come un topo in trappola alla ricerca del tempo perduto, di un benessere conosciuto trent’anni fa che forse non potrà più tornare.

Perché la verità, in fondo, è che il risorgere del nazionalismo e della xenofobia che sono l’eredità più pericolosa della crisi finanziaria, sono la proiezione politica del bisogno delle nuove generazioni di tornare al benessere del secondo dopoguerra conosciuto attraverso la famiglia d’origine. Accade in Gran Bretagna come in Italia del resto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Le recenti elezioni di mid term che hanno consegnato ai Repubblicani il controllo del Senato e rinforzato quello sul Congresso, sembrano aver ulteriormente complicato la politica di Barak Obama. Le contraddizioni di una leadership tutt’altro che autorevole, che non riesce a disegnare una strategia chiara per la regione mediorientale e l’Asia minore, in difficoltà a chiudere l’accordo sul nucleare con l’Iran e ambigua nel decidere come impegnarsi in Afghanistan e Siria, sembrano essere la cifra di una presidenza che pare avviata ad una fine mandato irta di scogli difficili da superare.

Il recente licenziamento del Segretario alla Difesa Hagel, di per sé non certo una consuetudine nella politica statunitense, indica le difficoltà a disegnare una politica estera e militare (due facce della stessa medaglia) da parte della Casa Bianca, ormai prigioniera delle logiche dell’impero e dall’esaurimento di credibilità riformatrice del suo presidente.

Se non ci si vuole rassegnare alla narrazione propagandistica della politica statunitense, che racconta di un portatore sano di democrazia e baluardo di valori e diritti, occupato a garantire la sicurezza del mondo, si può constatare come la realtà sia molto diversa. Quanto avviene in Iraq e Siria dice che Obama sembra prigioniero di una storica dualità tipica dell’impero USA. Quella di combattere l’estremismo islamico a parole mentre lo si sostiene nei fatti.

Due forni e due tempi: quello del sostegno organizzativo per costituire utili armate da impiegare nella scacchiera internazionale contro i suoi avversari, salvo trasformarle poi in utilissimo nemico quando le milizie si sganciano dall’orbita statunitense e non servono più a perseguire gli obiettivi di politica estera di Washington. In entrambe le circostanze gli armati svolgono un ruolo importante: nel primo caso, dove conducono guerre per procura, sostituiscono l’impegno diretto di Washington che comunque s’intesta la dimensione politica dei conflitti, utilizzandoli come clava e monito. Nel secondo caso, gli armati e le loro operazioni divengono la principale giustificazione ad un ingaggio degli USA nelle nuove guerre, con il risultato di rimettere in moto l’industria bellica e i suoi apparati di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per sostenere la loro economia interna e la loro leadership internazionale. Sono ormai diversi i casi di alleati di un tempo divenuti nemici in un secondo tempo, da Manuel Noriega a Panama fino a Saddam Hussein in Iraq, da Osama bin Ladin fino ad Al Baghdadi. La storia si ripete e le vicende attuali sembrano confermarlo.

In Siria, come in Iraq, nelle file dei tagliatori di teste che usano l’Islam per spiegare la loro criminale frustrazione, oltre alle componenti sunnite giunte da diversi paesi grazie ai soldi del Qatar e all’aiuto dell’Arabia Saudita, combattono anche uomini che provengono dai Balcani. In particolare da Kosovo e Bosnia, ma anche dalla Macedonia. Per non parlare di quanti ne arrivano dalla Cecenia. Alcuni di essi, stando a quanto riferiscono le indagini, hanno lavorato addirittura in basi statunitensi, che ormai sono ovunque a garantire che la destabilizzazione ad uso e convenienza del primato del dollaro sia ovunque. Dall’Afghanistan al Pakistan, dallo Yemen alla Somalia, dalla Bosnia Erzegovina al Kosovo, dalla Libia fino alla stessa Siria, le truppe dell’orrore si sono formate dagli anni ’80 ad oggi in ragione e forza delle guerre scatenate dagli Stati Uniti con l’accodamento servile e puntuale dell’Europa.

Dall’Afghanistan al Pakistan, dallo Yemen alla Somalia, dalla Bosnia Erzegovina al Kosovo, dalla Libia fino alla stessa Siria, le truppe dell’orrore si sono formate dagli anni ’80 ad oggi in ragione e forza delle guerre scatenate dagli Stati Uniti con l’accodamento servile e puntuale dell’Europa.

Gli Stati Uniti si dicono in prima fila contro il terrorismo islamico, ma è un falso storico, propaganda allo stato puro, occultamento delle verità storiche e delle responsabilità politiche. Sono infatti gli Stati Uniti che finanziarono, addestrarono e diressero i mujaheddin che combatterono contro l’invasione russa dell’Afghanistan e che, nel 1996, si unirono ai Talebani permettendo la conquista del paese. E sono gli stessi Stati Uniti che, nella guerra dei Balcani, si adoperarono in ogni modo per sostenere i musulmani della Bosnia Erzegovina, così come anni dopo aiutarono clandestinamente i musulmani ceceni.

Nella logica dello scontro con l’Unione Sovietica prima e con la Russia poi, Washington costruì con denaro e assistenza militare quasi tutti i reparti militari che oggi combattono, perlomeno a livello di linee di comando. Washington non è innocente: volle lo smembramento della ex-Jugoslavia in quanto retroterra determinante per la sicurezza russa e, quindi, ostacolo da superare per allargare ad Est la NATO ed estendere così il controllo militare degli Stati Uniti sull’Europa orientale.

Con gli integralisti islamici gli Stati Uniti hanno sempre lanciato moniti pubblici mentre tessevano buonissime relazioni e accordi inconfessabili sotto il tavolo. Con gli ayatollah iraniani, in pieno embargo e assenza delle relazioni diplomatiche, gli Stati Uniti organizzarono il traffico d’armi destinato ai Contras in Nicaragua, le truppe terroriste che Washington addestrava e finanziava in funzione antisandinista.

Nell’area del Golfo Persico va ricordato che la famiglia di Osama bin Ladin è stata per anni partner commerciale e politico del Pentagono e che lo stesso, inserito nei quadri irregolari della CIA, iniziò la costruzione della sua Al-Queda con la benedizione politica statunitense, il denaro dell’Arabia Saudita e la collaborazione attiva dei servizi segreti pakistani, da sempre paese alleato degli USA. Si costruì il mostro pur di combattere il nemico. E dunque perché stupirsi oggi dell’irriducibilità dell’Isis che da Al-Queda proviene? Come ebbe a dire Hillary Clinton, “non puoi tenere serpenti nel giardino e poi sperare che mordano solo i tuoi nemici”. Sono proprio le ripercussioni delle due guerre nel Golfo e delle cosiddette “primavere arabe” che segnano l’aggiornamento della strategia statunitense in Medio Oriente. Le primavere arabe, che pure hanno avuto elementi decisivi endogeni, esplosero perché abilmente sollecitate dall’esterno. Le gravi responsabilità dei regimi di Egitto, Libia, Siria ed altri hanno certamente contribuito in misura determinante alle rivolte, che hanno però trovato la benzina che le ha alimentate generosamente offerta dallo Zio Sam e da Ryad.

Sono proprio le ripercussioni delle due guerre nel Golfo e delle cosiddette “primavere arabe” che segnano l’aggiornamento della strategia statunitense in Medio Oriente. Le primavere arabe, che pure hanno avuto elementi decisivi endogeni, esplosero perché abilmente sollecitate dall’esterno. Le gravi responsabilità dei regimi di Egitto, Libia, Siria ed altri hanno certamente contribuito in misura determinante alle rivolte, che hanno però trovato la benzina che le ha alimentate generosamente offerta dallo Zio Sam e da Ryad.

Non ovunque però “il virus della democrazia” attecchì: in Barheim le proteste vennero represse nel sangue ed il regime restò in sella, ma lì gli interessi sauditi e americani imposero il silenzio. Idem in Giordania, dove l’interesse strategico di Israele per la monarchia giordana impedì che la protesta trovasse aiuti e sostegno politico dall’Occidente, con il risultato che il tentativo morì sul nascere.

Invece nei paesi un tempo membri del “Fronte del rifiuto” e ancora governati dal partito Baath ad ispirazione panarabista, le cose andarono diversamente e l’Occidente soffiò sul fuoco dell’islamismo. Non furono forse gli Stati Uniti che sostennero i Fratelli Musulmani in Egitto, poi abbandonati su pressione di Israele per l’appoggio logistico ad Hamas a Gaza? E non furono gli Stati Uniti che misero il peso politico decisivo per deporre Gheddafi e consegnare la Libia alle tribù islamiste della Cirenaica? E non furono sempre gli Stati Uniti a decidere la guerra alla Siria, soffiando sul fuoco della follia sunnita e tentando di deporre con la forza Assad, grazie anche all’aiuto dell’alleato turco, che attraverso la frontiera con la Siria fa transitare armi e mezzi per i guerriglieri sunniti?

Certo, Erdogan ha il suo interesse nel far virare la Turchia verso l’islamizzazione, anche come risposta al sacrosanto rifiuto dell’Europa ad accogliere Ankara nella Ue. Ma davvero un paese membro della Nato, così militarmente ed economicamente legato agli USA avrebbe messo in campo i suoi servizi e la sua aviazione senza che da Washington fosse giunto il via libera? Più credibilmente, Erdogan esegue il lavoro sporco che Obama non può fare.

Molti osservatori statunitensi ritengono che la strategia messa a punto da Obama per le primavere arabe abbia fallito, che la Casa Bianca sia ostaggio della sua politica confusa. Ma se per la pace in Medio Oriente è senz’altro così, per gli interessi statunitensi il discorso cambia. Nonostante la narrazione favolistica sui diritti umani e sull’anelare alla democrazia da parte di popoli che non l’hanno mai nemmeno conosciuta, cosa sono state, a consuntivo, le cosiddette “primavere arabe” se non il disarcionare con la forza i regimi laici non completamente disponibili ad accettare il nuovo comando saudita e salafita voluto da Ryad e Doha e sostenuto da Washington e Tel Aviv?

Dal punto di vista USA le primavere arabe non sono affatto state inutili. Lungi dall’iniettare democrazia, esse avevano lo scopo di disegnare una mappa completamente diversa dell’area e rispondevano alle esigenze di espansionismo politico di Ryad e Doha; in qualche modo l’obiettivo è stato raggiunto. Le monarchie saudite, infatti, ritengono sia arrivato il momento di giocare un ruolo di direzione politica nell’area, convinti che le ricchezze di cui dispongono e lo stretto legame con Washington siano armi decisive nella lotta per il dominio politico della regione.

Ma non tutto è semplice e l’innescarsi del conflitto interreligioso apre scenari difficili da valutare una volta e per tutte. C’è da fare i conti con l’Iran e con la divergenza d’interessi che esso determina tra gli USA e i suoi alleati; Washington, che comunque ritiene di non dover lasciare troppo spazio ai sauditi, anche solo in funzione di limitazione delle loro ambizioni ha bisogno di un accordo con gli Ayatollah, cui magari delegare anche la soluzione del problema ISIS. Ma a Ryad e a Doha, così come a Tel Aviv, le cose vengono viste con molta preoccupazione e le rassicurazioni statunitensi non sono evidentemente ritenute sufficienti. E' notorio che senza la protezione americana la famiglia reale saudita e tutti gli emiri del Golfo non durerebbero una settimana di fronte ad una resa dei conti con l’Iran. Se salafiti e wahabbiti vogliono controllare il Golfo Persico, non possono non tener conto della forza degli sciiti al potere a Teheran. Impossibile ignorare il peso di una potenza regionale e, benché il regime iraniano sia in parte scosso dalle spinte verso un almeno parziale ma urgente processo riformatore, il suo peso politico, militare e religioso resta rilevante.

Se salafiti e wahabbiti vogliono controllare il Golfo Persico, non possono non tener conto della forza degli sciiti al potere a Teheran. Impossibile ignorare il peso di una potenza regionale e, benché il regime iraniano sia in parte scosso dalle spinte verso un almeno parziale ma urgente processo riformatore, il suo peso politico, militare e religioso resta rilevante.

Per questo risulta così difficile il raggiungimento di un accordo a Vienna sul nucleare: gli interessi diretti di Washington da un lato e di Ryad e Tel Aviv dall’altro configgono, ma gli USA, che pure vogliono ricucire con l'Iran, non possono permettersi d’ignorare le esigenze dei loro alleati.

D’altra parte la destabilizzazione permanente del Medio Oriente come dell’Est Europa è sempre stato e ancor più è diventato oggi, di fronte alla crisi della leadership statunitense, l’elemento decisivo per il mantenimento di una presenza militare diretta e indiretta.

Il messaggio era ed è chiaro: per quanto la nostra economia possa essere in difficoltà, per quanto la nostra leadership non sia più incontestabile, sebbene altre aggregazioni di paesi emergenti, di grande peso demografico e con grandi prospettive socioeconomiche, possano ergersi a partner possibili della governance globale, sono sempre e solo gli Stati Uniti che dominano il pianeta grazie alla forza militare ed al vassallaggio dei loro alleati.

Il mondo è certamente un luogo pericoloso, ma il mantenimento del comando unipolare non può essere messo in discussione; dove succede, la destabilizzazione interna e l’aggressione esterna saranno i passi che gli USA muoveranno a difesa della loro supremazia, condizione necessaria nella battaglia globale per la difesa dei propri interessi.