- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

La prevista caduta del governo di minoranza francese del primo ministro François Bayrou all’Assemblea Nazionale lunedì aggrava una crisi politica senza ovvie soluzioni e che il presidente Macron dovrà cercare ora di risolvere nonostante un livello infimo di gradimento tra la popolazione. I francesi hanno chiarito, e nei prossimi giorni continueranno a chiarire, il loro netto rifiuto delle politiche di austerity e di riarmo che l’Eliseo e tutta la classe politica europea intendono imporre. Un debito pubblico quasi fuori controllo e le pressioni dei mercati escludono però un cambiamento più o meno radicale delle priorità economiche e sociali transalpine, quanto meno negli scenari attuali.

La prevista caduta del governo di minoranza francese del primo ministro François Bayrou all’Assemblea Nazionale lunedì aggrava una crisi politica senza ovvie soluzioni e che il presidente Macron dovrà cercare ora di risolvere nonostante un livello infimo di gradimento tra la popolazione. I francesi hanno chiarito, e nei prossimi giorni continueranno a chiarire, il loro netto rifiuto delle politiche di austerity e di riarmo che l’Eliseo e tutta la classe politica europea intendono imporre. Un debito pubblico quasi fuori controllo e le pressioni dei mercati escludono però un cambiamento più o meno radicale delle priorità economiche e sociali transalpine, quanto meno negli scenari attuali.

In meno di un anno, la camera bassa del parlamento di Parigi ha dunque sfiduciato due governi, dopo che questa eventualità non era mai accaduta in quasi settant’anni di Quinta Repubblica. Ciò dà evidentemente la misura della crisi del sistema francese. Crisi che Bayrou aveva descritto con toni da catastrofe sia nel suo discorso in aula prima della sfiducia sia nelle settimane precedenti, durante le quali aveva cercato di salvare la sua proposta di bilancio fatta di circa 44 miliardi di tagli alla spesa sociale.

Macron ha ricevuto le dimissioni in via ufficiale da Bayrou nel pomeriggio di martedì e il suo ufficio stampa ha fatto sapere che il presidente procederà con la nomina di un nuovo primo ministro “nei prossimi giorni”. C’era ovviamente un’accesissima discussione sulla stampa d’oltralpe e non solo attorno al nome del candidato, visto il percorso strettissimo che dovrà percorrere per arrivare alla fiducia. Un nuovo tentativo con un capo del governo pescato dagli ambienti gollisti/conservatori ricalcherebbe i fallimenti di Barnier e Bayrou, ma il presidente francese ha fatto esattamente questa scelta sempre martedì, affidando l'incarico al ministro della Difesa, Sébastien Lecornu.

Nel mirino di Macron sembravano poter esserci i voti del Partito Socialista (PS), ma per intercettarli sarebbe servito un moderato tendente verso il centro-sinistra che avesse fatto qualche concessione in materia di bilancio, ovvero allentando parzialmente il dogma del rigore. Il PS chiedeva invece un primo ministro scelto tra i propri ranghi, ma questa eventualità avrebbe comportato la rinuncia da parte di Macron al controllo sulle politiche economiche e potuto oltretutto spaccare il partito del presidente, con i deputati più spostati a destra poco disposti ad appoggiare il nuovo governo, per non parlare dei gollisti del partito Les Républicains.

In linea di massima, visto il discredito del presidente e la pesantezza delle scelte imposte dal rigore che si prospettano, saranno in pochi a volere associare il proprio nome al prossimo esecutivo, considerando che a marzo 2026 sono previste le elezioni amministrative. L’ex Fronte Nazionale – ora Rassemblement National (RN) – chiedeva da parte sua lo scioglimento del parlamento e il voto anticipato, sperando che l’impopolarità di Macron e dei partiti che hanno sostenuto gli ultimi due disastrosi governi avrebbe permesso di sfondare il blocco che nelle ultime elezioni aveva limitato i seggi vinti dall’estrema destra in seguito a patti e strategie varie messe in campo nel secondo turno.

La sinistra de “La France Insoumise” guidata da Jean-Luc Mélenchon invocava invece le dimissioni dello stesso Macron e un cambio totale degli orientamenti del futuro governo francese. Il presidente in carica aveva d’altra parte ignorato i risultati delle elezioni anticipate dell’estate 2024, nelle quali l’alleanza di centro-sinistra aveva ottenuto la maggioranza relativa, insistendo su un primo ministro conservatore e su un programma economico di austerity. A questo scopo, Mélenchon intende fare leva sugli scioperi e le proteste che a partire da mercoledì si terranno in tutta la Francia.

I numeri usciti dal voto di sfiducia di lunedì disegnano comunque chiaramente la natura dello stallo creatosi a Parigi. Bayrou aveva bisogno del sostegno di almeno 288 deputati, ma ha ottenuto appena 194 voti, mentre 364 sono stati quelli contrari che hanno decretato la caduta del suo governo. Questi dati rispecchiano una realtà nella quale i detentori del potere intendono in tutti i modi implementare misure anti-sociali e guerrafondaie avversate dalla stragrande maggioranza della popolazione. Invece di riconoscere la realtà, Macron e il suo partito insistono nel trovare un meccanismo per ottenere il via libera ai tagli e all’aumento delle spese militari che i primi dovrebbero finanziare. La scelta di Lecornu conferma in definitiva la priorità della militarizzazione del bilancio, oltre che dell'austerity.

Anche alla luce dei numeri in parlamento, le alternative non sono quindi molte né incoraggianti. È chiaro che una nuova accelerazione in senso autoritario resta sul tavolo, magari con l’occasione di eventuali disordini, scontri o provocazioni nel corso delle imminenti manifestazioni di protesta. Un’altra opzione potrebbe essere quella di fare alla fine qualche concessione trascurabile in materia di bilancio, così da convincere ad esempio i socialisti a entrare o appoggiare un nuovo governo comunque orientato al rigore. La campagna mediatica in corso, le pressioni di mercati ed Europa per la riduzione del debito pubblico francese potrebbero facilmente fare breccia in determinati ambienti politici francesi, a cominciare appunto da un partito organico al sistema come il PS.

Anche alla luce dei numeri in parlamento, le alternative non sono quindi molte né incoraggianti. È chiaro che una nuova accelerazione in senso autoritario resta sul tavolo, magari con l’occasione di eventuali disordini, scontri o provocazioni nel corso delle imminenti manifestazioni di protesta. Un’altra opzione potrebbe essere quella di fare alla fine qualche concessione trascurabile in materia di bilancio, così da convincere ad esempio i socialisti a entrare o appoggiare un nuovo governo comunque orientato al rigore. La campagna mediatica in corso, le pressioni di mercati ed Europa per la riduzione del debito pubblico francese potrebbero facilmente fare breccia in determinati ambienti politici francesi, a cominciare appunto da un partito organico al sistema come il PS.

La radicalizzazione dello scontro sociale e l’identificazione di Macron e dei partiti tradizionali con le élites neoliberiste e guerrafondaie porta sempre con sé anche il pericolo di uno sfondamento dell’estrema destra. La Le Pen e il suo Rassemblement National ostentano un certo populismo economico che appare superficialmente opposto all’austerity, così come mantengono posizioni più caute sul conflitto ucraino e l’isteria anti-russa. Come dimostra anche l’esperienza italiana, l’eventuale approdo al governo di forze neo-fasciste in apparenza anti-sistema finisce tuttavia per rendere queste ultime lo strumento delle suddette élites per implementare le stesse politiche anti-sociali e anti-democratiche che la debolezza precedente del sistema non aveva consentito.

Le effettive possibilità di cambiamento in senso progressista restano così riposte in gran parte nella determinazione alla lotta di lavoratori, studenti e classi medie che, in Francia, inizieranno una nuova mobilitazione mercoledì con lo slogan “Blocchiamo tutto”. Come dimostrano dichiarazioni varie di esponenti di vertice delle forze di polizia e di membri del governo uscente, circola nelle stanze del potere a Parigi parecchia inquietudine per le esplosive tensioni sociali pronte a scoppiare. Soprattutto, i timori riguardano la possibilità che proteste e scioperi sfuggano al controllo di partiti di sinistra e sindacati, minacciando la stabilità del sistema stesso. L’altra possibilità è che il caos apra la strada alla repressione o a tentazioni autoritarie, sotto la regia di un presidente ultra-screditato che ha esaurito le carte democratiche da giocare di fronte all’opposizione di praticamente tutta la Francia.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

La vicenda della legge sulle “interferenze straniere” appena approvata in via definitiva dal parlamento della Georgia è un esempio perfetto della doppiezza e della monumentale ipocrisia che caratterizza la politica estera di Europa e Stati Uniti. Il provvedimento è oggetto di feroci critiche e condanne, nonché di una campagna di disinformazione che punta a descrivere come ultra-repressiva e anti-democratica una legge legittima, per molti versi necessaria e, soprattutto, già parte della legislazione di alcuni paesi occidentali e in fase di seria discussione in altri.

La vicenda della legge sulle “interferenze straniere” appena approvata in via definitiva dal parlamento della Georgia è un esempio perfetto della doppiezza e della monumentale ipocrisia che caratterizza la politica estera di Europa e Stati Uniti. Il provvedimento è oggetto di feroci critiche e condanne, nonché di una campagna di disinformazione che punta a descrivere come ultra-repressiva e anti-democratica una legge legittima, per molti versi necessaria e, soprattutto, già parte della legislazione di alcuni paesi occidentali e in fase di seria discussione in altri.

La legge è passata in terza e ultima lettura martedì con il voto favorevole di 84 deputati e 30 contrari. Un testo pressoché identico era stato proposto un anno fa, ma la maggioranza del partito “Sogno Georgiano” l’aveva poi ritirato in seguito alle pressioni internazionali e all’esplodere di proteste popolari sempre più aggressive. Le stesse manifestazioni contro la legge erano subito scattate anche alla metà di aprile, quando il governo aveva reintrodotto il provvedimento con alcuni cambiamenti cosmetici. In sostanza, l’unica differenza di rilievo era il cambiamento della definizione dei soggetti contro cui la legge è indirizzata: da “agenti di influenza straniera” a “organizzazioni che perseguono interessi stranieri”.

Secondo il testo, ONG, media e sindacati che ricevono più del 20% dei loro introiti dall’estero sono tenuti appunto a registrarsi come “organizzazioni che perseguono interessi stranieri”, così da potere essere monitorati dal ministero della Giustizia georgiano. Questo paese caucasico ospita un numero insolitamente alto di ONG e altre organizzazioni che operano in vari ambiti della “società civile”. La gran parte di esse viene finanziata dall’estero, spesso tramite soggetti collegati direttamente o indirettamente al governo americano o all’Unione Europea.

La legge è stata fin dall’inizio bollata da Washington e Bruxelles come una sorta di regalo alla Russia di Putin e, anzi, a una normativa simile già implementata da Mosca viene continuamente accostata. Più correttamente, la legge si ispira al “Foreign Agents Registration Act” (“FARA”) americano degli anni Trenta del secolo scorso. Rispetto a quest’ultima, quella georgiana risulta oltretutto più morbida. Ad esempio, negli Stati Uniti è prevista l’incriminazione per i soggetti che non provvedono a registrarsi come agenti stranieri, mentre in Georgia si rischierà solo una sanzione fino ad un massimo di 9.500 dollari.

Tutto questo viene naturalmente ignorato da governi, media e ONG occidentali quando discutono della legge georgiana, che resta invariabilmente “la legge di Putin”. Incredibilmente, in questi giorni l’assistente al segretario di Stato USA, Jim O’Brien, visitando la Georgia, ha spiegato che questo paese rischia di vedere compromessi gli sforzi per accedere all’UE e alla NATO, poiché la legge appena approvata determina un allontanamento dagli “standard [democratici]” richiesti da questi organismi. In altre parole, la Georgia rischia di trovarsi la strada sbarrata in Occidente perché ha appena introdotto nel proprio ordinamento una legge per limitare le attività di destabilizzazione favorite dall’estero di fatto identica, anche se meno restrittiva, di quella in vigore da quasi un secolo negli Stati Uniti.

Anche in sede europea si discute delle conseguenze sui rapporti con Tbilisi che la legge potrebbe avere. I ministri degli Esteri di una dozzina di paesi già nei giorni scorsi avevano emesso un comunicato ufficiale per chiedere alle autorità UE di valutare “l’impatto del provvedimento sul processo di adesione”. Una risposta congiunta dei 27 membri non sembra essere invece in agenda, visto che alcuni governi, come quelli di Ungheria e Slovacchia, ritengono di non dover interferire nelle vicende interne di un paese terzo.

Le espressioni di condanna dei burocrati europei sono accompagnate rigorosamente dalle solite prediche sul rispetto dei principi democratici e del diritto, tutti messi in serissimo pericolo, a loro dire, dalla legge georgiana. La stessa Commissione Europea sta però discutendo essa stessa l’opportunità di introdurre nel prossimo futuro un provvedimento sulla linea di quello oggetto di contestazioni in Georgia, oltre che già in vigore negli Stati Uniti. La proposta, scaturita dallo scandalo “Qatargate”, punta a creare un database dei lobbisti stranieri per limitare o neutralizzare le “influenze maligne” estere.

Il dibattito pubblico sulla proposta aveva sollevato qualche voce critica, non solo tra le stesse ONG che rischiano di essere costrette a rendere pubbliche le loro fonti di introito, ma anche da quanti avvertivano che una legge simile farebbe cadere la maschera della finta democrazia europea. In primo luogo, l’UE non avrebbe più, nemmeno formalmente, l’autorità morale per denunciare iniziative come quella georgiana visto che ritiene necessaria anche per sé stessa una legge simile. Inoltre, il provvedimento allo studio finirebbe per penalizzare una pratica comune alle istituzioni europee, ovvero l’elargizione di finanziamenti a organizzazioni della “società civile” operanti in paesi stranieri.

Il dibattito pubblico sulla proposta aveva sollevato qualche voce critica, non solo tra le stesse ONG che rischiano di essere costrette a rendere pubbliche le loro fonti di introito, ma anche da quanti avvertivano che una legge simile farebbe cadere la maschera della finta democrazia europea. In primo luogo, l’UE non avrebbe più, nemmeno formalmente, l’autorità morale per denunciare iniziative come quella georgiana visto che ritiene necessaria anche per sé stessa una legge simile. Inoltre, il provvedimento allo studio finirebbe per penalizzare una pratica comune alle istituzioni europee, ovvero l’elargizione di finanziamenti a organizzazioni della “società civile” operanti in paesi stranieri.

Dopo l’approvazione definitiva di martedì, la legge georgiana dovrà essere ratificata dalla presidente filo-occidentale Salomé Zourabichvili, la quale ha già dichiarato che intende utilizzare il potere di veto. La maggioranza che sostiene il governo del primo ministro, Irakli Kobakhidze, potrà però annullarlo e consentire alla legge di entrare in vigore definitivamente. L’incognita che rimane è rappresentata dalla possibile prosecuzione delle proteste dell’opposizione, cioè se i sostenitori occidentali dei manifestanti sceglieranno di continuare a destabilizzare la Georgia cercando di forzare un cambio di regime, a rischio di gettare il paese nel caos.

La determinazione con cui il governo sta portando a termine l’iter legislativo del provvedimento sulle interferenze straniere, così come l’insistenza della propaganda europea e americana per affondare una legge interamente legittima, rivela l’importanza della posta in gioco a Tbilisi. Lo scontro in atto si collega infatti al conflitto tra Russia e Ucraina o, più, precisamente, tra Russia e USA/UE/NATO. In questo scenario, la Georgia si è ritrovata in una posizione sempre più precaria. Da un lato è sottoposta alle pressioni occidentali per partecipare in pieno alla campagna anti-russa, mentre dall’altro deve procedere con estrema cautela per evitare il coinvolgimento diretto in una guerra che avrebbe effetti devastanti.

Il governo del partito “Sogno Georgiano”, al netto delle falsificazioni occidentali, non è in nessun modo filo-russo, tanto che aveva subito condannato l’invasione dell’Ucraina e fornito aiuti umanitari a Kiev. Da tempo cerca poi di costruire un percorso per entrare nell’UE e, sia pure in modo più prudente, nella NATO. Lo scorso dicembre, da Bruxelles era arrivato anche il via libera al riconoscimento dello status di candidato ufficiale all’ingresso nell’Unione Europea.

Allo stesso tempo, il governo georgiano è perfettamente consapevole dell’importanza di evitare che le relazioni con la Russia precipitino, visto anche il ricordo molto vivido della disastrosa guerra in Abkhazia e Ossezia del sud nel 2008. La Russia è chiaramente una presenza fondamentale e inevitabile, dal punto di vista geografico, economico e militare, così che Tbilisi non ha alcun interesse a percorrere la strada suicida dell’Ucraina o, in prospettiva, della Moldavia per assecondare le mire strategiche occidentali. Realismo e pragmatismo sono quindi i principi a cui si ispira il partito di governo fin dall’approdo al potere per la prima volta dodici anni fa sotto la guida dell’imprenditore miliardario con interessi in Russia, Bidzina Ivanishvili.

Alla luce di questi orientamenti, non sorprende che governi e servizi di intelligence occidentali abbiano intensificato le manovre per fare pressioni sul governo di Tbilisi, principalmente fomentando proteste di piazza talvolta violente per far naufragare una legge che andrebbe a colpire o, quanto meno, a smascherare le loro stesse manovre destabilizzanti. Se anche le tensioni dovessero abbassarsi dopo l’approvazione della legge sulle ingerenze straniere, è probabile che la campagna contro il governo riprenderà nei prossimi mesi in vista delle elezioni legislative in programma a ottobre.

Tornando alla posizione della Georgia, va ricordato che questo paese impoverito negli ultimi due anni ha beneficiato notevolmente dell’aumento dei traffici commerciali con la Russia, dovuto alla chiusura, per via delle sanzioni americane ed europee, delle rotte che passavano dall’Occidente. Non si stratta solo di un’attitudine opportunistica, quella georgiana, ma di un calibramento strategico volto a massimizzare i vantaggi di una politica estera aperta. Tanto che la Georgia ha accompagnato la candidatura all’ingresso nell’UE alla formalizzazione di una partnership strategica con la Cina.

Tornando alla posizione della Georgia, va ricordato che questo paese impoverito negli ultimi due anni ha beneficiato notevolmente dell’aumento dei traffici commerciali con la Russia, dovuto alla chiusura, per via delle sanzioni americane ed europee, delle rotte che passavano dall’Occidente. Non si stratta solo di un’attitudine opportunistica, quella georgiana, ma di un calibramento strategico volto a massimizzare i vantaggi di una politica estera aperta. Tanto che la Georgia ha accompagnato la candidatura all’ingresso nell’UE alla formalizzazione di una partnership strategica con la Cina.

A fronte di ciò, i crociati della democrazia in Occidente chiedono invece alla Georgia di salire sul carro delle sanzioni contro la Russia, favorendo un autentico suicidio economico esattamente come sta facendo l’Europa, e di andare allo scontro totale con Mosca, sposando la fallimentare causa ucraina e mettendo a serio rischio la propria sicurezza interna. Con queste premesse, non è difficile comprendere le ragioni per cui il governo di Tbilisi diffidi dell’Occidente e intenda andare fino in fondo per tenere sotto controllo le manovre di destabilizzazione organizzate dall’estero.

- Dettagli

- Scritto da Sara Michelucci

Esordio alla regia per Micaela Ramazzotti, con il film Felicità, di cui è anche la protagonista, che sarà presentato in concorso nella sezione Orizzonti Extra alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Esordio alla regia per Micaela Ramazzotti, con il film Felicità, di cui è anche la protagonista, che sarà presentato in concorso nella sezione Orizzonti Extra alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

La storia è quella di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli. Desirè è la sola che può salvare suo fratello Claudio e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell’unico amore che conosce, per inseguire un po’ di felicità.

Una sorella che tenta in tutti i modi di far uscire dalla depressione il fratello, vittima dei suoi stessi genitori, troppo debole per riuscire a salvarsi da solo. Un film sulla famiglia e sulla costante lotta per riuscire a distruggere legami sbagliati e che fanno stare male.

Con Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti, Micaela Ramazzotti e con la partecipazione di Sergio Rubini, il film è prodotto da Lotus Production con Rai Cinema e sarà distribuito da 01 Distribution.

"Sono onorata e orgogliosa che proprio la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sia la prima a voler bene a Felicità - dichiara la regista - . Cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno".

Il film arriverà nella sale italiane il 21 settembre.

Felicità (Italia, 2023)

Regia: Micaela Ramazzotti

Attori: Micaela Ramazzotti, Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti, Sergio Rubini

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Micaela Ramazzotti, Isabella Cecchi, Alessandra Guidi

Fotografia: Luca Bigazzi

Montaggio: Jacopo Quadri

Produzione: Lotus Production con Rai Cinema

- Dettagli

- Scritto da Sara Michelucci

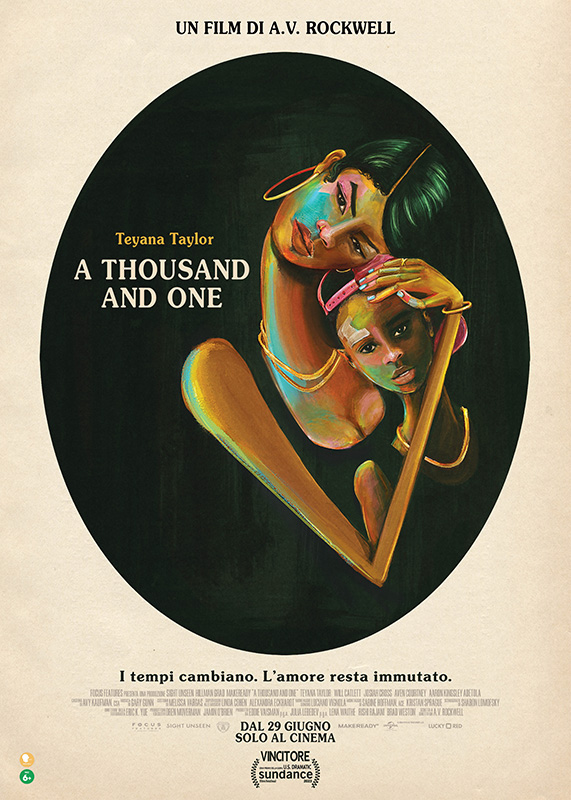

Presentato in anteprima mondiale al Sundance Festival 2023 e vincitore del Gran Premio della Giuria per miglior film drammatico, A Thousand and one, primo film dietro la macchina da presa, della sceneggiatrice A.V. Rockwell, narra la storia di Inez (Teyana Taylor), una donna determinata e impetuosa, la quale rapisce il figlio Terry, di sei anni, dal sistema di affidamento nazionale. Aggrappandosi uno all’altro, madre e figlio cercano di ritrovare il senso di casa, di identità e di stabilità in una New York in rapido cambiamento.

Presentato in anteprima mondiale al Sundance Festival 2023 e vincitore del Gran Premio della Giuria per miglior film drammatico, A Thousand and one, primo film dietro la macchina da presa, della sceneggiatrice A.V. Rockwell, narra la storia di Inez (Teyana Taylor), una donna determinata e impetuosa, la quale rapisce il figlio Terry, di sei anni, dal sistema di affidamento nazionale. Aggrappandosi uno all’altro, madre e figlio cercano di ritrovare il senso di casa, di identità e di stabilità in una New York in rapido cambiamento.

Siamo di fronte ad un dramma familiare contemporaneo, che racconta le difficoltà di una donna sola e certamente non benestante, in una città difficile come NY. Terry sogna di poter stare con sua madre e lega subito con Lucky (Aaron Kingsley Adetola), il compagno di Inez. Quando diventa adolescente, Terry (Aven Courtney) si rivela essere un ragazzo intelligente e studioso e così sua madre sogna per lui un futuro migliore del suo, lontano dalla strada, ma ciò che ha segnato all’origine la loro difficile storia familiare sta per tornare a galla.

Un film sicuramente interessante sia dal lato della sceneggiatura, che della regia, che ha nel realismo di cui è intriso quella giusta carica che serve a sondare e comprendere la vita dei suoi protagonisti.

Un film sicuramente interessante sia dal lato della sceneggiatura, che della regia, che ha nel realismo di cui è intriso quella giusta carica che serve a sondare e comprendere la vita dei suoi protagonisti.

A Thousand and one (Usa 2023)

Regia: A.V. Rockwell

Cast: Teyana Taylor, William Catlett, Josiah Cross, Aven Courtney, Aaron Kingsley Adetola, Terri Abney, Delissa Reynolds, Amelia Workman, Adriane Lenox

Sceneggiatura: A.V. Rockwell

Fotografia: Eric Yue

Montaggio: Sabine Hoffman, Kristan Sprague

Distribuzione: Lucky Red e Universal Pictures International Italy

- Dettagli

- Scritto da Sara Michelucci

Firmato da Giuseppe Piccioni, L'ombra del giorno racconta una storia d'amore in un periodo storico difficile. Siamo nel 1938. È un giorno qualunque, in una città di provincia come tante altre in Italia (Ascoli Piceno). I tavoli sono apparecchiati e Luciano ha appena aperto il suo ristorante. Dalla vetrina vede un corteo ordinato di bimbi di una scuola elementare, accompagnati da una maestra. Camminano disciplinati sul marciapiede al sole, in fila per due, con i loro grembiuli infiocchettati e i capelli pettinati con cura. Luciano è tentato di credere a quell’immagine di serenità, di fiducia nel futuro. Ha un’andatura claudicante a causa di una ferita della prima guerra mondiale, un ricordo permanente della ferocia di quel conflitto.

Firmato da Giuseppe Piccioni, L'ombra del giorno racconta una storia d'amore in un periodo storico difficile. Siamo nel 1938. È un giorno qualunque, in una città di provincia come tante altre in Italia (Ascoli Piceno). I tavoli sono apparecchiati e Luciano ha appena aperto il suo ristorante. Dalla vetrina vede un corteo ordinato di bimbi di una scuola elementare, accompagnati da una maestra. Camminano disciplinati sul marciapiede al sole, in fila per due, con i loro grembiuli infiocchettati e i capelli pettinati con cura. Luciano è tentato di credere a quell’immagine di serenità, di fiducia nel futuro. Ha un’andatura claudicante a causa di una ferita della prima guerra mondiale, un ricordo permanente della ferocia di quel conflitto.

Dietro le ampie vetrine che danno sull’antica piazza scorre la vita di quella piccola città in quegli anni. Sono gli anni del consenso, delle operepubbliche, e delle nuove città. Luciano è un fascista, come la maggior parte degli italiani in quel periodo, ma lo è a modo suo; ha preferito rimanere in disparte e si è tenuto lontano dall’idea di trarre vantaggio dalle sue decorazioni di guerra e dalla militanza ottusa e obbediente nelle gerarchie del partito.

Però si sente partecipe di quel generale entusiasmo, nonostante per indole tenda a occuparsi solo dei fatti propri, perché “il lavoro è lavoro”: quello che gli sta a cuore è il suo ristorante e i compiti quotidiani a cui lui si dedica con scrupolo taciturno. Finché fuori dalla vetrina, appare una ragazza. Mi chiamo Anna Costanzi, gli dice, e timidamente chiede se cercano personale. Di lì a poco l’avvento di quella ragazza e le prime evidenti crepe che si evidenziano in quel mondo che guarda dalla vetrina cambieranno la vita di Luciano.

Com’è strana la vita, pensa Luciano. Un tempo, del suo lavoro, gli piaceva proprio essereaffacciato sulla strada, guardare la gente che passeggiava, che correva in fretta al lavoro, gli dava l’illusione di essere insieme a quelle persone, al loro stesso livello. Adesso invece tutto si confonde e ogni giorno si rinnova la sorpresa. E ha il volto di Anna. Ora, in entrambi, si è fatto strada un sentimento, qualcosa a cui Luciano aveva rinunciato da tempo. Ma quella giovane donna ha un segreto. Ad interpretare i protagonisti ci sono due bravi attori come Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che vestono alla perfezione i panni di questi due innamorati.

Com’è strana la vita, pensa Luciano. Un tempo, del suo lavoro, gli piaceva proprio essereaffacciato sulla strada, guardare la gente che passeggiava, che correva in fretta al lavoro, gli dava l’illusione di essere insieme a quelle persone, al loro stesso livello. Adesso invece tutto si confonde e ogni giorno si rinnova la sorpresa. E ha il volto di Anna. Ora, in entrambi, si è fatto strada un sentimento, qualcosa a cui Luciano aveva rinunciato da tempo. Ma quella giovane donna ha un segreto. Ad interpretare i protagonisti ci sono due bravi attori come Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che vestono alla perfezione i panni di questi due innamorati.

L'ombra del giorno (Italia 2022)

Regia: Giuseppe Piccioni

Soggetto e sceneggiatura: Giuseppe Piccioni, Gualtiero Rosella, Annick Emdin

Cast: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Waël Sersoub

Distributore: 01 Distribution