- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giuliano Luongo

di Giuliano Luongo

COINTELPRO, ovvero Counter Intelligence Program. Dietro quello che sembra il nome di un medicinale in compresse, si nasconde una strategia delle agenzie federali americane per controllare la popolazione; in particolare quella che, almeno all’apparenza, non è immersa al 100% nella cultura mainstream. Tutto questo è avvenuto per un ventennio, a partire dagli anni ’50, in maniera più o meno riconosciuta.

E nel mondo globalizzato, “terrorizzato” e ricco di nuovi spunti da guerra fredda, ecco riapparire questo spettro dall’odore di maccartismo in una sede quantomeno affollata: nel mondo dei social network, con Facebook in testa. Ma cosa significa davvero COINTELPRO? Cerchiamo di spiegarlo brevemente prima di entrare nel caso attuale.

Nel 1956 la Commissione per le Attività Antiamericane, per gestire al meglio il problema delle “spie comuniste” ed un po’ tutte le questioni rilevanti a chi avesse anche una seppur vaga aria di “rossore”, venne coniato questo termine per definire le strategie di infiltrazione e di conseguente demolizione di gruppi “sovversivi”.

In pratica venivano inviati agenti - federali o del controspionaggio - sotto copertura in un partito politico oppure in un qualsiasi gruppo di attivisti non solo per monitorarne le attività, ma per creare al loro interno correntismo, dissidi ed eventuali scissioni per demolirle senza colpo ferire.

Tutto ovviamente all’oscuro dei cittadini. Vittime di questa strategia sono stati il partito comunista americano, vari gruppi socialisti, attivisti per i diritti civili, il movimento per i diritti dei nativi americani, quello per i diritti degli islamici, le Pantere Nere, gli studenti politicizzati, i comitati anti-guerra del Vietnam. L’85% delle attività COINTELPRO bersagliava i detti gruppi ed i loro affini, ritenuti “sovversivi”. Il restante 15% era dedito a sradicare comitati per la “supremazia bianca”, come il Ku Klux Klan.

Le strategie di questo tipo furono interrotte nel 1971, dopo che un gruppo di attivisti riuscì ad ottenere e rendere pubblici i documenti che ne descrivevano le attività. La reazione a catena che ne seguì portò all’abbandono di questa strategia, ritenuta inapplicabile in un regime democratico. Fino ad oggi, o meglio fino alla settimana scorsa. La Electronic Frontier Foundation (EFF), gruppo impegnato nella difesa dei diritti individuali in ambito information technology, in collaborazione col dipartimento di legge dell’Università di Berkeley, ha denunciato numerose agenzie governative a seguito del rifiuto di queste ultime di dare chiarimenti sulle loro attività di sorveglianza su siti internet di gruppi di informazione indipendenti e noti social network.

Le strategie di questo tipo furono interrotte nel 1971, dopo che un gruppo di attivisti riuscì ad ottenere e rendere pubblici i documenti che ne descrivevano le attività. La reazione a catena che ne seguì portò all’abbandono di questa strategia, ritenuta inapplicabile in un regime democratico. Fino ad oggi, o meglio fino alla settimana scorsa. La Electronic Frontier Foundation (EFF), gruppo impegnato nella difesa dei diritti individuali in ambito information technology, in collaborazione col dipartimento di legge dell’Università di Berkeley, ha denunciato numerose agenzie governative a seguito del rifiuto di queste ultime di dare chiarimenti sulle loro attività di sorveglianza su siti internet di gruppi di informazione indipendenti e noti social network.

La battaglia legale è iniziata a fine 2009, ma solo di recente sono venute fuori le prime informazioni interessanti, per la verità leggermente trascurate dai network di informazione più noti. E’ stato reso pubblico un memorandum del Servizio Cittadinanza e Immigrazione (USCIS) del 2008, interamente dedicato all’importanza dei social networks, nel quale si sottolinea l’importanza degli stessi per smascherare possibili frodi. In pratica gli agenti federali vengono spinti a divenire utenti attivi, “amici” delle persone sospettate, per poter controllare le loro attività personali e prevenire così i crimini.

Uno stile degno delle attività della Stasi negli anni del muro di Berlino. Facebook e MySpace sono stati i primi “terreni d’indagine”. In un clima del genere, sarebbe sufficiente lasciare un commento od un semplice aggiornamento di stato volutamente esagerato per innescare un’indagine governativa. Sono tenute d’occhio anche le pagine usate come punto d’incontro per la partecipazione ad eventi pubblici. Esempio eclatante, la nomina di Obama a Presidente: il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS, Department of Homeland Security), ha raccolto dati massicci sulle organizzazioni e sui singoli individui legati all’evento senza esplicita autorizzazione.

Parliamo di privati cittadini interessati a un evento pubblico di enorme rilevanza, non certo dei pregiudicati connessi a chissà quali loschi affari. Inutile ovviamente ricordare come tali enti governativi abbiano negato ogni coinvolgimento: a voler essere precisi, il DHS ha sostenuto di essere autorizzato a fare ciò, sfruttando un cavillo di un documento legislativo del 2008, mentre l’USCIS si è limitato a negare. Evidenziamo inoltre che gli stessi Facebook e MySpace hanno negato ogni possibilità di un loro sfruttamento per eventuali controlli illegali sull’utenza svolti da terzi.

In ogni caso, la lista dei siti monitorati è in crescita ed inizia a comprendere anche blog e siti di critica politica indipendente; sarà comunque difficile che il grande pubblico venga correttamente informato su eventuali evoluzioni, visto che esclusa la Foxnews, quasi nessuna testata mainstream ha dato peso alla vicenda.

Ben vengano quindi i numerosi interventi indipendenti sul tema: un contributo apparso lo scorso primo ottobre sul Seattle Examiner, scritto dal noto avvocato Alfred Lambremont Webre, porta l’attenzione sul ruolo dello stesso Facebook. E’ stato scoperto tramite investigazioni private che Facebook ha volontariamente sabotato l’organizzazione di gruppi volti al boicottaggio di grandi marchi, come il gruppo Target (finanziatore di attivisti omofobi) e la BP (non c’è bisogno di presentazioni). Il sabotaggio si è concretizzato nella chiusura - prima parziale e poi definitiva - delle pagine di discussione di tali gruppi, non sappiamo se solo grazie a “segnalazioni di utenti” che li ritenevano non idonei alle linee guida del sito.

Ben vengano quindi i numerosi interventi indipendenti sul tema: un contributo apparso lo scorso primo ottobre sul Seattle Examiner, scritto dal noto avvocato Alfred Lambremont Webre, porta l’attenzione sul ruolo dello stesso Facebook. E’ stato scoperto tramite investigazioni private che Facebook ha volontariamente sabotato l’organizzazione di gruppi volti al boicottaggio di grandi marchi, come il gruppo Target (finanziatore di attivisti omofobi) e la BP (non c’è bisogno di presentazioni). Il sabotaggio si è concretizzato nella chiusura - prima parziale e poi definitiva - delle pagine di discussione di tali gruppi, non sappiamo se solo grazie a “segnalazioni di utenti” che li ritenevano non idonei alle linee guida del sito.

Mentre sia BP che Target hanno negato ogni coinvolgimento nella faccenda, Facebook si è limitato a confermare che le pagine molto grandi vengono controllate dai manager del sito: si ha quindi la conferma esplicita che, una volta divenuto “rilevante”, un gruppo finisce necessariamente sotto l’occhio dei censori. Censori che sono gli stessi gestori di un sito che dovrebbe favorire la discussione e l’avvicinamento di persone con le stesse idee. Un’ulteriore nota: la BP, in particolare, è stata sostenitrice della campagna di Obama con Steven Chu, l’attuale ministro dell’Energia, che ha visto il proprio portafogli appesantirsi di 500 milioni di dollari “petroliferi” al momento dell’accettazione della carica.

In attesa di ulteriori sviluppi, non rimane che fare alcune considerazioni generali. In primo luogo, notiamo come la paranoia del governo americano continua ad attestarsi su alti livelli, con la rievocazione di strategie di controllo della popolazione degne dei punti più oscuri della Guerra Fredda. In secondo luogo, ci accorgiamo ancora una volta che i cosiddetti paladini della libera comunicazione non sono altro che strumenti di controllo più subdoli nelle mani dei possessori di capitale.

Non rimane dunque che il coraggio di voler continuare a cercare di esprimere le proprie idee, anche quando i mezzi migliori per farlo e le istituzioni democratiche remano contro: alla fine siamo noi ad aver creato questi strumenti e possiamo benissimo riuscire, almeno per una volta, ad usarli esclusivamente a buon fine.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mariavittoria Orsolato

di Mariavittoria Orsolato

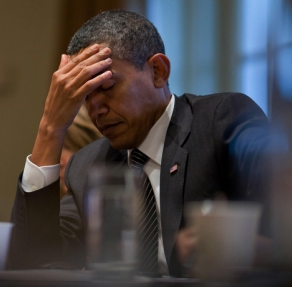

La rivista statunitense Forbes, famosa per stilare le più disparate classifiche sui più del mondo, anche quest'anno non rinuncia a elencare quelli che sarebbero i 68 uomini più potenti al mondo. La notizia è sicuramente quella che vede non un americano, come consuetudine, bensì un cinese al primo posto. Stiamo parlando del presidente Hu Jintao che, dopo anni passati ad indossare la medaglia d'argento, spodesta un Obama già fiaccato dalle elezioni di mid-term e sempre meno popolare.

Che la Cina fosse più vicina di quanto pensassimo è un dato di fatto, ma vedere che la persona più influente del mondo ha gli occhi a mandorla è senz'altro significativo nella misura in cui sottolinea il primato, ora anche politico, della potenza dalla Grande Muraglia. Sono finiti i tempi in cui lo zio Sam la faceva da padrone: l'impopolarità delle guerre sul fronte mediorientale unite alla disastrosa crisi economica che, partita dagli States, ha infettato tutto il mondo civilizzato, ha spinto anche i più accaniti fautori delle stelle e strisce a riconsiderare il peso specifico della Cina e ad ammettere (finalmente) che il born in the USA tira ormai molto meno del made in China.

L'analisi della rivista economica, recentemente rilevata per il 40% dal leader degli U2 Bono Vox, si fonda infatti su quattro criteri di valutazione che quantificano il valore aggiunto di ogni protagonista della scena mondiale: bacino di persone su cui esercita influenza, ricchezza personale, forza in un determinato ambito e capacità di esercitarla sugli altri. Come leader indiscusso della Repubblica Popolare Cinese, Hu Jintao governa su 1,3 miliardi di persone - su per giù un quinto della popolazione mondiale - ed è a comando dell'esercito più imponente del mondo. Dalla sua, dice Forbes, molte condizioni irripetibili: “A differenza dei colleghi occidentali, può deviare i fiumi, costruire città, mettere in carcere i dissidenti e censurare Internet, senza ingerenze da parte di fastidiosi burocrati e tribunali“. Difficile, partendo da queste premesse, che altri possano superarlo in futuro.

Troviamo così che oltre al democratico Obama, Hu Jintao supera di misura anche il più ricco tra gli emiri arabi, il re dell'Arabia Saudita Abdullah bin Abdul Aziz al Saud. Un podio multiculturale quindi, che tiene bene a mente gli assetti planetari del XXI° secolo, sbilanciati sempre più a oriente. In questa particolare classifica di superman il quarto posto è riservato allo "zar" russo Putin, mentre il quinto gradino è riservato a papa Ratzinger, potente sulla carta ma evidentemente imbelle di fronte alla degenerazione dei suoi sottoposti, coinvolti a diverse latitudini in storiacce di pedofilia e vessazione.

Solo quattordicesimo il nostro Premier Berlusconi: che il giudizio di Forbes sia più che lusinghiero lo dimostra il fatto che nella nota biografica si dica placidamente che in Italia "è ancora lui l'istrione", che però sulla Fifth Avenue le notizie arrivino dopo lo dicono le recenti cronache nostrane, sempre più impegnate nel rendere conto della ricattabilità di Berlusconi, ostaggio vero e proprio di escort conclamate ed aspiranti starlette disposte a tutto pur di avere addosso i riflettori dei media.

Solo quattordicesimo il nostro Premier Berlusconi: che il giudizio di Forbes sia più che lusinghiero lo dimostra il fatto che nella nota biografica si dica placidamente che in Italia "è ancora lui l'istrione", che però sulla Fifth Avenue le notizie arrivino dopo lo dicono le recenti cronache nostrane, sempre più impegnate nel rendere conto della ricattabilità di Berlusconi, ostaggio vero e proprio di escort conclamate ed aspiranti starlette disposte a tutto pur di avere addosso i riflettori dei media.

In settima posizione troviamo il nuovo primo ministro britannico David Cameron, davanti al presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, alla presidente del Congresso indiano, Sonia Gandhi, e al presidente di Microsoft, Bill Gates che chiude la top ten. Al tredicesimo posto c'è il magnate australiano dell'informazione Rupert Murdoch - che anche nella classifica di Forbes si attesta un gradino più in alto rispetto alla nemesi italiana Berlusconi - e al quindicesimo il presidente della Banca centrale europea, Jean Claude Trichet.

Il presidente francese, Nicholas Sarkozy, è invece soltanto 19° posto, superato anche dal presidente indiano Manmohan Singh, ma tiene dietro il Segretario di Stato americano Hillary Clinton.

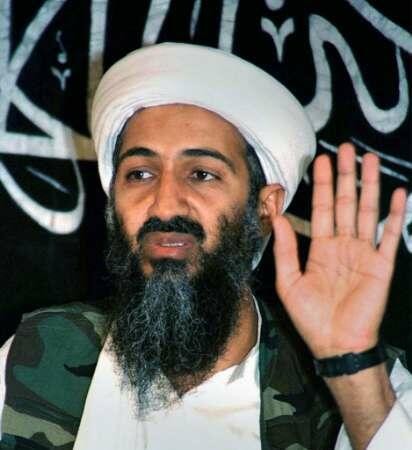

Scorrendo il lungo elenco di Forbes si incappa poi in quello che molti potrebbero considerare un miracolo: al cinquantasettesimo posto spicca infatti il nome di Osama Bin Laden, fondatore di Al Quaeda e organizzatore degli attentati dell'11 settembre. Il barbuto rampollo sunnita è stato dato per morto almeno cinque volte da quando, nell'autunno del 2001, cominciò a infuriare la guerra in Afghanistan. Si parlava del suo cadavere tra le rovine di Tora Bora già nel 2003 e poi, nel settembre 2006, alcuni giornali francesi hanno diffuso la notizia della sua morte per febbre tifoidale, fino a che la compianta leader pakistana Benazir Bhutto ammise la sua uccisione nel 2007 ad opera di uno 007 locale.

Scorrendo il lungo elenco di Forbes si incappa poi in quello che molti potrebbero considerare un miracolo: al cinquantasettesimo posto spicca infatti il nome di Osama Bin Laden, fondatore di Al Quaeda e organizzatore degli attentati dell'11 settembre. Il barbuto rampollo sunnita è stato dato per morto almeno cinque volte da quando, nell'autunno del 2001, cominciò a infuriare la guerra in Afghanistan. Si parlava del suo cadavere tra le rovine di Tora Bora già nel 2003 e poi, nel settembre 2006, alcuni giornali francesi hanno diffuso la notizia della sua morte per febbre tifoidale, fino a che la compianta leader pakistana Benazir Bhutto ammise la sua uccisione nel 2007 ad opera di uno 007 locale.

Insomma, morto o vivo, il ricercato numero uno della CIA continua a far parlare di sé e ad influenzare la vita politica mediorientale, al punto che sono ancora evidentemente molti i giovani disposti a sacrificarsi letteralmente per la causa coranica ed anti-israeliana.

Altra soppressa è trovare come fanalino di coda il fondatore del sito Wikileaks, il giornalista australiano Julian Assange. Temuti da ogni governo o multinazionale che abbia più di uno scheletro nell'armadio, Assange e i suoi redattori hanno l'incommensurabile merito di spiattellare sul web tutti quei documenti classificati cui i comuni mortali non potrebbero mai avere accesso. Con il coltello perennemente dalla parte del manico, Wikileaks rappresenta ad oggi l'exemplum gratiae di quello che dovrebbe essere il giornalismo ed è normale e naturale che il suo giudizio sia temuto dai colletti bianchi e dai gabinetti di Stato di mezzo mondo.

La speranza è ovviamente quella che l'anno prossimo Assange e i suoi hacker acquistino ancora maggiore influenza, perché, come dice la nota informativa di Forbes "l'informazione vorrà anche essere libera, ma spesso ha bisogno di una mano".

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Funziona così: al condannato vengono somministrati, in quest’ordine, tre sostanze,: una per indurlo all’incoscienza, un’altra per paralizzarlo totalmente e una terza per fermargli il cuore. Per quanto sia grave ed odioso il crimine commesso dal condannato, la lugubre procedura che vede lo stato trasformarsi in boia e i suoi dipendenti in complici, fa accapponare la pelle persino ai fan più scatenati della pena capitale. Contrariamente a quanto si pensa, utilizzando questo metodo non si muore immediatamente, ma per farlo occorrono 6 / 7 minuti e non è affatto sicuro che non si soffra: il fatto di essere completamente sedati aiuta, ma se qualcosa non va per il verso giusto, è bene ricordare che si tratta di un’agonia per asfissia interrotta da un infarto fulminante.

E’ stato così anche per Jeffrey Landigan, divenuto protagonista, suo malgrado, di una vicenda grottesca che lo ha coinvolto nelle ultime ore della sua vita disperata. Il 13 dicembre del 1989 Landigan, dopo essere evaso dalla prigione in Oklahoma dove stava scontando una prima condanna per omicidio di secondo grado (l’iniziale condanna a morte era stata commutata in quaranta anni di reclusione), trascorse il pomeriggio con Chester Dyer, 42 anni. Dopo aver bevuto e aver fatto sesso, qualcosa deve essere andato storto, dato che i due uomini hanno cominciato a lottare.

Due giorni dopo Dyer venne rinvenuto cadavere nel suo letto, attorniato da carte da gioco pornografiche (sulla schiena, l’assassino lasciò un asso di cuori). Secondo l’Arizona Republic, ad incastrare Landigan sarebbero state le sue impronte digitali e un’orma insanguinata sul luogo del delitto. Un report di Amnesty USA, però, racconta la storia in modo diverso: nonostante la ricostruzione giudiziaria sostenga che al momento del delitto nell’appartamento di Dyer vi fossero solo Landrigan e la vittima, le analisi effettuate sui reperti biologici rinvenuti sulla scena del crimine hanno attestato che essi appartenevano a due persone e che nessuno dei due DNA era compatibile con con quello di Landrigan.

Anche se gli elementi messi in evidenza da Amnesty ovviamente non provano in modo definitivo che Landigan non si sia macchiato dell’omicidio di Dyer, certamente essi fanno pensare che la ricostruzione dei fatti presentata al giudice non fosse molto accurata o effettuata in perfetta buona fede. E’ interessante notare come i media, negli USA come in Europa, ignorino simili “dettagli”. Per esempio, quasi solo Clive Stafford Smith, fondatore di Reprieve (una ONG che si batte contro la pena di morte), dalle colonne del Guardian ricorda che il cervello di Landigan era “gravemente danneggiato”: abbandonato dalla madre naturale all’età di sei mesi, dopo una gravidanza funestata dall’assunzione di alcol e stupefacenti, è in seguito stato adottato da un’alcolizzata che, oltre a farsi fuori un litro di vodka al giorno, lo maltrattava e lo picchiava (una volta lo colpì sulla testa con una padella tanto forte da abbozzarla).

Anche se gli elementi messi in evidenza da Amnesty ovviamente non provano in modo definitivo che Landigan non si sia macchiato dell’omicidio di Dyer, certamente essi fanno pensare che la ricostruzione dei fatti presentata al giudice non fosse molto accurata o effettuata in perfetta buona fede. E’ interessante notare come i media, negli USA come in Europa, ignorino simili “dettagli”. Per esempio, quasi solo Clive Stafford Smith, fondatore di Reprieve (una ONG che si batte contro la pena di morte), dalle colonne del Guardian ricorda che il cervello di Landigan era “gravemente danneggiato”: abbandonato dalla madre naturale all’età di sei mesi, dopo una gravidanza funestata dall’assunzione di alcol e stupefacenti, è in seguito stato adottato da un’alcolizzata che, oltre a farsi fuori un litro di vodka al giorno, lo maltrattava e lo picchiava (una volta lo colpì sulla testa con una padella tanto forte da abbozzarla).

Secondo quanto riportato da Amnesty, nel 1998 una (tardiva) perizia condotta sul condannato da un neuropsichiatra concluse che “la combinazione di fattori ereditari, esposizione prenatale a sostanze ed alcol, abbandono precoce e relazioni tormentate con la famiglia adottiva avevano reso l’uomo incapace di funzionare in società”. Il comportamento dell’avvocato d’ufficio (Landigan ovviamente non poteva nominarne uno), un pivello al suo primo caso di pena capitale, è stato censurato per non aver nemmeno tentato di portare all’attenzione del giudice le circostanze attenuanti che avrebbero salvato la vita all’imputato.

La beffa è che lo stesso giudice che lo ha condannato a morte ha recentemente dichiarato che, se ai tempi in cui ha deciso del suo destino avesse saputo dei danni cerebrali di Landigan, avrebbe senz’altro commutato la pena di morte in ergastolo. Si noti il candore di una simile dichiarazione, che tra l’altro certifica il fatto che, a quanto pare, negli USA ad un giudice che decide sulla vita di un uomo non si richiede, come minimo, di acclarare lo stato mentale dell’imputato.

In generale, il caso Landigan è paradigmatico di come funziona la pena capitale negli Stati Uniti: solitamente comminata a persone malate, appartenenti a minoranze etniche (Landigan è nativo americano), viene comminata al termine di processi di sconcertante superficialità, in cui la difesa ha un ruolo poco più che simbolico. Il trionfo della vendetta di Stato stile Far West, beninteso limitata a chi non abbia cervello, soldi e conoscenze sufficienti a mettere KO il boia.

Tuttavia non è per questo che verrà ricordato il caso Landigan, quanto piuttosto per aver sollevato il velo di ipocrisia poco conosciuto che copre chi fa affari con la “morte di stato”. L’unica azienda americana a produrre il Pentothal approvato dalla FDA è la Hospira, che però ha recentemente fatto sapere di non essere in grado di fornire il farmaco almeno fino all’inizio del 2011. A quanto risulta da una comunicazione inviata dall’azienda allo stato dell’Ohio, intercettata dall’Associated Press, Hospira avrebbe dichiarato di “occuparsi di migliorare e/o di salvare vite e pertanto di disapprovare l’uso dei suoi prodotti nelle esecuzioni capitali”, anche se pubblicamente cita la carenza di un componente del prodotto, attualmente non reperibile sul mercato, come causa dell’interruzione della produzione.

Insomma, benché non sia dato sapere se sia un tardivo (seppur ben accetto) scrupolo morale o un oggettivo problema produttivo a causare la mancata produzione di Penthotal, il fatto è che l’Arizona si è trovata senza una delle tre sostanze utilizzate per uccidere i condannati a morte. Lo Stato ha dovuto ammettere pubblicamente che si sarebbe rivolta ad un fornitore straniero di “buona reputazione”: abbastanza per consentire agli avvocati di Landrigan di sollevare formalmente la questione di una possibile esecuzione dolorosa nel caso di somministrazione di una sostanza non approvata dalla FDA, cui segue la sospensione temporanea dell’esecuzione.

Sotto la pressione incrociata dagli avvocati di Landrigan e dei media, l’Arizona è costretta a riconoscere che il Penthotal viene dalla Gran Bretagna: dunque, bando agli scrupoli, il prodotto è “buono”, e l’esecuzione s’ha da fare. Il 26 ottobre Landrigan viene ammazzato nell’Arizona State Prison Complex di Florence, usando, tra gli altri prodotti, un tiobarbiturico non approvato dalla FDA, ma fortunatamente proveniente da un Paese dall’ottima “reputazione”.

Tutto bene, dunque, per i fan della pena capitale (che peraltro si erano fatti avanti nel momento di stallo dell’esecuzione, sostenendo che non c’è mai carenza di proiettili né di mazze da baseball sul mercato) soddisfatti nella loro brama di vendetta grazie all’assassinio di un ritardato mentale condannato a seguito di un processo ridicolo degno della giustizia iraniana. Meno serena, però, l’opinione pubblica in Gran Bretagna, poco a suo agio con l’idea di un’azienda farmaceutica del proprio paese che specula sulla pena di morte.

Tutto bene, dunque, per i fan della pena capitale (che peraltro si erano fatti avanti nel momento di stallo dell’esecuzione, sostenendo che non c’è mai carenza di proiettili né di mazze da baseball sul mercato) soddisfatti nella loro brama di vendetta grazie all’assassinio di un ritardato mentale condannato a seguito di un processo ridicolo degno della giustizia iraniana. Meno serena, però, l’opinione pubblica in Gran Bretagna, poco a suo agio con l’idea di un’azienda farmaceutica del proprio paese che specula sulla pena di morte.

Risolto velocemente il “giallo” sul nome della società, visto che l’unica a detenere la licenza per produrre il Penthotal in Gran Bretagna è la Archimedes Pharma UK, la quale, però, oppone alla sua improvvisa nudità un’improbabile foglia di fico, sostenendo che, “coerentemente con le leggi correnti, non detiene informazioni sugli acquirenti finali dei suoi prodotti.” Un problema non solo d’immagine, dato che il regolamento dell’Unione Europea 1236/2005, immediatamente operativo in tutti i Paesi Membri senza necessità di normative statali di recepimento, prevede letteralmente che “gli operatori economici della Comunità non derivino alcun beneficio da un commercio che promuove o altrimenti faciliti l’implementazione di politiche di pena di morte, tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante”.

E’ possibile che, grazie ad un meccanismo di triangolazione, la Archimedes Pharma riesca a sfuggire alla legge europea, dimostrando così di aderire, come scrive Stafford Smith, al “giuramento di Ipocrita più che al giuramento di Ippocrate”. Tuttavia, a nessuno dovrebbe sfuggire il ruolo che avrebbero società come Hospira o Archimedes Pharma nella cancellazione della pena di morte negli USA. Se interrompessero la produzione di Penthotal costringerebbero moltissimi Stati degli USA ad uno stop delle esecuzioni, stimolando una riflessione generale del Paese su questa barbarie e dando forza a chi si batte perché essa sia considerata non costituzionale. Ma, come avrebbe detto Vespasiano, il denaro non ha odore.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’ondata di protesta contro l’illusione del cambiamento promessa due anni fa da Barack Obama ha puntualmente travolto martedì la Casa Bianca e la ormai defunta maggioranza democratica al Congresso. La più costosa elezione di medio termine della storia americana si è infatti risolta in una indiscutibile bocciatura del partito di governo che, nonostante il risicato margine mantenuto al Senato, ha visto passare ai repubblicani la Camera dei Rappresentanti, gran parte dei governatori e delle assemblee statali in ogni angolo del paese.

I disperati appelli del presidente, del suo vice Joe Biden, dei coniugi Clinton e della first lady Michelle Obama alla vigilia del voto sono falliti miseramente di fronte ad un elettorato senza più alcuna fiducia nei confronti di un Partito Democratico, e di tutta la classe politica in generale, incapace di dare risposte ai bisogni dei lavoratori e della classe media. Ad uno ad uno sono così caduti quasi tutti i candidati democratici impegnati nelle competizioni elettorali più incerte, compreso il successore designato al seggio del Senato che fu di Obama in Illinois, Alexi Giannoulias, sconfitto dall’oscuro deputato repubblicano Mark Kirk.

Complessivamente, il Partito Repubblicano, che veniva dato sull’orlo dell’estinzione appena due anni fa, ha guadagnato una sessantina di seggi alla Camera bassa del Congresso, spazzando via il margine di 39 deputati che i democratici potevano vantare. Il dissolvimento della base elettorale che aveva permesso il trionfo di Obama e del suo partito nel 2008 è stato decisivo. Gli elettori più giovani, le donne, i laureati e i cosiddetti indipendenti hanno in gran parte deciso di disertare le urne, mentre quelli che hanno scelto di partecipare al voto hanno favorito in larga misura i repubblicani. Il voltafaccia della working-class e degli anziani, giustamente allarmati per gli effetti deleteri della pseudo-riforma del sistema sanitario sui propri piani di copertura, ha fatto il resto.

La presunta resurrezione del Partito Repubblicano non rappresenta peraltro il risultato di una politica efficace proposta dalla sua leadership, né rispecchia una popolarità diffusa nel paese. La rivincita repubblicana è stata bensì possibile solo grazie alla delusione suscitata da una maggioranza democratica che ha tradito in tutti i campi le aspettative che erano emerse dopo gli otto anni dell’amministrazione Bush. Per questa ragione, la sconfitta democratica non appare tanto la conseguenza di un supposto spostamento a destra dell’elettorato americano - come viene in genere propagandato dalla stampa mainstream d’oltreoceano - ma piuttosto il prodotto di una politica troppo moderata che ha saputo rendere conto pressoché esclusivamente ai grandi interessi economici e finanziari.

Un ruolo considerevole nell’esito delle elezioni di “midterm” l’ha giocato il movimento del Tea Party, anche se non sempre con esiti favorevoli al Partito Repubblicano. Prodotti in gran parte dei media, il Tea Party e i vari raggruppamenti libertari e di estrema destra al quale fanno capo, nonostante il sostegno dei poteri forti, hanno saputo convogliare il malcontento ampiamente diffuso tra la gente comune indirizzandolo verso lo strapotere del governo federale, gli immigrati, le tasse e una fantomatica deriva socialista dell’amministrazione Obama.

Se alcuni candidati del Tea Party hanno incassato vittorie pesanti in svariati distretti elettorali per la Camera e al Senato - tra cui Marco Rubio in Florida e Rand Paul in Kentucky - altri sono apparsi al limite della presentabilità per le loro posizioni troppo estreme, danneggiando di fatto il Partito Repubblicano e compromettendo le chance di riconquistare la maggioranza anche al Senato. È il caso, ad esempio, del Nevada e del Delaware, dove il leader dei democratici al Senato, Harry Reid, e Chris Coons hanno avuto la meglio sulle ultraconservatrici Sharron Angle e Christine O’Donnell.

Se alcuni candidati del Tea Party hanno incassato vittorie pesanti in svariati distretti elettorali per la Camera e al Senato - tra cui Marco Rubio in Florida e Rand Paul in Kentucky - altri sono apparsi al limite della presentabilità per le loro posizioni troppo estreme, danneggiando di fatto il Partito Repubblicano e compromettendo le chance di riconquistare la maggioranza anche al Senato. È il caso, ad esempio, del Nevada e del Delaware, dove il leader dei democratici al Senato, Harry Reid, e Chris Coons hanno avuto la meglio sulle ultraconservatrici Sharron Angle e Christine O’Donnell.

La presenza al Congresso di una folta pattuglia di deputati e senatori che fanno capo al Tea Party da un lato potrebbe creare divisioni all’interno di un Partito Repubblicano che vede il suo baricentro spostarsi ulteriormente a destra, mentre dall’altro determinerà un abbandono definitivo delle velleità riformistiche dello stesso Obama. Dalla Casa Bianca, forse senza dispiacersi eccessivamente, si dovrà infatti scendere a compromessi con la maggioranza repubblicana alla Camera quando già dalle prossime settimane saranno all’ordine del giorno questioni delicate come il prolungamento dei tagli alle tasse per i redditi più alti voluti da George W. Bush e il contenimento del deficit federale.

La rabbia degli elettori nei confronti dei candidati della maggioranza si è manifestata significativamente soprattutto in quelle regioni del Midwest che rappresentavano il centro nevralgico dell’industria manifatturiera americana e negli stati meridionali che nel 2006 e nel 2008 avevano segnato una tappa importante della riscossa democratica. I repubblicani si sono aggiudicati cinque seggi per la Camera dei Rappresentanti in Pennsylvania, altrettanti in Ohio, tre nell’Illinois di Barack Obama, uno in Michigan, due in Indiana e Wisconsin. Nel sud, tredici seggi già detenuti dai democratici hanno cambiato colore, tra cui tre rispettivamente in Florida, Virginia e Tennessee.

Il tracollo democratico non ha risparmiato veterani del partito che solo fino a pochi mesi fa sembravano al riparo da sorprese. Alla Camera, il presidente della commissione per le forze armate, Ike Skelton, deputato per il Missouri dal 1977, e John Spratt, rappresentante della South Carolina da 27 anni, hanno entrambi perso il loro seggio. Identica sorte è toccata poi al senatore del Wisconsin con fama di indipendente, Russ Feingold, in carica dal 1993. Nel momento in cui scriviamo, i democratici sono certi di 51 seggi su 100 al Senato; il Partito Repubblicano è a quota 46, mentre tre competizioni risultano ancora in bilico, in Alaska, Colorado e Washington.

Nella corsa per le cariche di governatori, il Partito Repubblicano ha inoltre messo le mani su ben 39 stati, contro i 24 che controllava prima del voto di martedì. Alla vigilia delle importanti decisioni che verranno prese sulla ridefinizione dei confini dei distretti elettorali nei vari stati, il controllo dei governatori promette di rivelarsi fondamentale per gli equilibri di potere tra i due partiti nelle elezioni future. In quest’ottica, significativo è stato il successo repubblicano in Ohio, Stato spesso decisivo nelle elezioni presidenziali, dove il democratico in carica Ted Strickland ha ceduto il passo all’ex deputato e già dirigente di Lehman Brothers, John Kasich.

La striscia vincente dei repubblicani ha compreso anche i governatori in altri stati precedentemente guidati da democratici, come Iowa, Kansas, Michigan, Nuovo Messico, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee e Wyoming. All’ecatombe democratica sono sfuggiti invece, tra gli altri, Colorado, Massachusetts, probabilmente Illinois e Minnesota, dove il margine è ancora troppo esile per dichiarare ufficialmente il vincitore, e soprattutto California e New York. In questi ultimi due stati Jerry Brown, già governatore tra il 1975 e il 1983, e Andrew Cuomo, figlio dell’ex governatore democratico Mario Cuomo, hanno avuto vita relativamente facile rispettivamente sull’ex CEO di eBay, Meg Whitman, e sul discutibile candidato del Tea Party, Carl Paladino.

Ben lontane dal delirio delle dichiarazioni della vigilia da parte dello speaker in pectore della Camera, il deputato dell’Ohio John Boehner, il quale aveva prefigurato un voto in difesa della libertà, della Costituzione e di un governo che sappia operare entro limiti ben precisi, le elezioni di medio termine hanno rivelato ancora una volta la profonda crisi in cui versa il sistema politico americano.

Ben lontane dal delirio delle dichiarazioni della vigilia da parte dello speaker in pectore della Camera, il deputato dell’Ohio John Boehner, il quale aveva prefigurato un voto in difesa della libertà, della Costituzione e di un governo che sappia operare entro limiti ben precisi, le elezioni di medio termine hanno rivelato ancora una volta la profonda crisi in cui versa il sistema politico americano.

Con i due partiti che si dividono invariabilmente il potere unicamente al servizio delle grandi corporation e dei colossi di Wall Street e con regole elettorali che consentono agli stessi potentati economici di sborsare liberamente centinaia di milioni di dollari per influenzare l’esito del voto, nessuna soluzione concreta si prospetta per i ceti più bassi duramente colpiti dalle conseguenze della crisi economica.

In questo scenario, l’autocritica di Obama per la batosta elettorale, la promessa di un imminente cambio di rotta e la proposta di collaborazione con la nuova maggioranza repubblicana, suonano totalmente vuote. L’incapacità dei democratici di costruire un’alternativa progressista e di porre un qualche rimedio alle distorsioni di un sistema capitalistico senza freni è la prova più evidente dell’abisso esistente tra la popolazione americana e la propria classe politica. All’interno dell’attuale apparato di potere politico, economico e giudiziario, per la gran parte degli americani non esiste dunque alcuna prospettiva di cambiamento, di vera democrazia e di giustizia sociale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Alla fine qualcosa si è mosso. Dopo le rivelazioni del sito Wikileaks sulle torture e i massacri in Iraq di cui nessuno per anni ha saputo nulla, l'Alto Commissario Onu per i Diritti Umani Navi Pillay ha deciso che era arrivato il momento di prendere la parola. Chi si aspettava un provvedimento diretto è rimasto deluso: i funzionari dell'Onu non possono pretendere di ispezionare le carceri irachene, perché il Paese non ha sottoscritto la "Convenzione contro la tortura" (con una certa coerenza, verrebbe da dire).

Ma almeno la Pillay ha trovato il coraggio di pubblicare un comunicato in cui sollecita i governi degli Stati Uniti e dell'Iraq a indagare per "consegnare alla giustizia i responsabili delle uccisioni illegali, delle esecuzioni sommarie, delle torture e di tutte le altre gravi violazioni dei diritti umani". In particolare, Pilley punta il dito contro l'esercito americano, reo di aver consegnato centinaia di detenuti agli iracheni "pur sapendo del loro diffuso ricorso ai maltrattamenti e alla tortura". Sulla stessa linea Manfred Novak, Responsabile Speciale Onu per la Tortura, cui gli americani hanno più volte negato l'accesso ai centri di detenzione in Iraq.

E negli Stati Uniti, come hanno reagito al dossier dell'infamia? Sorvolando sui soliti ritornelli buoni un po' per ogni evenienza ("già si sapeva", "non mettete in pericolo i giovani americani"), vale la pena soffermarsi sulle nuove virili esternazioni di alcuni repubblicani. Per Christian Whiton, ex funzionario del Dipartimento di Stato, bisognerebbe trattare Julian Assange, padre di Wikileaks, "come un combattente nemico".

Vale a dire, dovrebbe essere spedito a Guantanamo insieme ai talebani, senza la seccatura di un processo. Il governo poi, secondo un illuminato editorialista del quotidiano conservatore Washington Times, dovrebbe anche "contrastare la presenza di Wikileaks sul web". Non c'è male, per la democrazia più progredita del pianeta.

Tuttavia, i destrorsi americani non sono tutti così impetuosi. Con meno fascismo, ma più malafede, il New York Post di Rupert Murdoch sostiene che grazie ai documenti di Wikileaks è stato dimostrato che "in Iraq le armi di distruzioni di massa c'erano, dopo tutto". In risposta, il quotidiano inglese The Indipendent fa notare che, volendo essere pignoli, le armi ritrovate rientravano in programmi d'armamento abbandonati diversi anni prima che iniziasse l'invasione americana dell'Iraq.

Tuttavia, i destrorsi americani non sono tutti così impetuosi. Con meno fascismo, ma più malafede, il New York Post di Rupert Murdoch sostiene che grazie ai documenti di Wikileaks è stato dimostrato che "in Iraq le armi di distruzioni di massa c'erano, dopo tutto". In risposta, il quotidiano inglese The Indipendent fa notare che, volendo essere pignoli, le armi ritrovate rientravano in programmi d'armamento abbandonati diversi anni prima che iniziasse l'invasione americana dell'Iraq.

Ma se Atene piange, Sparta non ride. Anche la Gran Bretagna, infatti, in questi giorni ha dovuto imparare di quali atrocità siano capaci i soldati in guerra. Perfino quelli della Regina. Sulla scia di Wikileaks, il Guardian è riuscito a scucire al ministero della Difesa alcuni documenti agghiaccianti (un giornale che fa pressioni al governo, ci sarebbe di che riflettere).

È emerso così che di tutte le vittime civili causate dai soldati inglesi in Iraq, due terzi sono state uccise da tre sole unità militari. Coldstream Guards, Royal Marine e Rifles sono responsabili di almeno 21 incidenti in cui hanno perso la vita, fra gli altri, diversi bambini e un uomo malato di mente. Paul Flynn, deputato laburista e membro del Comitato sulla Salute del Consiglio d'Europa, ha richiesto un'inchiesta che sveli "quali atrocità siano state commesse in nome del popolo britannico".

Non basta, gli inglesi sono stati messi di fronte ad una realtà ancora più odiosa. Il Governo ha infatti riunito una commissione speciale per indagare su 90 nuove accuse di violenza nei confronti di 128 civili iracheni fra il marzo 2003 e il luglio 2009. Dal ministero fanno sapere che le indagini non dureranno meno di due anni. Si tratta di gravissime violazioni dei diritti umani: uomini incappucciati o bendati costretti a stare per ore in posizioni innaturali, confinati in celle minuscole e gelide, privati del sonno, del cibo, dell'acqua.

Non basta, gli inglesi sono stati messi di fronte ad una realtà ancora più odiosa. Il Governo ha infatti riunito una commissione speciale per indagare su 90 nuove accuse di violenza nei confronti di 128 civili iracheni fra il marzo 2003 e il luglio 2009. Dal ministero fanno sapere che le indagini non dureranno meno di due anni. Si tratta di gravissime violazioni dei diritti umani: uomini incappucciati o bendati costretti a stare per ore in posizioni innaturali, confinati in celle minuscole e gelide, privati del sonno, del cibo, dell'acqua.

Alcuni dettagli fanno ancora più schifo. Pare che i compassati inglesi abbiano sperimentato il sesso come arma particolarmente efficace per intimidire e umiliare i detenuti. Soldati che si masturbano e si accoppiano davanti agli occhi dei prigionieri. Film porno proiettati a tutto volume. Riviste porno lasciate in bella vista. E, naturalmente, la nudità come supremo strumento di coercizione mentale: gli iracheni erano lasciati senza vestiti finché non si decidevano a cooperare. Prima che una violenza fisica, uno stupro cerebrale.

Di fronte a rivelazioni di questo tipo, anche il movimento sciita di Hezbollah ha esortato le Nazioni Unite a punire i responsabili delle violenze. "Ci chiediamo se questo sia abbastanza per l'Onu - si legge in un comunicato del gruppo - per svegliarsi e avviare finalmente un'indagine reale sugli orribili crimini commessi contro la popolazione irachena". La risposta è no. Se un'indagine ci sarà, non sarà dell'Onu.