- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Se la storia d’amore fra John Gray ed Elizabeth McGraw durò in tutto nove settimane e mezzo, quella del ministro Corrado Passera (Infrastrutture e Sviluppo) con Eni ed Edison, frutterà ancora meno, sette settimane circa. Sorvolando sul parallelo, sembrerebbe che la febbre dell’oro nero abbia ottenebrato qualsiasi capacità di ponderazione, preso com’è, il governo Monti, dalle smanie erotizzanti per le trivellazioni nel Mediterraneo. Tante trivellazioni, le quali, al di là d’ogni frangente, produrranno appunto sette settimane di copertura energetica per l’intero territorio nazionale.

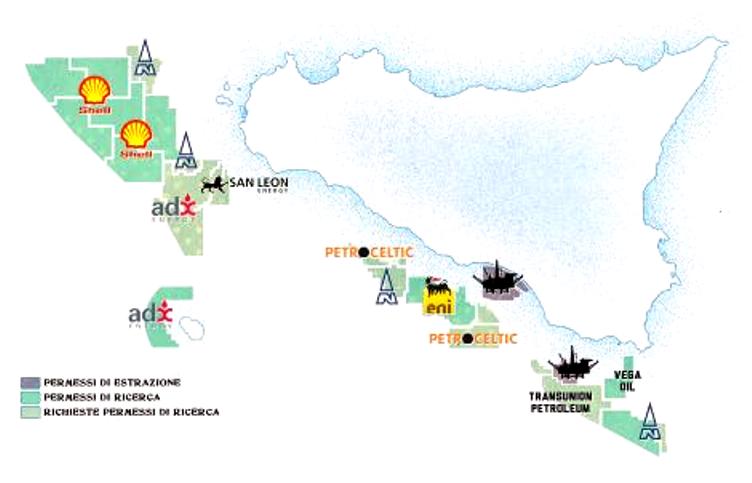

Anacronismo nano? Brigantaggio marittimo tout court, oppure la solita, annosa miopia di sistema, che ha trasformato la fisionomia del belpaese in una carretta arrabattante? Economicamente privo di senso, con un dispendio di risorse ambientali senza precedenti, il progetto trivellazioni selvagge si appresta a essere l’ennesima trappola a danno di un già fragile ecosistema marino, nonché del turismo, della pesca, dei cittadini. L’irragionevole corsa al petrolio (e in quantità davvero modeste), riguarderebbe l’Adriatico centromeridionale, il Canale di Sicilia, il Mar Ionio e il Golfo d’Oristano; accaparratrici dei 30mila chilometri quadrati di fondali, sono compagnie nazionali (Eni/Edison), le uniche ad aver intrapreso il business petrolifero made in Italy, trivellando in prossimità delle coste siciliane.

Greenpeace, Lega Ambiente, comitati e istituzioni locali, reagiscono sul nascere alla de-regolamentazione sancita dal nuovo decreto Sviluppo, che, attenzione, potrebbe essere presto ratificato in via definitiva al Parlamento. Sono nove le trivelle in funzione nei mari italiani, a queste si aggiungerebbero ben altre settanta, per produrre sette settimane energetiche, in toto; i nostri complimenti al ministro Corrado Passera, già bollato da Lega Ambiente alla stregua di un: “…pirata del mare, per aver riaperto tutti i procedimenti, atti alla prospezione, la ricerca e l’estrazione petrolifera…”.

Perché, in buona sostanza, la sintesi di un documento presentato da Giorgio Zampetti, Stefano Ciafani e Angelo Di Matteo (membri di Lega Ambiente e Goletta Verde), titolato appunto, “Trivella Selvaggia”, evidenzia misteri e discrepanze in merito alla scellerata decisione di riscattare un percorso archiviato due anni fa, da un provvedimento legislativo (128/2010), emanato dopo l’incidente alla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico.

Perché, in buona sostanza, la sintesi di un documento presentato da Giorgio Zampetti, Stefano Ciafani e Angelo Di Matteo (membri di Lega Ambiente e Goletta Verde), titolato appunto, “Trivella Selvaggia”, evidenzia misteri e discrepanze in merito alla scellerata decisione di riscattare un percorso archiviato due anni fa, da un provvedimento legislativo (128/2010), emanato dopo l’incidente alla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico.

E mentre le compagnie fremono per avere la loro fetta di trivellazioni, il report di Lega Ambiente e Goletta Verde rende palese l’inutilità dal punto di vista economico, giacché, nel primo semestre del 2012, l’uso energetico si è notevolmente ridotto per la crisi e grazie anche alle campagne informative volte all’oculatezza, orientate ad aziende e famiglie. Allo stato dei consumi attuali e secondo i dati aggiornati dallo stesso potere esecutivo, le riserve certe di petrolio serbate in profondità dei nostri mari, non sarebbero sufficienti a soddisfare il fabbisogno nazionale neanche per un anno. A che pro, allora, la corsa all’oro nero per un contentino di sette settimane?

Intanto che la Sicilia corre ai ripari con la tempestiva richiesta al ministero dell’Ambiente, d’istituire una Zona di Protezione Ecologica nel Canale, resta una valutazione: a fronte di un esiguo ritorno nelle casse del territorio, nel 2011 Eni ed Edison hanno versato meno di un milione e mezzo d’euro di royalties estraendo gas/petrolio in terra e mare, ma il canone per le concessioni al largo delle coste, è devoluto interamente alle casse statali. Nella sola Sicilia sono ventinove le richieste (cui undici già autorizzate con perforazioni a scopo “esplorativo”), nel tratto di mare occupato dalla piattaforma Vega-A (Eni); zona, tra l’altro, determinante per la riproduzione di specie autoctone e commerciabili (nasello e gambero rosa).

L’appello a fermare le trivelle ha già raccolto l’adesione di trentanove comuni (l’ultimo in ordine di tempo, quello agrigentino), associazioni di pescatori e comitati locali. Vedremo fino a che punto si spingerà il disegno ottuso dell’amministrazione Monti, perseverando con pratiche fameliche che hanno fatto il loro tempo, laddove (come in molte altre nazioni, Europa compresa), si tenta di scavalcare il gap dei combustibili fossili, attraverso l’utilizzo di fonti energetiche pulite e più eco-compatibili.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Massimiliano Ferraro

di Massimiliano Ferraro

La famigerata superpetroliera Exxon Valdez, responsabile di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, potrà essere presto demolita ad Alang, in India. Lo ha stabilito ieri la Corte Suprema indiana al termine di un contenzioso che nei mesi scorsi ha contrapposto gli ambientalisti alla Best Oasis Ltd, la società che aveva acquistato la nave al solo scopo di poterla smantellare.

«È sconcertante che ad un'imbarcazione con a bordo materiali tossici sia concesso ancora una volta di entrare nelle acque territoriali indiane», ha dichiarato dopo la lettura della sentenza l'attivista Gopal Krishna. Nello scafo e nella stiva della Exxon Valdez sarebbero infatti ancora presenti una grande quantità di residui nocivi come olio, mercurio, amianto, arsenico e altri metalli pesanti.

Gli ecologisti indiani non ritengono dunque soddisfacente la decisione del tribunale di imporre alla società armatrice di accollarsi interamente il costo dello smaltimento delle sostanze tossiche presenti a bordo. «Il solo permesso di attracco», insiste Krishna, «stravolge quanto stabilito dalla Corte pochi mesi fa, impedendo l'arrivo della ex petroliera perché non adeguatamente decontaminata».

Storia di un “mostro” dei mari. Trecento metri di lunghezza, trentamila tonnellate di stazza e la capacità di trasportare duecentomila tonnellate di petrolio, la Exxon Valdez è una nave che nessuno vuol più vedere navigare. Il suo nome è divenuto tristemente noto il 24 marzo 1989 quando, in seguito alla collisione con una scogliera dello stretto di Prince William, in Alaska, la nave riversò in mare oltre 40 milioni di litri di petrolio. La fuoriuscita contaminò 1900 chilometri di costa, mise in ginocchio l’economia locale basata sulla pesca e provocò danni incalcolabili all’ecosistema marino (250.000 uccelli marini, 2.800 lontre, 300 foche, 250 aquile e 22 orche perirono nei giorni successivi al disastro).

Nel 1991 la Exxon Mobil, proprietaria della petroliera, venne condannata dal governo degli Stati Uniti al risarcimento record di un miliardo di dollari. Le operazioni di ripulitura toccarono invece l’astronomica cifra di 2 miliardi di dollari, che non servirono comunque ad impedire dei danni irreparabili all’ambiente. Ancora oggi dei residui di petrolio persistono in alcuni luoghi dell’Alaska. Secondo delle stime la percentuale di inquinanti sta diminuendo solo del 4% all’anno e ci vorranno quindi decenni, forse secoli, perché scompaiano del tutto. Dopo l’incidente del 1989 la Exxon Mobil ha speso 30 milioni di dollari per riparare lo scafo della sua nave, alla quale nei successivi ventitré anni è stato cambiato più volte proprietà e nome (Exxon Valdez, Exxon Mediterraneo, Mar Mediterraneo, Mediterraneo, Dong Fang Ocean), prestando servizio in almeno tre diverse aree geografiche tra cui quella mediterranea. Dal 2002, dopo che anche le leggi europee hanno reso più difficile la navigazione delle petroliere a scafo singolo, la Valdez ha operato principalmente sulle meno controllare rotte asiatiche.

Dopo l’incidente del 1989 la Exxon Mobil ha speso 30 milioni di dollari per riparare lo scafo della sua nave, alla quale nei successivi ventitré anni è stato cambiato più volte proprietà e nome (Exxon Valdez, Exxon Mediterraneo, Mar Mediterraneo, Mediterraneo, Dong Fang Ocean), prestando servizio in almeno tre diverse aree geografiche tra cui quella mediterranea. Dal 2002, dopo che anche le leggi europee hanno reso più difficile la navigazione delle petroliere a scafo singolo, la Valdez ha operato principalmente sulle meno controllare rotte asiatiche.

Nel 2008 la nave è stata venduta alla compagnia Bloom Shipping Ltd con sede a Hong Kong, assumendo il nome di Oriental Nicety e smettendo definitivamente di trasportare petrolio. Nei mesi scorsi l’ennesima compravendita ha attirato nuovamente l’attenzione sulla sfortunata imbarcazione. La Best Oasis Ltd, controllata dalla società indiana Priya Industries Blue, ha confermato di aver acquistato l’ex petroliera per una cifra stimabile attorno ai sedici milioni di dollari.

Anche se gli ambientalisti continuano a considerarla una nave “tossica”, nei cantieri navali di Alang dove le leggi a tutela del personale e dell'ambiente sono pressoché inesistenti, la notizia del prossimo arrivo della Exxon Valdez non preoccupa nessuno. «Non è più una petroliera, non credo ci sia pericolo per i lavoratori che la smonteranno», aveva detto a marzo il direttore di uno dei cantieri.

In realtà rottamare una qualsiasi imbarcazione obsoleta fa sempre venire in contatto gli operai che vi lavorano con grandi quantità di sostanze altamente nocive. L’amianto è il materiale più comune e più pericoloso.

La Exxon Valdez è quindi soltanto un esempio di ciò che accade continuamente nei cantinieri del sud-est asiatico, dove viene demolito di tutto: dalle vecchie navi da crociera, con all’interno tonnellate di amianto, alle portaerei; dalle navi cisterna con residui di greggio nei serbatoi ai mercantili carichi di rifiuti tossici. Un inferno nel quale ogni giorno lavorano a mani nude migliaia di esseri umani.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Massimiliano Ferraro

di Massimiliano Ferraro

L’affondamento nel Mediterraneo di vecchie navi mercantili cariche di rifiuti tossici e radioattivi è un capitolo della storia italiana ancora in buona parte oscuro. Un fenomeno dibattuto su cui tutte le ipotesi restano ancora plausibili secondo la logica. Le hanno chiamate navi dei veleni, ma per i governi che via via si sono succeduti fino ad oggi non sono mai esistite. Eppure secondo Francesco Fonti, controverso pentito di ‘ndrangheta, fin dagli anni settanta dei rappresentanti dello Stato avrebbero trattato con la malavita le condizioni per fare sparire illegalmente scorie e veleni scomodi. Confessioni le sue che nel 2005 hanno aperto scenari impensabili e dolorosi ai quali si è infine deciso di non tenere conto.

Siamo in Italia, il paese dei segreti inconfessabili, dove si è abituati a camminare in equilibrio sul filo sottile che separa la dietrologia dalla vergogna. Tuttavia, vent’anni dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, di cui ancora si scoprono agghiaccianti verità nascoste, le parole di Fonti meriterebbero una rinnovata attenzione da parte della magistratura e dei media. Se fosse tutto vero, quante e quali navi tossiche sono state affondate nei nostri mari? Per ordine di chi?

Forse è ancora possibile provare a risalire a qualcuno che conosce la risposta a queste e ad altre domande: un uomo alto circa un metro ottanta, sui sessant’anni, che quando ne aveva trenta di meno aveva un fisico atletico e una chioma di capelli castani ben pettinati all’indietro. Non sappiamo il suo vero nome, ma conosciamo lo pseudonimo con il quale era noto alla segreteria del Servizio Segreto Militare: Pino. È lui la persona da cercare, quello che sa, il rappresentante dello Stato nell’affare miliardario dello smaltimento illecito dei veleni.

Oggi l’agente Pino potrebbe essere un normale pensionato, pagato a peso d’oro con quella che nei servizi segreti chiamano “indennità di silenzio”. Oppure, chissà, questo mister X che nemmeno gli attuali vertici dell’intelligence sono riusciti ad identificare, si aggira ancora nei corridoi di quei palazzi del potere che sono stati gli unici testimoni dei più torbidi intrighi della Repubblica. Protetto, intoccabile, inidentificabile. Perché «il traffico di rifiuti se non ha delle connivenze istituzionali non può andare avanti. È un traffico fatto da multinazionali, da governi e non da trafficanti». Parola di Francesco Fonti.

«Devo parlare con Pino». Aprile 1978, l’Italia è sconvolta dal sequestro di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Nei lunghi giorni che precedettero l’assassinio dello statista, Francesco Fonti sostiene di essere stato convocato in Calabria dai vertici della sua cosca, i Romeo di San Luca. L’ordine è preciso: deve andare a Roma perché la Democrazia Cristiana calabrese vuole che si faccia qualcosa per liberare Moro. Sprazzi foschi di storia italiana che si intrecciano in quell’occasione con la vicenda delle navi dei veleni. All’hotel Palace di via Nazionale, Fonti dice di aver incontrato alcuni agenti dei servizi segreti. C’era un tizio tra loro, un certo Pino, che sarebbe diventato da quel momento in poi il referente della mafia calabrese nell’indefinibile intreccio con il mondo degli affari e della politica nel business delle navi a perdere. Le aziende, soprattutto industrie chimiche e farmaceutiche, italiane ed europee, avevano migliaia di tonnellate di rifiuti di cui disfarsi al miglior prezzo possibile e la criminalità organizzata offriva un servizio veloce e conveniente. La descrizione fatta dal pentito di quel sistema torbido di interessi e malaffare impressiona per la sua semplicità. Tutti, a detta di Fonti, chiedevano aiuto alle cosche: «Ogni multinazionale aveva il suo referente politico che attivava ogni volta che ne aveva necessità. Questi poi, coinvolgeva della questione i servizi segreti i quali ci affidavano il lavoro sporco».

Le aziende, soprattutto industrie chimiche e farmaceutiche, italiane ed europee, avevano migliaia di tonnellate di rifiuti di cui disfarsi al miglior prezzo possibile e la criminalità organizzata offriva un servizio veloce e conveniente. La descrizione fatta dal pentito di quel sistema torbido di interessi e malaffare impressiona per la sua semplicità. Tutti, a detta di Fonti, chiedevano aiuto alle cosche: «Ogni multinazionale aveva il suo referente politico che attivava ogni volta che ne aveva necessità. Questi poi, coinvolgeva della questione i servizi segreti i quali ci affidavano il lavoro sporco».

Il «lavoro sporco» cominciava con una telefonata dell’agente Pino a Reggio Calabria, ad un rappresentante della cosca De Stefano, il quale a sua volta informava il capo cosca dei Romeo di mandare Francesco Fonti a Roma: «Da lì telefonavo alla segreteria del SISMI dicendo: “Sono Ciccio devo parlare con Pino”. Poi venivo chiamato al numero dell’albergo, e avveniva l’incontro». Questi gli scarni antefatti che avrebbero preceduto l’affondamento di almeno tre mercantili carichi di rifiuti tossici e radioattivi nei mari calabresi da parte dello stesso Fonti.

Navi come la Cunsky, la Yvonne A e la Voriais Sporadais sarebbero fatte saltare in aria con la dinamite seguendo lo stesso destino di un’altra trentina di imbarcazioni. Un lavoro tutto sommato semplice per la ‘ndrangheta, che fruttava dai 3 ai 30 miliardi di lire per ogni nave.

La Cunsky e le altre navi fantasma. «In qualche misura, per un certo periodo, i servizi segreti hanno gestito lo smaltimento dei rifiuti pericolosi». Ad averlo affermato è una voce al di sopra di ogni sospetto, quella dell’onorevole Gaetano Pecorella, presidente della Commissione parlamentare sul Ciclo dei rifiuti. A questo proposito c’è un documento datato 11 dicembre 1995, ancora al vaglio del Copasir, che rivelerebbe proprio il ruolo del governo italiano nei traffici illeciti svolti nel Mediterraneo e non solo. Un fatto che Pecorella ha ammesso avere «una sua logica, nel senso che i rifiuti pericolosi venivano prodotti dalle aziende di Stato e a un certo punto bisognava eliminarli». Ed eliminarli significava farli sparire con ogni mezzo, anche illegale, visto che allora «non c’era un sistema diverso. Ad esempio i fanghi radioattivi dove sono finiti?».

Centocinquanta bidoni di fanghi sarebbero stati presenti nella stiva della Yvonne A, mercantile battente bandiera albanese che Francesco Fonti ha ammesso di aver affondato a largo di Maratea il 1 gennaio 1992. Altre scorie tossiche sarebbero state a bordo della Voriais Sporadis, colata a picco davanti alle coste di Genzano. Infine la Cunsky, forse fatta saltare in aria con la dinamite davanti al porto di Cetraro. Tutte confessioni da prendere comunque con la dovuta cautela. Leggendo i documenti ufficiali infatti, il cargo Voriais Sporadis risultava affondato nel mar della Cina già nel 1990.

Lo stesso discorso vale anche per la Yvonne A, demolita ad Aliga nel 2004, e per la Cunsky, che i registri navali indicano rottamata in India prima del presunto affondamento descritto dal pentito. Come si potrebbe spiegare tutto ciò? «In base alla mia esperienza», aveva detto nel 2009 un analista dei Lloyd’s al Manifesto, «ci sono navi che sui registri risultano essere state smantellate in posti come Alang, in India, ma ad Alang non ci sono mai arrivate. A volte probabilmente sono state affondate da qualche parte. In altri casi hanno continuato a girare come navi fantasma per qualche tempo». Insomma, una colossale opera di depistaggio. Di certo nella palpitante ricerca delle navi a perdere pesa come un macigno il mancato ritrovamento della Cunsky, dopo che nel 2009 l’annuncio della presenza di un relitto con la stiva piena di fusti sospetti a largo di Cetraro aveva indotto in molti la speranza di possedere finalmente la prova inconfutabile degli affondamenti illegali nel Mare Nostrum. Dopo i rilevamenti sottomarini compiuti dalla nave oceanografica Mare Oceano, emerse invece che l’imbarcazione adagiata sui fondali del Tirreno calabrese era il piroscafo Catania, affondato nel 1917. Questa almeno è la versione ufficiale dei fatti che non ha però mai del tutto convinto la stampa e gli ambientalisti. Troppa la fretta mostrata dal ministero dell’Ambiente di archiviare il caso e troppa, a detta del sub Francesco Sesso, anche la differenza tra il primo video del relitto realizzato dalla Regione Calabria, che mostrava una nave con la stiva piena di fusti, e quello mostrato successivamente dal governo.

Di certo nella palpitante ricerca delle navi a perdere pesa come un macigno il mancato ritrovamento della Cunsky, dopo che nel 2009 l’annuncio della presenza di un relitto con la stiva piena di fusti sospetti a largo di Cetraro aveva indotto in molti la speranza di possedere finalmente la prova inconfutabile degli affondamenti illegali nel Mare Nostrum. Dopo i rilevamenti sottomarini compiuti dalla nave oceanografica Mare Oceano, emerse invece che l’imbarcazione adagiata sui fondali del Tirreno calabrese era il piroscafo Catania, affondato nel 1917. Questa almeno è la versione ufficiale dei fatti che non ha però mai del tutto convinto la stampa e gli ambientalisti. Troppa la fretta mostrata dal ministero dell’Ambiente di archiviare il caso e troppa, a detta del sub Francesco Sesso, anche la differenza tra il primo video del relitto realizzato dalla Regione Calabria, che mostrava una nave con la stiva piena di fusti, e quello mostrato successivamente dal governo.

Cosa sono dunque le navi dei veleni? Crude realtà negate al pubblico da non meglio precisate eminenze grigie o fantasie di un ex ‘ndranghetista alla ricerca di notorietà? Gli sforzi dei pochi coraggiosi investigatori che hanno cercato nel corso degli anni di venire a capo di questo mistero non sono stati sufficienti. Spesso hanno dovuto arrendersi ad un clima particolarmente ostile nel quale «forze occulte di non facile identificazione» (così si legge in un appunto del 1996 scritto dal capo del nucleo operativo provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Antonino Greco) si sono messe in moto per «controllare gli investigatori nel corso della loro attività».

Anche in questo caso c’entrerebbero i servizi segreti, quelli che riuscirono a smorzare l’entusiasmo con cui il capitano Natale De Grazia, personaggio simbolo della lotta all’ecomafia, aveva iniziato ad occuparsi dei traffici illeciti compiuti via mare. Già nel 1995 infatti, ben dieci anni prima del memoriale scritto da Fonti, il capitano De Grazia si diceva certo che tra quegli uomini che frequentavano gli uffici della procura di Reggio Calabria, c’erano elementi «deviati». Personaggi apparentemente “amici” ma temeva agissero per ostacolare il suo lavoro. Forse, opinione che è stata sostenuta da molti, addirittura fino a provocarne l’improvvisa e apparentemente inspiegabile morte, mentre si trovava sul sedile posteriore di una Fiat Tipo diretta a La Spezia per controllare i dati di circa 180 navi.

Veleni soldi e segreti. Rifiuti tossici di cui sbarazzarsi, naufragi, affaristi senza scrupoli, politici compiacenti e mafiosi. Sono le sembianze dell’Entità, quel miscuglio impalpabile di affari, criminalità e Stato che necessita di un collante. Dunque i servizi segreti, quelli considerati «deviati» da Natale De Grazia, potrebbero essere serviti proprio a questo scopo. Uomini come l’enigmatico agente Pino di cui nessuno sembra conoscere l’identità. Anche l’attuale direttore dell’AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) Giorgio Piccirillo, che interrogato a luglio del 2011 dalla Commissione Rifiuti ha dichiarato di non avere «elementi di identificazione». Eppure, per quanto velleitario possa apparire questo tentativo, un punto di partenza per risalire al non identificabile agente Pino c’è. È stato proprio Fonti a rivelare che l’enigmatico 007 gli era stato presentato alla fine degli anni settanta da un altro membro dell’intelligence italiana, Guido Giannettini, alias agente Zeta. Ufficialmente giornalista specializzato in strategie militari, ma in realtà anch’egli agente segreto, nonché attivista di estrema destra, incriminato e poi assolto per la strage di piazza Fontana, Giannettini si descriveva così: «Io sono contro la democrazia. Sono fascista, da sempre. Meglio, sono nazifascista. Uomini come me lavorano perché in Italia si arrivi al colpo di stato militare. O alla guerra civile».

Eppure, per quanto velleitario possa apparire questo tentativo, un punto di partenza per risalire al non identificabile agente Pino c’è. È stato proprio Fonti a rivelare che l’enigmatico 007 gli era stato presentato alla fine degli anni settanta da un altro membro dell’intelligence italiana, Guido Giannettini, alias agente Zeta. Ufficialmente giornalista specializzato in strategie militari, ma in realtà anch’egli agente segreto, nonché attivista di estrema destra, incriminato e poi assolto per la strage di piazza Fontana, Giannettini si descriveva così: «Io sono contro la democrazia. Sono fascista, da sempre. Meglio, sono nazifascista. Uomini come me lavorano perché in Italia si arrivi al colpo di stato militare. O alla guerra civile».

Giannettini era stato collaboratore dell’agenzia di stampa Oltremare, in realtà un’attività di copertura dietro cui si celava un’unità del SIFAR (Servizio Informazioni Forze Armate) divenuto poi SID (Servizio Informazioni Difesa). Sarebbe interessante domandare al direttore dell’AISI se nel tentativo di rintracciare l’agente Pino si sia partiti ricostruendo la carriera all’interno dei servizi segreti dei collaboratori dell’agenzia Oltremare, e soprattutto quella dei personaggi presenti al convegno sulla “Guerra Rivoluzionaria”, svolto all’hotel Parco dei Principi di Roma nel 1965 e finanziato dal SIFAR.

Secondo i verbali, a tale riunione parteciparono militari, imprenditori, politici, giornalisti e un gruppo di venti studenti universitari. Ragazzi che nel 1978 avevano ormai all’incirca trent’anni e che avrebbero potuto corrispondere alla descrizione del fantomatico Pino. Forse, incrociando i loro nominativi con quelli inseriti nell’elenco degli 81 giornalisti arruolati dal SID tra il 1966 e il 1968, qualcuno potrebbe risultare presente in entrambe le liste. Il cerchio si restringerebbe ulteriormente se almeno uno dei nomi ricavati corrispondesse con quello dell’agente del SISMI arrivato a Reggio Calabria prima della morte di De Grazia, la cui identità è stata rivelata dal maresciallo Scimone in seduta segreta nel corso della sua deposizione in Commissione Rifiuti del 18 gennaio 2011. Ancora nomi, false identità, segreti e misteri. Un groviglio nel quale si rischia di sconfinare nell’assurdo, aprendo scenari inimmaginabili. Al momento, l’intera vicenda della navi a perdere è passata sotto silenzio e nessuno a quanto pare sta più indagando sulla figura dell’agente Pino. Anche solo avere la sfrontatezza di cercarlo è come sperare di vedere un fantasma. Impossibile quindi scoprire se le piste che partono dai membri del SIFAR e del SID possano condurre al nome dell’oscuro mediatore di veleni di Stato, o se siano invece solo delle supposizioni senza fondamento.

Ancora nomi, false identità, segreti e misteri. Un groviglio nel quale si rischia di sconfinare nell’assurdo, aprendo scenari inimmaginabili. Al momento, l’intera vicenda della navi a perdere è passata sotto silenzio e nessuno a quanto pare sta più indagando sulla figura dell’agente Pino. Anche solo avere la sfrontatezza di cercarlo è come sperare di vedere un fantasma. Impossibile quindi scoprire se le piste che partono dai membri del SIFAR e del SID possano condurre al nome dell’oscuro mediatore di veleni di Stato, o se siano invece solo delle supposizioni senza fondamento.

In mancanza di ulteriori elementi d’indagine, tutto, anche l’esistenza di un canale illegale utilizzato per decenni per smaltire i rifiuti pericolosi, può essere rimessa in discussione. In fondo, nel 2009 a Cetraro non è stata trovata nessuna nave piena di scorie e successivamente il pentito Fonti è stato dichiarato ufficialmente non attendibile dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Nel solito fumoso paesaggio che fa da sfondo ai troppi misteri italiani, tutto quanto si pensava di sapere svanisce in un attimo. I pochi indizi vengono smentiti da prove che non è più concesso mettere in discussione, i dubbi si tramutano in assurdità, le domande in stupide leggende, l’indignazione in un sentimento vano.

Ciò che torna a ricordarci che qualcosa di poco chiaro è avvenuto, delle scorie inghiottite dagli abissi, sono invece i dati riproposti ciclicamente da alcune Asl del sud che segnalano l’incidenza nella popolazione di tumori sopra la media. Veleni, soldi, segreti e morte: questa in definitiva e in modo molto semplicistico è la criminalità ambientale che ha avvelenato e avvelena l’Italia. «Il nostro è un paese senza memoria e senza verità», diceva Leonardo Sciascia, «ed io per questo cerco di non dimenticare».

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

Sono passati due anni dal primo allarme sul diffondersi delle "agromafie", cioè dell'invasione dei clan criminali italiani nel settore delle produzioni alimentari, agricole ma non solo. Un rapporto appena presentato dall'Eurispes riesce a quantificare, sulla base di stime probabilmente al ribasso, in 12,5 miliardi di euro il guadagno mafioso nel settore. Quanto basterebbe per eliminare una bella fetta di spending review da parte del governo.

L'allarme viene oggi ripreso da Coldiretti, la principale organizzazione di categoria degli agricoltori italiani, a margine dell'operazione della Dia e del Noe dei carabinieri su investimenti della camorra nel settore della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine.

"Le agromafie", sottolinea la Coldiretti in un comunicato, "investono i loro ricchi proventi in larga parte in attività agricole, nel settore della trasformazione alimentare, commerciale e nella grande distribuzione con il reinvestimento dei proventi illeciti che ha come corollario il condizionamento della libera iniziativa economica e la concorrenza sleale."

L'attività mafiosa spesso avviene anche attraverso frodi, con la vendita di prodotti importati e di bassa qualità, rietichettati come Made in Italy, o come prodotti a denominazione di origine controllata o protetta. E' quindi importante, insieme all'aumento dei controlli, stringere le maglie della legislazione. "Un segnale importante in questo senso viene dalle novità introdotte nella produzione della mozzarella di bufala campana Dop con l'arrivo dalla fine di giugno di un codice etico che prevede tra l'altro che, per produrla, occorre", conclude la Coldiretti, "il certificato antimafia".

Il caso di questi giorni riguarda il Gruppo Mandara, uno dei principali a livello nazionale. Ai primi anni '80, l'imprenditore Giuseppe Mandara aveva solo un piccolo caseificio, una piccola azienda anche in gravi difficoltà, quasi sul punto di chiudere. A salvare l'azienda intervenne il potente clan camorristico dei La Torre, che avevano il controllo completo sulla piazza di Mondragone, con un "aiuto" di 700 milioni di lire. Soldi che servirono a Mandara per rilanciare l'attività con alcuni investimenti azzeccati, e poi sbaragliare la concorrenza e costruire rapidamente il suo regno.

Prima divenne la principale rete di caseifici e punti vendita della Campania, poi iniziarono a partire i trasporti verso il resto d'Italia, verso l'Europa, verso il mondo intero. Al momento del sequestro di tutte le attività, il gruppo Mandara esportava in Italia e all'estero circa duecento quintali di mozzarella di bufala al giorno, mozzarella che giunge anche negli Usa, Giappone, Russia e Nuova Zelanda.

Prezzi più bassi rispetto agli altri, quelli di Mandara, aderente al Consorzio per la Tutela della Mozzarella di Bufala D.O.P., grazie alla rete camorristica che offriva "sconti particolari" ai centri commerciali del nord, in cambio del non vendere, o limitare la presenza, dei prodotti della concorrenza. Un vero e proprio monopolio camorristico ottenuto senza le solite intimidazioni, sparatorie, e tutte quelle cose "vecchie" da mafie di "bassa lega", ma quella camorra fatta imprenditoria, costituitasi in Società per Azioni, grazie alla grossa dose di capitali liquidi, esentasse e di provenienza illecita, che ha costituito una marcia in più, rispetto agli altri produttori soggetti a fidi e finanziamenti di gruppi bancari sempre meno disposti a concedere liquidità alle aziende in tempo di crisi.

Trattandosi del principale produttore nazionale di mozzarella di bufala, quello che all'estero è da anni un simbolo del Made in Italy, il caso Mandara è diventato rapidamente un caso politico. "Siamo allarmati per il dilagare di attacchi delle mafie all'agricoltura italiana. Un fenomeno in crescita che, secondo le stime delle associazioni, conterebbe oltre 350mila agricoltori tra le vittime dei clan", lo dichiara Ignazio Messina, parlamentare dell'IDV, componente della Commissione Parlamentare Antimafia.

"Il problema delle agromafie", spiega Messina, "va affrontato con urgenza non solo perchè si tratta di una questione economica rilevante per un settore in crisi ma anche, e soprattutto, perchè si tratta di una questione di legalità e dignità per il nostro Paese. Lo Stato deve dare un segnale forte per dimostrare che le nostre produzioni agricole, eccellenza del nostro Paese riconosciuta a livello internazionale, non devono essere toccate dalla criminalità organizzata".

"Il problema delle agromafie", spiega Messina, "va affrontato con urgenza non solo perchè si tratta di una questione economica rilevante per un settore in crisi ma anche, e soprattutto, perchè si tratta di una questione di legalità e dignità per il nostro Paese. Lo Stato deve dare un segnale forte per dimostrare che le nostre produzioni agricole, eccellenza del nostro Paese riconosciuta a livello internazionale, non devono essere toccate dalla criminalità organizzata".

Ci sarebbe da aggiungere, data l'incompletezza della dichiarazione di Messina, che si tratta prima di tutto di un problema di salute, argomento che viene a monte della legalità. Spacciare per D.O.P. prodotti di scarsa qualità, con provenienza ignota, e rietichettati come prodotti di marca tradisce non solo la fiducia del consumatore, ma può dar luogo alla presenza di sostanze negli alimenti non precisamente salutari. E' il caso della presenza di scaglie di ceramica ritrovate nella mozzarella di Mandara, è il caso dei 2300 prosciutti, etichettati come Parma, San Daniele, Modena, sequestrati a Mantova, dove ai suini venivano dati in pasto rifiuti speciali al posto dei normali mangimi. Tanto i maiali mangiano di tutto, si dice.

Il proprietario dell'allevamento è stato denunciato per frode in commercio e vendita di prodotti non genuini, e anche per traffico illecito di rifiuti in concorso con il titolare di due aziende alimentari (una nel mantovano e una nel parmese) che gli vendeva gli scarti di produzione. Qui non c'entrano nè la camorra nè qualche "solito meridionale", ma è una nuova mafia alimentare, tutta lombardo-emiliana, che parla un dialetto mantovano o cremonese, che pur di aumentare i profitti non esita a risparmiare sulla qualità dei cibi per animali destinati all'alimentazione umana.

Tornando al fronte politico, dopo due intensi anni dedicati all’approfondimento del fenomeno, la XIII commissione della Camera ha licenziato il documento conclusivo sulle misure da adottare per la lotta alle agromafie ed agli illeciti in agricoltura. La ricetta che ne emerge è assai ampia: razionalizzazione, semplificazione e unificazione degli apparati amministrativi di controllo, ma anche l'istituzione di una direzione nazionale di sicurezza agroalimentare interforze con compiti di coordinamento investigativo per combattere più efficacemente le organizzazioni criminali, la semplificazione dei rapporti di lavoro per contrastare l’evasione contributiva ed il lavoro nero, l'inasprimento delle sanzioni penali per le frodi commerciali e l’adozione di un complesso di norme comuni a livello internazionale.

"Abbiamo concentrato la nostra attenzione", spiega il presidente della Commissione, Paolo Russo, "sulle forme più diffuse di illegalità in agricoltura, sul business dei clan, sulla diffusione del lavoro nero e sullo sfruttamento della manodopera immigrata. I riflettori sono stati anche accesi su di un altro inquietante fenomeno che condiziona pesantemente il comparto e che offusca il prestigio del nostro Made in Italy agroalimentare: i plagi e le contraffazioni. Per questo il documento che abbiamo approvato rappresenta un grido di allarme lanciato dagli stessi operatori e portatori di interesse che risultano danneggiati dal sistema di illegalità che ingabbia il settore agricolo". Da non dimenticare, infine ma non ultimo, la principale attività mafiosa in campo agricolo: il caporalato.

Il quadro che ne emerge non è positivo per il Made in Italy. I tentacoli delle mafie sono sempre più articolati, ed hanno raggiunto: coltivazioni, mezzi agricoli, bestiame, macelli. Il numero dei reati è impressionante, 240 al giorno, 8 ogni ora e ne fanno le spese oltre 350 mila agricoltori, vittime del racket del pizzo, usura, aggressioni, rapine, abigeato. Già, anche l'abigeato, reato che credevamo scomparso dai tempi del far west e dei coloni nei ranch alla frontiera americana. In Italia non ci facciamo mancare neanche questo: ogni anno 150 mila animali spariscono, in gran parte bovini e maiali destinati alla macellazione clandestina, effettuata senza alcun rispetto di norme igienico-sanitarie.

Il quadro che ne emerge non è positivo per il Made in Italy. I tentacoli delle mafie sono sempre più articolati, ed hanno raggiunto: coltivazioni, mezzi agricoli, bestiame, macelli. Il numero dei reati è impressionante, 240 al giorno, 8 ogni ora e ne fanno le spese oltre 350 mila agricoltori, vittime del racket del pizzo, usura, aggressioni, rapine, abigeato. Già, anche l'abigeato, reato che credevamo scomparso dai tempi del far west e dei coloni nei ranch alla frontiera americana. In Italia non ci facciamo mancare neanche questo: ogni anno 150 mila animali spariscono, in gran parte bovini e maiali destinati alla macellazione clandestina, effettuata senza alcun rispetto di norme igienico-sanitarie.

Per ora, a cadere è stata la sola testa del Re della Mozzarella di Bufala, ma ci si augura che non sia nè la prima nè l'ultima. Con qualche importante particolare da sottolineare. Per lui le accuse sono associazione per delinquere di stampo camorristico e reati in tema di tutela della salute pubblica. Ma la potremmo anche vedere da un punto di vista opposto: una perdita per un territorio già impoverito, altri posti di lavoro che se ne vanno, un indotto (allevatori, trasportatori) già allo stremo che rischia di morire, una D.O.P. campana in più che rischia di crepare.

Pertanto, i sequestri e gli arresti non bastano, e non saranno certo loro a migliorare nè la Campania nè l'Italia. Per migliorare davvero, per arrivare seriamente ad un punto di svolta, ci sarà solo da dissequestrare al più presto i caseifici ed i punti vendita, e far ripartire produzione e distribuzione (e quindi occupazione e reddito), magari in mani più pulite, meno scorrette rispetto alle regole. La soluzione può essere una sola: trasformare l'attività illecita in attività sana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luisa Trojanis

di Luisa Trojanis

Pochi giorni fa, in un seminario organizzato dalla “The Finnish Nature League“ a Rovaniemi, in Finlandia, si è discusso se il “predator tourism” (una forma di turismo che offre capanni mimetizzati nella tundra per l’osservazione e la ripresa fotografica degli animali predatori) possa giovare al popolo dei Sami in termini di business. Gli orsi, i lupi, le aquile reali, le linci e i Gulo gulo, chiamati comunemente volverine o meglio ancora i ghiottoni (sufficientemente robusti da abbattere animali di notevole mole come la renna), non soltanto popolano i sogni dei turisti in cerca di brividi, ma sono l’incubo degli allevatori di renne, i Sami, in continua lotta con questi “inquilini poco socievoli”.

Secondo le notizie diffuse dalla “Reindeer Herders’ Association”, l’Associazione degli allevatori di renne, nel 2011 i predatori hanno razziato tremila renne che sono costate al governo finlandese cinque milioni di euro, perché a tanto sono ammontati i risarcimenti agli allevatori danneggiati. Un esborso considerevole, davvero inevitabile?

Il richiamo della foresta che trova il suo assolo più coinvolgente nell’osservare e fotografare, celati nei capanni, gli animali predatori che addentano carcasse di suini o altre carni opportunamente disseminate sui “punti giusti” dagli organizzatori del safari fotografico, attira un sempre maggior numero di turisti alla ricerca dello scatto migliore o del brivido intenso. Quasi in sintonia, anche i predatori che “pascolano” nell’area sono aumentati di numero, sebbene il lupo, massacrato dai cacciatori abusivi di pelli, stia rischiando l’ estinzione.

E così quasi ogni giorno, stormi di turisti - in prevalenza olandesi, tedeschi, francesi e inglesi - si sistemano diligentemente nei capanni, preparati ad attese estenuanti pur di fotografare un orso, una lince, un Gulo gulo o altro carnivoro mentre scarnifica i bocconi che gli accorti organizzatori hanno disseminato qui e là, non molto vicini ai capanni, ma nemmeno troppo lontani.

Se per secoli la natura ha funzionato come dovrebbe funzionare, da qualche tempo a questa parte nel tentativo di salvarla e con essa noi, ci si adopera in soluzioni che stravolgono il corso “naturale” delle cose. E’ innegabile che dietro questa voglia di salvare il salvabile con progetti eco-sostenibili, eco-compatibili e via dicendo, ci sia il desiderio di unire l’utile col dilettevole.

Se per secoli la natura ha funzionato come dovrebbe funzionare, da qualche tempo a questa parte nel tentativo di salvarla e con essa noi, ci si adopera in soluzioni che stravolgono il corso “naturale” delle cose. E’ innegabile che dietro questa voglia di salvare il salvabile con progetti eco-sostenibili, eco-compatibili e via dicendo, ci sia il desiderio di unire l’utile col dilettevole.

Lassi Rautiainen, il fotografo naturalista che aderì al “predator tourism” nel 1990 quando il safari fotografico si faceva soltanto con gli orsi, sostiene che per incentivare questa singolare forma turismo, bisognerebbe attirare con le esche un maggior numero di animali predatori non soltanto per gli obiettivi dei viaggiatori in cerca di emozioni.

Perché, spiega Rautiainen, se i predatori si satollano grazie ai turisti, i pastori Sami avranno meno da temere per le loro renne. Non sembra però convinto Lauri Ukkola, un allevatore che vive nella Lapponia finlandese, perché quando gliene accenno comincia a scuotere la testa.

Da una parte “predator tourism” gli piace perché al di là del business è anche un’opportunità per fornire cibo alle aquile reali che durante l’inverno hanno una vita grama più di altri predatori. Dall’altra parte far avvicinare i carnivori troppo vicino ai pascoli Ukkola non la ritiene una buona idea. Perché i pastori hanno osservato come sovente, la lince , il lupo, il Gulo gulo caccino anche a stomaco pieno. Probabilmente è l’ irrefrenabile istinto ad azzannare che li tiene in tensione, più che la voglia di carne. Chissà cosa frulla nel capo del Ghiottone, meglio non approfondire.

Certo è che gli animali predatori, almeno da queste parti, non sembrano attratti da prede macilente, in difficoltà motoria, o troppo avanti negli anni. Piuttosto sono attratti dalle loro carni sode, dai muscoli scattanti, che assicurano l’emozione della corsa sfiancante, il “piacere” di una sfida che vede predatori e prede insieme nella lotta per la sopravvivenza.

Naturalmente siamo noi che carichiamo questi scenari di significati per costruirvi una “storia” a nostro uso e consumo. Ma si possono davvero frenare gli istinti, si può davvero pensare di poter contrastare la natura anziché dominarla?

Che gli equilibri siano alterati lo vediamo tutti i giorni, sicché non si può fare a meno di chiedersi come gli animali in futuro reagiranno a tutto questo. Infatti, se l’animale predatore cessa di essere tale, se si procede ad una sorta di selezione per surrogare quello che per secoli ha caratterizzato un territorio, uno stile di vita, una convivenza così peculiare, quale sarà la sostanza del “wildlife” nel nome del quale si promettono emozioni inimmaginabili?

Che gli equilibri siano alterati lo vediamo tutti i giorni, sicché non si può fare a meno di chiedersi come gli animali in futuro reagiranno a tutto questo. Infatti, se l’animale predatore cessa di essere tale, se si procede ad una sorta di selezione per surrogare quello che per secoli ha caratterizzato un territorio, uno stile di vita, una convivenza così peculiare, quale sarà la sostanza del “wildlife” nel nome del quale si promettono emozioni inimmaginabili?

Per motivi di lavoro e ragioni di vita il Grande Nord mi appassiona, e con esso tutte le problematiche legate a quelle nazioni nelle quali la percentuale di foreste e di laghi supera di gran lunga quella degli umani. Fin dai primordi l’uomo ha dovuto confrontarsi con una natura difficile, a volte impietosa - si tenga a mente le temperature polari - dove l’unico mezzo per procacciarsi il cibo era condurre una vita nomade con gli animali, in cerca di nuovi pascoli e nuove fonti di cibo sfruttando anche la pesca. I Sami, popolo indigeno, presente in Finlandia, in Svezia, in Norvegia e nella penisola di Kola russa, sono tutto questo (http://www.altrenotizie.org/ambiente/4819-una-vita-in-lapponia.html).

Da generazioni questo popolo di tradizione orale ha trasmesso ai loro figli il rispetto per una natura da “usare” ma anche da “restituire” muovendosi in un ambiente senza oltraggiarlo, anzi rispettando e onorando ciò che la natura ogni giorno dava loro. Naturalmente molte cose sono cambiate. I Sami non sono più nomadi di professione, o per essere nel giusto lo sono soltanto in certi mesi dell’anno, nei periodi della transumanza. Il progresso ha mutato gli usi e i costumi anche ai Sami. Tuttavia la natura, non sempre segue il progresso.

Da dieci anni mi occupo di “Artico” e mi fa compagnia il mio husky siberiano, Ginger. Un animale meraviglioso che possiede tutte le caratteristiche di chi abita e vive il Grande Nord: fierezza, caparbietà e istinto irrefrenabile per la libertà. Gli spazi aperti sono il suo habitat ma anche il suo limite.

Qualche settimana fa, l’istinto gli ha preso di nuovo il sopravvento e, sebbene sia un cane fortunato rispetto ai suoi coetanei costretti a vivere in un appartamento, non gli è bastato. In seguito a questa “fuga” repentina e inaspettata di Ginger nella tundra artica, per la prima volta ho temuto che il mio “cagnolino” riappropriandosi del suo istinto ancestrale, si potesse trasformare in un predatore e potesse combinare qualche guaio. Siccome vivo in una zona circondata da mille chilometri quadrati di foreste incontaminate, patria indiscussa delle renne e dei pastori Sami, ero pervasa dai timori.

Possibile che il mio husky siberiano, il mio Ginger, in pochi giorni si fosse trasformato in una sorta di zanna bianca? In molti l’ avevano visto, ma nessuno osava avvicinarlo per paura appunto che si trattasse di un lupo. Infatti la sua colorazione, in estate quasi bianca, lo rendeva simile al temibile predatore sempre pronto ad assalire uomini e animali.

Possibile che il mio husky siberiano, il mio Ginger, in pochi giorni si fosse trasformato in una sorta di zanna bianca? In molti l’ avevano visto, ma nessuno osava avvicinarlo per paura appunto che si trattasse di un lupo. Infatti la sua colorazione, in estate quasi bianca, lo rendeva simile al temibile predatore sempre pronto ad assalire uomini e animali.

Per fortuna il tam tam mediatico intorno a questa fuga inusuale ha acquietato le anime più impaurite da un possibile incontro col lupo cattivo delle fiabe. Così Ginger non solo si è salvato dalle fucilate, ma addirittura è riuscito a tornare a casa con una scorta di renne.

Naturalmente gli amici Sami che in quei giorni con gli elicotteri sorvolavano le aree semidesertiche per monitorare i cuccioli di renna, mi hanno dato una mano nella ricerca. Compito per loro non facile e persino scomodo poiché erano costretti ad aguzzare la vista per non confondere Ginger con i molti predatori che in estate prediligono i cuccioli appena nati adagiati sull’erba ai limiti dei boschi. Stando così le cose potremo mai frenare o peggio ancora trasformare gli istinti degli animali predatori che popolano le foreste? Poiché - l’abbiamo visto - sebbene sazi non demordono dal cacciare. Per scrollarci la paura dovremmo decimarli tutti o almeno la gran parte di loro?

Meglio ritornare a convivere con la natura accettandone i pregi e i difetti come era in uso un tempo. Per prima cosa dovremmo però imparare a tenere a debita distanza tutti coloro che avviluppati nella patina appiccicosa del perbenismo si mostrano dalla parte degli animali, mentre nel segreto stimano il portafogli come il bene più prezioso da tutelare. Il compito non è facile, ma ci si può almeno provare.