- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Dopo una pericolosa escalation di tensioni negli ultimi anni, da qualche tempo Cina e Giappone stanno facendo registrare un netto miglioramento nei rapporti bilaterali. Il fattore che sembra favorire una certa distensione tra i due vicini è prima di tutto l’agenda protezionista dell’amministrazione Trump, intenta a fare pressioni e ad applicare misure commerciali punitive contro entrambi i paesi in nome della pseudo-dottrina nazionalista “America First”.

Dopo una pericolosa escalation di tensioni negli ultimi anni, da qualche tempo Cina e Giappone stanno facendo registrare un netto miglioramento nei rapporti bilaterali. Il fattore che sembra favorire una certa distensione tra i due vicini è prima di tutto l’agenda protezionista dell’amministrazione Trump, intenta a fare pressioni e ad applicare misure commerciali punitive contro entrambi i paesi in nome della pseudo-dottrina nazionalista “America First”.

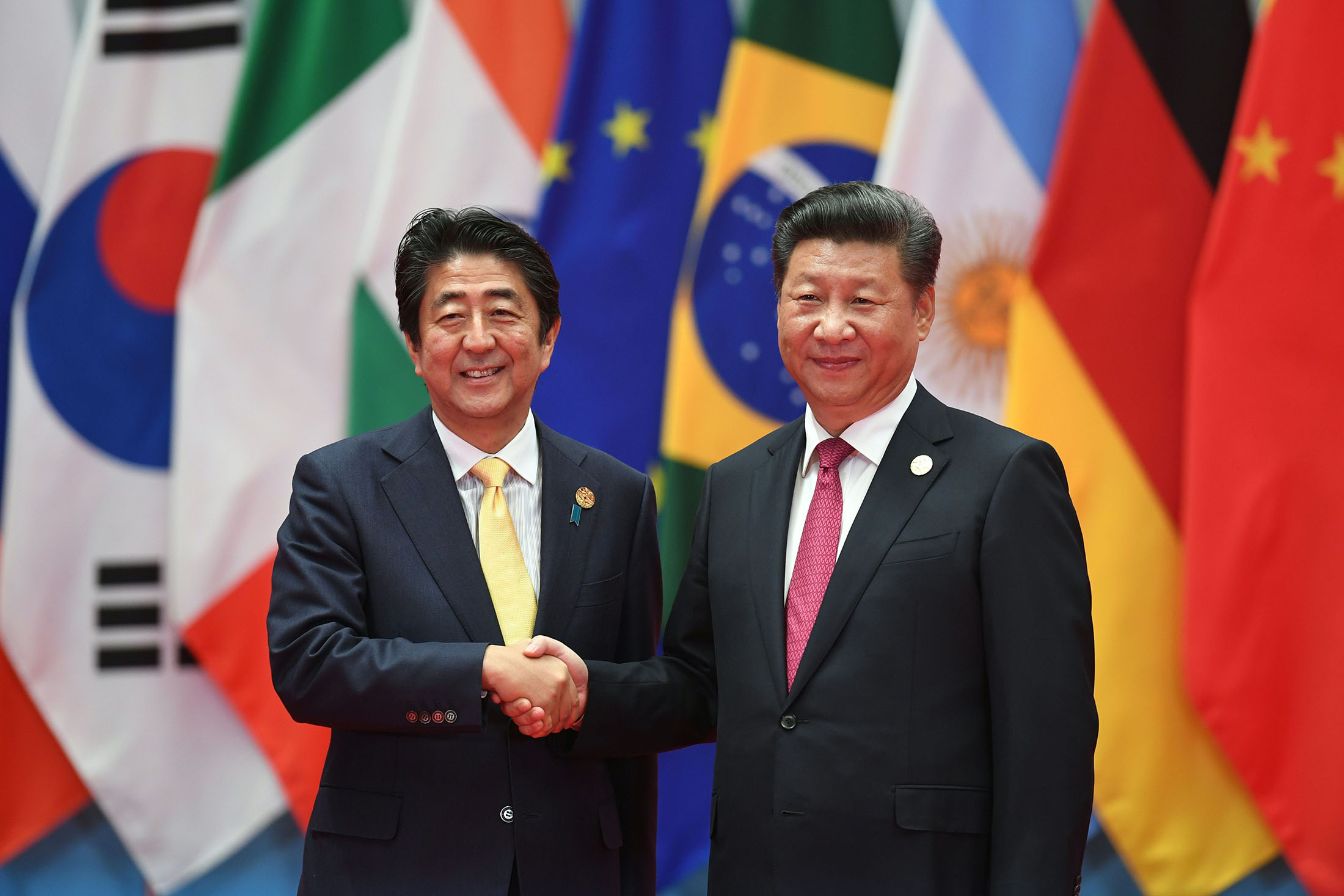

In un’intervista a un giornale locale a inizio settembre, il premier giapponese, Shinzo Abe, aveva salutato il “completo ritorno alla normalità” di una relazione con Pechino che rischiava di precipitare in un vortice di provocazioni e minacce, in larga misura come conseguenza della “svolta” strategica americana in Asia, avviata ai tempi dell’amministrazione Obama.

L’abbandono sostanziale del multilateralismo da parte di Trump e le guerre commerciali lanciate precocemente anche contro alleati hanno portato a un rimescolamento strategico in Estremo Oriente come altrove. I primi passi verso la riconciliazione tra Tokyo e Pechino sono così caratterizzati da un’impronta polemica verso gli USA.

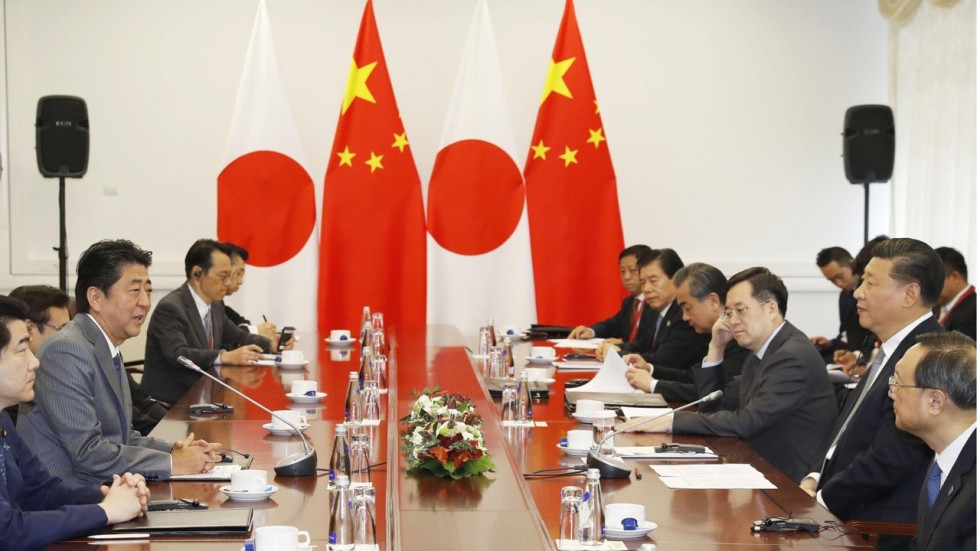

A confermarlo sono le varie dichiarazioni di esponenti di entrambi i governi in occasione di incontri bilaterali o nel quadro di summit aperti ad altri paesi. A fine agosto, il ministro delle Finanze nipponico, Taro Aso, in visita a Pechino aveva ad esempio avvertito, in un chiaro messaggio a Washington, che “il protezionismo non favorisce nessun paese”. Nel corso del recentissimo Forum dell’Asia Orientale, ospitato da Putin a Vladivostok, al termine di un faccia a faccia con il presidente cinese, Xi Jinping, Abe ha inoltre affermato che Giappone e Cina “hanno la responsabilità di promuovere la stabilità globale” e di giungere alla “denuclearizzazione della Corea del Nord”.

Proprio sul processo diplomatico in corso tra Washington e Pyongyang il governo giapponese si era trovato inizialmente spiazzato e continua tuttora a manifestare malumori. Secondo la stampa americana, Abe sarebbe stato escluso da ogni decisione presa dall’amministrazione Trump sulla Nordcorea.

Ufficialmente, le ansie di Tokyo sarebbero da collegare all’ipotesi che gli USA finiscano per accettare che Kim Jong-un conservi i propri missili nucleari a breve raggio, cioè in grado potenzialmente di colpire il Giappone, in cambio della distruzione degli ordigni in teoria capaci di colpire le città americane. In realtà, a pesare sull’irritazione di Abe è la prospettiva che la Corea del Nord cessi di essere dipinta come una minaccia alla sicurezza della regione, così da privare il suo governo di una delle principali giustificazioni per il processo di militarizzazione in atto a Tokyo.

Il primo ambito nel quale lo scontro, non solo retorico e diplomatico, ha fatto segnare un abbassamento dei toni tra Cina e Giappone è comunque quello della disputa territoriale attorno alle isole Senkaku (Diaoyu in cinese) nel Mar Cinese Orientale, controllate da Tokyo e rivendicate da Pechino. Su questa disputa i due paesi avevano rischiato in più occasioni il conflitto negli anni scorsi, soprattutto a causa dell’utilizzo delle contese marittime e territoriali da parte americana come leva per inasprire i rapporti tra la Cina e svariati paesi vicini.

Il lamento comune di Pechino e Tokyo nei confronti di Washington riguarda invece la politica commerciale dell’amministrazione Trump. La Cina ha già dovuto subire l’aumento dei dazi americani sulle proprie esportazioni verso gli USA per un valore di 50 miliardi di dollari. A breve, dopo che Pechino avrà inevitabilmente ignorato le richieste USA, la Casa Bianca potrebbe applicare nuove tariffe doganali su altri 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina.

Il Giappone, da parte sua, è stato colpito dall’incremento dei dazi americani su acciaio e alluminio. Soprattutto, a differenza di altri alleati di Washington, il governo Abe si è visto respingere la richiesta di esenzione da queste stesse tariffe. Il business e la classe politica nipponica sono anche in fermento per le possibili misure punitive minacciate da Trump sulle esportazioni di automobili verso gli Stati Uniti.

Ancora prima dell’insediamento ufficiale alla Casa Bianca di Trump, Abe aveva cercato in tutti i modi di costruire un rapporto privilegiato con la nuova amministrazione repubblicana, mentre ancora oggi sono evidenti gli sforzi di ostentare la solida alleanza che lega il suo paese agli USA. Fin dall’inizio del mandato di Trump, tuttavia, erano emerse chiare tensioni tra Washington e Tokyo.

Anzi, proprio nelle prime settimane della presidenza Trump era arrivata probabilmente l’iniziativa più penalizzate per il Giappone, cioè il ritiro degli Stati Uniti dal controverso mega-trattato di libero scambio noto come Partnership Trans Pacifica (TPP). Abe aveva investito buona parte del proprio capitale politico per far digerire, soprattutto alla base rurale del proprio partito, un accordo che molti in Giappone ritenevano dannoso per l’economia del paese.

L’ingresso nel TPP a guida americana era visto inoltre dalla classe dirigente nipponica come il veicolo per la promozione dei propri interessi e delle ambizioni da grande potenza, com’è ovvio nel quadro della competizione con la Cina, significativamente esclusa dal trattato stesso. La decisione di Trump aveva insomma gettato le basi per le successive frizioni tra USA e Giappone. In seguito il governo di Tokyo - assieme a quello australiano, altro alleato storico di Washington - si sarebbe fatto promotore del rilancio di un TPP rivisto e orfano degli Stati Uniti.

L’ingresso nel TPP a guida americana era visto inoltre dalla classe dirigente nipponica come il veicolo per la promozione dei propri interessi e delle ambizioni da grande potenza, com’è ovvio nel quadro della competizione con la Cina, significativamente esclusa dal trattato stesso. La decisione di Trump aveva insomma gettato le basi per le successive frizioni tra USA e Giappone. In seguito il governo di Tokyo - assieme a quello australiano, altro alleato storico di Washington - si sarebbe fatto promotore del rilancio di un TPP rivisto e orfano degli Stati Uniti.

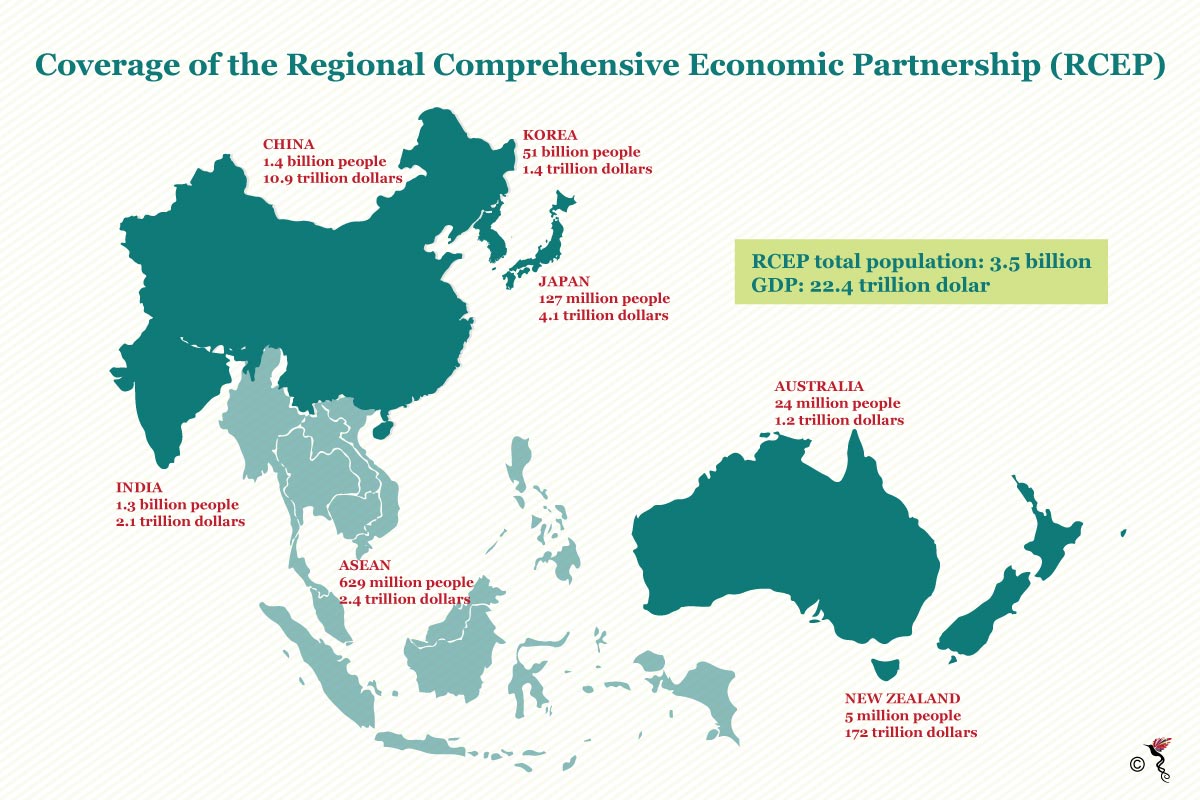

In modo ancora più significativo, Abe ha aperto ai progetti infrastrutturali, commerciali e di integrazione che sono al centro delle politiche di sviluppo cinesi. Nell’ambito dei trattati di libero scambio, il Giappone ha accolto l’invito a entrare nella Partnership Economica Regionale Comprensiva (RCEP), considerata da molti come rivale e alternativa cinese del TPP. La RCEP include anche paesi come Australia, Corea del Sud, India e Nuova Zelanda. Tutti i firmatari hanno definito i punti principali dell’accordo in un recente vertice tenuto a Singapore, mentre un’intesa definitiva potrebbe essere raggiunta entro il mese di novembre.

Il Giappone, secondo il giornale di Hong Kong South China Morning Post, starebbe poi discutendo l’ipotesi di un trattato bilaterale di libero scambio con Pechino. Quest’ultimo seguirebbe quello da poco stipulato con l’Unione Europea e darebbe ulteriore impulso a una tendenza diametralmente opposta a quella di impronta protezionista del governo di Washington.

Alla luce di questi sviluppi è inevitabile che Tokyo abbia infine riconsiderato il proprio approccio al colossale piano di integrazione euro-asiatica cinese, noto col nome di Belt and Road Initiative (BRI). Il Giappone, in sintonia con gli USA, aveva nel recente passato ostacolato e cercato di boicottare i progetti di Pechino in questo senso, proponendosi tra l’altro come partner strategico-militare o come investitore alternativo alla Cina in svariati paesi nell’orbita della BRI.

Sotto la spinta delle dinamiche già esposte, invece, il governo Abe sembra ora guardare con interesse alla “nuova Via della Seta” cinese. Nel mese di ottobre, lo stesso primo ministro dovrebbe recarsi in visita a Pechino, dove è prevista la firma di una serie di accordi per la realizzazione di progetti che rientrano nel quadro della BRI. La natura di questi accordi, se implementati, rappresenta un salto qualitativo nei rapporti sino-giapponesi e prospetta benefici cruciali per i piani di Pechino, a fronte degli ostacoli che gli Stati Uniti stanno cercando di creare in tutti i modi.

Il think tank americano Stratfor, notoriamente legato agli ambienti dell’intelligence, in un’analisi pubblicata nei giorni scorsi sul proprio sito ha portato come esempio della partnership tra Cina e Giappone all’interno della BRI la realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità in Thailandia. Secondo Stratfor, una “joint venture col Giappone in un paese terzo segnerebbe un passo avanti negli sforzi cinesi di coinvolgere altre potenze, soprattutto tra i paesi avanzati, nei progetti infrastrutturali della Belt and Road Initiative”. La partecipazione del Giappone tornerebbe cioè utile in primo luogo per controbattere alle polemiche sull’espansionismo cinese e per superare resistenze e perplessità dei paesi che rientrano nella rete commerciale e strategica pianificata dalla Cina.

Nonostante il relativo disgelo, persistono numerosi fronti sui quali Tokyo e Pechino continuano a essere rivali strategici. Ciò dipende non solo da questioni storiche, ma anche dall’ambizione, in un clima internazionale sempre più competitivo, della classe dirigente nipponica di perseguire politiche indipendenti a seconda dei propri interessi. L’intenzione di Abe di intraprendere la strada della militarizzazione del paese, tramite una riforma costituzionale annunciata da tempo, è in quest’ottica un segnale delle intenzioni di Tokyo e, assieme, dei pericoli per un futuro scontro diretto con le altre potenze regionali.

Nonostante il relativo disgelo, persistono numerosi fronti sui quali Tokyo e Pechino continuano a essere rivali strategici. Ciò dipende non solo da questioni storiche, ma anche dall’ambizione, in un clima internazionale sempre più competitivo, della classe dirigente nipponica di perseguire politiche indipendenti a seconda dei propri interessi. L’intenzione di Abe di intraprendere la strada della militarizzazione del paese, tramite una riforma costituzionale annunciata da tempo, è in quest’ottica un segnale delle intenzioni di Tokyo e, assieme, dei pericoli per un futuro scontro diretto con le altre potenze regionali.

La stessa influenza destabilizzante dell’amministrazione Trump ha un effetto tutt’altro che univoco sul ricalibramento strategico giapponese. Le pressioni USA sui propri principali rivali su scala globale stanno infatti contribuendo a consolidare una partnership a tutto campo tra Cina e Russia. Un processo, quest’ultimo, che in prospettiva minaccia di ridurre gli spazi di manovra di Tokyo nel trattare o cercare di ottenere concessioni da Pechino, così come dal governo di Mosca.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Il primo importante discorso pubblico del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha rappresentato questa settimana un messaggio chiarissimo per tutto il mondo circa le intenzioni degli Stati Uniti di mettersi anche formalmente al di sopra del diritto internazionale nel perseguimento dei propri interessi strategici, ovunque essi siano in gioco.

Il primo importante discorso pubblico del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha rappresentato questa settimana un messaggio chiarissimo per tutto il mondo circa le intenzioni degli Stati Uniti di mettersi anche formalmente al di sopra del diritto internazionale nel perseguimento dei propri interessi strategici, ovunque essi siano in gioco.

L’obiettivo principale dell’ex ambasciatore USA alle Nazioni Unite è stata la Corte Penale Internazionale (ICC), contro la quale ha pronunciato parole estremamente pesanti, tanto da far pensare a quest’ultima più come a un’organizzazione terroristica o uno stato nemico che un’istituzione ratificata da 123 paesi sovrani.

Bolton ha auspicato la “morte” della Corte, assicurando che, con essa, il suo paese “non coopererà”, né le “fornirà assistenza” o, tantomeno, ne entrerà a far parte. La vera escalation contro l’ICC è emersa poi con le aperte minacce a quei giudici che dovessero avere il coraggio di aprire procedimenti per crimini di guerra contro cittadini americani.

In questo caso, Washington adotterebbe sanzioni punitive, come il divieto di ingresso nel paese, il congelamento di eventuali beni in territorio americano e, addirittura, una incriminazione secondo la legge USA. A finire dietro le sbarre potrebbero essere cioè i giudici che indagano sugli svariati crimini commessi da leader politici e militari americani nel mondo.

Ben sapendo che la posizione americana è condivisa solo da una minoranza di paesi, Bolton ha anche annunciato pressioni, per non dire ricatti, su quelli che riconoscono la giurisdizione dell’ICC, così da negoziare trattati bilaterali che proibiscano la consegna di cittadini USA alla Corte con sede a L’Aia, in Olanda.

Sanzioni “secondarie” potrebbero inoltre arrivare per quei paesi che intendono collaborare con l’ICC. In perfetto stile mafioso, Washington “prenderà nota” di simili comportamenti e i responsabili potrebbero veder sparire eventuali aiuti economici americani o di organismi internazionali sui quali gli USA hanno il controllo.

Bolton ha promesso infine un’iniziativa presso le Nazioni Unite per impedire del tutto alla Corte Penale Internazionale di indagare e incriminare i cittadini dei paesi che non riconoscono questo tribunale. Secondo lo statuto dell’ICC, oggi questa possibilità esiste quando l’incriminazione è proposta dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Visti i precedenti del super-falco John Bolton, è stato quasi inevitabile che l’amministrazione Trump lo abbia scelto per condurre un attacco senza precedenti nei confronti della Corte de L’Aia. Da sotto-segretario di Stato e ambasciatore ONU durante l’amministrazione Bush jr., Bolton era stato uno dei “neo-con” più convinti della dannosità dell’ICC per gli Stati Uniti.

Nata con il cosiddetto Statuto di Roma, la Corte ha iniziato a operare nel 2002, ma la sua legittimità venne subito respinta dal governo americano. Il Congresso di Washington avrebbe anzi approvato leggi sia per proteggere i cittadini americani macchiatisi di crimini perseguibili dall’ICC sia, in seguito, per chiedere la chiusura di quest’ultima. Addirittura, la legge nota come “Hague Invasion Act” prevede il ricorso da parte degli USA alla forza militare per liberare cittadini americani eventualmente detenuti a L’Aia e sottoposti a incriminazione presso il tribunale.

Nata con il cosiddetto Statuto di Roma, la Corte ha iniziato a operare nel 2002, ma la sua legittimità venne subito respinta dal governo americano. Il Congresso di Washington avrebbe anzi approvato leggi sia per proteggere i cittadini americani macchiatisi di crimini perseguibili dall’ICC sia, in seguito, per chiedere la chiusura di quest’ultima. Addirittura, la legge nota come “Hague Invasion Act” prevede il ricorso da parte degli USA alla forza militare per liberare cittadini americani eventualmente detenuti a L’Aia e sottoposti a incriminazione presso il tribunale.

I timori della classe dirigente americana, con Bolton in prima linea, erano ben giustificati già nel 2002, visto che di lì a qualche mese l’amministrazione Bush avrebbe dato il via a uno dei più gravi crimini del secondo dopoguerra, cioè l’invasione e la distruzione dell’Iraq con la scusa delle inesistenti armi di distruzione di massa.

I fronti su cui politici, militari e membri dell’intelligence degli Stati Uniti potrebbero finire alla sbarra per crimini di guerra sono comunque molteplici. Quello più immediato, e che ha motivato nello specifico il discorso di Bolton, è l’Afghanistan. Qualche mese fa, il pubblico ministero dell’ICC Fatou Bensouda aveva infatti sottoposto una richiesta per avviare un procedimento di indagine a carico delle forze di occupazione e del governo fantoccio di Kabul per torture di detenuti e altri gravissimi crimini.

Nonostante la sostanziale impotenza del tribunale, a Washington è evidente la preoccupazione non solo per i risvolti legali della vicenda, ma anche per l’effetto moltiplicatore che possibili incriminazioni formali potrebbero avere sul sentimento di profonda ostilità diffuso in Afghanistan e altrove nei confronti degli Stati Uniti.

Molti commentatori in questi giorni hanno fatto notare come il discorso sull’ICC di Bolton sia solo l’ultima delle mosse dell’amministrazione Trump che stanno segnando un progressivo allontanamento degli USA dall’impalcatura liberale e formalmente democratica che ha sostenuto il sistema internazionale negli ultimi sette decenni.

In effetti, il ritorno al potere a Washington della fazione “neo-con” della classe dirigente americana, assieme a quella ultra-nazionalista rappresentata da Trump, sta facendo registrare il progressivo abbandono anche delle pretese esteriori del ruolo degli Stati Uniti di difensori della democrazia e del diritto internazionale.

Questa immagine, anche se per nulla corrispondente a una realtà fatta di crimini e imposizione con la forza di interessi economici e strategici, ha comunque avuto un importanza decisiva per la stabilità globale. L’abbandono deliberato di questo equilibrio da parte del governo di Washington ha perciò implicazioni enormi, la prima delle quali è la prospettiva di crimini nuovi e ancora più gravi in nome della supremazia e dell’eccezionalismo americano.

Direttamente collegata al ruolo della Corte Penale Internazionale è anche un’altra decisione annunciata da Bolton nello stesso intervento di questa settimana, quella cioè della chiusura dell’ufficio di rappresentanza dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) a Washington, aperto dopo gli accordi di Oslo del 1993 con il governo di Israele.

Direttamente collegata al ruolo della Corte Penale Internazionale è anche un’altra decisione annunciata da Bolton nello stesso intervento di questa settimana, quella cioè della chiusura dell’ufficio di rappresentanza dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) a Washington, aperto dopo gli accordi di Oslo del 1993 con il governo di Israele.

Qui, l’intenzione della Casa Bianca è di difendere l’alleato israeliano dalle accuse per i crimini perpetuati nei confronti del popolo palestinese. A fine 2017 e ancora lo scorso mese di maggio, leader dell’Autorità Palestinese avevano chiesto all’ICC di avviare un’indagine formale sugli ovvi crimini commessi da Israele, incluse la continua costruzione di insediamenti illegali, la demolizione di abitazioni palestinesi e l’uccisione di manifestanti pacifici e disarmati.

Anche in questo caso, l’iniziativa di Trump suggella in maniera formale una condotta irriducibilmente filo-israeliana che ha caratterizzato tutte le precedenti amministrazioni americane. Allo stesso tempo, la chiusura dell’ambasciata di fatto della Palestina negli USA è l’ennesima misura che in poco più di un anno e mezzo ha seppellito il cosiddetto “processo di pace” in Medio Oriente, trasformandolo sempre più nell’imposizione di diktat modellati sugli interessi e sui crimini impuniti dello stato di Israele.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

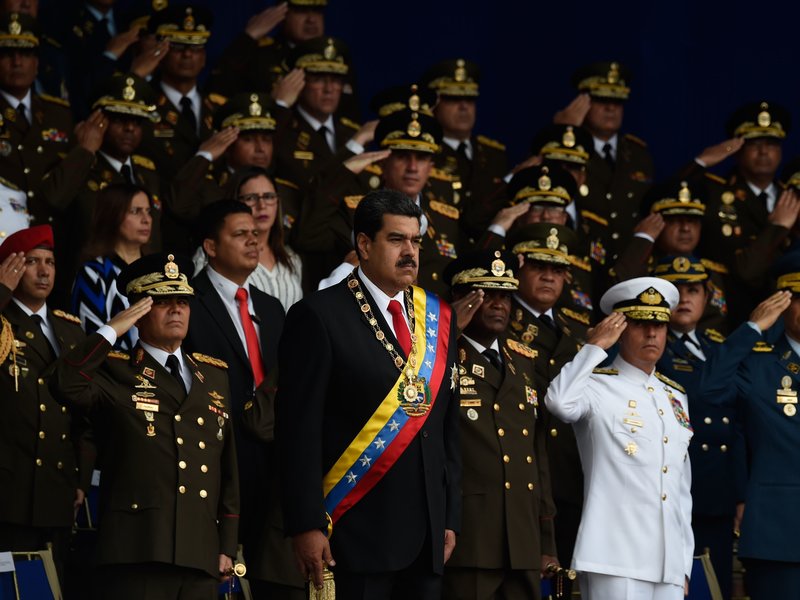

Un’esclusiva del New York Times sulla situazione in Venezuela ha confermato nel fine settimana come gli Stati Uniti continuino a essere i principali responsabili delle interferenze indebite nei processi politici di altri paesi, nonostante le ripetute accuse rivolte in questo senso da Washington alla Russia. L’articolo dimostra anche la fondatezza degli avvertimenti del governo di Caracas e di altri osservatori sulle intenzioni americane di appoggiare un colpo di stato militare contro il presidente democraticamente eletto, Nicolás Maduro.

Un’esclusiva del New York Times sulla situazione in Venezuela ha confermato nel fine settimana come gli Stati Uniti continuino a essere i principali responsabili delle interferenze indebite nei processi politici di altri paesi, nonostante le ripetute accuse rivolte in questo senso da Washington alla Russia. L’articolo dimostra anche la fondatezza degli avvertimenti del governo di Caracas e di altri osservatori sulle intenzioni americane di appoggiare un colpo di stato militare contro il presidente democraticamente eletto, Nicolás Maduro.

Membri dell’amministrazione Trump avrebbero incontrato alcuni ufficiali delle forze armate venezuelane in almeno tre occasioni tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 per discutere di un possibile colpo di mano contro Maduro. Se l’articolo del Times, basato sulla testimonianza anonima di 11 esponenti del governo USA e di un ex comandante venezuelano, ricostruisce un’operazione scaturita tra una parte dei vertici militari del paese sudamericano, l’amministrazione Trump è stata tutt’altro che spettatrice passiva.

Anche dando interamente per buona la ricostruzione del giornale americano, i contatti diretti tra le due parti si erano infatti concretizzati in seguito al messaggio pubblico di Trump nell’agosto del 2017, quando aveva ipotizzato una soluzione militare alla crisi in Venezuela. Oltre al presidente, altri membri del suo gabinetto si erano espressi apertamente su questa linea, tra cui l’ex segretario di Stato, Rex Tillerson, e l’allora consigliere per la sicurezza nazionale, H. R. McMaster.

I militari venezuelani sembravano anche aspettarsi dai rappresentanti del governo americano un contributo concreto per deporre Maduro, mentre da parte loro non avevano elaborato alcun piano d’azione. Secondo le fonti del Times, a Washington prevaleva tuttavia la prudenza e lo scetticismo. Ciò per varie ragioni, anche se nessuna da ricondurre a scrupoli per il ribaltamento, con ogni probabilità violento, dell’ordine costituzionale di un paese sovrano.

Gli ufficiali venezuelani ribelli non avrebbero comunque chiesto un intervento diretto dei militari americani. L’assistenza che cercavano sembrava essere soprattutto logistica, almeno nelle fasi iniziali. Un’eventuale golpe contro Maduro avrebbe comportato la necessità di arrestare numerosi membri dell’esecutivo, incluso il presidente, e dei vertici militari fedeli al governo, così che risultava fondamentale disporre di strumenti di comunicazione adeguati per portare a termine l’impresa.

L’amministrazione Trump aveva però deciso di negare gli aiuti richiesti e i piani sarebbero alla fine saltati. Uno dei motivi della freddezza di Washington è da collegare alla natura della controparte golpista venezuelana. I militari anti-Maduro pronti a intervenire erano al massimo tra i 300 e i 400, prima di una recente purga governativa che ne avrebbe dimezzato il numero.

Inoltre, sembrava non essere chiara l’autorità che i militari incontrati dagli americani avevano sulle frange ribelli delle forze armate venezuelane, né se alcuni di essi fossero già tenuti sotto controllo dal governo. In definitiva, il progetto descritto dal New York Times non aveva ricevuto la benedizione dell’amministrazione Trump perché i suoi promotori non davano alcuna garanzia di successo.

L’epilogo raccontato dall’articolo non comporta ad ogni modo un abbandono da parte americana delle mire sul governo Maduro. Anzi, le manovre stanno di certo continuando in vari modi. La relativa prudenza degli Stati Uniti è dovuta da un lato alle conseguenze politiche, in America Latina ma anche sul fronte domestico, che avrebbe il sostegno a un altro colpo di stato militare e, dall’altro, alla impopolarità dell’opposizione filo-americana che dovrebbe assumere il potere nel paese.

Non solo, per quanto riguarda il Venezuela è ancora vivo a Washington il ricordo del tentativo fallito di dare una spallata al governo di Hugo Chávez nel 2002. In quell’occasione, il presidente venezuelano fu rimesso al suo posto dopo un paio di giorni grazie alla mobilitazione popolare contro i golpisti e l’opposizione di destra sostenuta dagli USA. In merito a questo episodio, va ricordato che il New York Times fu una delle testate americane che appoggiò il mancato colpo di stato.

I membri della presunta “resistenza” contro il governo legittimo non erano e non sono in ogni caso una forza democratica o al servizio della democrazia, malgrado i tentativi del Times di definire quello dei militari ribelli come uno sforzo per liberare il Venezuela dalla dittatura di Maduro. Per avere un’idea della coerenza e della predisposizione democratica di Washington è sufficiente ricordare come alcuni degli alti ufficiali impegnati nel golpe abortito erano accusati o incriminati proprio negli Stati Uniti per atti di corruzione o traffico di droga.

I membri della presunta “resistenza” contro il governo legittimo non erano e non sono in ogni caso una forza democratica o al servizio della democrazia, malgrado i tentativi del Times di definire quello dei militari ribelli come uno sforzo per liberare il Venezuela dalla dittatura di Maduro. Per avere un’idea della coerenza e della predisposizione democratica di Washington è sufficiente ricordare come alcuni degli alti ufficiali impegnati nel golpe abortito erano accusati o incriminati proprio negli Stati Uniti per atti di corruzione o traffico di droga.

Da non dimenticare è anche un altro aspetto dell’ipocrisia americana nell’approccio alla situazione in Venezuela, viste le evidenti le responsabilità degli USA nella crisi economica del paese, aggravata da pesanti sanzioni e sfruttata nondimeno per alimentare il dissenso interno al governo Maduro e negli ambienti militari.

La recente rivelazione del New York Times ribadisce come da Washington non ci sia alcuna intenzione di abbandonare la pratica dell’intervento nel continente latinoamericano per rovesciare governi o regimi sgraditi. Oltre che dalle operazioni dei decenni precedenti, l’amministrazione Trump ha tratto esempio anche dal suo predecessore. Nel 2009, Obama e l’allora segretario di Stato, Hillary Clinton, appoggiarono infatti un colpo di stato in Honduras contro il presidente legittimo Zelaya, la cui amministrazione stava da qualche tempo studiando iniziative di stampo progressista.

Anche nelle ultime settimane, minacce più o meno velate dirette contro il governo Caracas e inviti ai militari a ribellarsi contro Maduro continuano a essere inviati dalla classe politica americana. Tutto ciò mentre a Washington infuria la caccia alle streghe del “Russiagate”, basato su accuse senza fondamento contro Mosca di avere interferito nel processo elettorale degli Stati Uniti a favore di Donald Trump.

La Casa Bianca da parte sua ha risposto in maniera significativa all’articolo del Times sul Venezuela. Pur non replicando a domande specifiche su quanto descritto, l’amministrazione Trump ha emesso un comunicato che ha di fatto ammesso le manovre in atto contro Maduro, sostenendo in toni orwelliani l’importanza di intrattenere un “dialogo con tutte le parti che dimostrino il desiderio di democrazia”, così da indurre “un cambiamento positivo” nel paese latinoamericano.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Secondo un articolo anonimo e con pochi precedenti, apparso mercoledì sulle pagine del New York Times, Donald Trump sarebbe stato di fatto messo sotto la tutela di una cosiddetta “resistenza” all’interno della Casa Bianca che si è auto-assegnata il compito di “frustrare parte dell’agenda” del presidente e di contenere “le sue peggiori inclinazioni”.

Secondo un articolo anonimo e con pochi precedenti, apparso mercoledì sulle pagine del New York Times, Donald Trump sarebbe stato di fatto messo sotto la tutela di una cosiddetta “resistenza” all’interno della Casa Bianca che si è auto-assegnata il compito di “frustrare parte dell’agenda” del presidente e di contenere “le sue peggiori inclinazioni”.

L’editoriale sarebbe stato scritto da un esponente “senior” e di nomina politica dell’amministrazione repubblicana, vale a dire un membro del gabinetto o un consigliere di primo piano del presidente. Se intrighi, rivalità e divisioni alla Casa Bianca sono note e documentate da tempo, quanto apparso questa settimana sul Times porta tutto ciò a un altro livello e, soprattutto, rivela l’esistenza di possibili manovre interne per rimuovere Trump dal suo incarico.

L’anonimo autore dell’articolo e gli altri appartenenti alla “resistenza” operano dunque per ostacolare determinate decisioni che il presidente tenderebbe a prendere in maniera impulsiva e sconsiderata. Questa caratterizzazione del clima che regna alla Casa Bianca è in linea con le anticipazioni del nuovo libro del noto giornalista del Washington Post, Bob Woodward, apparse nei giorni scorsi sulla stampa USA e che avevano ugualmente scatenato le ire di Trump.

Nel libro di Woodward si cita ad esempio l’ex consigliere economico di Trump, Gary Cohn, il quale racconta di avere sottratto dei documenti dalla scrivania del presidente per evitare l’implementazione di sanzioni commerciali ai danni di alleati come Canada, Corea del Sud e Messico. Cohn lo aveva fatto per “proteggere il paese” e Trump non si sarebbe nemmeno reso conto di quanto accaduto.

L’editoriale del New York Times descrive la leadership di Trump come “impetuosa, contraddittoria, meschina e inefficace”, bilanciata solo da alcuni membri dello staff e del gabinetto che vengono definiti gli unici “adulti nella stanza” con il compito di “impedire il disastro”.

Un’altra rivelazione spiega a sufficienza il livello di crisi che sta attraversando il governo americano. La cosiddetta “resistenza” interna alla Casa Bianca avrebbe discusso in varie occasione l’opportunità di invocare il 25esimo emendamento alla Costituzione americana che stabilisce le procedure per la rimozione di un presidente, senza l’intervento del Congresso, in caso di morte o incapacità di assolvere alle proprie funzioni.

Il piano sarebbe stato alla fine abbandonato nel timore di innescare una crisi costituzionale. L’obiettivo degli oppositori interni del presidente resta così quello di “guidare l’amministrazione nella giusta direzione”, finché, “in un modo o nell’altro, tutto sarà finito”. Quest’ultimo accenno sembra fare riferimento alla fine del primo mandato di Trump, ma lascia intendere nel contempo il sostegno a una qualche altra azione diretta alla rimozione del presidente.

La pubblicazione di questo editoriale rappresenta, assieme agli stralci del libro di Woodward apparsi sul giornale di proprietà del numero uno di Amazon, Jeff Bezos, un’intensificazione dell’offensiva lanciata contro Trump da una parte considerevole dell’apparato di potere americano.

La pubblicazione di questo editoriale rappresenta, assieme agli stralci del libro di Woodward apparsi sul giornale di proprietà del numero uno di Amazon, Jeff Bezos, un’intensificazione dell’offensiva lanciata contro Trump da una parte considerevole dell’apparato di potere americano.

A essa fanno capo sezioni dell’intelligence, dei vertici militari e della sicurezza nazionale, ma anche buona parte del Partito Repubblicano, quasi tutto quello Democratico, i media “mainstream” e quella parte del mondo degli affari contraria alla deriva ultra-nazionalista e protezionistica dell’amministrazione Trump. Che il Times e il Post fungano da organi di propaganda di queste manovre è tutt’altro che sorprendente, visto anche il loro ruolo nel promuovere la caccia alle streghe del “Russiagate”, cioè l’altra principale linea di attacco contro la Casa Bianca.

Il ricorso alle accuse di non essere in grado di svolgere il proprio incarico e di avere perso totalmente il controllo sul suo staff, allo stesso modo di quelle relative alle presunte collusioni con Mosca, sono funzionali alla creazione di un clima che giustifichi possibili azioni dirette alla deposizione di Trump. La retorica dei rivali di quest’ultimo include poi puntualmente riferimenti al patriottismo, alla democrazia o alla necessità di salvaguardare l’unità del paese.

In realtà, la fazione dell’establishment che sta conducendo questa guerra interna alla classe dirigente USA non è meno reazionaria di Trump e della sua cerchia. Infatti, le critiche non riguardano mai le politiche classiste, anti-sociali e guerrafondaie attuate o pianificate dal presidente. Al contrario, l’obiettivo è di indirizzare la Casa Bianca su binari strategici ben precisi, soprattutto riguardo la politica estera, ricalibrandola a favore dei tradizionali alleati e contro la Russia di Putin.

La natura della “resistenza” a cui ha dato clamorosamente spazio il New York Times si deduce da un passaggio fondamentale dell’articolo dall’autore anonimo. Quest’ultimo chiarisce, se mai fosse stato necessario, come la sua e quella dei suoi colleghi alla Casa Bianca “non sia la resistenza popolare della sinistra”, ovvero quella che negli USA vede con orrore il razzismo, la violenza e l’inclinazione totalmente pro-business dell’amministrazione Trump.

Questa “resistenza”, che molti hanno assimilato al cosiddetto “stato profondo” o “deep state”, è anzi perfettamente in sintonia con “molte delle politiche” di Trump che avrebbero “già reso l’America più sicura e prospera”. Le politiche che andrebbero nella direzione giusta hanno a che fare in primo luogo con il massiccio incremento delle spese militari, ma anche con il colossale taglio alle tasse per i redditi più alti, con il progressivo smantellamento del welfare e la deregolamentazione di ogni settore dell’economia.

Il vero problema, suggerisce l’ignoto oppositore interno di Trump, è principalmente la “politica estera” e l’atteggiamento non abbastanza fermo e aggressivo nei confronti di rivali strategici come Russia e Cina, mentre in parallelo vengono messi in discussione rapporti e alleanze consolidate, come con i governi europei.

Come già anticipato, Trump e i suoi fedelissimi hanno accolto l’articolo del Times, così come il libro di Bob Woodward, con estrema irritazione, sia per la gravità del contenuto sia come riflesso di una crisi politica sempre più profonda. Il presidente ha minacciato di ordinare al giornale newyorchese di rivelare la fonte dell’editoriale sulla base delle necessità della “sicurezza nazionale”.

In uno dei vari tweet prodotti mercoledì, inoltre, Trump ha sollevato l’ipotesi del “tradimento” da parte dell’anonimo membro della sua amministrazione. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha invece riservato parole durissime per l’autore del pezzo, definendolo “patetico”, “irresponsabile”, “egoista” e invitandolo a rassegnare le proprie dimissioni.

Gli sviluppi di questi giorni a Washington indicano quindi un nuovo aggravarsi del conflitto politico interno, se non altro per il coincidere dei nuovi attacchi contro Trump con importanti eventi che, da un lato, rischiano di umiliare il presidente – come l’imminente assemblea generale dell’ONU – e dall’altro fanno aumentare le pressioni e richiedono decisioni delicate, come l’offensiva militare nella provincia siriana di Idlib pianificata da Mosca e Damasco.

Gli sviluppi di questi giorni a Washington indicano quindi un nuovo aggravarsi del conflitto politico interno, se non altro per il coincidere dei nuovi attacchi contro Trump con importanti eventi che, da un lato, rischiano di umiliare il presidente – come l’imminente assemblea generale dell’ONU – e dall’altro fanno aumentare le pressioni e richiedono decisioni delicate, come l’offensiva militare nella provincia siriana di Idlib pianificata da Mosca e Damasco.

Com’è ovvio, le ultime rivelazioni su Trump avranno implicazioni anche sul voto di “metà mandato” del prossimo novembre. Nonostante gli attacchi rischino di trasformarsi in un boomerang per gli oppositori del presidente, è evidente l’intenzione di preparare il campo a un possibile procedimento di “impeachment” nel caso i democratici riuscissero a riconquistare la maggioranza nel nuovo Congresso che si insedierà all’inizio del prossimo anno.

- Dettagli

- Scritto da Fabrizio Casari

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Le Nazioni Unite non ritengono il Nicaragua un “caso” su cui discutere e deliberare. Smentendo l’attività dei suoi solerti funzionari che hanno stilato un rapporto sulla base di quanto dettato dall’opposizione e dai suoi finti organismi per i diritti umani, il Consiglio di Sicurezza ha respinto la richiesta USA di discutere della situazione in Nicaragua. E’ una solenne sconfitta per i piani d’ingerenza statunitensi e rappresenta anche una sostanziale smentita dell’attività di alcuni funzionari ONU e OEA che, invece di investigare i fatti, elaborano progetti politici.

Le Nazioni Unite non ritengono il Nicaragua un “caso” su cui discutere e deliberare. Smentendo l’attività dei suoi solerti funzionari che hanno stilato un rapporto sulla base di quanto dettato dall’opposizione e dai suoi finti organismi per i diritti umani, il Consiglio di Sicurezza ha respinto la richiesta USA di discutere della situazione in Nicaragua. E’ una solenne sconfitta per i piani d’ingerenza statunitensi e rappresenta anche una sostanziale smentita dell’attività di alcuni funzionari ONU e OEA che, invece di investigare i fatti, elaborano progetti politici.

La vittoria diplomatica nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU rappresenta un ostacolo oggettivo per i golpisti e per la strategia statunitense che vuole esercitare una pressione internazionale tale da mettere il Presidente Ortega sulla difensiva. Il governo però, dopo aver dato segno di disponibilità nell’accogliere delegazioni delle diverse istituzioni internazionali ed aver ricevuto in cambio ostilità politica preconcetta e scorrettezza nei procedimenti investigativi, ha deciso di rendersi indisponibile ad una sorta di osservazione speciale, ipocrita e di parte, esigendo il riconoscimento delle istituzioni nicaraguensi e il rispetto della sua sovranità nazionale imprescindibili nelle relazioni internazionali.

Nel frattempo, a Managua, mentre a parole la destra golpista e la chiesa chiedono la riapertura del dialogo nazionale, con singolare simultaneità, l’arrivo di 1,5 milioni di dollari provenenti dalla USAID e destinati al MRS, ha coinciso con il rigurgito di incidenti ed atti di teppismo nel corso di una manifestazione della cosiddetta Alleanza Civica a Managua. Ma se quest’ultima provocazione doveva essere la dimostrazione che la contesa politica è ancora viva, l’appuntamento è fallito. E’ servita solo a dimostrare come il legame tra i proclami dell’Alleanza Civica e i delinquenti che si scatenano nelle strade siano strutturali e non circostanziali.

Il Paese è in cammino verso la piena normalità. Il governo ha dato il via all’unico dialogo nazionale possibile, definito “cammino della riconciliazione”, ovvero assemblee popolari ovunque dove gli esponenti religiosi, se vorranno, potranno partecipare e contribuire. Parallelamente si svolgeranno le assemblee per la sicurezza tra le popolazioni e la polizia nazionale, mentre la Procura Generale della Repubblica continuerà ad assegnare i titoli di proprietà alle famiglie aventi diritto. Sostegno pieno all’iniziativa da parte degli evangelici: il loro presidente, Miguel Angel Casco, ha elogiato “il dialogo tra il popolo” ed ha affermato che “con i distruttori e i golpisti non si deve dialogare. I golpisti dicono di amare il Nicaragua ma preferiscono vederla distrutta in mille pezzi piuttosto che governata dal Frente Sandinista, a causa dell’odio malato che abita nei loro cuori”.

A rendere impraticabile il dialogo richiesto dalla destra, vi sono le condizioni poste che non tengono minimamente conto della situazione nel Paese. Nella recente lettera dei golpisti al Presidente Ortega, si chiedeva la ripresa del dialogo con la Chiesa nel ruolo di mediatrice, la liberazione dei delinquenti arrestati (trasformati per l’occasione in prigionieri politici) e l’anticipazione delle elezioni. Esattamente quanto chiesto in Aprile, a parte l’abbandono del paese da parte del Presidente. Come se nel mentre il golpe non fosse stato schiacciato, come se la maggior parte della cupola golpista non fosse già scappata tra USA e Costa Rica, come se la fantomatica Alleanza, della quale non si conoscono numeri, rappresentanza e riferimenti, fosse un interlocutore credibile.

Le richieste dimostrano che il dialogo è per l’opposizione un asset di propaganda per acquisire un ruolo politico al fine di smuovere i portafogli stranieri e il governo, comprensibilmente, non ha risposto. La propaganda sfacciata non ha a che vedere con il dialogo. D’altra parte perché esso potesse ipotizzarsi nella forma fin qui conosciuta sarebbe necessaria la presenza di almeno tre attori: il governo, l’opposizione e i mediatori che mediano tra i due poli. Il governo c’è, è evidente. Ma gli altri soggetti sono in grado di rappresentare i loro ambiti?

L’opposizione

Divisa al suo interno, non ha identità, non esprime un blocco politico riconoscibile e riconosciuto. Non ci sono partiti che, forti del loro insediamento sociale ed elettorale, legalmente rappresentati nelle istituzioni, possano sedersi al tavolo. I liberali sono due partiti in guerra tra loro. I conservatori sono ridotti a percentuali ridicole. I partiti che si sono presentati alle elezioni in opposizione al Frente sono accusati dalla stessa destra golpista di essere stati al giogo dei sandinisti. Quindi con chi dialogare?

L’MRS è una organizzazione di ultradestra golpista diretta da esponenti delle famiglie ricche del paese (Cuadra, Chamorro, Belli, Cardenal etc..). Furono sandinisti quando il Fsln governava e smisero di esserlo quando finì all’opposizione e oggi provano a riconsegnare il Paese alle loro famiglie oligarchiche. Il loro programma è solo odio e rancore. Godono dell’appoggio statunitense ed europeo, sono uno dei maggiori collettori di denaro e relazioni e proprietari occulti delle diverse ONG, fondate allo scopo di ottenere appoggi internazionali e denaro. Ma rappresentano al massimo il 2% dell’elettorato e di conseguenza è difficile cucirgli un ruolo politico che gli stessi liberali non gli riconoscono.

Gli imprenditori

Il Cosep? Rappresenta le aziende che producono il 30% del PIL, che per il 70% è prodotto da chi del Cosep non fa parte, ovvero dalle micro imprese, cooperative e piccole società e lavoro informale. La stessa incidenza delle imprese straniere nelle zone franche supera di gran lunga, per occupazione e investimenti, il valore delle associate Cosep. Benché la gestione di questi mesi sia stata disastrosa, generando una pesante sconfitta politica e d’immagine e perdite multimilionarie che hanno prodotto oltre 3000 licenziamenti, il direttivo ha appena confermato Aguerri come presidente e addirittura promosso Healy a vice. Con ciò confermando la linea golpista fin qui seguita, che pone gli imprenditori oltre il margine possibile di ogni dialogo.

Nelle scelte dell’associazione hanno certamente inciso le pressioni statunitensi, che con la Nica Act (legge che ordina agli USA di bloccare i prestiti degli organismi internazionali al Nicaragua) votata dal Congresso e in attesa del voto al Senato e la piratesca legge Magnitsky (sanziona a totale capriccio degli USA ipotetici “corrotti”, come del resto già succede con “terroristi” e “violatori di diritti umani”, tutti guarda caso avversari di Washington ndr) hanno contribuito a determinare un brusco cambio di rotta per chi, con il governo di riconciliazione, aveva ottenuto diversi vantaggi e a cui, fino a 10 giorni prima del tentato golpe, gli riconosceva successi straordinari, guardandosi bene dal definirlo una “dittatura”.

Ma la secolare dipendenza dai voleri statunitensi, la naturale inclinazione verso la dimensione di colonizzati dall’esterno e padroni verso l’interno, il noto fastidio per il concetto di patria e di sovranità nazionale, ha riproposto il ruolo del Cosep nella sua versione storica. I cosiddetti imprenditori nicaraguensi sono sempre stati solo latifondisti e burguesia compradora. Non dispongono di nessuna idea di come sviluppare il Paese che non sia la consegna della sua economia nelle mani del latifondo e l’inginocchiamento di fronte a Washington, nessuna idea di modernizzazione, bensì la riedizione del rapporto schiavistico senza nemmeno curarsi della dimensione 2.0.

Del resto hanno governato per 16 anni il paese e, nonostante la condonazione del suo debito e i massicci aiuti economici venuti da USA ed Europa, lasciarono il Nicaragua in un abisso: corruzione ai massimi livelli, saccheggio delle risorse pubbliche, assenza di elettricità, istruzione e salute pubblica, infrastruttura viaria vicina al collasso, insicurezza diffusa e reddito procapite pari a quello di Haiti, il paese più povero dell’intero continente americano. Proprio in considerazione di ciò il popolo nicaraguense si guarda bene dall’andargli dietro.

La Chiesa

La Chiesa

Quanto alla Chiesa, che ormai divide con le comunità evangeliche la leadership religiosa, la sua credibilità è totalmente compromessa, visto il sostegno ai gruppi golpisti. Solo il Nunzio inviato da Papa Francesco potrebbe sedere in un ipotetico dialogo. Non è possibile, infatti, far partecipare i somozisti Baez, Alvarez o Mata in rappresentanza della chiesa.

Sono stati istigatori di odio al riparo dell’immunità diplomatica, alcuni loro sottoposti hanno partecipato direttamente alle operazioni paramilitari ed altri persino alle torture dei sandinisti prigionieri. La copertura politica, logistica e mediatica che le gerarchie ecclesiali hanno offerto al tentato colpo di stato ne rende oggettivamente impossibile qualunque loro ruolo di mediazione. Non sono mediatori, sono parte integrante e attiva della strategia golpista.

Di quale dialogo si parla?

Appare quindi strumentale la richiesta dell’opposizione di aprire di nuovo il tavolo del dialogo nazionale. Il Presidente Ortega, sin dalla vittoria elettorale del 2006, aveva stabilito una modalità di governo basata sul dialogo e sulla concertazione tra le diverse forze sociali (sindacati, imprese, governo) in considerazione della necessità storica di chiudere con le scorie del conflitto armato e del sottosviluppo cronico del Paese.

Ed effettivamente così avvenne: quel modello di governance ridusse al minimo il conflitto sociale, stabilì le fondamenta della sovranità energetica ed alimentare (oggi il Nicaragua produce la maggior parte dell’energia che utilizza e del cibo che consuma) e diede il via alla più grande opera di modernizzazione del Paese che, solo per citare un dato tra i tanti, pone il Nicaragua al sesto posto su 144 nel Gender gap report 2017 del Foro Economico Mondiale.

Nonostante l’intento golpista di Cosep, destra e Chiesa, un tavolo di conciliazione e mediazione era stato proposto dal governo anche nei primi giorni della crisi, nella speranza che fermare gli scontri potesse essere tema caro a tutti. Venne però rifiutato, tanto dai golpisti in abiti civili come da quelli in tonaca. Furono infatti gli esponenti del M19 a dichiarare, nella prima riunione, che erano disposti solo ad accettare dimissioni e fuga del governo e fu la Chiesa a sospenderlo unilateralmente contro il parere del governo. Riproporlo ora che si è perso, dopo averlo rifiutato quando si sperava di vincere, non è serio.

Il dialogo non è una passerella mediatica, bensì un momento decisivo per una politica di concertazione; ha valore politico sistemico di per sé e non può diventare un autobus della propaganda su cui salire o scendere a piacimento. Proprio quel modello di governo, che aveva nel dialogo tra le parti sociali una leva determinante, è stato la prima vittima del tentativo di colpo di stato. All’ordine del giorno c’è il recupero della tranquillità e della pace e la ripresa dell’economia danneggiata dai golpisti, non la legittimazione del golpismo con una passerella mediatica per battere cassa a Washington e Miami.

Il dialogo non è una passerella mediatica, bensì un momento decisivo per una politica di concertazione; ha valore politico sistemico di per sé e non può diventare un autobus della propaganda su cui salire o scendere a piacimento. Proprio quel modello di governo, che aveva nel dialogo tra le parti sociali una leva determinante, è stato la prima vittima del tentativo di colpo di stato. All’ordine del giorno c’è il recupero della tranquillità e della pace e la ripresa dell’economia danneggiata dai golpisti, non la legittimazione del golpismo con una passerella mediatica per battere cassa a Washington e Miami.

Il tempo necessario a curare le ferite e a depurare l’aria dall’odio dei golpisti stabilirà le condizioni per il confronto politico interno al paese. Il Nicaragua riprende la strada interrotta verso il suo sviluppo, ma ricominciare a camminare non comporta chiudere gli occhi e guardare al futuro non implica dimenticare il passato. Riconciliazione quindi, ma non impunità: questa è la strada su cui l’idea di nazione sfiderà e sconfiggerà, come sempre in passato, l’ossessione statunitense di una impossibile annessione.