- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il progetto dell’amministrazione Obama di istituzionalizzare l’uso dei droni come strumento principale nella infinita “guerra al terrore” degli Stati Uniti è stato nuovamente confermato qualche giorno fa da un articolo pubblicato in prima pagina dal New York Times. L’ultima rivelazione mette in luce come il presidente democratico e il suo staff addetto alla sicurezza nazionale avevano pianificato l’adozione in fretta e furia di “regole esplicite” per assassinare senza alcun controllo i presunti terroristi sulla lista nera della Casa Bianca, operanti in Pakistan, Yemen e altrove, nell’eventualità di un successo elettorale di Mitt Romney il 6 novembre scorso.

In tale circostanza, il nuovo presidente repubblicano avrebbe ereditato un sistema appoggiato su fondamenta pseudo-legali considerate più sicure, poiché Obama non intendeva lasciare al suo successore un “programma informe” e dunque potenzialmente esposto alle sia pure deboli critiche provenienti da media e politici liberal. Con la sconfitta di Romney, invece, il processo verso l’integrazione dei droni nelle procedure normalmente accettate per combattere il terrorismo avanzerà con un passo meno spedito.

Lo scopo dell’articolo di domenica scorsa del New York Times, come di consueto, non è di puntare il dito contro l’amministrazione Obama per avere creato un programma che di legale ha ben poco, bensì quello di dare l’immagine di una Casa Bianca impegnata in un dibattito interno per rendere più trasparente un processo decisionale che implica il deliberato assassinio extra-giudiziario di individui sospettati di far parte di organizzazioni terroristiche ovunque nel mondo, cittadini americani compresi.

Forse involontariamente, però, il quotidiano liberal newyorchese finisce per sollevare una serie di questioni che, pur non analizzate in maniera critica, evidenziano i risvolti oggettivamente criminali di un programma, come quello dei bombardamenti condotti da velivoli comandati a distanza, che è ormai parte integrante delle operazioni quotidiane dei militari e dei servizi segreti statunitensi nell’ambito delle strategie messe in atto per salvaguardare ed espandere gli interessi imperialistici di Washington nelle aree strategicamente più importanti del pianeta.

Innanzitutto, il New York Times racconta di presunte tensioni e disaccordi dietro le quinte tra i consiglieri di Obama e le varie agenzie governative, con il Pentagono e la CIA che vorrebbero maggiore libertà nella conduzione dei blitz con i droni, mentre il Dipartimento di Stato e quello di Giustizia, così come il consigliere per l’anti-terrorismo del presidente, John Brennan, preferirebbero un uso più limitato. Più precisamente, le diverse fazioni si dividono sull’opportunità di considerare i droni come una “misura estrema contro minacce imminenti agli USA” oppure come uno “strumento flessibile per aiutare i governi alleati a combattere i propri nemici o per evitare che militanti prendano il controllo di un determinato territorio”.

Oltre al fatto che le differenze tra i vari esponenti dell’amministrazione Obama appaiono in realtà molto meno marcate, come ha fatto notare ad esempio al Guardian recentemente un portavoce dell’American Civil Liberties Union (ACLU), l’esistenza stessa di un qualche dibattito interno è quanto meno discutibile, visto che da tempo i droni vengono impiegati proprio come strumento ultra-flessibile per colpire chiunque e senza prova alcuna sia considerato responsabile di avere commesso atti assimilabili al terrorismo o minacci di mettere in pericolo la sicurezza degli americani.

Oltre al fatto che le differenze tra i vari esponenti dell’amministrazione Obama appaiono in realtà molto meno marcate, come ha fatto notare ad esempio al Guardian recentemente un portavoce dell’American Civil Liberties Union (ACLU), l’esistenza stessa di un qualche dibattito interno è quanto meno discutibile, visto che da tempo i droni vengono impiegati proprio come strumento ultra-flessibile per colpire chiunque e senza prova alcuna sia considerato responsabile di avere commesso atti assimilabili al terrorismo o minacci di mettere in pericolo la sicurezza degli americani.

Inoltre, secondo la versione del Times, una delle voci moderate, quella di John Brennan, si riferisce ad un uomo che Obama voleva alla guida della CIA nel 2009 ma la cui candidatura naufragò a causa del suo coinvolgimento negli interrogatori con metodi di tortura durante l’era Bush.

Ben poco risalto viene dato dal New York Times anche all’affermazione che le basi legali su cui si fondano le operazioni con i droni “non hanno convinto molti altri paesi”, oltre a Israele, “che i bombardamenti siano accettabili secondo il diritto internazionale”. Ciò significa che l’uso dei droni e le conseguenze che essi provocano, soprattutto in termini di vittime civili, potrebbero senza dubbio attivare un’accusa di crimini di guerra per il presidente Obama e il suo entourage. La gravità di un simile scenario è sottolineata anche dalla decisione delle Nazioni Unite di aprire il prossimo anno una propria speciale unità a Ginevra per investigare le incursioni dei droni USA nel mondo.

Particolarmente ciniche e inquietanti sono poi due recenti interviste del presidente democratico citate dal New York Times. Nella prima, rilasciata il 18 ottobre nel corso di un’apparizione a “The Daily Show”, Obama ha confermato lo sforzo della sua amministrazione per creare “un’architettura legale…in modo che non soltanto io ma qualsiasi presidente abbia dei limiti alla propria autorità decisionale” in relazione all’uso dei droni”. Nella seconda, condotta da Mark Bowden per un suo libro sulla morte di Osama bin Laden, l’inquilino della Casa Bianca ha ulteriormente ribadito la necessità di istituire “un processo che preveda controlli su come vengono impiegati i droni”.

Queste affermazioni appaiono del tutto fuorvianti e in linea con il tentativo di nascondere la realtà dei fatti agli americani, visto che in questi quattro anni le incursioni con i droni sono aumentate vertiginosamente fino a colpire presunti militanti di cui non si conosce nemmeno il nome in seguito ad un processo basato sull’autorità unica e inappellabile del presidente, il quale agisce senza che vengano resi pubblici i criteri secondo i quali si procede con assassini mirati sul territorio di paesi sovrani che non sono in guerra con gli Stati Uniti.

Come è costretto ad ammettere anche il New York Times, gli obiettivi dei droni, che inizialmente si limitavano a sospettati di terrorismo che potevano avere un qualsiasi legame con i fatti dell’11 settembre, comprendono ora virtualmente chiunque imbracci un’arma per combattere l’occupazione americana del proprio paese oppure un governo alleato di Washington.

Come è costretto ad ammettere anche il New York Times, gli obiettivi dei droni, che inizialmente si limitavano a sospettati di terrorismo che potevano avere un qualsiasi legame con i fatti dell’11 settembre, comprendono ora virtualmente chiunque imbracci un’arma per combattere l’occupazione americana del proprio paese oppure un governo alleato di Washington.

Le conseguenze ultime delle decisioni prese dalla Casa Bianca in questi anni sono a dir poco agghiaccianti e potrebbero giungere, in un futuro non troppo lontano, fino all’assassinio con i droni di coloro che in territorio americano si oppongono al governo e alle sue politiche economiche e sociali sempre più a beneficio delle classi privilegiate.

Una prospettiva di questo genere appare tutt’altro che inverosimile, non soltanto perché le tensioni sociali negli USA come altrove stanno riesplodendo in concomitanza con la crisi strutturale del capitalismo internazionale, ma anche perché l’amministrazione Obama nei mesi scorsi ha già autorizzato l’uso dei droni sul suolo domestico, mentre da qualche tempo essi sono già impiegati per monitorare il traffico di droga e di clandestini al confine con il Messico.

Chiunque finisca con o senza ragione in queste categorie - oppositori interni, narco-trafficanti o disperati in cerca di migliori condizioni di vita - potrebbe teoricamente diventare un bersaglio dei droni a stelle e strisce nel prossimo futuro, in quanto designato insindacabilmente dal presidente americano come una minaccia per la sicurezza del paese.

Di tutte queste implicazioni ovviamente si guarda bene dal discuterne sia la stampa mainstream che la politica di Washington. Le richieste della classe liberal, poi, sono tutt’al più limitate alla maggiore trasparenza o alla diffusione di resoconti più realistici degli effetti dei bombardamenti con i droni. Richieste però che, nonostante la propaganda di giornali come il New York Times, il governo americano non potrà accogliere senza ammettere l’enorme numero di vittime civili innocenti e la natura criminale di un programma sottratto ormai a qualsiasi controllo legale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le disastrose condizioni in cui sono costretti a lavorare ogni giorno gli operai dei cosiddetti paesi emergenti sono apparse nuovamente in tutta la loro gravità agli occhi del mondo in seguito al rogo del fine settimana appena trascorso in una fabbrica tessile del Bangladesh che ha provocato una vera e propria strage. Il fuoco ha letteralmente intrappolato nella struttura non lontana dalla capitale, Dhaka, centinaia di lavoratori, molti dei quali non hanno potuto mettersi in salvo a causa dell’assenza delle più normali norme di sicurezza in un edificio in cui venivano prodotti articoli destinati ad importanti aziende occidentali.

Il bilancio provvisorio dell’incendio presso la Tazreen Fashions, situata nel distretto industriale di Ashulia, è di 112 morti e almeno 150 feriti. L’edificio che ospita la fabbrica di articoli di abbigliamento si sviluppa su nove piani, di cui gli ultimi tre ancora in costruzione. L’inferno è scoppiato sabato scorso attorno alle 18.45 con un corto circuito partito in un deposito di filati al piano terra. Il fuoco si è poi rapidamente diffuso ai piani superiori dove i dipendenti dell’azienda non avevano a disposizione nessuna scala di emergenza esterna all’edificio. Coloro che sono riusciti a mettersi in salvo lo hanno fatto passando attraverso le finestre e scendendo per mezzo di un’impalcatura esterna utilizzata per lavori di ristrutturazione in corso.

La Tazreen Fashions era stata aperta solo nel 2010 ed impiega circa 1.500 lavoratori che producono soprattutto magliette, polo e indumenti in pile per un fatturato annuo di 35 milioni di dollari. Al momento dello scoppio dell’incendio erano presenti in fabbrica almeno 600 operai impegnati in straordinari, con ogni probabilità per arrotondare uno stipendio minimo che in Bangladesh non arriva ai 40 dollari al mese.

Le grandi aziende occidentali che sfruttano il lavoro degli operai in paesi come il Bangladesh sono ovviamente ben consapevoli delle condizioni esistenti nelle fabbriche che consentono loro di raccogliere profitti enormi. Per ripulire la propria immagine di fronte all’opinione pubblica internazionale, tuttavia, esse hanno creato un sistema di facciata basato su audit condotti da presunte autorevoli compagnie di certificazione che dovrebbero verificare il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro e che quasi mai corrisponde alla situazione reale.

Alla luce dei primi resoconti dopo la strage di sabato, la Tazreen Fashions non sembra fare eccezione. Infatti, per conto di Wal-Mart - il colosso americano della distribuzione noto per la compressione delle retribuzioni e dei diritti dei propri dipendenti o “associati” - in questa struttura era stato condotto un audit nel maggio 2011 che aveva evidenziato un “elevato rischio” sicurezza. Nell’agosto dello stesso anno c’è stato poi un altro sopralluogo a seguito del quale il rischio è stato abbassato a “medio”, mentre un ulteriore audit era in programma per il 2013.

I vertici di Wal-Mart hanno affermato di non essere in grado di confermare se Tazreen Fashions stava ancora fornendo i propri punti vendita, anche se l’associazione International Labor Rights Forum sostiene di avere rinvenuto tra le macerie alcuni documenti che indicano forniture in corso sia a favore di Wal-Mart che di altre corporation americane e di altri paesi. Secondo quanto riportato dai media in questi giorni, per far scattare la sospensione degli ordini emessi da Wal-Mart a causa di questioni legate alla sicurezza, una fabbrica deve essere valutata per tre volte ad alto rischio in un periodo di due anni.

I vertici di Wal-Mart hanno affermato di non essere in grado di confermare se Tazreen Fashions stava ancora fornendo i propri punti vendita, anche se l’associazione International Labor Rights Forum sostiene di avere rinvenuto tra le macerie alcuni documenti che indicano forniture in corso sia a favore di Wal-Mart che di altre corporation americane e di altri paesi. Secondo quanto riportato dai media in questi giorni, per far scattare la sospensione degli ordini emessi da Wal-Mart a causa di questioni legate alla sicurezza, una fabbrica deve essere valutata per tre volte ad alto rischio in un periodo di due anni.

Per l’organizzazione Clean Clothes Campaign di Amsterdam, che si batte per il miglioramento delle condizioni di lavoro nei paesi del terzo mondo, dal 2006 sono morte almeno 500 persone in incendi scoppiati nelle fabbriche del Bangladesh. In una dichiarazione rilasciata ai media nel fine settimana, la coordinatrice del gruppo, Ineke Zeldenrust, ha puntato il dito contro marchi come Wal-Mart, Tommy Hilfiger o Gap, i quali sarebbero consapevoli da anni di avere scelto di fare affari con fabbriche che sono vere e proprie “trappole mortali”, perciò la loro mancanza di volontà nel prendere provvedimenti “equivale a negligenza criminale”.

Oltre alle grandi compagnie transnazionali, anche i governi dei paesi che ospitano questi opifici sono complici delle continue stragi che si registrano. In Bangladesh, d’altra parte, l’industria tessile impiega più di 3 milioni di lavoratori, in gran parte donne, ed alimenta esportazioni pari a 18 miliardi di dollari all’anno, facendo di questo poverissimo paese il secondo esportatore di prodotti di abbigliamento nel mondo, dopo la Cina.

Gli operai del Bangladesh sono tra i meno pagati del pianeta e le loro condizioni hanno portato a numerose proteste e scioperi in questi anni, spesso repressi duramente dalle forze di polizia. Come ha ricordato l’altro giorno il New York Times, proprio quest’anno il corpo senza vita dell’attivista Aminul Islam, che si batteva per migliori condizioni di lavoro e per l’aumento delle retribuzioni dei lavoratori bengalesi, è stato ritrovato nei pressi della capitale Dhaka con evidenti segni di tortura.

Le dichiarazioni di turbamento rilasciate dopo la strage dal primo ministro, Sheik Hasina, non sembrano perciò esprimere tanto il cordoglio per le vittime quanto piuttosto il timore che l’episodio possa generare complicazioni che minaccino la competitività del Bangladesh, a tutto vantaggio dei paesi vicini, impegnati in una corsa al ribasso per offrire le condizioni più vantaggiose alle grandi aziende multinazionali.

Per queste ragioni è iniziata subito un’operazione di contenimento dei danni da parte del governo centrale. Contro i familiari delle vittime, giunti sul luogo del disastro per chiedere notizie dei loro cari intrappolati nella fabbrica e per denunciare poi i ritardi nei soccorsi, sono stati ad esempio impiegati gas lacrimogeni da parte delle forze di sicurezza.

L’associazione delle aziende bengalesi esportatrici di prodotti tessili ha invece promesso compensazioni pari a circa 1.200 dollari per ogni vittima del rogo, una cifra irrisoria per cercare di comprare il silenzio dei parenti dei lavoratori deceduti. Queste iniziative, in ogni caso, non hanno per ora calmato gli animi tra i lavoratori del Bangladesh, come ha chiarito la manifestazione di protesta organizzata lunedì a Dhaka dagli operai del settore tessile e dai familiari delle vittime di Tazreen Fashions.

L’associazione delle aziende bengalesi esportatrici di prodotti tessili ha invece promesso compensazioni pari a circa 1.200 dollari per ogni vittima del rogo, una cifra irrisoria per cercare di comprare il silenzio dei parenti dei lavoratori deceduti. Queste iniziative, in ogni caso, non hanno per ora calmato gli animi tra i lavoratori del Bangladesh, come ha chiarito la manifestazione di protesta organizzata lunedì a Dhaka dagli operai del settore tessile e dai familiari delle vittime di Tazreen Fashions.

Secondo quanto riportato dalla testata locale on-line bdnews24, lunedì il ministro del Lavoro bengalese, Ahmed Raju, avrebbe poi organizzato dei team di ispettori da inviare nelle fabbriche del paese per accertare le condizioni di sicurezza, mentre allo stesso tempo è stata annunciata la chiusura di quelle strutture che non dispongono di sufficienti uscite di emergenza.

Queste ed altre misure, annunciate come al solito all’indomani di stragi orribili per placare lo sdegno dell’opinione pubblica, hanno però ben poche probabilità di essere messe in atto e, comunque, farebbero ben poco per migliorare in maniera sensibile la situazione generale. Il rischio quotidiano che corrono i lavoratori del Bangladesh è d’altra parte stato confermato dalla notizia di un nuovo incendio scoppiato lunedì in un’altra fabbrica tessile alla periferia di Dhaka che non avrebbe però fatto alcuna vittima.

Quella di sabato alla Tazreen Fashions è la più grave sciagura dovuta ad un incendio su un luogo di lavoro in Bangladesh e segue di poco più di due mesi quella che in circostanze analoghe in Pakistan è stata la peggiore strage in assoluto tra i disastri industriali. In quella occasioni a morire in un incendio furono oltre 300 operai di una fabbrica di Karachi - Ali Enterprises - che riforniva anch’essa marchi di abbigliamento occidentali e che allo stesso modo era stata da poco sottoposta a quelli che avrebbero dovuto essere rigorosi accertamenti per verificare l’esistenza delle basilari norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

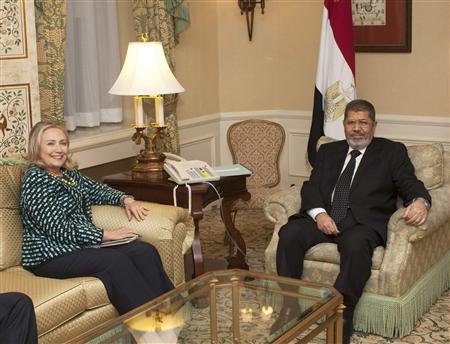

Con un altro colpo di mano, il presidente islamista egiziano, Mohamed Mursi, qualche giorno fa ha emesso una nuova dichiarazione costituzionale con la quale si è auto-assegnato poteri virtualmente assoluti. La mossa di Mursi è giunta subito dopo la sua mediazione a favore della tregua tra Hamas e Israele a Gaza ed ha prevedibilmente scatenato massicce manifestazione di protesta in tutto il paese.

Per “salvaguardare la rivoluzione, l’unità e la sicurezza nazionale”, il presidente si è attribuito la facoltà di adottare “qualsiasi misura” e, soprattutto, le sue decisioni non saranno appellabili “in nessun modo e da nessuna entità” dello Stato. In particolare, l’azione di Mursi è rivolta contro il potere giudiziario egiziano, con il quale è in corso un durissimo scontro fin dal suo insediamento alla presidenza.

Il pretesto dell’attacco ai giudici, in gran parte nominati dall’ex presidente Mubarak, è stata la presunta necessità di sradicare quanto rimane nelle istituzioni del precedente regime. Mursi ha perciò sollevato dall’incarico il procuratore generale della Corte di Cassazione, Abdel Meguid Mahmoud, nominato anch’egli da Mubarak e da tempo impegnato nel tentativo di dissolvere l’Assemblea Costituente dominata dai membri del braccio politico dei Fratelli Musulmani, di cui fa parte lo stesso presidente.

La rimozione di Mahmoud da parte di quest’ultimo era stata già tentata qualche mese fa, ma una serie di manifestazioni di protesta e l’opposizione dei giudici del paese aveva costretto Mursi a fare marcia indietro. Rafforzato dal ruolo svolto nella mediazione della tregua a Gaza e dagli elogi ricevuti dalla comunità internazionale, Mursi ha però ora deciso di procedere con l’espansione dei suoi poteri, rimpiazzando il procuratore generale con un uomo più vicino ai Fratelli Musulmani, l’ex vice-presidente della Corte Costituzionale, Talaat Ibrahim Mohammed Abdullah.

Nel prendere le decisioni degli ultimi giorni, Mursi, il quale lo scorso agosto aveva già estromesso dal potere i militari che a loro volta si erano sostituiti a Mubarak con il Consiglio Supremo delle Forze Armate, ha affermato che i poteri assoluti che si è assegnato verranno meno una volta che verrà approvata la nuova costituzione egiziana.

Di fronte alla popolazione, Mursi ha giustificato le sue azioni con le sentenze troppo lievi o la mancata condanna dei responsabili della repressione messa in atto dal regime durante la rivolta scoppiata a inizio 2011 e che ha portato alla deposizione di Mubarak. Il riferimento alla rivoluzione è però del tutto ipocrita, dal momento che i Fratelli Musulmani non avevano preso parte da subito alle proteste di piazza, unendosi alla rivolta solo quando è risultato chiaro che il regime stava per crollare, così da inserirsi nel vuoto politico rimasto, evitando di lasciare il paese alle forze più radicali.

Di fronte alla popolazione, Mursi ha giustificato le sue azioni con le sentenze troppo lievi o la mancata condanna dei responsabili della repressione messa in atto dal regime durante la rivolta scoppiata a inizio 2011 e che ha portato alla deposizione di Mubarak. Il riferimento alla rivoluzione è però del tutto ipocrita, dal momento che i Fratelli Musulmani non avevano preso parte da subito alle proteste di piazza, unendosi alla rivolta solo quando è risultato chiaro che il regime stava per crollare, così da inserirsi nel vuoto politico rimasto, evitando di lasciare il paese alle forze più radicali.

Singolarmente, tale strategia coincide con quella degli Stati Uniti, i quali hanno appoggiato Mubarak fino a quando è stato possibile, per poi dare il loro sostegno alla rivoluzione una volta individuate quelle forze, come appunto i Fratelli Musulmani, che potevano continuare a garantire la difesa dei propri interessi nella regione.

Mursi e il suo governo, inoltre, hanno puntualmente represso ogni ulteriore movimento di protesta in questi mesi, continuando anche a perseguire un’agenda liberista in ambito economico con quelle politiche che avevano precisamente contribuito a scatenare la rivolta contro Mubarak.

A inizio della settimana scorsa, infatti, l’Egitto si è assicurato un prestito da quasi 5 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale dopo lunghissime trattative, in cambio ovviamente di misure volte a contenere il deficit pubblico che graveranno sulle classe più disagiate. Qualche giorno dopo, il governo del Cairo ha anche approvato il taglio ai sussidi statali sul prezzo dei carburanti, una misura profondamente impopolare e che, ad esempio, nella vicina Giordania, dove è stata adottata di recente, sta mettendo a rischio la stabilità stessa del regime.

Dalla comunità internazionale è giunta in questi giorni la sostanziale condanna nei confronti del colpo di mano di Mursi, anche se le reazioni appaiono più che altro di circostanza. Gli Stati Uniti, da parte loro, dopo il silenzio iniziale, tramite la portavoce del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland, hanno ricordato che “l’obiettivo principale della rivolta che ha rimosso Mubarak era quello di fare in modo che una sola persona o istituzione non potesse concentrare nelle proprie mani troppi poteri”, mentre allo stesso tempo hanno invitato il governo a cercare una soluzione allo scontro politico in atto tramite il dialogo.

Mursi, tuttavia, ha avuto frequenti contatti sia con il presidente Obama sia con il Segretario di Stato, Hillary Clinton, nei giorni scorsi durante i negoziati per la ricerca di una tregua a Gaza. Come già ricordato, il leader egiziano è stato ricoperto di lodi da parte dell’amministrazione Obama e dei media mainstream americani, così che appare possibile che la sua mossa abbia trovato almeno la tacita approvazione da parte di Washington.

Mursi, tuttavia, ha avuto frequenti contatti sia con il presidente Obama sia con il Segretario di Stato, Hillary Clinton, nei giorni scorsi durante i negoziati per la ricerca di una tregua a Gaza. Come già ricordato, il leader egiziano è stato ricoperto di lodi da parte dell’amministrazione Obama e dei media mainstream americani, così che appare possibile che la sua mossa abbia trovato almeno la tacita approvazione da parte di Washington.

Ciò appare tanto più probabile alla luce del fatto che la risoluzione della recente crisi a Gaza ha confermato il ruolo di Mursi e dei Fratelli Musulmani come guardiani nella regione degli interessi di Stati Uniti e Israele, con i quali il presidente egiziano ha collaborato per il raggiungimento della tregua, garantendo tra l’altro di adoperarsi per contenere l’azione di Hamas nella striscia.

Al Cairo e nelle principali città egiziane, intanto, sono andate in scena manifestazione di protesta che hanno ricordato le scene di Piazza Tahrir all’inizio della rivoluzione nel 2011. Giovani e affiliati a movimenti di opposizione secolari sono tornati a chiedere la caduta del regime, questa volta dominato dai Fratelli Musulmani. Le forze di polizia hanno riposto come al solito duramente, causando decine di feriti, mentre anche i sostenitori dei Fratelli Musulmani hanno manifestato a favore di Mursi assieme ai partiti e ai movimenti salafiti (ultra-islamisti).

Dura è stata infine anche la risposta al presidente da parte dei giudici egiziani. Un’associazione di questi ultimi nel fine settimana ha annunciato la sospensione di tutte le attività giudiziarie, minacciando di aggravare lo scontro frontale tra due delle principali istituzioni del paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre la comunità internazionale era intenta a seguire lo svolgimento dell’aggressione israeliana nella striscia di Gaza, a inizio settimana l’esercito ribelle che opera nelle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo è entrato pressoché indisturbato nella importante città di Goma, popolata da un milione di abitanti, prendendone possesso di fronte ad un impotente contingente militare delle Nazioni Unite.

Subito dopo, migliaia di poliziotti e soldati dell’esercito regolare si sono uniti alle forze ribelli, i cui leader, nonostante gli appelli internazionali, hanno annunciato di volersi dirigere verso la capitale, Kinshasa, per costringere il presidente, Joseph Kabila, a dimettersi e “liberare” così l’intero paese centro-africano.

Il prossimo immediato obiettivo della milizia M23 sembra essere la città di Bukavu, capitale della provincia Sud-Kivu situata sull’omonimo lago. Sotto il controllo dei ribelli sarebbe già caduta la località di Sake, ad una trentina di chilometri da Goma, dove giovedì sono stati registrati scontri con le forze armate. Secondo quanto riportato mercoledì dalla Associated Press, nel corso di un raduno organizzato dai ribelli presso lo stadio di quest’ultima città, più di duemila soldati e 700 poliziotti hanno consegnato le loro armi all’M23, mentre a Bukavu la popolazione è già scesa nelle strade per manifestare contro il governo centrale e a favore dei guerriglieri in arrivo.

I soldati dell’esercito regolare sono rimasti invece in gran parte in attesa di ordini dalle autorità di Kinshasa presso una località nelle vicinanze di Goma. I militari della missione MONUSCO dell’ONU, a loro volta, non hanno potuto muovere un dito per contrastare l’avanzata dei ribelli perché ciò non rientra nel loro mandato in Congo.

Per venire a capo della crisi, intanto, il presidente congolese Kabila si è recato nella capitale dell’Uganda, Kampala, per incontrare il presidente del vicino Ruanda, Paul Kagame, e discutere dell’emergenza in corso grazie alla mediazione del presidente ugandese, Yoweri Museveni. Secondo alcuni media, visto l’aggravarsi della situazione, Kabila sarebbe sul punto di accettare un confronto diretto con i vertici dell’M23, cosa che si era sempre rifiutato di fare. Per il momento, tuttavia, l’unica concessione ufficiale del presidente ai ribelli sarebbe la promessa di valutare le loro richieste.

La nuova crisi in Congo è stata discussa anche alle Nazioni Unite, dove martedì il Consiglio di Sicurezza ha approvato all’unanimità una serie di sanzioni nei confronti dei leader dell’M23, ai quali è stato chiesto di ritirarsi da Goma. Contemporaneamente, il Consiglio di Sicurezza ha esortato i paesi vicini a interrompere l’appoggio garantito ai ribelli, senza però nominare i due governi responsabili, quelli di Uganda e soprattutto Ruanda, già accusati da un recente rapporto dell’ONU di fomentare il caos in Congo, finanziando e fornendo armi clandestinamente all’M23 e alle formazioni militari che lo hanno preceduto.

La nuova crisi in Congo è stata discussa anche alle Nazioni Unite, dove martedì il Consiglio di Sicurezza ha approvato all’unanimità una serie di sanzioni nei confronti dei leader dell’M23, ai quali è stato chiesto di ritirarsi da Goma. Contemporaneamente, il Consiglio di Sicurezza ha esortato i paesi vicini a interrompere l’appoggio garantito ai ribelli, senza però nominare i due governi responsabili, quelli di Uganda e soprattutto Ruanda, già accusati da un recente rapporto dell’ONU di fomentare il caos in Congo, finanziando e fornendo armi clandestinamente all’M23 e alle formazioni militari che lo hanno preceduto.

L’avanzata fin qui inarrestabile di una milizia composta da non più di tremila uomini, e che è stata spesso definita come disordinata e priva di disciplina, dipende, oltre che dall’appoggio decisivo di Ruanda e Uganda, anche dalla diffusa impopolarità del governo centrale, universalmente considerato inefficace e corrotto.

La ribellione nel Congo orientale è di lunga data ma il cosiddetto gruppo M23 (ufficialmente CNDP o Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo) è stato creato solo lo scorso mese di aprile sotto la guida dell’ex generale dell’esercito regolare, Bosco Ntaganda, nato in Ruanda e colpito fin dal 2006 da un mandato di cattura del Tribunale Penale Internazionale per crimini contro l’umanità.

I membri di questa milizia sono in gran parte soldati disertori ed ex appartenenti alle precedenti organizzazioni ribelli che avrebbero dovuto essere integrati nelle forze armate congolesi in base ad un accordo siglato con il governo di Kinshasa il 23 marzo 2009, da cui il nome del loro gruppo. I leader che hanno fondato l’M23 avevano garantito il loro pieno appoggio alla candidatura del presidente Kabila nelle discusse elezioni presidenziali del novembre 2011 ma la rottura è arrivata di lì a poco, a loro dire a causa delle mancate promesse previste dall’accordo.

Il sostegno principale alle formazioni ribelli che agiscono da tempo nelle regioni orientali del Congo è garantito dal governo di etnia Tutsi del Ruanda, guidato da Paul Kagame. Già nel 1996 e nel 1998 il regime di Kigali aveva contribuito ad alimentare un’escalation di scontri e violenze nel paese vicino, tenendo nascosto il proprio coinvolgimento mentre stava dispiegando migliaia di truppe oltre il confine occidentale. Secondo il già citato rapporto dell’ONU, l’M23, così come i suoi predecessori, non è soltanto un gruppo ribelle finanziato e armato dal Ruanda ma addirittura un estensione dell’esercito ruandese, comandato dal ministro della Difesa di Kigali.

La protezione offerta dal Ruanda alle forze ribelli congolesi è legata in primo luogo al tentativo di controllare il redditizio commercio delle ingenti risorse naturali conservate nei territori orientali di questo travagliato paese. Questa strategia di continua destabilizzazione del Congo, messa in atto dal presidente Kagame, è stata resa possibile dal fatto che il Ruanda uscito dal genocidio del 1994 è uno stretto alleato dell’occidente e, in particolare, degli Stati Uniti.

Solo recentemente, perciò, la comunità internazionale ha iniziato a puntare il dito in maniera aperta contro il regime di Kigali, accusato di manovrare forze ribelli che, secondo le organizzazioni a difesa dei diritti umani, sono responsabili di massacri etnici, stupri di massa, omicidi, torture, rapimenti e sfruttamento di bambini-soldato.

Il motivo del cambiato atteggiamento nei confronti del Ruanda, sottolineato anche dal recente invito rivolto dagli Stati Uniti a Paul Kagame di porre fine al finanziamento dei ribelli in Congo, non è dovuto soltanto alle aumentate pressioni internazionali, ma anche a calcoli geo-strategici che riguardano un’area così ricca di risorse naturali nel continente africano. In particolare, come hanno messo in evidenza alcuni documenti diplomatici resi noti da WikiLeaks, gli Stati Uniti vedono con crescente apprensione i legami economici sempre più stretti tra il Ruanda e la Cina.

Il cambiamento di toni dell’amministrazione Obama nei confronti del governo ruandese rivela dunque il consueto cinismo che contraddistingue la politica estera americana, visto che Kagame è stato per quasi due decenni un partner affidabile degli Stati Uniti, nonostante siano da tempo note non solo le manovre del suo governo in Congo, ma anche le responsabilità nello scatenamento del genocidio del 1994 e i crimini contro l’umanità commessi dalle forze ribelli Tutsi, che l’attuale presidente comandava, nel rovesciamento del precedente governo Hutu con l’appoggio dell’esercito ugandese.

Il cambiamento di toni dell’amministrazione Obama nei confronti del governo ruandese rivela dunque il consueto cinismo che contraddistingue la politica estera americana, visto che Kagame è stato per quasi due decenni un partner affidabile degli Stati Uniti, nonostante siano da tempo note non solo le manovre del suo governo in Congo, ma anche le responsabilità nello scatenamento del genocidio del 1994 e i crimini contro l’umanità commessi dalle forze ribelli Tutsi, che l’attuale presidente comandava, nel rovesciamento del precedente governo Hutu con l’appoggio dell’esercito ugandese.

Mercoledì, in ogni caso, Ruanda e Uganda hanno chiesto ai ribelli di ritirarsi da Goma e di interrompere la loro offensiva. Il comunicato emesso da Kampala da Museveni e Kagame afferma anche che i loro governi sono impegnati nelle trattative per il raggiungimento di una tregua in Congo. I timori dei due sponsor dell’M23 sono legati sia ad una possibile destabilizzazione totale del paese vicino sia alle conseguenze che entrambi sarebbero costretti a pagare nei rapporti con l’Occidente in caso di un’escalation incontrollata della crisi.

L’appello dei loro protettori è stato però respinto dai leader dell’M23, tanto che il responsabile del braccio politico del gruppo, Jean-Marie Runiga, l’altro giorno ha affermato senza mezzi termini che Ruanda e Uganda non hanno alcun diritto di imporre il loro volere sulla milizia ribelle. Runiga ha poi confermato la volontà dell’M23 di avanzare nel paese fino a quando il presidente Kabila non accetterà di intraprendere un negoziato diretto.

Nel frattempo, il conto della crisi continua ad essere pagato a caro prezzo dalla popolazione civile di un paese che, a fronte di vaste riserve di diamanti, oro, cobalto, rame, petrolio e legame, rimane uno dei più poveri e sottosviluppati del pianeta. In questa regione dell’Africa centrale si scontrano infatti disparati interessi che fanno capo ai paesi vicini e alle varie potenze internazionali, finendo per alimentare perenni conflitti etnici, ribellioni e crisi di difficile soluzione come quella attualmente in atto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

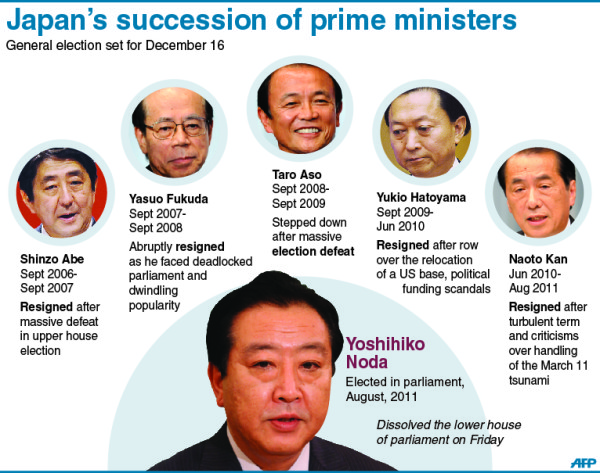

Qualche giorno fa, il primo ministro giapponese, Yoshihiko Noda, ha deciso di sciogliere la Camera bassa del Parlamento nazionale, fissando la data delle elezioni anticipate al 16 dicembre prossimo. La mossa dell’impopolare leader del Partito Democratico (DPJ) era attesa da tempo e, con ogni probabilità, finirà per riconsegnare il paese del Sol Levante ai liberal-democratici che avevano dovuto incassare una pesantissima sconfitta soltanto tre anni fa dopo cinque decenni di dominio pressoché incontrastato.

L’imminente appuntamento con le urne in Giappone segna dunque la fine della travagliata parabola del DPJ alla guida del paese, caratterizzata da promesse mancate, lotte intestine e dalla pessima gestione della catastrofe naturale e nucleare del marzo 2011. Il DPJ aveva trionfato nelle elezioni del settembre 2009 grazie ad un progetto di cambiamento basato sulla promessa di aumentare la spesa pubblica destinata ai programmi sociali, sul ridimensionamento della onnipotente burocrazia statale e sul riequilibrio di una politica estera troppo appiattita sulle posizioni di Washington a fronte di legami commerciali sempre più intensi con la Cina.

Le speranze alimentate dal partito di centro-sinistra erano state però ben presto frustrate e le dimissioni già nel giugno 2010 del premier Yukio Hatoyama, in seguito al fallito tentativo di far chiudere una base militare americana sull’isola di Okinawa, avevano segnato l’inizio del progressivo tracollo del DPJ. Con il successore di Hatoyama, Naoto Kan, e l’attuale primo ministro Noda, infine, il Giappone è tornato ad allinearsi fedelmente agli Stati Uniti in politica estera, mentre sul fronte interno nuove tasse e tagli alla spesa per combattere un debito pubblico gigantesco hanno definitivamente gettato in mare le ambiziose promesse elettorali. In particolare, a segnare la sorte del governo Noda è stata la contestatissima approvazione la scorsa estate del raddoppio dell’imposta sui consumi, decisa per cercare di mettere un freno al deficit nipponico. Questo provvedimento, escluso dal DPJ in campagna elettorale, ha provocato una scissione all’interno del partito con la fuoriuscita di una minoranza guidata dall’eminenza grigia Ichiro Ozawa, così che Noda ha dovuto fare affidamento sul voto decisivo dell’opposizione del Partito Liberal Democratico (LDP).

In particolare, a segnare la sorte del governo Noda è stata la contestatissima approvazione la scorsa estate del raddoppio dell’imposta sui consumi, decisa per cercare di mettere un freno al deficit nipponico. Questo provvedimento, escluso dal DPJ in campagna elettorale, ha provocato una scissione all’interno del partito con la fuoriuscita di una minoranza guidata dall’eminenza grigia Ichiro Ozawa, così che Noda ha dovuto fare affidamento sul voto decisivo dell’opposizione del Partito Liberal Democratico (LDP).

Quest’ultimo, in cambio dell’appoggio all’aumento della tassa, ha però chiesto lo scioglimento anticipato della Camera bassa della Dieta Nazionale, giunto alla fine venerdì scorso dopo settimane di esitazioni e manovre da parte di un primo ministro consapevole di andare incontro ad una dura resa dei conti con gli elettori.

Il collasso del DPJ non si traduce peraltro in una particolare popolarità dell’LDP, tanto che secondo i più recenti sondaggi, che danno il partito di governo ben al di sotto del 20%, lo indicano a non più del 30%. Ciò significa che, assieme, il partito che detiene attualmente la maggioranza in Parlamento e quello che ha monopolizzato la scena politica giapponese per oltre mezzo secolo non raccolgono nemmeno il consenso della metà degli elettori. Nelle elezioni del 2009, questi due partiti ottennero oltre l’80% del voto popolare.

Il discredito delle principali formazioni politiche giapponesi determinerà probabilmente, oltre ad una maggiore frammentazione e la probabile necessità di alleanze allargate per formare un nuovo governo, l’esplosione del voto di protesta che potrebbe premiare, tra gli altri, due partiti fondati di recente da altrettanti politici di orientamento populista.

Uno di loro è l’80enne Shintaro Ishihara, dimessosi dalla carica di governatore dell’area metropolitana di Tokyo ad un anno di distanza dalla sua rielezione per creare il Partito dell’Alba (SPJ). Ishihara è un ex parlamentare di estrema destra, nonché autore di alcuni best-seller, che qualche mese fa aveva contribuito a far precipitare le relazioni tra Giappone e Cina manifestando l’intenzione di acquistare dai loro proprietari privati le isole Senkaku (Diaoyu in cinese), rivendicate da Pechino. L’acquisto sarebbe stato effettuato successivamente dal governo centrale, suscitando ugualmente le ire del governo cinese.

Nel panorama politico nipponico ha fatto poi irruzione anche il 43enne Toru Hashimoto, carismatico sindaco di Osaka e recente fondatore del Partito per la Restaurazione del Giappone. Nonostante le differenze irrisolte tra Ishihara e Hashimoto, i due hanno deciso qualche giorno fa di unire le loro forze e di presentarsi con un’unica formazione alle prossime elezioni, con la speranza di diventare la terza forza politica del paese e di fungere da ago della bilancia nella formazione del futuro governo. Un altro inedito raggruppamento che si presenterà agli elettori è infine quello del già ricordato Ozawa, artefice del successo del DPJ del 2009 e uscito indenne da una serie di vicende legali. A luglio, Ozawa aveva abbandonato il partito in polemica con la leadership di Noda assieme a una cinquantina di parlamentari, con i quali ha creato un nuovo partito, chiamato “Kokumin no Seikatsu ga Daiichi” (“Prima la vita dei cittadini”), che minaccia di sottrarre ulteriori voti al già screditato DPJ.

Un altro inedito raggruppamento che si presenterà agli elettori è infine quello del già ricordato Ozawa, artefice del successo del DPJ del 2009 e uscito indenne da una serie di vicende legali. A luglio, Ozawa aveva abbandonato il partito in polemica con la leadership di Noda assieme a una cinquantina di parlamentari, con i quali ha creato un nuovo partito, chiamato “Kokumin no Seikatsu ga Daiichi” (“Prima la vita dei cittadini”), che minaccia di sottrarre ulteriori voti al già screditato DPJ.

Di fronte ad una simile scelta, non è da escludere che il voto del 16 dicembre si risolverà nel caos e nella paralisi politica in un paese segnato dal continuo declino della sua economia. La quota maggiore di voti dovrebbe però assicurarsela comunque il Partito Liberal Democratico, il quale a settembre ha eletto come proprio leader l’ex primo ministro Shinzo Abe. Abe era già stato a capo di un gabinetto a Tokyo tra il 2006 e il 2007 per poi dimettersi ufficialmente a causa di problemi di salute, ma più che altro a causa della sua impopolarità e in seguito ad alcuni scandali che avevano coinvolto membri del governo.

Un eventuale esecutivo guidato da Abe lascia intravedere una serie di problemi, soprattutto per il marcato nazionalismo di cui è portatore. Dopo la sua nomina alla guida dell’LDP, l’ex premier ha infatti visitato provocatoriamente il controverso Santuario di Yasukuni, dedicato alle anime dei soldati giapponesi che sono morti al servizio dell’Imperatore, tra cui vi sono numerosi condannati per crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale.

Ogni visita di politici giapponesi a questo santuario suscita le critiche di Cina e Sud Corea, vittime dell’imperialismo nipponico nella prima metà del secolo scorso, così che l’iniziativa di Abe è stata universalmente intesa come un messaggio lanciato a Pechino in previsione di un probabile ulteriore deterioramento dei rapporti bilaterali nei prossimi mesi.

Nel degrado generale del clima politico giapponese e con il peggioramento delle condizioni di vita della maggior parte della popolazione, tutti i partiti stanno peraltro giocando la carta del nazionalismo per distogliere l’attenzione degli elettori dalle responsabilità di una classe politica incapace di affrontare i veri problemi del paese.

Questa strategia irresponsabile continuerà ad essere impiegata quasi certamente anche dopo il voto di dicembre quando, indifferentemente da chi uscirà vincitore, il nuovo governo sarà chiamato ad implementare pesanti e impopolari misure di austerity, richieste a gran voce dalle élite economiche interne e dagli ambienti finanziari internazionali, preoccupati per una crescita inesistente e un debito pubblico che supera abbondantemente il 200% del PIL nazionale.