- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A poche ore dalla definitiva chiusura della campagna elettorale per la Casa Bianca, i due principali candidati al successo finale sono stati protagonisti di una serie di frenetici eventi per convincere i pochi votanti ancora indecisi. All’apertura dei seggi in tutto il paese, Barack Obama sembra conservare un lievissimo margine di vantaggio sul rivale repubblicano, Mitt Romney, anche se la presidenza degli Stati Uniti si giocherà alla fine come al solito in una manciata di stati in bilico tra i due contendenti.

Come per gran parte degli ultimi mesi, anche nelle fasi finali della loro campagna Obama e Romney hanno dunque rivolto la loro attenzione proprio a questi stati dove loro stessi, i loro vice - Joe Biden e Paul Ryan - e altri esponenti di spicco dei rispettivi team si sono recati alla vigilia del voto. Nella sola giornata di lunedì, infatti, i quattro componenti dei due “ticket” presidenziali hanno tenuto ben 14 eventi negli stati in bilico, di cui 6 in Ohio che, con i suoi 18 voti elettorali, rappresenta probabilmente il premio più ambito dell’election day.

A partire dalla mattinata di domenica, Obama ha presenziato ad un comizio in New Hampshire a fianco di Bill Clinton per poi spostarsi in Ohio, in Florida e in Colorado. Lunedì, il presidente è poi tornato in Ohio, a Cincinnati, e successivamente ha toccato Wisconsin e Iowa, chiudendo la giornata nel quartier generale di Chicago dove attenderà i risultati del voto. Romney, da parte sua, domenica ha fatto visita per la 14esima volta dell’anno, primarie escluse, in Iowa, spostandosi poi per la 44esima volta in Ohio, a Cleveland, dove è rimasto fino a lunedì prima di muoversi verso Virginia, Florida e New Hampshire. Anche Romney attenderà le sorti della sfida per la Casa Bianca presso la sede del suo comitato elettorale, a Boston.

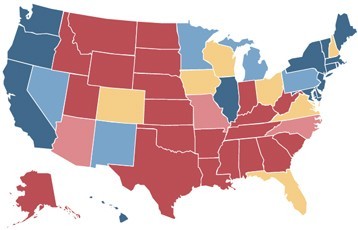

Sulla situazione della mappa elettorale americana sembrano concordare più o meno tutti i giornali e gli analisti d’oltreoceano. Quella stilata dal New York Times, ad esempio, indica 19 stati più il District of Columbia solidamente a favore di Obama o comunque orientati verso il presidente, per un totale di 243 voti elettorali sui 270 necessari per conquistare la presidenza. Romney avrebbe invece dalla sua 24 stati con 206 voti elettorali complessivi. I rimanenti 7 stati (Colorado, Florida, Iowa, New Hampshire, Ohio, Virginia e Wisconsin), i quali assegnano 89 voti elettorali, risultano in sostanziale equilibrio (“tossup”) e decideranno il prossimo inquilino della Casa Bianca.

Sulla situazione della mappa elettorale americana sembrano concordare più o meno tutti i giornali e gli analisti d’oltreoceano. Quella stilata dal New York Times, ad esempio, indica 19 stati più il District of Columbia solidamente a favore di Obama o comunque orientati verso il presidente, per un totale di 243 voti elettorali sui 270 necessari per conquistare la presidenza. Romney avrebbe invece dalla sua 24 stati con 206 voti elettorali complessivi. I rimanenti 7 stati (Colorado, Florida, Iowa, New Hampshire, Ohio, Virginia e Wisconsin), i quali assegnano 89 voti elettorali, risultano in sostanziale equilibrio (“tossup”) e decideranno il prossimo inquilino della Casa Bianca.

Secondo i sondaggi nazionali, Obama avrebbe invertito la tendenza delle ultime settimane, annullando il vantaggio di Romney dopo il primo dei tre dibattiti presidenziali ad inizio ottobre e spezzando il pareggio registrato ancora più recentemente. Le rilevazioni del fine settimana vanno perciò dal pareggio ancora indicato da CNN, Politico e Rasmussen fino al +3% assegnato a Obama da "Pew Research Center" e al +3,2% da "RAND Corporation", con una media nazionale appena superiore all’1%.

Ancora più importante è tuttavia il vantaggio del presidente in praticamente tutti e 7 gli stati più combattuti, anche se il margine appare piuttosto esile e in alcuni casi in netto calo. Questa situazione consente a Obama di poter contare su una maggiore varietà di opzioni per riconquistare la Casa Bianca. In caso di vittoria in Ohio e in Iowa, infatti, il presidente potrebbe permettersi ad esempio di perdere 4 dei rimanenti 5 stati in bilico, aggiungendo al suo bottino anche solo il piccolo New Hampshire, dove peraltro Romney ha fatto segnare sensibili progressi nelle ultime settimane.

Nei giorni precedenti il voto si è assistito ad una mossa da parte di Romney per cercare di rimettere in discussione anche la Pennsylvania, i cui 20 voti elettorali sembrerebbero già sicuri per Obama. Il miliardario mormone ha lanciato un’offensiva mediatica dell’ultimo minuto in uno stato che nelle presidenziali ha votato l’ultima volta per un candidato repubblicano nel 1988, anche se per i democratici si tratterebbe solo di un tentativo disperato da parte di un team che vede ridotte al minimo le strade verso il successo.

Quasi tutti i sondaggi per gli stati più incerti, in ogni caso, anche se orientati verso Obama, indicano divari tra i due candidati che rientrano nei margini di errore segnalati dai vari istituti di analisi, da qui la cautela mostrata finora dal team presidenziale.

Se l’election day ufficiale è previsto nella sola giornata di martedì, circa 27 milioni di americani in 34 stati, alcuni dei quali considerati “tossup”, hanno già espresso il loro consenso grazie alle leggi che permettono il voto anticipato per posta o di persona. Gli elettori che scelgono di evitare le code o i disagi del giorno del voto sono in genere in netta maggioranza democratici e questa disparità fa in modo che sulla pratica del voto anticipato pesino frequentemente una serie di contese legali. Alcune cause sono già state avviate in questi giorni in Florida e Ohio e, alla luce dell’equilibrio tra i due candidati, le dispute potrebbero influire in maniera decisiva sui risultati finali, come accadde in Florida nel 2000 tra George W. Bush e Al Gore.

Oltre alle presidenziali, martedì negli Stati Uniti si vota anche per il rinnovo di 33 seggi (su 100) del Senato e di tutti i 435 della Camera dei Rappresentanti, i due rami del Congresso rispettivamente controllati dai democratici e dai repubblicani. Secondo i sondaggi più recenti, le due maggioranze non dovrebbero cambiare, con i repubblicani che, a differenza di quanto appariva a portata di mano solo pochi mesi fa, non dovrebbero aggiungere più di uno o due seggi agli attuali 47 che occupano al Senato. Gli equilibri in molte competizioni sono però fragili e il controllo della Camera alta dipenderà anche dall’effetto che il risultato delle presidenziali avrà eventualmente su alcune sfide combattute come quelle di Montana, Nevada, North Dakota, Indiana o Wisconsin.

Oltre alle presidenziali, martedì negli Stati Uniti si vota anche per il rinnovo di 33 seggi (su 100) del Senato e di tutti i 435 della Camera dei Rappresentanti, i due rami del Congresso rispettivamente controllati dai democratici e dai repubblicani. Secondo i sondaggi più recenti, le due maggioranze non dovrebbero cambiare, con i repubblicani che, a differenza di quanto appariva a portata di mano solo pochi mesi fa, non dovrebbero aggiungere più di uno o due seggi agli attuali 47 che occupano al Senato. Gli equilibri in molte competizioni sono però fragili e il controllo della Camera alta dipenderà anche dall’effetto che il risultato delle presidenziali avrà eventualmente su alcune sfide combattute come quelle di Montana, Nevada, North Dakota, Indiana o Wisconsin.

La Camera totalmente rinnovata che uscirà dal voto di martedì dovrebbe invece rimanere saldamente nelle mani del Partito Repubblicano e dello speaker John Boehner che può contare attualmente su 241 seggi contro i 191 dei democratici. Le previsioni vanno da possibili guadagni di una manciata di seggi per l’opposizione democratica fino ad un rafforzamento della maggioranza che i repubblicani hanno strappato ai rivali nelle elezioni di medio termine del 2010.

Queste prospettive modeste per i democratici la dicono lunga sulla situazione di un partito che è favorito per la conquista della Casa Bianca e per il Senato e che deve confrontarsi con una maggioranza alla Camera tra le più impopolari della recente storia americana. A favorire l’attuale maggioranza, però, sono state anche le manovre legate alla ridefinizione decennale dei distretti elettorali per la Camera, avvenuta recentemente in gran parte sotto la supervisione di Congressi statali e governatori repubblicani eletti due anni fa.

Le elezioni del 2012 sono risultate infine le più costose della storia degli Stati Uniti con almeno 3 miliardi di dollari spesi per la campagna presidenziale ed altrettanti per quelle del Congresso, per numerose cariche locali e referendum vari. Questi numeri da record sono in gran parte la conseguenza degli sforzi di una cerchia relativamente ristretta di super ricchi e appaiono inversamente proporzionali al grado di rappresentatività su cui può contare la stragrande maggioranza degli americani.

Dopo mesi di battaglie, durissimi scontri, proclami e slogan, le settimane a venire lasceranno spazio perciò alla realtà di una politica che, indifferentemente da chi entrerà alla Casa Bianca o da quale maggioranza controllerà il Congresso, sarà impegnata a garantire che gli investimenti dei grandi interessi economici e finanziari vengano ripagati dalla nuova classe dirigente che si insedierà nelle stanze del potere a Washington.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La vigilia delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti è stata dominata quest’anno da uno stato d’animo generale del tutto differente rispetto a quattro anni fa. Le aspettative e gli entusiasmi che avevano segnato il trionfale ingresso alla Casa Bianca di Barack Obama nel 2008 sono infatti svaniti rapidamente nel corso di un mandato segnato da politiche regressive sia in ambito economico che sulle questioni della sicurezza nazionale.

Una parabola quella del 44esimo presidente degli Stati Uniti che ha dimostrato in maniera clamorosa l’impossibilità di trasformare dall’interno un sistema basato sui due grandi partiti che monopolizzano la scena politica d’oltreoceano e, al tempo stesso, l’organicità dello stesso Obama a questo sistema, nonostante le presunte potenzialità di cambiamento prospettate dall’ex senatore dell’Illinois, mortificate esclusivamente, secondo i suoi sostenitori, da un ambiente sclerotizzato come quello di Washington.

Se le politiche messe in atto pressoché interamente a beneficio di un’oligarchia economica e finanziaria che di fatto controlla il sistema politico americano appaiono tutt’altro che sorprendenti, ciò che più avrebbe dovuto scuotere soprattutto un’intellighenzia liberal ancora schierata in gran parte per la sua rielezione, è stato il sostanziale svuotamento di alcuni dei principi costituzionali fondamentali su cui si regge la democrazia USA. Questi ultimi sono stati progressivamente superati da un’amministrazione guidata da un ex docente di diritto costituzionale, piegatosi tutt’altro che forzatamente alle necessità di una infinita guerra al terrore su scala planetaria, utilizzata sempre più per estendere il controllo sul dissenso interno in una fase storica di grave crisi del sistema capitalistico e di fronte all’esplosione di tensioni sociali come non si vedevano da almeno tre decenni in territorio americano.

Una simile evoluzione dell’amministrazione Obama risulta ancora più grave alla luce del fatto che ad avere contribuito a portare alla Casa Bianca il candidato del cambiamento nel 2008 era stato in gran parte il rifiuto popolare delle aberrazioni che avevano caratterizzato i due mandati di George W. Bush nell’ambito della “guerra al terrore” e l’impopolarità di una guerra illegale e rovinosa come quella scatenata con l’invasione dell’Iraq nel 2003. In risposta alle speranze alimentate in ampi settori della popolazione americana, dunque, il neo-presidente democratico dopo appena due giorni dal suo insediamento aveva firmato un ordine esecutivo che stabiliva la chiusura entro un anno del lager di Guantanamo, simbolo per eccellenza degli abusi della guerra al terrore a stelle e strisce.

Se per appurare l’impossibilità di smantellare il famigerato carcere, dove da qualche settimana è finalmente iniziato un processo farsa di fronte ad un tribunale militare per i presunti responsabili degli attentati di undici anni fa, ci sarebbero voluti mesi di promesse rinnegate e di scontri con il Congresso, per comprendere l’impegno di Obama nei confronti del conflitto planetario inaugurato dal suo predecessore sarebbe al contrario bastato un solo giorno.

A 24 ore di distanza dall’ordine di chiusura di Guantanamo, accompagnato con la proibizione dell’impiego di metodi di tortura durante gli interrogatori di sospettati di terrorismo, Obama avrebbe infatti autorizzato i suoi primi bombardamenti con velivoli senza pilota (droni) in territorio pakistano, causando una ventina di vittime, tra cui, con ogni probabilità, una buona parte di civili innocenti.

LA GUERRA AL TERRORE. Ancor più della riforma sanitaria o di qualsiasi altro provvedimento interno, ciò che ha fin qui caratterizzato in maniera drammatica la presidenza Obama è proprio il ricorso ai droni come arma suprema nella lotta al terrorismo e tutte le sue implicazioni. I droni vengono oggi utilizzati per colpire gruppi bollati indistintamente come terroristi, dediti piuttosto in buona parte, per quanto riguarda il Pakistan e l’Afghanistan, a combattere la decennale invasione delle loro terre oppure, nello Yemen, un regime che appare nient’altro che uno strumento dell’imperialismo americano, dal quale dipende per sopravvivere schiacciando qualsiasi spinta rivoluzionaria o indipendentista.

È la campagna dei droni, vertiginosamente aumentata e consegnata al controllo di esercito, forze speciali e CIA, a scandire così la progressiva concentrazione nell’esecutivo di poteri praticamente assoluti, con conseguenze nefaste anche sul fronte domestico. Il ricorso a questa arma ha consegnato una totale discrezionalità all’inquilino della Casa Bianca nella decisione sulla vita o, più spesso, sulla morte di qualsiasi individuo accusato, al termine di un procedimento segreto e fuori dalla giurisdizione di qualsiasi tribunale, di essere un terrorista o un facilitatore del terrorismo.

È la campagna dei droni, vertiginosamente aumentata e consegnata al controllo di esercito, forze speciali e CIA, a scandire così la progressiva concentrazione nell’esecutivo di poteri praticamente assoluti, con conseguenze nefaste anche sul fronte domestico. Il ricorso a questa arma ha consegnato una totale discrezionalità all’inquilino della Casa Bianca nella decisione sulla vita o, più spesso, sulla morte di qualsiasi individuo accusato, al termine di un procedimento segreto e fuori dalla giurisdizione di qualsiasi tribunale, di essere un terrorista o un facilitatore del terrorismo.

Lo smantellamento di ogni diritto costituzionale garantito quanto meno ai propri cittadini ha avuto una sorta di punto di non ritorno il 30 settembre 2011, quando la drammatica escalation dell’illegalità sanzionata dal governo di Washington ha portato alla firma di Obama di un ordine che ha autorizzato due droni Predator a lanciare una serie di missili Hellfire contro un veicolo che viaggiava nella provincia di al-Jawf, in Yemen, a bordo del quale si trovava il predicatore radicale Anwar al-Awlaki, cittadino americano nato nel Nuovo Messico, accusato di avere progettato attentati in territorio statunitense.

La condanna a morte di Awlaki è stata eseguita senza l’apertura di alcun procedimento formale e senza passare attraverso il giudizio di una corte, ma soltanto in seguito alla decisione unica e inappellabile del presidente Obama in quanto vertice del potere esecutivo e comandante in capo degli Stati Uniti nel pieno di una guerra al terrore dai contorni sempre più indefiniti. La morte di Awlaki, inoltre, sarebbe stata seguita di lì a pochi giorni da un’altra esecuzione al di fuori di ogni legittimità legale, quella cioè del figlio appena 16enne Abdulrahman, anch’egli con passaporto USA e colpevole di trovarsi in compagnia di alcuni presunti affiliati ad Al-Qaeda.

Il deterioramento del clima democratico a Washington è stato macabramente sottolineato, tra l’approvazione di media e commentatori mainstream, dalle dichiarazioni ufficiali che hanno seguito i due assassini, riguardo ai quali esponenti dell’amministrazione Obama hanno successivamente parlato, a proposito del primo, di una decisione facile da prendere per il presidente, e riguardo al secondo, affermando che il 16enne nato a Denver, in Colorado, avrebbe dovuto avere dei “genitori più responsabili”.

Le basi di una potenziale trasformazione degli Stati Uniti in uno stato di polizia sono state così di fatto gettate dall’amministrazione Obama, come hanno confermato in maniera dettagliata almeno due indagini di New York Times e Washington Post, i quali hanno descritto come il presidente democratico abbia creato una vera e propria lista nera su cui finiscono i sospettati di terrorismo da eliminare senza nessuna garanzia di giusto processo e senza che il pubblico conosca i criteri con cui vengono prese simili decisioni in totale segretezza da una manciata di uomini.

Secondo il New York Times, così, nel corso di riunioni settimanali che prendono il nome di “martedì del terrore”, Obama dà la sua approvazione personale ad ogni assassinio che viene deciso, mentre il Washington Post ha più recentemente rivelato come il presidente e il suo principale consigliere per la lotta al terrorismo, John Brennan, stiano lavorando all’istituzionalizzazione di questo sistema, spazzando via qualsiasi garanzia costituzionale per gli obiettivi della macchina da guerra statunitense.

Secondo il New York Times, così, nel corso di riunioni settimanali che prendono il nome di “martedì del terrore”, Obama dà la sua approvazione personale ad ogni assassinio che viene deciso, mentre il Washington Post ha più recentemente rivelato come il presidente e il suo principale consigliere per la lotta al terrorismo, John Brennan, stiano lavorando all’istituzionalizzazione di questo sistema, spazzando via qualsiasi garanzia costituzionale per gli obiettivi della macchina da guerra statunitense.

Ciò che più colpisce riguardo a simili rivelazioni, che avrebbero potuto avviare un procedimento di impeachment per il presidente, è il silenzio pressoché assoluto di media e commentatori di qualsiasi orientamento politico, in particolare quelli liberal, impegnati piuttosto nel promuovere la rielezione di Barack Obama, puntualmente definito come il male minore di fronte alla minaccia di un ritorno al potere dei repubblicani, nonostante i trascurabili errori o passi falsi commessi in questi quattro anni.

LA POLITICA ESTERA. Negli ultimi due anni, l’amministrazione Obama è stata inoltre costretta ad assistere agli sconvolgimenti provocati in Medio Oriente e in Africa settentrionale da una serie di eventi unificati sotto lo slogan di “Primavera Araba” che hanno messo in serio pericolo gli interessi dell’imperialismo statunitense.

Con l’esplosione di rivolte nel mondo arabo che hanno da subito evidenziato forti connotazioni anti-americane, il governo di Washington si è trovato del tutto spiazzato, appoggiando inizialmente dittatori e autocrati mostratisi affidabili per decenni. Emblematico in questo senso è stato il caso egiziano, dove l’ex presidente Hosni Mubarak è stato sostenuto dagli Stati Uniti fino a quando è stato possibile, per poi liquidarlo in fretta e furia non appena la sua fine è risultata segnata dalle manifestazioni oceaniche di protesta.

Vista perciò l’impossibilità di continuare a puntare su despoti fedeli, l’amministrazione Obama ha fatto proprie le rivendicazioni democratiche avanzate dalle masse arabe e, in seconda battuta, per contenerne le potenzialità rivoluzionarie, ha finito per promuovere forze reazionarie come i movimenti di ispirazione islamica (in Egitto e in Tunisia) o l’esercito (in Egitto). La doppiezza e il cinismo della politica americana nell’approccio alla Primavera Araba sono però apparsi in tutta la loro evidenza nei casi, ad esempio, di Bahrain e Arabia Saudita, dove, al di là di blandi ammonimenti ai rispettivi regimi, Washington ha appoggiato in pieno la repressione nel sangue dei movimenti di protesta.

Nella vicenda della Libia, invece, gli Stati Uniti di Obama sono intervenuti direttamente per rovesciare un regime sgradito sfruttando le proteste esplose in maniera più o meno spontanea. Qui Washington, dopo avere manipolato la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che imponeva una no fly-zone nel paese, in collaborazione con altri paesi della NATO ha contribuito in maniera decisiva al rovesciamento di Gheddafi tramite il massiccio finanziamento dei “ribelli” e bombardamenti a tappeto.

In Libia a giocare un ruolo fondamentale per legittimare un intervento imperialista sono state le motivazioni di natura umanitaria, le stesse che stanno guidando la strategia di Obama nei confronti della Siria, dove il sostegno all’opposizione ad Assad si concretizza in un via libera all’operato di gruppi fondamentalisti contro i quali è stata ufficialmente combattuta la guerra al terrore nell’ultimo decennio.

La politica USA in Medio Oriente durante i quattro anni della presidenza Obama ha fatto segnare passi indietro anche in relazione alla questione palestinese, attorno alla quale l’ottimismo iniziale per la riapertura dei colloqui di pace ha ben presto lasciato spazio ad una situazione di stallo, e all’Iran.

Sul programma nucleare di Teheran sono stati convocati una serie di vertici tra i rappresentanti della Repubblica Islamica e i P5+1 (USA, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania), così come secondo alcune indiscrezioni giornalistiche dopo il voto negli Stati Uniti potrebbero avere luogo incontri bilaterali. Queste iniziative non hanno portato in ogni caso a significativi progressi e, anzi, l’Iran si ritrova a subire gli effetti di sanzioni senza precedenti che hanno causato una crisi economica le cui conseguenze gravano sulla maggior parte della popolazione locale.

Sul programma nucleare di Teheran sono stati convocati una serie di vertici tra i rappresentanti della Repubblica Islamica e i P5+1 (USA, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania), così come secondo alcune indiscrezioni giornalistiche dopo il voto negli Stati Uniti potrebbero avere luogo incontri bilaterali. Queste iniziative non hanno portato in ogni caso a significativi progressi e, anzi, l’Iran si ritrova a subire gli effetti di sanzioni senza precedenti che hanno causato una crisi economica le cui conseguenze gravano sulla maggior parte della popolazione locale.

Dietro alla retorica della necessità di perseguire una soluzione diplomatica e pacifica alla crisi del nucleare iraniano c’è in realtà la determinazione da parte di Obama di imporre gli interessi del proprio paese che, in seguito alle occupazioni di Afghanistan e Iraq, e ancor più dopo il sostanziale fallimento dell’operazione lanciata dall’amministrazione Bush nel 2003, prevedono un cambiamento di regime a Teheran per portare sotto l’influenza americana un’ampia regione strategicamente fondamentale che va dal Mediterraneo all’Asia centrale.

Gli anni di Obama alla Casa Bianca hanno però anche segnato il ritorno in maniera prepotente degli Stati Uniti in Estremo Oriente in risposta all’espansionismo cinese. Fin dai primi mesi della sua presidenza e tramite il conferimento del ruolo di Segretario di Stato a Hillary Clinton, Obama ha sancito la “svolta” asiatica del suo paese, così da mantenere il controllo su un’area dove transita buona parte del traffico commerciale del pianeta. La ritrovata aggressività USA in Asia si è concretizzata con il rafforzamento di legami diplomatici e militari con alleati vecchi e nuovi, alimentando le tradizionali rivalità tra questi ultimi e Pechino, soprattutto facendo leva su annose rivendicazioni territoriali in lembi di terra nel Mare Cinese Orientale e Meridionale, il tutto facendo aumentare vertiginosamente i rischi di un conflitto rovinoso e di vasta scala

L’ECONOMIA. Come per la proiezione del potere americano nel mondo, anche sul fronte domestico la complicità della stampa liberal ha rappresentato un pilastro determinante per la messa in pratica delle politiche decise dall’amministrazione Obama, le quali vengono spesso propagandate come indiscutibili successi del primo mandato del presidente democratico. Così, la firma posta da Obama il 23 marzo 2010 sulla riforma sanitaria - ufficialmente “Patient Protection and Affordable Care Act” (PPACA) o “Obamacare” - è stata definita come una pietra miliare nella diffusione della copertura sanitaria a decine di milioni di americani ancora sprovvisti.

L’intero procedimento che ha portato alla difficile approvazione della legge ha avuto però al centro dell’attenzione delle varie parti coinvolte non tanto l’affermazione del diritto alle cure sanitarie per tutti i cittadini, bensì la riduzione dei costi sia per il settore pubblico che per quello privato ed un conseguente deterioramento delle prestazioni offerte. Ciò è risultato da subito chiaro con l’accantonamento di qualsiasi ipotesi di creare un piano di assistenza pubblico da affiancare al monopolio delle assicurazioni private. Il risultato è stata una legislazione che ha imposto a tutti gli americani, ad esclusione di quelli con redditi minimi, l’acquisto di una polizza privata da ottenere in alcuni casi con sussidi federali. La legge, non a caso, è stata redatta con il contributo delle stesse compagnie assicurative private, le quali, ritrovandosi con una valanga di nuovi potenziali clienti, hanno fornito tutto il loro sostegno al provvedimento.

Allo stesso modo, quattro mesi più tardi sarebbe giunta anche l’approvazione di un’altra “riforma” estremamente sofferta, quella che avrebbe dovuto imporre regole più severe per l’industria finanziaria responsabile della crisi esplosa nell’autunno del 2008. La legge, firmata dai membri del Congresso democratici Barney Frank e Christopher Dodd, da cui prende il nome, così come la miriade di regolamenti per la sua implementazione, è stata partorita con il contributo dei rappresentanti delle stesse grandi banche di investimenti, le quali si sono sostanzialmente assicurate la possibilità di continuare ad operare senza freni.

Allo stesso modo, quattro mesi più tardi sarebbe giunta anche l’approvazione di un’altra “riforma” estremamente sofferta, quella che avrebbe dovuto imporre regole più severe per l’industria finanziaria responsabile della crisi esplosa nell’autunno del 2008. La legge, firmata dai membri del Congresso democratici Barney Frank e Christopher Dodd, da cui prende il nome, così come la miriade di regolamenti per la sua implementazione, è stata partorita con il contributo dei rappresentanti delle stesse grandi banche di investimenti, le quali si sono sostanzialmente assicurate la possibilità di continuare ad operare senza freni.

L’impossibilità di uscire da un sistema totalmente influenzato dai grandi interessi economico-finanziari e di un apparato militaristico in continua espansione, è la questione fondamentale da tenere in considerazione per comprendere l’inevitabilità del fallimento del progetto di cambiamento prospettato da Obama quattro anni fa e ora riproposto agli elettori per portare a termine il lavoro impostato nel corso del primo mandato.

I successi autenticamente progressisti propagandati dai suoi sostenitori si possono perciò circoscrivere a iniziative di impatto limitato, spesso legate alle politiche identitarie, come ad esempio la revoca della norma del “Don’t ask, don’t tell”, che vietava il servizio militare a coloro che si dichiaravano apertamente omosessuali, oppure la fine delle discriminazioni tra uomini e donne per quanto riguarda le retribuzioni nelle aziende pubbliche e private. Sulle questioni cruciali, tuttavia, la politica dell’amministrazione Obama è stata quasi interamente rivolta al salvataggio del sistema capitalistico americano dalla crisi strutturale esplosa proprio in concomitanza con il trionfo elettorale del presidente nel 2008.

Tutte le iniziative messe in atto a questo scopo sono state presentate invariabilmente come misure destinate a beneficiare la classe media e i lavoratori, base elettorale imprescindibile per ogni successo democratico alle urne. Così, la gestione della crisi di General Motors e Chrysler nel 2009 è stata il laboratorio della politica industriale di Obama e l’esito della bancarotta controllata ha prodotto conseguenze pesantissime per i lavoratori di qualsiasi settore. A pochi mesi dal suo insediamento, infatti, il presidente aveva annunciato l’intervento del governo per salvare dal tracollo i due colossi dell’auto di Detroit, rimettendo in sesto le due società in tempi relativamente brevi.

Di questo intervento, che oggi in campagna elettorale viene presentato come fondamentale per il mantenimento di decine di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti, Obama e il suo team evitano però scrupolosamente di discutere il prezzo pagato dai lavoratori in termini di riduzione di stipendi, benefici e diritti, implementati forzatamente anche grazie alla collaborazione delle principali organizzazioni sindacali. La promessa di Obama di raddoppiare le esportazioni durante la sua presidenza ha comportato la decisione di creare una manodopera a basso costo e impoverita, così da incentivare le aziende a tornare ad investire negli Stati Uniti, dove sono certe di trovare condizioni sempre meno distanti da quelle presenti nei paesi emergenti.

ANCORA QUATTRO ANNI? Dei paesi emergenti sono in definitiva molte le caratteristiche della società americana che Barack Obama ha contribuito a modellare nel corso del suo primo mandato. Gli Stati Uniti che si apprestano a scegliere il prossimo presidente sono infatti un paese che continua a fare segnare un livello altissimo di disoccupazione e sotto occupazione, mentre i tassi di povertà e le disparità economiche e sociali risultano senza precedenti negli ultimi tre decenni, a conferma del colossale trasferimento di ricchezza avvenuto in questi anni sotto la supervisione dell’amministrazione democratica.

ANCORA QUATTRO ANNI? Dei paesi emergenti sono in definitiva molte le caratteristiche della società americana che Barack Obama ha contribuito a modellare nel corso del suo primo mandato. Gli Stati Uniti che si apprestano a scegliere il prossimo presidente sono infatti un paese che continua a fare segnare un livello altissimo di disoccupazione e sotto occupazione, mentre i tassi di povertà e le disparità economiche e sociali risultano senza precedenti negli ultimi tre decenni, a conferma del colossale trasferimento di ricchezza avvenuto in questi anni sotto la supervisione dell’amministrazione democratica.

Tutto ciò non è sfuggito alla maggioranza degli americani che, per la metà o poco meno, nemmeno si recherà alle urne martedì oppure in maniera massiccia deciderà di fare una scelta diversa nell’assegnazione del proprio voto rispetto al 2008. L’equilibrio persistente indicato dai sondaggi nelle ultime settimane indica anche una sostanziale indistinguibilità tra Obama e Mitt Romney e la sensazione diffusa che, chiunque entrerà alla Casa Bianca a gennaio, ciò che attende l’America sono nuove guerre e assalti alle condizioni di vita di decine di milioni di persone.

Il nodo centrale nel trarre un bilancio dei quattro anni del primo presidente di colore della storia degli Stati Uniti risiede dunque probabilmente nella presa d’atto del divario incolmabile, all’interno di questo sistema politico, tra una classe dirigente al servizio esclusivo dei poteri forti e la vastissima maggioranza della popolazione americana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Massimiliano Ferraro

di Massimiliano Ferraro

Mentre la Siria affonda sempre di più in una drammatica guerra civile, il regime di Bashar al-Assad sta cercando di ampliare il suo già vasto arsenale di armi chimiche. Fonti vicine al Ministero della Difesa degli Stati Uniti hanno nuovamente denunciato negli scorsi giorni il tentativo siriano di acquistare altre scorte di agenti nervini che potrebbero essere utilizzati nella resa dei conti contro i ribelli antigovernativi che da venti mesi cercano di rovesciare il regime.

Dopo aver denunciato «la grave minaccia» rappresentata dalle armi chimiche e biologiche già nelle mani di Damasco, l'amministrazione di Barack Obama sta continuando a seguire l'evolversi del conflitto interno alla Siria non nascondendo una certa preoccupazione per i possibili sviluppi. Il pericolo è duplice: da una parte esiste l'effettiva possibilità che Assad decida di ricorrere ad un uso massiccio di armi chimiche contro la popolazione, dall'altra il caos di un paese sull'orlo di una guerra civile potrebbe trasformarsi in un'opportunità per il terrorismo internazionale di entrare in possesso di micidiali strumenti di distruzione di massa.

A Washington il livello di allerta è alto. Gruppi come Hezbollah o al-Qaeda starebbero cercando di impossessarsi degli impianti di produzione e dei depositi segreti di armi chimiche. Si tratta di 25 siti sparsi in tutto il paese e attualmente ancora sotto il controllo dell'esercito regolare siriano, ma la situazione potrebbe precipitare.

La possibilità di armare le forze antigovernative per cercare di risolvere la crisi dall'interno continua ad essere motivo di dibattito negli Stati Uniti. Per ora è prevalsa la linea delle “colombe” in attesa di nuovi eventi, eppure ad Amman c'è già attiva un'unità di crisi statunitense che sta lavorando ad un piano di accoglienza per i rifugiati siriani, in vista di una possibile fuga di massa dal regime di Assad. «Per noi la linea rossa sarà oltrepassata quando vedremo muoversi un gran numero di armamenti chimici» aveva detto lo scorso 20 agosto il presidente Obama.

Per Damasco si tratta di apprensioni ingiustificate. «Mai», ha assicurano il portavoce del Ministero degli Esteri siriano Jihad Makdissi, «le armi chimiche in possesso del governo saranno utilizzate all'interno del paese». Un'affermazione accolta con scetticismo dall'associazione Human Rights Watch che nei mesi scorsi ha denunciato l'uso di bombe a grappolo contro la popolazione. Il precedente più noto e drammatico sull'uso delle armi chimiche contro dei civili inermi è quello perpetrato contro la minoranza curda da Saddam Hussein nel 1980. Migliaia di persone vennero sterminate dai gas, perché ritenuti colpevoli dal regime di aver appoggiato Teheran nel corso della guerra tra Iran e Iraq. Una vicenda che per alcuni versi appare molto simile all'attuale conflitto tra Assad e la guerriglia siriana.

Le armi di Damasco – La Siria possiede uno dei più grandi arsenali di armi chimiche del mondo. Nel 1997 il regime si era rifiutato di firmare la Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche (CWC), una scelta seguita invece da oltre 180 nazioni. Tra le scorte di armamenti nelle disponibilità di Damasco, il sito Globalsecurity.org indica il gas Sarin, capace di colpire in maniera irreversibile il sistema nervoso degli esseri umani, e l'agente nervino XV classificato dalle Nazione Unite come arma di distruzione di massa. Nei depositi siriani ci sarebbero inoltre notevoli quantità di iprite, nonché intere batterie di dei missili Scud e SS-21 in grado di diffondere gli agenti chimici. Un enorme potenziale di morte, ufficialmente mai confermato né smentito dal regime, accumulato dal 1980 in poi e cresciuto a dismisura a causa delle tensioni con Israele

Nel 1982 Amnesty International accusò il governo siriano di aver utilizzato del gas al cianuro per reprimere una rivolta della Fratellanza musulmana nella città di Hama. Secondo Seth Carus, del Centro Studi sulle armi di distruzione di massa della National Defense University, la Siria nel quinquennio successivo alla strage di Hama riuscì a disporre di una avanzata tecnologia di produzione degli agenti nervini. Un risultato sbalorditivo e inquietante che nel giugno del 1986 costrinse gli Stati Uniti a vietare la vendita di Sarin e iprite a Damasco.

Nel 1982 Amnesty International accusò il governo siriano di aver utilizzato del gas al cianuro per reprimere una rivolta della Fratellanza musulmana nella città di Hama. Secondo Seth Carus, del Centro Studi sulle armi di distruzione di massa della National Defense University, la Siria nel quinquennio successivo alla strage di Hama riuscì a disporre di una avanzata tecnologia di produzione degli agenti nervini. Un risultato sbalorditivo e inquietante che nel giugno del 1986 costrinse gli Stati Uniti a vietare la vendita di Sarin e iprite a Damasco.

Tuttavia, la presa di posizione dell'amministrazione Regan non fermò il commercio illegale di sostanze chimiche per usi militari che continuò a prosperare dal 1990 in avanti assieme ad alcuni tentativi di riconversione delle fabbriche siriane di prodotti per l'agricoltura. Fabbriche di fertilizzanti e pesticidi situate tra le città di Damasco, Homs e Aleppo, vennero trasformati in fabbriche di armi chimiche. Dal 2002 al 2006, la CIA ha confermato la portata rilevante dell'arsenale bellico di Assad evidenziando la volontà di «sviluppare agenti nervini ancora più tossici e persistenti».

Infine, dopo alcuni anni in cui l'arsenale siriano si era mantenuto pressoché invariato, lo scoppio dei disordini anti-Assad ha provocato una brusca ripresa dell'approvvigionamento militare. Il regime continua non solo ad armarsi, ha anche acquistato (almeno) 11.000 maschere antigas dalla Cina. Tutti segnali che alla Casa Bianca suonano allarmanti. «C'è stato un momento in cui abbiamo pensato che stessero per usare i gas» ha dichiarato un funzionario americano al magazine Wired, «ma poi abbiamo capito che non l'avrebbero fatto». Ciò non significa affatto che il rischio di un Armageddon chimico sia passato: alcune stime indicano che nei depositi siriani ci sono pronte più di 500 tonnellate di agenti nervini d'uso bellico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La comunità internazionale guidata dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea sta preparando in queste settimane l’ennesimo intervento militare in nome della salvaguardia dei diritti umani e della lotta all’estremismo di matrice islamica. Il nuovo fronte di guerra é situato questa volta in Africa occidentale, dove gruppi terroristici legati ad Al Qaeda hanno da qualche tempo preso il controllo del nord del Mali, un paese già considerato un modello di nascente democrazia nel continente e finito invece nel caos in seguito alla campagna della NATO in Libia e ad un colpo di stato messo in atto lo scorso mese di marzo.

Il 12 ottobre scorso, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità una risoluzione con la quale sollecita i governi che fanno parte della Comunità Economica dei Paesi dell’Africa Occidentale (ECOWAS) ad organizzare una forza di invasione per liberare il Mali con un contingente di soldati di altri paesi africani e di ciò che resta dell’esercito locale. Alcuni governi ECOWAS, tra cui la Nigeria, si sono impegnati a fornire circa 3.000 uomini, mentre altri, come Ciad e Sud Africa, hanno per ora offerto solo vaghe promesse di aiuti militari.

La risoluzione è stata presentata dalla Francia e stabilisce la data del 26 novembre prossimo come termine ultimo per la presentazione da parte dell’ECOWAS di un adeguato piano di intervento militare in Mali.

Vista la loro impopolarità nella regione, i rischi connessi ad un intervento diretto e i problemi di budget, Stati Uniti e Francia, vale a dire i paesi con i maggiori interessi in questa parte del continente africano, intendono fornire solo un supporto logistico e di intelligence alla coalizione militare che si sta preparando. Per molti osservatori, tuttavia, il numero di truppe finora promesse dai vari paesi sarebbe troppo esiguo per intervenire efficacemente in un’area delle dimensioni della Francia.

In ogni caso, la riuscita dell’operazione sembra dipendere anche dal coinvolgimento del paese considerato di gran lunga con le maggiori capacità militari nella regione, l’Algeria, sulla quale si stanno perciò concentrando gli sforzi diplomatici occidentali. A testimonianza dell’importanza di questo paese per la risoluzione della crisi in Mali, lunedì il Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, è approdata ad Algeri dove ha incontrato sia il ministro degli Esteri, Mourad Medelci, sia il presidente, Abdelaziz Bouteflika, chiedendo a entrambi di appoggiare una forza regionale destinata a “stabilizzare” il vicino meridionale.

In ogni caso, la riuscita dell’operazione sembra dipendere anche dal coinvolgimento del paese considerato di gran lunga con le maggiori capacità militari nella regione, l’Algeria, sulla quale si stanno perciò concentrando gli sforzi diplomatici occidentali. A testimonianza dell’importanza di questo paese per la risoluzione della crisi in Mali, lunedì il Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, è approdata ad Algeri dove ha incontrato sia il ministro degli Esteri, Mourad Medelci, sia il presidente, Abdelaziz Bouteflika, chiedendo a entrambi di appoggiare una forza regionale destinata a “stabilizzare” il vicino meridionale.

Al termine della visita, gli USA e l’Algeria non sono stati in grado di annunciare alcun accordo sull’intervento in Mali, ma hanno affermato di volere continuare a dialogare sulla questione, mentre Washington ha promesso di tenere in considerazione tutte le preoccupazioni di Algeri in relazione ad un possibile coinvolgimento nell’operazione. La visita della Clinton è stata la sua seconda nel paese nord-africano in veste di Segretario di Stato ed ha preceduto una serie di incontri avvenuti la settimana scorsa a Washington tra esponenti dell’amministrazione Obama e del governo algerino.

A conferma della vera e propria offensiva diplomatica in corso per convincere Algeri, anche la Francia ha intensificato i contatti con la ex colonia negli ultimi mesi. Così, il ministro degli Esteri di Parigi, Laurent Fabius, si era recato in Algeria in visita ufficiale lo scorso mese di luglio, mentre il presidente Hollande dovrebbe essere ricevuto da Bouteflika il prossimo dicembre.

L’Algeria condivide con il nord del Mali una linea di confine lunga quasi 1.400 chilometri e continua ad essere molto cauta verso un intervento militare esterno in questo paese, anche se membri del regime hanno mostrato più di un’apertura nelle ultime settimane.

Il governo di Algeri teme infatti le ripercussioni che sarebbe costretto a subire in seguito al più che probabile passaggio entro i propri confini dei fondamentalisti islamici presenti in Mali in caso di un intervento militare. Inoltre, il regime si troverebbe a fare i conti con una possibile radicalizzazione delle popolazioni Tuareg che ospita e che sono presenti in maniera significativa anche oltre il confine meridionale. Infine, tra la popolazione algerina è ancora molto vivo il ricordo del sanguinoso conflitto interno che dall’inizio degli anni Novanta fino a un decennio fa ha messo di fronte forze governative e militanti islamici, facendo decine di migliaia di vittime.

La situazione in Mali era precipitata il 22 marzo scorso, quando un gruppo di soldati ribelli, guidati da un capitano addestrato negli Stati Uniti, Amadou Sanogo, aveva deposto il presidente eletto, Amadou Toumani Touré. L’instabilità creatasi nella capitale, Bamako, aveva permesso alla persistente ribellione Tuareg nel nord del paese di conquistare il controllo di un ampio territorio sfuggito dalle mani del governo centrale.

Nel condurre questa offensiva, i Tuareg del Movimento di Liberazione Nazionale Azawad (MNLA) avevano unito le loro forze con quelle di svariati gruppi estremisti islamici operanti nella regione del Sahel, alcuni dei quali legati ad Al Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM) e con ogni probabilità già impegnati nel conflitto in Libia a fianco dei “ribelli” sostenuti dalla NATO. I fondamentalisti, tuttavia, hanno ben presto preso il sopravvento sui Tuareg, impadronendosi del controllo della regione, dove hanno imposto la legge islamica, distruggendo importanti edifici storici, in particolare nelle città di Gao e Timbuktu, considerati offensivi della loro interpretazione arcaica dell’Islam.

Nel condurre questa offensiva, i Tuareg del Movimento di Liberazione Nazionale Azawad (MNLA) avevano unito le loro forze con quelle di svariati gruppi estremisti islamici operanti nella regione del Sahel, alcuni dei quali legati ad Al Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM) e con ogni probabilità già impegnati nel conflitto in Libia a fianco dei “ribelli” sostenuti dalla NATO. I fondamentalisti, tuttavia, hanno ben presto preso il sopravvento sui Tuareg, impadronendosi del controllo della regione, dove hanno imposto la legge islamica, distruggendo importanti edifici storici, in particolare nelle città di Gao e Timbuktu, considerati offensivi della loro interpretazione arcaica dell’Islam.

Le responsabilità principali della crisi in Mali sono però da attribuire a quegli stessi governi che sostengono ora la necessità di un intervento militare per ristabilire l’ordine nel paese africano. La destabilizzazione del Mali è infatti la diretta conseguenza, oltre che di problemi e contraddizioni di lunga data, dell’intervento NATO in Libia e della caduta del regime di Gheddafi.

Tripoli aveva investito massicciamente in questo poverissimo paese, così come aveva svolto un ruolo di mediazione nelle rivendicazioni dei Tuareg. Allo stesso tempo, numerosi Tuareg avevano trovato rifugio e impiego in Libia, nelle forze di sicurezza del regime e non solo. Alla caduta di Gheddafi in seguito all’aggressione della NATO, molti Tuareg sono tornati in Mali, spesso con armi pesanti a loro disposizione, e hanno finito per sfruttare l’instabilità del governo centrale per assumere il controllo del nord del paese una volta cacciato l’esercito regolare.

Anche se le previsioni dei governi impegnati nei preparativi per l’intervento prospettano un’operazione che dovrebbe durare solo alcuni mesi, in Mali sembrano esserci in realtà tutte le condizioni per un conflitto prolungato e sanguinoso, tanto che vari analisti hanno messo in guardia apertamente dalla creazione di un possibile nuovo Afghanistan nel cuore dell’Africa.

La conformazione del territorio, con ampi spazi desertici, rappresenta il primo ostacolo e, in secondo luogo, secondo alcuni resoconti giornalistici sembra che nel nord del Mali stiano convergendo consistenti e agguerriti gruppi di jihadisti provenienti da varie parti dell’Africa e del Medio Oriente per prepararsi ad affrontare un intervento esterno.

Nella crisi in Mali sono in gioco diversi interessi che riguardano le potenze occidentali, preoccupate per la creazione di una base logistica dell’integralismo islamico da cui lanciare offensive contro l’Occidente. Per gli Stati Uniti e, soprattutto, per la Francia, c’è da considerare ancor più la volontà di ampliare la loro influenza in un’area del continente dove sono presenti importanti risorse del sottosuolo e dove la Cina ha stabilito forti legami commerciali negli ultimi anni.

Parigi, infatti, ha già mostrato lo scorso anno di volere perseguire una politica aggressiva in questa regione con l’intervento nella vicina Costa d’Avorio, ex colonia francese come il Mali, per imporre il presidente filo-occidentale Alassane Ouattara ai danni di quello uscente, Laurent Gbagbo, dopo che quest’ultimo era stato dichiarato sconfitto nelle elezioni del dicembre 2010.

Il sempre più probabile intervento militare in Mali rischia anche di creare una nuova emergenza umanitaria, dopo che in seguito ai disordini di questi mesi più di 300 mila civili sono già stati costretti ad abbandonare le proprie abitazione e oltre mezzo milione continua a fare i conti con la fame e la siccità in uno dei paesi più poveri dell’intero pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

I colloqui per la formazione del nuovo esecutivo olandese si sono chiusi con successo questa settimana grazie al raggiungimento di un accordo all’insegna dell’austerity tra i due partiti che avevano ottenuto il maggior numero di seggi nelle elezioni per il rinnovo del Parlamento lo scorso mese di settembre. A capo della nuova coalizione di governo ci sarà ancora il premier uscente Mark Rutte del Partito Liberale (VVD), il quale sarà affiancato dal Partito Laburista (PvdA) guidato dall’ex attivista di Greenpeace Diederik Samsom.

Nella precedente legislatura, Rutte presiedeva un gabinetto di minoranza che era crollato nel mese di aprile in seguito al ritiro dell’appoggio garantito dal Partito per la Libertà (PVV) di estrema destra di Geert Wilders. Per timore di perdere ulteriore terreno tra gli elettori, quest’ultimo aveva infatti bocciato un pacchetto di tagli alla spesa pubblica pari a 16 miliardi di euro richiesto dalle autorità europee. La decisione di Wilders aveva portato allo scioglimento anticipato del Parlamento e al voto di settembre.

Entro la prossima settimana, Rutte tornerà così a capo dell’esecutivo olandese, mentre Samsom ha già annunciato di non volere accettare nessun incarico ministeriale, anche se i laburisti intendono mettere le mani su alcuni dicasteri chiave, come le Finanze e gli Esteri.

Per la gioia dei mercati finanziari e diversamente dalle precedenti coalizioni olandesi, costruite su numerose formazioni politiche, il nuovo governo si baserà soltanto su due partiti che, assieme, godono di una maggioranza relativamente ampia in Parlamento, grazie ai 79 seggi di cui dispongono sui 150 totali. Con questi margini, il gabinetto nascente dovrebbe avere la necessaria stabilità per portare a compimento le “riforme” chieste da Bruxelles, anche se l’impopolarità dei provvedimenti che attendono gli olandesi faranno con ogni probabilità scendere rapidamente il livello di gradimento del governo.

Mentre dunque il precedente esecutivo guidato da Rutte era caduto, in sostanza, per l’avversione diffusa nel paese nei confronti delle misure di austerity adottate, quello che sta vedendo la luce a L’Aia promette di riproporre le stesse ricette economiche. VVD e PvdA si sono infatti accordati per implementare gli stessi 16 miliardi di euro di tagli entro il 2017, così da portare il deficit olandese dal 2,6% del PIL previsto per il 2013 all’1,5% tra cinque anni. Le misure che si profilano minacciosamente all’orizzonte, come al solito, comprendono tagli alle pensioni, innalzamento dell’età pensionabile, riduzione dei rimborsi per le prestazioni sanitarie, delle deduzioni fiscali sui mutui e dei sussidi di disoccupazione, nonché l’immancabile “riforma” del mercato del lavoro con lo smantellamento dei diritti acquisiti.

VVD e PvdA si sono infatti accordati per implementare gli stessi 16 miliardi di euro di tagli entro il 2017, così da portare il deficit olandese dal 2,6% del PIL previsto per il 2013 all’1,5% tra cinque anni. Le misure che si profilano minacciosamente all’orizzonte, come al solito, comprendono tagli alle pensioni, innalzamento dell’età pensionabile, riduzione dei rimborsi per le prestazioni sanitarie, delle deduzioni fiscali sui mutui e dei sussidi di disoccupazione, nonché l’immancabile “riforma” del mercato del lavoro con lo smantellamento dei diritti acquisiti.

All’indomani del voto di settembre, i risultati delle urne avevano spinto molti commentatori a prevedere difficili e prolungati colloqui per la formazione di un nuovo governo. La discussione tra VVD e PvdA è andata avanti invece solo per 47 giorni, una sorta di primato per gli standard olandesi, a conferma della sostanziale identità di vedute tra i due partiti in ambito economico nonostante il teoricamente diverso orientamento ideologico e una campagna elettorale, come quella laburista, nella quale era stato promesso un allentamento dell’austerity e un aumento della spesa pubblica.

Quello che i giornali profilano in questi giorni è piuttosto un semplice cambiamento di toni da parte del nuovo governo di un paese che fino a pochi mesi fa appariva totalmente allineato alla retorica tedesca del rigore assoluto.

I cambiamenti saranno perciò solo esteriori, come sembra testimoniare la probabile scelta del nuovo ministro delle Finanze. Questo dicastero era occupato dal cristiano-democratico Jan Kees de Jaeger e verrà assegnato ora al laburista Jeroen Dijsselbloem, definito ad esempio dal Wall Street Journal un falco in ambito fiscale come il suo predecessore ma con un temperamento più conciliante. La presenza al governo del Partito Laburista potrebbe determinare anche un certo avvicinamento alla Francia di François Hollande. Ciò non comporterà comunque alcun alleggerimento dell’austerity, come dimostra il fatto che il governo socialista di Parigi ha recentemente fatto ratificare al Parlamento senza modifiche il Patto di Stabilità europeo voluto da Berlino, a differenza di quanto aveva promesso Hollande in campagna elettorale.

La presenza al governo del Partito Laburista potrebbe determinare anche un certo avvicinamento alla Francia di François Hollande. Ciò non comporterà comunque alcun alleggerimento dell’austerity, come dimostra il fatto che il governo socialista di Parigi ha recentemente fatto ratificare al Parlamento senza modifiche il Patto di Stabilità europeo voluto da Berlino, a differenza di quanto aveva promesso Hollande in campagna elettorale.

L’evoluzione del quadro politico olandese ribadisce ancora una volta il ruolo decisivo giocato in questo frangente storico dai partiti ufficialmente di sinistra o di centro-sinistra, ai quali gli ambienti finanziari internazionali hanno assegnato il compito di contenere le tensioni sociali nei rispettivi paesi derivanti dalle politiche di rigore e di mascherare i provvedimenti più duri a danno delle classi disagiate con la retorica dell’equità dei sacrifici o con misure simboliche che dovrebbero colpire i redditi più elevati.

La continuità del governo de L’Aia guidato dal liberale Mark Rutte conferma infine anche come nell’attuale quadro politico europeo, sia con partiti di destra o di sinistra al potere, non esista alcuna via d’uscita dal rigore. A pagare la crisi saranno infatti sempre e comunque lavoratori, pensionati, disoccupati, giovani e classe media, nonostante la retorica di quanti, come i leader del Partito Laburista olandese, prospettano la necessità di una svolta con misure che favoriscano la crescita economica allentando la morsa dell’austerity.