- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. La Germania ha festeggiato i vent’anni dalla Riunificazione ufficiale e lo ha fatto in grande stile, ma i cittadini tedeschi non possono astenersi da una riflessione più profonda sui risultati effettivi di tale evento storico. Uno studio pubblicato in questi giorni dall'Istituto Statistico Federale (Destatis), infatti, mostra che il processo di compensazione e riequilibrio tra ex-Repubblica Democratica Tedesca (RDT) ed ex-Repubblica Federale Tedesca (RFT) è arrivato a una fase di stagnazione.

Destatis ha condotto un confronto statistico di ampia portata tra quelle che furono le due Germanie proprio per valutare l’eventuale divario ancora esistente: dietro i lustrini e i colori dei festeggiamenti, alla Germania non resta che prendere atto di quella che tanti amano ancora oggi definire la “Riunificazione imperfetta”. Dal 1990 a oggi la popolazione dell'ex-Germania dell'Est è calata dell'11.7% a causa di una forte emigrazione e di una diminuzione delle nascite non indifferente, mentre la “fu” Germania Ovest ha registrato un aumento complessivo dei residenti.

In vent’anni, dall'ex- RDT se ne sono andati quasi due milioni di cittadini, molti dei quali si sono trasferiti proprio a Ovest. Inoltre, se le nascite sono diminuite in tutta la Germania, a Est il calo è stato nettamente maggiore, raggiungendo una percentuale del 38% rispetto al 22% dell'Ovest. L’unico dato che accomuna la quotidianità della nuova Germania unita è l'aspettativa di vita, ormai praticamente la stessa. Secondo le statistiche, tuttavia, la popolazione dell'Est invecchia prima a causa di quelle sfavorevoli condizioni economiche generali che, d’altra parte, potrebbero stare proprio alla base della diminuzione degli abitanti.

Perché, a quanto pare, nell’ex- RDT regna una situazione d’insicurezza economica che ancora oggi sembra influenzare le condizioni sociali complessive. Come i dati sull’occupazione che, purtroppo, non sembrano incoraggiare i cittadini tedeschi a trasferirsi a Est. Tra lo stipendio medio della parte orientale della Germania e quello della parte occidentale esiste ancora una differenza tangibile: nel 2008 lo stipendio medio di un cittadino dell'ex-RDT è stato di 15mila Euro annui, mentre il tedesco medio dell’Ovest ha raggiunto i 20mila euro.

A questo proposito, gli analisti rilevano un’interessante anomalia. Le retribuzioni dell'Est sono aumentate vertiginosamente fino al 1997, per poi stabilizzarsi e stagnare fino a oggi. Se confrontate ai compensi dell’ex- RFT, nel 1991 l'aumento è stato del 43%, nel 1996 del 73% e, dopo questa data, di percentuali trascurabili.

A questo proposito, gli analisti rilevano un’interessante anomalia. Le retribuzioni dell'Est sono aumentate vertiginosamente fino al 1997, per poi stabilizzarsi e stagnare fino a oggi. Se confrontate ai compensi dell’ex- RFT, nel 1991 l'aumento è stato del 43%, nel 1996 del 73% e, dopo questa data, di percentuali trascurabili.

Ma le cattive notizie non sono ancora finite: a quanto sembra, anche la disoccupazione, da sempre più diffusa a Est, non accenna a trovare un equilibrio. Nel 2008 il tasso di disoccupazione è stato del 13% a Est e del 6.4% a Ovest:: il rischio di povertà continua quindi a essere più alto nella parte occidentale della Paese, praticamente doppio. E ciò nonostante gli ottimi risultati complessivi sfoggiati dalla “locomotiva d’Europa” negli ultimi mesi: a settembre 2010 il numero totale di disoccupati tedeschi è sceso a 7.2%, il tasso più basso registrato negli ultimi diciotto anni in Germania.

L’unico punto su cui la Germania unita sembra aver raggiunto l'equilibrio è, quasi beffardamente, quello dei consumi: se si considerano le spese per telefono, televisioni, cellulari e lettori mp3, le uscite dei cittadini sono in pratica le stesse in tutto il Paese. E questo nonostante le diverse entrate di cui dispongono i cittadini: un traguardo da ricondurre, forse, alla prepotenza dell’economia di mercato impostasi dopo la caduta del Muro.

L’ex- RDT mostra comunque anche un primato d’onore, e cioè nel campo dell’educazione. A Est, la quota dei diplomati raggiunge in media il 41%, superando di gran lunga la media nazionale, che si attesta attorno al 30%. Nella maggior parte delle Laender orientali la percentuale della popolazione che termina le scuole superiori raggiunge addirittura il 61%: un numero elevatissimo se confrontato con il ricco Sud tedesco, dove la percentuale media di diplomati scende a un cittadino su sei.

Equilibrio nei bisogni e nell’educazione, dunque, ma non nelle possibilità offerte per dar loro soddisfazione: sembra essere questo il risultato statistico di vent’anni di Riunificazione. "La forbice ha ripreso ad allargarsi", ha commentato Udo Ludwig dell'Istituto per la ricerca di Halle (Est). "Gli svantaggi dell'Est ne impediscono l'ulteriore sviluppo e l'Ovest continua a essere più innovativo e quindi più concorrenziale". Anche se i cittadini tedeschi non si lasciano spaventare dai numeri e sono ormai arrivati alla conclusione più logica, anche se scontata: successo o delusione, la Riunificazione è tutta una questione individuale. Nonostante gli sforzi politici ed economici che vi stanno dietro. E nonostante tutti la vogliano interpretare con la storia e con le statistiche.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di mazzetta

di mazzetta

Facili profezie quelle che vedevano il presidente Zardari correre incontro al fallimento prima ancora che il suo partito vincesse le elezioni. Gli Stati Uniti avevano lavorato a lungo per offrire un'uscita onorevole a Musharraf, l'ex capo dell'esercito golpista sarebbe diventato presidente e Benhazir Bhutto avrebbe potuto correre alle elezioni grazie alla rimozione del limite dei mandati e alla condanna all'esilio che aveva accettato invece di finire in galera per corruzione.

L'accordo lasciava fuori l'ex primo ministro Sharif, nelle stesse condizioni di Bhutto, ma il suo partito non era negli interessi degli americani. L'idea degli americani era quella di una transizione verso un governo capace di sottomettere l'esercito all'amministrazione civile e di allontanarlo da suggestioni e personaggi troppo vicini all'islamismo radicale, con il quale ormai da decenni i potentissimi servizi segreti pachistani intrattengono rapporti utilitaristici quanto evidenti.

Benhazir però è morta in una strage che ha colpito il suo corteo elettorale e al governo ci è andato il marito, “Mr 10%”, come lo chiamano i pachistani. Da allora si può dire che non ne abbi presa una, ha fatto cadere Musharraf dalla carica presidenziale e accettato il ritorno di Sharif spingendo in teoria il paese verso la democrazia, ma ha fatto ha testate con l'apparato giudiziario sostenuto dall'opinione pubblica, si è rivelato come d'abitudine più incline a badare ai propri interessi che a quelli del paese e il paese è affondato come prevedibile.

Per gli americani non ne è venuto niente di buono, l'esercito pachistano ha accettato l'intervento americano sul territorio nazionale e ha lanciato una grande offensiva contro talebani e associati senza che le cose migliorassero stabilmente.

Poi sono arrivate le alluvioni, e mentre Zardari stava nella sua casa a Parigi i pachistani hanno potuto contare solo l'esercito, il governo è rimasto afono e impotente. Tanto afono che nel mondo la catastrofe pachistana ha avuto un'eco relativa, come relativamente congrui sono stati gli aiuti internazionali per i soccorsi, appena più congrui delle scarsissime donazioni in moneta sonante. Se a giustificare parzialmente la taccagneria Occidentale ci può essere l'impressione che il Pakistan sia un paese nemico abitato da nemici, per il resto del mondo vale la regola che dare denaro al governo Zardari significa arricchire il presidente.

Così siamo da capo, i pachistani guardano di nuovo all'esercito come all'elemento unificante e costituente dello stato, l'unica istituzione affidabile, onesta, moderna e laica per quanto profondamente musulmana. Il che pone ancora una volta le condizioni ideali per un golpe che, a fronte di un tale fallimento, più d'uno considera già necessario. Per i pachistani, piagati da un sistema politico, tipicamente asiatico, nel quale i partiti fanno capo a un'oligarchia corrotta che si riproduce lungo le linee delle dinastie familiari più in vista, l'esercito è per definizione “meno corrotto” delle alternative civili.

L'esercito, al quale storicamente è stata affidata senza interferenze anche la “difesa” dall'India, è stato a lungo il vero gestore della politica pachistana e, come in Turchia, ha sviluppato una mistica sui suoi doveri verso il paese. Mistica che prevede il dovere di salvare il paese quando i ladroni esagerano, il che nella storia pachistana accade invariabilmente a scadenze abbastanza regolari.

Il nuovo capo dell'esercito e papabile dittatore è il generale Kayani, istruito nelle accademie occidentali e considerato ben disposto verso gli Stati Uniti, almeno fino a prova contraria. Prova contrari che sembra essere stata raggiunta in questi giorni, quando il Pakistan per protestare contro i bombardamenti americani sul suo territorio, prima con i droni e ora con gli elicotteri, ha chiuso il passo del Kyber e tagliato i rifornimenti agli americani. Per una notevole coincidenza gli americani hanno anche perso un intero convoglio che trasportava benzina, colpito in Pakistan da un gruppo di militanti non ancora identificato.

La pressione americana non aiuta, dall'amministrazione arrivano indicazioni spesso dissonanti e Obama sembra quasi intenzionato a spostare il baricentro dei combattimenti in Pakistan, almeno stando ad alcune sue dichiarazioni in questo senso e all'osservazione dell'aumento degli attacchi in Pakistan. I generali pachistani però dispongono del temibile deterrente atomico e un attacco aperto al Pakistan è impensabile perché non è possibile paralizzare le capacità nucleari pachistane. Il nucleare, voluto per fronteggiare la minaccia indiana e finanziato da Arabia Saudita, Iran e Libia è tanto caro ai militari pachistani, che negli anni lo hanno coccolato e ne hanno tratto grandi soddisfazioni e prestigio.

La pressione americana non aiuta, dall'amministrazione arrivano indicazioni spesso dissonanti e Obama sembra quasi intenzionato a spostare il baricentro dei combattimenti in Pakistan, almeno stando ad alcune sue dichiarazioni in questo senso e all'osservazione dell'aumento degli attacchi in Pakistan. I generali pachistani però dispongono del temibile deterrente atomico e un attacco aperto al Pakistan è impensabile perché non è possibile paralizzare le capacità nucleari pachistane. Il nucleare, voluto per fronteggiare la minaccia indiana e finanziato da Arabia Saudita, Iran e Libia è tanto caro ai militari pachistani, che negli anni lo hanno coccolato e ne hanno tratto grandi soddisfazioni e prestigio.

Per questo quando nel 2003 si è scoperto “ufficialmente” il traffico nucleare verso Libia e Iran, Musharraf ha accusato di tutto un solo scienziato, il padre del nucleare pachistano. Nello stesso momento in cui Musharraf accusava lo scienziato in televisione, ne annunciava il perdono. A. Q. Kahn, il padre del nucleare pachistano, si è fatto un po' di domiciliari e ora è di nuovo sulla cresta dell'onda.

Nessuna americano ha potuto interrogarlo, nonostante a Washington volessero tanto. Lo stesso Musharraf, pur deposto e oggetto di gravi accuse, vive libero e sereno, molto più di prima, quando da dittatore è stato bersaglio di almeno sei attentati di quelli seri e pesanti.

Difficilmente Kayani si discosterà dalla tradizione pachistana, probabilmente tratterà a viso aperto con gli Stati Uniti mettendo sul tavolo le inderogabili esigenze dell'esercito pachistano, identificandole con l'interesse nazionale. Zardari è ormai appeso alla volontà dell'esercito, privo di legittimazione morale e il suo governo è sostenuto solo dai pochi che non si rassegnano alla gestione militare, mentre i partiti politici cercano impossibili alchimie e inedite alleanze per sostituirlo. Un compito improbo, in un panorama politico frammentato e paralizzato dai veti incrociati di un'oligarchia incapace di evadere un copione, che la vede corrotta e inadeguata ai compiti che si è riservata.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Il primo attacco ai siti atomici iraniani è stato sferrato: il weapon system si chiama Stuxnet, il virus in grado di riprogrammare i sistemi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, controllo di supervisione e acquisizione dati) utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle reti informatiche e dei grandi complessi infrastrutturali e industriali che utilizzano PC dotati di sistema operativo Windows e software WinCC e PCS 7.

Non è certo il primo attacco cibernetico che colpisce la Repubblica islamica, ma fino ad ora sembra quello meglio riuscito: fonti israeliane hanno rivelato che nel 2008 il Mossad utilizzò alcune società ombra per vendere all’Iran una partita di sistemi contenenti un virus che si sarebbero dovuto sviluppare una volta entrato in rete e nel 2009 sarebbe stato lo stesso presidente americano, Barack Obama, ad autorizzare un progetto “top secret” che prevedeva un’offensiva elettronica contro il progetto nucleare iraniano.

Nonostante le rassicurazioni del vice direttore della Società per la Tecnologia Informatica del Ministero dell'Industria iraniano, Hamid Alipour, che minimizza il numero dei computers colpiti a circa 30.000, e le sprezzanti dichiarazioni del direttore dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (Oeai), Ali Akbar Salehi, che parla di fallito tentativo di danneggiare i piani nucleari iraniani, in Iran il virus potrebbe aver già infettato milioni di pc.

Secondo tecnici occidentali il vero bersaglio del virus sono i sistemi che coordinano le centrifughe per l’arricchimento dell’uranio di Natanz e la centrale di Busher, attivata lo scorso agosto con l’assistenza dei tecnici della Atomstroyexport, la compagnia russa specializzata nella costruzione di reattori di terza generazione che in Iran sta portando avanti il progetto del nucleare civile. Stuxnet aveva fatto la sua prima comparsa a metà luglio in Bielorussia e ad isolarlo era stata la VirusBlokAda, società con sede a Minsk che opera nel settore della sicurezza informatica.

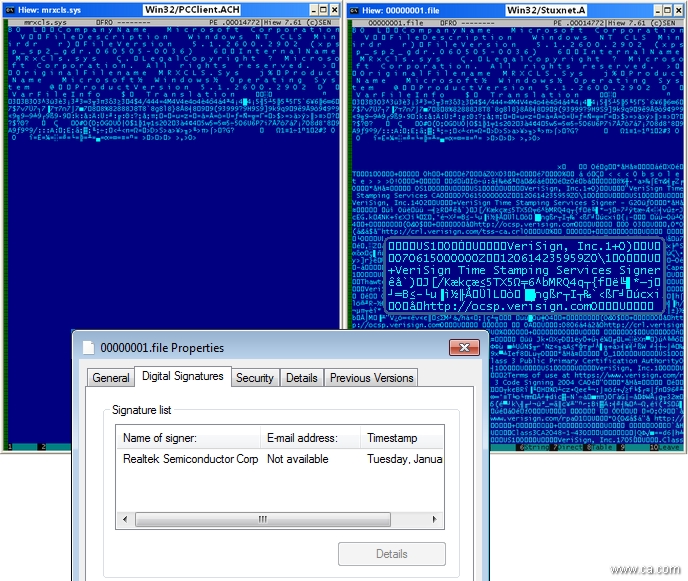

Il malware utilizzava una falla “0day” causata da un bug del sistema operativo Windows e per espandersi infettava i dispositivi USB rimovibili, uno degli accessori per pc attualmente più diffusi. Informata la Microsoft e le altre società di sicurezza informatica, si arrivò ben presto a scoprire che lo Stuxnet attaccava sistemi Windows nei quali erano installati i prodotti Simatic WinCC e PCS 7 (soluzioni Siemens utilizzate per sistemi SCADA) e che per scrivere il codice, di cui esisteva almeno un’altra variante, gli autori avevano rubato i certificati digitali appartenenti a Realtek Semiconductor e JMicron Technology, certificati poi utilizzati per firmare i malware.

Il malware utilizzava una falla “0day” causata da un bug del sistema operativo Windows e per espandersi infettava i dispositivi USB rimovibili, uno degli accessori per pc attualmente più diffusi. Informata la Microsoft e le altre società di sicurezza informatica, si arrivò ben presto a scoprire che lo Stuxnet attaccava sistemi Windows nei quali erano installati i prodotti Simatic WinCC e PCS 7 (soluzioni Siemens utilizzate per sistemi SCADA) e che per scrivere il codice, di cui esisteva almeno un’altra variante, gli autori avevano rubato i certificati digitali appartenenti a Realtek Semiconductor e JMicron Technology, certificati poi utilizzati per firmare i malware.

Un perfetto caso di spionaggio industriale, dunque, talmente sofisticato che è difficile pensare all’attacco di un pirata informatico isolato: dopo ulteriori analisi, Microsoft è giunta infatti alla conclusione che Stuxnet non utilizza solo l’ormai datata falla MS08-067, impiegata dal malware Conficker per diffondersi nelle aziende, o la famosa MS10-046, quella relativa alla vulnerabilità nella Shell di Windows corretta nell’agosto scorso, ma altre tre: la nuova MS10-061 che riguarda lo spooler di stampa ed è stata corretta da Microsoft con gli aggiornamenti rilasciati a settembre e altre due di cui non si sa ancora nulla.

Chi sta analizzando il codice del virus Stuxnet è certo comunque che è stato scritto da chi ha un’ottima conoscenza del linguaggio utilizzato per la programmazione dei PLC (AWL di Siemens) controllati dai sistemi SCADA, profonda a tal punto da riuscire perfino a nascondere il codice alterato.

I tecnici della Repubblica Islamica non sono ancora riusciti a trovare un antivirus adatto a Stuxnet e sembra che nel tentativo di eliminarlo lo abbiano reso ancora più aggressivo: il virus riesce infatti ad infettare nuovamente una macchina dalla quale è già stato rimosso. La situazione sarebbe talmente grave che le autorità, che si rifiutano di rendere note le modifiche apportate al sistema Scada con cui l'Iran gestisce i suoi complessi industriali e militari; sarebbero addirittura arrivate a chiedere aiuto ad alcuni esperti europei di sicurezza informatica, ma nessuno dei tecnici contattati avrebbe fino ad ora accettato di collaborare.

La paura è che gli stessi creatori del virus abbiano un controllo parziale della situazione e che per quanto riguarda la diffusione siamo solo all’inizio: Stuxnet, che attacca in particolare i programmi utilizzati da Siemens per l'automazione industriale, incluse le piattaforme petrolifere, gli oleodotti e le centrali elettriche, è stato segnalato in Pakistan, India e Indonesia, e in Cina avrebbe già infettato 6 milioni di computer di singoli utenti e quasi 1.000 aziende, interessando molti settori chiave dell’industria del continente asiatico.

La paura è che gli stessi creatori del virus abbiano un controllo parziale della situazione e che per quanto riguarda la diffusione siamo solo all’inizio: Stuxnet, che attacca in particolare i programmi utilizzati da Siemens per l'automazione industriale, incluse le piattaforme petrolifere, gli oleodotti e le centrali elettriche, è stato segnalato in Pakistan, India e Indonesia, e in Cina avrebbe già infettato 6 milioni di computer di singoli utenti e quasi 1.000 aziende, interessando molti settori chiave dell’industria del continente asiatico.

Un portavoce della Siemens ha dichiarato che ad Hong Kong le compagnie che utilizzano i sistemi incriminati non sono state ancora attaccate, ma secondo un ingegnere della Rising International Software di Pechino l’allarme è già stato lanciato: tra i clienti della multinazionale ci sono l’aeroporto internazionale di Hong Kong, le ferrovie di Stato, Disneyland, la Clp Power e il Saint Paul Hospital. Secondo alcuni esperti non si saprà mai da dove viene questo virus e ancor meno chi lo ha progettato, ma dall’analisi del codice sembra ci sia un file chiamato “Myrtus”, possibile riferimento al Libro di Ester contenuto nella Bibbia ebraica e nell’Antico Testamento: nei dieci capitoli del libro si parla di una fanciulla ebrea di nome Hadassa (tradotto significa appunto mirto) che, divenuta moglie del re persiano Assuero, sventa un complotto contro gli ebrei ordito dal primo ministro persiano Haman e ottiene dal re il diritto per i giudei di difendersi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In seguito all’ennesimo attacco in territorio pakistano delle forze di occupazione della NATO di stanza in Afghanistan, il governo di Islamabad qualche giorno fa ha chiuso un importante valico di frontiera tra i due paesi vicini. Il provvedimento, che blocca una rotta fondamentale per i rifornimenti dei soldati occidentali e riaccende le tensioni tra USA e Pakistan, è giunto dopo una serie di bombardamenti aerei in una “agenzia” dell’area tribale nord-occidentale di quest’ultimo paese, causando la morte di tre guardie di frontiera.

Giovedì scorso, elicotteri delle forze ISAF in volo lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan, verosimilmente all’inseguimento di un gruppo di guerriglieri islamici, sono entrati nello spazio aereo pakistano. Secondo la ricostruzione di un portavoce dell’esercito pakistano, le guardie di frontiera avrebbero esploso alcuni colpi per avvertire i mezzi aerei NATO del loro sconfinamento. In risposta, sarebbero stati sparati due missili che hanno finito per distruggere il posto di frontiera.

Come già avvenuto in precedenza, le autorità pakistane hanno proceduto alla chiusura del valico di Torkham, a nord di Peshawar, di fatto il più trafficato punto di transito tra l’Afghanistan e il Pakistan, dal quale passano buona parte delle forniture dirette alle forze armate occidentali impegnate in Afghanistan. Già dopo il primo giorno di chiusura del passo, oltre 150 convogli NATO risultavano bloccati lungo la strada diretta al confine. Se in altre occasioni la chiusura del valico è durata pochi giorni, al momento è difficile prevedere le intenzioni pakistane.

Nonostante le dure proteste del governo e dei vertici militari, le incursioni americane all’interno dei confini pakistani sono peraltro sempre state più o meno tacitamente sostenute da Islamabad. Con l’intensificarsi degli attacchi negli ultimi mesi, la rabbia delle popolazioni locali è però aumentata di conseguenza. Anche se i bombardamenti, spesso condotti tramite aerei senza pilota e comandati a distanza, dovrebbero colpire i ribelli che operano in Afghanistan per poi trovare rifugio in Pakistan, in realtà il numero di vittime civili continua ad essere consistente.

Dopo il più recente episodio, da parte pakistana si sono moltiplicate le minacce di ritorsioni. I toni degli ufficiali del governo sono risultati comprensibilmente accesi, dal momento che secondo il diritto internazionale, uno sconfinamento ed un bombardamento di questo genere rappresentano un evidente atto di guerra. Le minacce, tuttavia, non hanno impensierito l’amministrazione Obama che, nonostante le tensioni e le visite a Islamabad appena concluse del capo di stato maggiore, ammiraglio Mike Mullen, e del direttore della CIA, Leon Panetta, due giorni più tardi ha dato il via libera ad un nuovo attacco in territorio pakistano che ha ucciso sei presunti militanti islamici.

La disputa tra Stati Uniti e forze NATO da un lato e Pakistan dall’altro è la diretta conseguenza della delicata situazione in cui si è venuto a trovare il governo di Islamabad fin dal rovesciamento dei Talebani nell’autunno del 2001 e, allo stesso tempo, della dipendenza americana dal governo pakistano per raggiungere i propri obiettivi in Afghanistan.

Gli americani da anni spingono il governo e l’influente esercito pakistano ad adottare una strategia più offensiva nei confronti dei vari gruppi ribelli che mantengono le loro roccaforti nelle aree tribali (FATA) lungo il confine nord-occidentale del paese. Una strategia finora adottata in maniera non troppo efficace in alcune province pakistane che però non trova l’appoggio della maggioranza della popolazione, irriducibilmente avversa alla presenza e ai diktat statunitensi.

Gli americani da anni spingono il governo e l’influente esercito pakistano ad adottare una strategia più offensiva nei confronti dei vari gruppi ribelli che mantengono le loro roccaforti nelle aree tribali (FATA) lungo il confine nord-occidentale del paese. Una strategia finora adottata in maniera non troppo efficace in alcune province pakistane che però non trova l’appoggio della maggioranza della popolazione, irriducibilmente avversa alla presenza e ai diktat statunitensi.

Assieme agli incentivi di ingenti aiuti finanziari e militari, le pressioni di Washington su Islamabad si traducono in sempre più frequenti incursioni aeree, in ultima istanza condotte per allineare il Pakistan ai propri interessi nell’intera regione centro-asiatica. Pressioni e minacce che non tengono conto né della situazione interna pakistana - l’eventuale ripiegamento sulle richieste americane potrebbe portare il paese sull’orlo della guerra civile - né degli obiettivi strategici del problematico alleato.

I Talebani, infatti, continuano a rappresentare per Islamabad il mezzo attraverso il quale esercitare la propria influenza su un futuro governo afgano, una volta che gli americani se ne saranno andati. Un Afghanistan alleato del Pakistan, come ai tempi del regime talebano, ovviamente in funzione anti-indiana, soprattutto alla luce del riemergere delle tensioni in Kashmir al confine orientale con l’arcinemico di sempre.

Pur chiedendo maggiore supporto per il proprio disegno in Asia centrale, gli USA sembrano perseguire una politica volta a frustrare gli interessi vitali pakistani. Oltre alla costruzione di una solida partnership con Nuova Delhi, Washington ha ad esempio cercato in vari di modi di ostacolare l’approvvigionamento di reattori nucleari dalla Cina o di gas naturale dall’Iran per sostenere il fabbisogno energetico del Pakistan.

Così, in un paese devastato dalle recenti inondazioni, l’amministrazione Obama ha intensificato le operazioni militari di dubbia legalità - più di venti nel solo mese di settembre - provocando la morte di altri civili innocenti. Un’escalation di distruzione che, oltre a mettere a repentaglio i già difficili equilibri nei rapporti con il Pakistan, finisce per infiammare ulteriormente la resistenza talebana da entrambi i lati del confine in una spirale di violenza senza alcuna fine in vista.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Alla fine ha ceduto. Dopo quattro mesi d’agonia, ormai la “liberale Olanda” è andata. I cristiano-democratici riuniti in congresso hanno votato a favore di un’alleanza di governo con il Pvv di Geert Wilders, il nuovo alfiere della xenofobia, del populismo, dell’anti-islamismo europeo. Per i cittadini olandesi davvero democratici e liberali, quello che si è realizzato è il peggiore degli scenari possibili. Il governo, infatti, sarà composto dai liberal-conservatori del Vvd e dai cristiano-democratici del Cda, a cui il Pvv (che sta per “Partito per la libertà”, non è uno scherzo) si limiterà a dare il suo appoggio esterno. Questo significa che Wilders eserciterà un potere enorme senza alcuna responsabilità. Si troverà nella posizione più comoda a cui un uomo politico possa aspirare.

E di concessioni il Pvv ne ha già ottenute parecchie. In cambio del sostegno, il governo si è travestito da babbo natale e ha esaudito tutti i desideri che Geert aveva scritto nella letterina. Tra i provvedimenti razzisti figurano il divieto di indossare il burqa e le limitazioni per l’utilizzo del velo da parte di alcune categorie d’impiegati pubblici che abbiano la disgrazia di essere musulmani. Gli immigrati dovranno poi sostenere un “esame d’integrazione” per ottenere il passaporto, che comunque sarà ritirato a chi commetterà un crimine entro cinque anni dal rilascio del documento. Gli imam più radicali, invece, saranno espulsi senza tanti sofismi.

Non basta. Il governo si è impegnato anche a tagliare 18 miliardi di spesa pubblica, innalzare l’età pensionabile da 65 a 66 anni, aumentare i fondi agli anziani diminuendoli agli immigrati. Già che c’era, Geert, che evidentemente ha il gusto del grottesco, ha chiesto anche la nascita di un corpo di polizia per il benessere degli animali, l’elevazione della velocità massima in autostrada a 130 chilometri orari, l’abolizione del divieto di fumare nei piccoli caffè e la trasformazione dei coffee shop in club privati con restrizioni all’ingresso. Bei tempi, quando ci si limitava alla vecchia valigetta piena di banconote non segnate e non consecutive.

Come siamo arrivati a questo? Il disastro è iniziato con le elezioni politiche del 9 giugno scorso, quando il partito cristiano-democratico, dominatore degli ultimi 70 anni di politica olandese, ha perso la metà dei deputati (da 41 a 21) ed è passato da prima a quarta forza del Paese. Al contempo, il Pvv ha triplicato i suoi voti, arrivando a quota 1,5 milioni. Che in Olanda vuol dire essere il terzo partito.

L’exploit dell’estrema destra nazionalista, dalle tendenze anti-europeiste o euroscettiche, secondo l’eufemismo che si preferisce, è in gran parte spiegabile con la situazione da incubo delle casse olandesi. Per evitare l’implosione del sistema finanziario, nel 2008 lo Stato ha investito 80 miliardi di Euro, il 14% del Pil. Da allora il rapporto debito/Pil è cresciuto di 19 punti percentuali. Ce n’era abbastanza da giustificare l’ultima finanziaria “pane e cipolla” che gli olandesi hanno dovuto subire.

L’exploit dell’estrema destra nazionalista, dalle tendenze anti-europeiste o euroscettiche, secondo l’eufemismo che si preferisce, è in gran parte spiegabile con la situazione da incubo delle casse olandesi. Per evitare l’implosione del sistema finanziario, nel 2008 lo Stato ha investito 80 miliardi di Euro, il 14% del Pil. Da allora il rapporto debito/Pil è cresciuto di 19 punti percentuali. Ce n’era abbastanza da giustificare l’ultima finanziaria “pane e cipolla” che gli olandesi hanno dovuto subire.

Risultato: il prossimo sarà il primo governo di minoranza dal dopoguerra, il più sbilanciato a destra degli ultimi decenni. E una bella fetta di potere sarà in mano a un personaggio come Wilders. Conosciamolo meglio. Geert da lunedì sarà processato per aver realizzato nel 2008 “Fitna”, un film che vorrebbe essere contro il fondamentalismo islamico e in realtà è contro l’Islam, un po’ come il suo regista. Una pellicola per intenditori: teste mozzate, linciaggi, attentati terroristici, imam esaltati che esortano a punire gli infedeli. Un testo sacro e spirituale come il Corano viene deliberatamente manipolato e paragonato al Mein Kampf di Hitler.

In questi giorni Geert è stato in visita in Germania, dove ha partecipato al convegno del movimento Die Freiheit (“La Libertà”, ancora!), che aspira a creare un partito nazionale simile al Pvv. Dal suo profetico pulpito, il messia olandese ha deliziato la folla di razzisti con teorie di rara profondità. Ad esempio: “Uno spettro s’aggira per l’Europa, lo spettro dell’islamizzazione”. Ad essere precisi era assai diversa, ma andiamo avanti: “La Germania ha bisogno di un partito che difenda la sua identità nazionale, la sua prosperità, la sua democrazia, il suo successo economico, e si opponga deciso all’islamizzazione”. La sua è un’ossessione: “L’Islam è una minaccia alla libertà!”. Alla fine, però, il messia si tradisce: “L’ideologia politica dell’Islam non è moderata, non lo sarà mai!”. E la tua, Geert?