Politica

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

L’anniversario della strage alla stazione di Bologna, il 2 agosto, si tira dietro nella memoria un fitto e arcinoto calendario di carneficine per le quali invano si cercano ancora i veri colpevoli. Il ricordo di quegli oltre 20 kg di esplosivo e della feroce deflagrazione, che il primo ministro dell’epoca riuscì ad addebitare in un primo momento all’esplosione di una caldaia, arriva nei giorni bollenti delle indagini delle procure siciliane sulla trattativa Stato mafia, del ricorso del Quirinale contro i pm e delle polemiche scatenate contro l’uomo di punta di questa fase giudiziaria, il procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia.

Il denominatore comune italiano di vicende all’apparenza lontane è che sia sempre esistito e sia sempre rimasto immune dalla mano della giustizia un piano di responsabilità e di moventi che poco hanno a che vedere con i cani sciolti protagonisti della cronaca spicciola, piuttosto con la politica del palazzo e non solo. Quel perimetro che ha chiuso insieme in tanti momenti importanti della nostra storia - a rischio di contiguità e contagio - servizi, Stato e mafia in nome della sicurezza nazionale, come recita la ragion di stato o della più pericolosa garanzia di immunità per gli amici degli amici.

La convivenza tra lo Stato e la mafia rappresenterebbe, questo sta emergendo dalle indagini, una specie di asse portante e invisibile del paese Italia e della sua storia e questo ben prima che Andreotti diventasse l’icona più spendibile di questa machiavellica convivenza. Ci sarebbe addirittura un vero e proprio peccato originale sulla nascita della prima Repubblica, con lo sbarco degli alleati facilitati anche dalle cosche mafiose del Sud, a spiegare la troppa clemenza e le troppe sviste che hanno tutelato per anni boss e capi mafia. Un benefit, come giustamente lo chiama Belisario dell’IdV, componente del Copasir, che deve essere espiantato dalla real politik nazionale.

La seconda fase della trattativa sarebbe partita nei giorni tra Capaci e Via D’Amelio e sarebbe stata intrapresa proprio da uomini di Stato per porre fine alla sequela di vittime tra magistrati, giudici e forze dell’ordine e superare il clima di pericolo e instabilità che attraversava il paese. La morte di Borsellino, e le sue azzeccate impressioni e testimonianze sull’isolamento dei suoi ultimi giorni di vita, sarebbe avvenuta forse proprio per eliminare chi, come lui, mai avrebbe armato “patti” di convivenza con i nemici dello Stato. L’ultimo ostacolo per arrivare al “quieto vivere” che ancora ci accompagna. Ed è proprio mentre si concentrano su questo le indagini che arriva il ricorso del Quirinale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato contro la Procura di Palermo. Il ricorso verte sulla mancata distruzione delle intercettazioni delle telefonate del Capo dello Stato con l’allora ex vicepresidente del Csm Nicola Mancino, indagato per falsa testimonianza nel quadro dell'inchiesta.

Ed è proprio mentre si concentrano su questo le indagini che arriva il ricorso del Quirinale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato contro la Procura di Palermo. Il ricorso verte sulla mancata distruzione delle intercettazioni delle telefonate del Capo dello Stato con l’allora ex vicepresidente del Csm Nicola Mancino, indagato per falsa testimonianza nel quadro dell'inchiesta.

Il piano formale, in effetti impeccabile, cui si appella Napolitano per tutelare le prerogative attribuitegli dalla Costituzione e non avallare pericolosi precedenti, ha raccolto solidarietà e sostegno da tutto il mondo politico. E se la formalità invocata è impeccabile, certo è che distruggere quelle intercettazioni può significare rallentare se non ostacolare la verità giudiziale. La Procura di Palermo, per voce di Ingroia, di fronte a questa azione e alle polemiche seguitegli, promette di fermarsi solo in caso che ci sia una ragion di stato uber alles a imporre lo stop alle indagini.

Invocare la ragion di stato, che è argomento tutto politico e ben diverso dal segreto di stato, significa insinuare e lasciare alla politica tutta la responsabilità e la colpa davanti ai cittadini per non aver cercato abbastanza la verità. Il procuratore di Palermo anticipa sui giornali, con astuzia, i suoi detrattori; forse perché sa più di quello che dice e conosce già su quali limiti si infrangerà il lavoro delle procure siciliane.

Quelle che in ogni caso non si fermano, anche se la sua prossima partenza per il Guatemala verso altro incarico in seno alle competenze ONU, suona come un indebolimento del fronte giudiziario e un po’ come un abbandono. Non perché l’inchiesta si identifichi con un uomo, come si difende il procuratore, ma perché andar via in attesa di verità, lascia a tutti la scarsa fede di vederne mai una. Che dovrebbe squarciare il velo che da Portella della Ginestra fino ai giorni nostri ha coperto come un sudario l’ansia di democrazia nel paese delle stragi impunite e delle verità nascoste.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Silvia Mari

di Silvia Mari

Sembra che dal Tempio di Adriano, a Roma, da dove Bersani ha presentato la Carta degli Intenti del partito per un accordo programmatico tra democratici e progressisti, emerga soprattutto il desiderio di ricordare all’elettorato del centro sinistra che il Pd esiste ancora. Improvvisamente uniti sul riconoscimento civile delle coppie gay e in prima linea a voler risolvere il dramma degli esodati, il Segretario ribadisce in ogni caso l’appoggio totale al governo Monti. Una mossa che vede difficile, tanto per cominciare, un qualsiasi consenso con Sinistra e Libertà di Vendola, ad esempio, e con tutto l’elettorato di sinistra e tutto il mondo del lavoro e del sindacato che alla manovra Monti oppone una strenua resistenza.

Si parla di alternativa alle destre, ma non di alternativa alle banche. Quelle che finora insieme ai grandi patrimoni e alle rendite sono rimaste fuori dal rastrellamento fiscale che ha colpito invece i ceti medio-bassi della popolazione. Un gran coraggio quello di auspicare e declamare una politica fiscale orientata a punire gli evasori e a tassare i lussi, mentre si promette appoggio incondizionato a chi proprio questa politica per scelta, e non per distrazione, non ha avviato.

Da Monti ai diritti civili, alla cittadinanza per i figli degli immigrati, il Pd non ci racconta nulla di nuovo se non quello di giustificare i propri inciampi, le contraddizioni e il pesante monito ottenuto dalle ultime tornate elettorali, con la tesi “del proprio passo e dei propri tempi”. Un po’ poco per persuaderci che Renzi sia solo un sindaco eretico al partito, che le divisioni sui diritti civili saranno superabili con il tempo, anche se originate da distanze siderali e di concetto sulla morale e sul senso del liberalismo, che si chieda il voto agli operai mente si plaude alla riforma Fornero.

Altra pagina interessante quella della riforma elettorale sulla quale Bersani, rispondendo alla nota ufficiale del Capo dello Stato che invita a tornare ad un confronto tra partiti e non ai colpi di maggioranza, risponde con la proposta del sistema proporzionale con sbarramento al 5% ma con una teoria delle preferenze, dei collegi e del premio di maggioranza che lascia al Pdl una versione più democratica del suffragio. Per ora Bersani se la cava tirando fuori dal cilindro la tesi dei costi: il voto a preferenza ha maggiori oneri e rischi di quello basato sui territori, però il cittadino - ribadisce il Segretario “ha diritto a scegliere il proprio parlamentare”.

Siamo alle solite. Si verbalizza la democrazia, la difesa dei posti di lavoro, un sistema fiscale finalmente equo, ma si fa politica in un altro modo. Come se il tergiversare di veltroniana memoria e la tesi del “ma anche” fosse stato adottato come metodo reale dal partito o come scusa per occuparsi prima che dei problemi effettivi sul tappeto, della propria identità. Per sopravviversi.

Siamo alle solite. Si verbalizza la democrazia, la difesa dei posti di lavoro, un sistema fiscale finalmente equo, ma si fa politica in un altro modo. Come se il tergiversare di veltroniana memoria e la tesi del “ma anche” fosse stato adottato come metodo reale dal partito o come scusa per occuparsi prima che dei problemi effettivi sul tappeto, della propria identità. Per sopravviversi.

Gareggiando con il Pdl ad essere in prima linea pro-Monti, impegnando risorse e tempo a gestire le fronde interne e le spaccature insanabili sui diritti civili. Per ricordare a se stessi, prima che al popolo di sinistra, che il Pd voleva essere la stella dei progressisti e vincere le destre al voto. Ma è riuscito a battere Berlusconi grazie all’autoeliminazione del Cavaliere, a diventare maggioranza senza passare per le urne e a tradire il mondo del lavoro con il dogma, comodo ai poteri forti, dell’Eurozona.

Gli intenti ufficiali proclamati da Bersani servono non tanto a tracciare la distanza tra il comizio e la politica reale del Pd, ovvero ad individuare la grande colpa dell’incoerenza, quanto a misurare quella dell’inconsistenza. Tutte quelle profonde contraddizioni che a partire dalla teoria politica cui il partito s’ispira non promettono nulla di buono sulle azioni. Come chiudere questo patto e rendersi alternativi alla destra, rimanendo al fianco di Monti, non è dato sapere perché non è chiaro nelle idee, prima ancora che nei fatti.

La questione in ballo, garbatamente elusa finora, per la quale sarebbe urgente una seduta plenaria del Pd a ranghi completi, è l’identità dei democratici. Sarà che essere progressisti e di sinistra non può significare tutto e il contrario di tutto e che, come gli elettori hanno già capito, ogni porto è sbagliato, per mutuare il monito di Seneca, se non si decide dove andare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Il documento approvato a maggioranza dal Comitato di bioetica blinda il principio e il diritto all’obiezione di coscienza e lo definisce “costituzionalmente fondato”. Il diritto infatti, che riguarda principalmente - ad oggi - l’interruzione volontaria di gravidanza normata dalla legge 194, sarebbe null’altro che un’appendice del più ampio e inviolabile “diritto alla vita”. I numeri del testo approvato e il contenuto restituiscono un ritratto preciso di quale sia la corrente culturale predominante della bioetica che decide in Italia. Allineata con la morale cattolica, ma ben riposta dietro al pretesto formale del diritto naturale.

Assurdo che di fronte a vuoti legislativi bioetici severi del nostro sistema legislativo, il lavoro del Comitato vada tutto nella direzione di ribadire e scudare un principio che funziona, de facto, da deterrente a ogni liberalizzazione effettiva della legge su questi fronti. Basta citare la legge 40 sommersa dai mille ricorsi per incostituzionalità o la legge sul fine vita, trasformatasi in una bega tra notaio e medico, con la totale sparizione dell’autodeterminazione del paziente.

Senza il disturbo di voler ingaggiare un’analisi filosofica sul diritto alla vita e alla coscienza, sarebbe interessante capire cosa succede, come succede, se il diritto all’aborto, in alcuni ospedali e in alcuni periodi dell’anno su intere regioni del paese, viene di fatto vanificato e negato per la massiccia presenza di medici e sanitari obiettori. Se è giustificabile che una legge dello Stato sia soppressa dalla morale di un individuo, dovremmo considerare possibile allora, e legalmente non sanzionabile, che se in un ospedale tutti o quasi i medici si convertissero improvvisamente alla fede di Geova, potrebbe essere nei fatti impossibile o anche solo difficilissimo ricevere una trasfusione di sangue.

Del resto le credenze religiose hanno tutte pari dignità e non ci sono strumenti condivisi per stabilire una graduatoria tra le confessioni di fede, le credenze o le teorie del bene. Ognuno è libero di professare ciò in cui crede.

Se quindi non è misurabile il grado di attendibilità di una fede anche banalmente con la conta degli adepti e il criterio della maggioranza, pena l’imposizione per tutti della stessa religione, è solo la legge, universale, che può contenere e salvaguardare la libertà di coscienza e il suo diritto di esercizio. Da parte di tutti. Di chi crede che un ovulo fecondato sia uguale ad una persona e chi crede che non sia così.

Se quindi non è misurabile il grado di attendibilità di una fede anche banalmente con la conta degli adepti e il criterio della maggioranza, pena l’imposizione per tutti della stessa religione, è solo la legge, universale, che può contenere e salvaguardare la libertà di coscienza e il suo diritto di esercizio. Da parte di tutti. Di chi crede che un ovulo fecondato sia uguale ad una persona e chi crede che non sia così.

Il Comitato di bioetica sa bene che lo Stato italiano si è già espresso sulla materia non equiparando, come è per i cattolici, l’aborto all’omicidio. E’ l’esistenza della legge 194 a testimoniarlo. L’omicidio è un reato, l’aborto no. Ma se la legge perde il suo valore di esigibilità assoluta, non è legge, ma consiglio. Il testo del Comitato quindi, approvato per tutelare gli obiettori lancia in buona sostanza numerose ombre sul futuro perché invece di ribadire quanto stabilito dalla legge, prova a scalzarla, a inficiarne la garanzia, a incrinarne la coerenza logica con l’argomento della persuasione.

Se è vero che un medico unisce sempre al dovere della legge quello morale e deontologico, è vero anche che il secondo non può soppiantare il primo. Altrimenti perché il medico di Eluana sarebbe giustamente finito a processo? Perché non c’è una legge sul fine vita e nonostante le ragioni della pietà e del rispetto del testamento di Eluana, anche tra i sostenitori di papà Englaro, sembrassero più forti, era doveroso che lo Stato ottemperasse alla sua legge. Che poi da Eluana in poi la norma dovesse evolversi per onorare la libertà di morire come ciascuno vuole è un’altra storia ancora.

E’ un filo sottile quello che impedisce ad un paese liberale di trasformarsi in uno stato etico. Dalla morale e mai dalla credenza nasce la legge. La morale contempla tutti e il fatto razionale e morale è che nessuno può affermare secondo scienza, legge e coscienza che un embrione sia uguale ad un bambino. Che abortire sia assassinare. E’ cosi che il Comitato di bioetica ci porta indietro di parecchi anni quando le donne che abortivano venivano marchiate, secondo ragione pubblica, di peccato e di infamia. Come se scegliere secondo la propria coscienza equivalesse a non averne una.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Gli operai sono tornati a lavoro. Riparte la ruota dei turni, i blocchi della protesta sono stati smantellati, i cancelli aperti. L’Ilva alle 6.30 del 28 luglio torna a fumare cenere sulla città di Taranto, mentre in una nota congiunta le Acli pugliesi e quelle della città dichiarano insopportabile la “contrapposizione tra vita e lavoro”.

Perché è questo il bivio di fronte al quale si trovano gli operai dello stabilimento, dopo le proteste scoppiate in seguito alle ordinanze di sequestro delle aree a caldo dell' azienda e gli arresti di 8 dirigenti ed ex dirigenti. I lavoratori chiedono sicurezze e garanzie sul loro destino occupazionale, la città di Taranto si interroga sul proprio futuro di sviluppo di fronte ad una possibile chiusura dell’Ilva, ma nel frattempo l’orrore dell’inquinamento ambientale e delle malattie che sbuffano dagli impianti dell’acciaio e uccidono le persone non è cambiato.

Da mesi, con dossier apposito presentato nel mese di aprile alla Camera dei Deputati, è all’attenzione delle istituzioni l’impellenza di bonificare il territorio e adeguare a norma di legge il ciclo produttivo dell’Ilva. Finché finalmente la magistratura fa scattare i sigilli e soltanto oggi scioperi e proteste si fermano in attesa che il ricorso della società contro il sequestro (non ancora esecutivo) faccia il suo iter. Il problema dell’inquinamento e del rischio per la salute umana è di enormi proporzioni e da troppo tempo si propone invano di impermeabilizzare il sottosuolo di Taranto e impedire che le falde acquifere siano contaminate dagli scarti industriali. Quello che i lavoratori e i cittadini di Taranto sembrano costretti ad accettare è un’area avvelenata di 15 milioni di metri quadri completamente fuorilegge che in questi anni ha causato leucemie e linfomi a ritmi vertiginosi.

La strada obbligata e sensata non può che essere quella della riconversione o inizialmente della bonifica del sito dell’Ilva, affinché il diritto occupazionale e quello fondamentale alla salute non si elidano a vicenda, in una contrapposizione che sembra uscita dalla prima rivoluzione industriale europea. Abbattimento delle emissioni delle cokerie tarantine e campionamento continuo della produzione di diossina sono solo alcune delle proposte elementari e minime che arrivano dal mondo della tutela ambientale e dalle associazioni da sempre impegnate su questo fronte di denuncia.

Oggi però la questione deve pienamente rientrare nelle mani delle istituzioni e il ricatto del lavoro non può essere sufficiente a rimandare oltre, come sempre è stato, la questione della salubrità. Un colosso economico di questa portata che sfama 11.700 operai rappresenta un nodo importante da sciogliere - compresa la questione delle prospettive effettive che l’acciaio e il siderurgico italiano può avere ancora sul mercato - ed è forse anche un simbolo.

Oggi però la questione deve pienamente rientrare nelle mani delle istituzioni e il ricatto del lavoro non può essere sufficiente a rimandare oltre, come sempre è stato, la questione della salubrità. Un colosso economico di questa portata che sfama 11.700 operai rappresenta un nodo importante da sciogliere - compresa la questione delle prospettive effettive che l’acciaio e il siderurgico italiano può avere ancora sul mercato - ed è forse anche un simbolo.

Per ripartire occorre intanto investire per minimizzare i danni, investire profitti (cosa che la proprietà non ha mai fatto) per tutelare la vita di chi lavora all’Ilva. E ancora una volta (ha ragione l’Italia dei Valori) è la magistratura a colmare il vuoto colpevole delle Istituzioni preposte, mai impegnate a garantire la messa in opera delle azioni di tutela previste. Il protocollo d’intesa raggiunto dai Ministeri interessati, dalla Regione Puglia, dal Comune e dalla Provincia di Taranto, è un primo passo, che ha in sé la grande debolezza morale e politica di essere arrivato in ritardo.

Dev’essere garantito con i fondi pubblici e con quelli padronali il salario agli operai prima e durante l’opera di riconversione, giacché non è possibile scaricare sulle prime vittime l’ulteriore tragedia. Se non per il disastro sociale, per l’omicidio e l’omissione colposa che oggi inchioda uno dei colossi dell’economia nazionale all’accusa di aver avvelenato e ucciso di diossina e di benzoapirene i lavoratori e i cittadini. Seppelliti di tumori (anche infantili) e infarti, ammalati di numerose patologie cardio-circolatorie e respiratorie.

I lavoratori chiedono che non sia chiusa la fabbrica della loro sopravvivenza, li dove sanno bene di lavorare come “morti viventi”. Quello che sui tavoli decisionali era certificato da fiumi di perizie epidemiologiche lasciate a marcire per profitto e per delitto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Delle due l'una: o qualcuno è incompetente, o qualcuno è in malafede. Il classico bivio all'italiana. C'è però un tocco d'inedito surrealismo nel dialogo andato in scena ieri fra il premier Mario Monti e il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. A metà pomeriggio una nota di Palazzo Chigi informa che fra i due è iniziato un rapporto epistolare: il Professore, "facendosi interprete delle gravi preoccupazioni" riguardo al possibile crack finanziario dell'isola, "ha scritto una lettera al Presidente della Regione" per avere conferma "dell’intenzione, dichiarata pubblicamente, di dimettersi il 31 luglio".

A stretto giro, la risposta flemmatica: "Ho parlato al telefono con Monti - dice Lombardo - rassicurandolo del fatto che, nonostante le criticità segnalategli, gli rassegnerò tutti gli elementi utili a dimostrare la sostenibilità della finanza regionale. Al Premier parlerò anche della scelta di dimettermi per consentire agli elettori l'esercizio al diritto democratico di scegliere un nuovo governo e un nuovo Parlamento". Il governatore ha chiesto di essere ricevuto a Palazzo Chigi per dare spiegazioni. Detto, fatto: il summit bocconiano-siculo è in agenda per il 24 luglio.

Ora, in gioco non c'è una manciata di spiccioli, ma la possibilità che un'intera regione italiana finisca in bancarotta. Viene da chiedersi come sia possibile che da diverse istituzioni arrivino letture diametralmente opposte su un fatto del genere. A onor del vero, fin qui gli unici a ostentare tranquillità sono gli stessi amministratori della Regione. La Corte dei Conti è invece un tantino più allarmata, visto che nel bilancio siciliano ha certificato un buco da cinque miliardi di euro.

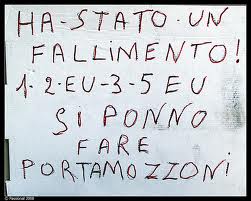

Lo spettro del fallimento quindi c'è, eccome. E ora? Che succede? "Le soluzioni che potrebbero essere prospettate per un’azione da parte dell’esecutivo - continuano da Palazzo Chigi - non possono non tener conto della situazione di governo a livello regionale, ma anzi devono essere commisurate ad essa, in modo da poter utilizzare gli strumenti più efficaci e adeguati". Traduzione: la Sicilia naviga a vele spiegate verso il commissariamento.

Sarebbe la prima volta per una Regione a statuto speciale. E forse proprio quello statuto e la straordinaria autonomia che ne consegue sono stati l'origine di ogni male. La prima conseguenza sembra essere un'ecatombe di sprechi. Tanto per fare un esempio, in Sicilia i dipendenti regionali sono un piccolo esercito: oltre 20mila persone.

Sarebbe la prima volta per una Regione a statuto speciale. E forse proprio quello statuto e la straordinaria autonomia che ne consegue sono stati l'origine di ogni male. La prima conseguenza sembra essere un'ecatombe di sprechi. Tanto per fare un esempio, in Sicilia i dipendenti regionali sono un piccolo esercito: oltre 20mila persone.

C'è poi il capitolo corruzione. Mentre in Italia ancora non riusciamo a varare una legge severa in materia, a Bruxelles sembra proprio che questa storia degli appalti sospetti non vada giù. Perciò pochi giorni fa l'Europa ha bloccato circa 600 milioni di fondi comunitari destinati proprio alla Sicilia.

Ma non basta. Lunedì Ivan Lo Bello, vicepresidente della Consindustria siciliana, ha denunciato in un'intervista al Corriere della Sera una prassi un po' allegra nella chiusura del bilancio isolano, "reso non trasparente da poste dubbie e residui inesigibili". Con questa espressione si fa riferimento a presunte entrate fantasma, crediti addirittura per 15 miliardi che cancellerebbero ogni problema, ma di fatto sembrano impossibili da incassare.

Di certo Lombardo saprà trovare una spiegazione plausibile ad ognuna di queste voci. Ma forse è utile precisare che le sue imminenti dimissioni non hanno a che vedere con il rischio crack. Il Presidente aveva già annunciato l'addio a causa dei guai giudiziari che lo tormentano (è indagato dalla Procura di Catania per concorso esterno e voto di scambio politico-mafioso) e dopo il ritiro del sostegno in aula da parte del Pd.

Un vero peccato, perché fino a oggi Lombardo era il Warren Buffett dei governatori italiani. Forse non il più ricco, ma sicuramente quello con lo stipendio più alto: 15.683 euro netti al mese. Fra i benefit, anche un appartamento messo a disposizione dalla Regione. A suo tempo il Presidente siciliano aveva definito questo trattamento principesco "appena decente, tenendo conto dei rischi e delle responsabilità che affronta un governatore", aggiungendo poi che "se dovessero rapportarlo al lavoro che faccio, minimo dovrebbero triplicarlo". Invece lo hanno azzerato.