- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Per la prima volta in 72 anni, martedì un capo di stato intervenuto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha minacciato apertamente di distruggere un intero paese e i suoi abitanti. Il primo discorso del presidente americano Trump al Palazzo di Vetro è stato infatti segnato da un delirio di militarismo e aggressività, diretto contro i soliti presunti nemici degli Stati Uniti, a cominciare dal regime nordcoreano di Kim Jong-un.

Nel passaggio più agghiacciante del suo intervento, Trump ha affermato che gli USA, “se costretti a difendere se stessi e i propri alleati”, non avranno altra scelta che “distruggere completamente” la Corea del Nord” e, inevitabilmente, i suoi 25 milioni di abitanti.

La ragione delle minacce sarebbe dovuta al fatto che “nessuna nazione sulla terra ha interesse a vedere questa banda di criminali dotarsi di armi e missili nucleari”. Trump ha poi ripreso la definizione di “Rocket Man” – “uomo dei missili” – per definire Kim, come già aveva fatto qualche giorno fa in un tweet, definendo le sue “provocazioni” come una “missione suicida”.

I toni pesantissimi del presidente americano nei confronti della Corea del Nord erano ampiamente previsti, ma la minaccia diretta di spazzare via un interno paese ha alzato decisamente il livello di criminalità del governo e dell’apparato militare degli Stati Uniti. Se la gestione della politica estera e le scelte sulla sicurezza nazionale americana sono ormai nelle mani dei vertici militari, e questi ultimi sono considerati relativamente più moderati nell’approccio alla crisi nordcoreana, la continua escalation di minacce rischia di innescare una dinamica difficilmente arrestabile o risolvibile con la diplomazia.

Secondo indiscrezioni trapelate dal Palazzo di Vetro, il discorso di Trump ha suscitato l’orrore di molti diplomatici presenti e non solo tra i nemici o presunti tali degli Stati Uniti. La visione proposta dal presidente americano riporta d’altra parte ai tempi dell’amministrazione Bush, con la riproposizione di una sorta di “asse del male” che, come allora, include l’Iran e a cui si aggiungono il Venezuela e la Siria.

Singolarmente, come di consueto, molte delle accuse sollevate da Trump martedì all’ONU hanno poco o nessun fondamento e, anzi, potrebbero essere facilmente rivolte agli stessi Stati Uniti. Per quanto riguarda ad esempio la Siria, il presidente americano ha ribadito la tesi, mai provata e addirittura smentita da svariate indagini indipendenti, che il regime di Assad ha fatto ricorso ad armi chimiche contro il proprio popolo. In merito all’Iran ha invece affermato che le principali esportazioni del paese sciita sono “violenza e sangue”, nonostante le accuse arrivino dal leader di un paese che solo nell’ultimo decennio ha letteralmente distrutto interi paesi e provocato direttamente o indirettamente milioni di morti. L’offensiva contro la Repubblica Islamica, appoggiata e alimentata dal premier israeliano Netanyahu, fa parte delle manovre di Washington per cercare di far saltare l’intesa sul nucleare, siglata a Vienna nel 2015, a fronte delle resistenze degli alleati americani in Europa e degli altri paesi che parteciparono al negoziato.

In merito all’Iran ha invece affermato che le principali esportazioni del paese sciita sono “violenza e sangue”, nonostante le accuse arrivino dal leader di un paese che solo nell’ultimo decennio ha letteralmente distrutto interi paesi e provocato direttamente o indirettamente milioni di morti. L’offensiva contro la Repubblica Islamica, appoggiata e alimentata dal premier israeliano Netanyahu, fa parte delle manovre di Washington per cercare di far saltare l’intesa sul nucleare, siglata a Vienna nel 2015, a fronte delle resistenze degli alleati americani in Europa e degli altri paesi che parteciparono al negoziato.

In definitiva, il raccapricciante intervento di Trump alle Nazioni Unite è servito a chiarire che gli Stati Uniti, per invertire la crisi avanzata della propria posizione a livello internazionale, non intendono in nessun modo recedere dall’aggressività che li ha contraddistinti negli ultimi due decenni, a costo di scatenare altre guerre preventive che, sempre più, rischiano di sfociare in conflitti nucleari.

Anche riguardo al Venezuela, Trump ha chiarito che Washington proseguirà nel tentativo di forzare il cambio di regime a Caracas, attraverso il sostegno all’opposizione di destra al governo del presidente Maduro. Alla vigilia dell’apertura dell’Assemblea Generale, Trump aveva incontrato alcuni leader latino-americani, con i quali aveva verosimilmente concordato la strategia venezuelana. Anche in quell’occasione, come nel discorso di martedì, aveva parlato assurdamente di voler “ristabilire la democrazia in Venezuela”, di fatto tramite un golpe guidato dagli ambienti filo-americani del paese sudamericano.

L’atteggiamento del presidente americano non rappresenta comunque un segnale della forza del suo paese, ma è al contrario il sintomo della debolezza degli Stati Uniti, incapaci di conciliarsi con le tendenze multipolari ormai più che evidenti a livello globale e costretti perciò a combatterle con il ricorso alla forza.

Quel che resta da verificare sarà l’effettiva convergenza delle sezioni della classe dirigente americana, quanto meno nel breve periodo, sull’agenda ultra-nazionalista e guerrafondaia presentata da Trump nella giornata di martedì a New York. I vari centri di potere negli USA rimangono infatti divisi sulle priorità strategiche del loro paese, mentre lo stesso Trump, come già ricordato, sembra avere già perso il controllo sulle decisioni legate alle più importanti questioni di politica estera.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La questione del referendum per l’indipendenza della Catalogna sta innescando una gravissima crisi politica in Spagna, con il governo centrale impegnato in una campagna repressiva con pochi precedenti nel dopo-Franco per impedire un voto che potrebbe avere riflessi catastrofici non solo per il paese iberico ma per tutta l’Unione Europea.

Da Madrid continuano ad arrivare minacce nei confronti dei separatisti. Negli ultimi giorni, la polizia ha sequestrato più di un milione di volantini e del materiale propagandistico in varie località, mentre la magistratura ha fatto sapere che gli esponenti del governo regionale, coinvolti nella promozione del referendum, potrebbero essere incriminati per abuso d’ufficio e uso improprio di fondi pubblici.

In precedenza, indagini ufficiali erano state aperte a carico di oltre 700 sindaci della Catalogna per avere collaborato nella preparazione del voto sull’indipendenza. La gran parte di questi ultimi ha tuttavia partecipato a una marcia a favore del referendum nel fine settimana a Madrid.

La gravità della situazione è confermata anche dalle dichiarazioni del procuratore generale, José Manuel Maza, il quale non ha escluso che, “in determinate circostanze”, potrebbe essere preso in considerazione addirittura l’arresto del presidente del governo regionale, Carles Puigdemont, del Partito Democratico Europeo Catalano (PDeCAT).

Il 6 settembre scorso, il parlamento della Catalogna aveva dato il via libera al referendum sull’indipendenza della regione, da tenersi il primo ottobre prossimo. Per tutta risposta, il giorno successivo la Corte Costituzionale spagnola aveva sospeso i preparativi per il voto, in attesa di una decisione definitiva dei suoi membri.

La presa di posizione della Corte non ha di fatto avuto alcun effetto sulla determinazione dei promotori, tanto che l’11 settembre scorso tra 500 mila e un milione di persone hanno manifestato a Barcellona a favore del referendum.

Secondo alcuni sondaggi, in Catalogna vi è una forte maggioranza che chiede l’organizzazione del referendum, anche se i favorevoli alla separazione da Madrid sembrano essere al momento poco meno della metà. Gli equilibri rischiano però di cambiare rapidamente proprio a causa del pugno di ferro minacciato e parzialmente già messo in atto dal governo centrale.

La misura più pesante che si teme è l’adozione della misura di emergenza contemplata dall’articolo 155 della Costituzione spagnola e che prevede il trasferimento del governo regionale direttamente a Madrid nel caso l’autorità locale agisca in un modo tale da “pregiudicare l’interesse generale della Spagna”. Questa opzione, mai implementata dal ritorno alla democrazia, è stata invocata apertamente o velatamente da molti a Madrid, tra cui il premier Rajoy e il suo ministro della Giustizia, Rafael Catalá. Lo stesso governo centrale di centro-destra era sembrato molto cauto sulla questione fino a poco tempo fa, nel timore che un’azione così drastica avrebbe alimentato ulteriormente i sentimenti indipendentisti, saldandoli al malcontento diffuso per le pesantissime misure di austerity di questi anni e dei persistenti effetti della crisi economica.

Questa opzione, mai implementata dal ritorno alla democrazia, è stata invocata apertamente o velatamente da molti a Madrid, tra cui il premier Rajoy e il suo ministro della Giustizia, Rafael Catalá. Lo stesso governo centrale di centro-destra era sembrato molto cauto sulla questione fino a poco tempo fa, nel timore che un’azione così drastica avrebbe alimentato ulteriormente i sentimenti indipendentisti, saldandoli al malcontento diffuso per le pesantissime misure di austerity di questi anni e dei persistenti effetti della crisi economica.

La mobilitazione del governo del PP e delle forze di sicurezza nel tentativo di bloccare il referendum della Catalogna sta comunque assumendo contorni sempre più anti-democratici. La classe dirigente anti-indipendentista è profondamente divisa sui metodi di Rajoy nel far fronte alle iniziative dei leader catalani. Allo stesso modo, anche in Europa sono molto forti i timori che il precipitare dello scontro tra Madrid e Barcellona possa gettare la Spagna nel caos, con effetti inevitabili sull’Unione o la stessa NATO in un frangente caratterizzato da una serie di situazioni esplosive a livello internazionale.

I giornali ufficiali in Europa hanno generalmente invitato le due parti a trovare un compromesso, così da evitare una rottura che porti a un referendum in cui a prevalere sarebbero i favorevoli all’indipendenza della Catalogna. Con il procedere dell’escalation di minacce e della repressione del governo di Madrid, tuttavia, è palpabile il senso di frustrazione nei circoli ufficiali europei, dove si teme che le possibilità per una riconciliazione siano quasi del tutto svanite.

Evidentemente, il governo Rajoy e gli interessi a cui fa riferimento sembrano avere scelto la strada del muro contro muro, nel tentativo di intimidire almeno una parte della classe dirigente catalana, così da spaccare o indebolire il fronte indipendentista.

La strategia di Madrid potrebbe comunque fallire clamorosamente, scatenando forze difficili da contenere. Per i leader dei partiti catalani favorevoli alla separazione dalla Spagna diventa infatti sempre più agevole promuoversi come difensori dei diritti democratici di fronte a un governo centrale repressivo e già odiato a causa delle politiche economiche messe in atto e degli scandali giudiziari che hanno coinvolto il partito del primo ministro.

Anche a livello regionale, peraltro, i governi catalani hanno spesso adottato tagli alla spesa pubblica e misure dirette contro lavoratori e classe media, sia pure attribuendone per lo più la responsabilità a Madrid. La scelta dell’indipendenza, al di là della crisi costituzionale che potrebbe scatenare in Spagna e del pericolo di un possibile ricorso alla forza per impedire la separazione della Catalogna, di per sé non comporta dunque nulla di progressista né promette benefici per le classi che hanno pagato maggiormente le misure del governo centrale seguite al tracollo dell’economia. Dietro la retorica nazionalista catalana, i partiti che sostengono l’indipendenza della regione promuovono piuttosto l’agenda e gli interessi della borghesia e del business locale, risentiti nei confronti di Madrid per il contributo percepito come eccessivo al paese e alle altre regioni economicamente meno avanzate.

Dietro la retorica nazionalista catalana, i partiti che sostengono l’indipendenza della regione promuovono piuttosto l’agenda e gli interessi della borghesia e del business locale, risentiti nei confronti di Madrid per il contributo percepito come eccessivo al paese e alle altre regioni economicamente meno avanzate.

Come quasi tutte le classi dirigenti indipendentiste di realtà con un’economia forte, inoltre, anche quella della Catalogna aspira soprattutto a fare del proprio potenziale nuovo stato uno strumento per attrarre in maniera autonoma il capitale internazionale, liberandosi dai vincoli con l’autorità centrale e raccogliendo direttamente i benefici che ne potrebbero derivare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

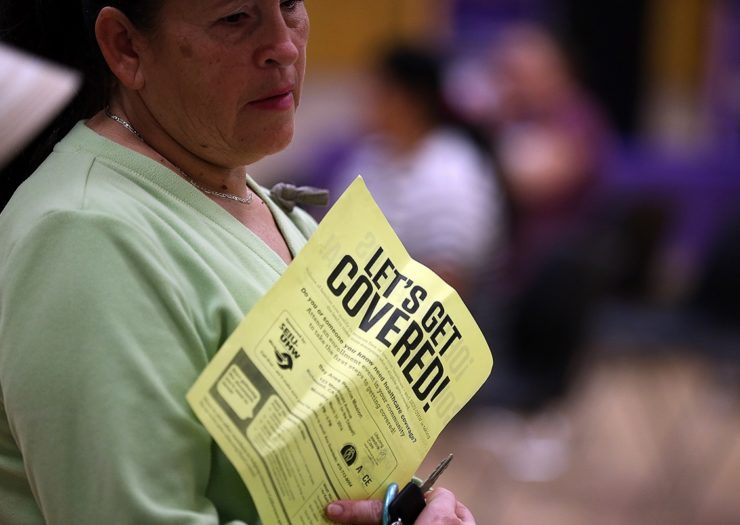

L’ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il Partito Democratico, il senatore “democratico-socialista” Bernie Sanders, ha introdotto questa settimana al Congresso una proposta di legge per creare un sistema sanitario pubblico universale, grosso modo sul modello di quello esistente in molti paesi europei.

Ipotesi di questo genere hanno talvolta fluttuato ai margini del panorama politico americano in passato, ma la novità dell’iniziativa dell’ex rivale di Hillary Clinton nelle primarie del 2016 risiede nel fatto che essa abbia ricevuto l’appoggio ufficiale di altri 15 senatori democratici. L’ultima volta che lo stesso Sanders aveva presentato una proposta simile non era stato invece in grado di trovare un solo collega disposto a sostenerla.

Il relativo successo incontrato in questa occasione dal disegno di legge Sanders non gli dà in ogni caso maggiori possibilità di essere approvato. Anzi, il nuovo pacchetto su un eventuale sistema sanitario pubblico universale, definito “single-payer” negli USA, con ogni probabilità non verrà nemmeno discusso né tantomeno votato in aula.

L’aspetto interessante della vicenda è legato piuttosto alle intenzioni dei senatori che lo hanno sponsorizzato assieme a Sanders, visto che un partito che difende in sostanza gli interessi dei grandi poteri economici e finanziari americani, come quello Democratico, non si è evidentemente trasformato in un baluardo del progressismo da un giorno all’altro.

Se alcuni senatori che hanno promosso la legge, a cominciare da Sanders, sono probabilmente favorevoli per principio all’introduzione di un’opzione pubblica nel sistema sanitario americano, le ragioni dell’iniziativa sono in primo luogo elettorali e, più in generale, legate alla necessità di dare a quello democratico una certa patina di partito di “sinistra”.

Necessità, quest’ultima, derivante dalla progressiva radicalizzazione dell’elettorato di riferimento del partito, dovuta a sua volta all’aggravamento della crisi sociale negli Stati Uniti, al costante spostamento verso destra dei democratici e all’approdo di Donald Trump alla Casa Bianca.

Per giudicare la serietà dell’iniziativa è sufficiente scorrere i nomi dei senatori che hanno appoggiato Sanders. Alcuni di essi, come Cory Booker (New Jersey) o Kirsten Gillibrand (New York), sono i beneficiari di sostanziosi contributi di istituzioni finanziarie e corporation, incluse quelle farmaceutiche e assicurative, che non vedono esattamente con favore il potenziale smantellamento dell’attuale sistema sanitario, basato in larga misura sul settore privato.

Indicativo è anche il fatto che i leader democratici al Congresso – Nancy Pelosi (Camera) e Charles Schumer (Senato) – abbiano preso le distanze dalla proposta di Sanders, lasciando appunto intendere che non è prevista nessuna battaglia o mobilitazione del partito per un sistema sanitario pubblico universale. Ben sapendo che la proposta di legge non ha possibilità di essere approvata e, quindi, senza inquietare potenziali donatori nel business privato, una manciata di senatori democratici ha deciso così di appoggiare una misura che incontra ampi favori tra lavoratori e classe media. Nel partito e negli ambienti che ruotano attorno a esso, d’altra parte, in molti hanno ricavato una lezione precisa dalle presidenziali del 2016, cioè che i democratici possono tornare a vincere solo proponendo un’agenda esteriormente progressista, sull’esempio appunto di Bernie Sanders.

Ben sapendo che la proposta di legge non ha possibilità di essere approvata e, quindi, senza inquietare potenziali donatori nel business privato, una manciata di senatori democratici ha deciso così di appoggiare una misura che incontra ampi favori tra lavoratori e classe media. Nel partito e negli ambienti che ruotano attorno a esso, d’altra parte, in molti hanno ricavato una lezione precisa dalle presidenziali del 2016, cioè che i democratici possono tornare a vincere solo proponendo un’agenda esteriormente progressista, sull’esempio appunto di Bernie Sanders.

Tra gli sponsor della legislazione sul sistema sanitario pubblico figurano d’altra parte alcuni senatori che la stampa USA indica come possibili candidati alla Casa Bianca nel 2020. Oltre allo stesso Sanders, questi ultimi sarebbero in particolare Kamala Harris (California), Elizabeth Warren (Massachusetts) e il già ricordato Cory Booker.

In questa prospettiva va inquadrata anche l’accoglienza quasi del tutto positiva riservata alla proposta di Sanders dai media ufficiali che appoggiano più o meno apertamente il Partito Democratico.

Per la cronaca, la proposta di Sanders prevede il progressivo allargamento a tutta la popolazione americana della copertura sanitaria oggi garantita solo agli over 65 e ai portatori di disabilità dal programma pubblico Medicare. Esso espanderebbe inoltre la gamma dei servizi offerti in maniera virtualmente gratuita, mentre gli ingentissimi finanziamenti necessari a mettere in atto il piano potrebbero derivare da svariate fonti, tra cui l’applicazione di una nuova tassa sulle grandi ricchezze.

Un altro aspetto rivelatore dell’iniziativa è che essa è stata presentata proprio mentre i leader democratici sono impegnati nel primo sforzo bipartisan con l’amministrazione repubblicana a partire dall’insediamento di Trump alla presidenza.

Mentre cioè da un lato una parte del Partito Democratico si allinea all’iniziativa apparentemente più a “sinistra” della sua storia recente, dall’altro i suoi vertici aprono le trattative su varie questioni con l’amministrazione probabilmente più reazionaria del dopoguerra.

Mercoledì, ad esempio, Pelosi e Schumer hanno cenato con Trump alla Casa Bianca e al termine dell’incontro hanno annunciato di avere raggiunto un nuovo possibile accordo con il presidente, dopo quello già siglato settimana scorsa sull’innalzamento provvisorio del tetto del debito pubblico americano.

In base all’intesa, peraltro non confermata dalla Casa Bianca, verrebbe salvato un programma, adottato da Obama e che Trump sembrava intenzionato a smantellare, per evitare la deportazione di circa 700 mila immigrati “irregolari” giunti negli USA da bambini. In cambio, però, il Partito Democratico si impegna a collaborare con i repubblicani a un pacchetto di legge che rafforzi ulteriormente la “sicurezza” ai confini americani, sia pure escludendo la costruzione del muro voluto da Trump. Anche in altri ambiti i democratici appaiono disposti a lavorare con Trump e i repubblicani per favorire un’agenda comunque reazionaria. Il taglio alle tasse per le corporation è ad esempio uno dei temi su cui i due partiti potrebbero convergere, assieme proprio alle modifiche alla legge sul sistema sanitario in vigore (“Obamacare”).

Anche in altri ambiti i democratici appaiono disposti a lavorare con Trump e i repubblicani per favorire un’agenda comunque reazionaria. Il taglio alle tasse per le corporation è ad esempio uno dei temi su cui i due partiti potrebbero convergere, assieme proprio alle modifiche alla legge sul sistema sanitario in vigore (“Obamacare”).

Su quest’ultimo punto, un eventuale sforzo bipartisan, derivante dal probabile definitivo fallimento repubblicano di cancellare “Obamacare”, potrebbe portare a variazioni importanti alla legge del 2010, rafforzando il ruolo delle compagnie di assicurazione private e in senso diametralmente opposto all’iniziativa di Sanders per un sistema sanitario pubblico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il progressivo allontanamento della Turchia dal blocco occidentale e dalla NATO ha trovato una nuova conferma questa settimana dopo che il presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato la sostanziale ratifica del contratto di acquisto del sistema di difesa missilistico russo S-400. La notizia era nota già da qualche tempo, ma le parole di Erdogan hanno confermato che un primo pagamento è effettivamente avvenuto a favore di Mosca per un equipaggiamento che rischia di incrinare ancor più i rapporti tra Ankara e i suoi tradizionali alleati, a cominciare dagli Stati Uniti.

Il tempismo dell’annuncio del presidente turco non è per nulla casuale, inserendosi in un momento segnato dalle tensioni con Washington sulla crisi siriana e, proprio nei giorni scorsi, da una nuova polemica con la Germania, da dove alcuni membri del governo avevano fatto sapere di voler congelare la vendita di armamenti alla Turchia.

Le relazioni sempre più complicate con gli USA sono da collegare alle contraddizioni non solo delle politiche americane nei confronti della Siria, ma anche di quelle della stessa Turchia, passata dalla guerra al regime di Assad alla sostanziale accettazione della permanenza al potere di quest’ultimo. La questione più grave che ha accentuato lo scontro tra Ankara e Washington è quella dell’appoggio degli Stati Uniti alle forze curde siriane, viste dalla Turchia come organizzazioni terroristiche legate ai ribelli curdi attivi all’interno dei propri confini.

Per quanto riguarda la Germania, lunedì da Berlino il ministro degli Esteri, il socialdemocratico Sigmar Gabriel, aveva annunciato lo stop alle esportazioni di armi verso la Turchia, ufficialmente a causa del deterioramento dei diritti umani in questo paese. La decisione è sembrata essere tanto più grave alla luce dell’obbligo teorico di fornire armi a un alleato NATO, nel caso quest’ultimo ne faccia richiesta.

Da Ankara le reazioni sono state tutt’altro che positive, visto anche che le parole di Gabriel hanno seguito una serie di dispute tra i due paesi e la presa di posizione della cancelliera Merkel a inizio settembre nel corso di un dibattito elettorale, nel quale si era detta favorevole alla chiusura dei negoziati per l’accesso della Turchia all’Unione Europea.

La stessa Merkel martedì ha comunque attenuato in parte le dichiarazioni del suo ministro degli Esteri, riconoscendo alla Turchia lo status di alleato nella guerra allo Stato Islamico (ISIS) e precisando che le vendite di armi saranno valutate in base alle singole richieste. La disputa con Berlino è comunque emblematica della parabola discendente dei rapporti tra la Turchia di Erdogan e l’Occidente nel corso degli ultimi due anni. L’intesa con la Russia per il sistema S-400 era stata data come raggiunta già lo scorso mese di luglio, anche se in molti avevano da allora ipotizzato che l’acquisto sarebbe stato sospeso a causa delle pressioni occidentali.

L’intesa con la Russia per il sistema S-400 era stata data come raggiunta già lo scorso mese di luglio, anche se in molti avevano da allora ipotizzato che l’acquisto sarebbe stato sospeso a causa delle pressioni occidentali.

Ankara necessita da tempo di un sistema anti-missile di lunga distanza, poiché al momento può contare soltanto su batterie di alcuni paesi NATO. Oltretutto, missili americani, tedeschi e olandesi erano stati rimossi dal territorio turco lo scorso anno, convincendo ancor più Erdogan della necessità di ricorrere a soluzioni alternative.

Già nel 2013, il governo turco aveva siglato un accordo di fornitura per un sistema anti-aereo cinese, ma due anni più tardi era stato cancellato su insistenza americana. Proprio dall’autunno del 2015, però, era iniziata la svolta strategica di Erdogan che ha portato il suo paese a riavvicinarsi a Mosca dopo il rischio concreto di un conflitto armato a causa dell’abbattimento di un jet russo da parte dell’aviazione turca nel mese di novembre.

L’acquisto del sistema S-400 russo è un autentico schiaffo agli alleati NATO della Turchia. Innanzitutto, esso dà un impulso significativo alla partnership russo-turco, rafforzata in questi giorni anche dalla notizia della creazione di una “joint venture” in ambito energetico tra Gazprom e la turca Botas per la costruzione della porzione “onshore” del gasdotto Turk Stream che trasporterà verso occidente il gas naturale russo.

L’S-400, poi, non è integrabile con i sistemi NATO e l’alleanza non era stata nemmeno informata dal governo turco sui dettagli della fornitura. In definitiva, il completamento delle batterie russe potrebbe teoricamente consentire alla Turchia di chiudere il proprio spazio aereo ai velivoli degli alleati NATO.

Sulla decisione di Erdogan e sul suo avvicinamento alla Russia ha influito con ogni probabilità anche il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nel fallito golpe contro il presidente turco nel luglio del 2016. Se la mano di Washington era o meno dietro ai cospiratori non è ancor del tutto chiaro, ma è comunque evidente che Erdogan deve sentirsi in qualche modo al centro delle trame occidentali visto il progressivo divergere delle strategie di Turchia e USA in Siria e in Medio Oriente. Da parte sua, il presidente turco ha dissimulato a malapena le ragioni del riorientamento strategico della Turchia. Nello spiegare la decisione di guardare a Mosca per il rafforzamento della difesa anti-aerea turca, Erdogan ha citato i costi eccessivi degli equipaggiamenti forniti dall’Occidente, ma ha aggiunto anche che i presunti alleati di Ankara “consegnano carri armati, cannoni e veicoli blindati a organizzazioni terroristiche [curde]” per poi lasciare sprovvista la Turchia del materiale necessario.

Da parte sua, il presidente turco ha dissimulato a malapena le ragioni del riorientamento strategico della Turchia. Nello spiegare la decisione di guardare a Mosca per il rafforzamento della difesa anti-aerea turca, Erdogan ha citato i costi eccessivi degli equipaggiamenti forniti dall’Occidente, ma ha aggiunto anche che i presunti alleati di Ankara “consegnano carri armati, cannoni e veicoli blindati a organizzazioni terroristiche [curde]” per poi lasciare sprovvista la Turchia del materiale necessario.

In un’intervista al giornale turco Hurriyet, lo stesso Erdogan ha infine confermato il sostanziale allineamento con la Russia anche in relazione alla situazione interna alla Siria, nonostante le persistenti divergenze su alcuni aspetti della crisi. In particolare, Erdogan ha salutato l’imminente negoziato di Astana e garantito la piena intesa con Mosca e Teheran sulle operazioni in fase di pianificazione per la località di Idlib, dove dovrebbe essere condotto un assalto per espellere le rimanenti forze legate ad al-Qaeda.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

L’allontanamento dalla Casa Bianca di molti tra i fedelissimi della prima ora di Trump, assimilabili alla fazione “populista” di estrema destra della galassia repubblicana, non ha risolto il conflitto interno al partito di governo negli Stati Uniti, ma ne ha se possibile aggravato la crisi fino a portarlo potenzialmente sull’orlo di una clamorosa scissione.

Il rimescolamento del team presidenziale negli ultimi mesi ha visto in sostanza affidare le questioni di politica estera a una sorta di giunta militare, guidata dagli influenti James Mattis (segretario alla Difesa), John Kelly (capo di gabinetto) e H. R. McMaster (consigliere per la Sicurezza Nazionale), mentre sul fronte interno l’agenda politica continua a essere in buona parte influenzata dalle tendenze “populiste”, sia pure senza significativi risultati concreti.

Questa evoluzione dell’amministrazione Trump è stata accolta pressoché unanimemente come una rivincita dell’establishment di Washington sull’ala libertaria-populista-neofascista che aveva avuto un ruolo determinante nella vittoria delle elezioni del novembre 2016.

L’uscita di scena di individui come l’ormai ex “stratega capo” della Casa Bianca, Stephen Bannon, era vista invece come necessaria per rimettere in carreggiata un’amministrazione lacerata e in profonda crisi a causa anche di iniziative e prese di posizioni considerate troppo estreme di fronte alla crescente ostilità degli americani.

Le scosse registrate a Washington hanno però fatto poco o nulla per sanare le divisioni nel Partito Repubblicano e tutti i segnali indicano come siano ancora in atto manovre per orientare quest’ultimo sempre più verso la destra estrema. Addirittura, in molti parlano di un possibile nuovo movimento – di fatto neo-fascista – che faccia capo al presidente Trump e agli uomini a lui più vicini, anche se ormai quasi tutti allontanati dalla Casa Bianca.

A spiegare queste dinamiche c’è la fortissima sfiducia degli americani nei confronti della classe politica di Washington. Una frustrazione che l’estrema destra intende sfruttare e orientare nella direzione di un nazionalismo spinto, in primo luogo attraverso un’accesa retorica contro l’Islam e l’immigrazione, così da ostacolare il formarsi di un movimento indipendente di matrice progressista.

Questi temi, assieme alla guerra contro il “sistema”, a cominciare proprio da quello controllato dai vertici repubblicani, sono così al centro degli sforzi della destra al di fuori del Congresso di Washington e che continua a guardare a Trump come il propulsore di un nuovo blocco politico ultra-reazionario.

Nei giorni scorsi, una serie di apparizioni pubbliche di Stephen Bannon ha fatto salire il livello di apprensione tra i leader repubblicani, dopo che l’ex consigliere di Trump ha prospettato senza mezzi termini una vera e propria “guerra civile” nel partito in vista delle elezioni di “medio termine” dell’autunno 2018. A inizio settimana, la testata on-line Politico ha dedicato un lungo articolo alle iniziative che Bannon sta mettendo in campo per cercare di impedire tra poco più di un anno la rielezione di deputati e senatori repubblicani identificati con l’establishment. Questa possibile battaglia interna ai candidati repubblicani ha scatenato il panico nel partito, con i leader di maggioranza preoccupati che una serie di primarie roventi e dispendiose possa consumare il partito e favorire i democratici.

A inizio settimana, la testata on-line Politico ha dedicato un lungo articolo alle iniziative che Bannon sta mettendo in campo per cercare di impedire tra poco più di un anno la rielezione di deputati e senatori repubblicani identificati con l’establishment. Questa possibile battaglia interna ai candidati repubblicani ha scatenato il panico nel partito, con i leader di maggioranza preoccupati che una serie di primarie roventi e dispendiose possa consumare il partito e favorire i democratici.

Il numero uno repubblicano al Senato, Mitch McConnell, avrebbe già fatto pressioni sulla Casa Bianca per contenere le trame di Bannon, presumibilmente approvate dal presidente Trump. Ciò non ha però impedito allo stesso Bannon di muoversi per promuovere la candidatura di possibili rivali di senatori in carica che dovranno difendere i loro seggi nel 2018.

Nel mirino ci sarebbe in primo luogo il senatore Dean Heller del Nevada, già considerato tra i repubblicani più vulnerabili nel voto del prossimo anno perché il suo stato figura tra quelli vinti da Hillary Clinton nelle presidenziali del 2016. Heller è l’identikit del candidato che la destra repubblicana intende colpire nei prossimi mesi, dal momento che ha spesso criticato il presidente Trump, così come si era rifiutato di appoggiarlo durante la campagna per la Casa Bianca.

Secondo Politico, Bannon starebbe valutando sfide per le primarie anche contro altri senatori poco entusiasti di Trump o finiti recentemente ai ferri corti con il presidente. Tra di essi figurerebbero Jeff Flake (Arizona), Roger Wicker (Mississippi) e Bob Corker (Tennessee). Quest’ultimo qualche giorno fa ha fatto sapere di non essere certo di volersi ricandidare nel 2018, convincendo molti che il suo possibile ritiro sia legato alla guerra che potrebbe essere costretto a combattere nelle primarie con la destra del suo partito.

Bannon ha comunque già attivato vari consulenti e uomini di fiducia impegnati in alcuni gruppi conservatori operanti nelle campagne elettorali per reclutare candidati con curriculum di estrema destra che siano in grado di opporsi a quelli appoggiati dall’establishment repubblicano.

Lo sforzo è sostenuto dal punto di vista mediatico dal sito BreitbartNews, diretto dallo stesso Bannon, ed economicamente da vari finanziatori ultra-miliardari, a cominciare dal manager di “hedge fund”, Robert Mercer, e dall’imprenditore della Silicon Valley, Peter Thiel. I legami dell’estrema destra americana e di Bannon, egli stesso ex banchiere d’affari, con alcuni grandi donatori repubblicani smentisce chiaramente il carattere “popolare” del movimento in fase di aggregazione attorno a Trump.

Il primo test dei rapporti di forza in casa repubblicana sarà il prossimo 26 settembre, quando si terranno le primarie per il seggio del Senato in Alabama lasciato libero dopo la nomina a ministro della Giustizia di Jeff Sessions. In questo stato si scontreranno l’attuale senatore, Luther Strange, nominato temporaneamente al posto di Sessions e sostenuto dai vertici del partito, e l’ex giudice Roy Moore, candidato di Bannon e della destra del partito.

Per molti commentatori negli Stati Uniti, lo scontro tra i repubblicani potrebbe non rimanere confinato all’interno del partito. Il New York Times, citando varie personalità vicine ai repubblicani, lunedì ha scritto che mai come in questo frangente storico sembra esistere il potenziale per la nascita di un terzo partito con reali ambizioni di governo. A contribuire a questo scenario è in primo luogo proprio Donald Trump, “incapace o non interessato a tenere assieme il partito”, visto come impedimento o come fattore che aggrava l’impopolarità del presidente. I primi mesi della sua amministrazione sono stati segnati d’altra parte da svariati attacchi ai leader repubblicani al Congresso, spesso accusati di non essere in grado di far approvare l’agenda politica della Casa Bianca.

A contribuire a questo scenario è in primo luogo proprio Donald Trump, “incapace o non interessato a tenere assieme il partito”, visto come impedimento o come fattore che aggrava l’impopolarità del presidente. I primi mesi della sua amministrazione sono stati segnati d’altra parte da svariati attacchi ai leader repubblicani al Congresso, spesso accusati di non essere in grado di far approvare l’agenda politica della Casa Bianca.

Se i tempi siano maturi per la nascita di un nuovo soggetto politico negli Stati Uniti è però tutto da verificare. Quel che è certo è che l’evolversi del panorama americano verso un possibile “terzo partito” attorno alla figura di Trump rappresenta uno sviluppo totalmente reazionario che minaccia di spostare gli equilibri politici a Washington ancora più a destra rispetto anche a quelli attuali.