- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

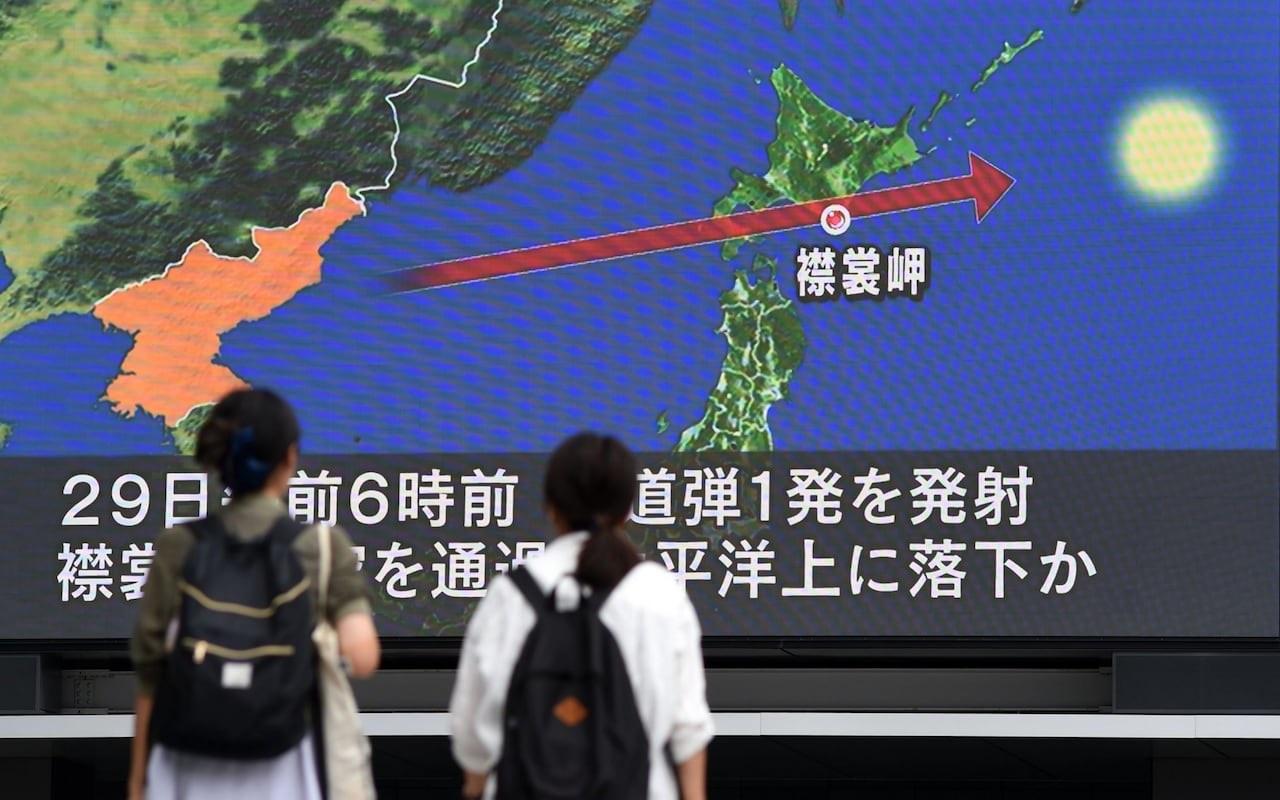

Con una nuova iniziativa che minaccia di aggravare la crisi nella penisola di Corea, il regime di Pyongyang nella mattinata di martedì ha testato un nuovo missile balistico che ha insolitamente sorvolato il Giappone settentrionale prima di precipitare in mare. La mossa di Kim Jong-un è giunta dopo che le posizioni degli Stati Uniti sulla Corea del Nord erano sembrate ammorbidirsi in maniera cauta, nonostante un lancio di altri tre missili a corto raggio registrato lo scorso fine settimana.

La risposta al test di martedì da parte dei governi coinvolti nella vicenda coreana ha dato l’impressione di essere in presenza di un episodio che potrebbe accelerare gli eventi, sia in direzione di un pericoloso conflitto armato sia, paradossalmente, verso l’apertura di una qualche forma di dialogo.

I segnali lanciato da Seoul, Tokyo e Washington hanno fatto intendere che la prima ipotesi appaia come quella più probabile, anche se negli ultimi mesi non erano ugualmente mancate minacce contro la Corea del Nord poi concretizzatesi solo in maniera parziale e sotto forma di sanzioni punitive.

Secondo la stampa internazionale, il missile nordcoreano partito martedì dalla capitale Pyongyang sarebbe un Hwasong-12 a raggio intermedio, sviluppato solo recentemente dal regime. Con questo genere di ordigno Kim aveva minacciato a inizio agosto di voler colpire il territorio americano di Guam, nell’Oceano Pacifico, dopo che il presidente USA Trump aveva promesso “fuoco e furia” in caso di sfida agli Stati Uniti.

Martedì, però, le parole più dure sono arrivate per prime dai governi di Giappone e Corea del Sud. Anche per via del fuso orario, Trump è intervenuto svariate ore più tardi, ribadendo che sul tavolo rimangono “tutte le opzioni” per far fronte alla Corea del Nord. Il premier nipponico, Shinzo Abe, ha parlato di “minaccia senza precedenti” e chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per “intensificare ulteriormente le pressioni sulla Corea del Nord”.

Abe avrebbe parlato telefonicamente anche con Trump, il quale, secondo il capo del governo di Tokyo, ha assicurato che Washington è “al cento per cento a fianco del Giappone”, la cui sicurezza rimane una priorità assoluta degli Stati Uniti. La reazione al limite dell’isteria di Abe risponde in buona parte all’agenda domestica di un governo che da tempo sta cercando di imprimere una svolta militarista al Giappone a fronte di una consistente resistenza popolare. Gli stessi vertici militari giapponesi avevano peraltro confermato precocemente che il lancio del missile nordcoreano non rappresentava alcuna minaccia reale per il paese.

Il lancio di missili nordcoreani che sorvolano il territorio giapponese è un evento relativamente raro e, prima di martedì, era accaduto solo in una manciata di occasioni, tra cui nel 1998 e nel 2009. In entrambi questi ultimi casi, Pyongyang aveva sostenuto di avere inviato satelliti in orbita, anche se, almeno per quanto riguarda il lancio del 2009, USA e Giappone avevano parlato invece di missili balistici.

Anche il governo di centro-sinistra di Seoul del presidente Moon Jae-in non ha perso tempo a condannare duramente il vicino settentrionale malgrado le aperture che hanno talvolta caratterizzato la primissima parte del mandato di quest’ultimo. La rapida presa di posizione sudcoreana non comporta necessariamente un’inversione di rotta sulla ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi, ma potrebbe corrispondere a una volontà di resistere al tentativo di Pyongyang di spingere la situazione fino al punto di rottura prima di eventuali negoziati, in moda da ritenere di poter trattare da una posizione più vantaggiosa. Il ministero degli Esteri sudcoreano ha comunque sottolineato come la risposta alla “provocazione” nordcoreana avverrà nel quadro della “solida” alleanza con gli USA. Già martedì, Moon ha ordinato alle forze armate del suo paese di dare una “dimostrazione di forza” attraverso un’esercitazione militare che ha incluso il lancio di bombe su un bersaglio non lontano dal confine tra le due Coree. La decisione del presidente sudcoreano ha seguito una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale a Seoul, indetta appunto per discutere le contromisure da adottare dopo il lancio del missile da Pyongyang.

Il ministero degli Esteri sudcoreano ha comunque sottolineato come la risposta alla “provocazione” nordcoreana avverrà nel quadro della “solida” alleanza con gli USA. Già martedì, Moon ha ordinato alle forze armate del suo paese di dare una “dimostrazione di forza” attraverso un’esercitazione militare che ha incluso il lancio di bombe su un bersaglio non lontano dal confine tra le due Coree. La decisione del presidente sudcoreano ha seguito una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale a Seoul, indetta appunto per discutere le contromisure da adottare dopo il lancio del missile da Pyongyang.

Non solo, l’ufficio presidenziale ha anche annunciato che Corea del Sud e Stati Uniti hanno concordato il dispiegamento di ulteriori “asset strategici” nella penisola in risposta all’iniziativa di Kim. Pur senza ulteriori dettagli, la dichiarazione sembra riferirsi all’impiego di nuovi armamenti americani in Corea del Sud, in un possibile sviluppo che minaccerebbe altre tensioni anche con Cina e Russia.

Proprio da Pechino è arrivata invece martedì una dichiarazione ufficiale che, da un lato, ha riconosciuto come le tensioni in Corea abbiano raggiunto un “punto critico”, mentre dall’altro ha proposto un rilancio dell’iniziativa diplomatica come unica soluzione all’escalation in corso.

Una portavoce del ministero degli Esteri ha invitato tutte le parti alla moderazione, ricordando poi come “pressioni e sanzioni” contro la Corea del Nord “non possano risolvere la questione”. Il vice-ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, ha però ammesso che un rafforzamento delle sanzioni già applicate è molto probabilmente la strada che gli USA e i loro alleati intenderanno seguire dopo i fatti di martedì.

Sul tavolo, va ricordato, c’è sempre la proposta russo-cinese che potrebbe gettare le basi per la ripresa dei colloqui tra Washington e Pyongyang e che prevede lo stop ai test missilistici da parte nordcoreana in cambio della sospensione delle provocatorie esercitazioni militari tra le forze USA e quelle della Corea del Sud. Gli Stati Uniti, da parte loro, continuano però a respingere ogni concessione se non verrà fatto un passo indietro preventivo sul programma nucleare da parte nordcoreana.

Il regime di Kim, non senza ragione, vede queste ripetute manovre come una minaccia diretta alla propria sicurezza e proprio il giorno prima dell’ultimo test missilistico si era chiusa un’altra esercitazione, durata quasi venti giorni sull’isola di Hokkaido, tra Marines americani e truppe di terra giapponesi.

Il lancio di martedì ha confermato come provocazioni e contro-provocazioni in Asia nord-orientale abbiano fatto segnare una drammatica accelerazione a partire dall’inizio dell’anno. Per il governo di Seoul, la Corea del Nord avrebbe già portato a termine 13 lanci nel corso del 2017. Un’impennata dell’attività missilistica del regime che, al contrario di quanto propone la versione ufficiale USA e dei media occidentali, è in larga misura il riflesso dell’atteggiamento sempre più ostile dell’amministrazione Trump nei confronti di Pyongyang.

L’aggressività americana, a cui l’isolato regime stalinista non può che rispondere con azioni come quella di martedì che infiammano ancor più gli scenari coreani, è direttamente collegata alla strategia marcatamente anti-cinese di Washington. Essa non prevede una distensione con la Corea del Nord, bensì un’escalation del confronto che giustifichi una presenza militare sempre più minacciosa ai confini cinesi. La cattiva fede e la pericolosità degli Stati Uniti nell’approccio alla crisi coreana sono d’altra parte confermate dai fatti delle ultime settimane. Ad esempio, dopo che Russia e Cina avevano acconsentito ad approvare ulteriori sanzioni contro Pyongyang in un gesto di disponibilità nei confronti di Washington, per tutta risposta l’amministrazione Trump ha adottato misure punitive contro “entità” e individui russi e cinesi, accusati di fare affari con la Corea del Nord e di favorire il programma nucleare e missilistico del regime.

La cattiva fede e la pericolosità degli Stati Uniti nell’approccio alla crisi coreana sono d’altra parte confermate dai fatti delle ultime settimane. Ad esempio, dopo che Russia e Cina avevano acconsentito ad approvare ulteriori sanzioni contro Pyongyang in un gesto di disponibilità nei confronti di Washington, per tutta risposta l’amministrazione Trump ha adottato misure punitive contro “entità” e individui russi e cinesi, accusati di fare affari con la Corea del Nord e di favorire il programma nucleare e missilistico del regime.

Se sono in molti a credere che uno scontro militare nella penisola di Corea sia tutt’altro che imminente, la condotta americana continua tuttavia ad andare in direzione contraria al contenimento della crisi, rappresentando piuttosto una minaccia sempre più seria alla stabilità del nord-est asiatico se non dell’intero pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Tra minacce e controminacce continua il colloquio a distanza tra Washington e Pyongyang. Difficile dire chi tra Kim Yong-un e Donald Trump la spari più grossa, ma certo nella storia delle relazioni internazionali poche volte si era assistito a toni di questa portata. Ma sono tuoni che precedono la grandine o si tratta solo di rumori che servono a coprire altro?

Le sanzioni economiche e commerciali contro la Corea del Nord recentemente approvate in sede ONU avranno un impatto relativo, vista la scarsa commercializzazione internazionale del paese asiatico; Pyongyang compra poco e vende meno, dunque minacciarla di non acquistare o vendere è sterile e non mancheranno comunque le strade alternative a Kim per l’importazione di ciò di cui ha bisogno, vista la disponibilità a fornire cooperazione militare a diversi livelli.

Invece i temi delicati che sono sullo sfondo restano tali. La Corea del Nord avverte che non ha nessuna intenzione di seguire il destino dell’Irak e la minaccia di un attacco preventivo su Pyongyang ottiene in risposta la minaccia di ritorsioni su Seul e Tokyo, oltre che sulla base statunitense di Guam. Kim, che pure sembrerebbe essere ostaggio dei vertici militari, viene preso terribilmente sul serio. Vuoi per la miniaturizzazione degli ordigni, vuoi per la generata maggiore proiezione di lancio delle testate, Pyongyang sembra esser diventata molto meno folkloristica di quanto la si volesse dipingere ad Occidente.

La possibilità di un nuovo conflitto nucleare su scala regionale, che fino ad ora aveva messo gli USA relativamente al sicuro,dal momento che potevano in ultima analisi scaricare sui suoi alleati asiatici il volume più alto del rischio, sembra ora venir messa in discussione dai progressi dell’arsenale militare nordcoreano, che per la prima volta nella storia viene considerato capace di poter raggiungere obiettivi USA.

Le minacce di Trump aumentano ma le opzioni militari, per fortuna, sono tutte dense di controindicazioni severe. Le forze armate di Pyongyang sono numerose e dotate di un ottimo addestramento, niente a che vedere con gli eserciti-operetta di Saddam o Gheddafi. La stessa dimensione geografica e la densità della popolazione rendono oltremodo difficile qualunque progetto d’invasione.

Dalla Casa Bianca si minaccia un attacco preventivo. Ma non sarebbe semplice nemmeno questo, considerando due aspetti: l’efficacia dell’intelligence nordcoreana che non assicura l’individuazione certa degli obiettivi e la certezza che, comunque, Pyongyang reagirebbe senza misura; in fondo da decenni si dedicano e si addestrano ad ogni variante che questa ipotesi comporta. Dunque, un attacco preventivo agli impianti nordcoreani non salverebbe Seul dalla ritorsione di Pyongyang.

Lo stesso vale per un attacco destinato a colpire le postazioni dell’artiglieria di Kim, ovvero i 13.600 cannoni nordcoreani piazzati alla frontiera con la Corea del Sud. L’attacco non potrebbe esser svolto con missili a testata nucleare, perchè le radiazioni colpirebbero la Corea del Sud; dovrebbe essere quindi convenzionale. Ma proprio il loro numero renderebbe insufficiente un solo risolutivo attacco; anche una ipotetica, straordinaria precisione statunitense (fino ad oggi tutta da dimostrare) necessiterebbe di giorni e giorni di bombardamenti per raggiungere l’obiettivo e dunque non eviterebbe una reazione che, per quanto parziale, sarebbe comunque devastante per la Corea del Sud. Tutti gli specialisti concordano, peraltro, sulla relativa efficacia del sistema di difesa antimissilistico statunitense che protegge la Corea del Sud.

Lo stesso vale per un attacco destinato a colpire le postazioni dell’artiglieria di Kim, ovvero i 13.600 cannoni nordcoreani piazzati alla frontiera con la Corea del Sud. L’attacco non potrebbe esser svolto con missili a testata nucleare, perchè le radiazioni colpirebbero la Corea del Sud; dovrebbe essere quindi convenzionale. Ma proprio il loro numero renderebbe insufficiente un solo risolutivo attacco; anche una ipotetica, straordinaria precisione statunitense (fino ad oggi tutta da dimostrare) necessiterebbe di giorni e giorni di bombardamenti per raggiungere l’obiettivo e dunque non eviterebbe una reazione che, per quanto parziale, sarebbe comunque devastante per la Corea del Sud. Tutti gli specialisti concordano, peraltro, sulla relativa efficacia del sistema di difesa antimissilistico statunitense che protegge la Corea del Sud.

Idem dicasi per il Giappone, che sebbene fresco della riforma costituzionale che ne ha riabilitato lo spirito imperiale e fascistoide insito nel Sol Levante, non avrebbe strumenti efficaci per sentirsi al sicuro da un attacco nordcoreano. Ovvio dunque che Washigton non può mettere a repentaglio la sicurezza dei suoi alleati: se lo facesse, il suo ruolo in tutto il mondo verrebbe fortemente messo in discussione. L'ombrello protettivo statunitense è lo strumento più importante per l'affermazione degli interessi di Washington su scala globale ed il modo più diretto per soggiogare le diverse leadership, ma nessun paese accetterebbe una "protezione" che non esita a sacrificare il "protetto" agli interessi del protettore.

Washington, o per meglio dire il Pentagono, ha diversi interessi nell'elevare la tensione nell'area ma non ne ha nessuno ad arrivare al punto di non ritorno. Gli strali di Trump sembrano essere soprattutto indirizzati verso la Cina, da lui sempre ritenuta responsabile della condotta di Kim o, per lo meno, in grado di condizionarlo attraverso la leva degli aiuti economici che Pechino assegna alla Corea del Nord. Ma le cose stanno in maniera diversa. Pechino agisce in funzione dei suoi interessi, certo, che in questo caso coincidono però con gli interessi della distensione regionale. Gli stessi aiuti e la cooperazione cinese con Kim sono calibrati anche sul rischio d’impatto con una possibile carestia nordcoreana, che potrebbe determinare uno scenario che vedrebbe milioni di profughi alla frontiera cino-coreana.

Pechino non trae nessun vantaggio dalla situazione, che anzi mette in discussione la sua leadership continentale; ha tentato in tutti questi decenni di orientare e condizionare le scelte politiche del vicino, ma l’avvento di Kim Yong-un ha complicato le cose. Con lui è cresciuto il ruolo dei militari e la stessa capacità di penetrazione dei servizi cinesi nei vertici castrensi e politici di Pyongyang è stata ridotta: la rete di Pechino è oggi molto più debole, i suoi uomini fidati sono stati esclusi e, in alcuni casi, eliminati e la Cina oggi è molto meno influente di quanto lo fosse un decennio addietro.

In realtà Pechino, che appare l'unica voce assennata nel coro stridulo di guerrieri di Twitter, ha tutto l’interesse a che la tensione non arrivi alle stelle, essendo davvero preoccupata da un possibile conflitto. Il rischio è duplice: che questo si accenda al 38 parallelo ma poi si propaghi per buona parte dell’Asia nel tentativo statunitense di stroncare la crescita dell’influenza militare cinese e che per giunta esso scarichi sui confini cinesi alcuni milioni di nordcoreani in fuga. Ciononostante, non aver posto il veto alla ultima risoluzione ONU sulle sanzioni alla Corea del Nord, rappresenta un messaggio chiaro sia a Pyongyang – che viene avvertita di non poter contare sull’ombrello cinese – sia a Washington – cui viene fatto presente che l’idea di una influenza cinese determinante sulla Corea del Nord è superata dai fatti ma che conviene a tutti non sfidare il dragone. Analizzando il quadro d'insieme, la soluzione militare del conflitto appare la meno probabile. Nessuno ne uscirebbe vincitore e solo una improvvisa impennata o una evoluzione ingovernabile degli eventi potrebbe togliere la sicura dal grilletto di entrambi. Sembra piuttosto di assistere ad un rialzo dei toni per meglio preparare un tavolo negoziale. La drammatizzazione del contesto serve a ridurre l’influenza degli attori non protagonisti e un possibile lavoro diplomatico tra USA, Cina e Corea del Nord potrebbe ispirarsi all’accordo tra USA e Unione Sovietica che chiuse la crisi dei missili a Cuba nel 1962. Garanzie reciproche, un maggiore bilanciamento militare e il reciproco riconoscimento d’interlocuzione politica, sarebbero un trionfo per Kim e una vittoria per Trump. E Pechino sorriderebbe dietro le quinte.

Analizzando il quadro d'insieme, la soluzione militare del conflitto appare la meno probabile. Nessuno ne uscirebbe vincitore e solo una improvvisa impennata o una evoluzione ingovernabile degli eventi potrebbe togliere la sicura dal grilletto di entrambi. Sembra piuttosto di assistere ad un rialzo dei toni per meglio preparare un tavolo negoziale. La drammatizzazione del contesto serve a ridurre l’influenza degli attori non protagonisti e un possibile lavoro diplomatico tra USA, Cina e Corea del Nord potrebbe ispirarsi all’accordo tra USA e Unione Sovietica che chiuse la crisi dei missili a Cuba nel 1962. Garanzie reciproche, un maggiore bilanciamento militare e il reciproco riconoscimento d’interlocuzione politica, sarebbero un trionfo per Kim e una vittoria per Trump. E Pechino sorriderebbe dietro le quinte.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La proposta avanzata questa settimana dalla Casa Bianca di dimezzare il numero di immigrati che entrano ogni anno legalmente negli Stati Uniti è solo la più recente delle iniziative di un’amministrazione Trump sempre più intenta a elargire favori e concessioni all’estrema destra americana, sotto forma di provvedimenti ultra-reazionari.

Il governo degli Stati Uniti potrebbe fissare dei paletti agli ingressi di stranieri, selezionando questi ultimi attraverso dei test legati al reddito e al livello di educazione, così da tenere fuori dal paese gli immigrati più poveri. In aggiunta a ciò, la legge appoggiata da Trump, e introdotta al Congresso già a febbraio da due senatori repubblicani, prevede anche un limite ai ricongiungimenti familiari di quanti hanno ottenuto la cittadinanza americana o possiedono un regolare permesso di residenza.

La proposta porterebbe da un milione a 500 mila il numero di “carte verdi” destinate ai nuovi immigrati, in linea con la campagna lanciata da Trump durante le elezioni, ufficialmente per difendere i posti di lavoro degli americani.

Dietro a questa misura ci sono quasi certamente i due consiglieri del presidente maggiormente identificati con la cosiddetta “alt-right”, o destra alternativa, Stephen Bannon e Stephen Miller, veri e propri punti di riferimento degli sforzi per la creazione di un movimento neo-fascista nel paese che serva da base a un regime sempre più autoritario e anti-democratico.

Proprio Miller è stato protagonista di un diverbio con un giornalista della CNN nel corso di una conferenza stampa un paio di giorni fa a Washington, durante la quale ha utilizzato un gergo chiaramente anti-semita per attaccare i media ufficiali.

Su queste ultime testate negli Stati Uniti si discute raramente delle inclinazioni fascistoidi di molti membri dello staff presidenziale. Al di là della terminologia, però, i legami dell’amministrazione Trump con la galassia dell’estrema destra americana continuano a essere documentati e sembrano rafforzarsi in parallelo al crescere dello scontro tra la Casa Bianca e l’establishment di Washington, incluso quello del Partito Repubblicano.

Un lungo articolo pubblicato questa settimana dal New York Times ha ad esempio descritto i rapporti sempre più solidi tra il presidente e vari gruppi di pressione ultra-conservatori o riconducibili al fondamentalismo cristiano, i quali beneficiano o, a seconda dei punti di vista, dettano in buona parte l’agenda politica dell’amministrazione.

Una di queste organizzazioni è il Family Research Council, il quale promuove i “valori cristiani della famiglia” e combatte strenuamente, tra l’altro, i diritti degli omosessuali e l’accesso alle interruzioni di gravidanza. Il suo leader, il pastore Tony Perkins, è tra i più assidui frequentatori della Casa Bianca e sarebbe dietro la dichiarazione della scorsa settimana di Trump sull’esclusione dei transessuali dalle forze armate USA.

La retorica del presidente americano è fin dal suo insediamento frequentemente improntata alla promozione delle inclinazioni fasciste. Solo qualche giorno fa, Trump ha ad esempio incitato la polizia americana a non avere troppi riguardi nel trattamento degli arrestati appartenenti a gang latinoamericane, definiti come “animali” dal presidente.

L’atteggiamento di Trump non è solo da ricondurre a una personalità impetuosa poco incline alle convenzioni o al buonismo, ma sembra essere soprattutto una strategia ben studiata per ingraziarsi gli ambienti di estrema destra americani, il cui appoggio è tanto più importante quanto la popolarità della sua amministrazione appare in costante discesa.

Uno degli obiettivi di Trump, senza dubbio incoraggiato da individui come Bannon e Miller, è stato spiegato in un’intervista dalla consigliera della Casa Bianca, Kellyanne Conway. L’amministrazione repubblicana intenderebbe cioè “portare il movimento [dell’estrema destra] all’interno [del governo] dopo anni di limbo politico”. All’interno di questa strategia, come ha spiegato il già ricordato articolo del Times, si inseriscono così iniziative come la newsletter che la Casa Bianca indirizza settimanalmente a varie organizzazioni ultra-conservatrici per ricordare i risultati ottenuti dall’amministrazione o per chiedere appoggio nella promozione delle politiche del presidente. Ancora, Trump ospita frequentemente i leader di questi movimenti di estrema destra alla Casa Bianca, durante i quali vengono indubbiamente discusse proposte e misure destinate a essere prese in considerazione dal presidente.

All’interno di questa strategia, come ha spiegato il già ricordato articolo del Times, si inseriscono così iniziative come la newsletter che la Casa Bianca indirizza settimanalmente a varie organizzazioni ultra-conservatrici per ricordare i risultati ottenuti dall’amministrazione o per chiedere appoggio nella promozione delle politiche del presidente. Ancora, Trump ospita frequentemente i leader di questi movimenti di estrema destra alla Casa Bianca, durante i quali vengono indubbiamente discusse proposte e misure destinate a essere prese in considerazione dal presidente.

Se alcune organizzazioni conservatrici gravitano tradizionalmente nell’orbita del Partito Repubblicano e hanno trovato spesso ascolto alla Casa Bianca o al Congresso, è invece la destra più estrema con inclinazioni apertamente fasciste e anti-semite ad avere trovato spazio come forse mai in passato grazie all’amministrazione Trump.

Stephen Bannon è con ogni probabilità il primo responsabile di questa svolta e le posizioni ultra-nazionalistiche e ultra-reazionarie trovano un’importante cassa di risonanza nel sito web Breitbart News, già diretto dallo stesso consigliere di Trump.

A dare l’idea del livello di compromissione della Casa Bianca con gli ambienti neo-fascisti americani è stata un’intervista a una web radio americana del creatore di uno dei vari siti “alt-right”, riportata dalla testata on-line Salon. Parlando dei primi mesi della presidenza Trump, Michael Peinovich ha ringraziato quest’ultimo per gli spazi concessi ai gruppi di estrema destra per diffondere il proprio messaggio e reclutare nuovi aderenti.

Ciò sarebbe possibile grazie alla decisione deliberata di Trump di sospendere il controllo e le indagini sulle attività delle formazioni neo-fasciste da parte dell’FBI. In maniera inquietante, Peinovich ha poi aggiunto che la “alt-right” dovrebbe sfruttare i prossimi quattro anni per trasformarsi in un movimento che “non può essere sconfitto”.

Sempre secondo Salon, inoltre, nel mese di febbraio l’amministrazione Trump aveva deciso di cancellare lo stanziamento federale da dieci milioni di dollari solitamente destinato a organizzazioni no-profit che si battono contro l’estremismo di qualsiasi orientamento sul suolo americano. Il denaro sarebbe andato invece a gruppi che si oppongono soltanto “all’influenza islamica” negli Stati Uniti.

Gli sforzi della Casa Bianca di promuovere e integrare l’estrema destra nel panorama politico mainstream americano sono condotti finora in relativa opposizione all’establishment del Partito Repubblicano, anche se all’interno di esso non sono mai mancate frange più o meno consistenti collegate a formazioni fasciste o apertamente razziste.

La disconnessione tra Trump e il suo partito è evidente dall’appoggio alla campagna del “Russiagate” di molti leader repubblicani, i quali hanno accettato la candidatura e la vittoria nelle presidenziali del miliardario newyorchese pur aborrendo, tra l’altro, il carattere familistico della sua gestione del potere e la volontà di appianare le tensioni con Mosca.

Soprattutto, centristi e conservatori moderati nel Partito Repubblicano temono che uno spostamento eccessivo o troppo evidente verso l’estrema destra possa alimentare un movimento progressista di resistenza tra la maggioranza di una popolazione che ha ben poca simpatia per le tendenze neo-fasciste promosse da Trump.

Lo scontro interno agli apparati dello stato americano è riscontrabile anche dal caos che continua a scuotere la Casa Bianca, dove il ricambio del personale nelle posizioni cruciali dello staff presidenziale riflette per molti versi il conflitto in atto tra l’establishment e gli “outsider” che fanno capo ai neo-fascisti Bannon e Miller.

Lo spostamento sempre più verso destra dell’attuale amministrazione non è comunque difficile da prevedere ed è determinato in particolare da due fattori, oltre che dalla natura dell’occupante della Casa Bianca. Il primo è appunto l’intensificarsi degli attacchi contro Trump provenienti dalla gran parte degli ambienti politici di Washington, che spingono il presidente ad appoggiarsi sempre più a una base ultra-reazionaria fino ad ora relativamente emarginata dal potere. L’altro fattore, anch’esso già anticipato, è la presa di coscienza della natura reazionaria e classista dell’amministrazione Trump da parte di quella parte di elettorato che aveva probabilmente consentito la vittoria del candidato repubblicano alle elezioni di novembre, vale a dire la “working-class” bianca disgustata dal Partito Democratico.

L’altro fattore, anch’esso già anticipato, è la presa di coscienza della natura reazionaria e classista dell’amministrazione Trump da parte di quella parte di elettorato che aveva probabilmente consentito la vittoria del candidato repubblicano alle elezioni di novembre, vale a dire la “working-class” bianca disgustata dal Partito Democratico.

Tra quest’ultima, secondo i più recenti sondaggi, il gradimento di Trump è sceso sotto il 30%, mentre è salito nettamente il livello di disapprovazione del suo operato. In questo quadro, e nel clima di assedio che si respira alla Casa Bianca, è facile scommettere che il presidente e il suo staff intendano continuare a corteggiare l’estrema destra e la galassia neo-fascista americana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In un’apparizione a sorpresa davanti ai giornalisti, questa settimana il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, ha offerto una visione relativamente conciliante delle varie crisi che si stanno accumulando sullo scacchiere internazionale e che vedono coinvolti gli Stati Uniti. Durante l’intervento, il numero uno della diplomazia USA ha prospettato la possibilità di aprire un dialogo con i propri rivali, a cominciare dalla Corea del Nord, anche se in parallelo alle sue dichiarazioni la stampa d’oltreoceano scriveva di un’amministrazione Trump ormai pronta a lanciare una vera e propria guerra commerciale contro la Cina.

Per Tillerson, Washington non avrebbe intenzione di rovesciare il regime di Pyongyang, né di forzare la riunificazione della penisola di Corea o di “trovare una scusa per inviare i nostri militari a nord del 38esimo parallelo”. Le ripetute provocazioni americane di questi mesi servirebbero perciò a far capire ai nordcoreani che gli Stati Uniti “non sono il nemico né rappresentano una minaccia”.

L’escalation diplomatica e militare degli USA, in sostanza, sarebbe la conseguenza del comportamento “inaccettabile” del regime stalinista di Kim Jong-un, al quale Washington non può che rispondere adeguatamente. La speranza di Tillerson sarebbe che, “a un certo punto”, la Corea del Nord finisca per “comprendere e decida di sedersi al tavolo delle trattative”.

Se i toni di Tillerson sono apparsi più pacati rispetto alle uscite anche delle ultime ore di altri membri dell’amministrazione Trump, le parole pronunciate davanti alla stampa al dipartimento di Stato ribadiscono il punto centrale della strategia americana relativa alla Corea del Nord.

La responsabilità della crisi in atto sarebbe cioè da attribuire interamente a Pyongyang, così come all’alleato cinese, e, di conseguenza, lo sblocco dello stallo dipende dalla disponibilità del regime di Kim a fare un passo indietro, a prescindere dall’atteggiamento del governo USA.

Tillerson ha poi ammesso che i rapporti tra il suo paese e la Cina stanno attraversando un momento molto difficile, ma ha provato a individuare un percorso di distensione, se non altro di convenienza, visti i legami economici e commerciali tra le due potenze, che possa evitare un “conflitto aperto”.

Tutta la conferenza stampa del segretario di Stato americano è stata condotta all’insegna di una moderata apertura ai rivali degli USA e, allo stesso tempo, dell’ammissione delle difficoltà nel risolvere pacificamente i conflitti internazionali.

La relativa moderazione di Tillerson è da un lato il segnale della parziale diversità di vedute, ammessa dallo stesso ex “CEO” di ExxonMobil, tra lui e il presidente Trump su alcune questioni di politica estera. Dall’altro, però, si è evidentemente in presenza del solito gioco delle parti che caratterizza il comportamento del governo di Washington, apparentemente aperto a qualsiasi soluzione pacifica, ma in realtà intento a manovrare per orientare i conflitti secondo i propri interessi. Anche sulla Russia, infatti, Tillerson non ha nascosto la spirale negativa che hanno imboccato i rapporti bilaterali, dicendosi però convinto dell’impossibilità di un tracollo completo delle relazioni con la seconda potenza nucleare del pianeta.

Anche sulla Russia, infatti, Tillerson non ha nascosto la spirale negativa che hanno imboccato i rapporti bilaterali, dicendosi però convinto dell’impossibilità di un tracollo completo delle relazioni con la seconda potenza nucleare del pianeta.

Se all’interno dell’amministrazione Trump, così come nell’apparato militare e dell’intelligence americano, vi sono voci che auspicano un accomodamento con paesi come Russia o Cina, è altrettanto vero che le sezioni dell’establishment che spingono per lo scontro sono altrettanto attive e, anzi, prevalenti.

Proprio mentre Tillerson esponeva la sua visione relativamente moderata, sulla stampa americana sono apparse due rivelazioni che hanno dipinto un’amministrazione Trump con ben altre inclinazioni. Come già ricordato, la Casa Bianca starebbe per aprire una “indagine” sulle pratiche commerciali cinesi e, sulla base di una legge americana del 1974, adottare provvedimenti contro Pechino per la possibile violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare nel settore tecnologico.

Se, poi, Tillerson aveva detto che gli Stati Uniti non intendono incolpare la Cina per la situazione nella penisola di Corea, qualche giorno fa Trump aveva invece puntato il dito su Twitter proprio contro il governo di Pechino per non avere fatto nulla per risolvere la questione a favore degli USA.

Anche per quanto riguarda la Russia non mancano i messaggi conflittuali da Washington. A fare da contrappunto alle parole del numero uno del dipartimento di Stato sono giunte rivelazioni sulle intenzioni della Casa Bianca di autorizzare la fornitura di armi non solo “difensive” alle forze armate ucraine e alle milizie di estrema destra sorte dopo il golpe neo-fascista orchestrato a Kiev nel 2014. La sola ipotesi, com’era prevedibile, ha subito suscitato accese proteste da parte di Mosca.

Malgrado le timide aperture di Tillerson, gli scenari di crisi a livello internazionale continuano a registrare segnali tutt’altro che positivi. I due paesi al centro delle trame americane – Cina e Russia – hanno infatti entrambi mostrato i muscoli in questi giorni, facendo capire di essere intenzionati a non accettare pacificamente le politiche sempre più aggressive di Washington.

In Cina, il presidente Xi Jinping ha partecipato a una massiccia sfilata dell’Esercito Popolare di Liberazione in occasione del 90esimo anniversario della sua fondazione. Durante l’evento, già di per sé una chiara prova di forza, Xi ha affermato la volontà dell’esercito e del Partito Comunista di proteggere la sovranità cinese ad ogni costo e ovunque possa essere messa a rischio. Mosca, invece, dopo l’ordine di Putin di ridurre di oltre 750 unità il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche americane in Russia in seguito all’adozione di nuove sanzioni da parte del Congresso USA, ha annunciato un’esercitazione militare in Bielorussa per il mese di settembre.

Mosca, invece, dopo l’ordine di Putin di ridurre di oltre 750 unità il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche americane in Russia in seguito all’adozione di nuove sanzioni da parte del Congresso USA, ha annunciato un’esercitazione militare in Bielorussa per il mese di settembre.

Se le manovre in programma sono soltanto la risposta a quelle ben più massicce dei paesi NATO ai confini russi, esse hanno prevedibilmente fatto impennare i livelli di isteria dei governi occidentali e dei paesi baltici, tutti pronti a cogliere la palla al balzo per ingigantire ancora una volta la fantomatica minaccia di una possibile invasione russa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

L’ingresso dell’ex generale dei Marines, John Kelly, nello staff della Casa Bianca rappresenta un nuovo segnale del persistente caos che attraversa l’amministrazione Trump e, allo stesso tempo, consolida l’influenza su quest’ultima di militari ed ex militari. Kelly ha il compito di provare a riportare un certo ordine nel governo americano, come conferma il licenziamento immediato del capo della comunicazione del presidente, Anthony Scaramucci, diventato un pericoloso elemento destabilizzante nonostante fosse stato scelto da Trump poco meno di due settimane fa.

A nemmeno sette mesi dall’insediamento dell’amministrazione repubblicana, il ritmo del ricambio di personale registrato alla Casa Bianca appare decisamente insolito. Ciò testimonia delle enormi difficoltà che sta attraversando la stessa amministrazione, sotto assedio per i presunti legami con la Russia e in affanno nel tener dietro alle numerose crisi internazionali.

L’ex generale Kelly ricoprirà l’incarico di capo di gabinetto ed era fino a pochi giorni fa il titolare del dipartimento della Sicurezza Interna. Il compito che sarà chiamato a svolgere sarà reso complicato in primo luogo dalle continue rivalità che agitano l’amministrazione del presidente Trump.

Le ragioni del caos che sta caratterizzando il mandato di quest’ultimo sono molteplici e le principali hanno a che vedere, oltre che con la natura stessa del presidente, con la coesistenza alla Casa Bianca di rappresentanti di forze con interessi talvolta contrastanti, dai membri della famiglia Trump ai militari, dai consiglieri collegati ad ambienti neo-fascisti a esponenti dell’establishment del Partito Repubblicano e dell’industria finanziaria.

Il già ricordato Scaramucci, ex speculatore di Wall Street e in passato sostenitore delle campagne elettorali di candidati democratici, subito dopo essere stato promosso da Trump aveva sollevato un polverone alla Casa Bianca, tirandosi addosso l’ira di praticamente tutti i principali membri dell’entourage del presidente.

In una conversazione con un giornalista del New Yorker, poi pubblicata, Scaramucci aveva insultato pesantemente, tra gli altri, l’ex capo di gabinetto, Reince Priebus, e lo “stratega capo” della Casa Bianca, Stephen Bannon, nel quadro di una strategia che avrebbe dovuto fare del proprio ufficio l’elemento di coordinamento dei vari centri di potere dell’amministrazione.

Lo stesso Priebus, rappresentante dei vertici del Partito Repubblicano nell’amministrazione, era stato licenziato da Scaramucci, mentre il capo ufficio stampa della Casa Bianca, Sean Spicer, aveva rassegnato le proprie dimissioni in polemica col nuovo capo della comunicazione.

Il comportamento di Scaramucci non ha fatto che alimentare le divisioni alla Casa Bianca e i consiglieri di Trump, per i quali avrebbe dovuto fungere da punto di riferimento nei rapporti con il presidente, hanno verosimilmente chiesto a loro volta la sua testa.

Lo scenario che si troverà di fronte Kelly alla Casa Bianca non appare dunque dei più semplici, tanto che alcuni commentatori americani si sono mostrati sorpresi che l’ex generale abbia dato la propria disponibilità a diventare il nuovo capo di gabinetto del presidente. La necessità da parte di Trump di provare a innestare nella sua amministrazione con un ruolo chiave una personalità forte come quella di John Kelly, al quale tutti i membri dello staff presidenziale dovranno fare riferimento, è dettata in particolare dalle urgenti questioni di politica interna e internazionale che gli Stati Uniti si trovano a dover affrontare.

La necessità da parte di Trump di provare a innestare nella sua amministrazione con un ruolo chiave una personalità forte come quella di John Kelly, al quale tutti i membri dello staff presidenziale dovranno fare riferimento, è dettata in particolare dalle urgenti questioni di politica interna e internazionale che gli Stati Uniti si trovano a dover affrontare.

In sostanza, sulla Casa Bianca ci sono enormi pressioni che richiedono ordine e una certa disciplina nel processo decisionale. L’amministrazione Trump si trova infatti nel pieno della crisi nordcoreana, di quella siriana e dello scontro con la Russia.

Sul fronte domestico, invece, il presidente sta ancora facendo i conti con le conseguenze del fallito tentativo di far approvare la revoca della riforma sanitaria di Obama, mentre da più parti gli si chiede di procedere con i punti cruciali del suo programma elettorale, come la nuova riduzione delle tasse per i redditi più alti e il lancio del piano di costruzione e ammodernamento delle infrastrutture del paese.

Le difficoltà che il Congresso a maggioranza repubblicana ha incontrato finora nell’implementare l’agenda di Trump hanno già convinto molti nel partito a guardare verso l’opposizione democratica per mandare in porto qualche successo legislativo.

Il compito di stabilire contatti con il Partito Democratico per gettare le basi di qualche compromesso al Congresso potrebbe così spettare proprio al nuovo capo di gabinetto. I giornali americani hanno scritto di contatti già avvenuti tra Kelly e i leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Nancy Pelosi e Charles Schumer.

La deputata della California, d’altra parte, nei giorni scorsi aveva espresso la propria soddisfazione per la scelta da parte di Trump dell’ex generale, malgrado le sue responsabilità nell’implementare le durissime direttive anti-immigrati del presidente alla guida del dipartimento della Sicurezza Interna.

La scelta di Kelly è comunque un altro segnale del progressivo deterioramento del quadro democratico negli Stati Uniti. Il neo-capo di gabinetto, come già ricordato, è l’ennesimo militare a ricoprire un ruolo di spicco nell’amministrazione Trump. Questa realtà è tanto più grave alla luce di un processo che negli ultimi decenni ha visto le forze armate e l’apparato dell’intelligence espandere enormemente la propria influenza sulle istituzioni civili americane.

La tendenza di Trump è precisamente quella di affidarsi al consiglio dei generali, sia per una naturale predisposizione per l’autoritarismo sia, soprattutto, per cercare di legittimare agli occhi dei militari un’amministrazione dimostratasi finora molto fragile e profondamente impopolare.

Che John Kelly sia in grado di rimettere ordine alla Casa Bianca è tuttavia molto dubbio. L’ex segretario alla Sicurezza Interna, malgrado il coro di elogi raccolti in questi giorni, sembra già avere i propri rivali all’interno dell’amministrazione. Il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, e la sua consorte, Ivanka, avrebbero ad esempio accettato a denti stretti la nomina dell’ex generale dopo avere inutilmente caldeggiato la candidatura della numero due del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Dina Powell. Lo stesso Kelly non è tra i sostenitori della prima ora del presidente e, in un’amministrazione che considera e gratifica spesso la fedeltà, ciò potrebbe rappresentare un problema. Quasi ad anticipare i possibili ostacoli del prossimo futuro, subito dopo l’assunzione formale del nuovo incarico, la CNN ha pubblicato una rivelazione che ha creato qualche imbarazzo a Kelly.

Lo stesso Kelly non è tra i sostenitori della prima ora del presidente e, in un’amministrazione che considera e gratifica spesso la fedeltà, ciò potrebbe rappresentare un problema. Quasi ad anticipare i possibili ostacoli del prossimo futuro, subito dopo l’assunzione formale del nuovo incarico, la CNN ha pubblicato una rivelazione che ha creato qualche imbarazzo a Kelly.

L’ex generale, cioè, in seguito al licenziamento da parte di Trump nel mese di maggio del direttore dell’FBI, James Comey, aveva valutato l’ipotesi di dimettersi da segretario alla Sicurezza Interna come segno di protesta contro la decisione del presidente con cui dovrà invece d’ora in poi lavorare a strettissimo contatto.