- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il ritorno alla vittoria di Mitt Romney martedì in Michigan e in Arizona ha permesso al miliardario mormone di fermare la rimonta del suo principale rivale per la nomination repubblicana, l’ex senatore della Pennsylvania Rick Santorum, e di riconquistare un certo slancio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Pur senza fugare i dubbi che in molti nel partito continuano a nutrire nei suoi confronti, Romney sembra comunque poter guardare ora all’imminente Supermartedì con una certa fiducia, nonostante una serie di primarie e caucus sulla carta tutt’altro che agevoli.

Il Michigan, in particolare, era visto come un test cruciale per il candidato repubblicano con i maggiori mezzi finanziari a disposizione. Qui, infatti, Romney è nato e cresciuto, mentre il padre ha ricoperto la carica di governatore negli anni Sessanta. La sua opposizione al salvataggio di General Motors e Chrysler da parte dell’amministrazione Obama nel 2009 e le accuse di elitismo lanciategli dagli avversari dopo alcune gaffes sulla sua ricchezza in uno degli stati più colpiti dal tracollo dell’economia americana, avevano tuttavia ridotto sensibilmente il margine di vantaggio che vantava su Santorum fino ad un paio di settimane fa.

In alcuni recenti sondaggi, quest’ultimo appariva addirittura in vantaggio, anche grazie ad un certo successo del suo appello populista tra i settori della working-class più disorientati dalla crisi economica. A rimettere in piedi un Romney che godeva dell’appoggio di tutto l’establishment repubblicano del Michigan, è stata più che altro una nuova ondata di messaggi elettorali finanziati da una campagna milionaria e, in definitiva, gli stessi limiti di Santorum nell’allargare la propria base elettorale al di là degli ambienti più conservatori.

I risultati definitivi in Michigan hanno in ogni caso consegnato a Romney una vittoria di misura, con il 41,1% dei consensi contro il 37,9% per Santorum. Al terzo posto è giunto il deputato libertario del Texas, Ron Paul (11,6%), davanti all’ex speaker della Camera, Newt Gingrich (6,5%), il quale non aveva praticamente fatto campagna elettorale nello stato. In termini di delegati conquistati, tuttavia, il successo di Romney è stato neutralizzato dalla prestazione di Santorum. Il Michigan assegna infatti i delegati in palio (30) in base ai risultati ottenuti dai candidati in ogni singolo distretto elettorale, così che i primi due classificati finiranno per spartirsi un numero pressoché uguale di delegati.

Al vincitore delle primarie dell’Arizona, invece, sono stati attribuiti tutti e 29 i delegati in palio. Nello stato del sud-ovest degli Stati Uniti, un Romney sostenuto sia dalla governatrice, Jan Brewer, che dal senatore John McCain, ha inflitto un distacco di oltre 20 punti a Santorum (47,3% a 26,6%), penalizzato anche da una performance poco convincente in un dibattito televisivo andato in scena settima scorsa nella città di Mesa. Ancora più staccati sono stati Gingrich e Paul, attestati rispettivamente al 16,2% e all’8,4%.

Al termine dei primi due mesi di primarie repubblicane, Mitt Romney ha conquistato sei stati (New Hampshire, Florida, Maine, Nevada, Arizona e Michigan), quattro sono andati a Rick Santorum (Iowa, Colorado, Minnesota e Missouri) e uno a Newt Gingrich (Carolina del Sud).

Al termine dei primi due mesi di primarie repubblicane, Mitt Romney ha conquistato sei stati (New Hampshire, Florida, Maine, Nevada, Arizona e Michigan), quattro sono andati a Rick Santorum (Iowa, Colorado, Minnesota e Missouri) e uno a Newt Gingrich (Carolina del Sud).

Anche se Mitt Romney è dunque riuscito a risollevarsi dopo le sconfitte per mano di Santorum tre settimana fa in Colorado, Minnesota e Missouri, le perplessità nei suoi confronti dell’ala più reazionaria del Partito Repubblicano rimangono molti forti. Tanto più che l’elettorato repubblicano in queste primarie appare spostato sempre più a destra, come hanno confermato gli exit poll in Michigan.

Qui il 40% dei votanti si è definito cristiano evangelico e il 30% di fede cattolica, come Santorum. Romney continua ad essere visto con sospetto dalla destra evangelica e dagli aderenti ai Tea Party, sia per le sue precedenti posizioni relativamente liberal sui temi sociali sia per la firma che ha posto sulla legge relativa alla copertura sanitaria in Massachusetts che pare essere servita da modello alla riforma di Obama.

Il fondamentalismo cristiano di Rick Santorum sta trovando così terreno fertile tra le frange più retrograde dei votanti in queste primarie repubblicane. Non a caso, il voto di martedì è stato preceduto da una serie di inquietanti interventi pubblici di stampo ultra-conservatore dell’ex senatore della Pennsylvania, ad esempio contro i metodi contraccettivi, l’interruzione di gravidanza, l’emancipazione femminile, l’accesso al college o la separazione tra stato e chiesa.

Posizioni estreme, queste ultime, che hanno verosimilmente allontanato una parte degli elettori in Michigan e messo i brividi ai vertici del partito e ai commentatori conservatori, preoccupati che l’eventuale nomination di Santorum possa portare ad una sicura sconfitta repubblicana contro Obama il prossimo novembre. Addirittura, alcuni giornali nei giorni scorsi erano giunti ad avanzare l’ipotesi che l’eventuale emergere di Santorum come “front-runner” avrebbe potuto spingere un nuovo autorevole candidato repubblicano a entrare in corsa per la nomination a primarie già in corso.

Particolarmente allarmanti, anche per la loro natura profondamente anti-democratica, sono state le parole dello stesso Santorum in un’apparizione settimana scorsa nel programma della ABC “This Week”. Parlando di una sua precedente osservazione circa John F. Kennedy, Santorum ha ribadito la sua totale disapprovazione per l’allora candidato democratico alla presidenza quando, in un discorso tenuto di fronte ad una convention di ministri di fede battista nel 1960, riaffermò il principio costituzionale di separazione tra stato e chiesa.

Santorum ha affermato di non credere “in un’America dove la separazione tra Stato e Chiesa è assoluta” e che “l’idea che la Chiesa non possa avere alcuna influenza sulla vita dello Stato è del tutto antitetica alla natura e agli obiettivi del nostro paese”. La posizione sostenuta da Santorum, peraltro ben poco sorprendente alla luce delle opinioni da lui espresse in questi mesi, contiene una grave minaccia alle fondamenta stesse del secolarismo su cui sono stati fondati gli Stati Uniti.

Santorum ha affermato di non credere “in un’America dove la separazione tra Stato e Chiesa è assoluta” e che “l’idea che la Chiesa non possa avere alcuna influenza sulla vita dello Stato è del tutto antitetica alla natura e agli obiettivi del nostro paese”. La posizione sostenuta da Santorum, peraltro ben poco sorprendente alla luce delle opinioni da lui espresse in questi mesi, contiene una grave minaccia alle fondamenta stesse del secolarismo su cui sono stati fondati gli Stati Uniti.

Santorum e gli estremisti cristiani che lo appoggiano sembrano infatti avere una visione quasi pre-illuminista dei rapporti tra Stato e Chiesa e auspicano una pericolosa interferenza della religione nelle politiche dello stato per influenzare la legislazione in ogni ambito, dall’interruzione di gravidanza all’educazione.

In risposta a questa deriva, Romney da parte sua non ha proposto un’alternativa moderata, bensì ha evitato di sollevare i temi sociali più scottanti ed ha attaccato da destra Santorum sulle questioni economiche, di gran lunga in cima alla lista delle preoccupazioni di tutti gli elettori americani.

La chiave per il successo finale di Romney in queste primarie risiede appunto nella sua eventuale capacità di affermarsi come il candidato più idoneo a far ripartire l’economia americana, facendo passare in secondo piano le questioni sociali che, allo stesso tempo, risultano però al centro dell’attenzione di buona parte degli elettori che dovrà conquistarsi per centrare la nomination.

Le chances di Romney verranno severamente messe alla prova il 6 marzo prossimo, quando nel tradizionale Supermartedì sarà in palio complessivamente circa il 40% dei delegati necessari per assicurarsi la nomination repubblicana. In questa tornata saranno chiamati al voto alcuni stati nel sud del paese e del mid-west (Tennessee, Oklahoma, Georgia, Ohio), nei quali Romney potrebbe faticare a raccogliere consensi, mentre dovrebbero essere più favorevoli a Santorum o a Gingrich. Questi ultimi non appariranno però sulle schede in un importante stato come la Virginia, dove non hanno raccolto abbastanza firme per presentare la loro candidatura, lasciando perciò la strada spianata a Romney.

Se, come previsto, dal Supermartedì non uscirà un chiaro favorito, ci saranno tutte le condizioni per una corsa prolungata e dispendiosa nella quale a risultare decisive saranno le risorse finanziarie a disposizione dei vari candidati e delle SuperPAC che li sostengono. Le sorti delle campagne elettorali dei contendenti repubblicani sono infatti in gran parte determinate dalla generosità di un ristretto numero di facoltosi donatori, in grado di iniettare decine di milioni di dollari in una competizione caratterizzata dalla generale indifferenza della maggior parte degli americani.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Domenica prossima Vladimir Putin sarà eletto ancora una volta Presidente della Federazione Russa. L'ennesimo trionfo dello Zar è già inciso sulla pietra, ma il voto rappresenterà comunque un giro di boa importante per l'intero Paese. Il futuro della Russia è appeso al filo di due interrogativi: l'ex numero uno dei servizi segreti vincerà subito o al secondo turno? Dopo la sua rielezione, come si comporteranno la polizia e l'esercito nei confronti del movimento di protesta anti-regime?

Partiamo dal secondo punto. Da oltre due mesi le strade di Mosca e di molte altre città sono intasate regolarmente da gigantesche manifestazioni contro il dispotismo di Putin. L'ultima in ordine di tempo è quella che ieri ha portato decine di migliaia di persone a tenersi per mano intorno all'anello dei giardini, nel cuore della capitale. Una catena umana lunga la bellezza di 16 chilometri. Anche stavolta gli attivisti sono stati attentissimi a non infrangere le regole - o quantomeno a farlo il meno possibile - per non dare alcun alibi alla repressione della polizia.

In realtà negli ultimi tempi le forze dell'ordine al soldo di re Vladimir hanno abbassato di molto gli standard d'illegalità a cui i civili russi erano abituati. Non per buon cuore, ma per evidente calcolo elettorale del loro capo, che cerca in tutti i modi di assicurare una parvenza di credibilità all'ormai prossima vittoria. Il movimento di protesta è nato infatti dopo le consultazioni parlamentari dello scorso 4 dicembre, che a suon di brogli hanno dato la vittoria - ma stavolta non la maggioranza assoluta nella Duma - al partito dello Zar, Russia Unita.

Quando però dalle urne uscirà l'ennesimo verdetto inverosimile, cosa accadrà? E' molto probabile che l'intera Federazione sarà percorsa da rivolte e contestazioni molto meno pacifiche di quelle registrate nelle ultime settimane. A preoccupare sono soprattutto quelle regioni al di là degli Urali dove la divisione non si gioca solo sul campo della politica, ma anche su quello della religione e dell'etnia.

A quel punto il Presidente - a campagna elettorale ormai archiviata - si porrà seriamente il problema di tenere sotto controllo lo sterminato territorio su cui domina. E verosimilmente lo farà usando lo strumento che gli è più congeniale: la repressione poliziesca indiscriminata. Magari con una spruzzata d'esercito qua e là. Nella peggiore delle ipotesi si apriranno nuovi fronti di guerra civile. Altrimenti torneranno semplicemente ad aumentare le ormai tradizionali violazioni dei diritti, umani e civili.

Tutto questo scenario è strettamente collegato al modo in cui Putin sceglierà di vincere. Il controllo che ha sugli scrutini - per quanto i brogli siano spesso rozzi e più che evidenti - è talmente esteso che gli consente di determinare con una certa serenità se arrivare o meno al ballottaggio.

Tutto questo scenario è strettamente collegato al modo in cui Putin sceglierà di vincere. Il controllo che ha sugli scrutini - per quanto i brogli siano spesso rozzi e più che evidenti - è talmente esteso che gli consente di determinare con una certa serenità se arrivare o meno al ballottaggio.

L'eventuale secondo turno porterebbe con sé un indubbio surplus di credibilità: più la vittoria sembrerà sudata, meno legittime appariranno le contestazioni. Un vantaggio che al Cremlino farebbe sicuramente comodo.

D'altra parte, qualunque strada alternativa all'affermazione indiscussa intaccherebbe la reputazione dello Zar, la sua immagine di leader carismatico, virile e invincibile. Difficile ipotizzare che Vladimir possa rinunciare a tutto questo. E non parliamo solo del suo potere sulla mostruosa macchina piramidale dello Stato russo, ma dello stesso rapporto che ha (o crede di avere) con i cittadini. Putin di politica non parla mai.

Il cuore della sua ultima campagna elettorale non ha nulla a che vedere con quello di cui la Russia avrebbe bisogno dal punto di vista sociale, economico o delle relazioni internazionali.

Il vero strumento della propaganda putiniana - almeno dal punto di vista mediatico - sono le donne a seno nudo. Bellissimi corpi femminili esibiti mentre dichiarano il proprio amore incondizionato per il super macho Vladimir. E lui ci mette del suo facendosi ritrarre in situazioni alla Rambo, come la lotta a mani nude con gli orsi o la caccia alle tigri. Uno degli spot più agghiaccianti fra quelli andati in onda si chiude con un riferimento sessuale esplicito: "Putin, la prima volta è solo per amore". Peccato che il suo regime duri ormai da dodici anni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre proseguono gli scontri tra le forze di sicurezza e l’opposizione, domenica il regime siriano ha tenuto il promesso referendum costituzionale che dovrebbe teoricamente aprire il sistema politico del paese al multipartitismo. L’iniziativa di Damasco è stata tuttavia bocciata sia dalla stessa opposizione, sia dalle monarchie sunnite del Golfo e dai governi occidentali, appena usciti dal primo vertice degli “Amici della Siria” a Tunisi senza un progetto unitario per la rimozione del presidente Bashar al-Assad.

I media occidentali hanno raccontato di seggi semi-deserti e cittadini sfiduciati nei confronti delle proposte di riforma di Assad, pur ammettendo una significativa affluenza in alcune località, ad esempio nel centro della capitale.

Le organizzazioni con sede all’estero vicine all’opposizione hanno diffuso sul web filmati di manifestazioni di protesta contro il voto. Per i Comitati di Coordinamento Locale, un gruppo di opposizione attivo in Siria, le forze di sicurezza avrebbero fatto inoltre 55 vittime nella sola giornata di domenica, quasi tutte a Homs, dove non è stato possibile organizzare le operazioni di voto, e altre 33 lunedì. In alcuni sobborghi della capitale, poi, la polizia sarebbe intervenuta per disperdere dimostranti anti-referendum.

La stampa ufficiale del regime, al contrario, ha dato ampio spazio al referendum, descritto come il primo passo verso la libertà e la democrazia in Siria sotto la guida del presidente. L’agenzia di stampa SANA ha scritto di una imponente manifestazione andata in scena domenica a favore del processo di riforma e del referendum costituzionale nella piazza Saba Bahrat di Damasco. Secondo i dati diffusi lunedì sera dal ministro dell’Interno, Mohammad Ibrahim al-Shaar, la nuova Costituzione è stata approvata dall’89,4% dei votanti, mentre l’affluenza alle urne sarebbe stata del 57,4%, pari cioè a più di 8,7 milioni di elettori.

Il referendum sulla nuova Costituzione è il punto centrale del piano promosso da Assad per riformare il regime. Il leader siriano lo annunciò già lo scorso mese di giugno, anche se l’evoluzione della crisi lo fece ben presto passare in secondo piano. Soprattutto, da qualche mese qualsiasi passo fatto da Damasco per venire incontro, sia pure in maniera molto cauta, alle richieste della piazza viene bollato dall’opposizione armata e dai suoi sponsor occidentali come un tentativo di guadagnare tempo per intensificare la repressione delle proteste.

Il referendum sulla nuova Costituzione è il punto centrale del piano promosso da Assad per riformare il regime. Il leader siriano lo annunciò già lo scorso mese di giugno, anche se l’evoluzione della crisi lo fece ben presto passare in secondo piano. Soprattutto, da qualche mese qualsiasi passo fatto da Damasco per venire incontro, sia pure in maniera molto cauta, alle richieste della piazza viene bollato dall’opposizione armata e dai suoi sponsor occidentali come un tentativo di guadagnare tempo per intensificare la repressione delle proteste.

I dettagli della nuova Costituzione sono stati resi pubblici solo da alcune settimane e prevedono, tra l’altro, la fine del monopolio sul sistema politico siriano del Partito Baath. Viene poi fissato un limite di due mandati presidenziali di sette anni ciascuno, un tetto che non verrebbe però applicato retroattivamente ad Assad, al potere dal 2000, ma scatterebbe solo dal 2014.

Per candidarsi alla presidenza sarebbe necessario anche aver vissuto per almeno dieci anni consecutivi in Siria - i leader dell’opposizione sono in gran parte dissidenti ed esuli che vivono da tempo all’estero - e non avere un coniuge nato all’estero. Infine, viene consentita l’organizzazione di partiti politici, purché non su base religiosa o etnica, escludendo così un movimento proprio per i Fratelli Musulmani, in prima linea nella lotta contro il regime, o per la minoranza curda.

In Occidente, tra le voci più critiche del voto tenuto in Siria nel fine settimana c’è stata quella del Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, la quale da Rabat, in Marocco, ha parlato di un “finto referendum che serve ad Assad per giustificare le sue azioni contro i propri cittadini”. La consultazione è stata invece appoggiata in pieno da Russia e Cina, le cui pressioni, secondo alcuni, avrebbero anzi convinto Assad ad anticipare di un mese la data del voto, così da dare qualche legittimità al sostegno garantito da Mosca e Pechino di fronte alla comunità internazionale.

Nonostante l’accordo per creare zone cuscinetto in territorio siriano, i cosiddetti “Amici della Siria” continuano ad essere divisi sull’opportunità di fornire armi all’opposizione, anche se in realtà quest’ultima riceve da qualche tempo sostegno materiale in maniera più o meno ufficiale da paesi come Turchia, Giordania, Arabia Saudita e Qatar.

Gli scrupoli, soprattutto americani, a fronte di una maggiore decisione mostrata dalle autocrazie del Golfo, sono stati espressi ieri dalla stessa Clinton in un’intervista alla CBS. La ex first lady ha ricordato come l’opposizione sia ancora divisa, dall’identità incerta e, oltretutto, appoggiata pubblicamente sia dal numero uno di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, che più recentemente da Hamas, la cui leadership fino a poco tempo fa aveva sede proprio a Damasco.

A conferma del fronte tutt’altro che unitario all’interno di un’opposizione formata da disertori, integralisti islamici, dissidenti screditati, uomini vicini a governi e servizi segreti occidentali, lunedì è stata annunciata la formazione del Gruppo Patriotico Rivoluzionario da parte di una manciata di membri del Consiglio Nazionale Siriano scontenti della gestione a loro dire troppo moderata del presidente Burhan Ghalioun. La nuova formazione comprenderebbe una quarantina di individui e intende concentrare i propri sforzi sulla lotta condotta dal Libero Esercito della Siria contro le forze del regime di Assad.

Quest’ultimo, intanto, ha incassato una nuova conferma del sostegno di Mosca. In un’intervista pubblicata lunedì dal quotidiano Moscow News, Vladimir Putin ha messo in guardia da un intervento armato in Siria e in Iran. Il premier russo ha anche affermato che i governi occidentali avrebbero appoggiato le rivolte della Primavera Araba solo per promuovere i loro interessi nella regione, mentre riguardo alla Siria ha ribadito la fermezza di Mosca nel chiedere che sia le forze di sicurezza di Assad sia l’opposizione armata cessino le violenze.

Gli USA e i loro alleati, tuttavia, continuano ad attribuire la responsabilità della crisi in Siria unicamente ad un regime che sono sempre più determinati a rovesciare. L’Unione Europea lo ha confermato in un recente summit dei ministri degli Esteri da cui sono uscite altre sanzioni contro Damasco.

A sette ministri di Assad verranno così congelati i beni in Europa e negato l’ingresso nei paesi dell’Unione. Allo stesso modo, i beni della Banca Centrale Siriana saranno bloccati, mentre gli scambi commerciali considerati “legittimi” potranno proseguire solo dietro autorizzazione UE. I cargo siriani, infine, non potranno più atterrare negli aeroporti europei e verrà interrotto il commercio di metalli preziosi con la Siria.

A sette ministri di Assad verranno così congelati i beni in Europa e negato l’ingresso nei paesi dell’Unione. Allo stesso modo, i beni della Banca Centrale Siriana saranno bloccati, mentre gli scambi commerciali considerati “legittimi” potranno proseguire solo dietro autorizzazione UE. I cargo siriani, infine, non potranno più atterrare negli aeroporti europei e verrà interrotto il commercio di metalli preziosi con la Siria.

L’escalation del conflitto, causata in buona parte proprio dalle manovre occidentali, minaccia sempre di più anche la stabilità di paesi come Iraq e Libano. Entrambi i governi sono sostenuti da maggioranze politiche sciite ma devono fare i conti con massicce minoranze sunnite che si stanno mobilitando a favore dell’opposizione siriana. Questi paesi hanno finora cautamente evitato di dissociarsi dal regime di Assad, soprattutto per il timore che l’aggravarsi della situazione in Siria possa tornare a scatenare violenze settarie all’interno dei loro confini.

In Libano, in particolare, scontri e manifestazioni a favore di entrambi i fronti in lotta in Siria si sono moltiplicati nelle ultime settimane. Mentre il governo guidato da Hezbollah e dal premier Najib Mikati, miliardario sunnita vicino a Damasco, ha finora respinto le pressioni occidentali per isolare Assad, l’opposizione sunnita filo-americana e filo-saudita dell’ex premier Saad Hariri si è schierata apertamente con l’opposizione siriana.

L’eventuale caduta di Assad avrebbe profonde conseguenze sul Libano, da dove la Siria fu costretta a ritirare il proprio esercito nel 2005 dopo l’assassinio dell’ex premier Rafik Hariri e l’esplosione della cosiddetta “Rivoluzione del Cedri” patrocinata da Washington. Gli eventi del 2005 furono il primo passo verso il tentativo di rompere i legami tra Hezbollah e Damasco, un rapporto fondamentale per il fronte di resistenza anti-americano in Medio Oriente e che consente un canale diretto tra il “Partito di Dio” e Teheran.

Con il regime siriano in crisi, per gli Stati Uniti si presenta ora la possibilità di spezzare una volta per tutte il cordone ombelicale che collega Damasco ed Hezbollah, assestando così un colpo mortale all’Iran e indebolendo il movimento sciita libanese che diventerebbe a sua volta vulnerabile di fronte ad una nuova eventuale aggressione israeliana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La crisi scatenata martedì scorso dal rogo di alcune copie del Corano presso una base militare americana in Afghanistan si è ulteriormente aggravata nel fine settimana, con un bilancio complessivo di almeno una trentina di vittime. Mentre a nulla sono servite le scuse offerte dal presidente Obama, gli episodi di violenza hanno mostrato tutto l’odio diffuso tra la popolazione afgana nei confronti di un’occupazione che in un decennio ha portato solo morte e distruzione nel paese centro-asiatico.

A conferma della gravità della situazione in Afghanistan, nella giornata di sabato due americani sono stati uccisi a Kabul all’interno dell’edificio che ospita il Ministero dell’Interno, con ogni probabilità per mano di un membro delle forze di sicurezza afgane. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, i due militari statunitensi si trovavano in una stanza di massima sicurezza nella quale gli unici cittadini afgani ad avere accesso erano gli interpreti. L’azione è stata rivendicata dai Talebani che hanno sostenuto di aver infiltrato la polizia afgana.

Con un annuncio del comandante delle forze di occupazione, il generale americano John Allen, la NATO ha subito ritirato tutti i propri consiglieri presso i ministeri afgani, stimati in parecchie centinaia. La misura estrema fa seguito alla chiusura temporanea, decisa giovedì scorso, sia dell’ambasciata americana a Kabul che delle basi militari nel paese.

La scintilla che ha scatenato la più recente ondata di violenze, come noto, era stata martedì la diffusione della notizia che alcuni lavoratori afgani nella base americana di Bagram erano stati scoperti mentre stavano bruciando in un inceneritore alcune copie del Corano. Il libro sacro dell’Islam era stato sequestrato assieme ad altro materiale religioso nella biblioteca del carcere di Bagram, dove gli americani detengono gli afgani sospettati di far parte dei Talebani. Secondo i vertici militari statunitensi, i volumi erano destinati ad essere distrutti perché contenevano “inscrizioni estremiste” utilizzate come sistema di comunicazione tra i detenuti.

In seguito alle immediate proteste diffusesi nel paese, giovedì la Casa Bianca ha emesso un comunicato di scuse del presidente, mentre il Pentagono ha annunciato un’indagine sui fatti, così come un nuovo programma di addestramento destinato a quei militari incaricati di gestire materiale religioso.

Le scuse di Washington, tuttavia, non hanno placato gli animi di una popolazione afgana che ha sentito il rogo delle copie del Corano come l’ultima delle umiliazioni inflitte da una sempre più odiata forza di occupazione.

Le scuse di Washington, tuttavia, non hanno placato gli animi di una popolazione afgana che ha sentito il rogo delle copie del Corano come l’ultima delle umiliazioni inflitte da una sempre più odiata forza di occupazione.

Il più recente episodio che aveva provocato violenti scontri era stata l’apparizione sul web a gennaio di un video nel quale alcuni Marines americani urinavano sui corpi di afgani uccisi. In precedenza, profanazioni del Corano da parte dei militari stranieri avevano causato proteste e svariati morti almeno in altre due occasioni.

La crisi in corso ha così fatto esplodere una rabbia già ampiamente diffusa tra gli afgani nei confronti non solo delle forze di occupazione ma anche del governo fantoccio del presidente Karzai.

Uno dei segnali più inquietanti dell’odio presente in ogni strato della popolazione locale sono i frequenti attentati condotti contro i militari NATO da parte di membri delle stesse forze di sicurezza afgane, come quello avvenuto sabato a Kabul. Tra i più recenti, va ricordata l’uccisione nel mese di gennaio di alcuni soldati francesi che ha spinto il governo di Parigi ad anticipare di un anno la data prevista per il ritiro del proprio contingente (2013).

Giovedì scorso, poi, per protestare contro il rogo del Corano, un soldato dell’esercito afgano ha ucciso due militari americani in una base dell’Afghanistan orientale prima di disperdersi nella folla dei manifestanti.

Azioni simili si sono moltiplicate negli ultimi tempi e rischiano di mettere a repentaglio la strategia USA per costruire una partnership con le forze armate e la polizia afgana in vista del disimpegno delle proprie truppe nel prossimo futuro.

Il deterioramento della situazione si inserisce nel pieno delle trattative tra l’amministrazione Obama e il governo Karzai per stabilire basi americane permanenti in Afghanistan dopo il presunto ritiro delle truppe di occupazione previsto per il 2014.

Il deterioramento della situazione si inserisce nel pieno delle trattative tra l’amministrazione Obama e il governo Karzai per stabilire basi americane permanenti in Afghanistan dopo il presunto ritiro delle truppe di occupazione previsto per il 2014.

Il ritiro dipende in gran parte dall’esito del processo di pace che sta per essere avviato tra mille difficoltà con i Talebani. Proprio questi ultimi, subito dopo lo scoppio delle proteste martedì scorso hanno fatto appello a tutti i membri dell’esercito e della polizia del paese a prendere le armi contro le forze di occupazione.

Nel fine settimana migliaia di afgani sono così nuovamente scesi in piazza in tutto il paese lanciando slogan anti-americani. I manifestanti hanno cercato di fare irruzione negli edifici governativi e delle Nazioni Unite. Nella giornata di sabato sono stati uccisi cinque dimostranti, mentre moltissimi sono stati i feriti in seguito agli scontri con le forze di sicurezza.

Quattro morti per mano della polizia sono stati registrati solo nella provincia di Kunduz nel nord del paese dove la folla ha preso d’assalto il quartier generale dell’ONU. A est, invece, numerosi studenti diretti verso la residenza del governatore di Laghman sono stati fermati dal fuoco della polizia, causando una ventina di feriti. Un altro manifestante è rimasto ucciso poi nella provincia di Logar, a sud di Kabul, e scontri violenti sono stati segnalati nelle province di Sar-e-pol a nord e di Nangarhar al confine con il Pakistan.

A peggiorare la situazione, nel pieno delle proteste per le copie del Corano date alle fiamme, è stato infine un attacco sferrato mercoledì da un elicottero della NATO contro una scuola nella provincia orientale di Nangarhar, ferendo nove bambine, di cui cinque tuttora ricoverate in ospedale. Solo qualche giorno prima, inoltre, il comando NATO era stato costretto ad ammettere che un bombardamento avvenuto l’8 febbraio nella provincia nord-orientale di Kapisa aveva causato la morte di otto bambini.

Queste incursioni deliberate contro i civili sono un altro dei principali motivi della profonda avversione della popolazione afgana nei confronti degli occupanti stranieri e che è esplosa nuovamente settimana scorsa in maniera incontrollata.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

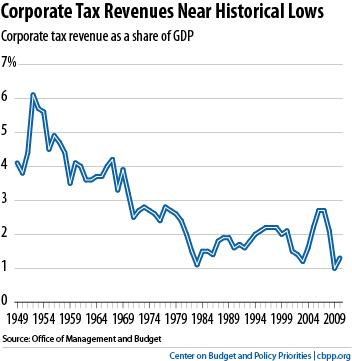

Due giorni fa, l’amministrazione Obama ha annunciato ufficialmente una proposta preliminare di riforma del codice fiscale americano, offrendo una riduzione dell’aliquota che grava sulle corporation dall’attuale 35% al 28%. Un ulteriore regalo alle grandi aziende quello del presidente, che dovrebbe essere finanziato dall’eliminazione delle numerose scappatoie legali che già consentono al business a stelle e strisce di ridurre considerevolmente il loro carico fiscale effettivo

A presentare pubblicamente il piano di riforma è stato il Segretario al Tesoro, Tim Geithner, il quale ha sostenuto che “le tasse sulle corporation negli Stati Uniti sono ormai vicine a diventare le più elevate di tutti i paesi ad economia avanzata”. In realtà, l’aliquota del 35% è puramente teorica, dal momento che, come hanno evidenziato svariati studi, essa nella sostanza risulta di gran lunga inferiore. Una ricerca dell’OCSE ha dimostrato come le grandi aziende USA paghino circa la metà delle tasse rispetto a quelle degli altri paesi avanzati.

Gli stessi dati del Dipartimento del Tesoro americano relativi al 2007 e al 2008 hanno rivelato che l’aliquota media è del 26%, con forti differenze a seconda del settore. Ad esempio, le società che forniscono servizi pubblici hanno pagato il 14%, quelle del settore estrattivo il 19% e dell’edilizia il 31%. Molte corporation, inoltre, hanno versato al fisco somme irrisorie o, addirittura, non hanno pagato un solo dollaro in tasse. Con ogni probabilità, queste discrepanze sono dovute in buona parte alla capacità di reclutare abili lobbisti, in grado di influenzare la politica di Washington per ottenere modifiche favorevoli del codice fiscale.

Quello che Obama prospetta come un piano di riforma per rendere più equo il fisco americano non è altro che una nuova manovra per ridurre le tasse delle corporation e aumentarle invece per le classi più povere, drenando così le risorse destinate alla spesa pubblica. Uno scenario che provocherà un ulteriore allargamento del divario tra i redditi più elevati e quelli più bassi in una società già polarizzata all’estremo.

Il sistema fiscale statunitense è infatti nettamente sbilanciato a favore dei grandi interessi economici e finanziari, i quali, grazie agli interventi legislativi messi in atto negli ultimi tre decenni da una classe politica totalmente al loro servizio, hanno beneficiato di un immenso trasferimento di ricchezza dai lavoratori e dalla classe media verso una ristretta élite al vertice della piramide sociale. Un’evoluzione che, oltre ad aver creato sempre maggiori disparità, ha contribuito in larga misura all’esplosione del deficit federale.

Il sistema fiscale statunitense è infatti nettamente sbilanciato a favore dei grandi interessi economici e finanziari, i quali, grazie agli interventi legislativi messi in atto negli ultimi tre decenni da una classe politica totalmente al loro servizio, hanno beneficiato di un immenso trasferimento di ricchezza dai lavoratori e dalla classe media verso una ristretta élite al vertice della piramide sociale. Un’evoluzione che, oltre ad aver creato sempre maggiori disparità, ha contribuito in larga misura all’esplosione del deficit federale.

Il secondo punto del programma fiscale di Obama prevede poi la riduzione dell’aliquota per le aziende manifatturiere ad un massimo del 25%, anche se per quelle della “green economy” potrà essere ancora più bassa. Agevolazioni simili fanno parte della strategia dell’amministrazione democratica per tornare a creare posti di lavoro “ben retribuiti” sul territorio americano.

Le politiche industriali della Casa Bianca, come confermano i casi di General Motors e Chrysler, hanno tuttavia garantito finora la salvaguardia dei profitti delle aziende grazie alla creazione di una manodopera a basso costo e spogliata dei diritti conquistati in decenni di lotte sindacali.

Tra le altre proposte snocciolate dal presidente c’è anche un’imposta minima sui profitti delle corporation ottenuti all’estero, spesso depositati nei paradisi fiscali per evitare la mano del fisco USA, così come la semplificazione e la riduzione delle tasse per le piccole aziende.

Il piano di Obama, se implementato interamente, non dovrebbe aggiungere un solo dollaro al deficit federale, bensì dovrebbe aumentare le entrate fiscali, secondo quanto ha scritto il Financial Times, di 250 miliardi di dollari in dieci anni.

Il piano di Obama, se implementato interamente, non dovrebbe aggiungere un solo dollaro al deficit federale, bensì dovrebbe aumentare le entrate fiscali, secondo quanto ha scritto il Financial Times, di 250 miliardi di dollari in dieci anni.

Questa cifra appare peraltro di scarsa rilevanza, visto che corrisponde a poco meno di quanto il governo americano prevede di incassare dalle tasse pagate dalle corporation nel solo anno fiscale in corso e che si chiuderà il 30 settembre prossimo.

L’intera riforma ha in ogni caso ben poche possibilità di essere approvata al Congresso, tanto che lo stesso New York Times ha definito la presentazione organizzata mercoledì come un evento elettorale a beneficio del presidente.

Soprattutto, la discussione sulla soppressione dei cosiddetti “loopholes”, che permettono alle corporation di aggirare le norme fiscali per pagare meno tasse, scatenerà la solita frenetica attività dei lobbisti nel tentativo di salvare i privilegi riservati ai loro clienti.

Buone prospettive si prevedono al contrario per la riduzione dell’aliquota che pesa sulle grandi aziende, vista positivamente anche dai repubblicani. Un qualche compromesso su questo fronte potrebbe essere raggiunto, probabilmente anche su un’aliquota più bassa del 28% voluto da Obama. Tutti i candidati alla Casa Bianca del Partito Repubblicano propongono infatti nei rispettivi programmi elettorali tagli alle tasse più consistenti per le corporation (Romney 25%, Santorum 17,5%, Paul 15%, Gingrich 12,5%).

Nulla, come previsto, viene infine proposto per ridurre il carico fiscale di classe media e lavoratori colpiti dalla crisi. Obama ha in realtà da tempo proposto un generico aumento delle tasse per i redditi superiori ai 200 mila dollari per i single e ai 250 mila per le famiglie, ma anche in questo caso con ben poche prospettive di superare l’esame del Congresso. Anzi, tra le “scappatoie” legali che potrebbero essere abolite sembra essere stata individuata la deduzione degli interessi sui mutui, uno dei pochi benefici fiscali di cui godono milioni di famiglie americane.