- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Benedetti

di Carlo Benedetti

MOSCA. Nella regione asiatica della Kirghisia - sconvolta da una guerra civile che ricorda i primi tempi della Rivoluzione d'Ottobre - i morti sono più di 120, migliaia e migliaia i feriti, oltre 75 mila i profughi di nazionalità usbeka che hanno attraversato la frontiera fra Kirghisia e Uzbekistan. Carri armati e colonne di militari presidiano le maggiori arterie del Paese, mentre le lotte di strada si fanno sempre più cruente e il vento che soffia è quello delle faide di palazzo.

C'è una travolgente azione per vicende legate alle scalate verso un potere asiatico che già tanti danni ha regalato alle nazioni dell'area. C'è - nella capitale Biskek - un vecchio presidente in fuga e una leader come Roza Otumbaieva che si scontra con una crisi epocale che sta incendiando l'Asia, ci sono bande armate che organizzano pogrom. Tutto questo mentre nelle città di Osc e di Gialal Abad gli scontri e le scorribande sono anche caratterizzati da saccheggi e incendi. La Russia e gli Usa, intanto, che si sono dichiarati neutrali quanto alle lotte intestine, mostrano serie preoccupazioni per le loro basi militari esistenti nell'area.

E a questo magma di problemi si aggiunge il dramma che agita quella valle della Ferghanà, condivisa con Tagikistan e Uzbekistan. Popolata in massima parte da uzbeki, la più consistente minoranza etnica presente nella Kirghisia vede qui i due popoli - entrambi musulmani sunniti che pur parlano lingue affini di ceppo turco - divisi da profonde rivalità. E' lotta tribale per l'egemonia ed è l'incendio dell'Asia ex sovietica. Avvolge la Kirghisia e coinvolge l'Uzbekistan, ma anche altre regioni dell'area sono a rischio. Ed ora il conflitto - uno dei problemi più complessi e acuti - non è solo frutto di uno sconvolgimento politico: è un "fatto" etnico che mette in evidenza una questione soprattutto asiatica. L'allarme raggiunge Mosca e Pechino rivelando così la tragicità della situazione eurasiatica.

Le cronache e le cronologie segnano la complessità dello scenario. I disordini partono da lontano, quando scoppiò, una rivoluzione improvvisa, nel giugno del 1990, che venne chiamata la “rivoluzione della seta”, perchè avveniva in luoghi esotici e lontani, traversati un tempo dalla via della seta. Fu poi con la “rivoluzione dei tulipani”, nel marzo 2005, che venne destituito, il presidente Askar Akayev che aveva governato il paese per 15 anni. Era accusato di autoritarismo, nepotismo e corruzione. Al suo posto arrivò, tra scontri e duri attacchi, Kurmanbek Bakiyev, che a sua volta venne spodestato nell’aprile 2010 con le stesse accuse. Bakiyev - per tenere in piedi il suo potere - si appoggiò sui clan tribali di Osc e Gialal Abad, nel Sud del Paese.

Il vento della guerra civile, intanto, era sempre più presente. Ed è a questo punto che viene avanti una leader come Roza Otumbaeva (un passato nel ministero degli Esteri dell'Urss e un posto di direzione all'Unesco). E' lei che, da capo del governo provvisorio, sale sul carro delle proteste e da fuoco al Paese. Ed ora, in vista del referendum del 27 giugno sulla nuova Costituzione, chiede all'antica "madre Russia" di mandare nel Paese, «truppe di pacificazione».

Il Cremlino, in merito, si muove con prudenza. Natalja Timakova, portavoce del presidente Dmitrij Medvedev, fa presente che il capo del Cremlino ha dato disposizione ai ministri della Sanità Tatjana Golikova e della protezione civile Sergej Shojgù di prestare aiuto umanitario al Kirghizistan, alla volta del quale sono già partiti aerei carichi di generi di prima necessità ed altri per l’evacuazione dei feriti. Circa l’invio di truppe, Mosca fa sapere che «tale decisione può essere presa solo in accordo con la Carta dell’Onu e dopo consultazioni con tutti i membri di questa organizzazione». In ogni caso «si tratta di un conflitto interno e per ora la Russia non vede le condizioni per partecipare alla sua soluzione».

Detto questo Mosca non dimentica la gravità della situazione. Medvedev inizia consultazioni con i capi militari, compreso Nikolaj Bordjuzha, segretario dell’Odkb (truppe collettive della Csi sotto controllo russo) e con il presidente kazakho Nursultan Nazarbayev. Otumbaeva telefona al premier russo, Vladimir Putin. Nello stesso tempo una fonte del ministro della Difesa russo dichiara che i militari della base russa di Kant, in Kirghisia, «non saranno coinvolti nelle misure per il ristabilimento dell’ordine nel sud della repubblica». Questo contingente, infatti, «ha una sua missione precisa e non sarà chiamato ad adempiere ad altri compiti».

Detto questo Mosca non dimentica la gravità della situazione. Medvedev inizia consultazioni con i capi militari, compreso Nikolaj Bordjuzha, segretario dell’Odkb (truppe collettive della Csi sotto controllo russo) e con il presidente kazakho Nursultan Nazarbayev. Otumbaeva telefona al premier russo, Vladimir Putin. Nello stesso tempo una fonte del ministro della Difesa russo dichiara che i militari della base russa di Kant, in Kirghisia, «non saranno coinvolti nelle misure per il ristabilimento dell’ordine nel sud della repubblica». Questo contingente, infatti, «ha una sua missione precisa e non sarà chiamato ad adempiere ad altri compiti».

Prudente anche Pechino, che è pur sempre attenta a ogni rigurgito nazionalista, autonomista o islamista che infiammi l’Asia centrale, sapendo bene come la sua turbolenta regione autonoma dello Xinjang si potrebbe riscaldare di conseguenza. E sarebbe una dura prova. Le diplomazie asiatiche, in merito, non si pronunciano, ma si chiedono quanto direttamente sia disposta Pechino a impegnarsi. Finora, la strategia cinese ha puntato sulla penetrazione economica nell'area e sul soft power. È forse ancora troppo presto per scendere nell’arena direttamente. E qui va ricordato che Washington ha sempre vagheggiato di fare della Kirghisia "una democrazia amica".

Intanto la situazione sul terreno è sempre più grave. Il vicepremier kirghiso Azimbek Beknazarov annuncia che lo stato d’emergenza, oltre che a Osh, è stato proclamato anche al vicino distretto di Suzak. Il governo, intanto, manda rinforzi di truppe a Osc e la polizia ha l’ordine di «sparare a vista» su persone che usino armi da fuoco.

La situazione si aggrava di ora in ora. E così dalla rivoluzione della seta del 1990 sono passati vent’anni e almeno altre due rivoluzioni popolari. Ora è allarme eurasiatico. E c'è l'alto rappresentante della Politica Estera e di sicurezza comune dell'Ue, Catherine Ashton, che alla riunione dei ministri degli Esteri, a Lussemburgo, manifesta serie preoccupazioni per gli scontri in Kirghisia, affermando che l'ondata di violenza è molto pericolosa per la regione. E da tutto questo - è la tragica conclusione del momento - l'Asia centrale diviene sempre più non solo una questione continentale, ma globale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il voto di domenica scorsa in Belgio ha confermato tutte le tensioni che da tempo attraversano le due comunità linguistiche che compongono questo paese di quasi undici milioni di abitanti. Il successo del partito nazionalista fiammingo conservatore di Bart de Wever, ha immediatamente scatenato le speculazioni per una possibile secessione nel prossimo futuro. Tuttavia, con un sistema elettorale che richiede un governo di coalizione che comprenda sia i partiti fiamminghi che quelli valloni, e di fronte ad un’opinione pubblica che sembra limitarsi a preferire una maggiore autonomia delle due regioni, l’ipotesi di una scissione, almeno per ora, appare alquanto remota.

Le elezioni anticipate in Belgio erano state indette lo scorso mese di aprile dopo la caduta del governo del cristiano-democratico Yves Leterme - diventato primo ministro nel novembre 2009 in seguito alla nomina di Herman Van Rompuy alla presidenza del Consiglio europeo - su una disputa riguardante un distretto elettorale bilingue nei pressi di Bruxelles. Infliggendo una pesante sconfitta ai due principali partiti del governo uscente (i cristiano democratici e i liberali), la Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA) ha conquistato il maggior numero di seggi in Parlamento, 27 su 150, con un incremento di 19 seggi. A ruota sono seguiti i Socialisti valloni con 26 seggi, sei in più rispetto al 2007.

Il partito di de Wever ha raccolto circa il 30 per cento dei consensi su scala nazionale, mentre almeno un altro 16 per cento nelle province fiamminghe é andato ad altri partiti separatisti, tra cui quello di estrema destra Vlaams Belang (Interesse Fiammingo). In Vallonia, quello Socialista è risultato il primo partito (36 per cento) e il suo leader di origine italiana, Elio di Rupo, potrebbe avere ora la priorità nelle consultazioni per la formazione del nuovo governo per diventare il primo premier francofono del Belgio da 36 anni a questa parte.

Il via libera ad un Primo Ministro di lingua francese sembra essere stato accordato dallo stesso de Wever, il quale all’indomani del successo del suo partito ha fatto sapere di non essere interessato a guidare il nuovo governo, quanto piuttosto a cercare un accordo per riformare lo stato federale. Sul tema della secessione, poi, il numero uno della N-VA ha chiarito che non sarà sua intenzione cercare la dissoluzione del paese nell’immediato futuro, preferendo invece una graduale ulteriore devoluzione dei poteri alle due regioni che lo compongono.

Il successo alle urne di de Wever, d’altra parte, sembra essere dovuto alla sua relativa moderazione e alla facciata presentabile del suo partito, rispetto alle formazioni estremiste e xenofobe che caratterizzano la destra fiamminga. Le spinte separatiste provengono principalmente dalle province settentrionali economicamente più prospere e frustrate nei confronti di quelle meridionali che continuano a pagare lo smantellamento dell’industria pesante degli ultimi due decenni. A ciò vanno poi aggiunte le inquietudini causate dalla crisi economica, che ha colpito duramente anche il Belgio, producendo uno spostamento dell’elettorato verso destra, come è accaduto un po’ ovunque negli ultimi mesi in Europa.

In ogni caso, le peculiari tensioni interne sono anche il risultato della crescente avversione per un complesso e inadeguato sistema federale, ma anche degli stessi presupposti sui quali il Belgio è stato fondato 180 anni fa. In seguito alla rivoluzione del 1830, le potenze europee, e soprattutto la Gran Bretagna, vollero uno stato-cuscinetto tra i Paesi Bassi (dai quali il Belgio aveva conquistato l’indipendenza) e la Francia, il cui esercito aveva appoggiato l’insurrezione. Il nuovo regno era composto da due comunità che ben poco avevano in comune l’una con l’altra, mentre le élite francofone avrebbero dominato a lungo la scena politica ed economica, emarginando i belgi di lingua fiamminga ed alimentando così il nazionalismo fiammingo e l’avversione nei confronti dei valloni.

In ogni caso, le peculiari tensioni interne sono anche il risultato della crescente avversione per un complesso e inadeguato sistema federale, ma anche degli stessi presupposti sui quali il Belgio è stato fondato 180 anni fa. In seguito alla rivoluzione del 1830, le potenze europee, e soprattutto la Gran Bretagna, vollero uno stato-cuscinetto tra i Paesi Bassi (dai quali il Belgio aveva conquistato l’indipendenza) e la Francia, il cui esercito aveva appoggiato l’insurrezione. Il nuovo regno era composto da due comunità che ben poco avevano in comune l’una con l’altra, mentre le élite francofone avrebbero dominato a lungo la scena politica ed economica, emarginando i belgi di lingua fiamminga ed alimentando così il nazionalismo fiammingo e l’avversione nei confronti dei valloni.

In un sistema che sembra designato precisamente per rafforzare le divisioni, sono molti i timori per una paralisi politica prolungata proprio mentre il Belgio si appresta ad assumere la presidenza semestrale dell’UE ai primi di luglio. Intanto, Re Alberto II, rappresentante di una delle poche istituzioni che simboleggiano l’unità del paese, ha immediatamente dato il via alle consultazioni con i leader dei vari partiti, ma è più che probabile che la formazione di una nuova coalizione di governo dovrà attendere a lungo. Dopo le ultime elezioni, nel 2007, si dovette attendere ben nove mesi per veder nascere il nuovo governo.

Sul tavolo del nuovo gabinetto, ci sarà naturalmente la crisi economica. Quale che sia la composizione della coalizione di governo, la necessità dei tagli alla spesa pubblica occuperà anche qui un posto di rilievo nell’agenda politica. A medio e lungo termine, tuttavia, sarà ancora una volta la riforma dello stato federale a decidere della stabilità del governo e, probabilmente, del futuro stesso del paese.

Da chiarire ci sarà innanzitutto la contesa sullo status di Bruxelles, dove la maggioranza degli abitanti parla francese anche se ufficialmente la città rappresenta la capitale delle Fiandre. Ancora maggiore attrito tra le due comunità è prevedibile invece sulla questione del trasferimento dei poteri alle due regioni. Esse godono già di ampia autonomia, ma il desiderio dei fiamminghi di decentralizzare anche la giustizia, la sanità, le tasse e il sistema di sicurezza sociale non trova riscontro in Vallonia, dove si teme in particolare di perdere le protezioni sociali garantite attualmente dal governo centrale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Un recentissimo studio del Washington Post ha ancora una volta messo in evidenza, se mai fosse stato necessario, l’impressionante livello di promiscuità diffusa nel sistema politico d’oltreoceano che unisce, in una stretta mortale per una sana democrazia, membri del Congresso, lobbisti e grandi interessi economici. A finire sotto la lente d’ingrandimento del prestigioso quotidiano americano, sono stati i cosiddetti “bundlers”.

Costoro non sono altro che lobbisti con influenti contatti nella capitale che aggirano i limiti stabiliti per legge alle contribuzioni individuali a beneficio delle campagne elettorali, raccogliendo denaro da svariati finanziatori per poi versarli a loro volta nelle casse dei comitati elettorali e dei politici di entrambi gli schieramenti. Secondo le norme che regolano il finanziamento alla politica negli USA, infatti, sono consentite donazioni individuali solo fino a 2.400 dollari per ogni ciclo elettorale (4.800 dollari comprese le primarie).

I dati della Commissione Elettorale Federale (FEC) elencano ben 160 lobbisti regolarmente registrati che nell’ultimo anno avrebbero messo assieme almeno 9 milioni di dollari in favore dei due principali partiti e dei loro candidati a cariche di rilevanza nazionale. A beneficiarne sono stati soprattutto gli organi che si occupano delle campagne elettorali per il Partito Democratico, da qualche anno in maggioranza al Congresso.

La pratica del “bundling” costituisce un elemento fondamentale nell’attività dei lobbisti, grazie alla quale essi riescono appunto a conquistarsi una corsia preferenziale nei rapporti con i politici di turno. Una capacità di influire sulle decisioni di deputati e senatori che rappresenta precisamente il potere e l’autorevolezza di chi si dedica all’attività di lobbying a Washington.

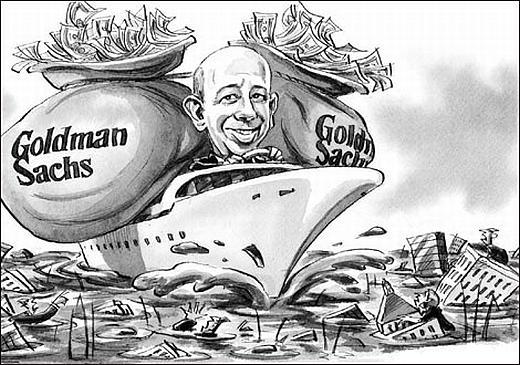

Benché tutto avvenga in maniera più o meno trasparente, a sollevare più di un dubbio sull’opportunità di questa consuetudine è il fatto che gli stessi lobbisti che raccolgono fondi per i politici, sono impegnati nell’influenzare questi ultimi affinché legiferino in favore dei loro stessi clienti, che a loro volta hanno erogato i finanziamenti elettorali. Un lobbista che opera in funzione di banche d’affari di Wall Street, ad esempio, può trovarsi così a “negoziare” con un senatore coinvolto nella stesura di una legge che riguarda le attività finanziarie e al quale egli stesso ha provveduto a elargire contributi provenienti dai suoi clienti.

In seguito ad una norma approvata nel 2007, le donazioni raccolte in questo modo dai lobbisti devono essere rese pubbliche se superano i 16 mila dollari. I rendiconti dei versamenti, tuttavia, non devono necessariamente elencare i donatori, mentre i beneficiari dei fondi possono contare su deroghe che in alcuni casi permettono loro di non dover nemmeno comunicare alla Commissione Elettorale Federale i contributi stessi. Il presidente Obama all’inizio del 2010 aveva annunciato l’adozioni di norme più stringenti, anche se a tutt’oggi non è stata avviata nessuna iniziativa concreta.

Secondo i già citati numeri della FEC, il Partito Democratico ha ricevuto circa i tre quarti del denaro raccolto in questo modo dai lobbisti nell’ultimo anno, con il Comitato Elettorale per il Congresso che ha incassato 2,4 milioni di dollari e quello deputato al coordinamento delle campagne per il Senato 1,1 milioni. Nessun contributo dai lobbisti, seguendo una direttiva voluta da Obama, ha accettato invece il Comitato Nazionale Democratico (DNC), la segreteria nazionale del partito di maggioranza. Sull’altro fronte, 870 mila dollari sono stati destinati al Comitato per le campagne repubblicane del Senato, mentre il Comitato Elettorale repubblicano per il Congresso ha avuto dai “bundlers” poco più di 500 mila dollari.

Per quanto riguarda i singoli politici, a giovarsi maggiormente degli sforzi dei lobbisti è stato il democratico Charles Schumer, potente senatore democratico di New York e probabile prossimo leader di maggioranza alla Camera alta del Congresso USA. Negli ultimi mesi, i lobbisti registrati hanno raccolto per Schumer circa 570 mila dollari, tra cui più di 60 mila provenienti da Wall Street e 300 mila dall’attività di raccolta fondi di due lobbisti che operano per l’Associazione degli Ospedali dello stato di New York. Quest’ultima organizzazione, in particolare, dall’inizio del 2009 ha speso complessivamente 1,6 milioni di dollari per influenzare il dibattito sulla riforma sanitaria, ottenendo alla fine tagli meno consistenti del previsto sui rimborsi destinati agli ospedali di New York.

Per quanto riguarda i singoli politici, a giovarsi maggiormente degli sforzi dei lobbisti è stato il democratico Charles Schumer, potente senatore democratico di New York e probabile prossimo leader di maggioranza alla Camera alta del Congresso USA. Negli ultimi mesi, i lobbisti registrati hanno raccolto per Schumer circa 570 mila dollari, tra cui più di 60 mila provenienti da Wall Street e 300 mila dall’attività di raccolta fondi di due lobbisti che operano per l’Associazione degli Ospedali dello stato di New York. Quest’ultima organizzazione, in particolare, dall’inizio del 2009 ha speso complessivamente 1,6 milioni di dollari per influenzare il dibattito sulla riforma sanitaria, ottenendo alla fine tagli meno consistenti del previsto sui rimborsi destinati agli ospedali di New York.

Il lobbista più zelante tra il 2009 e il 2010 è stato invece l’ex vice-governatore del Texas Ben Barnes, veterano democratico che è stato in grado di racimolare addirittura 640 mila dollari nel corso di un unico evento a favore del Comitato Elettorale democratico per il Congresso. Barnes presiede una propria compagnia di consulenza (The Ben Barnes Group) che ha come clienti principali General Motors, Motorola e Oracle.

Uno dei nomi di maggiore rilievo è però quello di Tony Podesta, altro “insider” democratico, particolarmente attivo per il numero uno del Senato, Harry Reid, al quale ha donato, a partire dal luglio 2009, circa 100 mila dollari. Grazie alle sue conoscenze a Washington, e soprattutto a quelle del fratello John, già capo di gabinetto durante l’amministrazione Clinton, grandi compagnie come Bank of America, Google, Lockheed Martin, Wal-Mart, Wells Fargo e la stessa BP possono contare su un trattamento di riguardo nelle stanze del potere quando le questioni più delicate vengono discusse dal Congresso.

Se la maggior parte dei lobbisti, come evidenziano le interviste condotte dal Washington Post, non ha alcuno scrupolo nel condurre operazioni - peraltro consentite dalla legge federale statunitense - qualcuno dall’interno del sistema sembra al contrario dover fare buon viso a cattivo gioco. Se il sistema dei finanziamenti elettorali, per quanto disprezzabile, si regge su tali pratiche, allora è necessario assicurare le risorse necessarie anche alla buona politica, se mai ne sia rimasta una. Nel frattempo, non resta che attendere un’improbabile svolta che istituisca regole più severe sulle donazioni private, oppure che ponga l’accento su un finanziamento completamente pubblico delle campagne elettorali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Il Governo tedesco non riesce a trovare l’armonia e ogni questione, ormai, contribuisce a fare risaltare gli attriti già di per sé evidenti tra Liberali e Cristiano-democratici. L’ultima quérelle in ordine di tempo è nata dalla richiesta di aiuti economici statali per Opel, la casa automobilistica tedesca controllata dalla General Motors (GM) americana. E le divergenze non passano inosservate, tant’è vero che qualcuno già esterna il timore di una fine prematura del Governo Merkel. Secondo quanto scrive il quotidiano berlinese Tagesspiegel, questo qualcuno si nasconderebbe proprio tra le fila della coalizione nero-gialla.

Tutto ha avuto inizio a febbraio 2010, quando GM ha sollecitato un aiuto di oltre un miliardo di euro allo Stato tedesco per far fronte alla profonda crisi che tuttora accompagna il settore automobilistico europeo. In questo scenario, infatti, Opel ha registrato nei primi cinque mesi 2010 il 40.5% di vendite in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Dopo una valutazione accurata della situazione, il Ministro dell’economia Rainer Bruederle (FDP) ha rifiutato categoricamente al gruppo GM i fondi statali, mettendo in dubbio che Opel avesse le carte in regola per un tale appoggio.

General Motors, in effetti, potrebbe compiere interamente da sé il risanamento dell’affiliata Opel, poiché la situazione economica negli Stati Uniti sembra essersi ripresa e il gruppo automobilistico americano ha la liquidità necessaria all’operazione. GM ha registrato nel primo trimestre del 2010 un utile di 1.8 miliardi di dollari statunitensi; rispetto all’anno scorso, nel mese di maggio ha visto un aumento delle vendite del 17%. Il piano di riassetto di Opel ha un costo complessivo di quasi quattro miliardi di euro, di cui solo la metà sono forniti dalla stessa GM.

All’inizio, tuttavia, Angela Merkel (CDU) non sembrava essersi rassegnata al secco no del Ministro dell’economia liberale Bruederle. “Non è ancora detta l’ultima parola”, si era fatta sfuggire la Cancelliera, lasciando sperare in qualche sostegno alternativo da parte dello Stato tedesco. Quella “ultima parola”, in effetti, spettava proprio a lei. E le critiche dei Liberali nei confronti della Merkel non si sono fatte attendere, più esplicite che mai: tanto per citarne una, il segretario generale Christian Lindner (FDP) ha giudicato gli sforzi di compromesso della Cancelliera come “tentavi da avvocato da strapazzo”. Altri suoi colleghi hanno accusato la Merkel di “non essere capace di imporsi a casa propria”.

Se con le sue parole la Cancelliera cercava solo di temporeggiare innocentemente in vista di un eventuale accordo, per Bruederle e i Liberali la questione Opel ha assunto un’importanza quasi esistenziale. Con il naufragio della riforma fiscale e di quella sanitaria, e con l’approvazione della recente manovra da 80 miliardi di euro, i Liberali hanno già dovuto rinunciare a diverse promesse centrali della loro campagna elettorale. Un’altra sconfitta non poteva essere sopportata: ne andava dell’identità del partito stesso. Voci di corridoio non ufficiali sostengono che Bruederle sarebbe stato pronto anche a dimettersi pur di non dare i fondi al gruppo Opel.

Se con le sue parole la Cancelliera cercava solo di temporeggiare innocentemente in vista di un eventuale accordo, per Bruederle e i Liberali la questione Opel ha assunto un’importanza quasi esistenziale. Con il naufragio della riforma fiscale e di quella sanitaria, e con l’approvazione della recente manovra da 80 miliardi di euro, i Liberali hanno già dovuto rinunciare a diverse promesse centrali della loro campagna elettorale. Un’altra sconfitta non poteva essere sopportata: ne andava dell’identità del partito stesso. Voci di corridoio non ufficiali sostengono che Bruederle sarebbe stato pronto anche a dimettersi pur di non dare i fondi al gruppo Opel.

Nel frattempo, come in tutte le favole a lieto fine, la situazione sembra essersi risolta come per magia: i governatori dei quattro Laender che ospitano le filiali Opel hanno dato la loro disponibilità a coprire il buco della casa automobilistica tedesca. Assia, Renania Palatinato, Nord-Reno Vestfalia e Turingia (tutte nell’Ovest della Germania) si divideranno probabilmente i costi del risanamento. Opel dà lavoro a quasi 24'000 dipendenti tedeschi e la sua funzione all’interno dell’economia della Germania non è da sottovalutare, soprattutto per quelle regioni in cui Opel ha le sue sedi.

Se la stessa magia potrà aiutare anche la Coalizione nero-gialla a ritrovare l’equilibrio, questo è tutto da vedere: per ora, ogni questione appare come un groviglio troppo intricato per essere sciolto e la situazione s’inasprisce sempre di più. Secondo quanto riporta il Tagesspiegel, qualche politico della Coalizione stessa comincerebbe addirittura a temere per la tenuta del Governo: “Se resistiamo fino all’arrivo dell’estate, riusciamo anche a fare la legislatura” avrebbe commentato qualcuno. Ma a Berlino, si sa, l’estate tarda sempre ad arrivare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Marco Montemurro

di Marco Montemurro

Dopo il deragliamento del treno Gyaneshwari Express, avvenuto lo scorso 28 maggio nel West Bengal, la polizia e il governo indiano hanno subito diretto le accuse verso un’unica matrice: i guerriglieri maoisti. I media indiani, e a seguire le principali agenzie mondiali, hanno descritto l’avvenimento come l’ennesimo attacco di una lunga serie e, senza porsi troppe domande, hanno definito la tragedia un atto di terrorismo dei ribelli maoisti.

Tuttavia, dopo oltre due settimane, sulle cause del deragliamento vi sono ancora molti quesiti irrisolti. Non solo l’esatta dinamica non è stata individuata, ma perfino la matrice non è stata identificata con certezza. Centoquarantotto passeggeri sono morti nell’incidente, un elevato numero di vittime che i guerriglieri non hanno mai provocato in precedenza. Inoltre, considerando che non sono stati presi di mira soldati, bensì vagoni di civili, l’ipotesi di un attacco politico appare ulteriormente controversa.

Il Partito Comunista d’India (maoista), in effetti, ha negato una sua responsabilità. D’altro canto, la polizia ha condannato i maoisti, poiché sono stati trovati presso i binari manifesti del Pcapa, ossia il Comitato popolare contro le atrocità della polizia, una forza ritenuta legata ai ribelli. Tale dettaglio però rende lo scenario ancora più complicato. Il portavoce del Pcapa, Ashit Mahato, ha accusato invece il Partito Comunista d’India (marxista), al governo nel West Bengal, di aver ordito un complotto contro la sua organizzazione, come ha riferito Dola Mitra sulla rivista indiana Outlook.

Le reali cause del deragliamento, pertanto, aleggiano ancora nella nebbia, circondate da interrogativi. Tuttavia, benché le indagini siano in corso, una certezza è evidente: il governo di New Delhi è intenzionato a mostrare i maoisti come crudeli terroristi, in modo tale da poter giustificare la repressione militare in corso nelle province contro le forme di lotta.

Per comprendere le accuse in campo, è necessario esaminare il luogo e la modalità dell’incidente. Nella regione i maoisti da anni combattono il governo e, prendere di mira le ferrovie, è una delle pratiche di lotta utilizzate. Nello stesso stato del West Bengal, infatti, il 27 ottobre dello scorso anno, i guerriglieri rossi bloccarono un treno per diverse ore. Azioni di disturbo contro le ferrovie sono state commesse anche in altri stati, ad esempio, lo scorso 20 maggio nel Bihar sono stati incendiati vagoni merci, il 22 aprile 2009 furono sequestrati 250 passeggeri nel Jharkhand e, nello stesso stato, un evento analogo accadde nel marzo 2006.

Gli episodi sopra citati, dunque, sono avvenuti negli stati del West Bengal, Bihar e Jharkhand, vale a dire nelle regioni nord orientali del paese, zone che appartengono a quel che i media indiani definiscono il “corridoio rosso”. I ribelli maoisti sono distribuiti nel subcontinente lungo una sorta di fascia, specialmente ad oriente in Orissa, Chhattisgarh e Andhra Pradesh, vicino al confine con il Nepal nell’Uttar Pradesh, nel centrale Madhya Pradesh, fino alle aree più occidentali del Karnataka e del Maharashtra.

Gli episodi sopra citati, dunque, sono avvenuti negli stati del West Bengal, Bihar e Jharkhand, vale a dire nelle regioni nord orientali del paese, zone che appartengono a quel che i media indiani definiscono il “corridoio rosso”. I ribelli maoisti sono distribuiti nel subcontinente lungo una sorta di fascia, specialmente ad oriente in Orissa, Chhattisgarh e Andhra Pradesh, vicino al confine con il Nepal nell’Uttar Pradesh, nel centrale Madhya Pradesh, fino alle aree più occidentali del Karnataka e del Maharashtra.

I maoisti indiani, che prendono il nome di naxaliti dal remoto villaggio di Naxalbari dove la ribellione ebbe origine nel 1967, sono radicati in molti stati e la loro determinazione preoccupa il governo di New Delhi. Il primo ministro indiano Manmohan Singh, nell'aprile 2006, vedendo crollare la monarchia del Nepal sotto la pressione dei maoisti, definì i ribelli indiani “la più grave minaccia alla sicurezza del paese”.

Il conflitto tende sempre di più ad acuirsi e infatti, dall'inizio dell'anno, gli attacchi rivendicati dai maoisti sono stati numerosi. Il 15 febbraio a Silda, nel West Bengal, sono stati uccisi 24 paramilitari; il 4 aprile a Koraput, nell'Orissa, è stato fatto esplodere un convoglio con 9 soldati e, in maniera analoga, l'8 maggio, nel Chhattisgarh, sono rimasti vittime 8 militari. Quest'anno poi ha avuto luogo anche l'attacco più cruento finora mai sferrato dai maoisti, avvenuto il 6 aprile nel distretto di Dantewada con l’uccisione di 75 paramilitari.

Tali agguati dimostrano che l'operazione militare “Green Hunt”, avviata dal governo nel novembre 2009, non sconfigge i maoisti; anzi, ha perfino incrementato il livello di scontro. Considerato il gran numero di soldati uccisi negli ultimi mesi, i guerriglieri reagiscono alle forze armate.

Ma cosa rivendicano i maoisti? Per poter rispondere la scrittrice indiana Arundhati Roy ha svolto un viaggio nei villaggi della regione del Dantewada, cuore della guerriglia. Grazie a tale esperienza, lo scorso 29 marzo ha pubblicato sulla rivista Outlook un lungo saggio, “Walking with the comrades”, in cui racconta i volti dei maoisti. Devono difendere le loro terre e considerano il governo un nemico, perché legato alle grandi compagnie interessate solamente alle risorse minerarie. È uno scontro frontale, tra un’India che si esprime in termini di Pil e sviluppo e, al polo opposto, un’altra India che lotta per la sopravvivenza.