- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

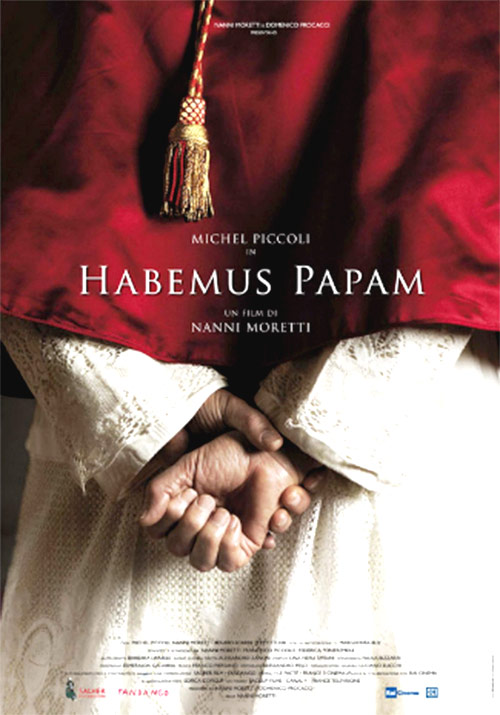

Polemiche durissime, probabilmente previste dallo stesso Nanni Moretti, quelle che in questi giorni stanno accompagnando l’uscita del film Habemus Papam. Gli organi di stampa ecclesiastici lanciano strali, perché si tocca il vertice della Chiesa, il Papa, e lo si fa mettendo a nudo le debolezze proprie dell’uomo, scardinando quell’idea di santità e d’intoccabilità della figura del Pontefice. Umanità rappresentata magistralmente da Michel Piccoli, che interpreta il cardinale Melville eletto Papa a sorpresa di tutti, anche dei bookmaker. Ma si sente totalmente inadeguato a ricoprire un ruolo di tale importanza.

Un sentimento di ansia e di totale rigetto per questo incarico che lo condurrà prima a ritrarsi all’interno dei suoi appartamenti, rifiutando la classica benedizione, con relativo discorso, ai fedeli dalla finestra di San Pietro (l’urlo del neo eletto pontefice è quanto mai esplicativo del dramma che si sta scatenando all’interno del suo animo e della Santa Sede) e, successivamente, a fuggire dalla custodia del portavoce del Vaticano, vagando alcuni giorni per la città in cerca di una spiegazione alla sua inadeguatezza.

Non mancanza di fede, ma incapacità di rivestire tale ruolo. La Chiesa si piega all’occorrenza anche alla psicanalisi pur di salvare la faccia, così ingaggia il più bravo professore, interpretato da un quanto mai ironico Nanni Moretti che sarà costretto a restare in Vaticano fino a quando il Papa non sarà “guarito”. Movimenterà così la vita dei cardinali, organizzando anche una partita di pallavolo, esplicativa rappresentazione di quel sistema di regole e strutture di cui sono fatte tutte le cose create dall’uomo, compresa la Chiesa.

Il ricorso alla psicanalisi passa anche per la brava Margherita Buy, che interpreta l’ex moglie di Moretti, anche lei psicanalista, la quale si appella sempre ad una spiegazione per i disagi che si trova ad affrontare: deficit di accudimento nell’età infantile.

Ma per il neo Papa l’unico deficit è quello di non voler indossare una maschera, intesa come ruolo prestabilito, che non può reggere. Per questo preferisce un atto di verità e nella scena finale si rivolge ai fedeli con parole dal grande significato. Forse il più grande atto di fede che possa compiersi: “Io sento di non essere tra quelli che possono condurre ma che devono essere condotti”, dice Melville.

Un film laico, certo, ma non irrispettoso né tanto meno blasfemo. Un film che mette in primo piano le debolezze e l’umiltà di un Papa che prima di tutto è un uomo. Gli occhi sinceri e il sorriso luminoso di Piccoli svelano la grande onestà di questa figura così contraddittoria e agli occhi degli altri cardinali così difficile da comprendere, perché scardina qualsiasi ruolo e mette in luce un mondo fatto spesso di facciate (la scena della guardia svizzera che deve fingere di essere il Papa dietro le finestre della sua stanza per tranquillizzare tutti gli altri è esemplificativa).

Habemus Papam (Italia 2011)

Regia: Nanni Moretti

Sceneggiatura: Nanni Moretti, Francesco Piccolo, Federica Pontremoli

Sito ufficiale: www.habemuspapam.it

Cast: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy, Roberto Nobile, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Franco Graziosi, Massimo Dobrovic, Leonardo Della Bianca

Produzione: Sacher Film, Le Pacte, Fandango

Distribuzione: 01 Distribution

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

Il Paradiso per una comunità dello Sri Lanka è un insieme di condomini fatiscenti nel cuore di Napoli. Un atrio allestito con i colori della bandiera della Repubblica asiatica che sventolano al sole. In questo universo nell’universo arriva Alfonso D’Onofrio (interpretato dal bravo Gianfelice Imparato), ricercatore universitario appena licenziato, che si è ritrovato suo malgrado a contatto con un clan camorristico e che, sempre suo malgrado, sconvolgerà la tranquilla vita degli abitanti del quartiere.

Impacciato, mammone e precario, per trovare un nuovo posto di lavoro tenta di percorrere la strada della raccomandazione e con un vassoio di “pastarelle” si presenta nella fabbrica di un vecchio amico d'infanzia, Vincenzo Cacace, cui presta il volto per l’occasione Peppe Servillo, che oltre a bravo cantante scopriamo essere anche un bravo attore. Vincenzo è la quintessenza del “politichetto” in ascesa, corrotto, cellula impazzita come lo definirà Alfonso nel bel monologo finale. Quest’ultimo viene messo al centro di una lotta tra clan rivali per una pistola che, a sua insaputa, doveva consegnare.

Costretto a scappare e braccato dai picciotti di Don Fefè, troverà rifugio nel piccolo appartamento di Gayan, ex campione di cricket srilankese, venuto in Italia da suo cugino che pensava potesse offrigli un buon lavoro. E invece si ritrova a fare il badante di un’anziana signora razzista e con la passione per i personaggi di una smielata telenovela. L’unico obiettivo, a questo punto, è quello di trovare onestamente i soldi per tornare in Sri Lanka e fare il cronista per un’emittente locale.

In una Napoli multietnica e complicata, s’intrecciano così i destini di Alfonso e Gayan, che si ritrovano a condividere una catapecchia eretta abusivamente su un tetto di un palazzo nel cuore del quartiere srilankese della città. Da questa paradossale convivenza nasce tra i due una speciale amicizia, un sodalizio che darà ai due il coraggio di affrontare il proprio destino, cambiandolo per sempre.

“Credo che l’esperienza dell’immigrazione si possa ricondurre, in ultima analisi, a questo: una condivisione obbligata di spazi tra gente che proviene da mondi diversi. Quelli che vivono quotidianamente i problemi dell’esperienza migratoria, sono ovviamente i migranti e quelli che abitano nei quartieri dove i migranti vanno a vivere. Ovvero, nella maggior parte dei casi, nei quartieri poveri delle citta?”, afferma la regista Paola Randi, al suo primo lungometraggio.

In effetti il film, che piace molto per la sua capacità di raccontare un pezzo di paese con amara ironia senza rinunciare all’originalità, è un po’ una storia al contrario. E’ l’italiano questa volta a dover chiedere ospitalità a un gruppo d’immigrati, straniero a sua volta. In un periodo storico come quello che si sta attraversando, segnato dagli sbarchi e dall’accentuarsi di atteggiamenti xenofobi, un film come questo ha molto da insegnare.

Into Paradiso (Italia 2010)

Regia: Paola Randi

Sceneggiatura: Antonella Antonia Paolini, Paola Randi, Luca Infascelli, Chiara Barzini

Attori: Gianfelice Imparato, Peppe Servillo, Saman Anthony, Eloma Ran Janz, Gianni Ferreri, Shatzi Mosca

Fotografia: Mario Amura

Montaggio: Gianni Vezzosi

Musiche: Fausto Mesolella

Produzione: Fabrizio Mosca per Acaba Produzioni in associazione con Cinecittà Luce

Distribuzione: Istituto Luce

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

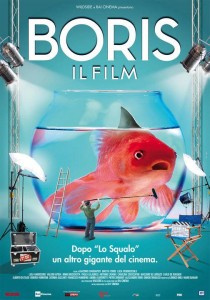

Cinema d’autore o cinepanettone? Questo è il dilemma. Lo è di certo per un regista come René Ferretti (interpretato da Francesco Pannofino) che vuole lavorare, ma non è disposto a piegarsi a qualsiasi volontà della produzione e, quando rifiuta di girare a rallentatore una scena del giovane Ratzinger che corre felice nei prati per glorificare la scoperta di un vaccino, viene buttato fuori dal set e inevitabilmente dal giro.

Con la barba lunga e il morale sotto i piedi, vicino alla depressione, riesce, però, a ottenere la sceneggiatura del libro di Rizzo e Stella, La Casta e tenta il grande salto: fare finalmente un film d’autore dopo tanti anni di fiction su intrighi, drammi di cuore e storie strappa lacrime in costume.

Ma il sogno dura per poco per il povero Renè. Se non ci sono i soldi e soprattutto una produzione che ti foraggia, è difficile portare avanti un film. Così alla fine il regista sarà portato ad una scelta forzata, ma che gli garantirà celebrità. Tutto a costo dei suoi ideali.

Boris Il film dipinge l’industria cinematografica come truce, fatta di compromessi, sceneggiatori “democratici”, in realtà estremamente ricchi, che giocano a tennis, facendo scrivere per loro poveri ragazzi chiusi in una stanzetta, attrici vicine alla follia o totalmente dedite al sesso pur di avere una parte, attori che si fanno di eroina, segretarie presuntuose e direttori della fotografia totalmente fanatici del proprio lavoro.

E poi il pubblico: una massa informe di personaggi volgari che ridono per qualsiasi volgarità e preferiscono il cinepanettone a tutto il resto. Quest’ultimo è il vero deus ex machina, il genere che manda avanti il baraccone del cinema italiano. Insomma una rappresentazione piuttosto triste e decisamente esagerata, nonostante certe verità siano riportate e confermate dall’andamento del botteghino.

Boris Il film, diretto da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo, trae ispirazione dalla celebre situation comedy italiana Boris, prodotta da Wilder per Fox Italia, trasmessa dal 2007 dal canale satellitare Fox e dal 2009 anche da Cielo. Boris porta in scena il dietro le quinte di un set sul quale si sta girando la serie televisiva Gli occhi del cuore 2, una fiction italiana. Durante la terza stagione di Boris, si assiste invece al dietro le quinte dello spin-off Medical Dimension, che condivide con la precedente gran parte della troupe.

Decisamente azzeccata la scelta di attori che della fiction hanno fatto il loro cavallo di battaglia, come Pietro Sermonti, il celebre Guido di “Un medico in famiglia”, che interpreta un attore pronto a tutto pur di avere un primo piano, strizzando così l’occhio a un mondo fatto di share, ascolti e incassi, senza considerare magari la qualità. Torna la metafora del pesce rosso prigioniero della sua palla di vetro resa celebre dal romanzo, poi film, L’Eleganza del Riccio, e riecheggiano le parole di Muriel Barbery: “La gente crede di inseguire le stelle e finisce come un pesce rosso in una boccia”.

Boris Il Film (Italia 2011)

Regia: Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo

Attori: Francesco Pannofino, Pietro Sermonti, Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini, Luca Amorosino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Antonio Catania, Massimo De Lorenzo, Alberto Di Stasio, Roberta Fiorentini, Andrea Sartoretti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi, Massimiliano Bruno, Carlo De Ruggieri, Ninni Bruschetta

Fotografia: Mauro Marchetti

Montaggio: Massimiliano Feresin

Musiche: Giuliano Taviani, Carmelo Travia

Produzione: Wildside, RaiCinema

Distribuzione: 01 Distribution

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

Silvio Berlusconi è sicuramente il personaggio più visto, chiacchierato e discusso degli ultimi anni. La politica, sia nella comunicazione che nella sua stessa essenza, è cambiata drasticamente e probabilmente drammaticamente, con la scesa in campo dell’imprenditore di Arcore che ha stravolto il linguaggio e di conseguenza lo stesso modo di fare politica. Roberto Faenza, insieme a Gian Antonio Stella e a Sergio Rizzo (gli autori de La Casta), ha dato vita a un documentario di 85 minuti fatto di spezzoni di filmati originali e audio ricostruito in cui l’unico protagonista è proprio il presidente del Consiglio.

Silvio Forever mette in sequenza immagini, racconti e interviste di Berlusconi, raccontandone l’infanzia, i primi soldi fatti come venditore di immobili, il rapporto con una madre che lo crede superiore a tutti gli altri, le canzoni con Apicella, le feste in Sardegna, la famiglia e i processi. Lo vediamo seduto dietro una grande scrivania, agli inizi della sua carriera imprenditoriale, quando afferma che è contento se cade il Governo, perché la politica è un limite ai suoi affari, oppure in aula nel Tribunale di Milano, mentre si alza e risponde ai giudici: “Se mi volete processare venite a Palazzo Chigi”.

Non mancano poi le immagini delle sue varie residenze, le barzellette e le battute a doppio senso, il machismo e il superomismo. Emblematica l’immagine della tomba di famiglia, fatta costruire nel giardino della sua residenza di Arcore da Pietro Cascella, con tanto di sarcofago e di loculi per i suoi fedeli amici, come dell’Utri, Previti, Fede, Confalonieri. Un “regalo” a cui è riuscito a scampare Indro Montanelli, il quale di fronte alla bizzarra proposta di essere seppellito lì, aveva risposto con la solita ironia e genialità che l’hanno sempre contraddistinto: “Domine non sum dignus”. E poi Benigni, Luttazzi e Biagi che, tra interviste, gag e satira, affrontano il fenomeno Berlusconi, tentando di metterne a nudo la vera essenza.

Una biografia non autorizzata del Premier, che non vuole prendere una posizione pro o contro, ma semplicemente raccontare l’uomo più potente d’Italia attraverso le sue stesse parole. Francamente però Silvio Forever non dice molto di più di quello che già su internet, radio e tv sapevamo. Non mostra in sostanza nulla di nuovo e non riesce nemmeno ad andare al di là delle semplici immagini, non spiegando il perché di un’ascesa così significativa. Il montaggio delle immagini, che sappiamo poter essere uno strumento di immensa forza e grande ‘dialogo’ (basti pensare alla genialità di un programma come Blob) non è utilizzato per smontare o provare a spiegare certe scelte elettorali e un vero e proprio fenomeno come il ‘berlusconismo’.

Si resta così abbastanza delusi e le uniche polemiche sollevate non riguardano l’essenza stessa del documentario, la capacità di essere spiazzante o eversivo, ma il fatto che il promo sia stato censurato a causa della presenza di Donna Rosa, la madre del Premier che parla di suo figlio difendendolo dalle accuse. Dispiace insomma che la forza stessa dello strumento-documentario non sia usata a dovere.

Berlusconi Forever (Italia 2011)

regia: Roberto Faenza, Filippo Macelloni

sceneggiatura: Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo

produzione: Ad Hoc Film

distribuzione: Lucky Red

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

In un’epoca dove a fare notizia sono le escort, avvinghiate alla politica e che ne mettono in discussione la serietà, non poteva mancare un film sulla professione più antica del mondo, ma oggi più che mai di attualità. In Nessuno mi può giudicare, per la regia di Massimiliano Bruno, Alice, 35 anni, interpretata da una frizzante Paola Cortellesi, rimasta vedova, con un mucchio di debiti e un figlio di nove anni da mantenere, è costretta a rinunciare al lusso e allo sfarzo e a seguire Aziz, il suo vecchio cameriere, per trasferirsi in un fatiscente appartamento nel quartiere popolare del Quarticciolo a Roma, popolato dai personaggi più strani, caricature vere e proprie di un modo di pensare la periferia.

Per saldare il debito del marito ed evitare la galera deve trovare un lavoro redditizio e l’unico che le viene in mente è quello della escort di lusso. Molti soldi in poco tempo, è questo il motto. Prenderà così delle lezioni da Eva, escort professionista e dal cuore tenero, che la introdurrà in un ambiente fatto di politici, imprenditori e ricconi di ogni genere.

Decisamente bravi gli attori, la maggior parte dei quali viene dal mondo del cabaret e non male questa volta anche Roul Bova, solitamente un po’ ingessato, che invece riesce ad essere anche simpatico, nonostante resti come sempre imprigionato nel ruolo del bellone che fa perdere la testa alle donne. Pur se non mancano episodi di comicità pura, che strappano qualche sonora risata, il film è punteggiato da tutta una serie di cliché e luoghi comuni, mescolando all’imbranato erotismo della protagonista (la sempre brava Cortellesi), una serie di melensi e scontati ritratti dell’amore, sempre legato a un lieto fine che segue dettami prestabiliti e costantemente uguali.

Piatto anche il riferimento all’attualità, come debole risulta essere qualsiasi denuncia alle storture di certi sistemi consolidati. Non dimentichiamo che la commedia e la comicità sono strumenti fortissimi di denuncia. Pensiamo a Charlie Chaplin, alle commedie alla Billy Wilder o a quelle del più italiano Benigni, dove la carica comica e ironica riesce a trasportare messaggi di critica alla società ben precisi e diretti.

Nel film di Bruno, che è stato sceneggiatore di Fausto Brizzi (francamente l’impronta si vede e resta) di comico non c’è quasi nulla, se non le battute in romanesco e alcune gag che vanno a buon segno soprattutto per la bravura degli attori. Le deviazioni di un modo di agire e fare sembrano quasi giustificate, a partire dal titolo, dove il giudizio negativo viene inteso più come rigido moralismo, che non come buon senso. Un’Italia che ha sicuramente due facce, ma dove però sembra prevalerne una in particolare.

Nessuno mi può giudicare (Italia 2011)

Regia: Massimiliano Bruno

Sceneggiatura: Massimiliano Bruno, Edoardo Falcone

Attori: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Dario Cassini, Massimiliano Bruno, Giovanni Bruno, Hassani Shapi, Valerio Aprea, Lucia Ocone, Awa Ly, Pietro De Silva, Raul Bolanos, Maurizio Lops, Massimiliano Delgado

Fotografia: Roberto Forza

Montaggio: Luciana Pandolfelli

Musiche: Giuliano Taviani, Carmelo Travia

Produzione: I.I.F. Italian International Film; in collaborazione con Rai Cinema

Distribuzione: 01 Distribution