- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo il voto del Senato brasiliano che ha sospeso fino a un massimo di 180 giorni la presidente democraticamente eletta, Dilma Rousseff, il vice di quest’ultima, Michel Temer, ha assunto la guida ad interim del paese sudamericano, procedendo immediatamente a formare un nuovo governo che promette di trasformare i prossimi mesi in una sorta di orgia neo-liberista.

L’indirizzo del gabinetto di Temer era stato prospettato dal suo stesso discorso alla nazione dopo il golpe perfezionato la settimana scorsa, nel quale aveva garantito l’impegno per “riforme essenziali” e il “miglioramento delle condizioni per gli investimenti nel settore privato”. I mercati internazionali hanno subito reagito con entusiasmo alle notizie provenienti dal Brasile e ai piani di “rilancio” di un’economia in grave crisi attraverso l’imposizione di una massiccia dose di austerity che minaccia di smantellare i popolari programmi sociali messi in atto in 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori (PT) di Dilma e Lula, che non a caso hanno denunciato la congiura di plzzo come un golpe.

L’uomo chiave scelto da Temer per effettuare il radicale cambiamento delle politiche economiche brasiliane è il nuovo ministro delle Finanze, Henrique Meirelles, già governatore della Banca Centrale brasiliana durante la presidenza Lula e con una lunga carriera nell’industria finanziaria americana, tra cui alla guida della Bank of Boston.

Assieme al riorientamento in senso neo-liberista dell’economia, la nuova amministrazione brasiliana intende operare uno spostamento strategico verso gli Stati Uniti e, sul piano domestico, ricorrere a metodi repressivi per contenere le tensioni sociali già esplosive e che aumenteranno ulteriormente nel prossimo futuro.

Il raggiungimento del primo obiettivo, in particolare, sarà compito del neo-ministro degli Esteri, José Serra, del Partito della Social Democrazia Brasiliana (PSDB) di centro-destra. Ex sindaco di San Paolo e candidato perdente alle elezioni presidenziali del 2002 e 2010, Serra è visto con estremo favore dalle compagnie petrolifere americane. Come avevano rivelato documenti diplomatici pubblicati da WikiLeaks, Serra è a favore della privatizzazione del colosso pubblico dell’energia Petrobras e della cessione alle multinazionali estere dei diritti di esplorazione dei pozzi petroliferi brasiliani recentemente scoperti.

In generale, la maggior parte dei membri del nuovo gabinetto ha legami con i poteri forti brasiliani o internazionali. Inoltre, in un paese dove più della la metà della popolazione è di razza mista, Temer ha scelto esclusivamente ministri bianchi, di origine europea e di sesso maschile.

Il profilo del governo appena installato a Brasilia conferma in modo inequivocabile come le manovre per rimuovere Dilma Rousseff dal suo incarico siano esclusivamente di natura politica. La deposta presidente, com’è noto, è accusata di avere manipolato alcune voci del bilancio federale per dare un’immagine migliore della situazione finanziaria del paese. A questa pratica, come è stato universalmente riconosciuto, hanno fatto ricorso puntualmente tutti i precedenti governi in Brasile, e non solo.

Inserendosi però in uno scenario segnato dal grave deterioramento della situazione economica, dalla crescente opposizione nel paese al governo del PT e dalle trame cospirative dell’opposizione e degli stessi alleati del PT, con il sostegno esterno di Washington, un fatto trascurabile come quello di cui è stata accusata Dilma è diventato il pretesto per ribaltare il risultato delle elezioni del 2014 e riconsegnare il Brasile nelle mani della destra.

L’intero procedimento di impeachment della presidente è stato giustamente denunciato da molti come una farsa colossale. I protagonisti principali del golpe costituzionale, così come la maggioranza di deputati e senatori che hanno votato a favore della sospensione della Rousseff, risultano coinvolti in vicende legali relative a episodi di corruzione o ad altri gravi crimini. In particolare, il primo ad avere sollevato accuse contro la presidente, dopo che il PT non lo aveva difeso da una lunga serie di accuse per corruzione nei suoi confronti, era stato l’ormai ex presidente della Camera dei Deputati, Eduardo Cunha, il quale a inizio maggio è stato rimosso dal proprio incarico dalla Corte Suprema brasiliana per i suoi guai giudiziari. Cunha avrebbe incassato tangenti per 40 milioni di dollari, debitamente nascosti in conti svizzeri.

In particolare, il primo ad avere sollevato accuse contro la presidente, dopo che il PT non lo aveva difeso da una lunga serie di accuse per corruzione nei suoi confronti, era stato l’ormai ex presidente della Camera dei Deputati, Eduardo Cunha, il quale a inizio maggio è stato rimosso dal proprio incarico dalla Corte Suprema brasiliana per i suoi guai giudiziari. Cunha avrebbe incassato tangenti per 40 milioni di dollari, debitamente nascosti in conti svizzeri.

Colui che ha presieduto settimana scorsa al voto decisivo per la sospensione di Dilma Rousseff e per l’avanzamento dell’impeachment, il presidente del Senato, Renan Calheiros, è a sua volta al centro di una decina di procedimenti per corruzione e riciclaggio di denaro in relazione alla mega-indagine denominata “Autolavaggio” (“Lava Jato”), una sorta di “Mani Pulite” brasiliana.

Se fino ad ora non sono emerse prove del coinvolgimento di Dilma in queste vicende collegate al finanziamento illecito della politica brasiliana attraverso la compagnia Petrobras, è invece incredibilmente il presidente ad interim Michel Temer a essere implicato in casi di corruzione. Non solo, proprio la settimana scorsa Temer era stato anche multato per avere violato le norme sul finanziamento elettorale, un’accusa che potrebbe costargli l’esclusione da cariche elettive per otto anni.

Per avere un’idea della popolarità del neo-presidente, un recente sondaggio in Brasile ha rilevato come Temer sia visto con favore appena dal 2% degli intervistati e come persino il 60% di questi ultimi appoggi un eventuale procedimento di impeachment anche nei suoi confronti.

I livelli di corruzione e di illegalità in cui annega l’intera politica brasiliana e, di conseguenza, la totale illegittimità delle manovre contro Dilma Rousseff, sono evidenti infine dal fatto che circa il 60% dei membri del Parlamento brasiliano risulta incriminato o sotto indagine della magistratura.

Il ruolo chiave di Temer nella deposizione del governo del PT, nonostante il discredito che lo accompagna e i problemi con la legge, è spiegato anche e soprattutto dal fatto che l’ex vice-presidente è al vertice di una cospirazione appoggiata da interessi molto potenti e che con ogni probabilità fanno capo direttamente al governo americano.

Sempre WikiLeaks ha chiarito qualche giorno fa alcuni dei contorni dell’operazione andata in scena in Brasile, quando ha pubblicato due “cablo” dell’ambasciata USA in questo paese nei quali è emerso che Temer è stato, e probabilmente è ancora, un fidato informatore e confidente di Washington sugli equilibri politici del suo paese.

I documenti risalgono al 2006 e, in maniera significativa, contengono informazioni fornite da Temer circa la vulnerabilità dell’allora governo guidato da Lula. Punti deboli, spiegava Temer, che potevano aprire spazi alla candidatura alla presidenza di un esponente del suo partito/contenitore, il Partito del Movimento Democratico Brasiliano (PMDB).

I legami di Temer con Washington e la regia, o quanto meno la supervisione, americana dietro la rimozione di Dilma Rousseff erano stati confermati anche dal viaggio negli Stati Uniti del senatore Aloysio Nunes, presidente della commissione Esteri, dopo che la Camera dei Deputati aveva votato a favore dell’impeachment nel mese di aprile. La trasferta di Nunes, intrapresa per aggiornare l’amministrazione Obama su quanto stava accadendo in patria, secondo molti era stata ordinata proprio da Michel Temer.

Il golpe brasiliano è in definitiva la risposta della destra indigena e dei grandi poteri economico-finanziari domestici e internazionali alla gravissima crisi che sta colpendo la settima economia del pianeta a causa della cattiva gestione dell’amministrazione Rousseff e, soprattutto, del crollo dei prezzi dei beni brasiliani destinati all’export.

Se il governo del PT subito dopo la rielezione di Dilma aveva avviato un timido tentativo di ridimensionare le proprie politiche sociali, il rapido deterioramento del quadro economico ha reso necessario un cambio di rotta più incisivo. Ciò ha portato a una procedura di impeachment studiata a tavolino e condotta con metodi profondamente anti-democratici, nella quale molti dei protagonisti principali sono stati gli stessi alleati con cui il PT ha governato per oltre un decennio. Il governo appena nato su basi illegali a Brasilia dovrà ora fare i conti con una forte opposizione popolare per far digerire le misure di devastazione sociale che si prospettano. Inoltre, le ramificazioni dell’indagine “Lava Jato” minacciano di coinvolgere anche membri del gabinetto Temer o lo stesso presidente ad interim, con conseguenze tutte da verificare.

Il governo appena nato su basi illegali a Brasilia dovrà ora fare i conti con una forte opposizione popolare per far digerire le misure di devastazione sociale che si prospettano. Inoltre, le ramificazioni dell’indagine “Lava Jato” minacciano di coinvolgere anche membri del gabinetto Temer o lo stesso presidente ad interim, con conseguenze tutte da verificare.

Allo stesso tempo, però, questa stessa inchiesta dei magistrati brasiliani è stata utilizzata per colpire ulteriormente un partito, come il PT, che conserva una solida base di consenso nel paese, a cominciare dal suo esponente più autorevole, l’ex presidente Lula, probabilmente l’unico in grado di fermare l’offensiva della destra e di generare una significativa mobilitazione popolare in vista del prossimo appuntamento con le urne.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il vertice dello scorso fine settimana a Washington tra il governo americano e i leader dei cinque paesi europei “nordici” è stato trasformato dal presidente Obama e dai suoi ospiti nell’ennesimo palcoscenico per denunciare la minaccia russa che graverebbe sul vecchio continente. I temi trattati durante il summit dovevano andare dalla lotta al terrorismo al cambiamento climatico, dal coordinamento delle operazioni nell’Artico alla crisi dei migranti, ma, al termine di una settimana caratterizzata da nuove tensioni diplomatiche e militari, lo spettro di Mosca è finito prevedibilmente per dominare l’incontro e le cronache dei giornali.

A dare l’idea del livello di isteria nella capitale americana è stato lo stesso Obama, impegnato venerdì a spiegare come la NATO nel suo insieme continui a manifestare “preoccupazione per la crescente e aggressiva presenza militare della Russia nella regione baltico-scandinava”. L’inquilino della Casa Bianca ha poi ringraziato esplicitamente paesi come Danimarca e Norvegia per il contributo militare fornito al rafforzamento della “sicurezza collettiva in Europa”.

Essendo la Russia al centro dell’attenzione durante il vertice, inevitabile è stato il riferimento all’Ucraina, al continuo “sostegno” al regime golpista di Kiev e al mantenimento delle “sanzioni contro Mosca”. L’offensiva diplomatica e militare della NATO nei confronti del Cremlino è facilitata in particolar modo proprio dai paesi scandinavi che, assieme a quelli baltici e dell’ex blocco sovietico, stanno spesso mostrando un vero e proprio fanatismo anti-russo.

Questo atteggiamento sta a sua volta favorendo la militarizzazione di molti di questi stessi paesi, i cui governi, per assecondare gli interessi strategici di Washington, sembrano accettare con entusiasmo la trasformazione dei rispettivi territori in potenziali campi di battaglia, con conseguenze disastrose in vista di futuri conflitti anche nucleari.

Obama e i suoi partner “nordici” hanno risposto alle dichiarazioni del presidente russo Putin, il quale solo poche ore prima aveva denunciato con toni molto duri la più recente iniziativa della NATO in Europa orientale. Nei giorni precedenti era stata infatti annunciata l’attivazione di un nuovo sistema anti-missilistico in Romania, visto correttamente da Mosca come una minaccia alla propria sicurezza.

Se la NATO e il Pentagono hanno dichiarato che esso è inteso per la difesa contro eventuali missili provenienti dall’Iran, risulta chiaro come il vero obiettivo sia la Russia, visto anche che Teheran non dispone di armamenti in grado di raggiungere l’Europa né avrebbe alcun interesse a farlo, soprattutto dopo la firma dell’accordo sul proprio programma nucleare nel 2015.

Putin ha dunque sostenuto che il sistema anti-missilistico “non è di natura difensiva”, bensì “fa parte del potenziale strategico nucleare americano trasportato in Europa orientale”. Visti i nuovi scenari, ha aggiunto il presidente russo, il suo governo sarà costretto a “pensare a come neutralizzare le minacce emergenti”.

La decisione presa dalla NATO violerebbe inoltre il trattato INF (“Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty”), siglato tra USA e URSS nel 1987, che metteva al bando sistemi balistici nucleari e convenzionali di terra con portata intermedia, cioè tra i 500 e i 5.500 chilometri. Una seconda installazione simile a quella attivata in Romania, oltretutto, è prevista per il 2018 in territorio polacco.

Putin e i media filo-russi o finanziati dal governo di Mosca continuano a mostrare disponibilità a tornare a relazioni cordiali con gli USA e l’Occidente, ma il loro atteggiamento corrisponde a poco più di un’illusione, dal momento che quelli in gioco sono processi oggettivi che vanno al di là della presenza alla guida dei vari governi occidentali di leader più o meno ragionevoli e disposti al dialogo.

Washington, nonostante gli evidenti timori di una parte della classe dirigente americana per un possibile conflitto con la Russia, vede la possibilità di invertire il proprio declino su scala globale solo attraverso la forza militare e la riduzione all’inoffensività di qualsiasi potenza che metta a rischio i propri interessi. Questo obiettivo non è nuovo né è stato prodotto dalla crisi in Ucraina, dove peraltro si è assistito a un colpo di stato di forze di estrema destra pianificato e appoggiato dall’Occidente, o dalla “annessione” della Crimea da parte della Russia. Le aspirazioni di Mosca a tornare a giocare un ruolo di primo piano sullo scacchiere internazionale hanno semmai accelerato, assieme alla crisi degli Stati Uniti, i piani americani di contenimento, per non dire annientamento, dei potenziali rivali.

Questo obiettivo non è nuovo né è stato prodotto dalla crisi in Ucraina, dove peraltro si è assistito a un colpo di stato di forze di estrema destra pianificato e appoggiato dall’Occidente, o dalla “annessione” della Crimea da parte della Russia. Le aspirazioni di Mosca a tornare a giocare un ruolo di primo piano sullo scacchiere internazionale hanno semmai accelerato, assieme alla crisi degli Stati Uniti, i piani americani di contenimento, per non dire annientamento, dei potenziali rivali.

I disegni egemonici degli USA erano stati formulati chiaramente almeno due decenni fa, dopo il crollo dell’Unione Sovietica e l’apparire all’orizzonte del miraggio di un pianeta unipolare sotto l’incontrastata leadership americana.

L’escalation militare diretta contro la Russia è comunque in pieno svolgimento. Quasi ogni settimana giungono notizie del dispiegamento o dei piani di dispiegamento di migliaia di soldati NATO nei paesi dell’est Europa. Gli annunci sono tutti puntualmente giustificati con la necessità di far fronte a un’imminente quanto fantomatica invasione delle forze armate del Cremlino.

Nello stesso ambito va considerata anche la provocatoria esercitazione militare inaugurata la settimana scorsa in Georgia con la partecipazione di centinaia di militari di questo paese, americani e britannici. Il dispiegamento di forze nelle manovre che dureranno fino alla fine di maggio è massiccio e rappresenta un chiaro messaggio a Mosca, visto che la Georgia continua a essere oggetto di contesa tra USA e Russia e che qui le due potenze giunsero a un passo dalla guerra nel 2008 a causa dell’irresponsabilità del governo di Tbilisi.

L’esercitazione nel Caucaso va inserita in un quadro più ampio che include sviluppi altrettanto preoccupanti. Bulgaria, Romania e Turchia hanno ad esempio invocato una maggiore presenza navale della NATO nel Mar Nero, con Bucarest che ha addirittura proposto la creazione di una “task force” navale permanente dell’Alleanza.

Oltre a ciò è necessario ricordare come il Pentagono abbia già deciso di dispiegare in Europa orientale, ufficialmente “a rotazione”, una terza brigata dell’esercito USA - pari a 4.500 uomini - a fianco delle due già presenti su base permanente. Il magazine Foreign Policy aveva recentemente rivelato inoltre i piani dei comandanti americani di richiedere fondi anche per “sistemi spaziali, cyber-armi” e armi ultra-tecnologiche dirette contro la Russia.

Lo stesso giornale aveva fatto notare come soltanto fino a pochi anni fa l’amministrazione Obama stava cercando di ridurre le spese militari, sia pure di fronte alle obiezioni dei generali. La presunta “aggressività” di Mosca, invece, ha opportunamente fornito l’occasione per invertire la rotta, convincendo la Casa Bianca a stanziare, tra l’altro, 3,4 miliardi di dollari extra per le attività anti-russe in Europa.

A sanzionare in maniera ufficiale un prossimo futuro caratterizzato da crescenti pressioni sulla Russia era stato a inizio maggio il nuovo comandate supremo della NATO in Europa, generale Curtis Scaparrotti. Nella stessa cerimonia che aveva visto il passaggio di consegne dal generale Philip Breedlove, quest’ultimo aveva invocato il rafforzamento dell’Alleanza in Europa orientale per far fronte alla Russia, indicata appunto come la più grave minaccia con cui la NATO dovrà fare i conti. Da parte russa, la risposta alle manovre dell’Occidente e dei paesi dell’ex Patto di Varsavia non può che essere di natura militare, con modifiche dei propri piani di difesa, con il programmato invio di ulteriori truppe ai confini meridionali e occidentali per far fronte all’aumento del contingente NATO e con lo sviluppo di nuovi e più sofisticati sistemi missilistici.

Da parte russa, la risposta alle manovre dell’Occidente e dei paesi dell’ex Patto di Varsavia non può che essere di natura militare, con modifiche dei propri piani di difesa, con il programmato invio di ulteriori truppe ai confini meridionali e occidentali per far fronte all’aumento del contingente NATO e con lo sviluppo di nuovi e più sofisticati sistemi missilistici.

Il costante innalzamento delle tensioni tra USA e Russia conferma infine come la parziale convergenza delle due potenze su alcune questioni, come la fragilissima tregua in Siria, poco o nulla può influire sul quadro più generale segnato da crescenti conflitti. Gli interessi strategici di Washington e Mosca continuano a essere divergenti e gli sviluppi degli ultimi mesi hanno dimostrato ancora una volta, se mai fosse stato necessario, il rischio concreto di un conflitto armato dalle conseguenze rovinose per l’intero pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Esistono opinioni che fanno immediatamente pensare a un’alta concentrazione di alcol nel sangue di chi le esprime. Rientra fra queste l’ultima sparata di Boris Johnson, ex sindaco di Londra e oggi alfiere della Brexit, che nel weekend è arrivato a paragonare l’Ue nientemeno che ad Adolf Hitler.

D’accordo, scagliare anatemi contro l’Europa è attualmente il suo mestiere, ma stavolta il fulvo politico tory si è spinto oltre i confini della propria dialettica e, verosimilmente, della propria cultura. Per convincere gli elettori britannici a votare in favore dell’uscita dall’Unione europea il prossimo 23 giugno, data in cui si terrà il referendum che terrorizza mezzo mondo, Johnson si è prodotto in un’esegesi storica parente stretta dello sproloquio.

In un’intervista al Sunday Telegraph, il rubizzo conservatore ha sentenziato che l’Ue persegue un obiettivo simile a quello del dittatore nazista nella creazione di un sovrastato europeo. Per dare sostanza a questa tesi, Johnson ha quindi allargato l’orizzonte cronologico della propria dissertazione, risalendo addirittura all’epoca classica. A suo modo di vedere, c’è un leitmotiv che caratterizza gli ultimi 2mila anni di storia europea: il periodico tentativo di riunificare il continente sotto un’unica insegna per far rivivere “l'età dorata dell'impero romano”.

Di chi parla il caro vecchio Boris? Carlo Magno? Carlo V? Non facciamo i pedanti. Siamo in campagna elettorale, meglio andare sul sicuro: “Napoleone, Hitler, varie persone ci hanno provato, ed è finita tragicamente”, continua l’argomentazione di Johnson, che poi, finalmente, arriva alla morale della favola: “L'Ue è un tentativo di fare lo stesso con metodi diversi”.

E dopo la storia, un po’ di politica: secondo l’ex sindaco, “l'eterno problema è che manca una sottostante lealtà all'idea di Europa. Non esiste una singola autorità che tutti rispettino o capiscano e questo crea un grande vuoto democratico”. Infine, Johnson veste i panni del vate, invoca lo spirito di Winston Churchill, e invita i britannici ad essere di nuovo “gli eroi dell'Europa” votando per l'uscita della Gran Bretagna dall’Ue, i cui “disastrosi fallimenti” hanno consentito alla Germania di “rilevare” l'economia italiana e “distruggere” la Grecia.

La prima cosa che viene da chiedersi è cosa direbbe lo stesso Churchill di fronte a cotanta approssimazione e superficialità. Certo, l’Unione europea è una creatura malata, controversa, problematica e il progetto che l’ha ispirata sembra ormai fallito sotto molti aspetti. La sfiducia è comprensibile: la gestione della crisi del debito ha dimostrato i danni che può fare l’egemonia politica ed economica di Berlino, mentre gli egoismi nazionali esplosi sulla questione dei migranti rischiano di mandare a rotoli perfino Schengen, ossia quel principio di libera circolazione che finora rappresenta probabilmente il traguardo più importante raggiunto dall’Ue.

Ma naturalmente niente di tutto questo giustifica il paragone con un’ideologia razzista, votata allo sterminio e responsabile di milioni di morti. Ammettere accostamenti così assurdi significa nel migliore dei casi perdere di vista i problemi dell’Europa di oggi, nel peggiore sminuire il nazismo.

D’altra parte, l’ex sindaco è riuscito nell’intento di polarizzare ulteriormente il dibattito sulla Brexit, trasformando quest’ultimo mese di campagna in una sorta di bagarre da tempo di guerra fra interventisti e neutralisti. “Johnson fa un gioco veramente sporco – ha detto l'ex ministro laburista Yvette Cooper –, non dovrebbe fare giochetti con il periodo più buio e sinistro della storia europea. Più usa questo tipo di affermazioni isteriche, più dimostra la sua mancanza di giudizio”. Di tutt’altro avviso Nigel Farage, leader del partito britannico euroscettico Ukip, che, in caso di vittoria del sì al referendum, si è detto pronto a sostenere l’ex primo cittadino di Londra (già in prima fila per la successione a Cameron alla guida dei Conservatori) nella corsa per diventare primo ministro. Parlando con il Daily Mail, Farage ha paragonato Johnson all'ex presidente americano Ronald Reagan e si è sperticato in dichiarazioni a dir poco entusiaste: “Amo Boris, lo rispetto, lo ammiro – ha detto –. Sono un fan di Boris. Potrei lavorare per lui? Certo. Posso immaginare uno scenario in cui diventi primo ministro e mi chieda qualcosa? Non lo escluderei”. C’è da sperare che lo escludano gli inglesi, il 23 giugno.

Di tutt’altro avviso Nigel Farage, leader del partito britannico euroscettico Ukip, che, in caso di vittoria del sì al referendum, si è detto pronto a sostenere l’ex primo cittadino di Londra (già in prima fila per la successione a Cameron alla guida dei Conservatori) nella corsa per diventare primo ministro. Parlando con il Daily Mail, Farage ha paragonato Johnson all'ex presidente americano Ronald Reagan e si è sperticato in dichiarazioni a dir poco entusiaste: “Amo Boris, lo rispetto, lo ammiro – ha detto –. Sono un fan di Boris. Potrei lavorare per lui? Certo. Posso immaginare uno scenario in cui diventi primo ministro e mi chieda qualcosa? Non lo escluderei”. C’è da sperare che lo escludano gli inglesi, il 23 giugno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

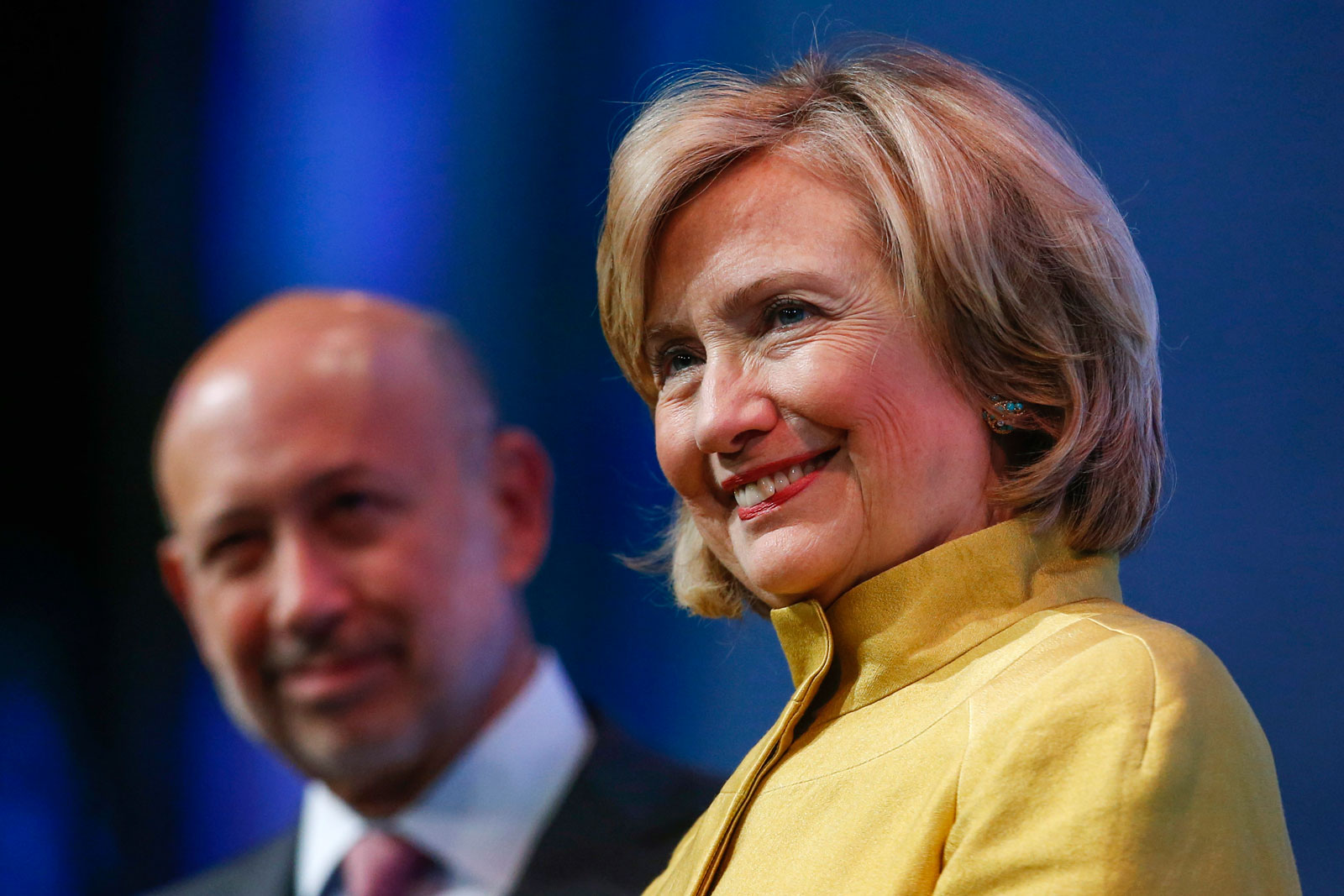

L’ormai quasi certezza della conquista della nomination Democratica ha già determinato una parziale svolta a destra da parte di una Hillary Clinton che sembra ben decisa a sottrarre un numero consistente di voti Repubblicani al suo sfidante, Donald Trump. La prevedibile evoluzione dell’ex segretario di Stato, per il momento solo all’inizio, sta avvenendo nelle fasi finali di elezioni primarie che hanno dimostrato un chiaro spostamento a sinistra dell’elettorato Democratico, evidente anche questa settimana nel voto in West Virginia, vinto a mani basse dal senatore “democratico-socialista” Bernie Sanders.

Hillary ha salutato l’uscita di scena dei rivali di Trump con un certo cambiamento dei toni e degli argomenti della sua campagna elettorale, abbandonando in parte quelli di carattere progressista per cominciare a dedicarsi al corteggiamento di leader e finanziatori Repubblicani spaventati dal candidato del loro partito.

Nelle dichiarazioni pubbliche dei giorni scorsi, Hillary ha sottolineato l’imprevedibilità di Trump e la minaccia che una sua presidenza rappresenterebbe per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti. Soprattutto l’ala conservatrice del Partito Repubblicano vede con sospetto le tendenze isolazioniste di Trump, così come le sue critiche ai trattati di libero scambio.

Per conquistarsi l’appoggio quanto meno di esponenti della diplomazia, degli ambienti militari e dell’intelligence che gravitano attorno ai Repubblicani, la ex first lady può d’altra parte vantare un lungo curriculum da “falco”, modellato attraverso il sostegno a svariate avventure belliche degli USA, da ultima quella in Libia che ha letteralmente devastato il paese nordafricano.

Gli sforzi di Hillary in questo senso sono sostenuti da giornali “liberal” come ad esempio il New York Times, il quale in almeno un paio di recenti articoli ha celebrato le attitudini guerrafondaie della candidata Democratica. La stessa testata ha spiegato inoltre come Hillary, “dopo un anno trascorso promuovendo politiche progressiste e concentrandosi in larga misura sugli appartenenti a minoranze etniche”, stia ora “riprogrammando la propria campagna per attrarre gli elettori bianchi indipendenti e quelli orientati a votare per i Repubblicani ma disgustati da Donald Trump”.

Alcune delle armi a disposizione della Clinton per riuscire in questo obiettivo le ha spiegate la commentatrice di destra Anne Applebaum in un editoriale pubblicato lo scorso fine settimana dal Financial Times. Mettendo a confronto le credenziali “conservatrici” di Hillary e di Trump in ambito “fiscale”, “del libero commercio” e “della sicurezza nazionale”, secondo la Applebaum non vi è dubbio che l’ex capo della diplomazia dell’amministrazione Obama sia la candidata migliore.

La stessa opinione è condivisa anche da esponenti di spicco negli ambienti Repubblicani. L’imprenditore multimiliardario Charles Koch, super-finanziatore di cause conservatrici e tradizionale bersaglio di “liberal” e progressisti americani, ha recentemente affermato che un presidente Clinton sarebbe preferibile a un presidente Trump.

David Petraeus, ex direttore della CIA ed ex comandante delle Forze di occupazione USA in Iraq e in Afghanistan sotto Bush e Obama, ha dichiarato invece che Hillary sarebbe un “meraviglioso presidente”. Quest’ultima, infine, ha incassato il sostegno ufficiale di Mark Salter, già consigliere del Repubblicano John McCain nella corsa alla Casa Bianca del 2008.

Se una svolta moderata, una volta messa in cassaforte la nomination del loro partito, è tipica dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti, così da allargare la propria potenziale base elettorale, la tempestività di Hillary Clinton e il clima del tutto particolare che si è respirato in questa stagione di primarie la rendono piuttosto insolita.

Evidentemente, Hillary sente di poter dare per scontato che gli elettori di Bernie Sanders, dopo averlo appoggiato per la sua agenda progressista, finiscano per sostenerla a novembre, in modo da impedire la conquista della presidenza a un candidato al limite del fascismo. Se ciò succederà senza troppe defezioni dipenderà in parte anche dalle decisioni dello stesso senatore del Vermont, il quale rimane per ora ufficialmente in corsa per la nomination ma ha già lasciato intendere che appoggerà la sua sfidante dopo la convention Democratica di luglio a Philadelphia. Com’è ovvio, Hillary deve comunque continuare a proporre una certa immagine di candidata progressista e alcuni argomenti, come ad esempio quello dell’assistenza sanitaria, stanno fornendo la possibilità di compensare le aperture già mostrate nei confronti dei Repubblicani. Proprio questa settimana, la Clinton si è infatti detta favorevole all’allargamento del piano sanitario “Medicare” a una parte più ampia della popolazione.

Com’è ovvio, Hillary deve comunque continuare a proporre una certa immagine di candidata progressista e alcuni argomenti, come ad esempio quello dell’assistenza sanitaria, stanno fornendo la possibilità di compensare le aperture già mostrate nei confronti dei Repubblicani. Proprio questa settimana, la Clinton si è infatti detta favorevole all’allargamento del piano sanitario “Medicare” a una parte più ampia della popolazione.

Questo programma è garantito dal governo federale e copre attualmente gli americani di età superiore ai 65 anni. La promessa, con pochissime possibilità di essere implementata, dovrebbe servire per rispondere alla proposta avanzata da tempo da Sanders per un piano di assistenza pubblico universale sul modello dei paesi europei.

Hillary come il marito Bill, ad ogni modo non ha mai mostrato troppi problemi nell’adattare la propria retorica e le proprie azioni a seconda della convenienza politica e dell’interesse personale. Soprattutto, entrambi si sentono perfettamente a loro agio con le politiche e gli ambienti di destra, come testimoniano le numerose iniziative di legge approvate durante la presidenza Clinton e che hanno in sostanza perfezionato l’evoluzione del Partito Democratico in uno strumento delle élite economiche e finanziarie degli Stati Uniti.

L’affidabilità quindi di Hillary agli occhi dei poteri forti è tutt’altro che sorprendente e un’ulteriore conferma si è avuta da un’indagine apparsa lunedì sul Wall Street Journal. In essa viene documentato come la candidata Democratica alla Casa Bianca stia “consolidando l’appoggio dei finanziatori di Wall Street… in vista della sfida con Donald Trump” e abbia perciò ottenuto “donazioni per la propria campagna elettorale dal settore finanziario in misura maggiore rispetto a tutti gli altri candidati messi assieme”.

Analizzando i dati del Center for Responsive Politics, un’organizzazione che si batte per la trasparenza dei contributi alla politica, il Journal ha rilevato come Hillary abbia ricevuto in questa stagione 4,2 milioni di dollari dall’industria finanziaria USA, di cui 334 mila nel solo mese di marzo, l’ultimo per il quale siano disponibili informazioni.

Il denaro ottenuto da Wall Street a marzo rappresenta il 53% di tutte le donazioni a suo favore, mentre era il 32% del totale nel 2015 e il 33% nel mese di gennaio. Questa impennata dimostra come i banchieri americani abbiano dirottato i loro dollari sulla candidata ritenuta più affidabile dopo il ritiro dei loro preferiti Repubblicani, principalmente Jeb Bush e Marco Rubio.

A dare l’idea degli orientamenti della finanza d’oltreoceano è il dato relativo alle donazioni a favore di Donald Trump. Il businessman di New York ha raccolto in media da Wall Street non più dell’1% del totale dei fondi, anche perché finora ha finanziato in gran parte di tasca propria la sua campagna elettorale. Gli equilibri potrebbero variare nel prossimo futuro, quando Trump avrà bisogno di aumentare le entrate per affrontare una lunga campagna contro Hillary Clinton. Il flusso di denaro verso quest’ultima, tuttavia, dimostra chiaramente le preferenze dei vertici dei grandi istituti finanziari americani. Oltre che direttamente alla campagna di Hillary, Wall Street ha donato abbondantemente anche all’organizzazione parallela che sostiene la sua candidatura, la “Super PAC” Priorities USA Action. Questo ente, nominalmente indipendente e che secondo la legge non può coordinare la propria attività con il candidato che appoggia, fino a marzo ha ricevuto 18,7 milioni di dollari dall’industria finanziaria, di gran lunga il settore più generoso nei confronti della Super PAC pro-Clinton.

Oltre che direttamente alla campagna di Hillary, Wall Street ha donato abbondantemente anche all’organizzazione parallela che sostiene la sua candidatura, la “Super PAC” Priorities USA Action. Questo ente, nominalmente indipendente e che secondo la legge non può coordinare la propria attività con il candidato che appoggia, fino a marzo ha ricevuto 18,7 milioni di dollari dall’industria finanziaria, di gran lunga il settore più generoso nei confronti della Super PAC pro-Clinton.

Ciò a cui si sta assistendo, come ha ricordato il Wall Street Journal, è quindi un cambio di rotta dei grandi donatori di Wall Street, dopo che nel 2012 avevano mostrato di prediligere il candidato Repubblicano, Mitt Romney, staccando assegni pari a ben 90 milioni di dollari per la sua campagna.

A spiegare la disposizione di banchieri e grandi investitori verso i due candidati alla presidenza è stato Andrew Weinstein, ex “stratega” Repubblicano e consulente della Securities and Exchange Commission, l’agenzia federale deputata alla vigilanza della borsa. Weinstein ha spiegato che Wall Street “non ama l’incertezza sulla politica fiscale, commerciale” e sulla regolamentazione del settore finanziario. Per questa ragione, in molti potrebbero prendere le distanze da Trump.

Inoltre, per il lobbysta Repubblicano Ed Rogers, i grandi interessi finanziari non sono convinti che Trump sia il candidato meglio disposto verso il business, tanto più che si fatica a prevedere quale sarà la sua condotta alla Casa Bianca. Al contrario, Hillary “è ben nota” a Wall Street ed è risaputo che le sue inclinazioni non sono certamente “anti-business”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La determinazione con cui il governo Socialista in Francia intende smantellare i diritti dei lavoratori si è risolta martedì in una nuova manovra anti-democratica che ha di fatto negato il voto dell’Assemblea Nazionale su un pacchetto legislativo dalle conseguenze enormi. Con un’iniziativa che dà al tempo stesso la misura della profonda impopolarità del presidente Hollande e del livello di crisi che attraversa la democrazia francese, il primo ministro Manuel Valls ha fatto appello all’articolo 49, paragrafo terzo, della Costituzione per forzare l’approvazione della cosiddetta “legge Khomri” di fronte all’opposizione di decine di deputati dello stesso Partito Socialista.

Il nome del provvedimento deriva da quello del ministro del Lavoro transalpino, Myriam El Khomri, e la sola presentazione di esso aveva scatenato settimane di scioperi e proteste in tutto il paese. Tra le misure più impopolari vi è in primo luogo la possibilità data ai vertici delle aziende di negoziare direttamente le condizioni di lavoro con i propri dipendenti, aggirando i contratti e le regolamentazioni nazionali per sfruttare la posizione di debolezza dei lavoratori. Inoltre, la nuova legge renderà più facili i licenziamenti e apre la strada alla cancellazione della settimana lavorativa di 35 ore.

Il governo francese continua a sostenere che la “legge Khomri” è necessaria per dare un impulso all’occupazione nel paese, anche se, come dimostrano i precedenti assalti alle conquiste dei lavoratori in altri paesi, la promozione della flessibilità corrisponde a precise politiche di classe e serve unicamente a consegnare maggiori poteri ai datori di lavoro, nonché a favorire i loro profitti.

Alla luce della fortissima opposizione tra i francesi, il governo aveva acconsentito ad alcuni modesti cambiamenti della legge, lasciando cadere ad esempio il tetto massimo di risarcimento che un giudice può ordinare per i lavoratori licenziati senza un valido motivo. Le modifiche avevano spinto gli industriali a ritirare il proprio appoggio al provvedimento, anche se esse non hanno fatto nulla per ammorbidire giovani e lavoratori. Un recentissimo sondaggio ha mostrato come il 78% dei francesi sia tuttora contrario alla “legge Khomri”.

Tramite l’invocazione dell’articolo 49 della Costituzione, il consiglio dei ministri può decidere di fare approvare una legge senza il voto della camera bassa (Assemblea Nazionale). In tal caso, la legge in questione passa direttamente all’attenzione del Senato e, in caso di approvazione, torna di nuovo all’Assemblea Nazionale, dove però il governo ha sempre la facoltà di appellarsi allo stesso articolo 49.

L’unica arma a disposizione dei deputati per bloccare la legislazione è a questo punto la presentazione, entro 24 ore, di una mozione di “censura” firmata da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea. Il voto su tale mozione deve poi avvenire entro due giorni e, nel caso essa ottenga la maggioranza, la legge è respinta e il governo viene di fatto sfiduciato.

L’articolo 49 è stato utilizzato 84 volte dai governi francesi a partire dal 1958 e in nessun caso le mozioni di sfiducia che sono seguite hanno avuto successo. Ciò non accadrà nemmeno in questa occasione, nonostante le mozioni già presentate dall’opposizione di centro-destra, in quanto per ottenere la maggioranza avrebbero bisogno dell’appoggio di una sessantina di deputati Socialisti.

Questi ultimi, malgrado le proteste contro la legge, non hanno nessuna intenzione di precipitare una crisi di governo che, nell’eventualità di elezioni anticipate, manderebbe senza dubbio il Partito Socialista all’opposizione. Le ultime rilevazioni di opinione indicano infatti il livello di gradimento del presidente Hollande ben al di sotto del 20%. Il colpo di mano di Valls e Hollande è dunque la prova dell’estrema debolezza di un governo che, dopo avere perso il sostengo di lavoratori, studenti e pensionati a causa di una lunga serie di misure anti-sociali, cerca in tutti i modi di mantenere una parvenza di legittimità facendo appello, peraltro senza nemmeno troppo successo, all’unica base di sostegno rimastagli, cioè i grandi poteri economico-finanziari domestici e internazionali.

Il colpo di mano di Valls e Hollande è dunque la prova dell’estrema debolezza di un governo che, dopo avere perso il sostengo di lavoratori, studenti e pensionati a causa di una lunga serie di misure anti-sociali, cerca in tutti i modi di mantenere una parvenza di legittimità facendo appello, peraltro senza nemmeno troppo successo, all’unica base di sostegno rimastagli, cioè i grandi poteri economico-finanziari domestici e internazionali.

Questa situazione non è nuova per l’esecutivo di Parigi, visto che già lo scorso anno era dovuto ricorrere all’articolo 49 per far passare in maniera forzata un pacchetto di legge sulle liberalizzazioni economiche, preparato dal ministro dell’Economia, Emmanuel Macron.

Il ricorso a simili manovre dimostra come le misure di austerity e di ristrutturazione in senso ultra-liberista dell’economia e della società, adottate dalla classe dirigente francese e non solo, non sono ormai più compatibili con le regole consolidate della democrazia parlamentare. La loro implementazione è perciò possibile solo grazie a scorciatoie anti-democratiche che rischiano però di aggravare le tensioni sociali già alle stelle, per non parlare delle conseguenze disastrose in termini elettorali che attendono partiti come quello Socialista in Francia.

La sostanziale assenza di scrupoli democratici e per la sorte dei lavoratori anche da parte dei “frondisti” Socialisti era già apparsa chiara all’indomani dell’approvazione della legge Macron, andata in porto senza conseguenze parlamentari per il governo. Le decine di deputati della maggioranza che si sono dichiarati contrari alla più recente iniziativa di Valls e Hollande sono ben consapevoli sia delle pressioni esistenti nel paese per bloccare la legge sia degli effetti rovinosi che essa avrà sul partito.

Tuttavia, la maggior parte di essi non è pronta a far cadere il governo, ma preferisce attaccare soltanto verbalmente Valls e perpetuare così la finzione dell’esistenza di un’opposizione interna all’austerity nel Partito Socialista, la quale, se anche presente, risulta evidentemente del tutto inefficace nonostante possa contare sul potenziale appoggio di milioni di francesi.

Mercoledì, in realtà, i partiti della sinistra all’Assemblea Nazionale hanno cercato di presentare una mozione di “censura” contro il governo, ma gli sforzi sono alla fine falliti per la mancanza di due firme sulla petizione. Secondo la stampa francese, i deputati Socialisti firmatari sarebbero stati appena una trentina. Le organizzazioni sindacali e quelle degli studenti hanno intanto annunciato nuove manifestazioni e scioperi. La mobilitazione popolare è però andata relativamente scemando nelle ultime settimane in Francia, visto anche che varie sigle sindacali, pur opponendosi alla “legge Khomri”, hanno manifestato la loro disponibilità a negoziare cambiamenti al testo del provvedimento. Ciò ha indubbiamente contribuito a convincere il governo a procedere con la presentazione della legge e con il tentativo di imporne l’approvazione.

Le organizzazioni sindacali e quelle degli studenti hanno intanto annunciato nuove manifestazioni e scioperi. La mobilitazione popolare è però andata relativamente scemando nelle ultime settimane in Francia, visto anche che varie sigle sindacali, pur opponendosi alla “legge Khomri”, hanno manifestato la loro disponibilità a negoziare cambiamenti al testo del provvedimento. Ciò ha indubbiamente contribuito a convincere il governo a procedere con la presentazione della legge e con il tentativo di imporne l’approvazione.

Le ultime vicende politiche in Francia confermano così il percorso verso l’inevitabile tracollo del Partito Socialista in vista delle elezioni presidenziali del 2017. Come ha già evidenziato il voto amministrativo dello scorso anno, a beneficiarne saranno inevitabilmente l’opposizione “moderata” e, soprattutto, l’estrema destra del Fronte Nazionale.