- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Sull’onda dei risultati delle primarie di New York della settimana scorsa, gli stati del nord-est americano che si sono recati alle urne martedì hanno consegnato vittorie piuttosto nette sia a Donald Trump che a Hillary Clinton, consolidando le rispettive posizioni nella corsa a una nomination ormai a portata di mano di entrambi.

Viste anche le modalità di assegnazione dei delegati in palio previste dal Partito Repubblicano, in prevalenza con il metodo maggioritario, l’affermazione in cinque stati su cinque ha permesso a Trump di fare un passo quasi decisivo verso l’obiettivo finale. Trump ha superato la soglia del 50% dei consensi in Connecticut (58%), Delaware (61%), Maryland (54%), Pennsylvania (57%) e Rhode Island (64%), mentre nella prima fase delle primarie aveva quasi sempre vinto solo con la maggioranza relativa dei voti.

Un dato, quest’ultimo, particolarmente significativo e legato in parte a condizioni elettorali e demografiche a lui più favorevoli nel nord-est degli Stati Uniti, ma dovuto probabilmente anche ai riflessi delle recenti polemiche con i vertici del partito e degli attacchi che gli sono stati rivolti nel tentativo di ostacolare la sua corsa alla nomination. Una dinamica solo apparentemente insolita e che conferma invece il forte sentimento anti-sistema che anima anche gli elettori Repubblicani.

Del tutto deludente è stata ancora una volta la prestazione dell’unico vero sfidante di Trump rimasto in gara, il senatore del Texas di estrema destra, Ted Cruz, in grado di superare il 20% solo in Pennsylvania. A parte questo stato, Cruz è finito alle spalle anche del governatore dell’Ohio, John Kasich, in tutte le competizioni di martedì.

Il saldo di Trump dopo il più recente appuntamento elettorale è ormai di oltre 950 delegati. Per assicurarsi automaticamente la nomination Repubblicana ne sono necessari 1.237 e, secondo gli osservatori americani, a Trump sarebbe sufficiente ottenere successi anche modesti in due stati a questo punto decisivi: Indiana e California.

Una manciata di altri stati che ancora mancano all’appello in queste primarie sembrano già orientati piuttosto nettamente a favore di Trump o di Cruz, mentre Indiana e California - al voto rispettivamente martedì prossimo e il 7 giugno - risultano a tutt’oggi in bilico, anche se i sondaggi più recenti assegnano un leggero margine a Trump.

L’unica ambizione di Cruz, e ancor più di Kasich, resta in ogni caso quella di impedire al miliardario newyorchese di raggiungere la maggioranza assoluta dei delegati alla chiusura del calendario delle primarie. In questo caso, nella convention Repubblicana di Cleveland a luglio i delegati avranno facoltà di scegliere il candidato preferito alla Casa Bianca senza essere vincolati ai risultati del voto nei vari stati.

In Indiana, Cruz si giocherà così il tutto per tutto e, per impedire la vittoria di Trump, nei giorni scorsi aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Kasich. I termini di questa intesa già traballante prevedono che quest’ultimo rinunci a correre in Indiana, in modo da favorire Cruz, il quale, a sua volta, sospenderebbe di fatto la campagna elettorale in Oregon e New Mexico in modo da spingere i suoi sostenitori a votare per Kasich.

Il cammino di Trump continua ad ogni modo a disorientare sia l’establishment Repubblicano sia i media ufficiali. Nelle ultime settimane, l’imprenditore e showman è passato da probabile vittima delle macchinazioni del partito a super-favorito inarrestabile, come lo era stato già a inizio anno, da “outsider” con propensione alle gaffes a candidato sulla via del politicamente corretto dopo un rimpasto del suo staff.

Al di là di tutto, Trump rimane un candidato difficilmente inquadrabile per la politica di Washington, vista la ovvia mancanza di esperienza in questo ambito. A una prima analisi, è chiarissimo il suo tentativo di capitalizzare le frustrazioni dell’elettorato di destra - quasi sempre decisivo nelle primarie Repubblicane - con una retorica populista e in odore di fascismo. Soprattutto il relativo successo tra la “working-class” bianca si spiega però in maniera differente, a meno di non volere etichettare quest’ultima come un blocco demografico e sociale con tendenze prevalentemente razziste e fasciste.

Soprattutto il relativo successo tra la “working-class” bianca si spiega però in maniera differente, a meno di non volere etichettare quest’ultima come un blocco demografico e sociale con tendenze prevalentemente razziste e fasciste.

Assieme alle sparate contro gli immigrati, Trump ha saputo comunicare un messaggio che ha fatto presa su una parte considerevole, ancorché disorientata, delle classi più colpite dal degrado economico e sociale che affligge gli Stati Uniti, grazie principalmente alla completa trasformazione del Partito Repubblicano nella casa dei ricchi e potenti e al drastico spostamento a destra di quello Democratico.

Come ha commentato mercoledì il Washington Post, Trump “ha dato voce alle frustrazioni che sono state in incubazione per anni tra molti elettori, promettendo di trasformare Washington e agire in maniera ferma per smantellare i trattati di libero scambio e rilanciare le città industriali che hanno visto sparire posti di lavoro ben pagati”. Che, poi, queste aspettative siano destinate a essere deluse su tutti i fronti appare evidente, ma nella dinamica delle primarie di questi mesi hanno indubbiamente giocato un ruolo fondamentale nell’affermazione di Trump.

Sul fronte Democratico, la sfida era apparsa già segnata dopo il successo di Hillary Clinton a New York settimana scorsa. Con tutti i giornali “liberal” impegnati a proclamare la sostanziale fine della corsa alla nomination, molti potenziali sostenitori di Bernie Sanders hanno probabilmente deciso di disertare le urne. Ciò sembra essere almeno in parte confermato dal sensibile calo della percentuale degli elettori più giovani che hanno votato martedì rispetto a quasi tutte le primarie precedenti.

Sanders ha comunque vinto in maniera netta in Rhode Island, non a caso l’unico stato tra i cinque chiamati a esprimersi questa settimana che prevedeva primarie aperte, cioè non limitate ai soli elettori registrati come Democratici. Il senatore del Vermont ha fatto segnare fin qui numeri migliori rispetto all’ex segretario di Stato tra gli “indipendenti”, una fetta di elettorato solitamente considerata cruciale nelle elezioni presidenziali vere e proprie.

La strada di Sanders verso la nomination è dunque ormai di fatto chiusa, visto che dovrebbe conquistare circa il 70% dei delegati ancora in palio per superare Hillary, cosa impossibile se non altro per il fatto che nelle primarie Democratiche vige il sistema proporzionale. Un numero consistente di delegati sarà comunque in gioco soprattutto il 7 giugno prossimo, quando voteranno sei stati, tra cui California e New Jersey, ma la matematica e soprattutto la campagna a favore di Hillary dell’apparato del partito e della stampa avranno probabilmente già decretato la fine sostanziale della competizione con Sanders.

Dopo il voto di martedì, Hillary si è dedicata in gran parte al prossimo sfidante Repubblicano per la Casa Bianca, ignorando Sanders sia pure senza giungere a chiederne il ritiro dalle primarie. Il faccia a faccia che sembra ormai profilarsi con Trump farà dell’elezione di novembre la prima negli Stati Uniti tra due candidati visti con sfavore dalla maggioranza degli americani.

Per quanto riguarda la Clinton, la macchina del Partito Democratico si è già attivata non solo per convincere Sanders ad abbassare i toni e a sostenere senza riserve la beneficiaria della nomination, ma anche per ripulire l’immagine di una candidata ampiamente screditata agli occhi di decine di milioni di elettori.

Le manovre in questo senso stanno procedendo in due direzioni. Da un lato sono chiari gli sforzi di minimizzare gli strettissimi legami della famiglia Clinton con Wall Street e i poteri forti americani, da cui dipende interamente la fortuna politica e la ricchezza dell’ex presidente e della candidata alla presidenza. Dall’altro, visto il successo di Sanders e il desiderio di buona parte dell’elettorato di politiche veramente progressiste, c’è invece il ricorso a una retorica “liberal” da parte di Hillary, sia sui temi domestici sia, almeno a giudicare dalle ultimissime uscite, su quelli relativi alla politica estera. L’uscita di scena di Bernie Sanders sembra quindi sempre più vicina. Il candidato auto-definitosi “democratico-socialista” ha per ora promesso di rimanere in corsa fino al termine del calendario delle primarie, anche se martedì ha lasciato intendere che le speranze di conquistare la nomination sono ormai svanite. In un comizio in West Virginia davanti a migliaia di sostenitori, Sanders si è impegnato a presentarsi alla convention Democratica della prossima estate “con il maggior numero possibile di delegati” e soltanto “per battersi per una piattaforma progressista” del Partito Democratico.

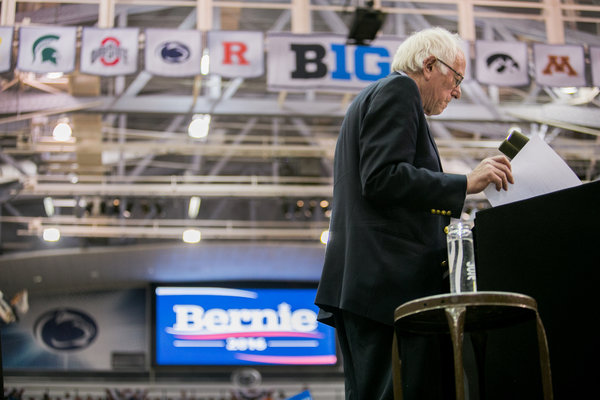

L’uscita di scena di Bernie Sanders sembra quindi sempre più vicina. Il candidato auto-definitosi “democratico-socialista” ha per ora promesso di rimanere in corsa fino al termine del calendario delle primarie, anche se martedì ha lasciato intendere che le speranze di conquistare la nomination sono ormai svanite. In un comizio in West Virginia davanti a migliaia di sostenitori, Sanders si è impegnato a presentarsi alla convention Democratica della prossima estate “con il maggior numero possibile di delegati” e soltanto “per battersi per una piattaforma progressista” del Partito Democratico.

Con la fine delle ambizioni di nomination, insomma, Sanders e il suo team mostrano di essere pronti a tornare a svolgere il ruolo che i vertici del partito auspicavano oltre un anno fa, cioè quello di intercettare e dare sfogo alle frustrazioni degli elettori potenzialmente di sinistra, per poi convogliarle in maniera inoffensiva verso il candidato alla Casa Bianca preferito dall’establishment Democratico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il vertice di lunedì a Hannover tra il presidente americano Obama e i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia, ha contribuito a fare maggiore luce sui progetti occidentali per un nuovo intervento militare in Libia a cinque anni dalla campagna di bombardamenti risoltasi con la devastazione dell’economia e della società del paese nord-africano. Le preoccupazioni dei governi che stanno predisponendo i piani di intervento questa volta riguarderebbero principalmente il flusso di migranti provenienti dal territorio libico e diretti verso l’Europa.

Finora, l’Unione Europea si è occupata di monitorare le acque internazionali del Mediterraneo centrale attraverso la cosiddetta Operazione Sofia, ma l’obiettivo è quello di avere accesso anche alle acque libiche, in modo da rendere più efficace la guerra ai trafficanti di disperati. La “missione” prevista in Libia dovrebbe avere però contorni anche più ampi, con il possibile impiego di soldati occidentali nel paese, e sarà approvata nel corso del summit NATO in programma il 7 luglio prossimo a Varsavia.

Il ministro della Difesa italiano, Roberta Pinotti, ha assicurato che la proposta di coordinare il pattugliamento del Mediterraneo tra l’UE e la NATO, attualmente impegnata più a est, nel Mar Egeo, in funzione anti-migranti, sarà finalizzata nella capitale polacca.

L’Operazione Sofia è limitata alla raccolta di informazioni sulle rotte dei trafficanti di esseri umani e al soccorso delle imbarcazioni in difficoltà. I vincoli a un intervento più incisivo e che copra le acque territoriali libiche, se non addirittura le coste di questo paese, sono rappresentati dall’assenza sia di una risoluzione ONU che lo autorizzi sia di una richiesta formale del governo di Tripoli.

La prima condizione risulta complicata a causa dell’opposizione quanto meno della Russia, la quale intende evitare una ripetizione della vicenda del 2011, quando gli USA e i loro alleati manipolarono una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per avviare una campagna di bombardamenti sulla Libia e facilitare la rimozione del regime di Gheddafi.

Un “invito” all’intervento da parte del governo libico appare invece possibile, visto che i governi occidentali sono riusciti a creare un governo riconosciuto dall’ONU, sia pure senza alcuna base di potere nel paese, al preciso scopo di indurlo a richiedere assistenza militare esterna e legittimare così una nuova “missione” nel paese.

Tuttavia, il gabinetto, guidato dal “tecnico” Fayez al-Sarraj, come ha spiegato il Guardian usando un evidente eufemismo, “fatica a conquistarsi una qualche autorità politica”, ma ha comunque già chiesto aiuto all’Occidente per proteggere i pozzi petroliferi libici dallo Stato Islamico (ISIS). Sarraj ha ottenuto l’approvazione formale di uno dei due governi che hanno autorità sulla Libia, quello con sede a Tripoli e appoggiato, tra gli altri, dalle milizie islamiste, mentre quello teoricamente filo-occidentale di Tobruk non ha ancora proceduto in questo senso. Le difficoltà con cui il governo sostenuto dall’ONU deve fare i conti dipendono in sostanza dal pochissimo entusiasmo di una parte della classe dirigente libica e della maggioranza della popolazione del paese per un nuovo intervento militare occidentale.

Le difficoltà con cui il governo sostenuto dall’ONU deve fare i conti dipendono in sostanza dal pochissimo entusiasmo di una parte della classe dirigente libica e della maggioranza della popolazione del paese per un nuovo intervento militare occidentale.

Una nuova avventura per “stabilizzare” il paese che fu di Gheddafi avrebbe d’altra parte come reale obiettivo il controllo delle risorse energetiche libiche. A livello ufficiale, però, le ragioni di un eventuale intervento devono essere presentate in forma differente.

Principalmente, gli obiettivi dovrebbero essere la già ricordata campagna contro il traffico di clandestini diretto verso l’Europa e, facendo ricorso a una strategia ampiamente utilizzata dagli USA per giustificare la presenza di loro uomini sul territorio di paesi sovrani, l’addestramento di un esercito indigeno impreparato.

Per quanto riguarda lo stop ai barconi degli immigrati, i timori sarebbero legati al possibile riversarsi verso le coste nordafricane dei flussi attraverso la Turchia ostacolati dal vergognoso, e con ogni probabilità illegale, accordo siglato dall’UE con il regime di Ankara al prezzo di 3 miliardi di euro.

Dopo il summit di Hannover sono circolate notizie circa l’impegno dei governi coinvolti nella nuova missione libica. Roma ha smentito l’ipotesi di inviare 900 uomini in Libia, anche se, come ha scritto La Repubblica, “di sicuro nei piani della Difesa sono stati previsti impegni anche superiori” a questo numero, “ma non in questa fase”. L’Italia sarebbe per ora pronta a “guidare 250 uomini delle Nazioni Unite, fornendo un contingente di 50 militari fra Esercito e Carabinieri”.

Gli altri partner europei hanno poi a loro volta confermato la disponibilità a inviare propri soldati in Libia. La Cancelliera Merkel, dopo l’incontro con Obama, ha lasciato intendere che la Germania è pronta a fare la propria parte all’interno di una missione patrocinata dalla NATO.

Lo stesso governo americano non intende restare fuori dalla nuova corsa alla Libia, nonostante abbia tutto l’interesse a delegare le principali responsabilità delle operazioni ai partner NATO. Lunedì è apparsa infatti la notizia che le navi da guerra americane potrebbero far parte delle pattuglie al largo delle coste libiche che verrebbero dispiegate di qui a pochi mesi.

Domenica, inoltre, il ministro degli Esteri britannico, Philip Hammond, ha detto di non potere escludere l’invio di “forze da combattimento” nel paese nordafricano per combattere la crescente minaccia dell’ISIS. Per il ministro, la richiesta dovrebbe giungere dal nuovo governo “di unità nazionale” da poco installatosi a Tripoli e la questione sarebbe comunque vincolata all’approvazione del Parlamento di Londra.

A completare l’elenco di dichiarazioni di solidarietà ben poco disinteressate alla Libia è stato il ministro della Difesa francese, Jean-Yves le Drian, il quale in un’intervista alla radio Europe 1 ha garantito che il governo Socialista di Parigi è “pronto” ad aiutare quello di Tripoli e a impegnarsi per la “sicurezza marittima” della Libia. Retorica a parte, ciò che appare evidente è l’esistenza di piani di intervento su larga scala pronti da tempo, nonché dalla portata decisamente maggiore rispetto a poche centinaia di uomini con incarichi limitati all’addestramento, che attendono solo una qualche sanzione pseudo-legale per essere implementati.

Retorica a parte, ciò che appare evidente è l’esistenza di piani di intervento su larga scala pronti da tempo, nonché dalla portata decisamente maggiore rispetto a poche centinaia di uomini con incarichi limitati all’addestramento, che attendono solo una qualche sanzione pseudo-legale per essere implementati.

In definitiva, il processo a cui si sta assistendo, in teoria per il bene della Libia, continua a essere modellato unicamente dagli interessi dei governi occidentali e non certo da quelli di una popolazione che ha già sperimentato sulla propria pelle le conseguenze disastrose dell’intervento “umanitario” del 2011.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il tema dominante della visita di questi giorni in Europa del presidente americano Obama è senza dubbio rappresentato dai timori di Washington per le rivalità, le divisioni e la grave crisi che stanno attraversando i paesi dell’Unione sotto le pressioni di un’economia in affanno. I tre giorni in Gran Bretagna sono stati caratterizzati dalla questione della possibile uscita di Londra dall’UE (“Brexit”), mentre gli incontri tra domenica e lunedì con i leader di Germania, Francia e Italia hanno al centro, tra l’altro, il trattato di libero scambio transatlantico (TTIP), la lotta al terrorismo e il tentativo di mantenere un fronte unito contro la Russia di Putin.

In un’intervista a un quotidiano tedesco alla vigilia dell’arrivo in Germania, Obama ha ribadito che, pur non essendo suo compito “dire all’Europa come gestire l’Europa”, di un’Unione “forte, unita e democratica” finisce per beneficiarne anche gli Stati Uniti.

Se le preoccupazioni per la democrazia europea non sono in realtà in cima alla lista delle priorità dell’inquilino della Casa Bianca, visto anche che l’UE è stata in questi anni lo strumento per l’implementazione di durissime misure anti-democratiche in molti paesi membri, la necessità di mantenere una certa coesione all’interno dell’Unione ed evitare la sua disintegrazione corrisponde di certo agli interessi americani.

L’importanza di questo punto è apparso chiarissimo dalle parole pronunciate sulla “Brexit” negli interventi pubblici di Obama in Gran Bretagna settimana scorsa. La sua visione sulla questione, che sarà sottoposta a referendum popolare il 23 giugno prossimo, era stata esposta anche in un insolito articolo scritto dallo stesso presidente USA per il giornale filo-Conservatore Daily Telegraph.

L’invasione così palese di un leader americano negli affari politici interni alla Gran Bretagna ha ben pochi precedenti e ha confermato appunto le ansie che sta vivendo la classe dirigente di Washington in previsione delle conseguenze di un possibile abbandono dell’Unione Europa da parte dell’alleato.

Nell’articolo pubblicato venerdì, Obama ha ricordato la lunga amicizia e l’alleanza tra USA e Regno Unito, per poi collegare significativamente la creazione dell’UE a quella delle altre istituzioni internazionali post-belliche che per decenni hanno garantito la stabilità dell’Occidente sotto la guida del capitalismo americano.

In seguito, Obama ha portato un attacco frontale ai sostenitori della “Brexit”, ricordando come “l’influente voce della Gran Bretagna assicuri la forza dell’Europa nel mondo” e che il vecchio continente rimanga “aperto… e strettamente legato ai propri alleati dall’altra parte dell’Atlantico”. Solo il mantenimento di questa alleanza, ha spiegato Obama, consente di far fronte alle sfide del “terrorismo”, alla minaccia di “aggressioni”, presumibilmente da parte della Russia, e alla crisi “economica e dei migranti”.

Gli interessi americani sono risultati poi evidenti nel riferimento alla NATO, dal momento che la forza dell’Alleanza, secondo il presidente Democratico, può essere garantita solo da una solida partnership con il Regno Unito e, di conseguenza, con il resto dell’Europa. In sostanza, la conservazione della NATO come strumento della proiezione degli interessi statunitensi sarebbe messa a rischio da un’eventuale spaccatura nel fronte degli alleati occidentali di Washington.

Lo stesso discorso vale in definitiva anche per la questione economica, essendo gli interessi economici dei poteri forti negli Stati Uniti indissolubilmente legati a quelli promossi dall’apparato militare. Da qui, l’impegno di Obama per ridare slancio a un trattato commerciale transatlantico, i cui scopi sono principalmente la subordinazione del mercato europeo al capitalismo americano e il tentativo di impedire la piena integrazione delle economie dei paesi UE – a cominciare dalla Germania – con la Russia, la Cina e il continente asiatico in genere. In questa prospettiva, appare chiaro l’obiettivo dell’impegno di Obama per sventare il pericolo “Brexit”. Dall’uscita della Gran Bretagna dall’Unione potrebbero infatti innescarsi minacciose forze centrifughe, peraltro già latenti e a tratti manifeste fin dall’esplosione della crisi economico-finanziaria del 2008, che potrebbero spaccare l’Europa e riportare nel continente rivalità sopite dopo il secondo conflitto mondiale.

In questa prospettiva, appare chiaro l’obiettivo dell’impegno di Obama per sventare il pericolo “Brexit”. Dall’uscita della Gran Bretagna dall’Unione potrebbero infatti innescarsi minacciose forze centrifughe, peraltro già latenti e a tratti manifeste fin dall’esplosione della crisi economico-finanziaria del 2008, che potrebbero spaccare l’Europa e riportare nel continente rivalità sopite dopo il secondo conflitto mondiale.

Un simile scenario comporterebbe quasi certamente un certo allontanamento di alcuni paesi dagli Stati Uniti, soprattutto sul fronte economico e commerciale, mettendo a repentaglio i sogni “egemonici” di Washington e i progetti di marginalizzazione di una potenza come la Russia.

Il pensiero americano in questo senso va indubbiamente alla Germania, già tra i paesi più scettici, almeno a livello non ufficiale, verso le politiche di confronto con Mosca, se non altro per i profondi legami che caratterizza(va)no le rispettive economie.

La visita di Obama, e soprattutto il suo intervento in Gran Bretagna, si è comunque innestata su un dibattito interno particolarmente acceso a meno di due mesi dal referendum sulla “Brexit”. Contro il presidente Obama si è scagliato ad esempio duramente e in maniera strumentale il sindaco di Londra, nonché pretendente alla leadership del Partito Conservatore, Boris Johnson. Quest’ultimo ha definito “ipocriti” gli inviti del presidente USA a sacrificare la “sovranità” britannica in una maniera che gli USA “non si sognerebbero mai di fare”.

I toni di Johnson, uno degli esponenti di maggiore spicco della fazione dei Conservatori favorevole alla “Brexit”, sono stati particolarmente accesi e con accenti razzisti, quando in un commento apparso sul Sun di Rupert Murdoch ha definito Obama “mezzo kenyano” e, dunque, ostile alla Gran Bretagna per il suo passato di potenza coloniale.

Ugualmente pesanti sono state le parole del numero due del ministero della Difesa di Londra, Penny Mordaunt, la quale sempre al Telegraph ha affermato che le opinioni di Obama circa “l’impatto dei legami con l’UE sulla nostra sicurezza e sugli interessi del Regno Unito e degli Stati Uniti tradiscono una dolorosa ignoranza”.

A testimonianza dei sentimenti contrastanti suscitati dalla visita di Obama e, più in generale, dal rapporto degli USA con l’Europa, il presidente americano ha trovato un clima tutt’altro che disteso anche in Germania. Il suo arrivo ad Hannover per la tradizionale fiera dedicata alla tecnologia industriale, è stato preceduto dalla mobilitazione di gruppi di protesta contro la ratifica del TTIP (Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti), già oggetto di imponenti manifestazioni in Germania nei mesi scorsi. Nonostante le parole di elogio avute da Obama per la cancelliera Merkel, anche alcuni esponenti del governo di Berlino sono apparsi tutt’altro che ben disposti sulla questione del TTIP, quanto meno nella sua forma attuale. Il vice-cancelliere e ministro dell’Economia Socialdemocratico, Sigmar Gabriel, ha ad esempio ricordato le condizioni che favoriscono il capitale USA a discapito di quello tedesco, così che, se non dovessero esserci concessioni da parte americana, il trattato di libero scambio potrebbe essere destinato a un clamoroso fallimento.

Nonostante le parole di elogio avute da Obama per la cancelliera Merkel, anche alcuni esponenti del governo di Berlino sono apparsi tutt’altro che ben disposti sulla questione del TTIP, quanto meno nella sua forma attuale. Il vice-cancelliere e ministro dell’Economia Socialdemocratico, Sigmar Gabriel, ha ad esempio ricordato le condizioni che favoriscono il capitale USA a discapito di quello tedesco, così che, se non dovessero esserci concessioni da parte americana, il trattato di libero scambio potrebbe essere destinato a un clamoroso fallimento.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Un’onda nera sconvolge l’assetto politico dell’Austria e mette in allarme l’Italia sul fronte migranti. Per la prima volta dal dopoguerra, a Vienna non siederà un presidente socialdemocratico o conservatore. In base alle proiezioni, ieri al primo turno delle presidenziali ha trionfato Norbert Hofer, candidato della formazione di estrema destra Fpoe (“Partito della Libertà”), la più votata del Paese con il 36,7% delle preferenze. Al secondo turno Hofer si scontrerà con il verde Alexander van der Bellen, che è arrivato secondo con circa il 19,7%.

Dal punto di vista austriaco, il dato politico più rilevante è la disfatta dei due grandi partiti tradizionali, socialdemocratici e popolari, protagonisti della grande coalizione che governa l’Austria dal 2007. Dopo essersi scontrate in tutti i ballottaggi per le presidenziali dal 1945 in poi, le due formazioni storiche hanno ceduto di schianto e all’unisono, non riuscendo a portare i rispettivi candidati oltre l’11%.

È vero, in Austria il presidente della Repubblica ha pochi poteri effettivi e svolge prevalentemente un ruolo di rappresentanza (è il capo delle forze armate, nomina il cancelliere e, in alcune circostanze, può sciogliere il Parlamento), per cui nell’immediato non dovrebbero arrivare cambiamenti di rotta drastici da parte di Vienna. Ma le elezioni politiche si terranno nel 2018 e sarebbe folle sottovalutare l’ascesa del Fpoe, partito dichiaratamente xenofobo e anti-immigrati che domenica ha raggiunto il suo miglior risultato di sempre a livello nazionale.

Se fra due anni la formazione di Hofer si imporrà nuovamente (al momento, secondo i sondaggi, è al 30%), l’Austria si aggiungerà alla lista dei Paesi europei che Bruxelles ha spinto nelle braccia del populismo di destra, un club di cui già fanno parte l’Ungheria neofascista del dispotico Viktor Orban e la Polonia guidata dal partito reazionario “Diritto e Giustizia”.

L’avanzata della demagogia fascistoide, del resto, è dimostrata anche dalle impennate del Front National lepenista in Francia e dai risultati ottenuti in Gran Bretagna dall’Ukip di Nigel Farage, promotore del referendum con cui a giugno il Regno Unito potrebbe decidere di abbandonare l’Unione europea.

Il successo di questi partiti è dovuto anche al fallimento di Bruxelles nella gestione dei flussi migratori in arrivo. Non a caso Hofer, un 45enne che ha la simpatica abitudine di girare armato di pistola, ha definito “fatale” l’accordo sui migranti fra Ue e Turchia e ha fatto sapere che il suo primo obiettivo è impedire che l’Austria diventi una “terra d’immigrazione”. Non solo: per far capire che non scherza ha assicurato che - se sarà eletto - sfiducerà il governo a meno che non vengano adottate misure più restrittive sui migranti.

Una minaccia particolarmente preoccupante per l’Italia, visto che Vienna ha già iniziato la costruzione di una barriera di 250 metri alla frontiera del Brennero, dove ieri si sono verificati nuovi scontri fra polizia austriaca e manifestanti italiani “no border”. Il ministro degli Esteri Sebastian Kurz ha spiegato che per l’Austria la priorità è proteggere i confini esterni dell’Ue, sottolineando che Vienna “sarà costretta a introdurre i controlli al Brennero” se non si riuscirà a ridurre il numero degli irregolari dalla rotta mediterranea. L’Italia protesta, Bruxelles rimane a guardare. Del resto, nemmeno il primo Paese d’Europa è estraneo a queste dinamiche. Lo scorso marzo, in Germania, alle elezioni regionali la destra populista anti-migranti dell'Afd (Alternativa per la Germania) è riuscita per la prima volta a entrare nei parlamenti regionali di tre lander. La Cdu di Angela Merkel, invece, ha perso in due lander su tre e continua a veder calare i consensi dopo la decisione di aprire le frontiere tedesche a tutti i richiedenti asilo provenienti dalla Siria.

Del resto, nemmeno il primo Paese d’Europa è estraneo a queste dinamiche. Lo scorso marzo, in Germania, alle elezioni regionali la destra populista anti-migranti dell'Afd (Alternativa per la Germania) è riuscita per la prima volta a entrare nei parlamenti regionali di tre lander. La Cdu di Angela Merkel, invece, ha perso in due lander su tre e continua a veder calare i consensi dopo la decisione di aprire le frontiere tedesche a tutti i richiedenti asilo provenienti dalla Siria.

Il calo nei sondaggi sembra aver già avuto effetto sulla cancelleira, che, secondo Der Spiegel, “confiderebbe” nella chiusura del Brennero da parte dell'Austria qualora centinaia di migranti intendessero raggiungere la Germania dall'Italia. Purtroppo, milioni di elettori austriaci sono d’accordo con lei.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le primarie nello Stato di New York hanno premiato come previsto i candidati in testa nella corsa alla nomination per la Casa Bianca sia tra i Democratici che i Repubblicani. Per Hillary Clinton e Donald Trump, le rispettive e più o meno scontate vittorie di martedì hanno messo fine, almeno per il momento, alle ansie e ai timori delle ultime settimane e che sembravano poter intaccare il loro status di favoriti.

A giudicare dalle reazioni dei media negli Stati Uniti, le prime elezioni primarie competitive a New York da molti anni a questa parte hanno dato un impulso decisivo alle campagne dei due “frontrunners”. Trump, in particolare, dopo settimane durante le quali erano stati pubblicati centinaia di commenti e analisi che presagivano un percorso sempre più complicato verso la nomination, si ritroverebbe ora con il successo finale a portata di mano.

Le dimensioni dell’affermazione nel suo stato, in effetti, pesano come un macigno sulle speranze dei suoi due rivali, il senatore del Texas, Ted Cruz, e il governatore dell’Ohio, John Kasich. Il superamento in quasi tutti i distretti elettorali del 50% dei consensi ha permesso a Trump di aggiudicarsi ben 89 delegati sui 92 in palio. Il businessman newyorchese ha chiuso con oltre il 60% dei voti nello stato, mentre a ottenere i restanti delegati è stato Kasich (25%). Cruz è rimasto invece a bocca asciutta, fermandosi al 14,5%.

L’esito del voto di New York è indubbiamente dovuto in parte al fatto che Trump giocava in casa e che il suo principale sfidante, Cruz, è attestato su posizioni ideologiche lontane anni luce dalla maggioranza dei Repubblicani dello Stato. Vista la storia di queste primarie e della sua ascesa, a influire sullo sfondamento di Trump a New York è stato però probabilmente anche l’effetto delle polemiche con l’establishment del partito in cui è stato di nuovo coinvolto alla vigilia del voto.

In questo caso, lo scontro era avvenuto sulle nomine, in vari stati americani, dei delegati da inviare alla convention Repubblicana di luglio, quasi sempre favorevoli a Cruz e determinanti in un eventuale voto per l’assegnazione della nomination una volta svincolati dai risultati di primarie e “caucuses”. Trump ha trasformato la polemica nell’ennesimo conflitto con i vertici di un partito che cerca di ostacolarlo in tutti modi, così che quelli che sono stati definiti come grattacapi dalla stampa sono diventati un punto di forza per la sua campagna, vista la disposizione decisamente anti-sistema dell’elettorato americano di entrambi gli schieramenti.

L’onda del successo a New York potrebbe avere effetti positivi sulla corsa di Trump ma, come minimo, per scongiurare ribaltoni alla convention dovrà confermare i margini di vittoria di martedì in molti degli appuntamenti a venire, a cominciare dalle primarie di martedì prossimo in vari stati a lui comunque favorevoli: Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania e Rhode Island. L’obiettivo del partito e dei due contendenti resta quello di impedire a Trump di aggiudicarsi la maggioranza assoluta dei delegati durante primarie e “caucuses”, e dunque lasciare liberi questi ultimi di votare il loro candidato preferito alla convention di Cleveland.

Per i Democratici, la netta affermazione di Hillary Clinton ha un peso notevole dal punto di vista psicologico, anche se non aggiunge molto agli equilibri numerici. L’ex segretario di Stato ha aumentato di una trentina di delegati il suo margine di vantaggio già piuttosto consistente sul senatore del Vermont, Bernie Sanders. Soprattutto, però, ha fermato un’emorragia che durava da varie settimane, nelle quali Sanders aveva prevalso in sette delle ultime otto sfide.

Martedì, Sanders ha sopravanzato Hillary in 49 delle 62 contee in cui è suddiviso lo stato di New York, ma quest’ultima ha portato a casa quelle più popolose, affermandosi in tutti e cinque i “boroughs” della città di New York, così come nelle contee di Long Island e in quelle a nord della metropoli.

Alcuni giornali negli Stati Uniti hanno provato a spiegare come Sanders, nativo di Brooklyn, abbia perso la sfida decisiva di New York commettendo una serie di errori strategici: dagli attacchi con toni accesi a Hillary a qualche incerta dichiarazione pubblica alla trasferta-lampo in Vaticano di settimana scorsa. Anche in questo stato, però, Sanders è stato in grado di mobilitare un numero di sostenitori di gran lunga superiore a quelli accorsi per gli altri candidati Democratici e Repubblicani. I sondaggi su scala nazionale, poi, hanno evidenziato come Sanders abbia in pratica chiuso il gap che lo separava da Hillary nel gradimento degli elettori.

Anche in questo stato, però, Sanders è stato in grado di mobilitare un numero di sostenitori di gran lunga superiore a quelli accorsi per gli altri candidati Democratici e Repubblicani. I sondaggi su scala nazionale, poi, hanno evidenziato come Sanders abbia in pratica chiuso il gap che lo separava da Hillary nel gradimento degli elettori.

A influire in maniera forse decisiva sulla sua sconfitta con un distacco di quasi 16 punti percentuali potrebbero essere state invece le regole elettorali previste dal Partito Democratico di New York, scritte appositamente per salvaguardare lo status quo.

Qui come in altri stati, infatti, nelle primarie del partito possono votare solo gli elettori registrati come Democratici, mentre i circa 3 milioni registrati come “indipendenti” risultano esclusi. Proprio questa fetta di elettorato ufficialmente non allineato a nessun partito ha costituito finora la base d’appoggio più solida del cammino di Sanders, il quale ha ottenuto la maggioranza dei consensi tra gli elettori registrati come Democratici solo nel suo stato, il Vermont.

Non solo, nello stato di New York chi non era registrato nelle liste elettorali poteva farlo entro un termine scaduto 25 giorni prima del voto, quando cioè le campagne dei due candidati non avevano praticamente nemmeno iniziato a operare. Ciò ha favorito Hillary, molto più nota di Sanders in uno Stato per il quale venne eletta al Senato di Washington. Ancora peggio, poi, gli elettori registrati come “indipendenti” avevano la possibilità di cambiare la loro affiliazione e quindi votare nelle primarie Democratiche (o Repubblicane) entro il 25 ottobre dello scorso anno, quasi sei mesi fa, quando Sanders sembrava destinato a svolgere un ruolo minore nella corsa alla nomination.

Rilevanti, anche se con ogni probabilità non decisive, sono state infine le numerosissime irregolarità segnalate nelle operazioni di voto in molti seggi. Oltre a carenza di personale e macchine per la votazione non funzionanti, il dato più preoccupante è stato quello della sparizione di decine di migliaia di elettori dalle liste degli aventi diritto. Solo a Brooklyn, i Democratici hanno visto diminuire di ben 60 mila il numero di elettori registrati per il proprio partito negli ultimi mesi, laddove in quasi tutte le contee dello stato di New York è stato registrato un aumento.

Dopo il voto di New York, Hillary Clinton ha comunque mostrato di sentirsi ormai vicinissima alla nomination, come ha affermato per la prima volta in maniera esplicita nel suo intervento alla chiusura delle urne. La ex first lady è data in vantaggio in tutti e cinque gli stati del nord-est che voteranno martedì prossimo e anche quelli a cui Sanders puntava (Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island) potrebbero non essere più competitivi dopo il risultato di New York.

Sanders, da parte sua, ha chiuso la serata di martedì con una dichiarazione di circostanza per poi ritirarsi nella sua residenza in Vermont, lasciando intendere forse per la prima volta di voler riflettere su un possibile ritiro tra qualche settimana e sull’atteggiamento da tenere nei confronti di Hillary e del Partito Democratico, di cui è entrato a far parte in maniera formale solo lo scorso anno.

Con Hillary prossima alla nomination, il ruolo di Sanders avrà un certo rilievo in vista delle presidenziali di novembre. Il Partito Democratico si aspetta evidentemente che il veterano senatore appoggi senza riserve la sua rivale nelle primarie e, di certo, egli stesso aveva pensato fin dal lancio della sua campagna al momento in cui si sarebbe fermato e avrebbe dato il suo “endorsement” a Hillary. D’altra parte, la sua candidatura ha avuto fin dall’inizio il compito di esprimere il malcontento e le frustrazioni della sinistra USA per poi convogliarle in maniera inoffensiva all’interno del Partito Democratico.

Le aspettative che la candidatura di Sanders ha sollevato in ampie fasce della popolazione e, in particolare, tra giovani e lavoratori a basso reddito, rende però questa scelta, tipica delle primarie americane per entrambi i partiti, piuttosto complicata o, quanto meno, imbarazzante. Sanders ha presentato agli americani un’agenda per molti versi progressista come non accadeva da decenni, combinando politiche di redistribuzione sociale con attacchi a Hillary Clinton in quanto rappresentante di Wall Street e dei poteri forti del paese.

Forse involontariamente, vista la sua sostanziale fedeltà al Partito Democratico nei decenni trascorsi al Congresso, ciò ha contribuito a portare i riflettori sulla vera natura di Hillary, già di per sé ampiamente disprezzata da moltissimi americani, indebolendo ancor più la sua posizione di candidata alla Casa Bianca.

Questo aspetto è sicuramente da considerare, soprattutto alla luce del fatto che il confronto che si prospetta a novembre sarà tra due candidati – Hillary Clinton e Donald Trump – tra i più impopolari nella storia politica americana. Un recente sondaggio di NBC News e Wall Street Journal ha rilevato come Hillary sia vista con sfavore dal 56% degli intervistati e positivamente solo dal 32%, con un saldo negativo pari al 24%. In una situazione peggiore si trova solo Trump, con un saldo negativo del 41%, mentre Sanders è in positivo del 9%. Hillary, inoltre, suscita sentimenti negativi tra la maggioranza degli elettori maschi, tra le donne e tra i bianchi (sia uomini che donne). Un bilancio positivo lo può vantare solo tra gli appartenenti a minoranze, come neri e ispanici. Proprio il favore che Hillary raccoglie tra questi ultimi è stato determinante nel portarla a un passo dalla nomination e ciò dipende non tanto da inesistenti iniziative sue e del marito per l’emancipazione delle minoranze etniche negli Stati Uniti. Anzi, ad esempio, la “riforma” giudiziaria di Bill Clinton del 1994 ha se mai determinato un’impennata nel numero di detenuti tra gli americani di colore negli ultimi due decenni.

Hillary, inoltre, suscita sentimenti negativi tra la maggioranza degli elettori maschi, tra le donne e tra i bianchi (sia uomini che donne). Un bilancio positivo lo può vantare solo tra gli appartenenti a minoranze, come neri e ispanici. Proprio il favore che Hillary raccoglie tra questi ultimi è stato determinante nel portarla a un passo dalla nomination e ciò dipende non tanto da inesistenti iniziative sue e del marito per l’emancipazione delle minoranze etniche negli Stati Uniti. Anzi, ad esempio, la “riforma” giudiziaria di Bill Clinton del 1994 ha se mai determinato un’impennata nel numero di detenuti tra gli americani di colore negli ultimi due decenni.

Il relativo successo di Hillary tra neri e “latinos” dipende in larga misura dalla promozione delle politiche identitarie da parte del Partito Democratico in questi anni, non a caso in parallelo con lo spostamento a destra registrato sulle questioni economiche, sociali e della sicurezza nazionale.

Questo contribuisce a spiegare perché gli appartenenti a minoranze etniche compongano una fetta molto consistente degli elettori registrati come Democratici, i quali a loro volta sono stati gli unici a poter votare in alcune primarie che sembrano avere deciso le sorti della nomination in casa Democratica, come appunto quelle nello stato di New York di questa settimana.