- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

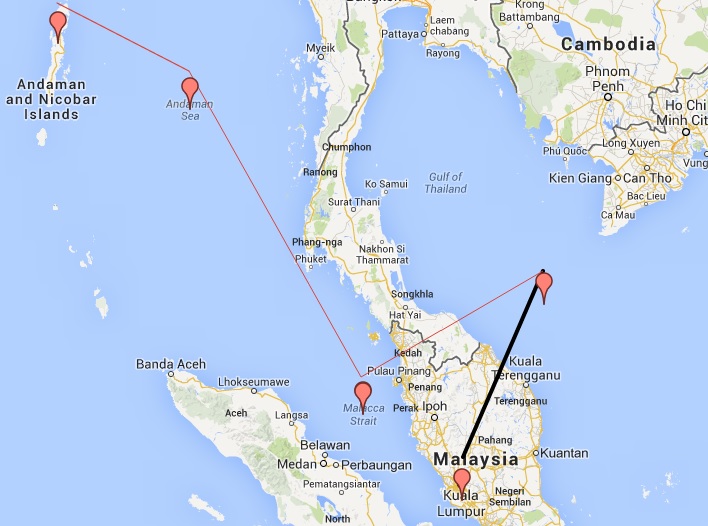

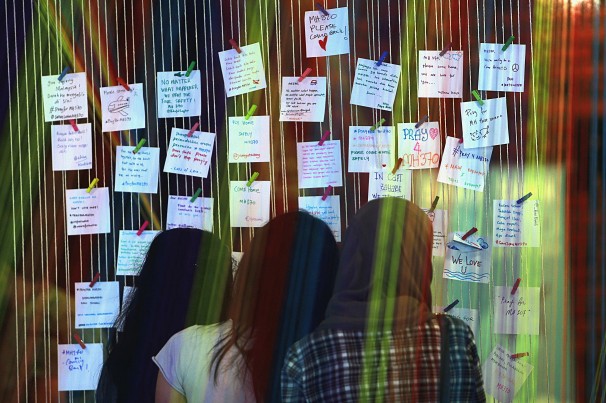

Nonostante la sorte del volo Malaysia Airlines 370 e dei suoi 239 passeggeri continui a rimanere avvolta nel mistero a più di dieci giorni dalla scomparsa, alcune rivelazioni giornalistiche e delle autorità locali hanno iniziato in questi giorni a fare luce su quanto è accaduto nei cieli del sud-est asiatico durante le prime ore di sabato 8 marzo. In particolare, l’ipotesi del dirottamento sembra diventata ora la più probabile dopo la notizia di una deliberata inversione di rotta a bordo del velivolo.

Inoltre, citando anonime fonti americane, il New York Times ha riportato che l’aereo avrebbe cambiato la propria rotta non con una virata operata manualmente ma in seguito alla modifica delle coordinate di volo sul computer di bordo

Ciò comporta anche la pressoché totale certezza che ad operare le modifiche necessarie alla rotta Kuala Lumpur-Pechino sia stato un esperto del funzionamento del Boeing 777 o, quanto meno, di altri modelli della compagnia statunitense.

In questo nuovo scenario, le indagini si stanno concentrando sul comandante, Zaharie Ahmad Shah, e sul giovane co-pilota, Fariq Abdul Hamid, le cui abitazioni nella capitale malese sono già state perquisite. In quella del comandante è stato analizzato il simulatore di volo che egli aveva a disposizione, ma le tracce rimaste delle esercitazioni si riferirebbero a molteplici piste di atterraggio in Asia e in Europa, senza fornire indicazioni di possibili piani suicidi.

Quest’ultima ipotesi si scontra d’altra parte con le altre rivelazioni diffuse già la settimana scorsa, cioè che il Boeing 777 aveva proseguito il proprio volo per almeno altre sei ore dopo che gli strumenti di comunicazione con i controllori del traffico aereo civile erano stati spenti.

Come è noto, sono stati i radar militari malesi a rivelare sia la virata dalla rotta prestabilita che il proseguimento del volo. Nella giornata di martedì ciò è stato confermato anche dai militari thailandesi, i quali hanno fatto sapere di avere ricevuto fino all’1:22 dell’8 marzo scorso i normali segnali dal volo MH370 diretto a Pechino, per poi vederlo sparire dai radar. Sei minuti più tardi, l’aviazione militare thailandese ha poi intercettato il segnale di un velivolo sconosciuto, possibilmente quello della Malaysia Airlines, diretto ora verso ovest al di sopra dello Stretto di Malacca. Dal momento che i segnali satellitari non permettono di localizzare il velivolo, le ricerche si stanno concentrando in aree comprese all’interno di due ampie zone a forma di arco, la prima verso nord-ovest e che va dalla Thailandia fino al Kazakistan, la seconda verso sud dall’Indonesia all’Oceano Indiano sud-orientale.

Dal momento che i segnali satellitari non permettono di localizzare il velivolo, le ricerche si stanno concentrando in aree comprese all’interno di due ampie zone a forma di arco, la prima verso nord-ovest e che va dalla Thailandia fino al Kazakistan, la seconda verso sud dall’Indonesia all’Oceano Indiano sud-orientale.

La prima area ha suggerito svariate teorie vista la folta presenza in essa di organizzazioni terroristiche. Difficilmente, tuttavia, l’aereo avrebbe potuto effettuare un atterraggio senza essere intercettato, dal momento che avrebbe dovuto attraversare spazi aerei fortemente sorvegliati da vari paesi. Nel secondo caso, invece, sono inclusi ampi tratti marini spesso senza copertura radar, così che un eventuale schianto potrebbe risultare difficile da individuare.

Nell’Oceano Indiano sud-orientale le ricerche sono affidate alle autorità australiane, le quali hanno però avvertito delle difficoltà incontrate nel coprire un’area molto vasta con mezzi limitati.

A rendere ancora più complicata la vicenda è stata poi una dichiarazione rilasciata dal governo cinese sempre nella giornata di martedì. Pechino, cioè, non avrebbe trovato alcuna prova che qualcuno tra i 153 passeggeri di nazionalità cinese dei 227 a bordo sia da collegare a trame terroristiche o di possibili dirottamenti.

Le autorità cinesi potrebbero però cercare di allentare le pressioni a cui sono sottoposte dopo il recente attentato terroristico nella città di Kunming, nel sud-ovest del paese, condotto dai separatisti Uiguri e che ha fatto 29 vittime.

La probabilità di un dirottamento porta in ogni caso a valutare con attenzione la pista terroristica, anche se stranamente i media e i governi occidentali, a cominciare da quelli americani, hanno finora messo in guardia da conclusioni affrettate in questo senso, mentre in presenza di episodi sospetti sono soliti agitare la minaccia terroristica anche in assenza di indizi significativi.

Tra i pochi a non avere escluso questa pista già settimana scorsa è stato il direttore della CIA, John Brennan, il quale in un intervento al Council on Foreign Relations di New York aveva ammesso l’ipotesi del terrorismo, suggerendo addirittura non meglio specificate “rivendicazioni di responsabilità” circa l’aereo scomparso.

Che gli Stati Uniti possano essere in possesso di maggiori informazioni sull’accaduto lo si può ipotizzare dalla massiccia presenza di installazioni militari e sistemi di sorveglianza su cui possono contare in quest’area del globo, soprattutto in seguito all’escalation militare seguita alla svolta strategica anti-cinese nel continente asiatico decisa dall’amministrazione Obama. Questa possibilità l’ha prospettata nel fine settimana anche un ex comandante dell’aviazione militare USA, generale Tom McInerney. Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata alla Fox ha affermato che il governo americano sa molto di più di quanto afferma pubblicamente e che ha “un quadro [dell’accaduto] più chiaro di quello dei governi di Cina e Malaysia”.

Questa possibilità l’ha prospettata nel fine settimana anche un ex comandante dell’aviazione militare USA, generale Tom McInerney. Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata alla Fox ha affermato che il governo americano sa molto di più di quanto afferma pubblicamente e che ha “un quadro [dell’accaduto] più chiaro di quello dei governi di Cina e Malaysia”.

Dichiarazioni simili gettano qualche ombra anche sulla polemica, ora parzialmente rientrata, tra Kuala Lumpur e Washington, con il governo malese che avrebbe rifiutato l’assistenza dell’FBI nelle indagini per poi smorzare i toni e confermare pubblicamente la collaborazione con l’ente federale di polizia statunitense.

Oltre a questi interrogativi ne restano poi aperti molti altri, a cominciare dalle reali identità dei passeggeri - o di alcuni di essi - che potrebbero rappresentare la chiave per la risoluzione del mistero.

Inoltre, anche il comportamento del governo malese continua a suscitare perplessità. Innanzitutto, non è chiaro il motivo per cui l’annuncio del cambiamento di rotta del Boeing 777 sia avvenuto così tardivamente nonostante i militari avessero da subito intercettato segnali radar dal velivolo scomparso.

Il governo di Kuala Lumpur, infine, aveva inizialmente smentito le notizie provenienti dagli Stati Uniti che l’aeromobile aveva volato a lungo dopo avere perso contatto con i controllori del traffico aereo civile, per poi fare marcia indietro poche ore più tardi e confermare pubblicamente le rivelazioni diffuse dalla stampa internazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

I percorsi sempre più divergenti della Russia e dei governi occidentali sulla crisi in Ucraina sono apparsi evidenti anche nella giornata di lunedì dopo l’annuncio dei risultati ufficiali del referendum andato in scena domenica in Crimea. Un’affluenza superiore all’83% e una maggioranza di quasi il 97% a favore dell’ingresso della penisola sul Mar Nero nella Federazione Russa, hanno assestato un grave colpo alla credibilità del nuovo regime golpista installato a Kiev, spingendo i suoi sponsor in Occidente a prendere provvedimenti di emergenza per provare a evitare una ormai probabile “annessione” da parte di Mosca.

Da parte loro, dopo la chiusura delle urne e la diffusione dei risultati, le autorità della Crimea non hanno perso tempo a lanciare un appello alla Russia. Il Consiglio Supremo della Crimea ha infatti adottato una risoluzione con la quale viene chiesta l’ammissione nella Federazione Russa con lo status di repubblica. La suddivisione amministrativa della Russia prevede attualmente 21 repubbliche, la cui denominazione è assegnata generalmente ad entità composte in prevalenza da etnie non russe.

Da Mosca sono giunti segnali confortanti per la maggioranza russa di Crimea, con ad esempio il presidente della Camera Bassa del Parlamento, Sergei Naryshkin, che ha assicurato che il suo paese “farà la propria parte rapidamente e in maniera responsabile”. Il presidente Putin ha poi messo la propria firma su un decreto che riconosce la Crimea come uno stato “sovrano e indipendente”. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale ITAR-Tass, inoltre, nella giornata di martedì lo stesso Putin parlerà di fronte al Parlamento russo, forse per annunciare l’accettazione della Crimea nella Federazione Russa.

Nonostante il muro contro muro, sottolineato dall’ennesima telefonata infruttuosa di domenica tra Obama e Putin, la Russia continua a mostrarsi tutt’altro che indisponibile a trattare, come confermano i punti, resi noti lunedì dal ministero degli Esteri, sui quali dovrebbe basarsi un possibile negoziato per la risoluzione della crisi.

Essi includono, tra l’altro, l’assegnazione all’Ucraina dello status di “paese neutrale” attraverso una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la creazione di un’assemblea costituzionale a Kiev per approvare una nuova carta che offra maggiore autonomia alle varie regioni, la reintroduzione del russo come seconda lingua ufficiale e il riconoscimento del voto di domenica in Crimea.

Le proposte, tuttavia, sarebbero già state respinte dall’Occidente e dal governo ucraino. La crisi in Ucraina è stata d’altra parte scatenata dagli Stati Uniti e dai loro alleati proprio per sottrarre questo paese all’influenza russa, mentre le nuove autorità di Kiev, subito dopo la deposizione del presidente Yanukovich e sotto l’influenza di movimenti e partiti neo-fascisti i cui esponenti occupano incarichi importanti all’interno del nuovo regime, avevano subito abolito il russo come lingua ufficiale nel paese.

La diplomazia europea, intanto, ha partorito le sanzioni annunciate da giorni indipendentemente dall’esito del referendum di domenica. L’UE ha così pubblicato una lista di 21 cittadini russi e ucraini colpiti dal provvedimento, tra cui il primo ministro e il presidente del Parlamento della Crimea, rispettivamente Sergei Aksyonov e Vladimir Konstantinov.

Sempre lunedì, con un ordine esecutivo lo stesso presidente Obama ha a sua volta annunciato sanzioni contro sette esponenti del governo russo e quattro della precedente amministrazione ucraina, inclusi due consiglieri di Putin, il vice primo ministro di Mosca, Dmitry Rogozin, e il deposto presidente Yanukovich.

Le motivazioni dell’azione statunitense sono state spiegate, apparentemente senza traccia di ironia o imbarazzo, dalla stessa Casa Bianca e sarebbero legate alle presunte responsabilità delle personalità russe colpite dal provvedimento nella violazione “della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. In ogni caso, non solo il Cremlino appare ben poco preoccupato per misure punitive che, per essere efficaci, dovrebbero in primo luogo includere misure dannose per gli stessi interessi occidentali, ma anche i governi che appoggiano il regime di Kiev sembrano riporre poche speranze in un’inversione di rotta da parte russa in seguito all’applicazione delle sanzioni.

In ogni caso, non solo il Cremlino appare ben poco preoccupato per misure punitive che, per essere efficaci, dovrebbero in primo luogo includere misure dannose per gli stessi interessi occidentali, ma anche i governi che appoggiano il regime di Kiev sembrano riporre poche speranze in un’inversione di rotta da parte russa in seguito all’applicazione delle sanzioni.

Le dichiarazioni rilasciate alla TV tedesca nel fine settimana dal ministro degli Esteri di Berlino, Frank-Walter Steinmeier, sono apparse significative in questo senso. Il politico socialdemocratico ha cioè riconosciuto che la Russia sta facendo i preparativi necessari per “assorbire la Crimea” e gli sviluppi nella penisola non potranno perciò essere cambiati nel breve periodo. Piuttosto, ha aggiunto Steinmeier, l’obiettivo immediato dovrebbe essere quello di evitare che il conflitto in corso non sfoci in un “confronto tra le forze armate russe e quelle ucraine”.

Una simile evoluzione condurrebbe probabilmente ad un pericolosissimo scontro armato tra la Russia e l’Occidente, cosa che molti a ovest dell’Ucraina non sembrano auspicare, a cominciare dalla Germania, la cui economia sarebbe tra le più esposte nel caso i rapporti con Mosca dovessero precipitare definitivamente.

Le reali intenzioni dei governi occidentali rimangono comunque difficili da decifrare, così che il rischio di un aggravamento delle tensioni risulta estremamente concreto. Sempre lunedì, infatti, il nuovo regime di Kiev, che opera in coordinamento con i propri sponsor a Washington, Berlino e Bruxelles, ha presentato in Parlamento una proposta di legge che non fa nulla per contribuire alla distensione.

Il provvedimento chiede al presidente ad interim, Oleksandr Turchynov, di dichiarare lo stato di allerta delle forze armate ucraine e di creare milizie per la difesa del paese, verosimilmente inquadrando le squadre neo-fasciste che hanno combattuto contro le forze di sicurezza nelle scorse settimane. In maniera ancora più provocatoria, potrebbe essere poi sottoposta agli Stati Uniti e alla NATO una richiesta di assistenza militare, mentre dovrebbero essere interrotti i rapporti diplomatici con la Russia e rivisto l’accordo con Mosca per lo stazionamento fino al 2042 della propria flotta nel Mar Nero.

Alcune di queste misure rappresentano una sorta di lista dei desideri degli stessi governi occidentali, le cui mire sull’Ucraina hanno contribuito in maniera determinante all’esplosione della crisi in un paese ritenuto di importanza vitale dalla Russia, smentendo ulteriormente le pretese di questi ultimi di operare soltanto per una soluzione pacifica e condivisa da tutte le parti in causa. L’aver puntato su forze ultra-nazionalistiche se non apertamente neo-fasciste da parte di Washington e Berlino per avanzare i propri interessi in Europa Orientale, fino alla deposizione illegale di un presidente democraticamente eletto, basterebbe dunque già di per sé a smascherare l’ipocrisia delle dichiarazioni e delle condanne nei confronti di Mosca che stanno circolando in questi giorni. A ciò vanno poi aggiunte le sistematiche violazioni del diritto internazionale di cui gli Stati Uniti in primo luogo si macchiano da decenni in una lunghissima lista di paese.

L’aver puntato su forze ultra-nazionalistiche se non apertamente neo-fasciste da parte di Washington e Berlino per avanzare i propri interessi in Europa Orientale, fino alla deposizione illegale di un presidente democraticamente eletto, basterebbe dunque già di per sé a smascherare l’ipocrisia delle dichiarazioni e delle condanne nei confronti di Mosca che stanno circolando in questi giorni. A ciò vanno poi aggiunte le sistematiche violazioni del diritto internazionale di cui gli Stati Uniti in primo luogo si macchiano da decenni in una lunghissima lista di paese.

La denuncia dello smembramento di un paese sovrano dopo il referendum tenuto in Crimea, infine, si scontra ad esempio con la decisione di appoggiare l’indipendenza unilaterale del Kosovo dalla Serbia e l’impulso dato alle divisioni settarie nella ex Jugoslavia negli anni Novanta, sempre con lo scopo di allargare l’influenza occidentale verso l’Europa dell’est.

Che queste contraddizioni vengano puntualmente dimenticate nei resoconti quotidiani dei fatti di Crimea e Ucraina è possibile solo grazie allo sforzo nel manipolare la realtà messo in atto dai media ufficiali in Occidente. Questi ultimi, come sempre, continuano ad agire da cassa di risonanza delle ragioni dell’imperialismo a stelle e strisce, trasformando, nel caso specifico, la Russia nell’aggressore e gli Stati Uniti e i loro alleati negli strenui difensori di una fantomatica “rivoluzione democratica”, portata invece a termine da gruppi armati tra cui spiccano i diretti discendenti dei collaborazionisti ucraini durante l’occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La prova di forza tra l’Occidente e la Russia dopo il colpo di stato in Ucraina - favorito dagli USA e dai loro alleati e condotto da formazioni armate neo-fasciste - continua senza sosta dopo l’incontro di questa settimana alla Casa Bianca tra il presidente Obama e il neo-premier Arseny Yatseniuk e il persistente fallimento degli sforzi diplomatici per risolvere la crisi.

In seguito alle nuove minacce di sanzioni economiche e all’escalation militare volta ad accerchiare la Russia da parte degli Stati Uniti e della NATO, Mosca è ricorsa ad alcune contromosse. Non solo il Cremlino ha annunciato l’inizio di una nuova esercitazione militare ai confini con l’Ucraina, ma ha anche prospettato l’adozione di proprie sanzioni “simmetriche” in risposta a quelle occidentali.

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che le esercitazioni coinvolgeranno 8.500 uomini e svariati equipaggiamenti bellici, facendo aumentare immediatamente i timori di un possibile allargamento dell’intervento dalla Crimea ad altre regioni dell’Ucraina orientale.

In merito alle sanzioni, a parlare è stato il vice ministro per lo Sviluppo Economico, Alexei Likhachev, il quale ha promesso azioni di ritorsione nel caso dovessero essere presi provvedimenti di natura economica da parte dei governi occidentali. L’arma principale russa, anche se non l’unica, potrebbe essere quella energetica, visto che molti paesi europei dipendono quasi interamente dalle forniture di gas provenienti da Mosca, senza disporre a breve di alternative percorribili.

In vista del referendum sull’indipendenza della Crimea previsto per domenica prossima, intanto, il parlamento di Kiev ha chiesto ufficialmente alle Nazioni Unite di convocare una sessione di emergenza al Palazzo di Vetro per impedire “l’annessione” della penisola sul Mar Nero da parte della Russia. L’appello dei parlamentari ucraini si baserebbe sul principio di auto-difesa, riconosciuto dall’ONU, secondo il quale un paese ha il diritto di chiedere l’aiuto di altri stati o di organizzazioni per la sicurezza collettiva - come la NATO - per ristabilire la propria integrità territoriale quando essa viene violata.

Qualsiasi risoluzione ONU in questo senso non ha ovviamente alcuna possibilità di essere approvata dal Consiglio di Sicurezza, dove la Russia detiene il potere di veto, ma l’appello di Kiev potrebbe fornire la giustificazione di un intervento della NATO a sostegno di un paese che di essa non fa parte - come l’Ucraina - in caso di escalation della crisi. Proprio questo scenario lo ha evocato un paio di giorni fa il capo di Stato Maggiore USA, generale Martin Dempsey, assicurando che le forze armate americane sono pronte a “rispondere militarmente” alla Russia, se sarà necessario.

Proprio questo scenario lo ha evocato un paio di giorni fa il capo di Stato Maggiore USA, generale Martin Dempsey, assicurando che le forze armate americane sono pronte a “rispondere militarmente” alla Russia, se sarà necessario.

Preparativi militari stanno avvenendo anche nella stessa Ucraina dopo l’annuncio del presidente ad interim, Oleksandr Turchynov, della necessità di lanciare un piano di arruolamento di decine di migliaia di volontari in un esercito attualmente ridotto all’osso.

Secondo il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, Andry Parubiy, già 40 mila volontari avrebbero risposto all’appello delle nuove autorità. L’annuncio di Parubiy suona a dir poco sinistro visti i suoi precedenti. Quest’ultimo è infatti uno dei numerosi esponenti della galassia dell’estrema destra ucraina che sono stati protagonisti della deposizione illegale dell’ormai ex presidente Yanukovich e che hanno ottenuto incarichi di rilievo nel nuovo governo.

Parubiy è ad esempio il co-fondatore del partito anti-semita Svoboda e durante gli scontri di piazza delle scorse settimane aveva guidato i gruppi paramilitari neo-fascisti inquadrati nell’organizzazione “Settore Destro” contro le forze dell’ordine.

A formazioni simili, va ricordato, appartenevano i cecchini che nelle fasi finali del confronto con il governo Yanukovich si sono resi responsabili della gran parte dei morti nelle strade di Kiev. La conferma di ciò era emersa la settimana scorsa in seguito alla pubblicazione di una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri estone, Urman Paet, e la numero uno della diplomazia UE, baronessa Catherine Ashton, nella quale il primo spiegava appunto che i cecchini facevano parte dell’opposizione e non delle forze di sicurezza.

Come la Ashton - con ogni probabilità già a conoscenza dei fatti descritti da Paet - media e governi occidentali hanno accolto con indifferenza la rivelazione esplosiva su eventi che sono risultati determinanti nel mobilitare l’opinione pubblica occidentale a favore del golpe, portato a termine dopo la diffusione della notizia delle decine di morti a Kiev.

Il silenzio occidentale riguarda poi anche la stessa presenza nel nuovo governo ucraino di individui come Parubiy, il cui vice nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Dmytro Yarosh, è il fondatore di “Settore Destro”. I tentativi di minimizzare il ruolo dell’estrema destra violenta e neo-fascista nelle vicende in corso a Kiev si scontrano dunque con una serie di nomine inquietanti, come ad esempio quelle di membri del partito Svoboda (già partito Nazional-Socialista di Ucraina) a ministro della Difesa (ammiraglio Ihor Tenyukh), a vice primo ministro per le questioni economiche (il fondamentalista anti-abortista Oleksandr Sych), a ministro dell’Agricoltura (Ihor Shvaika), dell’Ecologia e delle Risorse Naturali (Andriy Mokhnyk, protagonista qualche mese fa di un incontro con esponenti di Forza Nuova), dell’Educazione (Serhiy Kvit) e a Procuratore Generale (Oleh Makhnitskyi).

In questo scenario rapidamente delineatosi a Kiev con il pieno appoggio occidentale dopo la deposizione di Yanukovich, seguita anche dalla messa fuori legge della lingua russa in Ucraina, risultano poco rassicuranti le promesse fatte a Washington dal premier Yatseniuk di volere aprire un dialogo con le autorità della Crimea per aumentare il livello di autonomia della repubblica, composta per oltre il 60 per cento da russi o russofoni. In ogni caso, al contrario delle tesi propagandate dai principali media occidentali, la risoluzione della crisi ucraina dipenderà non tanto dalle decisioni del presidente Putin ma, in larga misura, da quelle di Washington e Berlino.

In ogni caso, al contrario delle tesi propagandate dai principali media occidentali, la risoluzione della crisi ucraina dipenderà non tanto dalle decisioni del presidente Putin ma, in larga misura, da quelle di Washington e Berlino.

In altre parole, se i resoconti ufficiali di questi giorni continuano a mettere in evidenza i presunti sforzi diplomatici dei governi occidentali per convincere Mosca a ritirare i propri soldati e ad accettare, ad esempio, la creazione un “gruppo di contatto” o l’invio di osservatori internazionali in Crimea per mettere fine allo stallo, la questione decisiva nella vicenda ucraina sembra essere in realtà il punto fino a cui gli USA e i loro alleati intenderanno spingersi per avanzare le loro mire strategiche nei confronti della Russia.

Per Putin, d’altra parte, l’Ucraina rappresenta un interesse vitale e il passaggio di questo paese sotto l’influenza occidentale, oltretutto con un regime composto da russofobi di estrema destra, rischia di portare, nel medio o lungo periodo, all’installazione di missili NATO praticamente entro i propri confini o alla sottrazione dello sbocco sul Mar Nero.

La Russia, perciò, non è in nessun modo disposta a cedere terreno se non di fronte a rassicurazioni sostanziali da parte occidentale. Più che rassicurazioni, quelle che vengono offerte al Cremlino sono però soltanto minacce che, se seguite, potrebbero condurre ad uno scontro frontale sia sul piano economico che militare, con pesantissime conseguenze, tuttavia, che l’Occidente potrebbe essere tutt’altro che disposto a dover pagare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Con l’annuncio ufficiale diffuso la settimana scorsa che indica le date in cui si terrà il voto per il rinnovo della Camera bassa del parlamento indiano (“Lok Sabha”), sta entrando nel vivo una campagna elettorale definita dai media di mezzo mondo come la più importante da svariati decenni nella più popolosa democrazia del pianeta. L’appuntamento con le urne giunge infatti in un momento di profonda crisi del sistema economico di questo paese di oltre 1,2 miliardi di abitanti, il cui percorso verso il cambiamento minaccia di generare immense tensioni sociali.

Il faticoso meccanismo elettorale indiano prevede lo svolgimento del voto in numerose fasi che dureranno addirittura cinque settimane, dal 7 aprile al 12 maggio prossimi. Alcuni giorni più tardi verranno ufficializzati i risultati che assegneranno i 545 seggi della Camera bassa interamente elettiva, così che il nuovo governo dovrebbe essere insediato tra la fine di maggio e i primi di giugno.

Il sistema bicamerale indiano è composto anche da una Camera alta o Consiglio degli Stati (“Rajya Sabha”), i cui 250 membri sono nominati dalle assemblee legislative locali e, in minima parte, dal presidente della Repubblica.

Secondo tutti i sondaggi finora condotti, il partito del Congresso Nazionale Indiano al potere dovrebbe andare incontro ad una sonora sconfitta, probabilmente la più pesante della propria storia. Alcuni osservatori hanno tuttavia messo in guardia da conclusioni affrettate, visto che il partito guidato da Sonia Gandhi in altre occasioni nel recente passato era stato dato per battuto per poi far segnare risultati decisamente migliori a urne chiuse.

A beneficiare della possibile débacle del Congresso, in ogni caso, dovrebbe essere in primo luogo il partito nazionalista indù Bharatiya Janata (Partito del Popolo, BJP), tradizionale punto di riferimento della borghesia imprenditoriale indiana, già al potere in un governo di coalizione tra il 1998 e il 2004. Alla luce della frammentazione del sistema politico dell’India, però, è estremamente improbabile che uno dei due principali partiti riesca ad ottenere la maggioranza assoluta in parlamento, così che risulteranno ancora una volta decisivi i partiti minori, in particolare quelli locali e su base etnica o di casta.

La classe dirigente indiana si trova di fronte a scelte determinanti per il futuro del paese, in gran parte richieste dall’alta borghesia locale e dagli ambienti finanziari internazionali. L’India, infatti, da alcuni anni deve fare i conti con una crescita nemmeno lontanamente sufficiente a garantire la creazione dei posti di lavoro necessari ad assorbire la propria impetuosa crescita demografica, mentre l’inflazione continua a rimanere al di sopra dei livelli di guardia. Allo stesso modo, come altri paesi emergenti, l’India ha assistito ad una fuga di capitali negli ultimi mesi in seguito al parziale ritiro del “quantitative easing” della Federal Reserve americana e il possibile conseguente rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

Parallelamente a tutto ciò, centinaia di milioni di indiani sono tuttora costretti a vivere in condizioni di disperata povertà, spesso potendo contare su meno di 2 dollari al giorno.

Trovando il proprio sostegno elettorale soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione, il partito del Congresso ha garantito finora, e soprattutto durante la penultima legislatura, tra il 2004 e il 2009, un certo livello di spesa destinata all’assistenza sociale. Questi ultimi anni, tuttavia, sono stati segnati da un tentativo di accelerare le “riforme” di libero mercato, la cui implementazione è risultata però faticosa a causa della forte e più che giustificata opposizione popolare.

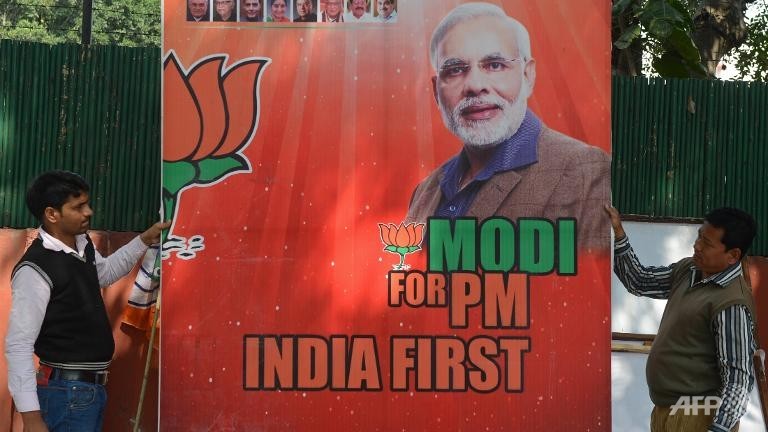

La scelta di Sonia Gandhi e del suo partito di aprire il sistema economico indiano al capitale straniero, così come, ad esempio, di provare a smantellare i sussidi ai prezzi dell’energia, ad allentare le regolamentazioni per le imprese e le protezioni per i lavoratori o a tagliare sensibilmente la spesa pubblica per ridurre il deficit, hanno determinato un significativo crollo della popolarità del Congresso, senza comunque incontrare il favore e l’appoggio della borghesia indiana. Contrariata dall’incertezza con cui il Congresso ha cercato di mettere in atto le “riforme” richieste, quest’ultima ha invece dirottato il proprio sostegno verso il BJP e il suo candidato premier, Narendra Modi. Primo ministro dello stato occidentale di Gujarat, Modi è una figura molto controversa perché sospettato di avere favorito i pogrom anti-musulmani avvenuti sotto la sua leadership nel 2002 e che causarono migliaia di morti.

Contrariata dall’incertezza con cui il Congresso ha cercato di mettere in atto le “riforme” richieste, quest’ultima ha invece dirottato il proprio sostegno verso il BJP e il suo candidato premier, Narendra Modi. Primo ministro dello stato occidentale di Gujarat, Modi è una figura molto controversa perché sospettato di avere favorito i pogrom anti-musulmani avvenuti sotto la sua leadership nel 2002 e che causarono migliaia di morti.

Lo sdoganamento e la promozione di Modi sono dovuti alla sua azione politica ultradecennale dedicata alla difesa degli interessi del capitalismo indiano e alla repressione di qualsiasi opposizione allo strapotere del business nel suo stato.

Questi servizi resi alla borghesia indiana hanno fatto passare dunque in secondo piano le sue responsabilità nelle violenze anti-musulmane e sono stati il trampolino di lancio del leader del BJP, abbracciato recentemente anche dagli Stati Uniti dopo essere stato a lungo sulla lista nera di Washington.

Anche se i principali media indiani e occidentali stanno già celebrando il possibile successo di Modi e del BJP, la popolarità di questo partito risulta tutt’altro che travolgente, tanto che la probabile affermazione elettorale dipenderà in larga misura dal discredito del Congresso, penalizzato anche da svariati scandali legati ad episodi di corruzione. L’acceso nazionalismo indù e le politiche aggressivamente pro-business che lo caratterizzano continuano infatti a suscitare una decisa ostilità tra ampie fasce della popolazione. Il BJP, d’altra parte, nella sua storia ultra-trentennale solo in una occasione è stato in grado di raccogliere più del 25% dei consensi su scala nazionale.

L’ascesa del BJP ha spinto il Congresso a scegliere una campagna elettorale condotta all’insegna della difesa del secolarismo e delle politiche “progressiste” che teoricamente dovrebbero caratterizzarlo. L’inclinazione “neo-liberista” abbracciata a livello pratico dal partito, sia pure in maniera incerta, da almeno due decenni a questa parte ha però contribuito a scavare un solco tra di esso e la propria tradizionale base elettorale, sempre più alienata da un clan di potere che lascerà in eredità al nuovo governo un paese con tassi di povertà stratosferici e servizi pubblici allo sfascio.

La decisione di candidare Rahul Gandhi alla carica di primo ministro, inoltre, potrebbe non aiutare il Partito del Congresso. Il 43enne vice-presidente del partito, figlio di Sonia e dell’ex premier assassinato Rajiv Gandhi, ha infatti poca esperienza politica, ancor meno carisma e rappresenta il simbolo stesso del monopolio della sua famiglia sul Congresso e sulla politica indiana. La sua campagna elettorale di impronta populista, perciò, dovrebbe fare ben poco per ribaltare gli equilibri indicati dai sondaggi di opinione. Dell’impopolarità del Congresso e della relativa incapacità del BJP di intercettare in maniera decisiva i voti degli elettori delusi dall’attuale governo potrebbe beneficiare almeno in parte il nuovo Partito dell’Uomo Comune (“Aam Aadmi”, AAP). Questo movimento ha saputo sfruttare il malcontento generalizzato per la classe politica indiana, promuovendo battaglie anti-corruzione che recentemente gli sono valse un inaspettato successo nelle elezioni per il rinnovo dell’assemblea locale della capitale, Delhi.

Dell’impopolarità del Congresso e della relativa incapacità del BJP di intercettare in maniera decisiva i voti degli elettori delusi dall’attuale governo potrebbe beneficiare almeno in parte il nuovo Partito dell’Uomo Comune (“Aam Aadmi”, AAP). Questo movimento ha saputo sfruttare il malcontento generalizzato per la classe politica indiana, promuovendo battaglie anti-corruzione che recentemente gli sono valse un inaspettato successo nelle elezioni per il rinnovo dell’assemblea locale della capitale, Delhi.

Pur non proponendo molto altro di un sistema come quello attuale ma senza corruzione o interferenze della politica nell’economia, l’AAP potrebbe conquistare un numero considerevole di seggi a livello nazionale, grazie anche al declino dei vari partiti di sinistra, alleati o ex alleati del partito del Congresso all’interno della cosiddetta Alleanza Progressista Unita.

A pesare sul voto in India e sulle sorti del prossimo governo, infine, saranno anche le delicate questioni strategiche e di politica estera che stanno segnando il continente, soprattutto in conseguenza della “svolta” asiatica anti-cinese annunciata da qualche anno dall’amministrazione Obama.

Le élite indiane sono in bilico tra l’abbraccio della partnership strategica con Washington e gli interessi nazionali contrastanti che, per ragioni principalmente economiche e di sicurezza energetica, suggerirebbero un certo grado di cooperazione con la Cina e, ad esempio, l’ulteriore rafforzamento dei legami con l’Iran.

Anche per questa ragione, perciò, in molti vedono con una qualche apprensione il sempre più probabile arrivo al potere a Delhi di Narendra Modi e del BJP, il cui nazionalismo spinto accompagnato a politiche ultra-liberiste, sull’esempio del governo Abe in Giappone, potrebbe scatenare forze difficilmente controllabili e determinare un pericoloso deterioramento dei rapporti con i vicini e rivali di sempre – Pakistan e Cina – alimentando ulteriormente le tensioni più o meno latenti in Asia centrale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Una vicenda di spionaggio all’interno delle strutture stesse del governo americano sta scatenando accese polemiche in questi giorni tra i vertici della CIA da una parte e alcuni membri del Congresso di Washington dall’altra. Al centro della controversia c’è il contenuto del rapporto di una commissione del Senato sugli interrogatori con metodi di tortura condotti dall’agenzia di Langley dopo l’11 settembre 2001 e, parallelamente, la minaccia alla separazione del potere legislativo da quello esecutivo rappresentata dall’ingigantimento dell’apparato della sicurezza nazionale d’oltreoceano con il pretesto della lotta al terrorismo.

Le origini della vicenda vanno fatte risalire all’accordo che la presidente della commissione del Senato per i Servizi Segreti, la democratica Dianne Feinstein, aveva raggiunto nel 2009 con l’allora direttore della CIA, Leon Panetta, per mettere a disposizione dei membri della stessa commissione milioni di documenti dell’agenzia relativi agli interrogatori di presunti terroristi.

Per analizzare il materiale, i senatori e i rispettivi staff avevano però dovuto recarsi fisicamente in una stanza di un edificio della CIA non lontano dalla sede di Langley, in Virginia. Alla fine, dopo quattro anni di lavoro, nel dicembre del 2012 la commissione del Senato ha potuto ultimare il proprio rapporto di circa 6.300 pagine. Esso, tuttavia, rimane a tutt’oggi classificato, soprattutto a causa delle resistenze manifestate dalla stessa CIA alla sua pubblicazione, nonostante sia stato ufficialmente appoggiato anche dalla Casa Bianca.

Le conclusioni del rapporto, secondo indiscrezioni pubblicate dai giornali, sarebbero estremamente critiche nei confronti dei metodi illegali utilizzati dalla CIA e autorizzati dai vertici dell’amministrazione Bush.

In ogni caso, dopo la fine dei lavori la commissione del Senato informò la CIA dei risultati della propria indagine e il successore di Panetta, l’attuale direttore John Brennan, preparò una risposta ufficiale di 122 pagine per respingere le accuse e confutare i fatti su cui il rapporto si era basato.

La buona fede di Brennan - già primo consigliere di Obama in materia di anti-terrorismo - è stata però messa in discussione da alcuni recenti fatti, a cominciare da una dichiarazione pubblica fatta nel dicembre scorso dal senatore democratico del Colorado, nonché membro della commissione per i Servizi Segreti, Mark Udall. Quest’ultimo aveva cioè rivelato l’esistenza di un’analisi interna condotta dalla CIA alcuni anni fa sotto la direzione di Panetta, nella quale venivano sostanzialmente condivise le conclusioni critiche a cui era giunto il rapporto del Congresso sugli interrogatori.

Udall intendeva sollevare “interrogativi sui motivi per cui l’analisi interna della CIA - mai portata all’attenzione della commissione [per i Servizi Segreti del Senato] - risultava differente dalla risposta formale seguita all’indagine della commissione stessa” fornita da Brennan.

Le parole del senatore democratico avevano così reso noto al pubblico quello che la CIA aveva iniziato da qualche tempo a sospettare: che i membri della commissione del Senato avevano avuto l’opportunità di leggere il documento riservato preparato sotto Panetta, non perché fornito dalla CIA ma, verosimilmente, accedendo in qualche modo ad esso durante l’esame del materiale messo a disposizione attraverso i terminali posizionati nell’apposita stanza del già ricordato edificio dell’agenzia in Virginia.

Il fatto che la CIA fosse già a conoscenza della presunta violazione della propria rete informatica da parte dei membri della commissione del Senato e del loro staff è il risultato del monitoraggio condotto dall’agenzia sui computer forniti a questi ultimi per l’esame dei propri documenti, malgrado l’accordo tra Panetta e Dianne Feinstein del 2009 prevedeva che non ci sarebbe stata alcuna sorveglianza di questo genere. L’attività di spionaggio ai danni dei senatori era cominciata ad essere ipotizzata da molti all’inizio di quest’anno, quando un altro membro della commissione, il senatore democratico dell’Oregon Ron Wyden, aveva chiesto durante un’audizione a John Brennan se l’agenzia da lui diretta fosse sottoposta al dettato del “Federal Computer Fraud and Abuse Act”, la legge cioè che proibisce l’accesso alle reti dei computer di qualsiasi ufficio governativo senza autorizzazione.

L’attività di spionaggio ai danni dei senatori era cominciata ad essere ipotizzata da molti all’inizio di quest’anno, quando un altro membro della commissione, il senatore democratico dell’Oregon Ron Wyden, aveva chiesto durante un’audizione a John Brennan se l’agenzia da lui diretta fosse sottoposta al dettato del “Federal Computer Fraud and Abuse Act”, la legge cioè che proibisce l’accesso alle reti dei computer di qualsiasi ufficio governativo senza autorizzazione.

Brennan aveva declinato di rispondere immediatamente, indirizzando però più tardi una replica scritta al senatore Wyden nella quale ammetteva come la CIA fosse tenuta al rispetto della suddetta legge, anche se essa non “proibisce attività di indagine o di intelligence a scopo protettivo”. Il direttore della CIA, in sostanza, ammetteva indirettamente il controllo dei computer dei membri della commissione, cercando di confondere le acque per occultare una grave violazione costituzionale di cui egli era il principale responsabile.

Il principale responsabile, ma non il solo, visto che successivamente il senatore Udall avrebbe inviato una lettera al presidente Obama, lasciando intendere che egli era a conoscenza delle azioni palesemente incostituzionali della CIA ai danni dei membri della commissione che dovrebbe sorvegliare sull’operato dell’agenzia stessa.

Nel suo messaggio all’inquilino della Casa Bianca, Udall ha cioè scritto: “Come lei sa, la CIA ha recentemente agito in una maniera senza precedenti nei confronti della commissione in relazione all’analisi interna [di Panetta sugli interrogatori con metodi di tortura] e queste azioni sono straordinariamente preoccupanti per la nostra democrazia e per le responsabilità di sorveglianza della commissione” stessa.

In definitiva, l’intera vicenda solleva una serie di questioni inquietanti relative a svariate azioni criminali, tra cui le principali risultano essere: il programma di torture adottato dopo gli attacchi dell’11 settembre, al centro dell’indagine del Senato tuttora nascosta al pubblico; l’occultamento della cosiddetta “Panetta review”, che sembrava appoggiare le conclusioni critiche della commissione sui Servizi Segreti; l’attività di spionaggio ai danni dei membri della commissione e dei loro staff.

Oltre alle responsabilità dirette dei vertici della CIA in tutti e tre i fatti, vi sono poi quelle delle ultime due amministrazioni, a cui la principale agenzia di intelligence americana fa capo. Le torture vere e proprie dei detenuti sospettati di terrorismo sono avvenute sotto l’amministrazione Bush, mentre le altre due azioni illegali sotto l’amministrazione Obama e la direzione della CIA di John Brennan, scelto per l’incarico dallo stesso presidente democratico. In seguito ai fatti appena descritti sono scaturite due indagini, una dell’ispettore generale della CIA sul monitoraggio dei computer dei membri della commissione del Senato e l’altra, paradossalmente, dell’ufficio legale della stessa agenzia di intelligence sul possibile accesso non autorizzato alla rete informatica che ha portato alla lettura dell’analisi interna ordinata dall’ex direttore Panetta. Entrambi i casi sono stati già trasferiti al Dipartimento di Giustizia che si occuperà delle indagini.

In seguito ai fatti appena descritti sono scaturite due indagini, una dell’ispettore generale della CIA sul monitoraggio dei computer dei membri della commissione del Senato e l’altra, paradossalmente, dell’ufficio legale della stessa agenzia di intelligence sul possibile accesso non autorizzato alla rete informatica che ha portato alla lettura dell’analisi interna ordinata dall’ex direttore Panetta. Entrambi i casi sono stati già trasferiti al Dipartimento di Giustizia che si occuperà delle indagini.

Al di là delle conclusioni, tuttavia, quelle che appaiono evidenti sono ancora una volta le modalità con cui può ormai operare la struttura della sicurezza nazionale americana creata oltre un decennio fa, vale a dire senza alcun rispetto per la legalità e le più basilari norme costituzionali, a cominciare dai limiti imposti ai poteri dello Stato e alla loro suddivisione per garantire che quello esecutivo non sfoci nell’autoritarismo e nella tirannia.

Nel caso della sorveglianza ai danni dei detentori del potere legislativo da parte di un organo di quello esecutivo, infine, queste ultime rivelazioni seguono di poco gli sforzi senza successo di deputati e senatori per ottenere rassicurazioni dall’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA), i cui vertici in recenti audizioni si erano rifiutati di escludere esplicitamente il monitoraggio delle conversazioni telefoniche dei membri del Congresso, affermando soltanto, e in maniera sinistra, che questi ultimi “godono dello stesso diritto alla privacy di qualsiasi cittadino degli Stati Uniti”.