- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

C’è bisogno di una robustissima dose d’ingenuità per credere alla campagna mediatica scatenata dai media occidentali nella vicenda ucraina. Si dovrebbe insomma credere ad un improvviso quanto inaspettato anelo democratico, una repentina attenzione alle sorti della popolazione ucraina priva di qualunque interesse diretto.

E invece Washington e Bruxelles soffiano prepotentemente sul fuoco da diversi anni nel teatro di quello che un tempo fu l’Unione Sovietica, proprio con l’intento di destabilizzare Mosca e la sua ripresa di ruolo internazionale nell’economia e in politica estera, come la gestione della crisi in Siria ha evidenziato.

Sembrerebbero una performance di ironia involontaria le parole pronunciate ieri da Obama, che invita Mosca a non interferire nella politica di Kiev. Buffo davvero che chi da anni finanzia i gruppi nazisti dell’opposizione, che ha costruito una sistema di propaganda mediatica e di supporto materiale alla condannata per peculato Timoshenko (detentrice del solo 10% elettorale) e che ha organizzato e diretto le rivolte di piazza che hanno sconvolto l’Ucraina, dica ora alla Russia, i cui legami storici, linguistici, militari ed economici sono conclamati, di non impicciarsi.

Insomma Mosca dovrebbe farsi accerchiare dalla Nato, vedersi limitare la sua sfera d’influenza e la sua possibilità di ricostruzione del suo ruolo strategico e tacere persino, giacché a Washington trovano più conveniente una Russia debole e silente, non in grado di competere con gli USA nella gestione della governance globale.

E di altra comicità involontaria si potrebbe parlare a proposito delle dichiarazioni di Obama e della Merkel che indicano come illegale il referendum del 16 Marzo indetto dal Parlamento della Crimea che dovrà decidere sull’eventuale annessione della Crimea alla Russia. In Crimea il 60% della popolazione è russa e solo il 10% parla ucraino. Ovvio dunque che di fronte al rigurgito nazista e sciovinista dei dirigenti ucraini, cerchino di ripararsi sotto l’ombrello protettivo russo.

E allora non si capisce perché un referendum deciso dal Parlamento della Crimea e votato dai cittadini dovrebbe essere illegale, mentre invece sarebbe legale assaltare le sedi del governo, sparare, uccidere, rovesciare un governo legittimamente eletto e mettere a ferro e fuoco la capitale, attività nelle quali l’opposizione ucraina - a forte guida nazistoide - si è cimentata nell’ultimo mese. Un concetto bizzarro della democrazia, del resto già evidente nella sua doppia interpretazione quando chiedevano alla autorità di Kiev di liberare i dimostranti violenti arrestati, mentre in Occidente e negli stessi USA le proteste di piazza violente vengono sanzionate con decine di anni di carcere. Sarà che violare la pace dell’impero a Nord é un reato e quello di provare ad ampliarlo ad Est é invece un atteggiamento meritorio?

Un concetto bizzarro della democrazia, del resto già evidente nella sua doppia interpretazione quando chiedevano alla autorità di Kiev di liberare i dimostranti violenti arrestati, mentre in Occidente e negli stessi USA le proteste di piazza violente vengono sanzionate con decine di anni di carcere. Sarà che violare la pace dell’impero a Nord é un reato e quello di provare ad ampliarlo ad Est é invece un atteggiamento meritorio?

Dello stesso canovaccio fanno parte l’idea che le sanzioni economiche alla Russia (che prevedono anche il sequestro dei fondi russi in giro per il mondo) siano legittime, mentre la richiesta di Mosca a Kiev di pagare la bolletta del gas inevasa sia illegittima o provocatoria. Del resto, emerge un'altra contraddizione che il mainstream si guarda bene dall’evidenziare e che richiama alla vicenda dei Balcani.

Il sostegno alla proclamazione dell’indipendenza del Kosovo venne spiegato sostenendo che, indipendentemente dall’integrità territoriale della ex-Jugoslavia, essendo la maggior parte della popolazione di etnia albanese, era legittimo che il Kosovo fosse indirettamente regalato all’Albania. Ebbene, la stragrande maggioranza della popolazione ucraina è di etnia russa, è russo-parlante e di religione ortodossa. Perché mai dunque, seguendo l’identico schema applicato nei Balcani, dovrebbe essere staccata dalla sua appartenenza?

Del resto è la propaganda occidentale ad incaricarsi di non fornire domande, di non evidenziare le contraddizioni e le assurdità delle pretese occidentali sull’Est Europa e sul bisogno di sovvertire permanentemente l’ordine interno ai paesi sui quali gli Stati Uniti considerano conveniente farlo per ragioni diverse e mai legittime, ma utili a rinsaldare il suo controllo unipolare.

Dalla Libia alla Siria, dal Venezuela all’Ucraina, l’Amministrazione Obama ha ormai nella destabilizzazione internazionale il suo focus principale. Nello specifico ucraino l’obiettivo è mettere all’angolo Mosca. Staccare Kiev da Mosca per inserire l’Ucraina nella Nato è il progetto che Stati Uniti ed Europa stanno perseguendo ben consci degli effetti che la destabilizzazione dell’Ucraina potrebbe generare sulla complessiva stabilità dell’area. Perché destabilizzare l’Ucraina significa accerchiare la Russia e azzerare il suo controllo militare sul Mar Nero, dove con la base militare di Sebastopoli Mosca controlla tutta l’area, strategicamente fondamentale soprattutto nel caso di un conflitto tra Occidente e Iran.

Perché destabilizzare l’Ucraina significa accerchiare la Russia e azzerare il suo controllo militare sul Mar Nero, dove con la base militare di Sebastopoli Mosca controlla tutta l’area, strategicamente fondamentale soprattutto nel caso di un conflitto tra Occidente e Iran.

Scorazzare per il Mar Nero da padroni è del resto il sogno mai smentito del comando Nato dal 1989. E, nell’immediato, significa obbligare la Russia ad una corsa al riarmo, limitando così la sua crescita economica, già resa difficile dalla crisi che colpisce anche i russi.

Sembra evidente, da parte di Washington, l’intenzione di ripercorrere il cammino che si presentò nella seconda metà degli anni ’80, negli ultimi anni dell’Unione Sovietica, quando l’Amministrazione Reagan con il progetto dello scudo spaziale spinse Mosca verso il riarmo, fiaccandone inesorabilmente l’economia e portandola alla fine del sistema.

L’Ucraina non è un paese qualunque nella mappa dell’ex Unione Sovietica, della quale veniva definito “il granaio”. Grazie alla produzione ucraina, infatti, l’ex impero sovietico riusciva a rifornire di grano alcune delle sue repubbliche, soprattutto quelle dove il clima impediva lo sviluppo di una agricoltura degna di tal nome, L’Ucraina oggi ha una produzione di grano che raggiunge i diciotto milioni di tonnellate all’anno ed una di mais che arriva fino a diciotto tonnellate e mezzo.

Il cinquanta per cento di queste produzioni è destinato all’esportazione, in particolare a Russia e Cina. Ed è qui che gli Stati Uniti decidono d’intervenire. Già, perché proprio Pechino è ormai parte rilevante degli investimenti economici nell’area e, in forza di ciò e grazie ad un sostanziale accordo politico di valore strategico con Mosca, recita un ruolo politico importante sullo scenario mondiale.

Non a caso, nei giorni scorsi Pechino ha invitato Washington e Bruxelles alla moderazione e a rientrare rapidamente nel contesto del diritto internazionale, relativamente alla non ingerenza negli affari interni dei paesi sovrani. La Cina, di fronte alle minacce statunitensi di agire con misure economiche a danno della Russia, ha fatto presente, per la prima volta in questi anni, di essere pronta a reagire con le stesse armi, insinuando la possibilità di mettere all’incasso una quota del debito USA nelle sue mani, cosa che provocherebbe l’immediato default statunitense. Insomma, la saggezza orientale suggerisce alla Casa Bianca moderazione ed attenzione nel profferire minacce, visto il rischio di rimanere schiacciati dalla ricaduta delle loro stesse misure. D’altra parte Pechino ha ormai un ruolo importante anche nel mercato economico di buona parte dell’America Latina e una partnership di rilievo con l’Iran. Alla ricerca di mercati ed influenza politica su cui espandere il suo ruolo, Pechino si trova in conflitto ormai continuo con Washington; le stesse tensioni sul Mar della Cina e la vicenda della sovranità cinese sulle penisole che vi si trovano, sono da tempo oggetto di confronto politico e militare conclamato con Stati Uniti e Giappone.

D’altra parte Pechino ha ormai un ruolo importante anche nel mercato economico di buona parte dell’America Latina e una partnership di rilievo con l’Iran. Alla ricerca di mercati ed influenza politica su cui espandere il suo ruolo, Pechino si trova in conflitto ormai continuo con Washington; le stesse tensioni sul Mar della Cina e la vicenda della sovranità cinese sulle penisole che vi si trovano, sono da tempo oggetto di confronto politico e militare conclamato con Stati Uniti e Giappone.

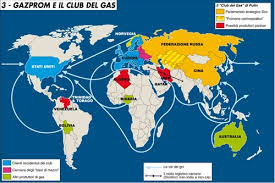

E il fatto che non solo l’Ucraina, ma buona parte dei paesi europei dipendano per una quota significativa del fabbisogno energetico dalla Russia, non fa che aumentare il peso di Mosca nello scenario internazionale e la sua alleanza con la Cina pone una serie ipoteca sull’organizzazione del comando planetario da parte della Nato, che da più di dieci anni sogna il suo spostamento ad Est, privilegiando la minaccia piuttosto che il dialogo con la Russia.

L’espansionismo militare ed economico degli Stati Uniti ad Est è una parte del disegno imperiale che trasforma ogni zona del pianeta dotato di risorse o posizionato in chiave strategica dal punto di vista geopolitico in area di interesse vitale per Washington. L’Europa si conferma un nano politico e nemmeno prova a pensare le ragioni per le quali non ha nessun interesse ad un incendio vicino ai suoi confini, neanche tenta di far capire a Washington che la Russia non è la Libia.

Gli Stati Uniti si confermano ogni giorno di più come il problema e non la soluzione per la pace mondiale. La lotta disperata contro il declino della sua leadership globale e lo scontro con Cina e Russia pone di nuovo il mondo non tanto all’alba di una nuova guerra fredda, essendo i sistemi non più antagonisti ma concorrenziali, ma certamente la tendenza alla guerra permanente come volano della ripresa economica statunitense si conferma come unica e pericolosissima strategia del comando unipolare. I falchi volano ovunque.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il presidente Obama ha presentato ufficialmente la consueta proposta di bilancio del governo federale degli Stati Uniti per il prossimo anno finanziario che inizierà il primo ottobre. La bozza, per stessa ammissione dei giornali americani vicini agli ambienti democratici, è un insieme di misure populiste e di annunci demagogici che, pur avendo ben poche possibilità di essere effettivamente implementati, dovrebbero teoricamente aiutare un partito in grave affanno nelle elezioni di medio termine del mese di novembre.

Il bilancio “elettorale” della Casa Bianca ammonta a poco meno di 4 mila miliardi di dollari e tralascia molte delle concessioni improntate al rigore che il presidente stesso aveva offerto nell’autunno scorso ai repubblicani nell’ambito delle trattative su un accordo di ampio respiro per la riduzione del debito pubblico mai andato in porto.

Le proposte appena avanzate, perciò, sono sembrate a molti una sorta di programma su cui i candidati democratici potranno condurre la propria campagna nei prossimi mesi in un ambiente ostile a causa sia della generale impopolarità del Congresso che delle politiche anti-sociali e anti-democratiche perseguite dall’amministrazione Obama.

La proposta di bilancio, in ogni caso, non intende modificare i livelli di spesa restrittivi già fissati dai due partiti a dicembre 2013 con l’accordo siglato per evitare una nuova chiusura degli uffici governativi dopo lo “shutdown” dell’ottobre precedente. Obama si è limitato perciò a offrire circa 55 miliardi di dollari di ulteriori spese, da spartire equamente tra i programmi militari e quelli civili.

Questo denaro dovrebbe essere recuperato da tagli ad altri programmi pubblici e dalla riduzione di alcuni benefici fiscali riservati ai redditi più elevati, come l’esenzione delle tasse di una parte dei profitti di “hedge funds” e compagnie di “private equity”.

Quest’ultima misura rivela però la vera natura delle proposte di Obama, visto che essa era circolata per svariati anni al Congresso già durante l’amministrazione Bush e i democratici non erano stati in grado di approvarla nemmeno dopo le elezioni presidenziali del 2008 quando disponevano della maggioranza assoluta sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato.

Proposte populiste di questo genere vengono quindi ripresentate nella situazione attuale con i repubblicani in controllo della Camera e totalmente contrari anche a valutare un qualsiasi minimo innalzamento delle tasse per gli americani più ricchi.

In definitiva, Obama e i suoi colleghi di partito non hanno alcuna intenzione di penalizzare i grandi interessi economici e finanziari, come dimostra la loro intera azione di governo, ma intendono agitare proposte di stampo populista solo quando sono certi che esse non potranno in nessun modo diventare legge. A questa strategia va ascritto l’atteggiarsi di Obama a paladino della “classe media” americana e le ormai innumerevoli apparizioni pubbliche nelle quali lamenta le enormi disuguaglianze sociali e di reddito al cui aumento, peraltro, la sua amministrazione ha dato un contributo decisivo.

A questa strategia va ascritto l’atteggiarsi di Obama a paladino della “classe media” americana e le ormai innumerevoli apparizioni pubbliche nelle quali lamenta le enormi disuguaglianze sociali e di reddito al cui aumento, peraltro, la sua amministrazione ha dato un contributo decisivo.

Nei suoi discorsi, infatti, il presidente critica frequentemente la distribuzione delle ricchezze negli Stati Uniti e sollecita una serie di misure che colpiscano i redditi più elevati per risollevare le sorti delle classi più disagiate. Tutto questo, e sempre più spesso con l’approssimarsi del voto di novembre, prima di apparire di fronte ai facoltosi finanziatori del Partito Democratico per sollecitare ricche donazioni elettorali.

In merito al bilancio proposto questa settimana, va sottolineato come la metà delle spese extra per il prossimo anno fiscale consistano in buona parte nell’allargamento di un credito d’imposta di cui attualmente beneficiano quasi esclusivamente i lavoratori con figli all’interno di una certa fascia di reddito e che si risolverebbe in nient’altro che poche centinaia di dollari in più all’anno.

Se, poi, la Casa Bianca ha ad esempio escluso alcune misure di austerity proposte nei mesi scorsi, come la manipolazione del sistema di adeguamento delle pensioni al livello di inflazione per ridurre gli aumenti legati al costo della vita, nel bilancio non vi è traccia della cancellazione dei tagli alla spesa federale scattati automaticamente lo scorso anno in assenza di un accordo bipartisan sul livello del debito.

Questo meccanismo - definito “sequester” - ha determinato e continuerà a determinare per i prossimi anni pesanti ridimensionamenti dei servizi pubblici gestiti da vari dipartimenti e agenzie, come quelli della Protezione Ambientale, dello Sviluppo Urbano, della Salute e dell’Educazione.

Inclusa nel bilancio è al contrario la riforma del sistema fiscale americano da tempo avanzata da Obama e che prevede, tra l’altro, una riduzione dell’aliquota massima riservata alle corporations - ora al 35%, anche se di fatto molti colossi USA che operano anche all’estero già non pagano un solo dollaro di tasse - mettendo fine a scappatoie legali che consentono l’abbattimento del carico fiscale.

Infine, anche una serie di iniziative per aumentare gli investimenti in lavori pubblici e i programmi pre-scolastici su scala nazionale finiranno per risolversi in un nulla di fatto, vista l’opposizione repubblicana ad accettare aumenti di spesa anche di entità relativamente modesta.

Complessivamente, la bozza di bilancio di Obama prevede una riduzione del deficit federale dai 649 miliardi di dollari di quest’anno a 564 nel 2015, mentre il rapporto deficit/PIL dovrebbe scendere al 3,1% dal livello record di 10,1% registrato nel 2009.

A conferma del carattere demagogico della proposta partorita dalla Casa Bianca c’è la totale assenza di una qualsiasi proposta che ripristini i sussidi federali eccezionali di disoccupazione per i senza lavoro da oltre sei mesi, terminati con la fine dell’anno 2013. Nell’indifferenza di politici e media, gli americani senza alcuna fonte di entrate hanno ormai raggiunto i due milioni e altre centinaia di migliaia si aggiungeranno a questo numero nei prossimi mesi, quando si esauriranno progressivamente i sussidi di breve durata garantiti dai singoli stati. Al di là della retorica, dunque, il disinteresse di Obama per i disoccupati e, più in generale, per gli americani a basso reddito, colpiti anche dal doppio taglio ai fondi destinati ai buoni alimentari (“food stamps”) degli ultimi mesi pari a quasi 20 miliardi di dollari, rivela il vero volto della sua amministrazione e dell’intera classe politica d’oltreoceano.

Al di là della retorica, dunque, il disinteresse di Obama per i disoccupati e, più in generale, per gli americani a basso reddito, colpiti anche dal doppio taglio ai fondi destinati ai buoni alimentari (“food stamps”) degli ultimi mesi pari a quasi 20 miliardi di dollari, rivela il vero volto della sua amministrazione e dell’intera classe politica d’oltreoceano.

Ciò rende evidente anche il senso della campagna condotta dallo stesso presidente per l’innalzamento della retribuzione minima negli Stati Uniti, inaugurata a Gennaio nel discorso sullo stato dell’Unione. La proposta è quella di passare dagli attuali 7,25 dollari l’ora a 10,10, ma anche in questo caso l’iniziativa richiede un’approvazione del Congresso e i repubblicani in maggioranza alla Camera considerano qualsiasi aumento imposto per legge una minaccia inammissibile ai profitti delle grandi aziende. Oltretutto, anche l’adozione di un simile livello di retribuzione minima non consentirebbe ai lavoratori più sfruttati di condurre una vita decente.

L’impegno di Obama, in definitiva, è dettato soltanto da necessità elettorali, così da provare a mobilitare la tradizionale base democratica sempre più alienata dal partito e ad intercettare il voto di lavoratori e classe media che chiedono una più equa distribuzione delle ricchezze negli Stati Uniti.

In questo quadro rientra anche la più recente decisione della Casa Bianca relativa alla sempre più impopolare “riforma” del sistema sanitario. Mercoledì, Obama ha ordinato cioè il rinvio di due anni dell’obbligo di adeguamento delle polizze già esistenti ai requisiti previsti dalla nuova legge.

Quest’ultima disposizione qualche mese fa aveva sollevato una valanga di critiche, poiché milioni di persone si erano viste cancellare le proprie polizze sanitarie sottoscritte con le compagnie private per essere sostituite da altre in linea con la “riforma” ma decisamente più costose, nonostante lo stesso Obama avesse più volte affermato che chiunque era soddisfatto del proprio piano di copertura avrebbe potuto conservarlo senza alcuna difficoltà.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Secondo Public Eye Awards 2014, è la peggiore al mondo, prima in classifica per “l’Oscar della vergogna”, fra quelle imprese che si macchiano di reati contro l’ambiente e i diritti umani. Seguita da FIFA Syngenta, Bayer, BASF, Gazprom si è aggiudicata l’ignominioso premio dopo che la Dichiarazione di Berna e Greenpeace, hanno chiamato al voto il popolo degli internauti, invitandoli a eleggere il caso top di violazioni.

Proposte delle varie associazioni ambientaliste e dalle ONG, vagliate dall’Università San Gallo e da una giuria indipendente, le diciannove aziende “aspiranti”, sono state prese di mira e subissate da appelli e richiami alle proprie responsabilità attraverso i social network più in voga; intanto che Kumi Naidoo (direttore esecutivo di Greenpeace), in conferenza stampa il 23 gennaio scorso, durante il WEF a Davos, annunciava la lista dei “vincitori”.

Tutt’altro che dilettevole, la questione si pone alle coscienze in tutta la sua criticità; infatti, da qui a un decennio, Gazprom è l’azienda che potrebbe disinvoltamente innescare l’estinzione del fragile ecosistema artico, organismo regolatore dei flussi climatici globali, caratterizzato da una biodiversità unica e importante. Quali siano le propensioni all’insostenibilità perpetrate dal colosso estrattivo russo, è presto detto: copiose e indiscriminate fuoriuscite di greggio, trivellazioni prive d’ogni controllo in cerca di nuovi giacimenti nel disinteresse totale per le norme di sicurezza ambientale e a tutela dei lavoratori.

Due mesi fa, in un regime di sostanziale impunità (e con singolare tempismo), subito dopo il rilascio degli Artic30 di Greenpeace, la più grande compagnia russa di gas naturale (le sue riserve ammontano a 18.991 kmq, pari al 18% di territorio complessivo terrestre), ha cominciato a produrre le prime quantità commerciabili dalla discussa piattaforma Prirazlomnaya al largo della costa Pechora; la stessa, oggetto della clamorosa protesta attuata dagli attivisti, finiti poi nelle carceri statali, insieme due giornalisti freelance, con l’accusa di “pirateria e terrorismo”, mentre, l’atteggiamento della Gazprom, questo sì “criminale”, propugnato a spada tratta dal sistema politico che fa capo al nuovo zar del gas, Vladimir Vladimirovi? Putin, merita da solo, una breve cronistoria.

Monopolista dell’export, dal 2004 il colosso russo diventa il solo fornitore di Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Finlandia, Macedonia, Lettonia, Lituania, Moldavia e Slovacchia, fornisce il 97% del gas alla Bulgaria, l’89 all’Ungheria, l’86 alla Polonia, i tre quarti del totale alla repubblica Ceca, per arrivare via via in Turchia, Austria, Romania, Germania, Francia e infine Italia; l’UE quindi, ottiene il 25% delle sue forniture da questa compagnia.  Gazprom, con una capitalizzazione azionaria pari a 270 miliardi, una rete di condotti più lunga al mondo (158.200 chilometri), infinite riserve di gas naturale, controlla imperturbabilmente banche, assicurazioni, società di costruzioni, agricole e di mediazioni finanziarie, proprietaria e sponsor di squadre di calcio (FC Zenit San Pietroburgo, Chelsea Football Club, Schalke 04, nondimeno della UEFA Champions League).

Gazprom, con una capitalizzazione azionaria pari a 270 miliardi, una rete di condotti più lunga al mondo (158.200 chilometri), infinite riserve di gas naturale, controlla imperturbabilmente banche, assicurazioni, società di costruzioni, agricole e di mediazioni finanziarie, proprietaria e sponsor di squadre di calcio (FC Zenit San Pietroburgo, Chelsea Football Club, Schalke 04, nondimeno della UEFA Champions League).

A dispetto della sua potenza, è unanimemente risaputo come le condizioni obsolete e le limitate capacità tecniche dei suoi impianti stiano mettendo a rischio non solo la vita stessa (biologica e umana) dei territori che prosciuga indiscriminatamente ma anche il già compromesso automatismo climatico, a difesa dell’intero pianeta.

Faiza Oulahsen, attivista olandese degli Arctic30, sostiene con forza che la stessa Shell (cui, per buona sorte, è stato rigettato il piano di trivellare il suolo dell’Alaska, dopo che una nuova piattaforma è andata alla deriva lo scorso 31 dicembre), firmando un accordo di collaborazione con Gazprom, dovrebbe preoccuparsi di una partnership così “scomoda” e potenzialmente pericolosa, perché sui possibili danni ambientali sarebbero tenuti a pagare esclusivamente gli stessi investitori della compagnia anglo-olandese.

A riflettere su una comparazione si potrebbe citare l’esempio più eloquente, il disastro della Deepwater Horizon (Golfo del Messico, 2010) e la controversia tra British Petrolium, i suoi investitori e governo americano, con la compagnia anglosassone costretta a un risarcimento senza precedenti, 4,5 miliardi di dollari - oltre 3,5 miliardi di euro - senza contare l’ammontare in corso di versamento e i suoi dirigenti indagati per omicidio colposo.

Eppure, sempre secondo Greenpeace, se un incidente di questo tipo dovesse ripetersi nelle acque gelide intorno al Circolo Polare, nessuno sarebbe pronto a intervenire, per la sola ragione che l’accordo di cooperazione (preparazione e risposta) cui sta lavorando il Consiglio Artico, elargisce buone intenzioni ma manca di misure concrete contro l’inquinamento da petrolio in mare.  La spartizione dell’Artico per le immense riserve petrolifere e gas naturali, con nuovi giacimenti off shore pronti per lo sfruttamento, prevede, infatti, un’autorità garante sovranazionale con il Canada a guida dell’organismo, raggruppando Stati Uniti, Russia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda e Danimarca (in rappresentanza della Groenlandia), a titolo decisionale premono anche Cina e Corea del Sud, mentre l’Italia chiede di farne parte come osservatore permanente.

La spartizione dell’Artico per le immense riserve petrolifere e gas naturali, con nuovi giacimenti off shore pronti per lo sfruttamento, prevede, infatti, un’autorità garante sovranazionale con il Canada a guida dell’organismo, raggruppando Stati Uniti, Russia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda e Danimarca (in rappresentanza della Groenlandia), a titolo decisionale premono anche Cina e Corea del Sud, mentre l’Italia chiede di farne parte come osservatore permanente.

Impegno del Consiglio è tracciare una bozza per trovare soluzioni comuni, fermo restando, denunciano gli ambientalisti, che si lascia ai singoli stati il compito di stabilire le regole per prevenire e rispondere alle emergenze e alle imprese coinvolte nel grande business, le responsabilità per eventuali bonifiche, pur senza specificare, come afferma Ben Ayliffe sul sito di Greenpeace: “Quali siano i metodi per tappare i pozzi e pulire animali e ambiente o le attrezzature adeguate…”.

In considerazione del fatto che la stessa conformazione morfologica dell’habitat artico sia così particolare e fragile, acque avvolte dall’oscurità e coperte di ghiacci, eventuali bonifiche sarebbero difficili senza un’adeguata e preesistente tecnologia in grado di bloccare fuoriuscite del petrolio sotto i giacchi, trasportato attraverso i confini del mare da fortissimi venti e correnti. E questa scienza tecnologica, come spiega la Reuters, citando fonti del DNV norvegese (ente di certificazione leader nel mondo, per il supporto di performance aziendali con assessment nell’ambito della sostenibilità), è tuttora insufficiente.

Un altro aspetto andrebbe evidenziato: l’Artide, oltre ai concetti (pur condivisibili e sacrosanti), sulla difesa dell’ambiente, delle popolazioni autoctone, degli animali e del clima, è per diritto, patrimonio dell’umanità intera. Il diritto vive di formulazioni ed espressioni a prescindere.

Se l’Antartide si è salvato grazie ad una situazione giuridica più chiara e coerente, attraverso le norme del Trattato di Washington (1959) e della Convenzione di Wellington (1988) che frenano, in sostanza, le pretese territoriali sull’immenso continente di ghiaccio a sud del globo, disponendo che le terre nel 60° di latitudine, siano interdette da attività a scopo militare, caccia e pesca severamente regolate a finalità di tutela, allora anche il Circolo Polare Artico, avulso dalle logiche di mercato e pretese d’ogni singolo stato, dovrebbe essere tutelato da un assoluto consenso internazionale, perché luogo di tutti, necessario a tutti, cui nessuno può arroccarsi sulle proprie speculazioni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

Un sondaggio pubblicato questa settimana dal New York Times ha messo in luce come le prospettive elettorali per l’anno in corso non appaiano particolarmente rosee per il Partito Democratico e il presidente Obama. Al di là degli equilibri politici di Washington a otto mesi dalle elezioni di “midterm”, tuttavia, l’indagine del quotidiano newyorchese rivela soprattutto e nuovamente lo stato comatoso della democrazia americana, con entrambi i partiti lontani anni luce dalle necessità e dalle aspirazioni della grande maggioranza della popolazione.

Un sondaggio pubblicato questa settimana dal New York Times ha messo in luce come le prospettive elettorali per l’anno in corso non appaiano particolarmente rosee per il Partito Democratico e il presidente Obama. Al di là degli equilibri politici di Washington a otto mesi dalle elezioni di “midterm”, tuttavia, l’indagine del quotidiano newyorchese rivela soprattutto e nuovamente lo stato comatoso della democrazia americana, con entrambi i partiti lontani anni luce dalle necessità e dalle aspirazioni della grande maggioranza della popolazione.

Il Partito Repubblicano, infatti, pur beneficiando dell’impopolarità crescente dei democratici e dell’inquilino della Casa Bianca, risulta anch’esso incapace di rispondere ai problemi che affliggono la società d’oltreoceano. Lo scarso entusiasmo che suscita tra gli elettori la prospettiva di un prossimo Congresso a totale maggioranza repubblicana è confermato, tra l’altro, dal modesto livello di gradimento fatto segnare nel nuovo sondaggio dal più importante esponente del partito, lo speaker della Camera dei Rappresentanti, John Boehner.

Il politico dell’Ohio, obiettivo anche delle critiche dell’ala destra repubblicana, ottiene l’approvazione di appena il 26% degli intervistati e non va molto meglio nemmeno tra i sostenitori del suo partito (33%).

La distanza tra il “GOP” e la gran parte della popolazione americana è evidenziata poi dal sostegno di una chiara maggioranza dei potenziali elettori ad iniziative a cui il partito si oppone, come la riforma dell’immigrazione per facilitare l’ottenimento della cittadinanza per gli stranieri irregolari, il controllo della diffusione delle armi, la legalizzazione della vendita di marijuana e dei matrimoni gay.

Ben due terzi delle persone sentite durante l’indagine del Times in collaborazione con CBS News, inoltre, ritengono che la distribuzione delle ricchezze negli USA dovrebbe essere più equa, mentre i repubblicani appoggiano in maniera aperta politiche ultra-liberiste che hanno creato le attuali disparità economiche e che, se perseguite ulteriormente, non farebbero che peggiorarle. I giornalisti che hanno curato il pezzo sul nuovo sondaggio ricordano anche come la maggioranza degli americani vorrebbe che i due partiti facessero di più per aiutare una classe media in affanno, per poi affermare che questo scrupolo, assieme alle precedenti iniziative appoggiate dalla maggior parte degli elettori, rientra teoricamente nei progetti del presidente Obama.

I giornalisti che hanno curato il pezzo sul nuovo sondaggio ricordano anche come la maggioranza degli americani vorrebbe che i due partiti facessero di più per aiutare una classe media in affanno, per poi affermare che questo scrupolo, assieme alle precedenti iniziative appoggiate dalla maggior parte degli elettori, rientra teoricamente nei progetti del presidente Obama.

Nonostante l’impegno per alterare la realtà dei fatti da parte di una stampa liberal che, come in questo caso, sembra non capacitarsi dell’impopolarità del presidente democratico nonostante quest’ultimo continui a presentarsi come il paladino delle classi più disagiate, gli elettori negli Stati Uniti e, ancor più, coloro che alle urne nemmeno si recano, hanno compreso da tempo come la retorica dei democratici non nasconda altro che un pressoché totale allineamento di questo partito agli interessi dei poteri forti, esattamente come quello Repubblicano.

Infatti, come aggiunge l’articolo del Times, le promesse di Obama non si traducono in un consenso generalizzato per il Partito Democratico, il quale nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni di novembre ottiene soltanto il 39% delle preferenze contro il 42% dei rivali repubblicani.

Questi ultimi, dunque, grazie ad un sistema bloccato che di fatto impedisce l’emergere di movimenti o partiti alternativi, continuano a capitalizzare l’impopolarità di un presidente che viene correttamente identificato con politiche rivolte esclusivamente a favore di una ristretta élite economico-finanziaria, ma anche con il rafforzamento di un apparato di sorveglianza pervasivo ai danni dei cittadini e una “riforma” del sistema sanitario che sta progressivamente rivelando la propria natura di strumento per razionare l’assistenza e tagliare i costi della copertura.

Complessivamente, secondo la rilevazione di New York Times e CBS News, il livello di gradimento di Obama sarebbe sceso così al 41%, mentre il 51% dice di disapprovare la sua performance alla guida del paese. Se numeri simili dovessero persistere, le speranze dei democratici di mantenere il controllo sul Senato e di riconquistare alcuni seggi alla Camera potrebbero essere facilmente frustrate, visto che tradizionalmente la popolarità del presidente si riflette sulle sorti elettorali del suo partito nelle consultazioni di “medio termine”. La situazione del Partito Repubblicano non appare comunque migliore, nemmeno a giudicare dalle sensazioni espresse dai suoi stessi elettori. Il 42% di essi si dice “per lo più scoraggiato” per il futuro del partito e la percentuale sale al 51 tra gli aderenti ai Tea Party.

La situazione del Partito Repubblicano non appare comunque migliore, nemmeno a giudicare dalle sensazioni espresse dai suoi stessi elettori. Il 42% di essi si dice “per lo più scoraggiato” per il futuro del partito e la percentuale sale al 51 tra gli aderenti ai Tea Party.

Le divisioni e gli scontri tra gli attivisti di estrema destra del partito e l’establishment relativamente più moderato sono una delle poche speranze che rimangono al Partito Democratico in vista di novembre, dal momento che, come è accaduto negli ultimi anni, le primarie repubblicane potrebbero promuovere candidati attestati su posizioni ultra-reazionarie e quindi più facilmente battibili nelle elezioni vere e proprie per il Congresso.

A fronte dei conflitti interni, della lontananza siderale dalle necessità della popolazione e dello scetticismo per le sorti del partito manifestato dai suoi tradizionali elettori, il “GOP” appare oggi ugualmente favorito per il voto che rinnoverà tutta la Camera e un terzo del Senato. Questa prospettiva la dice perciò molto lunga sulla situazione in cui versa il Partito Democratico e, ancor più, il sistema rappresentativo americano.

D’altra parte, un senso generale di pessimismo continua a pervadere gli elettori americani, visto che il 63% degli intervistati da New York Times e CBS News crede che il paese si stia dirigendo nella direzione sbagliata. Allo stesso modo, ben 8 americani su 10 manifestano insoddisfazione o addirittura rabbia nei confronti della politica di Washington.

A peggiorare il quadro contribuisce infine anche il fatto che, tradizionalmente, simili sondaggi si limitano a considerare gli americani che intendono recarsi alle urne. Fuori dal panorama delineato dalla stampa ufficiale restano cioè sempre quegli americani che, in appuntamenti come le elezioni di “medio termine”, costituiscono la maggioranza e che non si prendono nemmeno la briga di partecipare ad un processo elettorale monopolizzato da due partiti che, a loro e alla maggior parte dei loro concittadini, non hanno ormai più nulla da offrire.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

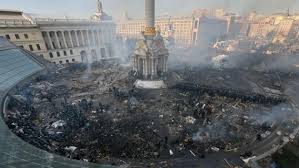

La rimozione del presidente ucraino Viktor Yanukovich nel fine settimana con un vero e proprio colpo di stato, guidato nelle piazze da formazioni armate neo-naziste incoraggiate dall’intervento occidentale a favore dell’opposizione, è stata seguita lunedì dall’emissione di un mandato di arresto ai danni dell’ex leader del paese dell’Europa orientale da parte delle nuove autorità provvisorie di governo a Kiev.

La rimozione del presidente ucraino Viktor Yanukovich nel fine settimana con un vero e proprio colpo di stato, guidato nelle piazze da formazioni armate neo-naziste incoraggiate dall’intervento occidentale a favore dell’opposizione, è stata seguita lunedì dall’emissione di un mandato di arresto ai danni dell’ex leader del paese dell’Europa orientale da parte delle nuove autorità provvisorie di governo a Kiev.

Ad annunciare la decisione è stato l’appena nominato ministro degli Interni, Arsen Avakov, membro del partito “Patria” dell’ex premier ed oligarca Yulia Tymoshenko, protagonista a sua volta di un’apparizione pubblica dopo che aveva beneficiato della frenetica attività legislativa del Parlamento nei giorni scorsi, vedendosi improvvisamente cancellata una condanna a sette anni per corruzione.

Yanukovich sarebbe accusato di “uccisioni di massa di civili” assieme ad altre personalità a lui vicine nell’ambito degli scontri che settimana scorsa avevano causato un centinaio di decessi in seguito agli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti armati.

Dopo essere fuggito da Kiev, tuttavia, l’ormai ex presidente sembra avere fatto perdere le proprie tracce. Secondo i resoconti dei media, Yanukovich era dapprima volato con un elicottero nella città orientale di Kharkov per poi raggiungere una sua residenza a Balaklava, in Crimea, dove avrebbe licenziato le sue guardie personali.

La brusca fine della presidenza Yanukovich appare estremamente significativa alla luce degli eventi che avevano segnato i giorni precedenti, sui quali è tutt’altro che superfluo tornare. Innanzitutto, solo poche ore prima della fuga da Kiev e dalla sua deposizione con un voto del Parlamento, Yanukovich aveva firmato un accordo con le forze di opposizione mediato dai ministri degli Esteri di Germania, Francia e Polonia, rispettivamente Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius e Radoslaw Sikorski. Yanukovich aveva cioè ceduto alle pressioni occidentali, accettando condizioni che avrebbero limitato notevolmente i propri poteri. In particolare, ciò sarebbe avvenuto attraverso la reintroduzione della Costituzione del 2004 approvata dopo la cosiddetta “Rivoluzione Arancione” orchestrata da Washington e che avrebbe, tra l’altro, sottratto al controllo presidenziale i vertici dei servizi di sicurezza. Inoltre, elezioni presidenziali e parlamentari anticipate erano state fissate entro dicembre.

Yanukovich aveva cioè ceduto alle pressioni occidentali, accettando condizioni che avrebbero limitato notevolmente i propri poteri. In particolare, ciò sarebbe avvenuto attraverso la reintroduzione della Costituzione del 2004 approvata dopo la cosiddetta “Rivoluzione Arancione” orchestrata da Washington e che avrebbe, tra l’altro, sottratto al controllo presidenziale i vertici dei servizi di sicurezza. Inoltre, elezioni presidenziali e parlamentari anticipate erano state fissate entro dicembre.

L’intesa si è rivelata però del tutto inutile, anzi è servita unicamente ad indebolire il presidente, esposto a un nuovo assalto dei gruppi di estrema destra interessati solo alle sue dimissioni immediate e a sradicare l’influenza russa sull’Ucraina. Su queste formazioni, i leader politici dell’opposizione – Arseniy Yatsenyuk del partito “Patria”, l’ex campione di boxe Vitali Klitschko del partito UDAR sponsorizzato dai conservatori tedeschi e Oleg Tyahnybok del partito neo-fascista Svoboda – non hanno potuto esercitare alcun reale controllo, anche se il loro intervento decisivo non è stato scoraggiato in nessun modo, visto che essi stessi avevano fatto affidamento sulle milizie armate per destabilizzare il regime fin dallo scoppio della crisi lo scorso novembre.

Nella serata di venerdì, gruppi apertamente fascisti come “Settore Destro” hanno dunque preso il controllo di alcuni edifici e punti nevralgici della capitale, così che il Parlamento ha finito per agire nonostante il precedente accordo, prendendo decisioni di dubbia legalità in merito alla sorte di Yanukovich.

Assieme alla rimozione del presidente, sono stati destituiti svariati ministri e nominati altri al loro posto, in attesa di un nuovo governo che dovrebbe essere insediato nella giornata di giovedì. Allo “speaker” del Parlamento, Oleksandr Turchynov, anch’egli del partito “Patria”, sono stati invece assegnati i poteri presidenziali fino alle elezioni, indette per la fine di maggio. Con un clamoroso voltafaccia, anche molti deputati del Partito delle Regioni di Yanukovich hanno votato con l’opposizione, emettendo inoltre un comunicato che assegna tutte le responsabilità della crisi in corso al deposto presidente.

Di fronte a questi eventi, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha denunciato l’opposizione ucraina per avere preso il potere “in maniera illegale”. Mosca, inoltre, ha richiamato in patria il proprio ambasciatore a Kiev per “consultazioni”.

Gli Stati Uniti e i governi europei hanno al contrario salutato l’azione del Parlamento, in linea con i loro sforzi che sono risultati determinanti nello svolgersi del colpo di stato a danni di Yanukovich. Ben lontani dagli scrupoli democratici che stanno riempiendo la retorica dei comunicati ufficiali occidentali in queste ore, le vere motivazioni dietro lo svolgersi dei fatti a Kiev hanno a che fare esclusivamente con i calcoli strategici delle potenze coinvolte.

Il desiderio di Washington e Bruxelles è stato cioè fin dall’inizio quello di strappare la più importante ex repubblica sovietica all’influenza della Russia. Ciò è ampiamente confermato anche dal fatto che nessuno in Occidente ha manifestato riserve nei confronti di un’opposizione di piazza dominata da forze neo-naziste violente. Il perseguimento senza scrupoli dei propri obiettivi strategici è risultato d’altra parte evidente già in varie occasioni solo in questi ultimi anni, ad esempio con l’appoggio garantito a milizie integraliste nella battaglia per il cambio di regime in Libia e in Siria.

D’altro canto, il regime di Yanukovich è crollato miseramente proprio per la diffusa ostilità incontrata nel paese e per la conseguente assenza di una reale base popolare. Questa realtà ha permesso la presa del potere da parte di un’opposizione filo-occidentale interessata a promuovere i propri interessi e quelli di una ristretta cerchia di oligarchi orientati verso l’Europea, nonché pronta a mettere in atto misure dettate dagli ambienti finanziari internazionali che devasteranno ulteriormente il tessuto sociale ucraino. In definitiva, la crisi di questo paese è stata per il momento risolta, oltre che dalle violenze di gruppi di estrema destra, dall’intervento di governi stranieri e dal prevalere della volontà di guardare all’Occidente degli oligarchi ucraini, i quali hanno appoggiato una scelta valutata come la più opportuna per difendere o incrementare le proprie ricchezze costruite sul saccheggio dei beni pubblici in seguito alla fine dell’era sovietica.

In definitiva, la crisi di questo paese è stata per il momento risolta, oltre che dalle violenze di gruppi di estrema destra, dall’intervento di governi stranieri e dal prevalere della volontà di guardare all’Occidente degli oligarchi ucraini, i quali hanno appoggiato una scelta valutata come la più opportuna per difendere o incrementare le proprie ricchezze costruite sul saccheggio dei beni pubblici in seguito alla fine dell’era sovietica.

Sul futuro immediato dell’Ucraina e sul reale successo ottenuto da Washington e Bruxelles pesano comunque molte incognite, a cominciare proprio dallo scatenamento di forze radicali, alcune delle quali legate storicamente all’occupazione della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Inoltre, nonostante la sostanziale impopolarità del regime di Yanukovich, le regioni orientali dell’Ucraina rimangono culturalmente ed economicamente legate alla Russia. Mosca, poi, considera il suo ex satellite fondamentale dal punto di vista strategico, valutando come una concreta minaccia l’interferenza occidentale, per non parlare di un possibile allargamento della NATO a Kiev, per alcuni osservatori il vero obiettivo delle manovre di questi ultimi mesi.

La gravità della situazione e i timori per una possibile reazione di Mosca sono stati rivelati anche dalle dichiarazioni rilasciate domenica alla NBC dalla consigliera per la sicurezza nazionale di Obama, Susan Rice, la quale ha affermato che il Cremlino commetterebbe un “grave errore” se dovesse decidere di inviare un proprio contingente militare in Ucraina per reinsediare un governo filo-russo.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea, in ogni caso, si stanno già muovendo per offrire all’Ucraina un pacchetto di aiuti finanziari attraverso il Fondo Monetario Internazionale (FMI) dopo che i nuovi leader provvisori a Kiev hanno espresso parere favorevole ad uno scenario simile e la Russia ha sospeso l’erogazione della seconda tranche dei 15 miliardi di dollari promessi al governo appena deposto. Lunedì il presidente ad interim Turchynov ha incontrato la numero uno della diplomazia UE, Catherine Ashton, verosimilmente per discutere i termini di un riavvicinamento a Bruxelles, mentre il Parlamento ha accettato le dimissioni del presidente della Banca Centrale ucraina, Ihor Sorkin, il quale verrà sostituito da Stepan Kubiv, già espressosi a favore del prestito del Fondo Monetario.

Prevedibilmente, l’intervento dell’FMI arriverebbe solo in cambio di “riforme” economiche, come ha ricordato minacciosamente agli ucraini che stanno festeggiando la caduta del presidente Yanukovich la sua direttrice, Christine Lagarde, nel corso di un summit dei ministri delle Finanze del G-20 andato in scena a Sydney. Le condizioni che i giornali indicano come “necessarie” per accedere al prestito del Fondo comporteranno un grave peggioramento delle condizioni di vita per la grande maggioranza della popolazione, come l’aumento sostanziale del costo delle forniture di gas, la svalutazione della moneta nazionale e il taglio drastico della spesa pubblica.

Tra i numerosi leader occidentali che si sono precipitati ad assicurare un futuro prospero per l’Ucraina in seguito all’abbraccio di Washington e Bruxelles, il più esplicito è sembrato essere infine il commissario europeo per gli affari economici e monetari dell’UE, Olli Rehn. Quest’ultimo, anch’egli da Sydney, ha per la prima volta prospettato un possibile ingresso nell’Unione Europea dell’Ucraina “nel medio o lungo periodo”, sempre se “le condizioni di accesso saranno rispettate”.

Viste le conseguenze della medicina somministrata a forza ai paesi europei in difficoltà da Bruxelles, le parole di Rehn, così come le iniziative occidentali per favorire l’instaurazione a Kiev di un governo guidato dai partiti di destra già all’opposizione, suonano come una pesante minaccia per tutti gli ucraini che, come nel 2004, rischiano di risvegliarsi in fretta dal sogno di una nuova “rivoluzione” pianificata nelle cancellerie occidentali.