- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Una sospetta esclusiva pubblicata questa settimana dalla Associated Press ha rivelato come l’amministrazione Obama starebbe valutando l’opportunità di assassinare extra-giudiziariamente un altro cittadino con passaporto americano sospettato di terrorismo e di stanza in un paese straniero. I presunti scrupoli della Casa Bianca, riportati dall’agenzia di stampa d’oltreoceano circa il ricorso ai droni per portare a termine l’operazione, sarebbero da collegare alle nuove linee guida relative all’impiego dei velivoli senza pilota, fissate dal presidente stesso lo scorso anno per legittimare una pratica indiscutibilmente illegale e incostituzionale.

L’individuo in questione sarebbe un membro di al-Qaeda direttamente responsabile di attentati letali contro cittadini americani all’estero e che starebbe ancora pianificando attacchi di questo genere. Sul sospetto starebbe lavorando da tempo la CIA che però, pur operando un proprio programma con i droni, non sarebbe più autorizzata ad agire in casi simili dopo le modifiche decise da Obama al programma di assassini mirati.

A condurre l’operazione dovrebbe essere invece il Dipartimento della Difesa, tramite il comando delle Operazioni Speciali (JSOC). Il Pentagono, secondo la Associated Press, starebbe così valutando se considerare l’individuo pericoloso al punto tale che valga la pena affrontare le conseguenze di un assassinio di stato ai danni di un cittadino americano senza processo né accuse formali, nonché le reazioni di un paese straniero che non accetta che gli Stati Uniti operino in flagrante violazione della propria sovranità. Nonostante i dubbi, il Pentagono avrebbe già espresso parere positivo all’assassinio.

Inoltre, a complicare la situazione ci sarebbero altre condizioni che non sembrano essere soddisfatte affinché venga dato il via libera all’operazione secondo le nuove linee guida di Obama, a cominciare proprio dal rifiuto del paese in cui si trova il sospettato a consentire un’incursione militare americana. Il Dipartimento di Giustizia, poi, non avrebbe ancora messo assieme un vero e proprio caso per dichiarare l’assassinio “legale e costituzionale”, come richiesto dalla legislazione statunitense relativa ai cosiddetti “nemici in armi” (Autorizzazione all’Uso della Forza Militare), approvata all’indomani dell’11 settembre 2001.

Questa misura richiesta al Dipartimento di Giustizia, è bene ricordare, non è però altro che un espediente per giustificare un assassinio deliberato senza nessun procedimento legale garantito dalla Costituzione, dal momento che si risolve in un semplice parere legale di un organo del potere esecutivo con il quale il nome di un sospettato viene messo su una lista nera in attesa di un ordine di assassinio emesso direttamente dal presidente.

Così come viene fatto con le più basilari regole democratiche, anche la disposizione che debba essere il Pentagono ad occuparsi di assassini simili potrebbe comunque essere aggirata senza troppe difficoltà. Come ha scritto il New York Times, infatti, esponenti del governo e del Congresso ritengono che questa norma preveda eccezioni e consenta alla Casa Bianca di incaricare la CIA dell’operazione letale con i droni.

Le anonime fonti della rivelazione della Associated Press hanno poi elencato altri requisiti che l’operazione in fase di discussione presenterebbe e che rientrano invece perfettamente - e, forse, tutt’altro casualmente - nelle nuove disposizioni sull’uso dei droni, vale a dire la necessità di “impedire o fermare attacchi contro cittadini americani” e l’impossibilità o l’indisponibilità ad agire da parte del governo del paese in cui il sospettato starebbe operando. L’obiettivo dell’incursione con i droni, secondo quanto stabilito da Obama lo scorso anno, dovrebbe infine anche rappresentare “una minaccia continua e imminente” nei confronti degli Stati Uniti, cioè la sua cattura o uccisione sarebbe giustificata solo se esso stesse pianificando un attacco terroristico. Quest’ultima condizione appare però estremamente vaga e, oltretutto, impossibile da verificare vista la segretezza con cui opera l’anti-terrorismo americano.

L’obiettivo dell’incursione con i droni, secondo quanto stabilito da Obama lo scorso anno, dovrebbe infine anche rappresentare “una minaccia continua e imminente” nei confronti degli Stati Uniti, cioè la sua cattura o uccisione sarebbe giustificata solo se esso stesse pianificando un attacco terroristico. Quest’ultima condizione appare però estremamente vaga e, oltretutto, impossibile da verificare vista la segretezza con cui opera l’anti-terrorismo americano.

L’intera procedura pseudo-legale sugli assassini extra-giudiziari messa in piedi dall’amministrazione Obama, così come da quella repubblicana guidata da George W. Bush, serve in definitiva solo a dare una parvenza di legalità ad una colossale violazione della costituzione americana in nome della “guerra al terrore”, specificatamente del Quinto Emendamento, il quale afferma come “nessuno debba essere… privato della vita, della libertà o delle proprietà senza un giusto processo di legge”.

Ugualmente allo scopo di pubblicizzare la presenza di un dibattito “trasparente” e di un processo “legale” relativamente ad assassini condotti dal governo, la stessa rivelazione della Associated Press di lunedì sembra essere stata promossa proprio dall’amministrazione Obama, da tempo impegnata a cercare di favorirne la normalizzazione e di neutralizzare le prevedibili critiche o condanne che essi suscitano.

In maniera se possibile ancora più inquietante, poi, anche se la discussione riguarda per il momento cittadini americani che si trovano all’estero, la definitiva istituzionalizzazione di questi assassini extra-legali potrebbe in un futuro forse non troppo lontano essere allargata fino a comprendere eventuali “minacce terroristiche” sul suolo domestico.

In ogni caso, se il presidente Obama dovesse alla fine accogliere le raccomandazioni del Pentagono si renderebbe responsabile del quinto assassinio di un cittadino americano con queste modalità, quanto meno in base al conteggio effettuato grazie alle informazioni di pubblico dominio

In precedenza, a finire sotto il fuoco dei droni erano stati nel settembre 2011 in Yemen il predicatore nato nel Nuovo Messico, Anwar al-Awlaki, e Samir Khan, presunto responsabile di una pubblicazione on-line in lingua inglese dell’organizzazione al-Qaeda nella Penisola Arabica. Pochi giorni più tardi, sempre in Yemen, sarebbe stato invece fatto a pezzi da un missile lanciato da un velivolo senza pilota il figlio 16enne di Awlaki, Abdulrahman, anch’egli con passaporto americano. Nel novembre del 2011, infine, fu la volta del 20enne Jude Kenan Mohammad, questa volta giustiziato in Pakistan. Secondo il governo americano, dei quattro assassini solo quello di Anwar al-Awlaki sarebbe stato ordinato esplicitamente, mentre gli altri tre sono stati “danni collaterali” di un programma che in oltre un decennio ha fatto centinaia o migliaia di vittime civili innocenti tra il Pakistan, l’Afghanistan, lo Yemen e la Somalia.

Secondo il governo americano, dei quattro assassini solo quello di Anwar al-Awlaki sarebbe stato ordinato esplicitamente, mentre gli altri tre sono stati “danni collaterali” di un programma che in oltre un decennio ha fatto centinaia o migliaia di vittime civili innocenti tra il Pakistan, l’Afghanistan, lo Yemen e la Somalia.

Del più recente sospettato, dietro richiesta dell’amministrazione Obama, la Associated Press non ha pubblicato il nome né il paese in cui egli si troverebbe. Il Washington Post ha però ipotizzato che il cittadino americano in questione potrebbe essere Adam Gadahn, nativo dell’Oregon e membro di al-Qaeda in Pakistan, da dove negli ultimi anni è apparso in svariati filmati di propaganda circolati in rete. Gadahn, tuttavia, secondo gli analisti non sembra avere incarichi operativi tali da renderlo una minaccia terroristica immediata per gli Stati Uniti.

In concomitanza con le rivelazioni della Associated Press, sempre questa settimana la nuova testata on-line The Intercept diretta dal giornalista americano Glenn Greenwald, autore per il britannico Guardian degli articoli basati sulle rivelazioni dell’ex contractor dell’NSA, Edward Snowden, ha mostrato il ruolo decisivo giocato dalla stessa Agenzia per la Sicurezza Nazionale USA nel programma di omicidi mirati operato con i droni.

Basandosi sulle testimonianze di ex agenti operativi dell’NSA e di ex membri dell’aeronautica militare americana, Greenwald ha rivelato come quest’ultima agenzia individui i sospettati di terrorismo da eliminare localizzando le SIM card dei loro telefoni cellulari.

Gli obiettivi vengono però spesso seguiti e selezionati senza verificare se i telefoni intercettati siano effettivamente utilizzati, nel momento dei bombardamenti, dai sospettati sulla lista nera della Casa Bianca. Questo modo di operare - ben lontano dalle rassicurazioni del governo USA circa la massima precisione impiegata prima di procedere con un assassinio mirato attraverso i droni - si risolve frequentemente e inevitabilmente nell’uccisione delle “persone sbagliate”, cioè di civili innocenti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

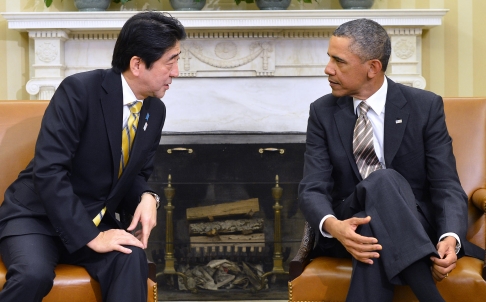

La cosiddetta “svolta” asiatica annunciata da qualche anno dall’amministrazione Obama sta creando sempre maggiori tensioni in Estremo Oriente non solo tra la Cina e i paesi alleati di Washington ma anche tra questi ultimi, come conferma, in particolare, la freddezza persistente tra Giappone e Corea del Sud. Per provare a rilanciare una strategia finora tutt’altro che vincente, il presidente democratico ha appena rivelato lo svolgimento di una visita in quest’area del globo il prossimo mese di aprile, quando si recherà, oltre che a Tokyo e probabilmente a Seoul, in Malaysia e in uno dei paesi in prima fila nelle manovre USA dirette contro Pechino, le Filippine.

La trasferta asiatica di Obama dovrebbe servire a riparare almeno in parte il danno all’immagine e alla credibilità americana causata dalla cancellazione dell’attesa visita dello scorso autunno per partecipare al summit dell’Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico (ASEAN).

L’itinerario dell’inquilino della Casa Bianca avrebbe dovuto limitarsi a visite in Giappone, Malaysia e Filippine ma da più parti sono giunte pressioni per includere anche la Corea del Sud, in modo da non irritare ulteriormente il governo di questo paese, i cui rapporti con quello ultra-conservatore di Tokyo sono sprofondati negli ultimi mesi.

Oltre alle dispute territoriali, ad accendere gli animi tra Giappone e Corea del Sud è l’atteggiamento di Tokyo, dove un mix di nazionalismo e militarismo sta caratterizzando l’azione di governo del premier Shinzo Abe, responsabile di svariate dichiarazioni di stampo revisionista sul comportamento del suo paese sulla terraferma asiatica durante il periodo coloniale.

L’atteggiamento giapponese è stato pericolosamente incoraggiato proprio dagli Stati Uniti, nel tentativo di fare allineare gli alleati in Estremo Oriente ai propri sforzi per contenere l’espansionismo della Cina. Questa politica, scatenando forze reazionarie e innestandosi su rivalità storiche, ha però prodotto l’effetto indesiderato di dividere Giappone e Sud Corea, mentre nelle intenzioni americane i due paesi avrebbero dovuto realizzare una partnership strategica in funzione anticinese che per il momento non sembra essere nemmeno lontanamente all’orizzonte.

Ancora più grave è poi lo scontro in atto tra Giappone e Cina, per il quale le responsabilità principali sono da assegnare nuovamente a Washington. Qui, la contesa attorno ad un gruppo di isole - Senkaku in giapponese, Diaoyu in cinese - nel Mar Cinese Orientale ha già fatto registrare momenti di tensione tra la seconda e la terza economia del pianeta. Solo nelle ultime settimane, le relazioni sono sprofondate in seguito alla dichiarazione da parte della Cina di una propria “zona di identificazione per la difesa aerea” (ADIZ) nel Mar Cinese Orientale - all’interno della quale ogni velivolo è tenuto a fornire informazioni in merito alla sua rotta, destinazione o qualsiasi altro dettaglio richiesto dalle autorità - e alla visita del premier Abe ad un tempio scintoista dove sono sepolti alcuni criminali di guerra giapponesi.

Solo nelle ultime settimane, le relazioni sono sprofondate in seguito alla dichiarazione da parte della Cina di una propria “zona di identificazione per la difesa aerea” (ADIZ) nel Mar Cinese Orientale - all’interno della quale ogni velivolo è tenuto a fornire informazioni in merito alla sua rotta, destinazione o qualsiasi altro dettaglio richiesto dalle autorità - e alla visita del premier Abe ad un tempio scintoista dove sono sepolti alcuni criminali di guerra giapponesi.

Più recentemente, Tokyo e Pechino sono tornate a scontrarsi a causa della dichiarazione di un alto dirigente della rete televisiva nazionale nipponica NHK, il quale ha sostanzialmente negato il massacro di Nanchino, in Cina, ad opera delle truppe del proprio paese nel 1937 che fece più di 140 mila morti (300 mila per i cinesi).

A queste parole, solo parzialmente rettificate alcune ore dopo essere state pronunciate, il ministero degli Esteri cinese ha risposto duramente e in un comunicato ufficiale ha condannato il tentativo da parte della autorità giapponesi di “riscrivere la storia” di un evento attorno al quale “la comunità internazionale ha da tempo espresso un verdetto definitivo”.

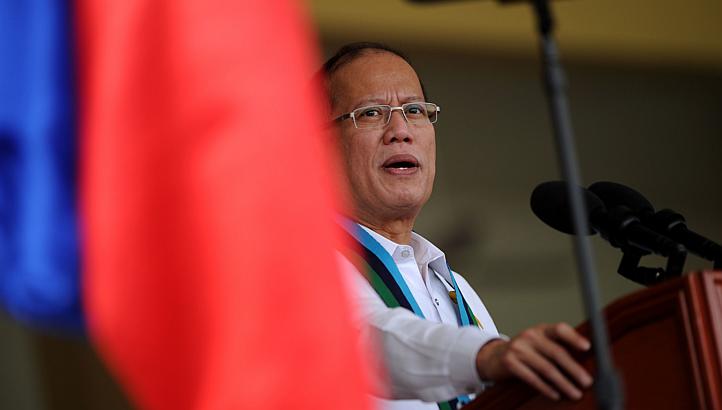

Alla falsificazione della storia come strumento di propaganda nelle attuali dispute in Asia orientale ha fatto ricorso poi questa settimana anche il presidente delle Filippine, Benigno Aquino, in un’intervista esclusiva alla quale il New York Times ha dato ampio spazio.

Il figlio della defunta ex presidente, Corazón Aquino, ha cioè paragonato la Cina odierna alla Germania nazista alla vigilia della seconda guerra mondiale. Secondo Benigno Aquino, la disputa territoriale del suo paese con Pechino nel Mar Cinese Meridionale rischierebbe di ricalcare la vicenda dei Sudeti in Cecoslovacchia nel 1938 che portò all’invasione hitleriana.

Come la Cecoslovacchia, a detta di Aquino, anche le Filippine devono oggi fare i conti con “le richieste di cedere gradualmente parte del proprio territorio ad una potenza straniera”, così che, per resistere, sarebbe necessario “un più robusto sostegno internazionale”, a differenza della docilità dei governi occidentali negli anni Trenta del secolo scorso nei confronti della Germania di Hitler.

Significativamente, il richiamo alla seconda guerra mondiale da parte del presidente filippino è giunto pochi giorni dopo che Shinzo Abe, nel corso del World Economic Forum di Davos, aveva fatto riferimento al primo conflitto mondiale nel tracciare un parallelo tra la rivalità di Germania e Gran Bretagna con quella odierna di Giappone e Cina.

L’evocazione dei due eventi più catastrofici del secolo scorso indica a sufficienza il livello di tensione raggiunto in Estremo Oriente a causa della “svolta” asiatica degli Stati Uniti. Soprattutto, Abe e Aquino intendono ribaltare le responsabilità dell’attuale situazione, dal momento che la Cina, non essendo una potenza imperialista al contrario degli USA, non ha mai minacciato l’invasione di nessun paese, rendendo semplicemente assurdi gli accostamenti alla Germania imperiale o a quella nazista. Nel caso delle Filippine, inoltre, la retorica di Aquino serve a far digerire ad un’opinione pubblica tutt’altro che entusiasta l’accordo in fase di negoziazione con gli Stati Uniti per l’utilizzo di alcune basi nella loro ex colonia. Il presidente filippino, infatti, nella stessa intervista al Times ha annunciato che Manila e Washington sono “vicini” ad un’intesa, descrivendo poi la permanenza nel paese di soldati stranieri come un semplice “avvicendamento”, così da aggirare il divieto a simili iniziative contenuto nella costituzione delle Filippine.

Nel caso delle Filippine, inoltre, la retorica di Aquino serve a far digerire ad un’opinione pubblica tutt’altro che entusiasta l’accordo in fase di negoziazione con gli Stati Uniti per l’utilizzo di alcune basi nella loro ex colonia. Il presidente filippino, infatti, nella stessa intervista al Times ha annunciato che Manila e Washington sono “vicini” ad un’intesa, descrivendo poi la permanenza nel paese di soldati stranieri come un semplice “avvicendamento”, così da aggirare il divieto a simili iniziative contenuto nella costituzione delle Filippine.

L’accordo verrà con ogni probabilità definito in occasione della visita di Obama a Manila nel mese di aprile, quando potrebbe essere sollevata anche la questione della partecipazione delle Filippine al trattato di libero scambio trans-pacifico (TPP), recentemente “raccomandata” dal nuovo ambasciatore americano.

Il TPP, da cui è esclusa la Cina, è un altro strumento promosso Washington per isolare Pechino, in questo caso economicamente, e include per il momento dodici paesi asiatici e del continente americano (Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti e Vietnam).

Il trattato, scritto e negoziato in gran segreto, sta però sollevando non poche perplessità tra i paesi che dovrebbero aderirvi, principalmente per le condizioni in esso contenute che prescrivono lo smantellamento delle regolamentazioni locali per aprire le varie economie alle corporation statunitensi.

Le date fissate da Washington per la definitiva approvazione del TPP stanno perciò slittando una dopo l’altra e più di un problema l’amministrazione Obama lo sta incontrando anche in patria. Proprio qualche giorno fa, il leader di maggioranza al Senato, il democratico Harry Reid, ha bocciato i tentativi della Casa Bianca di incanalare il trattato in una corsia preferenziale al Congresso, così da ottenerne l’approvazione senza possibilità di discussioni o emendamenti.

La presa di posizione del senatore del Nevada è la conseguenza dell’impopolarità dei trattati di libero scambio, che si traducono puntualmente in perdita di posti di lavoro negli Stati Uniti, ma è già stata criticata dai falchi della politica estera USA, preoccupati per lo slittamento di una misura ritenuta fondamentale nell’ambito della “svolta” anti-cinese nel continente asiatico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre il presidente afgano, Hamid Karzai, continua ad insistere nel rinviare la firma sul cosiddetto Accordo Bilaterale per la Sicurezza con gli Stati Uniti, l’amministrazione Obama sta cercando di far fronte ad una situazione impensabile fino a poche settimane fa per mandare in porto un trattato che consentirebbe di mantenere un significativo contingente militare nel paese centro-asiatico dopo il 31 dicembre di quest’anno.

Gli ultimi sviluppi nella vicenda dei rapporti tra Kabul e Washington hanno spinto il presidente Obama ad incontrare nella giornata di martedì alla Casa Bianca i responsabili della guerra in Afghanistan, ufficialmente per discutere del numero di soldati che dovranno restare una volta ultimate le operazioni di combattimento. Al vertice erano presenti, tra gli altri, il comandante delle forze di occupazione USA, generale Joseph Dunford, e il capo di stato maggiore, generale Martin Dempsey, nonché il segretario alla Difesa, Chuck Hagel.

Le consultazioni di emergenza a Washington sarebbero avvenute per preparare il prossimo vertice NATO nel quale verranno discusse con i partner degli Stati Uniti le dimensioni del contingente da mantenere in Afghanistan a partire dal gennaio 2014. Alla luce dei crescenti attriti con Karzai, tuttavia, è praticamente certo che Obama abbia affrontato con i propri generali le modalità migliori per esercitare pressioni sul leader afgano in relazione al trattato bilaterale.

Alcuni importanti membri del Congresso informati sull’incontro della Casa Bianca si sono infatti riferiti a quest’ultima questione, lasciando anche intendere la possibilità di un cambiamento della strategia americana. In particolare, il presidente della commissione del Senato per le Forze Armate, il democratico Carl Levin, ha affermato che “l’amministrazione [Obama] semplicemente non dovrebbe contare su Karzai per la firma dell’accordo”. Per il senatore del Michigan sarà piuttosto il prossimo presidente afgano ad essere “più affidabile” circa l’accordo bilaterale.

Dello stesso avviso è stato anche il senatore repubblicano Lindsey Graham, il quale ha suggerito che la scadenza ultima per la firma dell’accordo dovrebbe essere spostata a dopo le elezioni presidenziali del 5 aprile prossimo e la conseguente uscita di scena di Karzai.

La Casa Bianca, tuttavia, ancora martedì sembrava essere ferma sulla propria precedente linea. Il portavoce di Obama, Jay Carney, aveva cioè ribadito che la firma sull’accordo “non può essere attesa per mesi” ma deve essere una questione di settimane. Inizialmente, il governo USA aveva chiesto a Karzai di approvare definitivamente l’accordo entro la fine del 2013, così da consentire ai vertici militari di avere il tempo necessario per pianificare le operazioni.

Questa scadenza sembrava dover essere rispettata senza difficoltà, dopo che nel mese di novembre una speciale assemblea tribale - “loya jirga” - convocata dallo stesso presidente afgano aveva approvato i termini dell’accordo con gli Stati Uniti. A sorpresa, però, Karzai aveva puntato i piedi, sostenendo che la firma sull’accordo non sarebbe arrivata prima delle elezioni per la scelta del suo successore. Il trattato bilaterale già negoziato prevede la permanenza per almeno un decennio di circa 10 mila soldati americani, i quali avranno accesso a nove basi in territorio afgano. I militari godranno inoltre di totale immunità dalle leggi locali per eventuali crimini commessi nel paese occupato.

Il trattato bilaterale già negoziato prevede la permanenza per almeno un decennio di circa 10 mila soldati americani, i quali avranno accesso a nove basi in territorio afgano. I militari godranno inoltre di totale immunità dalle leggi locali per eventuali crimini commessi nel paese occupato.

Queste e altre condizioni imposte dagli USA, così come la stessa occupazione americana, sono fortemente osteggiate dalla maggioranza della popolazione afgana. Da qui, probabilmente, l’atteggiamento sempre più scontroso del presidente nei confronti dell’amministrazione Obama.

Da alcuni mesi, così, Karzai ha iniziato a chiedere varie concessioni alle forze di occupazione, come lo stop ai raid notturni nelle abitazioni private dei cittadini afgani sospettati di legami con gli “insorti” e il sostegno ad un processo di riconciliazione con i Talebani. Karzai, inoltre, è giunto più volte a criticare aspramente l’occupazione americana, accusando talvolta le forze NATO di essere dietro ad alcuni attentati, in modo da ingigantire la situazione di crisi nel paese e far salire le pressioni per la firma sull’accordo bilaterale.

A gettare nuova benzina sul fuoco è stata poi questa settimana una rivelazione riportata dal New York Times, secondo la quale Karzai avrebbe avviato colloqui segreti con gli stessi Talebani a partire dal mese di novembre. La notizia è stata poi confermata da esponenti del regime di Kabul, tra cui il portavoce del presidente, Aimal Faizi, che ha definito “serie” le discussioni andate in scena a Dubai. Ad aprire la strada del negoziato sarebbero stati i leader Talebani, incoraggiati proprio dall’atteggiamento sempre più ostile di Karzai nei confronti dei padroni americani.

L’iniziativa di pace difficilmente porterà a qualche risultato e, secondo alcuni osservatori, potrebbe essere solo una strategia talebana per dividere ancor più Karzai e gli USA nel tentativo di far naufragare del tutto il trattato bilaterale, spianando la strada agli “studenti del Corano” per una riconquista del potere ai danni di un regime senza protezioni straniere. Lo stesso Karzai, a sua volta, potrebbe utilizzare la minaccia di una pace separata con i Talebani per estrarre maggiori concessioni dagli Stati Uniti.

In ogni caso, gli USA non sembrano gradire particolarmente eventuali negoziati dietro le loro spalle, nonostante le dichiarazioni ufficiali tutt’altro che polemiche di questi giorni, poiché una riconciliazione di Kabul con i Talebani renderebbe insostenibile la motivazione ufficiale per la presenza militare indefinita in Afghanistan, vale a dire la necessità di continuare a combattere la minaccia “terroristica” nel paese. La vera ragione dell’occupazione afgana e della necessità di prolungare la permanenza in questo paese è da ricercare invece in questioni strategiche legate alle risorse energetiche della regione centro-asiatica e alla crescente competizione con altre potenze come Russia, Cina o Iran.

La vera ragione dell’occupazione afgana e della necessità di prolungare la permanenza in questo paese è da ricercare invece in questioni strategiche legate alle risorse energetiche della regione centro-asiatica e alla crescente competizione con altre potenze come Russia, Cina o Iran.

Al di là degli scontri e delle tensioni di questi ultimi mesi, sono in pochi a credere che l’accordo bilaterale tra USA e Afghanistan possa realmente fallire. La classe politica indigena deve infatti a Washington la propria posizione di potere e le ricchezze accumulate in questi anni, così che un’uscita di scena improvvisa degli Stati Uniti dal primo gennaio prossimo comporterebbe non solo la perdita di miliardi di dollari in aiuti finanziari provenienti dall’Occidente da cui trarre profitto ma favorirebbe con ogni probabilità anche il ritorno al potere dei Talebani in tempi non troppo lunghi.

La fine del mandato di Hamid Karzai, d’altra parte, dovrebbe togliere di mezzo l’ostacolo principale al raggiungimento dell’obiettivo americano in Afghanistan. Tutti i principali candidati alla presidenza - tra cui gli ex ministri degli Esteri, Abdullah Abdullah e Zalmai Rassoul, l’ex ministro delle Finanze, Ashraf Ghani Ahmadzai, e il fratello dell’attuale presidente, Quayum Karzai - appaiono infatti favorevoli alla firma dell’accordo sulla sicurezza senza ulteriori rinvii.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il primo parziale esito delle elezioni anticipate andate in scena domenica scorsa in Thailandia ha registrato come previsto un’affluenza alle urne relativamente bassa in seguito al boicottaggio annunciato da tempo dal principale partito di opposizione. Ancor più dei numeri ancora lontani dall’essere definitivi, tuttavia, le cattive notizie per il governo della premier Yingluck Shinawatra sono legate ora alle dispute legali che si annunciano attorno al voto e ad una situazione economica in rapido deterioramento nel paese del sud-est asiatico.

La Commissione Elettorale thailandese ha finora diffuso solo alcuni dati provvisori per le 68 province (su 77) dove il voto si è effettivamente tenuto senza gli ostacoli posti dai manifestanti anti-governativi. Complessivamente, le operazioni sono state possibili nell’89% dei distretti elettorali, dove l’affluenza è stata del 46%, contro il 73% registrato nel 2011. Nella capitale, Bangkok, questo dato è stato appena del 26%, principalmente a causa della mancanza di schede elettorali in alcuni seggi dopo che i gruppi di protesta avevano impedito la distribuzione del materiale necessario.

Decisamente superiore alla media è risultata invece l’affluenza nelle roccaforti del partito al potere - Pheu Thai - nel nord del paese, dove in molti casi ha superato il 72%. Come ha riportato il Bangkok Post, però, anche alcuni distretti considerati favorevoli al governo e dominati dalle cosiddette “camicie rosse” hanno fatto segnare dati di poco superiori al 50%. Ciò suggerirebbe un certo calo di popolarità del Pheu Thai, probabilmente a causa sia dei mancati pagamenti ai coltivatori nell’ambito del programma di acquisto di riso da parte del governo a prezzi gonfiati sia della abortita legge sull’amnistia che, oltre a riportare in patria l’ex premier Thaksin Shinawatra, avrebbe assolto i leader del precedente gabinetto dalle accuse di avere ordinato la repressione nel sangue delle proteste animate dalle “camicie rosse” nel 2010.

Lo stesso quotidiano in lingua inglese della capitale ha poi ipotizzato una proiezione sui seggi nella camera bassa. Qui il Pheu Thai potrebbe aggiudicarsene almeno 300, incrementando i 264 conquistati nel 2011, anche se in questa occasione era assente dalle schede elettorali il Partito Democratico che di seggi ne deteneva 159.

Per essere ritenuto valido, il voto in Thailandia deve in ogni caso eleggere almeno il 95% dei 500 deputati totali della camera bassa, così che l’assemblea possa essere convocata per scegliere un nuovo governo. A causa dei blocchi dei manifestanti nelle scorse settimane, in alcuni distretti elettorali non era stato possibile registrare alcun candidato e appare perciò tutt’altro che certo il raggiungimento della quota prevista dalla Costituzione.

Tale percentuale non sembra infatti essere stata raggiunta, come ha ammesso indirettamente il governo stesso, il quale ha già chiesto alla Commissione Elettorale di preparare una serie di elezioni speciali il prima possibile per assegnare i seggi mancanti. Queste operazioni potrebbero prolungarsi per alcuni mesi, lasciando la Thailandia senza un governo con pieni poteri, e oltretutto rischiano di incontrare nuovi ostacoli perché le elezioni speciali riguarderanno provincie del paese dove è forte la presenza degli oppositori del governo. Ad aggiungere incertezza per l’esecutivo ci ha pensato poi il Partito Democratico di opposizione che, nella giornata di martedì, ha annunciato l’avvio di due cause legali di fronte alla Corte Costituzionale. La prima cercherà di rendere nulle le elezioni poiché il processo sarebbe stato incostituzionale per vari motivi, tra cui quello che esso non è stato completato in un solo giorno. Questa motivazione appare quanto meno assurda, visto che la necessità di ulteriori consultazioni è dovuta precisamente alle manifestazioni di protesta animate in buona parte dai sostenitori del Partito Democratico.

Ad aggiungere incertezza per l’esecutivo ci ha pensato poi il Partito Democratico di opposizione che, nella giornata di martedì, ha annunciato l’avvio di due cause legali di fronte alla Corte Costituzionale. La prima cercherà di rendere nulle le elezioni poiché il processo sarebbe stato incostituzionale per vari motivi, tra cui quello che esso non è stato completato in un solo giorno. Questa motivazione appare quanto meno assurda, visto che la necessità di ulteriori consultazioni è dovuta precisamente alle manifestazioni di protesta animate in buona parte dai sostenitori del Partito Democratico.

Con la seconda denuncia si chiede invece lo scioglimento del partito Pheu Thai, responsabile di avere dichiarato nel mese di gennaio lo stato di emergenza nel paese, impedendo di conseguenza lo svolgimento del voto in circostanze normali. Lo stato di emergenza era stato dichiarato dal governo a Bangkok e nelle aree limitrofe in seguito all’intensificarsi delle minacce alle operazioni elettorali da parte dell’opposizione ma, in realtà, non è stato praticamente implementato.

La Commissione Elettorale, da parte sua, ha fatto sapere anch’essa che mercoledì si riunirà per analizzare i problemi emersi domenica durante il voto e gli esposti presentati alla propria attenzione relativi a presunti abusi delle autorità governative.

Il prossimo pronunciamento del più alto tribunale thailandese è atteso con molte apprensioni dal partito della premier Yingluck, dal momento che esso fu già protagonista del golpe giudiziario del 2008 che rimosse due governi guidati dai sostenitori di Thaksin. In precedenza, quando nel 2006 furono i militari a deporre quest’ultimo, la stessa Corte Costituzionale aveva inoltre sciolto il suo partito - Thai Rak Thai - con l’accusa di avere violato le leggi elettorali. Una nuova prospettiva simile appare ora probabile a molti, alla luce anche della freddezza dimostrata finora dalle forze armate verso un possibile intervento diretto per risolvere la crisi.

In aggiunta ai procedimenti appena annunciati dal Partito Democratico, il governo e il principale partito che lo sostiene continuano ad essere minacciati anche da almeno altre due indagini in corso da alcune settimane. Una riguarda oltre 300 parlamentari del Pheu Thai, accusati di avere presentato un emendamento costituzionale per rendere il Senato interamente elettivo, e l’altra la stessa Yingluck per avere gestito contro l’interesse pubblico il già ricordato programma di sussidi destinati ai produttori di riso, in gran parte elettori del proprio partito.

Anche se fortemente volute dal governo in carica per dimostrare il seguito che esso manterrebbe in Thailandia, le elezioni di domenica hanno in realtà evidenziato soprattutto il controllo sempre più debole sul paese di Yingluck e del suo partito dopo quasi tre mesi di proteste di piazza organizzate da gruppi vicini ai tradizionali centri di potere (esercito, burocrazia statale, monarchia) per chiedere le dimissioni immediate dell’esecutivo e lo sradicamento dell’influenza della famiglia Shinawatra sul sistema politico. Un ulteriore grattacapo per il governo è giunto poi martedì, quando la Cina ha cancellato un acquisto da 1,2 milioni di tonnellate di riso thailandese a causa della già citata indagine sul programma di sussidi condotta dalla Commissione Nazionale Anti-Corruzione.

Un ulteriore grattacapo per il governo è giunto poi martedì, quando la Cina ha cancellato un acquisto da 1,2 milioni di tonnellate di riso thailandese a causa della già citata indagine sul programma di sussidi condotta dalla Commissione Nazionale Anti-Corruzione.

La decisione del vicino settentrionale metterà ancora più in difficoltà la premier, già penalizzata dalle accese critiche dell’opposizione ad un programma che ha fatto segnare perdite per le casse pubbliche pari a 6 miliardi di dollari e costretta a far fronte ai malumori dei coltivatori che hanno venduto il riso allo stato senza ottenere ancora alcun pagamento.

Più in generale, le tensioni nel paese potrebbero essere inasprite dal peggioramento dell’economia, come conferma il recente aggiustamento al ribasso delle previsioni di crescita per il 2014 dal 5,1% al 3,1% e le perdite della Borsa salite oltre il 10% dall’inizio delle proteste nel novembre scorso.

La fuga dei capitali stranieri dovuta agli scontri, infine, minaccia di essere aggravata dalla nuova tendenza globale in atto legata al cosiddetto “tapering” della Federal Reserve americana, in seguito al quale gli investitori stanno lasciando i paesi emergenti come la Thailandia per tornare negli Stati Uniti, dove è previsto un aumento dei tassi di interesse, e quindi dei rendimenti, in seguito al parziale ritiro delle politiche di “stimolo” perseguite in questi ultimi anni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’incontro tra i leader dell’opposizione politica ucraina e i rappresentanti dei governi occidentali nel fine settimana a Monaco di Baviera ha avuto come effetto immediato la presentazione di un pacchetto di aiuti finanziari a Kiev per convincere il presidente, Viktor Yanukovich, a sganciarsi da Mosca. La più recente proposta è solo l’ultimo tentativo da parte di Stati Uniti e Unione Europea di modellare secondo i propri interessi la crisi in corso ormai da oltre due mesi in Ucraina, così da assestare un colpo decisivo alle ambizioni russe in questo paese.

A margine dell’annuale conferenza di Monaco sulla sicurezza, delegati di Washington e Bruxelles hanno dunque preparato un’offerta economica per l’Ucraina, ormai sull’orlo del baratro finanziario dopo il congelamento degli aiuti promessi dal Cremlino.

La Russia aveva lanciato un piano da 15 miliardi di dollari in seguito alla marcia indietro di Yanukovich sull’adesione ad un trattato di partnership con l’UE. Il denaro, tuttavia, è stato bloccato la scorsa settimana, quando lo stesso presidente ucraino aveva annunciato le dimissioni del governo come concessione ai manifestanti e ai leader dell’opposizione che, in precedenza, avevano rifiutato di entrare a far parte di un nuovo esecutivo di “unità nazionale”.

Ad influire in maniera decisiva sulla decisione di Mosca era stato il fatto che il primo ministro ucraino uscente, Mykola Azarov, aveva negoziato personalmente il prestito da 15 miliardi di dollari garantito da Putin a dicembre. Visto il nuovo scenario, la Russia ha fatto sapere di volere attendere gli sviluppi a Kiev, così da sapere, come ha affermato un diplomatico del Cremlino alla rivista americana Time, “con chi stiamo trattando in Ucraina”.

Alla luce delle incombenze finanziarie di questo paese e con la minaccia di un ulteriore “downgrade” da parte delle agenzie internazionali di rating, l’UE e gli Stati Uniti hanno sfruttato la situazione, prospettando ai leader dell’opposizione recatisi a Monaco una boccata di ossigeno, sia pure alle proprie condizioni.

Secondo quanto riferito in un’intervista al Wall Street Journal dalla numero uno della diplomazia UE, Catherine Ashton, il piano finanziario allo studio per Kiev “non sarà modesto” e il suo esborso non dipenderà dal via libera di questo paese alla riapertura del negoziato con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per un altro prestito di lungo periodo.

Quest’ultima rassicurazione è però di ben poco conforto soprattutto per la popolazione ucraina, poiché anche il denaro promesso da UE e USA sarebbe vincolato alla messa in atto di “riforme” politiche ed economiche sulla stessa linea di quelle imposte dal FMI.

Dietro all’espressione “riforme”, come di consueto, si nascondono misure di liberalizzazione dell’economia che penalizzerebbero ulteriormente le fasce più deboli di una popolazione già in larga misura impoverita, come l’aumento del costo delle forniture di energia e la svalutazione della moneta ucraina.

L’altra condizione preliminare chiesta per lo stanziamento dei fondi è poi la formazione di un governo di transizione con membri dell’opposizione che, in ogni caso, sarebbe chiamato a riaprire i colloqui con il FMI per ulteriori “aiuti” finanziari. Il percorso offerto dall’Occidente all’Ucraina, in definitiva, prevede alcune delle stesse condizioni difficilmente accettabili che nel novembre scorso spinsero Yanukovich a voltare le spalle all’UE per rivolgersi verso la Russia.

Dopo avere alimentato proteste di piazza che hanno gettato il paese nel caos, Washington e Bruxelles sembrano auspicare ora che il presidente finisca per tornare sui propri passi, imbarcando i partiti di opposizione in un nuovo governo di “unità nazionale” che, dietro l’apparente soddisfazione delle aspirazioni democratiche dei cittadini ucraini, fornisca la copertura necessaria ad implementare misure impopolari per aprire il paese al capitale occidentale. La stessa Ashton ha poi messo in chiaro le intenzioni occidentali in merito all’Ucraina. A detta della diplomatica britannica, cioè, il sostegno a Kiev potrebbe avvenire in “diverse fasi”, una delle quali consisterà in nuove “prospettive di investimento”, vale a dire la trasformazione del paese dell’est europeo in una piattaforma per le compagnie occidentali desiderose di sfruttare manodopera a bassissimo costo.

La stessa Ashton ha poi messo in chiaro le intenzioni occidentali in merito all’Ucraina. A detta della diplomatica britannica, cioè, il sostegno a Kiev potrebbe avvenire in “diverse fasi”, una delle quali consisterà in nuove “prospettive di investimento”, vale a dire la trasformazione del paese dell’est europeo in una piattaforma per le compagnie occidentali desiderose di sfruttare manodopera a bassissimo costo.

La voce principale dell’Occidente sull’Ucraina nel fine settimana a Monaco è stata comunque quella del segretario di Stato americano, John Kerry, protagonista di discussioni con i leader dell’opposizione anti-Yanukovich, a cominciare dall’ex campione di pugilato e numero uno del partito UDAR sponsorizzato dai conservatori tedeschi, Vitali Klitschko.

L’appoggio occidentale alle opposizioni ucraine continua ad essere assicurato nonostante esse siano animate anche da movimenti e partiti di estrema destra, alcuni dei quali ultra-nazionalisti o apertamente neo-fascisti, come il partito Svoboda (“Libertà”), guidato dal noto anti-semita Oleg Tyahnybok.

La posizione occidentale è stata così criticata a Monaco dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, il quale ha chiesto quale sia il nesso tra “l’incitamento alle violenze di piazza e la promozione della democrazia” e perché non si esprimano condanne verso “coloro che occupano edifici governativi, attaccano le forze di polizia e usano slogan razzisti e anti-semiti”.

A Kiev, intanto, il presidente Yanukovich è tornato al lavoro lunedì dopo alcuni giorni di assenza per malattia. Le opposizioni, invece, hanno annunciato di puntare a modifiche costituzionali che dovrebbero sottrarre alcuni poteri al presidente per restituirli al parlamento. I cambiamenti alla carta costituzionale dovrebbero essere discussi in una sessione del parlamento indetta per martedì. Non è chiaro, in ogni caso, fino a che punto potranno spingersi le concessioni della maggioranza fedele a Yanukovich, tanto più che i manifestanti continuano a respingere gli inviti ad abbandonare gli edifici governativi occupati, come era stato chiesto dal presidente in cambio, ad esempio, dell’amnistia per coloro che sono stati arrestati durante gli scontri delle scorse settimane.

Non è chiaro, in ogni caso, fino a che punto potranno spingersi le concessioni della maggioranza fedele a Yanukovich, tanto più che i manifestanti continuano a respingere gli inviti ad abbandonare gli edifici governativi occupati, come era stato chiesto dal presidente in cambio, ad esempio, dell’amnistia per coloro che sono stati arrestati durante gli scontri delle scorse settimane.

La stampa locale, infine, ha riportato lunedì le parole del presidente del parlamento ucraino, Volodymyr Rybak, secondo il quale lo scioglimento dell’assemblea legislativa (Verkhovna Rada) “non è da escludere”. Questa mossa porterebbe direttamente ad elezioni anticipate che, però, Bruxelles ha escluso proprio nel fine settimana.

Le formazioni filo-occidentali, infatti, non sarebbero del tutto certe della vittoria elettorale - sia a causa del sostanziale discredito di tutta la classe politica ucraina che per il relativo consenso tuttora raccolto da Yanukovich e dal suo partito nelle regioni orientali del paese - e, anche in caso di successo, un loro eventuale nuovo governo si ritroverebbe ben presto a pagare il prezzo delle misure impopolari richieste da Bruxelles e dagli ambienti finanziari internazionali.

In questa prospettiva, appare evidente come la soluzione preferita da UE e Stati Uniti rimanga una pacificazione del paese tramite il già ricordato governo di “unità nazionale”, attorno al quale tutti gli schieramenti dovrebbero raccogliersi per garantire l’allineamento all’Occidente e mettere fine a proteste che potrebbero facilmente sfuggire di mano di fronte alle difficili decisioni che si prospettano in ambito economico.