- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

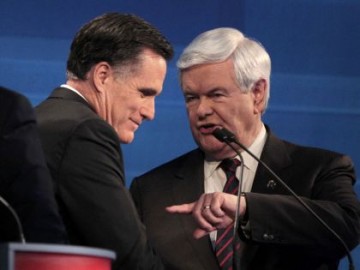

Con la netta affermazione nelle primarie di martedì in Florida, Mitt Romney ha frenato in maniera probabilmente decisiva la rimonta del suo principale sfidante per la nomination in casa repubblicana. In una competizione ancora una volta pesantemente influenzata dalle disponibilità di spesa dei candidati, Newt Gingrich non ha saputo capitalizzare il trionfo ottenuto in Carolina del Sud, finendo invece sotto i colpi dell’aggressiva campagna del miliardario mormone, il quale è riuscito, almeno per il momento, a fugare i dubbi sulle sue possibilità di sconfiggere Barack Obama nell’election day del prossimo 6 novembre.

A fronte di oltre venti milioni di dollari investiti complessivamente dalle campagne elettorali dei vari candidati in corsa in Florida, l’affluenza è risultata inferiore alle aspettative. Alle urne si sono recati poco meno di 1,7 milioni di elettori, circa il 15% in meno rispetto alle primarie del 2008 che premiarono John McCain davanti a Mitt Romney.

Oltre al fatto che le primarie in Florida, a differenza degli altri Stati che hanno votato finora, erano limitate agli elettori registrati come repubblicani, il basso numero di votanti è stato dovuto anche allo spostamento a destra dei candidati, ben lontani dai bisogni della maggior parte della popolazione di uno degli Stati americani più colpiti dalla crisi dei mutui. L’ondata di messaggi propagandistici negativi e volti ad attaccare i rispettivi avversari ha inoltre contribuito ad allontanare una parte degli elettori dalla competizione.

Secondo i dati ufficiali, Mitt Romney ha conquistato il primo posto con il 46,4% dei voti espressi, staccando di oltre 14 punti l’ex speaker della Camera, Newt Gingrich (31,9%). Più indietro, come previsto, sono giunti l’ex senatore ultraconservatore della Pennsylvania, Rick Santorum (13,4%), e il deputato libertario del Texas, Ron Paul (7%), i quali non avevano praticamente fatto campagna elettorale in Florida.

In questo Stato, tutti i delegati in palio sono stati assegnati al vincitore delle primarie, così che Romney ne ha potuti aggiungere 50 a quelli già ottenuti nelle tre competizioni di gennaio che prevedevano un sistema proporzionale. Il numero dei delegati riservati alla Florida era stato dimezzato dai vertici nazionali del Partito Repubblicano dopo che i dirigenti locali avevano deciso di anticipare la data delle primarie rispetto al calendario ufficiale. Finora, Romney può contare su 87 delegati, Gingrich su 26, Santorum su 14 e Paul su 4. Per assicurarsi la nomination del partito sono necessari almeno 1.144 delegati.

In questo Stato, tutti i delegati in palio sono stati assegnati al vincitore delle primarie, così che Romney ne ha potuti aggiungere 50 a quelli già ottenuti nelle tre competizioni di gennaio che prevedevano un sistema proporzionale. Il numero dei delegati riservati alla Florida era stato dimezzato dai vertici nazionali del Partito Repubblicano dopo che i dirigenti locali avevano deciso di anticipare la data delle primarie rispetto al calendario ufficiale. Finora, Romney può contare su 87 delegati, Gingrich su 26, Santorum su 14 e Paul su 4. Per assicurarsi la nomination del partito sono necessari almeno 1.144 delegati.

La vittoria in Florida è stata salutata dai media americani come la conferma delle maggiori chances dell’ex governatore del Massachusetts di raccogliere consensi al di là della tradizionale base elettorale repubblicana. A differenza di Iowa e Carolina del Sud - i cui caucus e primarie erano andati rispettivamente a Santorum e a Gingrich - il voto di conservatori e fondamentalisti cristiani risulta infatti meno determinante in Florida, il cui elettorato dovrebbe invece riflette maggiormente quello repubblicano a livello nazionale.

Nonostante la netta sconfitta, Gingrich ha confermato di voler rimanere in corsa ancora a lungo. Lo stesso Santorum ha annunciato di volersi concentrare sui prossimi appuntamenti di Nevada e Colorado, dove il suo team ha già acquistato spazi televisivi per attaccare Newt Gingrich. Per quest’ultimo, la volontà di Santorum di rimanere in gara potrebbe rappresentare un ostacolo nel tentativo di coagulare l’intero voto conservatore in funzione anti-Romney. Lo stesso Ron Paul, infine, aveva da tempo manifestato l’intenzione di guardare oltre la Florida, puntando su primarie e caucus meno competitive e dispendiose.

Per quanto Romney appaia il favorito d’obbligo per la nomination, alla luce dei numerosi appuntamenti elettorali ancora in calendario e del fatto che il 95% dei delegati risulta ancora da assegnare, non è da escludere una sfida prolungata ben oltre la primavera. A febbraio sono infatti previste solo tre competizioni che assegneranno delegati - i caucus di sabato prossimo in Nevada e le primarie in Arizona e Michigan il 28 - oltre a caucus e primarie non vincolanti in Maine, Colorado, Minnesota e Missouri. Cruciale come di consueto sarà inoltre il supermartedì, in calendario il 6 marzo, dove saranno complessivamente in palio 437 delegati nei dieci stati che voteranno, molti dei quali nel sud degli Stati Uniti, teoricamente favorevoli a Newt Gingrich.

Gli equilibri tra i repubblicani, in ogni caso, saranno determinati soprattutto dalla quantità di denaro che un numero relativamente ristretto di facoltosi finanziatori deciderà di investire nelle campagne elettorali dei candidati e nelle loro “SuperPAC”. Le sorti di Gingrich, in particolare, sembrano essere legate all’amico miliardario Sheldon Adelson, magnate dell’industria dei casinò che, assieme alla moglie, ha già staccato assegni per dieci milioni di dollari che hanno di fatto permesso all’ex speaker repubblicano di vincere in Carolina del Sud e di competere in Florida.

Gli equilibri tra i repubblicani, in ogni caso, saranno determinati soprattutto dalla quantità di denaro che un numero relativamente ristretto di facoltosi finanziatori deciderà di investire nelle campagne elettorali dei candidati e nelle loro “SuperPAC”. Le sorti di Gingrich, in particolare, sembrano essere legate all’amico miliardario Sheldon Adelson, magnate dell’industria dei casinò che, assieme alla moglie, ha già staccato assegni per dieci milioni di dollari che hanno di fatto permesso all’ex speaker repubblicano di vincere in Carolina del Sud e di competere in Florida.

Gingrich, tuttavia, qualche giorno fa ha rivelato di avere a disposizione “appena” 600 mila dollari. Perciò, nel caso non dovessero giungere altre generose donazioni a breve, la sua campagna si complicherà non poco e faticherà a tenere testa a lungo alla macchina da guerra di Mitt Romney.

L’attuale “front-runner” repubblicano è d’altra parte il candidato meglio finanziato, come dimostrano le numerose recenti donazioni provenienti da Wall Street e dalle maggiori corporation americane. Romney e la sua Super PAC (Restore Our Future) hanno potuto spendere ben 15,4 milioni di dollari nelle primarie in Florida, contro i 3,7 milioni sborsati da Gingrich, il quale si è trovato sommerso, come già era accaduto in Iowa, da una valanga di spot negativi che hanno fatto leva sul suo passato a Washington, sia in veste di leader politico che di lobbista.

Messo così alle strette, nei giorni che hanno preceduto le primarie della Florida, Gingrich aveva provato a fare appello alle sezioni più reazionarie dell’elettorato repubblicano, dipingendo il rivale Romney come un liberal virtualmente indistinguibile dal presidente Obama. Malgrado gli attacchi incrociati spesso molto duri, tutti i candidati repubblicani condividono in realtà una politica economica e fiscale nettamente sbilanciata a favore dei redditi più alti.

Le ipotesi avanzate in questa campagna elettorale prevedono, ad esempio, l’abolizione della tassa sui capital gains o l’ulteriore riduzione dell’aliquota fiscale riservata alle corporation. Misure come queste, se implementate dal possibile prossimo inquilino della Casa Bianca, avrebbero conseguenze rovinose sul deficit federale e su una spesa pubblica già bersaglio in questi mesi di devastanti tagli bipartisan.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

ANKARA. Sembrerebbe la solita notizia inventata apposta per screditare gli Stati Uniti d’America. Invece la notizia è vera, l’ha pubblicata qualche giorno fa il New York Times. Vi si legge che mille e cinquecento reclute della polizia di New York hanno dovuto assistere alla proiezione di “The third Jihad”, il documentario anti-Islam uscito nel 2008 di Erik Werth. Sono immagini che raccontano di musulmani che «provano a dominare il mondo, condividendo i loro obiettivi con al-Qaeda»; descrivono la conferenza del presidente Mahmud Ahmadinejad alla Columbia university, quando disse che «non esistono omosessuali in Iran»; riprendono le dichiarazioni dei componenti di "Islam Thinkers Society", il movimento integralista newyorkese, che chiede l'imposizione della legge islamica.

Dall’inchiesta del New York Times emerge che il documentario veniva proiettato durante le varie fasi delle visite di selezione, in particolare durante quelle mediche e psicologiche per saggiare l'orientamento politico dei futuri poliziotti. «Tutti sappiamo del terrorismo, ma questa è la guerra di cui non siamo al corrente», spiega Zuhdi Jasse, medico americano di religione musulmana che dà al film la voce narrante. «Quando i gruppi musulmani parlano del dominio del mondo da parte dell'Islam si capisce che - continua - essi condividono alcuni dei loro obiettivi con al-Qaeda e ciò li rende pericolosi». Il documentario include le interviste con il capo della polizia Ray Kelly, con l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani, e con Joe Lieberman, il senatore del Connecticut il quale continua a ripetere che Saddam Hussein stava accumulando armi di distruzione di massa (anche se nessuno ne ha mai rinvenuta una soltanto dopo l’ invasione dell'Iraq).

Perché ho riportato questo fatto di cronaca che in prima lettura sembrerebbe di poco importanza o meglio di puro folclore? Perché ho sotto gli occhi l’articolo di David Goldman pubblicato sull’ultimo numero di Middle East Quarterly (http://www.meforum.org/3134/turkey-economic-miracle) nel quale si parla di un imminente collasso del “miracolo economico” turco e lo si paragona a quello argentino del 2000 e messicano del 1994, entrambi avvenuti dopo periodi di espansione economica. Goldman prevede che «la velocità e la magnitudo della battuta d’arresto potrebbe facilmente erodere la capacità dell’AKP di governare con il pragmatismo piuttosto che con l’ideologia islamista»; sicché è ipotizzabile anche in Turchia un’esplosione religiosa che - prevede ancora Goldman - impedirebbe ad Erdogan «di utilizzare gli incentivi economici per disinnescare il separatismo curdo, contenere l’opposizione interna e far conquistare alla Turchia un ruolo di primo piano in Medio Oriente». Insomma, ci sarebbero tutti i presupposti, lascia intendere Goldman, perché nella Regione si scateni un’altra guerra.

Quello che Goldman non dice è che il primo ministro Recep Tayyip Erdogan governa con un grande sostegno popolare raggiunto con il successo di un’economia che, viaggiando con ritmi cinesi, gli ha permesso di vincere tre elezioni di fila. E così, forte del consenso delle masse, egli ha potuto devitalizzare, e di molto, il potere della vecchia guardia dei militari filo atlantici e laici, modificando così l'assetto degli equilibri politici sul Bosforo. Si tenga a mente poi che pure la Turchia accusa i colpi della recessione, ma non appare affatto prossima al collasso, come lo è la Grecia. Naturalmente in questo scenario un rallentamento dell’economia turca c’è stato, ma non con la tragicità indicata da Goldman, poiché il tasso di crescita della Turchia previsto per il 2012 (tra il 3 e il 4 per cento) resta ancora abbastanza alto rispetto agli standard europei.

Non va poi dimenticato che la Turchia ha ottantacinque milioni di abitanti a schiacciante maggioranza islamica, che è il secondo paese Nato per potenza militare e che ha un forte orgoglio nazionale, memore della storia imperiale ottomana. Insomma ha un “curriculum” degno di una nazione che aspira a un ruolo di leader in un’area delicata com’è il Medio Oriente. E’ sempre il sostegno delle moltitudini degli elettori credenti che ha permesso ad Erdogan di spegnere, con una vera e propria epurazione di massa, i tentativi di riconquista del potere da parte dei militari.

L’ultimo arresto, avvenuto agli inizi di gennaio - il più clamoroso - è quello dell'ex-capo di Stato maggiore, il generale Ilker Basbug [nella foto a lato con il premier Erdogan ndr], comandante in capo dall'agosto 2008 all'agosto 2010 del secondo - per uomini e armamenti - esercito della Nato, quello turco, appunto.

L’ultimo arresto, avvenuto agli inizi di gennaio - il più clamoroso - è quello dell'ex-capo di Stato maggiore, il generale Ilker Basbug [nella foto a lato con il premier Erdogan ndr], comandante in capo dall'agosto 2008 all'agosto 2010 del secondo - per uomini e armamenti - esercito della Nato, quello turco, appunto.

Egli è stato arrestato con l'accusa di essere «alla guida di un'organizzazione terroristica» l’Erkenekon che mira a «rovesciare il governo del premier Recep Tayyip Erdogan». http://www.ilpost.it/2011/02/22/che-cose-ergenekon/. Il processo è in corso e continua a suscitare scalpore perché sebbene i militari - garanti della laicità del paese - abbiano sempre avuto un grande potere e per conservarlo abbiano organizzato numerosi golpe, è la prima volta, in Turchia, che un ex-capo di Stato maggiore viene arrestato.

«Le indagini su Egenekon e sui complotti golpisti, avviate nel 2007, hanno portato all'arresto di centinaia di generali, ufficiali, accademici, avvocati, giornalisti soprattutto di sinistra e difensori della laicità. In questi cinque anni Erdogan ha incoraggiato il lavoro dei giudici e spesso se n’è servito per ridurre al silenzio i suoi oppositori», mi conferma un collega di un importante quotidiano di Ankara, che ho rivisto dopo tanto tempo e che mi prega di tacergli il nome perché, «nel Paese c’è più censura che libertà di stampa, il numero dei giornalisti arrestati è in un aumento costante». E’ preoccupato, parla scuotendo la testa. «Non credo alle previsioni di Goldman, ma - conclude - se l’euforia economia fosse costretta a ridimensionarsi, le carceri si riempiranno ancora di più. Tu mi chiedi se si stava meglio con il governo dei militari? Nel mio paese le carceri non sono state mai vuote».

Ankara non ha la spensierata frenesia di Istanbul. Essa ha un aspetto austero come le case che fanno da fondale in Ulucanlar caddesi, alla Yeni Cami, la “Moschea Nuova” che l’architetto ottomano Sinan costruì con grande sfarzo di marmi e di maioliche nel 1565 per ordine di Cenabi Ahmet Pascia. Nemmeno il sole che si riverbera sulla cupola e i muri di porfido rosso della “Moschea Nuova” riesce per un attimo ad allontanare i foschi scenari descritti dall’amico turco che mi sta seduto di fronte e stringe la tazzina del caffè. Egli mi riassume il rapporto dello scorso anno di Amnesty International che denuncia le torture e i maltrattamenti praticati nelle carceri turche. Mi ricorda che ai dipendenti pubblici è negato il diritto allo sciopero e che non è stata ancora riconosciuta l’obiezione di coscienza al servizio militare. Infine mi completa il quadro precisandomi che ultime leggi sull’antiterrorismo sono state varate apposta per limitare la libertà d’espressione (nel mirino in particolare giornalisti, avvocati di organizzazioni per i diritti umani, attivisti politici curdi). «L’unica nota positiva - conclude - è l’abolizione della pena di morte per tutti i reati».

Naturalmente, del rapporto di Amnesty qui poco se ne parla o quasi per niente, perché Erdogan è considerato dalla maggioranza che l’ha votato un vincente, che ha tutte le credenziali per essere accreditato come il leader (musulmano), l’unico in grado di rasserenare quel clima d’incertezza politica che s’è creato con “primavera araba” in tutto il Medio oriente e non soltanto in esso.

Infatti, è il primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan che, nel settembre scorso, sbarca al Cairo, dove migliaia di persone l’attendono sventolando bandiere turche ed egiziane. Ecco «l'inviato di Allah, Erdogan», è uno degli slogan più scanditi in quei giorni nella capitale egiziana. «Erdogan nostro amico», «Benvenuto al leader della libertà» gridano centinaia di studenti dell'università di al Azhar, il più importante centro teologico sunnita, dove si reca per incontrare il gran imam Ahmed el Tayyeb e il grande mufti d’Egitto, Ali Gomaa.

Ed é sempre Recep Tayyip Erdogan che chiede a viva voce il riconoscimento dello Stato palestinese. «Non è un'opzione, è un dovere», dichiara il primo ministro turco nel suo intervento alla Lega Araba durante il quale afferma che il contenzioso palestinese non è una questione da classificare come «ordinaria amministrazione» perché riguarda «la dignità dell'essere umano». E così, il 20 di settembre il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen può presentarsi al Palazzo di Vetro, e richiedere il riconoscimento della Palestina come Stato indipendente, il 194° membro delle Nazioni Unite.

Ed é sempre Recep Tayyip Erdogan che chiede a viva voce il riconoscimento dello Stato palestinese. «Non è un'opzione, è un dovere», dichiara il primo ministro turco nel suo intervento alla Lega Araba durante il quale afferma che il contenzioso palestinese non è una questione da classificare come «ordinaria amministrazione» perché riguarda «la dignità dell'essere umano». E così, il 20 di settembre il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen può presentarsi al Palazzo di Vetro, e richiedere il riconoscimento della Palestina come Stato indipendente, il 194° membro delle Nazioni Unite.

E’ ancora Recep Tayyip Erdogan che lancia un messaggio a Israele, tutt'altro che conciliante. Non ci sarà nessuna normalizzazione tra la Turchia e lo Stato ebraico di Israele, se quest'ultimo non rispetterà le condizioni poste da Ankara e cioè le scuse per l'attacco alla flottiglia umanitaria, l'indennizzo delle vittime e la revoca dell'embargo su Gaza, avverte il primo ministro turco, non escludendo il ricorso alla marina militare per forzare, se necessario, il blocco navale a Gaza.

Se si pensa che ancora in anni recenti la marina israeliana e quella turca compivano le manovre congiunte sotto l'egida della Nato, si può capire l’ansia di Tel Aviv quando si è saputo che nei radar della flotta turca, le navi e gli aerei israeliani non sono più segnalati come «amici», ma come «ostili».

E’ dopo questi fatti che la banca d’affari e di investimenti Goldman Sachs ha cominciato a consigliare ai suoi clienti di liberarsi in fretta di tutti i titoli della seconda più grande banca privata turca, la “Garanti Bakasi”. L’obiettivo s’è rivelato non facile da raggiungere perché la Turchia è al quinto posto, tra i grandi dell’economia mondiale. Pertanto, per rassicurare i suoi clienti più perplessi e incoraggiare quelli ancora indecisi, è ricorsa, come detto, all’autorevole David Goldman, il quale con l’ormai famoso articolo sul Middle East Quarterly ha predetto il crollo economico della Turchia nel 2012, convincendo tutti i dubbiosi. Almeno così sostengono al Goldman Sachs Group.

Stando così le cose, ci vuole poco a capire che le iniziative di Erdogan cominciano ad irritare anche gli Stati Uniti. Persino lo sventolio della bandiera del secondo (per potenza) esercito della Nato pare li infastidisca. Succede da quando qualcuno, alcune settimane fa, ha rinverdito la leggenda secondo la quale la bandiera nasce con quelle insegne perché «un riflesso della luna che occulta una stella, apparve nelle pozze di sangue dei cristiani sconfitti dopo la battaglia di Kosovo nel 1448». E’la battaglia durante la quale gli Ottomani sconfissero le forze cristiane e stabilirono l'Impero ottomano con l’adozione della bandiera turca nell'Europa orientale fino alla fine del XIX secolo.

Tuttavia dice bene Fabio Grassi che vive in Turchia da tredici anni, e insegna Storia nell’Università Tecnica di Yildiz di Istanbul, quando rassicura che «molti arabi guardano oggi alla Turchia come ad un paese con una matura cornice istituzionale e democratica, in cui c'è però più che in passato coesione e sintonia tra Stato e società civile, soprattutto riguardo alla presenza della religione nella sfera pubblica. Semplificando, nell’immediato è più alla Turchia di Erdogan che a quella di Atatürk che si guarda oggi nel mondo arabo». Malauguratamente non è questa la realtà che conta.

Oggi la realtà è che nella società globale o meglio dell’americanismo globale, come lo definisce il sociologo tedesco Ulrich Beck, si riconosce la validità di un solo modello, quello americano, “the American way of life”. Pertanto, ogni altra proposta - si predica - va considerata come un’eresia. Come appunto lo è l’ambizione di fare di un paese a maggioranza musulmana una grande potenza, il crocevia tra Est e Ovest. «Siccome l’America e soltanto essa ha - chiarifica Ulrich Beck - la capacità di fuoco per difendere con le armi la libertà di tutti, essa pretende che il suo ruolo di potenza egemone venga accettato da tutti.». E dunque, «ogni persona razionale della Terra, a prescindere dal colore della sua pelle, dalla sua appartenenza religiosa, o dal luogo della sua nascita, deve convenire che è nel suo interesse sostenere l’americanismo mondiale o la pax americana che dir si voglia».

E dunque sono guai forti per chi l’americanismo globale lo combatte, oppure semplicemente non lo sostiene, ma anche per chi vi dimostra soltanto svogliatezza. Lo conferma Daniel Pipes, giornalista e figura mediatica di spicco del neo-conservatorismo americano, che ha dato inizio a una vera opera di demolizione dell’immagine di Erdogan e della sua Turchia.

Scrive tra l’altro sul suo blog (tradotto in tredici lingue compresi il cinese e l’indi): «Sulla scia di Gamal Abdel Nasser e di Saddam Hussein, il premier turco sfrutta la retorica antisionista per diventare la star politica araba. C'è da rabbrividire al pensiero di dove egli potrebbe andare a finire, elettrizzato com’è da tutta quest'adulazione». Pipes poi si dilunga in un elenco di accuse e di sospetti, e alla fine conclude che «insieme alle armi nucleari di Teheran, la Turchia oggi rappresenta la minaccia più grande nella Regione». http://it.danielpipes.org/10177/turchia-dissidente .

Scrive tra l’altro sul suo blog (tradotto in tredici lingue compresi il cinese e l’indi): «Sulla scia di Gamal Abdel Nasser e di Saddam Hussein, il premier turco sfrutta la retorica antisionista per diventare la star politica araba. C'è da rabbrividire al pensiero di dove egli potrebbe andare a finire, elettrizzato com’è da tutta quest'adulazione». Pipes poi si dilunga in un elenco di accuse e di sospetti, e alla fine conclude che «insieme alle armi nucleari di Teheran, la Turchia oggi rappresenta la minaccia più grande nella Regione». http://it.danielpipes.org/10177/turchia-dissidente .

L’accusa è pesante e sicuramente Daniel Pipes non l’avrebbe lanciata senza l’approvazione del Goldman Sachs Group che tutto può. Se così non fosse George W. Bush non avrebbe nominato alla carica di segretario del Tesoro degli Stati Uniti l'amministratore delegato della Goldman Sachs, Henry Paulson. Cambiata l’amministrazione, è sempre un lobbista della Goldman Sachs, Mark Patterson, alla testa dello staff del segretario del Tesoro Timothy Geithner, nonostante il presidente Barack Obama, nella sua campagna presidenziale, avesse promesso che l'influenza dei lobbisti nella sua amministrazione sarebbe stata ridimensionata.

Stando così le cose l’America è ben distante da quell’ immagine di nazione soggiogata dal vuoto spirituale che cercano di appiccicarle i musulmani. Paradossalmente gli Stati Uniti, elevando la formula “capitalismo&democrazia” a propria e vera fede, rappresentano una delle società più religiose del mondo. Essi si mostrano ogni volta determinati nell’imporla, perché convinti del principio che non c’è alternativa alla modernità americana su scala globale. Pertanto nella visione statunitense non c’è spazio per le confessioni di credo e per gli interessi nazionali se essi non si fondono con gli interessi globali della pax americana. Così si spiega perché “the American way of life” sia diventata argomento di una catechizzazione diffusa che non trascura - s’è visto - nemmeno le aspiranti reclute della polizia di New York. Insomma gli Stati Uniti per sostenere la loro formula non badano a spese, ci provano sempre, anche con le guerre. Poi, malauguratamente, i lutti se li dimenticano in fretta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

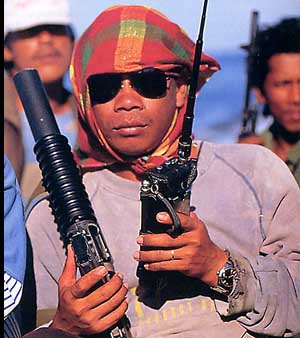

Il sequestro della nave italiana Enrico Ievoli, "è seguito con estrema attenzione da parte del governo italiano e della Farnesina in particolare". È quanto ha tenuto a sottolineare il ministro degli Esteri Giulio Terzi al termine del suo incontro alla Farnesina con il premier somalo. La nave è stata sequestrata il 27 dicembre al largo delle coste dell'Oman, ad opera di un gruppo di pirati somali, con a bordo 18 membri dell'equipaggio di cui sei italiani. Un sequestro lungo.

"Affronto la questione con tutti gli interlocutori che ci possono aiutare e ne ho parlato anche con il premier somalo", ha dichiarato Terzi. Il ministro ha però voluto ricordare che "siamo fortemente tenuti alla linea del riserbo che auspico da parte di tutti per garantire il ritorno a casa degli ostaggi".

Da parte sua il premier somalo, Abdiweli Mohamed Ali, ha tenuto a sottolineare che la pirateria "è un problema regionale non solo somalo, che minaccia la comunità internazionale" auspicando così che dalla prossima conferenza di Londra, in programma il 23 febbraio, venga messa a punto una "risposta internazionale". Il premier si è quindi impegnato ad adoperarsi "perché gli ostaggi tornino dalle loro famiglie.

La vicenda della nave italiana appare più complessa rispetto a casi simili avvenuti negli ultimi anni. Si tratta di un mercantile dell'armatore Marnavi di Napoli, una compagnia di navigazione specializzata in trasporti chimici e alimentari con sede legale a Napoli e cinque navi nella flotta. A bordo della nave sequestrata ci sono 18 persone: sei italiani, cinque ucraini e sette indiani. Il tanker, lungo 138 metri, trasporta circa 15.750 tonnellate di soda caustica. Partita da Fujairah negli Emirati Arabi, era diretta verso il Mediterraneo.

Al momento dell'abbordaggio si trovava a poche miglia dal punto d'incontro con un convoglio scortato dalla flotta internazionale, uno dei tanti organizzati dalle diverse forze navali per proteggere i mercantili in transito nel Golfo di Aden. Per tale motivo, a bordo non era presente un team di militari: la Enrico Ievoli era già inserita in un convoglio scortato da navi militari.

Al momento dell'abbordaggio si trovava a poche miglia dal punto d'incontro con un convoglio scortato dalla flotta internazionale, uno dei tanti organizzati dalle diverse forze navali per proteggere i mercantili in transito nel Golfo di Aden. Per tale motivo, a bordo non era presente un team di militari: la Enrico Ievoli era già inserita in un convoglio scortato da navi militari.

La Farnesina, attraverso l’Unità di crisi, è “in stretto contatto con i familiari” dei marinai. Per il resto, pochi contatti da parte dell'equipaggio, e bocce cucite su eventuali trattative o richieste di riscatto. L'ultimo contatto è avvenuto il 30 dicembre scorso, quando il comandante Agostino Musumeci ha potuto dire a telefono all'amministratore della Marnavi: "Siamo ancorati al largo delle coste somale e l'equipaggio sta bene. I pirati sono a bordo". Poi è ripreso il silenzio radio.

Certamente è stato un capodanno difficile, per l'equipaggio e le rispettive famiglie, ma ormai siamo ad un mese dal sequestro e non si riesce a comprendere come mai perduri la situazione. Per le bande di pirati somali, è necessario essere rapidi nel portare a termine tutta l'operazione; non solo l'arrembaggio e la cattura della nave, ma anche la gestione del sequestro, depredando l'imbarcazione e chiedendo pesanti riscatti agli armatori, per dare poi il via al rilascio di navi e ostaggi. Non conviene tenere in mano a lungo un bastimento di 138 metri: ha costi alti non solo in termini economici ma anche dal punto di vista della sicurezza delle basi logistiche a terra.

L'imbarcazione si trova ora in Somalia in prossimità delle coste di Dhinooda nella provincia di Mudug. A riferirlo sono stati dei testimoni, sul sito del giornale Somalia Report. Il giornale rivela anche che si tratta di un gruppo di pirati provenienti dalla città di Harardheere.

Il tutto è stato confermato proprio da uno dei pirati di nome Alì che attraverso il sito somalo ha confermato l'intenzione di negoziare una trattativa che i suoi compagni stanno avviando decidendo anche sul riscatto da chiedere. Nel frattempo il vicepresidente della Marnavi Spa, Gennaro Ievoli, è deciso a porre quanto prima una soluzione al caso: "Ce la faremo a portarli a casa, ciascuno di loro, senza neanche un graffio. E' la nostra missione, ci conoscono e non molleremo l’osso facilmente".

Quella di imbarcare militari a bordo delle navi sembra, al momento, l'unica soluzione praticabile per evitare abbordaggi e sequestri di navi ed equipaggi da parte dei pirati. La legge è stata varata a fine luglio, ma i militari italiani, in particolare i fanti di Marina della Brigata San Marco, non bastano per la quantità di navi nazionali che percorrono le vie marittime nelle zone più a rischio: la maggior parte della Brigata è impegnata in Afghanistan e nel controllo perimetrale degli impianti campani dedicati ai rifiuti.

Quella di imbarcare militari a bordo delle navi sembra, al momento, l'unica soluzione praticabile per evitare abbordaggi e sequestri di navi ed equipaggi da parte dei pirati. La legge è stata varata a fine luglio, ma i militari italiani, in particolare i fanti di Marina della Brigata San Marco, non bastano per la quantità di navi nazionali che percorrono le vie marittime nelle zone più a rischio: la maggior parte della Brigata è impegnata in Afghanistan e nel controllo perimetrale degli impianti campani dedicati ai rifiuti.

Con la legge di luglio era previsto, in alternativa all'imbarco di militari sulle navi italiane, l'utilizzo di contractor privati. Tante altre marine commerciali lo fanno, ma in Italia, nonostante la legge, manca il decreto (o i decreti) di attuazione. E quindi, al momento, non si possono imbarcare guardie private.

Resta il fatto che da un mese imbarcazione ed equipaggio sono nelle mani dei sequestratori. Il che fa emergere la rabbia della moglie del comandante: "È una vergogna. Nessuno di questo Stato ci ha chiamato o si è fatto sentire. Loro stanno al caldo, con le loro famiglie. Cosa gli interessa di noi?", è stato il duro commento di Rita Musumeci, moglie del comandante della nave, "È assurdo che a darmi le notizie siano i giornalisti”. Dovevano essere "ore di tensione", secondo la Farnesina a fine dicembre; è diventato un mese "di grande angoscia", quello vissuto dai familiari. E la vicenda, ancora non vede fine.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Ieri, in concomitanza con il giorno della memoria, la rivista tedesca Zeitungzeugen avrebbe dovuto pubblicare settimanalmente parti del Mein Kampf di Adolf Hitler, proibito in Germania ormai dalla fine del regime nazista e ancor'oggi vissuto come tabù. La polemica è stata grande, perché qualcuno considera ancora lo scritto - il primo veicolo della propaganda nazista degli anni '30 - come potenzialmente pericoloso. Tanto grande, che il tribunale di Monaco di Baviera (che ancora ne detiene i diritti) ne ha proibito ora la pubblicazione.

A molti tedeschi la sua censura sembra necessaria a perenne dimostrazione di rifiuto di un’ideologia criminale, una sorta di rispetto nei confronti delle vittime. Ma non tutti sono d'accordo: qualcuno ci vede un atteggiamento di rimozione, come se, dopo settant'anni, la Germania non fosse ancora in grado di guardarsi allo specchio e accettare i propri errori con umiltà. Come se la Germania non fosse in grado di confrontarsi con i suoi scheletri nell'armadio.

Gli estratti di Mein Kampf avrebbero dovuto essere pubblicati in inserti speciali, accompagnati da commenti critici, e venduti quindi nei chioschi come qualsiasi altro settimanale. L'idea è di un inglese, l'editore Peter McGee: ma a detenere i diritti di pubblicazione è tuttavia ancor'oggi la città di Monaco di Baviera, dove Hitler era residente prima di morire, e il Comune ha subito provveduto a fare ricorso a McGee, dando in un certo senso voce al malcontento di tutti i tedeschi. Ancora oggi l'imbarazzo della Germania per quello che è successo negli anni a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale è grande e il Mein Kampf, dopo essere stato il simbolo del nazismo, è diventato oggi l’emblema di questa vergogna.

Mein Kampf, in italiano “la mia battaglia”, è stato scritto da Adolf Hitler nel 1923, durante il periodo di detenzione per un tentativo di colpo di Stato fallito. Si tratta di un’autobiografia personale che è nata comunque con la presunzione di diventare autobiografia di partito e, più in particolare, manifesto ideologico della dottrina nazista. Nel Mein Kampf sono infatti presenti le tematiche razziste e antisemite che accompagneranno poi il nazionalsocialismo fino al 1945, così come l’idea di guerra e di rivoluzione nazionalsocialista. Da sottolineare che, tra le righe, vi si legge anche l’esigenza di Hitler, per meglio dire la pretesa, del comando assoluto.

Il libro del leader nazista raccoglie tra l’altro numerose citazioni di diversi autori del tempo, e le mischia in maniera a volte poco onesta fino a inserirle in un contesto politico. Tant’è che i critici hanno notato che, per certi versi, il libro è una mera accozzaglia di riferimenti, senza una vera e propria struttura interessante. Basti pensare all’Uebermensch di Friedrich Nietzsche, il superuomo, cui Hitler si paragona in alcune parti del Mein Kampf.

Con il superuomo Nietzsche aveva inteso un uomo capace di essere superiore a se stesso e agli impulsi umani, senza nessuna implicazione politica o nazionalsocialista. L’interpretazione di Hitler ne ha sporcato la filosofia e la reputazione per diversi decenni.

Mein Kampf viene pubblicato nel 1925, quando Hitler è già libero e impegnato nella riorganizzazione del Partito Nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, che lo ha portato al potere e alla dittatura totalitaria nazista. Ma il Mein Kampf non ha avuto successo se non dopo le elezioni di Hitler, nel 1933, quando l’acquisto dell’opera era probabilmente d’obbligo per ogni famiglia tedesca a causa dell’autoritarismo. Inutile aggiungere che, con il tempo, il Mein Kampf è diventato la bibbia dei nazisti e dei neonazisti di tutto il mondo. Tanto che la Germania, una volta finita la guerra, ne ha proibito la pubblicazione, e la censura è durata fino a oggi.

Mein Kampf viene pubblicato nel 1925, quando Hitler è già libero e impegnato nella riorganizzazione del Partito Nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, che lo ha portato al potere e alla dittatura totalitaria nazista. Ma il Mein Kampf non ha avuto successo se non dopo le elezioni di Hitler, nel 1933, quando l’acquisto dell’opera era probabilmente d’obbligo per ogni famiglia tedesca a causa dell’autoritarismo. Inutile aggiungere che, con il tempo, il Mein Kampf è diventato la bibbia dei nazisti e dei neonazisti di tutto il mondo. Tanto che la Germania, una volta finita la guerra, ne ha proibito la pubblicazione, e la censura è durata fino a oggi.

Perché il Mein Kampf, in Germania, è ancora visto come mezzo di propaganda anticostituzionale, che potrebbe accendere interpretazioni estremiste. Un argomento che a molti appare oggigiorno illogico, vista la situazione di democrazia radicata che caratterizza la Germania odierna. E che a molti sembra soltanto un modo per non guardare negli occhi il passato. Certo, non sarebbe piacevole vedere in circolazione la paccottiglia dell'odio e non è detto che la sua pur conclamata insipienza non possa generare simpatia in qualche mente poco brillante, come del resto assistiamo in tutta Europa con la rinascita dei gruppetti di teste rasate xenofobe e nazistoidi.

Ma aver paura della follia sgrammaticata non è detto serva a mantenere il buon senso nel senso comune diffuso, anzi. Significativo il punto di vista di Dieter Graumann, il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, che si era detto totalmente d'accordo con la

pubblicazione di Mein Kampf: anche perché la censura, secondo lui, non ha fatto che creargli una sorta di alone mistico attorno. A volte, per identificare un criminale, è sufficiente leggere quello che scrive.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nella serata di martedì, il presidente Obama è apparso di fronte ai membri dei due rami del Congresso americano per il consueto discorso annuale sullo stato dell’Unione. In un intervento durato poco più di un’ora, l’inquilino democratico della Casa Bianca ha ancora una volta assolto ad un cerimoniale ormai vuoto, utile soltanto per rinnovare logori appelli all’unità nazionale e al militarismo a stelle e strisce, così come per snocciolare in prime time televisivo un elenco di vaghe promesse elettorali, totalmente inadeguate di fronte alle devastazioni causate dalla crisi economica tuttora in atto.

Strizzando l’occhio alle profonde inquietudini diffuse negli Stati Uniti ed emerse negli ultimi mesi grazie al movimento “Occupy Wall Street”, Obama ha puntato il dito contro le enormi disuguaglianze sociali e di reddito nel paese, promettendo di utilizzare i poteri del governo per costruire una società più equa.

Il presunto tono populista del suo discorso, cui ha fatto ampio riferimento la stampa d’oltreoceano, si è espresso in passaggi come questo: “Possiamo accettare un paese nel quale un numero sempre più ristretto di persone se la passa bene [inclusi tutti i parlamentari presenti e lo stesso Obama], mentre sempre più americani sopravvivono a malapena. Oppure possiamo ricostruire un’economia nella quale ognuno ha la sua occasione, ognuno riceve una fetta della torta e tutti giocano secondo le regole”.

La retorica di Obama, tuttavia, non può nascondere la realtà di tre anni durante i quali la sua amministrazione ha perseguito quelle stesse politiche che non solo hanno prodotto la crisi ma che hanno contribuito pesantemente ad allargare il divario di ricchezza tra una ristretta élite economico-finanziaria e la grande maggioranza degli americani. Con un gradimento nei suoi confronti a livelli ancora bassi nonostante qualche recupero negli ultimi mesi, più che altro grazie al discredito del Partito Repubblicano e del Congresso in generale, il presidente ha perciò cercato di fare un nuovo appello agli elettori, utilizzando l’argomento del male minore, cioè invitando gli americani a confermagli la fiducia nelle prossime elezioni per evitare il ritorno a politiche irresponsabili in caso di vittoria repubblicana a novembre.

Le idee avanzate da Barack Obama nel suo discorso sullo stato dell’Unione sono state in buona parte riciclate da alcuni suoi recenti discorsi pubblici e, con ogni probabilità, rappresenteranno l’ossatura del suo programma elettorale da qui all’election day. La necessità per i democratici è quella di mobilitare una base elettorale demotivata, prospettando una illusoria virata a sinistra per poi svoltare puntualmente a destra fin dall’inizio del prossimo mandato.

In questa prospettiva s’inseriscono le proposte presentate da Obama che, nella migliore delle ipotesi, finiranno per arenarsi in un Congresso profondamente diviso lungo le linee di partito. Le misure promesse per rimediare alla principale emergenza del paese, una disoccupazione ufficialmente attestata all’8,5%, si risolvono, oltretutto, esclusivamente in benefici per le grandi aziende statunitensi, come gli annunciati sgravi fiscali per quelle compagnie che torneranno ad investire e a creare posti di lavoro in America.

Obama è inoltre tornato a riproporre un aumento delle tasse per i redditi più alti. La cosiddetta “Buffett rule”, non è però nient’altro che una mossa propagandistica, lanciata a poche ore di distanza dalla pubblicazione della dichiarazione dei redditi del favorito delle primarie repubblicane, Mitt Romney, dalla quale è emerso che le entrate milionarie dell’ex governatore del Massachusetts nel 2010 sono state gravate da un’aliquota appena inferiore al 14%.

Sulla stessa linea, sono giunte poi altre promesse, come l’istituzione da parte del Dipartimento di Giustizia di una speciale unità investigativa per fare luce sulle pratiche finanziarie che hanno condotto al tracollo del 2008; oppure misure di sostegno agli studenti universitari e ai titolari di mutui in affanno o, ancora, l’aumento della pressione fiscale sulle aziende che delocalizzano.

Sulla stessa linea, sono giunte poi altre promesse, come l’istituzione da parte del Dipartimento di Giustizia di una speciale unità investigativa per fare luce sulle pratiche finanziarie che hanno condotto al tracollo del 2008; oppure misure di sostegno agli studenti universitari e ai titolari di mutui in affanno o, ancora, l’aumento della pressione fiscale sulle aziende che delocalizzano.

Uno dei punti cruciali dell’intervento al Congresso di Obama è stato il riferimento alla bancarotta forzata di General Motors e Chrysler del 2009 che, secondo la prospettiva della Casa Bianca, ha rappresentato il punto di partenza e il modello per il progetto di far tornare gli Stati Uniti una potenza manifatturiera. “Il giorno del mio insediamento - ha ricordato Obama - l’industria automobilistica era sull’orlo del collasso. In cambio di aiuti, abbiamo chiesto responsabilità e ottenuto che lavoratori e dirigenza mettessero da parte le loro differenze”.

La soluzione studiata per General Motors, in realtà, si è risolta nella distruzione di migliaia di posti di lavoro nell’industria automobilistica americana, nella riduzione a livelli di povertà delle retribuzioni degli operai, in particolare i neo-assunti, in tagli ai benefici sanitari e ai piani pensionistici, nel divieto di sciopero e nell’eliminazione di altri diritti dei lavoratori. Il tutto implementato di comune accordo tra l’amministrazione Obama, la nuova dirigenza aziendale e il principale sindacato automobilistico (UAW).

Il modello GM proposto ora da Obama, mentre viene propagandato come lo strumento più adeguato per generare posti di lavoro “ben retribuiti” negli Stati Uniti, intende piuttosto creare una forza lavoro a basso costo e senza diritti, così da permettere alle aziende americane di competere con i concorrenti dei paesi emergenti. Che la classe dirigente americana sia decisa a estendere questo esempio ad altre realtà industriali del paese è stato confermato dallo stesso Obama martedì quando ha annunciato che “quello che sta accadendo a Detroit”, città sede della General Motors devastata dalla povertà e dalla disoccupazione, “può essere replicato in altre industrie. Può accadere anche a Cleveland, a Pittsburgh o a Raleigh”, tre città non a caso situate in altrettanti stati considerati fondamentali per la rielezione a novembre (Ohio, Pennsylvania e Carolina del Nord).

La stessa retorica fuorviante Obama l’ha impiegata anche per la politica energetica a cui ha fatto accenno nel suo discorso. Alla volontà di espandere l’estrazione di petrolio e gas naturale, come chiedono i repubblicani e le compagnie petrolifere, si è accompagnata la promessa di sostenere le fonti di energia rinnovabile, nonostante in questi tre anni la Casa Bianca abbia fatto registrare dei passi indietro su tutti i fronti per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico.

La stessa retorica fuorviante Obama l’ha impiegata anche per la politica energetica a cui ha fatto accenno nel suo discorso. Alla volontà di espandere l’estrazione di petrolio e gas naturale, come chiedono i repubblicani e le compagnie petrolifere, si è accompagnata la promessa di sostenere le fonti di energia rinnovabile, nonostante in questi tre anni la Casa Bianca abbia fatto registrare dei passi indietro su tutti i fronti per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico.

Il presidente ha dedicato infine solo pochi minuti alla politica estera, pressoché interamente improntata alla difesa con ogni mezzo degli interessi dell’imperialismo americano. Nel corso dell’intervento al Congresso, così, non sono mancate le minacce più o meno velate alla Cina, colpevole di mettere in atto pratiche commerciali illegittime per avvantaggiarsi sui concorrenti nei mercati internazionali.

Quelli che Obama ha poi presentato come successi della sua amministrazione comprendono in primo luogo il rovesciamento di un regime sgradito come quello di Gheddafi in Libia, ottenuto tramite la distorsione di una risoluzione ONU e il pretesto dell’intervento umanitario. Il disimpegno dall’Iraq, invece, sarebbe stato il mantenimento di una promessa elettorale, anche se, oltre a non comportare il venir meno del rischio di guerra in Medio Oriente, il ritiro delle truppe era stato negoziato da George W. Bush nel 2008, mentre Obama ha tentato in tutti i modi di raggiungere un accordo con il governo di Baghdad per mantenere un contingente militare americano nel paese ben oltre il 2011.

Il discorso sullo stato dell’Unione di quest’anno si è chiuso con un riferimento significativo all’assassinio di Osama bin Laden lo scorso mese di maggio, grazie ad un assalto palesemente illegale delle forze speciali USA nel territorio di un paese sovrano (Pakistan). Con il comandante del team che ha portato a termine l’operazione, ammiraglio William McRaven, accomodato nel palco riservato alla first lady, Obama ha invitato tutti gli americani a trarre ispirazione e a emulare l’unità dei Navy Seals protagonisti del blitz contro il capo di Al-Qaeda, proponendo in sostanza come modello per il suo paese una squadra di assassini altamente addestrati i cui meriti consistono nell’agire nel totale disprezzo dei diritti umani e delle regole del diritto internazionale.