- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Come ampiamente previsto da mesi, le elezioni politiche di domenica in Spagna hanno inflitto una pesantissima lezione al Partito Socialista (PSOE) del primo ministro uscente José Luis Rodríguez Zapatero. Dopo quasi otto anni alla guida del paese, i socialisti sono crollati sotto il peso della crisi economica e di una serie di misure di austerity profondamente impopolari, adottate negli ultimi mesi in risposta alle richieste dei mercati. Ad approfittare dell’annunciato tracollo socialista è stato il Partito Popolare post-franchista (PP) di Mariano Rajoy che ha così conquistato la più importante affermazione elettorale della propria storia.

A conteggi ultimati, il Partido Popular ha ottenuto il 44,6 per cento dei consensi contro il 28,7 per cento del PSOE. Per i popolari questo dato si traduce in 186 seggi alla Camera dei Deputati su 350 complessivi, vale a dire la maggioranza assoluta. I socialisti, i quali hanno incassato la più grave sconfitta dal ritorno della Spagna alla democrazia, sono invece scesi da 169 a 110 seggi, con una perdita di 4,4 milioni di suffragi. L’affluenza è stata di poco inferiore al 72 per cento, leggermente in calo rispetto alla precedente tornata elettorale del 2008.

Quello di Zapatero è il quinto governo europeo a cadere a causa della crisi del debito dall’inizio dell’anno, dopo quelli di Irlanda a febbraio, Portogallo a giugno, Grecia e Italia nelle ultime settimane. La scadenza naturale della legislatura in corso era prevista non prima di marzo, ma il premier socialista aveva annunciato elezioni anticipate lo scorso mese di agosto in seguito al crollo dei consensi per il suo partito e alle pressioni dei mercati. Già a maggio, il Partito Socialista aveva patito una clamorosa sconfitta nel voto amministrativo che aveva causato la perdita anche di alcune roccaforti storiche, proprio mentre esplodeva nel paese la protesta degli indignados.

Come in altri paesi bersaglio della speculazione finanziaria in questi mesi, anche in Spagna l’evoluzione del quadro politico è stata dettata pressoché esclusivamente dai mercati. Nelle ultime settimane, in particolare, il clima per il governo spagnolo si era fatto progressivamente più cupo e gli interessi sui titoli di stato di Madrid erano schizzati verso l’alto, avvicinando pochi giorni fa la soglia fatidica del 7 per cento, limite che fece scattare l’intervento di “salvataggio” del FMI e dell’UE per Irlanda e Portogallo.

Allo stesso modo, come per questi ultimi due paesi, l’appuntamento con le urne per gli elettori spagnoli si è risolto in una pura formalità, dal momento che tutti gli schieramenti erano più o meno esplicitamente concordi sulla necessità di implementare nuove devastanti misure di austerity per riequilibrare il bilancio dello stato. Chiunque avesse vinto il voto in Spagna, e in qualsiasi misura, il programma di governo era infatti già ben delineato e accettato da tutte le forze politiche. Nel concreto, come chiedono l’Europa e i mercati, ciò che attende gli spagnoli nei prossimi mesi sono nuovi tagli alla spesa (in particolare nei settori di educazione e sanità), privatizzazioni e ulteriori liberalizzazioni nel mercato del lavoro.

Allo stesso modo, come per questi ultimi due paesi, l’appuntamento con le urne per gli elettori spagnoli si è risolto in una pura formalità, dal momento che tutti gli schieramenti erano più o meno esplicitamente concordi sulla necessità di implementare nuove devastanti misure di austerity per riequilibrare il bilancio dello stato. Chiunque avesse vinto il voto in Spagna, e in qualsiasi misura, il programma di governo era infatti già ben delineato e accettato da tutte le forze politiche. Nel concreto, come chiedono l’Europa e i mercati, ciò che attende gli spagnoli nei prossimi mesi sono nuovi tagli alla spesa (in particolare nei settori di educazione e sanità), privatizzazioni e ulteriori liberalizzazioni nel mercato del lavoro.

A guidare il nuovo governo sarà il 56enne Mariano Rajoy, già membro del governo di centro-destra di Aznar tra il 2001 e il 2004 e già sconfitto da Zapatero nelle elezioni del 2004 e del 2008. Il suo partito non ha avuto nemmeno bisogno di presentare un programma di governo dettagliato, poiché è stato sufficiente fare affidamento sulla rabbia degli elettori nei confronti dei socialisti. Significativamente, la campagna elettorale si è svolta in tono minore, con i vari partiti che hanno addirittura rinunciato ad inondare le città spagnole con i consueti manifesti e volantini elettorali.

Durante i festeggiamenti seguiti all’annuncio dei risultati, Rajoy ha fatto un appello all’unità del paese per mettere in atto uno sforzo comune di fronte alla “più difficile situazione economica che la Spagna deve affrontare da 30 anni a questa parte”. Il premier in pectore ha poi sottolineato che la Spagna tornerà ad essere rispettata a Bruxelles, confermando però la totale disponibilità ad applicare le ricette dell’UE, dal momento che Madrid non rappresenterà più un problema, bensì “parte della soluzione”.

L’emorragia di consensi per il PSOE ha prodotto un discreto risultato per i partiti minori e per quelli su base regionale. I nazionalisti catalani (Convergència i Unió, CiU), ad esempio, hanno conquistato 16 seggi, sei in più rispetto al 2008, mentre il partito nazionalista basco Amaiur, fondato a settembre, ne ha ottenuti 7. La Sinistra Unita (Izquierda Unida, IU) è ugualmente passata da 2 a 11 seggi nella camera bassa. In generale, i partiti minori hanno raddoppiato la loro rappresentanza, da 26 a 54 seggi complessivi.

Il trionfo del PP, in ogni caso, indica una chiarissima disaffezione nei confronti del PSOE da parte di giovani, lavoratori, disoccupati e classe media e, soprattutto, come anche in Spagna sia del tutto assente un qualsiasi programma politico alternativo a quello stabilito dall’Europa e dai mercati finanziari per uscire dalla crisi in atto.

Sotto la guida di Zapatero, l’economia spagnola è passata da un periodo di crescita sostenuta al collasso dopo la crisi globale esplosa nel 2008. Dal momento che la Spagna aveva beneficiato del boom immobiliare degli ultimi anni, il crollo di questo settore ha avuto effetti particolarmente rovinosi per la maggior parte della popolazione, tanto che il tasso di disoccupazione continua ad essere di gran lunga il più alto di tutta l’Unione Europea (21 per cento; oltre il 40 per cento per i giovani con meno di 25 anni).

Il salvataggio delle banche coinvolte nella crisi con un massiccio intervento statale, qui come altrove, ha poi contribuito al dissesto delle casse pubbliche. Il rimedio, diligentemente adottato dal governo socialista, è stato allora quello di intervenire con tagli alla spesa sociale e licenziamenti di dipendenti pubblici, come richiesto dai mercati. Misure draconiane che hanno inevitabilmente fatto crollare il livello di popolarità del premier Zapatero. Quest’ultimo, ormai profondamente screditato, aveva perciò annunciato il ritiro dalla scena politica, passando il testimone al suo ex ministro degli Interni, il 60enne Alfredo Pérez Rubalcaba.

Il salvataggio delle banche coinvolte nella crisi con un massiccio intervento statale, qui come altrove, ha poi contribuito al dissesto delle casse pubbliche. Il rimedio, diligentemente adottato dal governo socialista, è stato allora quello di intervenire con tagli alla spesa sociale e licenziamenti di dipendenti pubblici, come richiesto dai mercati. Misure draconiane che hanno inevitabilmente fatto crollare il livello di popolarità del premier Zapatero. Quest’ultimo, ormai profondamente screditato, aveva perciò annunciato il ritiro dalla scena politica, passando il testimone al suo ex ministro degli Interni, il 60enne Alfredo Pérez Rubalcaba.

Anche se l’attenzione del governo sarà monopolizzata dall’economia, con il Partito Polare di nuovo al potere, parte della legislazione sociale di impronta progressista implementata dal PSOE in questi anni potrebbe essere a rischio. La liberalizzazione dell’aborto o la legalizzazione dei matrimoni gay erano state infatti duramente criticate dal PP e dai vertici della Chiesa Cattolica che, com’è probabile, spingerà ora per rimettere indietro le lancette dell’orologio.

È sul fronte della politica economica, tuttavia, che nei prossimi mesi arriveranno i provvedimenti più pesanti. Già nella giornata di lunedì, gli ambienti finanziari internazionali hanno chiesto a Rajoy di presentare al più presto il proprio programma di austerity. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il rapporto deficit/PIL al 4,4 per cento entro la fine del 2012 tagliando la spesa pubblica di qualcosa come 30 miliardi di euro, sprofondando il paese in una nuova recessione. Una prospettiva questa che renderà particolarmente breve la luna di miele degli elettori con l’esecutivo a guida PP, il quale si troverà inoltre a far digerire misure impopolari senza la collaborazione dei sindacati, allineati con il Partito Socialista.

Viste le complesse procedure costituzionali, il nuovo premier spagnolo non sarà insediato prima della metà di dicembre. In queste settimane, c’è da scommetterci, le pressioni dei mercati sulla Spagna aumenteranno in maniera esponenziale, così da creare ancora una volta un clima di inevitabilità per i tagli che si abbatteranno inesorabilmente sugli strati più disagiati che già stanno pagando il prezzo di una crisi per la quale non hanno alcuna responsabilità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Come noto, al Governo israeliano non è andato giù il successo palestinese all’UNESCO, che ha riconosciuto la Palestina come suo stato membro. La punizione collettiva messa in atto da Netanyahu nei confronti dei riottosi palestinesi è stata quella di “congelare” i trasferimenti finanziari all’Autorità Palestinese (i dazi sulle merci destinate ai Territori sdoganate presso i porti isrealiani). Anche se la mancata revoca dell’iniquo provvedimento è un tentativo di dissuadere Abbas dal suo tentativo di ricucire con Hamas: o forse no?

Secondo una stima del Financial Times (FT), la somma che Israele si rifiuta di pagare ai Palestinesi è di circa 100 milioni di dollari americani (circa 73 milioni di euro) e rappresenta due terzi delle fonti di finanziamento dell’Autorità Palestinese ma quasi la metà delle sue uscite complessive.

Queste proporzioni spiegano in modo eloquente lo stato delle finanze dell’Autorità Palestinese che, anche anche in condizioni normali, per sopravvivere non può fare altro che ritardare i pagamenti e ricorrere al credito bancario. Con un debito bancario di circa un miliardo di dollari (730 milioni di euro) ed uno scaduto commerciale di 500 milioni (365 milioni di euro), l’Autorità è prossima alla bancarotta.

Poiché circa il 60% del bilancio della ANP è rappresentato dagli stipendi dei suoi dipendenti, continuando a non pagare le somme dovute ai palestinesi Israele sta mettendo a rischio la stessa sopravvivenza dell’Autorità, come ha dichiarato un suo portavoce Ghassan Khatib. Secondo alcuni diplomatici sentiti dal FT l’altro ieri, il governo israeliano sta scherzando con il fuoco: “E’ possibile che l’Autorità riesca a tirare avanti ancora un po’, ma c’è la prospettiva concreta che una parte o l’altra facciano un errore di valutazione che potrebbe condurre ad uno scenario ideale solo per gli estremisti”.

Una ANP azzoppata dall’incapacità di pagare gli stipendi e di erogare servizi ai cittadini è una mina innescata: la rabbia e la frustrazione della popolazione palestinese, oltre a mettere a rischio la tanto sbandierata sicurezza di Israele, potrebbe infatti condurre perfino ad una sommossa palestinese e al conseguente rovesciamento dell’attuale leadership.

Non è un mistero, del resto, che l’obiettivo finale di alcuni importanti ministri israeliani sia esattamente disarcionare Abu Mazen. Avigdor Lieberman lo ha anche dichiarato pubblicamente non più tardi di qualche settimana fa: “Qualsiasi rimpiazzo sarebbe meglio di Mahmoud Abbas”. Il FT ascrive anche il ministro delle Finanze israeliano Yuval Steinitz al gruppo di “strateghi” israeliani convinti che ficcare le mani nel portafoglio dei palestinesi sia un’iniziativa politicamente proficua, oltre che moralmente accettabile.

Sembra sia quella di Steinitz la firma sotto la precedente iniziativa dello stesso tipo, messa in atto a maggio. In quel caso il governo israeliano intendeva censurare l’abbozzo di accordo tra Al Fatah e Hamas, che prevedeva la formazione di un governo tecnico unitario su West Bank e Gaza, e nuove elezioni entro un anno.

Se l’obiettivo israeliano era quello di mettere in difficoltà la possibile riconciliazione tra i due gruppi palestinesi al potere a West Bank e Gaza, si può dire che anch’esso è fallito. Mercoledì, infatti, nel corso di una commemorazione di Arafat a Ramallah, il presidente Mahmoud Abbas ha annunciato che il 23 novembre incontrerà il leader di Hamas Khaled Meshaal, sei anni dopo la cacciata di Al Fatah da Gaza. L’incontro si svolgerà al Cairo: la negoziazione è stata infatti condotta, almeno nelle ultime settimane, da Nader al-Assar, ex console egiziano in Israele, nonché artefice dell’operazione Shalit.

Se l’obiettivo israeliano era quello di mettere in difficoltà la possibile riconciliazione tra i due gruppi palestinesi al potere a West Bank e Gaza, si può dire che anch’esso è fallito. Mercoledì, infatti, nel corso di una commemorazione di Arafat a Ramallah, il presidente Mahmoud Abbas ha annunciato che il 23 novembre incontrerà il leader di Hamas Khaled Meshaal, sei anni dopo la cacciata di Al Fatah da Gaza. L’incontro si svolgerà al Cairo: la negoziazione è stata infatti condotta, almeno nelle ultime settimane, da Nader al-Assar, ex console egiziano in Israele, nonché artefice dell’operazione Shalit.

E’ praticamente certo che il potenziale futuro governo di transizione vedrà la defenestrazione dell’attuale primo ministro di Al Fatah, Salam Fayyad, inviso ad Hamas. Abbas finora non si era piegato alle pressioni di Gaza, e aveva mantenuto Fayyad nel suo ufficio, dal momento che è figura ben vista dagli americani e in generale dalla comunità internazionale, ovvero da coloro che pagano il denaro necessario al funzionamento della macchina amministrativa di West Gaza.

Ora lo scenario è cambiato: con gli Stati Uniti che fanno il broncio a causa della corsa di Abbas all’ONU per il riconoscimento dello stato palestinese (pur se in forma diluita) e con i falchi israeliani intenzionati a non mollare nemmeno mezzo shekel ai suoi connazionali, Abbas ha compreso che silurare Fayyad non è più un vero problema. L’abbraccio (soffocante) con i rivali di Gaza è ovviamente una mossa rischiosa per la causa palestinese, se non altro perché non solo gli USA e Israele, ma anche l’Unione Europea la considerano Hamas un’organizzazione terrorista.

Che però si presenta obiettivamente con il vento in poppa: non solo perché politicamente rafforzata dal risultato inusitato dello scambio di prigionieri del caso Shalit. Hamas può beneficiare della revanche islamista, unico risultato certo delle ex primavere arabe, nonché dell’apparente decisione di Abu Mazen di ritirarsi a vita privata. L’unico candidato che potrebbe succedergli, Barghouti, è infatti in un carcere israeliano (e ci rimarrà, per una precisa scelta del governo, che ha escluso il suo nome dalla lista dei prigionieri da scambiare con Shalit). Dunque comincia a dare i suoi frutti il sistematico lavorio israeliano il cui obiettivo finale è delegittimare completamente la fazione palestinese potenzialmente più disponibile ad un dialogo, in modo tale da creare anche a West Bank uno scenario simile a quello inveratosi a Gaza.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

NEW YORK. L'atmosfera è surreale a Zuccotti Park. Dove fino a ieri campeggiavano centinaia di giovani ribelli, ora si vedono solo transenne di metallo della polizia. Non si può più attraversare il parco, tranne per uno stretto ingresso sorvegliato dalla security privata, che controlla le borse, ferma chi porta una coperta, segnala alla polizia a pochi metri eventuali sospetti. Dentro il parco, al di là della security, qualche decina di persona all'inizio, poi via via oltre un centinaio.

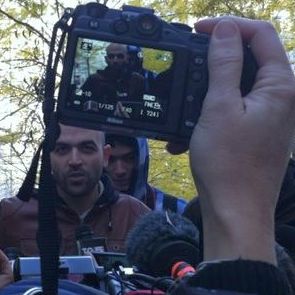

Roberto Saviano parla al 99%: “mic check? Mic check!” (prova microfono ndr). Decine di telecamere lo incalzano, tra la folla e le sue guardie del corpo. È illegale usare megafoni, la polizia non aspetta altro pretesto per arrestarti sul posto. Quindi lo scrittore deve gridare per farsi sentire, tra il vento e il vocio tutt'intorno. Ogni frase pronunciata, ripetuta dal microfono umano, come ci ha abituato Occupy Wall Street. L'emozione di sentirsi parte di quest'onda di parole che si espande dal centro alle estremità della folla è indescrivibile. “This is what democracy looks like!” Questa è la democrazia.

Una lezione sulla Mafia e Wall St, su come la criminalità organizzata sfrutti la crisi finanziaria per allargare i suoi tentacoli. Il ruolo svolto in Italia dalle mafie, qui in America, spetta alle grosse banche “too big to fail.” Dunque gli americani sono in perfetta sintonia con Saviano, capiscono bene di cosa si parli, mutatis mutandis. È difficile fare discorsi articolati usando il mic check di Occupy Wall Street, ma Saviano sembra entusiasmare gli attivisti che gli si stringono cercando di carpire le sue parole.

Ora che il sindaco Bloomberg ha sgomberato la rivolta, per un giorno luogo simbolo del 99% è diventato meta più che altro di turisti. Tra le decine di italiani riusciti a intrufolarsi all'interno del parco, molti invece gli americani che non hanno idea di cosa stia succedendo. Con aria spocchiosa, certi si chiedono chi sia quel tizio o se sappia almeno parlare inglese, sarcasmo che ovviamente non fa centro data la perfetta dizione inglese di Saviano. Le troupe televisive americane gli fanno domande e tra la folla che lo circonda, mentre questi cammina qua e là per il parco, svettano le due guardie del corpo, due colossi della legge a protezione di Saviano, armati di auricolare come in Men in Black.

Dopo l'enorme mobilitazione di Giovedì 17 novembre, con gli arresti di massa che ne sono seguiti, in questo freddo giorno di novembre l'1% sembra aver vinto la battaglia, anche se per poche ore. Ancora una volta la polizia e le autorità cittadine puntano sulla repressione, facendo si spera un clamoroso autogol. Con l'arrivo dell'inverno, l'occupazione di Zuccotti Park si prospettava piena di complicazioni, soprattutto polmonari. Il sindaco ha optato per sgombero arrestando quattrocento persone, in una retata coordinata a livello federale con la polizia di altre città, come Oakland, dove la protesta sta crescendo.

Dopo l'enorme mobilitazione di Giovedì 17 novembre, con gli arresti di massa che ne sono seguiti, in questo freddo giorno di novembre l'1% sembra aver vinto la battaglia, anche se per poche ore. Ancora una volta la polizia e le autorità cittadine puntano sulla repressione, facendo si spera un clamoroso autogol. Con l'arrivo dell'inverno, l'occupazione di Zuccotti Park si prospettava piena di complicazioni, soprattutto polmonari. Il sindaco ha optato per sgombero arrestando quattrocento persone, in una retata coordinata a livello federale con la polizia di altre città, come Oakland, dove la protesta sta crescendo.

Il modo in cui si è arrivati allo scontro finale tra polizia e attivisti è un simbolo dei metodi oppressivi dell'1%: in questo caso l'insider trading. Zuccotti Park é di proprietà di una grossa azienda, la Brookfield Properties. Il parco fu costruito nel 1968, in cambio di una deroga alle regole cittadine che permise di aumentare la cubatura del grattacielo della Brookfield. La proprietà è privata, ma è vincolato a garantire l'accesso al pubblico ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni. A meno che la proprietà non ne richieda l'evacuazione, la polizia non può intervenire.

Per due mesi, il consiglio di amministrazione della società è rimasto indeciso. La fidanzata del sindaco Bloomberg siede nel consiglio di amministrazione di Brookfield e per due mesi ha tentato invano di convincere l'intera proprietà a chiedere l'intervento della polizia, finché la settimana scorsa ha finalmente vinto la battaglia. Ma ancora una volta, la brutalità della polizia è stata un vero e proprio boomerang per Bloomberg e il pubblico è saldamente a favore degli sfollati e della loro protesta.

In alcune altre città, gli Occupy si sono spostati nei campus universitari oppure hanno trovato amministrazioni locali più bendisposte. A Washington DC, nel cuore dell'Impero, le tende di OccupyDC popolano un parco cittadino a un isolato dalla Casa Bianca. “Non cambia molto se ce li teniamo qui nel parco,” mi svela un amico del posto, “tanto davanti alla Casa Bianca ci son sempre attivisti accampati ogni giorno. Almeno così si evitano gli scontri e tutti sono contenti.” La capitale supera a sinistra la grande mela.

Un risultato duraturo Occupy Wall Street l'ha sicuramente portato a casa. Gli americani pensavano di vivere nel Paese delle Libertà, ma tutto a un tratto si son risvegliati in uno stato di polizia. Le immagini di guerriglia urbana a Wall Street, Berkeley e Oakland sono per il pubblico indistinguibili dalla repressione militare in Tahrir Square o in Siria. Arresti di massa, giornalisti, troupe televisive, avvocati, persino bambini rastrellati e montati su camionette, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Uso massiccio e indiscriminato di spray urticante, nell'era di Youtube non si può più nascondere, in pochi minuti i video degli abusi vengono visti da centinaia di migliaia di utenti.

Un risultato duraturo Occupy Wall Street l'ha sicuramente portato a casa. Gli americani pensavano di vivere nel Paese delle Libertà, ma tutto a un tratto si son risvegliati in uno stato di polizia. Le immagini di guerriglia urbana a Wall Street, Berkeley e Oakland sono per il pubblico indistinguibili dalla repressione militare in Tahrir Square o in Siria. Arresti di massa, giornalisti, troupe televisive, avvocati, persino bambini rastrellati e montati su camionette, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Uso massiccio e indiscriminato di spray urticante, nell'era di Youtube non si può più nascondere, in pochi minuti i video degli abusi vengono visti da centinaia di migliaia di utenti.

Occupy Wall Street ha raccolto finora più di mezzo milione di dollari in donazioni online. Riusciranno se non altro a pagare le spese legali per le centinaia di persone arrestate. La vera domanda ora è cosa fare. Il pericolo è che l'enorme potenziale sprigionato da questa rivolta degli “underemployed and overqualified” svanisca nel nulla. Il ciclo delle news televisive e della carta stampata è completamente controllato dalle corporation, proprio quell'1% contro cui la rivolta si è coalizzata.

Il tentativo è di tornare all'oscuramento, da cui il movimento era uscito grazie agli arresti di massa per la marcia sul ponte di Brooklyn. L'idea di spostare gli accampamenti nei campus universitari è sicuramente una mossa azzeccata, per mettere a punto una nuova strategia di primavera - la campagna elettorale è in arrivo, chissà da che parte decideranno di stare i democratici e l'Amministrazione. La strada è ancora in salita, ma quando non si ha niente da perdere, tranne liberarsi dagli enormi debiti accumulati per andare al college, non resta altro che occupare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Ultimato alle Hawaii il vertice APEC (Cooperazione Economica dell’Asia e del Pacifico), il presidente americano Barack Obama è atterrato mercoledì in Australia per una visita destinata a cementare la partnership militare tra i due paesi alleati in funzione anti-cinese. In occasione dell’incontro tra l’inquilino della Casa Bianca e il primo ministro, Julia Gillard, è stato festeggiato il 60esimo anniversario dell’alleanza militare tripartita tra USA, Australia e Nuova Zelanda (ANZUS) e, soprattutto, è stato dato l’annuncio ufficiale del prossimo dispiegamento di truppe militari americane sul suolo australiano.

In una conferenza stampa congiunta nella capitale, Canberra, Obama e il premier laburista Gillard hanno presentato il progetto di collaborazione che prevede, a partire dal prossimo anno, la presenza di circa 250 marines americani in una base di Darwin, nel nord dell’Australia. Il numero dei militari a stelle e strisce potrebbe salire fino a 2.500 nei prossimi cinque anni. Inoltre, secondo l’accordo bilaterale, l’Australia ospiterà a rotazione un certo numero di aerei da guerra statunitensi e viceversa.

Il patto tra i due paesi non si tradurrà nella creazione di una base americana stabile in Australia ma permetterà ai militari USA di avere più rapido accesso a un’area cruciale del sud-est asiatico come quella del Mar Cinese Meridionale. Dal nord dell’Australia è infatti più agevole raggiungere questa regione che dalle basi americane situate in Giappone e in Corea del Sud. In realtà, gli Stati Uniti dispongono già di una base in territorio australiano, quella dell’intelligence a Pine Gap, nel centro del paese, condivisa con i colleghi locali.

Questa iniziativa di Washington in Australia fa parte di una più ampia strategia, destinata a riproporre una massiccia presenza americana in Estremo Oriente e nell’Oceano Pacifico, adottata dall’amministrazione Obama fin dall’indomani del suo insediamento nel gennaio 2009. Quest’area è giudicata dagli USA come cruciale per i propri interessi strategici, da difendere contenendo a tutti i costi la crescente espansione dell’influenza cinese.

Dal Mar Cinese Meridionale transitano alcune delle rotte commerciali più cruciali e trafficate di tutto il pianeta e, come se non bastasse, non solo al di sotto di questi fondali ci sono ingenti risorse petrolifere non ancora esplorate, ma i confini delle acque territoriali e alcune isole sono aspramente contese tra Pechino e paesi come Filippine e Vietnam. Su queste rivendicazioni gli Stati Uniti hanno da qualche tempo fatto sentire la loro voce, sostenendo la necessità di trovare una soluzione mediata dalla comunità internazionale, laddove Pechino predilige invece la strada di accordi bilaterali senza interferenze esterne.

Dal Mar Cinese Meridionale transitano alcune delle rotte commerciali più cruciali e trafficate di tutto il pianeta e, come se non bastasse, non solo al di sotto di questi fondali ci sono ingenti risorse petrolifere non ancora esplorate, ma i confini delle acque territoriali e alcune isole sono aspramente contese tra Pechino e paesi come Filippine e Vietnam. Su queste rivendicazioni gli Stati Uniti hanno da qualche tempo fatto sentire la loro voce, sostenendo la necessità di trovare una soluzione mediata dalla comunità internazionale, laddove Pechino predilige invece la strada di accordi bilaterali senza interferenze esterne.

Il ritorno della regione estremo orientale al centro degli interessi americani è stata ribadita ieri da Obama a Canberra con un tono di minaccia nemmeno troppo velato. Per il presidente democratico, USA e Australia sono “due nazioni del Pacifico” e la sua visita nella regione serve a chiarire che “gli Stati Uniti stanno aumentando il loro impegno verso l’intera area dell’Asia e del Pacifico”. Alle iniziative americane di questi giorni la Cina ha risposto duramente, bollando il prossimo dispiegamento di soldati USA in Australia come “una mossa inopportuna” che “potrebbe contrastare con gli interessi dei paesi della regione”, come ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Liu Weimin.

Obama, da parte sua, sostiene che la presenza statunitense nella regione non deve essere interpretata in un’ottica anti-cinese e che, anzi, Washington vede con favore la crescita di Pechino e gli sforzi per affrancare dalla povertà centinaia di milioni di cinesi. In realtà, com’è evidente, tutta la strategia degli USA in Asia orientale è guidata precisamente dalla necessità di fronteggiare l’espansionismo e la competizione cinese sui mercati della regione.

Tutt’al più, gli Stati Uniti sono interessati alla crescita del mercato interno cinese, come destinazione del proprio export, e all’apertura del paese alla penetrazione ancora più sostenuta dei capitali americani. In questo senso vanno interpretati i continui appelli - ripetuti da Obama e Julia Gillard mercoledì a Canberra - per una Cina che “rispetti le regole del gioco” sullo scacchiere globale.

L’atteggiamento complessivamente più aggressivo di Washington nei confronti della Cina è ora dettato anche da esigenze di politica interna. A un anno dalle elezioni presidenziali, Obama è pressato da quasi tutti i candidati repubblicani alla Casa Bianca, che l’accusano di essere troppo tenero verso Pechino e chiedono misure punitive, ad esempio, sulle questioni del mancato rispetto della proprietà intellettuale e della svalutazione artificiosa della valuta cinese per favorire le esportazioni.

Anche per questo, nel recente summit dell’APEC alle Hawaii, l’amministrazione Obama ha cercato così di adoperarsi per rafforzare l’area di libero scambio trans-pacifica (Tran-Pacific Partnership, TPP) - formata da Brunei, Cile, Nuova Zelanda, Singapore, Australia, Malaysia, Perù, Vietnam e Stati Uniti - da cui la Cina continua significativamente ad essere esclusa. Proprio durante il vertice di Honolulu, il Segretario di Stato, Hillary Clinton, ha tenuto un discorso nel quale ha ripetuto come la creazione di un sistema di relazioni tra il proprio paese e l’area Asia-Pacifico sia diventata una priorità americana fin dal 2009.

Lo stesso messaggio è stato trasmesso, a Pechino così come agli alleati americani nella regione, anche dal Segretario alla Difesa, Leon Panetta, nel corso di un suo recente tour asiatico. Il numero uno del Pentagono ha escluso che i possibili futuri tagli al bilancio della Difesa porteranno a una diminuita presenza americana in Asia orientale. Questo riallineamento degli obiettivi strategici degli Stati Uniti, come ha fatto notare qualche giorno fa il consigliere di Obama per la sicurezza nazionale, Thomas Donilon, è anche il risultato della presa di coscienza che le guerre in Iraq e Afghanistan hanno nel recente passato distolto l’attenzione americana dall’Estremo Oriente, a tutto vantaggio degli interessi cinesi.

Lo stesso messaggio è stato trasmesso, a Pechino così come agli alleati americani nella regione, anche dal Segretario alla Difesa, Leon Panetta, nel corso di un suo recente tour asiatico. Il numero uno del Pentagono ha escluso che i possibili futuri tagli al bilancio della Difesa porteranno a una diminuita presenza americana in Asia orientale. Questo riallineamento degli obiettivi strategici degli Stati Uniti, come ha fatto notare qualche giorno fa il consigliere di Obama per la sicurezza nazionale, Thomas Donilon, è anche il risultato della presa di coscienza che le guerre in Iraq e Afghanistan hanno nel recente passato distolto l’attenzione americana dall’Estremo Oriente, a tutto vantaggio degli interessi cinesi.

Pechino ha effettivamente costruito intensi rapporti soprattutto commerciali con i paesi del sud-est asiatico in questi anni di crescita impetuosa. Inoltre, le preoccupazioni degli USA sarebbero causate dalla presunta corsa agli armamenti da parte della Cina, anche se il budget militare di quest’ultima rimane tuttora una frazione di quello, colossale, del Pentagono.

In ogni caso, molti dei paesi oggi economicamente dipendenti dalla Cina sono alla ricerca di legami più stretti con Washington, così da bilanciare l’influenza del potente vicino settentrionale. Alcuni sono peraltro alleati storici degli USA, mentre altri - come il Myanmar - solo ora stanno mostrando aperture strategiche verso l’Occidente. Gli Stati Uniti, da parte loro, cercano di sfruttare ogni occasione per schierarsi al fianco di questi stessi paesi, spesso alimentando le divergenze tra di essi e Pechino. La più recente disputa in questo senso è stata registrata proprio questa settimana, quando la Cina ha emesso una nota di protesta ufficiale verso un progetto di esplorazione delle Filippine in un’area contesa al largo delle coste di quest’ultimo paese.

A ulteriore conferma dell’importanza che gli americani attribuiscono a quest’area del pianeta, dopo la visita in Australia, Barack Obama si recherà a Bali, in Indonesia. Il 19 novembre, qui andrà in scena infatti il sesto Summit dell’Asia Orientale (EAS), un forum annuale dei leader di 16 paesi della regione che verrà allargato quest’anno anche a Russia e Stati Uniti e al quale, per la prima volta, parteciperà in prima persona un presidente americano in carica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Arturo Bandini

di Arturo Bandini

In un chiaro segno del continuo deterioramento della situazione in Siria, questa mattina un gruppo di militari disertori ha annunciato una serie di attacchi contro alcune basi dell’esercito e dell’intelligence nei pressi della capitale, Damasco. Il blitz condotto dal cosiddetto Esercito Libero della Siria (Free Army of Syria) contro le installazioni militari del regime, se confermato, rappresenta una svolta nella crisi in corso da otto mesi nel paese mediorientale, proprio mentre le pressioni internazionali sul governo di Assad continuano a crescere dopo la decisione di sabato scorso della Lega Araba di sospendere la Siria dall’organizzazione panaraba.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, tre gruppi appartenenti all’Esercito Libero della Siria avrebbero fatto irruzione in una base dell’intelligence dell’aeronautica nella città di Harasta. I militari ribelli hanno aperto il fuoco contro un edificio amministrativo con fucili automatici, lancia-granate e missili, infliggendo danni alle strutture prima di dileguarsi senza subire perdite. Altri attacchi sarebbero avvenuti inoltre contro check-point dell’esercito siriano nelle località di Douma, Qaboun, Arabeen e Saqba. Al momento non ci sono notizie di vittime.

Gli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti a Damasco sono stati fino ad ora piuttosto rari. Per questo gli attacchi di oggi segnalano probabilmente un’intenzione da parte dell’Esercito Libero della Siria di allargare il conflitto con il regime anche alle città principali del paese, dove il presidente Assad raccoglie tuttora ampio sostegno.

I militari che hanno lasciato l’esercito siriano stanno trovando rifugio oltre confine, in Libano e soprattutto in Turchia. I loro leader sostengono di aver reclutato tra i 10 e i 15 mila soldati e nelle ultime settimane hanno aumentato il numero di operazioni violente, anche se finora limitate ad aree più remote del paese. Solo due giorni fa, ad esempio, l’Esercito Libero della Siria ha ucciso 34 membri delle forze di sicurezza nella città di Daraa in uno dei giorni più sanguinosi in otto mesi di rivolta. Secondo il governo, le vittime tra soldati e forze di sicurezza sarebbero già oltre 1.100, mentre complessivamente - secondo i dato ONU - i morti dall’inizio della crisi hanno superato i 3.500.

Gli attacchi alle basi militari siriane sono giunti poche ore prima della convocazione di una riunione di emergenza della Lega Araba a Rabat, in Marocco, proprio per discutere della sospensione di Damasco che dovrebbe diventare effettiva nella giornata odierna. Nella capitale marocchina si dovrebbe parlare anche di possibili sanzioni da adottare nei confronti del regime di Assad, come il ritiro delle rappresentanze diplomatiche dei paesi arabi a Damasco. La Turchia, da parte sua, ha invece prospettato la possibilità di tagliare le forniture energetiche al vicino meridionale.

Gli attacchi alle basi militari siriane sono giunti poche ore prima della convocazione di una riunione di emergenza della Lega Araba a Rabat, in Marocco, proprio per discutere della sospensione di Damasco che dovrebbe diventare effettiva nella giornata odierna. Nella capitale marocchina si dovrebbe parlare anche di possibili sanzioni da adottare nei confronti del regime di Assad, come il ritiro delle rappresentanze diplomatiche dei paesi arabi a Damasco. La Turchia, da parte sua, ha invece prospettato la possibilità di tagliare le forniture energetiche al vicino meridionale.

Martedì, intanto, delegazioni delle forze di opposizione riunite nel Consiglio Nazionale Siriano hanno incontrato rappresentanti sia della Lega Araba che del governo russo. Nonostante Mosca rimanga contraria a qualsiasi sanzione contro Damasco, secondo alcuni questo incontro potrebbe segnalare una certa impazienza nei confronti di Assad. Le discussioni tuttavia, ha tenuto a precisare la Russia, non sono andate a buon fine e, in ogni caso, servivano esclusivamente a verificare la disponibilità del CNS ad aprire un dialogo con Assad.

Sempre ieri, infine, secondo quanto scritto dalle agenzie di stampa ufficiali siriane, il governo ha liberato oltre 1.100 detenuti politici arrestati nel corso della rivolta, come richiesto dalla road map negoziata con la Lega Araba ai primi di novembre. Visto il rapido aumento delle pressioni esterne su Damasco nelle ultime settimane, tuttavia, appare difficile che questo o qualsiasi altro gesto di apertura al dialogo da parte del regime possa invertire la rotta di una crisi che sembra avere ormai superato il punto di non ritorno.