- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

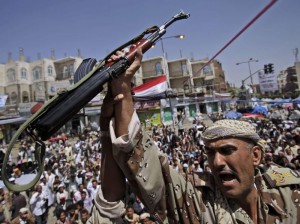

Cacciare un dittatore non basta per essere liberi. Quello che sta accadendo nello Yemen lo dimostra meglio di ogni altra vicenda della primavera araba. Giovedì il Paese si è liberato del suo despota, Ali Abdullah Saleh, che dopo 33 anni di regno ha finalmente siglato un accordo di transizione. L'intesa però gli garantisce la totale immunità, una clausola inaccettabile per i manifestanti anti-regime.

Le migliaia di persone che da dieci mesi occupano le strade di Sana'a, la capitale, hanno annunciato che continueranno a protestare finché il dittatore non sarà processato per le centinaia di vittime provocate dalle sue repressioni. Nello stesso giorno della presunta liberazione, cinque persone sono state uccise dai miliziani in borghese.

Oltre all'amnistia, il piano prevede anche che Saleh mantenga la carica onorifica di presidente per tre mesi, trasferendo i poteri effettivi al suo vice, Abd Rabbo Mansour Hadi, che nello stesso arco di tempo dovrà costituire un governo di unità con le opposizioni e indire nuove elezioni presidenziali.

L'accordo, appoggiato dall'Onu, era stato proposto lo scorso aprile dai sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar e Bahrein). Per tre volte Saleh aveva rifiutato di firmare. Oggi però, di fronte alla prospettiva di vedersi congelare tutti i beni, com'è accaduto a Muammar Gheddafi, si dice pronto a "cooperare con il nuovo governo e con l'opposizione" per "ricostruire il Paese".

Intanto, il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ci fa sapere che a breve il dittatore si recherà negli Usa per "cure mediche". Sarebbe questa una degna conclusione per il rapporto di amore e odio che negli ultimi decenni ha legato Saleh agli Stati Uniti. Durante l'amministrazione Bush il Presidente yemenita era considerato da Washington un alleato da preservare in funzione anti Al-Qaeda.

Negli ultimi anni però il suo potere è stato progressivamente logorato dalle spinte autonomiste delle tribù, oltre che dalle proteste della popolazione contro il dispotismo e la corruzione del regime. L'esempio di tunisini, egiziani e libici ha fatto il resto. Intanto, i gruppi legati ad Al-Qaeda hanno approfittato delle rivolte esplose lo scorso inverno per riorganizzarsi nel sud del Paese. Ed è stata questa la vera rovina di Saleh. Agli occhi degli americani il vecchio amico si è trasformato in una minaccia.

Negli ultimi anni però il suo potere è stato progressivamente logorato dalle spinte autonomiste delle tribù, oltre che dalle proteste della popolazione contro il dispotismo e la corruzione del regime. L'esempio di tunisini, egiziani e libici ha fatto il resto. Intanto, i gruppi legati ad Al-Qaeda hanno approfittato delle rivolte esplose lo scorso inverno per riorganizzarsi nel sud del Paese. Ed è stata questa la vera rovina di Saleh. Agli occhi degli americani il vecchio amico si è trasformato in una minaccia.

Non a caso il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Mark Toner, ha detto che l'accordo firmato a Riyadh è "un passo importante" verso una "transizione pacifica". Parole colme di speranza sono arrivate anche dal nostro nuovo ministro degli Esteri, Giulio Terzi: "L'Italia saluta con favore la notizia dell'accordo per la transizione politica in Yemen, si legge in un comunicato della Farnesina. Ora è necessario che l'accordo venga attuato pienamente e che cessi ogni violenza".

E' l'auspicio di tutti, ma purtroppo l'intesa che ha portato alla caduta di Saleh non lascia ben sperare. Le zone d'ombra sono troppe. Da chi sarà composto il governo di transizione? Chi guiderà l'esercito? Anche se il dittatore non c'è più, non è ancora chiaro se e da chi i suoi uomini saranno sostituiti. A cominciare da Ahmed, comandante della Guardia Repubblicana e figlio di Saleh.

Altre incertezze riguardano i veri detentori del potere nella società yemenita, i capi tribali. Nessuno sa dire quanti di loro (e sono oltre duecento) siano disposti ad accettare pacificamente la transizione pianificata. Tanto più che Mansour Hadi, l'uomo che dovrebbe traghettare il Paese alle elezioni, è considerato da molti come una figura debole, priva dell'appoggio politico e militare necessario a svolgere un compito del genere.

Quello che servirebbe allo Yemen è una riforma complessiva delle istituzioni in senso liberale. Il Parlamento esiste, ma allo stato attuale è praticamente destituito di ogni funzione. Se nulla cambierà nell'ordinamento, il successore di Saleh avrà quindi gli stessi poteri del suo predecessore. Senza contare che eleggere un nuovo leader in appena tre mesi - e senza alcun periodo di decantazione - significa scatenare scientemente una lotto alla successione che si preannuncia feroce. Un po' come decapitare il mostro e rimanere a guardare mentre gli cresce una nuova testa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Sono state finalmente rese pubbliche le conclusioni della speciale commissione d’indagine “indipendente” sulla repressione delle proteste popolari andate in scena la scorsa primavera in Bahrain. Il gruppo di esperti che ha cercato di fare luce sugli abusi nella piccola monarchia del Golfo Persico, da un lato ha denunciato l’uso eccessivo della forza da parte del regime, dall’altro ha escluso qualsiasi responsabilità del governo nel pianificare il brutale soffocamento della rivolta.

La commissione era stata creata nel mese di giugno dal sovrano del Bahrain, Hamad bis Isa al-Khalifa, ed era guidata dal giurista egiziano, esperto di crimini di guerra, Mahmoud Cherif Bassiouni. Nonostante una simile iniziativa appaia finora come una novità assoluta nei regimi del mondo arabo travolti dalle proteste, il compito assegnatole era sostanzialmente quello di coprire le responsabilità dei vertici del regime nella repressione per attribuirle solo ad alcuni membri delle forze di sicurezza.

Già lo scenario nel quale si è svolta la presentazione del rapporto di 500 pagine la dice lunga sulla presunta indipendenza della commissione. Nella capitale del Bahrain, Manama, Bassiouni è apparso in una conferenza stampa di fronte a numerosi esponenti del governo locale - oltre che a giornalisti e associazioni a difesa dei diritti umani - sostenendo che durante le proteste sono stati impiegati metodi violenti e commesse torture per estorcere false confessioni agli attivisti arrestati.

Le parole di Bassiouni non hanno lasciato spazio a molti equivoci su ciò che è accaduto nel paese tra febbraio e marzo. “I metodi usati dalle forze di sicurezza”, ha denunciato il giurista egiziano, “hanno causato gravi violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni e torture. Il ricorso ingiustificato ad una eccessiva forza si è accompagnato ad un comportamento che ha diffuso il terrore tra la popolazione civile”. Inoltre, “numerosi detenuti sono stati sottoposti a torture fisiche e psicologiche”. Secondo Bassiouni, infine, i responsabili degli abusi hanno goduto finora di una totale impunità.

La vera natura dell’iniziativa di facciata del sovrano del Bahrain, nonché della stessa commissione, è emersa dalla conclusione tratta da Bassiouni, secondo il quale non esisterebbero prove per sostenere che il governo abbia deliberatamente messo in atto dall’alto una politica repressiva fatta di abusi e torture per reprimere la rivolta. Con il sostegno più o meno esplicito dei suoi principali sponsor - Arabia Saudita e Stati Uniti - il sovrano del Bahrain e la sua cerchia di potere, invece, hanno precisamente deciso da subito di reprimere nel sangue le manifestazioni pacifiche che potevano mettere a rischio la stabilità del paese. Proprio per questo, nessuno dei responsabili materiali degli abusi, né tanto meno i loro superiori, é stato chiamato a rendere conto delle proprie azioni, come ha appunto rilevato la commissione.

Nel suo rapporto, Bassiouni raccomanda poi al governo l’istituzione un corpo indipendente per indagare ulteriormente sui responsabili delle violenze e per riesaminare le centinaia di sentenze di condanna emesse in questi mesi dai tribunali speciali contro gli attivisti arrestati. Il tutto, ovviamente, per cercare di ripulire l’immagine del Bahrain agli occhi della comunità internazionale, soprattutto in Occidente.

Nel suo rapporto, Bassiouni raccomanda poi al governo l’istituzione un corpo indipendente per indagare ulteriormente sui responsabili delle violenze e per riesaminare le centinaia di sentenze di condanna emesse in questi mesi dai tribunali speciali contro gli attivisti arrestati. Il tutto, ovviamente, per cercare di ripulire l’immagine del Bahrain agli occhi della comunità internazionale, soprattutto in Occidente.

Nel piccolo stato del Golfo Persico a maggioranza sciita, sulla scia degli eventi in Tunisia ed Egitto, nel mese di febbraio erano scoppiate proteste di massa contro il regime sunnita di Hamad bin Isa al-Khalifa. Centinaia di migliaia di manifestanti scesi nelle piazze - in particolare sciiti, nonostante le proteste non avessero evidenziato un carattere settario - intendevano dare sfogo a frustrazioni decennali nei confronti di un regime anti-democratico e discriminatorio.

La rivolta è stata alla fine soffocata duramente, anche grazie all’intervento militare dei vicini Arabia Saudita ed Emirati Arabi, spaventati dal possibile contagio delle proteste. In un paese che conta poco più di 1,2 milioni di abitanti, alla fine il bilancio fu di svariate decine di morti, centinaia di arresti e migliaia di licenziamenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, per coloro che avevano partecipato alle manifestazioni.

Dopo la pubblicazione del rapporto, il sovrano ha ammesso “una serie di mancanze da parte di alcuni organi del governo” ma ha allo stesso tempo elogiato le forze di sicurezza per aver difeso il paese dalle “provocazioni di agenti interni ed esterni”. Il riferimento è ancora una volta al vicino Iran sciita, accusato fin dall’inizio della rivolta di aver alimentato i disordini e di cercare un cambiamento di regime. Di legami tra la Repubblica Islamica e le proteste in Bahrain, peraltro, non è mai stata presentata alcuna evidenza, come ha confermato la stessa commissione d’indagine presieduta da Bassiouni.

Al tentativo di occultamento delle reali responsabilità delle violenze in Bahrain si sono accodati anche gli Stati Uniti, per i quali questo paese ricopre un’importanza strategica fondamentale in Medio Oriente. Qui trova infatti ospitalità la Quinta Flotta della Marina americana, responsabile delle forze navali dispiegate nel Golfo Persico, nel Mar Rosso, nel Mare Arabico e al largo delle coste orientali dell’Africa fino al Kenya. Nel corso della crisi la scorsa primavera, perciò, gli USA emisero al massimo alcuni comunicati generici chiedendo moderazione sia ai manifestanti che ad un regime a cui hanno continuato a garantire il loro appoggio.

Al tentativo di occultamento delle reali responsabilità delle violenze in Bahrain si sono accodati anche gli Stati Uniti, per i quali questo paese ricopre un’importanza strategica fondamentale in Medio Oriente. Qui trova infatti ospitalità la Quinta Flotta della Marina americana, responsabile delle forze navali dispiegate nel Golfo Persico, nel Mar Rosso, nel Mare Arabico e al largo delle coste orientali dell’Africa fino al Kenya. Nel corso della crisi la scorsa primavera, perciò, gli USA emisero al massimo alcuni comunicati generici chiedendo moderazione sia ai manifestanti che ad un regime a cui hanno continuato a garantire il loro appoggio.

Per Washington, il rapporto della commissione sarebbe ancora da valutare a fondo, anche se già mercoledì la Casa Bianca ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa del sovrano del Bahrain per avviare il paese verso un percorso di democratizzazione e riconciliazione. In realtà, è più che probabile che la stessa commissione d’indagine sugli abusi della repressione sia stata promossa dall’amministrazione Obama, sotto pressione da tempo per non aver preso le distanze dal regime e per aver impiegato un doppio metro di giudizio nell’approccio alle rivolte in corso nel mondo arabo.

La situazione in Bahrain, in ogni caso, a tutt’oggi non ha fatto registrare passi avanti significativi, né il rapporto della commissione Bassiouni contribuirà a pacificare il paese o a soddisfare le legittime richieste della maggioranza della popolazione. Proprio mercoledì, infatti, si sono verificati nuovi scontri nel paese, questa volta tra un gruppo di giovani e le forze di sicurezza del regime in una località nei pressi della capitale, in seguito alla morte di un uomo causata da un’auto della polizia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

Il governo di Teheran ha smentito ieri le accuse, riportate dal Washington Post, sulla presunta fornitura di armi chimiche all'ex regime libico guidato da Muammar Gheddafi. "A proposito delle forniture d'armi al regime di Gheddafi, l'Occidente farebbe meglio a guardarsi allo specchio perché l'Iran ha sempre combattuto in prima linea contro le armi chimiche", ha spiegato il portavoce del ministero iraniano degli Affari esteri, Ramin Mehmanparast.

L'amministrazione americana ha deciso nelle scorse settimane di indagare sui legami tra Teheran e l'ex regime libico di Muammar Gheddafi, dopo il ritrovamento di centinaia di proiettili speciali usati per le armi chimiche. Stando a quanto riferito da fonti Usa e libiche al Washington Post, i proiettili, che Tripoli riempiva di gas mostarda, sono stati scoperti nelle ultime settimane in due siti nel centro della Libia. L'intelligence Usa ha quindi avviato un'indagine per capire chi li abbia forniti a Tripoli e diverse fonti hanno subito puntato il dito contro Teheran. "Siamo quasi certi" del fatto che i proiettili sono stati progettati e fabbricati in Iran per la Libia, ha detto un funzionario Usa.

Il Washington Post, a sua volta, cita funzionari statunitensi. I due siti sono ora sotto protezione e sotto la sorveglianza 24 ore al giorno dei drone, hanno assicurato fonti libiche ed americane citate dal quotidiano. La scoperta delle armi ha portato all’apertura di un’inchiesta, guidata dall’intelligence americana, per appurare in quale modo la Libia se le fosse procurate e secondo diverse fonti i primi sospetti sono caduti sull’Iran. "Siamo abbastanza certi di sapere" che i proietti sono stati progettati su misura e prodotti in Iran per la Libia, ha spiegato un alto funzionario americano citato dal quotidiano.

Un altro rappresentante dell’amministrazione Washington, che ha accesso ad informazioni riservate ha confermato che vi sono "gravi timori" sul fatto che sia stato l’Iran a fornire i proietti, sebbene alcuni anni fa. La rivelazione avviene poco tempo dopo che è stato divulgato il contenuto dell’ultimo rapporto dell’Aiea sull’Iran, contenente informazioni secondo cui Teheran avrebbe le capacità per dotarsi di un’arma nucleare, un’accusa che i funzionari iraniani hanno a lungo respinto. Se il sospetto sulle armi alla Libia di Gheddafi in provenienza dall'Iran venisse confermato le tensioni internazionali intorno a Teheran potrebbero ulteriormente rafforzarsi.

L’accusa è stata immediatamente respinta da Mohammed Javad Larijani, consigliere del leader supremo iraniano e fratello dell’ex negoziatore per le questioni nucleari: "Ritengo che tali commenti vengano confezionati dagli Stati Uniti per servire il loro progetto di Iranofobia nella regione e nel mondo intero", ha affermato. "Certamente si tratta di un’altra storia priva di fondamento destinata a demonizzare la Repubblica Islamica dell'Iran», ha aggiunto in una dichiarazione inviata per e-mail e citata dal quotidiano. L’esistenza dell’arsenale ritrovato dimostra una violazione dell’impegno assunto da Gheddafi nel 2004 con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e le Nazioni Unite ad avviare la distruzione di tutte le armi chimiche in mano alla Libia.

L’accusa è stata immediatamente respinta da Mohammed Javad Larijani, consigliere del leader supremo iraniano e fratello dell’ex negoziatore per le questioni nucleari: "Ritengo che tali commenti vengano confezionati dagli Stati Uniti per servire il loro progetto di Iranofobia nella regione e nel mondo intero", ha affermato. "Certamente si tratta di un’altra storia priva di fondamento destinata a demonizzare la Repubblica Islamica dell'Iran», ha aggiunto in una dichiarazione inviata per e-mail e citata dal quotidiano. L’esistenza dell’arsenale ritrovato dimostra una violazione dell’impegno assunto da Gheddafi nel 2004 con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e le Nazioni Unite ad avviare la distruzione di tutte le armi chimiche in mano alla Libia.

Gas mostarda, dunque, impiegato per riempire i proiettili ritrovati, uno dei tanti nomi "coloriti" per indicare il gas più usato come arma chimica fin dalla prima guerra mondiale: l'Iprite. Chimicamente è il tioetere del cloroetano, è un vescicante d'estrema potenza, possedendo la spiccata tendenza a legarsi a molte e diverse molecole organiche costituenti l'organismo.

L'Iprite è liposolubile e penetra in profondità nella pelle, cosicché si aprono devastanti piaghe. Concentrazioni di 0,15 mg d'iprite per litro d'aria risultano letali in circa dieci minuti, concentrazioni minori producono le sopracitate gravi lesioni, dolorose e di difficile guarigione. La sua azione è lenta (da quattro ad otto ore) ed insidiosa, poiché non si avverte dolore al contatto. È estremamente penetrante ed agisce sulla pelle anche infiltrandosi attraverso gli abiti, il cuoio, la gomma e diversi tessuti anche impermeabili all'acqua.

L'iprite fu utilizzata per la prima volta in Belgio, ad Ypres (da cui il nome), il 12 luglio 1917, durante la Prima guerra mondiale, per iniziativa dell'esercito tedesco. Poi, la sua e nostra pagina più nera, dal dicembre 1935 al maggio 1936, quando gli italiani sganciarono in Etiopia circa 85 tonnellate di iprite con bombe da aereo, nonché proiettili di artiglieria caricati ad arsine e vescicanti.

Ora, torna l'iprite, nella Libia di Gheddafi, e s’indica l'Iran, più industrializzato e tecnologicamente più avanzato, come fornitore. Ci sarebbe di sicuro da analizzare se politicamente l'Iran abbia avuto l'intenzione di aiutare Gheddafi, visto che tra i due regimi c’erano differenze politiche niente affatto di poco conto. D'altra parte, da Teheran invitano l'Occidente a "guardarsi allo specchio", e probabilmente con la parola "Occidente" non ci si riferisce agli Stati Uniti ma proprio all'Europa.

Ora, torna l'iprite, nella Libia di Gheddafi, e s’indica l'Iran, più industrializzato e tecnologicamente più avanzato, come fornitore. Ci sarebbe di sicuro da analizzare se politicamente l'Iran abbia avuto l'intenzione di aiutare Gheddafi, visto che tra i due regimi c’erano differenze politiche niente affatto di poco conto. D'altra parte, da Teheran invitano l'Occidente a "guardarsi allo specchio", e probabilmente con la parola "Occidente" non ci si riferisce agli Stati Uniti ma proprio all'Europa.

Attualmente, le aziende che costruiscono impianti chimici che possono produrre iprite e sostanze simili sono due, e non sono iraniane. Sono la Basf e l'Imhausen, entrambe tedesche. Già nello scorso agosto, quando il regime di Gheddafi era ancora in piedi e non erano ancora stati ritrovati i proiettili all'iprite, un rapporto "confidenziale" dei servizi interni tedeschi aveva denunciato, ma senza conseguenze, alcune attività industriali in Libia delle due aziende.

Non ci fu, e probabilmente non ci sarà, alcun seguito a quel rapporto, in cui si ipotizzava che a progettare e costruire fabbriche per la produzioni di armi chimiche in libia, ma anche a fare formazione ai libici sul come usarle, fossero due aziende con sede a Hong Kong, rivelatesi sedi fantasma e riconducibili proprio a Basf e Imhausen, non certo a qualche fabbrica iraniana. Allora potrebbe anche darsi che il coinvolgimento dell'Iran sia un opportuno coniglio tirato fuori dal cappello, per insabbiare definitivamente i panni sporchi delle premiate industrie europee, in una fase in cui devono fronteggiare una crisi economica senza precedenti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Per il quinto giorno consecutivo i manifestanti e le forze di sicurezza egiziane si sono scontrati mercoledì al Cairo e nelle strade delle principali città del paese. Nel corso della più grave crisi che sta attraversando l’Egitto dalla caduta di Mubarak lo scorso febbraio, le centinaia di migliaia di persone scese in piazza chiedono alla giunta militare, sostenuta dagli Stati Uniti e dall’Occidente, l’immediata cessione del potere a un governo civile.

La nuova ondata di proteste contro il cosiddetto Consiglio Supremo delle Forze Armate, succeduto al presidente Mubarak e guidato dal maresciallo Mohamed Hussein Tantawi (ministro della Difesa per due decenni durante il precedente regime), era scattata già venerdì scorso con una manifestazione indetta dai Fratelli Musulmani, la forza politica di opposizione meglio organizzata del paese.

Al centro delle richieste del movimento islamista moderato c’era la rinuncia da parte dei militari al processo di transizione da essi stessi delineato e che avrebbe garantito loro la permanenza al potere di fatto fino al 2013, nonché la possibilità di continuare a ricoprire un ruolo di primo piano nella vita politica del paese e fuori dal controllo dei civili.

Il giorno successivo la protesta si è progressivamente allargata, tornando ad includere pacificamente manifestanti musulmani, cristiani copti e secolari dopo mesi di tensioni settarie spesso alimentate dalla stessa giunta militare. Il centro delle manifestazioni è stato ancora una volta piazza Tahrir ma, dalla capitale, le contestazioni si sono diffuse in fretta a Suez, Alessandria, Mansoura, Ismailia e a numerose altre città dell’Egitto.

Già da sabato, l’esercito e le forze di sicurezza hanno affrontato gli egiziani scesi in piazza con metodi violenti e repressivi. Gli attivisti coinvolti nella rivolta hanno denunciato l’utilizzo generalizzato di munizioni vere che hanno causato la morte di decine di persone. Nella giornata di mercoledì, l’ex direttore dell’AIEA e possibile candidato alla presidenza, Mohamed ElBaradei, ha condannato il massacro in corso e l’utilizzo di gas lacrimogeni con agenti nervini.

Secondo l’associazione egiziana a difesa dei diritti umani Elnadeem Center, citata dalla Associated Press, il bilancio dei più recenti scontri sarebbe finora di almeno 38 morti e più di due mila feriti. Le Nazioni Unite hanno condannato fermamente la repressione messa in atto dai militari e l’alto commissario per i diritti umani, Navi Pillay, ha chiesto un’indagine indipendente per appurare le responsabilità dell’accaduto.

Di fronte alla nuova rivolta popolare in corso, il Consiglio Supremo delle Forze Armate è tornato parzialmente sui propri passi circa i tempi della transizione. Nella serata di martedì, il maresciallo Tantawi è apparso così in diretta TV per annunciare un nuovo accordo siglato tra i militari e alcuni gruppi di opposizione, tra cui il partito Libertà e Giustizia dei Fratelli Musulmani.

Di fronte alla nuova rivolta popolare in corso, il Consiglio Supremo delle Forze Armate è tornato parzialmente sui propri passi circa i tempi della transizione. Nella serata di martedì, il maresciallo Tantawi è apparso così in diretta TV per annunciare un nuovo accordo siglato tra i militari e alcuni gruppi di opposizione, tra cui il partito Libertà e Giustizia dei Fratelli Musulmani.

In seguito ad un vertice di poche ore prima tra una decina di partiti e il generale Sami Enan, capo di stato maggiore dell’esercito e membro della giunta al potere, era stato infatti deciso di confermare l’inizio delle elezioni parlamentari il 28 novembre prossimo, ma di anticipare quelle presidenziali al giugno del prossimo anno, accorciando di qualche mese il processo di transizione. I militari avrebbero anche acconsentito a un referendum popolare sul loro ruolo nel panorama politico egiziano.

Il meeting con il rappresentante del Consiglio era stato in realtà disertato dai partiti di opposizione più importanti, spaventati dalle possibili reazioni della piazza a un nuovo accordo che legittima l’operato delle forze armate. Come previsto, l’annuncio dell’accelerazione del processo “democratico” è stato respinto dai manifestanti in piazza Tahrir, dove nella tarda serata sono confluiti numerosi altri dimostranti accolti dalle violenze della polizia.

L’accordo raggiunto martedì favorisce d’altra parte proprio i Fratelli Musulmani, i quali oltre a non avere avuto praticamente alcun ruolo nel movimento rivoluzionario che ha portato alla caduta di Mubarak nove mesi fa, erano stati finora tra i più convinti sostenitori della giunta militare alla guida del paese. Nonostante il Consiglio delle Forze Armate avesse in precedenza fissato scadenze più lunghe per il trasferimento dei poteri, la nuova proposta lascia ai militari ampi spazi di manovra, soprattutto nel modellare secondo il proprio volere la costituzione ancora da scrivere e sulla quale anche gli stessi Fratelli Musulmani avranno una profonda influenza.

Tutti i raggruppamenti politici che si sono formati negli ultimi mesi, in ogni caso, sembrano temere che la situazione nel paese possa sfuggire di mano, come conferma l’atteggiamento ambiguo che i vari partiti stanno tenendo nei confronti delle proteste di piazza. Lunedì, i Fratelli Musulmani avevano addirittura emesso un comunicato ufficiale chiedendo ai propri sostenitori di non partecipare alle manifestazioni per non offrire un pretesto ai militari di posporre o cancellare del tutto le imminenti elezioni.

Il voto viene visto infatti sia dalle élite egiziane che da Washington come un passaggio fondamentale per completare un delicato processo di transizione e dare una parvenza democratica ad un nuovo sistema che, comunque, difficilmente risponderà alle richieste che stanno alla base della rivoluzione popolare. Lo stesso obiettivo, con ogni probabilità, sarà perseguito anche dal governo di unità nazionale di prossima formazione cui avevano fatto appello sia i militari che i leader dell’opposizione come ElBaradei.

Quest’ultimo sembra essere tra i candidati alla carica di primo ministro dopo che lunedì scorso il governo nominalmente civile guidato da Essam Sharaf aveva rassegnato le dimissioni. Tra i nomi che circolano per il successore dell’ex ministro dei Trasporti di Mubarak c’è anche quello dell’ex leader moderato dei Fratelli Musulmani, Abdel Moneim Aboul Fotouh, anch’egli come El Baradei probabile candidato alla presidenza il prossimo anno.

Nelle ultime settimane, la situazione è tornata nuovamente esplosiva, precisamente a causa del persistente divario non solo tra i manifestanti e una giunta militare preoccupata solo per la difesa dello status quo, ma anche tra i primi e i nuovi partiti che dovrebbero teoricamente rappresentarli. Infatti, mentre la maggioranza della popolazione egiziana aveva correttamente riconosciuto nella giunta militare - i cui membri sono a dir poco compromessi con il vecchio regime - un ostacolo al vero cambiamento, i partiti borghesi sorti a partire da febbraio, così come i Fratelli Musulmani, avevano invece offerto tutto il loro sostegno al Consiglio, dal loro punto di vista considerato come il garante delle conquiste della rivoluzione.

Nelle ultime settimane, la situazione è tornata nuovamente esplosiva, precisamente a causa del persistente divario non solo tra i manifestanti e una giunta militare preoccupata solo per la difesa dello status quo, ma anche tra i primi e i nuovi partiti che dovrebbero teoricamente rappresentarli. Infatti, mentre la maggioranza della popolazione egiziana aveva correttamente riconosciuto nella giunta militare - i cui membri sono a dir poco compromessi con il vecchio regime - un ostacolo al vero cambiamento, i partiti borghesi sorti a partire da febbraio, così come i Fratelli Musulmani, avevano invece offerto tutto il loro sostegno al Consiglio, dal loro punto di vista considerato come il garante delle conquiste della rivoluzione.

Questo punto di vista è stato condiviso da subito anche dagli Stati Uniti, i quali continuano a temere la possibile “perdita” del più importante paese del mondo arabo. Per Washington, da cui parte oltre un miliardo di dollari all’anno in aiuti verso il Cairo, i militari rappresentano tuttora la garanzia della permanenza dell’Egitto nella sfera d’influenza statunitense in una regione in continuo fermento.

L’apprezzamento espresso verso Tantawi e il suo entourage in questi mesi - ribadito martedì dal Dipartimento di Stato in seguito all’annuncio del nuovo piano per il trasferimento dei poteri alle autorità civili - la dice lunga sugli scrupoli degli USA, interessati esclusivamente alla difesa dei propri interessi strategici tramite la promozione di una giunta militare che fin dall’inizio della rivolta ha agito in tutti i modi per la conservazione di un sistema repressivo e anti-democratico nel quale i suoi membri erano perfettamente integrati.

La presa del potere da parte del Consiglio Supremo delle Forze Armate con un colpo di stato ai danni di Mubarak a febbraio sull’onda delle proteste di piazza ha dunque rappresentato fin dall’inizio una mossa controrivoluzionaria per limitare le richieste di cambiamento che stavano emergendo nel paese. Per questo motivo, a quasi un anno dall’inizio della rivolta, gli egiziani stanno tornando nelle piazze per cercare di completare un processo rivoluzionario rimasto incompiuto e contro il quale agiscono sia la durissima repressione dei militari che le manovre dei partiti politici dell’opposizione ufficiale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Allo scoccare della mezzanotte di lunedì, la cosiddetta Supercommissione per la riduzione del deficit negli Stati Uniti ha ufficialmente mancato il proprio obiettivo di trovare un accordo per abbassare il debito pubblico americano di 1.200 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Il fallimento della commissione parlamentare bipartisan dovrebbe ora far scattare tagli automatici per lo stesso importo a partire dal gennaio 2013, riguardanti in ugual misura spese militari e programmi sociali domestici.

Vista la scadenza ancora lontana e i timori per una drastica riduzione del budget del Pentagono, in ogni caso, è probabile che nei prossimi mesi verrà comunque raggiunto un qualche accordo per diminuire il deficit pressoché interamente attraverso il contenimento della spesa pubblica.

La speciale commissione (Joint Select Committee on Deficit Reduction) era stata istituita lo scorso mese di agosto con il Budget Control Act, prodotto delle trattative tra democratici e repubblicani nell’ambito dell’innalzamento del tetto del debito pubblico USA. Composta da sei deputati e altrettanti senatori equamente divisi tra i due partiti, la Supercommissione avrebbe dovuto adempiere al proprio mandato entro il 23 novembre, una scadenza in realtà anticipata di 48 ore così da garantire all’Ufficio del Budget per il Congresso il tempo minimo per valutare l’effettiva efficacia dell’eventuale accordo. Le proposte della commissione avrebbero dovuto poi essere sottoposte al voto del Congresso entro il 23 dicembre, senza possibilità di emendamenti o tattiche ostruzionistiche.

L’incapacità dei due partiti di trovare un punto d’incontro era risultato evidente già durante l’estate, nonostante entrambi fossero sostanzialmente in sintonia sui pesantissimi tagli da apportare alla spesa pubblica. I membri della commissione, per cominciare, avevano impiegato parecchie settimane solo per scegliere i propri staff, mentre le audizioni pubbliche preliminari sono state poche e indette con grave ritardo. Solo nell’ultimo mese si è vista una parvenza di trattativa, più che altro per convincere un’opinione pubblica sempre più sfiduciata della serietà dei politici di Washington nell’intervenire seriamente sulla questione del debito.

Con l’appressarsi della scadenza, gli esponenti democratici e repubblicani hanno allora iniziato ad attribuire la responsabilità del fallimento ai rispettivi rivali, accusati di non volere smuoversi dalle loro posizioni iniziali. Già nella giornata di domenica, molti membri della Supercommissione hanno preso parte a varie trasmissioni TV americane per lamentare le ragioni dell’insuccesso e nel pomeriggio di lunedì, rigorosamente dopo la chiusura dei mercati, è giunta la dichiarazione congiunta dei due presidenti della commissione stessa. La senatrice Patty Murray (democratica, Washington) e il deputato Jeb Hensarling (repubblicano, Texas), non senza una punta d’involontaria auto-ironia, hanno così ammesso che “dopo mesi di duro lavoro e intense deliberazioni, siamo giunti oggi alla conclusione che non è possibile presentare al pubblico un accordo bipartisan prima della scadenza fissata”.

I tagli automatici alla spesa che dovrebbero partire nel 2013, come già anticipato, comprendono identiche riduzioni degli stanziamenti per la difesa e per la spesa pubblica, tra cui un due per cento in meno per i rimborsi previsti dal programma sanitario che copre gli anziani (Medicare), quasi l’otto per cento in meno per altri programmi sociali e il dieci per cento in meno per le spese militari.

I tagli automatici alla spesa che dovrebbero partire nel 2013, come già anticipato, comprendono identiche riduzioni degli stanziamenti per la difesa e per la spesa pubblica, tra cui un due per cento in meno per i rimborsi previsti dal programma sanitario che copre gli anziani (Medicare), quasi l’otto per cento in meno per altri programmi sociali e il dieci per cento in meno per le spese militari.

Per evitare soprattutto quest’ultimo intervento, alcuni parlamentari repubblicani stanno già studiando misure ad hoc da presentare nelle prossime settimane, come hanno fatto intuire Patty Murray e Jeb Hensarling nella loro dichiarazione ufficiale. Il presidente Obama, da parte sua, ha però minacciato di mettere il veto su qualsiasi misura del Congresso volta a eludere l’implementazione dei tagli automatici, anche se nel gennaio 2013 alla Casa Bianca potrebbe esserci un inquilino diverso e con una diversa opinione.

Negli ultimi giorni erano emerse alcune bozze su cui, secondo la stampa americana, sembravano poter convergere le due parti. Venerdì scorso, ad esempio, i democratici avevano avanzato una proposta da 900 miliardi di dollari che comprendeva tagli per 225 miliardi a Medicare, 50 miliardi a Medicaid, 100 ad altri programmi di assistenza e 400 miliardi provenienti da misure fiscali come la soppressione di scappatoie legali che permettono alle aziende e ai redditi più alti di pagare meno tasse. Quando i repubblicani hanno chiesto ulteriori interventi, tra cui l’innalzamento dell’età di accesso a Medicare da 65 a 67 anni e la riduzione degli adeguamenti annuali alle pensioni già erogate, le trattative sono naufragate.

Sempre qualche giorno fa, è toccato poi alla leadership repubblicana proporre un pacchetto meno ambizioso ma che ha avuto identica sorte. Le misure - pari a 643 miliardi di risparmi - erano basate quasi interamente su tagli alla spesa pubblica, con appena 3 miliardi di dollari da recuperare tramite la fine degli sgravi fiscali sugli aerei privati delle corporation. Nulla da fare, infine, anche per la proposta presentata in extremis lunedì da John Kerry e che intendeva posticipare la delicata riforma del sistema fiscale al prossimo anno.

Ufficialmente, il fallimento della Supercommissione è dovuto all’inflessibilità dei repubblicani nel voler raggiungere un accordo basato esclusivamente su tagli alla spesa pubblica e, parallelamente, dei democratici di voler includere nella trattativa un qualche aumento delle tasse per i redditi più alti, ad esempio attraverso la fine dei benefici fiscali voluti da George W. Bush e prolungati dal Congresso l’anno scorso, in scadenza il 31 dicembre 2012.

In realtà, la pretesa dei democratici di battersi per far pagare a tutti gli americani il prezzo del risanamento in maniera equa e a seconda delle  loro possibilità si scontra con la natura delle proposte da loro stessi presentate e con la totale disponibilità ad includere nelle trattative il drastico ridimensionamento di qualsiasi programma pubblico (Medicare, Medicaid, Social Security). Più di un’offerta democratica, infatti, prevedeva la riduzione del deficit per importi ben superiori ai 1200 miliardi di dollari previsti dal mandato della Supercommissione, sempre da raggiungere con tagli devastanti e misure fiscali poco più che simboliche a carico delle classi privilegiate. Lo stesso Obama, poco dopo l’annuncio del definitivo fallimento della commissione, ha ribadito il suo impegno per trovare un accordo “in un modo o nell’altro” per ridurre il deficit di 2.200 miliardi di dollari nel prossimo decennio.

loro possibilità si scontra con la natura delle proposte da loro stessi presentate e con la totale disponibilità ad includere nelle trattative il drastico ridimensionamento di qualsiasi programma pubblico (Medicare, Medicaid, Social Security). Più di un’offerta democratica, infatti, prevedeva la riduzione del deficit per importi ben superiori ai 1200 miliardi di dollari previsti dal mandato della Supercommissione, sempre da raggiungere con tagli devastanti e misure fiscali poco più che simboliche a carico delle classi privilegiate. Lo stesso Obama, poco dopo l’annuncio del definitivo fallimento della commissione, ha ribadito il suo impegno per trovare un accordo “in un modo o nell’altro” per ridurre il deficit di 2.200 miliardi di dollari nel prossimo decennio.

Obama, d’altra parte, è costretto a far fronte alle critiche subito sollevate dai candidati alla presidenza per il Partito Repubblicano, i quali lo accusano di aver tenuto un profilo troppo basso nei confronti della Supercommissione. In realtà, erano stati gli stessi membri di quest’ultima a chiedere alla Casa Bianca di rimanere fuori dai negoziati, presumibilmente per evitare di politicizzare un lavoro che era stato presentato come sforzo bipartisan per il bene del paese. Il presidente, inoltre, aveva rinvigorito le proprie credenziali di falco del deficit inviando una sua proposta di accordo per ridurre il debito di addirittura 3.000 miliardi di dollari, includendo tagli a tutto campo alla spesa pubblica.

Quali che siano le prossime mosse dei vertici repubblicani e democratici, la gran parte degli sforzi saranno dedicati in ogni caso all’approvazione di misure che peggioreranno ulteriormente gli standard di vita della maggioranza della popolazione americana. Il tutto a fronte di svariati sondaggi che indicano invece come ci sia nel paese un ampio consenso per un aumento consistente del prelievo fiscale a carico dei redditi più elevati e per un’espansione di programmi sociali sempre più necessari in un periodo di crisi e con la disoccupazione alle stelle.

A conferma del totale scollamento tra la politica di Washington e la popolazione statunitense, così come della natura dei provvedimenti che il Congresso partorirà nei prossimi mesi, c’è una prima misura di bilancio che la Camera e il Senato hanno licenziato qualche giorno fa. La nuova legge, che riguarda cinque ministeri, prevede infatti un taglio di ben 819 milioni di dollari alle spese per il mantenimento e la gestione dell’edilizia pubblica, mentre aumenta in maniera irrisoria (12 milioni) gli stanziamenti per i buoni alimentari (food stamps), proprio mentre continua ad allargarsi drammaticamente in tutto il paese il numero degli americani costretti a sopravvivere al di sotto della soglia di povertà.