- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Il Comandante Daniel Ortega sarà ancora per cinque anni il presidente del Nicaragua. Con il 63% dei voti, infatti, il leader del Frente Sandinista de Liberacìòn Nacional ha stravinto le elezioni celebratesi ieri. Obbedendo quindi ai pronostici elettorali e, soprattutto, agli interessi popolari, tre milioni e ottocentomila nicaraguensi, chiamati a scegliere il Presidente della Repubblica, i 90 deputati che formeranno il nuovo Parlamento nazionale e i venti deputati da inviare al Parlamento centroamericano, hanno deposto nelle urne elettorali un messaggio chiaro e forte, un concetto semplice quanto inequivocabile: il Nicaragua ha bisogno dei sandinisti.

L’opposizione, coerentemente con gli standard di decenza che la contraddistingue, non riconosce la vittoria dei sandinisti. La ragione è semplice: riconoscere la vittoria di Ortega, per le dimensioni che presenta, significa la rottamazione implicita della destra nicaraguense, mai nella storia così minoritaria nel paese. Gli Stati Uniti corrono in soccorso dei loro soci: si dicono preoccupati del voto in Nicaragua e ammiccano alle accuse della destra contro immaginifici “brogli”, che sono l’esito di liti nate in una decina di seggi organizzate proprio dai rappresentanti liberali, allo scopo di tentare di opacizzare quella che si sapeva sarebbe stata una vittoria schiacciante quanto cristallina.

In parte la lagnanza si deve al fatto che l’ambasciata Usa a Managua aveva preteso di poter svolgere un ruolo da “osservatore” nei seggi; la pretesa - assurda data l’impossibilità per rappresentanti di governi di svolgere il ruolo di osservatori al di fuori degli organismi internazionali deputati - era stata appunto respinta da Samuel Santos, il Ministro degli Esteri del Nicaragua, che ha definito la pretesa statunitense “ una intromissione negli affari interni del Nicaragua”.

Ma la preoccupazione statunitense non ha nulla a che vedere con la regolarità del voto che la stessa Unione Europea e l’Organizzazione degli Stati Americani hanno certificato, limitandosi a riferire di difficoltà incontrate in una ventina di seggi: né potrebbero avere qualche fondamento le presunte attenzioni di Washington per le regole democratiche, visti i precedenti nella regione, dove proprio gli Usa hanno ispirato e organizzato, diretto e coperto politicamente il colpo di Stato di Micheletti ai danni del legittimo Presidente Zelaya. Per inciso, il giubilo della destra nicaraguense per Micheletti ha raccontato bene le aspirazioni nascoste del blocco reazionario dell'intero emisfero. La preoccupazione degli Usa per il voto nicaraguense, però, è tutta politica, di fronte ad un altro quinquennio sandinista che rafforza il blocco democratico e progressista latino-americano e, più in particolare, l’unità tra Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia ed Ecuador che preoccupa non poco la Casa Bianca.

La dimensione schiacciante della vittoria di Daniel Ortega indica come il voto sia stato, prima ancora che una scelta ideologica, la certificazione di un gradimento generale per quanto prodotto da cinque anni di buon governo. Senza particolare furore ideologico, depennato in buona parte dalla nuova era del FSLN, il governo di Daniel Ortega ha ottenuto successi importanti nel panorama sociale ed economico del disastrato paese centroamericano, rimettendo la politica alla direzione del paese e i mercanti in veste subordinata alla politica.

La dimensione schiacciante della vittoria di Daniel Ortega indica come il voto sia stato, prima ancora che una scelta ideologica, la certificazione di un gradimento generale per quanto prodotto da cinque anni di buon governo. Senza particolare furore ideologico, depennato in buona parte dalla nuova era del FSLN, il governo di Daniel Ortega ha ottenuto successi importanti nel panorama sociale ed economico del disastrato paese centroamericano, rimettendo la politica alla direzione del paese e i mercanti in veste subordinata alla politica.

Una vera e propria rivoluzione copernicana rispetto a quanto mostrato dai governi liberali succedutisi per 16 anni con politiche furono dirette soprattutto alla distruzione delle riforme sociali ed economiche promosse dalla Rivoluzione nella decada sandinista. Lo spettacolo offerto dai governi di Violeta Chamorro (1990), Arnoldo Aleman (1996) ed Enrique Bolanos (2001) hanno avuto, infatti, un’identica linea la cui origine era l’obbedienza cieca al Washington consensus e la cui fine era quella di riportare indietro le lancette dell’evoluzione sociale del Paese.

Il sostegno internazionale di cui godettero fu immenso, così come i prestiti e le moratorie internazionali sui debiti contratti (quello con l’Italia, tra gli altri): al Nicaragua giunsero più dollari che all’insieme dei paesi centroamericani. Ma ciò, in luogo di favorire una crescita economica di un paese che usciva sfiancato dalla guerra, portò il Nicaragua allo stesso livello di indici economici di Haiti, il più povero dell’emisfero.

Un paese letteralmente sull’orlo dell’abisso, precipitato in tutti i suoi indicatori economici e sociali grazie alle politiche neoliberiste dell’oligarchia locale, che per diciassette anni tornò a svolgere il ruolo che ebbe durante la dittatura di Somoza: protettorato degli Usa, riserva naturale per le esigenze industriali del gigante del nord che, a sua volta, premiava con denaro e prebende i suoi funzionari locali travestiti da leader politici. Il prezzo lo pagava la popolazione che, in un paese il cui reddito procapite del 78% della popolazione era di due dollari al giorno, doveva pagarsi istruzione e salute.

Nel 2006, con il ritorno di Daniel e del FSLN al governo, è iniziato il processo di recupero dell’economia nazionale con il ribaltamento delle linee-guida nell’indirizzo dei flussi di spesa. Daniel ereditò un paese dove erano ricomparse malattie endemiche, analfabetismo, disoccupazione (sfiorava il 54% della popolazione lavorativa), dove l’indice di nutrizione arrivava a sfiorare il record di Haiti e dove la somministrazione di energia elettrica era a capriccio della multinazionale proprietaria degli impianti.

Nel 2006, con il ritorno di Daniel e del FSLN al governo, è iniziato il processo di recupero dell’economia nazionale con il ribaltamento delle linee-guida nell’indirizzo dei flussi di spesa. Daniel ereditò un paese dove erano ricomparse malattie endemiche, analfabetismo, disoccupazione (sfiorava il 54% della popolazione lavorativa), dove l’indice di nutrizione arrivava a sfiorare il record di Haiti e dove la somministrazione di energia elettrica era a capriccio della multinazionale proprietaria degli impianti.

Cinque anni dopo la vittoria dei sandinisti, la maggioranza dei nicaraguensi vivono decisamente meglio: oggi l'istruzione e la salute sono completamente gratuite; l'analfabetismo si é ridotto dal 32 al 4%; gli investimenti sono raddoppiati e i salari decuplicati; ottantamila contadine sono diventate produttrici di carne e latte e 217.000 donne hanno ricevuto crediti senza interessi, così come 481.000 produttori agricoli hanno ottenuto crediti agevolati. 152.000 impiegati pubblici ricevono 35 dollari di buoni-pasto in aggiunta al salario e lo Stato ha steso una rete di commercio al dettaglio dove acquistare prodotti a prezzi controllati. Questi i risultati di cinque anni di governo sandinista e la ragione della vittoria elettorale.

In sostanza, Daniel Ortega ha saputo dare forma a quanto dall’opposizione proponeva, mettendo fine alla precarietà energetica e integrando nel suo programma di governo le rivendicazioni dei settori popolari, come la redistribuzione della terra, l’ampliamento del welfare attraverso il programma “fame zero” (mutuato dal brasiliano Lula) la salute e l’istruzione gratuite, riuscendo - attraverso progetti sociali il cui obiettivo è stato la ridistribuzione della ricchezza, pur nel quadro delle possibilità offerte dal recupero economico - a far salire i gradini della scala sociale ai più svantaggiati, offrendo così rappresentazione politica alle vittime di diciassette anni di turbo capitalismo in un paese che, a malapena, avrebbe sopportato un capitalismo light. Una ricetta semplice quella del Comandante-Presidente: includere gli esclusi, limitare lo strapotere dei poderosi.

Una Nicaragua diversa, che ha scommesso sull’integrazione latinoamericana in chiave progressista e che, nel contempo, ha saputo offrire garanzie agli investitori e agli organismi finanziari internazionali che, seppure a condizioni molto diverse da quelle vigenti con i governi precedenti neoliberisti, hanno potuto contribuire efficacemente al finanziamento della nuova economia nicaraguense.

Una Nicaragua diversa, che ha scommesso sull’integrazione latinoamericana in chiave progressista e che, nel contempo, ha saputo offrire garanzie agli investitori e agli organismi finanziari internazionali che, seppure a condizioni molto diverse da quelle vigenti con i governi precedenti neoliberisti, hanno potuto contribuire efficacemente al finanziamento della nuova economia nicaraguense.

L’opposizione, arricchitasi di qualche decimale in virtù dei traditori dell’antico FSLN, passati armi e bagagli con i nemici storici contro i quali pur avevano combattuto, è arrivata al voto divisa, argomentando solo l’ineleggibilità di Ortega al terzo mandato ma senza nessuna proposta che non fosse la riproposizione degli interessi storici e famelici delle famiglie latifondiste che compongono la burguesia compradora nicaraguense.

Questa generale percezione del suo livello politico e la memoria storica recente hanno quindi determinato il risultato di liberali e soci: quattro partiti variamente denominati che, insieme, non hanno raggiunto il 31% dei voti. Inoltre, la composizione del prossimo Parlamento non favorirà certo il suo rafforzamento politico: se i dati verranno confermati, la destra avrà a disposizione circa 27 deputati contro i 58 sandinisti. Il governo Ortega, godendo della maggioranza assoluta nell’Asamblea Nacional, avrà quindi il cammino spianato per proseguire con l’opera di riassetto equilibrato del paese.

D’altra parte, l’alta voracità con la quale l’opposizione di questi anni si è sempre caratterizzata, non consentiva la ricerca di un candidato unitario antisandinista; ma il risultato complessivo ottenuto indica più e meglio di qualunque analisi cosa i nicaraguensi pensino della combriccola. Mentre il 63% dei voti a favore di Daniel indica come il Frente Sandinista e il Nicaragua siano ancora, trentadue anni dopo l’entrata liberatrice a Managua, cuore e gambe dello stesso corpo. La vittoria di Daniel Ortega riafferma che la ricostruzione del paese andrà avanti. Il Nicaragua celebra ora la sua festa, alla quale tutti gli umili sono invitati. E’ di rigore l’abito rosso e nero.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Nei prossimi mesi Israele darà il via alla produzione di 60 velivoli senza pilota a controllo remoto (UAV) in Azerbaigian; l'accordo, annunciato l'estate scorsa, rientra in un piano di cooperazione economico-militare nel quale potrebbe anche rientrare la fornitura di uno dei satelliti spia progettati e costruiti dalla Israel Aerospace Industries (IAI ). La partnership prevede la realizzazione di due tipi di droni, gli Orbiter 2M e gli Aerostar; il 30% dei componenti dell'intero stock verrà prodotto dall'industria azera e gran parte dell'assemblaggio dovrebbe essere fatto nel Paese caucasico. Dopo 16 votazioni e un lungo braccio di ferro con la Slovenia, il 24 ottobre scorso l'Azerbaigian è diventato il quinto membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per il biennio 2012-2013.

Lo Stato ebraico ha riconosciuto l'indipendenza dell'Azerbaigian il 25 dicembre 1991 e intrattiene rapporti diplomatici con Baku dal 7 aprile 1992, dagli anni della sanguinosa Guerra per il Nagorno-Karabakh. Sul fronte della lotta al terrorismo e della difesa i due paesi cooperano in numerosi progetti: l'ex repubblica sovietica ha sempre mostrato grande interesse nei riguardi delle tecnologie militari legata al settore intelligence e dall'ottobre 2001 il Mossad collabora con i servizi segreti azeri contro le organizzazioni dell'estremismo islamico presenti nella regione, primo fra tutti il gruppo radicale Hizb ut-Tahrir, setta diventata partito combattente semiclandestino che identifica Israele come "un'entità illegale da cancellare". Nel campo aerospaziale l'israeliana Elta Systems Ltd, azienda della difesa impegnata nel settore dell'elettronica, si affida all'industria azera per la costruzione di alcune componenti del satellitare TecSAR, sistema di ricognizione ad alta risoluzione dotato di un radar ad apertura sintetica e in grado di fotografare in ogni condizione meteorologica oggetti grandi fino a 10 centimetri.

Iniziate nei primi anni Novanta, le relazioni tra Israele e Azerbaigian si sono rafforzate nell'agosto del 1997, con la visita a Baku del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In ambito militare la collaborazione industriale ha dato vita ad un vero e proprio sodalizio che ha permesso l'ammodernamento dei mezzi e degli armamenti in dotazione all'esercito e all'aviazione azera; un'apertura che ha indotto alcune aziende israeliane a spostare parte della produzioni in Azerbaigian, con l'Aeronautics Defense Systems Ltd (Nets - Integrated Avionics Systems) che nel 2009 ha aperto nei pressi di Baku un'industria dedicata alla produzioni di sistemi per la difesa e componenti per droni.

Iniziate nei primi anni Novanta, le relazioni tra Israele e Azerbaigian si sono rafforzate nell'agosto del 1997, con la visita a Baku del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In ambito militare la collaborazione industriale ha dato vita ad un vero e proprio sodalizio che ha permesso l'ammodernamento dei mezzi e degli armamenti in dotazione all'esercito e all'aviazione azera; un'apertura che ha indotto alcune aziende israeliane a spostare parte della produzioni in Azerbaigian, con l'Aeronautics Defense Systems Ltd (Nets - Integrated Avionics Systems) che nel 2009 ha aperto nei pressi di Baku un'industria dedicata alla produzioni di sistemi per la difesa e componenti per droni.

Nel giugno dello stesso anno il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha inoltre negoziato con Israele la produzione di un velivolo corazzato per il trasporto truppe (Apc), il Namer, sviluppato dalla General Dinamys sullo scafo del carro armato Merkava Mark IV e dotato di sistemi di navigazione avanzati capaci di operare anche in presenza di dispositivi in grado di disturbare (jamming) i ricevitori satellitari GPS.

Sono anni che Russia, Armenia e Iran guardano con diffidenza al rapporto di collaborazione che lega Tel Aviv e Baku e per Mosca e Teheran la partnership militare per la co-produzione di droni sta diventando un vero problema. I 60 Orbiter 2M e Aerostar dovrebbero essere pronti per la fine dell’anno e una parte sarebbe destinata all’aviazione del Paese caucasico. L’Orbiter 2M è un velivolo di piccole dimensioni prodotto negli stabilimenti della Azad System, con 5 ore di autonomia a circa 5.000 metri di altitudine; Aerostar è un UAV tattico con capacità offensiva e 12 ore di autonomia a 10.000 metri di una quota operativa.

Il mese scorso il ministro dell'Industria per la Difesa azera, Yavar Jamalov, ha inoltre parlato dell'avvenuta acquisizione di 10 Hermes 450, droni prodotti dall'azienda israeliana Ebit System con oltre 20 ore di autonomia e una quota di servizio di 5.000 metri, dotati del radar GabbianoT20 sviluppato dall'italiana Selex Galileo (Finmeccanica) e di 2 serbatoi esterni che possono essere sostituiti da altrettanti missili aria-terra Hellfire o Spike.

La partnership tra l’Azerbaigian e Israele non è vista di buon occhio neanche da Ankara, alleato naturale del Paese caucasico. Recentemente il sottosegretario turco alle Industrie per la Difesa, Murat Bayar, ha cercato di persuadere le autorità azere a non continuare ogni forma di collaborazione con lo Stato ebraico; in cambio avrebbe proposto la costruzione di una fabbrica in Azerbaigian e la fornitura dei droni ANKA, velivoli prodotti dalla Turkish Aerospace Industries (TAI) che lamentano però una scarsa esperienza operativa e non sono ancora in grado di competere con quelli israeliani.

L’alleanza tra Tel Aviva e Baku preoccupa anche le autorità della Repubblica del Nagorno Karabach, la regione contesa tra Armenia e Azerbaigian e teatro di una sanguinosa guerra che tra il 1991 e il 1994 ha causato più di 30 mila morti e circa un milione di profughi. Il 12 settembre scorso un drone di fabbricazione israeliana in forza all'aeronautica azera è precipitato sul distretto di Martuni; a Stepanakert giurano che ad abbattere il velivolo sia stata la contraerea dell’enclave armeno, ma non è improbabile che a colpire il velivolo sia stata un’unità della difesa aerea russa rischierata ad ovest del lago Sevan.

L’alleanza tra Tel Aviva e Baku preoccupa anche le autorità della Repubblica del Nagorno Karabach, la regione contesa tra Armenia e Azerbaigian e teatro di una sanguinosa guerra che tra il 1991 e il 1994 ha causato più di 30 mila morti e circa un milione di profughi. Il 12 settembre scorso un drone di fabbricazione israeliana in forza all'aeronautica azera è precipitato sul distretto di Martuni; a Stepanakert giurano che ad abbattere il velivolo sia stata la contraerea dell’enclave armeno, ma non è improbabile che a colpire il velivolo sia stata un’unità della difesa aerea russa rischierata ad ovest del lago Sevan.

Grazie alle stazioni radar installate sulle coste azere del Mar Caspio e all’utilizzo degli UAV a lungo raggio - sul piatto ci sarebbe anche l’acquisizione di basi per il rischieramento dei più potenti Hermes 900 - Israele sarebbe ora in grado di sorvegliare in modo costante gran parte dell’Iran settentrionale, una presenza che Teheran cercherà di contrastare con i rivelatori Avtobaza ELINT (Electronic Signals Intelligence System), apparati mobili di produzione russa utilizzati per il radar jamming e l’identificazione di attacchi aria-terra. Con un raggio di 150 chilometri e una capacità d’identificazione contemporanea di 60 target, l’Avtobaza fa parte di un sistemi di difesa aerea più ampio che la Russia potrebbe consegnare entro breve tempo e che andrà a coprire l’area del Golfo Persico e la zone dell’Iran settentrionale che si affaccia sul Mar Caspio.

Il Cremlino assicura che gli armamenti venduti alla Repubblica islamica sono di tipo difensivo e che la Russia non sta violando l’embargo imposto dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Riferendosi alla Avtobaza, un capo dipartimento del Ministero della Difesa russo, Konstantin Biryulin, ha dichiarato che non si sta parlando di caccia, sottomarini o dei missili S-300 PMU1, per i quali ha già revocato la fornitura, ma della sicurezza di uno Stato sovrano. L’affermazione di Biryulin sembra comunque un messaggio rivolto a chi avesse l’intenzione di lanciare contro l’Iran o la Siria operazioni simili a quella che in Libia ha rovesciato il regime del Colonnello Muammar Gheddafi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’Alta Corte di Giustizia di Londra ha respinto mercoledì l’appello dei legali di Julian Assange contro l’ordine di estradizione in Svezia, dove il fondatore di WikiLeaks è accusato di stupro e violenza sessuale. La sentenza di appello ha una connotazione marcatamente politica e aggiunge un altro tassello alla trama coordinata tra Stoccolma, Washington e Londra per colpire e mettere tacere lo stesso sito che in questi anni ha pubblicato migliaia di documenti segreti del governo americano.

I giudici dell’Alta Corte hanno così confermato il verdetto già emesso in primo grado lo scorso 24 febbraio, quando venne stabilito che la richiesta di estradizione delle autorità svedesi non lede i diritti umani di Julian Assange né preclude un processo equo nel caso dovesse essere formalmente incriminato dal sistema giudiziario del paese scandinavo.

I difensori di Assange hanno già annunciato di voler tentare ora un ultimo appello alla Corte Suprema del Regno Unito, anche se questa strada appare difficilmente percorribile. Gli avvocati hanno infatti a disposizione solo 14 giorni per presentare ricorso e, soprattutto, per ottenere un’udienza necessitano di una certificazione della stessa Alta Corte, la quale dovrebbe attestare che il caso di Assange ha rilevanza pubblica. Se l’Alta Corte, che ha appena respinto l’appello del giornalista/attivista australiano, non dovesse dare la propria approvazione, Assange potrebbe essere estradato in Svezia entro dieci giorni. Anche nel caso la richiesta di appello dovesse finire alla Corte Suprema, la sentenza definitiva non arriverebbe comunque prima del prossimo anno.

Le autorità britanniche hanno dimostrato ancora una volta la volontà di assecondare le richieste dei loro omologhi svedesi nella gestione del caso Assange. Quest’ultimo teme con più di una ragione che il suo trasferimento in Svezia farebbe scattare una nuova richiesta di estradizione, questa volta da parte di Washington, dove da tempo si cercano appigli legali per sottoporlo ad un qualche procedimento legale in merito alla rivelazione di documenti riservati del Dipartimento di Stato e, in precedenza, sulla condotta americana in Iraq e Afghanistan.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dalla stampa negli ultimi mesi, il governo USA avrebbe già istituito in segreto un “Grand Jury” ad Alexandria, in Virginia, in prossimità delle sedi di CIA, Pentagono e Dipartimento della Sicurezza Interna, per valutare la possibilità di incriminare Assange secondo il dettato dell’Espionage Act, una discussa legge del 1917 che prevede in teoria pene molto severe, tra cui la pena di morte. Già in carcere senza processo da un anno e mezzo negli Stati Uniti è anche Bradley Manning, il giovane militare americano accusato di aver passato i cablogrammi riservati del Dipartimento di Stato a WikiLeaks.

Alla base della montatura orchestrata nei confronti di Julian Assange ci sono le accuse di stupro e violenza sessuale sollevate nei suoi confronti da due donne svedesi, una delle quali - Anna Ardin - con legami ad organizzazioni anti-castriste vicine alla CIA. Entrambe le accusatrici hanno in realtà ammesso di avere avuto rapporti sessuali consensuali con il fondatore di WikiLeaks nell’agosto 2010. Tuttavia, una di loro sostiene che in occasione di un altro rapporto Assange non avrebbe utilizzato il preservativo, mentre con la seconda donna ci sarebbe stato un rapporto sessuale quando ancora non era del tutto sveglia e consenziente. Assange da parte sua ha ammesso di aver avuto rapporti con le due donne, ma sempre consensuali.

Alla base della montatura orchestrata nei confronti di Julian Assange ci sono le accuse di stupro e violenza sessuale sollevate nei suoi confronti da due donne svedesi, una delle quali - Anna Ardin - con legami ad organizzazioni anti-castriste vicine alla CIA. Entrambe le accusatrici hanno in realtà ammesso di avere avuto rapporti sessuali consensuali con il fondatore di WikiLeaks nell’agosto 2010. Tuttavia, una di loro sostiene che in occasione di un altro rapporto Assange non avrebbe utilizzato il preservativo, mentre con la seconda donna ci sarebbe stato un rapporto sessuale quando ancora non era del tutto sveglia e consenziente. Assange da parte sua ha ammesso di aver avuto rapporti con le due donne, ma sempre consensuali.

Su queste basi, le autorità svedesi lo scorso anno emisero un mandato di arresto europeo (EAW) nei confronti di Assange, il quale si è poi consegnato alla polizia di Londra nel dicembre del 2010. Dopo i primi giorni trascorsi in isolamento, Assange ottenne gli arresti domiciliari e da allora è confinato nella tenuta di un suo facoltoso sostenitore nel Norfolk, a nord di Londra, dove è costretto ad indossare un braccialetto elettronico e a fare quotidianamente rapporto alla locale stazione di polizia.

Nel corso del procedimento contro il proprio assistito, i legali di Assange hanno sollevato alcune questioni più che legittime per invalidare la richiesta di estradizione, tutte puntualmente respinte dalla giustizia britannica. In primo luogo, i difensori sostengono che il mandato di arresto europeo non ha validità, in quanto è stato emesso in Svezia da un pubblico ministero - Marianne Ny - e non da una “autorità giudiziaria”. Inoltre, non solo le accuse mossegli contro in Svezia non costituiscono un reato per cui è prevista l’estradizione in Gran Bretagna, ma Assange non è stato nemmeno formalmente incriminato a Stoccolma. Per questo motivo, secondo i suoi avvocati, non sarebbe possibile ricorrere al mandato di arresto europeo poiché destinato ad una persona che, una volta estradata, dovrebbe soltanto essere sottoposta ad interrogatorio.

Infine, Assange sostiene che il mandato di arresto non è proporzionato al suo caso, dal momento che fin dall’inizio ha mostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità svedesi. Quando le accuse vennero sollevate per la prima volta, Assange si trovava infatti ancora in Svezia, dove manifestò la disponibilità ad essere interrogato sui fatti contestatigli. Il pubblico ministero incaricato, però, decise di archiviare in fretta un procedimento senza alcuna rilevanza. Solo più tardi - quando Assange lasciò la Svezia - e in seguito all’intervento di un autorevole avvocato e politico socialdemocratico svedese, il caso venne riaperto. Trasferitosi nel frattempo in Inghilterra, Assange si è sempre messo a disposizione delle autorità svedesi per un interrogatorio in videoconferenza.

Dopo la sentenza d’appello a Londra, Julian Assange ha affermato: “Non sono stato accusato formalmente di nessun crimine. Ciononostante, l’EAW è talmente restrittivo che, come hanno rilevato oggi i giudici, impedisce ai tribunali britannici persino di considerare i fatti riguardanti il mio caso”.

Dopo la sentenza d’appello a Londra, Julian Assange ha affermato: “Non sono stato accusato formalmente di nessun crimine. Ciononostante, l’EAW è talmente restrittivo che, come hanno rilevato oggi i giudici, impedisce ai tribunali britannici persino di considerare i fatti riguardanti il mio caso”.

Il mandato di arresto europeo è stato adottato dall’UE nel 2003 come una delle risposte alla cosiddetta “guerra al terrore”. Questo strumento viene oggi frequentemente abusato per estradare persone in tutta Europa senza nemmeno dare la possibilità ai giudici di valutare le accuse rivolte ai destinatari del mandato stesso.

Il complotto giudiziario contro Julian Assange fa parte di una strategia mirata a sopprimere definitivamente una delle poche voci critiche e autenticamente indipendenti del web come WikiLeaks, i cui membri si battono per rivelare ciò che sta dietro la retorica ufficiale dei governi e il carattere criminale che spesso pervade le loro decisioni e la loro condotta in ogni angolo del pianeta. Proprio a causa della sua attività, WikiLeaks è ormai da qualche tempo al centro di un vero e proprio boicottaggio che vede come protagonisti i governi delle principali potenze occidentali e le compagnie finanziarie con le quali sono legati a doppio filo.

Da qualche giorno, infatti, WikiLeaks fatica a ricevere le donazioni che gli permettono di continuare ad operare sul web a causa del blocco imposto dalle società che processano i trasferimenti di denaro, come VISA, MasterCard, PayPal e Western Union. A causa di quest’attacco “interamente politico”, WikiLeaks ha perso più del 95 per cento delle donazioni, vale a dire decine di milioni di dollari di entrate, fondamentali per finanziare le costose battaglie portate avanti in questi anni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Gli organi ufficiali di stampa del regime siriano hanno annunciato martedì che il governo di Bashar al-Assad e la Lega Araba hanno raggiunto un accordo su una road map per cercare di risolvere la crisi che attraversa il paese mediorientale da oltre sette mesi. L’annuncio fa seguito all’incontro tra gli emissari di entrambe le parti, andato in scena domenica a Doha, in Qatar, per promuovere l’avvio di un qualche dialogo tra il governo e l’opposizione.

La notizia dell’accettazione da parte di Damasco del piano presentato dalla Lega Araba è stata diffusa nella serata di martedì dalla TV di stato e dall’agenzia di stampa ufficiale, SANA, secondo le quali sarebbe stato “raggiunto un accordo sul documento finale relativo alla situazione in Siria”. Mercoledì, dalla sede del Cairo, con una nota ufficiale la stessa Lega ha confermato la notizia, aggiungendo che “la commissione Araba [incaricata di verificare l’implementazione del piano] dovrà sottoporre rapporti periodici sui progressi raggiunti al consiglio ministeriale della Lega Araba”.

La proposta presentata dalla Lega Araba agli emissari di Assad prevede il ritiro delle forze di sicurezza del regime dalle località interessate dalla rivolta, la liberazione degli oppositori finiti in carcere a partire da febbraio, l’ingresso nel paese di media internazionali e osservatori della stessa Lega e l’apertura di negoziati con l’opposizione, da tenere entro due settimane al Cairo.

Quest’ultima condizione appare la più complicata, dal momento che non è chiaro con quale opposizione il governo dovrebbe intraprendere un dialogo. Le notizie provenienti dalla Siria indicano una situazione estremamente fluida ed un fronte di oppositori vario e frammentato che va dall’opposizione ufficiale compromessa con il regime ai dissidenti che vivono da tempo all’estero e hanno stabilito legami discutibili con i governi occidentali (in gran parte riuniti nel neonato Consiglio Nazionale Siriano), dai gruppi integralisti islamici ai militari che hanno abbandonato l’esercito, fino ai raggruppamenti di manifestanti nati più o meno spontaneamente in varie città del paese.

Una parte dell’opposizione, inoltre, continua a rifiutarsi categoricamente di intavolare un dialogo con il regime mentre continua la dura repressione delle proteste. Questa posizione non promette nulla di buono, soprattutto perché appare improbabile che le forze di sicurezza possano cessare le loro operazioni di fronte ad una evidente escalation di violenze messa in atto nelle ultime settimane anche da alcuni gruppi dell’opposizione.

Da parte sua, il governo di Damasco sembra avere a sua volta presentato alla Lega Araba le proprie condizioni per aprire un processo di pace. Secondo un anonimo diplomatico libanese presente al summit di Doha, citato dalla Reuters, il regime chiede che i rivoltosi depongano le armi, che i paesi arabi interrompano il finanziamento dei gruppi di opposizione e la fornitura di armi e che venga posta fine alla campagna mediatica anti-siriana. Al momento, tuttavia, non è chiaro se queste proposte abbiano trovato spazio nell’accordo.

Da parte sua, il governo di Damasco sembra avere a sua volta presentato alla Lega Araba le proprie condizioni per aprire un processo di pace. Secondo un anonimo diplomatico libanese presente al summit di Doha, citato dalla Reuters, il regime chiede che i rivoltosi depongano le armi, che i paesi arabi interrompano il finanziamento dei gruppi di opposizione e la fornitura di armi e che venga posta fine alla campagna mediatica anti-siriana. Al momento, tuttavia, non è chiaro se queste proposte abbiano trovato spazio nell’accordo.

Le reazioni della comunità internazionale all’annuncio della televisione siriana hanno ribadito le divisioni già emerse negli ultimi mesi. La Russia, la quale il mese scorso aveva posto il veto assieme alla Cina ad una risoluzione di condanna contro la Siria presso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ha espresso la speranza che la mediazione della Lega Araba possa fermare lo spargimento di sangue nel paese.

Mosca e Pechino hanno profondi legami economici e diplomatici con il regime di Assad e temono, per la Siria, un’evoluzione simile a quella libica, per questo sostengono apertamente una soluzione pacifica alla crisi. Confermando il punto di vista russo, il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, ha detto chiaramente nel corso di una conferenza stampa ad Abu Dhabi che il suo paese non permetterà un nuovo intervento della NATO in Siria.

Da Washington, invece, nonostante si dica che l’eventuale accettazione e implementazione dell’accordo da parte di Damasco sarebbe “benvenuta”, prevale lo scetticismo. A manifestarlo è stata la portavoce del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland, per la quale altre promesse di riforma del regime nel recente passato sono state disattese. Relativamente alla posizione americana, poi, non va dimenticato che la Casa Bianca sembra aver già puntato sulla caduta di Assad e per favorirla stanno da tempo lavorando attivamente gli alleati americani in Medio Oriente, a cominciare dall’Arabia Saudita.

Da Washington, invece, nonostante si dica che l’eventuale accettazione e implementazione dell’accordo da parte di Damasco sarebbe “benvenuta”, prevale lo scetticismo. A manifestarlo è stata la portavoce del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland, per la quale altre promesse di riforma del regime nel recente passato sono state disattese. Relativamente alla posizione americana, poi, non va dimenticato che la Casa Bianca sembra aver già puntato sulla caduta di Assad e per favorirla stanno da tempo lavorando attivamente gli alleati americani in Medio Oriente, a cominciare dall’Arabia Saudita.

Nelle strade delle città siriane intanto si continua a morire. Gruppi di attivisti dell’opposizione hanno riferito di almeno nove persone uccise dalle forze del regime nella giornata di martedì, di cui due nella città di Hama. I militari che hanno defezionato avrebbero invece fatto due vittime tra i soldati dell’esercito ufficiale in un’imboscata, mentre un altro attivista ha rivelato alla Reuters che alcuni uomini armati sulla strada tra Hama e Homs hanno fermato un autobus uccidendo nove passeggeri, tutti appartenenti alla setta alauita del presidente Assad.

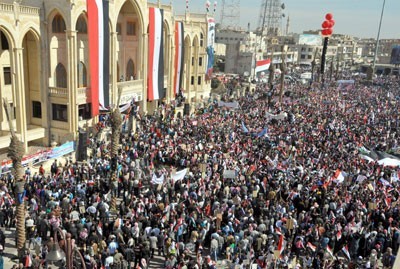

L’annuncio dell’accettazione del piano della Lega Araba arriva in ogni caso in un momento in cui il regime sembra aver ritrovato una certa confidenza nelle proprie possibilità di soffocare definitivamente la rivolta. Tra i segnali che vanno in questa direzione ci sono innanzitutto le manifestazioni oceaniche pro-Assad andate in scena nelle ultime settimane, dapprima nelle due principali città siriane (Damasco e Aleppo) e proprio l’altro giorno, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa SANA, a Raqqa e Salamiyah, rispettivamente nella Siria settentrionale e occidentale.

Lo stesso Assad, infine, ha recentemente rotto il silenzio, rilasciando due insolite interviste alla stampa internazionale - una al britannico Daily Telegraph e l’altra alla televisione di stato russa - per avvertire del caos che seguirebbe alla sua caduta o a un intervento occidentale. Lo stesso reporter del Telegraph che ha intervistato Assad, Andrew Gilligan, sia pure scortato dalle forze di sicurezza, ha addirittura avuto accesso alla città di Homs, uno dei centri della protesta in Siria, caduta brevemente nelle mani dei rivoltosi. Da Homs, Gilligan ha descritto una città pacificata, nonostante rimangano i malumori tra la popolazione e una piccola sacca di resistenza contro le forze del regime.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

La vittoria portata a casa a Parigi con il riconoscimento della condizione di Stato membro alla Palestina sta provocando reazioni pesanti, in Israele come all’estero. Va segnalata a questo proposito la presa di posizione del Canada, che per bocca del suo ministro degli Esteri John Baird, ha espresso “profonda insoddisfazione per la decisione dell’UNESCO”. Montreal, pur confermando il suo contributo annuo (10 milioni di dollari americani) al fondo dell’Agenzia, ha fatto sapere che non interverrà per compensare i fondi che verranno a mancare dagli USA. Infantile, scomposta e indiscriminata, invece, la reazione di Israele: martedì il governo Netanyahu ha confermato la prossima costruzione di 1.650 unità abitative israeliane a Gerusalemme Est e di altre 350 negli insediamenti di Ma’aleh Adumim (a 7 chilometri da Gerusalemme) ed Efrati, che violano la Convenzione di Ginevra.

In un momento storico contraddistinto dal rifiuto israeliano allo stop a nuove occupazioni (precondizione palestinese ad una possibile nuova stagione di negoziati di pace) Israele decide di rilanciare. Se vi fosse qualche dubbio su quanto miope, sciocca e controproducente possa essere la politica israeliana, a fugarli basta il commento che un importante membro del governo israeliano ha consegnato questa mattina alla Associated Press (sotto condizione di anonimità): “Queste misure erano già state concordate come ‘punizione’ per il voto all’UNESCO”. Una logica, quella delle “punizioni collettive”, purtroppo ricorrente nell’agenda politica e militare israeliana, che cionondimeno non manca di stupire e indignare. Un funzionario israeliano, sentito da Time, ha aggiunto che la misura ritorsiva è stata causata anche dal rifiuto palestinese di condannare il lancio di missili da Gaza iniziato lo scorso fine settimana, e attualmente sospeso grazie ad una fragile tregua negoziata tramite l’intermediazione egiziana.

Ma non è tutto: l’insistenza palestinese a trovare una soluzione alla sua tragedia con o senza l’intermediazione americana, verrà punita nel portafoglio oltre che nella dignità. Il governo israeliano ha infatti deciso, come misura di rinforzo, di congelare fino a nuovo ordine il trasferimento di fondi all’Autorità Palestinese. Ogni mese, infatti, Israele gira alla A.N.P. decine di milioni di dollari di dazi doganali prelevati sulle merci che, destinate ai Territori, devono transitare per i porti di Israele. Si tratta di una parte consistente del budget dell’Autorità, che da oggi non potrà contarci, affinché abbia tempo e modo di riflettere su chi comanda… a casa sua.

Continuare a rubare la terra ai Palestinesi in barba ad ogni legge internazionale e trattenere il loro denaro non sono una reazione sufficientemente muscolare, a quanto sembra: Netanyahu ha infatti promesso che nuove misure potrebbero seguire a valle di un prossimo incontro del cosiddetto “Forum degli otto”, che accorpa i ministri più importanti del governo. Allo studio, sempre secondo Associated Press, potrebbe esserci la revoca dei pass attualmente garantiti ai rappresentanti politici palestinesi, che consentono loro spostamenti da e verso Israele relativamente agevoli.

Nel frattempo tutti gli IP palestinesi sono stati presi di mira da un grave attacco informatico che per diverse ore ha costretto le banche allo stop, reso impossibile l’uso delle linee telefoniche e l’accesso ai siti internet stranieri. Secondo la ricostruzione del ministro delle telecomunicazioni palestinese, Mashur Abu Daqq, si tratterebbe di un attacco con obiettivi precisi, condotto su vasta scala attraverso una miriade di falsi server mirror disseminati in ben venti Paesi. Secondo Abu Daqq, che vuole chiedere un’inchiesta internazionale in sede ONU per investigare l’accaduto, le modalità dell’attacco e la sua intensità fanno pensare che non si tratti di un atto casuale e che a dirigerlo vi sia uno Stato. Anche se non vi sono prove, si sospetta che si tratti di una possibile azione di disturbo condotta da Israele come forma di ulteriore ritorsione.

La politica di Israele sembra comunque confinata ad una disperata aggressività: mentre un milione di israeliani sono sottoposti alla grottesca lotteria che può far diventare qualcuno di loro vittima degli attacchi casuali lanciati dal Jihad Islamico, che Hamas non può o non riesce a tenere sotto controllo, il governo continua nel suo gioco al rilancio verso un altro fronte: quello dell’Iran. Tel Aviv è infatti attualmente impegnata in un rally politico finalizzato ad approvare un “attacco preventivo” contro la repubblica islamica; gli occhi di tutti gli osservatori sono infatti puntati al rapporto della AIEA, che verrà pubblicato il prossimo 8 novembre e che potrebbe fornire al governo Netanyahu un pretesto per colpire.

La politica di Israele sembra comunque confinata ad una disperata aggressività: mentre un milione di israeliani sono sottoposti alla grottesca lotteria che può far diventare qualcuno di loro vittima degli attacchi casuali lanciati dal Jihad Islamico, che Hamas non può o non riesce a tenere sotto controllo, il governo continua nel suo gioco al rilancio verso un altro fronte: quello dell’Iran. Tel Aviv è infatti attualmente impegnata in un rally politico finalizzato ad approvare un “attacco preventivo” contro la repubblica islamica; gli occhi di tutti gli osservatori sono infatti puntati al rapporto della AIEA, che verrà pubblicato il prossimo 8 novembre e che potrebbe fornire al governo Netanyahu un pretesto per colpire.

Fortunatamente, sembra che il gruppo dei non interventisti conservi ancora un piccolo margine di vantaggio sui “falchi”. Ironicamente, i giornali israeliani sono pieni di dichiarazioni dei capi delle intelligence israeliane, Benny Gantz, Tamir Pardo ed Aviv Kochavi, i quali non fanno mistero della loro forte contrarietà ad una simile azione, che, secondo l’ex ministro della difesa Benjamin Ben-Eliezer darebbe vita ad uno scenario “di orrore”.

Ciò non ha impedito ad un alto ufficiale di comunicare in via anonima alla stampa americana l’esito favorevole del test di un nuovo sistema di propulsione missilistico, compatibile con l’ipotesi della preparazione di un attacco militare contro l’Iran. Ma non sembra proprio che il governo israeliano riuscirà a garantire la sicurezza dei suoi cittadini fintanto che continuerà a mostrare i muscoli provocando i suoi vicini in modo tale che nemmeno il suo alleato americano riesce ormai a giustificare.