- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

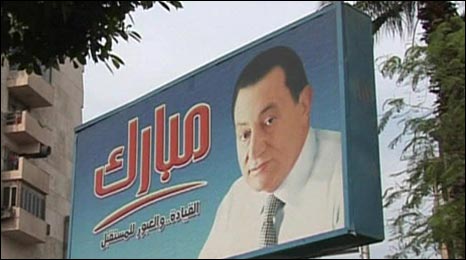

Mancano meno di due anni alle elezioni presidenziali egiziane, alla scadenza di un mandato che dura ininterrottamente dal 14 ottobre 1981, da quando l’ex ufficiale dell’aeronautica militare egiziana, Hosni Mubarak, prese il posto di Anwar al-Sadat, assassinato pochi giorni prima durante la sfilata commemorativa del conflitto arabo-israeliano del 1973.

Il 31 ottobre scorso, durante il discordo di apertura del VI Congresso del Partito Nazionale Democratico (Pnd),il rais avrebbe dovuto ufficializzare la sua uscita di scena, consacrare quello che può essere definito come “un caso di democrazia ereditaria” ed annunciare la nomina a candidato presidente del figlio Gamal. Ma non è andata così. La questione, che molti davano per scontata, non era in agenda e, nonostante Mubarak abbia accuratamente evitato ogni riferimenti ad una sua ricandidatura, dietro le quinte si è tornati a parlare di quinto mandato e di un “faraone” pronto a governare fino al 2016.

Senza fare alcun accenno alla sistematica violazione dei diritti umani e alla povertà che stritola sempre più egiziani, Mubarak ha lodato le riforme economiche avviate dal suo governo ed ha parlato di elezioni legislative, di democrazia e di libertà. Crescita demografica, sviluppo sociale, infrastrutture, agricoltura e sicurezza energetica come elemento base per la costruzione del futuro: questi i temi affrontati dal presidente egiziano che ha ribadito l'intenzione di rilanciare i programmi congelati negli anni ottanta e dare il via alla realizzazione di diversi impianti per la produzione di energia nucleare. Un discorso rivolto al futuro quindi, che lascia intravedere una successione lenta e indolore e che assicura un Paese stabile e fedele agli schemi imposti da Washington agli alleati mediorientali.

Con i suoi 81 anni il presidente però non sembra più avere lo stesso smalto di un tempo ed alcuni recenti episodi di politica interna lasciano spazio a nuove e diverse ipotesi, supposizioni che non possono non tenere in considerazione il fatto che in Egitto il Partito Nazionale Democratico di Mubarak è una forza egemone e che la pressioni sui suoi principali rivali, i Fratelli Musulmani, non permette la costruzione di un’opposizione in grado di sostenere una valida alternativa alla politica del compiacimento imposta dagli Usa.

Che qualche cosa bolla in pentola però è sicuro: sopravvissuto ad almeno sei attentati, Mubarak sta diventando sempre più invisibile, presente solo nei numerosi cartelloni che affollano la capitale e negli slogan che parlano di leadership, transizione e futuro; quasi a voler alimentare la domanda che molti egiziani si pongono: quale domani?

Per il momento le possibilità che il popolo del Nilo imbocchi un percorso più democratico sono piuttosto scarse, soprattutto perché il presidente egiziano non sembra disposto a lasciare la scena senza prima aver definito chi governerà il Paese nei prossimi decenni. Puntando sulle nuove leve, l’amico dell’Occidente non lascia adito a dubbi e indica nel figlio l’unico possibile erede: “Con i suoi giovani, i suoi intellettuali, i suoi quadri e le sue strutture, il partito ha una visione chiara del futuro e propone un progetto che tiene conto delle nuove realtà egiziane”. Oltre a quello di Gamal, attuale segretario dell'ufficio politico del Pnd, i nomi più ricorrenti alla successione sono tre: il Segretario della Lega araba, Amr Musa; il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Mohammed ElBaradei; il capo dell’Egyptian general intelligence services (Egis), il generale Omar Suleiman.

Il settantatreenne Musa è sicuramente il meno quotato: ambasciatore egiziano alle Nazioni Unite e ministro degli Esteri nel governo Atef Sedki, è inviso a Washington per le sue posizioni nei confronti dell’occupazione israeliana in Cisgiordania e sulla politica Americana in Medio Oriente. Stessa cosa per il Premio Nobel per la pace, Mohammed El Baradei, che pur avendo una grande esperienza internazionale - ha iniziato la sua carriera al ministero degli Esteri del Cairo e prima di essere nominato direttore dell’Aiea ha lavorato a lungo nelle missioni permanenti egiziane a New York e Ginevra - non sembra in grado di affrontare i problemi di politica interna e potrebbe pagare quello che l’occidente ed Israele ha spesso definito come “un approccio troppo soft nei confronti dei piani nucleari dell’Iran”.

Omar Suleiman è quello che sicuramente vanta più credito: un presidente di transizione in grado di garantire solidità al regime e disponibile a collaborare con Israele nella guerra contro Hamas; un militare che Washington considera come il miglior capo dei servizi segreti mediorientali e famoso per aver imposto a Mubarak la limousine che lo avrebbe salvato da un attentato avvenuto ad Addis Abeba nel 1995.

In Egitto i militari conquistarono il potere il 23 luglio 1952, con il colpo di Stato dei Liberi Ufficiali del generale Muhammad Neghib e del colonnello Gamal Abd al-Nasser. Ad iniziare il processo di allontanamento delle Forze armate dalla politica fu Anwar al-Sadat, un percorso che Mubarak intensificherà e sul quale punterà per epurare tutti coloro che verranno ritenuti infiltrati o sospetti islamisti. Nonostante questo, per oltre mezzo secolo l’esercito è stato a fianco dei sui presidenti, tutti ex militari che nelle Forze armate hanno trovato la sponda per instaurare un potere quasi assoluto.

Negli ultimi anni però questo rapporto si è incrinato, non tanto con i vertici che, lusingati dai privilegi economici, hanno deciso di prendere le distanze dalla vita politica, quanto con la base, frustrata da un regime che alla Difesa ha preferito il Ministero degli Interni e la polizia, l’organo che più di ogni altro ha guadagnato potere e benefici. Per indebolire ulteriormente il peso dei militari, nel 2007 il Partito Nazionale Democratico ha costituito un Consiglio Supremo, un organo politico all’interno del quale dovrebbe essere scelto il candidato per le prossime presidenziali, una scelta bocciata anche dagli ex-ufficiali che oggi ricoprono incarichi di prestigio nell’amministrazione pubblica e da tutti coloro che in un Paese a “partito unico” (il Pnd detiene il 68,5% dei seggi) non condividono questa forma di nepotismo politico.

Con Mubarak le leggi d’emergenza sono state rimpiazzate da quelle anti-terrorismo e molti poteri sono passati nelle mani delle forze di sicurezza che negli anni Novanta il regime ha usato per debellare le organizzazioni dei militanti islamici e che oggi impiega per colpire i suoi principali nemici, i Fratelli Musulmani. Ufficialmente fuorilegge, il movimento da Mohammed Mahdi Akef è infatti ritenuto più pericoloso degli stessi jihadisti che, nonostante gli attentati e gli attacchi terroristici, possono sempre contare sulla benevolenza del rais.

Il peso politico è notevole e nonostante le divisioni interne c’è chi giura che sia in crescita: alle legislative del dicembre 2005 i deputati indipendenti eletti sono stati 88, tutti riconducibili al movimento fondato nel marzo 1928 dall’insegnate egiziano al-Hasan al-Banna; una vittoria che equivale al 20% dei 454 seggi totali e che fa dell’organizzazione islamica, che ha sposato la causa delle classi in difficoltà, il secondo soggetto politico del Paese.

Per i Fratelli musulmani, che pur non avendo alcun interesse per il potere puntano comunque a trasformare l’Egitto in una democrazia islamica, l’elezione di Gemal potrebbe rappresentare un’occasione unica, la svolta che molti giovani attendono da tempo. In cambio dell’appoggio elettorale, figlio del rais, primo presidente proveniente dalla società civile dopo oltre mezzo secolo di democrazia con le stellette, potrebbe concedere una contropartita politica: la garanzia di uscire dall’ombra e tornare nuovamente a correre ufficialmente per le elezioni parlamentari.

Un rischio che per ora Hosni Mubarak non vuol correre, soprattutto pensando al fatto che una volta in parlamento la Fratellanza potrebbe raddoppiare il numero di consensi, cosa non nuova visti i successi di Hezbollah ed Hamas, e nell’arco di poche legislature condizionare un sistema politico che Washington considera tra i più affidabili del mediorientale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

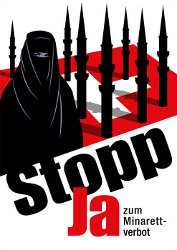

BERLINO. Una donna velata da un burqa nero, di cui si intravede solo uno sguardo minaccioso, con dei minareti, rappresentati come missili scuri, che proiettano le loro ombre su una bandiera svizzera stesa. È questa l'immagine scelta dalla destra nazional-conservatrice svizzera (SVP) per la campagna anti-minareti promossa in vista del referendum del 29 novembre, e la polemica è già alle stelle. Il razzismo espresso dai manifesti della SVP va a coronare una situazione di per sè già tesa: il referendum di domenica potrebbe vietare per legge la costruzione di nuovi minareti su suolo elvetico e ciò costituirebbe, per molti, un’offesa alla libertà con la “elle” maiuscola.

L'iniziativa è stata lanciata nel maggio 2007 da alcuni confederati di destra contrari alla costruzione di tre minareti in altrettante località svizzere. I cittadini hanno raccolto i voti necessari a indire il referendum: l'SVP, la maggior forza politica in Svizzera, è intervenuta a sostegno dell’iniziativa soltanto in un secondo momento. La vittoria del "sì" porterebbe all'introduzione nella Costituzione Federale del divieto di costruzione di nuovi minareti, creando una situazione paradossale in uno stato "neutro" e tollerante come la Confederazione Elvetica.

I manifesti discriminanti diffusi dalla SVP, in realtà, sono soltanto la punta dell'iceberg di un problema molto più profondo. Secondo alcuni, il referendum già di per sé costituisce un insulto alla libertà di professare e di espressione dei cittadini. Il governo elvetico si è detto contrario all’iniziativa, ma - come si suol dire - il dado è ormai tratto e i media di tutto il mondo islamico sono ora puntati verso la Svizzera.

"Noi svizzeri viviamo nel cuore dell'Europa, ma costituiamo un caso del tutto particolare" ha detto al quotidiano tedesco Tagesspiegel, Jean Ziegler, sociologo svizzero e professore alla Sorbona di Parigi. "Centoquindicimila svizzeri hanno votato per indire il referendum: già questo è sintomo di quella che io definisco la patologia elvetica". Secondo Ziegler, la causa di questa "iniziativa carica di intolleranza" è la paura: "Per gli oppositori, il minareto simbolizza la pretesa di potere dell'Islam sulla Svizzera". Paura dell'Islam, certo, che a volte però diventa - erroneamente - sinonimo di paura del terrorismo.

A questo proposito si è pronunciato anche Youssef Ibram, l'Imam della moschea di Ginevra, il più grande luogo di culto islamico della Svizzera. Ibram sa che non si tratta di un semplice referendum contro i minareti: la controversia è il manifestarsi di un pregiudizio latente tanto radicato quanto pericoloso. "Noi non siamo responsabili per Bin Laden, non siamo responsabili per Al Qaida, non siamo responsabili per i talebani in Afghanistan", ha sottolineato Youssef Ibram. "Noi siamo responsabili solo di noi stessi".

Ginevra, tra l'altro, è una delle città che hanno permesso l'affissione dei manifesti incriminati: ce ne sono parecchi, anche vicino alla moschea stessa, e non fanno che aggravare una situazione già molto tesa. Qualche giorno fa, alcuni fanatici oppositori dell'Islam hanno lanciato delle pietre contro la facciata della moschea ginevrina, inaugurata nel 1978 dal re dell'Arabia Saudita in persona: l'attacco non ha provocato nessun ferito, ma ha reso necessario lo stazionamento costante di una pattuglia della polizia svizzera di fronte al luogo di culto. Altre città, come Basilea, hanno proibito la diffusione dei manifesti.

Finora, i musulmani hanno costruito quattro minareti in territorio svizzero. Su quasi 8 milioni di abitanti, la Svizzera conta più di trecentomila musulmani: si tratta di una minoranza superiore al 4 per cento. Dopo il cristianesimo (cattolici e protestanti), l'Islam è la seconda religione professata nella Confederazione. Tanto per fare un confronto: gli islamici, in Italia, raggiungono uno sparuto 1,6 percento.

Il problema, quindi, va oltre i puri e semplici minareti: il referendum tocca sfere della coscienza svizzera (ma anche europea) particolarmente vulnerabili in questi tempi quali tolleranza, razzismo, paura del diverso e pregiudizio. E offrono uno spunto a riflettere sui fanatismi religiosi, di qualsiasi colore o razza essi siano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

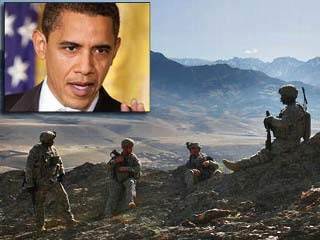

A meno di due settimane dalla cerimonia ufficiale per la consegna del Premio Nobel per la Pace, Barack Obama e la sua amministrazione hanno annunciato che gli Stati Uniti continueranno ad abbracciare la politica di George W. Bush sulla proliferazione delle mine anti-uomo, rifiutando di firmare il trattato internazionale che ne sancisce il bando. La persistente mancata adesione da parte degli USA ad un trattato sottoscritto ormai da 156 paesi, tra cui tutti gli altri membri della NATO, non fa altro che alimentare la frustrazione di buona parte degli elettori americani che in questi primi mesi della presidenza Obama, nonostante alcuni innegabili progressi, hanno visto ribaditi puntualmente non pochi metodi ed eccessi che avevano caratterizzato i due sciagurati mandati del suo predecessore.

La decisione di non firmare il cosiddetto Trattato di Ottawa è stata resa nota nel corso del briefing quotidiano al Dipartimento di Stato dal portavoce Ian Kelly, il quale ha spiegato che al termine di una revisione della propria politica, il governo degli Stati Uniti ha deciso non apportare modifiche in questo ambito alla strategia delineata dalla precedente amministrazione. Secondo Washington, la firma del trattato sulle mine anti-uomo non sarebbe compatibile con le esigenze della sicurezza nazionale americana e dei suoi alleati. Successivamente, il ministero degli Esteri USA ha chiarito che il processo di revisione sull’utilizzo delle mine è in realtà tuttora in corso, ma che in ogni caso il suo esito finale non porterà alla ratifica del trattato.

L’annuncio dell’invio per la prima volta di osservatori americani alla conferenza sulla revisione del trattato entrato in vigore nel 1999, che si terrà a Cartagena, in Colombia, dal 29 novembre al 4 dicembre prossimo, non ha placato le proteste delle organizzazioni umanitarie, né di alcuni parlamentari democratici. I più duri critici della decisione americana sono stati il senatore Patrick Leahy e il deputato Jim McGovern, entrambi tra i principali sostenitori del trattato al Congresso, i quali non hanno usato mezze misure per definire l’atteggiamento del loro governo un “errore” e un “insulto” nei confronti della comunità internazionale.

La posizione dell’amministrazione Obama sul bando di ordigni che fanno migliaia di vittime ogni anno - molte delle quali bambini - rappresenta anche una vittoria del Pentagono e dell’establishment militare americano, tradizionalmente ostile al trattato. La vicenda dimostra inoltre quanto negli USA rimanga estremamente diffuso il senso di diffidenza nei confronti dei trattati internazionali, visti come una limitazione alla libertà di azione americana sullo scacchiere mondiale.

Alle richieste dei vertici militari, Obama d’altra parte sta cedendo in maniera evidente in queste settimane anche su una delle questioni più delicate all’ordine del giorno. A dispetto della crescente avversione degli americani per il conflitto in Afghanistan, l’amministrazione democratica continua infatti a definirlo come una “guerra giusta” o “di necessità” e si appresta ad inviare altri 30.000 uomini a partire dal prossimo anno, rischiando una ulteriore destabilizzazione di un paese già completamente nel caos.

Se l’escalation militare in Afghanistan era quanto meno già contenuta nel programma elettorale dell’allora candidato democratico alla presidenza, su molti altri temi si è di fatto assistito ad una vera e propria sconfessione delle promesse di cambiamento. A dispetto della retorica di Obama sul multilateralismo, il ristabilimento della cooperazione internazionale o l’inversione di rotta rispetto ai metodi autoritari promossi nella lotta al terrorismo dal duo Bush-Cheney, in molti casi i miglioramenti sono risultati, nella migliore delle ipotesi, impercettibili.

La realtà con cui Obama una volta alla Casa Bianca si è scontrato è sembrata essere insomma quella di un sistema di potere consolidato che si estende ben al di là di un’amministrazione repubblicana ormai delegittimata agli occhi di gran parte dei cittadini americani. Malgrado la schiacciante vittoria elettorale sul rivale John McCain e l’ampia maggioranza democratica nei due rami del Congresso, Obama nel primo anno da presidente non ha saputo o voluto allontanarsi completamente dalla direzione intrapresa dagli Stati Uniti negli ultimi otto anni, sebbene il mandato popolare meritatamente conquistato nel novembre del 2008 avesse suggerito precisamente una svolta chiara e inequivocabile.

A partire dal suo insediamento alla Casa Bianca è iniziato allora un percorso accidentato, lungo il quale Obama da un lato ha lanciato segnali formalmente importanti, sia pure talvolta troppo timidi nella sostanza, come la chiusura del carcere di Guantánamo, il dialogo con i paesi rivali, la riforma di un sistema sanitario immorale e di un settore finanziario fuori controllo, così come la recentissima promessa di impegnare il proprio paese nella lotta al cambiamento climatico; dall’altro, in molti casi si è ritrovato a ricalcare le impronte lasciate dalla disprezzata amministrazione Bush.

Sul fronte dell’America Latina, ad esempio, i segnali incoraggianti dei primi tempi sono svaniti da qualche mese a questa parte. L’improvviso avallamento del golpe in Honduras ai danni del legittimo presidente, Manuel Zelaya, con l’annuncio del riconoscimento delle elezioni nonostante il mancato reinsediamento di quest’ultimo, rischiano di compromettere la cooperazione promessa con gli altri paesi sudamericani. Allo stesso modo, la firma di un accordo con il governo di Álvaro Uribe lo scorso mese di ottobre per ottenere l’accesso a sette basi militari in Colombia minaccia la stabilità e la pace dell’intero continente.

Alle parole di disgelo pronunciate da Obama nei confronti di Cuba e la cancellazione di alcune restrizioni relative ai viaggi e all’invio di rimesse in denaro verso l’isola, poi, ha fatto seguito la firma sul prolungamento dell’embargo per un altro anno, a dispetto del voto di condanna quasi unanime dell’ONU per il diciottesimo anno consecutivo. Così, sotto la spinta dei parlamentari anti-castristi, i passi avanti promessi verso la normalizzazione dei rapporti con L’Avana si sono risolti per ora in un nulla di fatto. E mentre Obama annuncia di attendere "segnali" da L'Avana, quelli che invia da Washington sono pessimi.

Lo sconforto dei sostenitori di Obama, soprattutto liberal e indipendenti, ha raggiunto però il culmine sulle questioni interne più delicate e sullo smantellamento della condotta antidemocratica dell’amministrazione Bush nella guerra globale al terrorismo. In questi ambiti infatti, sono stati quasi subito messi da parte, tra gli altri, gli impegni per la creazione di un sistema sanitario universale pubblico e per il controllo governativo sulle istituzioni finanziarie responsabili della crisi economica. Ugualmente, si è continuato a impiegare quei procedimenti dalla legalità quanto meno dubbia e tanto cari alla precedente amministrazione, come la detenzione indefinita per i sospettati di terrorismo o il trasferimento segreto di essi verso paesi terzi.

A nemmeno un anno dall’inizio della sua presidenza, Obama dispone teoricamente di tutto il tempo necessario per dare un’impronta di cambiamento al suo mandato. D’altro canto, tuttavia, le incertezze e i compromessi di questi primi mesi non prefigurano progressi sostanziali per l’immediato futuro. Soprattutto alla luce del fatto che il semplice avvicendamento alla guida del paese non sembra aver scalfito minimamente il sistema di potere americano né aver mutato gli interessi strategici di Washington su scala mondiale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre l’amministrazione Obama si appresta ad annunciare l’invio di decine di migliaia di nuovi soldati in Afghanistan, la strategia americana deve fare i conti con un’ulteriore complicazione: la crescente influenza dell’India nel paese occupato dalle forze NATO all’indomani dell’11 settembre. L’ascendente di Nuova Delhi sul fragile stato afgano rischia infatti di inasprire le tensioni nella regione e di creare non pochi grattacapi agli Stati Uniti, impegnati a convincere il Pakistan - rivale storico dell’India - ad intensificare gli sforzi per combattere i talebani sul proprio territorio e contribuire così a stabilizzare un governo che Islamabad considera irrimediabilmente filo-indiano.

Fin dall’invasione dell’Afghanistan, l’India ha giocato un ruolo di primo piano nelle vicende di questo paese, fornendo innanzitutto un supporto decisivo agli americani in termini d’intelligence e favorendo i contatti con l’Alleanza del Nord anti-talebana. Scorgendo nell’occupazione afgana un’occasione unica per minare l’influenza del Pakistan in Afghanistan e promuovere i propri interessi geopolitici in un’area strategica del continente, l’India ha così progressivamente accresciuto la propria presenza. A tutt’oggi, Nuova Delhi ha investito 1,2 miliardi di dollari nella costruzione d’infrastrutture in Afghanistan, mentre oltre 4 mila cittadini indiani vi lavorano regolarmente nell’ambito delle costruzioni e della sicurezza.

Ulteriori progetti per la realizzazione di arterie stradali che collegano Iran, Afghanistan e India, tagliando fuori il Pakistan, minacciano di gettare ulteriore benzina sul fuoco nelle relazioni tra i vari paesi dell’area. Islamabad teme precisamente un accerchiamento e di veder ridotto il proprio ruolo di primo partner commerciale con l’Afghanistan, la cui quota di commercio estero è scambiato per oltre un terzo proprio con Islamabad. A ciò si aggiunga poi il dispiegamento di quasi 500 uomini delle forze di polizia indiane in territorio afgano, una presenza scaturita dal rapimento e l’uccisione di un ingegnere indiano da parte dei Talebani nel 2006.

L’intraprendenza indiana pone però un dilemma strategico agli Stati Uniti. Se Washington da un lato ha da tempo intrapreso un percorso di avvicinamento all’India in funzione di contenimento della Cina e, anche per questo, vede teoricamente di buon occhio un relativo coinvolgimento della più grande democrazia del pianeta in Afghanistan, dall’altro si trova costretta a muoversi con i piedi di piombo per non suscitare la reazione del Pakistan. Da questo paese dipendono infatti in buona parte le sorti della guerra al terrorismo che si consuma senza prospettive da otto anni a questa parte. Una nuova escalation del conflitto tra India e Pakistan è quindi quanto di peggio l’amministrazione Obama si possa augurare in questo momento.

Forse anche per questo le relazioni tra USA e India hanno fatto segnare un lieve raffreddamento con il cambio della guardia alla Casa Bianca. Mentre George W. Bush aveva promosso senza riserve l’ascensione dell’India a potenza planetaria - senza precedenti è stato, ad esempio, l’accordo sul nucleare nonostante Nuova Delhi non abbia mai firmato il Trattato di Non-Proliferazione - tra i due paesi si sono registrati alcuni attriti a partire da quest’anno. Già durante la sua campagna elettorale del 2008 d’altra parte, Obama aveva irritato il governo indiano quando aveva assicurato il contributo americano alla risoluzione del conflitto in Kashmir nell’eventualità di una collaborazione del Pakistan nella lotta contro Talebani e Al-Qaeda al confine con l’Afghanistan.

Allo stesso modo, in India non si guarda con favore agli sforzi di Obama per spingere il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ad adottare una risoluzione che inviti tutti i governi del pianeta a firmare il Trattato di Non-Proliferazione Nucleare (NPT) e quello di Bando Complessivo dei Test Nucleari (CTBT). Entrambi i trattati secondo Nuova Delhi sono discriminatori e potrebbero mettere a rischio il proprio arsenale nucleare. Identici malumori stanno inoltre suscitando tra la classe politica e militare indiana le ipotesi avanzate da più parti negli Stati Uniti per coinvolgere una parte dei ribelli talebani in colloqui di pace con il governo di Karzai. Un’evoluzione che l’India - la quale non aveva mai riconosciuto il governo talebano salito al potere nel 1996 - vedrebbe inevitabilmente come un aumento dell’influenza pakistana a Kabul.

L’India d’altronde ha sempre indirizzato pesanti accuse nei confronti del Pakistan per un’indebita intromissione negli affari afgani. Non solo la presa del potere da parte dei Talebani a metà degli anni Novanta era stata appoggiata da Islamabad (e dagli USA), ma anche le attività del movimento fondamentalista sunnita fino a tempi più recenti hanno avuto il sostegno più o meno esplicito del potente servizio segreto pakistano (ISI), sempre in funzione anti-indiana. Nuova Delhi, così, non ha esitato ad accusare l’intelligence pakistana per il presunto coinvolgimento nei due attentati che hanno colpito la sua ambasciata a Kabul nel luglio del 2008 e lo scorso ottobre. Da parte sua Islamabad continua al contrario a lamentarsi dell’ingerenza indiana in Afghanistan e del sostegno offerto dal suo grande rivale al movimento separatista della provincia pakistana del Belucistan.

Nonostante le resistenze di Washington, da più parti in India si chiede da tempo una maggiore presenza anche militare in Afghanistan. I pochi soldati indiani attualmente presenti in territorio afgano si occupano infatti esclusivamente dell’addestramento delle truppe locali e partecipano a progetti umanitari. Un coinvolgimento militare più profondo nella lotta all’integralismo islamico, secondo la prospettiva di Nuova Delhi, determinerebbe effetti benefici allontanando il terreno del confronto con il Pakistan dal Kashmir e dalle città indiane all’Afghanistan occupato. Uno scenario realizzabile tuttavia solo con il consenso di una Casa Bianca ancora riluttante e che verrà certamente discusso nel corso dell’imminente visita del Primo Ministro Manmohan Singh nella capitale americana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. I socialdemocratici tedeschi hanno un nuovo presidente: si chiama Sigmar Gabriel ed è stato ministro dell’Ambiente nel precedente governo di Angela Merkel. È lui l’homus novus dell’SPD, cui spetta il difficile compito di far risalire la china a un partito che, dopo i catastrofici risultati delle ultime elezioni, deve mettere in discussione la propria identità per poter riconquistare i dieci milioni di voti persi dal 1998. Eletto durante il congresso di partito di Dresda, Sigmar Gabriel ha ottenuto il 94,4% delle preferenze. Il neo-leader si è detto soddisfatto del risultato e non ha perso l’occasione di sottolineare l’importanza della compattezza all’interno del partito stesso: “È stato un ottimo inizio - ha detto Gabriel - ma, appunto, solo un inizio”.

Gabriel, in particolare, si è rallegrato della capacità dei politici presenti al congresso di guardare avanti e di creare un’atmosfera costruttiva nonostante la situazione critica degli ultimi tempi. “Ho vissuto il congresso come una liberazione, sentivo un gran bisogno di rappacificamento”, ha confessato Gabriel durante il suo discorso.

Giudicato da tutte le personalità interne all’SPD un successo, il convegno di Dresda ha segnato la direzione della rinascita del partito. “La libertà e il bene sociale sono per noi inscindibili”, ha specificato Gabriel. “La destra democratica vede l’economia di mercato come un ordine generale, in cui al singolo è data la possibilità di imporre il proprio diritto alla libertà, dove però, in caso di necessità, a farne le spese sono i più deboli”.

La nuova linea politica della SPD è stata approvata a Dresda con una sola voce contraria su quasi 500 presenti. Tra le altre cose, i socialdemocratici hanno annunciato la volontà di reintrodurre la tassa patrimoniale sui grandi possedimenti “per ristabilire la responsabilità comune del bene sociale” e quella di sopprimere le tasse sull’istruzione, “dall’asilo all’università”. L’interesse del congresso si è concentrato poi sull’Afghanistan, per cui i socialdemocratici esigono maggior chiarezza e una data di rientro per le truppe tedesche.

Le decisioni dei socialdemocratici non hanno mancato di sollevare numerose critiche da parte dei concorrenti politici. I conservatori-liberali hanno intravisto uno spostamento verso sinistra dei nuovi socialdemocratici: “L’SPD non è più un partito del popolo, è diventato clientelare” ha detto Hermann Groehe, il segretario generale della CDU, al domenicale Bild am Sonntag. “Il duello populista con Die Linke non farà che accentuarne la crisi”. Secondo i cristianodemocratici, l’SPD rischia di rinnegarsi e di perdere la propria identità.

Le delibere del congresso di Dresda, tuttavia, hanno sorpreso anche Die Linke: il vice-presidente della sinistra radicale, Kalus Ernst, ritiene “incredibile” la linea proposta da Gabriel, soprattutto nei confronti della tassa patrimoniale, poiché si contrappone alla politica di governo dell’SPD degli ultimi undici anni. Secondo Ernst, queste decisioni non risolvono il problema principale della SPD, che sta proprio nella mancanza di credibilità delle personalità politiche. I socialdemocratici rischiano di “rimuovere” la débacle storica delle ultime elezioni e di non affrontarla con la coscienza della sconfitta.

Con Gabriel, tuttavia, la Spd gioca una delle sue carte migliori: è un politico pragmatico e deciso, ed è capace di farsi valere. In qualità di ministro dell’Ambiente del precedente governo, Gabriel ha saputo dire di no al partito di Angela Merkel, che avrebbe voluto un ritorno al nucleare. E una personalità forte e, in un momento di crisi come quello attuale, é caratteristica da non sottovalutare.