- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

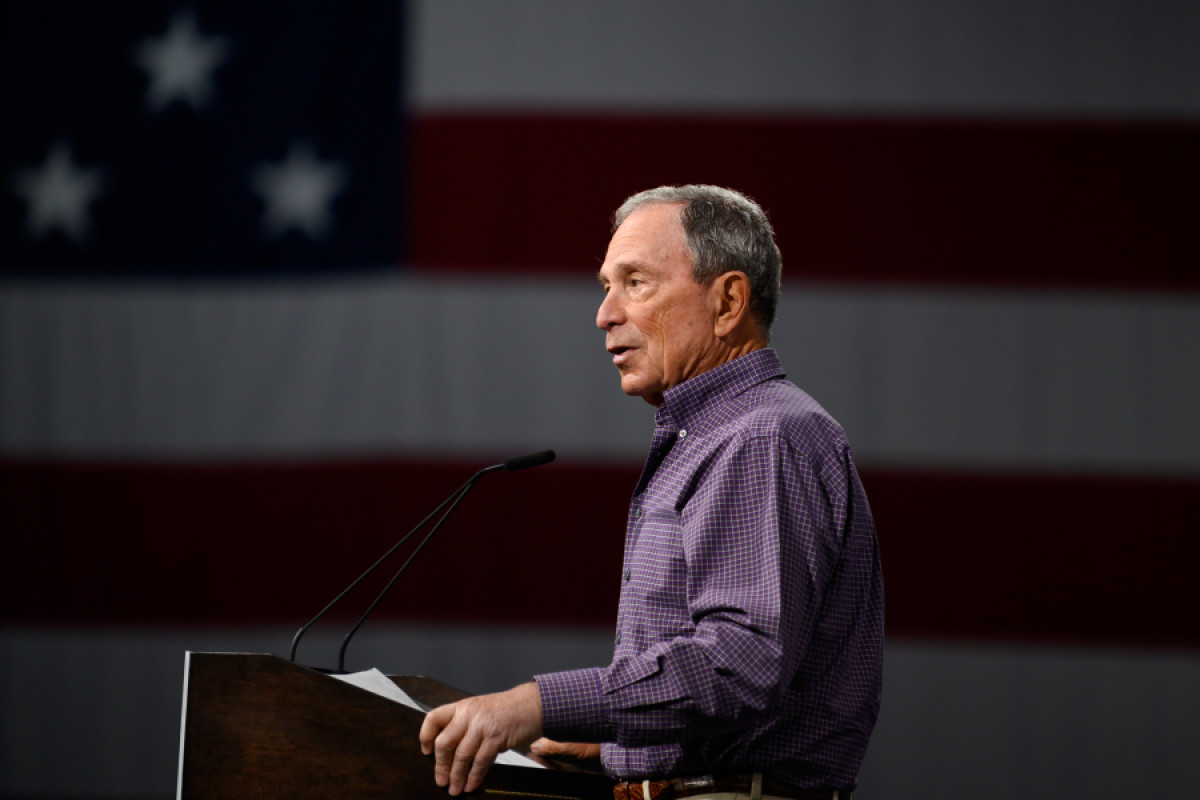

Alla già affollata corsa alla Casa Bianca per il Partito Democratico americano potrebbe a breve aggiungersi un nuovo nome pesante, quello dell’ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Il 77enne multimiliardario e fondatore dell’omonima agenzia di stampa si è detto scontento del campo di partecipanti e sembra temere le difficoltà che sta incontrando il candidato democratico “moderato” Joe Biden, insidiato sempre più seriamente da quelli dell’ala “progressista” del partito: Bernie Sanders e, soprattutto, Elizabeth Warren.

Alla già affollata corsa alla Casa Bianca per il Partito Democratico americano potrebbe a breve aggiungersi un nuovo nome pesante, quello dell’ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Il 77enne multimiliardario e fondatore dell’omonima agenzia di stampa si è detto scontento del campo di partecipanti e sembra temere le difficoltà che sta incontrando il candidato democratico “moderato” Joe Biden, insidiato sempre più seriamente da quelli dell’ala “progressista” del partito: Bernie Sanders e, soprattutto, Elizabeth Warren.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Quello che sta accadendo a Gaza in questi giorni sembra essere una nuova aggressione militare israeliana, istigata da Netanyahu, utile ai calcoli politici del primo ministro in un momento cruciale per le sorti del prossimo governo a quasi due mesi dalle inconcludenti elezioni dello scorso mese di settembre. L’ennesima crisi nella striscia era iniziata martedì mattina con la rottura della tregua da parte dello stato ebraico e l’assassinio mirato di uno dei leader dell’organizzazione della resistenza palestinese, Jihad Islamica (JI), nella sua abitazione di Gaza city.

Quello che sta accadendo a Gaza in questi giorni sembra essere una nuova aggressione militare israeliana, istigata da Netanyahu, utile ai calcoli politici del primo ministro in un momento cruciale per le sorti del prossimo governo a quasi due mesi dalle inconcludenti elezioni dello scorso mese di settembre. L’ennesima crisi nella striscia era iniziata martedì mattina con la rottura della tregua da parte dello stato ebraico e l’assassinio mirato di uno dei leader dell’organizzazione della resistenza palestinese, Jihad Islamica (JI), nella sua abitazione di Gaza city.

Baha Abu al-Ata era il comandante del gruppo appoggiato dall’Iran per il territorio settentrionale di Gaza. La sua sorte era stata segnata, almeno secondo i media israeliani, dal lancio di missili contro la città di Ashkelon alla vigilia delle elezioni mentre era in corso un comizio di Netanyahu, costretto in quell’occasione a interrompere il suo discorso per trovare un qualche rifugio. Nel bombardamento israeliano di martedì è rimasta uccisa anche la moglie di al-Ata, colpita, secondo alcune ricostruzioni, all’interno di una scuola vicina alla casa del leader di JI. Almeno sette sono stati i feriti, tra cui 4 bambini.

Poco dopo questo attacco, Israele ha con ogni probabilità anche compiuto un blitz in un quartiere di Damasco, in Siria, contro un altro esponente di primo piano di JI, Akram al-Ajouri. L’incursione non ha in questo caso colpito l’obiettivo, ma ha ucciso uno o forse due dei suoi figli. Ajouri era il numero uno dell’ufficio siriano di JI e, secondo il sito Debka File, notoriamente legato alle forze di sicurezza israeliane, curava i rapporti tra la sua organizzazione a Gaza e il comandante delle “brigate al-Quds” iraniane, generale Qassem Soleimani. Per quest’ultima operazione in Siria, in ogni caso, Israele non ha rilasciato conferme né smentite.

I nuovi assassinii decisi da Netanyahu sono stati seguiti dalle promesse di vendetta di Jihad Islamica. Nell’arco di poche ore sono infatti partiti missili diretti contro alcune località nel centro e nel sud di Israele, tra cui Tel Aviv. Alcuni edifici avrebbero subito danni, ma al momento non sono segnalate vittime israeliane. Il sistema difensivo anti-missile dello stato ebraico, noto col nome di “Iron Dome” o “Cupola di Ferro”, ha abbattuto numerosi ordigni prima che raggiungessero i loro obiettivi.

In risposta alla ritorsione di JI, le forze armate israeliane hanno a loro volta bombardato Gaza. Pur avendo l’intera responsabilità del riaccendersi delle tensioni, Israele ha colpito con una durezza nemmeno lontanamente paragonabile a quella dei gruppi palestinesi. Mercoledì il numero dei morti a Gaza ha superato quota venti e le vittime sono state come al solito in maggioranza civili. Secondo le autorità palestinesi, martedì mattina un missile israeliano avrebbe anche colpito l’edificio che ospita la Commissione Indipendente per i Diritti Umani a Gaza city, provocando il ferimento di alcune persone che vi stavano lavorando.

Qualche commentatore ha fatto notare come l’iniziativa israeliana abbia messo in una posizione scomoda Hamas, l’organizzazione rivale ma talvolta alleata di JI che controlla Gaza dal 2006, in un momento nel quale erano emersi segnali di una ritrovata unità palestinese, tanto da fare intravedere la possibilità di tenere elezioni attese da tempo nella striscia.

I leader dell’ala politica di Hamas hanno mostrato un atteggiamento cauto dopo l’assassinio di al-Ata, sia pure condannando Israele e promettendo vendetta. Hamas non ha espresso l’intenzione di unirsi alla rappresaglia di JI, anche se un eventuale intensificarsi dello scontro lascerebbe poche alternative. L’interesse di Netanyahu è evidentemente quello di mantenere e alimentare le divisioni a Gaza e, più in generale, su tutto il fronte palestinese, in modo da impedire una lotta comune contro l’occupazione israeliana.

Sempre per Debka File, i vertici militari di Israele avrebbero anche inviato messaggi alla leadership di Hamas per assicurare che l’operazione contro il comandante di JI non rappresenta un ritorno alla campagna di assassinii mirati contro membri di rilievo della resistenza palestinese. Ciò dovrebbe convincere Hamas a restare fuori dal conflitto e a prendere le distanze da JI, così come a chiarire che Netanyahu non desidera una nuova guerra su vasta scala a Gaza. La contemporanea operazione a Damasco sembra smentire questa notizia, che potrebbe in realtà servire a confondere le acque, con l’obiettivo di allontanare i sospetti circa le motivazioni politiche dell’ultima iniziativa criminale di Tel Aviv.

Sempre per Debka File, i vertici militari di Israele avrebbero anche inviato messaggi alla leadership di Hamas per assicurare che l’operazione contro il comandante di JI non rappresenta un ritorno alla campagna di assassinii mirati contro membri di rilievo della resistenza palestinese. Ciò dovrebbe convincere Hamas a restare fuori dal conflitto e a prendere le distanze da JI, così come a chiarire che Netanyahu non desidera una nuova guerra su vasta scala a Gaza. La contemporanea operazione a Damasco sembra smentire questa notizia, che potrebbe in realtà servire a confondere le acque, con l’obiettivo di allontanare i sospetti circa le motivazioni politiche dell’ultima iniziativa criminale di Tel Aviv.

Gli intrecci politici delle operazioni militari in corso a Gaza sono però evidentissimi. Netanyahu ha da qualche settimana rimesso al presidente israeliano, Reuven Rivlin, il mandato per la formazione di un nuovo esecutivo, dopo avere fallito per la seconda volta consecutiva nel tentativo di mettere assieme una maggioranza in parlamento (“Knesset”). La palla è ora nelle mani del leader dell’opposizione, l’ex capo di Stato Maggiore Benny Gantz, la cui coalizione “Blu e Bianca” si era aggiudicata un seggio in più del Likud di Netanyahu nelle elezioni anticipate di settembre.

Anche considerando i loro alleati, nessuno dei due schieramenti è in grado di governare autonomamente. Le ipotesi che si stanno discutendo sono perciò essenzialmente tre. La prima, per la quale spinge il presidente Rivlin, è un governo di “unità nazionale” tra Gantz e Netanyahu, con una rotazione dei due leader nella carica di primo ministro. L’ostacolo principale a questa soluzione è il rifiuto di Gantz e dei suoi alleati ad accettare un accordo con il Likud sotto la guida di un Netanyahu minacciato da svariate indagini per corruzione e abuso di potere che potrebbero portare a breve a una sua incriminazione formale.

La seconda opzione è un governo di minoranza guidato da Gantz. Questa strada sembrava la più percorribile nei giorni scorsi e prevedeva quasi certamente l’appoggio esterno di almeno una parte dei deputati della “Lista Comune” che rappresenta la minoranza araba israeliana. L’ultima ipotesi, infine, è un governo, guidato da Netanyahu oppure Gantz, che riceva l’appoggio del partito dell’estrema destra laica Yisrael Beitenu dell’ex ministro della Difesa, Avigdor Lieberman.

Quest’ultimo, in realtà, aveva come obiettivo un gabinetto formato dal Likud e dalla coalizione “Blu e Bianca” di Gantz. Le condizioni di Lieberman sono state considerate tuttavia inaccettabili da entrambi i partiti. Soprattutto Netanyahu si trova nella posizione di non potere liquidare i partiti ultra-ortodossi con cui ha da tempo un accordo di governo e che, in caso di permanenza al potere, gli garantirebbero l’approvazione dell’immunità necessaria a evitargli i processi che sembrano attenderlo a breve. Nei giorni scorsi, Lieberman ha comunque ammorbidito la sua posizione, quando ha fatto sapere che, nel caso uno dei due leader dovesse nuovamente respingere le sue condizioni, garantirà il suo appoggio all’altro.

Vista la crisi sul fronte interno e la sua posizione sempre più precaria, sono in molti a pensare che Netanyahu abbia creato ancora una volta un’emergenza nazionale per i propri interessi politici. Sostanzialmente, la mossa del premier ha l’obiettivo di consolidare le credenziali sul piano della sicurezza nazionale del suo partito e dei suoi alleati, facendo appello agli elettori della destra e di quelli moderati, messi nuovamente davanti a una minaccia creata a tavolino. A preparare il campo in questo senso era stata la recente nomina a ministro della Difesa di uno dei leader del partito Nuova Destra, Naftali Bennett, noto da sempre per le sue posizioni ultra-radicali riguardo la questione palestinese.

Più precisamente, il messaggio di Netanyahu consiste nel dipingere Benny Gantz come inaffidabile per la sicurezza di Israele perché, nel pieno degli attacchi palestinesi, sta valutando la possibilità di allearsi o di collaborare nella formazione di un nuovo governo con la minoranza araba. Infatti, esponenti del Likud e commentatori di destra stanno già criticando Gantz a questo proposito e, spesso, denunciando i deputati della “Lista Comune” araba come una sorta di quinta colonna dei “terroristi” palestinesi.

Più precisamente, il messaggio di Netanyahu consiste nel dipingere Benny Gantz come inaffidabile per la sicurezza di Israele perché, nel pieno degli attacchi palestinesi, sta valutando la possibilità di allearsi o di collaborare nella formazione di un nuovo governo con la minoranza araba. Infatti, esponenti del Likud e commentatori di destra stanno già criticando Gantz a questo proposito e, spesso, denunciando i deputati della “Lista Comune” araba come una sorta di quinta colonna dei “terroristi” palestinesi.

L’aggravarsi delle tensioni a Gaza e, possibilmente, con l’Iran potrebbe anche beneficiare in un altro modo Netanyahu, attraverso cioè il compattamento della classe politica israeliana attorno alla necessità di un governo di “unità nazionale”. In un clima di isteria collettiva, le pressioni su Benny Gantz potrebbero alla fine risultare tali da convincere il leader del “centro-sinistra” a rinunciare alla condizione finora imposta per governare con il Likud, aprendo così la strada a un nuovo mandato di Netanyahu alla guida dello stato ebraico.

- Dettagli

- Scritto da Fabrizio Casari

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Evo Morales è giunto in Messico a bordo di un aereo militare inviatogli da Andrès Manuel Lopez Obrador. Perù ed Ecuador hanno negato il diritto di sorvolo all’aereo messicano e la cialtronata rende bene l’idea di cosa siano i governi di Lima e Quito. Evo è stato costretto all’esilio per fermare la caccia all’uomo che i golpisti avevano previsto, che sarebbe terminata solo con la morte del presidente legittimo della Bolivia e del suo vice, Alvaro Garcia Linera.

Evo Morales è giunto in Messico a bordo di un aereo militare inviatogli da Andrès Manuel Lopez Obrador. Perù ed Ecuador hanno negato il diritto di sorvolo all’aereo messicano e la cialtronata rende bene l’idea di cosa siano i governi di Lima e Quito. Evo è stato costretto all’esilio per fermare la caccia all’uomo che i golpisti avevano previsto, che sarebbe terminata solo con la morte del presidente legittimo della Bolivia e del suo vice, Alvaro Garcia Linera.

La stampa ufficiale e i suoi megafoni europei parlano di dimissioni, ma tra dimettersi ed essere costretto a dimettersi c’è una differenza che si chiama Colpo di Stato. E quello avvenuto in Bolivia è, semplicemente, indiscutibilmente, un colpo di Stato. Solo che chiamarlo con il suo nome otterrebbe una condanna da parte di tutti, anche di quelli che ora si fregano le mani, quindi è gara aperta per i possibili eufemismi con cui definire quanto accaduto.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Il fatto che Amazon e gli altri giganti dell’economia americana controllino la politica praticamente a ogni livello non rappresenta ormai più una vera notizia. Che la compagnia di Jeff Bezos venga sconfitta nel tentativo di imporre i propri candidati in una determinata competizione elettorale è invece un evento di rilievo proprio perché inconsueto. In quest’ultimo caso rientra il voto di settimana scorsa per il rinnovo parziale del consiglio comunale della città di Seattle, nello stato americano di Washington, dove l’enorme quantità di denaro sborsato da Amazon per “influenzare” le scelte degli elettori non ha prodotto i risultati sperati.

Il fatto che Amazon e gli altri giganti dell’economia americana controllino la politica praticamente a ogni livello non rappresenta ormai più una vera notizia. Che la compagnia di Jeff Bezos venga sconfitta nel tentativo di imporre i propri candidati in una determinata competizione elettorale è invece un evento di rilievo proprio perché inconsueto. In quest’ultimo caso rientra il voto di settimana scorsa per il rinnovo parziale del consiglio comunale della città di Seattle, nello stato americano di Washington, dove l’enorme quantità di denaro sborsato da Amazon per “influenzare” le scelte degli elettori non ha prodotto i risultati sperati.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La disintegrazione degli equilibri politici post-franchisti in Spagna sembra avere raggiunto un punto talmente avanzato da rendere introvabile una soluzione alla crisi in atto anche attraverso il ripetuto ricorso allo strumento fondamentale della democrazia liberale, vale a dire l’esercizio del voto. Alla chiusura del quarto appuntamento con le urne in altrettanti anni nel paese iberico, infatti, le contraddizioni e gli ostacoli alla formazione di un nuovo esecutivo non solo non sono diminuiti rispetto ai mesi scorsi, ma si sono addirittura aggravati.

La disintegrazione degli equilibri politici post-franchisti in Spagna sembra avere raggiunto un punto talmente avanzato da rendere introvabile una soluzione alla crisi in atto anche attraverso il ripetuto ricorso allo strumento fondamentale della democrazia liberale, vale a dire l’esercizio del voto. Alla chiusura del quarto appuntamento con le urne in altrettanti anni nel paese iberico, infatti, le contraddizioni e gli ostacoli alla formazione di un nuovo esecutivo non solo non sono diminuiti rispetto ai mesi scorsi, ma si sono addirittura aggravati.

Il dato più clamoroso e preoccupante delle elezioni anticipate di domenica è stato senza dubbio l’avanzata dell’estrema destra spagnola, dopo che a lungo questo paese era stato considerato più o meno immune dal contagio di “malattie” come populismo e ultra-nazionalismo. Il partito Vox ha invece quasi raddoppiato il numero dei propri seggi nella camera bassa del parlamento di Madrid, passando dai 24 ottenuti dopo il voto dello scorso aprile ai 52 odierni. Il numero di consensi intercettati è aumentato però soltanto di circa un terzo dalla precedente consultazione.

Vox ha inevitabilmente beneficiato di una campagna elettorale e, più in generale, di un clima politico influenzati dalla retorica nazionalista e reazionaria in relazione al persistere della questione catalana. Nel corso della campagna elettorale, il dibattito politico in Spagna è stato d’altra parte caratterizzato da una sorta di competizione tra i leader dei principali partiti nazionali per mostrare l’atteggiamento più duro possibile nei confronti dei separatisti catalani.

Anche tra coloro che chiedevano e continuano a chiedere il dialogo con Barcellona, non sono mai mancati gli appelli tossici al patriottismo e le promesse di applicare in maniera rigorosa la legge spagnola, tradottisi nell’approvazione pressoché unanime dei recenti pesantissimi verdetti contro i leader indipendentisti, arrivati al termine di processi-farsa, per avere organizzato il referendum del 2017. In questo quadro, Vox e il suo numero uno, Santiago Abascal, hanno ricevuto legittimità politica e una copertura mediatica eccezionale, consegnando al partito di ultra-destra un successo elettorale senza precedenti.

Il Partito Socialista (PSOE) del primo ministro, Pedro Sanchez, ha comunque ottenuto ancora una volta il maggior numero di voti (28%) e di seggi (120). Il tentativo di rafforzare la propria posizione con un altro voto anticipato dopo le infruttuose trattative dei mesi scorsi per formare un governo di coalizione o di minoranza è però fallito totalmente. Sia il PSOE sia l’altra principale forza di “sinistra” spagnola, Unidas Podemos, hanno infatti perso terreno.

La strada, auspicata anche nella serata di domenica da Sanchez, verso un gabinetto “progressista” appare perciò ancora più accidentata rispetto ad aprile. I due partiti, già incapaci di stipulare un qualche accordo, per raggiungere la maggioranza assoluta di 176 seggi necessari a governare, si ritroverebbero ancora più dipendenti da quelli regionali, primi fra tutti quelli catalani, usciti rafforzati dalle elezioni e le cui aspirazioni indipendentiste il PSOE ha promesso di estinguere.

La destra, nel suo complesso, ha dunque ripreso fiato, sia pure grazie a un riallineamento del proprio elettorato di riferimento piuttosto che a un allargamento del numero totale dei consensi. L’esplosione di Vox e il guadagno di 22 seggi da parte del Partito Popolare (PP) sono stati cioè in primo luogo la conseguenza di uno spostamento a destra di buona parte di coloro che in primavera avevano votato per il partito relativamente moderato Ciudadanos, il quale ha perso ben 47 dei 57 seggi di cui disponeva.

A favorire la destra è stata anche l’impennata dell’astensionismo. Lo stallo politico e i continui round di inconcludenti negoziati, soprattutto tra PSOE e Unidas Podemos, hanno fatto in modo che il 30% degli elettori spagnoli, cioè sei punti percentuali in più rispetto ad aprile, abbiano rinunciato a recarsi alle urne.

A favorire la destra è stata anche l’impennata dell’astensionismo. Lo stallo politico e i continui round di inconcludenti negoziati, soprattutto tra PSOE e Unidas Podemos, hanno fatto in modo che il 30% degli elettori spagnoli, cioè sei punti percentuali in più rispetto ad aprile, abbiano rinunciato a recarsi alle urne.

L’ulteriore flessione di Unidas Podemos, in particolare, è probabilmente il risultato della crescente sfiducia di giovani e lavoratori. Questo partito teoricamente anti-austerity ha corteggiato per mesi Sanchez e il PSOE, mostrandosi però esitante nell’entrare in una coalizione di governo o nell’appoggiare dall’esterno un esecutivo a guida socialista in assenza di determinate garanzie.

Le ragioni di questa incertezza sono da ricercare nel timore di essere identificato da un lato con la repressione dei separatisti catalani e dall’altro con le misure economiche in preparazione sul fronte interno di natura non esattamente progressista. Nelle scorse settimane, infatti, Sanchez aveva presentato a Bruxelles la proposta del prossimo bilancio spagnolo che conteneva, tra l’altro, pesanti tagli alla spesa pubblica. I tentennamenti di Unidas Podemos hanno così influito sulla performance del partito, anche se il suo leader, Pablo Iglesias, dopo la chiusura delle urne è subito tornato a chiedere il dialogo col PSOE per mandare in porto un governo che dovrebbe presumibilmente fare da argine alla destra.

In apparenza, le prime dichiarazioni del premier socialista hanno fatto intravedere ancora una volta una possibile preferenza per un gabinetto di minoranza. Questa soluzione, già naufragata nei mesi scorsi, resta tuttavia improbabile. Se le prossime settimane faranno più chiarezza sulle intenzioni delle varie forze politiche, è apparsa subito evidente una certa convergenza sulla proposta di un governo di “unità nazionale” tra PSOE e PP.

Sanchez ha già lanciato segnali in proposito, richiamando le altre forze politiche alla “responsabilità” per uscire dal pantano attuale. Il numero uno dei popolari, Pablo Casado, è stato ancora più esplicito, nonostante i prevedibili attacchi contro il PSOE. A suo dire, la “palla è ora nel campo di Sanchez”, mentre il PP resta in attesa di una proposta concreta da parte del primo ministro. Per rompere lo stallo prolungato, i popolari sarebbero perciò pronti a mostrare tutto il loro senso di “responsabilità”.

La stampa ufficiale spagnola ha da parte sua già dato la propria benedizione a una soluzione di questo genere. Editoriali e commenti favorevoli a una collaborazione PSOE-PP sono stati numerosi già tra la serata di domenica e la giornata di lunedì. In tutti i casi, alla luce del caos di questi ultimi anni e del deteriorarsi della situazione economica e sociale spagnola, un esecutivo con un’ampia maggioranza viene visto come l’unico in grado di stabilizzare il quadro generale e contenere le molteplici forze centrifughe.

Lunedì, al termine di una riunione del comitato esecutivo del PSOE, alcuni esponenti di spicco del partito si sono detti scettici circa un governo col PP. Una simile presa di posizione a livello ufficiale è comprensibile in questo momento, vista l’impopolarità di un eventuale intesa con la destra. Se non dovessero emergere altre soluzioni percorribili, però, è estremamente probabile che i due partiti possano andare in questa direzione.

Lunedì, al termine di una riunione del comitato esecutivo del PSOE, alcuni esponenti di spicco del partito si sono detti scettici circa un governo col PP. Una simile presa di posizione a livello ufficiale è comprensibile in questo momento, vista l’impopolarità di un eventuale intesa con la destra. Se non dovessero emergere altre soluzioni percorribili, però, è estremamente probabile che i due partiti possano andare in questa direzione.

Uno stretto collaboratore di Sanchez, citato dalla testata on-line Politico.eu, ha confermato come un governo sul modello della “grosse Koalition” tedesca sia l’ipotesi più probabile per sventare un’altra pericolosa elezione anticipata. La fonte anonima ha assicurato che “Casado faciliterà l’investitura di Sanchez”, visto che i due principali partiti spagnoli non possono permettersi di andare nuovamente al voto di qui a pochi mesi. Se così dovesse accadere, ha aggiunto il consigliere del premier, “Vox finirà per demolire entrambi”.