- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

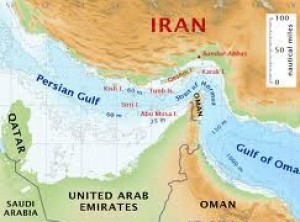

In un clima di crescenti minacce e aperte provocazioni verso l’Iran, gli Stati Uniti stanno intensificando lo sforzo diplomatico con i loro alleati per aumentare le pressioni sul governo di Teheran e, ufficialmente, convincerlo a rinunciare al suo discusso programma nucleare. Pur mantenendo aperta ogni ipotesi, compresa quella militare, è l’arma dell’embargo sulle esportazioni di petrolio che Washington sta promuovendo in questo inizio d’anno per colpire l’economia iraniana e destabilizzare il regime.

La campagna diplomatica anti-iraniana è in pieno svolgimento in questi giorni con delegazioni americane inviate in vari paesi per spingere i rispettivi governi a sottostare al dettato delle sanzioni unilaterali firmate dal presidente Obama lo scorso 31 dicembre. Le nuove disposizioni USA prevedono l’esclusione dal mercato americano di qualsiasi entità - pubblica o privata - che faccia affari con la Banca Centrale iraniana, la quale gestisce appunto le transazioni relative alle esportazioni di greggio.

Le attenzioni dell’amministrazione Obama si stanno concentrando in particolare sugli alleati asiatici. Martedì, il consigliere speciale del Dipartimento di Stato, Robert Einhorn, e l’assistente al Segretario al Tesoro per i crimini finanziari, Daniel Glaser, hanno incontrato a Seoul il vice ministro degli Esteri sudcoreano, Kim Jae-shin, al quale hanno manifestato la richiesta di ridurre sensibilmente le importazioni di petrolio dall’Iran. Secondo il quotidiano locale Dong-A Ilbo, gli Stati Uniti vorrebbero vedere dimezzate le forniture di petrolio dall’Iran alla Corea del Sud, mentre quest’ultima sarebbe disponibile a valutare al massimo un taglio del 30 per cento.

Seoul paga tramite la Banca Centrale iraniana le forniture di greggio, che ammontano a circa il 10 per cento del totale del proprio fabbisogno energetico. Nonostante la promessa di collaborare con Washington, i sudcoreani si sono mostrati piuttosto cauti, poiché temono per la propria sicurezza energetica e per una possibile impennata del prezzo del petrolio che farebbe lievitare l’inflazione, con conseguenze nefaste per le chances di rielezione del presidente conservatore, Lee Myung-bak, a pochi mesi dal voto. Dopo la visita in Corea del Sud, la delegazione americana si recherà in Giappone, altro importatore di greggio iraniano cui verrà chiesto di sottostare alle nuove sanzioni USA.

Le resistenze di altri paesi a limitare i rapporti commerciali con Teheran appaiono decisamente più esplicite. L’India, ad esempio, tramite il ministro degli Esteri Ranjan Mathai, ha fatto sapere martedì di voler continuare ad acquistare il petrolio iraniano senza chiedere alla Casa Bianca di essere esentata dalle sanzioni, come prevede la legge licenziata a dicembre dal Congresso. In sostanza, Nuova Delhi ha deciso di ignorare del tutto le misure decise a Washington, anche perché, malgrado alcune dispute sui pagamenti nel recente passato, l’Iran è per l’India il secondo fornitore di petrolio dopo l’Arabia Saudita.

Ancora più ferme nella loro opposizione a qualsiasi misura contro l’Iran sono poi Cina e Russia. Pechino è il primo partner commerciale di Teheran, da cui riceve il 22 per cento delle proprie importazioni di petrolio e, come previsto, ha respinto le sanzioni americane. Il governo cinese vuole proseguire la collaborazione con la Repubblica Islamica, nonostante abbia recentemente ridotto le importazioni di greggio dall’Iran a causa di una contesa sul prezzo.

Ancora più ferme nella loro opposizione a qualsiasi misura contro l’Iran sono poi Cina e Russia. Pechino è il primo partner commerciale di Teheran, da cui riceve il 22 per cento delle proprie importazioni di petrolio e, come previsto, ha respinto le sanzioni americane. Il governo cinese vuole proseguire la collaborazione con la Repubblica Islamica, nonostante abbia recentemente ridotto le importazioni di greggio dall’Iran a causa di una contesa sul prezzo.

La sicurezza energetica per la Cina viene prima di tutto e Pechino, per assicurarla, intende mantenere rapporti cordiali sia con l’Iran che con i paesi alleati degli USA in Medio Oriente, come dimostra la visita in corso nella regione del premier, Wen Jiabao, il quale ha appena siglato una serie di accordi in ambito petrolifero e nucleare con il regime saudita.

Mosca, da parte sua, appare anche più esplicita nel condannare integralmente la politica USA nei confronti dell’Iran, come ha confermato mercoledì il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov. In una dichiarazione riportata dalla Associated Press, il capo della diplomazia russa si è detto seriamente preoccupato che un attacco militare contro Teheran possa innescare una “reazione a catena” che finirebbe per destabilizzare l’intero pianeta. Lavrov ha anche criticato l’imposizione delle sanzioni, le quali penalizzano l’economia iraniana colpendo soprattutto la popolazione.

Se Cina e Russia pongono al primo posto i rispettivi interessi riguardo la questione iraniana, l’atteggiamento dell’Unione Europea sembra al contrario privilegiare l’alleanza con gli Stati Uniti a scapito degli interessi di molti paesi membri. L’UE sta infatti valutando l’adozione di un embargo totale sul greggio iraniano e la decisione definitiva dovrebbe essere presa nel corso di un summit in programma il prossimo 23 gennaio. Alcuni paesi come Francia, Germania e Gran Bretagna, appoggiano in pieno il provvedimento, mentre altri - tra cui Italia e Grecia, le quali importano quantitativi importanti di petrolio da Teheran a prezzi vantaggiosi - hanno posto delle condizioni.

Come ha fatto notare qualche giorno fa in un’intervista diffusa dall’agenzia di stampa Mehr il rappresentante iraniano all’OPEC, Seyyed Mohammad Ali Khatibi, “uno scenario nel quale le esportazioni di petrolio verso l’UE vengono bandite corrisponderebbe ad un suicidio economico per i paesi membri”. Secondo alcune statistiche, l’Iran esporta verso l’Europa circa 800 mila barili di petrolio al giorno e un eventuale embargo provocherebbe un ulteriore aumento del prezzo del greggio, peggiorando la crisi economica in atto. A confermare l’autolesionismo dei governi europei è stato il ministro degli Esteri di Madrid, José Manuel Garcia-Margall, il quale mercoledì ha affermato che il suo paese potrebbe appoggiare le sanzioni anche se esse causeranno “gravi danni” ai due principali importatori spagnoli di petrolio iraniano.

Per far fronte al possibile venir meno del petrolio iraniano sul mercato internazionale - circa 2,2 milioni di barili al giorno - il ministro del Petrolio dell’Arabia Saudita, Ali Naimi, l’altro giorno in un’intervista alla CNN ha promesso di aumentare la produzione di greggio del proprio paese fino a 2,7 milioni di barili al giorno, portandola complessivamente a 11,8 milioni di barili. L’uscita di Naimi ha suscitato le ire di Teheran, da dove il ministro degli Esteri, Ali Akbar Salehi, ha invitato i sauditi a “riflettere e a riconsiderare la proposta”. Per Salehi, quelli che provengono da Riyadh sono “segnali poco amichevoli” e potrebbero creare problemi tra l’Iran e l’Arabia Saudita.

Per far fronte al possibile venir meno del petrolio iraniano sul mercato internazionale - circa 2,2 milioni di barili al giorno - il ministro del Petrolio dell’Arabia Saudita, Ali Naimi, l’altro giorno in un’intervista alla CNN ha promesso di aumentare la produzione di greggio del proprio paese fino a 2,7 milioni di barili al giorno, portandola complessivamente a 11,8 milioni di barili. L’uscita di Naimi ha suscitato le ire di Teheran, da dove il ministro degli Esteri, Ali Akbar Salehi, ha invitato i sauditi a “riflettere e a riconsiderare la proposta”. Per Salehi, quelli che provengono da Riyadh sono “segnali poco amichevoli” e potrebbero creare problemi tra l’Iran e l’Arabia Saudita.

Oltre alla campagna diplomatica e alla guerra economica, gli USA e i loro alleati continuano a portare avanti anche operazioni segrete contro Teheran, i cui effetti si sono visti solo pochi giorni fa con l’assassinio nella capitale dell’ennesimo scienziato nucleare iraniano, Mustafa Ahmadi Roshan.

Come ha messo in luce un’indagine del Sunday Times pubblicata il 15 gennaio, l’operazione è con ogni probabilità da attribuire al Mossad israeliano, verosimilmente con la collaborazione dell’organizzazione terroristica sunnita attiva in Iran, Jundallah. Azioni simili, ovviamente non commentate o smentite da Washington e Tel Aviv, sono mirate a provocare una reazione da parte iraniana, così da giustificare un’aggressione militare.

Un attacco preventivo contro le installazioni nucleari iraniane non sembra in ogni caso imminente. Qualche segnale di cautela da parte di Israele è giunto negli ultimi giorni. Non solo è stata rimandata un’esercitazione militare congiunta tra USA e Israele che avrebbe potuto alimentare le tensioni con Teheran, ma anche il ministro della Difesa Ehud Barak nel corso di un’intervista alla radio militare israeliana mercoledì ha affermato che la decisione da parte del suo governo di attaccare l’Iran è ancora “molto lontana”.

Queste rassicurazioni contribuiscono in ogni caso ben poco a dissipare i timori di un nuovo conflitto in Medio Oriente dalle conseguenze rovinose. Stati Uniti e Israele sembrano infatti disposti a tutto pur di spezzare l’asse di resistenza nella regione che si fonda precisamente sulla Repubblica Islamica. Minacce, sanzioni e operazioni segrete di stampo terroristico rimarranno così all’ordine del giorno fino a quando a Teheran non verrà installato un regime meglio disposto verso i loro interessi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il presidente e autocrate della repubblica centro-asiatica del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, aveva presentato le elezioni parlamentari di domenica scorsa come uno dei primi passi verso la democratizzazione del paese ex sovietico. I risultati, tuttavia, pur avendo rotto formalmente il monopolio del partito di governo, hanno assegnato nuovamente una maggioranza schiacciante alla formazione politica di Nazarbayev, suscitando le critiche degli osservatori internazionali che hanno sorvegliato le operazioni di voto.

Il partito del presidente, Nur Otan (“luce della patria”), ha ottenuto domenica l’81% dei suffragi e nel nuovo parlamento (Mazhilis) dovrà per la prima volta cedere il controllo assoluto dell’Assemblea. Due soli altri partiti sono riusciti a superare a malapena la soglia di sbarramento del 7%, Ak Zhol (7,5%) e il Partito Comunista Popolare del Kazakistan (7,2%), uno dei due partiti comunisti del paese.

Difficilmente, in ogni caso, questi due partiti rappresenteranno un qualche ostacolo all’azione del governo. Ak Zhol, soprattutto, è un partito pro-business vicino al presidente, e il suo fondatore, Azat Peruashev, era fino a pochi mesi fa membro di Nur Otan.

La Camera Bassa del Parlamento kazako conta un totale di 107 seggi, di cui 98 vengono assegnati con il voto popolare, mentre i restanti 9 sono decisi dalla stessa assemblea e rappresentano i diversi gruppi etnici del paese. In base alla tornata elettorale di domenica, Nur Otan ha conquistato 83 seggi, Ak Zhol 8 e il Partito Comunista Popolare 7. Quando lo scorso novembre Nazarbayev sciolse il Parlamento, il suo partito occupava tutti e 98 i seggi elettivi. Nel recente passato, in realtà, un altro partito (Asar) aveva ottenuto una rappresentanza in Parlamento, ma era guidato da una delle figlie del presidente, Dariga Nazarbayeva, ed è stato successivamente assorbito da Nur Otan.

In Kazakistan erano presenti circa 400 osservatori internazionali, tra cui quelli della missione OCSE. Proprio quest’ultimo organismo ha sollevato seri dubbi circa la regolarità di un voto che non avrebbe avuto “i requisiti fondamentali di un’elezione democratica”. Secondo il capo degli osservatori dell’OCSE, “il voto ha avuto luogo sotto stretto controllo” da parte delle autorità governative e ha evidenziato “gravi restrizioni dei diritti dei cittadini”.

Il governo, inoltre, ha depennato dalle schede elettorali numerosi partiti e candidati dell’opposizione proprio alla vigilia del voto. Gli osservatori hanno documentato decine di episodi sospetti presso i seggi visitati, tra cui manipolazioni delle schede, voti multipli e irregolarità varie. Il voto, più in generale, è stato segnato da severe restrizioni alla libertà di assemblea e d’informazione, con i media che in gran parte hanno esercitato una sorta di auto-censura.

Il governo, inoltre, ha depennato dalle schede elettorali numerosi partiti e candidati dell’opposizione proprio alla vigilia del voto. Gli osservatori hanno documentato decine di episodi sospetti presso i seggi visitati, tra cui manipolazioni delle schede, voti multipli e irregolarità varie. Il voto, più in generale, è stato segnato da severe restrizioni alla libertà di assemblea e d’informazione, con i media che in gran parte hanno esercitato una sorta di auto-censura.

La condanna delle elezioni in Kazakistan da parte degli osservatori internazionali è d’altra parte pratica comune. Solo nell’aprile del 2011, erano stati denunciati brogli diffusi e intimidazioni durante il voto che aveva confermato Nazarbayev alla presidenza con il 95% dei consensi. In quell’occasione, anche un candidato rivale aveva dichiarato pubblicamente di aver votato per il presidente.

Nazarbayev e la sua cerchia di potere intendevano utilizzare il voto di domenica per legittimare di fronte alla comunità internazionale l’immagine di un regime dalle tendenze autoritarie e macchiato dalle ripetute accuse di violazioni dei diritti umani. Solo un mese fa, ad esempio, la città di Zhanaozen era stata teatro di violenti scontri tra le forze di polizia e i lavoratori del settore petrolifero in sciopero che causarono 17 morti. In seguito a questi fatti, il presidente aveva decretato lo stato di emergenza fino al 5 gennaio scorso, poi prolungato fino alla fine del mese.

Nonostante le proteste contro il regime non abbiano finora visto nemmeno lontanamente la partecipazione di massa vista da un anno a questa parte nei paesi arabi, il malcontento popolare in Kazakistan sembra covare sotto le ceneri. A conferma dei malumori crescenti, uno dei partiti dell’opposizione che non ha superato la soglia di sbarramento - Partito Social Democratico Nazionale (OSDP) - ha organizzato una piccola manifestazione martedì nella principale città del paese, Almaty, chiedendo l’annullamento del voto. Per tutta risposta, le autorità hanno subito oscurato un sito web allineato con l’OSDP.

Il Kazakistan è uno dei quattro paesi centro-asiatici dell’ex Unione Sovietica guidati da leader autoritari già facenti parte della vecchia oligarchia stalinista. Gli altri sono Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, mentre il quinto paese della regione, il Kirghizistan, dopo una sollevazione popolare nel 2010 è alle prese con un complicato processo di transizione verso un sistema apparentemente democratico e multipartitico.

Il Kazakistan è uno dei quattro paesi centro-asiatici dell’ex Unione Sovietica guidati da leader autoritari già facenti parte della vecchia oligarchia stalinista. Gli altri sono Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, mentre il quinto paese della regione, il Kirghizistan, dopo una sollevazione popolare nel 2010 è alle prese con un complicato processo di transizione verso un sistema apparentemente democratico e multipartitico.

Alla guida del paese fin dall’indipendenza da Mosca, il 71enne Nursultan Nazarbayev ha saputo destreggiarsi abilmente per due decenni tra Russia e Stati Uniti, in virtù della posizione strategica del Kazakistan e delle sue ingenti risorse energetiche (petrolio e gas naturale). Grazie a queste ultime, l’ex primo segretario del Partito Comunista Kazako nell’era sovietica e il suo entourage si sono arricchiti enormemente coltivando rapporti di favore con le grandi compagnie estrattive che operano nel paese.

Affacciato sul Mar Caspio, il Kazakistan ha una superficie nove volte superiore a quella dell’Italia ma conta appena 16 milioni di abitanti. Oltre alla presenza di numerosi giacimenti petroliferi sfruttati da varie corporation americane, il paese rappresenta una via di transito fondamentale per le forniture statunitensi dirette nel vicino Afghanistan. Per queste ragioni, malgrado la natura marcatamente autoritaria del regime, Washington continua ad intrattenere rapporti più che cordiali con Nazarbayev.

Di conseguenza, le reazioni degli Stati Uniti al voto di domenica e alle denunce degli osservatori internazionali sono state fin troppo pacate. “Siamo ansiosi di collaborare con il nuovo Parlamento multi-partitico e di proseguire la nostra cooperazione con il governo e il popolo del Kazakistan”, recitava lunedì una nota ufficiale del Dipartimento di Stato. Ricalcando poi la consueta retorica che caratterizza i rapporti degli USA con i regimi anti-democratici alleati, la dichiarazione non è andata oltre un generico auspicio che il governo del Kazakistan “possa mantenere la promessa di introdurre le riforme necessarie a creare un genuino pluralismo” del sistema.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le elezioni presidenziali tenutesi sabato scorso sull’isola di Taiwan hanno assegnato la vittoria al candidato dei nazionalisti del Kuomintang (KMT), Ma Ying-jeou. Il presidente in carica si è imposto con un margine superiore a quello previsto alla vigilia sulla rivale del Partito Democratico Progressista (DPP), Tsai Ing-wen. L’esito del voto ha fatto trarre un sospiro di sollievo a Pechino e a Washington, da dove più o meno apertamente si auspicava una conferma di Ma e della sua politica di distensione nei confronti della Cina, così da evitare l’apertura di un nuovo fronte nella contesa sempre più aspra tra le due superpotenze nel continente asiatico.

Quello che si annunciava come un “testa a testa” tra i due principali candidati alla guida del paese si è risolto dunque in un successo piuttosto agevole di Ma Ying-jeou, il quale ha raccolto il 51,6% dei consensi, vale a dire circa 800 mila voti in più rispetto alla leader dell’opposizione, fermatasi al 45,6%. Un terzo candidato di centro-destra, James Soong, ha ricevuto appena il 2,8% dei suffragi, senza riuscire ad attrarre una parte consistente del voto conservatore deluso dal presidente uscente.

Nonostante la vittoria, Ma Ying-jeou ha visto un sensibile calo dei consensi rispetto al 2008, quando ottenne il 58,5% dopo i due mandati del presidente DPP, Chen Shui-bian, caratterizzati da crescenti tensioni con Pechino. Oltre alle presidenziali, sabato scorso a Taiwan si è votato anche per il rinnovo del Parlamento, con il KMT che ha conquistato 64 seggi su 113, perdendo la supermaggioranza dei due terzi di cui disponeva.

I rapporti con la Cina sono stati al centro della campagna elettorale taiwanese. Tsai Ing-wen aveva puntato su un appello populista che faceva leva sulle crescenti disparità economiche nel paese e sulla perdita di posti di lavoro causata dalla delocalizzazione di molte aziende locali verso la Cina grazie alla politica perseguita da Ma. Favorevole all’indipendenza totale dalla madrepatria, il DPP aveva promesso di rivedere il cosiddetto “Consenso 1992”, l’accordo che il Partito Comunista Cinese e il KMT avevano raggiunto in quell’anno e con il quale accettavano il principio di una sola Cina. Per entrambi, cioè, Taiwan è parte integrante della Cina, della quale però entrambi continuano a considerarsi il governo legittimo.

Con questa peculiare soluzione, Taipei e Pechino hanno costruito stretti legami economici, a partire soprattutto dall’ascesa al potere di Ma nel 2008. Allo stesso tempo, Taiwan ha potuto così mantenere la propria autonomia politica dalla Cina, grazie ad un equilibrio che rischiava di essere messo a repentaglio da un’eventuale successo elettorale di Tsai Ing-wen. A prevalere tra gli elettori sembrano essere stati perciò i timori di un possibile nuovo deterioramento dei rapporti con Pechino con un governo DPP. Pechino da parte sua, continua a considerare l’isola una provincia ribelle e minaccia di scatenare una guerra nel caso Taipei dovesse dichiarare la propria indipendenza.

Con questa peculiare soluzione, Taipei e Pechino hanno costruito stretti legami economici, a partire soprattutto dall’ascesa al potere di Ma nel 2008. Allo stesso tempo, Taiwan ha potuto così mantenere la propria autonomia politica dalla Cina, grazie ad un equilibrio che rischiava di essere messo a repentaglio da un’eventuale successo elettorale di Tsai Ing-wen. A prevalere tra gli elettori sembrano essere stati perciò i timori di un possibile nuovo deterioramento dei rapporti con Pechino con un governo DPP. Pechino da parte sua, continua a considerare l’isola una provincia ribelle e minaccia di scatenare una guerra nel caso Taipei dovesse dichiarare la propria indipendenza.

Dopo la rivoluzione cinese del 1949, il Kuomintang sconfitto fuggì a Taiwan, dove mantenne significativamente la denominazione “Repubblica di Cina”. Da allora, il regime del KMT ha avuto il pieno appoggio degli Stati Uniti, i quali anzi fino al 1972 lo riconoscevano come l’unico governo legittimo di tutta la Cina. Il riavvicinamento al governo comunista portò però al riconoscimento da parte di Washington della sovranità di Pechino su tutta la Cina, compresa Taiwan, anche se il sostegno economico e militare a Taipei prosegue tuttora. Il DPP, bandito fino agli anni Ottanta, è diventato il principale partito di opposizione nel 1987, quando a Taiwan venne revocata la legge marziale ed ebbe inizio il percorso verso un sistema multipartitico.

Oggi la Cina è diventata ormai il principale partner commerciale di Taiwan. Nel 2010 il governo guidato da Ma ha siglato un importante accordo di cooperazione economica con Pechino che ha fatto lievitare gli scambi commerciali e gli investimenti tra i due paesi. Nel 2008, invece, erano stati inaugurati i primi collegamenti diretti, favorendo in particolare il flusso turistico verso Taiwan dove milioni di visitatori cinesi contribuiscono annualmente con circa 3 miliardi di dollari alla crescita economica dell’isola.

La politica di Ma ha trovato il consenso delle grandi aziende di Taiwan, agevolate dalla disponibilità di manodopera a basso costo in Cina, dove hanno avuto accesso negli ultimi anni. Per questo, nelle settimane precedenti il voto, i vertici di queste compagnie attive nella madrepatria avevano incoraggiato i loro dipendenti taiwanesi a recarsi sull’isola per votare a favore del Kuomintang. Secondo i resoconti dei media, circa 200 mila taiwanesi residenti in Cina hanno partecipato alle elezioni di sabato scorso e le spese per il viaggio di molti di essi sarebbero state pagate interamente dalle loro aziende.

La sconfitta del Partito Democratico Progressista è dovuta in parte anche al venir meno del sostegno della sua tradizionale base elettorale, rappresentata dai proprietari agricoli e dalle piccole aziende. Entrambi i settori hanno infatti beneficiato dell’accordo di cooperazione economica del 2010 che ha abbattuto le tariffe doganali di centinaia di prodotti destinati alla Cina, dando un grande impulso alle esportazioni taiwanesi. Gli scambi commerciali con Pechino nel 2011 hanno fatto registrare un saldo positivo per Taiwan pari a 78,8 miliardi di dollari, mentre si stima che senza il suddetto accordo di cooperazione il disavanzo per Taipei sarebbe stato di circa 10 miliardi.

La sconfitta del Partito Democratico Progressista è dovuta in parte anche al venir meno del sostegno della sua tradizionale base elettorale, rappresentata dai proprietari agricoli e dalle piccole aziende. Entrambi i settori hanno infatti beneficiato dell’accordo di cooperazione economica del 2010 che ha abbattuto le tariffe doganali di centinaia di prodotti destinati alla Cina, dando un grande impulso alle esportazioni taiwanesi. Gli scambi commerciali con Pechino nel 2011 hanno fatto registrare un saldo positivo per Taiwan pari a 78,8 miliardi di dollari, mentre si stima che senza il suddetto accordo di cooperazione il disavanzo per Taipei sarebbe stato di circa 10 miliardi.

Ma Ying-jeou ha inoltre capitalizzato l’appoggio di Washington per il Kuomintang. Nonostante l’amministrazione Obama fin dal 2009 abbia intrapreso una politica aggressiva nei confronti della Cina, l’atteggiamento americano su Taiwan rimane estremamente cauto. Pechino attribuisce d’altra parte un interesse vitale alla questione dell’isola, sulla quale tiene puntati più di mille missili balistici. Gli Stati Uniti, da parte loro, sarebbero obbligati ad intervenire in difesa di Taiwan in caso di aggressione militare.

Vista la delicatezza della situazione, non è sorprendente che la visita della candidata alla presidenza per il DPP a Washington lo scorso settembre non abbia convinto la Casa Bianca che una sua eventuale vittoria avrebbe garantito la stessa stabilità nei rapporti con Pechino che ha contraddistinto il primo mandato di Ma Ying-jeou.

Il risultato elettorale, in ogni caso, conferma la diffidenza e i dubbi che rimangono tra l’elettorato di Taiwan nei confronti della Cina e che peseranno sulla politica del presidente nei prossimi quattro anni. Le difficoltà che attendono il KMT derivano anche dalle crescenti tensioni sociali nel paese, dove a beneficiare della crescita economica innescata dalla partnership con Pechino sono state soprattutto le aziende private e i grandi interessi economici, a scapito di lavoratori e classe media. A conferma di un certo malcontento, l’affluenza alle urne è stata la più bassa tra le cinque elezioni presidenziali tenute nella storia di Taiwan (74%).

I prossimi passi nel riavvicinamento tra i due paesi promesso dal presidente rischiano di scontrarsi con una certa opposizione anche in Cina. Le aziende pubbliche cinesi si oppongono infatti alla cancellazione dei dazi doganali per le importazioni da Taiwan, così come le compagnie finanziarie sembrano temere la concorrenza delle banche dell’isola. Ma, infine, dovrà fare i conti a breve con la nuova leadership che si installerà a Pechino durante il 2012 e i cui orientamenti saranno tutti da verificare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Un vertice all’insegna dell’armonia, quello di Berlino tra Mario Monti e Angela Merkel, ma che non ha dato nessun impulso particolare alle Borse e, a livello macroeconomico, è passato quasi inosservato. Perché, in effetti, la recente visita berlinese del premier italiano alla Cancelliera si é conclusa senza un vero e proprio confronto: ancora una volta, le decisioni importanti sono rimandate a un futuro appuntamento. Ancora una volta i leader europei temporeggiano ed evitano di affrontare direttamente i nodi della crisi, concentrandosi su se stessi e sulle problematiche interne.

Monti non ha mancato di presentare le sue prospettive per la ripresa dell’economia europea in maniera decisa, senza tuttavia suscitare discussione nonostante in chiaro disaccordo con la caparbia (e nota) posizione di Angela Merkel. Non ha posto alla Germania un vero e proprio aut-aut, ma ha fatto capire perfettamente che in cambio di ulteriori sacrifici, l'Italia vuole investimenti e un costo del denaro più basso.

Ancora una volta il capo del governo italiano ha ribadito i presupposti fondamentali per la sopravvivenza della moneta unica, cioè l’innalzamento miliardario del fondo di salvataggio e gli eurobonds, due interventi che eviterebbero ulteriori speculazioni nei confronti degli Stati più deboli. Monti ha inoltre chiesto maggiori investimenti che vadano a sostituire futuri tagli e misure di risparmio. Tutte idee poco gradite alla Germania di Angela Merkel, il maggior contribuente EU per quel che riguarda ogni possibile meccanismo di finanziamento e l’azionista di maggioranza per ogni modifica alle prerogative della banca centrale europea.

Eppure, nonostante l'atteggiamento sereno dei due leader, non ci sono stati dettagli importanti che abbiano in qualche modo influenzato i mercati. Perché Mario Monti, in realtà, è andato a Berlino per presentare alla Cancelliera la dolorosa manovra cui sta sottoponendo l’Italia, una sorta di lasciapassare necessario al Belpaese per tornare ad avere una voce in Europa, oltre che un’affermazione di credibilità per il suo Governo. Una manovra che è, nel frattempo, già diventata legge, ha sottolineato diverse volte il Presidente del Consiglio, quasi a volersi distaccare da quel pregiudizio tutto europeo nei confronti di un’Italia abituata a parlare senza riuscire ad arrivare mai al dunque.

E probabilmente, a giudicare dai commenti rilasciati a Berlino, Monti ha raggiunto il suo scopo. “L'Italia ha fatto molto sul fronte delle riforme”, ha commentato Angela Merkel, la più austera e potente tra i leader europei, “le misure adottate sono molto importanti.” Le parole della Merkel riecheggiano su tutti i giornali italiani: un apprezzamento strappato alla Cancelliera vale molto di questi tempi.

E probabilmente, a giudicare dai commenti rilasciati a Berlino, Monti ha raggiunto il suo scopo. “L'Italia ha fatto molto sul fronte delle riforme”, ha commentato Angela Merkel, la più austera e potente tra i leader europei, “le misure adottate sono molto importanti.” Le parole della Merkel riecheggiano su tutti i giornali italiani: un apprezzamento strappato alla Cancelliera vale molto di questi tempi.

In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Die Welt, Monti ha parlato poi di un’Italia armonica e unita, che sostiene il piano di salvataggio del suo Governo: questo è quanto emerge dai sondaggi, ha spiegato il Presidente del Consiglio italiano alla Germania.

Particolarmente evasive le risposte circa l’effettivo appoggio della politica italiana al suo Governo, che rimane comunque di natura tecnica. E quando Die Welt chiede conto di eventuali interventi sui costi esagerati dell’apparato politico, uno tra i più cari al mondo, Monti si tira indietro. Il quotidiano tedesco fa un ironico riferimento al capo stenografo del Parlamento italiano, che guadagna poco meno del re di Spagna: Monti ha spiegato allora che in questo campo il Governo ha potere limitato, perché le decisioni spettano al Parlamento stesso.

L’Italia non si sente sacrificata all’Europa, ha continuato Monti nell’intervista, ma è pronta a sacrificarsi per il bene dei propri figli (di sicuro non saranno comunque i soliti privilegiati a doversi sacrificare per i propri figli, si può leggere fra le righe). La protesta anti-Europa potrebbe nascere nel momento in cui gli italiani non vedono miglioramenti tangibili e la parola chiave per ottenere dei risultati è ora crescita economica. Le decisioni concrete si vedranno tuttavia il 20 gennaio, quando i leader si incontreranno nuovamente a Roma per “continuare la cooperazione”: Monti nell'occasione si presenterà con un altro scalpo strappato agli italiani?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Qualche giorno fa, la Corte Suprema di Israele ha confermato la legittimità di una legge discriminatoria e anti-democratica, emanata nel 2003 dalla Knesset (Parlamento), che restringe drasticamente le possibilità di ottenere la cittadinanza israeliana. Con la sentenza di mercoledì scorso è stato cioè respinto un ricorso presentato da Adalah, un’associazione che si batte per i diritti della minoranza araba di Israele, lasciando in vigore una misura che nega la naturalizzazione automatica dei coniugi di cittadini israeliani, in larga misura di origine palestinese.

A sostegno della legge sulla cittadinanza si sono espressi sei giudici dell’Alta Corte, mentre cinque ne hanno chiesto l’annullamento. Per la maggioranza, la naturalizzazione dei palestinesi tramite il matrimonio rappresenta una minaccia per la sicurezza del paese: per questo, nelle parole della sentenza, “il diritto di costruire una famiglia non deve necessariamente realizzarsi all’interno dei confini di Israele”.

A sottolineare la natura profondamente razzista della legge ratificata dalla Corte Suprema, così come la politica di apartheid perseguita dalla classe dirigente israeliana, sono state le parole del giudice Asher Grunis che ha votato con la maggioranza, secondo il quale “i diritti umani non possono essere una ricetta per il suicidio della nazione”. Diametralmente opposta è stata invece l’opinione della minoranza, espressa dalla presidente della Corte, Dorit Beinisch, per la quale “la legge andrebbe soppressa, poiché viola il diritto di uguaglianza”.

Secondo i dati ufficiali, tra il 1994 e il 2002, circa 135 mila palestinesi furono naturalizzati grazie al matrimonio e i loro coniugi erano in gran parte arabi israeliani. Per porre un freno a questa tendenza, nel maggio del 2002 il governo decise di sospendere la concessione della cittadinanza automatica. L’anno successivo, la Knesset prese in mano l’iniziativa approvando una nuova legge temporanea che limitava sensibilmente il percorso verso la cittadinanza per coloro che avrebbero sposato residenti di Israele. Il provvedimento è stato successivamente prorogato in due occasioni, mentre nel 2007 le associazioni per i diritti civili hanno dato inizio ai procedimenti legali per chiederne il ritiro.

La legge in questione, in teoria, esclude dalle restrizioni i palestinesi uomini con più di 36 anni e le donne oltre i 25. Le limitazioni imposte rimangono però spesso insormontabili, tanto che, secondo un avvocato israeliano citato dalla Associated Press, nel 2011 solo 33 richieste di esenzione dalla legge sono state approvate su 3.000 presentate. Per il Jerusalem Post, inoltre, i coniugi residenti in Cisgiordania sono del tutto esclusi dalla possibilità di ottenere la cittadinanza israeliana.

La legge in questione, in teoria, esclude dalle restrizioni i palestinesi uomini con più di 36 anni e le donne oltre i 25. Le limitazioni imposte rimangono però spesso insormontabili, tanto che, secondo un avvocato israeliano citato dalla Associated Press, nel 2011 solo 33 richieste di esenzione dalla legge sono state approvate su 3.000 presentate. Per il Jerusalem Post, inoltre, i coniugi residenti in Cisgiordania sono del tutto esclusi dalla possibilità di ottenere la cittadinanza israeliana.

Le reazioni alla sentenza da parte della società civile e di alcuni politici dell’opposizione in Israele sono state molto dure. Per la parlamentare del partito di sinistra Meretz, Zahava Gal-On, la quale aveva partecipato alla presentazione del ricorso, il verdetto rappresenta una macchia indelebile per Israele. Secondo Adalah, poi, l’alta corte ha approvato una legge che “non esiste in nessun paese democratico del pianeta” e che “proibisce ai cittadini di avere una famiglia in Israele unicamente sulla base della loro appartenenza etnica”. Inoltre, per la stessa organizzazione, “questa sentenza dimostra come i diritti civili della minoranza araba in Israele siano stati erosi in maniera pericolosa e senza precedenti”.

Un altro co-sponsor del ricorso alla Corte Suprema era l’Associazione per i Diritti Civili in Israele (ACRI), i cui avvocati hanno affermato che “la maggioranza dei giudici ha messo il proprio sigillo su una legge razzista che metterà a repentaglio le vite di famiglie la cui sola colpa è quella di avere sangue palestinese nelle vene”.

Gli arabi costituiscono circa un quinto degli oltre sette milioni di abitanti di Israele. Altri tre milioni di palestinesi vivono in Cisgiordania e a Gaza. Numerose sono le famiglie che sono state divise da linee di demarcazione artificiali stabilite dopo le guerre tra israeliani e palestinesi, così che i matrimoni tra gli arabi che risiedono da una parte e dall’altra del confine sono molto diffusi.

Per una parte degli israeliani, tuttavia, il conferimento della cittadinanza ai palestinesi costituisce una minaccia all’identità ebraica dello Stato e la sentenza di mercoledì della Corte Suprema asseconda appunto queste tendenze retrograde e reazionarie presenti nel paese.