- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

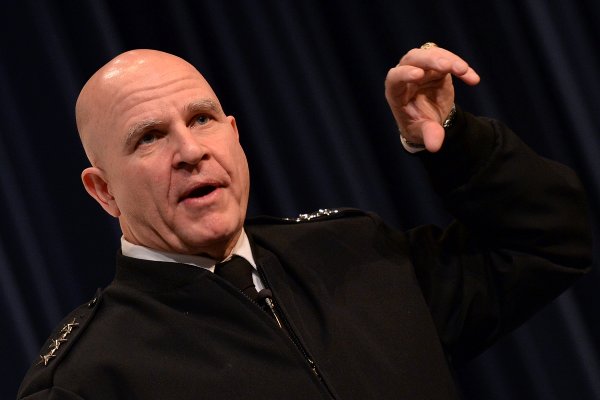

Nella serata di lunedì, il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato ufficialmente la nomina del generale Herbert Raymond McMaster a consigliere per la Sicurezza Nazionale in sostituzione dell’ex generale Michael Flynn, dimessosi settimana scorsa per avere mentito alla Casa Bianca sul contenuto delle sue discussioni private con l’ambasciatore russo a Washington.

La scelta di McMaster ha fondamentalmente due implicazioni. La prima e più ovvia è legata all’intenzione di Trump di continuare ad assegnare un ruolo prioritario ai militari all’interno della sua amministrazione, mentre la seconda indica un possibile precoce cambiamento di rotta sugli orientamenti strategici USA che riguardano i rapporti con la Russia.

McMaster, per cominciare, è almeno il quarto alto ufficiale – in servizio o a riposo – a occupare un incarico cruciale nella formulazione delle politiche relative agli affari esteri e alla “sicurezza nazionale” del nuovo governo. Gli altri sono il segretario alla Difesa, James Mattis, quello per la Sicurezza Interna, John Kelly, e il capo di gabinetto del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Keith Kellogg.

Dopo le dimissioni di Flynn, quest’ultimo aveva svolto le funzioni di direttore ad interim del Consiglio, mentre ora tornerà a occupare la posizione che gli era stata assegnata in precedenza, diventando di fatto il numero due di McMaster.

La stampa ufficiale americana ha accolto largamente con favore la nomina del nuovo consigliere del presidente, evitando del tutto i commenti critici che avevano accompagnato la scelta di Michael Flynn, ritenuto da subito troppo accomodante nei confronti del Cremlino.

Le doti attribuite spesso con entusiasmo a McMaster si riferiscono soprattutto alle sue doti di comando, ma anche a quelle “intellettuali” che gli hanno consentito di distinguersi nell’analisi delle strategie militari e delle minacce alla sicurezza americana, ma anche alla capacità di sapersi confrontare con i propri superiori o con le autorità civili per la difesa delle proprie idee.

Quest’ultima caratteristica, assieme al fatto di non avere ricoperto incarichi ai vertici della NATO né di avere legami apparenti con gli ambienti “neo-con”, ha convinto alcuni commentatori filo-russi a intravedere nella nomina di McMaster una certa coerenza con quella di Michael Flynn o, quanto meno, l’intenzione di Trump di provare a resistere alle pressioni di quella parte della classe dirigente USA che chiede continuità con le politiche di confronto verso Mosca adottate dall’amministrazione Obama.

Trump avrebbe infatti messo da parte altri candidati alla carica di consigliere per la Sicurezza Nazionale facilmente riconducibili alla fazione dei “falchi” anti-russi, come l’ex sottosegretario di Stato ed ex ambasciatore USA all’ONU, John Bolton, e l’ex direttore della CIA, generale David Petraeus, in modo da avere al proprio fianco una personalità disposta ad assecondare la propria visione strategica.

In realtà, più che la semplice considerazione riservata a Bolton o a Petraeus, è proprio la nomina stessa di McMaster ad apparire come una concessione agli oppositori interni di Trump che, nella comunità dell’intelligence, nel Partito Democratico e in una parte di quello Repubblicano stanno alimentando la caccia alle streghe anti-russa negli Stati Uniti.

Anche se McMaster non è direttamente legato a questi ambienti, i suoi precedenti lasciano pochi dubbi sulle posizioni relative alla Russia. Già distintosi come capitano durante la prima Guerra del Golfo, il nuovo consigliere di Trump aveva attirato l’attenzione proprio di Petraeus per essere stato il primo comandante a reclutare con successo milizie tribali sunnite in Iraq che avrebbero in seguito aiutato le forze di invasione americane a combattere i cosiddetti “insorti” nel paese mediorientale. A fianco di Petraeus, il quale ha recentemente definito quella russa una minaccia “senza precedenti” per gli Stati Uniti, McMaster ha scalato le gerarchie dell’esercito, mentre più recentemente è stato coinvolto nella “pianificazione strategica” del ruolo delle forze armate USA per il futuro a fronte delle crescenti sfide planetarie.

A fianco di Petraeus, il quale ha recentemente definito quella russa una minaccia “senza precedenti” per gli Stati Uniti, McMaster ha scalato le gerarchie dell’esercito, mentre più recentemente è stato coinvolto nella “pianificazione strategica” del ruolo delle forze armate USA per il futuro a fronte delle crescenti sfide planetarie.

Quasi tutti i commenti di questi giorni sulla sua nomina hanno poi citato un suo libro del 1997 sulla guerra in Vietnam, ampiamente diffuso tra i vertici militari americani. In esso, McMaster criticava gli alti ufficiali del suo paese e l’allora segretario alla Difesa, Robert McNamara, per non avere offerto maggiore resistenza ai fallimentari piani militari del presidente Johnson, definiti in sostanza troppo prudenti.

L’insistenza su questo particolare, che rifletterebbe una qualche attitudine anti-establishment del generale McMaster, sembra quasi un avvertimento a Trump della capacità del suo nuovo consigliere a resistere eventuali tentazioni filo-russe della Casa Bianca.

A definire ancora meglio gli orientamenti di McMaster è stata però la soddisfazione espressa per la sua nomina da parte di molti politici e commentatori che hanno attaccato Trump per il suo approccio troppo tenero nei confronti della Russia.

Tra i più entusiasti va segnalato il senatore Repubblicano dell’Arizona, John McCain, finora probabilmente il più feroce accusatore delle presunte interferenze di Mosca negli affari americani, ma anche protagonista di accese critiche verso il neo-presidente. L’ex candidato alla Casa Bianca ha elogiato Trump per una scelta che non avrebbe potuto immaginare migliore.

Anche dagli ambienti Democratici sono giunte parole di stima sia per McMaster che per la decisione di Trump. Il deputato Adam Smith, della commissione Forze Armate della Camera dei Rappresentanti, ha ad esempio definito la nomina un chiaro miglioramento rispetto a Michael Flynn.

McMaster, d’altra parte, negli ultimi anni è stato impegnato in prima persona nell’elaborazione dei piani militari che hanno come obiettivo la Russia, considerata da coloro che attaccano Trump come il principale ostacolo al dispiegarsi dell’egemonia di Washington in aree cruciali del globo, a cominciare dall’Europa, dal Medio Oriente e dall’Asia centrale.

Alcuni giornali americani lo hanno definito “tutt’altro che amico della Russia”. La pubblicazione Roll Call, dedicata all’attività del Congresso USA, ha ricordato come lo scorso mese di maggio McMaster avesse discusso presso l’influente think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) della minaccia di Mosca e dell’annessione della Crimea in termini assimilabili alla retorica anti-russa dilagata in America in questi ultimi anni. Nello stesso intervento era rilevabile infine un vero e proprio compendio del pensiero “neo-con”, così come delle apprensioni che animano la classe dirigente americana per il declino del proprio paese.

Nello stesso intervento era rilevabile infine un vero e proprio compendio del pensiero “neo-con”, così come delle apprensioni che animano la classe dirigente americana per il declino del proprio paese.

Nel definire di natura “offensiva” gli obiettivi e le attività della Russia, McMaster aveva accusato il Cremlino di volere il “tracollo dell’ordine seguito alla Seconda Guerra Mondiale”, assieme allo stravolgimento degli equilibri economici, politici e relativi alla sicurezza del dopo Guerra Fredda, in modo da costruire nuovi scenari “più favorevoli ai propri interessi”.

Se i rapporti di forza all’interno dell’amministrazione Trump appaiono ancora in fase di assestamento e il conflitto interno ai vari organi dello stato americano tutt’altro che risolto, gli sviluppi più recenti suggeriscono un progressivo avanzamento delle posizioni della fazione anti-russa. Le dimissioni di Michael Flynn e la nomina a nuovo consigliere per la Sicurezza Nazionale del generale McMaster non fanno altro che confermare questa tendenza in atto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La trasferta europea del vice-presidente americano, Mike Pence, avrebbe dovuto servire a rassicurare i leader del vecchio continente circa l’impegno della nuova amministrazione Trump nei confronti della NATO, ma anche per l’integrità dell’Unione e per il consolidamento della partnership transatlantica, nonostante le prese di posizione minacciose su tutti questi fronti da parte del nuovo inquilino della Casa Bianca.

Gli interventi pubblici di Pence, prima in occasione dell’annuale Summit sulla Sicurezza di Monaco di Baviera poi a Bruxelles nella giornata di lunedì, non sembrano essere andati però al di là di rassicurazioni formali in merito al mantenimento dei tradizionali legami tra USA ed Europa. Da questa parte dell’Atlantico, perciò, la diffidenza è apparsa evidente, così come le apprensioni per le scelte di un’amministrazione che potrebbe minacciare per la prima volta gli equilibri strategici in Occidente usciti dal secondo conflitto mondiale.

Già a Monaco, Pence aveva suscitato più di un malumore dopo avere confermato sostanzialmente le intenzioni di Trump di cercare un’intesa con Mosca su determinate questioni. Vista l’isteria anti-russa che continua a prevalere in alcuni paesi europei, ciò è bastato a far passare relativamente in secondo piano la promessa del “fermo sostegno” alla NATO da parte di Washington.

Le ansie europee vanno collegate a una serie di dichiarazioni fatte da Trump fin dalla campagna elettorale, come quella in cui aveva definito la NATO “obsoleta”. In altre occasioni, il neo-presidente americano aveva invitato i partner dell’Alleanza ad aumentare le spese militari almeno fino al 2% del PIL, per evitare il possibile disimpegno degli USA nei confronti di alleati che non intendano contribuire a sufficienza alla propria sicurezza.

Su quest’ultimo punto era tornato settimana scorsa il segretario alla Difesa, generale James Mattis, e lo ha ribadito lo stesso Pence a Monaco. Entrambi avevano in mente soprattutto la Germania, i cui leader hanno però escluso che questo livello di spesa possa essere raggiunto nel breve periodo, nonostante il massiccio aumento già previsto da Berlino per gli stanziamenti destinati all’ambito militare.

Per quanto riguarda l’approccio alla Russia, la delegazione americana a Monaco ha mostrato tutte le divisioni che sono emerse a Washington e che hanno recentemente portato alle dimissioni del consigliere per la Sicurezza Nazionale, Michael Flynn.

Se Pence ha dato voce in parte agli auspici di Trump per la riapertura del dialogo con Mosca, due senatori USA presenti a Monaco – il Repubblicano Lindsey Graham e il Democratico Christopher Murphy – sono apparsi di tutt’altro avviso. Il primo, ad esempio, ha annunciato che nel corso del 2017 il Congresso americano si dedicherà alla stesura di nuove sanzioni contro la Russia, mentre il secondo ha garantito che su questo fronte non ci saranno differenze tra i punti di vista dei due partiti.

Le parole di Pence sono state però quelle ascoltate con maggiore attenzione in Europa. I media hanno evidenziato il persistere di riserve da parte dei leader europei, non tanto per le convinzioni del vice-presidente quanto per il fatto che nessuno in questo momento appare in grado di sapere fino a che punto gli impegni presi da quest’ultimo corrispondano a quelli che intenderà prendere Trump.

Per alcuni giornali americani, il sentimento prevalente in Europa dopo la visita di Pence è perciò di “aperto scetticismo”. All’ambivalenza di Pence sulle questioni della sicurezza in Europa ha fatto seguito quella del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. L’ex premier polacco ha assicurato di avere ricevuto tre risposte confortanti da Pence su altrettante domande relative alla visione di Washington “sull’importanza dell’ordine internazionale basato sul diritto, sulla sicurezza fondata sul ruolo della NATO e sull’idea di un’Europa unita”.

Tuttavia, Tusk non ha nascosto nemmeno alla stampa il momento critico che stanno vivendo le relazioni transatlantiche, poiché “troppe cose sono accadute nei mesi scorsi negli USA e in Europa, troppe opinioni nuove e talvolta sorprendenti sono state espresse… per fare finta che tutto sia come prima”. Simili dichiarazioni sono decisamente inconsuete nel quadro di un vertice bilaterale tra alleati e confermano la natura eccezionale di un frangente nel quale sembra essere proprio il governo americano il principale elemento destabilizzante degli equilibri occidentali.

I tentativi del vice-presidente americano di calmare le acque nei rapporti con i vertici europei, quanto meno in attesa di una definizione migliore delle strategie della Casa Bianca, sono comunque apparsi chiari. Ad esempio, nell’incontro organizzato lunedì con la numero uno della politica estera della UE, Federica Mogherini, l’ex governatore dello stato dell’Indiana ha manifestato l’impegno del nuovo governo di Washington nel “cercare nuove modalità per rafforzare i legami con l’Unione”. Che le relazioni rimangano tese è però innegabile e lo conferma un’iniziativa estremamente insolita presa recentemente dai leader dei tre principali gruppi del parlamento europeo, i quali hanno scritto ai presidenti della Commissione e del Consiglio per chiedere loro di bloccare il candidato alla carica di ambasciatore USA presso l’UE.

Che le relazioni rimangano tese è però innegabile e lo conferma un’iniziativa estremamente insolita presa recentemente dai leader dei tre principali gruppi del parlamento europeo, i quali hanno scritto ai presidenti della Commissione e del Consiglio per chiedere loro di bloccare il candidato alla carica di ambasciatore USA presso l’UE.

Trump ha infatti scelto l’ex diplomatico Ted Malloch, più volte dichiaratosi oppositore dell’Unione Europea e sostenitore della “Brexit”. In un’intervista nel mese di gennaio alla BBC, Malloch aveva poi paragonato l’UE all’Unione Sovietica, auspicando in sostanza anche il crollo della prima.

Malgrado i toni generalmente concilianti impiegati a Monaco e a Bruxelles, la trasferta europea di Mike Pence ha fatto dunque poco o nulla per alleviare le preoccupazioni legate all’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. L’agenda ultra-nazionalista del nuovo presidente americano, assieme agli incerti progetti di pacificazione con la Russia, prospetta infatti un percorso divergente tra USA e Europa e, soprattutto, tra Washington e Berlino, sotto le spinte di una competizione crescente in ambito economico e commerciale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le dimissioni a inizio settimana dell’ormai ex consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, generale Michael Flynn, hanno infiammato il gravissimo conflitto in corso tra il presidente Trump e una comunità dell’intelligence americana intenzionata a imporre a tutti i costi la propria visione strategica alla nuova amministrazione Repubblicana.

Per quanti si attendevano una capitolazione da parte di Trump alla fazione dell’apparato di potere ferocemente anti-russo, che fa capo agli ambienti politici “neo-con” ed è ben rappresentato anche all’interno del nuovo governo, le dichiarazioni del presidente nella giornata di mercoledì sono arrivate come una doccia fredda.

Trump è infatti tornato ad attaccare frontalmente le agenzie di intelligence americane, a conferma non tanto della sua determinazione personale nel mettere queste ultime sotto il controllo politico dell’esecutivo, quanto della forza dei poteri che lo hanno lanciato verso la Casa Bianca e che intendono perseguire strategie diverse nei confronti di Mosca rispetto a quelle dell’amministrazione Obama.

Trump ha dunque condannato senza mezzi termini le fughe di notizie che nei giorni scorsi avevano provocato un’accesa polemica attorno alle discussioni di Flynn con l’ambasciatore russo a Washington, durante le quali il consigliere del presidente aveva promesso un rilassamento delle sanzioni adottate da Obama nei confronti di Mosca.

Le imbeccate sui presunti legami con la Russia di uomini vicini al presidente da parte della CIA a giornali come New York Times e Washington Post, sempre più spesso vere e proprie casse di risonanza dell’intelligence americana, sono state definite da Trump “illegali” e “criminali” nel corso di una conferenza stampa con il premier israeliano Netanyahu. Già in precedenza, poi, Trump aveva tuonato su Twitter contro CIA, FBI e NSA, minacciando una qualche purga per eliminare gli elementi ostili alla sua amministrazione.

La battaglia contro le tendenze del neo-presidente a fare della Russia una sorta di partner temporaneo degli Stati Uniti, sia pure per ragioni tattiche e di natura tutt’altro che pacifista, era stata d’altra parte alimentata poche ore prima da nuovi articoli del Times e del Post, rigorosamente basati su informazioni non provate e ottenute da anonime fonti dell’intelligence.

Il primo, ad esempio, aveva scritto di contatti tenuti da tempo tra personalità vicine al presidente con esponenti dei vertici dell’intelligence russa. Delle opinioni esposte non è stato dato come di consueto nessun riscontro concreto, ma esse sono state presentate nuovamente come fatti incontestabili solo perché garantite dalle parole di anonimi “officials” dei servizi segreti, di non specificate agenzie governative o dello stesso Consiglio per la Sicurezza Nazionale.

A far salire le tensioni e allo stesso tempo a dare l’idea del livello di scontro in atto è stato anche un articolo pubblicato giovedì dal Wall Street Journal. In esso viene spiegato come le agenzie di intelligence americane abbiano deciso di non sottoporre al presidente determinate informazioni sensibili da loro raccolte, per il timore esplicito di possibili fughe di notizie e, implicito, che lo stesso Trump o uomini del suo staff possano volontariamente o accidentalmente passarle alla Russia.

Quest’ultima conclusione, anche se non espressa apertamente dal Journal o dalle sue fonti, è particolarmente inquietante. Infatti, da una simile considerazione alla formulazione di accuse per un eventuale impeachment, se non addirittura per tradimento, il passo sembra decisamente breve. Proprio dell’ipotesi impeachment per Trump si sta peraltro parlando pubblicamente a Washington, soprattutto da parte di esponenti di un Partito Democratico pressoché interamente allineato alle posizione dell’intelligence americana.

Lo stesso articolo ricorda che per l’intelligence USA non è pratica nuova tenere un presidente all’oscuro di alcuni aspetti del proprio lavoro, in particolare riguardo ai metodi relativi alla raccolta di informazioni o all’identità delle fonti. Tuttavia, mentre in passato l’occultamento di alcune informazioni era dovuto per lo più alla necessità ad esempio di proteggere le stesse fonti o gli agenti sul campo, nel caso attuale la decisione dell’intelligence dipende dalla mancanza di fiducia nel presidente.

Nel caso qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio sulla natura delle divisioni tra Casa Bianca e intelligence, il Journal spiega infine che determinate informazioni vengono tenute lontane dal tavolo di Trump a causa delle “ripetute manifestazioni di simpatia e ammirazione espresse dal presidente per Vladimir Putin”. Questa ostilità dell’intelligence nei confronti di Trump spiega anche un’iniziativa che la Casa Bianca starebbe prendendo in considerazione e che è circolata giovedì sui media americani. Il presidente avrebbe cioè intenzione di affidare al numero uno del fondo di investimenti Cerberus Capital Management, Stephen Feinberg, l’incarico di condurre una “revisione” delle modalità con cui operano le agenzie di intelligence USA, con l’obiettivo finale di implementare una ristrutturazione delle stesse per portarle sotto il controllo più stretto del presidente.

Questa ostilità dell’intelligence nei confronti di Trump spiega anche un’iniziativa che la Casa Bianca starebbe prendendo in considerazione e che è circolata giovedì sui media americani. Il presidente avrebbe cioè intenzione di affidare al numero uno del fondo di investimenti Cerberus Capital Management, Stephen Feinberg, l’incarico di condurre una “revisione” delle modalità con cui operano le agenzie di intelligence USA, con l’obiettivo finale di implementare una ristrutturazione delle stesse per portarle sotto il controllo più stretto del presidente.

Particolare spazio alla notizia è stato dato ancora una volta dal New York Times. Dando voce ripetutamente a minacce dei vertici dell’intelligence dai contorni quasi mafiosi, il giornale newyorchese riporta come tra questi ultimi ci sia una “forte resistenza” al possibile incarico da affidare a Feinberg. Le ragioni di ciò sarebbero legate ai timori per la possibile “limitazione dell’indipendenza” delle agenzie di intelligence e “il ridimensionamento del flusso di informazioni contrarie al punto di vista del presidente”.

La presunta “indipendenza” dei servizi segreti USA è in realtà una fantasia propagandata dalla politica e dai media ufficiali americani, visto che essi servono interamente gli interessi della classe dirigente e dei poteri forti d’oltreoceano o, quanto meno, della fazione all’interno di essi con la maggiore influenza in un determinato frangente storico.

Significativo è anche il riferimento all’ostacolo al “flusso di informazioni contrarie al punto di vista del presidente”, da interpretare appunto nel quadro dei tentativi messi in atto dall’intelligence per impedire la svolta strategica auspicata da Trump in merito ai rapporti con Mosca e al riassestamento delle priorità dell’imperialismo USA. Questi ambienti hanno d’altronde investito parecchio nella demonizzazione del governo russo per accettare pacificamente un cambiamento di rotta: dal golpe in Ucraina, all’aumento delle forze NATO di stanza in Europa orientale e al sostegno alle forze integraliste anti-Assad in Siria.

L’incarico a Feinberg è sostenuto alla Casa Bianca dai principali fautori della politica estera del presidente, lo “stratega capo” neo-fascista, Stephen Bannon, e il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner. Entrambi avrebbero addirittura spinto dopo il voto di novembre per nominare Feinberg a direttore dell’Intelligence Nazionale o a capo delle operazioni clandestine della CIA. Questa candidatura, tuttavia, deve essere naufragata ben presto sotto le pressioni delle forze “neo-con” gravitanti attorno alla nuova amministrazione.

All’interno di essa vi sono infatti personalità estremamente influenti che hanno legami con lo stesso apparato militare e dell’intelligence che cerca di ostacolare l’attuazione della visione strategica di Trump e proprio per questo lo scontro in atto appare tanto più violento e dall’esito incerto. Con ogni probabilità, Trump è stato costretto a fare una serie di nomine contrarie alle proprie inclinazioni, principalmente per evitare che il Partito Repubblicano gli voltasse le spalle in campagna elettorale e per mediare con gli ambienti di potere a lui ostili. I rappresentanti di questa fazione sono soprattutto il vice-presidente, Mike Pence, il neo-direttore della CIA, Mike Pompeo, e il candidato a direttore dell’Intelligence Nazionale, Dan Coats.

Un altro campo su cui si consumerà il conflitto interno al governo americano è anche la scelta del successore di Michael Flynn alla direzione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. I giornali americani, dopo le dimissioni dell’ex generale si sono affrettati ad annunciare come favoriti il vice-ammiraglio Robert Harward e l’ex comandante delle forze di occupazione NATO in Afghanistan ed ex direttore della CIA David Petraeus, entrambi grosso modo ascrivibili alla fazione anti-russa. In corsa ci sarebbe però anche la vice di Flynn nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale, K. T. McFarland, la cui eventuale nomina potrebbe rappresentare un segnale di continuità e confermare l’intenzione di Trump di perseguire una certa distensione con Mosca. La McFarland vanta una lunga carriera nelle strutture della sicurezza nazionale americana e, soprattutto, è considerata una discepola di Henry Kissinger, con cui lavorò in giovanissima età nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale durante l’amministrazione Nixon.

In corsa ci sarebbe però anche la vice di Flynn nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale, K. T. McFarland, la cui eventuale nomina potrebbe rappresentare un segnale di continuità e confermare l’intenzione di Trump di perseguire una certa distensione con Mosca. La McFarland vanta una lunga carriera nelle strutture della sicurezza nazionale americana e, soprattutto, è considerata una discepola di Henry Kissinger, con cui lavorò in giovanissima età nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale durante l’amministrazione Nixon.

Proprio Kissinger, secondo alcuni, sia pure in maniera defilata sarebbe uno dei principali promotori degli orientamenti strategici di Trump, basati appunto su un relativo allentamento delle tensioni con la Russia nel tentativo di ostacolare l’integrazione euroasiatica in fase di consolidamento e dirottare gli sforzi diplomatico-militari americani verso quella che viene considerata come la più grave minaccia all’egemonia americana nel pianeta, ovvero la Cina.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre la stampa americana e quella internazionale sono impegnate a raccontare la vicenda dei legami con la Russia del consigliere per la Sicurezza Nazionale di Trump, questa settimana il Senato di Washington ha ratificato ufficialmente la nomina a segretario al Tesoro dell’ex top manager di Goldman Sachs, Steven Mnuchin.

Mnuchin è l’ennesimo multimilionario a entrare a far parte della nuova amministrazione Repubblicana, nonché uno dei tanti discepoli del colosso bancario americano scelti dal neo-presidente per implementare un’agenda economica apertamente pro-business.

Le credenziali che hanno portato Mnuchin alla guida del Tesoro americano non sono da ricercare nella sua esperienza politica o come capo di un qualche ente governativo di vigilanza dell’industria finanziaria, bensì nell’ambito della pura speculazione bancaria.

Entrato nella prima metà degli anni Novanta in Goldman Sachs, dove lavorava il padre, Mnuchin ne è diventato vice-presidente nel dicembre del 2001, prima di lasciare l’istituto l’anno successivo con un bonus di oltre 50 milioni di dollari. Dopo Wall Street, Mnuchin si è avventurato nel mondo degli “hedge funds”, finanziando tra l’altro alcuni progetti immobiliari di Donald Trump.

L’ultima parte della sua carriera è stata quella maggiormente indagata dai giornali americani e dal Senato di Washington durante le audizioni che hanno preceduto la conferma alla carica di segretario al Tesoro.

Nel 2009, il fondo di Mnuchin acquistò a un prezzo di favore la banca californiana IndyMac, fortemente coinvolta nella crisi dei mutui “subprime”. Il nuovo istituto venne ribattezzato OneWest e avrebbe subito perseguito un’aggressiva politica di pignoramento degli immobili i cui proprietari non erano più in grado di pagare i mutui contratti. Mnuchin e la sua banca realizzarono profitti enormi con questo genere di speculazione, mentre molti proprietari decisero di avviare cause legali, spesso risolte in patteggiamenti milionari.

In un caso riportato qualche settimana fa dalla stampa USA, OneWest aveva pignorato l’abitazione di una donna di 90 anni in seguito a un errore nel pagamento del suo mutuo pari a 27 centesimi di dollaro.

Senza mostrare particolari scrupoli, nel corso delle audizioni al Senato Mnuchin ha mentito deliberatamente in risposta alle domande sulle pratiche della banca OneWest, assicurando che quest’ultima non ha “ricavato benefici dalle sofferenze altrui”. Ciò è bastato perché Mnuchin riuscisse a incassare la conferma del Senato.

Tutti e 52 i senatori Repubblicani hanno infatti votato a favore del nuovo segretario al Tesoro, assieme a un unico Democratico, il “centrista” Joe Manchin della West Virginia, mentre gli altri 47 Democratici hanno espresso parere contrario. In precedenza, la leadership Democratica aveva provato a rallentare la nomina di Mnuchin boicottando le audizioni alla commissione Finanza del Senato, ben sapendo però fin dall’inizio che non ci sarebbero state di fatto possibilità reali di successo.

In un’altra controversia scoppiata attorno alla sua nomina, Mnuchin aveva mancato di notificare al Congresso la proprietà di beni immobiliari per quasi 100 milioni di dollari, più alcune opere d’arte per un altro milione e il suo ruolo di direttore di un fondo di investimenti con sede alle isole Cayman. Una volta insediato nel suo nuovo incarico, Mnuchin sarà chiamato a prendere decisioni importanti per l’economia americana e non solo. Entro il 15 marzo prossimo, ad esempio, il Congresso dovrà autorizzare l’innalzamento del tetto del debito federale e, se ciò non dovesse avvenire, sarà il segretario al Tesoro a dover decidere come trovare e dove indirizzare il denaro pubblico per il pagamento degli obblighi del governo di Washington, così da evitare il default.

Una volta insediato nel suo nuovo incarico, Mnuchin sarà chiamato a prendere decisioni importanti per l’economia americana e non solo. Entro il 15 marzo prossimo, ad esempio, il Congresso dovrà autorizzare l’innalzamento del tetto del debito federale e, se ciò non dovesse avvenire, sarà il segretario al Tesoro a dover decidere come trovare e dove indirizzare il denaro pubblico per il pagamento degli obblighi del governo di Washington, così da evitare il default.

Un'altra questione cruciale sarà la “riforma” del sistema di tassazione per le aziende private. Mnuchin ha affermato di fronte al Senato di essere contrario a un “taglio incondizionato” del carico fiscale delle corporation americane, ma Trump e la maggioranza Repubblicana al Congresso stanno preparando precisamente un abbassamento sostanziale delle tasse per il business privato e il nuovo numero uno del Tesoro finirà con ogni probabilità per avallare l’impostazione complessiva della proposta finale.

Mnuchin sarà anche coinvolto, assieme al consigliere per l’economia del presidente, Gary Cohn, nella preparazione del piano di smantellamento delle già esili regolamentazioni dell’industria finanziaria americana, come promesso prima e dopo le elezioni da Trump.

Nel mirino c’è in particolare la legge “Dodd-Frank” del 2010, ovvero la riforma seguita alla crisi finanziaria del 2008-2009 che avrebbe dovuto limitare le pratiche criminali delle banche americane.

Su quest’ultimo punto opererà inoltre il probabile nuovo direttore della Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC), l’avvocato di Wall Street Jay Clayton. Il prescelto da Trump per guidare un’agenzia che dovrebbe in teoria tutelare risparmiatori e investitori, la cui consorte lavora per Goldman Sachs, ha dedicato tutta la sua carriera alla difesa delle grandi banche e, secondo la senatrice Democratica Elizabeth Warren la sua nomina è stata “un’ottima notizia per chi dirige una grande banca o un hedge fund”.

Sotto la gestione di Clayton, è più che probabile che le già fragili iniziative della direttrice uscente della SEC, Mary Jo White, per la protezione degli investitori, così come quelle punitive dirette contro le banche che violano le regole, verranno indebolite per favorire il libero svolgimento delle manipolazioni finanziarie.

Il nuovo segretario al Tesoro Mnuchin non è infine l’unico rappresentante di Wall Street e, più precisamente, non è l’unico ad avere lavorato per Goldman Sachs all’interno dell’amministrazione Trump. Il già ricordato Gary Cohn è stato fino a pochi giorni fa il presidente di questa banca, lasciata per entrare alla Casa Bianca con una buonuscita che, secondo la CNN, ammonta a 285 milioni di dollari.

Lo stesso “stratega capo” del presidente, Stephen Bannon, al centro di accese polemiche per le sue inclinazioni neo-fasciste, ha lavorato nella divisione Fusioni e Acquisizioni di Goldman Sachs, diventandone vice-presidente fino al suo addio nel febbraio del 1990. Anche Anthony Scaramucci, infine, ha beneficiato della sua permanenza in Goldman Sachs fino al 1996 per ottenere la direzione di un ufficio alla Casa Bianca dopo l’elezione di Trump. La presenza di ex manager di Goldman Sachs all’interno dei governi americani, incluse le amministrazioni Democratiche, è tutt’altro che nuova, né può essere una sorpresa nel caso di un presidente miliardario che ha costruito il suo governo scegliendo membri di spicco della ristretta élite economico-finanziaria americana.

La presenza di ex manager di Goldman Sachs all’interno dei governi americani, incluse le amministrazioni Democratiche, è tutt’altro che nuova, né può essere una sorpresa nel caso di un presidente miliardario che ha costruito il suo governo scegliendo membri di spicco della ristretta élite economico-finanziaria americana.

Le nomine seguite al successo di Trump nel voto di novembre hanno perciò da subito contraddetto la retorica populista di una campagna elettorale incentrata sull’appello a lavoratori e classe media, messi in crisi anche da un’industria finanziaria onnipotente. Proprio contro Goldman Sachs, poi, Trump si era scagliato in più occasioni, denunciando frequentemente i legami molto stretti tra i vertici della banca di Wall Street e la sua sfidante per la Casa Bianca, Hillary Clinton.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nella serata di lunedì in America sono arrivate le dimissioni del consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, generale Michael Flynn, al termine di un’escalation di complotti, pressioni e fughe di notizie che si è risolta con una chiara vittoria per la fazione anti-russa all’interno dell’apparato di potere degli Stati Uniti. Flynn, già direttore dei servizi segreti militari, prima di essere licenziato da Obama nel 2014, era uno dei fedelissimi di Trump e, nelle intenzioni del neo-presidente, avrebbe dovuto modellare gli orientamenti in politica estera della nuova amministrazione Repubblicana.

In quanto legato per molti versi al governo russo, Flynn era stato fin dall’inizio uno dei bersagli preferiti dei leader Democratici e della galassia “neo-con” che vede nel Cremlino il principale avversario strategico dell’imperialismo USA.

Proprio i suoi rapporti con la Russia hanno fornito l’occasione all’apparato dell’intelligence e all’amministrazione Obama uscente di preparare un assalto frontale alle politiche di relativa distensione con Mosca allo studio nella nuova Casa Bianca.

I protagonisti principali dell’imboscata tesa a Flynn e allo stesso Trump sono stati non a caso componenti dell’amministrazione Obama, ovvero l’ex ministro della Giustizia ad interim, Sally Yates, l’ex direttore dell’Intelligence Nazionale, James Clapper, e l’ex direttore della CIA, John Brennan. La Yates, inoltre, era rimasta a guidare temporaneamente il dipartimento di Giustizia dopo l’insediamento di Trump prima di essere licenziata per essersi rifiutata di prendere le difese del famigerato bando anti-immigrati firmato dal nuovo presidente.

La vicenda che è costata il posto a Michael Flynn è legata a una serie di conversazioni, intrattenute da quest’ultimo prima di assumere ufficialmente il suo nuovo incarico, con l’ambasciatore russo a Washington, Sergey Kislyak. Nel corso di esse, Flynn avrebbe discusso di vari argomenti, riconducibili ovviamente ai rapporti tra i due paesi, incluse le sanzioni applicate dall’amministrazione Obama contro Mosca in risposta alla mai provata interferenza russa nelle elezioni presidenziali americane dello scorso novembre.

I colloqui tra Flynn e l’ambasciatore Kislyak erano stati intercettati dall’intelligence americana, i cui vertici ne hanno riferito il contenuto al dipartimento di Giustizia. La Yates, a questo punto, con ogni probabilità su indicazione degli stessi servizi segreti, ha ritenuto di utilizzare le conversazioni per fini politici, informando l’amministrazione Trump dell’accaduto e mettendo in guardia il presidente sul fatto che Flynn avrebbe potuto essere “vulnerabile ai ricatti russi”.

Il pretesto per sollevare la questione sarebbe stato il fatto che Flynn non aveva comunicato al vice-presidente, Mike Pence, e quindi a Trump, di avere discusso anche delle sanzioni con l’ambasciatore russo. In particolare, il consigliere per la Sicurezza Nazionale designato da Trump si era raccomandato che la Russia non adottasse ritorsioni contro le sanzioni decise da Obama, poiché l’imminente avvicendamento alla Casa Bianca avrebbe con ogni probabilità portato a una distensione tra Mosca e Washington.

Il comportamento di Flynn, secondo il dipartimento di Giustizia, avrebbe potuto violare un’oscura e mai applicata legge del 1799 (“Logan Act” ) che proibisce ai privati cittadini di intrattenere rapporti diplomatici con governi stranieri in merito a dispute o controversie che questi ultimi possano avere con gli Stati Uniti.

Una ricostruzione degli eventi, accaduti tra la fine di dicembre e i primi di gennaio, aiuta a comprendere come gli ambienti di potere ostili a un riavvicinamento alla Russia abbiano cercato in tutti i modi di giungere alla rimozione di Flynn con il pretesto della discussione sulle sanzioni e del fatto che di ciò non ne era stata fatta parola con il vice-presidente Pence.

Secondo il Washington Post, la Yates avrebbe iniziato a preoccuparsi seriamente per il contenuto delle conversazioni tra Flynn e l’ambasciatore Kislyak nei giorni successivi al 29 dicembre, data in cui Obama aveva emesso nuove sanzioni contro il governo di Putin sempre a causa delle presunte violazioni dei sistemi informatici del Partito Democratico al fine di favorire Trump nella corsa alla Casa Bianca.

Infatti, il Cremlino aveva evitato di adottare provvedimenti in risposta alla mossa di Obama. Un atteggiamento prudente, quello del presidente russo, che l’intelligence USA avrebbe spiegato con le promesse fatte da Flynn a Kislyak. L’FBI, allora, decise di redigere un rapporto sul comportamento del consigliere per la Sicurezza Nazionale incaricato.

Ricapitolando, le sanzioni firmate da Obama a fine 2016 non avevano provocato la risposta russa che la Casa Bianca auspicava per inasprire ulteriormente i rapporti con Mosca e rendere complicato il disgelo promesso da Trump. Con questa arma spuntata, viste anche le possibili promesse di Flynn al rappresentante del governo russo a Washington, l’intelligence USA ha deciso allora di utilizzare le registrazioni delle conversazioni tra i due per mettere alle strette Trump e ottenere lo stesso risultato.

Il neo-presidente e i suoi più stretti collaboratori, però, vista la delicatezza della questione erano quasi certamente a conoscenza dell’iniziativa di Flynn, al di là delle smentite ufficiali, e di conseguenza non hanno preso alcuna posizione pubblica sulla vicenda. Inoltre, sempre per il Washington Post, la stessa Sally Yates si era resa conto da subito dell’estrema improbabilità di poter aprire un’indagine nei confronti di Flynn in base al “Logan Act”.

A questo punto, vista l’inefficacia degli sforzi e l’intenzione di Trump di difendere Flynn, i vertici dell’intelligence devono avere deciso di passare la notizia alla stampa nel tentativo di sollevare un polverone mediatico, sempre con l’obiettivo di silurare il consigliere per la Sicurezza Nazionale e ostacolare la distensione con Mosca.

Puntualmente, il 12 gennaio il Washington Post ha così pubblicato un articolo sulle conversazioni di Flynn e le sanzioni contro la Russia, firmato da David Ignatius, opinionista universalmente noto per i suoi legami con l’intelligence USA.

Puntualmente, il 12 gennaio il Washington Post ha così pubblicato un articolo sulle conversazioni di Flynn e le sanzioni contro la Russia, firmato da David Ignatius, opinionista universalmente noto per i suoi legami con l’intelligence USA.

Da allora, la valanga che ha finito per travolgere Flynn non ha fatto che aumentare. Come spesso accade in questi casi, Trump e il suo staff hanno fatto inizialmente muro per cercare di difendere Flynn, ma le divisioni anche all’interno della nuova amministrazione sono rapidamente emerse.

Il presidente aveva mantenuto il silenzio sulla vicenda negli ultimi giorni. Lunedì, invece, la consigliera di quest’ultimo, Kellyanne Conway, aveva affermato che Trump riponeva “totale fiducia” in Flynn, ma pochi minuti più tardi il capo ufficio stampa della Casa Bianca, Sean Spicer, aveva avvertito che il presidente stava “valutando la situazione”, lasciando intendere che il consigliere aveva le ore contate. In definitiva, di fronte alla stampa la posizione di Flynn era diventata insostenibile.

La Casa Bianca aveva probabilmente concordato con il neo-consigliere la posizione ufficiale da tenere in merito al tema delle sanzioni discusso con l’ambasciatore russo, tanto che tutti i membri dell’amministrazione Trump intervenuti sul caso avevano sempre negato che i due avessero parlato di questo. Non potendo tuttavia ammettere che lo stesso presidente o uomini a lui molto vicini avessero avallato l’iniziativa di Flynn, è stato inevitabile far passare quest’ultimo per bugiardo e sacrificarlo forzandone le dimissioni.

La responsabilità dell’accaduto, così come delle conseguenze strategiche che potrebbero seguire l’addio di Flynn al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, sono da attribuire ad ogni modo a Trump. I giornali americani hanno descritto in maniera dettagliata le resistenze all’interno della nuova amministrazione alle posizioni di Flynn, non tanto per i suoi metodi non esattamente diplomatici o per la sua ossessione nei confronti della minaccia del fondamentalismo islamico, quanto proprio per l’attitudine troppo conciliante nei confronti del Cremlino.

I nemici di Flynn, ovvero la nutrita fazione anti-russa della classe dirigente americana, non sono quindi solo al di fuori del governo Trump ma, appunto al suo interno, e le loro pressioni sembrano avere convinto il presidente a cedere su una questione che in molti ritengono cruciale per gli orientamenti strategici degli Stati Uniti nel prossimo futuro.

Le intenzioni di Michael Flynn, così come quelle di Trump, erano tutt’altro che pacifiche, come aveva confermato una sua recente dichiarazione minacciosa verso l’Iran, messo ufficialmente “sull’avviso”, dopo un test missilistico. Tuttavia, le sue dimissioni potrebbero determinare quanto meno un certo attenuamento della volontà distensiva della nuova amministrazione Repubblicana nei confronti della Russia. Tanto più che svariati membri del Congresso, soprattutto Democratici, già chiedono che la vicenda Flynn faccia da base di partenza per un’indagine a tutto campo sui legami tra Mosca e l’amministrazione Trump.

Senza dubbio è troppo presto per prevedere un allineamento di Trump all’isteria anti-russa che aveva caratterizzato l’amministrazione Obama, ma il nuovo presidente potrebbe avere recepito il messaggio lanciato dall’apparato militare e dell’intelligence. D’altra parte, gli Stati Uniti hanno investito parecchio in questi anni nello sforzo di dipingere la Russia come una minaccia agli interessi americani e l’impegno di Trump per ricostruire un rapporto disteso con Mosca, sia pure per concentrarsi sulla rivalità con la Cina, non può essere lasciato a dispiegarsi in maniera indisturbata.

Qualche indicazione in più sullo stato del conflitto interno al governo americano e sulle intenzioni di Trump si avrà forse con la nomina del successore di Flynn alla guida del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Per ora è stato scelto provvisoriamente il generale in pensione Keith Kellogg, già segretario dello stesso Consiglio, ma Trump starebbe valutando i candidati per una nomina definitiva. Secondo i media americani in vantaggio ci sarebbero il vice-ammiraglio Robert Harward, già numero due del Comando Centrale, responsabile per le forze armate USA nel Vicino Oriente, e l’ex comandante delle forze di occupazione NATO in Afghanistan ed ex direttore della CIA, David Petraeus.

Secondo i media americani in vantaggio ci sarebbero il vice-ammiraglio Robert Harward, già numero due del Comando Centrale, responsabile per le forze armate USA nel Vicino Oriente, e l’ex comandante delle forze di occupazione NATO in Afghanistan ed ex direttore della CIA, David Petraeus.

Un’eventuale scelta in questo senso profilerebbe un cambio di rotta rispetto a Flynn sulla Russia. Harward viene infatti considerato molto vicino al segretario alla Difesa, generale James Mattis, cioè una delle voci critiche della Russia nell’amministrazione Trump, mentre la sua candidatura è già stata sostenuta con entusiasmo dall’ex portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale di Obama, Tommy Vietor.

Petraeus, a sua volta, si è spesso distinto per le posizioni ferocemente anti-russe, fino a dichiarare, in una recente audizione alla Camera dei Rappresentanti di Washington, che il governo di Putin è impegnato in uno sforzo “per delegittimare l’intero nostro sistema di vita democratico”.