- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’appello all’unità della nazione lanciato in occasione del giorno del Ringraziamento da Donald Trump è solo il più recente sforzo del presidente eletto degli Stati Uniti di superare le divisioni e i toni più estremi da lui tenuti nel corso della campagna elettorale. Questo è per lo meno ciò che viene spiegato dalla stampa ufficiale americana, assecondata da un Partito Democratico che ha dimenticato in fretta le feroci critiche rivolte al miliardario newyorchese prima del voto, così come gli avvertimenti circa la catastrofe che avrebbe investito il paese in caso di un suo insediamento alla Casa Bianca.

Da ormai due settimane, tra gli oppositori di Trump lo shock del suo successo ha lasciato il posto per lo più a promesse di collaborazione, sforzi per garantire una transizione senza scosse, come ha affermato di voler fare Obama, e al massimo impegni ad attendere le prime iniziative del neo-presidente prima di esprimere un giudizio nei suoi confronti.

Questo atteggiamento accomodante contrasta con il profilo dei membri che Trump ha già scelto per occupare alcune posizioni all’interno della sua nascente amministrazione e con quello di molti altri che sono in fase di valutazione e che potrebbero ricevere un qualche incarico a breve.

Alla settimana scorsa risalgono le nomine a ministro della Giustizia (“Attorney General”) del senatore dell’Alabama, Jeff Sessions, a direttore della CIA del deputato del Kansas, Mike Pompeo, e a consigliere per la sicurezza nazionale del generale in pensione, Michael Flynn. Tutti e tre sono attestati su posizioni di estrema destra e, visti i ruoli che andranno a ricoprire nel prossimo futuro, lasciano intravedere un’involuzione reazionaria nell’ambito della politica estera, della sicurezza nazionale e dei diritti democratici sul fronte domestico.

Sessions è uno dei senatori considerati più a destra della camera alta del Congresso di Washington ed è stato il primo tra i suoi colleghi Repubblicani a sostenere Trump in campagna elettorale. Più volte autore di commenti apertamente razzisti durante la sua carriera giuridica e politica, nel 1986 Sessions era stato proprio per questa ragione uno dei pochissimi nominati alla carica di giudice federale nella storia degli Stati Uniti a essere bocciato dalla commissione Giustizia del Senato, oltretutto a maggioranza Repubblicana.

Pompeo, da parte sua, ha sempre manifestato la propria approvazione sia per i metodi di tortura utilizzati dall’agenzia che andrà a dirigere negli interrogatori di presunti terroristi dopo l’11 settembre, sia per la sorveglianza indiscriminata delle comunicazioni elettroniche dei cittadini condotta dalla NSA. Flynn, infine, è un fanatico anti-islamico, rimosso nel 2014 da Obama dall’incarico di direttore dei servizi segreti militari per l’imbarazzo e il caos provocati dalle sue convinzioni.

La scelta di questi individui aveva fatto seguito all’ingresso alla Casa Bianca come “stratega” presidenziale di Stephen Bannon, ex direttore del sito web di ultra-destra, Breitbart News, e con legami ben documentati con gli ambienti fascisti del suprematismo bianco.

Le nomine più recenti di Trump sono state accolte invece dalla gran parte dei media d’oltreoceano come un tentativo di diversificare gli orientamenti ideologici della sua amministrazione oppure di offrire posizioni di rilievo a donne, dopo che in campagna elettorale si era alienato molte americane a causa delle varie denunce di molestie sessuali che erano emerse. In realtà, finora i prescelti di entrambi i sessi da Trump continuano ad avere sostanzialmente in comune posizioni di destra, se non di estrema destra. La prossima ambasciatrice USA alle Nazioni Unite sarà ad esempio la governatrice della South Carolina di origine indiana, Nikki Haley, la quale, oltre a non avere nessuna esperienza nell’ambito degli affari internazionali, è una convinta anti-abortista e nel suo attuale incarico ha promosso politiche fiscali ed economiche improntate all’austerity più estrema e al taglio dei servizi pubblici.

In realtà, finora i prescelti di entrambi i sessi da Trump continuano ad avere sostanzialmente in comune posizioni di destra, se non di estrema destra. La prossima ambasciatrice USA alle Nazioni Unite sarà ad esempio la governatrice della South Carolina di origine indiana, Nikki Haley, la quale, oltre a non avere nessuna esperienza nell’ambito degli affari internazionali, è una convinta anti-abortista e nel suo attuale incarico ha promosso politiche fiscali ed economiche improntate all’austerity più estrema e al taglio dei servizi pubblici.

Ancora più preoccupante è stata poi la nomina a ministro dell’Educazione di Betsy DeVos, miliardaria ed ex numero uno del Partito Repubblicano in Michigan che ha dedicato la propria vita alla distruzione della scuola pubblica nel suo stato. Anche la stampa americana “mainstream” in questi giorni ha insistito sulle sue attività volte alla promozione delle cosiddette “charter schools”, ovvero scuole private a fini di lucro sovvenzionate con denaro pubblico, e al contenimento dell’attività sindacale degli insegnanti nel settore pubblico.

Betsy DeVos, sorella di Erik Prince, fondatore di Blackwater, la famigerata compagnia che offriva servizi di sicurezza al governo americano in teatri di guerra, nonostante come Nikki Haley abbia talvolta espresso giudizi critici nei confronti di Trump nei mesi scorsi, minaccia di mettere in atto le idee di quest’ultimo in ambito scolastico, fondate sul trasferimento di fondi pubblici agli istituti privati, tramite ad esempio l’erogazione di “voucher” agli studenti che scelgono di frequentarli.

Già nelle prossime ore potrebbero arrivare altre nomine per ricoprire importanti incarichi nell’amministrazione Trump e le prospettive non appaiono migliori. Per il dipartimento della Difesa, il neo-presidente sta valutando, tra gli altri, l’ex generale dei Marines, James Mattis.

Alto ufficiale con incarichi di comando in Iraq e in Afghanistan, Mattis ha mostrato più volte la propria predisposizione al fanatismo ed è associato a numerosi massacri di civili, come le battaglie di Fallujah nel 2004 e, nello stesso anno, il bombardamento su una festa di nozze nella località irachena di Mukaradeeb che fece più di 40 vittime, tra cui 13 bambini.

Più in generale, Trump si è consultato in queste due settimane con svariati ex generali, offrendo probabilmente ad alcuni di loro incarichi governativi. Ciò conferma, al di là di quelle che saranno le scelte definitive, come la nuova amministrazione intenda orientare le proprie iniziative verso un marcato militarismo, con buona pace di quanti si attendono una de-escalation dell’impegno americano all’estero.

Nonostante la prevedibile piega che sta prendendo il processo di transizione di Trump verso la Casa Bianca, come già anticipato, molti esponenti Democratici hanno manifestato aperture nei suoi confronti, soprattutto in merito al piano di costruzione di infrastrutture per centinaia di miliardi di dollari che era al centro della sua campagna elettorale.

Anche se molti “liberal” sostengono di avere trovato un importante punto in comune con il populismo trumpiano, il suo non è un progetto di lavori pubblici che ricordi il New Deal di Roosevelt, ma prevede piuttosto massicce sovvenzioni a imprese private che saranno le principali beneficiarie delle opere che verranno eventualmente realizzate.

Il Partito Democratico sostiene inoltre di poter trovare un’intesa con la nuova amministrazione Repubblicana sulle misure di “nazionalismo economico” propagandate da Trump. La “sinistra” Democratica e i sindacati sono ad esempio sulla stessa lunghezza d’onda del presidente eletto per quanto riguarda la lotta ai trattati di libero scambio, accusati di avere causato l’emorragia di posti di lavoro dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. Poca attenzione viene però prestata al pericolo di scatenare una guerra di dazi con gli altri paesi, conseguenza inevitabile del protezionismo propagandato da Trump.

Oltre alla necessità di serrare i ranghi nella classe dirigente americana per far fronte alle tensioni sociali che attraversano il paese, è anche l’illusione di poter lavorare con Trump in questi e altri ambiti ad aver probabilmente convinto i leader Democratici ad astenersi, se non in rare occasioni, dal fare riferimento al margine di vantaggio di Hillary Clinton nel voto popolare. Cosa che avrebbe potuto mettere in dubbio la legittimità dell’agenda reazionaria che si prospetta a partire da gennaio.

Malgrado abbia perso il voto dei “collegi elettorali”, su cui si basano le presidenziali negli Stati Uniti, l’ex segretario di Stato di Obama ha raggiunto un margine di due milioni di voti su Trump quando mancano ancora centinaia di migliaia di schede da scrutinare in stati come la California. Questo risultato è senza precedenti nella storia americana, visto che, tra la manciata di elezioni nelle quali il candidato vincente ha perso il voto popolare, il margine più grande era stato registrato nel 2000, quando Al Gore ottenne circa 540 mila consensi in più di George W. Bush.

L’atteggiamento di deferenza nei confronti di Trump, a fronte della deriva a destra che fa prevedere la selezione dei membri della sua amministrazione, è apparso particolarmente evidente nei giorni scorsi da due episodi che hanno coinvolto i media americani.

Trump si è recato martedì presso la sede del New York Times, cioè il giornale che aveva condotto la battaglia più dura contro la sua candidatura durante la campagna elettorale, giungendo spesso a distorcere i fatti riportati per favorire Hillary Clinton. L’incontro tra il presidente eletto e l’editore e alcuni reporter del giornale newyorchese è stato fin troppo cordiale e non ha toccato le questioni più scottanti relative a Trump, in linea con il proposito fatto recentemente ai lettori di seguire in futuro le vicende politiche in maniera più “equilibrata”. In precedenza, lo stesso Trump aveva invece convocato nella sua residenza di New York dirigenti e principali “anchormen” dei più importanti network privati nazionali di notizie (ABC, CBS, CNN, FoxNews, MSNBC e NBC), verosimilmente per lamentarsi delle critiche rivolte da molti di loro nei suoi confronti e forse per dare indicazioni sulla copertura giornalistica della nuova amministrazione.

In precedenza, lo stesso Trump aveva invece convocato nella sua residenza di New York dirigenti e principali “anchormen” dei più importanti network privati nazionali di notizie (ABC, CBS, CNN, FoxNews, MSNBC e NBC), verosimilmente per lamentarsi delle critiche rivolte da molti di loro nei suoi confronti e forse per dare indicazioni sulla copertura giornalistica della nuova amministrazione.

L’evento è decisamente senza precedenti in una democrazia e sembra essere stato caratterizzato da furiose invettive da parte di Trump contro i presenti. Frammenti della discussione sono filtrati solo in forma anonima per essere riportati da alcuni giornali, mentre nessuno dei partecipanti all’incontro si è fatto alcuno scrupolo per l’accaduto, decidendo di rispettare il vincolo di segretezza invece di denunciare gli attacchi del neo-presidente contro quella che dovrebbe essere ancora a tutti gli effetti una stampa libera e indipendente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con il dibattito politico dominato dalla questione della “Brexit”, nel quasi silenzio generale il parlamento di Londra settimana scorsa ha approvato in via definitiva una nuova legge, il cosiddetto Investigatory Powers Bill (IPB), che assegna vastissimi poteri di sorveglianza alle forze di polizia e alle agenzie governative di intelligence sulle comunicazioni elettroniche di tutta la popolazione britannica.

Il provvedimento, che dovrà ricevere il cosiddetto “assenso reale” per entrare definitivamente in vigore, nel novembre del 2015 era stato già avanzato dall’attuale primo ministro, Theresa May, quando era ministro dell’Interno nel governo Cameron ed è da tempo noto in Gran Bretagna come “Snoopers’ Charter”, o “Carta degli Spioni”, a riprova delle misure gravemente lesive del diritto alla privacy in esso contenute.

L’IPB sostituirà un’altra legge che regolamentava questo ambito, il Data Retention and Investigatory Powers Act (DRIPA), la cui validità si sarebbe esaurita il prossimo mese di dicembre. Lo scopo della nuova legge è in sostanza quello di razionalizzare regole e norme relative alla sorveglianza governativa e di raccoglierle in un unico testo, il tutto con un’impronta fortemente anti-democratica.

La portata dell’IPB è apparsa evidente dai commenti allarmati anche dei principali giornali britannici. The Independent, ad esempio, in un’analisi pubblicata nei giorni scorsi ha affermato che, “con la giustificazione della lotta al terrorismo, il governo britannico ha ottenuto poteri di sorveglianza da stato totalitario”, ovvero “il sistema [di controllo e sorveglianza] più invasivo della storia di qualsiasi democrazia”.

Grazie all’IPB, le agenzie governative competenti avranno ora il potere di “hackerare, intercettare, registrare e monitorare in maniera indiscriminata le comunicazioni [elettroniche] e la navigazione in rete dell’intera popolazione”.

Lo stesso quotidiano britannico ha ricordato amaramente che la possibilità di limitare gli abusi del governo in questo ambito, offerta al pubblico e al Parlamento dalle rivelazioni di Edward Snowden nel 2013, si è concretizzata non solo nella legalizzazione di pratiche condotte nell’ombra ma addirittura nell’allargamento dei poteri attribuiti all’intelligence d’oltremanica.

Lo stesso Snowden è intervenuto sul voto del Parlamento di Londra, scrivendo su Twitter che “il Regno Unito ha appena legalizzato i sistemi di sorveglianza più estremi nella storia della democrazia occidentale”. I nuovi poteri di controllo nelle mani del governo britannico, per l’ex analista della NSA in esilio a Mosca, “vanno al di là di quelli di molte dittature”.

Secondo la nuova legge, i provider dei servizi internet e le compagnie telefoniche nel Regno Unito dovranno conservare le tracce della navigazione in rete e delle telefonate di tutti i loro utenti per un periodo di 12 mesi e questi dati potranno essere analizzati dalle forze di polizia e dai servizi di sicurezza dello stato, in alcuni casi senza nemmeno un mandato specifico. Questa raccolta di massa liquida il principio del “ragionevole sospetto”, su cui deve basarsi in teoria qualsiasi richiesta di intercettazione, la quale dovrebbe essere mirata e approvata da un giudice.

Il direttore dell’organizzazione Privacy International, Gus Hosein, ha avvertito in un’intervista al Financial Times che “nessun governo occidentale ha mai adottato una legge di questo genere sulla raccolta in blocco [di dati informatici e telefonici] poiché si tratta di sorveglianza di massa”, tipica di un regime dittatoriale. Pratiche simili, in effetti, sono state sempre giudicate dai tribunali “illegali e inaccettabili in una società democratica”. Orientamenti politici e sessuali, pratiche religiose e informazioni mediche saranno dunque monitorati indiscriminatamente dallo stato britannico, mentre computer e smartphone potranno anche essere penetrati dalle agenzie governative, rendendoli ancora più esposti ad attacchi informatici.

Orientamenti politici e sessuali, pratiche religiose e informazioni mediche saranno dunque monitorati indiscriminatamente dallo stato britannico, mentre computer e smartphone potranno anche essere penetrati dalle agenzie governative, rendendoli ancora più esposti ad attacchi informatici.

Quest’ultima facoltà, secondo molti, aprirebbe la strada all’eliminazione delle garanzie di privacy assicurate dai sistemi crittografici utilizzati, ad esempio, dai servizi di messaggistica come WhatsApp.

I governi di Gran Bretagna e Stati Uniti stanno conducendo da tempo una battaglia contro la crittografia, con la scusa che questi sistemi devono poter essere accessibili ai servizi di sicurezza per sventare eventuali minacce terroristiche organizzate grazie all’utilizzo delle piattaforme che proteggono la privacy degli utenti.

Le presunte garanzie contro lo strapotere delle forze di sicurezza previste dall’IPB sono poi del tutto inefficaci. Ad esempio, gli speciali commissari “indipendenti” che dovrebbero esercitare un qualche controllo sulle richieste di sorveglianza/monitoraggio saranno infatti nominati sempre dal governo.

L’altro aspetto inquietante della “Snoopers’ Charter” è che essa è stata approvata senza incontrare praticamente alcuna resistenza in Parlamento. Anzi, il principale partito di opposizione, quello Laburista, sotto la guida di un leader considerato di “sinistra” come Jeremy Corbyn, ha di fatto appoggiato la legge. Ciò conferma come, in presenza di classi dirigenti sempre più impopolari e con l’acuirsi dello scontro sociale, praticamente tutto il panorama politico britannico condivida la necessità di mettere in atto misure anti-democratiche di controllo del dissenso.

Lo scorso mese di giugno, la Camera dei Comuni aveva licenziato l’IPB con 444 voti a favore e 69 contrari, mentre alcuni trascurabili emendamenti che aveva proposto a quest’ultima la Camera dei Lord sono stati puntualmente respinti. Solo alcune modifiche proposte ad esempio dai parlamentari Laburisti e Liberal Democratici sono state accettate dal governo, tra cui una certa protezione per i giornalisti, ma l’impianto generale della legge è rimasto invariato. A votare contro l’IPB sono stati solo i rappresentanti del Partito Nazionale Scozzese (NSP) e del Partito Liberal Democratico. Ironicamente, il voto alla Camera dei Lord è arrivato solo pochi giorni dopo che il tribunale speciale che vigila sulle attività di sorveglianza dei servizi segreti e del Government Communications Headquarters (GCHQ), cioè l’equivalente britannico della NSA americana, aveva decretato che queste stesse agenzie avevano raccolto illegalmente informazioni sui cittadini del Regno Unito dal 1998 al 2015.

Ironicamente, il voto alla Camera dei Lord è arrivato solo pochi giorni dopo che il tribunale speciale che vigila sulle attività di sorveglianza dei servizi segreti e del Government Communications Headquarters (GCHQ), cioè l’equivalente britannico della NSA americana, aveva decretato che queste stesse agenzie avevano raccolto illegalmente informazioni sui cittadini del Regno Unito dal 1998 al 2015.

Questi crimini, sanzionati da un tribunale indipendente, in seguito all’approvazione dell’Investigatory Powers Bill diventeranno ora pratiche perfettamente legali, segnando un nuovo drammatico passo verso lo smantellamento dei diritti civili che si credevano consolidati nei sistemi democratici occidentali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

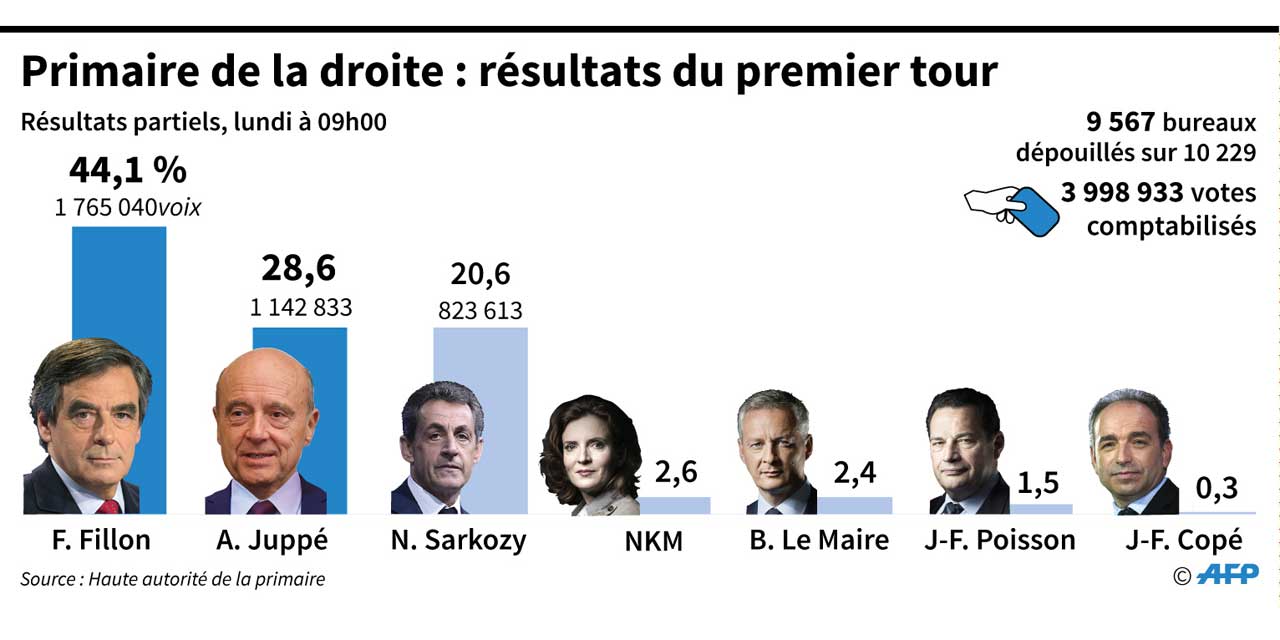

Il risultato del primo turno delle primarie per la scelta del candidato alla presidenza francese del partito gollista “I Repubblicani” (LR o Les Républicaines) si è concluso con la vittoria a sorpresa dell’ex primo ministro, François Fillon, davanti al favorito della vigilia, l’altro ex capo del governo e sindaco di Bordeaux, Alain Juppé. Dal ballottaggio di domenica prossima resterà fuori l’ex presidente, Nicolas Sarkozy, giunto tristemente terzo a conferma della persistente ostilità nei suoi confronti anche tra gli elettori di centro-destra dopo i cinque anni trascorsi al palazzo dell’Eliseo.

Fillon, primo ministro proprio durante la presidenza Sarkozy tra il 2007 e il 2012, ha messo a segno un risultato difficilmente pronosticabile, visto che solo alcune settimane fa era accreditato di un consenso attorno al 10% tra i potenziali votanti nelle primarie. Il 44,1% raccolto domenica lo proietta così verso una probabile “nomination” del principale partito di centro-destra francese e, alla luce della profonda impopolarità dei Socialisti al governo e, in particolare, del presidente François Hollande, in posizione di vantaggio nelle elezioni della prossima primavera.

Juppé, da parte sua, si è fermato al 28,6%, mentre Sarkozy al 20,6%. Trascurabili sono state invece le percentuali degli altri contendenti, tra cui la 43enne deputata dell’LR, Nathalie Kosciusko-Morizet (2,6%), e l’ex ministro e attualmente deputato, Bruno Le Maire (2,4%). A favorire Fillon in vista del secondo turno delle primarie è anche l’appoggio già incassato di Sarkozy e Le Maire.

Sul voto di domenica, il primo di questo genere per il partito neo-gollista, ha inciso con ogni probabilità l’altissima affluenza. A scegliere il candidato dell’LR sono stati oltre 4 milioni di francesi. Per dare l’idea dell’importanza di questo dato basti ricordare che nelle primarie del Partito Socialista del 2011 i partecipanti, stimolati anche dall’impopolarità di Sarkozy, furono poco meno di 2,7 milioni.

La valanga di votanti del fine settimana è dovuta probabilmente sia al desiderio degli elettori di mandare un messaggio a Hollande e alla sua disastrosa presidenza sia all’interesse suscitato da una sfida che, nonostante sia interna all’LR, designerà quasi certamente lo sfidante della leader dei neo-fascisti del Fronte Nazionale (FN), Marine Le Pen, nel ballottaggio per l’Eliseo. Quest’ultima, proprio grazie al discredito dei Socialisti, sembra essere favorita per l’accesso al secondo turno nelle prossime presidenziali.

Proprio questa prospettiva potrebbe avere convinto molti a scegliere domenica il candidato che appariva maggiormente in grado di battere Marine Le Pen. I problemi di Juppé sono da collegare alla sua immagine di politico che incarna l’establishment francese. In uno scenario segnato dal populismo e dall’ostilità nei confronti delle élite, ciò potrebbe giocare a favore dei neo-fascisti e della loro retorica anti-sistema.

Sarkozy, a sua volta, aveva fatto ricorso a toni molto simili a quelli del Fronte Nazionale in molti ambiti, così che, allo stesso modo, una campagna elettorale all’insegna della corsa verso l’estrema destra si sarebbe potuta trasformare in un boomerang, col rischio di portare la Le Pen all’Eliseo. In questo quadro, Fillon è apparso allora come il candidato potenzialmente più rassicurante o, quanto meno, così è stato spesso dipinto anche da una stampa che aveva evidenziato le sue prestazioni convincenti nei dibattiti televisivi tenuti prima del voto. Per alcuni giornali francesi, un altro fattore può avere contribuito al recupero di Fillon e al successo di domenica. Secondo un’analisi pubblicata ad esempio dal quotidiano Libération, l’ex premier non solo è riuscito a intercettare i voti degli imprenditori “grazie al suo programma thatcheriano”, ma anche della destra cattolica d’oltralpe, ovvero una fetta di elettorato significativa nel centro-destra.

Per alcuni giornali francesi, un altro fattore può avere contribuito al recupero di Fillon e al successo di domenica. Secondo un’analisi pubblicata ad esempio dal quotidiano Libération, l’ex premier non solo è riuscito a intercettare i voti degli imprenditori “grazie al suo programma thatcheriano”, ma anche della destra cattolica d’oltralpe, ovvero una fetta di elettorato significativa nel centro-destra.

Fillon ha spesso insistito in campagna elettorale sulla necessità di “rimettere la famiglia al centro delle politiche pubbliche”, prendendo le distanze dalla battaglia per quello che egli stesso ha definito “un laicismo d’altri tempi”, talvolta condotta soprattutto dall’ex presidente Sarkozy. In questo senso vanno intese proposte come lo stop alle adozioni per le coppie dello stesso sesso e la limitazione della procreazione assistita alle sole coppie eterosessuali.

Per quanto riguarda le proposte dei candidati alla presidenza dell’LR in ambito economico, le differenze non appaiono rilevanti, poiché tutti sono orientati verso politiche sostanzialmente neo-liberiste e Fillon ancor più dei rivali interni al partito.

Il favorito per la “nomination” gollista aveva ad esempio contestato l’approccio ritenuto a suo dire troppo prudente di Juppé in merito al taglio del pubblico impiego. Su questo punto, Fillon propone infatti il licenziamento di mezzo milione di dipendenti pubblici nei prossimi cinque anni, mentre uno dei suoi tradizionali cavalli di battaglia è la riduzione del carico fiscale per i redditi più alti.

Il suo programma di governo prevede quello che il quotidiano Le Monde ha definito uno “shock liberista” dell’economia, basato su un taglio della spesa pubblica da ben 110 miliardi di euro. Fillon propone inoltre l’innalzamento a 65 anni dell’età per accedere alla pensione e l’abolizione della settimana da 35 ore lavorative. A suo dire, la piena occupazione sarebbe poi raggiungibile con misure come la liberalizzazione dei negoziati sui contratti di lavoro a favore della contrattazione a livello aziendale, come peraltro già previsto dalla “riforma” dell’attuale governo Socialista.

In generale, Fillon appartiene alla fazione della destra francese più apertamente liberista e thatcheriana, laddove Juppé rappresenterebbe le tradizionali forze politiche conservatrici che continuano a vedere positivamente un certo intervento dello stato nell’economia.

Sia Juppé che Fillon si sono comunque distinti per misure reazionarie e anti-sociali alla guida di governi ugualmente impopolari. Nel 1995, a pochi mesi dall’ingresso di Jacques Chirac all’Eliseo, il primo dovette fronteggiare un’ondata di scioperi contro la sua proposta di “riforma” del sistema pensionistico pubblico, mentre il vincitore del primo turno delle primarie dell’LR è stato l’esecutore delle politiche di rigore promosse durante la presidenza Sarkozy.

In linea di massima, chiunque esca vincitore dal ballottaggio di domenica prossima e dal voto per il nuovo presidente da qui a pochi mesi, è estremamente probabile che le politiche di austerity e di confronto sociale dell’amministrazione Hollande saranno proseguite, col rischio concreto di rafforzare ancor più l’estrema destra dell’FN.

Non solo, le stesse iniziative da quasi stato di polizia messe in atto dopo gli attentati terroristici di Parigi e di Nizza dal presidente Hollande e dal premier Socialista Manuel Valls, a cominciare da uno stato di emergenza più volte esteso e appoggiato dal centro-destra, verranno inevitabilmente intensificate, visto anche il più che probabile aumento delle tensioni sociali. Per quanto riguarda le previsioni in vista del voto di domenica, infine, sono pochi i sondaggi di opinione commissionati su una sfida tra Fillon e Juppé, a causa principalmente della vittoria inattesa dell’ex primo ministro di Sarkozy. I rilevamenti esistenti, citati dalla stampa francese, danno comunque Fillon in vantaggio mediamente con un dato attorno al 55-56%.

Per quanto riguarda le previsioni in vista del voto di domenica, infine, sono pochi i sondaggi di opinione commissionati su una sfida tra Fillon e Juppé, a causa principalmente della vittoria inattesa dell’ex primo ministro di Sarkozy. I rilevamenti esistenti, citati dalla stampa francese, danno comunque Fillon in vantaggio mediamente con un dato attorno al 55-56%.

Dopo le primarie dell’LR, a gennaio sarà il Partito Socialista a chiedere ai propri elettori di scegliere il candidato alla presidenza. Nel partito di governo la situazione appare ancora piuttosto incerta, con il presidente Hollande, i cui indici di gradimento sono tra i più infimi nella storia della repubblica, ancora indeciso se prendere parte o meno a una competizione che presenta concrete possibilità di risolversi in una clamorosa bocciatura da parte dei suoi stessi elettori.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nella giornata di giovedì, il primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato il primo leader di un paese straniero a incontrare di persona il presidente eletto degli Stati Uniti. Nonostante la confusione che ha caratterizzato la preparazione logistica del faccia a faccia, dovuta al caos in cui versa il processo di transizione verso la Casa Bianca in atto, la scelta di Donald Trump di dare udienza al premier nipponico prima di qualsiasi altro leader mondiale è tutt’altro che casuale e risponde soprattutto all’apprensione diffusasi rapidamente a Tokyo in seguito al risultato delle presidenziali americane di martedì scorso.

Abe era già stato tra i primissimi capi di stato o di governo a parlare con Trump nelle ore immediatamente successive alla sua vittoria su Hillary Clinton. I due avevano stabilito di incontrarsi a New York il prima possibile, in modo da permettere ad Abe di verificare di persona la predisposizione verso il suo paese del neo-presidente, protagonista in campagna elettorale di uscite non esattamente confortanti per la classe dirigente giapponese.

Nei pochi discorsi tenuti in campagna elettorale sulle questioni di politica estera, il populismo di Trump si era scagliato, tra gli altri, anche sull’alleato nipponico. Ad esempio, l’allora candidato Repubblicano non aveva usato giri di parole per accusare il governo di Tokyo di “manipolare” la propria valuta, al fine di favorire le esportazioni. Inoltre, Trump aveva minacciato di ritirare le truppe americane dal Giappone o di privare l’alleato asiatico dello scudo nucleare di Washington a meno che quest’ultimo non avesse accettato di contribuire maggiormente alle spese militari sostenute dagli USA.

Trump si era anche spinto a ipotizzare che il Giappone e la Corea del Sud avrebbero dovuto creare il proprio arsenale nucleare, in modo da provvedere per conto loro alla difesa da ipotetiche minacce cinesi o nordcoreane. Particolare ansia aveva generato inoltre negli ambienti di governo in Giappone l’opposizione di Trump al trattato di libero scambio TPP (Partnership Trans Pacifica), su cui Abe aveva puntato per rivitalizzare l’economia del suo paese.

Il probabile naufragio del TPP dopo l’elezione di Trump sta avendo un fortissimo impatto sul governo Abe, poiché il primo ministro aveva speso buona parte del suo capitale politico per farlo digerire al business giapponese, in particolare a quello rurale che rappresenta la tradizionale base di potere del suo Partito Liberal Democratico (LDP).

La promessa di congelare il TPP corrisponde all’orientamento protezionistico ostentato da Trump, anch’esso temuto da Tokyo, dal momento che l’applicazione di eventuali tariffe doganali finirebbe per penalizzare fortemente le aziende giapponesi, per le quali gli Stati Uniti sono il terzo mercato delle loro esportazioni, dopo Cina e Unione Europea.

I timori provocati da queste prese di posizione di Trump, sommati alle speranze frustrate per una vittoria di Hillary Clinton che appariva quasi certa, hanno prodotto a Tokyo una lunga serie di dichiarazioni volte ad affermare il vincolo che lega Giappone e Stati Uniti, ma anche a garantire la disponibilità del governo Abe a lavorare in armonia con la nuova amministrazione Repubblicana.

Lo stesso Abe, prima di lasciare Tokyo per Washington questa settimana, ha ribadito alla stampa domestica che l’alleanza con gli Stati Uniti è il “fondamento” della diplomazia e della sicurezza del Giappone. Un consigliere del primo ministro aveva poi detto alla Reuters che quest’ultimo avrebbe ricordato a Trump “l’importanza dell’alleanza nippo-americana”, non solo per i due paesi ma “per l’intera regione indo-pacifica” se non, addirittura, per gli equilibri del pianeta. Questo stesso consigliere del premier giapponese giovedì ha anche sostenuto di avere incontrato vari uomini dell’entourage di Trump a partire da lunedì a New York, dove era stato inviato per preparare l’incontro con Abe, e tutti lo avrebbero invitato a non prendere alla lettera le dichiarazioni sulla politica estera rilasciate in campagna elettorale dal presidente eletto.

Questo stesso consigliere del premier giapponese giovedì ha anche sostenuto di avere incontrato vari uomini dell’entourage di Trump a partire da lunedì a New York, dove era stato inviato per preparare l’incontro con Abe, e tutti lo avrebbero invitato a non prendere alla lettera le dichiarazioni sulla politica estera rilasciate in campagna elettorale dal presidente eletto.

Anche i consiglieri di Trump, se pure non si sono espressi ufficialmente sulla direzione che potrebbero prendere i rapporti con i tradizionali alleati americani, alla vigilia della trasferta newyorchese del primo ministro giapponese hanno anticipato per lo più in forma anonima alla stampa che il neo-presidente intende riaffermare l’impegno a lungo termine degli USA in Asia orientale.

Tutte queste rassicurazioni sembrano suggerire uno stato d’animo tutt’altro che disteso, soprattutto a Tokyo, e lasciano appunto intuire come la classe dirigente giapponese sia in agitazione per i possibili riflessi di una svolta isolazionista di Washington dopo i proclami e le iniziative asiatiche in funzione anti-cinese dell’amministrazione Obama.

Se, a ben vedere, la traiettoria del governo Abe in questi anni ha delineato un percorso potenzialmente indipendente nei confronti degli Stati Uniti, attraverso l’impulso al militarismo o, ad esempio, il tentativo di dialogo con la Russia, una simile evoluzione è tutt’al più ipotizzabile in un lontano futuro. Per ora, le élites nipponiche continuano a vedere nella partnership con gli Stati Uniti il mezzo imprescindibile per la promozione dei propri interessi.

Per una parte di esse, come sta accadendo in altri paesi del continente asiatico, la forza di attrazione della Cina è tuttavia enorme e, pur aborrendo un qualsiasi sganciamento da Washington, vi sono voci che auspicano un atteggiamento più equilibrato nei confronti di Pechino, vista l’importanza dei legami economici, finanziari e commerciali.

A queste tendenze Abe ha probabilmente fatto riferimento in maniera obliqua durante un recente intervento di fronte alla speciale commissione per il TPP della camera alta del Parlamento di Tokyo (Dieta). Il primo ministro ha avvertito che la morte del trattato guidato dagli Stati Uniti determinerebbe un drammatico riorientamento delle priorità commerciali - e, di conseguenza, strategiche - del Giappone.

Tokyo potrebbe cioè considerare prioritari i negoziati per la ratifica della cosiddetta Partnership Economica Globale Regionale (RCEP), ovvero un trattato di libero scambio considerato alternativo al TPP da cui sono esclusi gli USA e che include i paesi dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico) più Cina, Australia, India, Corea del Sud, Nuova Zelanda e, appunto, Giappone.

Senza dubbio, Abe avrà spiegato questa ipotesi a Trump nel corso del loro incontro di giovedì, così come il premier giapponese avrà ricordato le implicazioni di un eventuale disimpegno, sia pure relativo, degli Stati Uniti in Asia, a cominciare dall’occupazione da parte della Cina degli spazi lasciati liberi da Washington. Le iniziative concrete che l’amministrazione entrante a Washington metterà in atto in questo come in altri ambiti saranno comunque da verificare, anche a seconda della scelta degli uomini che condurranno la politica estera americana, ma è legittimo immaginare che gli elementi di conflitto tra i due alleati, rivelatisi solo a tratti negli ultimi anni e a causa soprattutto dell’impronta ultra-nazionalistica del governo Abe, possano intensificarsi durante la presidenza Trump.

Le iniziative concrete che l’amministrazione entrante a Washington metterà in atto in questo come in altri ambiti saranno comunque da verificare, anche a seconda della scelta degli uomini che condurranno la politica estera americana, ma è legittimo immaginare che gli elementi di conflitto tra i due alleati, rivelatisi solo a tratti negli ultimi anni e a causa soprattutto dell’impronta ultra-nazionalistica del governo Abe, possano intensificarsi durante la presidenza Trump.

Ciò potrebbe portare a un rimescolamento degli scenari strategici in un’area cruciale del pianeta, oggetto di sforzi significativi ma spesso infruttuosi da parte dell’amministrazione Obama, dando con ogni probabilità ancora maggiori spazi di manovra anche agli elementi più estremi e destabilizzanti all’interno della destra di governo giapponese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il delicato processo di transizione che dovrebbe portare Donald Trump alla Casa Bianca e alla sostituzione dei membri dell’amministrazione Obama con quelli nominati dal presidente eletto, sembra essere già precipitato in piena crisi soltanto alcuni giorni dopo la chiusura delle urne. L’inesperienza politica del miliardario di New York, assieme alla necessità di premiare i suoi più fedeli sostenitori e di dare un’impronta marcatamente populista - se non apertamente fascista - al governo entrante, hanno contribuito a generare il caos e ad alienare una parte dell’establishment Repubblicano che lo ha sempre visto con estremo sospetto.

In maniera insolita e a conferma del carattere eccezionale dell’elezione di Trump, le manovre di questi giorni sono sfociate in una serie di licenziamenti e dimissioni all’interno del team incaricato della gestione della transizione del neo-presidente.

La prima “purga” era arrivata venerdì scorso con la rimozione improvvisa dall’incarico di capo della transizione del governatore del New Jersey, Chris Christie, rimpiazzato dal vice-presidente, Mike Pence. Questa decisione è stata dettata in parte dai problemi di immagine di Christie, ritenuto sempre meno utilizzabile nella nuova amministrazione dopo il coinvolgimento nello scandalo della chiusura al traffico di un ponte, che collega il suo stato a New York, come ritorsione contro alcuni sindaci di città del New Jersey che non lo avevano sostenuto nella rielezione a governatore.

Soprattutto, però, i giornali americani hanno assegnato la responsabilità dell’allontanamento di Christie al genero e consigliere di Trump, Jared Kushner, coinvolto nel processo di transizione. Da procuratore federale, nel 2005 Christie aveva infatti aveva ottenuto la condanna a due anni di carcere del padre di quest’ultimo, il costruttore Charles Kushner, per evasione fiscale.

A fare le spese della possibile vendetta del marito della primogenita di Trump, Ivanka, sono stati così anche altri membri della squadra del presidente eletto vicini a Christie, tra cui l’ex deputato Repubblicano del Michigan, Mike Rogers, già indicato come possibile candidato alla direzione della CIA.

Consiglieri e consulenti vari, estromessi dalle attività che dovrebbero sfociare nella nomina dei membri del prossimo gabinetto e di migliaia di altre cariche nei dipartimenti che lo compongono, fanno capo anche alla precedente amministrazione Repubblicana di George W. Bush o, in generale, alla corrente “moderata” del Partito Repubblicano.

Diffusamente citata dalla stampa è stata ad esempio la vicenda di Eliot Cohen, ex consigliere del dipartimento di Stato all’epoca di Condoleezza Rice, ostile a Trump durante la campagna elettorale ma mostratosi disposto a collaborare dopo il voto. Le raccomandazioni di Cohen allo staff del neo-presidente sarebbero state respinte bruscamente, tanto da spingerlo a consigliare pubblicamente ai Repubblicani che condividevano il suo giudizio critico su Trump di “stare lontani” dalla nascente amministrazione. Se il processo di transizione è dunque ancora in alto mare, gli scossoni di questi giorni hanno spinto ancora più a destra sia la squadra di Trump sia i candidati ad assumere posizioni di spicco nel nuovo governo. L’esempio più lampante è quello del possibile futuro segretario di Stato americano, carica per la quale sarebbero favoriti l’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, e l’ex ambasciatore USA alle Nazioni Unite, John Bolton.

Se il processo di transizione è dunque ancora in alto mare, gli scossoni di questi giorni hanno spinto ancora più a destra sia la squadra di Trump sia i candidati ad assumere posizioni di spicco nel nuovo governo. L’esempio più lampante è quello del possibile futuro segretario di Stato americano, carica per la quale sarebbero favoriti l’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, e l’ex ambasciatore USA alle Nazioni Unite, John Bolton.

Quest’ultimo, in particolare, sarebbe una scelta inquietante, visti i suoi precedenti al dipartimento di Stato sotto la presidenza Bush, durante la quale si distinse come uno dei principali architetti dell’invasione dell’Iraq, mentre a tutt’oggi continua a promuovere l’adozione di misure estreme, inclusa l’aggressione militare, nei confronti dell’Iran.

L’eventuale nomina di individui come Giuliani o Bolton per la carica di primo diplomatico degli Stati Uniti prospetta anche una marcia indietro di Trump dalle promesse di mettere fine agli interventi militari dell’ultimo decennio. Sia Giuliani sia soprattutto Bolton sono infatti accesi sostenitori dell’interventismo USA nel mondo e il primo, nel candidarsi apertamente al posto occupato oggi da John Kerry, ha mostrato un atteggiamento bellicoso verso la Russia e di avere tutta l’intenzione di continuare a fare della “guerra al terrore” la principale priorità della prossima amministrazione.

Le speranze dei Repubblicani moderati e di quanti auspicano un approccio relativamente cauto agli scenari internazionali risiedono per il momento in una possibile nomina a segretario di Stato del senatore del Tennessee, Bob Corker, ma alcuni giornali americani hanno rivelato che Trump sarebbe orientato ad escluderlo dalla rosa dei candidati. Giuliani e Bolton restano comunque scelte problematiche, visti i loro precedenti, e il timore di provocare scontri o polemiche al Senato, incaricato di confermare i membri della nuova amministrazione, lascia ancora aperti i giochi per questa nomina cruciale.

Gli orientamenti di Trump in politica estera sono probabilmente oggetto di accese discussioni in casa Repubblicana e negli ambienti di potere che fanno capo in particolare alla corrente “neo-con”. Il senatore dell’Arizona, John McCain, è stato tra quelli che hanno espresso pubblicamente queste preoccupazioni, ammonendo in questi giorni Trump a non allentare le pressioni su Putin e il governo russo.

In ogni caso, a dare la misura della deriva reazionaria che si prospetta negli Stati Uniti, Giuliani e Bolton non sono nemmeno le personalità più estreme coinvolte nelle manovre in atto per l’avvicendamento alla Casa Bianca. La nomina più preoccupante annunciata finora da Trump è piuttosto quella di Stephen Bannon, ex Goldman Sachs e numero uno del sito di estrema destra Breitbart News, scelto come “capo stratega” del presidente.

A Bannon era stata affidata la direzione della campagna elettorale di Trump nel mese di agosto, suscitando già una valanga di polemiche per le sue posizioni apertamente razziste e anti-semite. Il suo possibile ingresso alla Casa Bianca in una posizione che avrà profonda influenza sul presidente americano fa intravedere fin da ora gli orientamenti della nuova amministrazione Repubblicana. La nomina di Bannon, compensata in maniera trascurabile da quella a capo di gabinetto del “centrista” Reince Priebus, già segretario nazionale del partito, appare significativa. L’agenda ultra-reazionaria che essa prospetta sembra non essere giustificata dal mandato ottenuto da Trump, vista la bassa affluenza alle urne e ancor più la conquista da parte di Hillary Clinton del voto popolare con un margine superiore al milione.

La nomina di Bannon, compensata in maniera trascurabile da quella a capo di gabinetto del “centrista” Reince Priebus, già segretario nazionale del partito, appare significativa. L’agenda ultra-reazionaria che essa prospetta sembra non essere giustificata dal mandato ottenuto da Trump, vista la bassa affluenza alle urne e ancor più la conquista da parte di Hillary Clinton del voto popolare con un margine superiore al milione.

La sicurezza con cui Trump e il suo entourage hanno proceduto con la scelta di Bannon, così come con la selezione di candidati ugualmente di estrema destra per gli incarichi di governo, deriva anche dal singolare atteggiamento dei leader Democratici dopo l’elezione di martedì scorso.

A parte la richiesta del leader uscente di minoranza al Senato, Harry Reid, di ritirare la nomina di Bannon, da Hillary a Obama, da Bernie Sanders alla “icona liberal” Elizabeth Warren, le personalità più influenti del partito di opposizione hanno tenuto finora posizioni generalmente accomodanti nei confronti di Trump. Molti di questi ultimi si sono detti disponibili a collaborare con la nuova amministrazione, chiudendo di fatto gli occhi sulla natura reazionaria che essa inevitabilmente avrà. Un atteggiamento, questo, che lascia intendere come i vertici Democratici temano molto di più una rivolta popolare contro un governo di tendenze fasciste che la nascita e il consolidamento di quest’ultimo.

Trump, da parte sua, continua a proiettare sicurezza nonostante le difficoltà. Mercoledì il presidente eletto è tornato a parlare su Twitter per garantire che la transizione sta procedendo senza problemi e per attaccare i giornali “liberal”, colpevoli a suo dire di diffondere notizie false sullo scontro in atto all’interno della sua squadra.