- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

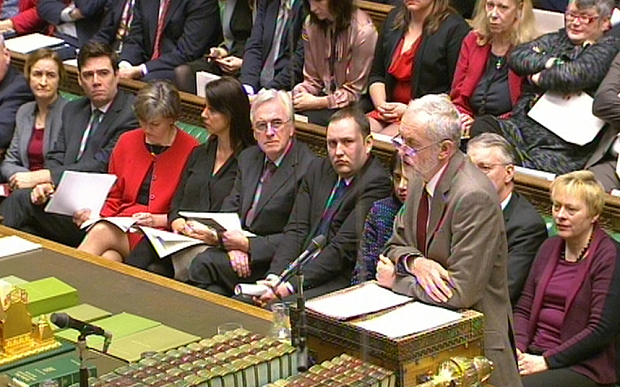

La leadership di Jeremy Corbyn continua a produrre accesi scontri e animate contese all’interno del “Labour” britannico, tanto che le divisioni emerse recentemente in seguito al voto in Parlamento sull’intervento militare in Siria hanno spinto il numero uno del partito a operare un mini-rimpasto del governo-ombra, tradizionalmente formato dalla principale forza di opposizione in Gran Bretagna.

A livello ufficiale e, verosimilmente, come auspicava la maggioranza dei potenziali elettori del Partito Laburista, l’iniziativa di Corbyn sarebbe dovuta servire a regolare i conti con l’opposizione interna, ovvero la destra del partito, attestata su posizioni molto simili a quelle dei Conservatori in materia di economia e di “sicurezza nazionale”, nonché in gran parte legata all’ex primo ministro Tony Blair.

I parlamentari laburisti che si oppongono alla leadership di Corbyn avrebbero cioè dovuto essere messi fuori dal governo-ombra a causa del loro comportamento nelle recenti vicende politiche che ha indebolito e screditato l’uomo scelto solo pochi mesi fa con una valanga di consensi per guidare il partito.

Lo stesso Corbyn e il suo entourage hanno però ancora una volta evitato di adottare provvedimenti incisivi, finendo in definitiva per accettare un compromesso con gli oppositori interni, esponendosi parallelamente allo scherno dei Conservatori e dei media che gravitano attorno al partito di governo o che simpatizzano con la destra del Labour, come ad esempio il Guardian.

Le stesse modalità del rimpasto e i quasi due giorni impiegati a decidere e annunciare i cambiamenti nel governo-ombra hanno infatti sollecitato molti commentatori ad attaccare Corbyn per la sua debolezza e per l’incapacità di imporre il proprio volere sul partito. Allo stesso tempo, non pochi sono stati coloro che hanno comunque dipinto i cambiamenti decretati dal leader laburista come una sorta di vendetta contro quanti avevano contestato la linea politica ufficiale del partito.

Per cominciare, il presunto principale obiettivo del rimpasto, il ministro-ombra degli Esteri, Hilary Benn, ha finito per conservare il proprio incarico. Il più volte ministro durante i governi di Tony Blair e Gordon Brown aveva dato voce all’opposizione interna al Labour a inizio dicembre, quando, al termine del dibattito alla Camera dei Comuni sull’autorizzazione ai bombardamenti in Siria, aveva parlato dopo Corbyn manifestando il proprio sostegno al governo Cameron.

Assieme ad altri 11 membri del governo-ombra laburista e a 65 compagni parlamentari, Benn aveva votato così a favore della guerra in Siria, condotta ufficialmente contro lo Stato Islamico (ISIS/Daesh), permettendo all’esecutivo Conservatore di incassare il via libera all’allargamento del conflitto in Medio Oriente.

La presa di posizione contro la leadership del suo partito da parte di Benn con queste modalità era apparsa oggettivamente clamorosa ma, in realtà, era stata consentita dallo stesso Corbyn. Di fronte alle frenesie guerrafondaie di molti membri del governo-ombra, quest’ultimo aveva infatti accettato un compromesso con la destra del partito per evitare spaccature, lasciando libertà di voto e autorizzando eccezionalmente Hilary Benn a tenere il discorso di chiusura del dibattito sulla guerra in Siria. Un altro compromesso Corbyn lo ha sottoscritto nei giorni scorsi prima di procedere con il “rimpasto”. Se Benn fosse stato rimosso dal suo incarico, una decina di ministri-ombra avrebbe dato le dimissioni, così che a uno dei suoi più accesi oppositori interni è stato permesso di rimanere al proprio posto, in cambio soltanto della vaga promessa di appoggiare il leader del partito nel prossimo futuro.

Un altro compromesso Corbyn lo ha sottoscritto nei giorni scorsi prima di procedere con il “rimpasto”. Se Benn fosse stato rimosso dal suo incarico, una decina di ministri-ombra avrebbe dato le dimissioni, così che a uno dei suoi più accesi oppositori interni è stato permesso di rimanere al proprio posto, in cambio soltanto della vaga promessa di appoggiare il leader del partito nel prossimo futuro.

Eventuali dissensi nei confronti delle politiche stabilite da Corbyn potranno essere espressi da Benn solo nella veste di semplice parlamentare e non di ministro-ombra. In definitiva, l’ex ministro ha assicurato che continuerà a svolgere il proprio incarico “esattamente come prima”.

Alla fine, il rimpasto di Corbyn è stato decisamente modesto. A perdere il posto sono stati soltanto due fermi oppositori della leadership: il ministro-ombra della Cultura, Michael Dugher, considerato anche tra i più strenui difensori di Israele nel Labour, e quello per gli Affari Europei, Pat McFadden.

Quest’ultimo era stato protagonista a dicembre di un intervento in Parlamento nel quale aveva chiesto al primo ministro Cameron di respingere le tesi che interpretano gli attacchi terroristici sempre come risposta alle azioni dei governi occidentali, con un chiaro riferimento proprio a Corbyn che aveva appunto sollevato qualche critica nei confronti della politica mediorientale della Gran Bretagna e dei suoi alleati.

Un altro provvedimento ha riguardato inoltre il ministro-ombra della Difesa, Maria Eagle, spostata al dicastero-ombra della Cultura a causa del suo sostegno al progetto del governo per il rinnovo del programma “Trident”, relativo al mantenimento e allo sviluppo dell’arsenale nucleare britannico, a cui Corbyn si oppone. Al suo posto è stata nominata Emily Thornberry, la quale risulta allineata alle posizioni della leadership in ambito militare.

La prudenza di Corbyn e le rassicurazioni circa la consensualità delle decisioni prese in merito al rimpasto non hanno comunque calmato gli animi all’interno del partito. Anzi, l’atteggiamento fin troppo remissivo del numero uno laburista ha convinto l’opposizione interna ad andare all’attacco.

Tre membri relativamente di secondo piano del governo-ombra hanno infatti rassegnato le loro dimissioni, accompagnandole con dichiarazioni pubbliche fortemente critiche di Corbyn. Il ministro-ombra dei Trasporti, Jonathan Reynolds, e Stephen Doughty, una sorta di sottosegretario-ombra agli Esteri, si sono dimessi addirittura in diretta TV. Il terzo a lasciare è stato infine Kevan Jones, sottosegretario-ombra alla Difesa, in polemica con il provvedimento che ha colpito la sua superiore, Maria Eagle. Jones ha affermato che nel rimpasto di Corbyn non vi è stato nulla di “onesto o trasparente”.

L’ennesimo polverone registrato in casa laburista a pochi mesi dall’elezione di Jeremy Corbyn conferma in ogni caso sia la natura del nuovo leader e del partito stesso sia quella dei suoi oppositori e del sistema politico britannico.

Corbyn ha confermato nuovamente la sua incapacità di capitalizzare il massiccio sostegno popolare manifestato per l’agenda progressista con cui si era presentato agli elettori laburisti. A ogni attacco della destra del partito, Corbyn ha fin qui risposto in maniera docile, mostrandosi più disposto a mediare tra le anime del Labour che ad affrontare in maniera decisa un gruppo di dirigenti e parlamentari in larga misura screditati e con pochissimo seguito al di fuori di certi ambienti dei media e della classe dirigente d’oltremanica.

L’attitudine di Corbyn è d’altra parte legata alla sua fedeltà al partito ancor prima che agli elettori che lo hanno scelto come leader del Labour. La volontà di preservare l’unità ed evitare spaccature, cedendo progressivamente terreno alla destra pro-business e sostenitrice dell’imperialismo britannico, non può perciò che condurre a una sconfitta politica del progetto Corbyn.

D’altra parte, al di là delle questioni di predisposizione personale, la stessa ambizione di tornare a fare del Labour un partito dei lavoratori o della classe media appare sempre più come una mera illusione, alla luce della sua trasformazione in uno strumento dei grandi interessi economici e finanziari del Regno. I costanti attacchi portati da più parti contro la leadership di Jeremy Corbyn in questi mesi denunciano tuttavia un certo timore nella classe dirigente britannica, al di là dei toni spesso sarcastici e dell’insistenza sull’irresolutezza del numero uno laburista.

I costanti attacchi portati da più parti contro la leadership di Jeremy Corbyn in questi mesi denunciano tuttavia un certo timore nella classe dirigente britannica, al di là dei toni spesso sarcastici e dell’insistenza sull’irresolutezza del numero uno laburista.

L’ansia che si nasconde dietro le critiche impietose e l’ostentazione del dominio assoluto dei Conservatori di fronte a un Labour ipoteticamente spostato a sinistra e, perciò, presumibilmente tagliato fuori da ogni ambizione di governo, ha a che fare non tanto con le effettive doti politiche di Jeremy Corbyn quanto con i segnali di mobilitazione popolare che hanno portato alla sua elezione.

L’irruzione, dopo molti anni, di proposte progressiste sulla scena principale della politica britannica, ancorchè per il momento limitate agli angusti confini di partiti interamente “mainstream” come quello Laburista, potrebbe indicare cioè una possibile coagulazione della crescente ostilità popolare nei confronti del pensiero unico che anima i sistemi politici occidentali attorno a un movimento indipendente e portatore di un cambiamento finalmente autentico, quanto meno in prospettiva futura.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La lotta contro l’immigrazione “clandestina” con metodi difficilmente definibili come democratici, di questi tempi non è una prerogativa di un’Unione Europea allo sbando. Anche negli Stati Uniti, l’amministrazione democratica del presidente Obama continua a perseguire politiche anti-immigrati estremamente dure, come confermano le discusse iniziative messe in atto in questi primi giorni del nuovo anno.

Gli agenti dell’ufficio governativo deputato al controllo dell’immigrazione (ICE, Immigration and Customs Enforcement) hanno cioè condotto una serie di raid lo scorso fine settimana che, nell’arco di poche ore, si sono risolti con 121 adulti e minori presi in custodia in Georgia, North Carolina e Texas per essere avviati verso l’espulsione.

A dare notizia dei blitz delle autorità federali è stato qualche giorno fa il segretario alla Sicurezza Interna, Jeh Johnson, il quale ha cercato di spiegare come le incursioni durante le primissime ore del mattino nelle case dove vivono gli immigrati “irregolari”, spesso con i loro figli di pochi anni, e le successive deportazioni in paesi latino-americani a rischio sarebbero coerenti con i “valori americani e i principi fondamentali di moralità, giustizia e umanità”.

Gli obiettivi dei raid delle autorità federali nei giorni scorsi sono state in particolare famiglie che avevano in precedenza richiesto lo status di rifugiati dopo essersi consegnate agli agenti dell’immigrazione al momento dell’arrivo negli Stati Uniti. Molti migranti provenivano appunto da paesi come Guatemala, Honduras e El Salvador, piagati da elevatissimi tassi di violenza, ed erano passati regolarmente, ma senza successo, attraverso il processo per la richiesta di asilo negli USA.

In molti casi, gli immigrati le cui richieste erano state respinte, sono stati costretti a indossare braccialetti elettronici per essere reperibili in qualsiasi momento. Dopo essere state prese in custodia dall’ICE, le famiglie interessate saranno “ospitate” in centri di detenzione federale per essere poi deportate nei rispettivi paesi di origine.

Secondo l’organizzazione a difesa dei migranti #Not1MoreDeportation, durante gli arresti di massa nei pressi di Atlanta, in Georgia, gli agenti federali che hanno fatto irruzione nelle abitazioni non hanno nemmeno mostrato un mandato del tribunale e hanno preso in custodia madri con i loro figli spesso di neanche quattro anni. Per il direttore della Georgia Latino Alliance for Human Rights, i bambini destinati ai centri di detenzione erano talvolta così piccoli che necessitavano dei seggiolini speciali per essere trasportati sulle auto degli agenti federali.

Il ministro Johnson, evidentemente consapevole dei metodi impiegati, si è sentito in dovere di provare a rassicurare i critici della sua amministrazione, garantendo che i raid sono in linea con le priorità fissate dalla Casa Bianca in materia di immigrazione. Come ha spesso fatto nel recente passato anche il presidente Obama, il numero uno del Dipartimento della Sicurezza Interna non ha poi nascosto le tendenze reazionarie che animano il governo di Washington e la volontà di strizzare l’occhio alla destra. La questione dell’immigrazione “irregolare” continua d’altra parte a essere al centro della campagna elettorale per le presidenziali, soprattutto in casa Repubblicana, a meno di un mese dall’inizio delle primarie.

La questione dell’immigrazione “irregolare” continua d’altra parte a essere al centro della campagna elettorale per le presidenziali, soprattutto in casa Repubblicana, a meno di un mese dall’inizio delle primarie.

Johnson ha così ostentato i poco invidiabili record dell’amministrazione Obama, la quale, a partire dall’estate del 2014, ha “rimosso e rimpatriato migranti verso l’America Centrale con un ritmo crescente”, operando “in media 14 voli a settimana”.

Dal 2009, Obama ha presieduto all’espulsione del maggior numero di immigrati “irregolari” rispetto a qualsiasi altra amministrazione americana. I migranti deportati dal presidente Democratico durante i primi sei anni della sua permanenza alla Casa Bianca sono stati di più di quanti abbiano fatto la stessa fine in tutti gli otto anni della presidenza Bush e addirittura il doppio di quelli registrati nei due mandati di Bill Clinton. Il 2013, poi, è stato il singolo anno con il numero più alto di espulsioni nella storia USA, ben 438.421.

Per quanto riguarda i blitz nelle case degli immigrati dei giorni scorsi, l’amministrazione Obama aveva prefigurato l’iniziativa con una strategia particolarmente crudele, facendo cioè intendere qualche settimana prima che a inizio anno sarebbe partita una nuova campagna di deportazioni. Ciò ha fatto trascorrere agli immigrati un periodo di feste nel terrore di essere colpiti dai provvedimenti di espulsione.

I blitz dell’ultimo fine settimana sono comunque soltanto l’inizio di una nuova campagna di detenzioni ed espulsioni, visto che il Dipartimento della Sicurezza Interna ha fatto sapere che coloro che hanno visto respingere la richiesta d’asilo sono almeno 15 mila.

La presunta legalità delle operazioni condotte dagli agenti dell’ICE è stata messa in discussione da molti, come l’American Civil Liberties Union. Quest’ultima organizzazione ha sostenuto che “molte delle madri e dei bambini [deportati] non hanno un avvocato perché non possono permetterselo”, perciò, “senza una consulenza legale e traumatizzati, i rifugiati non sono in grado di comprendere quello che accade in tribunale”, così che la loro richiesta di asilo non viene valutata in maniera adeguata.

L’indifferenza del governo americano per le situazioni individuali dei migranti espulsi, che contrasta con la recente commozione ostentata da Obama per le vittime delle armi da fuoco negli USA, era stata confermata da un’indagine di qualche mese fa del britannico Guardian, il quale aveva documentato come, in più di un caso, i migranti tornati nei loro paesi di origine in Centro-America erano finiti assassinati poco dopo essere rimpatriati forzatamente.

Lo scorso anno, l’amministrazione Obama era già finita al centro di polemiche per la propria durissima politica migratoria dopo che migliaia di bambini non accompagnati dai genitori erano stati trasferiti in centri di detenzione al confine col Messico, spesso in condizioni estremamente precarie, in attesa di essere deportati in America Centrale. Quelle immagini avevano fatto il giro del mondo, spingendo il presidente a proporre una serie di misure che avrebbero teoricamente dovuto ridurre il numero delle espulsioni. Obama era però consapevole delle difficoltà che la sua iniziativa avrebbe successivamente incontrato, sia di fronte a un Congresso a maggioranza Repubblicana sia nei tribunali. Infatti, la situazione negli USA in questo ambito è rimasta pressoché immutata, come confermano appunto gli sviluppi dei giorni scorsi.

Quelle immagini avevano fatto il giro del mondo, spingendo il presidente a proporre una serie di misure che avrebbero teoricamente dovuto ridurre il numero delle espulsioni. Obama era però consapevole delle difficoltà che la sua iniziativa avrebbe successivamente incontrato, sia di fronte a un Congresso a maggioranza Repubblicana sia nei tribunali. Infatti, la situazione negli USA in questo ambito è rimasta pressoché immutata, come confermano appunto gli sviluppi dei giorni scorsi.

Allo stesso tempo, però, l’amministrazione Obama ha continuato senza sosta nel processo di militarizzazione del confine meridionale degli Stati Uniti, in modo da scoraggiare e provare a impedire l’arrivo nel paese di nuovi disperati dall’America Latina.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Un Obama commosso, nella sua prima conferenza stampa del 2016 ha lanciato una sua campagna politica per la riduzione delle facilitazioni nella vendita di armi. Sono oltre trentamila gli statunitensi che ogni anno muoiono a causa del proliferare di armi e all’epidemia di follia che investe gli Stati Uniti. Non è un caso che l’ironia sui social dipinga i college statunitensi come l’intermezzo che gli USA si danno tra una guerra e l’altra per non perdere l'allenamento. Difficile peraltro riuscire a provare che i due elementi - il desiderio di possedere un arma ed eventualmente usarla e la diffusione di disturbi mentali - siano slegati.

Conscio di come la battaglia sia durissima, per via dell’influenza profonda e remunerante che la lobby delle armi esercita sui congressisti e i senatori statunitensi, il presidente ha specificato come le misure che intende prendere non travalicano i poteri presidenziali ma che esse siano ormai inderogabili.

La Casa Bianca sta dunque studiando un pacchetto di misure che prevedono la responsabilità diretta degli acquirenti nella custodia delle armi ed il divieto di utilizzo da parte di altri; una maggiore documentazione necessaria per gli acquirenti ed una maggiore limitazione per quella che, ad oggi, è una vendita libera. Ma l’aspetto più importante è rappresentato dall’intenzione di Obama di consentire allo FBI di esercitare controlli che prevederanno anche valutazioni psicologiche su chi compra armi e, a questo proposito, il Presidente ha annunciato specifici fondi a disposizione per assumere il personale necessario.

Obama, che pure già in passato ha spesso avvertito sulla necessità di ridurre le armi in circolazione negli Stati Uniti, sa benissimo come il percorso legislativo sia in salita, proprio per il peso della lobby armamentista, rappresentata dalla National Rifle Association che annovera tra i suoi sostenitori deputati, senatori e personaggi celebri, che hanno sempre difeso a suon di dollari quello che resta uno dei maggiori business del Paese e che ne incarna, per molti aspetti, il modus vivendi di milioni di suoi abitanti.

Il Presidente, che ha iniziato il suo ultimo anno del suo ultimo mandato, ritiene però che sebbene congressisti e senatori siano in maggioranza favorevoli alla libera circolazione delle armi, la maggioranza della popolazione ritiene invece che vada approvata una regolamentazione normativa in chiave restrittiva, per tentare almeno di ridurre le stragi ripetute che in ogni angolo del paese vengono effettuate da squilibrati armati fino ai denti.

Obama ha ricordato come il diritto al possesso delle armi, previsto dalla Costituzione, non può però divenire un impedimento al godimento di altri diritti costituzionali, come quello alla vita. Ma in una Costituzione che prevede la libertà di armarsi e, nello stesso emendamento, la libertà di difendersi (quindi anche da chi le usa contro di te) emerge la contraddizione in termini di un Paese che ha ancora nelle ossa il mito della frontiera, della forza, della sua libertà e non della libertà di tutti. Gli Stati Uniti, del resto, sono la rappresentazione di un modello politico e sociale di assoluta compenetrazione tra essi.

Il modello che da sempre propongono è il loro e ritengono che esso debba essere esteso - con le buone o con le cattive - al resto del mondo. Diffondono una cultura che difficilmente privilegia l’argomentare, che non indugia nel riconoscimento delle altrui ragioni, divise solo tra ostili e affini. Ritiene che il suo destino sia quello di guidare il mondo, che il suo ruolo sia dunque preminente ed i privilegi che ne derivano si trasformino in diritti, mentre i diritti altrui devono essere subordinati agli interessi statunitensi.

Quello della diffusione delle armi è tuttavia solo un aspetto delle storture di una società profondamente malata. Il numero dei detenuti per abitanti, come quello dei malati psichiatrici e dei tossicodipendenti, i reati contro la persona come quelli contro il patrimonio, la diffusione della violenza, l’arbitrio assoluto a disposizione delle sue strutture militari e di sicurezza, i numeri allarmanti dell'emarginazione sociale come della mortalità scolastica, raffigura un impianto sociale che ha nella devianza patologica un dato preoccupante per dimensioni, intensità e pericolosità sociale.

Quello della diffusione delle armi è tuttavia solo un aspetto delle storture di una società profondamente malata. Il numero dei detenuti per abitanti, come quello dei malati psichiatrici e dei tossicodipendenti, i reati contro la persona come quelli contro il patrimonio, la diffusione della violenza, l’arbitrio assoluto a disposizione delle sue strutture militari e di sicurezza, i numeri allarmanti dell'emarginazione sociale come della mortalità scolastica, raffigura un impianto sociale che ha nella devianza patologica un dato preoccupante per dimensioni, intensità e pericolosità sociale.

Ben più profonda dovrebbe essere dunque la riflessione sull'insostenibilità di un sistema che ha nella violenza una leva centrale del suo dispiegarsi. Servirebbe insomma il coraggio di ripensare al modello sotto il profilo concettuale, non solo intervenire sui sintomi del suo malessere.

Che Obama abbia deciso di affondare lo scontro politico con lobby delle armi, Senato e Congresso solo nell’ultimo anno del suo mandato, senza quindi avere molto da perdere, indica però che questa potrebbe essere l’occasione per andare oltre le parole e provare a passare alla storia come il Presidente che provò a cambiare alcuni aspetti della follia americana. E non impegna Hillary a dover assumere su di sé il portato di questa battaglia, che appare più del Presidente che del partito che rappresenta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La crisi esplosa tra Teheran e Riyadh in seguito all’esecuzione del leader religioso sciita Nimr al-Nimr da parte del regime saudita ha fatto segnare una nuova escalation in questo avvio di settimana. Dopo le durissime critiche dell’Iran e l’assalto all’ambasciata del regno Wahabita a Teheran, l’Arabia Saudita ha infatti interrotto i rapporti diplomatici con il proprio principale rivale nella regione.

L’Iran, da parte sua, attraverso il ministero degli Esteri ha puntato il dito contro il regno ultra-conservatore, accusandolo di avere usato l’episodio dell’ambasciata come un pretesto per alimentare le tensioni. In precedenza, com’è noto, l’ayatollah Ali Khamenei aveva tuonato contro Riyadh e invocato la “vendetta divina” sulla casa regnante sunnita per la decapitazione di Nimr, oppositore e leader della minoranza sciita oppressa che vive in Arabia Saudita.

Assieme al religioso erano stati messi a morte in maniera barbara altri tre cittadini sciiti del regno, di cui uno minorenne ai tempi in cui aveva commesso il presunto crimine costatogli la condanna. La loro colpa era stata quella di avere partecipato alle manifestazioni di protesta contro il regime andate in scena nel 2011 nelle provincie orientali a maggioranza sciita.

Secondo i famigliari degli accusati e svariate organizzazioni a difesa dei diritti umani, nonché coerentemente con il livello di civiltà del sistema “giudiziario” saudita, i condannati avevano subito diversi abusi, tra cui torture, prima di essere sottoposti a processi-farsa dall’esito scontato fin dall’inizio.

Oltre ai quattro condannati di fede sciita, il boia saudita ha inaugurato in maniera sanguinosa il nuovo anno con altre 43 esecuzioni, in questo caso tutte di sunniti accusati di avere partecipato all’organizzazione di attentati qaedisti sul territorio del regno tra il 2003 e il 2006.

Il raccapricciante spettacolo delle esecuzioni di massa in contemporanea di sciiti e sunniti è servito all’Arabia Saudita per identificare qualsiasi minaccia al potere della casa al-Saud come un atto di terrorismo. Infatti, nell’annunciare domenica scorsa l’interruzione delle relazioni diplomatiche con l’Iran, il ministro degli Esteri del regno, Adel al-Jubeir, aveva singolarmente accusato Teheran di voler destabilizzare la regione creando “celle terroristiche” in Arabia Saudita, il cui regime e gli ambienti ad esso collegati, piuttosto, sono i principali finanziatori e sostenitori del terrorismo sunnita in Medio Oriente.

La condanna e l’esecuzione di Nimr, inoltre, hanno rappresentato un messaggio ben poco rassicurante per la minoranza sciita, che rappresenta circa il 15% della popolazione saudita, affinché sia chiaro che non sarà tollerata alcuna minaccia alla stabilità del regno.

La decisione di giustiziare i condannati accusati di avere fatto parte di Al-Qaeda sembra rientrare invece nello sforzo di impedire il dilagare della minaccia terrorista all’interno dei confini sauditi. In altre parole, il regime di Riyadh si ritrova a fare i conti con il rischio di attentati sul proprio territorio per mano di quelle forze fondamentaliste che esso stesso promuove e utilizza come arma della propria politica estera in Medio Oriente, a cominciare dalla Siria.

Il caos provocato altrove da queste forze minaccia sempre più di espandersi alla stessa Arabia Saudita, da dove si risponde con metodi che, inevitabilmente, riflettono il comune referente ideologico-religioso del regime e degli stessi fondamentalisti sunniti, ovvero il fanatismo Wahhabita.

Per quanto riguarda i riflessi internazionali, come ha sostanzialmente fatto notare la diplomazia iraniana, la condanna a morte di Nimr non è altro che una provocazione calcolata allo scopo di alimentare le tensioni e le divisioni settarie in una regione già attraversata da numerosi focolai di conflitto. In maniera tutt’altro che imprevedibile, al di là delle recriminazioni di Riyadh, il gesto barbaro che ha aperto l’anno in Arabia Saudita ha infatti suscitato le ire delle popolazioni sciite e dei leader politici e religiosi anche in Iraq, Libano e altrove.

In maniera tutt’altro che imprevedibile, al di là delle recriminazioni di Riyadh, il gesto barbaro che ha aperto l’anno in Arabia Saudita ha infatti suscitato le ire delle popolazioni sciite e dei leader politici e religiosi anche in Iraq, Libano e altrove.

La provocazione del regime mira probabilmente a far saltare gli sforzi diplomatici, a cui Riyadh sta nominalmente partecipando, per una soluzione pacifica in Siria, in modo da rilanciare la guerra per il cambio di regime a Damasco, dove il primo sponsor di Assad, oltre alla Russia, risulta essere appunto l’Iran.

L’inserimento della vicenda dello sceicco Nimr e degli altri tre sciiti giustiziati nel più ampio scenario mediorientale è evidente anche dal fatto che, pressoché in concomitanza con le decapitazioni, la casa regnante saudita ha messo fine alla tregua in essere nello Yemen. In questo paese, l’Arabia Saudita sta combattendo una guerra sanguinosa contro i “ribelli” Houthi, anch’essi di fede sciita e con qualche legame con la Repubblica Islamica.

La crisi di questi giorni e, soprattutto, il ricorso da parte dell’Arabia Saudita a metodi medievali di somministrazione della “giustizia”, ha infine messo ulteriormente in imbarazzo il governo americano, in grado soltanto di esprimere blandi comunicati per invitare l’alleato al rispetto dei diritti umani, senza condannare però esplicitamente l’assassinio politico di Nimr al-Nimr.

Le maggiori responsabilità dell’aggravarsi della situazione in Medio Oriente sono d’altra parte da attribuire proprio agli Stati Uniti, di fatto i principali partner economico-militari della dittatura oscurantista di Riyadh, al centro delle trame destabilizzanti del mondo arabo, dalla Siria all’Iraq, dall’Iran allo Yemen.

La politica mediorientale di Washington, basata anch’essa sul tentativo di imporre la propria egemonia a spese dei rivali, continua in definitiva a basarsi su alleanze con regimi ultra-reazionari - come appunto quello dell’Arabia Saudita - che rendono impossibile un esito dei conflitti militari o diplomatici in corso differente dal caos, dalla violenza e dalla repressione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

I governi di Giappone e Corea del Sud qualche giorno fa hanno finalmente raggiunto un accordo su una delicata questione risalente a oltre settant’anni fa e che aveva guastato i rapporti tra i due paesi, alleati fondamentali degli Stati Uniti in Asia orientale. Tokyo e Seoul hanno cioè formalmente messo fine alla disputa sulle cosiddette “donne di conforto”, chiudendo, almeno a livello ufficiale, una ferita che gravava pesantemente sui progetti asiatici di Washington in chiave anti-cinese.

Il termine inglese “comfort women”, con il quale si definisce generalmente la vicenda a livello internazionale, si riferisce a quelle che negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso erano vere e proprie schiave sessuali, rapite o reclutate con l’inganno in svariati paesi asiatici - principalmente Corea del Sud, Cina e Filippine - e costrette a lavorare come prostitute per i soldati dell’esercito imperiale giapponese.

Le stime sul numero di donne che subirono questo trattamento non sono unanimi, anche se gli studi più autorevoli sostengono che sarebbero state almeno qualche centinaia di migliaia nel periodo precedente e durante la Seconda Guerra Mondiale.

A inizio settimana a Seoul, in ogni caso, i ministri degli Esteri dei due paesi si sono incontrati per annunciare l’intesa sulla questione. Il giapponese Fumio Kishida ha presentato le scuse, sia pure limitate, del proprio governo e ha promesso il pagamento una tantum di una cifra pari a 8,3 milioni di dollari a un fondo creato dalla Corea del Sud a favore delle 46 vittime ancora in vita.

“La questione della ‘donne di conforto’, con il coinvolgimento delle autorità militari giapponesi dell’epoca - ha affermato il capo della diplomazia di Tokyo - fu un grave affronto all’onore e alla dignità di un gran numero di donne e il governo del Giappone è dolorosamente consapevole delle proprie responsabilità”.

Kishida ha poi riferito le “più sincere scuse e il rammarico” espressi dal primo ministro, Shinzo Abe, a “tutte le donne che sono passate attraverso esperienze incalcolabilmente dolorose e che sono state ferite fisicamente e psicologicamente” nel loro ruolo forzato di “donne di conforto”.

Da parte sua, il ministro degli Esteri sudcoreano, Yun Byeogn-se, ha assicurato che la diatriba sarà “finalmente e irreversibilmente risolta”, a condizione che il governo giapponese “implementi senza indugi le misure concordate”. Yun ha anche acconsentito a discutere la rimozione di una statua dedicata alle “comfort women” eretta nel 2011 di fronte all’ambasciata giapponese di Seoul.

Il ministro giapponese Kishida è stato ricevuto anche dalla presidente sudcoreana, Park Geun-hye, e, secondo i media, quest’ultima lunedì avrebbe parlato telefonicamente con Abe per suggellare l’accordo. I due leader si erano incontrati per la prima volta dall’inizio dei rispettivi mandati lo scorso novembre, quando avevano raggiunto un’intesa per risolvere la questione delle schiave sessuali coreane.

La stessa presidente Park aveva descritto quello delle “donne di conforto” come il “principale ostacolo agli sforzi per migliorare le relazioni bilaterali”. La questione aveva infatti avvelenato il clima tra i due più importanti alleati di Washington in Estremo Oriente. A ciò aveva contribuito in maniera decisiva l’arrivo al potere di due leader intenzionati a fare leva sui sentimenti nazionalisti nei rispettivi paesi. Un presidente sudcoreano e un primo ministro nipponico non si incontravano dal 2012.

Proprio il fatto di avere nutrito le frange nazionaliste interne, la presidente Park e il premier Abe potrebbero incontrare difficoltà a fare accettare l’accordo appena siglato nei rispettivi paesi. Inoltre, le “donne di conforto” sudcoreane sopravvissute hanno subito criticato l’intesa, sottolineando la modestia delle concessioni fatte dal Giappone. Particolarmente dura è stata la reazione di una delle principali organizzazioni a difesa dei diritti delle “comfort women”, il Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery in Japan, che ha definito l’accordo “scioccante” e una “umiliazione” che ha “spazzato via 25 anni di progressi” diplomatici.

Particolarmente dura è stata la reazione di una delle principali organizzazioni a difesa dei diritti delle “comfort women”, il Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery in Japan, che ha definito l’accordo “scioccante” e una “umiliazione” che ha “spazzato via 25 anni di progressi” diplomatici.

A Tokyo, invece, non sono mancate le voci che hanno espresso soddisfazione. Anche tra l’opposizione al governo sono state registrate parole di elogio per l’accordo con Seoul, a conferma dell’esiguità delle iniziative prese dalla parte giapponese per risolvere la contesa.

Anche se non riconosciuto dalle due parti, la risoluzione del conflitto sulle “comfort women” è stato in qualche modo favorito dagli Stati Uniti. Gli attriti tra Seoul e Tokyo sono da tempo motivo di preoccupazione per l’amministrazione Obama, impegnata nel tentativo di serrare i ranghi tra gli alleati americani nel quadro della cosiddetta “svolta asiatica”, ovvero l’insieme delle manovre diplomatico-economico-militari in atto per contrastare l’ascesa della Cina nel continente.

L’allineamento strategico tra Giappone e Corea del Sud è in questo scenario un requisito fondamentale per gli Stati Uniti, i quali hanno cercato di far riconciliare i due alleati fin dal 2012, quando Washington dovette incassare il mancato accordo di condivisione di informazioni di intelligence in ambito militare tra Tokyo e Seoul a un passo dalla firma.

Da allora si è assistito a numerose provocazioni da entrambe le parti, tra cui nell’agosto del 2012 il viaggio dell’ex presidente sudcoreano, Lee Myung-bak, alle isole contese con il Giappone Dokdo/Takeshima e quella del premier Abe nel dicembre dell’anno successivo al tempio Yasukuni, dedicato a svariati criminali di guerra giapponesi.

Le pressioni americane non sono comunque mai mancate, visto che l’escalation militare progettata da Washington in Asia è stata finora ostacolata almeno in parte dalle frizioni tra i due alleati. Obama stesso, ad esempio, nel corso di una visita a Seoul nel 2014 aveva definito la questione delle “donne di conforto” come una “grave violazione dei diritti umani”, insistendo poi con i leader dei due paesi per fissare un faccia a faccia al più presto. Nelle intenzioni statunitensi, l’intesa dei giorni scorsi dovrebbe spianare la strada a una maggiore integrazione non solo tra Giappone e Sud Corea ma anche tra questi e gli altri paesi allineati strategicamente a Washington in Asia orientale. Non a caso, il magazine on-line The Diplomat, dedicato alle questioni asiatiche e dell’area Pacifico, ha salutato l’accordo prospettando un possibile prossimo ingresso di Seoul nel trattato di libero scambio denominato Partnership Trans-Pacifica (TPP), promosso dagli USA.

Nelle intenzioni statunitensi, l’intesa dei giorni scorsi dovrebbe spianare la strada a una maggiore integrazione non solo tra Giappone e Sud Corea ma anche tra questi e gli altri paesi allineati strategicamente a Washington in Asia orientale. Non a caso, il magazine on-line The Diplomat, dedicato alle questioni asiatiche e dell’area Pacifico, ha salutato l’accordo prospettando un possibile prossimo ingresso di Seoul nel trattato di libero scambio denominato Partnership Trans-Pacifica (TPP), promosso dagli USA.

Il TPP, di cui fa parte il Giappone, è d’altra parte il meccanismo con cui Washington intende cercare di limitare l’influenza cinese nell’area Asia-Pacifico sul fronte economico.

Nonostante gli sforzi americani, però, l’accordo sulle “comfort women” non esaurisce i motivi di scontro tra i due paesi, all’interno dei quali ha trovato inoltre sempre maggiore spazio in questi anni la destra nazionalista contraria a qualsiasi apertura o dialogo.

Le contese che possono continuare a guastare i rapporti bilaterali, a cominciare da quelle già ricordate attorno alle rivendicazioni territoriali nel Mare del Giappone, sono state e rimangono numerose tra Tokyo e Seoul e, in larga misura, discendono dall’eredità tossica dell’occupazione nipponica della penisola di Corea, terminata soltanto nel 1945.