- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

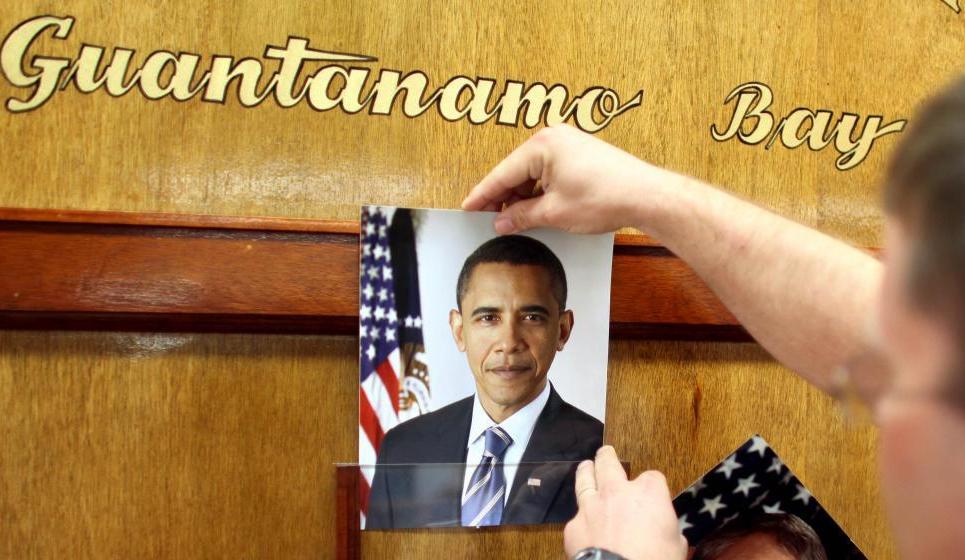

La mossa presa dal presidente Obama questa settimana per rilanciare il piano di chiusura del lager di Guantánamo è poco più di una manovra propagandistica, oltretutto tardiva, che ha pochissime chances di successo e che non farebbe comunque nulla per mettere fine agli abusi legali istituzionalizzati dal governo degli Stati Uniti nel corso della cosiddetta “guerra al terrore”.

La proposta di smantellamento del carcere sull’isola di Cuba è stata inviata martedì dalla Casa Bianca al Congresso di Washington, con un’iniziativa che i giornali USA hanno descritto come il tentativo del presidente di mantenere una promessa che aveva fatto all’indomani del suo insediamento nel gennaio del 2009.

In un intervento pubblico durato poco più di un quarto d’ora, Obama ha riconosciuto che il piano sarà di difficile attuazione e ha ricordato gli ostacoli posti soprattutto dallo stesso Congresso alla chiusura e al trasferimento in altri paesi o in territorio americano dei detenuti rimasti.

Obama ha anche accennato a una delle ragioni principali che hanno riportato la questione di Guantánamo all’ordine del giorno del suo governo, ovvero il danno di immagine per un paese che, pur basando la propria politica estera in gran parte sulla violazione del diritto internazionale, riesce a conservare una residua legittimità agli occhi delle popolazioni mondiali promuovendosi come difensore della democrazia e dei diritti umani.

Nel raggiungere questo obiettivo, il presidente americano ha affermato di essere pronto a muoversi unilateralmente e a utilizzare i poteri assegnatigli dalla Costituzione, in caso di mancata collaborazione da parte del Congresso, anche se non è per nulla chiaro quali siano gli spazi di manovra della Casa Bianca in questo senso.

La maggioranza Repubblicana al Congresso è attestata su posizioni diametralmente opposte a quelle di Obama in merito a Guantánamo, mentre i candidati alla presidenza hanno più volte dichiarato non solo di voler mantenere in vita il carcere ma anche di aumentarne la popolazione, nonché di ricorrere a metodi tortura nei confronti dei suoi “ospiti”.

Il progetto di Obama non è stato comunque corredato di troppi particolari e più che altro si tratta di una serie di iniziative che verrebbero implementate se dovesse essere superata la resistenza del Congresso. Sostanzialmente, il piano si basa sull’individuazione di alcuni paesi esteri che dovrebbero ricevere alcune decine di detenuti il cui trasferimento è già stato approvato dal governo USA. Quelli considerati più pericolosi – tra i 30 e i 60 – sarebbero invece spediti in varie carceri di media o massima sicurezza negli Stati Uniti.

Le strutture prese in considerazione sono 13, tra cui in Kansas, Colorado e South Carolina, i cui rappresentanti al Congresso hanno peraltro già manifestato tutta la loro contrarietà all’ipotesi avanzata dalla Casa Bianca. Come ha ricordato Obama, durante la campagna elettorale del 2008 esponenti di spicco del Partito Repubblicano, come l’allora presidente Bush e il candidato alla sua successione, John McCain, erano a favore della chiusura, ma da allora il baricentro politico americano ha fatto registrare un nettissimo spostamento a destra e una chiara maggioranza del Congresso intende ora mantenere in vita la famigerata struttura detentiva off-shore.

L’ostacolo principale alla chiusura del carcere è rappresentato appunto da una legge del Congresso che vieta il trasferimento dei detenuti di Guantánamo in territorio americano, anche per essere sottoposti a processi in ambito civile. L’insistenza di Obama e dei suoi sostenitori per convincere la maggioranza alla Camera e al Senato a lasciar cadere il divieto al trasferimento non ha comunque nulla a che vedere con il desiderio di chiudere un capitolo oscuro della storia americana e di veder trionfare il diritto.

L’insistenza di Obama e dei suoi sostenitori per convincere la maggioranza alla Camera e al Senato a lasciar cadere il divieto al trasferimento non ha comunque nulla a che vedere con il desiderio di chiudere un capitolo oscuro della storia americana e di veder trionfare il diritto.

Anche se le decine di prigionieri che vivono nel limbo a Guantánamo, senza accuse formali, processi o tanomeno condanne, fossero trasferiti in un carcere in territorio americano, la natura arbitraria della loro detenzione non cambierebbe infatti di una virgola.

A far notare questo punto è stato, tra gli altri, l’avvocato David Remes, legale di 13 cittadini yemeniti rinchiusi a Guantánamo, secondo il quale “il presidente non intende chiudere [il carcere], ma solo spostarlo negli Stati Uniti”.

Di fatto, se anche Obama riuscisse a superare la resistenza del Congresso, il suo piano finirebbe per sanzionare la detenzione indefinita in territorio americano di sospettati di terrorismo, le cui accuse a loro carico non sono mai state né potranno mai essere dimostrate in un’aula di tribunale.

Inaugurato dall’amministrazione Bush nel 2002, il lager di Guantánamo era giunto a ospitare quasi 800 detenuti, la maggior parte dei quali rapiti illegalmente da forze di sicurezza o da mercenari in Pakistan e in Afghanistan per essere poi venduti agli Stati Uniti. Il carcere era diventato ben presto il simbolo stesso dei crimini americani nel quadro della “guerra al terrore”.

Per giustificare la detenzione illegale e le torture commesse, l’amministrazione Bush aveva inventato la definizione di “nemici in armi” da assegnare ai sospettati di terrorismo, così da negare a questi ultimi sia i diritti costituzionali sia le garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra per i prigionieri di guerra.

All’arrivo di Obama alla Casa Bianca, la popolazione del carcere era scesa a 242 e da allora è costantemente diminuita fino ai 91 prigionieri odierni. Centinaia di “ospiti” di Guantánamo sono stati rinchiusi per anni, spesso distrutti fisicamente e psicologicamente, e poi rilasciati senza spiegazioni o risarcimenti.

Il governo americano ha creato inoltre in questi anni un tribunale militare speciale per processare alcuni dei detenuti e dare l’impressione di volere rispettare i loro diritti. In realtà, questi procedimenti, che riguardano attualmente una decina di prigionieri, sono una farsa, visto che gli accusati godono di ben poche delle garanzie legali previste dalla legge USA.

La tesi sostenuta infine da coloro che elogiano comunque il presidente Obama per avere cercato di chiudere il lager di Guantánamo di fronte alla resistenza del Congresso è del tutto fuorviante. A dimostrarlo ci sono i precedenti accumulati dall’amministrazione Democratica in questi anni.

Non solo Obama ha fatto di tutto per proteggere ed evitare l’incriminazione dei responsabili di rendition e torture ai danni di sospettati di terrorismo, ma l’alternativa scelta alle detenzioni “extra-giudiziarie” è stata di gran lunga peggiore. Il governo americano non ha aggiunto un solo detenuto alla popolazione di Guantánamo dal 2009 soltanto perché le procedure che eventuali nuovi arresti avrebbero comportato sarebbero state eccessivamente gravose e avrebbero perpetuato un sistema profondamente impopolare.

Il governo americano non ha aggiunto un solo detenuto alla popolazione di Guantánamo dal 2009 soltanto perché le procedure che eventuali nuovi arresti avrebbero comportato sarebbero state eccessivamente gravose e avrebbero perpetuato un sistema profondamente impopolare.

Il presidente Obama e l’apparato della sicurezza nazionale USA hanno così optato per il drastico ampliamento del programma degli assassini mirati con i droni, anch’esso avviato da George W. Bush. In sostanza, i sospettati di terrorismo non vengono più rapiti o arrestati, poi eventualmente torturati e spediti a Guantánamo, ma finiscono su una lista nera e il presidente in persona, senza passare attraverso un tribunale o un procedimento che possa ragionevolmente essere definito “legale”, decide in totale segretezza chi di loro debba essere letteralmente fatto a pezzi da un drone.

Il grado di precisione delle operazioni con i velivoli senza pilota americani in paesi come Pakistan, Afghanistan, Somalia, Yemen e Libia è stato valutato da numerose indagini di organizzazioni a difesa dei diritti umani in questi anni, le quali hanno documentato le migliaia di vittime civili innocenti, quasi mai riconosciute o considerate semplicemente come inevitabili “danni collaterali”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

“Il riciclaggio di denaro è la linfa vitale dei cartelli della droga messicani” e la banca “HSBC, favorendo queste attività… ha materialmente appoggiato gli atti terrroristici dei cartelli” stessi. Così recitano gli atti di una causa legale senza precedenti avviata qualche giorno fa negli Stati Uniti contro il colosso bancario con sede in Gran Bretagna sulla base della legge per l’Anti-Terrorismo del 1996, emendata dopo l’11 settembre 2001.

La denuncia è stata presentata in un tribunale di Brownsville, in Texas, dai parenti di alcune vittime della violenza delle organizzazioni messicane dedite al narco-traffico. La legge a cui i loro legali fanno riferimento consente alle vittime di chiedere risarcimenti alle organizzazioni che sostengono materialmente i gruppi terroristici responsabili.

In realtà, il governo americano non ha mai designato ufficialmente come tali i cartelli messicani, anche se i querelanti citano più di 100 mila omicidi e decine di migliaia di rapimenti solo nell’ultimo decennio come prova della natura terroristica di queste imprese criminali.

Secondi i legali dei richiedenti, la banca HSBC avrebbe riciclato circa 881 milioni di dollari dei cartelli di Sinaloa, Juarez e Los Zetas, tutti implicati negli omicidi dei loro familiari. Due delle vittime in questione sono gli agenti speciali dell’Immigrazione USA, Jaime Zapata e Victor Avila, uccisi da sicari nel 2011 nella città messicana di San Luis Potosì.

Parte della causa sono anche i parenti di Lesley Enriquez Redelfs, al momento della morte incinta di quattro mesi e impiegata presso il consolato americano di Ciudad Juarez, e il marito Arthur Redelfs. I due coniugi erano stati assassinati in questa stessa città del Messico settentrionale nel 2010 di ritorno da una festa di compleanno. Rafael Morales Valencia, infine, sempre nel 2010 venne rapito e ucciso, assieme al fratello e a uno zio, di fronte a una chiesa il giorno del suo matrimonio.

Il caso di Jaime Zapata aveva trovato ampia eco negli Stati Uniti alcuni anni fa, poiché l’arma automatica utilizzata nel suo assassinio era collegata alla controversa operazione clandestina “Fast and Furious”, attraverso la quale gli agenti della AFT (“Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives”) avevano facilitato la fornitura di armi ai cartelli messicani tramite intermediari con l’intento di rintracciare i destinatari finali.

L’accusa di riciclaggio a favore dei narcos messicani contro HSBC è pressoché incontestabile. Nel 2012, infatti, il governo americano aveva accettato un patteggiamento con questa banca, la quale, in cambio di una sanzione da quasi due miliardi di dollari, aveva ammesso di avere riciclato centinaia di milioni di dollari generati dai traffici illeciti dei cartelli e passati attraverso le proprie filiali in Messico e negli Stati Uniti. A queste pratiche fa riferimento la denuncia da poco intentata. Negli atti si legge che “HSBC ha implementato intenzionalmente misure anti-riciclaggio inadeguate” per “garantire il flusso non documentato di miliardi di dollari attraverso le proprie banche”. Di ciò ne aveva parlato pubblicamente anche il responsabile per le operazioni di anti-riciclaggio di HSBC Messico dopo avere rassegnato le dimissioni. Per l’ex dirigente, i vertici della banca “non avevano alcun rispetto per i controlli sul riciclaggio o per i rischi a cui il gruppo poteva essere esposto”, visto che a caratterizzare la loro condotta era la “cultura del profitto e degli obiettivi a qualsiasi costo”.

A queste pratiche fa riferimento la denuncia da poco intentata. Negli atti si legge che “HSBC ha implementato intenzionalmente misure anti-riciclaggio inadeguate” per “garantire il flusso non documentato di miliardi di dollari attraverso le proprie banche”. Di ciò ne aveva parlato pubblicamente anche il responsabile per le operazioni di anti-riciclaggio di HSBC Messico dopo avere rassegnato le dimissioni. Per l’ex dirigente, i vertici della banca “non avevano alcun rispetto per i controlli sul riciclaggio o per i rischi a cui il gruppo poteva essere esposto”, visto che a caratterizzare la loro condotta era la “cultura del profitto e degli obiettivi a qualsiasi costo”.

Il caso del 2012 si era in ogni caso concluso praticamente senza conseguenze per HSBC, ad esclusione di una multa di fatto simbolica e che corrisponde a una sorta di dazio da pagare per continuare a fare soldi a palate in violazione della legge.

In quell’occasione, lo stesso Dipartimento di Giustizia USA aveva ammesso che i grandi istituti sono al di sopra della legge, dal momento che, come aveva confermato l’allora assistente del ministro per i crimini finanziari, Lanny Breuer, essi sono ormai troppo grandi e importanti per essere sottoposti a un processo penale. L’incriminazione formale di questi colossi e dei loro vertici, infatti, potrebbe provocare pericolose scosse per il sistema finanziario internazionale.

Addirittura, per molti analisti il denaro riciclato dei cartelli della droga ha costituito un fattore determinante per la sopravvivenza stessa di molte grandi banche dopo la crisi finanziaria del 2008.

A confermare questa realtà era stato anche un rapporto commissionato qualche anno fa dall’allora direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (UNODC), l’italiano Antonio Maria Costa, secondo il quale “il denaro proveniente dalle attività criminali ha rappresentato l’unico capitale liquido per investimenti a disposizione di molte banche al picco della crisi”, così come “i prestiti interbancari sono stati finanziati dai proventi del traffico di droga”.

La causa legale avviata la settimana scorsa in Texas ha dunque riproposto la questione del ruolo cruciale svolto dalle grandi banche per il successo economico dei cartelli del narco-traffico. Le attività delle prime sembrano essere insomma caratterizzate da un livello di criminalità non di molto inferiore a quelle di questi ultimi.

L’arricchimento di entrambi, inoltre, è reso possibile dalle condizioni create in paesi come il Messico dalle politiche del governo di Washington, principale responsabile del persistere delle condizioni politiche, economiche e sociali in cui i cartelli possono operare.

HSBC non è comunque l’unica banca a essere coinvolta in questi traffici e nemmeno a essere al centro di indagini o negoziati con il governo americano. Ad esempio, Wachovia, acquisita da Wells Fargo nel 2008, aveva pagato al Dipartimento di Giustizia USA una sanzione da 160 milioni di dollari nel 2010 dopo che erano emerse prove dell’attività di riciclaggio presso le sue filiali di almeno 100 milioni di dollari provenienti dal traffico di stupefacenti. Il fenomeno è però di portata ben maggiore. Secondo alcune stime governative, citate dal sito web investigativo Insight Crime, i cartelli internazionali della droga riciclerebbero non meno di 85 miliardi di dollari ogni anno attraverso istituti e compagnie registrate negli Stati Uniti.

Il fenomeno è però di portata ben maggiore. Secondo alcune stime governative, citate dal sito web investigativo Insight Crime, i cartelli internazionali della droga riciclerebbero non meno di 85 miliardi di dollari ogni anno attraverso istituti e compagnie registrate negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il procedimento in corso, il possibile esito appare incerto. Innanzitutto, come già ricordato, le grandi banche come HSBC godono di fatto della protezione del sistema politico e giudiziario negli USA come altrove.

Poi, come ha spiegato alla stampa d’oltreoceano l’ex sottosegretario al Dipartimento del Tesoro, Jimmy Gurulé, “i querelanti dovranno dimostrare che la banca ha fornito appoggio ai cartelli sapendo, o aspettandosi, che il denaro sarebbe stato utilizzato per commettere crimini violenti”. Allo stesso tempo, però, trattandosi di un procedimento civile, l’onere della prova non sarà così pesante come in ambito penale, dove la colpevolezza dell’accusato deve essere dimostrata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il terzo appuntamento della stagione delle primarie per i due principali partiti politici americani ha dato sabato indicazioni interessanti, contribuendo a chiarire i contorni della corsa alle nomination in vista del “Supermartedì” in programma il primo giorno di marzo. Ancora una volta, i sondaggi della vigilia hanno parzialmente fallito, se non nell’indicare i vincitori, quanto meno nel valutare le dimensioni del successo, andato, in casa Repubblicana, ancora una volta a Donald Trump, e, tra i Democratici, alla favorita Hillary Clinton.

Le primarie Repubblicane del South Carolina hanno dunque premiato il miliardario newyorchese con un margine di vantaggio superiore rispetto al previsto, nonostante le controversie che lo avevano coinvolto nei giorni scorsi. Trump aveva avuto ad esempio uno scambio di battute a distanza con Papa Francesco, il quale aveva suggerito che il candidato alla presidenza Repubblicano non sembrava avere inclinazioni cristiane viste le sue posizioni estreme sul tema dell’immigrazione.

Le rilevazioni ai seggi nello stato americano sud-orientale hanno anche rilevato come buona parte degli elettori che avevano deciso all’ultimo momento a chi assegnare il proprio voto avevano optato per un candidato diverso da Trump. Quest’ultimo ha invece raccolto il 32,5% dei consensi, infliggendo un distacco di esattamente dieci punti percentuali a coloro che di fatto sembrano essere rimasti gli unici due sfidanti per la nomination, ovvero i senatori di Florida e Texas, Marco Rubio e Ted Cruz, praticamente appaiati in seconda posizione.

La serata di sabato ha soprattutto segnato la fine della campagna di Jeb Bush, protagonista ancora una volta di una prestazione più che deludente dopo avere raccolto un misero 7,8%. Considerato a lungo nel corso del 2015 come il logico favorito, il fratello dell’ex presidente George W. Bush era in realtà tale solo per i media ufficiali, i vertici e i facoltosi finanziatori del Partito Repubblicano.

Della sua rinuncia dovrebbe beneficiare maggiormente Marco Rubio, ormai vicino a diventare il candidato unico dell’establishment di un partito che vede con timore l’eventualità che Trump o Cruz possano correre per la Casa Bianca a novembre. Le apprensioni per la vittoria della nomination di un candidato come Donald Trump sarebbero legate alle sue posizioni troppo estreme su varie questioni scottanti e che potrebbero quindi rendere complicata la raccolta di consensi al di là dell’elettorato Repubblicano, già di per sé non esattamente uniforme.

In realtà, le “sparate” di Trump e le opinioni espresse in campagna elettorale nella sostanza non sono quasi o per nulla differenti da quelle di un partito che ha fatto registrare una impressionante accelerazione verso destra nell’ultimo decennio. La paura dei suoi leader nei confronti di Trump è dovuta piuttosto al fatto che l’attuale “frontrunner” esponga in maniera troppo esplicita punti di vista di estrema destra e in odore di fascismo, così da diventare pressoché impresentabile sulla scena nazionale.

I dubbi Repubblicani su Trump dovranno ad ogni modo essere sciolti a breve. I suoi successi in New Hampshire e, ora, in South Carolina lo hanno decisamente lanciato al comando della corsa alla nomination, grazie anche alla strategia del suoi rivali, impegnati più che altro ad attaccarsi tra di loro per conquistare il ruolo di anti-Trump. Un’eventuale offensiva contro Trump appare però tutt’altro che semplice e rischia anzi di trasformarsi in un boomerang. Il businessman di New York ha infatti costruito il suo vantaggio su una retorica populista e anti-establishment che ha mostrato tutta la sua efficacia proprio nel contrattacco alle critiche di rivali legati alla politica di Washington.

Un’eventuale offensiva contro Trump appare però tutt’altro che semplice e rischia anzi di trasformarsi in un boomerang. Il businessman di New York ha infatti costruito il suo vantaggio su una retorica populista e anti-establishment che ha mostrato tutta la sua efficacia proprio nel contrattacco alle critiche di rivali legati alla politica di Washington.

I suoi colleghi di partito, poi, non brillano per capacità politiche. Ted Cruz, inoltre, senza avere l’appoggio del partito si trova a dover competere per la stessa fetta di elettorato ultra-conservatore che ha mostrato di preferirgli Trump. Rubio, da parte sua, è un candidato costruito interamente a tavolino da una manciata di multi-miliardari che ne manovrano ogni singola mossa. Il 44enne senatore cubano-americano, però, con la rinuncia di Jeb Bush potrebbe incassare già nei prossimi giorni il sostegno politico e, soprattutto, economico dei sostenitori dell’ex governatore della Florida, consentendogli di giocarsi il tutto per tutto in una sfida che, in definitiva, continua a essere decisa dal denaro e dai media.

Se i Repubblicani si sono scontrati sabato in South Carolina, in questo stato i Democratici si presenteranno agli elettori sabato prossimo, mentre nel fine settimana sono stati impegnati nei caucuses del Nevada. Qui, Hillary Clinton partiva con un vantaggio che alcuni mesi fa aveva toccato i 40 punti percentuali sul senatore del Vermont, Bernie Sanders.

Il divario a favore dell’ex segretario di Stato di Obama è stato alla fine di poco più del 5% (52,7% a 47,2%), anche se superiore a molti sondaggi che indicavano una competizione ancora più equilibrata. A deciderne l’esito sono stati vari fattori, tra cui i principali sembrano essere la maggiore capacità organizzativa della campagna elettorale di Hillary, il cui staff è presente da un anno in Nevada, e l’appoggio precoce ottenuto dalle più importanti organizzazioni sindacali dello stato.

A giudicare dalla copertura mediatica della corsa alla nomination del Partito Democratico, poi, Hillary ha avuto un certo successo nel portare la sfida con Sanders sul terreno delle cosiddette “politiche identitarie”. Nelle ore immediatamente successive alla batosta del New Hampshire, la ex first lady aveva cercato cioè di sollevare la questione razziale e, in misura minore, quella delle discriminazioni di sesso.

La speranza era quella di indebolire il messaggio vincente del suo rivale, basato quasi interamente sulla lotta alle disparità sociali e di reddito. Con l’aiuto soprattutto della stampa e della galassia di commentatori e pseudo-intellettuali “liberal”, le differenze razziali sono così tornate a diventare il tema centrale del dibattito politico, quanto meno sul fronte Democratico, come se tali questioni fossero svincolate da quelle economiche e di classe. In questo modo, Hillary e il suo team si sono garantiti la maggioranza dei consensi tra le minoranze in Nevada, anche se per quanto riguarda gli ispanici i dati appaiono contradditori se non favorevoli a Sanders. Gli afro-americani, piuttosto, hanno premiato la favorita Democratica e il loro voto potrebbe risultare decisivo nell’imminente appuntamento del South Carolina, dove comunque Hillary è accreditata da tempo di un vantaggio molto netto sul suo sfidante.

In questo modo, Hillary e il suo team si sono garantiti la maggioranza dei consensi tra le minoranze in Nevada, anche se per quanto riguarda gli ispanici i dati appaiono contradditori se non favorevoli a Sanders. Gli afro-americani, piuttosto, hanno premiato la favorita Democratica e il loro voto potrebbe risultare decisivo nell’imminente appuntamento del South Carolina, dove comunque Hillary è accreditata da tempo di un vantaggio molto netto sul suo sfidante.

Sanders, da parte sua, ha provato a dare una lettura più equilibrata del risultato del Nevada, facendo notare come il recupero su Hillary sia stato comunque notevole e come la sua candidatura abbia raccolto consensi importanti in tutte le fasce sociali, razziali e di genere dell’elettorato.

La corsa del senatore del Vermont si fa però ancora più complicata in previsione del Supermartedì. Contro la sua candidatura sono schierati poteri fortissimi all’interno del Partito Democratico e negli ambienti che ruotano attorno ad esso. Sanders è in realtà un politico affidabile per la classe dirigente americana, come confermano i suoi trascorsi al Congresso da più o meno fedele sostenitore delle politiche Democratiche.

Tuttavia, la sua campagna elettorale incentrata sulla lotta contro Wall Street e le disuguaglianze sociali e di reddito sta generando grande entusiasmo tra i giovani e le fasce più disagiate della popolazione, minacciando potenzialmente di innescare un movimento politico indipendente che potrebbe sfuggire di mano e destabilizzare l’intero sistema politico-economico americano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Grazie a un’ingiunzione emessa questa settimana da un giudice federale, l’amministrazione Obama ha fatto un passo avanti forse decisivo nell’acquisizione degli strumenti necessari a penetrare i sistemi di sicurezza dei telefoni cellulari in possesso di utenti privati. La giustificazione per questa mossa dalle gravissime implicazioni è la necessità di accedere al contenuto dell’iPhone appartenuto a uno dei due attentatori che lo scorso anno erano stati protagonisti del sanguinoso attacco a un centro conferenze di San Bernardino, in California.

Il giudice Sheri Pym del tribunale distrettuale federale della California centrale ha imposto martedì a Apple di trovare un modo, ovvero di realizzare un apposito software, per “bypassare e disabilitare” il sistema crittografico che fa parte del sistema operativo iOS9 e che serve a proteggere la privacy dei propri smarthphone.

Gli agenti dell’FBI non sono infatti in grado di accedere all’iPhone del defunto Syed Rizwan Farook a causa del sistema che prevede l’auto-cancellazione dei dati dopo avere effettuato dieci tentativi di sbloccarlo. Questa sicurezza non consente il ricorso al metodo solitamente utilizzato dalla polizia federale americana per penetrare i dispositivi elettronici, provando cioè tutte le possibili password fino all’individuazione di quella corretta.

In questa vicenda, la posta in gioco è enormemente più grande di un telefono appartenuto a un terrorista morto. Tramite l’ordine emesso contro Apple, e con l’immancabile riferimento alla lotta al terrorismo, il governo americano intende attribuirsi la facoltà di aggirare i sistemi crittografici dei dispositivi per riuscire a monitorare le comunicazioni elettroniche che restano attualmente al di fuori della propria portata.

Un “dibattito” sul bisogno delle autorità di polizia di avere uno strumento pseudo-legale per eludere gli ostacoli rappresentati dalla crittografia è in corso da tempo negli Stati Uniti e non solo. Gli attentati degli ultimi mesi, tra cui appunto quello di San Bernardino e quelli di Parigi, avevano dato l’occasione ai vari governi di tornare alla carica per abbattere uno degli ultimi muri rimasti contro l’invadenza dei servizi di sicurezza.

Il presidente Obama si era rifiutato di appoggiare pubblicamente un’eventuale nuova legge che fornisse alle forze di polizia gli strumenti per aggirare i sistemi crittografici, ma la sua decisione non era basata su questioni di principio, bensì era dettata solo da ragioni di opportunità, vista la vastissima opposizione popolare e delle stesse compagnie informatiche.

A testimonianza della determinazione con cui il governo USA intende comunque raggiungere questo obiettivo, il giudice Pym ha addirittura fatto riferimento a un’oscura legge – “All Writs Act” – che, nella sua forma originaria, è stata scritta nel XVIII secolo. Grazie a un’interpretazione elastica di essa, un giudice può attribuirsi ampie facoltà di imporre a “parti terze” l’esecuzione di un ordine del tribunale, sospendendo in sostanza le restrizioni ai poteri dello stato previste dalla Costituzione.

Le rassicurazioni della Casa Bianca sul caso in corso in California sono da prendere a dir poco con le molle. In una conferenza stampa, il portavoce del presidente, Josh Earnest, ha garantito che il Dipartimento di Giustizia non sta cercando di ottenere un modo per accedere “dalla porta di servizio” agli smartphone protetti da crittografia, ma l’ingiunzione a Apple è limitata a “un solo dispositivo”.

In realtà, il governo sta cercando di assicurarsi il potere di fare precisamente quanto dice di escludere. A provarlo ci sono non solo le numerose dichiarazioni degli ultimi mesi di vari esponenti politici e dell’apparato della sicurezza nazionale, tra cui il direttore dell’FBI James Comey, sulla necessità di limitare i sistemi crittografici, ma anche i precedenti dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA), i cui programmi di sorveglianza globale sono stati rivelati da Edward Snowden. L’amministratore delegato della Apple, Tim Cook, ha fatto riferimento alle implicazioni dell’ordine emesso dal giudice californiano nella dichiarazione con cui ha annunciato che la sua azienda intende appellarsi per renderlo nullo. Cook ha affermato che “una volta creata, la tecnica [per aggirare la crittografia dell’iPhone] può essere usata all’infinito, su qualsiasi dispositivo”, come un “passepartout in grado di aprire centinaia di milioni di serrature”.

L’amministratore delegato della Apple, Tim Cook, ha fatto riferimento alle implicazioni dell’ordine emesso dal giudice californiano nella dichiarazione con cui ha annunciato che la sua azienda intende appellarsi per renderlo nullo. Cook ha affermato che “una volta creata, la tecnica [per aggirare la crittografia dell’iPhone] può essere usata all’infinito, su qualsiasi dispositivo”, come un “passepartout in grado di aprire centinaia di milioni di serrature”.

“Il governo”, ha spiegato Cook, “sta chiedendo a Apple di hackerare i suoi stessi utenti”, visto che il software richiesto potrebbe essere usato per “intercettare i vostri messaggi, accedere alle vostre informazioni sanitarie o finanziarie, individuare la vostra posizione e addirittura attivare il microfono o la fotocamera del vostro telefono senza che ve ne rendiate conto”.

La presa di posizione del numero uno di Apple non deve comunque trarre in inganno sulla disposizione verso le richieste del governo americano di questa e delle altre compagnie tecnologiche, rimaste non a caso in larga misura in silenzio in questi giorni. Solo mercoledì, ad esempio, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha tardivamente appoggiato il collega di Apple, limitandosi però a esprimere il proprio parere con una serie di “tweet”.

Per cominciare, come ha rivelato Snowden, queste aziende collaborano quanto meno da oltre un decennio con il governo per garantire alla NSA e alle altre agenzie federali l’accesso ai propri server e, di conseguenza, alle informazioni private dei loro utenti. Lo stesso Tim Cook, inoltre, ha assicurato che Apple intende continuare a collaborare con il governo nella farsa della “guerra al terrore”, visto che “quando l’FBI ha richiesto dei dati [relativi ai propri clienti], essi sono stati forniti”.

La resistenza mostrata da Apple alla richiesta di sbloccare l’iPhone di Syed Rizwan Farook è insomma motivata soltanto da ragioni di ordine economico. L’indebolimento dei sistemi di sicurezza installati sui propri prodotti, garantendo l’accesso a essi da parte del governo USA e possibilmente anche da hacker, assesterebbe un grave colpo all’immagine della compagnia, penalizzandola in maniera sensibile visto il livello di competitività globale in questo segmento di mercato.

Per il New York Times, infatti, i vertici di Apple si auguravano di risolvere le difficoltà di accesso al dispositivo in questione senza il bisogno di creare un apposito software e, soprattutto, hanno mostrato non poca irritazione di fronte alla decisione del governo di rendere pubblica la propria richiesta di eludere la crittografia invece di ricorre a una procedura o a un accordo segreto. Lo stesso quotidiano ha raccontato di frenetiche discussioni il mese scorso tra gli avvocati di Apple e gli uomini del Dipartimento di Giustizia di Washington per convincere la compagnia a cedere e ad accogliere le richieste del governo. Solo quando si è accertato che non era possibile giungere a un compromesso, il governo ha proceduto con la richiesta di ingiunzione in tribunale e Apple ha deciso di rendere pubblico il proprio dissenso.

Lo stesso quotidiano ha raccontato di frenetiche discussioni il mese scorso tra gli avvocati di Apple e gli uomini del Dipartimento di Giustizia di Washington per convincere la compagnia a cedere e ad accogliere le richieste del governo. Solo quando si è accertato che non era possibile giungere a un compromesso, il governo ha proceduto con la richiesta di ingiunzione in tribunale e Apple ha deciso di rendere pubblico il proprio dissenso.

Lo stallo, ad ogni modo, potrebbe essere risolto dalla Corte Suprema nel prossimo futuro, anche se in molti credono che il Congresso abbia intenzione di intervenire per approvare una legge che, verosimilmente con appoggio bipartisan, imponga alle compagnie tecnologiche di creare un accesso agli smartphone protetti da crittografia, accontentando finalmente le agenzie governative e contribuendo a smantellare ancor più le residue garanzie di privacy e i diritti democratici dei cittadini.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Secondo la stampa americana, il governo cinese nei giorni scorsi avrebbe installato su un’isola contesa nel Mar Cinese Meridionale un sistema di difesa missilistico terra-aria, verosimilmente in risposta alle recenti provocazioni di Washington nel quadro dell’offensiva strategica orchestrata ai danni di Pechino. La notizia è stata riportata da FoxNews e successivamente confermata dal governo di Taiwan. L’isola in questione sarebbe quella di Woody, conosciuta come Yongxing in lingua cinese, nell’arcipelago delle Paracel, ed è rivendicata anche da Vietnam e Taiwan.

Il network statunitense ha citato come prova delle manovre cinesi alcune immagini satellitari che mostrerebbero le batterie di missili e un sistema radar visibili a partire almeno dal 14 febbraio scorso. L’isola di Woody è situata a sud-est della provincia di Hainan e ospita la più grande base aerea di Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

La rivelazione ha prevedibilmente trovato conferme anche tra i vertici delle Forze Armate USA, dove si è ipotizzato che il sistema anti-aereo installato sarebbe l’HQ-9, simile al sofisticato S-300 di produzione russa. Secondo FoxNews, questo sistema ha un raggio di oltre 200 chilometri e rappresenterebbe perciò una minaccia per qualsiasi velivolo, sia civile sia militare, che sorvoli la zona. In realtà, i timori americani sono legati alle capacità cinesi di intercettare i propri aerei da guerra dalle isole nel Mar Cinese Meridionale in caso di conflitto con Pechino.

Il governo cinese, per bocca del portavoce del ministro degli Esteri, Hong Lei, ha affermato mercoledì di non essere a conoscenza dei dettagli relativi al posizionamento di un sistema missilistico, ma ha aggiunto che qualsiasi equipaggiamento eventualmente impiegato sull’isola è di natura difensiva e non fa parte di un’escalation militare. In precedenza, il ministro degli Esteri, Wang Yi, aveva invece definito la notizia una “creazione di certi media stranieri”.

Al di là della reticenza del governo di Pechino, il dispiegamento del sistema anti-aereo sull’isola di Woody è stato di fatto confermato da vari accademici e commentatori cinesi citati dalla stampa del loro paese. Tuttavia, è innegabile che l’iniziativa sia effettivamente di natura difensiva e che, soprattutto, giunga in risposta alle manovre americane messe in atto con il preciso scopo di alimentare le tensioni in Estremo oriente.

Gli organi di stampa cinesi e internazionali sono stati pressoché concordi nell’indicare come evento scatenante la reazione cinese l’invio il mese scorso del cacciatorpediniere americano USS Curtis Wilbur all’interno delle 12 miglia nautiche dell’isola di Triton, nelle isole Paracel, situata a circa 160 chilometri da quella di Woody. Dopo questo episodio, il ministero della Difesa cinese aveva annunciato che ci sarebbero state conseguenze non meglio precisate.

Per un esperto di relazioni internazionali dell’università Renmin di Pechino, sentito dal quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, la “logica cinese” nel “costruire strutture militari… dipende dal livello di minaccia percepito”. Le pattuglie americane inviate in precedenza nei pressi delle isole Spratly, sempre nel Mar Cinese Meridionale, non erano infatti viste in maniera così provocatoria come quelle apparse al largo delle Paracel, dal momento che quest’ultimo arcipelago è più vicino alla terraferma e su di esso Pechino esercita un controllo più stretto.

Le tensioni tra USA e Cina sono aumentate da circa un anno a questa parte dopo che l’amministrazione Obama ha iniziato a rilevare e denunciare la costruzione di strutture considerate a uso militare in alcune isole contese del Mar Cinese Meridionale. La Cina, da parte sua, ritiene di avere piena sovranità su queste isole e fa notare come le stesse attività non siano mai condannate da Washington quando a eseguirle sono altri paesi che rivendicano i territori, come Vietnam o Filippine. La notizia dei missili cinesi ha comunque tutto l’aspetto di una rivelazione piazzata ad hoc dalla stampa USA per coincidere con i lavori del summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), andato in scena questa settimana per la prima volta in territorio americano. A Sunnylands, in California, l’amministrazione Obama ha messo tutto il proprio impegno per convincere i paesi membri di questo organismo a emettere un comunicato congiunto che facesse riferimento alle dispute territoriali nel Mar Cinese, condannando la crescente “aggressività” di Pechino.

La notizia dei missili cinesi ha comunque tutto l’aspetto di una rivelazione piazzata ad hoc dalla stampa USA per coincidere con i lavori del summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), andato in scena questa settimana per la prima volta in territorio americano. A Sunnylands, in California, l’amministrazione Obama ha messo tutto il proprio impegno per convincere i paesi membri di questo organismo a emettere un comunicato congiunto che facesse riferimento alle dispute territoriali nel Mar Cinese, condannando la crescente “aggressività” di Pechino.

Lo sforzo è però fallito ancora una volta, visto che la questione più scottante che sta interessando quest’area del continente asiatico è rimasta fuori dalla dichiarazione finale del vertice. A Washington ci deve essere stato parecchio disappunto dopo l’impegno profuso per far allineare alle proprie mire strategiche paesi recalcitranti come Cambogia e Laos.

Il segretario di Stato, John Kerry, aveva recentemente visitato proprio questi due paesi, nella speranza di evitare la ripetizione di quanto accaduto dopo il summit ASEAN del 2012 sotto la presidenza cambogiana, quando l’associazione per la prima volta nella propria storia non era stata in grado di produrre un comunicato finale a causa delle tensioni sulle rivendicazioni territoriali infiammate dagli Stati Uniti.

In California, così, l’amministrazione Obama si è dovuta accontentare della solita dichiarazione formale che ha fatto riferimento all’impegno “condiviso per una soluzione pacifica delle dispute e per il rispetto dei processi legali e diplomatici”, nonché della “sicurezza marittima, incluso il diritto alla libertà di navigazione e sorvolo”.

La necessità di assicurare la “libertà di navigazione” nel Mar Cinese Meridionale viene usata costantemente dagli Stati Uniti per giustificare le proprie manovre in Asia orientale di fronte alla presunta minaccia rappresentata dalla Cina. Questa presa di posizione è però priva di senso e serve a malapena a nascondere i veri obiettivi strategici americani, dal momento che il paese che ha il maggiore interesse nel garantire la sicurezza dei traffici marittimi è proprio la Cina, la quale vede transitare in quest’area una parte considerevole delle proprie esportazioni e importazioni.

Al vertice ASEAN, il governo americano ha lasciato intendere che Pechino ha fatto forti pressioni sui paesi con cui ha legami politici ed economici più stretti per impedire l’approvazione di un comunicato dai toni più duri verso la Cina. Simili proteste sono tuttavia risibili, poiché proprio gli Stati Uniti incoraggiano da anni svariati paesi del sud-est asiatico ad alimentare le tensioni con la Cina su questioni territoriali che per decenni non avevano provocato conflitti di rilievo.

Gli USA, in ogni caso, non saranno scoraggiati dall’esito del summit dell’ASEAN e continueranno a utilizzare le contese nel Mar Cinese per fare pressioni sulla Cina e aumentare la propria presenza militare nell’area. Il prossimo appuntamento da tenere in considerazione a questo proposito è l’attesa sentenza del tribunale de L’Aia che a marzo, in base alla Convenzione ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS), dovrà esprimersi su una causa presentata dalle Filippine contro la Cina.

Il caso riguarda una disputa tra questi due paesi nel Mar Cinese Meridionale e, mentre Pechino ha da tempo affermato di non riconoscere l’autorità del tribunale, Washington ha assistito e appoggiato il governo filippino nella vicenda legale, nonostante gli Stati Uniti non abbiano mai sottoscritto la stessa Convenzione delle Nazioni Unite.

Durante l’incontro a Sunnylans, infine, il governo USA ha cercato di promuovere legami economici più stretti con i paesi ASEAN, utilizzando il mega-trattato di libero scambio denominato Partnership Trans Pacifica (TPP), recentemente firmato in Nuova Zelanda tra 12 paesi asiatici e del continente americano. Brunei, Malaysia, Singapore e Vietnam fanno già parte del TTP, ma l’amministrazione Obama ha incoraggiato altri membri dell’ASEAN a unirsi al trattato nel prossimo futuro, ben sapendo che molti di questi ultimi intrattengono relazioni commerciali molto forti con una Cina che, a sua volta, sta cercando di promuovere anche nel sud-est asiatico i propri progetti di sviluppo inquadrabili nella cosiddetta “Nuova Via della Seta” e nella Banca Asiatica per le Infrastrutture e gli Investimenti.

Brunei, Malaysia, Singapore e Vietnam fanno già parte del TTP, ma l’amministrazione Obama ha incoraggiato altri membri dell’ASEAN a unirsi al trattato nel prossimo futuro, ben sapendo che molti di questi ultimi intrattengono relazioni commerciali molto forti con una Cina che, a sua volta, sta cercando di promuovere anche nel sud-est asiatico i propri progetti di sviluppo inquadrabili nella cosiddetta “Nuova Via della Seta” e nella Banca Asiatica per le Infrastrutture e gli Investimenti.

Alcuni di questi paesi, dall’Indonesia alla Thailandia, da Singapore alla Cambogia, dal Laos al Myanmar, hanno finora tenuto un atteggiamento equidistante tra USA e Cina, se non decisamente prudente, per non suscitare reazioni negative da Pechino.

Gli sviluppi recenti in Estremo Oriente, a cominciare dalle continue provocazioni americane, assieme alla già citata sentenza del tribunale competente per la Convenzione sul Diritto del Mare, faranno aumentare tuttavia i livelli di instabilità nella regione, così che risulterà sempre più difficile per i paesi che hanno mostrato fin qui un atteggiamento di cautela evitare una netta scelta di campo tra Pechino e Washington.