- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il lancio di un satellite in orbita nella mattinata di domenica da parte della Corea del Nord ha fornito l’occasione agli Stati Uniti e al governo di Seoul di annunciare in maniera ufficiale l’avvio di negoziati tra i due paesi alleati attorno al posizionamento di un nuovo sistema di difesa missilistico sul territorio della Corea del Sud. Questa iniziativa è stata condannata in maniera molto dura dalla Cina, il cui regime ritiene correttamente che il sistema “difensivo” in questione - denominato THAAD (“Difesa d’area terminale ad alta quota”) - sia diretto in primo luogo proprio contro Pechino.

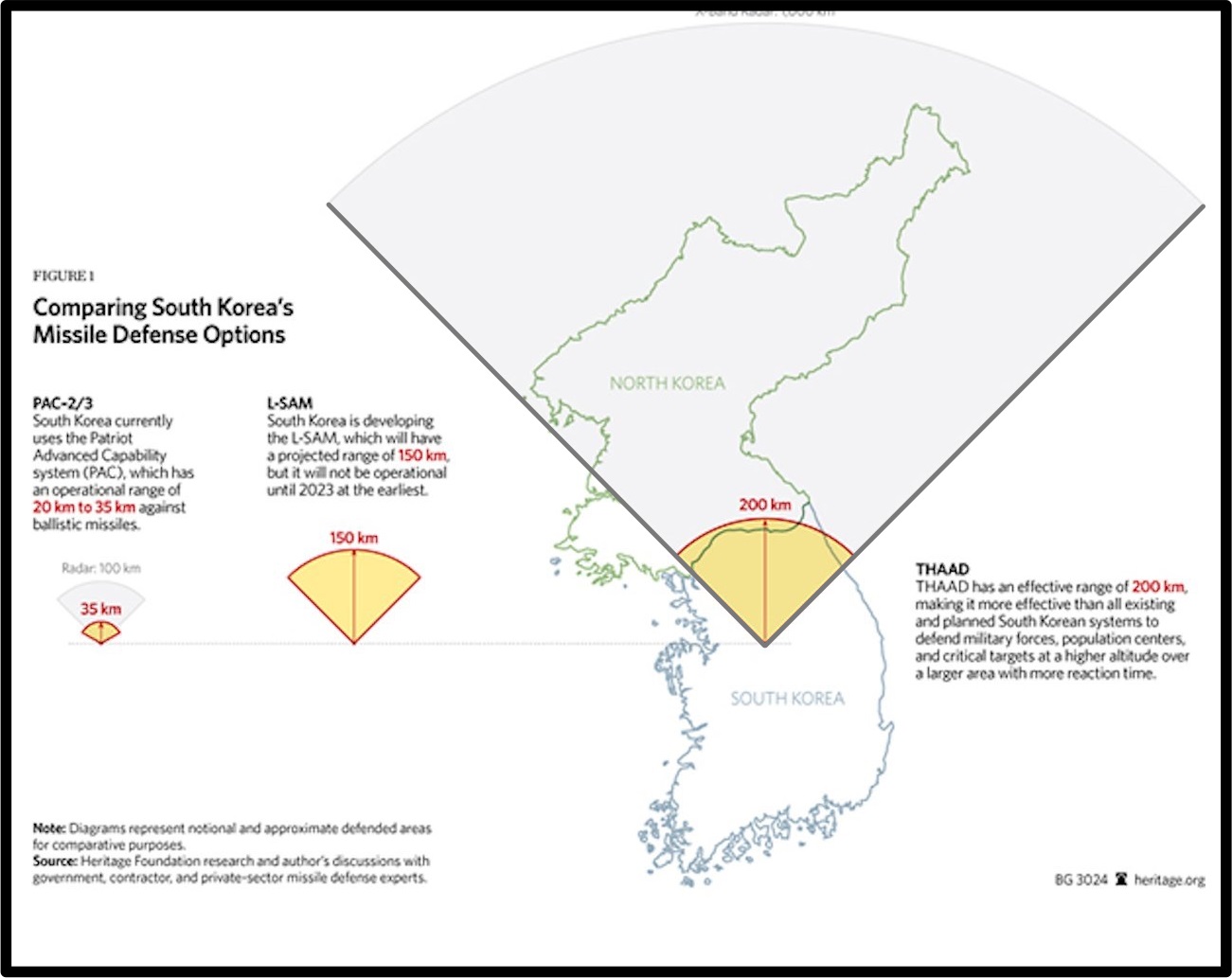

A livello ufficiale, il THAAD dovrebbe contribuire alla difesa del territorio sudcoreano, le cui forze armate non dispongono di un sistema di intercettazione missilistico, dalla minaccia proveniente dal vicino e rivale settentrionale.

Esso è testato per intercettare e distruggere missili di breve e medio raggio all’interno o appena al di fuori dell’atmosfera durante la fase terminale del loro tragitto, mentre su quelli di lungo raggio, come quello presumibilmente sperimentato domenica dalla Corea del Nord, la sua efficacia è ancora tutta da verificare.

Non solo, come hanno spiegato vari esperti militari in questi giorni, se lo sviluppo di missili balistici di lungo raggio richiede il lancio di un satellite in orbita, quest’ultima operazione non si risolve necessariamente in un test missilistico. La testata on-line in lingua inglese del Partito Comunista Cinese, Global Times, ha insistito su questo punto in un editoriale apparso nella giornata di domenica, nel quale vengono elencati svariati requisiti e misure che dovrebbero essere adottate a questo proposito e di cui il regime nordcoreano ne è sprovvisto o non ne possiede la tecnologia per metterle in atto.

Ciò rende molto probabile l’ipotesi che Pyongyang abbia proceduto con l’ennesima iniziativa provocatoria, nel tentativo disperato di convincere gli Stati Uniti a tornare al tavolo delle trattative per raggiungere un accordo che metta fine all’isolamento internazionale di questo paese. L’amministrazione Obama, così come quella precedente di George W. Bush, continua però a chiedere lo smantellamento del programma nucleare nordcoreano come condizione preliminare per la ripresa del dialogo.

Quanto sia distorta la visione strategica del regime di Kim Jong-un è comprensibile dalle pressioni cinesi per evitare ulteriori provocazioni e dalla reazione negativa di Pechino ai due recenti test. La Cina è infatti perfettamente consapevole di come le iniziative di Pyongyang siano accolte con una certa soddisfazione dagli USA, i quali vedono nella dissennatezza di Kim e della sua cerchia di potere la giustificazione per far procedere una serie di progetti strategico-militari legati precisamente al contenimento cinese.

In quest’ottica, l’annuncio da parte di Washington e Seoul di volere accelerare sulla questione del sistema anti-missilistico THAAD è anch’esso una provocazione diretta alla Cina. Che Pechino lo intenda a questo modo è apparso chiaro dal già citato commento ai fatti di domenica di Global Times.

Già dalle prime righe si viene messi in guardia dal fatto che “la decisione di Seoul [di discutere formalmente l’impiego del THAAD in Corea del Sud] complicherà ulteriormente gli scenari legati alla sicurezza dell’Asia nord-orientale”. Infatti, continua l’editoriale, “gli esperti militari ritengono che, una volta installato, il THAAD avrà tra i suoi obiettivi di sorveglianza anche i missili cinesi” e ciò, inevitabilmente, rappresenterà una minaccia alla “sicurezza nazionale della Cina”. Le rassicurazioni di USA e Sudcorea sul fatto che il sistema di difesa missilistico americano sarebbe rivolto unicamente alla minaccia nordcoreana sono definite “deboli e inutili” dal sito web cinese, il quale ricorda come Seoul, di fronte all’opposizione di Pechino, aveva fin qui declinato le offerte di Washington, mostrandosi soltanto “disponibile” a valutarne il dispiegamento.

Le rassicurazioni di USA e Sudcorea sul fatto che il sistema di difesa missilistico americano sarebbe rivolto unicamente alla minaccia nordcoreana sono definite “deboli e inutili” dal sito web cinese, il quale ricorda come Seoul, di fronte all’opposizione di Pechino, aveva fin qui declinato le offerte di Washington, mostrandosi soltanto “disponibile” a valutarne il dispiegamento.

La cautela della Corea del Sud era dovuta al desiderio di non provocare la rabbia di un paese, come appunto la Cina, che è diventato ormai il proprio partner commerciale numero uno. Con l’aumentare della rivalità tra Washington e Pechino e l’intensificarsi dell’impegno americano in Estremo Oriente, però, il relativo equilibrismo perseguito da Seoul risulta sempre più difficile da mantenere.

La funzione destabilizzante non tanto della Corea del Nord quanto degli Stati Uniti è ad ogni modo confermata da altre affermazioni del Global Times e, quindi, del regime cinese, il quale avverte che, l’eventuale dispiegamento del THAAD in Corea del Sud trasformerà questo sistema in quello che viene descritto, con un palese eufemismo, come “un obiettivo di ricerca delle forze armate cinesi, sia nella dimensione strategica che tattica”.

Il comportamento della Corea del Nord sta provocando profondi malumori tra la leadership cinese, costretta a fare i conti in questo avvio di 2016 con le nuove pressioni americane per richiamare all’ordine il proprio alleato. Grazie anche ai media ufficiali in Occidente e nei paesi alleati degli Stati Uniti in Asia, che puntualmente amplificano la minaccia nordcoreana, Pechino si trova così di fronte a un delicato dilemma strategico.

Gli USA e i loro alleati chiedono alla Cina di dare il proprio assenso a un nuovo round di sanzioni economiche contro il regime di Kim, da studiare all’interno del Consiglio di Sicurezza ONU. A Pechino, nonostante il risentimento verso l’alleato, vi è però il forte timore che qualsiasi iniziativa che finisca per peggiorarne la situazione interna possa destabilizzare il regime e precipitarne la caduta, con la prospettiva ben poco incoraggiante di ritrovarsi con forze armate ostili – americane e sudcoreane – alle porte o, nella peggiore delle ipotesi, di assistere allo scoppio di una nuova guerra nella penisola di Corea.

La situazione in Asia orientale resta dunque estremamente tesa. Secondo alcuni osservatori citati dalla stampa intrenazionale, ad esempio, anche il Giappone dopo il test nordcoreano di domenica potrebbe valutare l’impiego del sistema anti-missile THAAD, malgrado le smentite del governo di Tokyo. Il missile lanciato da Pyongyang ha infatti sorvolato la prefettura giapponese di Okinawa prima di precipitare nell’oceano.

Da parte americana, poi, c’è da aspettarsi qualche nuova iniziativa provocatoria, diretta sia alla Corea del Nord sia alla Cina. Dopo il test nucleare dello scorso gennaio, il Pentagono aveva fatto volare sulla penisola coreana un velivolo B-52, in grado di trasportare testate nucleari.

Sempre in merito al THAAD, invece, in seguito a un altro scontro con Pyongyang nel 2013 il governo USA aveva deciso di posizionare uno di questi sistemi anti-missile nel territorio amministrato da Washington di Guam, nell’Oceano Pacifico, dove sono basate numerose unità navali americane da impiegare in un eventuale conflitto in Estremo Oriente.

Sempre in merito al THAAD, invece, in seguito a un altro scontro con Pyongyang nel 2013 il governo USA aveva deciso di posizionare uno di questi sistemi anti-missile nel territorio amministrato da Washington di Guam, nell’Oceano Pacifico, dove sono basate numerose unità navali americane da impiegare in un eventuale conflitto in Estremo Oriente.

Lunedì, infine, le tensioni nella penisola sono tornate ai massimi livelli, quando dalla Corea del Sud sono stati sparati colpi di avvertimento contro una pattuglia navale del Nord che avrebbe oltrepassato il confine marittimo tra i due paesi. L’imbarcazione nordcoreana avrebbe sconfinato nelle acque del Mar Giallo per poi fare marcia indietro una ventina di minuti più tardi in seguito ai colpi esplosi dal Sud e ad avvertimenti lanciati attraverso altoparlanti.

Visto il clima che si respira nella regione, insomma, qualsiasi incidente protrebbe facilmente sfociare in uno scontro più ampio e finire fuori controllo, fino a scoppiare in una guerra catastrofica tra potenze dotate di ordigni nucleari.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il quasi fallimento dei negoziati di pace sulla Siria dopo appena un paio di giorni dal loro inizio continua a essere seguito da recriminazioni e scambi di accuse tra le parti coinvolte, in attesa di una nuova improbabile convocazione verso la fine di febbraio. La sospensione dei colloqui ancora nella fase preliminare da parte dell’inviato speciale dell’ONU, Staffan de Mistura, è giunta in concomitanza con i nuovi successi sul campo delle forze armate di Damasco e dell’aviazione russa, che hanno con ogni probabilità spinto i rappresentanti dei “ribelli” a boicottare di fatto l’incontro di Ginevra e a cercare di farne ricadere la responsabilità sul regime di Assad e i suoi alleati.

A impedire lo sblocco dell’impasse nella città elvetica è stata l’insistenza del comitato dell’opposizione siriana nel chiedere l’implementazione da parte di Assad di alcune condizioni preliminari, peraltro non collegate all’avvio delle trattative nemmeno dalla risoluzione ONU che ha gettato le basi del sempre più lontano processo di transizione in Siria. Per i negoziatori dei “ribelli”, verosimilmente dispensati da qualsiasi concessione, Damasco e Mosca avrebbero dovuto in sostanza cessare le operazioni militari in corso, ovvero mettere fine ai cosiddetti “assedi” di varie città siriane controllate dai gruppi armati anti-Assad.

In particolare, l’avanzata delle forze governative ad Aleppo e la minaccia di interrompere le linee di rifornimento dei “ribelli” dalla Turchia hanno generato il panico tra i rappresentanti dell’opposizione presenti a Ginevra e i regimi che li sostengono. I nuovi equilibri sul campo, in definitiva, hanno messo di fronte lo schieramento anti-Assad all’impossibilità non solo di raggiungere i loro obiettivi in Siria, ma anche di ottenere concessioni di rilievo al tavolo delle trattative.

In altre parole, come hanno chiarito gli sviluppi del già abortito processo di pace battezzato “Ginevra III”, per il fronte anti-siriano lo scopo del negoziato era e rimane lo stesso perseguito finora con le armi: giungere alla rimozione di Assad e instaurare un nuovo regime meglio disposto verso gli interessi americani e delle potenze alleate con Washington nella regione.

Davanti al probabile naufragio di questo piano, principalmente a causa dell’intervento russo a partire dallo scorso autunno, l’identico fine si è provato allora a raggiungerlo tramite il negoziato o la parvenza di esso, utilizzando un mix di pressioni, escalation militare e dichiarazioni di disponibilità a trattare. I pesanti rovesci inflitti in queste settimane ai “ribelli” hanno però rafforzato la posizione di Damasco, rendendo alquanto improbabile la possibilità di fare concessioni, a cominciare da quelle legate al futuro ruolo del presidente Assad.

La linea dura degli uomini sostenuti da Washington e Riyadh ha rivelato così il proposito di far fallire i negoziati per evitare un ulteriore consolidamento delle posizioni delle forze siriane nel quadro di un’eventuale tregua. Vista la logica indisponibilità di Mosca e Damasco a piegarsi a richieste che indebolirebbero la posizione del governo legittimo, l’unica alternativa rimasta ai “ribelli” spediti a Ginevra è sembrata essere quella di far saltare il tavolo delle trattative e farne ricadere la colpa sul regime e i suoi alleati.

Dietro a un simile atteggiamento vi è il tentativo, in corso da tempo, di trascinare ancor più nel conflitto siriano, per combattere direttamente le forze di Assad, l’Occidente, la Turchia e le monarchie ultra-reazionarie del Golfo Persico, tutti già attivi ufficialmente contro lo Stato Islamico (ISIS). Se Ginevra III finirà dunque per affondare definitivamente, gli scenari ipotizzabili saranno essenzialmente due. O Assad e la Russia riusciranno a indebolire la galassia fondamentalista che combatte il regime tanto da risolvere militarmente la crisi o, in maniera più verosimile, per dettare da una posizione ancora più favorevole i termini di un accordo di pace, oppure gli sponsor dei “ribelli” intensificheranno il loro impegno per salvare gli investimenti di questi anni, a rischio però di scatenare una guerra di portata molto più ampia. A questo proposito, giovedì il governo russo ha messo in guardia da possibili preparativi da parte della Turchia per una possibile “incursione” militare in territorio siriano.

Se Ginevra III finirà dunque per affondare definitivamente, gli scenari ipotizzabili saranno essenzialmente due. O Assad e la Russia riusciranno a indebolire la galassia fondamentalista che combatte il regime tanto da risolvere militarmente la crisi o, in maniera più verosimile, per dettare da una posizione ancora più favorevole i termini di un accordo di pace, oppure gli sponsor dei “ribelli” intensificheranno il loro impegno per salvare gli investimenti di questi anni, a rischio però di scatenare una guerra di portata molto più ampia. A questo proposito, giovedì il governo russo ha messo in guardia da possibili preparativi da parte della Turchia per una possibile “incursione” militare in territorio siriano.

Ad ogni modo, la versione di governi e media occidentali per i quali sarebbe la campagna militare russa a rappresentare l’ostacolo a una soluzione pacifica della crisi, è un ribaltamento della realtà. Le manovre e l’insistenza per rovesciare il regime di Assad hanno infatti un peso determinante nell’alimentare il conflitto in Siria e impedire uno sbocco diplomatico; senza contare poi come le fasi preliminari di Ginevra III siano state caratterizzate da una vera e propria escalation militare da parte degli Stati Uniti, dei loro alleati in Europa, della Turchia e di vari paesi arabi, sia pure nominalmente per combattere l’ISIS.

L’intervento di Mosca, legalmente legittimo anche se ovviamente dettato da necessità strategiche, è stato al contrario di natura difensiva, vista la fondamentale importanza della sopravvivenza di un regime alleato in Medio Oriente, tanto più in un clima di crescente rivalità con gli Stati Uniti. Poco sorprende, perciò, che anche di fronte alle minacce e alle pressioni subite a Ginevra, la Russia abbia fatto sapere senza esitazioni di avere tutta l’intenzione di proseguire nell’impegno militare a fianco di Assad.

Surreale, in questo senso, è apparsa l’accusa rivolta alla Russia dal segretario di Stato americano, John Kerry, il quale ha affermato che Mosca intende cercare una soluzione militare e non politica alla guerra in Siria. La devastazione di questo paese è infatti dovuta in primo luogo proprio agli Stati Uniti, responsabili di avere creato, direttamente e indirettamente, forze fondamentaliste violente per forzare l’abbattimento di un regime che ostacola gli interessi americani in Medio Oriente.

Che l’interesse di USA, Arabia Saudita, Turchia e Qatar non risieda nel cosiddetto processo di pace è confermato anche dalla decisione di inviare a Ginevra una delegazione fatta in buona parte di esponenti di formazioni islamiste, le quali avrebbero prevedibilmente adottato posizioni intransigenti nei confronti del governo di Damasco.

Oltre a non avere in pratica nessuna base di sostegno tra la popolazione siriana, alcuni gruppi, come Jaish al-Islam e Ahrar al-Sham, sono poi, a ragione, addirittura considerati terroristi dalla Russia e da altri paesi. Il comitato reponsabile delle trattative per l’opposizione sponsorizzata da Riyadh ha inoltre provocatoriamente scelto come capo negoziatore proprio il leader politico di Jaish al-Islam, Mohammed Alloush. La composizione delle formazioni rappresentate a Ginevra spiega quindi i timori manifestati per le vicende belliche in atto in Siria, a cominciare dalla situazione di Aleppo, visto che in questa città come altrove la Russia e le forze di Assad stanno in larga misura combattendo contro gruppi fondamentalisti - l’ISIS, ma anche la filiale di al-Qaeda in Siria, il Fronte al-Nusra, e le formazioni ad essa legate - che tutte le parti aderenti all’iniziativa di pace sostengono di volere sconfiggere.

La composizione delle formazioni rappresentate a Ginevra spiega quindi i timori manifestati per le vicende belliche in atto in Siria, a cominciare dalla situazione di Aleppo, visto che in questa città come altrove la Russia e le forze di Assad stanno in larga misura combattendo contro gruppi fondamentalisti - l’ISIS, ma anche la filiale di al-Qaeda in Siria, il Fronte al-Nusra, e le formazioni ad essa legate - che tutte le parti aderenti all’iniziativa di pace sostengono di volere sconfiggere.

L’altra questione che ha contribuito a evidenziare lo scarso interesse per una risoluzione politica della tragedia siriana di una delle parti coinvolte è infine l’esclusione di rappresentanti importanti di gruppi e formazioni coinvolte nel conflitto. L’esempio più macroscopico è in questo caso quello dei curdi del Partito dell’Unione Democratica (PYD) e il suo braccio armato, le Unità di Protezione Popolare (YPG).

Le forze curde, al di là di come si giudichi la loro condotta nella guerra, continuano a svolgere un ruolo di primo piano, anche e soprattutto contro l’ISIS, riconosciuto e appoggiato dagli stessi Stati Uniti. Inoltre, PYD e YPG controllano un ampio territorio nel nord della Siria e sono in buoni rapporti con la Russia.

L’assenza dei curdi a Ginevra, dovuta ai timori della Turchia per la possibile formazione di un’entità curda che potrebbe includere una parte di territorio entro i propri confini, è perciò incomprensibile nel quadro di uno sforzo autentico per la pace in Siria e rappresenta una delle tante incongruenze registrate in un negoziato nemmeno iniziato e già sull’orlo del fallimento.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

I risultati dei caucuses dell’Iowa, che nella serata di lunedì hanno aperto ufficialmente la corsa alla presidenza degli Stati Uniti, hanno riservato alcune sorprese e spunti di riflessione interessanti per il prosieguo della corsa, il primo dei quali relativo alla gravissima crisi in cui versa il sistema politico di Washington e al carattere fondamentalmente anti-democratico di un processo di selezione del potere determinato dai media ufficiali e dai grandi interessi economici e finanziari.

Come di consueto, l’attenzione rivolta dalla stampa a questo appuntamento elettorale è stata inversamente proporzionale al peso reale della competizione, nella quale è coinvolta una percentuale irrisoria degli aventi diritto di uno stato periferico degli USA. Adottando però in qualche modo i parametri dei commentatori d’oltreoceano, è innegabile che il voto dell’Iowa abbia sancito la sconfitta e la mezza vittoria - o mezza sconfitta - dei favoriti tra i Repubblicani e i Democratici, rispettivamente Donald Trump e Hillary Clinton.

Tra i Repubblicani, a prevalere è stato il senatore del Texas di origine cubana, Ted Cruz, con un margine sull’imprenditore miliardario di soli 4 punti percentuali (28% a 24%) ma sufficiente a ribaltare le previsioni dei sondaggi. Tra le ragioni della vittoria in Iowa di Cruz ci sono però anche quelle che potrebbero decretarne la sconfitta nelle settimane a seguire.

Per la composizione demografica degli elettori Repubblicani che partecipano ai caucuses e per il sistema stesso di votazione, le strategie adatte a questo stato contrastano con quelle necessarie ad assicurarsi la maggioranza dei consensi in praticamente tutto il resto del paese. Non a caso, i vincitori dei caucuses Repubblicani nel 2008 e nel 2012 - Mike Huckabee e Rick Santorum - non hanno poi rappresentato serie minacce per coloro che avrebbero finito per ottenere la nomination (John McCain e Mitt Romney).

Sul successo di Cruz ha cioè influito il peso degli elettori che si definiscono “evangelici”, ovvero cristiani fondamentalisti, schieratisi in larga misura per un candidato che ha ripetutamente usato l’arma della religione durante la campagna elettorale. Questa mossa ha pagato soprattutto nelle aree più rurali dell’ovest dello stato. Cruz, inoltre, ha dedicato più tempo, risorse ed energie rispetto ai suoi rivali ad attività tradizionali di campagna elettorale molto utili in Iowa, organizzando eventi e incontri diretti con gli elettori, mentre ha costruito una fitta rete di agguerriti attivisti e volontari sul campo.

Trump, al contrario, ha pagato la scarsa presenza sua e del suo team nello stato, dove, in ogni caso, la sua immagine di businessman newyorchese, oltretutto più volte sposato e divorziato, nonché di tendenze relativamente liberali sulle questioni sociali, lasciava intravedere uno scarso appeal tra l’elettorato evangelico.

Maggiore attenzione Trump dedicherà invece al prossimo appuntamento in calendario, le primarie del New Hampshire di martedì prossimo, dove i Repubblicani sono in maggioranza di tendenze più moderate. Qui Trump è accreditato di un certo vantaggio ma le dinamiche dell’Iowa potrebbero influire sui risultati finali. Trump dovrà fare i conti con la spinta ottenuta lunedì da Cruz, il quale tornerà poi a trovare terreno favorevole in South Carolina il 20 febbraio, ma anche con l’altra sorpresa dei caucuses dell’Iowa, il senatore della Florida, Marco Rubio.

Quest’ultimo, anch’esso di origine cubana ed ex protetto di Jeb Bush, è finito staccato di un solo punto percentuale da Trump e secondo i media americani avrebbe fatto passi avanti nell’assicurarsi il sostegno dell’establishment Repubblicano, preoccupato per il prevalere finora di due candidati considerati “outsider” come Cruz e lo stesso Trump.

Da mesi, i vertici del Partito Repubblicano devono fronteggiare le spinte contro il sistema provenienti anche dai propri elettori. Spinte che hanno appunto consentito a candidati teoricamente non legati alla politica di Washington di emergere e arrivare alle primarie in posizione di vantaggio.

Con la prospettiva dell’assegnazione della nomination a candidati come Trump o Cruz, il partito e i suoi finanziatori hanno iniziato a temere una pesante sconfitta nelle elezioni di novembre, viste le posizioni estreme propagandate finora da entrambi. Allo stesso tempo, i Repubblicani hanno faticato a individuare un’alternativa ai due “frontrunners”, soprattutto dopo il declino dell’ex governatore della Florida, Jeb Bush, finito miseramente a meno del 3% lunedì in Iowa nonostante una spesa complessiva di circa 15 milioni di dollari nello stato.

Marco Rubio, allora, nonostante il suo modesto peso politico, potrebbe essere considerato l’uomo giusto o, quanto meno, l’ultima possibilità per contrastare le spinte centrifughe nel partito e scongiurare una vittoria di Trump o Cruz. Una prestazione convincente anche in New Hampshire potrebbe indurre i finanziatori e i leader del partito a stringersi attorno al 45enne senatore, affondando nel contempo le residue speranze degli altri candidati dell’establishment, come lo stesso Bush e i governatori di New Jersey e Ohio, Chris Christie e John Kasich. Per quanto riguarda il Partito Democratico, invece, Hillary Clinton ha evitato letteralmente per una manciata di voti una sconfitta che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per la sua campagna elettorale, visto anche il netto margine di vantaggio assegnato finora dai sondaggi al rivale Bernie Sanders in New Hampshire.

Per quanto riguarda il Partito Democratico, invece, Hillary Clinton ha evitato letteralmente per una manciata di voti una sconfitta che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per la sua campagna elettorale, visto anche il netto margine di vantaggio assegnato finora dai sondaggi al rivale Bernie Sanders in New Hampshire.

L’ufficialità della risicatissima vittoria di Hillary nei caucuses è stata confermata dal Partito solo nella giornata di martedì, con la ex first lady attestatasi al 49,8% e Sanders al 49,6%. Se l’ex segretario di Stato ha ammesso di avere “tirato un sospiro di sollievo” dopo la scampata sconfitta, fonti interne al suo staff hanno rivelato il comprensibile pessimo umore della candidata favorita.

Poco meno di un anno fa, d’altra parte, Sanders era in ritardo di 40 punti percentuali da Hillary in uno stato dove risultava praticamente sconosciuto. Il 74enne senatore del Vermont è riuscito da allora a beneficiare del sostegno soprattutto dei più giovani e degli elettori a basso reddito grazie a una campagna basata su proposte di stampo progressista.

Il risultato di Sanders, finito praticamente alla pari di Hillary, è stato ancora più eclatante se si considera la raffica di attacchi ricevuti nelle ultime settimane da parte di quest’ultima, del suo team e di molti suoi sostenitori nei media e tra i politici Democratici. Non solo, le fasce di elettori che stanno mostrando il maggiore interesse per Sanders sono state quelle più penalizzate dalle regole di voto dei caucuses in Iowa, cioè i lavoratori e, più in generale, coloro che non avevano mai votato in precedenza nelle primarie.

Il sostanziale pareggio registrato in Iowa potrebbe quanto meno rallentare la marcia di Hillary, anche se la mancata vittoria di Sanders rende ancora più complicata la sua già difficilissima strada verso la nomination. Se il senatore del Vermont è dato per favorito in New Hampshire, la macchina da guerra dei Clinton – appoggiati da praticamente tutto l’establishment Democratico e dai ricchi donatori del partito – risulta in chiaro vantaggio negli stati che terranno caucuses e primarie in seguito, soprattutto negli stati meridionali del paese.

Le tensioni e la polarizzazione sociale che caratterizza la società americana stanno però stravolgendo molte regole del processo politico, malgrado il vincolo soffocante del sistema bipartitico, così che l’entusiasmo generato dalla campagna di Sanders, con al centro la lotta alle disuguaglianze e allo strapotere di Wall Street, potrebbe rendere la sfida in casa Democratica più combattuta del previsto.

La capacità e la volontà di Sanders di implementare le misure promesse in campagna elettorale sono comunque quanto meno dubbie, vista la natura del Partito Democratico di strumento delle élites economiche americane. La sua corsa alla Casa Bianca, tuttavia, sta assecondando e allo stesso tempo galvanizzando una larga fetta di elettorato spostatosi inesorabilmente a sinistra.

Basti pensare, a questo proposito, che una recente indagine di un giornale di Des Moines, nell’Iowa, ha rilevato come, in questo stato, quattro elettori Democratici su dieci si definiscano “socialisti”, nonostante lo stigma che tradizionalmente accompagna questa definizione in America. Lo stesso Sanders, pur non essendolo in nessun modo, si considera un politico “democratico socialista”. Gli organi di stampa ufficiali, infine, riconoscono anch’essi ormai il sentimento di rabbia diffuso tra decine di milioni di americani verso un sistema politico bloccato e rappresentativo solo dei poteri forti. Questa situazione spiega il ricorso a una retorica progressista da parte di una candidata come Hillary Clinton, legata a doppio filo a Wall Street e ai grandi interessi economici degli Stati Uniti.

Gli organi di stampa ufficiali, infine, riconoscono anch’essi ormai il sentimento di rabbia diffuso tra decine di milioni di americani verso un sistema politico bloccato e rappresentativo solo dei poteri forti. Questa situazione spiega il ricorso a una retorica progressista da parte di una candidata come Hillary Clinton, legata a doppio filo a Wall Street e ai grandi interessi economici degli Stati Uniti.

Uno scenario dunque in fermento quello americano che, da qui alle prossime settimane, potrebbe riservare sviluppi decisamente più sorprendenti del più che logoro sistema politico e di quello elettorale messosi in moto lunedì con l’avvio della stagione delle primarie.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’ex dipendente dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale americana (NSA), Edward Snowden, fonte delle clamorose rivelazioni sui programmi criminali di sorveglianza planetaria del governo di Washington, era stato nel 2013 al centro di un piano che avrebbe dovuto concludersi con una “rendition” ai suoi danni e il rimpatrio clandestino negli Stati Uniti.

A confermare una notizia che era già apparsa nell’estate del 2014 è stata recentemente la testata danese on-line Denfri.dk in seguito all’ottenimento di alcuni documenti riservati del governo di Copenhagen.

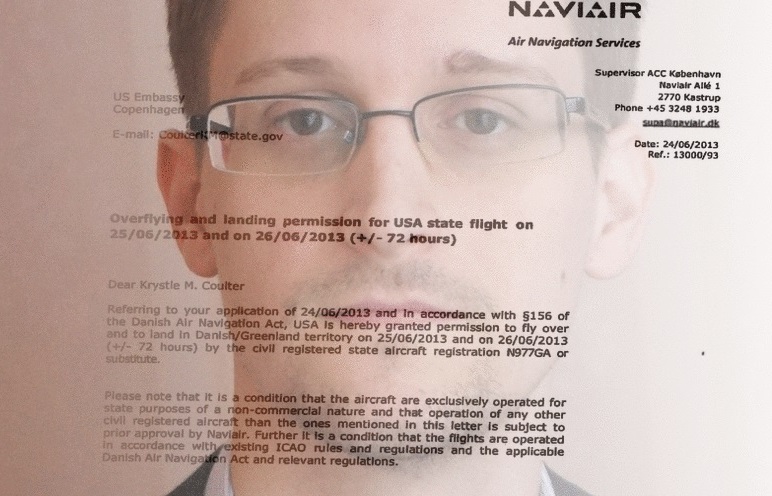

Il materiale in questione, anche se pesantemente censurato, ha consentito di localizzare un velivolo Gulfstream V, col numero di registrazione N977GA, presso l’aeroporto Kastrup della capitale danese nel giugno del 2013, dopo che aveva ottenuto dalle autorità locali il permesso di sorvolare lo spazio aereo del paese scandinavo e di atterrare sul suo territorio.

Questo stesso mezzo era già stato utilizzato per altre azioni illegali in passato da parte della CIA, ovvero il trasporto di presunti terroristi verso località segrete in vari paesi complici di Washington per essere interrogati con metodi di tortura. La famigerata pratica, ampiamente utilizzata dal governo americano dopo l’11 settembre 2001, era diventata nota appunto come “rendition” ed era esclusa da qualsiasi genere di supervisione o procedimento legale.

Il Gulfstream V doveva servire per “ragioni di stato di natura non commerciale” e il sito internet danese ha potuto dedurre che esso faceva parte del piano per rapire Snowden da una comunicazione indirizzata dal governo USA alla polizia criminale norvegese.

In questa lettera, già citata dalla stampa norvegese nell’agosto scorso, l’FBI chiedeva di essere messo “immediatamente” al corrente “nel caso Snowden avesse preso un aereo da Mosca diretto a uno dei vostri paesi”, cioè quelli scandinavi (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia), “sia in transito sia come destinazione finale”.

L’utilizzo del plurale nel riferimento ai paesi interessati dalla comunicazione dell’FBI lascia intendere dunque che un simile avviso fosse stato inoltrato anche al governo danese, dove era pronto un velivolo per trasportare Snowden negli USA o, non è da escludere, in un paese terzo per sottoporlo clandestinamente a un interrogatorio.

La vicenda è stata ricostruita solo in maniera indiretta perché i documenti ottenuti da Denfri.dk, attraverso un procedimento sulla libertà di informazione previsto dalla legge danese, sono in larga misura censurati. Il ministero della Giustizia di Copenhagen ha spiegato infatti alla testata on-line che “le relazioni della Danimarca con gli Stati Uniti potrebbero essere danneggiate se le informazioni [sulla rendition di Snowden] diventassero di dominio pubblico”. Nonostante la palese condotta criminale di governi “democratici” impegnati a pianificare il rapimento in tutta segretezza di un cittadino americano in violazione di qualsiasi norma giudiziaria, la notizia arrivata dalla stampa danese non sorprende più di tanto, né per quanto riguarda il governo di Copenhagen né, tantomeno, per quello di Washington.

Nonostante la palese condotta criminale di governi “democratici” impegnati a pianificare il rapimento in tutta segretezza di un cittadino americano in violazione di qualsiasi norma giudiziaria, la notizia arrivata dalla stampa danese non sorprende più di tanto, né per quanto riguarda il governo di Copenhagen né, tantomeno, per quello di Washington.

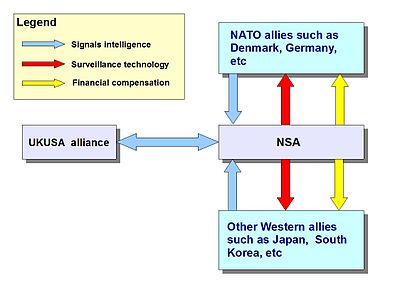

Come aveva rivelato proprio un documento reso pubblico da Snowden nel dicembre del 2013, la Danimarca è uno dei nove paesi europei - assieme a Belgio, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spagna e Svezia - considerati “partner terzi” dei governi facenti parte del gruppo dei cosiddetti “Five Eyes” - USA, Canada, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda - i cui servizi di sicurezza operano in più o meno totale sintonia nel tenere sotto sorveglianza le comunicazioni elettroniche di virtualmente tutto il mondo.

Inoltre, le credenziali democratiche del governo danese - passato dalla guida Socialdemocratica a quella dei liberali di centro-destra nel giugno 2015 - sono sotto gli occhi di tutti proprio in queste settimane nel pieno della presunta emergenza migranti.

Infatti, il Parlamento di Copenhagen ha tra l’altro approvato una misura che ricorda sinistramente le persecuzioni naziste degli ebrei, in base alla quale le autorità danesi potranno sequestrare i beni al di sopra di un certo valore eventualmente in posseso degli immigrati al momento dell’arrivo nel paese scandinavo per contribuire al loro stesso mantenimento.

Proprio riguardo a Snowden, poi, il primo ministro danese, Lars Lokke Rasmussen, nel novembre scorso aveva respinto la proposta di offrire asilo all’ex impiegato della NSA. In quell’occasione, due partiti di opposizione avevano chiesto un voto del Parlamento dopo che quello europeo aveva approvato una risoluzione per invitare i paesi membri ad assicurare protezione a Snowden in quanto “difensore dei diritti umani”.

Le intenzioni del governo americano nei confronti di Snowden sono infine perfettamente coerenti con i tentativi già noti di mettere le mani sull’ex contractor della NSA malgrado il suo contributo inestimabile alla conoscenza della verità e il sostegno ottenuto da centinaia di milioni di persone in tutto il pianeta. Come è noto, dopo le prime rivelazioni sui programmi dell’apparato della sicurezza nazionale USA nel 2013, Washington non esitò a revocare il passaporto di Snowden, il quale fu costretto a vivere per settimane all’interno dell’aeroporto di Mosca prima di ottenere asilo dal governo russo.

Come è noto, dopo le prime rivelazioni sui programmi dell’apparato della sicurezza nazionale USA nel 2013, Washington non esitò a revocare il passaporto di Snowden, il quale fu costretto a vivere per settimane all’interno dell’aeroporto di Mosca prima di ottenere asilo dal governo russo.

I mesi successivi alla divulgazione di documenti riservati della NSA sono stati poi caratterizzati da numerose minacce esplicite, dirette anche alla sua incolumità fisica, ad opera di politici ed esponenti della comunità d’intelligence.

Le recenti rivelazioni della stampa danese confermano quindi che gli Stati Uniti erano pronti a dar seguito alle minacce contro Snowden, prevedibilmente con metodi di natura illegale e criminale come quegli stessi programmi di sorveglianza da stato totalitario denunciati da colui che è diventato un nemico giurato del governo americano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le iniziative del regime nordcoreano, tornate a occupare le prime pagine dei giornali in queste prime settimane dell’anno, continuano a essere sfruttate dagli Stati Uniti per esercitare pressioni sulla Cina, nel quadro del riallineamento strategico americano nel continente asiatico. L’esempio più recente si è avuto questa settimana durante la visita di due giorni a Pechino del segretario di Stato USA, John Kerry, impegnato a sollecitare pubblicamente il governo cinese a fare di più per contenere la minaccia rappresentata dal vicino indisciplinato.

La presunta detonazione da parte di Pyongyang di un ordigno all’idrogeno il 6 gennaio scorso è stata l’occasione per la nuova offensiva diplomatica internazionale contro il regime di Kim Jong-un, guidata come al solito da Washington.

Le preoccupazioni americane sono state espresse proprio da Kerry, il quale ne ha parlato apertamente mercoledì nel corso di una tesa conferenza stampa con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. L’ex senatore Democratico ha assicurato che il suo paese considera in maniera “estremamente seria” il programma nucleare nordcoreano ed è disposto ad “adottare qualsiasi misura necessaria per proteggere il nostro popolo e i nostri alleati”.

Kerry ha poi aggiunto che gli Stati Uniti “non intendono escludere alcuna opzione” nel contrastare la minaccia del regime “comunista”, pur non avendo intenzione di “alimentare le tensioni”. In realtà, il governo americano utilizza le mosse, spesso sconsiderate, di un regime al limite della disperazione precisamente per aumentare le tensioni nel nord-est asiatico, così da giustificare le pressioni sulla Cina e rafforzare la propria presenza militare.

Infatti, subito dopo il quarto test nucleare di Pyongyang a inizio gennaio, gli USA e la Corea del Sud hanno fatto sapere di avere avviato discussioni per posizionare sul territorio della penisola altre “risorse strategiche”, ovvero equipaggiamenti militari destinati a far fronte alla minaccia nordcoreana e non solo. A riprova delle intenzioni americane, qualche giorno dopo l’esperimento nucleare il Pentagono aveva provocatoriamente fatto volare sulla penisola di Corea un bombardiere B-52, in grado di trasportare armi atomiche.

Il segretario di Stato americano, in ogni caso, ha espresso in maniera chiara ciò che il suo governo si attende dalla Cina in merito alla questione della Corea del Nord. Dal momento che l’approccio di Pechino verso l’alleato “non ha funzionato”, non è più possibile continuare allo stesso modo. Washington chiede perciò ai cinesi non solo di assecondare una nuova risoluzione ONU, verosimilmente fatta di ulteriori sanzioni, ma di agire “unilateralmente” alla luce dell’influenza che Pechino può avere su Pyongyang.

Lo stesso Kerry ha elencato gli ambiti interessati da possibili iniziative restrittive, considerando che ci sono “alcuni tipi di merci e servizi che vengono scambiati tra la Corea del Nord e la Cina”, così come avvengono “movimenti di navi” e aerei, ma anche “scambi di… carbone e benzina”.

Gi Stati Uniti vorrebbero in sostanza assistere allo strangolamento dell’economia nordcoreana, visto che il regime, essendo di fatto tagliato fuori dai circuiti commerciali e finanziari internazionali per via delle sanzioni, ottiene praticamente solo dalla Cina gli approvvigionamenti necessari alla propria sopravvivenza e, in buona parte, a quella della popolazione. Tutt’altro che sorprendentemente, gli inviti americani in questo senso continuano però a essere respinti da Pechino. Un blocco totale della Corea del Nord comporterebbe infatti una più che probabile implosione del regime, aprendo una crisi che verrebbe tempestivamente sfruttata da Stati Uniti e Corea del Sud. La Cina, sostanzialmente, rischierebbe di ritrovarsi con un regime filo-americano o, nella peggiore delle ipotesi, un’occupazione militare di forze ostili in tutta la penisola di Corea.

Tutt’altro che sorprendentemente, gli inviti americani in questo senso continuano però a essere respinti da Pechino. Un blocco totale della Corea del Nord comporterebbe infatti una più che probabile implosione del regime, aprendo una crisi che verrebbe tempestivamente sfruttata da Stati Uniti e Corea del Sud. La Cina, sostanzialmente, rischierebbe di ritrovarsi con un regime filo-americano o, nella peggiore delle ipotesi, un’occupazione militare di forze ostili in tutta la penisola di Corea.

A Pechino vi è comunque una forte irritazione per il comportamento dell’alleato, poiché azioni come il recente test nucleare non fanno che offrire agli Stati Uniti l’occasione per mettere alle strette la Cina, facendo leva sulle ansie della comunità internazionale.

La Cina ha così condannato l’esperimento con la bomba all’idrogeno, ma ha nuovamente invitato Washington e i suoi alleati a tornare al tavolo delle trattative per risolvere pacificamente la questione nordcoreana. Allo stesso modo, Pechino non esclude l’appoggio a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza, anche se, come ha spiegato il ministro degli Esteri Wang, essa “non dovrà causare altre tensioni… o destabilizzare la penisola coreana”.

L’iniziativa diplomatica nata attorno alla crisi nordcoreana coinvolge, oltre alle due Coree, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e il Giappone ed è ferma dal 2008 in seguito all’irrigidimento della posizione americana sotto l’amministrazione Bush. Il presidente Obama, da parte sua, non ha mai fatto nulla di serio per riaprire i negoziati, chiedendo invece a Pyongyang come condizione preliminare di rinunciare al proprio arsenale nucleare.

Grazie alla Corea del Nord, d’altra parte, gli USA in questi anni hanno potuto avanzare la propria agenda in Estremo Oriente. Dopo ogni crisi scoppiata con il regime di Kim, Washington ha infatti ottenuto o avviato negoziati con i propri alleati - a cominciare dalla Corea del Sud - per espandere la propria presenza militare nella regione.

Ad esempio, in seguito al test nucleare nordcoreano del 2013, il Pentagono aveva annunciato il posizionamento di un sistema di missili balistici (THAAD) in Giappone. Questo stesso sistema è attualmente in fase di discussione con le autorità di Seoul per espanderlo alla Corea del Sud. Come si rendono perfettamente conto a Pechino, il vero obiettivo di questa escalation militare USA non è tanto la Corea del Nord e il suo relativamente rudimentale sistema difensivo, quanto la Cina, in previsione di un futuro conflitto provocato dalla crescente rivalità tra le prime due potenze economiche del pianeta. La Corea del Nord - assieme principalmente alle contese territoriali tra la Cina e svariati paesi nel Mar Cinese Orientale e in quello Meridionale - rimarrà dunque al centro di questo confronto, mentre anche altri paesi della regione ne sono già coinvolti, come il Giappone. Proprio dalla stampa nipponica giovedì è stata diffusa la notizia che il regime di Kim si starebbe preparando a testare un missile balistico a lungo raggio, anche se ciò è vietato dalle sanzioni ONU.

La Corea del Nord - assieme principalmente alle contese territoriali tra la Cina e svariati paesi nel Mar Cinese Orientale e in quello Meridionale - rimarrà dunque al centro di questo confronto, mentre anche altri paesi della regione ne sono già coinvolti, come il Giappone. Proprio dalla stampa nipponica giovedì è stata diffusa la notizia che il regime di Kim si starebbe preparando a testare un missile balistico a lungo raggio, anche se ciò è vietato dalle sanzioni ONU.

La rivelazione dell’agenzia di stampa Kyodo ha innescato subito la risposta di Seoul, da dove il ministero della Difesa ha manifestato estrema preoccupazione, lasciando intendere che potrebbero essere prese nuove iniziative in conseguenza di un eventuale esperimento, con il risultato di inasprire lo scontro tra le parti contrapposte.