- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Festa della riunificazione al veleno quest’anno per l’ex-Cancelliere Helmut Kohl (CDU), vero e proprio fautore politico della riunificazione tedesca. L’autorevole settimanale Der Spiegel ha finalmente pubblicato frammenti di sue interviste rilasciate nel 2001 al giornalista Heribert Schwan (Westdeutsche Rundfunk) e, a quanto pare, Kohl non ha usato mezzi toni: ce n’è per tutti, in particolare per i suoi colleghi di partito cristianodemocratici, a prescindere dall’influenza politica attuale o dalla rilevanza d’allora, in particolare per la sua erede politica Angela Merkel (CDU).

Certo, non sono paragonabii i rispettivi livelli di qualità politica. Se la Cancelliera appare come un rigido ragioniere dei conti tedeschi alla cui convenienza piega l'Europa intera, a Khol, insieme a Mitterrand, si deve l'architettura del disegno europeo, compreso quell'accordo per l'asse Bonn-Parigi che ipotizzò una Europa a due velocità ma sempre come soggetto politico ad autonomia crescente risetto alla leadership statunitense.

Ma è proprio nell'anniversario della riunificazione che il settimanale fa cadere quanto contenuto nella lunghissima intervista con l'ex Cancelliere. Si tratta di più di 600 ore di colloqui registrate tra il 2001 e il 2002, in circa di 100 incontri tra Kohl e il giornalista. Per l’ex-cancelliere della riunificazione sono gli anni dello scandalo dei fondi al partito, l’Unione cristianodemocratica (CDU).

Cancelliere della ex-Germania dell’ovest (RFT) e poi della prima Germania unita, Kohl ha guidato i tedeschi per ben sedici anni (1982 -1998), accompagnandoli durante la riunificazione e diventandone l’idolo. Dopo la fine del suo mandato, nel 1999, si è scoperto che la CDU, sotto la sua leadership, riceveva fondi illegali e Kohl è stato processato. Nel luglio 2001, pochi mesi dopo l’inizio delle interviste, Hannelore, la moglie di Kohl, si è tolta la vita.

Le registrazioni avrebbero dovuto precedere la stesura delle memorie di Kohl, ma nel 2009 l’ex-Cancelliere e il suo scrittore ombra Schwan hanno litigato: il progetto è stato bloccato da un lungo processo giudiziario per l’assegnazione dei diritti dei testi. La legge tedesca ha preso solo ora le sue decisioni, riassegnando le registrazioni a Kohl e solo adesso, per la prima volta, Der Spiegel ne ha potuto pubblicare dei frammenti.

Helmut Kohl non ha risparmiato nessuno. La prima della sua lista è Angela Merkel, sua erede politica e attuale Cancelliera. Kohl l’ha dovuta pescare in un paiolo di giovani, insignificanti politici senza nome, spiega l’ex-Cancelliere, per vederla poi allontanarsi durante lo scandalo dei finanziamenti al partito: la giovane Cancelliera, per tutto ringraziamento, gli avrebbe quindi voltato la schiena.

Kohl non si risparmia dettagli divertenti e quasi personali circa la sua protetta d’allora. “Frau Merkel non sapeva neppure usare correttamente coltello e forchetta. Andava volentieri a spasso durante le cene di Stato e la dovevo spesso richiamare all’ordine”.

Difficile immaginarsi una giovane Fraeulein Merkel che gironzola svagata fra i tavoli dei vertici politici internazionali. Qualche parola più seria anche circa la politica europea di Merkel e team: la Merkel “non ne ha la più pallida idea”, dice Kohl nel 2001 a proposito, così come l’allora capo del gruppo parlamentare Friedrich Merz (CDU), che definisce un “bambino politico”.

Difficile immaginarsi una giovane Fraeulein Merkel che gironzola svagata fra i tavoli dei vertici politici internazionali. Qualche parola più seria anche circa la politica europea di Merkel e team: la Merkel “non ne ha la più pallida idea”, dice Kohl nel 2001 a proposito, così come l’allora capo del gruppo parlamentare Friedrich Merz (CDU), che definisce un “bambino politico”.

Un'altra vittima delle interviste al veleno è l’ex-presidente della repubblica federale Christian Wulff, definito “un grande imbroglione e, allo stesso tempo, una nullità”. È una prospettiva interessante se si considera che Kohl ha rilasciato queste interviste nel 2001.

Qualche anno più tardi, Wulff, considerato “uomo della Merkel”, sarà eletto alla carica più alta della Germania federale nel 2010, per poi essere costretto a dimettersi due anni dopo in seguito a un presunto finanziamento agevolato ricevuto da un amico e al conseguente processo giudiziario. Kohl, evidentemente, ci vedeva lungo.

Ed è proprio in concomitanza con i festeggiamenti per la riunificazione della Germania che Kohl esprime la sua opinione, alquanto disincantata in verità, circa la rivoluzione della Repubblica democratica tedesca (Rdt) e la conseguente caduta del Muro. Il regime di Berlino dell’Est non è caduto per il movimento dei cittadini e per l’aspirazione somma al diritto e alla libertà dei popoli: “È sbagliato pensare che, improvvisamente, lo spirito santo sia sceso sulle piazze di Lipsia e abbia cambiato il mondo”, dice Kohl. La causa primaria di questo radicale cambiamento sarebbe stato l’indebolimento di Mosca e la politica di Mikhail Gorbaciov. “Gorbaciov ha rinnovato il comunismo, a tratti controvoglia, ma di fatto lo ha sostituito. Senza violenza. Senza spargimenti di sangue. Non mi sembra sia rimasto molto di più, di lui“.

Dal Cancelliere della riunificazione ci si poteva forse aspettare più idealismo ed entusiasmo, ma i tempi cambiano e, probabilmente, l’età e il distacco rendono tutti un po’ più freddi. O sinceri.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A giudicare dai titoli dei giornali internazionali di questa settimana, il nuovo bilancio per il prossimo anno presentato dal governo Socialista francese sarebbe una sorta di audace mossa “anti-austerity” che sfida i ferrei principi europei del rigore, promossi principalmente da Berlino. In realtà, il piano di spesa mantiene tutti i tagli previsti ed è perciò perfettamente in linea con gli attacchi portati in questi anni dal presidente Hollande alle classi più deboli della società transalpina.

Il bilancio partorito dal governo del premier Manuel Valls si inserisce infatti nel piano dello stesso Hollande di eliminare dai capitoli della spesa pubblica ben 50 miliardi di euro entro il 2017. Per fare ciò, nel 2015 verranno nuovamente penalizzati svariati programmi sociali, tra cui in particolare quelli destinati alle famiglie con figli, e la sanità pubblica.

In quest’ultimo settore i tagli ammonteranno a 3,2 miliardi di euro, mentre i genitori francesi vedranno diminuire, tra l’altro, le somme tradizionalmente erogate una tantum alla nascita dei loro figli e gli assegni mensili, il periodo di congedo di maternità o paternità e il contributo per pagare i servizi di baby-sitter.

Tra gli altri provvedimenti previsti ci sono anche aumenti della tassa televisiva e della benzina diesel, così come l’apertura alla competizione di alcuni settori dei servizi e del commercio, come farmacie e attività notarili.

Complesivamente, il bilancio di Hollande prevede nel 2015 risparmi pari a 9,6 miliardi di euro per il welfare francese, 3,7 miliardi in meno da stanziare agli enti locali e altri 7,7 miliardi di tagli in vari settori finanziati dalla spesa pubblica.

Tutti questi interventi, più in generale, rappresentano un vero e proprio trasferimento di ricchezza a favore delle classi più agiate, in primo luogo degli industriali, visto che i tagli servono in larga misura a compensare benefici fiscali da 40 miliardi di dollari voluti da Hollande per le aziende private, teoricamente in cambio di una campagna di assunzioni di cui finora non vi è traccia.

L’annuncio del nuovo bilancio è stato accolto da numerose manifestazioni di protesta nel paese, con migliaia di francesi che, con ogni probabilità, non devono avere compreso fino in fondo la natura “anti-austerity” delle iniziative del loro governo proclamata dai media ufficiali. La presunta “sfida” al rigorismo tedesco e dei vertici delle istituzioni europee da parte di Parigi, d’altra parte, si limita al rifiuto di implementare più rapidamente i tagli alla spesa promessi, così che la Francia possa ridurre il proprio deficit pubblico nei tempi imposti da Bruxelles.

La presunta “sfida” al rigorismo tedesco e dei vertici delle istituzioni europee da parte di Parigi, d’altra parte, si limita al rifiuto di implementare più rapidamente i tagli alla spesa promessi, così che la Francia possa ridurre il proprio deficit pubblico nei tempi imposti da Bruxelles.

Il piano francese dovrebbe portare il rapporto deficit/PIL dal 4,4% di quest’anno al 4,3% del 2015, per poi scendere al 3,8% nel 2016 e solo nel 2017 sotto il 3% (2,8%), cioè la soglia massima permessa dall’Unione Europea e che avrebbe dovuto essere raggiunta da Parigi dapprima nel 2013 e poi nel 2015.

A spiegare la nuova violazione delle direttive UE è stato il ministro delle Finanze, Michel Sapin, per il quale la difficile situazione economica francese ha costretto il governo a un “adattamento” del processo di riduzione del deficit. L’economia della Francia dovrebbe infatti crescere appena dello 0,4% quest’anno e raggiungere un tasso del 2% solo nel 2019, anche se queste stime, sia pure modeste, sono da molti ritenute eccessivamente ottimistiche.

Le parole di Sapin sono in ogni caso un’ammissione dell’impossibilità per un numero crescente di paesi di rispettare i parametri europei, se non a rischio di provocare un’esplosione sociale, visti i sacrifici già richiesti in questi anni ai ceti più poveri.

Il governo e il presidente francese, inoltre, nonostante siano esposti alle pressioni del business domestico e internazionale per tagliare ancor più rapidamente la spesa, continuano a far segnare livelli di gradimento infimi nel paese proprio a causa dell’accanimento con cui sono state perseguite le politiche di rigore. La situazione politica interna, poi, è sempre più precaria, con l’estrema destra in costante crescita e l’ala sinistra del Partito Socialista sul piede di guerra di fronte all’abbandono spudorato da parte di Hollande anche di qualsiasi parvenza vagamente progressista.

In ogni caso, il governo non intende recedere dalle politiche anti-sociali che hanno fatto sprofondare i Socialisti. Le dichiarazioni ufficiali dell’esecutivo, secondo le quali Parigi afferma di “respingere l’austerity” sono smentite dalla portata dei tagli già descritti, ma anche ad esempio dalle parole pronunciate martedì da Hollande nel corso di un incontro all’Eliseo con i vertici dell’industria transalpina. Il presidente ha infatti avvertito il paese che “non ci sono piani di risanamento indolori” e che “se non si sentono grida, ciò significa che non c’è risanamento”. La cosiddetta “audacia” del governo francese in ambito finanziario ha comunque avuto riflessi questa settimana anche nella realtà parallela di Bruxelles, con il commissario europeo designato per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, finito sotto il fuoco dei parlamentari europei conservatori.

La cosiddetta “audacia” del governo francese in ambito finanziario ha comunque avuto riflessi questa settimana anche nella realtà parallela di Bruxelles, con il commissario europeo designato per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, finito sotto il fuoco dei parlamentari europei conservatori.

Nel corso di un’audizione prima della nomina ufficiale di Moscovici, sono state messe in dubbio le sue capacità di far rispettare le regole sui bilanci dei vari governi, visto che la Francia ha appena annunciato per la seconda volta in tre anni lo sforamento del tetto del deficit e che egli stesso, in qualità di ministro delle Finanze prima di Sapin, aveva presieduto al mancato raggiungimento dell’obiettivo del 3%.

Le notizie provenienti da Parigi, infine, hanno provocato reazioni spazientite in Germania, facendo riemergere le divisioni che continuano a segnare i rapporti tra i principali paesi europei di fronte a una crisi senza soluzioni in vista.

Secondo la cancelliera Merkel, così, la credibilità della stessa Europa dipenderebbe dalla volontà dei singoli governi di mettere in ordine i propri bilanci, mentre ancora più drastico è stato il numero uno della principale associazione delle aziende esportatrici tedesche, Anton Börner, per il quale se la Francia non dovesse trovare una via d’uscita dalla “spirale verso il basso” in cui si trova, l’Unione e la moneta unica potrebbero essere a rischio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le proteste in corso da alcuni giorni nelle strade di Hong Kong sono proseguite mercoledì anche in occasione del giorno della festa nazionale per il 65esimo anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese, con i festeggiamenti tra le autorità locali e quelle di Pechino andati in scena nel pieno di nuove manifestazioni a cui continuano a partecipare decine di migliaia di persone.

I leader dei movimenti studenteschi hanno chiesto ancora una volta le dimissioni del governatore (“Chief Executive”) della città, Leung Chun-ying, e la possibilità di partecipare nel 2017 a elezioni libere per la carica occupata da quest’ultimo. I manifestanti hanno già invaso molte arterie commerciali di Hong Kong e sempre mercoledì hanno lanciato un ultimatum allo stesso governatore, chiedendogli di rassegnare le dimissioni entro giovedì. In caso contrario si assisterà a un’escalation delle proteste, con possibili tentativi di occupazione dei palazzi governativi.

Le minacce dei leader del movimento di protesta potrebbero mettere così in crisi le autorità cinesi e della stessa città, le quali hanno finora evitato risposte di tipo repressivo, a parte qualche scontro con la polizia domenica scorsa e il ricorso a gas lacrimogeni.

Secondo una fonte anonima citata dal Wall Street Journal, anzi, da Pechino sarebbe arrivata indicazione al governatore Leung di consentire lo svolgimento pacifico delle dimostrazioni, nella speranza che la protesta finisca per sgonfiarsi da sola a causa dei fastidi causati dai disordini alla popolazione e, si potrebbe aggiungere, per la sostanziale mancanza di una prospettiva politica dei gruppi che guidano le manifestazioni.

Come è ormai noto, il focus principale delle proteste in corso a Hong Kong è legato alla decisione presa lo scorso agosto dal governo cinese di consentire le elezioni per la carica di governatore nel 2017 in regime di suffragio universale ma solo con pochi candidati debitamente selezionati da una commissione formata da fedelissimi di Pechino.

Questo nuovo sistema elettorale deve essere approvato dal Consiglio Legislativo della città, nel quale i membri della minoranza del movimento “pan-democratico” - vicino ai manifestanti - hanno di fatto il potere di veto. Se però la proposta cinese dovesse essere bloccata, rimarrebbe in vigore l’attuale sistema, secondo il quale a scegliere direttamente il governatore è un Comitato Elettorale di 1.200 membri, ugualmente dominato da sostenitori del governo centrale.

A prendere parte alle proteste ci sono disparati gruppi studenteschi e di attivisti per i diritti democratici, in gran parte raccolti sotto la denominazione di “Occupy Central”. I vertici di queste formazioni chiedono pressoché esclusivamente la riforma del sistema elettorale e una maggiore partecipazione alla vita politica della regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese. Dietro alle varie sigle che guidano le dimostrazioni nelle strade della metropoli da oltre 7 milioni di abitanti vi sono però ampi settori della popolazione che avanzano richieste più radicali come reazione all’estrema polarizzazione sociale della ex colonia britannica.

Dietro alle varie sigle che guidano le dimostrazioni nelle strade della metropoli da oltre 7 milioni di abitanti vi sono però ampi settori della popolazione che avanzano richieste più radicali come reazione all’estrema polarizzazione sociale della ex colonia britannica.

Al di là e ancor più delle questioni elettorali o dell’ingerenza di Pechino nelle faccende della città, alcuni dei temi potenzialmente più esplosivi sono: disuguaglianze di reddito tra le più marcate del pianeta, la povertà che colpisce almeno il 20% degli abitanti di Hong Kong, gli stipendi che ristagnano e una paga minima che non arriva nemmeno ai 4 dollari l’ora, il costo della vita a livelli stratosferici e l’assenza di sussidi di disoccupazione e di un sistema pensionistico pubblico.

Di fronte a una situazione di questo genere è facile comprendere come gli stessi leader della protesta e i politici di opposizione - che, in linea generale, non intendono in nesun modo compromettere lo status speciale garantito a Hong Kong né modificare in maniera sostanziale l’assetto socio-economico attuale - stiano cercando di evitare l’esplosione del conflitto con le autorità e si dicano disponibili alle trattative, sia pure solo a seguito delle dimissioni del governatore Leung.

Da Pechino, invece, nonostante il silenzio quasi totale dei media sulla crisi in atto, c’è grande preoccupazione per i fatti di Hong Kong, principalmente per due ragioni, oltre a quelle connesse all’ovvia importanza finanziaria della città per la Cina. In primo luogo, il governo del presidente Xi Jinping teme che il persistere delle proteste possa produrre un contagio in altre regioni cinesi già inquiete e non solo. Inoltre, il regime “comunista” è preoccupato, con più di una ragione, che l’Occidente, con gli Stati Uniti in prima fila, possa soffiare sul fuoco delle proteste, provando a istigare una sorta di nuova “rivoluzione colorata”.

Indicazioni evidenti in questo senso, in realtà, almeno per il momento non sembrano essercene, se non altro per l’importanza di Hong Kong come porta d’accesso al mercato cinese per il capitale occidentale. Gli Stati Uniti - dove poco più di un mese fa la polizia in assetto da battaglia aveva represso violentemente le manifestazioni pacifiche di Ferguson, nel Missouri - sono comunque intervenuti qualche giorno fa con una dichiarazione di circostanza relativamente cauta, mentre il vice-primo ministro britannico, Nick Clegg, ha convocato l’ambasciatore cinese a Londra per esprimere “il disappunto e l’allarme” del proprio governo. Sia gli USA sia la Gran Bretagna, tuttavia, stanno con ogni probabilità monitorando con estrema attenzione gli sviluppi delle proteste a Hong Kong per poterle eventualmente sfruttare a proprio favore. L’amministrazione Obama, in particolare, è nel pieno di un’offensiva anti-cinese, messa in atto su vari fronti per contrastare la crescente influenza di Pechino nel continente asiatico.

Sia gli USA sia la Gran Bretagna, tuttavia, stanno con ogni probabilità monitorando con estrema attenzione gli sviluppi delle proteste a Hong Kong per poterle eventualmente sfruttare a proprio favore. L’amministrazione Obama, in particolare, è nel pieno di un’offensiva anti-cinese, messa in atto su vari fronti per contrastare la crescente influenza di Pechino nel continente asiatico.

La creazione o la manipolazione di movimenti democratici di piazza contro governi nemici o non particolarmente graditi è d’altra parte una prerogativa degli Stati Uniti e, per quanto riguarda Hong Kong, svariati leader delle proteste in corso hanno legami molto stretti con politici e organizzazioni occidentali.

L’attenzione americana per questa città è inoltre documentata, visto che, ad esempio, il National Endowment for Democracy (NED) - l’ente no-profit finanziato dal governo che si occupa della promozione della “democrazia” nel mondo o, meglio, di alimentare la sovversione ovunque ciò sia utile agli interessi USA - nel solo 2012 aveva stanziato quasi 500 mila dollari per Hong Kong, con l’obiettivo di “sviluppare le capacità dei cittadini, soprattutto studenti universitari, di partecipare in maniera più efficace al dibattito pubblico sulle riforme politiche”, con particolare attenzione, guarda caso, proprio alla questione del “suffragio universale”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre le forze aeree e navali degli Stati Uniti e dei loro alleati nella nuova avventura militare in Medio Oriente continuano a colpire obiettivi presumibilmente legati allo Stato Islamico (IS) in aree della Siria orientale e settentrionale, il governo americano si trova nel pieno di una campagna mediatica volta a preparare l’opinione pubblica occidentale per l’imminente ulteriore escalation bellica nel paese guidato dal regime di Bashar al-Assad.

In questa operazione di propaganda gioca un ruolo di spicco anche il presidente Obama, come ha confermato il minaccioso discorso della scorsa settimana alle Nazioni Unite. L’inquilino della Casa Bianca è apparso nuovamente in TV domenica, ammettendo che l’intelligence del suo paese ha commesso qualche errore nel valutare la pericolosità dell’ISIS.

Intervistato dalla CBS, Obama ha puntato in particolare il dito contro il direttore dell’Intelligence Nazionale, James Clapper, colpevole di avere “sottovalutato” gli eventi in corso da mesi in Siria e, al contrario, di avere “sopravvalutato” le capacità dell’esercito iracheno nel combattere gli estremisti sunniti.

Le critiche maggiori per la crisi in atto sono state riservate però all’ex primo ministro iracheno, Nouri al-Maliki, dal momento che il suo governo avrebbe pensato soprattutto al consolidamento del potere, basato sulla comunità sciita, emarginando invece la popolazione sunnita, tra cui è alla fine risultato diffuso il sostegno all’ISIS e ad altre milizie anti-governative.

Maliki, insomma, avrebbe “sprecato” il lavoro fatto a partire dall’invasione illegale del paese nel 2003 dagli americani, i quali, oltre alla totale devastazione di una società relativamente avanzata e centinaia di migliaia di morti, secondo Obama avrebbero lasciato in eredità “una democrazia intatta e un esercito ben equipaggiato”.

Le timide ammissioni di colpa di Obama sono però del tutto fuorvianti, non essendoci stato nessun errore da parte americana, poiché l’intelligence USA era perfettamente al corrente dei progressi dell’ISIS in Iraq. Infatti, non solo questa organizzazione fondamentalista è una creatura del programma di addestramento e finanziamento degli oppositori di Assad in Siria condotto dalla CIA, dalle monarchie assolute del Golfo Persico e dalla Turchia, ma le informazioni circa l’avanzata dei militanti in territorio iracheno, culminata con la presa della città di Mosul a giugno, erano state riferite ai vertici politici e militari di Washington da più fonti, se mai fosse stato necessario, tra cui i servizi segreti del governo autonomo del Kurdistan iracheno.

Obama, in ogni caso, ha previsto buone probabilità di successo dell’operazione USA in corso per quanto riguarda l’Iraq ma, in maniera significativa, ha delineato una situazione più difficoltosa per la Siria. Quest’ultima previsione pessimistica, che sembra essere condivisa da praticamente tutto l’establishment politico e militare degli Stati Uniti e dei paesi a fianco di Washington nella campagna contro l’ISIS, ha il preciso scopo di dipingere il peggiore scenario possibile in Siria, in modo da giustificare una nuova inevitabile spirale di guerra che ha come obiettivo ultimo la rimozione di Assad.

Quest’ultima previsione pessimistica, che sembra essere condivisa da praticamente tutto l’establishment politico e militare degli Stati Uniti e dei paesi a fianco di Washington nella campagna contro l’ISIS, ha il preciso scopo di dipingere il peggiore scenario possibile in Siria, in modo da giustificare una nuova inevitabile spirale di guerra che ha come obiettivo ultimo la rimozione di Assad.

L’esempio finora più clamoroso delle reali intenzioni degli Stati Uniti e delle manovre in corso per orientare l’opinione pubblica verso l’accettazione di un’accelerazione della nuova “guerra al terrorismo” è stato registrato venerdì durante una conferenza stampa al Pentagono.

Il segretario alla Difesa, Chuck Hagel, e il capo di Stato Maggiore, generale Martin Dempsey, in questa occasione hanno ammesso che allo studio ci sarebbe la possibilità di imporre una “no-fly zone” sopra i cieli della Siria, assieme alla creazione di un’area-cuscinetto al confine con la Turchia, dove un’ondata di profughi curdi sta transitando in questi giorni a causa degli attacchi dell’ISIS sulla città di Kobani.

Secondo Hagel, questi provvedimenti potrebbero essere presi in risposta alle richieste fatte recentemente dal presidente turco Erdogan e comporterebbero anche il dispiegamento di truppe di terra in territorio siriano.

Di fronte alle dichiarazioni di Hagel e Dempsey, nessuno dei media ufficiali ha ritenuto necessario interrogarsi circa il significato di una “no-fly zone” nell’ambito di una guerra contro un gruppo terrorista che non dispone di aerei o elicotteri da guerra.

Un’eventuale no-fly zone verrebbe giustificata, come accadde in Libia nel 2011 in seguito alla manipolazione di una risoluzione ONU, soltanto con la necessità di proteggere i civili dai bombardamenti aerei del regime di Damasco, rivelando perciò il vero obiettivo della guerra appena lanciata.

Come ricordano i precedenti, da ultimo proprio quello libico, l’imposizione di una “no-fly zone” comporta un numero altissimo di vittime e la distruzione dei mezzi aerei e delle strutture di difesa anti-aerea del paese colpito. Tutto questo avverrebbe nonostante a livello ufficiale l’amministrazione Obama continui a indicare l’ISIS come unico obiettivo del conflitto e a escludere un coinvolgimento diretto nella guerra civile siriana tra Assad e i suoi oppositori.

Allo stesso tempo, l’entourage di Obama continua a smentire un’altra ipotesi che è invece da considerarsi probabile in prospettiva futura, vale a dire l’invio di truppe americane di terra in Siria. Dopo che svariati analisti ed esperti nei giorni scorsi avevano avvertito che per estirpare la minaccia dell’ISIS sarebbero state appunto necessarie operazioni di terra, nel fine settimana anche lo speaker della Camera dei Rappresentanti di Washington, il repubblicano John Boehner, ha dato il proprio appoggio a questa ipotesi in un’intervista alla ABC. Boehner ha avvertito che per sconfiggere l’ISIS servirà molto più dei bombardamenti aerei e se nessun paese dovesse farsi carico dell’invio di truppe di terra in Siria a farlo dovranno essere gli Stati Uniti. Inoltre, se Obama lo chiedesse, Boehner si è detto disponibile a richiamare a Washington i suoi colleghi deputati - liberi di fare campagna elettorale fino al voto di “medio termine” del 4 novembre - per approvare una risoluzione che autorizzi il presidente a lanciare un’offensiva di terra in Siria.

Boehner ha avvertito che per sconfiggere l’ISIS servirà molto più dei bombardamenti aerei e se nessun paese dovesse farsi carico dell’invio di truppe di terra in Siria a farlo dovranno essere gli Stati Uniti. Inoltre, se Obama lo chiedesse, Boehner si è detto disponibile a richiamare a Washington i suoi colleghi deputati - liberi di fare campagna elettorale fino al voto di “medio termine” del 4 novembre - per approvare una risoluzione che autorizzi il presidente a lanciare un’offensiva di terra in Siria.

D’altra parte, come aveva sottolineato il generale Dempsey nella già citata conferenza stampa al Pentagono, gli USA stimano che per assestare un colpo mortale all’ISIS serviranno dai 12 ai 15 mila guerriglieri dell’opposizione anti-Assad. Su richiesta della Casa Bianca, però, il Congresso ha appena approvato un pacchetto da 500 milioni di dollari per addestrare appena 5 mila “ribelli”, così che la differenza dovrà essere compensata in qualche altro modo.

Nel frattempo, da Washington a Londra e da Parigi a Roma, la classe politica occidentale di ogni colore e schieramento, dopo avere dato il proprio appoggio alla nuova guerra criminale americana, continua ad alimentare la paura nella popolazione per possibili attentati terroristici “imminenti”.

Ciò serve a contrastare un’opposizione sempre più diffusa nei confronti di una nuova guerra in Medio Oriente, anche se non sembra essercene traccia a giudicare dai media più importanti. A questo stesso scopo, poi, gli USA, in collaborazione con la stampa “mainstream”, si sono letteralmente inventati un nuovo gruppo terroristico, definito subito più feroce e minaccioso anche dell’ISIS.

La nuova fantomatica formazione integralista risponderebbe al nome di Khorasan e sarebbe composta da non più di una ventina di affiliati ad al-Qaeda, intenti a progettare attentati in Occidente che, inizialmente, sembravano essere ormai sul punto di essere messi in atto ma che poi si è scoperto essere solo in fase di studio.

Secondo gli Stati Uniti, i membri di Khorasan sarebbero stati spazzati via già durante le prime ore delle operazioni in Siria, anche se, a ben vedere, non è per niente chiaro in questo caso quali obiettivi siano stati realmente colpiti, visto che dell’esistenza della nuova terribile creatura della “guerra al terrore”, partorita dall’apparato militare e dell’intelligence a stelle e strisce, non sembrano esserne a conoscenza nemmeno gli stessi militanti sunniti dell’opposizione anti-Assad operanti in territorio siriano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

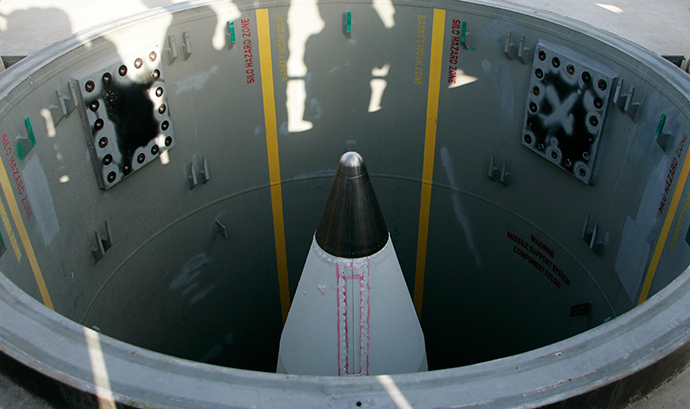

Il premio Nobel per la pace Barack Obama sta programmando per i prossimi decenni un ammodernamento a tutto campo dell’arsenale nucleare degli Stati Uniti. A darne notizia è stato un recente articolo del New York Times, nel quale viene messa in evidenza la doppiezza del presidente democratico, impegnato a parole nella battaglia per un mondo “libero dal nucleare” e intento in realtà a espandere drammaticamente le potenzialità distruttive di un paese che risulta a tutti gli effetti il principale aggressore del pianeta.

Secondo una stima dell’ufficio per il bilancio del Congresso, i piani di modernizzazione sottoposti dalla Casa Bianca prevedono una spesa di ben 355 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Ma questo sarebbe solo l’inizio, visto che la sostituzione degli armamenti “obsoleti” e altri progetti potrebbero far salire la cifra fino a più di mille miliardi di dollari in trent’anni.

L’importo preciso dello sforzo americano in ambito nucleare dovrebbe risultare chiaro nei prossimi mesi, quando l’amministrazione Obama preparerà i piani di spesa dettagliati da presentare al Congresso in vista del bilancio per l’anno 2016.

La clamorosa contraddizione tra la retorica pacifista del presidente e la realtà dei fatti viene comunque smentita dallo stesso Obama e dal suo staff, per i quali, anzi, la realizzazione di testate più piccole e moderne - ancorché più potenti e letali - sarebbe la conferma della volontà di ridurre l’arsenale nucleare a disposizione degli Stati Uniti.

Tra gli obiettivi primari del governo USA vi sarebbe il rinnovo delle testate esistenti, ma anche lo sviluppo e la costruzione di sistemi di lancio più efficienti e lo stanziamento di fondi per installazioni militari e laboratori di ricerca sul nucleare a scopi militari.

Il complesso industriale nucleare americano si compone di otto strutture, che vanno dalla South Carolina alla California, dove lavorano più di 40 mila addetti. La più recente è quella di Kansas City, nel Missouri, completata con una spesa di 700 milioni di dollari. L’impianto di Oak Ridge, nel Tennessee, è costato invece 500 milioni nel 2011 e per un ulteriore piano di ammodernamento le previsioni di spesa erano salite da 6,5 a 19 miliardi di dollari prima che l’amministrazione sospendesse i lavori.

A fronte degli enormi tagli che hanno interessato la spesa sociale sia a livello federale che statale negli ultimi anni, il budget per il mantenimento e lo sviluppo dell’arsenale nucleare americano non ha risentito di alcuna riduzione e, appunto, salirà ulteriormente e in maniera sensibile nel prossimo futuro.

Il tempismo dell’uscita del pezzo del Times e il rilievo assegnatogli con la prima pagina sono apparsi più che significativi, visto il clima di crescenti tensioni tra Washington e le due principali potenze nucleari rivali: Russia e Cina.

Gli autori dell’articolo, infatti, hanno sottolineato come i piani di disarmo originariamente concepiti da Obama appaiano sempre più improbabili alla luce del fatto che la “Russia è sul piede di guerra” e che la “Cina sta avanzando le proprie rivendicazioni territoriali” in Asia orientale, a discapito spesso di alleati degli USA.

Il quotidiano newyorchese ha citato poi, tra gli altri, l’ex consigliere di Obama sulle questioni del nucleare, Gary Samore, secondo il quale a far cambiare le intenzioni della Casa Bianca in questo ambito sarebbe stato l’atteggiamento di “Putin e l’invasione dell’Ucraina”. Questi eventi avrebbero “reso politicamente impossibile l’adozione di qualsiasi misura per ridurre unilateralmente l’arsenale nucleare” americano. Oltre all’ironia del fatto che Samore è il presidente dell’organizzazione “United Against Nuclear Iran” (UANI), che si batte per impedire lo sviluppo di un inesistente programma nucleare militare da parte della Repubblica Islamica, le sue dichiarazioni e lo stesso pezzo del New York Times servono per rassicurare l’opinione pubblica del carattere sostanzialmente difensivo dei piani dell’amministrazione Obama per la modernizzazione delle armi nucleari americane.

Oltre all’ironia del fatto che Samore è il presidente dell’organizzazione “United Against Nuclear Iran” (UANI), che si batte per impedire lo sviluppo di un inesistente programma nucleare militare da parte della Repubblica Islamica, le sue dichiarazioni e lo stesso pezzo del New York Times servono per rassicurare l’opinione pubblica del carattere sostanzialmente difensivo dei piani dell’amministrazione Obama per la modernizzazione delle armi nucleari americane.

In realtà, i comportamenti più intraprendenti attribuiti a Russia e Cina non sono altro che l’inevitabile reazione alla crescente aggressività di Washington in concomitanza con l’inevitabile perdita di influenza della principale potenza globale.

L’articolo è insomma una sorta di velato avvertimento di come gli Stati Uniti siano intenzionati a fare ricorso a tutte le proprie risorse belliche - comprese quelle più distruttive - per imporre i loro interessi nel pianeta contro qualsiasi paese che possa rappresentare una minaccia alla declinante egemonia americana.

Come dimostrano le crisi in Ucraina e in Siria - nonché in misura minore, almeno per ora, in Asia orientale - gli USA non hanno dunque alcuno scrupolo nell’attaccare frontalmente gli interessi dei propri rivali, pur essendo consapevoli del rischio sempre più concreto di poter scatenare una guerra nucleare.