- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

Se come usa dire “il buongiorno si vede dal mattino” - di là del risultato del referendum che il prossimo 18 settembre si terrà in Scozia per decidere l’indipendenza dal Regno Unito - tutto lascia prevedere che John Henry, il barista del “Beadnell Towers” continuerà a negare l’esistenza del “The Famous Grouse”, benché sia il whisky più venduto in Scozia. Lo si intuisce da come rotea gli occhi quando gli se ne chiede un bicchiere. Probabilmente per un sussulto di orgoglio nazionale.

Succede che il “Beadnell Towers” sia un albergo sulla costa del Northumberland, famosa per le distese di dune, di scogliere, e per le torri fortificate lungo il litorale che rammentano le guerre tra gli inglesi e scozzesi che si sono alternate nel corso dei secoli in questa zona di confine. Infatti risale al 1455 l’ordinanza del Parlamento inglese con la quale si esige che sulla sommità delle torri ci siano accesi dei fuochi con tutto l’occorrente per i segnali di fumo, “giorno e notte e sempre a portata di mano”.

Le torri rimasero operative per almeno trecento anni, tanto dura infatti la storia dell’indipendentismo scozzese. Nel 1707, il regno di Scozia entrò a far parte del Regno di Gran Bretagna insieme all’Inghilterra, e i due parlamenti vennero fusi insieme. Una convivenza però che non fu tranquilla né pacifica, e che si concluse nel 1746, a Culloden, dove i sostenitori dell’antica casata reale scozzese, quella degli Stuart, combatterono e persero l’ultima battaglia.

Guglielmo di Cumberland, che la vinse e passò alla Storia con l’appellativo “il macellaio”, ordinò lo sterminio di tutti gli scozzesi feriti mentre i prigionieri d’alto lignaggio furono giustiziati. Ma per gli scozzesi il peggio doveva ancora arrivare: nei mesi successivi la Corona prese provvedimenti draconiani per distruggere il loro retaggio, arrivando a vietare perfino il kilt e la cornamusa e perseguitando la lingua gaelica fino a quel momento predominante nelle Highlands e lungo la costa occidentale del Paese.

Tuttavia l’indipendenza è rimasto un tema ricorrente nel discorso politico della Scozia. Si tenga a mente che lo Scottish National Party, il Partito Nazionale Scozzese, (SNP), il partito promotore del referendum, fu fondato nel 1934 e per larga parte della storia recente scozzese ha esteso il suo consenso elettorale sottraendolo alle emanazioni locali dei due maggiori partiti britannici, chiedendo più autonomia e poteri per la regione. Nel 1979 l’SNP, riuscì a organizzare un referendum per la formazione di un parlamento scozzese, ma non raggiunse il quorum (avrebbe dovuto votare per il sì almeno il 40 per cento dell’elettorato, ma l’affluenza fu piuttosto bassa).

Fu un secondo referendum, tenutosi nel 1997, a portare alla formazione di un parlamento locale scozzese. E’ quello il periodo nel quale Tony Blair diventa primo ministro e si affretta a mantenere ciò che aveva promesso agli scozzesi che lo avevano aiutato a battere i Tories. L’11 settembre si tiene il referendum sul trasferimento dei poteri a un governo nazionale scozzese, l’ormai famosa “devolution”, e vincono i "Sì" con i tre quarti dei voti. Ma la coalizione tra laburisti e liberaldemocratici che governa dal 1999 al 2007 poté ben poco: l’indipendenza “riconquistata” si concretizzò in qualche parata di cornamuse in più. Le speranze di un nuovo futuro, soprattutto economico, svanirono.

Negli ultimi anni, e dopo la vittoria elettorale dell’SNP alle politiche del 2011, si è posta con maggiore insistenza la questione di un’indipendenza completa dal Regno Unito: nell’ottobre del 2012 il primo ministro inglese David Cameron e quello scozzese Alex Salmond - che è anche l’attuale capo dell’SNP, che complessivamente si trova su posizioni più vicine a quelle dei Labour che dei Conservatori - si accordarono per un referendum sull’indipendenza da tenere nell’autunno del 2014, come infatti sta avvenendo. Ad ogni modo un’identità scozzese ben distinta da quella inglese è riuscita a sopravvivere eccome, e se ne sentono gli effetti anche nelle piccole cose, soprattutto da queste parti nelle Lowlands e della costa orientale, nelle quali vivono almeno i quattro quinti degli scozzesi.

Ad ogni modo un’identità scozzese ben distinta da quella inglese è riuscita a sopravvivere eccome, e se ne sentono gli effetti anche nelle piccole cose, soprattutto da queste parti nelle Lowlands e della costa orientale, nelle quali vivono almeno i quattro quinti degli scozzesi.

Probabilmente è questa diversità che infastidisce persone come il barista del “Beadnell Towers” John Henry, inglese doc che, in quanto tale, ha bene in mente che gli scozzesi non rinunciarono mai a sfidare la supremazia londinese. A cominciare dalla morte della regina Anna, quando supportarono massicciamente la causa della dinastia Stuart soppiantata da quella degli Hannover che invece era gradita agli inglesi.

Raccontano i libri di Storia che siccome i partigiani degli Stuart furono detti “giacobiti”, dal nome di Giacomo II Stuart che nel 1688 era stato deposto da Guglielmo d’Orange, la parola “giacobita” diventò sinonimo di scozzese. Nel 1746, come detto, essi andarono tuttavia incontro a una terribile sconfitta sulla radura di Culloden. Tuttavia la lotta identitaria scozzese non si esaurì con la brutale repressione dei giacobiti, ma è riemersa progressivamente con passaggi controversi e tormentati fino ai nostri giorni.

Naturalmente i britannici la vivono con terrore. Sentimento non del tutto immotivato, perché se prevalessero i "Sì" scomparirebbe tra l’altro anche la bandiera del Regno Unito, nata dalla sovrapposizione delle bandiere dell’Inghilterra e della Scozia. La perdita della Union Jack, qualora la Scozia votasse a favore dell’indipendenza, non avrebbe solo un grande impatto emotivo scrive l’Independent.

E spiega che secondo diversi economisti ed esperti di marketing anche l’economia e le esportazioni ne risentirebbero: «Il dinamismo del rosso, del bianco e del blu sono riconosciuti immediatamente e ovunque. La Union Jack è anche un simbolo di solidità e fiducia nel mondo degli affari: aiuta le società britanniche a commerciare all’estero e trovare porte aperte».

Poi, benché il referendum non rimetta in discussione l’Unione delle Corone - dal 1603, infatti, con Giacomo I, Inghilterra e Scozia condividevano la monarchia pur mantenendo parlamenti sovrani - quella dell’indipendenza della Scozia rimane una questione piuttosto complicata che potrebbe avere importanti conseguenze politiche. La questione monetaria è una di queste ed è stata usata da entrambe le parti come argomento a favore o sfavore delle rispettive posizioni.

Alex Salmond, primo ministro scozzese, socialdemocratico e sostenitore dell’indipendenza, ha promesso che se vinceranno i "Sì" manterrà la sterlina e negozierà con la Banca d’Inghilterra e il Regno Unito un’unione monetaria, cosa che rassicurerebbe i mercati.

Alex Salmond, primo ministro scozzese, socialdemocratico e sostenitore dell’indipendenza, ha promesso che se vinceranno i "Sì" manterrà la sterlina e negozierà con la Banca d’Inghilterra e il Regno Unito un’unione monetaria, cosa che rassicurerebbe i mercati.

Ma egli ha anche ribadito che se la Scozia indipendente resterà senza la sterlina si rifiuterà anche di farsi carico di parte del debito pubblico della Gran Bretagna, che è in totale di circa mille e duecento miliardi di sterline.

Alistair Darling, (nato a Londra da famiglia scozzese) ex ministro laburista anti indipendentista, ha ribattuto che non è in gioco il patriottismo ma «il destino delle generazioni future: se prendiamo questa decisione, non ci sarà poi modo di tornare indietro. Non ci sarà nessuna seconda possibilità. Per noi la scelta è molto, molto chiara. Voglio usare la forza del Regno Unito per rendere più forte la Scozia», aggiungendo che una Scozia indipendente andrebbe incontro a grandi difficoltà economiche.

Ma siccome nonostante le invocazioni di Darling gli elettori favorevoli all'indipendenza della Scozia la percentuale dei “Sì” è in costante aumento, meglio si capisce la stizza del barista del “Beadnell Towers”, il quale con un solo vortice di pupille mi aveva seppellito un whisky scozzese famoso assieme al popolo che ne fa un vessillo di orgoglio nazionale.

Beninteso, sull’esito dei sondaggi e sulle reazioni che essi provocano non se ne stupiscono all’ Old Course di St Andrews, il più antico campo da golf del mondo che annovera tra i suoi giocatori Giacomo IV re di Scozia (anno 1504), e Tom Morris che con Allan Robertson (XIX secolo) furono i primi professionisti riconosciuti di questo sport.

Sicché non attendetevi delle sparate alla Borghezio, dagli scozzesi seduti al bar davanti a un tappeto erboso di un verde incredibile, mentre sorseggiano “The Famous Grouse”, “Il Famoso Urogallo”. Anzi, essi usano toni pacatissimi nell’evidenziarmi l’inaffidabilità dei sondaggi.

Sicché non attendetevi delle sparate alla Borghezio, dagli scozzesi seduti al bar davanti a un tappeto erboso di un verde incredibile, mentre sorseggiano “The Famous Grouse”, “Il Famoso Urogallo”. Anzi, essi usano toni pacatissimi nell’evidenziarmi l’inaffidabilità dei sondaggi.

Infatti, quelli pubblicati giovedì 11 settembre, condotti dall’istituto YouGov per il quotidiano britannico Times, mostrano che il 52 per cento degli elettori e delle elettrici scozzesi intervistati negli ultimi tre giorni vuole rimanere con il Regno Unito.

Nel sondaggio precedente, condotto dallo stesso istituto - che tanto amareggiò il barista del “Beadnell Towers” - erano in vantaggio di un punto gli indipendentisti. Insomma, la situazione - essi sottolineano - è molto incerta, benché secondo gli ultimi dati, la percentuale dei “Sì” abbia guadagnato quasi dieci punti rispetto all’inizio di agosto.

Si tenga a mente che in Scozia gli unionisti sono ancor adesso, in parte non trascurabile, espressione di quelle classi abbienti per secoli favorite da Londra, poiché emanazione “britannizante” del lealismo orangista da opporre al “tradimento” giacobita. In breve, un confronto tra il sì e il no che fa leva sulla rivendicazione sociale che col tempo si è andata stemperando. E siccome gli elementi culturali, linguistici e non da ultimo religiosi non sono mai stati la molla decisiva dell’indipendentismo scozzese, meglio si comprende il valore che hanno i sondaggi quando si basano su delle reazioni prevalentemente umorali, che poco giovano agli scenari difficilissimi da districare. Per esempio quello delle Forze armate.

Infatti, secondo i dati diffusi dal Ministero della Difesa citati dal Guardian, 14.510 persone lavorano in Scozia per l’Esercito: 3.910 sono civili e 10.600 sono militari. Poi da un recente sondaggio si evince che il 46 per cento degli scozzesi si oppone al possesso di armi nucleari, contro il 37 per cento che invece lo sostiene. Sicché a seguito di questi dati, nel caso la Scozia diventasse indipendente è stato dichiarato dal governo che il paese abbandonerà il programma entro il 2020. Anche perché il Partito Nazionale Scozzese (SNP) e i suoi alleati, sono da sempre contrari alle avventure militari di Londra e al suo costante sostegno alle politiche americane, come negli ultimi interventi in Medio Oriente.

Insomma, “Siete d’accordo che la Scozia diventi una nazione indipendente?”. E’ questa la domanda a cui si dovrà rispondere dopodomani. Il risultato? Molto dipenderà dall’umore della giornata delle elettrici e degli elettori.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

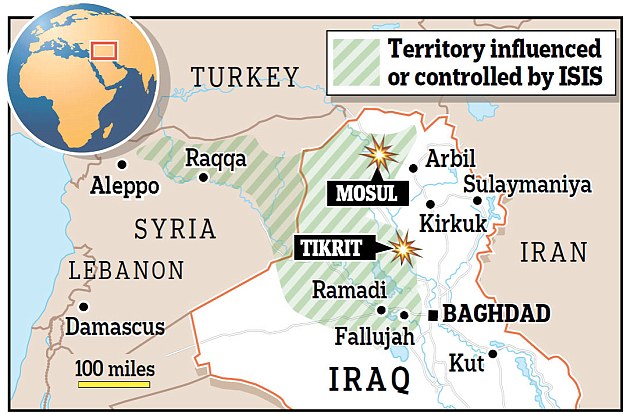

David Haines, cooperante inglese, è l’ennesima vittima occidentale dei barbari che sognano il califfato. Alla vigilia della Conferenza di Parigi e in risposta alla dichiarazione di guerra o quasi lanciata da Obama 48 ore prima, l’ISIS ha reagito su due piani: con quello truce e spettacolare della decapitazione del prigioniero inglese e - aspetto decisamente più complesso - siglando un accordo con le altre componenti della guerriglia islamica tra le quali Al Nusra, di estrazione quedista, e il cosiddetto ”Esercito libero siriano”, creatura decisamente inglese.

La mossa di Al-Baghdadi funziona, perché da un lato provoca Londra e Washington e li sfida, dall’altro riduce le possibilità di risposta angloamericane, poiché l’ISIS è ora alleato con gli alleati di Washington e Londra e dunque attaccarlo dal cielo diverrebbe un attacco all’insieme delle forze anti-Assad. L'Occidente è ora obbligato a dividere in due le risposte: una per quanto riguarda la Siria, l'altra per quanto riguarda l'Iraq, perchè l'ISIS è nello stesso tempo alleato e nemico a seconda dello scenario. E se non è chiaro chi e cosa colpiranno i droni USA in Siria, in Iraq l’intervento di terra è l’unico in grado di distruggere l’ISIS ma è anche l’unica opzione esclusa dagli USA. La sostanziale dichiarazione di guerra all’ipotetico califfo, al momento, sembra così essere più una reazione obbligata.

Obama dunque sembrerebbe all’angolo: se bombardasse l’ISIS bombarderebbe gli alleati dei suoi amici e, indirettamente, aiuterebbe Assad, la cui caduta resta l’obiettivo primario, ma non potrà nemmeno restare con le mani in mano dopo aver chiamato alle armi mezzo mondo. Ma qui sta la prossima mossa statunitense: l’intenzione di Obama di bombardare la Siria, ove non fosse coordinato con il governo di Assad, non sarà tanto quella di colpire l’ISIS ma, con ogni evidenza, quella di colpire Damasco.

Si può pensare che gli Stati Uniti siano stati colti di sorpresa dall’accordo tra le componenti che ricevono da Washington e Londra armi e denaro, ma non è così. Non è infatti minimamente credibile che la CIA e il non meno attivo MI-5 britannico, anelli di congiunzione operativa tra i vari gruppi anti-Assad, non sapessero cosa succedeva nelle file dei terroristi sunniti. E meno che mai si può rimanere stupiti dall’accordo tra loro, dal momento che solo la propaganda occidentale racconta la storiella della divisione tra “moderati” ed “estremisti” tra le fila degli oppositori al regime siriano.

C’è da ridere nello scoprire che Al-Nusra e gli jahidisti del cosiddetto “esercito libero siriano” siano moderati, ma il racconto delle loro presunte differenze prosegue senza sosta. Sono invece la stessa cosa, hanno lo stesso credo e gli stessi padroni; si scontrano tra loro per stabilire chi deve avere l’egemonia della guerriglia, chi deve drenare e gestire i miliardi di dollari di finanziamenti e il flusso ininterrotto di armi che giungono da Arabia Saudita e Qatar. Ma vengono dallo stesso ceppo sunnita e hanno identico odio per gli sciiti, hanno gli stessi alleati e gli stessi nemici.

Ma da dove viene l’ISIS e come nasce? Da un punto di vista organizzativo, l’ISIS nasce da una scissione di Al-Queda in Siria. Ma primi nuclei di quello che poi diverrà l’ISIS nascono in Libia nel 2011. Caduto il rais libico, le milizie sunnite passano in Siria per provare a bissare con Assad quanto avvenuto con Gheddafi. E’ qui che nasce l’ISIS, armato e finanziato da Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e in qualche modo sostenuto da Turchia e Giordania.

Il livello operativo sul terreno è coordinato dalla CIA, e che il ruolo degli USA anche in questo caso non sia marginale lo prova l’incontro in Siria - nel maggio 2013 - tra gli uomini di Al-Baghdadi e il senatore USA John Mc Cain, che da Obama viene incaricato di dirigere politicamente le missioni d’intelligence nell’area.

Il livello operativo sul terreno è coordinato dalla CIA, e che il ruolo degli USA anche in questo caso non sia marginale lo prova l’incontro in Siria - nel maggio 2013 - tra gli uomini di Al-Baghdadi e il senatore USA John Mc Cain, che da Obama viene incaricato di dirigere politicamente le missioni d’intelligence nell’area.

La polemica di cui fin troppo si è scritto tra ISIS, Al-Queda, Al Nusra e Esercito Libero Siriano è derivata da due diverse visioni circa il chi e il come combattere. Mentre Al-Queda ritiene di dover individuare nell’Occidente il nemico esclusivo e di chiamare a raccolta nella Jihad ogni musulmano, l’ISIS fa della guerra agli sciiti una parte decisiva della sua volontà di supremazia nell’Islam. Da questo dissenso ne sono poi derivati altri circa la strategia della guerra contro il governo siriano e anche sulle politiche predatorie che Al Baghdadi impone nei territori sotto il suo controllo, che vengono spremuti come fossero un protettorato in attesa di diventare parte del suo Califfato.

Insomma, questi ed altri elementi di dissenso interno hanno spinto a gonfiare le presunte divisioni interne, ma l’escalation delle operazioni in Iraq, parallelamente al mutamento a favore del governo siriano delle sorti della guerra, li hanno ora spinti a mettere in secondo piano le differenze di vedute tattiche per seguire il comune disegno strategico.

Le truppe dell’ISIS contano oggi con migliaia di uomini e di importanti risorse finanziarie, ma sono tutt’altro che invincibili. Basterebbero decise azioni di commandos e il blocco dei rifornimenti da parte dei migliori amici di Washington (Qatar e Arabia Saudita in primo luogo). Ma nonostante le indignazioni ufficiali, le dichiarate disponibilità di tutti, i passi sarenno limitati e lenti. Si preferisce assistere all'avanzata dell'ISIS e si spera che i reparti scelti iraniani già operativi di cui tutti fanno finta di non sapere ma a cui tutti devono dire grazie) li blocchino al Nord e che i peshmerga curdi facciano altrettanto almeno limitatamente al loro territorio.

Perchè a Washington il gioco è scappato di mano e il nuovo protagonismo militare iraniano in Iraq, come quello dei suoi alleati storici di Hezbollah in Libano e in Siria, rischia di portare il mondo a dover riconoscere il ruolo di Teheran come interlocutore regionale. E questo a Tel Aviv, e dunque anche Washington, non piace nemmeno un po’.

Cosa fare dunque? Il nemico del mio nemico è in qualche modo un amico e l’ISIS - non c'è dubbio - combatte contro Teheran e Damasco. E allora non vi sono dubbi che a Washington si chiedano se davvero vada distrutto o se basti un'azione limitata per recuperarne una futura utilità. Magari con una sigla nuova, ma con il solito lavoro.

Cosa fare dunque? Il nemico del mio nemico è in qualche modo un amico e l’ISIS - non c'è dubbio - combatte contro Teheran e Damasco. E allora non vi sono dubbi che a Washington si chiedano se davvero vada distrutto o se basti un'azione limitata per recuperarne una futura utilità. Magari con una sigla nuova, ma con il solito lavoro.

In vista della guerra permanente con la quale l’economia si tiene, l’impero si amplia e la leadership globale si consolida, la distruzione dell'ISIS o comunque lo si chiamerà di un esercito islamico che agisce agli ordini delle ambizioni egemoniche saudite nel Golfo Persico e nel resto del Medio Oriente, non è detto sia utile al disegno imperiale.

Certo, se non verranno fermati potrebbero determinare una divisione in tre parti dell’Iraq, ma in fondo era il progetto dell’Amministrazione Bush che prevedeva una parte per i sunniti, una per gli sciiti e una per i curdi. E dunque, se Al Baghdadi o chi per lui riuscisse ad imporre un simile status, davvero risulterebbe così controproducente? Il raggiungimento degli obiettivi di domani renderebbe così sconvenienti le loro azioni di oggi?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

"Temo i greci anche quando portano doni", diceva Lacoonte davanti al cavallo di Troia. Se oggi il sacerdote troiano fosse un europeo di sinistra, probabilmente userebbe parole simili dopo aver letto la composizione della nuova Commissione europea. Nella squadra presentata mercoledì dal neoeletto presidente Jean Claude Juncker, il socialista francese Pierre Moscovici ha ottenuto una posizione di assoluto rilievo, quella di commissario agli Affari economici e monetari dell'Unione.

Di per sé, la notizia suonerebbe come una vittoria non solo della Francia, ma di tutti i Paesi che - come l'Italia - puntano a un allentamento dell'austerità per spostare il mirino economico di Bruxelles sulla crescita. Moscovici, infatti, pur non essendo un guerriero capace di mettere in discussione i Trattati, è noto per la sua inclinazione antirigorista.

Purtroppo è già chiaro che il politico parigino non avrà le possibilità di manovra che François Hollande e Matteo Renzi avrebbero sperato. Un po' come Ulisse con il cavallo, l'astuto Juncker ha trovato il modo di blandire i suoi avversari e allo stesso tempo di condannarli alla sconfitta.

Il trucco dell'ex Premier lussemburghese si nasconde nella nomina di ben sette vicepresidenti. Uno di loro è il finlandese Jyrki Katanien, predecessore di Moscovici agli Affari economici, nonché falco intransigente e fedelissimo di Angela Merkel, che avrà competenze su lavoro, crescita, investimenti e competitività.

La sua missione prevede di gestire i 300 miliardi d'investimenti che Juncker ha promesso per stimolare l'economia europea nel prossimo triennio e - soprattutto - di "coordinare" l'attività dei commissari con competenze economiche, sulle cui decisioni avrà diritto di veto. Lo stesso Juncker ha spiegato che i vicepresidenti potranno “bloccare l’iniziativa legislativa, perché la Commissione dovrà funzionare come una squadra ben organizzata”. Traduzione: Moscovici non potrà fare nulla che non stia bene a Katanien. Con buona pace di chi sperava in un cambiamento di rotta della politica economica europea.

Non è però questa la sola difficoltà contro cui il povero socialista francese dovrà combattere. Nel gruppo dei portafogli economici, Moscovici è circondato da una serie di falchi come nemmeno in un museo di ornitologia: si va dal lettone Vladis Dombrovskis (vicepresidente per l'Euro e il dialogo sociale) al tedesco Gunther Oettinger (commissario all'Economia digitale), dalla polacca Elzbieta Bienkowska (che avrà competenze su Mercato unico e Industria) alla svedese Cecilia Malmstrom (Commercio), passando per la danese Margrethe Vestager (Concorrenza).

Di questi nomi, le tre donne - che in tutto sono appena nove sui 28 membri della Commissione - non solo sono liberiste convinte, ma provengono anche da Paesi che non fanno parte dell'Eurozona. Completerà il quadro lo spagnolo Luis De Guindos, membro del Partito popolare sostenuto dalla Merkel per la presidenza dell'Eurogruppo. Un capitolo a parte riguarda la Gran Bretagna, che ha piazzato Jonathan Hill sulla poltrona di commissario alla Stabilità finanziaria, ai Servizi finanziari e all'Unione dei mercati finanziari. In altre parole, le redini della finanza europea saranno in mano alla City di Londra.

Un capitolo a parte riguarda la Gran Bretagna, che ha piazzato Jonathan Hill sulla poltrona di commissario alla Stabilità finanziaria, ai Servizi finanziari e all'Unione dei mercati finanziari. In altre parole, le redini della finanza europea saranno in mano alla City di Londra.

Si tratta forse di un calumet della pace offerto da Juncker al primo ministro inglese David Cameron, che negli scorsi mesi si era opposto strenuamente all'assegnazione della presidenza all'ex premier del Lussemburgo (sbagliando, visto che per la prima volta gli elettori si erano espressi conoscendo i candidati dei diversi schieramenti).

Di fronte a una Commissione del genere verrebbe da pensare che dalle urne fosse emerso un plebiscito per il Ppe. In realtà non fu così, anzi. Eppure quindici commissari appartengono ai popolari, sette ai socialisti e democratici, cinque ai liberaldemocratici e uno ai conservatori. Senza contare che i commissari sono commissariati in partenza dai vicepresidenti.

La débacle socialista è ben riassunta dalle parole di Moscovici in un'intervista al quotidiano finanziario Les Echos: "Prima di tutto dobbiamo applicare le regole, tutte le regole e nient’altro che le regole - ha detto -. E' escluso che si possa concedere una qualsiasi deroga, sospensione o eccezione. Le regole non offrono dei margini di interpretazione in funzione delle circostanze economiche e degli sforzi strutturali che sono operati".

Forse nessuno gli ha detto che due giorni fa la Francia ha ammesso di non riuscire a mantenere la promessa fatta a Bruxelles sul deficit, destinato a rientrare nel limite del 3% solo nel 2017, con altri due anni di ritardo rispetto agli impegni presi. O forse ha solo capito l'aria che tira, un po' come Lacoonte.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Alla vigilia del tredicesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre, il presidente Obama ha ufficialmente annunciato l’apertura di una nuova avventura bellica che consegna sempre più gli Stati Uniti a uno stato di guerra permanente. Oggi come nel 2001, le giustificazioni per l’ennesimo intervento all’estero sono apparentemente legate al dilagare del terrorismo internazionale, sia pure in una versione aggiornata, e oggi come nel 2001 le cause e le circostanze che hanno determinato l’ulteriore situazione di crisi continuano a essere tenute nascoste all’opinione pubblica.

A Obama sono stati sufficienti meno di 15 minuti di diretta televisiva per notificare al paese l’invio di altri 475 soldati in Iraq e l’escalation delle operazioni militari non solo nello stesso Iraq ma anche in Siria per combattere la nuova creatura del fondamentalismo sunnita, ancora una volta emanazione diretta della politica estera criminale degli Stati Uniti.

Il coinvolgimento di Washington nella crisi siriana segna anche il “successo” dell’apparato militare e della sicurezza nazionale americano nel proprio sforzo per la rimozione del regime di Assad. Esattamente dodici mesi fa, l’amministrazione Obama fu costretta a una clamorosa marcia indietro dopo il fallimento del tentativo di bombardare la Siria a causa della vastissima opposizione popolare a una nuova guerra e, di riflesso, del mancato sostegno ottenuto dal Congresso.

In quell’occasione, un’operazione “false flag” dei “ribelli” anti-Assad con l’assistenza diretta della Turchia aveva cercato di creare un casus belli per l’intervento occidentale contro Damasco, operando un attacco con armi chimiche nei pressi della capitale siriana e attribuito poi al regime.

Oggi, invece, gli Stati Uniti sono giunti allo stesso obiettivo per un percorso diverso ma che rientra in una metodologia consolidata, ricorrendo cioè alla necessità di fermare l’avanzata di una formazione jihadista violenta - l’ISIS - che ha potuto però ottenere un grado di successo con pochi precedenti grazie proprio alle manovre degli USA e dei loro alleati a favore dell’opposizione armata in Siria.

Nel suo discorso nella notte italiana di mercoledì, Obama ha delineato una strategia da perseguire su più fronti. In primo luogo, l’inquilino della Casa Bianca ha escluso una ripetizione dei conflitti in Iraq e in Afghanistan, caratterizzati da una forte presenza di militari USA sul terreno. Questa pretesa è però in parte smentita dai fatti, visto che in Iraq sono già presenti ormai poco meno di duemila militari americani, anche se ufficialmente senza incarichi di combattimento.

Le garanzie della limitatezza dell’intervento in Iraq e in Siria contrastano poi con la vastità dell’obiettivo dell’estirpazione di un movimento che controlla immensi territori e che ha già costruito una rudimentale organizzazione di governo. Inoltre, le ammonizioni dello stesso Obama circa la lunga durata dell’impegno contro l’ISIS lasciano intendere una pressoché certa escalation, se sarà necessario anche con l’invio di truppe di terra, come hanno confermato anche le osservazioni circolate sui media in questi giorni di vari analisti vicini al governo di Washigton.

I modelli a cui Obama ha fatto riferimento mercoledì sono stati comunque lo Yemen e la Somalia, dove da anni la CIA e il Pentagono conducono bombardamenti illegali con i droni, ma anche azioni delle Forze Speciali, contro le formazioni integraliste AQAP (Al-Qaeda nella Penisola Arabica) e Al-Shabaab.

Al di là dell’ironia involontaria di Obama nel definire un “successo” le operazioni in questi due paesi, l’apparente cambiamento di strategia nella proiezione del potere degli USA nel mondo - da guerre con centinaia di migliaia di soldati a operazioni “mirate” - non solo è determinato dalla profonda impopolarità di conflitti sanguinosi con ingenti perdite in termini di uomini, ma risponde soprattutto alla dottrina interventista globale dell’imperialismo a stelle strisce elaborata nella sua forma più chiara proprio dall’attuale presidente. Un impegno multipolare per far fronte alle innumerevoli crisi nel pianeta esclude di per sé il continuo ricorso a contigenti militari significativi. La tesi così sostenuta dal presidente democratico si risolve perciò in uno degli altri punti fermi della strategia mediorientale appena annunciata, vale a dire la creazione di un’alleanza internazionale per combattere l’ISIS e il sostegno militare e finanziario alle forze armate indigene. Fin dall’inizio delle operazioni contro l’ISIS in Iraq, gli USA e vari governi europei hanno garantito forniture ed equipaggiamenti militari alle forze regolari di Baghdad e ai peshmerga della regione autonoma del Kurdistan iracheno.

La tesi così sostenuta dal presidente democratico si risolve perciò in uno degli altri punti fermi della strategia mediorientale appena annunciata, vale a dire la creazione di un’alleanza internazionale per combattere l’ISIS e il sostegno militare e finanziario alle forze armate indigene. Fin dall’inizio delle operazioni contro l’ISIS in Iraq, gli USA e vari governi europei hanno garantito forniture ed equipaggiamenti militari alle forze regolari di Baghdad e ai peshmerga della regione autonoma del Kurdistan iracheno.

In territorio siriano, invece, come previsto la strategia americana dovrebbe basarsi sulla riesumazione delle forze ribelli “moderate”, semplicemente inesistenti o, quanto meno, spazzate via nei mesi scorsi dal regime di Assad, nonché dalla loro inettitudine e a causa del consenso praticamente nullo raccolto tra la popolazione.

Proprio sulla nuova campagna di addestramento e finanziamento dei ribelli anti-Assad e anti-ISIS si limiterà probabilmente a esprimersi il Congresso americano, evitando un voto formale per autorizzare operazioni di guerra in Siria che risulterebbe politicamente difficile da sostenere a poche settimane dalle elezioni di medio termine.

Obama, peraltro, ha fatto sapere mercoledì di non avere bisogno di alcuna autorizzazione del Congresso per lanciare una guerra senza limiti di tempo né vincoli in Siria. L’amministrazione democratica, per colpire i militanti dell’ISIS, intende infatti riferirsi alla già esistente autorizzazione all’uso della forza approvata da Camera e Senato all’indomani dell’11 settembre 2001.

Quel provvedimento intendeva però assegnare poteri straordinari al presidente solo contro i responsabili degli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono, identificati nell’organizzazione di al-Qaeda. Com’è noto, da mesi i vertici di quest’ultima hanno però ripudiato l’ISIS, annunciando che questo gruppo di fanatici sunniti non fa parte della loro organizzazione terroristica.

Al fine di evitare spinose questioni legali che ora devono sembrare superate, Obama aveva recentemente fatto riferimento ai poteri costituzionali riconosciutigli come comandante in capo per operare gli oltre 150 bombardameni finora condotti contro l’ISIS in Iraq. Su queste basi, però, sarebbe necessario rispettare il dettato della War Powers Resolution del 1973, secondo la quale, in assenza di un voto del Congresso, il presidente deve mettere fine alle ostilità da lui dichiarate entro 60 giorni.

Per questa amministrazione, come per la precedente, la Costituzione e le leggi degli Stati Uniti sono tuttavia carta straccia, da manipolare secondo i propri bisogni. Già nel 2011 con la guerra in Libia, ad esempio, Obama aggirò i limiti imposti ai propri poteri, sostenendo che le operazioni nel paese nord-africano non erano da considerarsi una vera e propria guerra - nonostante i 50 mila morti e un paese devastato - perché le forze americane non correvano in pratica nessun rischio.

Inquietante, infine, è apparso il riferimento di Obama alla facoltà del suo paese di perseguire l’ISIS ovunque e senza tenere conto di alcun confine. Ciò lascia intendere possibili interventi futuri anche in altri paesi mediorientali, quelli ovviamente che manifestino resistenze all’egemonia americana, come Iran o Libano. Parlando ieri alla nazione, Obama ha inoltre ribadito che l’uso della forza da parte statunitense è giustificato da qualsiasi presunta minaccia agli interessi cruciali degli USA. La portata di questa interpretazione risulta evidente proprio con l’ISIS e la Siria, visto che lo stesso Obama ha confermato come non ci sia alcuna indicazione che i jihadisti stiano progettando attacchi in territorio americano, ma questi ultimi potrebbero diventare una “minaccia crescente” se lasciati liberi di operare.

Parlando ieri alla nazione, Obama ha inoltre ribadito che l’uso della forza da parte statunitense è giustificato da qualsiasi presunta minaccia agli interessi cruciali degli USA. La portata di questa interpretazione risulta evidente proprio con l’ISIS e la Siria, visto che lo stesso Obama ha confermato come non ci sia alcuna indicazione che i jihadisti stiano progettando attacchi in territorio americano, ma questi ultimi potrebbero diventare una “minaccia crescente” se lasciati liberi di operare.

Nel commentare l’interminabile conflitto contro le forze del “terrore”, così, in maniera fintamente ingenua, il New York Times ha scritto giovedì che Obama, con la decisione appena presa, potrebbe avere assicurato un’eredità di guerra al suo successore, precisamente come aveva fatto George W. Bush nei suoi confronti. L’osservazione, nella sua superficialità, è il livello massimo di ammissione da parte di un giornale ufficiale, e quindi dell’establishment americano, dello stato di guerra senza fine che alimenta l’apparato di potere degli Stati Uniti, come risposta all’inevitabile declino di quel che resta della prima superpotenza del pianeta.

A tredici anni dal lancio del colossale inganno della “guerra al terrore”, dunque, la pace appare sempre più lontana, così come un miraggio è l’America in salute descritta da Obama sul finire del suo intervento di mercoledì. La guerra permanente al terrorismo - frutto volontario e assieme involontario della contraddittoria politica estera statunitense - non è che l’espressione di uno sforzo senza fine, e per questo destinato a fallire, di ricreare un equilibrio, in Medio Oriente come altrove, nel quale Washington possa promuovere i propri interessi ed estendere la propria influenza in maniera incontrastata.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Da qualche tempo il governo degli Stati Uniti accusa Pechino di condurre operazioni di spionaggio industriale ai danni delle proprie corporations per assicurare un vantaggio tecnologico alle compagnie cinesi. L’accusa, tuttavia, è stata in più occasioni rimandata al mittente e con molte ragioni, anche se Washington insiste che simili pratiche, quand’anche siano state messe in atto dall’intelligence a stelle e strisce, a differenza di quelle della Cina sono giustificate, poiché non avrebbero come fine quello di avvantaggiare il business americano.

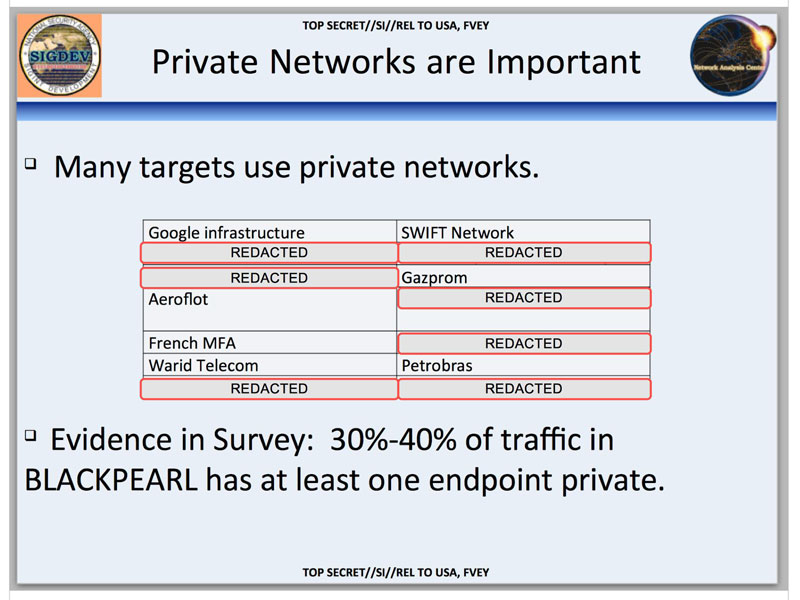

Questa giustificazione, già di per sé molto discutibile, è stata smontata ulteriormente qualche giorno fa in seguito alla pubblicazione sulla testata on-line The Intercept di documenti riservati dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA) americana forniti da Edward Snowden.

L’autore dell’articolo, Glenn Greenwald, spiega come un rapporto segreto emesso nel 2009 dall’ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (DNI) affermi apertamente la possibilità da parte della NSA quanto meno di considerare l’attività di spionaggio industriale in un prossimo futuro.

Il documento è denominato “Quadriennal Intelligence Community Review” e, secondo Greenwald, rappresenta un’interessante “finestra sulla mentalità dell’intelligence americana nell’identificazione di future minacce agli Stati Uniti e nella predisposizione di contromisure” in risposta a questa eventualità.

Nello specifico, i documenti in questione si riferiscono a un “potenziale scenario nel quale gli USA potrebbero dover fronteggiare, nel 2025, un blocco [di paesi] centrato su un’alleanza tra Cina, Russia, India e Iran che minacci la supremazia americana”.

Tra i pericoli ipotizzati, vi è la perdita da parte degli USA del proprio vantaggio “tecnologico e innovativo”, così che “le capacità tecnologiche delle corporations multinazionali straniere superino quelle delle corporations americane”. Uno scenario di questo genere, continua il documento, “potrebbe mettere gli Stati Uniti in una situazione di svantaggio crescente - e potenzialmente definitivo - in settori cruciali come quelli energetico, medico, delle nanotecnologie e dell’IT”.

In questo caso, tutto il potenziale dell’apparato di intelligence degli Stati Uniti sarebbe utilizzato per soccorrere le corporations del paese in crisi di competitività. La NSA metterebbe cioè in atto uno sforzo “sistematico e su più fronti per raccogliere informazioni protette e ‘open source’ attraverso mezzi palesi, penetrazione clandestina (sia fisica sia informatica) e controspionaggio”. In particolare, le “cyber operazioni” da condurre dovrebbero servire a penetrare “centri segreti per l’innovazione” com i laboratori di “Ricerca e Sviluppo” di paesi e compagnie straniere. In un grafico esplicativo - titolato significativamente “Acquisizioni tecnologiche con ogni mezzo” - viene spiegato inoltre che la comunità dell’intelligence americana sarebbe chiamata a fare “approcci clandestini”, ad esempio nei confronti di paesi come India e Russia, ipoteticamente impegnati in progetti di innovazione tecnologica, per “dissolvere la loro partnership”.

In un grafico esplicativo - titolato significativamente “Acquisizioni tecnologiche con ogni mezzo” - viene spiegato inoltre che la comunità dell’intelligence americana sarebbe chiamata a fare “approcci clandestini”, ad esempio nei confronti di paesi come India e Russia, ipoteticamente impegnati in progetti di innovazione tecnologica, per “dissolvere la loro partnership”.

Dopo avere condotto le operazioni descritte per ottenere le informazioni necessarie e per indebolire la “catena di approvvigionamento intellettuale”, l’intelligence dovrebbe anche e soprattutto valutare “se e in che modo quanto scoperto possa esse utile all’industria americana”.

Negando quest’ultima affermazione, l’ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale ha ribadito allo staff del sito The Intercept che gli Stati Uniti non si appropriano in nessun modo di informazioni aziendali per favorire compagnie private americane e che il rapporto rivelato da Snowden non riflette l’attuale politica dello spionaggio USA.

L’ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale è stato creato una decina di anni fa dall’amministrazione Bush con il compito, tra l’altro, di supervisionare l’intera comunità di intelligence americana. L’ufficio è guidato dal 2010 dall’ex generale dell’aeronautica James Clapper, già responsabile impunito di spergiuro di fronte al Congresso per avere mentito deliberatamente sul monitoraggio di massa delle comunicazioni elettroniche degli americani da parte della NSA.

Vista la vastità delle operazioni che la NSA conduce in tutto il pianeta, è come minimo ipotizzabile che l’agenzia sia già impegnata nelle operazioni che i suoi portavoce smentiscono. Tanto più che tra i documenti forniti da Snowden lo scorso anno, alcuni avevano rivelato l’esistenza del programma “Blackpearl”, con il quale la NSA ottiene dati e informazioni proprio da network privati, tra cui quello del gigante petrolifero brasiliano a maggioranza pubblica Petrobras. In ogni caso, anche prendendo per vere le rassicurazioni del governo, i documenti appena pubblicati da The Intercept, come osserva Greenwald, confermano che la sottrazione illegale di segreti commerciali è una pratica che l’intelligence USA considera legittima per proteggere le proprie multinazionali.

In ogni caso, anche prendendo per vere le rassicurazioni del governo, i documenti appena pubblicati da The Intercept, come osserva Greenwald, confermano che la sottrazione illegale di segreti commerciali è una pratica che l’intelligence USA considera legittima per proteggere le proprie multinazionali.

Questa realtà è d’altra parte tutt’altro che sorprendente, visto che la classe dirigente negli Stati Uniti come altrove identifica sostanzialmente gli interessi del business domestico con quelli dello stato.

Le ultime rivelazioni di Snowden, infine, giungono opportunamente a pochi mesi dall’incriminazione formale da parte della giustizia USA di cinque dipendenti del governo di Pechino con l’accusa di avere violato le reti di svariate compagnie private americane.

Nell’annunciare la decisione a maggio, il ministro della Giustizia, Eric Holder, aveva affermato pubblicamente che i cinque cittadini cinesi erano coinvolti in attività di spionaggio industriale “con il solo scopo di avvantaggiare le compagnie pubbliche e altri interessi” del loro paese, assicurando poi che simili azioni illegali venivano “categoricamente condannate dal governo degli Stati Uniti”, sempre che a commetterle siano però paesi stranieri e possibilmente rivali.