- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In un’intervista rilasciata nel fine settimana al network arabo Al Jazeera, il medico norvegese Mads Gilbert operante presso l’ospedale di Shifa, a Gaza City, si è chiesto “come sia possibile che il mondo permetta che gli israeliani possano prendere di mira la popolazione civile in un’area completamente isolata” dal resto del pianeta. Nella striscia di Gaza, prosegue il medico, “non esistono rifugi o sirene” e “la popolazione è fondamentalmente indifesa di fronte all’enorme potenza della macchina militare israeliana”.

Queste parole descrivono in maniera sommaria ma efficace lo svolgersi dell’ennesimo colossale crimine di guerra in maniera pressoché indisturbata da parte di un governo, come quello di Israele, composto in gran parte da fanatici sionisti con chiare tendenze fascistoidi e razziste e grazie al sostanziale appoggio dei governi occidentali e la connivenza o l’inerzia dei regimi arabi “moderati”.

I bombardamenti indiscriminati contro obiettivi civili avvenuti quotidianamente negli ultimi quattordici giorni e la distruzione seguita all’invasione di terra iniziata giovedì scorso nella striscia di Gaza sono infatti difficilmente descrivibili in maniera differente. Alle operazioni di guerra contro una popolazione inerme si deve aggiungere ora l’impossibilità per circa metà degli oltre 1,7 milioni di abitanti di Gaza di avere accesso ad acqua non contaminata, le lunghissime interruzioni di energia elettrica e la scarsità di carburante e medicinali in una situazione di gravissima emergenza umanitaria.

Proprio mentre il bilancio delle vittime palestinesi superava quota 500, il principale responsabile del massacro in corso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, era impegnato su varie reti televisive occidentali a gettare fumo negli occhi dell’opinione pubblica internazionale. Ribaltando la realtà dei fatti e chiedendo in definitiva di non credere a ciò che le immagini dal Medio Oriente stanno mostrando al mondo intero, Netanyahu ha ribadito che la responsabilità per la morte dei civili a Gaza è esclusivamente di Hamas e degli altri gruppi islamisti che da qualche settimana lanciano razzi rudimentali contro Israele, senza avere peraltro causato danni significativi.

La condotta criminale israeliana e le menzogne di Netanyahu continuano a incontrare il consenso degli Stati Uniti e dei loro alleati. In una telefonata avvenuta nella serata di domenica, ad esempio, al termine della giornata finora più cruenta dall’inizio delle ostilità, il presidente Obama non avrebbe trovato nulla di più opportuno da comunciare al premier israeliano se non l’appoggio alla sua condotta e la condanna del lancio di razzi da parte di Hamas.

Lo stesso segretario di Stato, John Kerry, prima di volare in Egitto per lavorare a una tregua, sui network americani non si è discostato dalla posizione ufficiale dell’amministrazione Obama, descrivendo poi la strage nei territori palestinesi come una delle “cose che accadono durante una guerra”. Poco prima di un’intervista su FoxNews, però, la duplicità di Kerry e del governo USA è stata smascherata in un fuori onda nel quale l’ex senatore democratico, mentre parlava delle incursioni israeliane al telefono con un membro del suo staff, ha affermato: “Altro che operazione di precisione”, suggerendo che quella in corso non è altro che una strage deliberata di civili. Ricorrendo alla consueta retorica orwelliana, anche il governo britannico ha dipinto Israele come vittima degli eventi. Il primo ministro David Cameron ha parlato cioè del “diritto di Israele a intraprendere azioni proporzionate per difendersi” dai missili provenienti da Gaza. Vista la realtà degli eventi in Medio Oriente, le affermazioni del premier conservatore e di molti altri leader occidentali potrebbero apparire comiche se non si innestassero su una situazione più che tragica come quella in corso.

Ricorrendo alla consueta retorica orwelliana, anche il governo britannico ha dipinto Israele come vittima degli eventi. Il primo ministro David Cameron ha parlato cioè del “diritto di Israele a intraprendere azioni proporzionate per difendersi” dai missili provenienti da Gaza. Vista la realtà degli eventi in Medio Oriente, le affermazioni del premier conservatore e di molti altri leader occidentali potrebbero apparire comiche se non si innestassero su una situazione più che tragica come quella in corso.

Nessuno in buona fede, infatti, potrebbe nemmeno lontanamente equiparare una massiccia campagna di morte e distruzione messa in atto da una macchina militare appoggiata e finanziata dalla prima potenza del pianeta in un territorio isolato e impoverito al lancio di qualche centinaia di missili tutt’altro che sofisticati.

Tanto più, oltretutto, che l’azione di Hamas risulta di natura difensiva di fronte ad un assedio che rappresenta il culmine di decenni di violenze, abusi e prevaricazioni da parte di Israele. Nel caso specifico, inoltre, l’operazione “Margine Protettivo” in atto intenderebbe contrastare un lancio di missili da Gaza ripreso qualche settimana fa proprio come risposta disperata alla repressione israeliana nei confronti dei membri di Hamas dopo il rapimento e l’uccisione lo scorso mese di giugno di tre giovani israeliani, la cui responsabilità non è stata però ancora accertata.

L’impunità garantita ai criminali nelle forze armate e nel governo di Tel Aviv, nonché il contributo di giornali e televisioni ufficiali che fanno di tutto per nascondere le responsabilità di Israele, non possono comunque arrestare il progressivo e inevitabile isolamento internazionale dell’unica presunta democrazia mediorientale, quanto meno agli occhi dell’opinione pubblica se non di una classe politica occidetale in gran parte complice del massacro.

L’operazione militare in corso, poi, oltre a spiegarsi con motivi di natura politica - come il desiderio di scardinare il recente accordo tra Hamas e l’Autorità Palestinese per la creazione di un governo di unità nazionale - e strategica - l’appropriazione delle ingenti riserve di gas naturale al largo delle coste di Gaza - rivela soprattutto la crisi terminale del progetto sionista.

L’ennesima strage indiscriminata di civili palestinesi sull’onda dell’agitazione di politici e movimenti di estrema destra in Israele segna infatti il nuovo punto più basso toccato da un’élite senza più nemmeno un barlume di senso morale né di scrupoli democratici dopo decenni trascorsi a costruire uno stato fondato su violenza, occupazioni illegali, apartheid e punizioni di massa al limite del genocidio.

A Gaza, intanto, la cronaca ha registrato le prime vittime tra i militari israeliani nella giornata di domenica, quando 13 soldati sono caduti durante gli scontri con le forze di Hamas. La nuova giustificazione per l’offensiva in corso sarebbe ora quella di distruggere i tunnel che Hamas ha costruito al confine tra Gaza e Israele per effettuare incursioni nel territorio di quest’ultimo paese. Solo lunedì, i vertici delle forze armate israeliane hanno ucciso una decina di militanti della resistenza che stavano operando un blitz attraverso uno di questi tunnel.

L’inizio della settimana si è aperto poi con nuovi bagni di sangue tra i palestinesi innocenti. Nella città meridionale di Khan Younis si è verificato il singolo episodio più grave dall’inizio della guerra, con la morte di 26 palestinesi dopo il bombardamento di un solo edificio. A Rafah, località di confine con l’Egitto, sono stati invece 11 membri della stessa famiglia, inclusi 3 bambini, a perdere la vita sotto il fuoco israeliano.

Altro materiale per un’incriminazione per crimini di guerra dei vertici politici e militari a Tel Aviv si è accumulato sempre lunedì, dopo che l’artiglieria israeliana ha colpito l’ospedale Martiri di Al-Aqsa facendo almeno 4 vittime e una settantita di feriti, tra cui alcuni membri del personale medico. Nel frattempo, domenica alle Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza aveva espresso “seria preoccupazione” per il rapido aumentare del numero di morti tra i civili a Gaza, chiedendo inoltre un cessate il fuoco immediato ma senza mettere assieme una vera e propria risoluzione. Una riunione di emergenza del Consiglio è prevista per mercoledì dietro richiesta di Egitto, Palestina e altri paesi arabi.

Nel frattempo, domenica alle Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza aveva espresso “seria preoccupazione” per il rapido aumentare del numero di morti tra i civili a Gaza, chiedendo inoltre un cessate il fuoco immediato ma senza mettere assieme una vera e propria risoluzione. Una riunione di emergenza del Consiglio è prevista per mercoledì dietro richiesta di Egitto, Palestina e altri paesi arabi.

Da parte sua, il segretario generale dell’ONU, Ban Ki-moon, aveva avuto parole insolitamente dure per il governo israeliano, definendo “atroce” l’operazione di domenica nella località di Shejaiya, a Gaza City, dove le vittime sono state più di 60 sulle 120 totali della giornata, tra cui decine di donne e bambini.

Lo stesso Ban si trova in Medio Oriente per cercare di negoziare assieme a Kerry una tregua dopo che quella proposta settimana scorsa dall’Egitto era stata inevitabilmente respinta da Hamas. In quell’occasione, il regime del presidente Sisi - responsabile anch’egli del massacro di oltre mille sostenitori dei Fratelli Musulmani, di cui Hamas è la versione palestinese - aveva preparato una proposta di tregua con Israele e il cosiddetto “inviato speciale” del Quartetto per il Medio Oriente, il criminale di guerra ed ex premier britannico Tony Blair, senza consultare né prendere in considerazione nessuna delle legittime richieste di Hamas.

Come aveva rivelato l’immediata accettazione della tregua da parte di Netanyahu, l’iniziativa non era nient’altro che un inganno, dal momento che serviva unicamente a provocare il rifiuto di Hamas e a legittimare la successiva escalation militare israeliana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con una sentenza senza precedenti e che potrebbe avere ripercussioni in altri stati americani, un tribunale federale ha giudicato incostituzionale l’intero processo che sovrintende alle esecuzioni capitali nello stato della California. Il giudice della contea di Orange, nella California meridionale, ha preso la storica decisione in risposta ad una causa intentata da un condannato a morte, puntando il dito contro le gravissime disfunzioni che caratterizzano il sistema giudiziario dello stato affacciato sull’Oceano Pacifico.

Secondo il giudice Cormac Carney, una condanna a morte si traduce in realtà in California in una sentenza che “nessuna giuria o legislatura potrebbe razionalmente imporre”, vale a dire “nell’ergastolo con una remota possibilità di essere giustiziati”. Ciò produce ritardi e un senso di incertezza tra i detenuti nel braccio della morte, “in violazione dell’Ottavo Emendamento [della Costituzione americana]”, il quale proibisce punizioni “crudeli e inusuali”.

A supporto del suo giudizio, il giudice Carney ha citato le “sole” 13 esecuzioni portate a termine in California dal 1978 a oggi a fronte di oltre 900 imputati condannati alla pena capitale. Inoltre, circa il 40% dei 748 attualmente detenuti nei bracci della morte delle prigioni californiane sono stati condannati almeno due decenni fa.

La sentenza emessa mercoledì dal tribunale distrettuale con sede a Santa Ana non si basa quindi sul rifiuto della pena di morte da un punto di vista morale, ma scaturisce dalla presa d’atto dell’impossibilità di eseguire le condanne in maniera efficiente e dalla constatazione del danno psicologico provocato sui condannati da questa situazione.

Come ha spiegato lo stesso giudice, “quando un individuo viene condannato a morte in California, la sentenza contiene una promessa implicita dello stato che la pena sarà effettivamente eseguita”. Tale promessa viene fatta ai cittadini dello stato, i quali pagano per il sistema giudiziario, ai giurati, che valutano “prove di crimini innegabilmente orribili” e prendono parte a “dolorose deliberazioni”, alle vittime e ai loro familiari.

Inoltre, la promessa di morte viene fatta anche “alle centinaia di condannati nel braccio della morte, per affermare che i loro crimini sono così terribili da meritare la privazione della vita”. Ciononostante, continua la sentenza, “per troppo tempo la promessa è stata vuota” e il risultato è “un sistema nel quale fattori arbitrari, piuttosto che legittimi cone la natura del crimine o la data della condanna a morte, determinano se un individuo verrà giustiziato”.

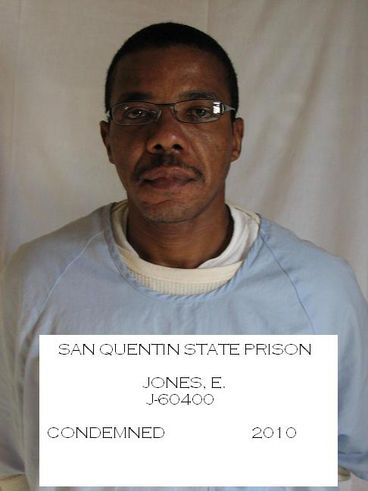

Per queste ragioni, il sistema della pena di morte in California non ha praticamente alcun legame con la pena reale imposta ai condannati ed è dunque “incostituzionale”. La decisione è giunta in risposta alla causa avviata dai legali del detenuto Ernest Dewayne Jones, condannato a morte nel 1995 per lo stupro e l’assassinio nella madre della sua fidanzata nel 1992 mentre era in libertà vigilata. La sentenza capitale ai danni di Jones è stata così annullata anche se la sua sorte e gli effetti del caso su altri stati americani dipendono ora dall’esito dell’appello che verrà probabilmente presentato dal procuratore generale della California.

La decisione è giunta in risposta alla causa avviata dai legali del detenuto Ernest Dewayne Jones, condannato a morte nel 1995 per lo stupro e l’assassinio nella madre della sua fidanzata nel 1992 mentre era in libertà vigilata. La sentenza capitale ai danni di Jones è stata così annullata anche se la sua sorte e gli effetti del caso su altri stati americani dipendono ora dall’esito dell’appello che verrà probabilmente presentato dal procuratore generale della California.

Nel caso venisse confermato, secondo molti esperti americani il verdetto potrebbe incoraggiare cause legali con buone probabilità di successo quanto meno in quegli stati - come ad esempio la Pennsylvania - che hanno una folta popolazione nei bracci della morte e nessuna o poche condanne eseguite negli ultimi anni.

Lo stesso principio fissato dal giudice Carney si applicherebbe teoricamente anche al sistema penale federale, nel quale non si è assistito a condanne a morte negli ultimi undici anni, mentre solo tre condannati sono stati giustiziati dal 1963.

Secondo l’esperto di casi capitali Douglas Berman, docente di diritto alla Ohio State University, la logica dietro alla sentenza, che garantisce l’annullamento della pena di morte a causa dell’inerzia dei sistemi legali statali, potrebbe però mostrare molte debolezze in appello.

Lo stato della California, ad esempio, potrebbe sostenere che il problema evidenziato dal giudice Carney è superabile con una riorganizzazione del sistema che governa le esecuzioni capitali e, di conseguenza, giustiziando i condannati con maggiore frequenza. Per Berman, tuttavia, una simile soluzione rimane difficile da applicare viste le disfuzioni esistenti.

Alcuni sostenitori della pena di morte hanno fatto notare invece come la Corte Suprema degli Stati Uniti abbia sempre respinto la tesi dell’incostituzionalità della pena di morte a causa dei ritardi nell’implementazione delle sentenze di condanna. Il giudice Carney, tuttavia, ha evidenziato come i precedenti pareri della Corte Suprema riguardassero casi di singoli detenuti, mentre quello in questione ha fatto scaturire un giudizio sull’intero sistema californiano.

La stessa Corte Suprema potrebbe alla fine prendere in considerazione il caso, soprattutto se la corte d’Appello competente - quella del Nono Circuito con sede a San Francisco - dovesse ratificare la sentenza di primo grado. In California, in ogni caso, la pena di morte era stata confermata da un referendum popolare nel novembre del 2012, quando la “Proposta 34” per abolire le esecuzioni capitali nello stato era stata sconfitta con un margine di appena 4 punti percentuali (52% a 48%). Questo Stato è uno dei 32 nei quali è tuttora in vigore la pena di morte, anche se solo una decina la applicano con una certa regolarità.

In California, in ogni caso, la pena di morte era stata confermata da un referendum popolare nel novembre del 2012, quando la “Proposta 34” per abolire le esecuzioni capitali nello stato era stata sconfitta con un margine di appena 4 punti percentuali (52% a 48%). Questo Stato è uno dei 32 nei quali è tuttora in vigore la pena di morte, anche se solo una decina la applicano con una certa regolarità.

In California, poi, dal 2006 vige una moratoria di fatto, dopo che un giudice federale ha bloccato l’esecuzione del condannato Michael Morales in seguito ad una causa presentata in merito alla corretta somministrazione dei farmaci utilizzati nelle iniezioni letali.

Una disputa sull’efficacia e la provenienza di questi farmaci è peraltro in atto da tempo in molti altri stati americani a causa della difficoltà nel reperire i prodotti solitamente usati nelle iniezioni letali dopo lo stop delle forniture deciso dai paesi europei.

Di fronte al moltiplicarsi delle cause legali, le autorità dei vari stati sono spesso ricorse a metodi mai testati in precedenza per mettere a morte i condannati oppurre hanno adottato leggi per tenere segrete le identità dei fornitori dei farmaci letali. Ciò ha portato a più di un’esecuzione finita in maniera disastrosa, con sofferenze atroci per i condannati a morte.

Malgrado ciò, la macchina della morte negli Stati Uniti non si è fermata. Lo stesso giorno della sentenza che ha decretato incostituzionale la pena di morte in California, infatti, lo stato del Missouri ha somministrato l’iniezione letale al condannato John Middleton, la cui esecuzione era stata temporaneamente fermata martedì da un giudice federale alla luce dei forti sospetti sul suo stato di salute mentale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Per il governo americano e il regime ucraino filo-occidentale esistono pochi dubbi sulle responsabilità dell’abbattimento dell’aereo di linea della Malaysia Airlines MH17 nei cieli del paese dell’Europa orientale in guerra. A lanciare il missile nella giornata di giovedì sarebbero stati cioè i ribelli filo-russi con armamenti ottenuti da Mosca o sottratti a Kiev in grado di raggiungere l’altezza alla quale si trovava il velivolo al momento dell’impatto.

Se i media ufficiali in Occidente hanno subito assecondato quasi interamente la versione di Kiev e Washington, a poche ore dalla tragedia che ha causato la morte di quasi 300 persone gli interrogativi sono più numerosi delle certezze.

I servizi di sicurezza ucraini hanno subito presentato quelle che sarebbero le prove della responsabilità dei ribelli, vale a dire registrazioni audio nelle quali alcuni di questi ultimi discutono dell’abbattimento del velivolo commerciale per errore.

Il punto centrale della questione appare tuttavia la disponibilità dei sistemi missilistici adeguati a raggiungere un aereo che volava a oltre 10 mila metri di altezza. Sia Mosca che Kiev e Washington sembrano essere d’accordo sul fatto che un missile abbia raggiunto il velivolo della Malaysia Airlines grazie ad un sistema di lancio denominato Buk.

Secondo gli ucraini, questo sistema sarebbe stato fornito segretamente dalla Russia ai ribelli, anche se non vi sono prove al riguardo se non un filmato, la cui autenticità non è stata verificata in maniera indipendente, nel quale si vede un sistema di lancio Buk, in fase di trasferimento dalla zona controllata dai separatisti verso il confine russo, dal quale manca un missile, presumibilmente quello usato per l’attentato.

Se però il Cremlino avesse avuto interesse a fornire ai ribelli gli armamenti necessari all’abbattimento di aerei, non è chiaro il motivo per cui avrebbe scelto il sistema Buk, necessario in sostanza per intercettare velivoli civili. Escludendo che i ribelli abbiano alcun interesse – o possano trarre vantaggio - a colpire intenzionalmente aerei civili, le armi già in loro possesso - non in grado di raggiungere le altitudini a cui volano gli aerei commerciali – avevano già consentito l’abbattimento di velivoli militari provenienti da Kiev nelle scorse settimane. Gli stessi ribelli, però, a fine giugno avevano annunciato la conquista di una base militare delle forze governative, grazie alla quale avevano messo le mani su varie armi, tra cui, a loro dire, il sistema di lancio Buk.

Gli stessi ribelli, però, a fine giugno avevano annunciato la conquista di una base militare delle forze governative, grazie alla quale avevano messo le mani su varie armi, tra cui, a loro dire, il sistema di lancio Buk.

In tal caso, apparirebbe plausibile l’ipotesi che il velivolo sia stato abbattuto perché scambiato per un aereo militare delle forze ucraine. Dopo l’abbattimento, tuttavia, i leader ribelli hanno sostenuto di non avere a disposizione nessuna batteria di questo genere, mentre vari esperti hanno fatto notare come l’utilizzo del sistema di lancio Buk richieda un adeguato addestramento.

Se eventuali responsabilità dirette della Russia sembrano doversi scartare a priori, è ragionevole piuttosto prendere in considerazione le capacità e gli interessi del regime ucraino. Non solo le forze armate di Kiev posseggono i sistemi di lancio Buk, ma una di queste batterie anti-aeree era operativa giovedì nell’area dove era avvenuto il disastro, cioè nei pressi della città di Donetsk.

Questa notizia è stata diffusa dal ministero della Difesa di Mosca dopo che i radar russi avrebbero intercettato attività missilistiche nella giornata di giovedì. In seguito all’abbattimento e alle accuse della Russia, il governo ucraino ha smentito categoricamente questa ipotesi.

Secondo altri resoconti giornalistici, poi, il velivolo malese che viaggiava da Amsterdam a Kuala Lumpur era stato affiancato fino a 3 minuti prima della sparizione dai radar da due aerei da guerra ucraini. Come se non bastasse, altri ancora hanno parlato di un possibile insolito cambio di rotta che avrebbe portato il velivolo proprio al di sopra della regione orientale dell’Ucraina dove infuria il conflitto tra le forze governative e i ribelli.

Più in generale, in molti si sono chiesti la ragione per cui la Malaysia Airlines e altre compagnie soprattutto asiatiche continuino a sorvolare lo spazio aereo dell’Ucraina orientale vista la situazione di guerra. Tanto più che, ad esempio, la FAA americana (Federal Aviation Administration) aveva sconsigliato questa rotta fin dall’annessione russa della Crimea nel mese di marzo. Ampio spazio soprattutto sui siti di informazione alternativa ha avuto infine la serie di tweet inviati nei minuti seguiti al disastro da un addetto alla torre di controllo dell’aeroporto di Kiev di nazionalità spagnola, il quale ha sostenuto che l’aereo è stato abbattuto dai militari ucraini. L’ordine sarebbe però partito dal ministero dell’Interno e non da quello della Difesa, lasciando intendere gravi divisioni interne al regime golpista.

Ampio spazio soprattutto sui siti di informazione alternativa ha avuto infine la serie di tweet inviati nei minuti seguiti al disastro da un addetto alla torre di controllo dell’aeroporto di Kiev di nazionalità spagnola, il quale ha sostenuto che l’aereo è stato abbattuto dai militari ucraini. L’ordine sarebbe però partito dal ministero dell’Interno e non da quello della Difesa, lasciando intendere gravi divisioni interne al regime golpista.

Se lo scenario sembra dunque ancora confuso, ciò che appare del tutto evidente è che l’abbattimento dell’aereo malese e la frettolosa assegnazione della responsabilità ai ribelli pur senza prove concrete favoriscono le manovre di Kiev e di Washington in relazione alla crisi Ucraina.

Infatti, la tragedia verrà sfruttata per alzare il livello dello scontro con Mosca, dopo l’annuncio avvenuto questa settimana delle nuove sanzioni americane ed europee nei confronti della Russia, e per giustificare la violenta offensiva in preparazione contro le ultime roccaforti rimaste in mano ai ribelli.

Il presidente Putin, da parte sua, giovedì aveva correttamente accusato il regime di Kiev e i suoi sponsor occidentali per avere creato le condizioni attualmente esistenti in Ucraina orientale che hanno portato all’abbattimento dell’aereo. Venerdì, invece, Putin ha abbassato i toni, in linea con i tentativi di riconciliazione delle ultime settimane, chiedendo un cessate il fuoco non solo per consentire un’indagine sul disastro aereo ma anche per riaprire il dialogo e trovare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina.

Per quanto riguarda le indagini sull’abbattimento, si stanno moltiplicando gli appelli per un’inchiesta internazionale indipendente, per la quale la Russia è sembrata dare la propria approvazione. Intanto, l’FBI e l’NTSB americana (National Transportation Safety Board) hanno però già annunciato di essere intenzionati a mandare propri uomini in Ucraina per “assistere” gli investigatori.

I resti del velivolo si trovano in territorio controllato dai ribelli filo-russi e le notizie sul ritrovamento delle due scatole nere del velivolo sono state finora contraddittorie. Se alcuni giornali hanno sostenuto che i ribelli invieranno le scatole nere a Mosca, il governo russo ha fatto sapere di volerle mettere a disposizione dell’indagine internazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le elezioni presidenziali in Afghanistan, tanto celebrate dai governi occidentali, si stanno rapidamente trasformando da strumento per la pacifica transizione del potere a motivo di scontro tra le élite indigene, con il pericolo concreto di un conflitto ancora più grave nel già travagliato paese centro-asiatico sotto occupazione. Le speranze per una soluzione politica dello scontro post-elettorale alimentate dalla recente visita a Kabul del segretario di Stato americano, John Kerry, rischiano di dissolversi in fretta di fronte al riemergere delle divisioni tra i due candidati alla guida del paese che si erano qualificati per il secondo turno di ballottaggio tenuto il 14 giugno scorso.

Kerry era riuscito a convincere l’ex ministro degli Esteri, Abdullah Abdullah, e l’ex ministro delle Finanze, Ashraf Ghani Ahmadzai, ad appoggiare un piano per il riconteggio integrale dei circa 8 milioni di voti espressi al secondo turno delle presidenziali e a creare un governo di unità nazionale una volta proclamato ufficialmente il vincitore.

Nel voto del primo turno ad aprile aveva prevalso Abdullah in maniera piuttosto netta sull’ex membro della Banca Mondiale. In maniera dubbia, quest’ultimo aveva però ribaltato gli equilibri al secondo turno, ottenendo, secondo i dati preliminari della Commissione Elettorale, il 56,4% dei suffragi. Abdullah, già ritiratosi dal ballottaggio con Karzai nel 2009 dopo avere denunciato irregolarità nel voto, era allora andato all’attacco, parlando di “colpo di stato costituzionale” e auto-proclamandosi vincitore.

Sulle improvvise fortune elettorali di Ghani aveva influito, secondo alcuni, l’appoggio ottenuto dal presidente Karzai e, in maniera tacita, dagli Stati Uniti e dall’India, mentre Abdullah appariva più gradito a Iran e Pakistan.

Abdullah aveva poi minacciato di nominare unilateralmente un proprio governo prima di essere persuaso a fare marcia indietro dall’amministrazione Obama. Quello che appariva in buona parte come uno scontro verbale ha avuto invece risvolti inquietanti, come ha messo in luce una rivelazione pubblicata lunedì dal New York Times. In essa viene cioè spiegato come Abdullah e i suoi sostenitori in Afghanistan avessero pianificato un’operazione militare che stava per essere implementata con l’invio di truppe a Kabul per occupare il palazzo presidenziale.

Questo retroscena rende sufficientemente l’idea della precarietà del quadro “democratico” dell’Afghanistan, costantemente sull’orlo del baratro ed elogiato invece dalle forze occupanti dopo un’elezione che sarebbe stata tenuta nel rispetto di standard non distanti da quelli occidentali. In ogni caso, il piano di Abdullah è stato bloccato dal presidente Obama in persona, il quale l’8 luglio avrebbe telefonato al leader tagiko, convincendolo a rinunciare al colpo di stato e ad attendere l’imminente arrivo a Kabul di John Kerry.

In ogni caso, il piano di Abdullah è stato bloccato dal presidente Obama in persona, il quale l’8 luglio avrebbe telefonato al leader tagiko, convincendolo a rinunciare al colpo di stato e ad attendere l’imminente arrivo a Kabul di John Kerry.

La già anticipata proposta dell’ex senatore americano, oltre al riconteggio di tutte le schede, prevede che il nuovo presidente nomini il suo avversario sconfitto - o un'altra persona indicata da quest’ultimo - alla guida del governo, in attesa che la costituzione afgana venga emendata nei prossimi anni per creare la posizione di primo ministro, attualmente non prevista dal sistema presidenziale deciso dagli Stati Uniti dopo l’invasione del 2001.

Visto che il riconteggio dovrebbe durare alcune settimane, l’accordo sottoscritto da Ghani e Abdullah include anche il temporaneo prolungamento del mandato di Karzai dopo la scadenza naturale del 2 agosto.

Gli entusiasmi per avere evitato il precipitare della crisi sono però durati poco, visto che in questi giorni sono riemerse le divergenze tra Abdullah e Ghani. Nonostante i due siano stati protagonisti martedì di un faccia a faccia di 90 minuti, ufficialmente per discutere dei contorni del governo di unità nazionale che dovrebbe nascere, il giorno precedente il piano mediato da Kerry era sembrato vacillare pericolosamente.

Dopo una disputa sul ruolo da assegnare nel riconteggio alla Commissione Elettorale indigena - responsabile dei brogli secondo Abdullah - e agli organismi internazionali, questa settimana un portavoce di Ghani ha dichiarato alla stampa locale che, se l’ex ministro delle Finanze dovesse essere riconosciuto presidente, la nomina a capo del governo andrebbe al politico scelto da lui stesso per la carica di vice-presidente, Ahmed Zia Massoud.

Questa affermazione contraddice dunque l’interpretazione comune del punto dell’accordo relativo al governo di unità nazionale, secondo la quale il capo del governo dovrebbe essere scelto nel campo dello sconfitto, ed era stata in precedenza respinta esplicitamente dal candidato alla vice-presidenza di Abdullah, Haji Mohammad Mohaqiq.

Per l’entourage di Ghani, in denifitiva, l’intesa raggiunta grazie all’intervento del segretario di Stato USA richiede sì la formazione di un governo di unità nazionale ma “non un governo di coalizione” e a dettarne le condizioni deve essere il vincitore delle elezioni. Le divisioni così emerse su questo punto fanno aumentare le perplessità circa la proposta americana, soprattutto in relazione alla natura tutt’altro che chiara del prossimo governo. Inoltre, alla luce della realtà politica dell’Afghanistan, appare difficile credere che chiunque sarà dichiarato vincitore e succederà a Karzai decida di accettare la spartizione del potere dopo che gli sarà riconosciuta una qualche investitura popolare degli elettori.

Le divisioni così emerse su questo punto fanno aumentare le perplessità circa la proposta americana, soprattutto in relazione alla natura tutt’altro che chiara del prossimo governo. Inoltre, alla luce della realtà politica dell’Afghanistan, appare difficile credere che chiunque sarà dichiarato vincitore e succederà a Karzai decida di accettare la spartizione del potere dopo che gli sarà riconosciuta una qualche investitura popolare degli elettori.

Lo scontro di queste settimane, d’altra parte, affonda le proprie radici in questioni difficilmente risolvibili dalla diplomazia e dal dialogo. In particolare, le rivalità e la feroce lotta per il potere nel paese sono motivate dal desiderio delle fazioni rivali di accaparrarsi il controllo sul flusso di denaro proveniente dai donatori stranieri. Su questi fondi si basa la sopravvivenza stessa del sistema afgano, poiché oltre un decennio di occupazione non ha portato in nessun modo alla creazione di un significativo sviluppo economico autonomo.

Lo scenario che si prospetta sta provocando infine parecchie apprensioni a Washington, dal momento che l’amministrazione Obama aveva puntato tutto sull’elezione senza intoppi del successore di Karzai, così da avere un interlocutore più affidabile del presidente uscente. Nei mesi scorsi, Karzai si era infatti rifiutato ostinatamente di firmare il trattato bilaterale per la permanenza indefinita di un contigente militare americano nel paese dell’Asia centrale.

Tutti i candidati alla presidenza avevano annunciato in campagna elettorale la loro disponibilità a sottoscrivere il trattato una volta eletti, ma l’aggravamento delle tensioni politiche interne, assieme ad una rinvigorita azione della resistenza talebana, rischia ora di complicare i piani americani per l’occupazione prolungata di uno dei paesi strategicamente più importanti dell’area euro-asiatica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Una delle più gravi violazioni del principio costituzionale della separazione dei poteri è stata insabbiata senza tanto clamore qualche giorno fa negli Stati Uniti con la decisione del Dipartimento di Giustizia di Washington di non perseguire i vertici della CIA per avere spiato i membri di una commissione del Congresso. Con poco o nessun interesse dei media più importanti, l’amministrazione Obama ha cioè di fatto condonato il comportanto illegale della principale agenzia di intelligence americana, confermando ancora una volta l’esistenza negli USA di un potentissimo apparato della “sicurezza nazionale” ormai quasi del tutto fuori controllo.

Lo scandalo era esploso pubblicamente lo scorso mese di marzo, quando, in un’uscita con pochi precedenti, la presidente della commissione di controllo sui servizi segreti del Senato, la democratica Dianne Feinstein, aveva apertamente attaccato la CIA.

La senatrice della California, pur essendo una delle più accese sostenitrici dei metodi ultra-invasivi inaugurati dal governo dopo l’11 settembre 2001, aveva accusato l’agenzia di Langley di avere violato il principio della separazione dei poteri, così come di avere contravvenuto al dettato del Quarto Emendamento della Costituzione – che proibisce perquisizioni e confische senza il mandato di un giudice – e dell’ordine esecutivo 12333 – firmato dal presidente Reagan nel 1981 – che, tra l’altro, proibisce alla CIA di condurre attività spionistiche e di sorveglianza in territorio americano.

Lo scontro tra la commissione guidata dalla Feinstein e la CIA era legato all’indagine congressuale sul programma di interrogatori con metodi di tortura che la stessa agenzia ha operato tra il 2002 e il 2009 dietro autorizzazione dell’amministrazione Bush.

Sulle “rendition”, le torture e l’apertura di strutture segrete in vari paesi dove la CIA interrogava i sospettati di terrorismo al di fuori di qualsiasi quadro legale, la commissione del Senato per i servizi segreti aveva stilato un rapporto di oltre seimila pagine, tuttora classificato.

Nell’ambito della propria indagine, la commissione aveva avuto accesso a una parte della documentazione della CIA, presso il cui quartier generale i senatori e i membri dei loro staff si erano recati in svariate occasioni.

Nel corso di una di queste visite a Langley, i senatori erano entrati in possesso di un rapporto segreto della stessa CIA, commissionato dall’ex direttore Leon Panetta, nel quale venivano sostanzialmente accettate le durissime critiche nei confronti dell’agenzia espresse nelle conclusioni preliminari del rapporto della commissione del Senato.

Nel corso di una di queste visite a Langley, i senatori erano entrati in possesso di un rapporto segreto della stessa CIA, commissionato dall’ex direttore Leon Panetta, nel quale venivano sostanzialmente accettate le durissime critiche nei confronti dell’agenzia espresse nelle conclusioni preliminari del rapporto della commissione del Senato.

Pubblicamente, i vertici della CIA avevano invece respinto seccamente le accuse del Congresso, sostenendo di avere agito secondo la legge.

Per tutta risposta, la CIA aveva messo sotto controllo i computer dei membri degli staff dei senatori, così da scoprire in che modo questi ultimi avevano potuto accedere a documenti che avrebbero dovuto rimanere segreti.

Lo scontro è esploso poi in tutta la sua gravità quando il direttore della CIA, John Brennan, ha minacciato di chiedere al Dipartimento di Giustizia di incriminare i responsabili della violazione dei sistemi informatici dell’agenzia. La CIA, cioè, riteneva di dovere prendere un’iniziativa con inquietanti implicazioni, dal momento che affermava in sostanza di non essere tenuta a rispondere all’organo legislativo designato precisamente al controllo della propria attività, vale a dire la commissione del Senato per i servizi segreti.

La presa di posizione della CIA si traduceva in definitiva nel rifiuto di qualsiasi vincolo o sorveglianza nei propri confronti, trasformando di fatto l’agenzia di intelligence in un organo del tutto indipendente dal potere legislativo. Visto il curriculum della CIA, pieno di operazioni segrete criminali anche in presenza di una nominale sorveglianza del Congresso, le conseguenze di una simile affermazione di indipendenza sono facili da ipotizzare.

In questo scenario, la decisione del Dipartimento di Giustizia di non procedere contro la CIA per mancanza di prove incriminanti appare sconcertante, soprattutto perché costituisce un chiaro precedente in base al quale i servizi segreti si sentiranno legittimati ad agire ancor più in violazione dei principi costituzionali.

Per cercare di addolcire la pillola, in ogni caso, il governo ha poi escluso qualsiasi indagine anche ai danni dei membri della commissione di vigilanza del Senato, come chiedeva invece il direttore della CIA Brennan. In realtà, questa decisione avrebbe dovuto essere presa mesi fa in maniera scontata, visto che la commissione non ha fatto altro che svolgere il proprio ruolo di controllo.

Incredibilmente, comunque, la gran parte dei senatori americani ha accolto con approvazione la decisione del Dipartimento di Giustizia, inclusa la stessa Feinstein, le cui accuse e richieste di incriminazione di quattro mesi fa sono così rimaste totalmente inascoltate.

Nel nascondere la loro prostrazione di fronte alla CIA, la Feinstein e i sui colleghi hanno indicato proprio la mancata azione legale contro la commissione del Senato come motivo di soddisfazione per la risoluzione dello scontro.

Nel nascondere la loro prostrazione di fronte alla CIA, la Feinstein e i sui colleghi hanno indicato proprio la mancata azione legale contro la commissione del Senato come motivo di soddisfazione per la risoluzione dello scontro.

Se anche citata con poco interesse dai media d’oltreoceano, questa vicenda teoricamente conclusasi qualche giorno fa appare di estrema rivelanza, poiché mette in luce in maniera clamorosa la sottomissione degli organi legislativi e giudiziari negli Stati Uniti all’apparato di intelligence e della sicurezza nazionale cresciuto mostruosamente nell’ultimo decennio.

Tanto più che la conclusione della diatriba tra la CIA e il Congresso è giunta nel pieno dello scandalo delle spie americane infiltrate nelle agenzie di intelligence e nel ministero della Difesa della Germania nell’ambito di un’operazione condotta ufficialmente all’insaputa anche dello stesso presidente Obama.

A testimonianza del potere accumulato dalla CIA vi è infine proprio la sorte del rapporto della commissione del Senato per i servizi segreti sulle torture, la cui pubblicazione è sollecitata dai senatori soprattutto democratici. Al momento, i documenti sono in fase di studio presso la Casa Bianca. L’amministrazione Obama sostiene infatti che il rapporto contiene riferimenti a questioni che, se rivelate, potrebbero compromettere la “sicurezza nazionale” così che, per questa ragione, si sta consultando proprio con la CIA per decidere quali parti dello studio sui crimini di questa stessa agenzia dovranno essere tenute nascoste al pubblico americano.