- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nel corso di questi ultimi anni le forze di polizia, in ogni angolo degli Stati Uniti, stanno ricevendo in maniera costante forniture di armi ed equipaggiamenti militari dal Pentagono che apparentemente sembrano avere ben poco a che vedere con le normali funzioni di mantenimento dell’ordine ad esse attribuite.

A rivelare questo flusso di materiale, più adatto ad un teatro di guerra che alle esigenze di sicurezza delle città o della provincia americana, è stato un articolo apparso qualche giorno fa sul New York Times e poco o per nulla notato dal resto della stampa d’oltreoceano. Nell’indagine viene descritto come, durante gli anni dell’amministrazione Obama, i dipartimenti di polizia americani abbiano ottenuto, tra l’altro, “centinaia di migliaia di mitragliatrici, quasi 200 mila caricatori, migliaia di capi di abbigliamento mimetici ed equipaggiamenti per la visione notturna, centinaia di silenziatori, autoblindati, elicotteri e velivoli” vari.

Significativamente, il reporter del Times afferma che la fornitura di tutto questo materiale proveniente dalle forze armate si è accompagnato al crescente impiego delle squadre speciali della polizia denominate SWAT (Special Weapons and Tactics). Queste squadre vengono usate solitamente per interventi in situazioni critiche, come la liberazione di ostaggi o nei casi di terrorismo, ma negli ultimi tempi operano sempre più anche in situazioni di routine.

In maniera inquietante, il Times cita due episodi nei quali il ricorso ai team SWAT è sembrato del tutto fuori luogo, come in un’operazione condotta nel 2006 in un nightclub della Louisiana nell’ambito di un’ispezione sulla vendita di alcolici e in alcuni negozi di parrucchiere in Florida nel 2010 per verificare la regolarità delle loro licenze. In molte occasioni, inoltre, gli SWAT irrompono in abitazioni private alla ricerca di sospettati per crimini trascurabili, con modalità violente che hanno già causato svariati decessi.

Oltre agli SWAT, in netto aumento sono poi anche le Unità Paramilitari di Polizia (PPU), secondo uno studio presenti in quasi l’89% delle città sopra i 50 mila abitanti già negli anni Novanta e oggi diffusesi addirittura a più dell’80% delle città più piccole degli Stati Uniti contro meno del 20% negli anni Ottanta. Il caso della località di Neenah, nel Wisconsin, è estremamente significativo di questo stato di cose negli Stati Uniti. Con poco più di 25 mila abitanti, Neenah sembra essere la tradizionale cittadina della provincia americana, dove il livello di criminalità risulta ben al di sotto della media nazionale. Ciononostante, da qualche anno qui sono iniziati a giungere svariati veicoli anti-mina (MRAP) dell’esercito.

Il caso della località di Neenah, nel Wisconsin, è estremamente significativo di questo stato di cose negli Stati Uniti. Con poco più di 25 mila abitanti, Neenah sembra essere la tradizionale cittadina della provincia americana, dove il livello di criminalità risulta ben al di sotto della media nazionale. Ciononostante, da qualche anno qui sono iniziati a giungere svariati veicoli anti-mina (MRAP) dell’esercito.

Se il capo della polizia locale sostiene che anche una “possibilità remota” di minacce di violenza estrema richiede precauzioni, è un residente di Neenah ad avere fornito una definizione pertinente di quanto sta accadendo nella sua città e in innumerevoli altre degli Stati Uniti, dove le forze dell’ordine, in realtà, “si stanno rafforzando [con equipaggiamenti militari] per fronteggiare una minaccia inesistente”.

Il trasferimento di attrezzature da guerra ai reparti di polizia locali era iniziato in America negli anni Novanta in seguito ad un’iniziativa del Congresso, ufficialmente per consentire alle città più grandi di fronteggiare la crescente intraprendenza delle gang della droga. Il programma garantisce oggi un numero senza precedente di armamenti pesanti alla polizia, nonostante sia la criminalità che gli episodi di terrorismo domestico negli USA siano crollati.

Le armi e gli equipaggiamenti da guerra scartati dall’esercito o in eccedenza vengono consegnati ai dipartimenti di polizia a titolo gratuito ma le maggiori città americane utilizzano spesso anche prestiti federali a fondo perduto per acquistare questo genere di materiale.

Nelle varie località americane oggetto dell’indagine del New York Times emerge l’atteggiamento ambiguo dei vertici delle forze di polizia nei confronti del programma del Pentagono. Soprattutto nelle città più piccole, infatti, appare chiaro come siano i militari a cercare di convincere le autorità locali della necessità di accettare equipaggiamenti utili solo in caso di guerra o gravi sommosse.

Pressoché invariabilmente, invece, i residenti delle città interessate manifestano il loro scetticismo o la totale contrarietà alla militarizzazione dei dipartimenti di polizia. In particolare, molti esprimono preoccupazione per le modalità con cui la polizia si approvvigiona di questo materiale, quasi sempre tenendo all’oscuro non solo la popolazione ma spesso anche i membri dei consigli comunali. Lo scenario descritto dal New York Times è la conseguenza diretta del clima creato dalla classe dirigente americana dopo l’11 settembre del 2001, nel quale la minaccia terroristica percepita è stata aumentata esponenzialmente a fronte di un sensibile calo degli eventi effettivamente registrati.

Lo scenario descritto dal New York Times è la conseguenza diretta del clima creato dalla classe dirigente americana dopo l’11 settembre del 2001, nel quale la minaccia terroristica percepita è stata aumentata esponenzialmente a fronte di un sensibile calo degli eventi effettivamente registrati.

La militarizzazione delle forze di polizia sembra rispondere perciò alla necessità delle autorità di far fronte a possibili minacce derivanti dalle enormi tensioni sociali che si stanno accumulando negli Stati Uniti, in una realtà segnata da gigantesche e insostenibili disuguaglianze sociali e di reddito, nonché da attacchi continui alle condizioni di vita di decine di milioni di americani delle classi più disagiate.

La vera minaccia che la polizia USA, sempre più simile a una forza paramilitare, deve fronteggiare è così quella del dissenso interno e di possibili rivolte derivanti dall’esplosiva situazione sociale prodotta dalla crisi terminale del capitalismo.

Non a caso, infatti, le cronache sui giornali d’oltreoceano riportano quasi ogni giorno gli esempi della violenza della polizia, diretta invariabilmente contro lavoratori, poveri, senza tetto o appartenenti a minoranze etniche.

Come conferma l’indagine del New York Times, in definitiva, i metodi e gli strumenti usati dall’imperialismo americano per reprimere ogni resistenza alle innumerevoli occupazioni militari di paesi sovrani vengono progressivamente importati in patria, dove allo stesso modo si sta intensificando l’opposizione nei confronti di un sistema oligarchico con caratteristiche sempre più compatibili con quelle di uno stato di polizia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

I paradossi non dispiacciono al Pse. Venerdì 10 dirigenti di vari partiti europei di centrosinistra si sono riuniti a Parigi, invitati dal presidente francese François Hollande per stabilire una linea comune in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Per quanto riguarda il capitolo più spinoso, ovvero la nomina del nuovo presidente della Commissione Ue, hanno scelto di sostenere il candidato del Ppe, Jean Claude Juncker, il politico di destra più rappresentativo dell'Europa liberista a trazione tedesca che ha dettato legge negli ultimi anni.

Oltre al premier italiano Matteo Renzi, erano presenti i primi ministri di Francia, Austria, Danimarca, Romania, Slovacchia, Malta, Repubblica Ceca e Belgio. La star era però Sigmar Gabriel, presidente della Spd e vicecancelliere tedesco, oltre che superministro dell'Economia federale, che si è prodotto in un annuncio a sorpresa: il partito socialdemocratico più antico d'Europa rinuncia a qualsiasi posto nel nuovo esecutivo comunitario, accettando quindi che il commissario tedesco resti democristiano, ovvero in quota al partito della cancelliera Angela Merkel (come quello uscente, Guenter Oettinger). Di conseguenza anche Martin Schulz, capolista dei socialisti alle ultime europee, arrivato secondo proprio dietro Juncker, rinuncia alla vicepresidenza della Commissione.

Come si spiega tanta generosità? E' una storia di poltrone. La Spd ha chiesto come contropartita che lo stesso Schulz sia confermato alla guida del Parlamento europeo, una prospettiva che ha già ottenuto il placet della Merkel. La spartizione è più o meno equa, visto che - superata qualche esitazione iniziale - la cancelliera tedesca ha appoggiato esplicitamente la candidatura dell'ex numero uno dell'Eurogruppo alla guida del nuovo esecutivo di Bruxelles. Sistemata la Spd, gli altri partiti europei di centrosinistra sperano di essersi guadagnati quantomeno il diritto a competere per altre due posizioni di primo rilievo: la presidenza del Consiglio Ue e la carica di Alto rappresentante della politica estera.

A questo punto, l'ostacolo principale sulla strada della nomina di Juncker rimane l'opposizione di alcuni Paesi capitanati dalla Gran Bretagna. Dopo le elezioni, il premier inglese David Cameron aveva minacciato l'uscita del Regno Unito dall'Ue se ad ottenere l'incarico sarà l'ex premier del Lussemburgo. Il numero uno di Downing Street ritiene che la scelta di Juncker "destabilizzerebbe così tanto il suo governo - ha scritto a suo tempo il settimanale tedesco Der Spiegel - che Londra sarebbe costretta ad anticipare il referendum sulla permanenza nell'Unione europea", e il risultato a quel punto sarebbe certamente favorevole all'uscita, perché "un uomo degli anni Ottanta non può risolvere i problemi dell'Europa di oggi". Oltre al premier inglese, si oppongono alla nomina di Juncker anche l'ungherese Viktor Orban, lo svedese Fredrik Reinfeldt, l'olandese Mark Rutte e il finladese Jyrki Katainen. Il problema è che nessuno di loro punta alla nomina di un conservatore più illuminato del caro vecchio Jean Claude: al contrario, questo drappello di leader poco appassionati all'ideologia comunitaria vorrebbe che a guidare la Commissione fosse un politico meno europeista, meno abituato all'aria di Bruxelles e - soprattutto - meno in confidenza con la signora Merkel.

Oltre al premier inglese, si oppongono alla nomina di Juncker anche l'ungherese Viktor Orban, lo svedese Fredrik Reinfeldt, l'olandese Mark Rutte e il finladese Jyrki Katainen. Il problema è che nessuno di loro punta alla nomina di un conservatore più illuminato del caro vecchio Jean Claude: al contrario, questo drappello di leader poco appassionati all'ideologia comunitaria vorrebbe che a guidare la Commissione fosse un politico meno europeista, meno abituato all'aria di Bruxelles e - soprattutto - meno in confidenza con la signora Merkel.

La posizione di Cameron è dettata in primo luogo da esigenze di politica interna. Il governo di Londra veleggia verso posizioni sempre più antieuropee per interpretare la crescente ostilità dell'elettorato britannico nei confronti di Bruxelles. L'obiettivo è frenare l'avanzata dell'Ukip, partito di estrema destra che alle elezioni ha ottenuto un risultato storico, arrivando la scorsa settimana a costituire un gruppo euroscettico nel Parlamento europeo insieme ai deputati del Movimento 5 Stelle e ad alcuni politici di altri Paesi.

Accontentare il primo ministro inglese, tuttavia, non è facile. Juncker è certamente un uomo della vecchia guardia e associarlo a una qualche velleità di rinnovamento suona grottesco, ma era lui il candidato ufficiale del Ppe, lo schieramento uscito vincitore dalle urne (pur avendo perso milioni di voti rispetto alle elezioni di cinque anni fa).

Spetterebbe perciò a lui il primo tentativo di creare una nuova squadra di governo a Bruxelles: scegliere diversamente vorrebbe dire negare un potere decisionale subito dopo averlo concesso, ammettendo di aver ingannato gli elettori, che per la prima volta si sono espressi sapendo a monte chi fossero i candidati dei diversi schieramenti per la guida della Commissione.

I governi di centrosinistra “rispettano lo spirito che ha presieduto le elezioni europee: il partito europeo che arriva in testa deve proporre il candidato prescelto, in questo caso Juncker”, ha spiegato Hollande. Peccato che, per quel che riguarda i contenuti della politica europea nei prossimi cinque anni, dal super-summit di sinistra non sia arrivata alcuna idea di sinistra.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

I miliziani dello Stato Islamico dell’Iraq sono a sessanta chilometri da Baghdad, ma non è detto che vi arriveranno. La penetrazione rapida dei miliziani di Al Zarkiwi, reduci dalla Siria (dove ne hanno prese in abbondanza) è stata possibile grazie al disfacimento rapido della catena operativa di comando dell’esercito iracheno. Il disastro del governo guidato da Al Maliki è solo uno dei guai che hanno combinato le diverse amministrazioni statunitensi negli ultimi 11 anni in Iraq.

Se oggi i miliziani dell’Isis dispongono di un relativo consenso tra la popolazione, è anche a causa dell’agire del governo iracheno: stolto, arrogante, repressivo ed incapace di aprire il dialogo con i sunniti (pure maggioranza confessionale della popolazione). Maliki rappresenta in sostanza tutto ciò contro cui normalmente le popolazioni si rivoltano; è per questo che i suoi stessi soldati rifiutano di battersi.

Ma Washington non può lasciare l’Iraq in mano ai miliziani provenienti da al-Queda. E’ chiaro però che né Usa, né Francia, Gran Bretagna o Germania sono disposte a inviare truppe. I due eserciti regolari presenti nella zona sono dunque iraniani e turchi e, oltre a loro, sul campo vi sono i peshmerga kurdi, giustamente però concentrati nel mantenimento ogni giorno più difficile della regione da loro occupata.

Che l’Isil entri a Baghdad è tutto da vedere. Non tanto perché il governo Al Maliki sia in grado di sbarrargli la strada, quanto perché il Grande Ayatollah Alì Sistani, massima autorità sciita in Iraq, ha invitato “tutti coloro che possono portare un’arma ad arruolarsi per fermare i membri dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante”.

E le immagini dei giorni scorsi di giovani che correvano ad arruolarsi erano una prima risposta all’appello della massima autorità sciita che vede ora il conflitto interno all’Iraq come una guerra necessaria a fermare gli appetiti sunniti sostenuti dell’egemonismo delle monarchie del Golfo. Qatar e Arabia Saudita, infatti, sponsorizzano rispettivamente i Fratelli musulmani e i guerriglieri siriani, dl momento che il wahabismo è legatissimo al salafismo che anima i jahidisti che combattono per il califfato sunnita in tutta la regione, dalla Siria fino al Golfo passando per l’Iraq.

Ma in un comune sentire tra le città sante di Najaf e Qom, la componente sciita ha trovato la sua unità politica e l’Iran, considerata la patria protettiva per ogni sciita, non potrà che confermare il suo ruolo storico scendendo direttamente in campo. Per Teheran però, il che fare ha dei tempi più lunghi. A ben vedere, Rouani non ha troppa fretta nell’intervenire. Conscio che in sole 24-48 ore può debellare completamente le milizie jiahidiste di Al-Zarkawi, l'Iran non sembra sia disposto a pagare il prezzo di una guerra senza ottenere nulla in cambio. Dunque tende sì la mano, essendo comunque anch’esso interessato a fermare l’Isil ed il loro folle progetto di califfato, ma non ha nessuna intenzione di tirare fuori dai guai Washington senza riscuotere quanto chiede.

Teheran vuole riprendere il ruolo politico regionale che gli spetta. Dunque chiede non solo che finisca l’embargo occidentale e che si riaprano i corridoi del dialogo politico, ma si spinge a proporsi all’Occidente in generale - e agli Stati Uniti in particolare - come garante di un ordine regionale molto più affidabile e stabile di quello che si regge sui petrodollari delle monarchie saudite. Del resto tutti sanno che Arabia Saudita e Qatar sono il vero elemento di destabilizzazione dell’intera regione, il motore finanziario e politico del terrorismo mediorientale. La Casa Bianca è perfettamente conscia del fatto che i diecimila miliziani di Abu Bakr al Baghdadi sono finanziati e armati dai soldi sauditi e che saudita è il finanziamento del progetto del califfato sunnita nei territori tra il nord e l’ovest dell’Iraq e della Siria orientale attualmente in mano all’Isil.

Del resto tutti sanno che Arabia Saudita e Qatar sono il vero elemento di destabilizzazione dell’intera regione, il motore finanziario e politico del terrorismo mediorientale. La Casa Bianca è perfettamente conscia del fatto che i diecimila miliziani di Abu Bakr al Baghdadi sono finanziati e armati dai soldi sauditi e che saudita è il finanziamento del progetto del califfato sunnita nei territori tra il nord e l’ovest dell’Iraq e della Siria orientale attualmente in mano all’Isil.

Washington quindi non può continuare per molto a far finta di combattere il terrorismo jiahidista, sia esso rappresentato sia da al-Queda che dalle sue derivazioni in Siria o in Iraq, (tra le quali appunto l’Isil) mentre contemporaneamente è l’alleato principale delle monarchie del Golfo che li finanziano.

Teheran interverrà se necessario, ma il prezzo politico che chiede di pagare agli Stati Uniti non è minore di quello che l’Iran pagherebbe sul fronte di battaglia. Non pretenderà certo che gli USA chiedano ufficialmente all’Iran di intervenire per suo conto; si rende perfettamente conto che un’azione comune con “lo Stato canaglia” sarebbe di difficile gestione politica da parte della Casa Bianca. Ma questo non significa che non sia possibile immaginare un intervento condiviso.

Sebbene infatti lunedì scorso a Vienna gli Stati Uniti hanno negato l’esistenza di ”piani di coordinamento delle attività militari con Teheran” e hanno ribadito l’invio di una portaerei e cinque navi da guerra in appoggio nel Golfo Persico, tutti hanno ben chiaro che l’avanzata dei terroristi dell’Isil non può essere contrastata solo con aerei - droni o caccia che siano - o missili dalle navi.

Bisognerà comunque scendere a terra, eliminare il comando militare e politico dell’Isil e ripristinare il controllo del territorio per riconsegnare l’Iraq al successore di Al Maliki, comunque ormai bruciato. E tutti sanno anche che l’Iran è l’unico esercito che dispone di unità scelte adatte ad una pulizia rapida e in profondità. Peraltro Teheran può contare sull’appoggio degli Hezbollah libanesi, particolarmente abili nella guerriglia di città e da un anno autentica maledizione proprio dei jahidisti dell’Isil nel conflitto siriano. E proprio la Siria entra di riflesso nel possibile scacchiere iracheno. Perchè la stessa Turchia, che si vorrebbe coinvolta nella lotta contro l’avanzata jahidista, sebbene in quanto paese membro della NATO goda della fiducia politica di Washington, risulta in buona parte compromessa. Ankara, infatti, é stata uno dei retroterra militari, politici e logistici dei guerriglieri che si recavano in Siria, alleati con l’Isil, per combattere contro il regime di Assad.

E proprio la Siria entra di riflesso nel possibile scacchiere iracheno. Perchè la stessa Turchia, che si vorrebbe coinvolta nella lotta contro l’avanzata jahidista, sebbene in quanto paese membro della NATO goda della fiducia politica di Washington, risulta in buona parte compromessa. Ankara, infatti, é stata uno dei retroterra militari, politici e logistici dei guerriglieri che si recavano in Siria, alleati con l’Isil, per combattere contro il regime di Assad.

Quindi l’Iran, che di Assad è alleato, è il solo governo ad avere per coerenza politica, forza militare e autorevolezza religiosa, le carte necessarie da giocare sul tavolo iracheno. Ma che, inevitabilmente, finiranno sul più ampio tavolo del Golfo e del Medio Oriente.

Le prossime 48 ore indicheranno con maggiore chiarezza lo scenario della controffensiva in Iraq. La sconfitta dei jiahidisti dell’Isil sarà la sconfitta del progetto di califfato sunnita e non potrà non ripercuotersi anche sulle monarchie saudite, che rischiano di perdere molto di più di quanto hanno investito in armi e terrore per mantenere i loro regimi medievali e parassitari, autentico vulnus democratico in tutto il Golfo Persico e l’intero Medio Oriente.

Gli Stati Uniti viaggiano a ritmi spediti verso la loro autosufficienza energetica e l’importanza degli emiri diminuisce progressivamente. Sebbene la necessità di mantenere la destabilizzazione internazionale e la guerra permanente sia inderogabile per il complesso militar-industriale statunitense e per la sua leadership globale, non è detto che un nuovo disegno nel riassetto dei poteri regionali veda ancora Ryadh in un ruolo chiave.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

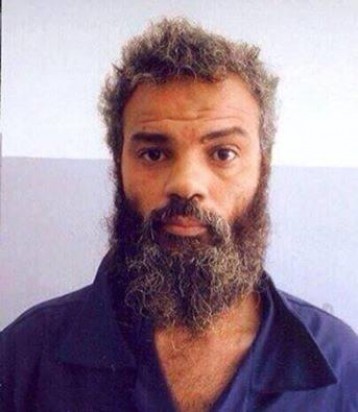

Con un’operazione segreta in territorio libico, domenica scorsa una squadra delle Forze Speciali americane e alcuni agenti dell’FBI hanno catturato e trasportato clandestinamente fuori dal paese il presunto ideatore dell’assalto al consolato USA di Bengasi del settembre 2012 che causò la morte dell’ambasciatore, J. Christopher Stevens, e di altri tre cittadini degli Stati Uniti.

Il sospetto, Ahmed Abu Khattala, è il leader di Ansar al-Shariah, una delle più influenti milizie che dalla caduta di Gheddafi controllano la Libia e di fatto alleata di Washington durante il conflitto che portò al rovesciamento del regime di Tripoli.

Secondo i resoconti dei media, Khattala sarebbe finito nelle mani degli americani al termine dell’ennesima giornata di scontri tra il suo gruppo armato e le forze guidate dall’uomo della CIA in Libia, generale Khalifa Hifter, protagonista qualche settimana fa di una sorta di colpo di stato a Tripoli e tuttora impegnato in una battaglia sanguinosa contro le milizie islamiste nel paese dell’Africa settentrionale.

Gli uomini della Delta Force del Pentagono avevano ricevuto venerdì dal presidente Obama il via libera ad un blitz che era programmato da mesi. Dopo la cattura a Bengasi senza vittime né spargimento di sangue, Khattala è stato trasferito su una nave militare americana presumibilmente nel Mediterraneo, dove l’interrogatorio sarebbe ancora in corso nonostante non gli siano stati comunicati i propri diritti di rimanere in silenzio e di essere assistito da un legale.

L’amministrazione Obama ha fatto sapere che Khattala nei prossimi giorni verrà portato negli Stati Uniti per essere incriminato formalmente in un tribunale civile. Nei suoi confronti pesano le accuse, mossegli contro in maniera formale lo scorso mese di luglio, di avere assassinato l’ambasciatore Stevens nel corso di un “attacco a un edificio federale con l’uso di armi da fuoco” l’11 settembre 2012 e di avere fornito “supporto materiale ai terroristi”, risultando nella morte di cittadini americani.

Da Washington, i membri repubblicani del Congresso hanno chiesto il trasferimento di Khattala nel lager di Guantanamo, visto che il jihadista libico sarebbe da considerarsi come “nemico in armi”. Obama e i democratici hanno però ribadito l’intenzione di ricorrere ad un tribunale federale, non tanto per la volontà di garantire i diritti costituzionali all’imputato ma, come ha spiegato la presidente della commissione per i Servizi Segreti del Senato, Dianne Feinstein, perché la giustizia civile ha già “condannato quasi 500 terroristi” contro i “pochissimi delle commissioni [tribunali] militari”.

Il blitz portato a termine domenica è l’ennesimo esempio di come gli Stati Uniti operino senza alcun vincolo sul territorio di un paese sovrano, conducendo operazioni che si risolvono in veri e propri rapimenti al di fuori di qualsiasi giustificazione legale, se non quella garantita dal loro stesso apparato pseudo-legale costruito con il pretesto della “guerra al terrore”. Nel caso di Khattala, inoltre, Washington non ha nemmeno informato le autorità libiche dell’operazione, in modo da evitare possibili fughe di notizie o proteste contro il governo locale per la violazione della sovranità del paese.

Un’operazione simile, infatti, aveva quasi scatenato una rivolta nel mese di ottobre, dopo che le Forze Speciali USA avevano allo stesso modo rapito a Tripoli e trasferito a New York Abu Anas al-Libi, accusato di avere partecipato agli attentati di al-Qaeda del 1998 contro le ambasciate americane in Kenya e in Tanzania che causarono più di duecento morti.

Il governo libico mercoledì ha comunque condannato formalmente il rapimento, con il ministro della Giustizia, Saleh al-Marghani, che ha chiesto la restituzione di Khattala per sottoporlo a processo nel suo paese di origine. Le accuse che Khattala dovrà fronteggiare negli Stati Uniti prevedono la pena di morte, tanto più che il Dipartimento di Giustizia ha già annunciato l’intenzione di formulare ulteriori capi d’accusa nei suoi confronti. Assieme a Khattala sono ricercati una decina di altri miliziani fondamentalisti per i fatti di Bengasi ma nessuno di loro è stato finora catturato in Libia.

Le accuse che Khattala dovrà fronteggiare negli Stati Uniti prevedono la pena di morte, tanto più che il Dipartimento di Giustizia ha già annunciato l’intenzione di formulare ulteriori capi d’accusa nei suoi confronti. Assieme a Khattala sono ricercati una decina di altri miliziani fondamentalisti per i fatti di Bengasi ma nessuno di loro è stato finora catturato in Libia.

Ahmed Abu Khattala aveva ricevuto la designazione ufficiale di “terrorista” dal Dipartimento di Stato nel mese di gennaio e il suo ruolo sarebbe stato quello di “senior leader” dell’organizzazione Ansar al-Shariah, finita anch’essa sulla lista nera di Washington dopo l’assalto al consolato di Bengasi.

I fatti del settembre 2012 avevano causato più di un fastidio all’amministrazione Obama e, in particolare, all’allora segretario di Stato, Hillary Clinton. La morte dell’ambasciatore Stevens e degli altri cittadini americani era stata attribuita inizialmente dalla Casa Bianca a un’esplosione di rabbia spontanea causata dalla diffusione in rete di un video realizzato negli USA nel quale si irrideva il profeta Muhammad.

Questa versione, però, sarebbe stata successivamente smentita e i repubblicani avrebbero usato la vicenda per attaccare il presidente, accusato di avere nascosto l’esistenza di un piano d’attacco jihadista organizzato meticolosamente. In questo modo, Obama avrebbe evitato ripercussioni negative, visto che in campagna elettorale aveva più volte sostenuto che la minaccia terroristica contro gli interessi americani era diminuita in seguito all’eliminazione di Osama bin Laden.

La polemica repubblicana sui fatti di Bengasi è proseguita nei mesi successivi e più recentemente si era concentrata proprio sulla mancata cattura dello stesso Khattala dopo che quest’ultimo era stato più volte intervistato anche da giornalisti americani in Libia, dove fino a pochi giorni fa continuava a vivere più o meno liberamente.

A segnare la sua sorte può essere stato il conflitto in corso tra le forze del generale Hifter e le milizie islamiste - tra cui Ansar al-Shariah - per il controllo del Paese. Proprio domenica, ad esempio, la formazione guidata da Khattala aveva subito pesanti perdite in uno scontro a fuoco a Bengasi, alcuni giorni dopo che egli stesso, secondo quanto riportato dalla testa on-line in lingua inglese Libyan Herald, aveva preso parte senza successo ad un incontro con Hifter per cercare una soluzione pacifica alla crisi in Libia.

Le operazioni militari condotte da Hifter contro le milizie di Bengasi rendono perciò poco credibili le smentite dell’ex generale dell’esercito di Gheddafi di avere contribuito alla localizzazione e alla cattura di Khattala. Infatti, il portavoce delle forze impegnate nella cosiddetta “Operazione Dignità”, Mohammed Hejazi, aveva più volte affermato che gli uomini fedeli a Hifter avevano “occhi e orecchie” in tutta Bengasi.

La cattura di Khattala chiude in ogni caso il cerchio dell’ambigua relazione degli Stati Uniti con le forze “rivoluzionarie” libiche di ispirazione islamista che hanno contribuito al crollo del regime di Gheddafi.

Le proteste popolari scoppiate nel 2011 in Libia erano state alimentate e sfruttate da Washington per pianificare un cambio di regime a Tripoli, da mettere in atto attraverso la promozione di formazioni gravitanti nell’orbita del qaedismo e ricorrendo ai tradizionali contatti della CIA nella galassia del fondamentalismo islamico e dell’opposizione al rais.

Tra le varie organizzazioni di matrice chiaramente terroristica spiccavano ad esempio i Gruppi dei Combattenti Islamici Libici (LIFG), la Brigata dei Martiri del 17 Febbraio e, appunto, Ansar al-Shariah. Quest’ultima ha come le altre beneficiato dell’assistenza finanziaria e militare degli USA e della NATO, offrendo in cambio i propri servizi all’Occidente.

I rapporti degli americani con le forze fondamentaliste in Libia sono puntualmente rimasti fuori da qualsiasi dibattito pubblico e dall’attenzione dei media ufficiali. La stessa polemica infuriata a Washington attorno all’attacco di Bengasi del settembre 2012 è stata in buona parte orchestrata proprio per nascondere le responsabilità degli Stati Uniti nel promuovere formazioni terroristiche con conseguenze disastrose sia per la Libia che per gli interessi americani. Gli stessi edifici finiti sotto assedio a Bengasi includevano peraltro, oltre al consolato, una struttura della CIA, dalla quale con il contributo dell’ambasciatore Stevens - inviato in Libia poco dopo l’inizio della “rivolta” anti-Gheddafi proprio per stabilire contatti con i “ribelli” - veniva coordinato il trasferimento di armi e di guerriglieri jihadisti in Siria per combattere il regime di Assad.

Gli stessi edifici finiti sotto assedio a Bengasi includevano peraltro, oltre al consolato, una struttura della CIA, dalla quale con il contributo dell’ambasciatore Stevens - inviato in Libia poco dopo l’inizio della “rivolta” anti-Gheddafi proprio per stabilire contatti con i “ribelli” - veniva coordinato il trasferimento di armi e di guerriglieri jihadisti in Siria per combattere il regime di Assad.

In definitiva, in Libia gli Stati Uniti hanno creato e usato forze fondamentaliste finite però ben presto fuori controllo e ritortesi contro i loro stessi sponsor una volta raggiunto l’obiettivo comune della rimozione e dell’assassinio di Gheddafi.

Dopo la morte dell’ambasciatore Stevens, così, gli americani hanno condotto una guerra aperta contro i responsabili dell’assalto al consolato, fino alla cattura qualche giorno fa di Ahmed Abu Khattala.

Sul numero uno di Ansar al-Shariah, gli Stati Uniti hanno potuto mettere le mani però solo in seguito all’ennesima intromissione nelle vicende libiche, appoggiando tacitamente il golpe del generale Hifter, i cui uomini hanno dichiarato guerra alle milizie islamiste e aperto la strada all’intervento delle Forze Speciali USA nella giornata di domenica a Bengasi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

I fondi avvoltoi americani vincono contro Buenos Aires e la presidenta argentina, Cristina Kirchner, accusa gli speculatori a stelle e strisce di “estorsione”. L’ultimo tassello di un effetto domino iniziato nel 2001 è caduto lunedì, quando la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto l’appello del Paese sudamericano, costringendolo a pagare 1,33 miliardi di dollari (circa 980 milioni di euro) agli hedge fund che avevano rifiutato la ristrutturazione del debito argentino dopo il default di 13 anni fa.

Non solo: finché non pagherà i creditori ribelli, l’Argentina non potrà nemmeno rimborsare il debito ristrutturato e rischierà quindi una nuova bancarotta, perché il 30 giugno dovrà pagare 900 milioni di dollari ai titolari dei nuovi bond con scadenza 2033 e il governo ha già fatto sapere che non sarà possibile pagare allo stesso tempo anche i vecchi creditori.

Secondo due precedenti sentenze della giustizia americana che la Corte suprema ha confermato, se Buenos Aires si rifiutasse di pagare i vecchi creditori esistenti e onorasse invece il nuovo debito, violerebbe la cosiddetta "clausola dell’eguale trattamento" degli investitori.

Non è d’accordo la Kirchner, che in un messaggio tv trasmesso a reti unificate ha rassicurato gli argentini su un punto in particolare: il Paese non finirà in bancarotta anche sul debito ristrutturato. Con questo aggettivo si fa riferimento alla sostituzione dei vecchi titoli di Stato in default con nuovi titoli a rendimenti inferiori e a scadenza più lunga. Un'operazione a cui in due riprese, nel 2005 e nel 2010, aderì complessivamente il 93% di chi aveva in portafoglio i Tango bond.

In seguito Buenos Aires decise di risarcire solo i creditori che avevano accettato lo scambio, e non quelli che avevano preteso il pagamento intero, affermando che non poteva riservare ai creditori ribelli un trattamento di preferenza. Peccato che in quel 7% ci fossero anche i famosi hedge avvoltoi, che scelsero di fare causa, chiedendo il rimborso dell’intero valore nominale dei titoli (da loro acquistati a prezzi di saldo), più interessi e penali. Come se il default non ci fosse mai stato.

"La nostra volontà di negoziare è ampiamente dimostrata - ha continuato la Presidenta -. Il governo porterà avanti tutte le strategie necessarie affinché chi ha avuto fiducia nel Paese riceva i propri soldi", tuttavia, quello che l’Argentina affronta oggi "non è un problema finanziario o giuridico: si tratta di convalidare un modello di business su scala globale che potrebbe portare a tragedie inimmaginabili. Vogliamo onorare i debiti, ma non vogliamo essere complici di questo modo di fare affari. Quello che non posso fare in quanto presidente è sottomettere il Paese a una simile estorsione".

E' possibile che entro la fine del mese si trovi un accordo per evitare il nuovo crack, ma non è scontato. Ad oggi, l'unica certezza è che la Corte Suprema americana ha creato un precedente giuridico che in futuro permetterà ai fondi avvoltoi di sferrare attacchi speculativi ancora più efficaci contro i debiti sovrani, azzoppando sul nascere ogni processo di ristrutturazione. Fra gli hedge fund coinvolti nel caso argentino figura anche Nml, controllato dalla Elliot Management, che a sua volta fa riferimento al miliardario statunitense Paul Singer, conosciuto come il pioniere dell'attività di avvoltoio finanziario e specializzato proprio nella speculazione a danno dei debiti sovrani. Il suo capolavoro risale agli anni Novanta, quando mise con le spalle al muro il Perù.

Fra gli hedge fund coinvolti nel caso argentino figura anche Nml, controllato dalla Elliot Management, che a sua volta fa riferimento al miliardario statunitense Paul Singer, conosciuto come il pioniere dell'attività di avvoltoio finanziario e specializzato proprio nella speculazione a danno dei debiti sovrani. Il suo capolavoro risale agli anni Novanta, quando mise con le spalle al muro il Perù.

Nel 1996 investì 11,4 milioni di dollari per comprare titoli di Stato peruviani in default dal valore nominale di 20 milioni (come da prassi, gli avvoltoi acquistano sul mercato secondario in un momento di crisi, quando i titoli valgono molto meno rispetto al momento della loro emissione), poi minacciò di mandare in bancarotta il Paese se non gli fosse stato restituito l'intero valore nominale dei bond, con tanto d'interessi. Alla fine della causa il governo di Lima pagò qualcosa come 58 milioni di dollari, oltre cinque volte il valore dell'investimento iniziale.

Con numeri diversi, ma il meccanismo è lo stesso che il finanziere americano sta cercando di far scattare in Argentina. Gente come Singer sa bene cosa fare per andare sul sicuro: puntare la pistola carica di dollari alla testa di milioni di persone. Così si fa per vincere. E' la regola dell'avvoltoio.