- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con un'insofferenza nei confronti dell’Unione Europea ai massimi storici, il voto conclusosi domenica nei 28 paesi che ne fanno parte ha registrato, con alcune rare eccezioni, una netta flessione se non un crollo clamoroso dei partiti protagonisti in questi ultimi anni dell’implementazione di impopolari misure di austerity, sia di destra che nominalmente di sinistra.

Nessuna flessione ha fatto segnare invece il livello di astensionismo, rimasto come nel 2009 al 57%, confermando come una netta maggioranza degli elettori continui ad esprimere la propria opposizione alle istituzioni europee disertando le urne, non vedendo alcun progetto politico in grado di offrire molto di diverso da povertà, disoccupazione, erosione dei diritti sociali e strapotere di banche e multinazionali.

La corretta percezione dell’Unione Europea come strumento unico dei grandi interessi economici e finanziari ha avuto, come previsto, esiti nefasti soprattutto in Francia. Qui, sulla scia di quanto accaduto nelle recenti elezioni amministrative, il Fronte Nazionale (FN) di estrema destra si è imposto come primo partito, aggiudicandosi quasi il 25% delle preferenze, davanti sia all’opposizione di centro-destra dell’UMP (Unione per un Movimento Popolare), attestatosi al 20,8%, e soprattutto al Partito Socialista di governo.

Gli attacchi allo stato sociale francese del presidente Hollande e la decisione di operare un’ulteriore svolta a destra dopo la batosta patita nelle amministrative con la nomina a primo ministro di Manuel Valls, nonostante il messaggio opposto lanciato dagli elettori francesi, si sono tradotte in una umiliante sconfitta nel fine settimana appena trascorso.

Il PS ha ricevuto la miseria del 14% dei voti, vale a dire meno della metà di quelli delle elezioni legislative che vinse nel 2012. La Francia fa parte della decina di paesi nei quali l’affluenza è stata leggermente superiore al 2009, dovuta in questo caso, con ogni probabilità, al desiderio diffuso di punire il partito di governo.

L’esecutivo socialista ha convocato lunedì una riunione di emergenza, anche se le prime iniziative in risposta all’esito disastroso del voto annunciate dal premier Valls sono apparse nuovamente disconnesse dalla realtà, visto che l’ex ministro dell’Interno ha prospettato un taglio delle tasse che avrebbe conseguenze ancora più gravi su una spesa pubblica già ridotta enormemente dal recente bilancio. Da parte sua, la leader dell’FN, Marine Le Pen, ha chiesto lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni, affermando che i francesi “vogliono che la Francia sia governata dai francesi, per i francesi e con i francesi” e non da “commissari stranieri”, a conferma di come i successi del suo partito siano basati sull’odio diffuso per le politiche imposte da Bruxelles.

Da parte sua, la leader dell’FN, Marine Le Pen, ha chiesto lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni, affermando che i francesi “vogliono che la Francia sia governata dai francesi, per i francesi e con i francesi” e non da “commissari stranieri”, a conferma di come i successi del suo partito siano basati sull’odio diffuso per le politiche imposte da Bruxelles.

Un esito simile a quello della Francia hanno avuto poi le elezioni europee in Gran Bretagna, dove l’equivalente dell’FN - anche se esteriormente più “moderato” - ha messo in fila laburisti e conservatori, i cui governi negli ultimi anni sono stati protagonisti della demolizione senza precedenti del welfare nel Regno Unito.

Il Partito per l’Indipendenza del Regno Unito (UKIP) di Nigel Farage ha ottenuto quasi il 28%, cioè oltre dieci punti percentuali in più del 2009, contro il 25,4% del Partito Laburista e il 24% dei Conservatori. Virtualmente spazzato è via è stato addirittura il Partito Liberal Democratico, partner di governo dei Conservatori a Londra, finito quinto con meno del 7% e dietro anche ai Verdi.

Irrisoria è stata l’affluenza alle urne in Gran Bretagna, con quasi due elettori su tre che hanno preferito rimanere a casa. Questo dato e il successo dell’UKIP mandano un segnale molto chiaro al primo ministro Cameron e ai Conservatori a un anno dalle elezioni parlamentari, anche se probabilmente il governo cercherà ora di contrastare l’appeal del partito di Farage con misure e appelli xenofobi, nonché insistendo sul referendum per la permanenza di Londra nell’Unione Europea, promesso per il 2017.

I sentimenti anti-europeisti degli elettori si sono fatti sentire ugualmente in Grecia, anche se hanno premiato soprattutto la sinistra. Qui, SYRIZA (Coalizione della Sinistra Radicale) di Alexis Tsipras ha coronato i progressi degli ultimi anni diventando il primo partito con il 26,5% delle preferenze. Subito dietro si è piazzato il partito di destra del premier Antonis Samaras, Nuova Democrazia, il quale ha perso però quasi dieci punti rispetto a cinque anni fa, attestandosi al 23%.

Devastante è stata la sconfitta dei socialisti del PASOK, ex primo partito greco e da tempo ombra di se stesso dopo avere presieduto all’inaugurazione delle politiche di devastazione sociale somministrate da Bruxelles e dal Fondo Monetario Internazionale. Il PASOK ha ottenuto appena l’8%, meno ancora del già disastroso risultato delle legislative del 2012 (13%) e quasi trenta punti in meno delle europee del 2009. In attesa dei risultati delle amministrative, che si sono tenute sempre domenica in Grecia, Tsipras ha festeggiato quella che ha definito come “una vittoria contro l’austerity”, per chiedere poi elezioni anticipate. Come è ovvio, SYRIZA ha capitalizzato la frustrazione degli elettori greci per il processo di impoverimento di massa ordinato dagli ambienti finanziari internazionali tramite l’Unione Europea.

In attesa dei risultati delle amministrative, che si sono tenute sempre domenica in Grecia, Tsipras ha festeggiato quella che ha definito come “una vittoria contro l’austerity”, per chiedere poi elezioni anticipate. Come è ovvio, SYRIZA ha capitalizzato la frustrazione degli elettori greci per il processo di impoverimento di massa ordinato dagli ambienti finanziari internazionali tramite l’Unione Europea.

In molti, tuttavia, fanno notare come il movimento di Tsipras - protagonista nei mesi scorsi di svariate apparizioni pubbliche in Europa e negli Stati Uniti per rassicurare i propri interlocutori - oltre a promettere un’inversione di rotta sul fronte dei tagli alla spesa pubblica e agli stipendi, intenda soltanto rinegoziare i termini per il rimborso del debito della Grecia con UE/FMI, prospettando tutt’al più solo un lieve allentamento della morsa nella quale si trova costretto da anni questo paese.

Nonostante l’avanzata della sinistra, qualche progresso lo ha fatto segnare anche l’estrema destra dei neofascisti di Alba Dorata (Chrysi Avgi), neutralizzando in parte i tentativi di emarginazione nei suoi confronti degli ultimi mesi. Il partito guidato dall’anti-semita Nikolaos Michaloliakos ha superato il 9%, migliorando sensibilmente le prestazioni delle ultime tornate elettorali.

A differenza di Francia, Gran Bretagna e Grecia, in Spagna i due principali partiti del panorama politico hanno conservato il primato, anche se le perdite in termini di voti sono apparse notevoli. Il Partito Popolare (PP) al governo, in particolare, ha assistito ad una vera e propria emorragia nonostante sia risultato il più votato con il 26% dei suffragi. Il PP aveva vinto le elezioni parlamentari nel 2011 con quasi il 45%, mentre alle europee del 2009 aveva superato il 42%.

Male è andato anche il Partito Socialista (PSOE), fermatosi al 23% contro il già fallimentare 29% del 2011 e il 38,5% del 2009. A chiarire il cambiamento di attitudine degli elettori spagnoli è ancor più il dato combinato dei voti raccolti da PP e PSOE, pari a oltre l’80% del totale nel 2009 e nemmeno in grado di toccare il 50% dopo il voto di domenica.

A beneficiare del crollo di PP e PSOE sono stati partiti e formazioni di sinistra che hanno fatto campagna elettorale con un messaggio contro l’austerity. L’alleanza Sinistra Plurale e “Podemos”, partito nato recentemente dal movimento degli “Indignados”, hanno sfiorato rispettivamente il 10% e il 9%. Buoni risultati hanno fatto registrare infine anche i partiti separatisti catalani.

Relativamente in controtendenza sono apparsi i risultati della Germania, caratterizzati dalla tenuta dei partiti di governo CDU/CSU e SPD. Il partito della cancelliera Merkel ha chiuso al 36% e i socialdemocratici a poco meno del 28%. Mentre questi ultimi sono cresciuti sia rispetto alle europee del 2009 che alle recenti elezioni federali, la CDU/CSU ha registrato una certa flessione.

Se i Verdi e Die Linke sono stati tutto sommato stabili, gli anti-europeisti di AfD (Alternativa per la Germania), pur salendo al 6,5%, non hanno sfondato. Uno dei dati più inquietanti provenienti dal voto di domenica in Germania è invece la probabile conquista di un seggio al Parlamento europeo del Partito Nazionaldemocratico tedesco (NDP) di ispirazione neo-nazista, in grado per la prima volta di superare quota 1%. In linea generale, sono stati i partiti anti-europeisti di estrema destra a crescere, a discapito soprattutto di quelli di centro-sinistra. Uno dei dati più eclatanti, oltre che dalla Francia, è giunto dalla Danimarca, dove il Partito Popolare (DF) ultranazionalista e xenofobo ha ottenuto più di un quarto dei voti espressi, davanti al Partito Social Democratico di governo, fermatosi al 19%.

In linea generale, sono stati i partiti anti-europeisti di estrema destra a crescere, a discapito soprattutto di quelli di centro-sinistra. Uno dei dati più eclatanti, oltre che dalla Francia, è giunto dalla Danimarca, dove il Partito Popolare (DF) ultranazionalista e xenofobo ha ottenuto più di un quarto dei voti espressi, davanti al Partito Social Democratico di governo, fermatosi al 19%.

Primo partito è stato allo stesso modo l’N-VA (Nuova Alleanza Fiamminga) con il 16,5% in un Belgio interessato anche dalle elezioni legislative, mentre in Austria il Partito della Libertà (FPÖ) è giunto dietro sia al Partito Popolare di centro destra (ÖVP) che ai Social Democratici (SPÖ) ma, con quasi il 20% ha superato di otto punti il risultato delle precedenti europee.

Complessivamente, i risultati del voto di domenica dovrebbero confermare il gruppo del Partito Popolare Europeo come il più numeroso nel parlamento appena eletto, con circa 214 seggi sui 751 totali contro i 274 raccolti nel 2009. I socialisti europei dovrebbero avere invece attorno ai 186 seggi, mentre il resto sarà diviso tra gruppi minori e indipendenti non affiliati.

I nuovi equlibri renderanno perciò più probabile l’elezione a presidente della Commissione Europea dell’ex premier lussemburghese, Jean-Claude Juncker, uno dei più convinti sostenitori delle politiche di rigore all’interno dell’Unione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Si chiama Abubakar Shekau e da qualche settimana è la nuova icona del terrorismo islamico. Capo di Boko Haram, organizzazione jihadista nigeriana che ha ucciso circa 3mila persone negli ultimi cinque anni, ha raggiunto la fama internazionale lo scorso 14 aprile, data del sequestro di oltre 200 ragazze nel dormitorio di una scuola vicino al confine con il Camerun (da cui la campagna virale #BringBackOurGirls). La settimana scorsa, inoltre, i suoi uomini hanno fatto esplodere una bomba nel più grande mercato di Jos, città al centro della Nigeria, uccidendo più di 120 persone.

Da dove arrivano e cosa vogliono Abubakar Shekau e la sua Boko Haram? Per rispondere a queste domande si può rispolverare ancora una volta l'immagine banale e idealizzata (ma comodissima) che dal 2001 si associa al terrorismo islamico. Il ritornello è lo "scontro di civiltà", il fine ultimo sempre lo stesso: uccidere gli infedeli e imporre la Shari'a come unica legge. Ma se davvero è tutto così semplice e lineare, da dove arrivano i soldi?

L'organizzazione nigeriana è una realtà locale, eppure ha una struttura evidentemente manovrata dall'alto e dispone di risorse impossibili da ottenere solo attraverso scorribande, rapimenti e saccheggi. Secondo un'analisi pubblicata da Mondafrique.com e firmata da Alain Chouet, ex-ufficiale dei servizi segreti francesi, la maggior parte dei fondi "non può che arrivare dai ricchi sponsor stranieri interessati per varie ragioni alle attività del movimento". Chi, in particolare? "Non è un segreto per nessuno - scrive ancora Chouet - che i finanziatori del jihadismo internazionale si trovino nelle ricche petro-monarchie della Penisola arabica". Si tratterebbe perciò di donatori privati, attivi nell'industria del petrolio e assai preoccupati dagli sviluppi politici in Nigeria.

L'attività di Boko Haram, infatti, s'inserisce in un doppio contesto: i complessi rapporti politici e militari fra il Nord musulmano (che rappresenta il 45% della popolazione) e il sud cristiano e animista (rispettivamente il 35 e il 20%), portano con sé la lotta per il controllo dei giacimenti di petrolio (di cui il Paese è il sesto maggior esportatore al mondo), localizzati principalmente nella Nigeria meridionale.

Negli ultimi 15 anni di para-democrazia dopo le elezioni libere del 1999, le élite del Nord musulmano - che storicamente controllavano i posti di maggior responsabilità nell'esercito e nell'amministrazione dello Stato - hanno progressivamente smarrito la propria capacità di dominare il Sud, perdendo il controllo delle rendite legate agli idrocarburi, che - fra l'altro - permettevano di comprare la fedeltà politica delle stesse popolazioni del nord.  Questo fenomeno ha contribuito in modo decisivo alla costituzione di gruppi estremisti, primo fra tutti Boko Haram, nato nel 2002. Lo sviluppo e la lunga sopravvivenza di questi movimenti, invece, si devono al denaro in arrivo dall'estero, dove l'inversione dei rapporti di forza in Nigeria ha alimentato il timore che il Paese potesse allontanarsi dalla sfera d'influenza della dell'Opaep (l'Organizzazione dei Paesi arabi esportatori di petrolio).

Questo fenomeno ha contribuito in modo decisivo alla costituzione di gruppi estremisti, primo fra tutti Boko Haram, nato nel 2002. Lo sviluppo e la lunga sopravvivenza di questi movimenti, invece, si devono al denaro in arrivo dall'estero, dove l'inversione dei rapporti di forza in Nigeria ha alimentato il timore che il Paese potesse allontanarsi dalla sfera d'influenza della dell'Opaep (l'Organizzazione dei Paesi arabi esportatori di petrolio).

In sostanza, la paura delle petro-monarchie (e delle majors loro clienti) è che una Nigeria controllata dal Sud non musulmano possa lanciarsi in forme d'indipendentismo economico e politico contrarie agli interessi arabi, come il frazionamento della proprietà dei giacimenti, o peggio la loro nazionalizzazione, o ancora il rifiuto di rispettare le quote di produzione volte a mantenere il prezzo del petrolio al massimo della capacità di sopportazione dei mercati internazionali.

Oltre alle agli interessi e ai finanziamenti esterni, esistono poi una serie di fattori interni che hanno favorito il successo di Boko Haram, pur non avendo nulla a che fare con la contrapposizione musulmani-cristiani. "Corruzione, ingiustizie e delusione per il fatto che la fine del regime militare e 15 anni di democrazia non hanno migliorato le condizioni di vita - spiega Matthew Hassan Kukah, vescovo di Sokoto, in una dichiarazione pubblicata su L'Espresso - sono diventate una miscela esplosiva, anche a causa delle esecuzioni sommarie e degli abusi dell’esercito. Che Boko Haram si richiami alla religione è inevitabile, perché in Nigeria la religione è l’unico segno di appartenenza comprensibile a tutti".

E' probabile che anche il valore dei petroldollari sia comprensibile a tutti, in Nigeria come nel resto del mondo. Ma a spiegare ogni cosa soltanto con la furia della jihad si fa molto prima.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La firma a Shanghai del monumentale accordo di fornitura di gas naturale tra la Russia e la Cina rappresenta in prospettiva un evento in grado di scombinare gli equlibri energetici in Asia e non solo, se non addirittura gli assetti strategici globali emersi al termine della Guerra Fredda. La partnership sempre più salda tra Mosca e Pechino - in ambito energetico ma anche economico e militare - costituisce infatti un serio problema per gli Stati Uniti.

L'accordo mette in discussione la già stentata “svolta” asiatica di Washington in funzione di contenimento della Cina, sulla quale dovrebbero basarsi in gran parte i progetti americani per la conservazione di un ordine mondiale unipolare di fronte all’inesorabile declino della (ancora per poco) prima potenza economica del pianeta.

Quando già i media ufficiali d’oltreoceano stavano festeggiando la mancata firma sul contratto di fornitura di gas al termine del primo giorno trascorso dal presidente russo Putin in Cina, l’annuncio dell’accordo raggiunto ha cominciato invece a circolare nella giornata di mercoledì, mandando senza dubbio un brivido tra gli occupanti delle stanze del potere di Washington e i think tank americani impegnati a disegnare un futuro radioso per l’unica presunta superpotenza globale.

Già le sole dimensioni dell’intesa tra la russa Gazprom e la cinese CNPC (China National Petroleum Corporation) rivelano l’importanza di quanto accaduto questa settimana a Shanghai. Come è ormai noto, la Russia fornirà a partire dal 2018 e per 30 anni qualcosa come 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno alla Cina per un valore complessivo di circa 400 miliardi di dollari.

Ciò ammonta al 20% delle attuali forniture complessive di gas russo ai paesi europei e ad un aumento di un quarto delle esportazioni di gas di Mosca al di fuori dell’ex blocco sovietico. Questi numeri già molto importanti sono destinati però a salire nel prossimo futuro, visto che un altro aspetto determinante dell’accordo prevede investimenti per 75 miliardi di dollari nella costruzione o nell’ammodernamento di gasdotti e altre infrastrutture energetiche nella sconfinata area di confine tra i due paesi.

Con le entrate ottenute dal contratto cinese, in particolare, Gazprom potrà investire 55 miliardi di dollari - gli altri 20 saranno a carico dei cinesi - in impianti e condutture in Siberia orientale che favoriranno le esportazioni anche verso altri paesi, inclusi i due principali alleati americani in Estremo Oriente: Giappone e Corea del Sud.

I negoziati sul gas tra Cina e Russia erano in corso da un decennio e in svariate occasioni era sembrata imminente una possibile intesa. Uno dei punti più spinosi era rappresentato dal costo delle forniture, con entrambe le parti interessate ad attendere e sfruttare le migliori condizioni possibli nel momento in cui esse si fossero presentate. Il prezzo finale non è stato resto noto ma dovrebbe essere stato fissato in termini vantaggiosi soprattutto per Pechino. Secondo gli analisti di RBC Capital Markets, infatti, le condizioni di acquisto stabilite dovrebbero garantire alla Cina un afflusso sicuro di gas naturale ad un costo tra il 25% e il 40% inferiore a quanto sborsa oggi per importare gas liquefatto (LNG) via mare.

Il prezzo finale non è stato resto noto ma dovrebbe essere stato fissato in termini vantaggiosi soprattutto per Pechino. Secondo gli analisti di RBC Capital Markets, infatti, le condizioni di acquisto stabilite dovrebbero garantire alla Cina un afflusso sicuro di gas naturale ad un costo tra il 25% e il 40% inferiore a quanto sborsa oggi per importare gas liquefatto (LNG) via mare.

Le condizioni di vendita del gas russo alla Cina potrebbero perciò creare problemi di competitività per le maggiori multinazionali operanti nell’ambito dell’LNG, così come finirebbero per essere poco vantaggiosi gli investimenti annunciati in impianti per l’esportazione di gas liquefatto negli Stati Uniti, soprattutto se destinato al continente asiatico.

Uno dei vantaggi per la Russia - oltre a quello economico - è legato invece al fatto che i due giacimenti in Siberia da cui deriverà il gas diretto in Cina sono oggi poco sviluppati e senza la sigla di un contratto di queste dimensioni con Pechino avrebbero avuto poche chances di venire sfruttati.

L’appetito cinese per le risorse energetiche, inoltre, dovrebbe continuare a salire vertiginosamente nei prossimi anni e la Russia potrebbe beneficiarne ulteriormente. Il fabbisogno di gas naturale della Cina nel 2013 è stato di 170 miliardi di metri cubi e, secondo le previsioni, salirà a 420 miliardi entro il 2020.

In ogni caso, l’accelerazione delle trattative e la volontà dei governi di Mosca e Pechino di far coincidere la firma dell’accordo con l’incontro a Shanghai tra Putin e il presidente cinese, Xi Jinping, sono state la conseguenza dei fatti in corso in Ucraina e del desiderio del Cremlino di rispondere a sanzioni e minacce dell’Europa, impegnata - almeno a parole - a cercare fonti di approvvigionamento di gas alternative alla Russia.

Per la Cina, l’importanza della partnership in ambito energetico con la Russia è rappresentata poi dalla possibilità di garantirsi forniture certe e di lungo periodo via terra da un paese confinante e, soprattutto, al di fuori delle rotte presidiate dagli Stati Uniti. La gran parte delle importazioni cinesi di petrolio e gas naturale viaggia oggi per mare, nelle acque cioè al largo delle coste sud-orientali del paese, dove è sempre più fitta la presenza militare americana, rendendo estremamente seria la minaccia di una interruzione delle forniture in caso di esplosione di una qualche crisi.

Oltre a questo rischio, Pechino ha indubbiamente valutato anche quello degli ostacoli posti spesso proprio dagli USA e dai loro alleati al mantenimento e all’allargamento dei rapporti energetici con paesi mediorientali, africani e sudamericani. Infatti, alcune delle maggiori crisi scoppiate in questi anni riguardano frequentemente paesi che sono o sono stati importanti fornitori di gas o petrolio per la Cina, come Iran, Libia, Sudan e Venezuela.

In un quadro più ampio, il fondamentale accordo russo-cinese sul gas si inserisce a pieno titolo nei processi in atto da tempo che stanno producendo una trasformazione verso un mondo multipolare, rafforzando anzi in maniera determinante questa evoluzione.

La collaborazione a tutto campo tra Mosca e Pechino - nonostante più di una divergenza di interessi - appare cioè come l’asse portante di una rete di alleanze, accordi commerciali e partnership strategiche che vede come protagonisti svariati paesi emergenti, sempre più svincolati dai legami con gli Stati Uniti e l’Europa. Questa tendenza si è concretizzata in gruppi e organizzazioni varie come i cosiddeti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) o l’eurasiatica Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (SCO), vista da molti come possibile futuro contrappeso alla stessa NATO, ma anche il finora oscuro CICA - un forum intergovernativo per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Asia - che ha fatto da cornice questa settimana allo storico accordo tra Putin e Xi a Shanghai.

Questa tendenza si è concretizzata in gruppi e organizzazioni varie come i cosiddeti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) o l’eurasiatica Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (SCO), vista da molti come possibile futuro contrappeso alla stessa NATO, ma anche il finora oscuro CICA - un forum intergovernativo per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Asia - che ha fatto da cornice questa settimana allo storico accordo tra Putin e Xi a Shanghai.

In questa realtà sta nascendo anche l’ipotesi realmente rivoluzionaria dell’utilizzo di una nuova moneta, o una serie di monete, per i pagamenti internazionali alternativa al dollaro, come conferma un dato del Fondo Monetario Internazionale secondo il quale nell’ultimo decennio le riserve monetarie “non in dollari” nei mercati emergenti sono salite del 400%.

Un’evoluzione, insomma, che promette una sempre più marcata marginalizzazione degli Stati Uniti e la perdita da parte di questi ultimi dello status di prima potenza economica e militare del pianeta, quanto meno sul medio o lungo periodo.

Di fronte a questa minaccia, è facile intuire le motivazioni che stanno dietro ai tentativi di Washington di rivolgere attenzioni e risorse sempre più verso l’Asia o la Russia, sia pure facendo aumentare i rischi di un conflitto rovinoso, come appare chiaro in Ucraina e in Estremo Oriente con la riesplosione delle contese territoriali tra la Cina e svariati paesi vicini.

Un’aggressività, quella del governo USA, che potrà però fare ben poco per fermare un cambiamento, annunciato dalla stretta di mano di mercoledì tra Putin e Xi, che - sia pure incapace di superare le contraddizioni del sistema capitalistico - sembra prefigurare un pianeta nel quale un numero sempre maggiore di paesi, in Asia come in Africa o in America Latina, vede il proprio futuro non più legato necessariamente a quello dell’Occidente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

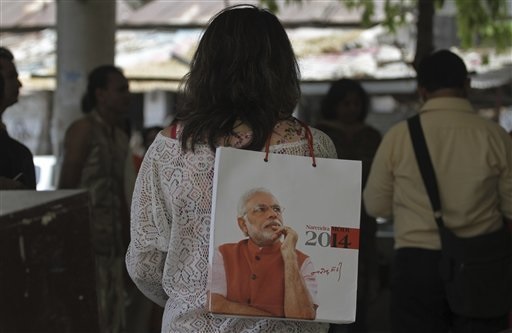

Dopo il successo elettorale riconosciuto ufficialmente qualche giorno fa, il Partito Popolare Indiano (BJP, Bharatiya Janata Party) ha visto il proprio leader, Narendra Modi, ottenere la nomina a primo ministro dal presidente Pranab Mukherjee. Il partito suprematista indù ha insolitamente conquistato la maggioranza assoluta dei seggi della camera bassa (“Lok Sabha”) del Parlamento indiano, consentendo al nuovo governo di imporre un’agenda politica basata su una serie di “riforme” ultraliberiste che smaschereranno in fretta la retorica populista adottata durante la campagna elettorale appena conclusa.

I 282 seggi ottenuti sui 543 complessivi dal BJP sono principalmente il risultato dell’avversione diffusa tra l’elettorato indiano nei confronti del Partito del Congresso, correttamente ritenuto responsabile della situazione in cui versa ancora la grandissma maggioranza della popolazione, costretta a fare i conti con povertà endemica, disoccupazione, corruzione, clientelismo, inflazione alle stelle e crescenti disparità sociali.

La misura della vittoria del partito di Modi è però soprattutto il risultato del sistema elettorale maggioritario indiano, visto che complessivamente il BJP ha ottenuto 172 milioni di voti - pari ad appena il 31% dei consensi espressi - in un paese che conta 1,2 miliardi di abitanti. Il numero dei voti è comunque più del doppio rispetto a quello fatto registrare dal partito nel 2009 e quest’ultimo ha inflitto al Partito del Congresso di Sonia Gandhi la sconfitta più pesante della propria storia (19,3%, 44 seggi).

Il vero entusiasmo per il BJP in India, in sostanza, lo si è visto non tanto tra i ceti più poveri, bensì tra i vertici delle grandi aziende, tra la borghesia urbana e negli ambienti del fondamentalismo indù dove Modi ha mosso i primi passi della sua folgorante carriera politica. Il business indiano, infatti, così come gli ambienti finanziari internazionali, aveva da tempo scaricato il Partito del Congresso, ritenuto incapace di implementare le “riforme” di libero mercato richieste di fronte alla resistenza manifestata dalla sua base elettorale.

In cima alla lista dei provvedimenti che il nuovo governo sarà chiamato ad adottare ci sono misure estremamente impopolari, come la soppressione dei sussidi energetici pubblici, la flessibilizzazione del mercato del lavoro, le privatizzazioni, il passaggio ad una tassazione regressiva che favorirà i redditi più alti e la fine delle restrizione all’afflusso di capitali stranieri, il tutto nascosto dietro a proclami che prospettano iniziative per rinvigorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

Questa agenda era stata fondamentalmente accettata anche dal Partito del Congresso. Il suo governo, agli inizi degli anni Novanta, aveva peraltro già inaugurato la svolta neo-liberista che avrebbe gettato le basi per la trasformazione dell’India in un serbatoio di manodopera a basso costo per il capitale internazionale. Ma la sua implementazione è stata giudicata troppo lenta e incerta di fronte agli affanni dell’economia domestica.

Inoltre, il Partito della dinastia Gandhi ha avuto la colpa di continuare ad impiegare una certa retorica progressista, promettendo di allargare le maglie del welfare indiano e di aumentare la spesa pubblica per finanziare programmi contro la povertà.

In un clima internazionale profondamente mutato dopo la crisi finanziaria globale del 2008 e con l’acuirsi della competizione sui mercati internazionali, Narendra Modi e il BJP sono stati visti come gli strumenti più adatti per procedere con la terapia d’urto voluta dalla borghesia indiana. All’interno del nuovo partito di governo c’è comunque una chiara percezione delle tensioni sociali che genereranno le politiche dei prossimi mesi, tanto che lo stesso Modi nella giornata di martedì ha ritenuto di doversi presentare in Parlamento come l’uomo dei poveri. Il premier in pectore ha affermato che la sua azione di governo sarà a favore “delle aree rurali, dei contadini, degli intoccabili, dei più deboli…” e la priorità sarà “la soddisfazione delle aspirazioni e delle speranze dei poveri”.

All’interno del nuovo partito di governo c’è comunque una chiara percezione delle tensioni sociali che genereranno le politiche dei prossimi mesi, tanto che lo stesso Modi nella giornata di martedì ha ritenuto di doversi presentare in Parlamento come l’uomo dei poveri. Il premier in pectore ha affermato che la sua azione di governo sarà a favore “delle aree rurali, dei contadini, degli intoccabili, dei più deboli…” e la priorità sarà “la soddisfazione delle aspirazioni e delle speranze dei poveri”.

In realtà, quelle che attendono l’India saranno politiche di classe pressoché interamente orientate alla promozione del business e fatte di attacchi alle classi più povere. A confermarlo subito dopo la diffusione dei risultati delle elezioni è stato ad esempio il leader del BJP, Subramanian Swamy, il quale in un’intervista al quotidiano The Hindu ha prospettato la fine dei sussidi statali per i beni alimentari e le forniture di energia, la vendita di beni pubblici e delle risorse naturali, l’abolizione delle imposte sul reddito. Secondo Swamy, non sarebbe stato possibile discutere di simili idee “rivoluzionarie” in campagna elettorale, poiché il suo partito sarebbe stato accusato di essere “a favore dei ricchi”.

Alcune di queste ricette sono ricalcate su quelle adottate negli ultimi anni nello stato indiano di Gujarat, guidato proprio da Narendra Modi. Il modello Gujarat viene infatti esaltato per il clima estremamente favorevole al business e la drammatica compressione dei diritti dei lavoratori. Un modello di contenimento delle tensioni sociali basato anche sull’incoraggiamento del nazionalismo indù, sfociato nei pogrom anti-musulmani del 2002 che fecero centinaia di vittime e per i quali Modi viene da molti ritenuto in parte responsabile.

Proprio in relazione agli eventi del 2002, Modi era stato al centro di una controversia con il governo degli Stati Uniti, il quale nel 2005 gli aveva negato un visto di ingresso. Da quanto Modi è stato selezionato dal suo partito come candidato premier e in seguito alla diffusione dei primi sondaggi che davano quasi certa una vittoria del BJP nelle elezioni, l’amministrazione Obama ha però lanciato più di un segnale di distensione, mostrandosi pronta a dimenticare il suo coinvolgimento nei crimini contro la minoranza musulmana nello stato di Gujarat.

Il tentativo americano di coinvolgere in maniera definitiva l’India nei propri disegni anti-cinesi nel continente asiatico dovrebbe infatti trovare un alleato più sicuro nel prossimo premier. Modi, d’altra parte, è stato protagonista in campagna elettorale di svariate dichiarazioni incendiarie contro i vicini dell’India, a cominciare proprio dalla Cina. Nel mese di febbraio, ad esempio, nel corso di una visita nello stato di Arunachal Pradesh, dove una parte del territorio di confine viene rivendicata da Pechino, aveva affermato che la Cina deve “rinunciare alle proprie attitudini espansioniste”. Questa settimana, poi, il segretario di Stato americano, John Kerry, si è complimentato con il leader del BJP già sulla lista nera di Washington, definendo significativamente la partnership degli USA con l’India come “assolutamente vitale”. Inoltre, lo stesso presidente Obama la settimana scorsa aveva invitato Modi alla Casa Bianca “alla prima occasione”.

Questa settimana, poi, il segretario di Stato americano, John Kerry, si è complimentato con il leader del BJP già sulla lista nera di Washington, definendo significativamente la partnership degli USA con l’India come “assolutamente vitale”. Inoltre, lo stesso presidente Obama la settimana scorsa aveva invitato Modi alla Casa Bianca “alla prima occasione”.

Anche l’altro caposaldo dell’arco di alleanze americane in Asia - il governo giapponese - ha mostrato apprezzamento nei confronti di Modi nei giorni scorsi. Il primo ministro di estrema destra, Shinzo Abe, ha affermato che i rapport tra India e Giappone hanno “il più grande potenziale di sviluppo di qualsiasi altra relazione bilaterale nel pianeta”.

Dalla Cina e dal Pakistan, in ogni caso, non sono giunte per ora reazioni particolari al successo elettorale del BJP, a parte dichiarazioni ufficiali che esprimono meccanicamente la disponibilità a lavorare con il nuovo primo ministro.

Lo stesso Modi ha però invitato a Delhi il premier pakistano, Nawaz Sharif, in occasione del suo insediamento previsto per lunedì prossimo, mentre un think tank cinese ha salutato il prossimo capo di governo indiano come il “Nixon indiano”, in riferimento al cambiamento prodotto negli equlibri internazionali dopo la visita dell’ex presidente americano a Pechino nel 1972.

Modi, d’altra parte, ha già visitato la Cina in tre occasioni durante il suo incarico di primo ministro del Gujarat, principalmente per promuovere gli scambi commerciali tra il vicino settentrionale e il suo stato.

Sulle relazioni economiche sembra porre ora l’accento anche la dirigenza cinese per mantenere buoni rapporti con Delhi, ma la svolta verso destra del governo entrante di Narendra Modi e l’inasprirsi della rivalità con gli Stati Uniti e i loro alleati in Asia promettono più di una scintilla sul fronte diplomatico tra i due pasi più popolosi del pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Un nuovo capitolo dello stallo politico thailandese è stato aggiunto nella primissima mattinata di martedì con l’ingresso diretto nella crisi in corso delle Forze Armate indigene, senza dubbio l’istituzione più potente del paese del sud-est asiatico. In un’apparizione televisiva alle 3 del mattino locali, il comandante Prayuth Chan-ocha ha annunciato l’adozione della legge marziale, prefigurando così un sempre più probabile colpo di Stato, sia pure con modalità ancora da appurare.

La decisione dell’esercito sarebbe stata presa per ristabilire l’ordine pubblico in Thailandia dopo sei mesi di scontri provocati dalle proteste dell’opposizione che continua a chiedere l’installazione di un esecutivo non eletto per mettere in atto una serie di “riforme”, volte sostanzialmente a impedire il ritorno al potere del clan Shinawatra.

L’occasione per dichiarare la legge marziale sembra essere giunta settimana scorsa dopo un attentato contro un gruppo di manifestanti anti-governativi a Bangkok che ha fatto 3 morti. Prayuth ha intimato alle formazioni allineate all’opposizione e a quelle filo-governative (“Camicie rosse”) di non allontanarsi dai siti in cui sono accampate, così da evitare scontri.

Soprattutto, il potente generale thailandese ha tenuto a rassicurare la popolazione che quello in corso non sarebbe un colpo di stato, chiedendo perciò la continuazione delle normali attività di tutti i giorni.

In realtà, la legge marziale consente alle Forze Armate di assumere ampi poteri, tra cui quelli di proibire assemblee pubbliche, perquisire edifici e veicoli privati a piacimento, imporre il coprifuoco, chiuedere i media, nonché sottoporre a interrogatorio e arrestare chiunque venga considerato come possibile sospetto.

Inoltre, nonostante la costituzione thailandese preveda la legge marziale, per giustificarne l’implementazione Prayuth nel suo annuncio ha fatto riferimento in maniera inquietante ad una norma del 1914, quando il paese era ancora una monarchia assoluta.

Il governo provvisorio di Bangkok, da parte sua, ha cercato di minimizzare la decisione dei militari, con il ministro della Giustizia ad interim, Chaikasem Nitisiri, impegnato a garantire che l’esecutivo “non ha problemi” con la legge marziale e che continuerà a “governare normalmente il paese”. Tuttavia, l’imposizione della legge marziale non è stata coordinata con le autorità di governo, le quali hanno appreso la notizia solo in seguito all’apparizione televisiva del capo delle Forze Armate.

Un’altra dichiarazione del generale Prayuth, inoltre, ha già sottratto al governo alcune competenze nell’ambito della sicurezza, sciogliendo cioè l’organo del gabinetto deputato a questo incarico (Centro per l’amministrazione della Pace e dell’Ordine), per essere sostituito da un’apposita unità dell’esercito.

Se poi le stazioni televisive hanno ricevuto indicazione di continuare a trasmettere i loro programmi, i militari hanno di fatto chiuso una decina di reti affiliate ai vari partiti politici, mentre a tutti i media è stato fatto divieto di “riportare o distribuire notizie o immagini che possano danneggiare la sicurezza nazionale”. Malgrado le rassicurazioni, il governo nutre profondi timori per la situazione venutasi a creare nel paese, come confermano le dichiarazioni rilasciate dal primo ministro Niwattumrong Boonsongpaisan. Quest’ultimo - nominato recentemente dopo la rimozione di Yingluck Shinawatra in seguito ad una sentenza politica della Corte Costituzionale che l’ha ritenuta responsabile di abuso di potere - ha chiesto ai militari di rispettare la Costituzione, sostenendo che “qualsiasi operazione venga intrapresa [per ristabilire l’ordine] deve essere pacifica, non violenta e imparziale”.

Malgrado le rassicurazioni, il governo nutre profondi timori per la situazione venutasi a creare nel paese, come confermano le dichiarazioni rilasciate dal primo ministro Niwattumrong Boonsongpaisan. Quest’ultimo - nominato recentemente dopo la rimozione di Yingluck Shinawatra in seguito ad una sentenza politica della Corte Costituzionale che l’ha ritenuta responsabile di abuso di potere - ha chiesto ai militari di rispettare la Costituzione, sostenendo che “qualsiasi operazione venga intrapresa [per ristabilire l’ordine] deve essere pacifica, non violenta e imparziale”.

D’altra parte, visto lo scenario attuale appare difficile credere che l’azione dei militari non rappresenti la preparazione della rimozione definitiva del governo eletto guidato dal partito Pheu Thai. Nelle prossime ore, secondo gli osservatori, risulterà chiaro se le Forze Armate riterranno più opportuno portare a termine un golpe a tutti gli effetti o, più probabilmente, se delegheranno la deposizione dell’esecutivo ai tribunali o al Senato, al centro in questi giorni delle manovre dell’opposizione per forzare la nomina di un nuovo primo ministro.

L’irruzione dei generali sulla scena politica thailandese era comunque ampiamente prevedibile e lo stesso Prayuth da mesi avvertiva che, pur non essendo interessati ad un colpo di stato, i militari sarebbero intervenuti nel caso le violenze nel paese fossero aumentate. La presunta neutralità finora ribadita dalle Forze Armate è però poco credibile, viste le tradizionali simpatie per l’opposizione e il loro allineamento con le altre istituzioni ostili a Thaksin (monarchia, burocrazia statale).

I militari, inoltre, avevano già deposto il premier-miliardario con un colpo di stato nel 2006, mentre nei giorni scorsi non hanno mosso un dito per impedire ai manifestanti anti-governativi di occupare una parte del palazzo del governo dove si trovava il primo ministro ad interim.

Il gabinetto del Pheu Thai si trova così in una posizione sempre più precaria e, probabilmente, con i giorni contati. I tentativi di indire una nuova tornata elettorale per il 20 di luglio dopo il voto di febbraio annullato dalla Corte Costituzionale sembrano essere ormai falliti, con la Commissione Elettorale - anch’essa simpatizzante dell’opposizione - che ha citato i probabili disordini che verrebbero nuovamente causati dalle inevitabili proteste di piazza dell’opposizione.

La crescente campagna anti-governativa è resa possibile anche dall’evidente riluttanza dei leader del Pheu Thai e delle “Camicie rosse” a mobilitare i propri sostenitori, organizzati nel Fronte Unito per la Democrazia contro la Dittatura (UDD). Martedì, infatti, il leader di questa organizzazione, Jatuporn Promphan, si è rifiutato di condannare l’adozione della legge marziale, invitando anzi i propri uomini accampati a Bangkok a collaborare con i militari.

Addirittura, lo stesso Jatuporn si è detto disponibile a negoziare con il leader dell’opposizione di piazza, l’ex vice primo ministro Suthep Thaugsuban, se il generale Prayuth dovesse accettare di ricoprire il ruolo di mediatore. I vertici dell’UDD nelle scorse settimane avevano più volte minacciato una marcia di milioni di persone sulla capitale nel caso il governo eletto fosse stato deposto con la forza ma il procedere degli eventi verso questa soluzione non ha comunque portato per il momento a nessuna reale mobilitazione.

I vertici dell’UDD nelle scorse settimane avevano più volte minacciato una marcia di milioni di persone sulla capitale nel caso il governo eletto fosse stato deposto con la forza ma il procedere degli eventi verso questa soluzione non ha comunque portato per il momento a nessuna reale mobilitazione.

Il timore del governo e dell’UDD è forse quello che le forze su cui si basano da oltre un decennio i successi del clan Shinawatra, vale a dire le classi più disagiate della Thailandia e quelle tradizionalmente escluse dal potere, possano sfuggire di mano e avanzare richieste di cambiamenti sociali ben più radicali di quelli approvati finora da Thaksin e Yingluck.

In definitiva, in presenza di tensioni sociali esplosive e con una situazione economica sempre più pesante, il governo auspica una soluzione indolore della crisi anche tramite l’intervento dei militari, a patto che questi ultimi non attuino l’ennesimo colpo di stato della storia thailandese.

Sul finire della giornata di martedì, intanto, il governo del premier Niwattumrong ha convocato una riunione di emergenza dell’esecutivo, mentre la Commissione Elettorale ha fatto sapere di avere ricevuto dal gabinetto provvisorio una richiesta per tenere le elezioni il 3 agosto prossimo. La stessa Commissione deciderà mercoledì se accogliere o meno la richiesta.

Tra le reazioni provenienti dall’estero, infine, spicca la mancata condanna delle Forze Armate da parte di Washington, in linea con l’atteggiamento tenuto dall’amministrazione Obama all’indomani delle sentenze anti-democratiche che i tribunali thailandesi hanno recentemente emesso contro l’ex premier Yingluck.

Il Dipartimento di Stato americano si è limitato ad emanare il consueto appello ad evitare atti di violenza, nella speranza che i militari - con cui gli USA vantano una stretta partnership - riescano ad incanalare la crisi in Thailandia verso una soluzione gradita e il meno imbarazzante possibile.