- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il giudice della corte marziale che sta processando Bradley Manning ha ritenuto l’ex analista dell’esercito colpevole di 19 dei 21 capi di imputazione contestatigli dal governo americano. Manning è stato invece assolto dall’accusa più grave e dalle implicazioni più serie, quella di “connivenza con il nemico” per avere fornito centinaia di migliaia di documenti militari e diplomatici segreti a WikiLeaks. Le sei imputazioni di cui sarebbe colpevole secondo il cosiddetto Espionage Act del 1917, tuttavia, sono ampiamente sufficienti a fargli trascorrere il resto della vita dietro le sbarre, così come a stabilire un precedente legale per perseguire nel prossimo futuro qualsiasi fuga di notizie diffuse a mezzo stampa.

Per scelta dello stesso Manning, a decidere della sua sorte non è stata una giuria bensì unicamente il giudice militare che presiede la corte marziale, colonnello Denise Lind. Le accuse per le quali quest’ultima ha ritenuto Manning colpevole potrebbero costargli fino ad un totale di 136 anni di carcere, anche se gli osservatori del processo ritengono estremamente improbabile una condanna così pesante.

La pena per Manning verrà in ogni caso stabilita al termine dell’ultima fase della corte marziale che è iniziata mercoledì e che potrebbe durare svariate settimane. Sia l’accusa che la difesa avranno la possibilità di interrogare una ventina di testimoni e, al termine del procedimento, i legali di Manning presenteranno appello, probabilmente allungando per anni la vicenda legale che coinvolge il 25enne ex militare americano. Nell’ambito della giustizia militare non sono comunque previste regole specifiche relative al minimo della pena da assegnare agli imputati giudicati colpevoli.

Quella che sta andando in scena ai danni di Bradley Manning a Fort Meade, nel Maryland, è in ogni caso una parodia della giustizia. L’unica colpa del giovane alla sbarra è infatti quella di avere deciso di mettere a rischio la propria vita per rivelare i crimini commessi da quella stessa classe politica, dai vertici militari e di intelligence che hanno di fatto emesso la sentenza di condanna nei suoi confronti.

Come hanno fatto notare alcuni commentatori subito dopo la lettura del verdetto da parte del giudice Lind, ironicamente la corte marziale di Manning si riunisce a breve distanza dal quartier generale dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA), simbolo stesso dell’illegalità dei metodi di sorveglianza messi in atto su scala globale e rivelati in queste settimane da Edward Snowden, anch’egli obiettivo della vendetta del governo americano. Quasi tutti i media “mainstream” negli Stati Uniti hanno cercato di dare risalto alla decisione del giudice Lind di assolvere Manning dall’accusa di avere favorito il nemico. Questa imputazione era stata perseguita ostinatamente dall’accusa, secondo la quale i vertici di al-Qaeda avrebbero beneficiato dell’accesso ai documenti riservati pubblicati da WikiLeaks semplicemente leggendone il contenuto su internet.

Quasi tutti i media “mainstream” negli Stati Uniti hanno cercato di dare risalto alla decisione del giudice Lind di assolvere Manning dall’accusa di avere favorito il nemico. Questa imputazione era stata perseguita ostinatamente dall’accusa, secondo la quale i vertici di al-Qaeda avrebbero beneficiato dell’accesso ai documenti riservati pubblicati da WikiLeaks semplicemente leggendone il contenuto su internet.

Questa accusa è stata lasciata cadere verosimilmente a causa della sua stessa assurdità in relazione al caso Manning e in seguito all’ondata di indignazione sollevata tra la popolazione e i rappresentanti della stampa americana. Per i media d’oltreoceano, dunque, l’assoluzione dal reato di connivenza con il nemico avrebbe evitato la criminalizzazione degli stessi giornalisti che si occupano di questioni legate alla sicurezza nazionale, anche se, in realtà, i sei capi d’accusa relativi all’Espionage Act per i quali Manning è stato giudicato colpevole forniscono abbondantemente la possibilità al governo di incriminare i cosiddetti “whistleblowers” secondo il dettato della legge reazionaria approvata quasi un secolo fa.

La sentenza di martedì, perciò, fissa un precedente inquietante per il futuro della libertà di informazione negli Stati Uniti, non solo per la probabile dura condanna che attende comunque Manning ma, appunto, anche per la vastità degli strumenti pseudo-legali nelle mani del governo per perseguire le fonti al proprio interno che intendono rivelare i crimini di cui sono testimoni.

L’intero procedimento a carico di Bradley Manning, oltretutto, ha avuto un carattere profondamente anti-democratico, a cominciare dalla sua detenzione preventiva durata oltre tre anni, durante i quali ha subito trattamenti giudicati come tortura dalle organizzazioni a difesa dei diritti civili e dalle stesse Nazioni Unite.

Durante la corte marziale, poi, svariati diritti dell’imputato sono stati regolarmente calpestati. Ad esempio, la difesa ha avuto un accesso limitato ai documenti che dovrebbero incriminare Manning, mentre, se possibile ancora più gravemente, dopo la chiusura della prima fase del procedimento e a pochi giorni dalla sentenza, il giudice Lind aveva modificato la natura di alcune imputazioni per favorire l’accusa, prendendo arbitrariamente una decisione che avrebbe dovuto rimettere in discussione l’intero procedimento.

In difesa di Bradley Manning si sono mossi molti attivisti e intellettuali americani in questi mesi, anche se una mobilitazione più massiccia della popolazione è stata ostacolata sia dal modo in cui la maggior parte dei media ha coperto la sua vicenda sia dall’incessante campagna di discredito orchestrata dalla politica di Washington.

Inoltre, fin dall’inizio della corte marziale, i legali di Manning hanno deciso di evitare di sollevare un dibattito sul merito e la gravità delle informazioni rivelate dal loro assistito, puntando piuttosto sul tentativo di dipingerlo come un giovane ingenuo senza cattive intenzioni nei confronti del governo. Al contrario, le azioni di Manning e le dichiarazioni da lui rilasciate in aula hanno evidenziato una chiara consapevolezza della serietà dei crimini svelati con un gesto che avrebbe dovuto portare ad una maggiore consapevolezza tra la popolazione dei metodi clandestini e criminali dell’imperialismo americano nel mondo. Il trattamento riservato a Manning - così come il numero record di processi (7) secondo il dettato dell’Espionage Act intentati finora dall’amministrazione Obama - rappresenta dunque un minaccioso esempio e assieme un messaggio per i potenziali “whistleblowers” all’interno delle varie agenzie del governo.

Il trattamento riservato a Manning - così come il numero record di processi (7) secondo il dettato dell’Espionage Act intentati finora dall’amministrazione Obama - rappresenta dunque un minaccioso esempio e assieme un messaggio per i potenziali “whistleblowers” all’interno delle varie agenzie del governo.

Oltre al precedente stabilito dalla corte marziale in corso a Fort Meade, in questi giorni è arrivato un ulteriore attacco frontale alla libertà di informazione negli USA in seguito ad una sentenza emessa da un giudice nell’ambito di un altro processo contro un ex membro dell’apparato della sicurezza nazionale, accusato di avere fornito informazioni riservate ad un reporter di FoxNews.

Secondo il giudice, infatti, per ottenere una condanna in un procedimento di questo genere l’accusa non deve necessariamente dimostrare che la diffusione di informazioni classificate abbia arrecato un qualche danno alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nemmeno in via ipotetica. Le fonti interne al governo, in sostanza, potrebbero essere incriminate soltanto per il fatto di avere rivelato notizie segrete di qualsiasi genere, anche se considerate universalmente inoffensive per il governo.

La fermezza con cui l’amministrazione Obama si sta muovendo per reprimere qualsiasi testimonianza dei propri crimini dimostra il terrore che la classe dirigente USA nutre nei confronti di una popolazione ben informata e dietro le cui spalle, invece, opera ormai in tutto il pianeta con metodi illegali.

Per questa ragione, l’atto eroico di Bradley Manning verrà punito duramente al termine di un processo-farsa che, quanto meno, ha mostrato chiaramente come il nemico del governo americano non sia tanto al-Qaeda o la galassia delle organizzazioni terroristiche internazionali, spesso usate da Washington per i propri fini strategici, ma lo stesso popolo americano che esso dovrebbe teoricamente rappresentare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il procedimento fallimentare avviato il 18 luglio scorso dalla città di Detroit ha superato una serie di ostacoli legali negli ultimi giorni e sembra essere destinato ad una soluzione che finirà per devastare ulteriormente le condizioni di vita di decine di migliaia di dipendenti ed ex dipendenti municipali, così come della maggior parte degli abitanti della metropoli del Michigan che vedranno sparire i servizi pubblici essenziali rimasti finora in vita.

Con un indebitamento di oltre 18 miliardi di dollari, la situazione di Detroit continua incessantemente ad essere presentata da politici e media ufficiali come il risultato di politiche di spesa irresponsabili, a cominciare dal mantenimento di pensioni e programmi di assistenza sanitaria troppo “generosi” per coloro che lavorano o hanno lavorato per la città. Questo genere di propaganda serve sostanzialmente a giustificare gli attacchi senza precedenti che verranno portati ai “benefit” conquistati dai dipendenti pubblici di Detroit, così da garantire il pagamento dei bond municipali detenuti in gran parte da banche e fondi di investimento.

Sull’istanza di fallimento, in ogni caso, nonostante il via libera dei tribunali continuano a pesare forti riserve legali. La stessa presentazione dei documenti necessari per avviare il procedimento è stata segnata dal comportamento a dir poco scorretto dell’amministratore straordinario della città, Kevyn Orr, e del governatore del Michigan, Rick Snyder.

Quando era apparsa chiara l’intenzione di presentare domanda di fallimento, i legali dei fondi pensione dei dipendenti municipali avevano immediatamente preparato una richiesta all’apposito tribunale per bloccare un procedimento ritenuto incostituzionale. La Costituzione dello stato del Michigan, infatti, protegge questo genere di pensioni, chiaramente nel mirino della ristrutturazione di Detroit. Per superare questo primo ostacolo, Orr e Snyder avevano allora chiesto ai legali dei fondi di attendere qualche minuto prima di presentare la loro richiesta e proprio in questo breve periodo di tempo l’amministratore straordinario e il governatore hanno potuto procedere indisturbati con la loro istanza di fallimento.

Il giorno successivo, poi, un giudice statale aveva giudicato effettivamente incostituzionale la domanda di fallimento della città di Detroit ma Orr e Snyder si sono subito rivolti alla Corte d’Appello del Michigan che ha a sua volta sospeso il primo verdetto. Alla fine, settimana scorsa il giudice fallimentare Steven Rhodes ha di fatto respinto qualsiasi richiesta preventiva di congelare il procedimento avviato il 18 luglio, stabilendo che ogni controversia legale verrà affrontata durante il dibattimento in aula. Quest’ultima decisione ha così rappresentato una vittoria fondamentale per Orr e Snyder, i quali avevano più volte affermato che le leggi federali sui fallimenti devono prevalere anche sulle Costituzioni dei singoli stati. Il giudice Rhodes, inoltre, finirà con ogni probabilità per dare il via libera agli assalti alle pensioni, alla luce anche dei suoi precedenti che nell’ultimo decennio lo hanno visto presiedere a procedimenti fallimentari di svariate aziende del Michigan risolti nell’imposizione di tagli a posti di lavoro e “benefit” vari dei loro dipendenti.

Quest’ultima decisione ha così rappresentato una vittoria fondamentale per Orr e Snyder, i quali avevano più volte affermato che le leggi federali sui fallimenti devono prevalere anche sulle Costituzioni dei singoli stati. Il giudice Rhodes, inoltre, finirà con ogni probabilità per dare il via libera agli assalti alle pensioni, alla luce anche dei suoi precedenti che nell’ultimo decennio lo hanno visto presiedere a procedimenti fallimentari di svariate aziende del Michigan risolti nell’imposizione di tagli a posti di lavoro e “benefit” vari dei loro dipendenti.

La prima udienza è fissata ora per il 2 agosto, quando il giudice Rhodes sarà chiamato a decidere sulla legittimità della richiesta di fallimento di Detroit. Successivamente, i legali della città dovranno dimostrare l’effettiva insolvenza e l’impossibilità di negoziare una ristrutturazione del proprio debito con i creditori.

Chi sarà a dover subire le conseguenze più pesanti del procedimento di fallimento è facile da prevedere, visto che circa la metà dell’indebitamento di Detroit deriva da fondi per le pensioni e l’assistenza sanitaria dei dipendenti municipali privi di copertura finanziaria.

La promessa fatta dalle autorità cittadine e dello stato del Michigan di volere trattare allo stesso modo i pensionati e gli investitori che detengono il debito di Detroit, imponendo tagli e perdite in maniera equa sembra essere di poco conforto. Innanzitutto, anche se questo impegno venisse rispettato, è evidente che gli effetti risulterebbero ben diversi per pensionati che vivono con poco più di mille dollari al mese e per banche che raccolgono profitti miliardari.

Inoltre, molti precedenti indicano come i possessori di bond municipali potrebbero ricevere un trattamento preferenziale, come accadde ad esempio nel caso del fallimento della città di Central Falls, nel Rhode Island, dove nel 2011 gli “investitori“ vennero in sostanza protetti dalle perdite mentre gli ex dipendenti municipali si videro ridurre le pensioni fino al 55%.

A fare le spese della ristrutturazione di Detroit saranno anche molti altri beni e servizi pubblici. L’intenzione dell’amministratore straordinario Orr è quella di privatizzare il più possibile, dal sistema di illuminazione cittadina ai trasporti pubblici, dalla raccolta rifiuti alla rete idrica. I parchi della città potrebbero inoltre finire in mano ai privati, così come gli animali dello zoo di Detroit.

Particolarmente inquietanti appaiono anche i piani che prospettano una svendita delle opere d’arte conservate al Detroit Institute of Art (DIA), una delle più grandi e meglio fornite gallerie municipali degli Stati Uniti. Tra le oltre 65 mila opere del museo spiccano lavori di Caravaggio, Picasso, Renoir e Van Gogh e la loro eventuale vendita sembra essere presa seriamente in considerazione.

A confermarlo è stata la notizia che la nota casa d’aste Christie’s già nel mese di giugno aveva effettuato una perizia sulla collezione del DIA, stimando un valore complessivo di parecchi miliardi di dollari. Pur avendo smentito di avere chiesto la valutazione, Orr ha lasciato intendere che a farlo potrebbe essere stato uno dei creditori della città e, comunque, lo stesso amministratore straordinario non ha escluso una futura vendita delle opere in dotazione del museo. Ben lontano dall’essere stato causato da quella che lo stesso Orr - già rappresentante legale di Chrysler durante la bancarotta pilotata del 2009, nonché membro di uno studio legale che rappresenta svariate banche di Wall Street creditrici di Detroit - ha definito “dipendenza da debito”, il fallimento della città dell’automobile e, ancor prima, la devastazione sociale che essa ha patito negli ultimi decenni, così come il crollo demografico e l’impoverimento di massa hanno in realtà origini ben diverse.

Ben lontano dall’essere stato causato da quella che lo stesso Orr - già rappresentante legale di Chrysler durante la bancarotta pilotata del 2009, nonché membro di uno studio legale che rappresenta svariate banche di Wall Street creditrici di Detroit - ha definito “dipendenza da debito”, il fallimento della città dell’automobile e, ancor prima, la devastazione sociale che essa ha patito negli ultimi decenni, così come il crollo demografico e l’impoverimento di massa hanno in realtà origini ben diverse.

Questa traiettoria verso il baratro, condivisa da molte altre città del Midwest americano, è infatti principalmente il risultato del processo di de-industrializzazione attraversato dall’economia americana che ha colpito in maniera durissima il cuore produttivo d’America. Ciò si è accompagnato alla finanziarizzazione dell’economia e al drenaggio delle risorse pubbliche, dirottate sempre più verso l’arricchimento di una ristretta élite parassitaria al vertice della piramide sociale, con il conseguente allargamento a dismisura delle diseguaglianze di reddito nel paese e la pauperizzazione di intere città.

Il tracollo finanziario dell’autunno 2008 ha poi determinato un’ulteriore svolta, gettando in crisi compagnie private ed enti pubblici che, quando necessario, hanno avviato un processo di ristrutturazione che ha colpito nuovamente le fasce più deboli della popolazione. In questo scenario, nei casi più complicati e a maggiore rischio di scontro sociale sono stati i procedimenti fallimentari a rappresentare lo strumento per l’imposizione di misure che hanno conseguenze gravissime sulle condizioni di vita di milioni di persone.

In questa prospettiva, è semplice dedurre come il caso di Detroit rappresenti una sorta di modello da applicare a numerose altre grandi città americane in affanno per ridimensionare in maniera drammatica i rimanenti benefici e servizi pubblici garantiti alla popolazione. Come hanno riportato i media d’oltreoceano, perciò, su Detroit stanno tenendo gli occhi i leader di città come Chicago, Los Angeles, Cincinnati e molte altre ancora, tutte gravate da pericolosi livelli di indebitamento e con fondi pensione in rosso.

La devastazione che si prospetta per gli abitanti di Detroit avverrà infine senza che il governo federale muova un dito in loro soccorso. Se il governatore del Michigan ha deciso di non chiedere alcun piano di salvataggio a Washington, l’amministrazione Obama ha allo stesso modo escluso qualsiasi intervento per evitare il fallimento e le sofferenze di massa che seguiranno.

A ribadire la posizione intransigente della Casa Bianca sono stati alcuni esponenti di spicco del governo apparsi lo scorso fine settimana nei talk show americani, a cominciare dal segretario al Tesoro, Jack Lew. Quest’ultimo, in diretta su ABC News e CNN ha sostenuto che “le questioni tra Detroit e i suoi creditori” dovranno essere risolte esclusivamente tra le due parti. Lo stesso presidente Obama, in una recente apparizione in Illinois per promuovere la propria immagine di difensore della classe media ha significativamente evitato qualsiasi riferimento alla situazione di Detroit, avallando di fatto l’istanza di fallimento avviata dalle autorità locali ed escludendo un possibile “bailout” per rimettere in sesto le finanze della città.

Lo stesso presidente Obama, in una recente apparizione in Illinois per promuovere la propria immagine di difensore della classe media ha significativamente evitato qualsiasi riferimento alla situazione di Detroit, avallando di fatto l’istanza di fallimento avviata dalle autorità locali ed escludendo un possibile “bailout” per rimettere in sesto le finanze della città.

Malgrado l’estrema improbabilità di un piano di salvataggio per Detroit, in questi giorni alcuni membri del Congresso repubblicani hanno addirittura presentato proposte di legge per vietare in maniera esplicita un intervento del governo federale volto a sostenere municipalità sull’orlo del fallimento o semplicemente in difficoltà a causa di elevati livelli di indebitamento.

La fermezza con cui la classe politica americana mostra la propria insensibilità nei confronti della maggioranza della popolazione di Detroit si scontra clamorosamente con l’infinita disponibilità a soccorrere e assistere i grandi istituti finanziari. Questi ultimi, infatti, a differenza di lavoratori e pensionati a rischio povertà non solo hanno ottenuto un immediato pacchetto di emergenza pari a 700 miliardi di dollari dopo l’esplosione della crisi del 2008, ma godono anche di linee di credito super-agevolate e virtualmente illimitate, come il programma della Fed tuttora in vigore che, a fronte della presunta mancanza di denaro per i bisogni più urgenti della popolazione, continua ogni mese a mettere a disposizione della speculazione finanziaria qualcosa come 85 miliardi di dollari.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La nuova durissima ondata di repressione messa in atto dai militari in Egitto nei giorni scorsi sta provocando forti inquietudini tra i governi europei e quello degli Stati Uniti, preoccupati per una possibile totale destabilizzazione del paese nordafricano e della regione mediorientale in seguito all’aggravarsi degli scontri tra i sostenitori del deposto presidente islamista Mohamed Mursi e il regime golpista.

Dopo le violenze del fine settimana, nella giornata di lunedì il capo della diplomazia UE, Catherine Ashton, è giunta al Cairo ufficialmente per promuovere un piano di riconciliazione e, soprattutto, provare a convincere i vertici dei Fratelli Musulmani ad appoggiare la “transizione” politica in corso entrando a fare parte del governo provvisorio.

Nella capitale egiziana la Ashton ha incontrato il numero uno delle Forze Armate, generale Abdel Fattah al-Sisi, il presidente ad interim, Adly Mansour, il suo vice, Mohamed ElBaradei, e i dirigenti rimasti in libertà del partito Libertà e Giustizia, cioè il braccio politico dei Fratelli Musulmani. Secondo un comunicato ufficiale rilasciato dall’ufficio della responsabile della politica estera di Bruxelles, lo scopo della visita sarebbe quello di fare pressione per mettere in moto “un processo di transizione che includa tutte le forze politiche, compresi i Fratelli Musulmani”.

Chiaramente, l’obiettivo dell’Occidente è quello di mettere fine alle manifestazioni di piazza e al confronto tra sostenitori e oppositori di Mursi, così da dare una qualche stabilità all’Egitto e conferire una parvenza di legittimità al regime installato dopo il colpo di stato del 3 luglio scorso.

Dagli Stati Uniti, inoltre, sono giunti in questi giorni moderati appelli al rispetto delle proteste pacifiche e a porre fine alle violenze contro coloro che chiedono il reinsediamento di Mursi. Gli inviti ai militari da parte dell’amministrazione Obama, tuttavia, continuano ovviamente ad essere molto più cauti rispetto, ad esempio, alle minacce esplicite lanciate in questi ultimi due anni ai regimi di Libia o Siria.

I membri del governo americano, dopo avere dato con ogni probabilità il via libera al golpe contro i Fratelli Musulmani, continuano infatti a rimanere in contatto con i leader militari e del governo provvisorio. Il segretario di Stato, John Kerry, e quello della Difesa, Chuck Hagel, già nella giornata di sabato avevano parlato al telefono rispettivamente con il ministro degli Esteri, Nabil Fahmy, e con lo stesso generale al-Sisi, secondo i media ufficiali per esprimere la loro apprensione in merito alle violenze in corso nel paese.

Hagel, in particolare, avrebbe detto all’attuale uomo forte al Cairo che la repressione ai danni dei Fratelli Musulmani rischia di spingere nuovamente il movimento islamista nella clandestinità, con la minaccia di innescare un sanguinoso e protratto conflitto armato contro il regime. Dopo avere approvato l’intervento dei militari per rimuovere un governo eletto profondamente impopolare e obiettivo di manifestazioni di protesta oceaniche, gli Stati Uniti avevano senza dubbio messo in preventivo un certo livello di violenza in seguito alla repressione che sarebbe seguita all’estromissione di Mursi dal potere. Washington, tuttavia, si ritrova ora a sostenere un regime militare che ha già fatto centinaia di vittime in poco meno di un mese e che rischia di perdere la legittimità assicuratagli dalla collaborazione delle formazioni politiche secolari e pseudo-democratiche che erano all’opposizione durante il breve governo dell’ex presidente Mursi.

Dopo avere approvato l’intervento dei militari per rimuovere un governo eletto profondamente impopolare e obiettivo di manifestazioni di protesta oceaniche, gli Stati Uniti avevano senza dubbio messo in preventivo un certo livello di violenza in seguito alla repressione che sarebbe seguita all’estromissione di Mursi dal potere. Washington, tuttavia, si ritrova ora a sostenere un regime militare che ha già fatto centinaia di vittime in poco meno di un mese e che rischia di perdere la legittimità assicuratagli dalla collaborazione delle formazioni politiche secolari e pseudo-democratiche che erano all’opposizione durante il breve governo dell’ex presidente Mursi.

Se la marcia andata in scena venerdì scorso in risposta all’appello del generale al-Sisi - il quale aveva chiesto una sorta di “mandato popolare” per reprimere la violenza e il “terrorismo” - ha visto la partecipazione di milioni di egiziani, molti di questi ultimi potrebbero finire ben presto per perdere ogni fiducia nei militari, una volta manifestatasi pienamente la natura reazionaria del loro progetto.

Le prime proteste contro il nuovo regime da parte di alcune formazioni politiche che avevano mobilitato la popolazione contro Mursi sono così giunte in questi giorni in seguito non solo all’inasprirsi della repressione ma anche alla decisione presa domenica dal governo di consentire alle forze armate di arrestare civili. Secondo alcuni osservatori, in caso di un ulteriore aggravamento dello scontro, questo provvedimento potrebbe essere il preludio all’imposizione dello “stato di emergenza”, strumento con il quale per decenni Mubarak aveva represso il dissenso interno.

Una prospettiva di questo genere, con il ricorso anche formale da parte dei militari ai metodi dittatoriali del regime travolto dalla mobilitazione popolare nel 2011, smaschererebbe definitivamente i reali scrupoli per i principi democratici sia degli Stati Uniti che degli stessi partiti secolari egiziani, entrambi responsabili di avere fornito la copertura politica necessaria per la messa in atto del colpo di stato anti-Mursi e della successiva sanguinosa repressione.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, in ogni caso, sembrano essersi messi in moto per riportare i Fratelli Musulmani all’interno del quadro politico emerso dopo il golpe del 3 luglio. Secondo quanto riportato lunedì dal Wall Street Journal, così, il governo di Washington, anche attraverso “emissari” del Qatar - la cui casa regnante era il principale sostenitore del governo Mursi - avrebbe fatto pervenire messaggi distensivi ai vertici dei Fratelli Musulmani, assicurandoli che nonostante la rimozione dell’ormai ex presidente esisterebbe ancora la possibilità per loro di avere un futuro politico in Egitto.

Questa prospettiva - alquanto improbabile visto il livello delle tensioni di queste settimane - potrebbe concretizzarsi se l’organizzazione islamista decidesse di abbandonare lo scontro di piazza e partecipare al processo di “riconciliazione” con i militari e le formazioni secolari. I Fratelli Musulmani, d’altra parte, durante i dodici mesi al potere avevano mostrato una certa disponibilità ad assecondare gli interessi strategici occidentali e quelli degli ambienti finanziari internazionali. Gli alti ufficiali egiziani continuano comunque a mantenere un atteggiamento tutt’altro che di apertura verso i Fratelli Musulmani. Anche per le violenze e le almeno 80 vittime degli scontri del fine settimana, il regime ha infatti assegnato la responsabilità alle provocazioni dei manifestanti islamisti, nonostante, ad esempio, la presenza riscontrata su molti corpi di segni di vere e proprie esecuzioni commesse dai servizi di sicurezza. Allo stesso modo, esponenti dei Fratelli Musulmani e di altri partiti islamisti moderati vengono arrestati senza sosta con l’accusa di avere incitato le violenze di questi giorni.

Gli alti ufficiali egiziani continuano comunque a mantenere un atteggiamento tutt’altro che di apertura verso i Fratelli Musulmani. Anche per le violenze e le almeno 80 vittime degli scontri del fine settimana, il regime ha infatti assegnato la responsabilità alle provocazioni dei manifestanti islamisti, nonostante, ad esempio, la presenza riscontrata su molti corpi di segni di vere e proprie esecuzioni commesse dai servizi di sicurezza. Allo stesso modo, esponenti dei Fratelli Musulmani e di altri partiti islamisti moderati vengono arrestati senza sosta con l’accusa di avere incitato le violenze di questi giorni.

Gli Stati Uniti, da parte loro, malgrado gli appelli pubblici alla moderazione proseguono nel propagandare il colpo di stato come un “processo di transizione verso la democrazia”, avallando perciò di fatto la repressione dei militari. A parte gli inviti ad evitare gli eccessi di violenza, l’unico reale provvedimento che l’amministrazione Obama ha preso finora per “punire” le Forze Armate egiziane sarebbe la sospensione annunciata settimana scorsa della fornitura di 4 aerei da guerra F-16.

Come è noto, il governo statunitense ha invece deliberatamente aggirato una propria legge che impone lo stop a qualsiasi aiuto finanziario ad un regime golpista semplicemente evitando di bollare la rimozione di Mursi come un colpo di stato. In questo modo, Washington continuerà ad elargire il miliardo e mezzo di dollari all’anno con cui ricompensa la classe dirigente egiziana - a cominciare dai militari - per i servizi resi agli interessi americani nella regione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Silvia Mari

di Silvia Mari

Papa Francesco continua a sconvolgere e a demolire, pezzo dopo pezzo, l’apparato ecclesiastico che ha contraddistinto nell’ultimo ventennio la storia della Chiesa. Lo ha fatto nei suoi Angelus ricordando i doveri autentici di un credente, specie se sacerdote o suora, lo ha fatto istituendo una Commissione d’inchiesta sulle finanze vaticane e lo fa arrivando in Brasile quasi come un prete qualunque. Le immagini della sicurezza in tilt e dei fedeli che assediano l’automobile del papa sono già un’icona della storia.

Poveri, detenuti, prostitute e malati sono coloro cui papa Francesco rivolge le sue preghiere parlando ai giovani nella giornata mondiale loro dedicata. “Non siate come Ponzio Pilato” dice loro invitandoli, questo vuole dire, ad andare controcorrente.

E a Copacabana, patria della danza e del divertimento, un milione di ragazzi e ragazze hanno portato la loro Via Crucis senza rinunciare ai colori, alla vitalità e alle voci di un vero spettacolo sentito di meditazione e riflessione. Il messaggio del capo della Chiesa cattolica non è indirizzato ad elargire il monito di penitenze, ammende peccati o divieti, ma piuttosto al coraggio di cambiare e al tema, dirompente, della giustizia sociale.

Papa Bergoglio parla di giovani delusi dalla politica e dai preti, imputando alla Chiesa senza mezzi termini la sua quota di responsabilità di un vero tradimento ai valori principali del cristianesimo. A questo Papa interessa l’aiuto, il bisogno, l’emarginazione delle favelas che ha incontrato nel suo viaggio, il tema del perdono più che quello dell’esclusione e della colpa. E se questa è prima di tutto una rivoluzione della catechesi cattolica, non c’è dubbio di quanto rappresenti un sussulto di coscienza anche per la vita politica. E’ anche per dare questo preciso messaggio che Papa Bergoglio invita sul palco i “Cartoneros” argentini (solo 100mila a Buenos Aires), persone che avevano un tenore di vita normale e che dopo la crisi del 2001 si sono trovate impoverite e ai margini nella favelas e cercare cibo nei rifiuti, senza più chances di riscatto sociale ed economico.

E’ anche per dare questo preciso messaggio che Papa Bergoglio invita sul palco i “Cartoneros” argentini (solo 100mila a Buenos Aires), persone che avevano un tenore di vita normale e che dopo la crisi del 2001 si sono trovate impoverite e ai margini nella favelas e cercare cibo nei rifiuti, senza più chances di riscatto sociale ed economico.

Non è mancata attenzione agli strumenti che ormai appartengono a pieno titolo alla vita dei giovani e ai meccanismi, spesso imprigionanti e insidiosi per affetti e relazioni, che vengono generati dal web e dalla rete.

Francesco è un papa attento che per metodo ha dimostrato, in innumerevoli occasioni, di non voler eludere il confronto della Chiesa con il mondo contemporaneo, che non vuol dire appiattirsi alla cronaca e rinunciare alla dottrina, ma saperla rendere ancor più credibile negli eventi e nei drammi dell’uomo del secolo.

Il rito della Via Crucis, che nella liturgia cattolica si celebra il venerdì della morte di Gesù per annunciarne la resurrezione pasquale, nelle mani dei giovani e nella colorata e allegra terra del Brasile, che gronda le sue ingiustizie, le sue rivoluzioni in corso, le sue ribellioni alle forme radicali di povertà, diventa particolarmente simbolica grazie alle parole di questo Papa. Che prima di chiedere al mondo di cambiare, lo chiede alla Chiesa di Roma.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

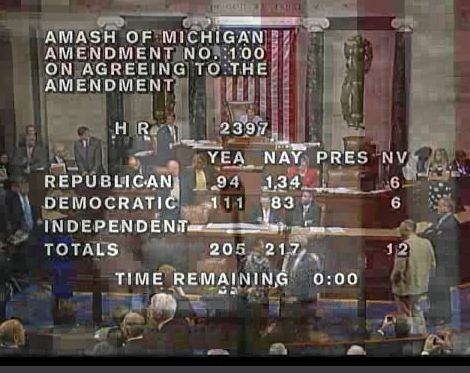

Un emendamento alla legge sullo stanziamento di fondi per il Pentagono che avrebbe parzialmente ristretto le facoltà di intercettare le comunicazioni elettroniche da parte dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA) è stato prevedibilmente respinto questa settimana dalla Camera dei Rappresentanti americana. L’esito del voto è stato in parte determinato da pressioni senza precedenti esercitate dall’amministrazione Obama sui membri del Congresso di entrambi gli schieramenti, anche se un’eventuale approvazione dell’emendamento “anti-NSA” avrebbe lasciato intatta la maggior parte dei programmi illegali condotti clandestinamente in tutto il pianeta.

La modifica al pacchetto che contiene i nuovi finanziamenti per il Dipartimento della Difesa era stata presentata dal deputato repubblicano del Michigan di tendenze libertarie e vicino ai Tea Party, Justin Amash. L’emendamento era co-sponsorizzato dal democratico “progressista” John Conyers, anch’egli del Michigan, in una sorta di alleanza tra l’estrema destra e la sinistra teorica della Camera dei Rappresentanti, unite nell’esprimere una qualche critica ai metodi dell’NSA.

La proposta di Amash avrebbe di fatto impedito all’NSA di intercettare indiscriminatamente i cittadini americani, privando l’agenzia con sede a Fort Meade, nel Maryland, dei fondi necessari per condurre questo genere di operazioni. L’NSA avrebbe dunque potuto raccogliere i cosiddetti “metadati” solo in presenza di indagini criminali ai danni di singoli individui.

In risposta alla profonda avversione diffusa nel paese verso le clamorose e sistematiche violazioni della privacy e dei diritti costituzionali svelate dall’ex contractor dell’NSA, Edward Snowden, molti deputati hanno sostenuto l’emendamento, comunque sconfitto per 217 voti a 205. Il voto ha di fatto spaccato i due partiti, con 94 repubblicani e 111 democratici che hanno votato a favore, contravvenendo alle indicazioni dei rispettivi leader.

Nei giorni precedenti l’appuntamento alla Camera, l’amministrazione Obama si era mobilitata per assicurare la sconfitta dell’emendamento. Un’eventuale approvazione, in ogni caso, non avrebbe significato l’introduzione automatica dei limiti previsti per l’NSA, visto che su di essi avrebbe dovuto esprimersi anche il Senato e, alla fine, lo stesso presidente avrebbe avuto facoltà di porre il veto. Una bocciatura ufficiale di uno dei programmi illegali dell’NSA da parte di un ramo del Congresso avrebbe però costituito un grave motivo di imbarazzo per la Casa Bianca, soprattutto dopo l’incessante campagna orchestrata per difendere quello che viene definito come uno strumento fondamentale per garantire la “sicurezza nazionale”.

Alla vigilia del voto, così, il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, aveva letto un comunicato ufficiale per esprimere la contrarietà dell’amministrazione democratica “allo sforzo in corso alla Camera per smantellare frettolosamente uno degli strumenti dell’anti-terrorismo a disposizione della nostra comunità di intelligence”. Nella giornata di martedì, addirittura, il direttore dell’NSA, generale Keith Alexander, aveva presieduto un incontro a porte chiuse a dir poco straordinario con i membri della Camera, ai quali sono stati presentati documenti riservati sulla presunta efficacia del programma in questione, così da convincerli della necessità di mantenerlo in vita.

Nella giornata di martedì, addirittura, il direttore dell’NSA, generale Keith Alexander, aveva presieduto un incontro a porte chiuse a dir poco straordinario con i membri della Camera, ai quali sono stati presentati documenti riservati sulla presunta efficacia del programma in questione, così da convincerli della necessità di mantenerlo in vita.

Mercoledì, infine, nel giorno stesso del voto alla Camera, una manciata di ex membri dell’apparato della sicurezza nazionale americana ha indirizzato una lettera aperta ai deputati in difesa dei programmi illegali dell’NSA. La mobilitazione dei vertici attuali e passati del governo, delle forze armate e dell’intelligence è stata dunque senza precedenti, in modo da impedire anche solo una lievissima minaccia a quelli che vengono considerati dalla classe dirigente d’oltreoceano come strumenti fondamentali non tanto per la lotta al terrorismo, quanto per il monitoraggio e controllo di qualsiasi forma di dissenso interno.

Particolarmente imbarazzante è apparsa poi la difesa dei programmi dell’NSA da parte dei loro sostenitori a Washington, impegnati a proclamare la necessità di preservarli perché necessari alla “guerra al terrore”, proprio mentre gli Stati Uniti stanno per procedere con la fornitura di armi ai “ribelli” in Siria, tra i quali prevalgono formazioni fondamentaliste legate ad Al-Qaeda.

Le rivelazioni di Snowden, oltretutto, hanno ulteriormente smentito la pretesa di un’NSA intenta a violare la legge per difendere il paese dalla minaccia terroristica, visto che le intercettazioni autorizzate dal governo non solo riguardano in maniera indiscriminata centinaia di milioni di persone sulle quali non esistono sospetti, ma sono messe in atto anche nei territori di paesi alleati degli Stati Uniti, come Francia o Germania.

Se il voto in aula di mercoledì a Washington è il frutto di reali inquietudini diffuse tra un certo numero di membri del Congresso circa la deliberata violazione dei diritti costituzionali di cui è responsabile l’NSA, l’emendamento Amash che ha unito repubblicani libertari tradizionalmente diffidenti verso qualsiasi ampliamento dei poteri del governo federale e democratici “progressisti” è sembrato essere soprattutto l’esito di un calcolo politico studiato a tavolino.

Una parte della classe politica americana, cioè, ha avuto in questo modo la possibilità di mostrare in maniera innocua la propria relativa opposizione a programmi di sorveglianza che la maggioranza degli americani ritiene illegittimi nonostante la campagna in loro difesa orchestrata dal governo e da molti media ufficiali.

Un sondaggio pubblicato proprio mercoledì da CBS News ha infatti mostrato come il 67% degli americani consideri la raccolta delle informazioni telefoniche da parte del governo come una chiara violazione della privacy. Un’altra indagine condotta dal Marist College di New York per l’agenzia di stampa McClatchy ha rilevato invece come il 56% degli americani ritenga che il governo sia andato troppo in là nel monitoraggio di dati personali, mentre il 76% vorrebbe regole più rigorose per la protezione della privacy. L’emendamento introdotto da Justin Amash e John Conyers, in sostanza, ha avuto il via libera dalla leadership repubblicana solo una volta appurata la certezza di una sconfitta in aula. La ricostruzione del processo che ha portato al voto di mercoledì è stata fatta dal sito web Politico, il quale lo ha definito un modo per consentire ad alcuni deputati repubblicani e democratici di “manifestare la propria rabbia” o, meglio, per presentarsi all’opinione pubblica come difensori dei diritti costituzionali.

L’emendamento introdotto da Justin Amash e John Conyers, in sostanza, ha avuto il via libera dalla leadership repubblicana solo una volta appurata la certezza di una sconfitta in aula. La ricostruzione del processo che ha portato al voto di mercoledì è stata fatta dal sito web Politico, il quale lo ha definito un modo per consentire ad alcuni deputati repubblicani e democratici di “manifestare la propria rabbia” o, meglio, per presentarsi all’opinione pubblica come difensori dei diritti costituzionali.

L’articolo pubblicato giovedì ha così raccontato di come i vertici repubblicani alla Camera - lo speaker John Boehner, il leader di maggioranza Eric Cantor e il suo vice Kevin McCarthy - dopo avere determinato “privatamente” che la minaccia del collega Amash al programma di intercettazione dell’NSA era “vuota”, hanno incaricato i loro staff di aiutare quest’ultimo nella stesura dell’emendamento, pur essendo fermamente contrari al suo contenuto.

Questa decisione è stata presa dopo che i tre leader hanno ascoltato le lamentele dei deputati repubblicani circa i programmi dell’NSA e in risposta alle richieste di trovare una modalità per manifestare la loro disapprovazione, senza tuttavia minacciare seriamente la prosecuzione delle attività illegali dell’agenzia governativa.

In definitiva, nonostante qualche voce critica proveniente dal Congresso, la deriva autoritaria negli Stati Uniti - compreso l’ampliamento dei poteri assegnati all’NSA - è avvenuta in questi anni con la piena consapevolezza, se non la collaborazione, dei membri di Camera e Senato. Alcuni di quelli che hanno votato a favore dell’emendamento Amash mercoledì, d’altra parte, avevano dato in precedenza la propria approvazione a leggi in odore di fascismo come il Patriot Act.

Nell’esprimere i propri dubbi circa gli eccessi dell’NSA e dell’amministrazione Obama, essi sottolineano immancabilmente la necessità di garantire all’apparato della sicurezza nazionale gli strumenti necessari per combattere la “guerra al terrore”, limitando così quasi sempre le loro critiche all’eccessiva segretezza con cui agisce e lanciando appelli soltanto a rendere più trasparenti programmi di sorveglianza e di controllo del dissenso palesemente illegali.