- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

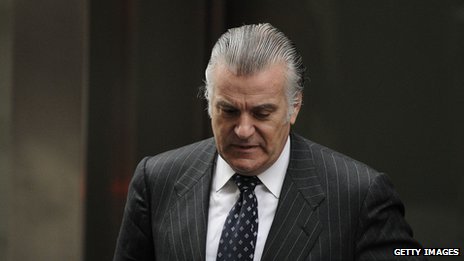

Un clamoroso scandalo fatto di corruzione e fondi neri rischia di travolgere il governo conservatore spagnolo dopo la pubblicazione avvenuta qualche giorno fa di nuove prove che documentano l’avvenuto pagamento di ingenti somme di denaro a favore di politici di spicco del Partito Popolare (PP) al potere a Madrid, tra cui lo stesso primo ministro Mariano Rajoy.

Alcuni media e i principali partiti dell’opposizione hanno chiesto le dimissioni del premier dopo che il quotidiano El Mundo ha mostrato le copie originali di documenti redatti a mano e firmati dall’ex tesoriere del PP, Luis Barcenas, nei quali sono elencati pagamenti illegali destinati a svariati membri del partito.

Le carte pubblicate martedì indicano due pagamenti di oltre diecimila euro fatti a beneficio di Rajoy nella seconda metà degli anni Novanta, quando era ministro nel governo conservatore di José Maria Aznar.

Lo scandalo era in realtà già esploso nel gennaio scorso, quando fotocopie degli stessi documenti erano state pubblicate da El País. In quell’occasione, i vertici del PP avevano messo in dubbio la veridicità delle copie dei pagamenti in nero perché non originali.

Lo stesso Barcenas aveva negato di aver gestito un fondo segreto destinato ai suoi colleghi di partito, mentre domenica scorsa in un’intervista a El Mundo ha cambiato completamente la sua versione, confermando di avere deliberatamente mentito per proteggere i membri del suo partito coinvolti nello scandalo.

Poco prima di tornare in carcere, l’ex tesoriere del PP ha infatti lanciato accuse pesantissime contro il suo partito, sostenendo che i dirigenti hanno violato le leggi spagnole sul finanziamento ai partiti per oltre due decenni. Barcenas ha poi confermato l’originalità dei documenti pubblicati da El Mundo, aggiungendo che essi sono solo una piccola parte del materiale a sua disposizione che, se reso noto, farebbe crollare il governo Rajoy. Dopo queste dichiarazioni, i suoi legali hanno abbandonato l’incarico a causa di “divergenze” nella strategia difensiva. I guai giudiziari di Barcenas erano iniziati dopo le accuse sollevate nei suoi confronti per avere accumulato fondi neri per 48 milioni di euro su conti esteri grazie alle donazioni di imprenditori edili e di altri settori, da elargire in contanti ai politici del PP.

I guai giudiziari di Barcenas erano iniziati dopo le accuse sollevate nei suoi confronti per avere accumulato fondi neri per 48 milioni di euro su conti esteri grazie alle donazioni di imprenditori edili e di altri settori, da elargire in contanti ai politici del PP.

Nelle fotocopie dei documenti pubblicati a gennaio da El País, l’attuale premier Rajoy risultava essere il beneficiario di 35 pagamenti per un totale di oltre 322 mila euro tra il 1997 e il 2008. Per cercare di limitare i danni, il primo ministro aveva reso note le sue dichiarazioni dei redditi, senza però soddisfare l’opposizione e i cittadini spagnoli.

Gli esponenti di spicco del Partito Popolare coinvolti sono comunque numerosi. Tra gli altri, ci sono ad esempio l’ex ministro dell’Economia, successivamente passato al Fondo Monetario Internazionale, Rodrigo Rato, e la segretaria generale del PP, María Dolores de Cospedal, la quale avrebbe ricevuto una tangente in cambio di un appalto della regione Castiglia-La Mancia di cui è presidente.

Nonostante le dichiarazioni esplosive dell’ex tesoriere e i documenti originali pubblicati da El Mundo, il Partito Popolare ha continuato a negare ogni responsabilità, con la segretaria Cospedal che nella giornata di martedì ha definito le più recenti accuse di corruzione “completamente false, come tutte quelle precedenti”.

L’opposizione, da parte sua, come aveva già fatto dopo le rivelazioni di El País a gennaio, ha chiesto nuovamente a Rajoy di dimettersi. La vice-segretaria del Partito Socialista (PSOE), Elena Valenciano, ha affermato che “tutto sembra indicare come il PP sia implicato in un sistema di finanziamenti illegali”, mettendo poi in dubbio anche la “correttezza delle elezioni”. Il PSOE, assieme a Sinistra Unita (IU) e al partito catalano Convergenza e Unione (CiU), ha inoltre chiesto al premier di rispondere in parlamento alle accuse, anche se la maggioranza detenuta dal PP potrebbe consentire a Rajoy di evitare un’imbarazzante apparizione pubblica.

Il PSOE, assieme a Sinistra Unita (IU) e al partito catalano Convergenza e Unione (CiU), ha inoltre chiesto al premier di rispondere in parlamento alle accuse, anche se la maggioranza detenuta dal PP potrebbe consentire a Rajoy di evitare un’imbarazzante apparizione pubblica.

Lo scandalo che sta scuotendo il governo Rajoy, in ogni caso, ha suscitato una nuova ondata di indignazione verso l’intera classe politica indigena tra la popolazione spagnola, già costretta a fare i conti da anni con le politiche di devastazione sociale messe in atto sia dal Partito Popolare che, in precedenza, da quello Socialista.

Secondo alcuni recenti sondaggi, perciò, il gradimento del PP appare oggi virtualmente dimezzato rispetto al 44,6% incassato nelle elezioni del 2011, vinte soprattutto grazie all’avversione diffusa per le misure “anti-crisi” adottate dal governo Zapatero e puntualmente proseguite dopo il voto.

Già gravato da una crescente impopolarità a causa delle politiche economiche messe in atto con la collaborazione delle autorità di Bruxelles, il primo ministro spagnolo rischia così di trovarsi in una posizione insostenibile dopo il coinvolgimento nella vicenda rivelata dai giornali spagnoli.

Alla luce soprattutto dei contraccolpi che i problemi del governo di Madrid potrebbero avere sull’immagine del paese iberico e su una situazione economica già estremamente precaria, è tutt’altro che improbabile che le pressioni su Rajoy aumenteranno in maniera sensibile nel prossimo futuro, fino forse a convincerlo a farsi da parte per evitare un’esplosione del malcontento popolare che metterebbe a rischio la relativa “stabilità” richiesta dagli ambienti finanziari domestici e internazionali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La recente accusa lanciata dagli Stati Uniti e dai loro principali alleati europei al regime di Bashar al-Assad per avere impiegato armi chimiche contro i “ribelli” siriani è stata messa ulteriormente in dubbio questa settimana in seguito alla pubblicazione dei risultati di un’indagine sul campo condotta dal governo russo. L’ambasciatore di Mosca all’ONU, Vitaly Churkin, ha infatti affermato che, in occasione di un attacco avvenuto quasi quattro mesi fa, a fare uso di una testata equipaggiata con sostanze chimiche non sono state le forze armate di Damasco ma un gruppo dell’opposizione sostenuta dall’Occidente.

L’episodio in questione risale al 19 marzo scorso, quando un missile definito “Bashair-3” con una carica chimica ha colpito la località di Khan al-Assal, nel nord della Siria. In quell’occasione, dagli ambienti dell’opposizione siriana si era gridato all’uso di armi chimiche da parte del regime, anche se più di una perplessità era subito emersa, soprattutto perché la città colpita era sotto il controllo del governo.

Secondo l’ambasciatore Churkin, “i risultati delle analisi indicano chiaramente che l’ordigno utilizzato a Khan al-Assal conteneva sarin e che esso non è stato realizzato in una fabbrica di armi”, bensì artigianalmente. Il missile, inoltre, “non conteneva stabilizzatori chimici della sostanza tossica” e non corrisponde perciò a nessun armamento facente parte dell’arsenale a disposizione del regime.

Il lavoro per la realizzazione della testata, secondo la versione russa, era iniziato a febbraio e sarebbe opera del gruppo armato dell’opposizione Bashair al-Nasr, una brigata che ha stretti legami con il cosiddetto Libero Esercito della Siria, indicato da Washington e dall’Occidente come il destinatario delle forniture di equipaggiamenti militari approvate nelle scorse settimane.

A dare credibilità a queste conclusioni ci sarebbero le modalità con cui le indagini sono state svolte, visto che gli esperti russi hanno potuto indagare e raccogliere campioni direttamente nella località di Khan al-Assal dopo avere ricevuto l’autorizzazione dal governo siriano. Al contrario, le precedenti “indagini” annunciate da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia erano basate su resoconti degli stessi “ribelli” e su interviste condotte con testimoni in paesi come Turchia o Libano, mentre i campioni reperiti erano passati attraverso numerosi intermediari. Inoltre, le conclusioni del Cremlino - presentate martedì alle Nazioni Unite - coincidono con il giudizio espresso all’inizio del mese di maggio dall’ex giudice del Tribunale Penale Internazionale, Carla Del Ponte, la quale, in qualità di membro della speciale commissione ONU d’inchiesta sulla Siria, aveva sostenuto che a utilizzare armi chimiche in maniera limitata erano stati probabilmente i “ribelli” e non le forze del regime

Inoltre, le conclusioni del Cremlino - presentate martedì alle Nazioni Unite - coincidono con il giudizio espresso all’inizio del mese di maggio dall’ex giudice del Tribunale Penale Internazionale, Carla Del Ponte, la quale, in qualità di membro della speciale commissione ONU d’inchiesta sulla Siria, aveva sostenuto che a utilizzare armi chimiche in maniera limitata erano stati probabilmente i “ribelli” e non le forze del regime

Nonostante le possibili perplessità da parte di alcuni circa l’imparzialità delle conclusioni della Russia, visto il suo continuo legame con il regime di Assad, non c’è ragione per considerare più credibili le indagini eseguite con metodi scientificamente discutibili dall’Occidente rispetto a quest’ultima effettuata sul campo dagli esperti di Mosca.

Soprattutto, nonostante i risultati delle analisi di Washington, Londra e Parigi fossero stati contestati da autorevoli esperti di armi chimiche e, per stessa ammissione di questi governi, non risultassero definitivi nemmeno dal loro punto di vista nell’assegnare la responsabilità dell’accaduto al regime, essi sono stati nondimeno utilizzati per giustificare un aumento del loro coinvolgimento nel conflitto per rimuovere Assad.

Il mese scorso, infatti, il presidente Obama aveva annunciato pubblicamente la propria decisione di dare il via libera alla fornitura di armi americane ai “ribelli” in Siria proprio in seguito al presunto superamento da parte di Assad della “linea rossa” fissata dalla Casa Bianca nell’estate del 2012 con il ricorso ad armi chimiche.

Le indagini indipendenti su quanto accaduto a marzo a Khan al-Assal, invece, risultano ancora in alto mare a causa dei disaccordi internazionali attorno al mandato da assegnare agli ispettori delle Nazioni Unite. Il governo di Damasco aveva anch’esso chiesto un’indagine ONU su un attacco che causò più di 30 morti nella città situata nella provincia settentrionale di Aleppo, ma ha finora puntato i piedi di fronte all’insistenza occidentale di consentire agli ispettori di indagare su altri incidenti nei quali avrebbero potuto essere usate armi chimiche, tra cui un episodio del dicembre 2012 nella città di Homs.

I sospetti sulle responsabilità dell’opposizione nell’uso di armi chimiche sono poi aumentati nei giorni scorsi in seguito ad un annuncio fatto dall’ambasciatore siriano all’ONU, Bashar Ja’afari, in concomitanza con la visita a Damasco del capo degli ispettori per le armi chimiche delle Nazioni Unite, Ake Sellstrom. Ja’afari ha infatti dato notizia del sequestro da parte delle autorità di governo di 281 fusti contenenti agenti chimici in mano a formazioni “ribelli”, anche se alcuni esperti occidentali hanno sostenuto che le sostanze rinvenute non sarebbero adatte ad un uso militare.

Una notizia simile, e ugualmente ignorata dalla maggior parte della stampa internazionale, era stata in ogni caso diffusa anche nel mese di giugno, quando le forze di sicurezza turche avevano arrestato sul proprio territorio alcuni membri del Fronte al-Nusra, uno dei principali gruppi terroristi attivi in Siria e affiliato ad al-Qaeda, nelle cui abitazioni erano state trovate sostanze chimiche utilizzabili a fini militari. Oltre ad avere probabilmente assemblato e utilizzato ordigni chimici più o meno rudimentali per provocare la condanna internazionale del regime di Assad e fornire l’occasione ai propri sponsor occidentali per giustificare un maggiore coinvolgimento nel conflitto al loro fianco, i “ribelli” siriani e, in particolare, le formazioni fondamentaliste nel prossimo futuro potrebbero anche utilizzare queste armi letali contro altri obiettivi, compresi quelli americani, europei o israeliani.

Oltre ad avere probabilmente assemblato e utilizzato ordigni chimici più o meno rudimentali per provocare la condanna internazionale del regime di Assad e fornire l’occasione ai propri sponsor occidentali per giustificare un maggiore coinvolgimento nel conflitto al loro fianco, i “ribelli” siriani e, in particolare, le formazioni fondamentaliste nel prossimo futuro potrebbero anche utilizzare queste armi letali contro altri obiettivi, compresi quelli americani, europei o israeliani.

A sollevare questa inquietante ipotesi sono da tempo proprio le agenzie di intelligence di questi paesi, tra cui più recentemente quelle britanniche. Nel corso della presentazione dell’annuale rapporto della commissione per i Servizi Segreti e la Sicurezza del parlamento di Londra, nella giornata di martedì l’attività di elementi estremisti in Siria è stata indicata come “la principale minaccia terroristica per la Gran Bretagna e i suoi alleati”.

La commissione ha espresso preoccupazione per la sicurezza del vasto arsenale di armi chimiche in mano al regime di Damasco e che potrebbe finire nelle mani di formazioni integraliste con conseguenze potenzialmente “catastrofiche”.

L’allarme sollevato dall’intelligence e dai parlamentari britannici appare del tutto giustificato, vista la natura della maggior parte dei “ribelli” armati che combattono in Siria. Ciò che viene puntualmente taciuto sono però le responsabilità della creazione di una simile situazione esplosiva nel paese mediorientale, da assegnare pressoché interamente proprio ai governi occidentali e ai loro alleati arabi, i quali hanno favorito la nascita e l’espansione dell’influenza di queste stesse formazioni, utilizzate come strumenti per la rimozione del regime di Bashar al-Assad.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

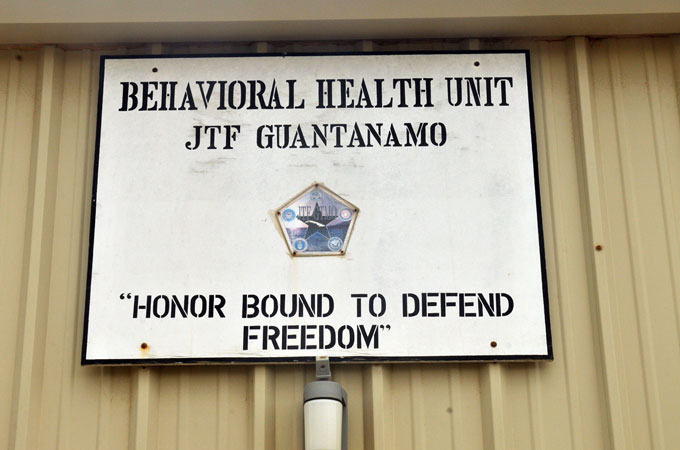

La drammatica situazione nel lager statunitense di Guantánamo è tornata in questi giorni ad occupare le prime pagine dei giornali in seguito all’invito fatto da un giudice federale americano al presidente Obama per fermare il sistematico abuso dei diritti umani dei detenuti che da mesi stanno attuando uno sciopero della fame. Il parere del giudice distrettuale del District of Columbia, Gladys Kessler, è stato espresso nell’ambito di un procedimento avviato dal detenuto Jihad Ahmed Mujstafa Diyab, un 41enne di nazionalità siriana “ospite” del carcere sull’isola di Cuba da quasi 11 anni.

I legali di Diyab avevano chiesto al tribunale americano di ordinare l’interruzione dell’alimentazione forzata, praticata al loro cliente con una modalità pressoché universalmente considerata come tortura. Il giudice Kessler ha fatto notare come la pratica dell’alimentazione forzata sia considerata una violazione dell’etica medica e, appunto, una forma di tortura anche dall’Associazione dei Medici Americani. “È perfettamente chiaro”, ha scritto il giudice Kessler in una sentenza di quattro pagine, “che l’alimentazione forzata risulta essere un procedimento doloroso, umiliante e degradante”.

Ciononostante, la richiesta del detenuto siriano è stata respinta e nessuna ingiunzione all’autorità militare di Guantánamo è stata emessa dal tribunale. Infatti, il giudice del District of Columbia ha affermato che le leggi federali non le consentono di intervenire per decidere delle condizioni dei detenuti definiti come “nemici in armi”.

Con una mossa decisamente insolita, tuttavia, il giudice Kessler ha concluso che il presidente Obama “ha l’autorità per decidere sulla questione”, citando un discorso dello scorso mese di maggio nel quale l’inquilino della Casa Bianca aveva espresso i propri dubbi sulla pratica dell’alimentazione forzata.

La posizione di Obama appare però molto più sfumata, dal momento che in un altro intervento pubblico aveva affermato di “non voler vedere morire questi individui”. Se il dilagare dello sciopero della fame a Guantánamo è infatti già un motivo di grave imbarazzo per il governo americano, l’eventuale morte di decine di detenuti che protestano contro il trattamento a loro riservato appare come un vero e proprio incubo da evitare a tutti i costi per le autorità militari e per l’amministrazione Obama.

Per questa ragione, appare estremamente improbabile che il presidente democratico possa dar seguito all’esortazione del giudice Kessler, preferendo piuttosto continuare ad autorizzare il nutrimento forzato dei detenuti e, viste anche le restrizioni imposte ai giornalisti, attendere che lo sciopero della fame venga sostanzialmente dimenticato dai media. Che la pratica non verrà abbandonata risulta poi evidente anche dall’annuncio fatto recentemente dal colonnello Gregory Julian del Comando Meridionale degli Stati Uniti in occasione dell’inizio del Ramadan nella giornata di lunedì. Il responsabile della struttura di Guantánamo ha infatti reso noto che il personale del carcere è perfettamente attrezzato per somministrare l’alimentazione forzata ai detenuti nel rispetto del digiuno dall’alba al tramonto.

Che la pratica non verrà abbandonata risulta poi evidente anche dall’annuncio fatto recentemente dal colonnello Gregory Julian del Comando Meridionale degli Stati Uniti in occasione dell’inizio del Ramadan nella giornata di lunedì. Il responsabile della struttura di Guantánamo ha infatti reso noto che il personale del carcere è perfettamente attrezzato per somministrare l’alimentazione forzata ai detenuti nel rispetto del digiuno dall’alba al tramonto.

L’iniziativa è stata presa anche in risposta ad un secondo procedimento avviato dai legali del detenuto siriano Jihad Ahmed Mujstafa Diyab, il quale chiedeva allo stesso tribunale distrettuale di Washington di interrompere quanto meno l’alimentazione forzata nelle ore diurne durante il Ramadan.

Lo sciopero della fame in corso da parecchi mesi nel carcere di Guantánamo era scaturito da una protesta contro l’applicazione di regole detentive più dure e, in particolare, contro la profanazione da parte delle guardie americane delle copie del Corano a diposizione dei prigionieri nelle loro celle.

Più in generale, la forma di protesta già messa in atto varie volte negli anni scorsi è la diretta conseguenza del limbo legale in cui si trovano i detenuti, quasi tutti rinchiusi in condizioni estreme da un decennio senza essere mai stati accusati formalmente di alcun crimine e senza avere affrontato un qualsiasi procedimento penale.

Oltre 80 dei 166 detenuti sarebbero poi già stati autorizzati dallo stesso governo americano a lasciare il carcere ma il via libera definitivo continua ad essere negato, sia a causa dei disaccordi politici a Washington sia perché i loro paesi d’origine dove dovrebbero essere trasferiti - come ad esempio lo Yemen - vengono giudicati troppo instabili o tuttora interessati da una minacciosa presenza di gruppi terroristici.

A causa delle scarse informazioni che vengono dal lager, non è chiaro quale sia il numero di detenuti che stia prendendo parte allo sciopero della fame, anche se alcune testimonianze dei loro legali indicano la partecipazione di virtualmente tutta l’attuale popolazione carceraria di Guantánamo.

Secondo le informazioni fornite dai militari americani, i prigionieri per i quali è stata approvata la pratica dell’alimentazione forzata sono invece 45, anche se in realtà verrebbe eseguita su circa la metà di essi, poiché gli altri avrebbero deciso di nutrirsi in privato o di assumere volontariamente le sostanze nutrizionali somministrate per evitare una pratica al limite della tollerabilità. Le modalità brutali con cui le autorità militari di Guantánamo praticano l’alimentazione forzata sui detenuti che rifiutano il cibo erano state rivelate da un documento ottenuto e pubblicato da Al-Jazeera lo scorso mese di maggio.

Le modalità brutali con cui le autorità militari di Guantánamo praticano l’alimentazione forzata sui detenuti che rifiutano il cibo erano state rivelate da un documento ottenuto e pubblicato da Al-Jazeera lo scorso mese di maggio.

Secondo quanto stabilito dalla procedura, un detenuto risulta ufficialmente in sciopero della fame quando rifiuta almeno nove pasti consecutivi oppure scende a meno dell’85% del suo peso ideale. Quando le autorità mediche stabiliscono la necessità di procedere con l’alimentazione forzata, il detenuto viene immobilizzato ad una sedia con una maschera assicurata sulla bocca “per evitare che sputi o morda”. Successivamente viene inserito un tubo attraverso le narici per far passare gli elementi nutritivi direttamente nello stomaco.

La procedura richiede in media dai 20 ai 30 minuti ma il detenuto può rimanere legato anche fino a due ore, in attesa che una lastra confermi che le sostanze abbiano raggiunto effettivamente lo stomaco. Il detenuto viene poi trasferito in un’apposita cella dove è tenuto sotto osservazione da una guardia per un’altra ora, nel caso ci siano segnali di vomito o cerchi di provocarsi volontariamente il vomito. In questo caso, la procedura viene ripetuta per intero.

Il ricorso all’alimentazione forzata con metodi che causano sofferenze indicibili ha quindi come obiettivo quello di piegare la resistenza residua dei prigionieri, così da farli desistere da un’imbarazzante forma di protesta estrema contro una situazione ormai disperata e senza via d’uscita.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il New York Times è uscito domenica scorsa con una rivelazione probabilmente pilotata nella quale vengono delineati i contorni inquietanti dell’attività del cosiddetto Tribunale per la Sorveglianza dell’Intelligence Straniera (FISC), ufficialmente deputato alla supervisione delle innumerevoli richieste di intercettazione delle comunicazioni elettroniche da parte delle varie agenzie di intelligence degli Stati Uniti.

Quella che sembra essere una nuova pubblicazione favorita dal governo per attenuare l’impatto di prossime esplosive rivelazioni basate sui documenti dell’ex contractor dell’NSA, Edward Snowden, ha descritto un Tribunale che, in totale segretezza, ha emesso decine di sentenze nelle quali sono stati ridefiniti drammaticamente i confini dell’intelligence americana grazie ad una nuova interpretazione della legislazione relativa alla sicurezza nazionale.

Basandosi sulle testimonianze di consueti anonimi funzionari governativi, il reporter del New York Times autore dell’articolo definisce il Tribunale per la Sorveglianza come una “Corte Suprema parallela” che funge da arbitro delle questioni che è chiamato a valutare, finendo così per “modellare le pratiche di intelligence per gli anni a venire”.

Questa trasformazione è stata favorita dagli stessi interventi legislativi degli anni scorsi che, secondo la versione ufficiale, avrebbero dovuto garantire maggiore rispetto per i diritti costituzionali e che hanno invece finito per codificare un sistema pseudo-legale segreto responsabile della sistematica violazione della privacy dei cittadini.

Dall’iniziale approvazione di singole richieste di intercettazione, il Tribunale è passato infatti non solo a dare il via libera a programmi indiscriminati di sorveglianza che coinvolgono centinaia di milioni di persone ma ha anche “regolarmente preso in considerazione questioni costituzionali più ampie, fissando importanti precedenti giudiziari”. Il tutto assegnando poteri di controllo e di sorveglianza sempre più vasti ad agenzie come l’NSA.

Con metodi adeguati a quelli di uno stato di polizia, ad esempio, il Tribunale ha creato una vera e propria “eccezione” al dettato del Quarto Emendamento - che protegge da perquisizioni e confische senza un valido motivo - facendo ricorso ad una dottrina legale usata per la prima volta dalla Corte Suprema nel 1989 secondo la quale le “esigenze speciali” della sicurezza nazionale nell’ambito della lotta al terrorismo giustificano appunto la sospensione di alcuni dei diritti democratici fondamentali riconosciuti dalla Costituzione americana. Nonostante il presidente Obama e praticamente tutti i politici di Washington abbiano più volte garantito che i programmi di sorveglianza messi in atto dall’NSA siano perfettamente legali, poiché passerebbero attraverso un procedimento legale codificato, le modalità con cui opera il FISC non dovrebbero trovare alcuno spazio nell’ordinamento di un paese realmente democratico.

Nonostante il presidente Obama e praticamente tutti i politici di Washington abbiano più volte garantito che i programmi di sorveglianza messi in atto dall’NSA siano perfettamente legali, poiché passerebbero attraverso un procedimento legale codificato, le modalità con cui opera il FISC non dovrebbero trovare alcuno spazio nell’ordinamento di un paese realmente democratico.

Innanzitutto, di fronte al Tribunale per la Sorveglianza appare soltanto una delle parti in causa, vale a dire il governo, mentre la parte oggetto delle intercettazioni non viene nemmeno messa al corrente del procedimento a suo carico. Le sentenze del Tribunale, inoltre, rimangono quasi sempre segrete e non vi è praticamente alcuna possibilità di presentare ricorso. Il FISC, infine, avalla di fatto ogni richiesta presentata dalle agenzie di intelligence, visto che a oltre trent’anni dalla sua creazione ha respinto soltanto una manciata delle quasi 34 mila finite alla propria attenzione.

Questo Tribunale, ironicamente, è il risultato di una legge approvata dal Congresso americano nel 1978 (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) proprio allo scopo di evitare gli abusi del governo nell’ambito della sorveglianza dei cittadini. Il compito che svolge oggi, invece, è esattamente l’opposto di quello inteso originariamente, essendo esso diventato lo strumento giudiziario a disposizione del governo per fornire una facciata di legalità a metodi da stato di polizia.

L’iniziativa del Congresso, in ogni caso, era stata sponsorizzata dal senatore Ted Kennedy ed era scaturita dalle reazioni ai metodi illegali di monitoraggio dei propri rivali politici a cui aveva fatto ricorso il presidente Richard Nixon, i cui crimini che portarono all’impeachment e alle dimissioni impallidiscono di fronte agli abusi ed eccessi di cui si sono rese responsabili le amministrazioni repubblicana e democratica nell’ultimo decennio.

Allo scopo di rassicurare i lettori del New York Times, le fonti delle rivelazioni di domenica scorsa hanno comunque provato a garantire che gli 11 giudici del FISC, su richiesta delle compagnie private di telecomunicazioni, sono intervenuti “ripetutamente” per ordinare la distruzione di dati raccolti dall’NSA al di là del mandato pseudo-legale ottenuto dal Tribunale stesso.

Inoltre, come è stato ripetuto più volte in queste settimane, quelli ottenuti dall’intelligence USA sarebbero soltanto i cosiddetti “metadati” - come, per quanto riguarda le comunicazioni telefoniche, i numeri di telefono di chi chiama e di chi risponde, l’orario e la durata delle telefonate e le località in cui si trovano le persone interessate al momento delle chiamate - e non il contenuto delle comunicazioni o le identità degli utenti, così che le operazioni di sorveglianza non costituirebbero una violazione del Quarto Emendamento.

La distinzione appare tuttavia fuorviante. Dopo la raccolta in blocco di decine o centinaia di milioni di comunicazioni telefoniche ed elettroniche, l’esame del contenuto di esse può avere luogo solo se viene presentato un valido motivo che, tra l’altro, dovrebbe coinvolgere i sospettati in attività di terrorismo. Se però i parametri per ottenere quest’ultima autorizzazione sono simili a quelli stabiliti per avere il via libera alla prima fase delle intercettazioni indiscriminate, le garanzie legali per i cittadini risultano in sostanza inesistenti. Eppure, secondo quanto contenuto negli emendamenti al FISA licenziati dal Congresso USA nel 2008, anche la raccolta degli stessi “metadati” dovrebbe essere consentita solo se essi vengono valutati “pertinenti” ad un’indagine su attività terroristiche. Anche in questo caso, però, il Tribunale per la Sorveglianza ha notevolmente ampliato i confini entro i quali rientra la definizione di “pertinente” fino a svuotarla di significato, consentendo l’intercettazione di massa delle comunicazioni dei cittadini americani.

Eppure, secondo quanto contenuto negli emendamenti al FISA licenziati dal Congresso USA nel 2008, anche la raccolta degli stessi “metadati” dovrebbe essere consentita solo se essi vengono valutati “pertinenti” ad un’indagine su attività terroristiche. Anche in questo caso, però, il Tribunale per la Sorveglianza ha notevolmente ampliato i confini entro i quali rientra la definizione di “pertinente” fino a svuotarla di significato, consentendo l’intercettazione di massa delle comunicazioni dei cittadini americani.

Come hanno affermato in queste settimane politici e membri dell’intelligence, infatti, mentre limitate informazioni relative ad un individuo possono non apparire “pertinenti” ai fini di un’indagine, ciò che sarebbe invece “pertinente” è l’intero quadro costruito con una valanga di dati raccolti indiscriminatamente e senza sospetti specifici. Questo metodo, secondo la caratterizzazione fatta al Wall Street Journal da un autore pentito del Patriot Act, il deputato repubblicano Jim Sensenbrenner, è un po’ come “rastrellare tutto l’oceano per essere certi di prendere un solo pesce”.

L’intero sistema di sorveglianza condotto dall’NSA con l’approvazione del FISC appare dunque sempre più in sintonia con l’ordinamento giudiziario di un moderno regime fascista, nel quale il controllo preventivo del comportamento e delle comunicazioni di virtualmente tutti i cittadini serve ad accumulare una quantità enorme di informazioni a cui attingere qualora si renda necessario reprimere non tanto una minaccia terroristica quanto ogni forma di dissenso interno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

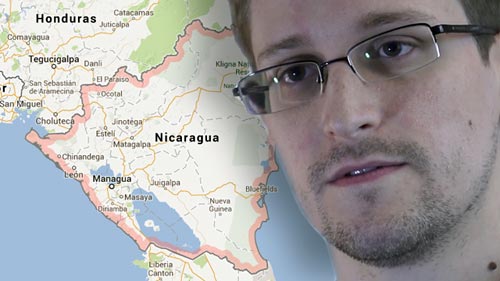

E’ tutt’altro che semplice da risolvere il dilemma del futuro di Edward Snowden, l’ex informatico della NSA che dal 23 giugno scorso si trova in un terminal dell’aeroporto di Mosca. Apparentemente libero è in realtà intrappolato. Una condizione insolita, dal momento che gli è stato annullato il passaporto statunitense e che dunque, formalmente, per uscire da Mosca dovrà disporre di un salvacondotto diplomatico di un paese sovrano.

E qui cominciano i problemi, visto che i paesi ai quali l’ex informatico della NSA si è rivolto sono ben 27, ma solo tre - Venezuela, Nicaragua e Bolivia - hanno finora dato una disponibilità di massima alla concessione di asilo politico. Si potrebbe pensare che la disponibilità offerta dai tre paesi latinoamericani sia più che sufficiente per permettere a Snowden di lasciare Mosca, ma a ben vedere non è proprio così.

La pirateria aerea scatenata da Francia, Spagna, Italia e Austria la scorsa settimana, quando ritenendo che Snowden ne fosse ospite è stato negato il diritto di sorvolo all’aereo presidenziale della Repubblica boliviana con a bordo il suo presidente, Evo Morales, oltre a rappresentare una gravissima violazione delle Convenzioni e delle prassi internazionali e a ricordare il livello di vassallaggio dei paesi europei nei confronti degli Stati Uniti, è servita a ricordare come Washington non abbia nessuna intenzione di permettere all’ex analista della NSA di rifugiarsi in un altro paese. Il fatto che Obama avesse precedentemente dichiarato che non avrebbe fatto alzare in volo i caccia USA per bloccare Snowden è solo un artificio verbale; quali che saranno i modi, cercherà di bloccarlo con tutti i mezzi e grazie all’aiuto di tutti i suoi amici.

In un certo senso, l’ignobile azione europea ha evidenziato come la CIA e i suoi alleati europei non riescano a penetrare a fondo nella rete di protezione che i russi hanno steso intorno a Snowden, ma non si può escludere, in via ipotetica, che l’azione sia stata una mossa tattica. Che fossero certi della presenza a bordo dell’aereo presidenziale boliviano o no, l’occasione è stata sfruttata per indirizzare un messaggio chiaro a russi, cinesi e latinoamericani: gli USA non hanno intenzione di mollare Snowden e sono pronti anche ad azioni eclatanti per mettergli le mani addosso. E che le proteste - peraltro flebili - degli europei per essersi trovati a dover leggere sui giornali di tutto il mondo quello che già sapevano, cioè di essere spiati e controllati dagli USA, non mettono in discussione l’obbedienza dell’Europa verso gli Stati Uniti.

Dunque, nelle operazioni si sorveglianza, monitoraggio ed eventuale intervento per sequestrare Snowden, Washington, Bruxelles e i suoi altri alleati agiranno di concerto. Certo, il trattamento riservato alla Bolivia difficilmente potrebbe essere tollerato da Mosca o Pechino, ma qualunque altro paese latinoamericano, per forza politica e militare oggettiva, potrebbe incorrere nella stessa sorte. E anche una eventuale reazione politico-diplomatica dell’America Latina nel suo complesso, per quanto possa preoccupare la casa Bianca, troverà comunque i paesi satelliti di Wahington (Messico, Colombia, Cile) pronti a rompere l’unità continentale nella reazione contro l’arroganza imperiale.

La palla ora è nel campo russo e la soluzione non è affatto semplice. Intanto perché la rotta naturale di un volo che da Mosca volesse raggiungere il Centro e Sud America vede il sorvolo dell’Italia, successivamente dell’Oceano e prima o poi entra nello spazio aereo statunitense. A meno di non voler passare dal Nord Africa per raggiungere l’Oceano e recarsi verso il Sudamerica (operazione difficile e volo non privo d’incognite simili a quello che sorvolerebbe l’Europa) Mosca dovrebbe assumersi la responsabilità di una crisi politico-diplomatica con Washington. Cosa tutto sommato difficile da credere, anche perché il Cremlino ha avuto già da Snowden tutte le informazioni che gli interessavano. Discorso simile vale per la Cina, che non solo ha beffato gli USA con una notevole operazione d’intelligence facendo arrivare clandestinamente Snowden a Hong-Kong e ha ottenuto le informazioni che voleva, ma che si è anche aggiudicata un successo politico e mediatico facendo uscire le rivelazioni dell’ex informatico della NSA proprio mente si aprivano i colloqui tra Cina e Usa con questi ultimi che accusavano i cinesi di cyber spionaggio!

Discorso simile vale per la Cina, che non solo ha beffato gli USA con una notevole operazione d’intelligence facendo arrivare clandestinamente Snowden a Hong-Kong e ha ottenuto le informazioni che voleva, ma che si è anche aggiudicata un successo politico e mediatico facendo uscire le rivelazioni dell’ex informatico della NSA proprio mente si aprivano i colloqui tra Cina e Usa con questi ultimi che accusavano i cinesi di cyber spionaggio!

E’ ovvio che al momento i dirigenti cinesi si ritengano più che soddisfatti: hanno ottenuto un successo d’intelligence, politico e diplomatico e con le ombre suscitate sui colloqui tra Bruxelles e Washington relativi ai negoziati sul Trattato di libero scambio hanno alzato l’asticella di un possibile accordo tra Europa e USA, traendone così un indiretto vantaggio commerciale. Non sembra quindi ipotizzabile un ulteriore intervento che al momento potrebbe solo danneggiarli.

Senza quindi la partecipazione di Mosca o Pechino nell’operazione, Daniel Ortega, Nicolas Maduro ed Evo Morales non dispongono di grandi margini di manovra per concretizzare la loro disponibilità alla concessione dell’asilo politico. Lo dimostra il caso di Julian Assange, che resta sì ospite dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, ma che non riesce ad uscirne per recarsi a Quito. A Ortega, Maduro e Morales non manca certo il coraggio politico e altrettanto definito risulta il comune senso della solidarietà, al pari dell'avversione per l'arroganza statunitense. Ma la volontà politica e il senso di giustizia potrebbero non bastare.

Il Presidente boliviano, che pure come reazione all’affronto subito nei cieli europei non ha scartato la possibilità di chiudere l’ambasciata statunitense a La Paz, sa che gli stati Uniti sono comunque il terzo partner commerciale delle esportazioni boliviane (1760 milioni di dollari nel 2012). E lo stesso Venezuela, impegnato in una delicata riapertura di dialogo con gli Stati Uniti, ha nel mercato statunitense il suo primo partner commerciale, al quale vende 900.000 barili di petrolio al giorno.

Idem dicasi per Ortega, che ha reso nota la lettera con la quale Snowden chiede asilo e che si è detto pronto ad accoglierlo "con molto piacere", ma che pure sa di avere negli Stati Uniti il suo primo partner commerciale (29% delle sue esportazioni) e riceve da essi ulteriori 25 milioni di dollari annui in prestiti e donazioni cui è difficilissimo rinunciare. Non a caso il Presidente del Nicaragua ha precisato che l’asilo sarà possibile “se si verranno a creare le condizioni”, intendendo con ciò che la disponibilità del Nicaragua è legata ad un accordo internazionale che veda comunque gli Stati Uniti disponibili, pur se non certo contenti. Snowden quindi, potrà lasciare l’aeroporto di Mosca solo sulla base di un accordo politico con Washington oppure con una azione d’intelligence gestita da Mosca, che però scaricherebbe volentieri in America Latina l’ormai scomodissimo ospite. Ma sarebbe ingeneroso chiedere a dei piccoli paesi di assumere su di essi uno scontro virulento con il gigante mondiale in nome del rispetto dei principi del Diritto Internazionale quando i più potenti se ne lavano le mani.

Snowden quindi, potrà lasciare l’aeroporto di Mosca solo sulla base di un accordo politico con Washington oppure con una azione d’intelligence gestita da Mosca, che però scaricherebbe volentieri in America Latina l’ormai scomodissimo ospite. Ma sarebbe ingeneroso chiedere a dei piccoli paesi di assumere su di essi uno scontro virulento con il gigante mondiale in nome del rispetto dei principi del Diritto Internazionale quando i più potenti se ne lavano le mani.

D’altra parte, un’operazione ad alto rischio come questa, di solito prima la si fa, poi, eventualmente e se serve, la si annuncia, non il contrario.

Al momento, quindi, per Snoweden a Mosca sembra ripetersi il destino di Assange a Londra. Un meccanismo forse inevitabile per chi, pur meritorio dell’ammirazione di tutti, di fronte alla “ragion di stato”, da risorsa per alcuni è diventato ormai un problema per quasi tutti.