- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo che le rivelazioni di Edward Snowden hanno reso pubblica la complicità delle più importanti compagnie tecnologiche americane nell’attuazione dei programmi clandestini di sorveglianza e intercettazione dell’NSA, i vertici della Silicon Valley si sono affrettati ad affermare il fermo impegno per la difesa della privacy dei loro clienti, sostenendo che la necessaria collaborazione con l’apparato dell’intelligence è limitata alle sole richieste del governo e alle ingiunzioni emesse da un apposito tribunale federale.

Almeno un paio di indagini giornalistiche nelle ultime settimane hanno però messo in luce una realtà decisamente più complessa di quella descritta da Facebook, Google o Microsoft, nella quale cioè la stretta collaborazione tra le agenzie del governo addette alla sorveglianza informatica dei cittadini e l’avanguardia dell’industria tecnologica statunitense sembra essere una pratica molto ben consolidata.

Come ha spiegato un articolo apparso questa settimana sul sito web dell’agenzia di stampa Reuters, innanzitutto, il rapporto tra l’intelligence USA e la Silicon Valley risale addirittura alla nascita stessa di quello che è forse il più famoso distretto industriale del pianeta.

La CIA e i militari furono cioè i primi importanti clienti delle compagnie tecnologiche nate in California tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso con lo scopo, appunto, di “risolvere i problemi legati alla difesa”. La partnership tra queste due realtà divenne ancora più stretta con la nascita di Internet, per poi subire un’ulteriore accelerata negli ultimi anni in concomitanza con l’aumentare delle necessità di sicurezza informatica, tanto che la spesa federale in questo ambito sfiorerà nel 2014 i 12 miliardi di dollari contro gli 8,6 del 2010.

Questa collaborazione ha portato inevitabilmente ad uno scambio continuo di personale esperto nella gestione di un numero sempre crescente di informazioni raccolte dagli utenti. Un esempio peculiare di ciò è stato rivelato per la prima volta dal New York Times lo scorso mese di giugno, quando si è saputo che il capo della sicurezza informatica di Facebook, Max Kelly, lasciò la compagnia nel 2010 per essere assunto proprio nell’NSA per svolgere sostanzialmente lo stesso incarico, ma questa volta a favore del governo.

D’altra parte, come hanno commentato i due autori dell’articolo del quotidiano newyorchese, NSA e Silicon Valley “sono continuamente alla ricerca di metodi per raccogliere, analizzare e sfruttare vaste quantità di dati relative a milioni di americani. L’unica differenza è che l’NSA lo fa per questioni di intelligence, mentre la Silicon Valley per i soldi”. L’intelligence a stelle e strisce investe quindi massicciamente in nuove compagnie tecnologiche che possono tornare utili per le proprie esigenze, mentre allo stesso modo spinge le aziende che già operano in questo ambito ad assumere ex membri delle forze armate o dei servizi segreti, senza tralasciare ovviamente la creazione di una vasta rete di contatti con i massimi dirigenti della Silicon Valley.

L’intelligence a stelle e strisce investe quindi massicciamente in nuove compagnie tecnologiche che possono tornare utili per le proprie esigenze, mentre allo stesso modo spinge le aziende che già operano in questo ambito ad assumere ex membri delle forze armate o dei servizi segreti, senza tralasciare ovviamente la creazione di una vasta rete di contatti con i massimi dirigenti della Silicon Valley.

Sia la Reuters che il New York Times hanno descritto l’attività di un fondo finanziato dalla CIA denominato “In-Q-Tel”, destinato a compagnie che realizzano prodotti “nell’interesse” dell’agenzia di Langley. “In-Q-Tel”, aggiunge la Reuters, spesso opera modesti investimenti a favore di alcune compagnie in cambio dell’aggiunta ai loro prodotti di “requisiti specifici” che tornino utili per i propri fini. A volte, invece, la CIA chiede di avere accesso al “software code” dei prodotti di queste compagnie, così da individuare eventuali punti deboli che possano essere sfruttati per penetrare i software stessi una volta installati.

Frequentemente, addirittura, sono le stesse compagnie a segnalare queste vulnerabilità dei software al governo ancora prima che ai loro clienti, in modo che possano essere utilizzate “sia a scopi difensivi che offensivi”.

Ancora più della CIA, in questo modo opera l’NSA, i cui “investimenti” nella Silicon Valley rimangono segreti, anche se alcuni analisti indipendenti stimano una spesa annua che va dagli 8 ai 10 miliardi di dollari. Fonti anonime dell’industria tecnologica americana hanno rivelato al New York Times che le compagnie, nonostante sostengano pubblicamente di collaborare con il governo solo quando non possono farne a meno, creano talvolta in maniera segreta dei gruppi di lavoro formati da esperti informatici con l’obiettivo di “trovare dei modi per collaborare maggiormente con l’NSA e per rendere più semplice a quest’ultima agenzia l’accesso alle informazioni dei loro clienti”.

Assieme ad alcuni dei suoi più immediati sottoposti, lo stesso direttore dell’NSA, nonché comandante del “Cyber-comando” del Pentagono, generale Keith Alexander, è poi impegnato in prima persona in un’attività di pubbliche relazioni e di reclutamento di personale qualificato nella Silicon Valley. L’obiettivo di una sua partecipazione ad una recente conferenza a Las Vegas, ad esempio, era appunto quello di “assoldare hacker per l’NSA”.

Uno dei suoi predecessori, Kenneth Minihan, dopo avere lasciato l’agenzia durante le fasi finali dell’amministrazione Clinton passò invece ad occuparsi della rete di contatti nella Silicon Valley, mentre oggi è alla guida della compagnia Paladin Capital Group, specializzata nel finanziare “start-up” che offrano “soluzioni high-tech all’NSA e alle altre agenzie di intelligence” americane. Nel concreto, commenta il New York Times, Minihan funge da avanguardia dell’NSA nel tentativo di “trarre vantaggio dalle più nuove tecnologie per analizzare e sfruttare la vastissima quantità di informazioni provenienti dagli Stati Uniti e dal resto del pianeta”.

L’influenza esercitata dall’intelligence americana sulle società della Silicon Valley è stata descritta nel dettaglio dalla Reuters, basandosi in particolare sulle rivelazioni di Joe Harding, già ufficiale dello Stato Maggiore negli anni Novanta e successivamente passato alle dipendenze di un contractor del Pentagono. Secondo Harding, cioè, le agenzie di intelligence USA “hanno più volte convinto le compagnie tecnologiche a modificare i propri prodotti software e hardware per facilitare il monitoraggio di obiettivi stranieri”. Ad esempio, alcuni anni fa un’agenzia di intelligence pagò 50 mila dollari ad una singola compagnia per installare dei chip manipolati su computer destinati ad un cliente in un paese estero, così da usare le macchine per attività di spionaggio.

Secondo Harding, cioè, le agenzie di intelligence USA “hanno più volte convinto le compagnie tecnologiche a modificare i propri prodotti software e hardware per facilitare il monitoraggio di obiettivi stranieri”. Ad esempio, alcuni anni fa un’agenzia di intelligence pagò 50 mila dollari ad una singola compagnia per installare dei chip manipolati su computer destinati ad un cliente in un paese estero, così da usare le macchine per attività di spionaggio.

Un altro anonimo agente segreto tuttora operativo ha poi rivelato come il governo ricorra spesso a società terze per mettere in atto le proprie strategie, in parte per evitare conseguenze spiacevoli alle grandi compagnie nel caso la loro collaborazione con il governo dovesse trapelare.

Un caso riportato dalla Reuters riguarda una compagnia rivenditrice di computer creata appositamente dal governo una decina di anni fa per distribuire PC portatili a governi di paesi asiatici. Questa compagnia acquistava i pezzi dalla società Tadpole Computer di Cupertino, la quale aggiungeva alle macchine prodotte un software segreto che permetteva agli analisti dell’intelligence USA di accedervi in maniera remota.

Questa pratica sembra essere tuttora diffusa, come dimostra un catalogo di prodotti software visionato dalla Reuters, nel quale le compagnie appaltatrici del Pentagono offrono puntualmente dei sistemi che consentono di penetrare i prodotti informatici di qualsiasi azienda.

Ben lontane dall’essere vittime innocenti o, quanto meno, partner riluttanti dell’apparato dell’intelligence degli Stati Uniti nella messa in atto di operazioni di sorveglianza palesemente illegali, buona parte delle fiorenti aziende della Silicon Valley operano dunque da tempo in simbiosi con il governo di Washington, sfruttando questa relazione sia per aumentare i loro profitti sia per ottimizzare la raccolta di preziose informazioni personali sui loro ignari clienti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

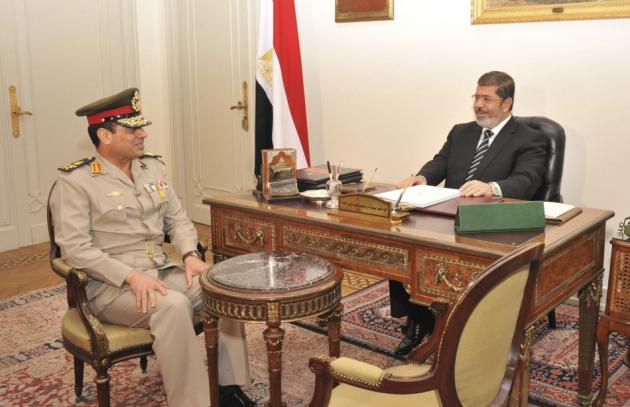

Alla scadenza dell’ultimatum imposto lunedì al presidente Mohamed Mursi per rispondere alle richieste dei milioni di manifestanti scesi nelle piazze a partire dal giorno precedente, i militari egiziani hanno come previsto ripreso in mano la guida del paese nordafricano. Dopo una giornata segnata da nuove gravissime tensioni, il capo delle Forze Armate e ministro della Difesa, generale Abdel Fattah al-Sisi, nella serata di giovedì ha così annunciato in diretta televisiva il fallimento del presidente islamista di fronte al popolo egiziano, decretando la sua deposizione dopo appena un anno dall’insediamento.

Il percorso tracciato dai militari dopo il golpe prevede la sospensione della Costituzione e la nomina a capo dello stato ad interim del presidente della Suprema Corte Costituzionale, Adly Mansour, nonché la creazione di un governo tecnico che rimarrà in carica fino a che verranno indette nuove elezioni parlamentari e presidenziali.

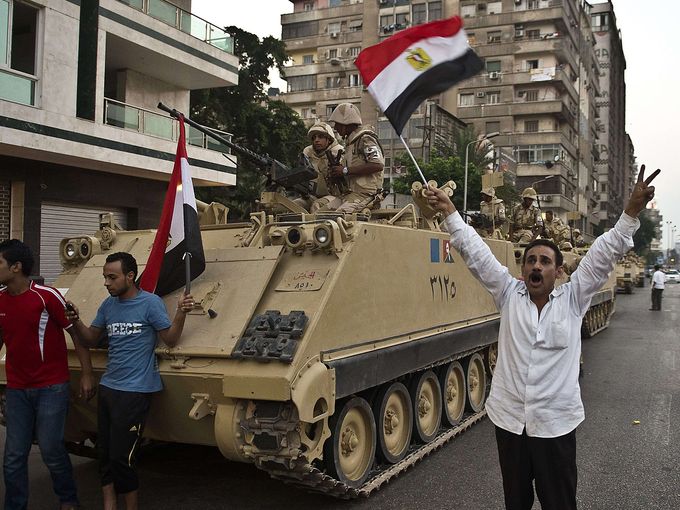

L’annuncio dei generali è giunto al termine di una giornata nella quale soldati e carri armati erano stati dispiegati nei pressi della TV di stato e del palazzo presidenziale, così come nelle piazze del Cairo e delle altri principali città del paese per prevenire nuovi possibili scontri.

La decisione proclamata dal generale al-Sisi è stata presa dopo intense consultazioni con i leader religiosi e politici, alcuni dei quali sono apparsi al suo fianco in diretta TV, così da dare l’impressione di unità in un momento estremamente delicato per il più popoloso paese arabo.

L’intervento delle Forze Armate, infatti, è stato deciso per compattare i vertici delle istituzioni egiziane e fornire l’illusione di venire incontro alle domande di cambiamento e democrazia espresse dalla folla oceanica di manifestanti che ha protestato in questi giorni contro il regime islamista di Mursi. Una volta ottenuto il consenso del maggior numero possibile di forze politiche e di leader religiosi per la “road map” dei militari, perciò, le proteste di piazza non verranno più tollerate, come dimostra appunto il massiccio dispiegamento di soldati nella giornata di mercoledì. Le scene di giubilo al Cairo e un po’ ovunque in Egitto dopo la rimozione del presidente saranno dunque di breve durata, dal momento che il colpo di mano dei militari non porterà in nessun modo ad una svolta democratica nel paese, nonostante l’ostilità diffusa nei confronti di Mursi e i Fratelli Musulmani.

Le scene di giubilo al Cairo e un po’ ovunque in Egitto dopo la rimozione del presidente saranno dunque di breve durata, dal momento che il colpo di mano dei militari non porterà in nessun modo ad una svolta democratica nel paese, nonostante l’ostilità diffusa nei confronti di Mursi e i Fratelli Musulmani.

Il golpe, inoltre, ha ricevuto con ogni probabilità l’avallo degli Stati Uniti, anch’essi estremamente preoccupati per la rabbia dilagante tra la popolazione verso un regime sempre più autoritario e incapace di alleviare le sofferenze provocate da un’economia in profonda crisi.

Dopo gli inviti rivolti nei giorni scorsi a Mursi per ascoltare le richieste dei manifestanti, mercoledì l’amministrazione Obama ha emesso comunicati molto blandi in relazione alla situazione in Egitto, con la portavoce del Dipartimento di Stato, Jen Psaki, che ha ad esempio manifestato la generica “preoccupazione” di Washington per i fatti che stanno accadendo nel paese alleato.

Sulla presa di posizione degli USA a fianco dei militari, sia pure in maniera non ufficiale, hanno pesato le considerazioni di natura strategica in relazione ai propri interessi nella regione e alla necessità di garantire la “sicurezza” di Israele, obiettivi che sarebbero stati messi a rischio con il persistere delle proteste e l’esplodere di una nuova rivoluzione impossibile da controllare. Inoltre, nonostante la partnership costruita con Mursi e i Fratelli Musulmani in questi mesi, a Washington e Tel Aviv è rimasta una certa diffidenza nei confronti del nuovo regime del Cairo, soprattutto alla luce dei successi fatti segnare dai movimenti islamisti in altri paesi arabi.

Inoltre, nonostante la partnership costruita con Mursi e i Fratelli Musulmani in questi mesi, a Washington e Tel Aviv è rimasta una certa diffidenza nei confronti del nuovo regime del Cairo, soprattutto alla luce dei successi fatti segnare dai movimenti islamisti in altri paesi arabi.

Gli effetti dell’iniziativa delle Forze Armate egiziane saranno comunque tutti da verificare già a partire dalle prossime ore. Per quanto riguarda la sorte dell’ormai ex presidente Mursi, i media locali non hanno per ora parlato di un suo arresto, anche se sarebbe stato trasferito in una caserma della Guardia Repubblicana.

I sostenitori dei Fratelli Musulmani, invece, hanno manifestato la volontà di difendere fino alla fine il proprio presidente eletto, facendo così presagire possibili nuove violenze in un paese ancora ben lontano dal vedere la fine del caos scoppiato due anni e mezzo fa con la caduta di Hosni Mubarak.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La vicenda dell’ex contractor della NSA, Edward Snowden, è stata complicata in questi giorni dal caso che ha coinvolto il presidente boliviano, Evo Morales, il cui aereo presidenziale di ritorno da una visita in Russia nella prima mattinata di martedì è stato costretto ad atterrare a Vienna dopo che Francia, Portogallo, Spagna e Italia avevano negato il permesso di entrare nel proprio spazio aereo.

La decisione di questi paesi è stata presa in seguito alla diffusione della notizia che Morales aveva ospitato a bordo Edward Snowden, costringendo il presidente della Bolivia a rimanere per una decina di ore nella capitale austriaca prima di poter ripartire quando Parigi e Lisbona hanno fatto marcia indietro.

Oltre al fatto che la notizia non aveva alcun fondamento, visto che il velivolo di Morales è decollato da un aeroporto diverso da quello in cui si trova Snowden e un suo trasferimento nelle strade di Mosca avrebbe inevitabilmente allertato i media, la vicenda è un’ulteriore conferma del patetico servilismo verso Washington di questi governi europei, aggravato oltretutto da un’indebita perquisizione dell’aereo presidenziale boliviano da parte delle autorità austriache.

La Bolivia, in ogni caso, ha reagito duramente, facendo sapere mercoledì di avere presentato una protesta ufficiale presso le Nazioni Unite contro i paesi europei responsabili. Molti altri governi latinoamericani hanno fatto sentire la loro voce per condannare quello che è stato definito il “rapimento” di Morales. L’attuale presidente dell’Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR), il presidente del Perù Ollanta Humala, ha infine convocato per giovedì una riunione dei ministri della Difesa del gruppo per discutere dell’accaduto.

Per quanto riguarda invece Snowden, a quasi due settimane dal suo arrivo a Mosca continua ad essere bloccato nell’area di transito dell’aeroporto della capitale russa senza essere ancora riuscito ad ottenere la soddisfazione del più che giustificato diritto di asilo da uno solo degli oltre 20 paesi ai quali ha sottoposto la propria richiesta.

La sorte incerta di Snowden, oltre a sviare il dibattito pubblico in corso dai crimini americani da lui smascherati, ha messo in luce il divario abissale tra la gran parte della popolazione di tutto il mondo, che approva apertamente le sue azioni, e governi che continuano a negargli la dovuta protezione.

Come è ormai noto, Snowden ha recapitato tramite un proprio legale 21 richieste di asilo a svariati paesi, molti dei quali le hanno già respinte citando, tra l’altro, l’impossibilità di accogliere una domanda di questo genere se non viene presentata sul loro territorio o presso una delle loro rappresentanze diplomatiche all’estero.

Simili giustificazioni si basano su questioni tecniche di importanza trascurabile, tralasciando di considerare le enormi implicazioni democratiche della vicenda, e rivelano come i paesi in questione siano ben disposti a piegarsi alle pressioni del governo americano e alla sua campagna per mettere le mani su Snowden. Tanto più che la condizione imposta a quest’ultimo di presentare richiesta di asilo sul territorio di un paese che lo dovrebbe ospitare appare impossibile da soddisfare, visto che l’amministrazione Obama ha revocato in maniera a dir poco discutibile il suo passaporto appena prima di lasciare Hong Kong lo scorso 23 giugno. Inoltre, come ha riportato martedì la Reuters, membri del governo russo hanno fatto sapere che una qualsiasi auto di un’ambasciata straniera che dovesse raccogliere Snowden all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca verrebbe considerata territorio diplomatico, rendendo quindi più che fattibile un suo accesso ad un’ambasciata per presentare di persona una richiesta d’asilo.

Inoltre, come ha riportato martedì la Reuters, membri del governo russo hanno fatto sapere che una qualsiasi auto di un’ambasciata straniera che dovesse raccogliere Snowden all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca verrebbe considerata territorio diplomatico, rendendo quindi più che fattibile un suo accesso ad un’ambasciata per presentare di persona una richiesta d’asilo.

L’atteggiamento dei paesi che hanno respinto la richiesta di asilo di Snowden la dice lunga anche sullo stato delle loro democrazie, dal momento che questi governi condividono con gli Stati Uniti l’estrema diffidenza nei confronti di chiunque sia disposto a mettere in gioco la propria vita per smascherare crimini e attività illegali messe in atto da chi detiene il potere. Molti di questi stessi governi, d’altra parte, adottano da tempo sistemi di controllo dei propri cittadini simili a quelli rivelati dai documenti segreti dell’NSA pubblicati nelle ultime settimane.

Che Edward Snowden abbia pieno diritto ad ottenere asilo politico è in ogni caso fuori discussione. Le sue rivelazioni hanno portato alla conoscenza di tutto il pianeta il percorso autoritario verso la creazione di uno stato di polizia sul quale gli Stati Uniti si sono incamminati da anni, operando tramite agenzie clandestine come l’NSA sia entro i propri confini che all’interno di paesi sovrani, alleati compresi.

Come conferma la campagna mediatica di criminalizzazione nei suoi confronti, assieme al trattamento riservato a Bradley Manning e ai preparativi per incriminare Julian Assange, a Snowden non potrebbe inoltre essere garantito in nessun modo un processo equo in patria, tanto più che le accuse mossegli contro, come quella di “tradimento”, prevedono anche la pena capitale. Proprio l’assurdità di quest’ultima accusa o di essere una spia al servizio di Russia o Cina è stata clamorosamente smentita in questi giorni, visto che Mosca e Pechino hanno respinto la richiesta di asilo ricevuta da Snowden.

Il presidente Putin, da parte sua, commentando il caso Snowden lunedì scorso ha poi confermato ancora una volta quale sia la propria attitudine rispetto ai diritti democratici, affermando che l’ex analista dell’intelligence USA poteva rimanere in Russia solo se avesse rinunciato a “danneggiare” ulteriormente il governo americano con nuove rivelazioni. Opportunamente, Snowden ha rifiutato di diventare un vero e proprio ostaggio del Cremlino, ritirando la richiesta di asilo sottoposta al governo russo.

L’atteggiamento più sconcertante e ipocrita è stato quello dei governi europei - Italia compresa - i quali in seguito alle rivelazioni di Der Spiegel e Guardian dello scorso fine settimana sulle intercettazioni da parte americana delle sedi diplomatiche europee negli Stati Uniti, dei palazzi UE a Bruxelles e di telefonate e comunicazioni elettroniche sui loro stessi territori avevano accusato con toni molto accesi il governo di Washington, chiedendo immediate spiegazioni di questo comportamento.

Di fronte alla sua richiesta di protezione, però, questi stessi paesi europei si mostrano ora pronti a lasciare che Snowden venga rimpatriato e che subisca un processo ingiusto per mano di quello stesso governo che essi hanno denunciato per avere agito illegalmente nei loro confronti.

Maggiori speranze per Snowden sembravano dovere provenire dall’America Latina, dove alcuni paesi avevano manifestato la volontà di accoglierlo, anche se per il momento non è giunto alcun segnale concreto. Il Brasile, anzi, ha già respinto la richiesta di asilo, mentre Cuba e Nicaragua non hanno rilasciato commenti. Un evidente cambio di rotta ha caratterizzato invece l’atteggiamento del governo dell’Ecuador, indicato inizialmente come il paese che, grazie anche alla mediazione di WikiLeaks, avrebbe dovuto ospitare Snowden una volta partito da Hong Kong. Questa settimana, il presidente Rafael Correa ha infatti definito il rilascio di documenti speciali a favore di Snowden per consentirgli di raggiungere Mosca come un “errore”, attribuito ad un’iniziativa del proprio console nella capitale russa.

Un evidente cambio di rotta ha caratterizzato invece l’atteggiamento del governo dell’Ecuador, indicato inizialmente come il paese che, grazie anche alla mediazione di WikiLeaks, avrebbe dovuto ospitare Snowden una volta partito da Hong Kong. Questa settimana, il presidente Rafael Correa ha infatti definito il rilascio di documenti speciali a favore di Snowden per consentirgli di raggiungere Mosca come un “errore”, attribuito ad un’iniziativa del proprio console nella capitale russa.

Correa ha poi criticato Assange per avere rilasciato dichiarazioni in merito al caso Snowden che avrebbero scavalcato il governo ecuadoriano, in particolare riguardo ad una telefonata fatta dal vice-presidente USA, Joe Biden, allo stesso presidente per chiedergli di non concedere l’asilo al 30enne analista informatico. Con toni ben diversi da quelli dei giorni scorsi, poi, Correa ha sostenuto che Snowden “potrebbe avere realmente infranto le leggi Nordamericane” e che “chiunque violi la legge deve assumersi le proprie responsabilità”.

Le residue possibilità di lasciare la Russia per un luogo sicuro al di fuori della portata di Washington sembrano risiedere ora nelle decisioni di Bolivia e Venezuela, i cui presidenti hanno rilasciato dichiarazioni di elogio nei confronti di Snowden pur senza prendere iniziative concrete per trarlo in salvo.

Per quanto riguarda il Venezuela, infine, se il presidente Nicolas Maduro non ha risparmiato qualche stoccata agli americani per il trattamento di Snowden e i programmi segreti di sorveglianza, la decisione del suo governo sulla concessione dell’asilo appare tutt’altro che scontata, visto che dopo il decesso di Chavez la nuova amministrazione ha aperto uno spiraglio di dialogo con gli Stati Uniti che potrebbe chiudersi in fretta se l’ex contractor della NSA dovesse ottenere il permesso di raggiungere Caracas.

In definitiva, l’assurda odissea di Snowden è la diretta conseguenza dei calcoli politici e diplomatici dei governi di tutto il mondo, molto più interessati a mantenere rapporti cordiali con Washington o a evitare di dare ospitalità ad un personaggio scomodo piuttosto che alla difesa dei diritti democratici di chi ha fornito un servizio di inestimabile valore alla popolazione di tutto il pianeta.

Non solo per gli Stati Uniti, perciò, ma anche per questi altri paesi vale la critica che lo stesso Snowden ha pubblicato qualche giorno fa sul sito web di WikiLeaks, affermando che la paura di Washington non è rivolta tanto nei suoi confronti o di altri “whistleblowers” come Bradley Manning, bensì “verso voi tutti, cioè verso un’opinione pubblica informata e sdegnata che chiede un governo rispettoso della Costituzione come le è stato promesso e come dovrebbe realmente essere”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La mobilitazione di massa della popolazione egiziana a partire da domenica scorsa ha gettato il governo islamista del presidente, Mohamed Mursi, in una crisi forse irreversibile, costringendo le forze che tradizionalmente decidono le sorti del paese nord-africano - le Forze Armate e gli Stati Uniti - a cercare una strada percorribile che metta fine al più presto alle proteste di piazza e possa consentire il ristabilimento dell’ordine.

Gli oltre dieci milioni di manifestanti scesi nelle strade delle principali città dell’Egitto hanno letteralmente sconvolto non solo il regime dei Fratelli Musulmani ma anche gli stessi militari e i loro sponsor a Washington. In concomitanza con il primo anniversario dell’insediamento di Mursi alla guida del paese, la manifestazione organizzata da tempo da gruppi di giovani dell’opposizione per chiedere le dimissioni del presidente si è infatti rapidamente trasformata in una vera e propria sollevazione dalla portata addirittura superiore a quella che due anni e mezzo fa portò alla rimozione di Hosni Mubarak.

Come nel 2011, a spingere gli egiziani nelle strade sono ancora le drammatiche condizioni di vita con cui la maggior parte della popolazione deve fare i conti, così come le persistenti disuguaglianze sociali e, dopo l’ascesa al potere di Mursi e del partito islamista Libertà e Giustizia, il carattere sempre più repressivo del nuovo regime.

Di fronte a questa oceanica manifestazione di sfiducia nei confronti del presidente, lunedì le Forze Armate egiziane sono quindi tornate al centro della scena politica, emettendo un comunicato ufficiale che rappresenta un vero e proprio ultimatum a Mursi e al suo governo. Il presidente è stato infatti invitato a “soddisfare le richieste del popolo entro 48 ore”, in caso contrario i militari imporranno la loro “road map” per uscire dalla crisi.

Poco prima delle 2 del mattino di martedì, tuttavia, Mursi ha in sostanza respinto l’ultimatum dei generali, accusandoli di “creare confusione” e affermando di non essere stato preventivamente consultato. Inoltre, Mursi ha manifestato l’intenzione di procedere con il suo precedente piano di “riconciliazione nazionale” - peraltro già respinto dall’opposizione - senza tenere conto di “dichiarazioni che approfondiscono le divisioni tra i cittadini”.

Gli ambienti vicini ai Fratelli Musulmani al Cairo hanno apertamente agitato lo spettro di un possibile colpo di stato militare per deporre il governo islamista, il quale, da parte sua, ha già perso pezzi importanti negli ultimi giorni in seguito alle dimissioni di svariati ministri, tra cui, nella giornata di martedì, quello degli Esteri, Mohamed Kamel Amr, e i portavoce del governo e del presidente, Omar Amer e Ehab Fahmy.

La decisione delle Forze Armate di prendere l’iniziativa e di provocare una frattura con il regime islamista è in ogni caso dettata dal timore che le proteste possano sfuggire di mano anche ai leader dell’opposizione e sfociare in una seconda rivoluzione. In seguito all’elezione di Mursi, i militari avevano accettato di buon grado di fare un passo indietro dopo il discredito patito nei mesi successivi alla caduta di Mubarak, vedendo nel neo-presidente e nei Fratelli Musulmani una garanzia per il mantenimento della collocazione internazionale dell’Egitto a fianco dell’imperialismo americano, nonché per la salvaguardia dei propri enormi interessi economici. Con la crescente impopolarità del presidente, tuttavia, i vertici militari hanno ora deciso di intervenire nuovamente per spingerlo ad un compromesso con tutte le forze politiche del paese o, in caso di impossibilità, a rassegnare le dimissioni. La mossa delle Forze Armate è giunta con ogni probabilità non a caso lo stesso giorno in cui il capo di stato maggiore americano, generale Martin Dempsey, ha incontrato al Cairo la sua controparte, generale Abdel Fattah al-Sisi.

La mossa delle Forze Armate è giunta con ogni probabilità non a caso lo stesso giorno in cui il capo di stato maggiore americano, generale Martin Dempsey, ha incontrato al Cairo la sua controparte, generale Abdel Fattah al-Sisi.

La dichiarazione con cui è stato lanciato l’ultimatum a Mursi, inoltre, è apparsa a tratti simile al contenuto del comunicato ufficiale rilasciato da Barack Obama durante la sua visita in Tanzania. L’inquilino della Casa Bianca ha cioè chiesto a Mursi di ascoltare le richieste che provengono dai manifestanti scesi in piazza, esprimendo questo concetto anche nel corso di un colloquio telefonico con il presidente egiziano nella giornata di lunedì.

Se gli Stati Uniti hanno investito parecchio su Mursi e i Fratelli Musulmani nell’ultimo anno, è evidente che l’insostenibilità della posizione del presidente egiziano potrebbe convincere Washington a scaricarlo senza troppi riguardi, come avvenne nel 2011 con l’alleato di ferro Mubarak. In questo caso, lo strumento del cambiamento ai vertici del paese per la salvaguardia degli interessi degli USA e dei loro alleati nella regione sarebbero ancora una volta i militari, già garanti della transizione nel dopo-Mubarak verso un esito gradito a Washington.

A supporto di questa tesi, tra l’altro, è sembrato essere un articolo pubblicato martedì dal Wall Street Journal nel quale si nota come la debole risposta americana all’ultimatum delle Forze Armate abbia fatto ipotizzare a molti l’imminenza di un colpo di stato militare appoggiato almeno tacitamente dagli Stati Uniti.

Allo stesso modo, l’ex ambasciatore egiziano a Washington, Nabil Fahmy, ha sostenuto in un’intervista ad un giornale locale che gli USA “stanno riconsiderando la loro posizione sugli eventi in corso”, aggiungendo che l’amministrazione Obama, come durante le proteste del gennaio 2011, avrebbe scelto per il momento di tenere un atteggiamento attendista, delegando l’iniziativa alle Forze Armate per poi scegliere su quale cavallo puntare per smorzare la portata rivoluzionaria delle proteste in corso. Nelle strade egiziane, intanto, una parte dei manifestanti e alcuni leader dell’opposizione hanno salutato con un certo entusiasmo l’intervento delle Forze Armate, promuovendo l’illusione che questa istituzione possa agire da garante dei principi rivoluzionari, costringendo Mursi a dimettersi o a fare concessioni significative.

Nelle strade egiziane, intanto, una parte dei manifestanti e alcuni leader dell’opposizione hanno salutato con un certo entusiasmo l’intervento delle Forze Armate, promuovendo l’illusione che questa istituzione possa agire da garante dei principi rivoluzionari, costringendo Mursi a dimettersi o a fare concessioni significative.

I militari egiziani, in realtà, rappresentano una forza profondamente reazionaria, allineata al volere di Washington e pronta a reprimere senza scrupoli qualsiasi iniziativa indipendente proveniente dal basso che metta in discussione gli equilibri di potere nel paese.

Anche se la “road map” dei generali non è stata definita nel concreto, l’intenzione sembrerebbe quella di “unire” un paese profondamente diviso. In altre parole, il progetto delle Forze Armate è quello di creare un governo che metta assieme le forze islamiste con quelle laiche dell’opposizione, così da creare, dietro la retorica rivoluzionaria, un fronte politico compatto che consenta di delegittimare le proteste popolari e, se necessario, giustificare una repressione violenta delle manifestazioni stesse.

Mentre i vari gruppi di opposizione hanno designato l’ex direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Mohamed ElBaradei, come rappresentante del “popolo” nelle trattative con le istituzioni per l’adozione di una “road map” che porti alla creazione di uno “stato democratico moderno”, le proteste sono proseguite nella giornata di martedì, quando sono nuovamente scesi in piazza anche i sostenitori di Mursi e dei Fratelli Musulmani dopo gli scontri dei giorni precedenti.

La minaccia di uno sciopero generale continua poi ad incombere dopo le migliaia di azioni industriali che hanno caratterizzato soltanto la prima metà del 2013. Una tendenza, quest’ultima, che non promette nulla di buono per Mursi e i suoi, dal momento che il dilagare degli scioperi nel 2011 rappresentò il fattore decisivo nel crollo del regime di Mubarak.

Sotto le pressioni di un paese in rivolta, sarà l’esito delle trattative in corso per cercare di risolvere o, quanto meno, contenere la gravissima crisi in atto a mostrare più chiaramente nelle prossime ore quali sono gli spazi di manovra residui del presidente Mursi, così come le reali intenzioni dei militari e la posizione che decideranno di assumere gli Stati Uniti in relazione alle sorti di uno dei loro più importanti alleati nel mondo arabo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Nonostante i festeggiamenti andati puntualmente in scena domenica a Zagabria alla presenza di decine di rappresentanti di governi stranieri, il sentimento della maggior parte della popolazione della Croazia nei confronti dell’ingresso del proprio paese nell’Unione Europea appare oggi in netto contrasto con il sostanziale entusiasmo mostrato all’inizio dei negoziati con Bruxelles otto anni fa.

La Croazia che alla mezzanotte tra domenica e lunedì è diventata il 28esimo paese dell’Unione è un paese in recessione da cinque anni che, a partire dall’esplosione della crisi finanziaria globale nel 2008, ha perso quasi l’11% del proprio PIL e visto svanire l’80% degli investimenti diretti dall’estero. La disoccupazione, inoltre, è ufficialmente al 20%, mentre quella giovanile sfiora ormai il 50%.

Di fronte ad un simile scenario, l’accesso all’Unione Europea è stato propagandato praticamente da tutte le forze politiche croate come un’occasione per invertire il declino del paese. In una recente intervista a Bloomberg News, il premier socialdemocratico della Croazia, Zoran Milanovic, aveva così prospettato “un’abbondanza di possibilità, un nuovo mercato, nuove occasioni… da prendere se si lavorerà duramente e se ci si preparerà adeguatamente”, ricordando poi però il rischio concreto di “finire tra i perdenti”.

E tra i perdenti finiranno con ogni probabilità ancora una volta quelle sezioni della società croata già penalizzate dalle pesanti misure di austerity messe in atto dal governo negli ultimi anni e che non cesseranno dopo l’ottenimento dello status di membro UE.

A confermare quale sarà la terapia d’urto che Bruxelles continuerà a riservare anche a Zagabria nel prossimo futuro è stato ancora il primo ministro Milanovic, il quale nella stessa intervista della scorsa settimana ha rivelato come il suo esecutivo sia già “sotto pressione… per intraprendere alcune misure coraggiose in modo da ridurre la spesa e spiegare alla popolazione che non esistono più diritti acquisiti per tutta la vita”. Il deficit di bilancio croato risulta d’altra parte al di fuori dei limiti previsti dall’UE e, salvo interventi, secondo le previsioni di Bruxelles dovrebbe salire al 4,7% del PIL alla fine di quest’anno per poi impennarsi ulteriormente nel 2014, fino al 5,6%. Tutto ciò ha spinto recentemente le principali agenzie di rating a decidere il “downgrade” del debito croato, facendo del paese - secondo la definizione di un commissario del Fondo Monetario Internazionale - “un ostaggio dei mercati internazionali”.

Il deficit di bilancio croato risulta d’altra parte al di fuori dei limiti previsti dall’UE e, salvo interventi, secondo le previsioni di Bruxelles dovrebbe salire al 4,7% del PIL alla fine di quest’anno per poi impennarsi ulteriormente nel 2014, fino al 5,6%. Tutto ciò ha spinto recentemente le principali agenzie di rating a decidere il “downgrade” del debito croato, facendo del paese - secondo la definizione di un commissario del Fondo Monetario Internazionale - “un ostaggio dei mercati internazionali”.

Con l’evolversi della cosiddetta crisi del debito in Europa e alla luce della devastazione sociale imposta da Bruxelles e Berlino a Grecia, Irlanda, Portogallo e non solo, il relativo fascino esercitato dall’ingresso nell’Unione ha da tempo lasciato spazio tra le popolazioni dei paesi candidati ai timori più che giustificati di andare incontro ad un’autentica minaccia anche agli attuali standard di vita già non eccelsi.

Il cambiamento di opinione dei croati circa l’accesso all’UE appare perciò scontato ed è confermato dal dimezzarsi dei consensi registrati in circa un decennio. I più recenti sondaggi indicano infatti come appena il 45% della popolazione appoggi l’ingresso nell’Unione Europea, nonostante l’incessante campagna a favore orchestrata in questi anni da politici e media locali. Nello stesso referendum tenuto nel gennaio 2012, dopo la chiusura ufficiale dei negoziati tra Zagabria e Bruxelles nel giugno precedente, la vittoria dei “sì” con il 66% dei consensi fu offuscata da un’affluenza alle urne che non raggiunse nemmeno il 44%.

Se l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea sembra dunque avere poco senso dal punto di vista economico, è piuttosto nell’ambito politico e strategico che una qualche giustificazione può essere ricercata.

Di fronte a più di una resistenza nell’UE ad imbarcare altri paesi caratterizzati da economie in affanno o corruzione diffusa, la decisione di favorire il loro ingresso nell’Unione risponde cioè ad una più ampia necessità di cercare di stabilizzare la periferia del continente, facendo intravedere ai loro cittadini l’illusione di un processo di transizione verso un sistema di mercato integrato relativamente prospero.

In questo senso, l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea è la logica conseguenza di quello garantito nel 2004 alla Slovenia e, ancora, nel 2007 a Bulgaria e Romania, non a caso considerate da molti tutt’altro che pronte all’abbraccio con Bruxelles. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’area balcanica, sia pure tra difficoltà maggiori, dopo i presunti progressi sulla questione del Kosovo, la stessa Serbia inizierà i negoziati con l’UE a partire dal prossimo gennaio, così come in un futuro più lontano verranno valutate le possibilità di aderire di Bosnia, Macedonia e Montenegro. A spiegare l’importanza di questo processo è stato il ministro degli Esteri di Zagabria, Vesna Pusic, in un’intervista rilasciata al Financial Times poco prima che il suo paese diventasse il 28esimo membro dell’UE. La numero uno della diplomazia croata ha spiegato che un’eventuale decisione di voltare le spalle a Zagabria da parte dell’Unione Europea non sarebbe stata solo ingiusta ma anche “rischiosa”, dal momento che “l’Europa sudorientale è la zona di transizione con il Medio Oriente e il fermento politico in Turchia e la guerra in Siria si trovano proprio al di là di essa”.

A spiegare l’importanza di questo processo è stato il ministro degli Esteri di Zagabria, Vesna Pusic, in un’intervista rilasciata al Financial Times poco prima che il suo paese diventasse il 28esimo membro dell’UE. La numero uno della diplomazia croata ha spiegato che un’eventuale decisione di voltare le spalle a Zagabria da parte dell’Unione Europea non sarebbe stata solo ingiusta ma anche “rischiosa”, dal momento che “l’Europa sudorientale è la zona di transizione con il Medio Oriente e il fermento politico in Turchia e la guerra in Siria si trovano proprio al di là di essa”.

Per questo motivo, ha affermato il ministro Pusic, “se l’UE dovesse perdere il proprio ‘soft power’, perderebbe anche il potere di stabilizzare l’Europa sudorientale”. In tal caso, “il pericolo che l’instabilità si diffonda dall’Europa sudorientale, dal Mediterraneo meridionale e dal Medio Oriente al cuore dell’Europa diventerebbe molto più grande”.

Se, al di là dei criteri e dei rigidi parametri economici stabiliti per l’accesso all’Unione, quella di consentire l’ingresso di un nuovo paese rimane una decisione fondamentalmente politica, il tentativo dei burocrati di Bruxelles di stabilizzare il continente attorno ad un progetto basato sui principi dell’economia di mercato sembra essere però sul punto di naufragare a causa delle sue stesse contraddizioni.

Come hanno forse già compreso i cittadini della Croazia, infatti, gli eventi degli ultimi anni hanno smascherato la reale natura dell’Unione Europea, rivelatasi non tanto un mezzo per la promozione dei diritti democratici e del benessere generale quanto un vero e proprio strumento in mano alle élite economiche e finanziarie del continente per salvare un sistema in crisi irreversibile tramite l’impoverimento di massa dei propri cittadini.