- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Con la consueta normalità nelle operazioni di voto e con un’affluenza pari a circa il 90% degli aventi diritto, si sono svolte a Cuba le elezioni per il rinnovo dei 612 membri dell’Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) e i per 1269 membri dei 15 parlamenti delle province. Il cinquanta per cento degli eletti circa sono donne e l’età media complessiva è di 45 anni ai parlamenti provinciali e di 48 all’Assemblea Nazionale. Già solo le cifre della partecipazione, la parità di genere e l’età media degli eletti sfidano vittoriosamente le cifre cui ci hanno abituato i regimi occidentali che impartiscono lezioni di democrazia, ma l’importanza della scadenza elettorale è data soprattutto dal fatto che quella appena celebrata, pur nella sua consuetudine, non è stata un’elezione come tante altre.

Gli eletti, come sempre, dovranno a loro volta eleggere il nuovo Consiglio di Stato e il suo Presidente, che è il Presidente della Repubblica. Ove fosse confermato - come ci si attende - Raul Castro alla guida del Paese, avrà inizio il secondo ed ultimo mandato presidenziale per l’ex capo delle forze armate cubane, figura preminente della storia cubana.

E’ entrata infatti in vigore la norma costituzionale approvata dal Congresso del Partito Comunista Cubano dello scorso anno che, oltre a ratificare le nuove linee di politica economica e le riforme politiche, ha stabilito come non possano che essere al massimo due i mandati presidenziali consecutivi.

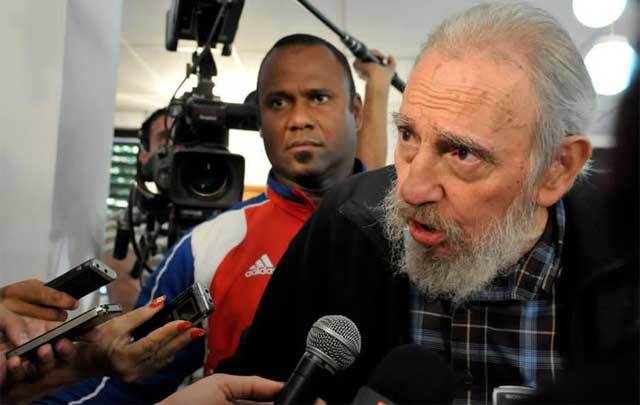

In buona salute e di buon umore, il leader della Rivoluzione cubana, Fidel Castro, si è presentato al seggio elettorale del quartiere del Vedado per deporre la sua scheda nell’urna. Era dall’incontro con la Presidente argentina Cristina Fernandez, a L’Avana per salutare il suo amico convalescente Hugo Chavez, che Fidel non era ritratto in pubblico.

Del più che soddisfacente stato di salute del Comandante en Jefe ha dovuto prendere atto persino il Miami Herald, più che un quotidiano un house organ della lobby mafiosa alla testa della comunità cubano americana della Florida che da decenni, a ritmo quasi settimanale, lo definisce in punto di morte o già deceduto, “grazie ad informazioni segrete provenienti dallo staff medico di Fidel”.

Le fonti del Miami Herald sono probabilmente le stesse che utilizza il quotidiano spagnolo El Pais, che due settimane addietro, in uno dei momenti più penosi della sua autorevolezza giornalistica e della più evidente dimostrazione del suo ostracismo verso il fronte progressista dell’America latina, aveva pubblicato la foto di un illustre sconosciuto intubato spacciandolo per Chavez in agonia. Sbugiardato nel giro di poche ore, il quotidiano del Grupo Prisa era stato costretto a pubblicare le sue scuse per l’infortunio. D’altra parte, se le fonti sono torbide, difficile che l’acqua sia limpida.

Purtroppo, la triste storia del giornalismo asservito alla propaganda è poca cosa in confronto alla propaganda asservita al ridicolo. In entrambi i casi, le due testate, politicamente affini quando si passa la frontiera tra il Texas e il Rio Bravo o il tratto di mare che divide la Florida da Cuba, gareggiano in qualità giornalistica. Sempre per rimanere in tema, nello specifico del quadro politico cubano il quotidiano di Miami, cui quasi tutta la stampa italiana s’ispira quando scrive di Cuba, aveva avvertito di “contrasti” tra Fidel e Raul Castro circa il cammino riformatore. Le solite fonti bene informate nonché “interne”, avevano garantito l’affidabilità dell’informazione. Ovviamente, la cosa era priva di senso prima ancora che di verità. Fidel, all’uscita dal seggio, in una conversazione con i giornalisti cubani che coprivano le elezioni, si è detto felice per il ruolo di presidenza della Comunità degli stati dell’America Latina e Caraibi (Celac) assegnato a Cuba, ha elogiato il suo popolo, capace di resistere al blocco statunitense da ormai 52 anni e, infine, si è detto convinto della necessità di aggiornamento riformatore del processo rivoluzionario “purché non si commettano errori”.

Ovviamente, la cosa era priva di senso prima ancora che di verità. Fidel, all’uscita dal seggio, in una conversazione con i giornalisti cubani che coprivano le elezioni, si è detto felice per il ruolo di presidenza della Comunità degli stati dell’America Latina e Caraibi (Celac) assegnato a Cuba, ha elogiato il suo popolo, capace di resistere al blocco statunitense da ormai 52 anni e, infine, si è detto convinto della necessità di aggiornamento riformatore del processo rivoluzionario “purché non si commettano errori”.

Un sostegno diretto e senza possibilità d’interpretazioni, quello di Fidel, ad un processo riformatore che prevede la riduzione progressiva del ruolo dello stato nella produzione economica a favore di forme cooperative di proprietà e che cerca nuovi strumenti per rinsaldare un modello che può essere migliorato solo cambiandone gli elementi deteriori che ne frenano la crescita.

Proprio per la dinamica politica in corso e quella futura le elezioni hanno avuto una importanza maggiore rispetto al passato. Sarà proprio il nuovo Parlamento a dover scrivere leggi e norme che regoleranno il nuovo corso politico cubano, che vedrà alla fine del prossimo mandato l’uscita di scena di buona parte del gruppo dirigente storico che ha guidato il paese dal 1959 ad oggi.

Un gruppo dirigente che ha già ricevuto significative iniezioni di ricambio generazionale che hanno prodotto anche differenziazioni di proposta politica sul terreno riformatore. Sui recenti provvedimenti di apertura sulle procedure d’emigrazione e nella maggiore attenzione al dialogo con i cubani all’estero non si sono segnalate opposizioni significative, che si sono invece manifestate sul terreno delle riforme economiche.

La dialettica politica in seno al gruppo dirigente non ha mai però riguardato la necessità o meno dell’avvio e del consolidamento del processo riformatore; ha semmai messo in luce strategie, tattiche e stili di conduzione diversi, inevitabile frutto di letture collettive, esperienze e storie diverse, ma non ha mai offerto ad una lettura attenta spaccature esclusivamente di tipo generazionale.

Basta solo ricordare come proprio l’anziano Raul sia alla testa dei riformatori più decisi per capire come la dialettica politica in corso non sia etichettabile nella contrapposizione generazionale dei quadri e dei dirigenti. Pur nelle differenze c’è una consapevolezza diffusa: la difesa del processo rivoluzionario cubano rende inevitabili ed urgenti le riforme del mercato del lavoro e della struttura di welfare, quest’ultima fiore all’occhiello del paese.

La salvaguardia assoluta del carattere universalista della protezione sociale, infatti, è in qualche modo l’obiettivo che le riforme si prefiggono,e questa non può essere garantita senza la compatibilità economica che la sostiene. E non possono esserci modifiche degli indirizzi di politica economica senza un rinnovamento profondo culturale ed economico dell’organizzazione del mercato del lavoro che rimuova le pesanti sacche di inefficienze e sprechi che pesano come macigni sulla salute economica generale dell’isola.

La salvaguardia assoluta del carattere universalista della protezione sociale, infatti, è in qualche modo l’obiettivo che le riforme si prefiggono,e questa non può essere garantita senza la compatibilità economica che la sostiene. E non possono esserci modifiche degli indirizzi di politica economica senza un rinnovamento profondo culturale ed economico dell’organizzazione del mercato del lavoro che rimuova le pesanti sacche di inefficienze e sprechi che pesano come macigni sulla salute economica generale dell’isola.

Proprio su quest’ultimo terreno risiedono parti significative delle contrarietà al pieno dispiegarsi delle riforme. Una burocrazia che si vede minacciata nella sua centralità e nel suo potere d’interdizione con la trasformazione graduale della società cubana e la variazione dei suoi centri di riferimento nell’organizzazione socio-economica, è certamente una delle aree più importanti nella resistenza al cambiamento.

Lo stesso Raul, del resto, ha dichiarato in diverse occasioni come il cammino riformatore incontri “resistenze”, non nascondendo che l’impostazione ideologica rigida e poco aperta al cambiamento di settori del partito sia un freno oggettivo al dispiegamento delle riforme. Proprio per questo il nuovo Parlamento e il Consiglio di Stato che da questo verrà eletto rappresenteranno una lettura in controluce della dialettica interna al partito e alla società cubana.

La lista dei nomi degli eletti sarà probabilmente una sintesi politica che terrà conto della discussione e delle diverse posizioni, ma non ci sono dubbi che, proprio interpretando quanto proviene dalla società cubana, l’orientamento riformatore sarà predominante ed innescherà concretamente il processo di cambiamento. Servirà una lettura senza equivoci della necessità storica delle riforme per condurre il Paese verso la sua tappa decisiva, per certi aspetti non meno difficile di quelle che hanno composto fino ad oggi il cammino di Cuba. Per la prima volta dalla sua liberazione, infatti, Cuba dovrà dimostrare di saper proseguire una rivoluzione con Fidel nel cuore e nello spirito, anche se non più alla sua testa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nuovi dettagli emersi a pochi giorni dall’incursione aerea di Israele in territorio siriano sembrano confermare in gran parte la versione proposta subito dopo l’attacco dal regime di Damasco, secondo il quale l’obiettivo era un centro di ricerca militare nei pressi della capitale. A confermarlo sono state alcune fonti del governo americano, le cui dichiarazioni sono giunte in concomitanza con l’ammissione di responsabilità più o meno esplicita da parte di Tel Aviv per un’operazione dalla più che dubbia legalità contro un paese sovrano che in nessun modo ha provocato il proprio vicino meridionale.

Secondo i consueti membri anonimi dell’intelligence a stelle e strisce, dunque, l’aggressione di mercoledì scorso in Siria avrebbe colpito una struttura a nord di Damasco dove si svolgono ricerche per lo sviluppo di armi chimiche e biologiche. In realtà, secondo queste fonti, il bersaglio principale sarebbe stato comunque un convoglio che trasportava armi destinate a Hezbollah, come aveva sostenuto inizialmente Washington, ma gli automezzi colpiti si trovavano ancora presso il centro di ricerca. Quest’ultimo sarebbe stato perciò danneggiato solo in seguito all’esplosione del convoglio, mentre il governo di Damasco lo aveva indicato come il bersaglio principale dell’attacco israeliano.

Su quali basi Israele abbia stabilito che gli armamenti colpiti erano diretti in Libano non è stato reso noto. I media occidentali hanno poi confermato, citando ancora fonti di intelligence, che tra gli equipaggiamenti che avrebbero dovuto finire nelle mani di Hezbollah c’era in primo luogo il sistema di difesa anti-aereo SA-17 di fabbricazione russa. Componenti di questo sistema colpiti dalle bombe israeliane sono stati infatti mostrati nei giorni scorsi dalla televisione siriana ma l’intenzione di Tel Aviv sembra essere stata piuttosto quella di indebolire le difese aeree di Assad in vista di ulteriori attacchi da parte dei governi stranieri che appoggiano l’opposizione interna.

La versione americana e israeliana, inoltre, è stata smontata da svariati analisti, tra cui il russo Ruslan Aliyev del Centro per l’Analisi delle Strategie e delle Tecnologie di Mosca, secondo il quale “il sistema SA-17 è troppo sofisticato perché possa essere utilizzato da Hezbollah ed esso potrebbe comunque essere individuato con facilità”. Il suo eventuale trasferimento al “Partito di Dio” in Libano, poi, avrebbe ripercussioni negative in Russia, “rendendo impossibile per il Cremlino continuare a garantire il proprio sostegno al governo di Assad”.

In ogni caso, con l’OK degli Stati Uniti, Israele ha scelto per la propria provocazione un obiettivo ben conosciuto, dal momento che il centro di ricerca in questione era stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro di Washington fin dal 2005 e, secondo l’intelligence USA, operava grazie all’assistenza tecnologica nordcoreana. Che Israele abbia avuto il via libera americano per l’operazione in territorio siriano è apparso evidente anche dall’insolita ammissione fatta domenica dal ministro della Difesa uscente di Tel Aviv, rompendo una consuetudine dei governi israeliani di evitare qualsiasi commento alle proprie azioni illegali oltreconfine anche per non mettere Washington in situazioni imbarazzanti.

Che Israele abbia avuto il via libera americano per l’operazione in territorio siriano è apparso evidente anche dall’insolita ammissione fatta domenica dal ministro della Difesa uscente di Tel Aviv, rompendo una consuetudine dei governi israeliani di evitare qualsiasi commento alle proprie azioni illegali oltreconfine anche per non mettere Washington in situazioni imbarazzanti.

In un intervento pubblico da Monaco di Baviera - dove si è appena conclusa l’annuale Conferenza sulla Sicurezza - pur affermando di “non volere aggiungere nulla a quanto si è letto sui giornali a proposito di quanto è accaduto in Siria”, Ehud Barak ha definito i fatti di mercoledì scorso come “un’altra prova che quando Israele dice una cosa intende metterla in atto”. Il riferimento di Barak riguarda i ripetuti annunci di esponenti del governo Netanyahu nei giorni precedenti l’attacco, nei quali era stato più volte ripetuto che Israele non avrebbe consentito il trasferimento di armi a Hezbollah in Libano al momento della caduta del regime di Assad.

Il raid della settimana scorsa, oltre ad essere stato preparato in anticipo sia sul piano propagandistico che su quello materiale, potrebbe non rimanere un episodio isolato. Come ha riportato la rivista americana Time, infatti, Israele avrebbe ricevuto “la luce verde” da Washington per condurre nuovi attacchi aerei in Siria, mentre la stessa amministrazione Obama, al contrario della posizione ufficiale di non intervento nel conflitto, starebbe addirittura preparandosi per operare direttamente incursioni aeree nell’area di Aleppo.

La giustificazione ufficiale per una simile pericolosa escalation è appunto la presunta necessità di impedire che armi “non-convenzionali” dell’arsenale di Assad finiscano nelle mani degli estremisti che si stanno battendo per il rovesciamento del regime. In realtà, lo strapotere degli elementi jihadisti in Siria, così come la loro disponibilità di armamenti letali, è la diretta conseguenza del sostegno offerto all’opposizione da parte dell’Occidente e dei regimi sunniti della regione, mentre il vero obiettivo di incursioni aeree come quella di Israele della scorsa settimana sembra essere l’allargamento del conflitto e il tentativo di provocare la ritorsione di Damasco, da presentare all’opinione pubblica internazionale come casus belli per giustificare un intervento diretto nel paese mediorientale.

Da parte sua, il governo siriano si è per il momento limitato a minacciare generiche rappresaglie contro Israele, anche se appare estremamente improbabile che Assad possa rispondere a isolate provocazioni, rischiando di scatenare un’aggressione che segnerebbe certamente la propria fine. In ogni caso, anche per cercare di recuperare qualche consenso interno, lo stesso presidente nella giornata di domenica ha affermato pubblicamente che “la Siria farà fronte a qualsiasi aggressione nei propri confronti”. L’ambasciatore siriano in Libano, Ali Abdul-Karim Ali, ha invece ricordato che “Damasco possiede la capacità di reagire a sorpresa”, anche se “eventuali decisioni in questo ambito spettano alle autorità competenti” ai vertici del governo. Parallelamente alle provocazioni di Israele, intanto, il conflitto in Siria ha fatto registrare in questi giorni anche l’apertura di un minimo spiraglio di dialogo tra le parti coinvolte. Le dichiarazioni di settimana scorsa del leader della Coalizione Nazionale delle Forze della Rivoluzione Siriana e dell’Opposizione, Moaz al-Khatib, il quale aveva sostenuto per la prima volta di essere disposto a parlare con rappresentanti di Assad a determinate condizioni, sono state infatti ribadite nel corso della già ricordata conferenza di Monaco.

Parallelamente alle provocazioni di Israele, intanto, il conflitto in Siria ha fatto registrare in questi giorni anche l’apertura di un minimo spiraglio di dialogo tra le parti coinvolte. Le dichiarazioni di settimana scorsa del leader della Coalizione Nazionale delle Forze della Rivoluzione Siriana e dell’Opposizione, Moaz al-Khatib, il quale aveva sostenuto per la prima volta di essere disposto a parlare con rappresentanti di Assad a determinate condizioni, sono state infatti ribadite nel corso della già ricordata conferenza di Monaco.

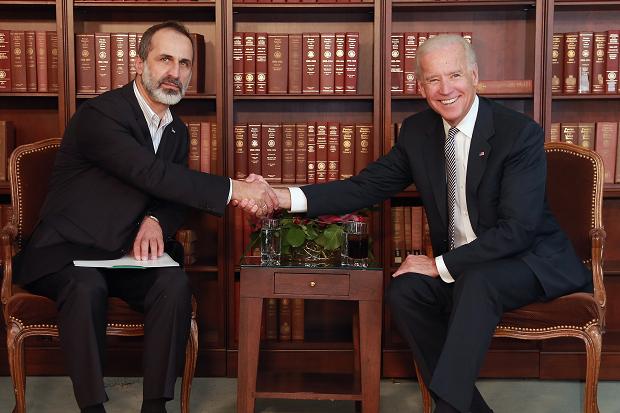

Nel fine settimana, Khatib ha inoltre incontrato non solo il vice-presidente americano, Joe Biden, ma separatamente anche gli inviati dei due principali alleati di Assad, i ministri degli Esteri di Russia e Iran, Sergey Lavrov e Ali Akbar Salehi. Questi ultimi hanno entrambi elogiato il teorico abbandono di un atteggiamento di totale chiusura verso il regime di Damasco da parte dell’opposizione appoggiata dall’Occidente, anche se non sono ancora emerse indicazioni di possibili contatti per aprire una qualche trattativa ufficiale.

Le parole di Khatib sono state peraltro condannate duramente da varie fazioni “ribelli” che non intendono fare marcia indietro e che chiedono come condizione imprescindibile per avviare negoziati di pace la rimozione di Assad. Il fatto però che Khatib, ex imam di una nota moschea di Damasco, abbia ripetuto la disponibilità ad incontrare rappresentanti del presidente nel corso di un importante vertice come quello andato in scena nella città tedesca indica probabilmente un qualche sostegno per le sue posizioni all’interno dell’opposizione e che forse, come era stato costretto ad affermare, quelle espresse poche ore prima sul proprio profilo Facebook non erano soltanto opinioni strettamente personali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nonostante i ripetuti avvertimenti da parte di alcuni dei paesi confinanti con la Siria circa il pericolo di possibili incursioni nei loro territori di un regime ormai disperato, alla fine a rendersi protagonista di un’aggressione deliberata nell’ambito del conflitto in corso da quasi due anni nel paese mediorientale è stato, non troppo sorprendentemente, Israele.

Confermando come il governo di Tel Aviv costituisca la vera principale minaccia alla stabilità della regione, alcuni aerei israeliani hanno infatti condotto un bombardamento in territorio siriano nella giornata di mercoledì, anche se l’obiettivo dell’attacco rimane tuttora avvolto nel mistero.

Secondo quanto affermato da fonti interne al governo americano, il quale era stato informato in anticipo dell’operazione, i velivoli israeliani avrebbero colpito un convoglio che trasportava equipaggiamenti militari destinati a Hezbollah, in Libano.

Per il regime di Bashar al-Assad, invece, l’obiettivo sarebbe stato un altro. L’agenzia di stampa ufficiale SANA, citando il comando delle forze armate siriane, ha descritto la distruzione di un “centro di ricerca scientifico” situato a Jamraya, alle porte di Damasco, dove si lavorava per “innalzare i livelli di resistenza e auto-difesa”.

Secondo questa versione, condivisa anche dai vertici di Hezbollah, oltre ai danni all’edificio sarebbero state uccise due persone che vi lavoravano, mentre cinque sarebbero i feriti. Durissima, com’è ovvio, è stata la condanna proveniente da Damasco, da dove l’incursione è stata definita “una palese violazione della sovranità e dello spazio aereo siriano”.

L’attacco israeliano sembra aver fatto aumentare, forse volutamente, il rischio di un allargamento del conflitto, come è apparso evidente anche dal commento preoccupato della Russia. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha affermato giovedì di voler fare chiarezza sull’accaduto, bollando il bombardamento come “una seria violazione della carta delle Nazioni Unite”. Nello scorso fine settimana, inoltre, l’altro principale alleato internazionale di Assad - l’Iran - aveva a sua volta lanciato un avvertimento tramite Ali Akbar Velayati, consigliere dell’Ayatollah Ali Khamenei sulle questioni di politica estera, sostenendo che “un attacco contro la Siria verrebbe considerato come un attacco contro l’Iran”. Israele, come di consueto, non ha rilasciato alcun commento in proposito, poiché farlo avrebbe comportato l’ammissione di un atto palesemente illegale e non provocato. I governi di Tel Aviv, d’altra parte, non sono nuovi a questo genere di operazioni.

Israele, come di consueto, non ha rilasciato alcun commento in proposito, poiché farlo avrebbe comportato l’ammissione di un atto palesemente illegale e non provocato. I governi di Tel Aviv, d’altra parte, non sono nuovi a questo genere di operazioni.

Sempre in Siria, Israele aveva bombardato una presunta installazione nucleare nel 2007, mentre lo scorso ottobre, sempre senza alcuna conferma ufficiale, l’obiettivo era stata una fabbrica di armi a Khartoum, la capitale del Sudan.

In ogni caso, il più recente attacco sembra essere stato preparato da alcuni giorni, visto che l’esercito del Libano ha affermato mercoledì che aerei israeliani nell’ultima settimana avevano aumentato sensibilmente le loro attività nello spazio aereo di questo paese. Inoltre, da svariati giorni il governo Netanyahu stava suonando l’allarme sulla sorte dell’arsenale di armi chimiche a disposizione di Assad, minacciando di intervenire direttamente in Siria nel caso fosse emersa prova che queste armi potessero finire nelle mani di terroristi islamici o di Hezbollah.

Il pretesto delle armi chimiche è stato di nuovo riproposto in quest’ultimo periodo anche da Washington e da altri governi occidentali, verosimilmente per tornare ad offrire all’opinione pubblica internazionale un motivo per un possibile intervento esterno in Siria, visto da molti sempre più necessario per sbloccare la situazione alla luce dell’incapacità dei “ribelli” di dare la spallata finale al regime di Damasco. Secondo l’opinione di vari commentatori citati dai media occidentali in questi giorni, Israele avrebbe agito in particolare per il timore che Assad stesse inviando a Hezbollah, oltre ad armi chimiche, sofisticati missili anti-aereo SA-17. Questa eventualità, infatti, ostacolerebbe non poco l’attività di Israele nei cieli del Libano, anche se ad alcuni appare improbabile che un regime sotto assedio decida di privarsi di un sistema così efficace in un simile frangente.

Secondo l’opinione di vari commentatori citati dai media occidentali in questi giorni, Israele avrebbe agito in particolare per il timore che Assad stesse inviando a Hezbollah, oltre ad armi chimiche, sofisticati missili anti-aereo SA-17. Questa eventualità, infatti, ostacolerebbe non poco l’attività di Israele nei cieli del Libano, anche se ad alcuni appare improbabile che un regime sotto assedio decida di privarsi di un sistema così efficace in un simile frangente.

Se così fosse, Tel Aviv avrebbe commesso mercoledì un atto di guerra illegale e non provocato contro un paese sovrano ufficialmente per evitare che un altro paese sovrano - il Libano - venisse in possesso di strumenti di difesa volti a impedire sempre a Israele di invadere a piacimento il suo spazio aereo o di lanciare eventuali attacchi aerei in maniera indisturbata.

Per quanto riguarda poi il pericolo dei jihadisti attivi in Siria, gli scrupoli israeliani appaiono quanto meno insoliti, dal momento che questi ultimi sono da tempo già armati e finanziati più o meno direttamente proprio dall’alleato americano, ma anche da Arabia Saudita, Qatar e Turchia. Ugualmente, non sembra del tutto da escludere che questi gruppi possano già avere a disposizione anche armi chimiche, provenienti dall’arsenale di Gheddafi e giunte nel paese mediorientale assieme ai guerriglieri che hanno combattuto in Libia con il sostegno della NATO.

Il bombardamento di Israele, al di là del bersaglio colpito, sembra dunque avere più probabilmente come possibile scopo il tentativo di provocare una reazione da parte di Damasco, così da aprire un nuovo fronte in cui impegnare il regime e allargare il conflitto in corso, in modo da ridare fiato alle forze di opposizione e fornire una giustificazione ad un intervento diretto nel paese ai loro sponsor occidentali e nel mondo arabo.

Assieme ai continui attacchi suicidi dei gruppi estremisti presenti in Siria, inoltre, un ulteriore segnale di debolezza dei ribelli è giunto sempre mercoledì proprio dal leader della cosiddetta Coalizione Nazionale delle Forze della Rivoluzione Siriana e dell’Opposizione, Moaz al-Khatib, ex dipendente della Shell e già imam della famosa moschea degli Omayyadi di Damasco. Dal suo profilo su Facebook, Khatib ha infatti per la prima volta mostrato una certa disponibilità al dialogo con rappresentanti di Bashar al-Assad in vista di una nuova fase di transizione, a condizione però che il regime liberi qualcosa come 160 mila detenuti e rinnovi il passaporto dei dissidenti da lungo tempo in esilio all’estero. L’inaspettata uscita di Khatib ha suscitato le immediate critiche di altri esponenti dell’opposizione, costringendolo a correggere il tiro e ad affermare che quelle così espresse erano solo opinioni personali.

Dal suo profilo su Facebook, Khatib ha infatti per la prima volta mostrato una certa disponibilità al dialogo con rappresentanti di Bashar al-Assad in vista di una nuova fase di transizione, a condizione però che il regime liberi qualcosa come 160 mila detenuti e rinnovi il passaporto dei dissidenti da lungo tempo in esilio all’estero. L’inaspettata uscita di Khatib ha suscitato le immediate critiche di altri esponenti dell’opposizione, costringendolo a correggere il tiro e ad affermare che quelle così espresse erano solo opinioni personali.

Alla luce del massiccio impegno messo in atto dagli Stati Uniti e dagli altri governi che si adoperano per abbattere il regime di Damasco, appare al momento improbabile che un qualche negoziato tra Assad e i ribelli possa essere avviato. Tuttavia, le aperture di Khatib dimostrano le inquietudini e la frustrazione diffusa tra i vertici dell’opposizione per un conflitto in continuo stallo e per il ruolo sempre più importante che stanno assumendo nel paese le milizie integraliste.

In questo inquietante scenario, perciò, appare più che plausibile che alcuni membri dell’opposizione stiano iniziando a pensare ad una soluzione di compromesso che, pur mantenendo sostanzialmente inalterato il sistema di potere dell’attuale regime, dia almeno una parvenza di cambiamento e, soprattutto, assicuri loro un ruolo di primo piano nel futuro sempre più incerto della Siria.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A poco più di due settimane dall’inizio delle operazioni belliche francesi e americane in Mali, ufficialmente per combattere l’avanzata dei terroristi verso la capitale, Bamako, gli Stati Uniti hanno siglato un accordo con il governo del vicino Niger per stabilire una propria base militare in questo poverissimo paese dell’Africa nord-occidentale. L’iniziativa è il frutto di mesi di trattative e conferma come il pretesto della lotta all’estremismo islamista venga utilizzato da Washington per espandere la propria presenza in un continente sempre più importante per i suoi interessi strategici.

La rivelazione del raggiungimento di un’intesa tra gli Stati Uniti e il Niger è stata riportata per la prima volta dal New York Times e i termini di essa prevederebbero l’apertura di una struttura da cui partirà una nuova flotta di aerei senza pilota (droni) con compiti di sorveglianza e di raccolta informazioni in una regione sempre più instabile proprio a causa delle manovre occidentali di questi anni.

Questi obiettivi relativamente limitati, secondo quanto hanno dichiarato al Times fonti del governo statunitense, potrebbero però essere ampliati nel prossimo futuro, fino a includere bombardamenti “mirati” nel caso la situazione in quest’area dovesse aggravarsi. Quest’ultima opzione era stata recentemente confermata dallo stesso segretario alla Difesa uscente, Leon Panetta, il quale poco dopo la strage nella struttura estrattiva algerina di In Amenas aveva minacciato di perseguire i terroristi in Africa settentrionale con gli stessi metodi impiegati in paesi come Pakistan, Yemen e Somalia.

Nonostante il tentativo da parte di Washington e dei media di collegare la creazione della nuova base in Niger con gli eventi delle ultime settimane in Mali, i negoziati con Niamey, come già anticipato, erano in corso da tempo, dal momento che essa risponde agli obiettivi strategici USA in Africa, ugualmente codificati da anni negli ambienti di potere d’oltreoceano.

Proprio a questo scopo era stato creato nel 2008 il cosiddetto Comando Africano (AFRICOM), così da ottenere, con il pretesto della lotta al terrorismo, la progressiva militarizzazione del continente, in primo luogo per contrastare l’espansione della Cina, in grado nell’ultimo decennio di stabilire partnership con molti paesi per lo sfruttamento delle loro ingenti risorse energetiche.

L’accordo prevede poi il dispiegamento in Niger di 300 soldati americani e, come accade regolarmente in altri paesi, ad essi sarà garantita la totale impunità per qualsiasi crimine dovessero commettere. In Niger, peraltro, sono attualmente già presenti una cinquantina di militari provenienti da Washington. Il Pentagono può comunque contare sulla disponibilità di alcuni paesi africani che hanno già messo a disposizione dei droni americani apposite strutture segrete, in particolare Etiopia, Burkina Faso e Mauritania. Piccoli contingenti militari sono poi schierati in questi ed altri paesi, tra cui un centinaio di uomini inviati lo scorso anno da Obama in Africa centrale, teoricamente con l’incarico di appoggiare i governi locali nella lotta contro l’Esercito di Resistenza del Signore, un gruppo guerrigliero ribelle attivo tra Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana.

Il Pentagono può comunque contare sulla disponibilità di alcuni paesi africani che hanno già messo a disposizione dei droni americani apposite strutture segrete, in particolare Etiopia, Burkina Faso e Mauritania. Piccoli contingenti militari sono poi schierati in questi ed altri paesi, tra cui un centinaio di uomini inviati lo scorso anno da Obama in Africa centrale, teoricamente con l’incarico di appoggiare i governi locali nella lotta contro l’Esercito di Resistenza del Signore, un gruppo guerrigliero ribelle attivo tra Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana.

La base in Niger, soprattutto, potrebbe rappresentare il corrispondente in Africa occidentale di quella finora considerata come la più importante del continente, situata a Djibouti (Camp Lemonnier), che ospita circa duemila soldati USA. Da questa base vengono condotte le incursioni con i droni nella vicina Penisola Arabica e in Somalia.

Sempre secondo i resoconti dei media d’oltreoceano, inoltre, il Pentagono starebbe valutando anche la possibilità di istituire ulteriori basi in altri paesi dell’Africa nord-occidentale, tra cui, come ha scritto martedì il Wall Street Journal, l’Algeria. L’amministrazione Obama ha tutta l’intenzione di intensificare la collaborazione con Algeri per combattere Al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM), il gruppo integralista che ha svolto un ruolo di primo piano sia in Mali sia nell’assalto alla struttura di In Amenas e che, secondo alcuni analisti, sarebbe una creatura proprio dei servizi segreti algerini.

Il riferimento all’Algeria suona come un velato avvertimento al regime della ex colonia francese, il quale aveva inizialmente visto con sospetto sia l’aggressione occidentale contro Gheddafi in Libia sia l’intervento diretto di Parigi in Mali per le possibili ripercussioni all’interno dei propri confini. Ad Algeri, però, sono in molti ad essere ben coscienti della possibilità da parte dell’Occidente di orchestrare una già più o meno apertamente minacciata rivolta interna ai fini di un cambio di regime, così che l’atteggiamento del governo guidato dal presidente, Abdelaziz Bouteflika, è apparso decisamente più accomodante nei confronti delle manovre di Washington e di Parigi negli ultimi mesi.

Tutti i segnali, in ogni caso, sembrano prospettare un impegno occidentale di lungo termine nel continente africano dopo l’intervento francese in Mali. La possibile durata addirittura ultra-decennale della campagna africana “anti-terrorismo” appena inaugurata era stata ipotizzata dal primo ministro David Cameron un paio di settimane fa, mentre a ribadirlo più recentemente è stato, ad esempio, il vice assistente al segretario di Stato americano per le questioni africane, Don Yamamoto, in un’intervista rilasciata alla Associated Press. Secondo il diplomatico statunitense, l’offensiva in corso in Mali “potrebbe durare anni”, perciò “non ci si deve illudere che le operazioni si concludano rapidamente”. La minaccia del terrorismo jihadista in quest’area del globo è però, come al solito, un mero espediente sfruttato dai paesi occidentali per fuorviare l’opinione pubblica internazionale e giustificare un’occupazione prolungata che le popolazioni locali in larga misura rifiutano, nonostante la connivenza dei loro governi.

La minaccia del terrorismo jihadista in quest’area del globo è però, come al solito, un mero espediente sfruttato dai paesi occidentali per fuorviare l’opinione pubblica internazionale e giustificare un’occupazione prolungata che le popolazioni locali in larga misura rifiutano, nonostante la connivenza dei loro governi.

Gli obiettivi di Washington, così come di Parigi o di Londra, i cui governi fanno altrove affidamento su gruppi integralisti islamici per avanzare la propria agenda (Libia, Siria), sono piuttosto rivolti ad assicurarsi il controllo delle più cruciali riserve energetiche del pianeta, cercando di estromettere da questa corsa i loro rivali, a cominciare dalla Cina, con la forza militare.

Non è certo una coincidenza, infatti, che i due paesi al centro delle mire occidentali in queste settimane - Mali e Niger - abbiano stabilito relazioni commerciali molto solide con Pechino negli ultimi anni, suscitando le preoccupazioni degli Stati Uniti e di alleati come la Francia, che grazie ai giacimenti di uranio presenti in questa regione africana si assicura la propria indipendenza energetica.

A questo proposito, estremamente rivelatori sono stati alcuni documenti diplomatici USA pubblicati da WikiLeaks, i quali hanno ampiamente dimostrato come in Niger - il paese che ospiterà la nuova base militare a stelle e strisce - le operazioni cinesi nel settore estrattivo e delle infrastrutture siano da tempo osservate con profonda inquietudine dal governo di Washington.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’amministrazione Obama ha ottenuto qualche giorno fa la prima condanna di un membro dell’apparato della sicurezza nazionale americana coinvolto nel programma di interrogatori con metodi di tortura, introdotto da George W. Bush più di un decennio fa, ai danni di presunti sospettati di terrorismo. In linea con la condotta tenuta in questi quattro anni dal presidente democratico, tuttavia, la condanna dell’ex agente della CIA John Kiriakou non è giunta per le sue eventuali responsabilità in queste pratiche abusive, bensì per averle rivelate al pubblico americano.

Secondo le carte del processo a suo carico, il 48enne della Virginia era finito nei guai per avere rivelato ad un giornalista nel 2008 il nome di un collega della CIA ancora sotto copertura e che aveva preso parte agli interrogatori. Inoltre, allo stesso giornalista e ad un reporter del New York Times, Kiriakou aveva fatto il nome anche di un altro agente dell’intelligence che aveva partecipato alla cattura di Abu Zubaydah, cittadino saudita ritenuto erroneamente membro di alto livello di Al-Qaeda e uno degli organizzatori degli attacchi dell’11 settembre.

Da parte sua, Kiriakou ha sempre sostenuto di non sapere che gli agenti di cui aveva smascherato l’identità erano ancora attivi sul campo e che, se ne fosse stato al corrente, non lo avrebbe fatto.

Il tribunale federale che ha presieduto al suo caso ha comunque accettato venerdì scorso il patteggiamento raggiunto tra Kiriakou e la pubblica accusa, infliggendogli 30 mesi di carcere. Il giudice distrettuale ha poi respinto il tentativo della difesa di caratterizzare le azioni del proprio assistito come quelle di un “insider” che aveva cercato di fare luce sulle pratiche illegali del governo, aggiungendo che la condanna è a suo dire “fin troppo leggera”, dal momento che Kiriakou “ha tradito la solenne fiducia” della CIA, “mettendo a rischio gli agenti e la capacità dell’agenzia stessa di raccogliere informazioni”.

Come ammonimento ad evitare future rivelazioni, i pubblici ministeri hanno poi affermato che il caso appena discusso in aula è solo “la punta dell’iceberg” e che l’analisi della corrispondenza dell’accusato ha evidenziato come egli avesse passato a svariati giornalisti i nomi di altre decine di agenti sotto copertura. Per l’accusa, Kiriakou avrebbe operato in questo modo per ottenere una qualche notorietà mediatica, così da incrementare le vendite di un suo libro sulla guerra al terrore, uscito nel 2010. Al di là degli effettivi danni causati da John Kiriakou agli agenti esposti, il suo caso è di fatto una vera e propria vendetta messa in atto dall’amministrazione Obama per altre rivelazioni che egli stesso aveva fatto in precedenza. Nel dicembre del 2007, infatti, Kiriakou aveva rilasciato un’intervista a ABC News, nella quale con una certa ambiguità aveva raccontato della cattura di Abu Zubaydah e del ricorso da parte della CIA nei confronti di quest’ultimo alla pratica del “waterboarding”, o annegamento simulato.

Al di là degli effettivi danni causati da John Kiriakou agli agenti esposti, il suo caso è di fatto una vera e propria vendetta messa in atto dall’amministrazione Obama per altre rivelazioni che egli stesso aveva fatto in precedenza. Nel dicembre del 2007, infatti, Kiriakou aveva rilasciato un’intervista a ABC News, nella quale con una certa ambiguità aveva raccontato della cattura di Abu Zubaydah e del ricorso da parte della CIA nei confronti di quest’ultimo alla pratica del “waterboarding”, o annegamento simulato.

La sua rivelazione fu la prima ammissione pubblica da parte di un funzionario del governo circa l’esistenza di un programma di interrogatori basato sulle torture e sanzionato dai vertici di Washington.

Le parole di Kiriakou, così, hanno inevitabilmente messo in moto la macchina della vendetta del governo, dal momento che esse hanno coinvolto in seri crimini numerosi membri al suo interno. Per quanto riguarda Zubaydah, inoltre, venne in seguito appurata la sua estraneità ai fatti dell’11 settembre e alla stessa organizzazione fondata da Osama bin Laden, non prima però che il detenuto venisse sottoposto in almeno 83 occasioni a “waterboarding” e ad una lunga serie di altre torture che gli hanno causato la perdita di un occhio e danni cerebrali permanenti.

Se le rivelazioni di Kiriakou, supportate anche da quanto descritto nel sul libro di memorie (“The reclutant spy: my secret life in the CIA’s war on terror”), hanno contribuito a fare luce sulle pratiche illegali del governo, così come ad identificare alcuni dei responsabili materiali, negli Stati Uniti di Bush e Obama a finire sotto processo non sono stati però questi ultimi, ma l’autore delle rivelazioni stesse, permessosi di mettere in piazza i crimini commessi in nome della guerra al terrore.

L’attuale presidente, d’altra parte, oltre ad avere garantito la prosecuzione di molte attività extra-giudiziarie inaugurate dal suo predecessore, si è adoperato assiduamente per evitare che un solo responsabile di esse venisse sottoposto a processo. Per scoraggiare qualsiasi rivelazione imbarazzante, oltretutto, l’amministrazione Obama ha avviato una campagna senza precedenti per punire i cosiddetti “whistleblower”.

Durante la sua presidenza, infatti, il Dipartimento di Giustizia ha aperto un numero record di processi contro funzionari che hanno divulgato informazioni riservate sui crimini dell’imperialismo americano. Quello di John Kiriakou, il primo ad essere condannato in 27 anni per avere violato l’Intelligence Identities Protection Act, è il sesto caso per il quale il governo ha deciso l’incriminazione di un “whistleblower” dal 2009 a oggi, vale a dire il doppio di quelli perseguiti da tutte le precedenti amministrazioni combinate. La relativa lievità della pena inflitta all’ex agente della CIA non deve in ogni caso far passare in secondo piano l’atteggiamento intimidatorio del governo, i cui pubblici ministeri avevano minacciato Kiriakou con una possibile condanna fino a 45 anni di carcere. Quest’ultimo si è perciò alla fine accordato per 30 mesi, ammettendo le sue responsabilità in crimini di minore gravità, per scrupolo nei confronti della sua famiglia, secondo i media d’oltreoceano costretta per un certo periodo a fare affidamento su buoni alimentari e gravata da qualcosa come mezzo milione di dollari di spese legali.

La relativa lievità della pena inflitta all’ex agente della CIA non deve in ogni caso far passare in secondo piano l’atteggiamento intimidatorio del governo, i cui pubblici ministeri avevano minacciato Kiriakou con una possibile condanna fino a 45 anni di carcere. Quest’ultimo si è perciò alla fine accordato per 30 mesi, ammettendo le sue responsabilità in crimini di minore gravità, per scrupolo nei confronti della sua famiglia, secondo i media d’oltreoceano costretta per un certo periodo a fare affidamento su buoni alimentari e gravata da qualcosa come mezzo milione di dollari di spese legali.

Qualche sparuto commentatore ha infine fatto notare la disparità di trattamento riservata dal governo a John Kiriakou e, ad esempio, all’ex capo di gabinetto dell’ex vice-presidente Dick Cheney, Lewis “Scooter” Libby, anch’egli condannato per avere rivelato l’identità dell’agente della CIA Valerie Plame, la cui vicenda è stata tra l’altro raccontata nel 2010 dal film Fair Game di Doug Liman.

Libby aveva smascherato l’identità della spia americana come gesto di ritorsione per le dichiarazioni del marito di quest’ultima, l’ex ambasciatore Joseph Wilson, il quale aveva denunciato pubblicamente l’infondatezza delle accuse rivolte dall’amministrazione Bush a Saddam Hussein di possedere armi di distruzione di massa alla vigilia dell’invasione dell’Iraq nel 2003.

Nel giugno del 2007 l’ex funzionario della Casa Bianca venne condannato a 30 mesi di carcere, una pena però interamente amnistiata da George W. Bush nemmeno un mese più tardi.