- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Un’animata discussione di fronte ai giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti è sembrata preannunciare, nella giornata di mercoledì, il prossimo smantellamento di un altro pezzo dell’impalcatura legale di stampo progressista costruita negli USA nei decenni successivi al secondo conflitto mondiale. All’attenzione del più alto tribunale americano è stata portata questa settimana la costituzionalità di alcune disposizioni contenute nel Voting Rights Act (VRA), una legge che dal 1965 cerca di prevenire le minacce al diritto di voto delle minoranze etniche e razziali negli stati più problematici dell’Unione.

Il caso in questione - “Contea di Shelby contro Holder” - era stato accettato dalla Corte Suprema nonostante il parere contrario delle corti federali e d’appello degli Stati Uniti e il massiccio sostegno assicurato dal Congresso alle varie proroghe del VRA decise tra il 1970 e il 2006. L’origine di questo provvedimento si inserisce nell’ambito delle lotte del movimento per i diritti civili degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, quando i diritti costituzionali nominalmente garantiti ai cittadini afro-americani fin dal termine della Guerra Civile venivano puntualmente negati, soprattutto nel sud degli Stati Uniti.

Tra i sistemi messi in atto fin dalla fine del XIX secolo per privare dei loro diritti i cittadini appartenenti a minoranze, ma anche i bianchi delle classi più povere, vi erano appunto delle leggi che, assieme a violenze e intimidazioni, limitavano l’accesso alle urne, ad esempio tramite l’imposizione di tasse sul voto o l’obbligo di test di alfabetizzazione.

L’approvazione del Voting Rights Act, seguito di un anno al Civil Rights Act del 1964, intendeva perciò porre fine a simili discriminazioni e imponeva ad una serie di stati di ottenere un permesso preventivo dal governo federale per poter modificare le proprie procedure di voto. Originariamente, gli stati coperti pressoché interamente dal VRA erano sette (Alabama, Alaska, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Virginia) più alcune contee e municipalità di Arizona, Hawaii e Idaho. Nel 1975 venne poi aggiunto il Texas e ad oggi sono coperte da questa legge totalmente o in parte 16 stati americani, tra cui anche alcune zone di California, Florida e New York. Le sezioni del VRA oggi all’esame della Corte Suprema sono la n. 4 e la n. 5, le quali riguardano rispettivamente la scelta delle giurisdizioni sottoposte alla legge stessa e il permesso preventivo che esse devono richiedere al governo di Washington per cambiare le loro leggi elettorali.

Le sezioni del VRA oggi all’esame della Corte Suprema sono la n. 4 e la n. 5, le quali riguardano rispettivamente la scelta delle giurisdizioni sottoposte alla legge stessa e il permesso preventivo che esse devono richiedere al governo di Washington per cambiare le loro leggi elettorali.

Ad appellarsi al tribunale costituzionale degli Stati Uniti è stata la contea di Shelby, in Alabama, i cui legali sostengono che il VRA non deve più essere applicato poiché qui non si verificano ormai discriminazioni nei confronti di elettori appartenenti a minoranze in misura maggiore che in altre giurisdizioni del paese.

La Corte Suprema, in realtà, aveva già affrontato la questione nel 2009 e con una maggioranza di 8 a 1 aveva declinato di esprimersi sulla costituzionalità della legge, invitando però il Congresso ad aggiornare i criteri con cui viene deciso quali parti del paese devono essere soggette al VRA, cosa che a tutt’oggi non è ancora stata fatta. Per questo motivo, il caso attualmente all’analisi dei giudici, per il quale una sentenza definitiva è attesa entro il mese di giugno, ruota attorno alla legittimità del Congresso di prolungare il VRA, come ha fatto per altri 25 anni nel 2006, basandosi su dati e valutazioni relative a pratiche elettorali messe in atto decenni fa e non più attuali.

A giudicare dal tono dell’audizione di mercoledì, all’interno della Corte Suprema potrebbe esserci una maggioranza di giudici intenzionati ad accettare la versione della contea di Shelby, in Alabama, cancellando di fatto il VRA, dal momento che le implicazioni politiche della questione e le divisioni che caratterizzano da anni il Congresso americano renderebbero alquanto improbabile un riesame dei criteri di scelta delle giurisdizioni da sottoporre al dettato della legge del 1965.

A dare questa sensazione sono stati i giudici attestati su posizioni ideologiche di estrema destra, ponendo domande ed esprimendo considerazioni che hanno lasciato intendere una chiara volontà di dichiarare incostituzionali le sezioni 4 e 5 del VRA.

Nel corso del dibattimento, l’osservazione più sconcertante è giunta dal giudice Antonin Scalia, il quale ha definito gli effetti di uno dei provvedimenti cardine del periodo anti-segregazione come il “perpetuarsi di un privilegio razziale”, tanto che una decisione in proposito “non andrebbe lasciata alla discrezione del Congresso”.

Nel corso del dibattimento, l’osservazione più sconcertante è giunta dal giudice Antonin Scalia, il quale ha definito gli effetti di uno dei provvedimenti cardine del periodo anti-segregazione come il “perpetuarsi di un privilegio razziale”, tanto che una decisione in proposito “non andrebbe lasciata alla discrezione del Congresso”.

La dichiarazione di Scalia è stata indirettamente condannata dal giudice moderato Sonia Sotomayor, quando ha chiesto ad un avvocato della contea di Shelby se a suo parere “il diritto di voto corrisponda ad un privilegio razziale” e se effettivamente “la discriminazione razziale nel diritto al voto sia cessata” o persista tuttora da qualche parte nel paese.

Sulla stessa linea di Scalia si è espresso anche il presidente della Corte, John Roberts, chiedendosi ad esempio se i “cittadini del Sud siano più razzisti di quelli del nord”. Soprattutto, un certo scetticismo verso la validità del VRA è stata espressa dal giudice centrista Anthony Kennedy, perennemente considerato l’ago della bilancia nelle decisioni più controverse della Corte Suprema.

L’eventuale allineamento del cosiddetto “swing Justice” Kennedy ai quattro giudici ultra-conservatori (Roberts, Scalia, Samuel Alito e Clarence Thomas) assesterebbe dunque un colpo mortale al Voting Rights Act, dando per scontato che i rimanenti giudici moderati o progressisti (Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg e Stephen Breyer) finiranno invece per confermarne la costituzionalità.

In ogni caso, l’intervento della Corte Suprema per limitare il diritto di voto e il potere decisionale degli elettori è tutt’altro che nuovo. In questo ambito, la svolta in senso profondamente anti-democratico era iniziata dopo le elezioni del 2000 con la vergognosa sentenza nel caso “Gore contro Bush” che assegnò la presidenza degli Stati Uniti a quest’ultimo fermando il riconteggio dei voti nello stato della Florida.

Più recentemente, con la decisione nel caso “Citizens United contro Commissione Elettorale Federale” del 2010, la maggioranza conservatrice della Corte aveva invece stabilito il diritto delle corporation di donare quantità illimitate di denaro alle organizzazioni che fanno campagna elettorale per i candidati ad una carica politica. Sempre nell’anno giudiziario in corso, infine, il supremo tribunale americano sarà chiamato ad esprimersi anche sulla legittimità dei limiti individuali stabiliti per legge ai contributi elettorali.

La fine del Voting Rights Act negli Stati Uniti, con ogni probabilità, darebbe il via libera in molti stati all’implementazione di nuove misure volte proprio a restringere il diritto di voto delle minoranze etniche e, soprattutto, degli elettori più poveri. Questa tendenza è d’altra parte risultata già evidente in questi anni di crisi economica con l’intensificarsi dell’opposizione nel paese verso le politiche anti-sociali messe in atto dalla classe dirigente americana. Alla vigilia delle ultime tornate elettorali, infatti, svariate legislature statali, in particolare quelle guidate da una maggioranza repubblicana come in Alabama, hanno approvato leggi che rendono più difficile l’accesso al voto per le classi più disagiate.

Alla vigilia delle ultime tornate elettorali, infatti, svariate legislature statali, in particolare quelle guidate da una maggioranza repubblicana come in Alabama, hanno approvato leggi che rendono più difficile l’accesso al voto per le classi più disagiate.

Questi provvedimenti comprendono, tra l’altro, obblighi più onerosi per dimostrare l’identità di chi si reca alle urne, il riesame delle liste elettorali per escludere dal voto più o meno arbitrariamente il maggior numero di persone possibile, la drastica limitazione del voto anticipato o per corrispondenza e la ridefinizione dei distretti elettorali per favorire un determinato partito.

La difesa da parte dell’amministrazione Obama del VRA, d’altro canto, si fonda in gran parte su motivazioni di opportunità politica, dal momento che le classi sociali e le minoranze etniche colpite da queste leggi discriminatorie votano generalmente in maggioranza per il Partito Democratico.

In definitiva, anche la Corte Suprema, come le altre istituzioni americane, continua a dare il proprio contributo alla demolizione delle fondamenta democratiche negli Stati Uniti in concomitanza con il progredire della crisi del capitalismo americano, avallando allo stesso modo la concentrazione dei poteri nelle mani dell’esecutivo.

Solo il giorno prima dell’apertura della discussione sulla costituzionalità del Voting Rights Act, infatti, con una maggioranza risicata la Corte Suprema aveva respinto un appello presentato da giornalisti e organizzazioni a difesa dei diritti civili per invalidare la legge che consente al governo di monitorare segretamente, e senza il regolare mandato di un tribunale, tutte le comunicazioni elettroniche con l’estero di qualsiasi cittadino americano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Il candidato Cancelliere tedesco Peer Steinbrueck ridicolizza i risultati delle elezioni italiane e solleva un gran polverone mediatico, nascondendo così le vere preoccupazioni di una Germania ormai incatenata alle decisioni del Belpaese e della sua politica, che poco capisce e che di sicuro non stima. Steinbrueck ha definito “clown” i due vincitori del recente appuntamento elettorale, Silvio Berlusconi e Beppe Grillo: l’Italia si è unita nell’offesa e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è rifiutato di partecipare a una cena con il candidato Cancelliere.

Eppure l’aneddoto potrebbe essere solo la punta di un iceberg: perché i partiti che hanno guadagnato più voti a Roma si sono costruiti la campagna elettorale su politiche anti euro e la Germania è preoccupata per il peso che questa decisione ha a livello europeo. Per i tedeschi, i rischi dei recenti risultati elettorali superano i confini dell’Italia.

Angela Merkel (CDU), in realtà, si è mantenuta diplomatica e ha espresso la sua fiducia nella politica italiana e nel senso di responsabilità dei suoi rappresentanti. La Cancelliera ha ribadito la propria stima nei confronti di Giorgio Napolitano, sottolineando l’importanza del suo ruolo e augurandosi delle scelte politiche felici da parte del Presidente della Repubblica. Tra i politici è il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble ad aggiustare il tiro e a riportare l’attenzione sulla vera inquietudine della Germania, e cioè il ruolo dell’economia italiana nel sistema europeo. Schaeuble invita l’Italia a continuare il programma di risparmio iniziato da Mario Monti per mantenersi all’interno dell’Eurozona: perché la paura reale dei tedeschi, al di là del giudizio personale (che non hanno mai nascosto) sui nostri politici, è il rischio di un affossamento della moneta unica e del progetto economico europeo. Il quotidiano popolare Bild, da parte sua, non perde tempo e paragona indirettamente l’Italia alla Grecia. Indebitato, corrotto e ammorbato dalla piaga della disoccupazione, il Belpaese assomiglia alla Grecia di qualche tempo fa, sull’orlo della bancarotta, bisognoso di aiuti, incapace di portare avanti un piano di risparmio per tenere il passo con le nazioni più ricche dell’Eurozona e ingestibile politicamente.

Il quotidiano popolare Bild, da parte sua, non perde tempo e paragona indirettamente l’Italia alla Grecia. Indebitato, corrotto e ammorbato dalla piaga della disoccupazione, il Belpaese assomiglia alla Grecia di qualche tempo fa, sull’orlo della bancarotta, bisognoso di aiuti, incapace di portare avanti un piano di risparmio per tenere il passo con le nazioni più ricche dell’Eurozona e ingestibile politicamente.

Il riferimento del tabloid, uno dei più diffusi in Germania tra i giornali meno autorevoli, va forse alle elezioni greche del 2012, quando i principali partiti a favore dell’euro (Nuova democrazia e Movimento Socialista Panellenico) non hanno ottenuto la maggioranza e i loro leader, non potendo formare il Governo, hanno chiesto un novo appuntamento elettorale. Lo spettro della crisi è sempre presente e la scelta degli italiani è pericolosa perché non assicura nessuna stabilità di governo, che sarebbe, secondo Bild, “un miracolo”.

E, in effetti, per molti giornali tedeschi i risultati delle elezioni italiane sono legati a doppio filo alla situazione finanziaria europea e alla crisi. “Le elezioni italiane mostrano la spaccatura della zona euro”, titola un editorialista del Tagesspiegel, un quotidiano di sinistra berlinese. Il voto degli italiani è la reazione a Mario Monti e al piano di risparmio imposto dall’Europa e, più in particolare, dalla linea economica della Cancelliera Angela Merkel.

Ancora una volta le necessità dei cittadini si sono mostrate in chiaro contrasto con le esigenze dell’economia: i mercati non hanno gioito della scelta politica dell’Italia, ma gli italiani hanno espresso la loro opinione sulla moneta unica e i sacrifici che richiedono i mercati. Per il giornale, a questo punto, ci si dovrebbero porre domande più ampie: “I cittadini dovrebbero poter esprimere il loro voto sull’euro”, provoca Tagesspiegel.

A esprimere i dubbi più concreti della finanza è il quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), che si chiede come reagirà la Banca centrale europea (Bce) ai risultati poco chiari delle elezioni italiane. La Bce ha già detto che non interverrà sui mercati a favore di quegli Stati in cui non si portano avanti i piani strutturali di risanamento.

I recenti risultati elettorali non fanno pensare a una prosecuzione dei programmi previsti dal Meccanismo europeo di stabilità (Esm), per il momento c’è una grande confusione che porta insicurezza politica. Sta all’Italia ora dimostrare il contrario, e cioè di saper rispettare le scelte dei cittadini senza dimenticare il suo ruolo in Europa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La più recente tornata di negoziati sul discusso programma nucleare iraniano tra i rappresentanti di Teheran e i cosiddetti P5+1 (USA, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania) si è chiusa mercoledì ad Almaty, in Kazakistan, con modestissimi passi avanti per sbloccare una situazione di stallo interamente creata dagli Stati Uniti e dai loro più stretti alleati per ragioni di natura geo-politica.

Il summit appena concluso ha visto la presentazione nella giornata di martedì della nuova proposta di accordo dei P5+1 agli emissari dell’ayatollah Ali Khamenei, guidati dal segretario del Consiglio Nazionale Supremo per la Sicurezza dell’Iran, Saeed Jalili. Come riportato dalla stampa internazionale nei giorni precedenti l’incontro, la proposta avanzata in Kazakistan è stata molto simile a quelle già discusse e puntualmente respinte da Teheran nei precedenti vertici andati in scena a partire dal 2009.

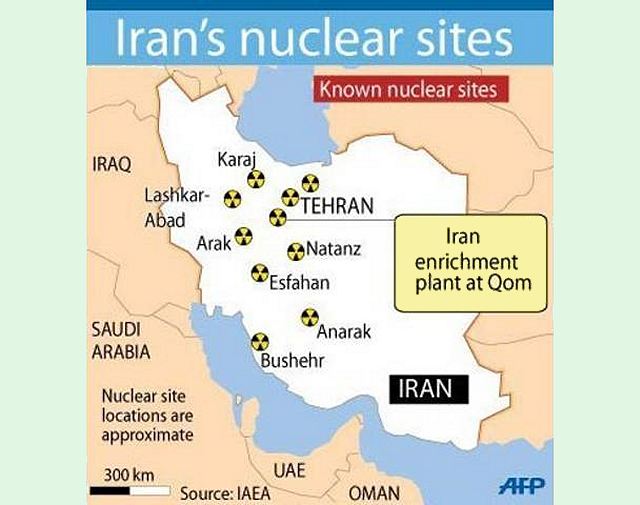

Le condizioni per ottenere un parziale e graduale allentamento delle sanzioni economiche che pesano sulla Repubblica Islamica, cioè, hanno incluso principalmente lo stop all’arricchimento dell’uranio al 20%, l’esportazione all’estero di quello già arricchito a questo o ad un livello superiore per la conversione in combustibile e la chiusura dell’installazione nucleare di Fordo. Quest’ultimo punto è probabilmente il più controverso, poiché Fordo è costruita all’interno di una montagna nei pressi della città di Qom, nell’Iran centrale, per proteggere le attrezzature adibite all’arricchimento dell’uranio da eventuali bombardamenti aerei di Israele o degli Stati Uniti.

Proprio su questo punto, inoltre, le ricostruzioni della due giorni di Almaty da parte dei giornali sono risultate contrastanti. Mentre la stampa occidentale ha generalmente confermato che i rappresentanti dei P5+1 hanno ribadito la necessità della chiusura dell’installazione di Fordo, Jalili avrebbe invece sostenuto che, in questa occasione, tale richiesta non è stata fatta.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Fars, infatti, nelle dichiarazioni seguite al vertice, il capo dei negoziatori iraniani avrebbe affermato che “Fordo è un sito legale e noto all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA)” e in questa struttura “le attività continuano sotto la supervisione dell’AIEA”, così che la sua “chiusura non è giustificata” e, comunque, i P5+1 “non hanno presentato una tale richiesta”. La questione non è di poco conto e potrebbe effettivamente segnare, se la versione iraniana fosse confermata, un leggero ammorbidimento della posizione dei P5+1 e fare così intravedere un minimo spiraglio, visto che l’Iran ha da tempo mostrato la propria disponibilità ad accettare la cessazione dell’arricchimento dell’uranio al 20% e l’invio all’estero delle scorte già accumulate, sia pure in cambio di un significativo allentamento delle sanzioni.

La questione non è di poco conto e potrebbe effettivamente segnare, se la versione iraniana fosse confermata, un leggero ammorbidimento della posizione dei P5+1 e fare così intravedere un minimo spiraglio, visto che l’Iran ha da tempo mostrato la propria disponibilità ad accettare la cessazione dell’arricchimento dell’uranio al 20% e l’invio all’estero delle scorte già accumulate, sia pure in cambio di un significativo allentamento delle sanzioni.

Forse anche per questa ragione, dunque, al termine dell’incontro lo stesso Jalili è apparso decisamente più soddisfatto rispetto alle sue controparti. L’emissario di Khamenei ha infatti parlato di “passi nella giusta direzione” e di proposte “più realistiche” da parte dei P5+1 rispetto al passato. Nonostante il presunto avvicinamento delle due posizioni descritto da Jalili, a suo dire ci sarebbe però ancora “una lunga strada da percorrere” per raggiungere un punto d’incontro.

L’ottimismo mostrato dalla delegazione iraniana, confermato alla Reuters anche dal ministro degli Esteri Ali Akbar Salehi nel corso di una conferenza ONU a Vienna, appare piuttosto sorprendente, almeno a giudicare dalle analisi dei giornali occidentali delle ultime settimane, secondo i quali Teheran avrebbe finito per presentarsi in Kazakistan con una posizione di quasi totale chiusura, vista l’inopportunità di fare concessioni prima delle elezioni presidenziali del prossimo mese di giugno.

I diplomatici occidentali, invece, hanno offerto valutazioni più prudenti, facendo notare come alla fine non sia stato raggiunto nessun risultato concreto. Un delegato dei P5+1 presente ad Almaty ha però rivelato sempre alla Reuters che gli iraniani sono sembrati disposti a “percorrere nuove strade” nelle trattative in corso, pur senza chiarire fino a che punto abbiano intenzione di spingersi.

Come era accaduto nei precedenti incontri, così, l’unico punto su cui è stato trovato un accordo sono state le date dei prossimi colloqui, che si terranno a Istanbul il 18 marzo e ancora nella città kazaka il 5 e il 6 aprile. Nel primo caso, a discutere saranno gli esperi nucleari delle due parti, mentre ad Almaty il summit sarà nuovamente di natura politica. Prima di questa settimana, l’Iran e i P5+1 si erano incontrati per l’ultima volta a Mosca nel giugno del 2012.

La consueta freddezza mostrata in particolare dai rappresentanti dei governi occidentali è d’altra parte coerente con l’utilizzo fatto soprattutto da Washington dei summit come quello appena concluso in Kazakistan, cioè come un palcoscenico internazionale per aumentare le pressioni sull’Iran imponendo condizioni inaccettabili che vengono inevitabilmente rispedite al mittente.

A conferma di questo atteggiamento, lo scorso mese di gennaio, l’annuncio del nuovo round di negoziati di Almaty era stato accompagnato dall’adozione da parte del Dipartimento del Tesoro americano di una nuova serie di pesanti sanzioni ai danni dell’Iran, che andavano a colpire anche entità che nulla hanno a che fare con il programma nucleare di questo paese. Più in generale, come ha ricordato mercoledì il New York Times, l’obiettivo ultimo dei colloqui sarebbe quello di costringere Teheran a conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che richiedono l’interruzione totale dell’attività di arricchimento dell’uranio fino a quando non verrà dimostrato che non esiste alcun programma nucleare a fini militari o installazioni segrete.

Più in generale, come ha ricordato mercoledì il New York Times, l’obiettivo ultimo dei colloqui sarebbe quello di costringere Teheran a conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che richiedono l’interruzione totale dell’attività di arricchimento dell’uranio fino a quando non verrà dimostrato che non esiste alcun programma nucleare a fini militari o installazioni segrete.

Ciò corrisponde in sostanza ad un’inversione dell’onere della prova, pressoché impossibile da dimostrare e che paralizza le due parti in trattative virtualmente infinite, dal momento che l’AIEA, la quale monitora continuamente il programma nucleare di un paese che ha sottoscritto il Trattato di Non Proliferazione, non ha finora riscontrato alcuna evidenza che la Repubblica Islamica stia lavorando alla realizzazione di un’arma atomica.

In ogni caso, la crisi costruita attorno al nucleare iraniano sembra destinata a sbloccarsi in qualche modo nel prossimo futuro, sia con un accordo o, più probabilmente, con un aggravamento dello scontro che potrebbe anche portare ad un nuovo rovinoso conflitto in Medio Oriente.

Come hanno scritto recentemente per il sito web di Al Jazeera gli analisti americani Flynt e Hillary Mann Leverett, infatti, ci sono già alcuni segnali che la politica delle sanzioni fin qui perseguita dall’amministrazione Obama e dall’Europa sia destinata a naufragare a causa delle sue stesse contraddizioni e di una più che dubbia legalità.

A sostegno della loro tesi, i due esperti di questioni legate alla Repubblica Islamica hanno indicato una recente sentenza del Tribunale della Corte Europea che ha annullato le sanzioni applicate da Bruxelles a due banche iraniane perché non erano state presentate prove sufficienti per dimostrare che gli istituti penalizzati avessero fornito “servizi finanziari ad entità legate al programma nucleare o alla costruzione di missili balistici”.

Inoltre, sempre secondo i Leverett, se la Casa Bianca e il Congresso dovessero insistere con l’adozione di sanzioni cosiddette “secondarie”, cioè applicate ad entità di paesi terzi che intrattengono relazioni commerciali con l’Iran, non è da escludere che i governi colpiti - a cominciare dalla Cina - possano denunciare Washington presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), ottenendo con ogni probabilità un verdetto tutt’altro che favorevole per gli Stati Uniti.

In tal caso, perciò, agli USA non resterebbe che modificare drasticamente il proprio atteggiamento nei confronti dell’Iran, aprendo finalmente un vero dialogo che riconosca le legittime aspirazioni del governo di Teheran, oppure, assecondando le tendenze guerrafondaie di Israele, gettare l’intera regione mediorientale in nuovo conflitto dalle conseguenze incalcolabili.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

I più recenti progressi attribuiti alle forze “ribelli” che si battono per il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad in Siria, con il sostegno degli Stati Uniti e dei loro alleati in Europa e nel mondo arabo, sarebbero in gran parte il risultato di un sensibile aumento dell’impegno nel conflitto in corso da parte delle monarchie assolute del Golfo Persico.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dai media americani, queste ultime, con l’aiuto di un governo che sta per entrare a far parte dell’Unione Europea, si sarebbero infatti adoperate per garantire armamenti sempre più letali all’opposizione siriana, con un conseguente ulteriore drammatico aumento dei livelli di violenza nel paese mediorientale.

Un lungo articolo apparso domenica sul Washington Post, basato sulle rivelazioni di anonimi membri delle organizzazioni ribelli siriane e di diplomatici arabi, aveva messo in luce come, per la prima volta dall’inizio delle ostilità in Siria, nelle scorse settimane siano stati forniti alle opposizioni armamenti pesanti per combattere le forze del regime. Il trasferimento di queste armi in territorio siriano attraverso la Giordania è avvenuto grazie all’intervento dei paesi già più attivi nel conflitto per rimuovere Assad, in particolare l’Arabia Saudita e il Qatar.

La segretezza di queste forniture aveva iniziato a crollare svariati giorni prima, soprattutto dopo che il blogger britannico Eliot Higgins ed altri esperti militari avevano osservato in alcuni filmati postati su YouTube dai ribelli la circolazione tra questi ultimi di armi non in dotazione all’esercito siriano. Secondo la versione ufficiale, la maggior parte delle armi a disposizione dei ribelli proverrebbe infatti dal saccheggio di arsenali delle forze di sicurezza governative.

In particolare, gli equipaggiamenti in questione comprenderebbero armi e cannoni anti-carro che, secondo le reporter del Washington Post sarebbero stati impiegati massicciamente nella Yugoslavia degli anni Ottanta. Questo riferimento ai Balcani è stato ribadito e precisato dal New York Times, il quale lunedì ha pubblicato il proprio contributo per rivelare come le autorità saudite abbiano finanziato l’acquisto in Croazia di ingenti quantità di armi da destinare ai ribelli siriani, con la collaborazione attiva di Stati Uniti e Giordania, ma anche, verosimilmente, di alcuni paesi europei.

Per minimizzare la gravità di queste operazioni, i due giornali americani dedicano ampio spazio alle osservazioni di analisti e funzionari statunitensi, i quali sostengono che le forniture di armi sarebbero dirette alle opposizioni più moderate, così da contrastare la crescente influenza di gruppi jihadisti come il sanguinario Fronte al-Nusra, già resosi responsabile di numerosi attentati indiscriminati in Siria che hanno causato centinaia di vittime civili.

Secondo questo punto di vista, il territorio siriano verrebbe dunque inondato di armi sempre più sofisticate precisamente per contenere le formazioni terroristiche, utilizzate peraltro dall’Occidente come forza d’urto per abbattere il regime di Assad, nonostante appaia più che evidente che le fazioni radicali e quelle teoricamente più moderate collaborino strettamente ormai da tempo per raggiungere l’obiettivo finale - il cambio di regime a Damasco - desiderato da Washington e dalle dittature sunnite del Golfo Persico.

Ancora, per i media ufficiali l’altra motivazione che ha spinto Riyadh e i suoi vicini a fornire armi ai ribelli sarebbe il tentativo di tenere il passo con quanto sta facendo il governo iraniano a favore del regime alleato, poiché, nelle parole degli autori del pezzo del New York Times, quella in atto in Siria è ormai diventata “una competizione regionale tra i paesi arabi sunniti da una parte e il governo di Assad sostenuto dall’Iran ed Hezbollah in Libano dall’altra”. Simili giustificazioni, che dovrebbero rendere accettabili le manovre dei finanziatori dell’opposizione in Siria, rivelano in realtà come il conflitto in questo paese sia pressoché esclusivamente di natura settaria e rifletta le rivalità strategiche tra le varie potenze regionali con interessi contrastanti. Che la lotta per la democrazia e le legittime aspirazioni del popolo siriano servano solo a riempire gli slogan ed abbiano ben poco peso nei calcoli di paesi come l’Arabia Saudita risulta d’altra parte inevitabile, viste le credenziali democratiche della monarchia assoluta che governa questo paese e dei suoi alleati nel Golfo.

Simili giustificazioni, che dovrebbero rendere accettabili le manovre dei finanziatori dell’opposizione in Siria, rivelano in realtà come il conflitto in questo paese sia pressoché esclusivamente di natura settaria e rifletta le rivalità strategiche tra le varie potenze regionali con interessi contrastanti. Che la lotta per la democrazia e le legittime aspirazioni del popolo siriano servano solo a riempire gli slogan ed abbiano ben poco peso nei calcoli di paesi come l’Arabia Saudita risulta d’altra parte inevitabile, viste le credenziali democratiche della monarchia assoluta che governa questo paese e dei suoi alleati nel Golfo.

Le armi fornite di recente ai ribelli, in ogni caso, sarebbero state inviate in Giordania - e da qui in Siria - a partire dallo scorso dicembre, quando numerosi cargo hanno iniziato a fare la spola tra la Croazia e il Medio Oriente, trasportando fucili, cannoni, munizioni e molto altro ancora. A confermare questi movimenti è stato sabato scorso anche il quotidiano croato Jutarnji List, il quale ha scritto di come negli ultimi mesi sia stato notato un numero insolitamente alto di aerei giordani in transito dall’aeroporto Pleso di Zagabria.

Secondo la ricostruzione del New York Times, un esponente del governo croato in visita l’estate scorsa a Washington avrebbe riferito a membri dell’amministrazione Obama la disponibilità a Zagabria di ingenti quantità di armi, facenti parte di rimanenze non dichiarate risalenti alla guerra nei Balcani degli anni Novanta e pronte ad essere inviate ai ribelli in Siria.

Il governo statunitense, continua in maniera allusiva il Times, aveva declinato l’offerta, alla luce della posizione ufficiale di non fornire armi direttamente ai guerriglieri anti-Assad, facendo notare allo stesso tempo all’emissario del governo croato che “vi erano già segnali di una limitata assistenza militare esterna da parte dei paesi arabi”. Con ogni probabilità, cioè, Washington ha subito colto la palla al balzo, rimandando il rappresentante di Zagabria agli alleati sauditi per portare a termine l’acquisto e la fornitura di armi.

I governi di Arabia Saudita e Qatar, ma anche di Emirati Arabi Uniti, Turchia e Giordania, sono infatti utilizzati dagli USA per continuare a garantire gli armamenti necessari ai ribelli in Siria. In questo modo, l’amministrazione Obama può coordinare le forniture stesse pur mantenendo una posizione ufficiale di relativo disimpegno.

Le rivelazioni del New York Times, però, smascherano anche la doppiezza dell’Unione Europea, la quale solo pochi giorni fa ha prolungato l’embargo sulla fornitura di armi alla Siria, comprese le forze di opposizione, per non fomentare ulteriori violenze nel paese. Anche se la Croazia entrerà ufficialmente a far parte dell’Unione solo il prossimo mese di luglio, appare improbabile che un’operazione di questo genere sia stata condotta all’insaputa di Bruxelles o dei principali governi europei.

Da parte sua, il governo di Zagabria, tenuto oltretutto al rispetto delle severe norme internazionali che regolano la vendita di armi, ha comunque smentito di avere facilitato spedizioni verso la Siria. Un analista militare croato intervistato dal Times ha tuttavia affermato senza mezzi termini che “l’esportazione di grandi quantità di armi senza l’approvazione governativa”, anche se non del tutto impossibile, appare “estremamente improbabile” e potrebbe essere stata organizzata dai servizi segreti. Sul fronte diplomatico, infine, l’intervento diretto del neo-segretario di Stato americano, John Kerry, del vice-presidente, Joe Biden, e del ministro degli Esteri britannico, William Hague, ha scongiurato l’altro giorno il boicottaggio da parte dell’opposizione siriana della conferenza internazionale sulla crisi nel paese mediorientale che andrà in scena giovedì a Roma.

Sul fronte diplomatico, infine, l’intervento diretto del neo-segretario di Stato americano, John Kerry, del vice-presidente, Joe Biden, e del ministro degli Esteri britannico, William Hague, ha scongiurato l’altro giorno il boicottaggio da parte dell’opposizione siriana della conferenza internazionale sulla crisi nel paese mediorientale che andrà in scena giovedì a Roma.

Nella sua prima visita all’estero da successore di Hillary Clinton, l’ex senatore democratico del Massachusetts ha cercato di rassicurare i leader dei ribelli, preoccupati per la presunta inerzia dei paesi che li sostengono, prospettando un maggiore coinvolgimento nel prossimo futuro da parte dell’amministrazione Obama, in modo da “cambiare la realtà sul campo per il presidente Assad” e convincerlo a farsi da parte.

Da Mosca, invece, il ministro degli Esteri di Damasco, Walid al-Moallem, ha per la prima volta aperto ad un possibile dialogo anche con i gruppi armati che combattono contro il suo governo. La proposta è stata però subito scartata dai vertici dell’opposizione appoggiata dall’Occidente, forse convinti a mantenere una linea dura dall’aumentata assistenza militare già ottenuta dai propri sponsor arabi, nonché dalla promessa americana di un maggiore impegno a breve per dare la spallata finale al regime di Assad e ridisegnare gli equilibri di potere in tutto il Medio Oriente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La crescente rivalità tra la Cina e gli Stati Uniti si è da tempo allargata fino ad includere svariate operazioni di pirateria informatica condotte da entrambe le parti. Le accuse rivolte negli ultimi giorni dalle autorità americane al governo di Pechino hanno segnato però una netta escalation del confronto tra le due più grandi economie del pianeta, i cui rapporti sono già caratterizzati da tensioni sempre più marcate a causa della rinvigorita aggressività statunitense nel continente asiatico.

Ad aumentare le pressioni sulla Cina avevano inizialmente contribuito a fine gennaio le rivelazioni del New York Times, secondo il quale degli hacker cinesi si erano più volte introdotti nel sistema informatico del noto giornale americano. Subito dopo, identiche violazioni erano state denunciate anche dal Washington Post e dal Wall Street Journal, scatenando un coro di richieste indirizzate verso la Casa Bianca per adottare iniziative più incisive per contrastare il cyber-crimine internazionale di matrice cinese.

Lo stesso New York Times, qualche giorno fa, ha poi rincarato la dose, pubblicando un lungo articolo nel quale vengono presentate dubbie prove di operazioni di hackeraggio ai danni di aziende private e di uffici governativi americani, messe in atto da una struttura legata direttamente alle forze armate cinesi.

L’indagine del Times è il risultato del lavoro della compagnia americana Mandiant che si occupa di sicurezza informatica sia per il settore privato che per il governo. Nel rapporto di 60 pagine su cui si basano le accuse alla Cina vengono analizzati 141 attacchi informatici ai danni degli Stati Uniti a partire dal 2006, tutti attribuiti allo stesso gruppo di hacker, conosciuto negli USA con il nome di “Comment Crew” o “Shanghai Group”. Utilizzando verosimilmente gli stessi metodi di quest’ultimo, i tecnici di Mandiant hanno individuato in maniera approssimativa la provenienza dei cyber-attacchi, partiti quasi interamente da una località che si trova in un quartiere nell’area di Pudong, alla periferia di Shanghai.

Utilizzando verosimilmente gli stessi metodi di quest’ultimo, i tecnici di Mandiant hanno individuato in maniera approssimativa la provenienza dei cyber-attacchi, partiti quasi interamente da una località che si trova in un quartiere nell’area di Pudong, alla periferia di Shanghai.

Qui si troverebbe un edificio che ospita l’Unità 61398 dell’Esercito Popolare di Liberazione, cioè le forze armate cinesi, il cui operato rimane avvolto nel mistero e forse anche per questo indicato con quasi assoluta certezza dal Times e dal rapporto di Mandiant come responsabile delle intrusioni nei sistemi informatici americani. Lo stesso giornale, tuttavia, afferma chiaramente come Mandiant non sia stata in grado di localizzare esattamente la provenienza degli attacchi.

Secondo quanto affermato dall’amministratore delegato di Mandiant, Kevin Mandia, o i cyber-attacchi hanno avuto origine “dall’Unità 61398 oppure le persone che gestiscono le reti internet più controllate e monitorate del mondo [il governo e i vertici militari cinesi] non sono a conoscenza dell’esistenza di centinaia di hacker in questo quartiere”.

In realtà, le parole del consulente informatico del New York Times rivelano la mancanza di prove indiscutibili delle responsabilità dell’esercito cinese, come ha successivamente confermato alla testata Christian Science Monitor anche un esperto di sicurezza informatica della compagnia Dell Secureworks. Secondo quest’ultimo, “ancora non ci sono prove schiaccianti” che le attività di hackeraggio in questione abbiano avuto origine dall’edificio che ospita l’Unità 61398, dal momento che quanto è stato messo assieme da Mandiant sono solo “una serie di coincidenze che puntano in questa direzione”.

Da parte sua, il governo cinese ha risposto duramente alle accuse, affermando che esse “mancano di prove certe” e, soprattutto, facendo notare come gli indirizzi dei provider rintracciati da Mandiant non forniscano indicazioni precise circa l’origine degli attacchi, visto che gli hacker se ne appropriano frequentemente per non essere localizzati. Il Ministero degli Esteri di Pechino, inoltre, ha ricordato che i sistemi informatici cinesi sono il costante bersaglio degli hacker, gran parte dei quali operano negli Stati Uniti. Un editoriale pubblicato mercoledì dell’agenzia di stampa cinese Xinhua ha poi accusato la compagnia Mandiant di volere soltanto promuovere i propri interessi commerciali, accennando anche alla possibilità che “politici e uomini d’affari americani stiano come al solito cercando di utilizzare la Cina per perseguire i propri interessi personali, specialmente in un momento in cui il Congresso USA sta per approvare il bilancio del prossimo anno fiscale”.

Un editoriale pubblicato mercoledì dell’agenzia di stampa cinese Xinhua ha poi accusato la compagnia Mandiant di volere soltanto promuovere i propri interessi commerciali, accennando anche alla possibilità che “politici e uomini d’affari americani stiano come al solito cercando di utilizzare la Cina per perseguire i propri interessi personali, specialmente in un momento in cui il Congresso USA sta per approvare il bilancio del prossimo anno fiscale”.

I motivi principali dietro a questa nuova polemica scatenata dagli Stati Uniti sono infatti da ricercare principalmente nell’atteggiamento sempre più bellicoso dell’amministrazione Obama nei confronti della Cina e, in secondo luogo, nel tentativo di sfruttare le minacce tecnologiche provenienti da paesi ostili per rafforzare il controllo sulle comunicazioni web e fornire alle agenzie governative preposte strumenti più incisivi per lanciare eventuali cyber-attacchi contro i propri nemici.

Come era ampiamente prevedibile, subito dopo l’articolo del New York Times, la Casa Bianca ha annunciato una serie di iniziative per contrastare la presunta cyber-guerra scatenata dalla Cina. Le misure che sarebbero in preparazione vanno dalle pressioni diplomatiche su Pechino a nuove e più severe leggi per punire i colpevoli degli attacchi informatici, ma anche sanzioni e restrizioni in ambito commerciale.

Questo nuovo fronte della campagna anti-cinese era già stato preannunciato dallo stesso presidente Obama la scorsa settimana durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, nel quale aveva fatto insolitamente riferimento proprio alla minaccia di sabotaggio a cui i sistemi informatici dei settori nevralgici dell’economia e della sicurezza USA sarebbero esposti.

In precedenza, Obama aveva invece firmato un decreto esecutivo per consentire ai militari di condurre attacchi informatici per prevenire possibili minacce contro gli Stati Uniti, ovviamente ridefinendoli come “operazioni difensive”, mentre il Pentagono aveva approvato un sensibile aumento del personale da impiegare nel proprio comando deputato alle operazioni informatiche. Uno dei più recenti esempi della propaganda di Washington in questo ambito è stato infine registrato mercoledì, quando alla Casa Bianca è stata organizzata una speciale conferenza sul cyber-crimine che ha avuto al centro dell’attenzione le attività degli hacker cinesi, secondo il governo impegnati, con il sostegno delle autorità di Pechino, ad infiltrare le corporation americane per rubare preziose informazioni commerciali, ma anche a violare i sistemi informatici di agenzie federali e delle compagnie che gestiscono i servizi pubblici.

Uno dei più recenti esempi della propaganda di Washington in questo ambito è stato infine registrato mercoledì, quando alla Casa Bianca è stata organizzata una speciale conferenza sul cyber-crimine che ha avuto al centro dell’attenzione le attività degli hacker cinesi, secondo il governo impegnati, con il sostegno delle autorità di Pechino, ad infiltrare le corporation americane per rubare preziose informazioni commerciali, ma anche a violare i sistemi informatici di agenzie federali e delle compagnie che gestiscono i servizi pubblici.

Dai commenti apparsi in questi giorni sui media “mainstream” d’oltreoceano e dalle dichiarazioni allarmate di politici e top manager americani è rimasta invece puntualmente fuori qualsiasi critica delle stesse attività di guerra tecnologica condotte in maniera del tutto illegale dal governo di Washington.

Solo per citare una delle operazioni più note tra le pochissime diventate di dominio pubblico, gli Stati Uniti, in collaborazione con Israele, nel 2010 infiltrarono un’installazione nucleare iraniana con il malware successivamente denominato “Stuxnet”, distruggendo centinaia di centrifughe usate per l’arricchimento dell’uranio.

Questa iniziativa, da considerare un vero e proprio atto di guerra secondo i parametri dello stesso governo americano e, oltretutto, accompagnata da una campagna di assassini di scienziati nucleari in territorio iraniano, non ha rappresentato peraltro un episodio isolato, dal momento che le autorità di Teheran nella primavera del 2012 avrebbero poi scoperto un nuovo virus - “Flame” - riconducibile a “Stuxnet” ma utilizzato principalmente per sottrarre dati classificati relativi al programma nucleare dell’Iran.