- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

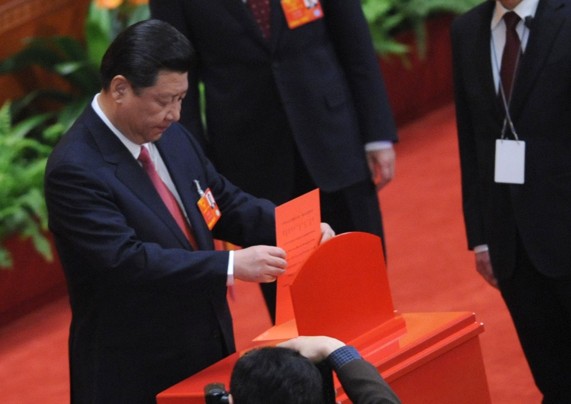

La prevista ascesa di Xi Jinping al vertice del potere in Cina ha segnato il proprio punto d’arrivo nella giornata di giovedì, quando l’Assemblea Nazionale del Popolo lo ha eletto alla presidenza della Repubblica Popolare. Il nuovo leader si era già garantito le ben più importanti nomine di capo del Partito Comunista e delle Forze Armate durante la prima fase del decennale processo di transizione all’interno della classe dirigente cinese, andato in scena lo scorso novembre durante il 18esimo congresso del partito stesso.

Nella Grande Sala del Popolo, lo spettacolo meticolosamente coreografato di quella che secondo la versione ufficiale dovrebbe essere un’elezione ha garantito a Xi, unico candidato alla presidenza, 2.952 voti dei delegati del partito. Un solo voto contrario è stato invece espresso, mentre 3 sono stati gli astenuti. Il nuovo leader ha così diligentemente ringraziato i membri dell’Assemblea per poi stringere la mano al suo predecessore, Hu Jintao, seduto al suo fianco.

Assieme alla nomina del neo-presidente, il corpo legislativo cinese ha anche approvato una serie di misure volte a razionalizzare gli organi di governo, accorpando alcuni ministeri e agenzie statali. Le fasi finali di questa sessione del parlamento prevedono venerdì la nomina a primo ministro del numero due del Partito Comunista, Li Keqiang, e sabato la scelta del governatore della Banca Centrale e degli altri ministri del nuovo governo.

La Cina che il 59enne Xi Jinping ha preso in mano già da qualche mese si trova di fronte una serie di problematiche senza precedenti, causate da un’economia globale in continuo affanno e dalle contraddizioni di un sistema nominalmente egalitario ma che continua a produrre enormi disparità sociali e di reddito.

Ben consapevole della crescente avversione della maggioranza della popolazione per una classe dirigente vista come corrotta, al di sopra della legge e che utilizza le strutture e gli organi dello stato per arricchirsi enormemente, fin dallo scorso novembre Xi ha cercato di mettere in atto una serie di misure di facciata per contenere gli sprechi e gli abusi e per dare un’immagine di sobrietà ai funzionari di vertice del partito. Allo stesso tempo, la nuova dirigenze cinese si trova a dover rispondere ai grandi interessi economici indigeni e agli ambienti finanziari internazionali, i quali chiedono a gran voce una svolta più decisa verso la liberalizzazione del mercato interno e lo smantellamento dei rimanenti monopoli pubblici.

Allo stesso tempo, la nuova dirigenze cinese si trova a dover rispondere ai grandi interessi economici indigeni e agli ambienti finanziari internazionali, i quali chiedono a gran voce una svolta più decisa verso la liberalizzazione del mercato interno e lo smantellamento dei rimanenti monopoli pubblici.

Definito pressoché universalmente un “riformista moderato”, secondo molti commentatori Xi Jinping appare meglio attrezzato di Hu Jintao per traghettare pacificamente un paese di oltre un miliardo e duecento milioni di abitanti verso un’ulteriore apertura al capitale internazionale. Il suo compito, che secondo i media dovrebbe essere quello di adottare le “riforme” necessarie per ridare slancio alla crescita economica, appare tuttavia complicato.

Non solo tali misure dovranno essere implementate tenendo conto degli interessi delle varie fazioni all’interno del partito, ma anche di fronte ad una crescente resistenza tra la popolazione nei confronti di politiche che, inevitabilmente e al contrario di quanto viene affermato a livello ufficiale, aumenteranno ulteriormente il divario nelle condizioni di vita tra una ristretta classe privilegiata e la maggioranza dei cinesi.

Le campagne anti-corruzione intraprese recentemente, assieme all’irrigidimento della posizione di Pechino riguardo alle contese territoriali con i paesi vicini e alimentate dagli Stati Uniti - prima fra tutte quella con il Giappone per le Isole Senkaku (Diaoyu per i cinesi) nel Mar Cinese Orientale - servono precisamente allo scopo di sviare l’attenzione del popolo dalle difficoltà economiche e dalla gravità delle conseguenze che produrranno le annunciate “riforme” economiche e ad unire il paese all’insegna del populismo e del nazionalismo.

L’influenza delle fazioni che si spartiscono il potere all’interno del partito, e di cui Xi dovrà tenere conto, è poi apparsa evidente nella giornata di giovedì con la nomina a vice-presidente di Li Yuanchao. Questa posizione viene assegnata solitamente ad uno dei sette membri del Comitato Permanente del Politburo del Partito, l’organo che di fatto governa la Cina, del quale Li invece non fa parte.

Quest’ultimo viene però considerato uno stretto alleato di Hu Jintao e la sua elezioni a vice-presidente, secondo i giornali occidentali, sarebbe una sorte di premio di consolazione per il presidente uscente, dal momento che il Comitato Permanente, rinnovato lo scorso novembre, è dominato da una maggioranza di fedelissimi di Jiang Zemin, un altro ex presidente che continua a manovrare dietro le quinte. La direzione che prenderà Xi Jinping, in ogni caso, sembra essere inequivocabilmente quella di un progressivo disimpegno dello stato in ambito economico. Come ha scritto giovedì Francesco Sisci sulla testata on-line Asia Times, infatti, mentre “le riforme del 1998 furono intraprese per dare maggiore potere economico alle aziende statali”, tanto che “un decennio più tardi esse avrebbero finito per dominare l’economia cinese, creando monopoli e marginalizzando le compagnie private”, oggi “la vera urgenza è quella di dare spazio al mercato”.

La direzione che prenderà Xi Jinping, in ogni caso, sembra essere inequivocabilmente quella di un progressivo disimpegno dello stato in ambito economico. Come ha scritto giovedì Francesco Sisci sulla testata on-line Asia Times, infatti, mentre “le riforme del 1998 furono intraprese per dare maggiore potere economico alle aziende statali”, tanto che “un decennio più tardi esse avrebbero finito per dominare l’economia cinese, creando monopoli e marginalizzando le compagnie private”, oggi “la vera urgenza è quella di dare spazio al mercato”.

Se un massiccio programma di privatizzazioni è stato in realtà portato avanti negli ultimi due decenni, è altrettanto vero che i colossi statali rimasti rappresentano attualmente, per la fazione “riformista” della classe dirigente cinese, un ostacolo da rimuovere.

Contemporaneamente, la nuova leadership del Partito Comunista, secondo quanto indicato all’Assemblea del Popolo dal premier uscente, Wen Jiabao, dovrebbe agire per fronteggiare la crisi sociale che affligge il paese, migliorando, ad esempio, l’accesso alle cure mediche e all’educazione, creando più in generale un’economia più equa e bilanciata.

Una simile evoluzione del sistema, tuttavia, comporterebbe la trasformazione di un modello economico basato fin qui sullo sfruttamento di una vasta manodopera a basso costo per la produzione di beni destinati all’esportazione. Lo stimolo ai consumi domestici per ridurre la dipendenza dell’economia cinese dall’andamento dei mercati esteri richiederebbe al contrario un sensibile innalzamento dei livelli medi delle retribuzioni, causando una perdita di competitività dell’export, proprio mentre si sta facendo sentire sempre di più la concorrenza di altri paesi del sud-est asiatico con costi del lavoro ad un livello infimo.

Questa contraddizione risulterà difficile da sciogliere per la nuova leadership di Xi Jinping, la quale sarà chiamata alla fine ad operare scelte impopolari che con ogni probabilità faranno aumentare ulteriormente le tensioni sociali che già attraversano il paese. Una prospettiva di cui i vertici del partito sono ben coscienti e pronti a contrastare senza scrupoli, come dimostra il crescente bilancio destinato all’apparato della sicurezza interna, da tre anni ormai decisamente superiore sia alla spesa militare complessiva che a quella prevista per il rafforzamento di uno stato sociale che, nella vuota retorica di Pechino, dovrebbe essere il punto centrale per la creazione di una società più equa nella cosiddetta Repubblica Popolare Cinese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le infinite vicende relative alla cosiddetta crisi del debito pubblico degli Stati Uniti stanno entrando in questi giorni in una nuova fase con la presentazione ufficiale delle proposte per il bilancio federale del prossimo anno da parte dei due principali partiti di Washington. Come di consueto, il piano avanzato dai repubblicani alla Camera dei Rappresentanti contiene un lungo elenco di tagli indiscriminati alla spesa e la sostanziale cancellazione di popolari programmi pubblici destinati alle fasce più deboli della popolazione, mentre quello dei senatori democratici punta su aumenti relativamente modesti delle entrate fiscali senza però escludere tagli che si rivelerebbero ugualmente devastanti per la maggioranza degli americani già duramente colpiti dalla crisi.

Avanguardia delle politiche ultra-classiste del Partito Repubblicano è ancora una volta il candidato alla vice-presidenza con Mitt Romney lo scorso novembre, il deputato del Wisconsin Paul Ryan. La proposta di bilancio di quest’ultimo prevede una riduzione della spesa federale pari a 4.600 miliardi di dollari in dieci anni ed in essa è prevista l’abrogazione di due delle principali “riforme” volute da Obama nel suo primo mandato, cioè quelle del sistema sanitario e delle norme che regolano l’industria finanziaria.

Costantemente denunciati dai media e dai think tank di qualsiasi orientamento come i principali responsabili dell’esplosione del debito USA, i programmi di assistenza sanitaria Medicare e Medicaid, ma anche l’insieme di benefici garantiti ai pensionati (Social Security), sono come previsto i bersagli preferiti della scure repubblicana.  Il piano di Ryan, ad esempio, se implementato cancellerebbe di fatto Medicare - il programma di assicurazione sanitaria pubblico riservato ai cittadini più anziani - trasformandolo, dopo un taglio di fondi per 756 miliardi di dollari da qui al 2023, in un sistema di sussidi per l’acquisto di polizze private. Allo stesso modo, anche Medicaid - destinato alla copertura sanitaria dei cittadini con i redditi più bassi - verrebbe stravolto e privato di 750 miliardi per diventare un sistema basato su contributi di importo prefissato da destinare ai beneficiari. A coloro che dovessero necessitare di trattamenti medici più costosi non resterebbe che pagarli di tasca propria o rinunciare alle cure.

Il piano di Ryan, ad esempio, se implementato cancellerebbe di fatto Medicare - il programma di assicurazione sanitaria pubblico riservato ai cittadini più anziani - trasformandolo, dopo un taglio di fondi per 756 miliardi di dollari da qui al 2023, in un sistema di sussidi per l’acquisto di polizze private. Allo stesso modo, anche Medicaid - destinato alla copertura sanitaria dei cittadini con i redditi più bassi - verrebbe stravolto e privato di 750 miliardi per diventare un sistema basato su contributi di importo prefissato da destinare ai beneficiari. A coloro che dovessero necessitare di trattamenti medici più costosi non resterebbe che pagarli di tasca propria o rinunciare alle cure.

Assieme alla sostanziale soppressione di questi programmi rivolti alle classi più povere, i repubblicani prevedono anche un nuovo gigantesco regalo per le compagnie private e i redditi più elevati, ovvero i presunti “creatori di posti di lavoro”. Nell’ambito di una revisione del fisco americano, l’aliquota più alta scenderebbe infatti dall’attuale 39,6% al 25%, sottraendo sostanziose entrate alle casse federali. Dal momento che il piano Ryan ha l’obiettivo di produrre comunque un attivo di bilancio entro il 2023, è facile prevedere come dovranno essere bilanciate queste mancate entrate.

Inoltre, non verrebbero risparmiati nemmeno altri programmi pubblici, come testimoniano gli ulteriori 962 miliardi di dollari di tagli complessivi previsti, tra cui quelli per i modesti sussidi nel campo dell’educazione e per i buoni alimentari a cui in questi anni ha dovuto fare ricorso un numero crescente di americani in difficoltà.

I democratici al Senato, dal canto loro, hanno anticipato la bozza della loro proposta di bilancio nella giornata di martedì, presentata poi ufficialmente il giorno successivo. La riduzione del deficit, in questo caso, ammonta a 1.850 miliardi di dollari in dieci anni, equamente divisi in aumenti delle tasse e tagli alla spesa. Medicare, Medicaid e altri programmi di assistenza verrebbero privati di 275 miliardi.

Esclusa dal piano democratico è invece una proposta controversa e che sta causando divisioni tra i senatori della maggioranza, vale a dire la vera e propria manipolazione dei calcoli relativi all’adeguamento all’inflazione di Social Security, così da ridurre il costo dei benefit previsti per coloro che ne hanno diritto. Quest’ultima misura è però già stata accettata dal presidente Obama, il quale continua a fare pressioni sui suoi colleghi di partito per includerla nelle trattative con i repubblicani che dovrebbero portare ad un accordo bipartisan nelle prossime settimane.

Martedì, l’inquilino della Casa Bianca ha poi utilizzato un pranzo con i parlamentari democratici per convincerli a fare maggiori concessioni ai repubblicani sui tagli ai programmi pubblici, in cambio di un modesto aumento del carico fiscale. Settimana scorsa, il presidente era stato protagonista di svariati meeting anche con i leader repubblicani, verosimilmente per manifestare la propria disponibilità a discutere assalti a programmi sociali fino a pochi anni fa considerati intoccabili. Obama, in ogni caso, presenterà un proprio piano di bilancio ai primi di aprile, in buona parte simile a quello dei senatori democratici. Le due proposte rese note in questi giorni, invece, dovrebbero essere approvate una dalla Camera e l’altra dal Senato, dove la maggioranza è detenuta rispettivamente da repubblicani e democratici, per poi essere accorpate in un’unica versione in seguito a trattative tra i due schieramenti con il contributo del presidente.

Obama, in ogni caso, presenterà un proprio piano di bilancio ai primi di aprile, in buona parte simile a quello dei senatori democratici. Le due proposte rese note in questi giorni, invece, dovrebbero essere approvate una dalla Camera e l’altra dal Senato, dove la maggioranza è detenuta rispettivamente da repubblicani e democratici, per poi essere accorpate in un’unica versione in seguito a trattative tra i due schieramenti con il contributo del presidente.

In questo scenario, nel quale verranno decise misure di riduzione della spesa profondamente impopolari, i democratici proveranno come al solito a far ricadere la responsabilità delle scelte più difficili sui repubblicani, nonostante essi stessi le condividano in maniera sostanziale. Al consueto gioco delle parti tra i politici americani viene data una parvenza di credibilità dalla stampa “mainstream”, secondo la quale le posizioni dei due partiti sulla questione del deficit sarebbero fondamentalmente opposte o, per citare l’espressione utilizzata martedì dal New York Times, democratici e repubblicani starebbero addirittura operando “su universi paralleli”.

La “crisi” del debito USA, d’altra parte, è stata ideata pressoché appositamente per creare un clima di emergenza che richiede misure drastiche e senza precedenti, con il fine di garantire l’inviolabilità delle colossali ricchezze accumulate da una ristretta minoranza al vertice della piramide sociale e di eliminare l’ostacolo dei residui programmi finanziati con denaro pubblico, frutto della legislazione progressista degli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso.

Le conseguenze dei provvedimenti che si stanno discutendo a Washington per lavoratori, pensionati, disoccupati e classe media sono rese infine ancora più gravi dal fatto che essi andranno ad aggiungersi ai tagli già scattati quasi due settimane fa con il meccanismo del “sequester”. Questo espediente ideato dai due partiti, incapaci di accordarsi per tempo su un piano condiviso per la riduzione del debito, determinerà la quasi certa irreversibilità di tagli alla spesa pubblica per 85 miliardi di dollari entro il 30 settembre prossimo e, in assenza di appositi interventi di legge, di altri 1.200 miliardi nel prossimo decennio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Breve, come preannunciato, il Conclave è arrivato, questa sera di mercoledì 13 marzo, alla tanto attesa fumata bianca, nella seconda giornata delle votazioni solenni. Roma si riempie di pellegrini, mentre il nuovo Papa, Francesco I, Jorge Mario Bergoglio, saluta dalla casa di Pietro la sua Chiesa. Arcivescovo di Buenos Aires, gesuita, è il primo papa sudamericano nella storia della Chiesa. Non era tra i favoriti, il suo nome non era nemmeno considerato come possibile outsider per la nomina.

“Mi hanno preso alla fine del mondo” - esordisce il nuovo Pontefice - ricordando con un’efficace immagine i luoghi e la storia da cui proviene: quel Sud delle sue origini che insieme alla scelta del nome, ispirata al santo di Assisi, rimanda il popolo dei credenti e non solo alla speranza che siano i poveri ad entrare in Vaticano.

La sua storia, fatta di studi di filosofia e letteratura, è segnata da tappe simboliche importanti, quale quella dell’anno santo 2000 in cui richiamò platealmente le responsabilità della Chiesa argentina ai tempi della genocida dittatura militare. Sebbene critico nei confronti di quei confratelli gesuiti che hanno aperto le porte alla Teologia della liberazione, è comunque sempre stato “resistente” alla Chiesa degli incarichi curiali, ai lussi e ad un certo sfarzo di circostanza del potere ecclesiastico.

Una vita modesta e semplice lo ha sempre contraddistinto fino al punto di ordinare ai suoi compatrioti, quando fu nominato cardinale, di rimanere in Argentina e donare ai poveri i soldi raccolti per finanziare il viaggio di partecipazione alla cerimonia di Roma. La riforma della Curia, iniziata da Ratzinger, sul quale otto anni fa Bergoglio vicino per un soffio alla soglia papale aveva fatto convogliare i voti, trova ora nelle mani della Chiesa del Sud del mondo un suo prosecutore dai tratti senza dubbio innovativi e per alcuni versi di rottura. Non è un caso che le parole di saluto vadano al papa emerito, Benedetto XVI, quasi con la promessa di proseguire l’opera di rinnovamento profondo che Ratzinger per primo aveva avviato e solo parzialmente portato allo scoperto.

Non è un caso che le parole di saluto vadano al papa emerito, Benedetto XVI, quasi con la promessa di proseguire l’opera di rinnovamento profondo che Ratzinger per primo aveva avviato e solo parzialmente portato allo scoperto.

La scelta dei cardinali conferma che la Chiesa ha bisogno di rimanere sulla rotta del cambiamento e i 77 anni del nuovo Pontefice non inficiano, in controtendenza con l’onda dello sciocco giovanilismo tanto in voga nella politica nazionale, la speranza che un francescanesimo-pensiero pervada il cuore della Chiesa cattolica con quel rigore che la formazione dei gesuiti vanta nella storia del pensiero teologico.

Non può non cogliersi un riconoscimento al ruolo e al peso della comunità cattolica latinoamericana nel quadro generale della chiesa e il vento di rinnovamento radicale di cui l’America Latina è portatrice non pare alieno alla scelta. E, nello stesso tempo, appare nello specifico un riconoscimento proprio ai gesuiti, che nella chiesa latinoamericana svolgono da sempre un ruolo di guida spirituale universalmente apprezzato.

Semplice, spontaneo, con un lapsus che lo ha reso da subito vicino alla piazza quando ha salutato i fedeli con un “ci vediamo domani” e con la singolare richiesta della benedizione di tutti i cattolici oltre che della sua ai suoi fedeli, Francesco I è già un papa della storia. E’ la prima volta che un papa dimissionario vede in tv la nomina del suo successore, è la prima volta che sia papa un cardinale della periferia del mondo che gira in autobus e metropolitane. E’ la prima volta di un Francesco.

“Domine, adiuva eum et nos omnes” pensa il fedele raccolto in preghiera a Piazza san Pietro. Quello cui il nuovo pastore ha chiesto una preghiera per Benedetto XVI in ritiro a Castel Gandolfo. Preghiera per il coraggio di traghettare una Chiesa in tempesta verso quella bella seduzione del bene, quella fratellanza più volte richiamata nel saluto solenne di questa sera, che assomiglia già, almeno questa la speranza, alla forza di una rivoluzione. Anche quella di chiamarsi come il fraticello di Assisi: pura incarnazione di Gesù tornato a riportare candore nel tempio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il prolungato assalto ai diritti democratici in Ungheria, messo in atto dal governo conservatore del premier Viktor Orbán, ha fatto segnare questa settimana un altro passo avanti quando il Parlamento di Budapest ha approvato a larga maggioranza una nuova serie di emendamenti alla Costituzione del paese. La più recente iniziativa del partito di potere Fidesz ha suscitato le dure critiche dei burocrati di Bruxelles e degli Stati Uniti, preoccupati però non tanto per l’erosione della democrazia in questo paese quanto per la crescente retorica populista e anti-europeista del primo ministro ungherese.

Nonostante gli avvertimenti lanciati dai vertici dell’Unione Europea nei giorni scorsi, le modifiche costituzionali hanno ottenuto il via libera nella giornata di lunedì grazie al voto favorevole di 265 parlamentari. 11 sono stati i contrari e 33 gli astenuti, mentre la gran parte dei deputati socialisti dell’opposizione ha disertato la seduta in segno di protesta. Grazie alla maggioranza schiacciante ottenuta da Fidesz nelle elezioni del 2010, il partito di governo può contare sui due terzi dei 386 seggi del Parlamento, approvando a piacimento qualsiasi cambiamento alla carta costituzionale.

Una delle modifiche più discusse è quella che impedisce alla Corte Costituzionale di prendere in considerazione la legittimità degli emendamenti alla Costituzione, così come di utilizzare nei propri procedimenti i precedenti legali anteriori alla cosiddetta “legge fondamentale”, ovvero la nuova Costituzione, entrata in vigore il primo gennaio del 2012. Lo scontro tra l’esecutivo guidato da Orbán e la Corte Costituzionale ungherese ha caratterizzato i quasi tre anni del governo conservatore e alcune delle stesse modifiche appena adottate erano state respinte dal supremo tribunale nei mesi scorsi.

Tra le altre modifiche costituzionali vi sono poi la definizione del matrimonio come un’unione esclusiva tra persone di sesso opposto, il divieto ai media privati di pubblicare o trasmettere spot elettorali alla vigilia degli appuntamenti con le urne, la facoltà concessa alle autorità locali di punire o arrestare i senzatetto in nome della pubblica sicurezza, l’obbligo di rimanere in Ungheria per gli studenti che ottengono una borsa di studio pubblica, pena la restituzione dell’intera somma, e nuovi limiti alla libertà di stampa e di espressione in nome della difesa della “dignità umana di comunità etniche, razziali e religiose”.  In previsione del voto in Parlamento, la settimana scorsa erano andate in scena delle manifestazioni di protesta contro il governo, in particolare di fronte alla sede del partito del premier nella capitale.

In previsione del voto in Parlamento, la settimana scorsa erano andate in scena delle manifestazioni di protesta contro il governo, in particolare di fronte alla sede del partito del premier nella capitale.

Sempre lunedì, poi, migliaia di manifestanti sono tornati in piazza, chiedendo al presidente Janos Ader, anch’egli di Fidesz, di non firmare le modifiche alla Costituzione appena approvate dal Parlamento. Ader, da parte sua, ha fatto sapere che esprimerà il proprio parere sulle misure al ritorno da una visita di stato in Germania, ma, vista la vicinanza ad Orbán, appare scontato il suo via libera agli emendamenti.

I manifestanti che hanno protestato contro il governo, in ogni caso, sono stati accolti da un massiccio dispiegamento delle forze di sicurezza, comprese le speciali unità dell’anti-terrorismo, che hanno sbarrato la strada alle dimostrazioni dirette verso il palazzo presidenziale.

Come già anticipato, la condanna internazionale del governo Orbán e delle modifiche costituzionali non si è fatta attendere. Subito dopo il voto del Parlamento, l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa hanno emesso un comunicato congiunto per esprimere le proprie preoccupazioni, visto che sono rimasti inascoltati i loro appelli a rivedere il contenuto degli emendamenti.

Da Washington, la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Victoria Nuland, ha a sua volta avvertito che i provvedimenti voluti da Fidesz in Ungheria “potrebbero minacciare i principi di indipendenza istituzionale, i sistemi di controllo e la divisione dei poteri che sono la caratteristica distintiva di una democrazia”. Per il New York Times, più in generale, la vicenda ungherese sta “mettendo inoltre in luce tutti i limiti dell’Unione Europea nel richiamare all’ordine un paese membro che trasgredisce alle proprie norme democratiche”.

In realtà, l’evoluzione del governo conservatore di Budapest sta confermando piuttosto come un’Unione Europea creata interamente al fine di promuovere i grandi interessi economici e finanziari non possa fare sostanzialmente nulla per impedire la deriva autoritaria di un paese che ne fa parte.

Anzi, le lezioni di democrazia impartite al governo ungherese dal presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, e dai suoi colleghi suonano totalmente vuote, dal momento che le autorità di Bruxelles sono responsabili esse stesse dell’imposizione di misure profondamente anti-democratiche che stanno devastando il tessuto sociale dei paesi messi in maggiore difficoltà dalla crisi economica in atto, a cominciare da Grecia e Portogallo.

Ancora più cinica, se possibile, è la presa di posizione degli Stati Uniti, il cui messaggio di condanna del governo Orbán è giunto, ad esempio, pochi giorni dopo la discussione al Senato di Washington della facoltà auto-assegnatasi dal presidente Obama di assassinare senza prove né processo chiunque venga sospettato di legami con il terrorismo internazionale, cittadini americani compresi.

La svolta autoritaria del governo ungherese, in ogni caso, è iniziata fin dall’ascesa al potere della formazione conservatrice Fidesz nel 2010, resa possibile in primo luogo dall’impopolarità e dal discredito del precedente gabinetto a maggioranza socialista. Assieme alla riscrittura della Costituzione, Viktor Orbán e il suo partito hanno lavorato da subito alla concentrazione dei poteri nelle mani dell’esecutivo, mettendo in atto “riforme” in ambito economico e giudiziario, ma anche nuove leggi che limitano drasticamente la libertà di stampa. In particolare, un duro confronto con l’Europa è avvenuto sulla riduzione dell’indipendenza della Banca Centrale ungherese, alla cui guida il primo marzo scorso Orbán ha nominato il suo ex ministro dell’Economia, Gyorgy Matolcsy, al posto del precedente governatore con il quale il premier si era frequentemente scontrato.

Assieme alla riscrittura della Costituzione, Viktor Orbán e il suo partito hanno lavorato da subito alla concentrazione dei poteri nelle mani dell’esecutivo, mettendo in atto “riforme” in ambito economico e giudiziario, ma anche nuove leggi che limitano drasticamente la libertà di stampa. In particolare, un duro confronto con l’Europa è avvenuto sulla riduzione dell’indipendenza della Banca Centrale ungherese, alla cui guida il primo marzo scorso Orbán ha nominato il suo ex ministro dell’Economia, Gyorgy Matolcsy, al posto del precedente governatore con il quale il premier si era frequentemente scontrato.

Le critiche degli ambienti di potere internazionale sono comunque dovute in gran parte ai toni e alle iniziative populiste di Orbán, il quale continua a sfruttare la profonda opposizione tra gli ungheresi alle politiche di austerity dettate da Bruxelles e dal Fondo Monetario Internazionale, con il quale il governo di Budapest ha da qualche tempo rotto le trattative che erano in corso per ottenere un pacchetto di aiuti economici a favore del paese mitteleuropeo.

In risposta al coro di proteste seguite alle modifiche alla Costituzione, nella giornata di martedì Orbán ha così riproposto le consuete tirate nazionaliste e anti-UE, affermando ad esempio che l’Ungheria ha troppi creditori stranieri e promettendo alle aziende locali di convertire i loro debiti in valuta estera in prestiti in fiorini. Inoltre, il premier ha anche annunciato di volere creare un sistema bancario domestico pubblico, facendo perciò intravedere, secondo quanto riportato dalla Reuters, una svolta rispetto alle politiche neo-liberiste che hanno contraddistinto nell’ultimo decennio i governi dei paesi dell’ex blocco sovietico.

Una simile strategia non può però nascondere la vera natura del governo di estrema destra del premier Viktor Orbán, impegnato fin dal suo primo mandato alla guida del paese tra il 1998 e il 2002 a indebolire le strutture democratiche dell’Ungheria per consolidare il potere dell’esecutivo. Una tendenza marcatamente autoritaria, quella del leader di Fidesz, confermata anche dopo il trionfo elettorale del 2010 ma accompagnata ora ad una retorica populista di facciata per fare leva sul più che giustificato malcontento domestico verso le istituzioni europee e le rovinose politiche di rigore che esse continuano a promuovere senza scrupoli in tutto il continente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’inizio di questa settimana ha segnato un ulteriore pericoloso passo avanti nell’escalation di minacce e contro-minacce nella penisola coreana tra Pyongyang e il governo di Seoul sostenuto dagli Stati Uniti. A scatenare nuovamente le ire del sempre più isolato regime del giovane leader Kim Jong-un sono state le ulteriori sanzioni contro il suo paese approvate settimana scorsa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in risposta al test nucleare nordcoreano di febbraio, seguite dall’avvio delle annuali esercitazioni militari tra la Corea del Sud e il contingente americano nella penisola.

Innalzando sensibilmente i toni delle consuete minacce, il regime stalinista di Pyongyang aveva avvertito Seoul e Washington a non procedere con le esercitazioni, in caso contrario la Corea del Nord si sarebbe riservata di esercitare il proprio diritto a condurre un attacco nucleare preventivo per difendere il paese.

Con la partecipazione di 10 mila soldati sudcoreani e 3 mila americani, l’esercitazione “Key Resolve” è invece regolarmente iniziata nella giornata di lunedì, aggiungendosi a quella denominata “Foal Eagle”, scattata il primo marzo scorso e destinata a durare fino alla fine di aprile. I comandi delle forze armate di Sud Corea e Stati Uniti hanno fatto sapere di avere avvertito Pyongyang dell’esercitazione già il 21 febbraio scorso, anche se la nuova iniziativa nel bel mezzo della grave crisi diplomatica in atto è comunque suonata come un’ulteriore provocazione per il regime di Kim.

Lunedì, infatti, per tutta risposta quest’ultimo ha annunciato due misure che rischiano di aggravare le tensioni già ben al di sopra dei livelli di guardia. Dando seguito alla minaccia lanciata qualche giorno fa, il principale quotidiano nordcoreano, Rodong Sinmun, ha riferito che il regime avrebbe “dichiarato nullo” l’armistizio del 1953 che pose fine alla guerra di Corea.

Inoltre, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, Pyongyang avrebbe anche interrotto la linea telefonica diretta con il vicino meridionale nella città di confine di Panmunjom, situata a pochi chilometri dal complesso industriale di Kaesong, dove operano alcune compagnie di Seoul sfruttando manodopera nordcoreana a basso costo.

Le autorità sudcoreane, da parte loro, nei giorni scorsi avevano risposto alle minacce con toni ugualmente aggressivi, anche se il nascente governo della neo-presidente Park Geun-hye nelle ultime ore ha emesso una serie di comunicati relativamente concilianti. Ad esempio, il nuovo ministro degli Esteri, Yun Byung-se, ha affermato di volere “trasformare questa fase di scontro e diffidenza in un’era di fiducia reciproca e di cooperazione con la Corea del Nord”. Il neo-ministro dell’Unificazione, invece, pur ammettendo le difficoltà nel “discutere altre questioni mentre il Nord lancia minacce”, ha dichiarato che il suo governo prenderà in considerazione la ripresa degli aiuti umanitari verso Pyongyang.

Ad esempio, il nuovo ministro degli Esteri, Yun Byung-se, ha affermato di volere “trasformare questa fase di scontro e diffidenza in un’era di fiducia reciproca e di cooperazione con la Corea del Nord”. Il neo-ministro dell’Unificazione, invece, pur ammettendo le difficoltà nel “discutere altre questioni mentre il Nord lancia minacce”, ha dichiarato che il suo governo prenderà in considerazione la ripresa degli aiuti umanitari verso Pyongyang.

Gli avvertimenti e le minacce nordcoreane, in ogni caso, sono tutt’altro che nuove, soprattutto in concomitanza con le provocatorie esercitazioni militari congiunte tra Seoul e Washington.

Inoltre, secondo la maggior parte degli analisti, la Corea del Nord non possiede ancora la necessaria tecnologia per lanciare un attacco preventivo con testate nucleari contro la Corea del Sud né, tantomeno, contro gli Stati Uniti. Un’iniziativa di questo genere, oltretutto, scatenerebbe una durissima reazione da parte dei due paesi alleati, determinando con ogni probabilità la fine del regime di Kim Jong-un.

L’atteggiamento sempre più provocatorio di Pyongyang sembra piuttosto indicare un certo grado di disperazione nel tentativo di bilanciare esigenze di politica interna con la necessità ultima di giungere ad un qualche accordo con gli Stati Uniti per porre fine all’isolamento e all’arretratezza in cui versa il paese.

I più recenti segnali di una disponibilità a trattare con Washington sono stati infatti lanciati in qualche modo ancora nelle ultime settimane, quando Kim ha ospitato nel mese di gennaio il CEO di Google, Eric Schmidt, assieme all’ex ambasciatore USA presso l’ONU, Bill Richardson, nonché più recentemente l’ex stella dell’NBA, Dennis Rodman, al quale avrebbe detto tra l’altro di confidare addirittura in una chiamata del presidente Obama.

Qualsiasi minima apertura da parte di Pyongyang continua però ad essere respinta fermamente dalla Casa Bianca, da dove si insiste ad imporre come condizione preventiva per la riapertura del dialogo lo stop al programma nucleare nordcoreano. Il governo di Washington, d’altra parte, ha tutto l’interesse a vedere aumentare le tensioni nella penisola di Corea, dal momento che l’aggravarsi della situazione giustifica un maggiore impegno delle forze armate americane in questa parte del globo, ufficialmente per difendere Seoul ma in realtà con l’obiettivo di aumentare le pressioni sulla Cina nell’ambito della cosiddetta “svolta” asiatica dell’amministrazione Obama. Pechino, infatti, si ritrova in una situazione sempre più delicata in seguito all’aggravamento delle tensioni al suo confine nord-orientale. Le provocazioni di Pyongyang sono chiaramente viste con apprensione crescente dal regime cinese, tanto che quest’ultimo ha dato il proprio sostegno anche all’ultimo round di sanzioni ONU seguite al terzo test nucleare nordcoreano, visto che la situazione sempre più tesa nella penisola di Corea consente appunto agli Stati Uniti di mantenere una significativa presenza nel paese alleato e di adoperarsi per la costruzione di uno scudo anti-missile diretto principalmente, anche se non ufficialmente, contro la Cina.

Pechino, infatti, si ritrova in una situazione sempre più delicata in seguito all’aggravamento delle tensioni al suo confine nord-orientale. Le provocazioni di Pyongyang sono chiaramente viste con apprensione crescente dal regime cinese, tanto che quest’ultimo ha dato il proprio sostegno anche all’ultimo round di sanzioni ONU seguite al terzo test nucleare nordcoreano, visto che la situazione sempre più tesa nella penisola di Corea consente appunto agli Stati Uniti di mantenere una significativa presenza nel paese alleato e di adoperarsi per la costruzione di uno scudo anti-missile diretto principalmente, anche se non ufficialmente, contro la Cina.

L’eventuale ottenimento di armi atomiche efficaci da parte nordcoreana provocherebbe inoltre una probabile corsa al nucleare nella regione, in particolare da parte dei due principali alleati di Washington: Giappone e Corea del Sud. Di questa possibilità si discute già da qualche tempo a Seoul e a Tokyo, sia in risposta al programma militare di Pyongyang che nell’ambito delle dispute territoriali tra la Cina e svariati altri paesi dell’Asia orientale, anch’esse alimentate dall’offensiva diplomatica e militare statunitense nel continente.

Allo stesso tempo, Pechino non intende però rompere del tutto con la Corea del Nord, così da mantenere una certa capacità di influenzare a proprio vantaggio le decisioni di Pyongyang grazie soprattutto alle relazioni commerciali bilaterali relativamente solide. Un crollo del regime di Kim provocherebbe d’altra parte uno sgradito flusso di profughi entro i confini cinesi e una più che probabile riunificazione della penisola sotto l’influenza americana.

In ultima analisi, dunque, il deterioramento in atto dei rapporti tra le due Coree è in primo luogo il risultato della strategia americana volta ad isolare Pyongyang e a contenere l’espansionismo cinese. Una politica sconsiderata quella dell’amministrazione Obama, che continua a spingere inevitabilmente Kim Jong-un e il suo entourage ad adottare una linea sempre più dura nei confronti di Washington e del vicino meridionale, facendo aumentare vertiginosamente le probabilità di un rovinoso conflitto nella penisola di Corea a 60 anni di distanza dalla fine della guerra che continua a divedere i due paesi.