- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

NEW YORK. Uno spettro si aggira per l'America: “Miliardari di tutto il mondo unitevi!”. Con questo grido di battaglia, alcuni tra gli uomini più ricchi del paese stanno spendendo centinaia di milioni di dollari nella campagna elettorale contro Barack Obama. Un'azione coordinata in tutti gli Stati a suon di martellanti (e costosi) spot elettorali che si avvicendano senza sosta sulle tv via cavo. Grazie a questi miliardari il partito repubblicano sta ammassando un'enorme fortuna da usare nella campagna elettorale per Mitt Romney.

Secondo le previsioni, Romney sta raccogliendo fondi per circa il doppio del Presidente. Sulla questione del finanziamento ai partiti, l'America e l'Italia se la giocano alla pari, in quanto a corruzione e malaffare. Che i soldi siano diventati il fattore determinante delle vittorie elettorali è sotto gli occhi di tutti, e i democratici con Nancy Pelosi timidamente fanno outing a favore del ritorno ai finanziamenti pubblici. Purtroppo per i democratici, i loro avversari hanno trovato la gallina dalle uova d'oro. Ogni repubblicano che si rispetti ha il proprio “crazy billionaire” pronto a staccare assegni per decine, o anche centinaia, di milioni di euro, per finanziare campagne elettorali a cui altrimenti nessuno darebbe una lira. Il partito repubblicano dunque, non più legato al supporto popolare per raccogliere i fondi, ha le mani libere.

I fratelli Koch, David H. e Charles G., si sono comprati un governatore, Scott Walker del Wisconsin. Dalla sentenza Citizens United del 2010, in America non esistono più limiti alle donazioni elettorali. Dunque i fratelli Koch hanno donato trenta milioni di dollari a Walker nelle elezioni di martedì scorso, polverizzando l'avversario, il democratico Tom Barrett che si è fermato a meno di tre milioni di dollari. Il governatore Walker è forse il più radicale tra i repubblicani, famoso per aver reso illegale la contrattazione collettiva dei sindacati, le cui lotte avevano portato alle recenti elezioni.

“Adoro i piani ben riusciti,” direbbe il colonnello Smith dell'A-Team, in coro con i fratelli Koch. I due miliardari hanno deciso di mettere a buon frutto questa vittoria per passare all'attacco nazionale. Contribuiranno a Mitt Romney trecento milioni di dollari, in contanti. Una bazzecola, per i due fratelli la cui fortuna personale è stimata attorno ai cinquanta miliardi di dollari. Potrebbero da soli comprarsi tutti i politici del paese. Infatti ci stanno provando.

Ovviamente non sono soli, in questo assalto all'ultimo voto a suon di contanti: tutte le corporation si sono accodate. “Le aziende sono persone, caro mio!” disse Romney in un celebre comizio, e dunque hanno il diritto alla libertà di parola, che si esplica tramite il denaro. Ad esempio, le aziende del Tabacco.

Ovviamente non sono soli, in questo assalto all'ultimo voto a suon di contanti: tutte le corporation si sono accodate. “Le aziende sono persone, caro mio!” disse Romney in un celebre comizio, e dunque hanno il diritto alla libertà di parola, che si esplica tramite il denaro. Ad esempio, le aziende del Tabacco.

In California, non fuma quasi nessuno. Il fumo è vietato dappertutto. Un referendum martedì scorso chiedeva alla popolazione di aumentare di un dollaro la tassa sulle sigarette, per raccogliere mezzo miliardo di dollari da donare alla ricerca sul cancro. In Marzo, due elettori su tre erano a favore della tassa. Philip Morris e soci non ci sentono e il cartello del tabacco mette in campo cinquanta milioni per spot elettorali contro la nuova tassa. Avanti veloce fino al giorno del voto: il cartello del tabacco rovescia i sondaggi e vince il referendum. Servirebbe uno studio su quanti soldi per voto sono necessari nei diversi contesti elettorali. Di sicuro i repubblicani lo studio l'hanno già fatto e lo stanno applicando alla perfezione.

Mentre quattro anni fa Obama era cool tra i traders di Wall St., ora la finanza ha deciso di voltargli le spalle e puntare su Romney per una totale deregulation. I più grandi donatori del partito democratico sono i tre grossi sindacati. Ma Scott Walker in Wisconsin ha mostrato la strada per marginalizzare i sindacati: da quando ha abolito la contrattazione collettiva, in un anno i sindacati hanno perso metà degli iscritti. Un piano perfetto per privare i democratici dell'unica fonte di grossi finanziamenti. Ma se le presidenziali sono aperte e i candidati si rincorreranno voto su voto, la grossa differenza è nelle elezioni per il Senato e il Congresso: lì dieci milioni in più significano vittoria sicura per un candidato, e dunque il controllo dei cordoni della borsa del paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

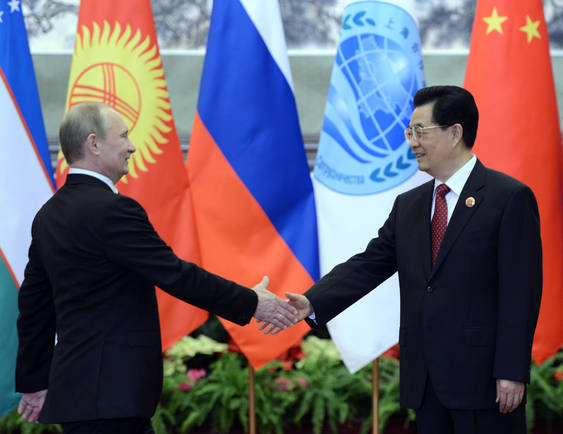

Ieri si è concluso il summit SCO di Pechino, durante il quale i due paesi membri più importanti - Russia e Cina - hanno ribadito il netto rifiuto di qualsiasi intervento armato per risolvere la crisi in Siria e quella del nucleare iraniano. Al centro dell’attenzione dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione, nella due giorni nella capitale cinese c’è stato anche il rafforzamento dei legami commerciali tra i paesi che la compongono e il loro ruolo nel futuro dell’Afghanistan in vista del ritiro delle forze di occupazione occidentali entro la fine del 2014.

L’organizzazione che ha tenuto il proprio vertice a Pechino questa settimana, trae origine dal gruppo dei “Cinque di Shanghai”, fondato nel 1996 dai governi di Russia, Cina, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. Nel 2001 i cinque membri accolsero l’Uzbekistan, cambiando appunto il nome in Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione. Lo scopo iniziale era piuttosto limitato, cioè di allentare le tensioni tra i paesi membri, mentre successivamente l’obiettivo ufficiale sarebbe diventato quello di formare un fronte comune contro i cosiddetti “tre mali”, vale a dire terrorismo, separatismo ed estremismo.

In poco più di un decennio di vita, l’SCO ha tuttavia assunto sempre maggiore rilevanza, trasformandosi in una sorta di alleanza non solo politica ma anche militare, come dimostrano le svariate esercitazioni congiunte andate in scena dal 2003 e quelle bilaterali tra Russia e Cina, organizzate per la prima volta nella storia di questi paesi due anni più tardi. In particolare, Mosca e Pechino, nonostante una lunga storia di rapporti travagliati, hanno fatto registrare un certo riavvicinamento, promuovendo l’SCO come una risposta alla NATO e alle mire espansionistiche occidentali nel continente asiatico.

Il summit del 6 e 7 giugno si è così inserito in uno scenario di gravi tensioni internazionali, con Russia e Cina ferme nel respingere una soluzione di forza per rovesciare il regime di Assad in Siria. Confermando le posizioni dei rispettivi leader in questi mesi, i paesi SCO hanno denunciato le violenze in Siria ma hanno altresì insistito per una risoluzione diplomatica della crisi. “I membri del gruppo di Shanghai”, recita il comunicato ufficiale emesso giovedì, “sono contrari all’interferenza militare negli affari del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale, al trasferimento di poteri forzato e alle sanzioni unilaterali”.

Questa posizione, ribadita fermamente dall’SCO, conferma come Russia e Cina continueranno nel prossimo futuro a porre il veto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU su eventuali risoluzioni che possano spianare la strada ad un intervento armato esterno in Siria. I due governi, infatti, intendono evitare una ripetizione della vicenda libica che portò al rovesciamento di Gheddafi con pesanti ricadute in termini economici e strategici per entrambi i paesi.

Questa posizione, ribadita fermamente dall’SCO, conferma come Russia e Cina continueranno nel prossimo futuro a porre il veto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU su eventuali risoluzioni che possano spianare la strada ad un intervento armato esterno in Siria. I due governi, infatti, intendono evitare una ripetizione della vicenda libica che portò al rovesciamento di Gheddafi con pesanti ricadute in termini economici e strategici per entrambi i paesi.

La posizione dei paesi SCO sull’Iran, ugualmente dettata dalla comunanza di vedute dei governi russo e cinese, è stata sottolineata dalla presenza a Pechino del presidente Ahmadinejad, il quale ha avuto un faccia a faccia sia con Putin che con Hu Jintao. Russia e Cina vedono con preoccupazione il nuovo deteriorarsi delle relazioni tra Teheran e l’Occidente sulla questione del nucleare dopo gli inconcludenti colloqui di Baghdad del mese scorso e si oppongono sia ad un intervento armato che a nuove sanzioni.

Per la Cina, i timori legati ad un’eventuale aggressione da parte di USA o Israele contro le installazioni nucleari iraniane riguardano principalmente l’impennata del costo del petrolio che ne seguirebbe, con pesanti effetti sulla propria economia, nonché la minaccia all’approvvigionamento del greggio, dal momento che l’Iran è il terzo fornitore di Pechino, dopo Arabia Saudita e Angola.

Oltre a mettersi al riparo dalle possibili conseguenze in ambito economico, la Russia vuole a sua volta evitare un nuovo conflitto in Medio Oriente anche per ragioni strategiche. Un attacco contro l’Iran produrrebbe infatti nuova instabilità nelle vicine repubbliche ex sovietiche, con il rischio di contagiare la stessa Russia.

L’Iran era presente al vertice di Pechino in qualità di paese osservatore all’interno dell’SCO, così come lo sono India, Pakistan e Mongolia. All’incontro hanno partecipato anche Bielorussia e Sri Lanka in quanto “partner di dialogo” del gruppo.

Come previsto, alla presenza del presidente Hamid Karzai, durante il summit lo status di paese osservatore è stato assicurato anche all’Afghanistan, ratificando così le dichiarazioni fatte dai leader di Kabul e di Pechino nei giorni precedenti. Domenica scorsa Karzai aveva annunciato la volontà di Russia e Afghanistan di stringere legami più stretti, al di là di quelli economici.

Il presidente afgano ha parlato significativamente di partnership strategica con la Cina, una definizione già utilizzata per l’accordo siglato recentemente con l’amministrazione Obama che permetterà agli Stati Uniti di rimanere nel paese centro-asiatico ben oltre il 2014. Il presidente cinese, Hu Jintao, mercoledì aveva invece detto di vedere un ruolo più importante per il suo paese e gli altri membri dell’SCO in Afghanistan, sia pure esprimendo qualche cautela vista la situazione ancora precaria a Kabul e ponendo l’accento sugli aspetti economici rispetto a quelli militari.

La presenza a Pechino e il desiderio di entrare a far parte come osservatori dell’SCO di paesi come India, Pakistan e Afghanistan riflette il dilemma strategico dei loro governi, divisi tra un’alleanza con un’America sempre più intenzionata a mantenere il controllo sulle rotte commerciali e sulle riserve energetiche asiatiche e la necessità di cercare un contrappeso a Washington guardando alle potenze vicine - Russia e Cina - con cui essi mantengono rapporti, soprattutto economici, sempre più intensi.

La presenza a Pechino e il desiderio di entrare a far parte come osservatori dell’SCO di paesi come India, Pakistan e Afghanistan riflette il dilemma strategico dei loro governi, divisi tra un’alleanza con un’America sempre più intenzionata a mantenere il controllo sulle rotte commerciali e sulle riserve energetiche asiatiche e la necessità di cercare un contrappeso a Washington guardando alle potenze vicine - Russia e Cina - con cui essi mantengono rapporti, soprattutto economici, sempre più intensi.

In un altro segnale all’Occidente, poi, l’SCO ha approvato giovedì una dichiarazione di condanna dell’impiego di sistemi di difesa missilistici “da parte di uno stato o di un gruppo di stati”, poiché essi rappresentano una “minaccia alla sicurezza internazionale”. Anche se non nominato esplicitamente, il riferimento è al sistema NATO che gli Stati Uniti intendono allestire sul territorio di alcuni paesi dell’Europa orientale e che la Russia ritiene minacci il proprio deterrente nucleare.

Sul fronte economico, infine, i sei membri dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione si sono accordati per accelerare la creazione di una Banca e di un Fondo per lo Sviluppo. Il presidente cinese Hu ha da parte sua promesso lo stanziamento di 10 miliardi di dollari in prestiti a beneficio degli altri paesi SCO, a conferma della crescente dipendenza economica di alcuni di loro da Pechino.

Il dato più importante che è uscito dal primo summit SCO dopo il ritorno di Vladimir Putin al Cremlino, in ogni caso, è la conferma della costante sintonia di Russia e Cina sui temi più delicati nel panorama internazionale. I due paesi continuano ad avere motivi di scontro a causa di interessi divergenti su varie questioni, tuttavia la loro collaborazione è aumentata parallelamente alla necessità di contrastare l’ingerenza occidentale nelle aree strategicamente sensibili del continente asiatico.

Alla luce del rinnovato interesse degli Stati Uniti per l’estremo Oriente e del mantenimento di una sostanziale presenza militare americana in Afghanistan dopo il ritiro promesso da Obama nel 2014, l’Asia continuerà dunque ad essere nei prossimi anni il teatro di crescenti tensioni e rivalità tra le principali potenze del pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In un’elezione speciale andata in scena martedì nello stato americano del Wisconsin, il governatore repubblicano Scott Walker è riuscito a conservare agevolmente il proprio incarico nonostante l’impopolarità di una serie di misure anti-sindacali approvate lo scorso anno e che avevano scatenato proteste senza precedenti negli ultimi trent’anni negli Stati Uniti. Il voto ha trovato ampio spazio sui media d’oltreoceano che lo hanno descritto, per le sue implicazioni nazionali, come l’appuntamento elettorale più importante del 2012 dopo le presidenziali di novembre.

Astro nascente dell’ala conservatrice del Partito Repubblicano, Scott Walker venne eletto nel novembre 2010 e, dopo poche settimane dall’inizio del suo primo mandato, introdusse una legislazione volta ad eliminare gran parte dei diritti dei dipendenti pubblici dello stato, comprimendo in particolare sia la facoltà di negoziare i loro contratti che le retribuzioni e i benefit. Queste iniziative, simili ad altre adottate in molti stati americani negli ultimi anni, erano state messe in atto ufficialmente per ridurre un deficit statale stimato in 3,6 miliardi di dollari.

Agli attacchi frontali del governatore, decine di migliaia di lavoratori e studenti nella primavera della scorso anno risposero scendendo in piazza in varie città dello stato per manifestare il proprio dissenso, giungendo anche ad occupare per alcuni giorni la sede del parlamento statale a Madison, la capitale del Wisconsin.

Le manifestazioni, proprio quando stavano per sfociare in uno sciopero generale, vennero però dirottate dalle organizzazioni sindacali verso una campagna a tutto beneficio del Partito Democratico tramite il ricorso ad uno strumento legale chiamato “recall election”. Raccogliendo un certo numero di firme, cioè, in Wisconsin come in altri stati è possibile forzare un nuovo voto per cercare di rimuovere dal proprio incarico il governatore o altre cariche elettive prima della scadenza naturale del loro mandato.

Sull’onda delle proteste e alla luce del malcontento diffuso nei confronti di Walker, i promotori dell’iniziativa già a gennaio di quest’anno riuscirono a raccogliere quasi un milione di firme, un numero di gran lunga superiore al minimo richiesto dalla legge, pari ad almeno un quarto dei votanti nella più recente tornata elettorale.

Al termine di una campagna in cui è stata spesa la cifra record di 63 milioni di dollari, Scott Walker ha raccolto circa il 54% dei consensi, contro il 45% del suo sfidante, Tom Barrett, sindaco democratico di Milwaukee, la principale città del Wisconsin. Quest’ultimo era già stato sconfitto da Walker nel 2010, significativamente con un margine minore rispetto all’esito del voto di martedì. I promotori della “recall election” avevano cercato inoltre di rimuovere altri politici repubblicani che si erano battuti per l’implementazione delle misure anti-sindacali del governatore. Tra di essi spiccano la vice-governatrice, Rebecca Kleefisch, e il leader di maggioranza al Senato statale, Scott Fitzgerald. Come Walker, entrambi sono riusciti a conservare i rispettivi incarichi, permettendo al Partito Repubblicano di mantenere il controllo assoluto dello stato.

I promotori della “recall election” avevano cercato inoltre di rimuovere altri politici repubblicani che si erano battuti per l’implementazione delle misure anti-sindacali del governatore. Tra di essi spiccano la vice-governatrice, Rebecca Kleefisch, e il leader di maggioranza al Senato statale, Scott Fitzgerald. Come Walker, entrambi sono riusciti a conservare i rispettivi incarichi, permettendo al Partito Repubblicano di mantenere il controllo assoluto dello stato.

Secondo la versione sposata dai media liberal, la vittoria di Scott Walker sarebbe stata determinata principalmente dall’enorme quantità di denaro piovuta sulla sua campagna elettorale grazie ai generosi contributi di facoltosi donatori repubblicani di altri stati, interessati a mantenere la legislazione promossa dal governatore. Se gli oltre 45 milioni di dollari su cui ha potuto contare Walker, contro i quasi 18 di Barrett, hanno indubbiamente avuto un peso nel voto dell’altro giorno, la differenza nei finanziamenti andati ai due candidati dimostra quanto meno il sostanziale disinteresse dei vertici nazionali del Partito Democratico a mobilitare i proprio elettori in Wisconsin.

Più o meno apertamente schierato contro l’elezione speciale, infatti, il partito a Washington non ha praticamente partecipato alla campagna elettorale di Tom Barrett se non negli ultimi giorni prima del voto, quando nello stato è giunto ad esempio l’ex presidente Clinton. Lo stesso Barack Obama pare essere stato contrario agli sforzi per deporre Walker in questo modo, come dimostra il fatto che non ha messo piede in Wisconsin in questi mesi nonostante sia stato impegnato nelle prime battute della sua campagna per la rielezione negli stati confinanti.

Sostanzialmente, d’altra parte, i democratici condividono le politiche di riduzione dei benefici e dei diritti dei lavoratori messe in atto dal repubblicano Walker, tanto che anche molti governatori appartenenti al partito di Obama, dopo lo scoppio della crisi nel 2008, le hanno messe in atto in vari modi nei loro stati. A conferma di ciò, la questione che aveva scatenato le proteste dell’anno scorso portando alla “recall election”, vale a dire la cancellazione del diritto dei lavoratori a negoziare alcuni aspetti dei loro contratti, è stata volutamente tenuta fuori dalla campagna elettorale in Wisconsin.

Lo stesso candidato democratico, oltretutto, aveva già implementato parte dei provvedimenti adottati da Walker a livello statale in qualità di sindaco di Milwaukee, imponendo tagli ai salari dei dipendenti pubblici della città per quasi 20 milioni di dollari. Nelle primarie democratiche, inoltre, Tom Barrett l’aveva spuntata sulla candidata preferita dalle organizzazioni sindacali, Kathleen Falk, contribuendo ulteriormente a spegnere l’entusiasmo per il voto.

Più in generale, sia i sindacati che il Partito Democratico hanno basato l’intera battaglia contro Walker unicamente sull’opposizione alle misure che escludono i rappresentanti dei lavoratori dalle contrattazioni collettive relative ad alcuni aspetti dei contratti dei dipendenti pubblici. Il loro obiettivo è infatti quello di mantenere i sindacati al tavolo dei negoziati, così come di garantire a questi ultimi l’afflusso di denaro sotto forma di contribuzioni automatiche provenienti dalle buste paga dei lavoratori. Sulle questioni cruciali dei tagli alle retribuzioni o dell’aumento dei contributi individuali per il finanziamento dei piani sanitari e pensionistici, il loro punto di vista risulta invece fondamentalmente in sintonia con quello dei repubblicani.

Per questo motivo, l’intero sforzo dei promotori della speciale elezione del 5 giugno sembra essere stato un tentativo di canalizzare le tensioni sociali alimentate dalle politiche del governatore Walker verso il Partito Democratico in vista degli appuntamenti elettorali del 2012. In questa prospettiva, la questione della effettiva forza dei sindacati nel mobilitare gli elettori, sollevata dai media mainstream d’oltreoceano, è mal posta. La “recall election” del Wisconsin solleva piuttosto importanti interrogativi sul ruolo dei sindacati stessi e, negli Stati Uniti come altrove, su quali interessi essi rappresentino realmente.

In questa prospettiva, la questione della effettiva forza dei sindacati nel mobilitare gli elettori, sollevata dai media mainstream d’oltreoceano, è mal posta. La “recall election” del Wisconsin solleva piuttosto importanti interrogativi sul ruolo dei sindacati stessi e, negli Stati Uniti come altrove, su quali interessi essi rappresentino realmente.

Se la conferma di uno dei politici più a destra del panorama americano alla carica di governatore del Wisconsin permetterà ai repubblicani di questo e di altri stati di mettere in atto con maggiore spregiudicatezza nuove misure contro i lavoratori, è altrettanto vero che anche dove sono i democratici a governare provvedimenti simili sono già stati o verranno implementati. La differenza risiede precisamente nel compito assegnato ai sindacati, la cui collaborazione con gli amministratori democratici risulta fondamentale nel far digerire queste stesse misure ai lavoratori e nel contenere le tensioni sociali che inevitabilmente producono.

Nel dibatto politico americano, in ogni caso, il voto di martedì avrebbe dovuto fornire anche qualche indicazione circa le presidenziali di novembre, dal momento che il Wisconsin è considerato da alcuni uno stato in bilico tra i due candidati alla Casa Bianca, nonostante Obama qui abbia vinto nettamente nel 2008. Gli exit poll rilevati durante il voto dell’altro giorno indicano un certo margine a favore di Obama su Mitt Romney, anche se la reale questione sembra essere l’assenza di alternative per gli elettori, visto che chiunque vincerà a novembre le politiche anti-sociali simili a quelle promosse da figure come Scott Walker continueranno con ogni probabilità ad essere adottate anche a livello nazionale.

Quella di martedì in Wisconsin è stata solo la terza “recall election” nella storia degli Stati Uniti riguardante un governatore in carica. Walker è stato il primo ad aver conservato il proprio incarico, mentre in precedenza i governatori di California - il democratico Gray Davis - e North Dakota - il repubblicano Lynn Frazier - erano stati rimossi rispettivamente nel 2003 e nel 1921.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’ennesima incursione con i droni in Pakistan nella prima mattinata di lunedì ha alimentato sui media di mezzo mondo una serie di congetture sulla sorte del presunto numero due di Al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi, il quale si sarebbe trovato in un’abitazione colpita dal fuoco USA nel Waziristan del nord, al confine con l’Afghanistan. A confermare la presenza del vice di Ayman al-Zawahri nel luogo bombardato sono state le stesse autorità pakistane, anche se la morte di Libi non è stata ancora confermata ufficialmente.

Secondo quanto riportato dalla Associated Press, militanti e residenti dell’area colpita, nel villaggio di Khassu Khel, avrebbero visto Libi entrare nell’edificio distrutto dai droni della CIA, mentre da Washington esponenti dell’amministrazione Obama si sono detti “ottimisti” circa la morte del leader di Al-Qaeda.

Al contrario, un capo talebano locale ha sostenuto che nel blitz sono stati uccisi l’autista e una guardia del corpo di Libi ma quest’ultimo non era presente al momento dell’attacco. Nato Mohamed Hassan Qaid in Libia, Libi era già sfuggito nel recente passato al fuoco dei droni americani. In particolare, nel dicembre 2009 la notizia della sua morte fece il giro del mondo, per essere poi smentita. Ad essere ucciso in quell’incursione aerea statunitense era stato invece un altro militante islamico, Saleh al-Somali.

L’attacco di lunedì ha suggellato un periodo di due settimane di intensa attività con i droni in territorio pakistano. I bombardamenti contro sospettati di legami con gruppi terroristici sono aumentati parallelamente allo stallo delle trattative tra Washington e Islamabad attorno alla riapertura delle rotte di fornitura NATO dirette in Afghanistan dal porto di Karachi. Il governo del Pakistan aveva deciso la chiusura dei propri valichi di frontiera ai convogli occidentali in seguito alla morte di 24 soldati in un area di confine per mano degli americani nel novembre 2011.

Oltre alle scuse ufficiali per l’accaduto, il Pakistan chiede un sensibile aumento del pedaggio a carico dei convogli NATO, condizioni entrambe respinte dagli Stati Uniti. Quando Obama, durante il summit della NATO di Chicago del 21 maggio scorso, ha dovuto prendere atto che i pakistani non erano intenzionati a cedere riaprendo le rotte di terra sul proprio territorio, si è rifiutato di incontrare il presidente Zardari nella metropoli dell’Illinois e, subito dopo, ha iniziato a inviare segnali di impazienza, a cominciare appunto dall’aumento delle operazioni con i droni, nonostante il governo di Islamabad ne chieda da tempo lo stop.

Oltre alle scuse ufficiali per l’accaduto, il Pakistan chiede un sensibile aumento del pedaggio a carico dei convogli NATO, condizioni entrambe respinte dagli Stati Uniti. Quando Obama, durante il summit della NATO di Chicago del 21 maggio scorso, ha dovuto prendere atto che i pakistani non erano intenzionati a cedere riaprendo le rotte di terra sul proprio territorio, si è rifiutato di incontrare il presidente Zardari nella metropoli dell’Illinois e, subito dopo, ha iniziato a inviare segnali di impazienza, a cominciare appunto dall’aumento delle operazioni con i droni, nonostante il governo di Islamabad ne chieda da tempo lo stop.

Tra sabato scorso e lunedì, soprattutto, gli USA hanno sferrato 3 attacchi mortali con i droni nel Pakistan nord-occidentale, causando 30 morti, tra cui 4 sospetti militanti sabato, 10 domenica e 15 lunedì con l’incursione che avrebbe ucciso Libi. Secondo la stampa locale, l’operazione di domenica ha colpito una cerimonia funebre nel distretto di Wana, uccidendo numerosi membri della famiglia di un comandante del gruppo islamista guidato da Maulvi Nazir, definito dall’intelligence e dai militari pakistani il “talebano buono”, poiché non si batte per il rovesciamento del governo di Islamabad ma contro l’occupazione straniera dell’Afghanistan.

Il bilancio ufficiale dei blitz è in ogni caso fuorviante. Come ha messo in luce un recente articolo del New York Times, infatti, il sistema di conteggio dei morti causati dai droni adottato da Washington considera militanti in armi tutti i maschi adulti uccisi in una zona dove è stata segnalata una qualche attività terroristica. Per questo motivo, è estremamente probabile che molte delle vittime del fine settimana appena trascorso siano civili e, in ogni caso, che i presunti militanti assassinati non rappresentassero una minaccia per gli Stati Uniti.

Da parte del governo pakistano continuano a moltiplicarsi le dichiarazioni di condanna per le operazione condotte con i droni entro i proprio confini. Martedì, le autorità pakistane hanno espresso una nuova protesta formale al vice-ambasciatore americano, Richard Hoagland. Secondo Islamabad, le incursioni con gli aerei senza pilota nelle aree tribali servono solo ad alimentare ulteriormente l’anti-americanismo e sono perciò controproducenti, visto che permettono ai gruppi militanti di reclutare un numero sempre crescente di nuovi adepti.

Gli Stati Uniti, da parte loro, ignorano puntualmente le richieste pakistane di mettere fine agli attacchi con i droni, considerati un’arma irrinunciabile per colpire i “terroristi” che pianificano attentati in Occidente, in Afghanistan e nello stesso Pakistan.

Su questi strumenti di morte senza pericolo di perdite tra le forze statunitensi ha fatto massiccio affidamento il presidente Obama fin dal suo ingresso alla Casa Bianca. Oltre al Pakistan, dove viene condotto dalla CIA, il programma di assassini mirati con i droni viene utilizzato almeno anche in Somalia e, soprattutto, in Yemen, dove la responsabilità delle operazioni è invece affidata al Pentagono.

Se la morte di Abu Yahya al-Libi verrà confermata, sostengono gli americani, l’operazione di lunedì rappresenterà uno dei maggiori successi dell’anti-terrorismo a stelle e strisce dopo l’assassinio di Osama bin Laden nel maggio 2011.

Libi è una figura piuttosto popolare tra i militanti islamici per essere apparso in numerosi video di propaganda in cui incoraggia a colpire obiettivi occidentali. A contribuire alla sua notorietà, oltre all’essere scampato più volte al fuoco dei droni, è anche la clamorosa evasione dal carcere di Bagram, in Afghanistan, nel 2005, dove gli americani lo avevano rinchiuso dopo l’arresto a Karachi nel 2002. Libi era diventato il numero due di Al-Qaeda in seguito alla morte di bin Laden e alla designazione a suo successore del medico egiziano Ayman al-Zawahri.

Libi è una figura piuttosto popolare tra i militanti islamici per essere apparso in numerosi video di propaganda in cui incoraggia a colpire obiettivi occidentali. A contribuire alla sua notorietà, oltre all’essere scampato più volte al fuoco dei droni, è anche la clamorosa evasione dal carcere di Bagram, in Afghanistan, nel 2005, dove gli americani lo avevano rinchiuso dopo l’arresto a Karachi nel 2002. Libi era diventato il numero due di Al-Qaeda in seguito alla morte di bin Laden e alla designazione a suo successore del medico egiziano Ayman al-Zawahri.

Come quasi tutti i militanti islamici oggi bersaglio della “guerra al terrore” di Washington, anche Libi era sul libro paga degli USA tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, quando dalla Libia si trasferì in Afghanistan per combattere, grazie all’appoggio finanziario e militare americano, contro l’occupazione sovietica. Libi è successivamente entrato a far parte del cosiddetto Gruppo Combattente Islamico in Libia (LIFG), già affiliato ad Al-Qaeda e più recentemente attivo nel rovesciamento del regime di Gheddafi, ancora una volta con il sostegno degli Stati Uniti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Le riflessioni dei leader europei circa la questione del debito sovrano continuano a riempire le prime pagine dei quotidiani, ma ancora non si riesce a intravedere nessuna possibile soluzione finale. Con i loro ghirigori retorici, infatti, i politici continuano a eludere i nodi della questione, quasi a evitare quello scontro ormai necessario per intraprendere dei passi concreti. Questa volta è il premier italiano Mario Monti a esprimere il proprio parere, ovviamente a favore della crescita economica e contro la politica di austerità predicata da Berlino.

In una video conferenza con Bruxelles, Monti ha invitato la Germania a riflettere «velocemente e profondamente» sulle conseguenze delle misure di austerità, sulla necessità di evitare il contagio fra i Paesi più deboli e a fare maggiori sforzi per la crescita economica. Per Monti non ci sono dubbi: i mercati sono sotto pressione per la mancanza di un percorso orientato allo sviluppo economico dei Paesi europei stessi.

Fra le misure per combattere la crisi, Monti ha citato la diretta ricapitalizzazione delle banche, da intraprendere non attraverso gli Stati ma direttamente dal Fondo salva Stati permanente. Le sua parole hanno invece escluso l'espansione del mandato della Banca centrale europea (Bce), poiché il suo mandato attuale implica già la stabilità finanziaria e «una sua espansione potrebbe avere degli effetti controproducenti, come quello di ritardare l'adozione di riforme strutturali a livello nazionale». A non essere apertamente affrontato dal premier italiano è il tema degli eurobonds, il vero e proprio cruccio della politica del Vecchio continente e l’ostacolo reale all’unanimità di condotta dei leader europei. Monti, a quanto pare, preferisce prenderla larga.

Nessuna risposta diretta da Berlino all’appello di Monti, ma Angela Merkel, lo scorso week end, non ha perso un’ulteriore occasione per chiarire la sua posizione in materia fiscale, e questa volta lo ha fatto senza mezze parole, puntando dritto al nocciolo della questione. In un incontro con i segretari del partito cristianodemocratico (CDU), sabato scorso la Cancelliera ha ribadito che non accetterà «in nessuna circostanza» gli eurobond. Indebolita nella sua posizione europea dalla vittoria di Francois Hollande in Francia, che è andato a sostituire l’ex-presidente Nicolas Sarkozy rompendo la diarchia Berlino- Parigi, in precedenza la Merkel non aveva escluso la possibilità di introdurre le Titoli di Stato europei alla fine di un processo di riforme.

Certo, per la Cancelliera tedesca la cose sono un po’ cambiate in queste ultime settimane: dopo la sconfitta elettorale in Nord Reno-Vestfalia e il conseguente licenziamento del ministro dell’Ambiente Norbert Roettgen (CDU), che si era candidato proprio per quelle regionali, la Cancelliera si è vista ridurre la fiducia da parte dei suoi elettori e del suo partito, i cristianodemocratici. E i tre quarti dei tedeschi sono assolutamente contrari agli eurobond, uno strumento che costringerebbe l’operosa Germania nel ruolo di chi lavora per pagare i debiti degli Stati più indisciplinati e spendaccioni, quali Grecia, Portogallo, Italia e Spagna.

Certo, per la Cancelliera tedesca la cose sono un po’ cambiate in queste ultime settimane: dopo la sconfitta elettorale in Nord Reno-Vestfalia e il conseguente licenziamento del ministro dell’Ambiente Norbert Roettgen (CDU), che si era candidato proprio per quelle regionali, la Cancelliera si è vista ridurre la fiducia da parte dei suoi elettori e del suo partito, i cristianodemocratici. E i tre quarti dei tedeschi sono assolutamente contrari agli eurobond, uno strumento che costringerebbe l’operosa Germania nel ruolo di chi lavora per pagare i debiti degli Stati più indisciplinati e spendaccioni, quali Grecia, Portogallo, Italia e Spagna.

Osteggiare gli eurobond è quindi per la Cancelliera il primo passo per riconquistare l’elettorato in vista delle elezioni generali del 2013. Sotto elezioni l’opinione pubblica conta più che mai: e la Merkel non può deludere i propri elettori. Di tutt’altra parrocchia Mario Monti, che, al termine della video conferenza con Bruxelles, si è sentito di commentare: «Il nostro Governo può sopportare l'impopolarità dell'opinione pubblica, ma deve pensare alla sostenibilità fiscale e procedere come vuole Bruxelles».

E per piacere a Bruxelles non si può certo non piacere a Berlino, la capitale che, per la risoluzione della questione del debito sovrano, per il momento fa la voce più grossa di tutti. Costi quel che costi, un Governo tecnico ha degli obiettivi e non è tenuto a piacere ai propri cittadini.

Tutto viene rimandato, ancora una volta, al prossimo vertice, indetto proprio da Mario Monti a Roma il prossimo 22 giugno, cui sono invitati i leader delle prime quattro economie della zona euro. Il primo, fra l’altro, di una serie di vertici che coinvolgeranno tutte le potenze europee. Ma la speranza di arrivare a una soluzione è sempre più debole: fra conferme, smentite, cambi di direzione e commenti, sembra quasi che la strategia europea per uscire dalla crisi sia diventata quella di prender tempo e rinviare. Aspettando che qualcosa cambi.