- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Si è tenuto in questi giorni il G20 di Los Cabos, in Messico, uno degli appuntamenti più importanti per la risoluzione della crisi della zona euro. Dopo la recente vittoria elettorale del partito pro-moneta unica in Grecia, i leader della zona euro potrebbero sentirsi finalmente tanto sicuri da prendere decisioni concrete.

Il summit di Los Cabos è il settimo dal fatidico settembre 2008, il mese in cui i leader delle 20 potenze mondiali si sono incontrati per la prima volta per affrontare la bancarotta della Lehman Brothers e prevenire così il collasso generale del mondo della finanza. E da allora, in realtà, di misure concrete se ne sono prese poche.

Ad aprire il secondo giorno di lavori a Los Cabos sono stati i buoni propositi: i leader europei hanno nuovamente ribadito all’unanimità l’intenzione di risolvere la crisi del debito attraverso uno sforzo per il consolidamento fiscale che tenga però conto anche della crescita.

Un impegno che, a quanto pare, ora mette idealmente d’accordo tutti, compresa la Cancelliera Angela Merkel. “La grande priorità del G20 è la crescita, con un piano d’azione coordinato” per promuovere lo sviluppo sostenibile, scrivo i primi comunicati. Manca ora di capire come verrà concretamente mantenuto questo doppio impegno consolidamento fiscale- crescita, i cui obiettivi sembrerebbero escludersi l’un l’altro.

Ed è proprio Mario Monti a fissare i paletti in questo senso: secondo il premier italiano, le misure concrete verranno definite a breve, forse già al vertice di Roma di questa settimana, che ospiterà il francese Francois Hollande, Angela Merkel e lo spagnolo Mariano Rajoy.

I leader della zona euro hanno anche puntato il dito al circolo vizioso fra titoli di Stato e banche sovraesposte al debito sovrano: l’intento del G20 è interrompere la struttura sregolata che si è venuta a creare. Lo si legge nelle dichiarazioni finali del G20, anticipata in questi giorni da alcune agenzie stampa. “Se le condizioni economiche dovessero peggiorare significativamente, quei Paesi che hanno sufficiente margine di manovra di bilancio saranno pronti a coordinare e realizzare misure fiscali discrezionali a sostegno della domanda interna”, continua la bozza.

I leader della zona euro hanno anche puntato il dito al circolo vizioso fra titoli di Stato e banche sovraesposte al debito sovrano: l’intento del G20 è interrompere la struttura sregolata che si è venuta a creare. Lo si legge nelle dichiarazioni finali del G20, anticipata in questi giorni da alcune agenzie stampa. “Se le condizioni economiche dovessero peggiorare significativamente, quei Paesi che hanno sufficiente margine di manovra di bilancio saranno pronti a coordinare e realizzare misure fiscali discrezionali a sostegno della domanda interna”, continua la bozza.

Un vertice che sembra punire il piano di austerity sostenuto da sempre a gran voce dalla Cancelliera Angela Merkel, ormai completamente isolata tra i colleghi del G20, ma che non mostra segni di cedimento. La Merkel non demorde e vuole lanciare chiari messaggi ad Atene e al governo che verrà: "La Grecia deve attenersi alle regole, gli impegni vanno rispettati".

Il timore di Berlino è un qualsiasi allentamento degli impegni di riforma concordati per la Grecia in cambio degli aiuti, possibilità ormai da tenere in considerazione alla luce della prevalenza delle voci a favore della crescita tra i leder dell’Eurozona.

Eppure, secondo alcune voci di corridoio, la Cancelliera avrebbe già deciso di concedere ben altro ai colleghi della zona euro. Secondo The Guardian, Angela Merkel sarebbe disposta a permettere ai Fondi di salvataggio della zona euro di comprare i titoli di Stato dei Paesi in crisi: l’intento della Cancelliera sarebbe chiaramente quello di far abbassare i costi di indebitamento per i due Paesi più a rischio dopo la Grecia, e cioè l'Italia e la Spagna.

Il quotidiano britannico spiega che la proposta è stata discussa a margine del summit: alcuni funzionari del G20 citati dal quotidiano ritengono che l’annuncio ufficiale arriverà a giorni. Anche qui rimangono ancora da chiarire i dettagli concreti dell'intervento dei leader dell'Eurozona. Il quotidiano aggiunge inoltre che sarebbero sia il Fondo salva Stati temporaneo (Efsf) che quello permanente (Esm) a comprare direttamente il debito spagnolo. E la giostra riparte.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Come logica conclusione del clima di crescente diffidenza delle ultime settimane, il terzo vertice dell’anno sul nucleare iraniano si è chiuso senza nemmeno l’ombra di un accordo tra Teheran e il gruppo dei cosiddetti P5+1 (USA, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina e Germania). A testimonianza del punto morto raggiunto dai negoziati andati in scena questa settimana a Mosca, i partecipanti al summit non sono riusciti a fissare neanche un nuovo incontro per proseguire i colloqui, un obiettivo minimo che aveva rappresentato l’unico relativo successo del precedente incontro di Baghdad nel mese di maggio.

I rappresentanti delle due parti dovrebbero ora vedersi il 3 luglio prossimo a Istanbul per verificare se sussistano le condizioni per un nuovo vertice ad alto livello, da tenersi questa volta, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Fars, a Pechino o ad Astana, la capitale del Kazakistan. La decisione di mantenere aperto un minimo canale di comunicazione sembra essere stata presa solo dopo un faccia a faccia tra la Russia e l’Iran nella giornata di martedì.

La stessa data stabilita, tuttavia, indica il sostanziale fallimento della due giorni nella capitale russa e la volontà dell’Occidente di non fare alcuna concessione, dal momento che al 3 luglio saranno già entrate in vigore le nuove sanzioni da tempo approvate dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea. Il 28 giugno, infatti, scatteranno le sanzioni USA contro quelle compagnie che faranno affari con la Banca Centrale iraniana, mentre il primo luglio toccherà all’embargo petrolifero europeo.

Come già fatto a Istanbul ad aprile e a Baghdad un mese più tardi, l’Iran ha confermato anche a Mosca le aperture su una delle richieste cruciali dei P5+1, cioè lo stop all’arricchimento dell’uranio ad un livello del 20%. Come aveva ricordato lunedì il presidente Ahmadinejad, appunto, “fin dall’inizio la Repubblica Islamica ha affermato che non arricchirà l’uranio al 20% se i paesi le europei forniranno combustibile a questo livello”. Un diplomatico occidentale citato dalla stampa ha poi anch’egli ribadito la disponibilità degli iraniani, definendoli “molto più aperti a discutere dell’arricchimento al 20% in modo dettagliato e franco rispetto alle precedenti occasioni”.

Le aperture di Teheran in questo ambito, in ogni caso, comportano com’è ovvio la necessità di ricevere segnali concreti da parte dei P5+1, a cominciare dal riconoscimento del diritto, sancito dal Trattato di Non Proliferazione, di arricchire l’uranio per scopi pacifici, dall’allentamento delle sanzioni economiche già in vigore e dalla cancellazione di quelle che scatteranno a breve.

Gli USA, che dettano in gran parte la linea di condotta dei P5+1, si sono però nuovamente rifiutati di andare al di là di modestissime contropartite, come la ripresa delle forniture di pezzi di ricambio per aerei civili, e di vaghe promesse di alleggerire progressivamente le sanzioni nel prossimo futuro.

Secondo le testimonianze di alcuni negoziatori presenti a Mosca, l’unico segnale positivo del meeting sarebbe stata la risposta ufficiale che gli iraniani hanno fornito alle proposte presentate dai P5+1 a Baghdad. Un riscontro dettagliato, anche se inevitabilmente negativo, quello fornito da parte di Teheran che rappresenta una assoluta novità nei negoziati sul nucleare e che, se possibile, conferma ulteriormente l’insuccesso pressoché totale dell’incontro.

Secondo le testimonianze di alcuni negoziatori presenti a Mosca, l’unico segnale positivo del meeting sarebbe stata la risposta ufficiale che gli iraniani hanno fornito alle proposte presentate dai P5+1 a Baghdad. Un riscontro dettagliato, anche se inevitabilmente negativo, quello fornito da parte di Teheran che rappresenta una assoluta novità nei negoziati sul nucleare e che, se possibile, conferma ulteriormente l’insuccesso pressoché totale dell’incontro.

Le proposte dei P5+1 presentate nella capitale irachena includevano, oltre alla sospensione delle attività di arricchimento, l’invio all’estero del combustibile già arricchito al 20% e lo smantellamento dell’impianto nucleare sotterraneo di Fordow, così da facilitare un eventuale attacco militare di USA o Israele. L’offerta così formulata e senza contropartite significative intendeva peraltro suscitare precisamente un rifiuto da Teheran, in modo da aumentare ancora di più le pressioni sul governo iraniano.

In sostanza, il dato principale emerso dal vertice di Mosca sembra essere stata soltanto la volontà di discutere delle questioni più delicate senza pregiudiziali. A confermarlo è stato lo stesso capo dei negoziatori iraniani, Saeed Jalili, il quale ha definito i negoziati “più seri, realistici e ben al di là di una semplice esposizione di punti vista e posizioni”. Jalili ha anche ribadito l’ipotesi che il suo paese potrebbe considerare l’invio all’estero dell’uranio già arricchito in Iran in vista di un futuro accordo. Ciononostante, Jalili ha ripetuto chiaramente che il diritto all’arricchimento non è negoziabile e che le sanzioni che colpiscono il settore petrolifero iraniano rischiano di far saltare le trattative in corso.

Il sostanziale stallo è testimoniato anche dalle dichiarazioni finali rilasciate a Mosca da Jalili e dalla responsabile della politica estera UE, Catherine Ashton. Per entrambi, infatti, dopo tre incontri tocca ora alla rispettiva controparte fare la prossima mossa e prendere le necessarie decisioni per consentire ai negoziati di continuare. Nella serata di martedì, la Ashton ha ammesso poi che “le due posizioni rimangono distanti” nella sostanza dei temi trattati.

Un altro punto controverso è inoltre la natura stessa dei negoziati, se essi debbano cioè includere pure questioni tecniche, come desiderano i P5+1, o essere allargati a più ampie questioni politiche e di sicurezza regionale, come chiede Teheran. La chiusura anche a queste richieste iraniane rafforza la sensazione di una totale mancanza di disponibilità da parte delle potenze impegnate nel dialogo ad avviare con la Repubblica Islamica un confronto serio che riconosca il legittimo ruolo di quest’ultima in Medio Oriente e in Asia centrale.

L’atteggiamento che prevale, al contrario, è quello della linea dura di Washington e di Israele che intende utilizzare i negoziati come quello appena terminato a Mosca per imporre condizioni inaccettabili e mettere all’angolo l’Iran senza offrire nulla in cambio. Una condotta che rivela come da parte occidentale, nonostante i proclami ufficiali, non ci sia alcun desiderio di giungere ad un accordo ma piuttosto di continuare a sfruttare la questione del nucleare per isolare progressivamente Teheran e giungere alla rimozione di un regime sgradito.

La stampa internazionale già da mercoledì ha perciò offerto ampia eco alle posizioni degli Stati Uniti e dei loro alleati, i quali continuano ad affermare che senza progressi durante i negoziati dovranno per forza di cose essere adottate altre sanzioni per piegare l’Iran e, alla luce delle prospettive sempre più cupe sul fronte diplomatico, risulterà sempre più difficile convincere Israele ad astenersi da un’aggressione militare per fermare la fantomatica minaccia del nucleare iraniano.

La stampa internazionale già da mercoledì ha perciò offerto ampia eco alle posizioni degli Stati Uniti e dei loro alleati, i quali continuano ad affermare che senza progressi durante i negoziati dovranno per forza di cose essere adottate altre sanzioni per piegare l’Iran e, alla luce delle prospettive sempre più cupe sul fronte diplomatico, risulterà sempre più difficile convincere Israele ad astenersi da un’aggressione militare per fermare la fantomatica minaccia del nucleare iraniano.

Della disponibilità USA e di Israele al dialogo con l’Iran, però, ne ha offerto testimonianza un articolo pubblicato martedì dal Washington Post, nel quale anonimi funzionari del governo americano confermano come Washington e Tel Aviv abbiano sviluppato congiuntamente il più recente virus che ha colpito il sistema informativo iraniano.

Denominato “Flame”, il nuovo e distruttivo malware è il successore di “Stuxnet”, che fece seri danni alle centrifughe iraniane qualche anno fa, e servirebbe a raccogliere le necessarie informazioni per avviare un vero e proprio cyber-sabotaggio del programma nucleare della Repubblica Islamica, del quale non esiste una sola prova che sia diretto a scopi militari.

Come se non bastasse, il Wall Street Journal ha dato notizia di un’audizione tenuta mercoledì alla commissione Forze Armate della Camera dei Rappresentanti americana per discutere delle opzioni militari da impiegare contro l’Iran. Dopo il nulla di fatto di Mosca, infine, il Congresso di Washington sembra già pronto a discutere ulteriori sanzioni che prendano di mira la già indebolita economia iraniana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

La Grecia ha votato come la Ue voleva, ma se Bruxelles e Berlino applaudono, le Borse non si eccitano più di tanto. La reazione dei mercati al voto greco, infatti, non è stata quella che molti si attendevano e il segno meno sugli indici ha caratterizzato il day-after di Atene. Sul piano generale le Borse sembrano comunque intenzionate a non offrire segnali di apertura in attesa delle conclusioni del vertice del G20 a Los Cabos, ma nello specifico dello scenario europeo non traggono particolari elementi di ottimismo dalla vittoria del centrodestra ellenico.

I dubbi degli investitori non sembrano però addebitabili ad incertezze sul piano politico, essendo scontata la formazione di un governo di larghe intese tra Nuova Democrazia e Pasok con Syriza all’opposizione. Paradossalmente, semmai, alla luce delle performances di Borsa di ieri, si potrebbe dire che proprio il ritorno al governo di Nuova Democrazia non promette niente di buono agli occhi dei mercati.

Perché se dal punto di vista di Bruxelles i vincitori delle elezioni non costituiscono un ostacolo all’osservanza del memorandum con il quale l’Unione europea ha preso per la gola la Grecia, i mercati hanno la memoria lunga e ricordano che fu proprio il governo guidato da Nuova Democrazia a truccare i conti pubblici per ottenere investimenti e aiuti internazionali che si rivelarono successivamente impagabili.

Il Pasok, sotto il cui governo è esplosa la Grecia, fu in realtà corresponsabile solo in parte, giacché nemmeno i suoi esponenti erano a conoscenza dei trucchi contabili effettuati dal precedente governo di destra e rigorosamente avallati dalle agenzie di rating, le stesse che spacciano la loro assoluta indipendenza nella formulazione delle pagelle a stati e banche in giro per il mondo.

Colpe che ha puntualmente ricordato Paul Krugman, Nobel per l’economia, in un articolo sul New York Times, ricordando che “la Grecia non è senza colpe per la situazione nella quale si trova”, ma che gran parte delle responsabilità “sono da attribuire all’arroganza dei dirigenti europei, per lo più dei paesi ricchi, convinti di poter far funzionare una moneta unica senza governo unico”. Krugman indica in “Bruxelles, Berlino e Francoforte “le origini di questo disastro”, sottolineando come “la soluzione a questa crisi - se mai arriverà - dovrà venire proprio da queste stesse località”.

Peraltro si capisce benissimo che anche senza la vittoria di Syriza il Memorandum dovrà comunque essere rinegoziato, vista l’inesigibilità del debito contratto da Atene. Si pensa già a due anni di proroga per i piani di rientro e, contemporaneamente, ad una forte iniezione di liquidità da parte della BCE, tramite banche private, che compreranno titoli pubblici per far affluire liquidità nelle casse dello Stato ellenico.

Peraltro si capisce benissimo che anche senza la vittoria di Syriza il Memorandum dovrà comunque essere rinegoziato, vista l’inesigibilità del debito contratto da Atene. Si pensa già a due anni di proroga per i piani di rientro e, contemporaneamente, ad una forte iniezione di liquidità da parte della BCE, tramite banche private, che compreranno titoli pubblici per far affluire liquidità nelle casse dello Stato ellenico.

D’altra parte rinegoziare è inevitabile: Berlino può anche strepitare sul rigore di bilancio ma tirare la cinghia sembra oggi più problematico, perché i titoli tossici grechi riempiono le casseforti delle banche tedesche e francesi. Dunque se Berlino vuole evitare una crisi di alcuni istituti di credito e il conseguente declassamento delle sue banche da parte delle agenzie di rating, non ha altra strada che accettare una spalmatura temporale del debito greco.

La contrapposizione tra Euro e Dracma nello scontro tra la sinistra e la destra in Grecia era soprattutto una forzatura ideologica e mediatica voluta da chi riteneva un governo delle sinistre un pericolo ancora maggiore del debito. Perché con Syriza al governo poteva aprirsi una fase nuova nella relazione tra Ue e singoli stati che avrebbe messo alle corde il rigore monetarista tedesco (ma non solo). Sarebbe stato l’inizio di una nuova discussione sulle finalità dell’unione continentale, che avrebbe coinvolto strumenti, trattati, politiche e ruoli di tutti gli attori europei. Comprensibile quindi, che la Merkel abbia effettuato ogni tipo d’ingerenza sul voto greco.

Nuova democrazia ha vinto, dunque, ma è tutto da vedere se questo porterà la Grecia fuori dal precipizio. Perché questa crisi ha responsabilità endogene ed esogene, ma la sua soluzione non può essere esclusivamente greca. Non a caso Krugman, nello stesso articolo sul NYT, afferma che “le elezioni in Grecia non hanno risolto nulla. L’unico modo in cui l’euro potrebbe essere salvato è qualora i tedeschi e la banca Centrale europea comprendessero che sono loro quelli che devono cambiare comportamento, spendere di più e accettare il rischio d’inflazione. Se non lo faranno - ha concluso il premio Nobel per l’economia - la Grecia affonderà nella storia come la vittima dell’arroganza di altre persone”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

La Francia dà piena fiducia a François Hollande e allontana i fantasmi della paralisi politica. Al ballottaggio delle elezioni legislative che si è tenuto domenica, il Partito socialista guidato dal neo Presidente della Repubblica è riuscito a portare a casa 300 seggi all'Assemblea nazionale (la Camera Bassa). Ben 11 in più rispetto alla quota necessaria per avere la maggioranza assoluta.

Sommando tutti i voti della sinistra si arriva a 346 seggi, contro i 226 della destra. Un bel margine, anche se non consente di toccare la fatidica soglia dei 3/5 (378 seggi), necessaria per dare il via libera a riforme costituzionali. Con ogni probabilità Hollande non potrà quindi concedere agli stranieri il diritto di voto alle elezioni municipali, una delle promesse più sbandierate in campagna elettorale. Ma ha davvero di che consolarsi. Il risultato consegna al nuovo inquilino dell'Eliseo un ampio spazio di manovra su due tavoli: da una parte il governo nazionale, dall'altra il braccio di ferro con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Sul fronte interno, i socialisti hanno scongiurato i rischi della cosiddetta "coabitazione", che nel sistema presidenziale francese si verifica quando il Capo dello Stato appartiene a una parte politica diversa rispetto a quella che guida la maggioranza parlamentare (circostanza che crea evidentemente enormi difficoltà d'azione). Ma non basta.

Cosa ancor più importante, il partito di Hollande è riuscito ad ottenere da solo la maggioranza assoluta, al netto di tutte le alleanze. Una posizione che consentirà al nuovo Presidente di governare in autonomia, senza dover far ricorso all'appoggio dell'estrema sinistra (il Front de gauche), che rischiava di condizionare pesantemente la sua linea politica. Era proprio questa l'incognita fondamentale alla vigilia del voto.

D'altra parte, avere le mani libere in patria significa anche aumentare il proprio potere contrattuale in sede internazionale. Un particolare decisivo in vista della fitta serie d'appuntamenti in agenda: il G20 messicano in corso, il vertice a quattro del 22 giugno a Roma (cui parteciperanno anche la Merkel e i premier di Italia e Spagna, Mario Monti e Mariano Rajoy) e soprattutto il Consiglio europeo in calendario per il 28 e 29 giugno.

Da quest'ultima riunione i mercati si aspettano provvedimenti concreti per rilanciare il Pil europeo. Per questo è così importante che Hollande, autoproclamatosi alfiere della crescita, non abbia bucato l'appuntamento delle legislative. A questo punto la cancelliera maniaca del rigore è definitivamente isolata nel quadro della politica estera che conta.

Dopo aver perso per strada il suo alunno prediletto, l'accondiscendente Nicolas Sarkozy, Merkel pregava che il Front de gauche (credere nell'Ump gaullista era velleitario) riuscisse a spuntare l'arma in mano al Presidente francese. Così non è stato e la cancelliera ora è costretta a mediare. Non solo con Hollande, ma anche (se non soprattutto) con il presidente americano Barack Obama. Il capo della Casa Bianca, in piena campagna elettorale per la rielezione, esercita una pressione fortissima sui leader d'oltreoceano perché si decidano a prendere provvedimenti seri, così che il lento spegnersi dell'economia europea non annacqui troppo la ripresa americana.

Dopo aver perso per strada il suo alunno prediletto, l'accondiscendente Nicolas Sarkozy, Merkel pregava che il Front de gauche (credere nell'Ump gaullista era velleitario) riuscisse a spuntare l'arma in mano al Presidente francese. Così non è stato e la cancelliera ora è costretta a mediare. Non solo con Hollande, ma anche (se non soprattutto) con il presidente americano Barack Obama. Il capo della Casa Bianca, in piena campagna elettorale per la rielezione, esercita una pressione fortissima sui leader d'oltreoceano perché si decidano a prendere provvedimenti seri, così che il lento spegnersi dell'economia europea non annacqui troppo la ripresa americana.

Su questa strada l'Eliseo è l'alleato più importante di Washington, che però conta anche sulla mediazione di Roma per smuovere i tedeschi. In fondo, Monti è ideologicamente il più vicino alla Merkel, quindi è naturale che il suo ruolo non sia secondario. Dal canto suo, la cancelliera può solo sperare che al Bundestag la sua maggioranza non si faccia venire troppi mal di pancia e che l'opposizione socialdemocratica non sia troppo brava a usare contro di lei l'isolamento internazionale in cui è finita la Germania.

In ogni caso, questo scenario rivoluzionato rispetto a pochi mesi fa non sembra dar vita a un revival della guerra franco-prussiana. Anzi. Venerdì scorso, durante la sua prima visita a Palazzo Chigi, Hollande ha dimostrato un'incredibile diplomazia nei confronti della cancelliera: “Dobbiamo trovare meccanismi per proteggere gli stati virtuosi - ha detto - che non possono essere esposti alla speculazione”. Parole che confermano come ormai il Presidente francese abbia rinunciato agli eurobond, lo strumento più inviso ai tedeschi, terrorizzati all'idea di dover garantire i debiti pubblici dei Paesi meno affidabili. Le tanto invocate obbligazioni comunitarie vengono oggi subordinate a una fantomatica Unione politica, il che significa lasciarle scivolare a data da destinarsi. Gesto distensivo o calcolo politico? Comunque sia, la partita a scacchi continua. E ora tocca a Berlino.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

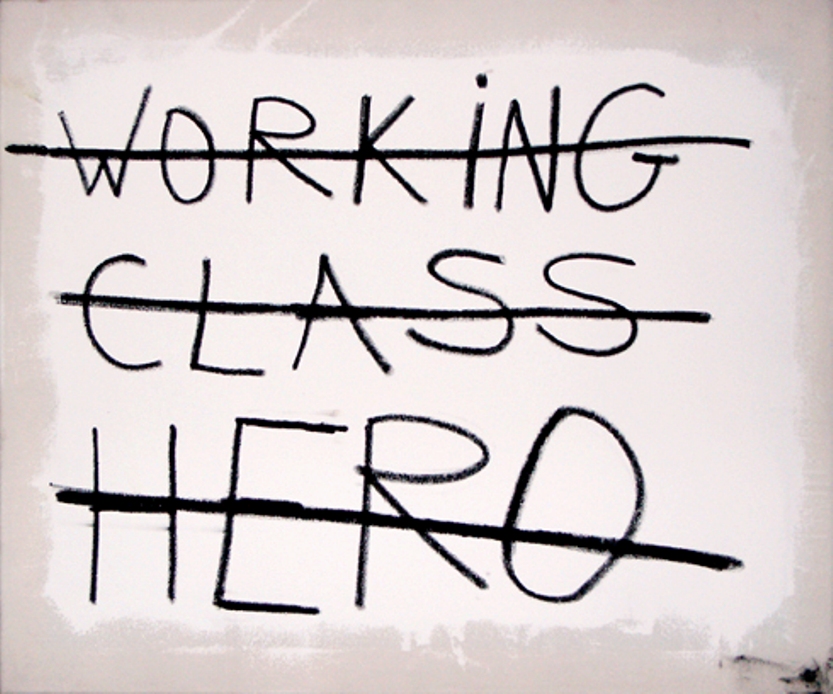

Sulla scia di quel nuovo socialismo di stampo americano tanto propagandato nei primi anni della presidenza Obama, la proposta di legge voluta dal City Council di New York, poteva considerarsi un segno poco trascurabile di “giustizia sociale” per una parte della working class, o invece, come sostengono i puri e crudi del liberismo, ennesimo ricorso allo statalismo occupazionale che aggrava i costi, per l'appunto quando le crisi alzano il numero dei disoccupati?

La legge intendeva imporre un tetto minimo salariale per quei lavoratori impiegati in progetti di grandi dimensioni, creati da sovvenzioni pubbliche (dal milione di dollari in su, per intenderci), con un limite di 11,50 dollari l’ora (appena 4 d’aumento rispetto al precedente), più 10 di benefici sul piano contributivo.

Ma, se il diavolo si nasconde nei dettagli, ecco che il plurimilionario sindaco newyorkese, Michael Bloomberg, è intervenuto drasticamente (col potere di veto), a stralciare questo pezzo di legislazione, minacciando addirittura di ricorrere ai tribunali qualora il presunto “salario di sussistenza” fosse stato convertito in norma federale.

La polemica sembra aver liquidato le attese elettorali concentrate sul “re di New York”, con le attenzioni repubblicane (Romney in testa a tessergli le lodi) e le “avances” del presidente Obama. Viceversa, la situazione si è ribaltata all’indomani del suo no al salario minimo e Bloomberg, da leadership empatico per l’opinion poll, si è presto trasformato in “Sindaco Faraone”, giusto per citare l’appellativo più moderato da parte dei newyorkesi.

Di per sé, la mozione del City Council non minacciava impennate radicali, nulla di così “soviet”, dal momento in cui si era provveduto ad “annacquarla” come si deve, una volta portata sulla scrivania del “Faraone”. Secondo il quotidiano The Guardian, la stessa legge avrebbe riguardato un numero esiguo di lavoratori americani, mentre Bloomberg ha inveito per il danno certo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Di per sé, la mozione del City Council non minacciava impennate radicali, nulla di così “soviet”, dal momento in cui si era provveduto ad “annacquarla” come si deve, una volta portata sulla scrivania del “Faraone”. Secondo il quotidiano The Guardian, la stessa legge avrebbe riguardato un numero esiguo di lavoratori americani, mentre Bloomberg ha inveito per il danno certo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

In tutta questa diatriba si sono formate due opposte fazioni (o correnti di pensiero, come si vogliano chiamare). L’una incentrata sull’opportunità d’applicare pesantemente alle leggi sul lavoro, il “tecnicismo del libero mercato” (nell’idea di sanare una crisi originata da tutt’altro che l’economia reale); l’altra, più semplicemente, fa i conti in tasca al sindaco plurimilionario e al suo entourage di “starnazzanti” imprenditori.

Bloomberg è fra i venti uomini più ricchi al mondo, il suo patrimonio conta, fra l’altro, un’intera stazione sciistica nel Colorado, grandi possedimenti terrieri, svariate proprietà immobiliari alle Bermuda, a Londra e nella stessa New York City.

Eppure, è stato pronto a porre il veto su un tetto di 11,50 dollari l’ora a garanzia di una “sussistenza” per la classe operaia della sua città, già provata da una crisi economica senza precedenti, da un lungo periodo di ristrettezze e inoccupazione. Un aumento di salario che sarebbe stato concesso solo nel caso di aziende finanziate da cospicui fondi pubblici.

Membro indiscusso di quell’elite finanziaria che ha portato al tracollo l’economia di mezzo mondo, anche Bloomberg si appassiona al tema della nuova “lotta di classe”, mettendo in mostra lacrime d’ipocrisia sui mancati posti di lavoro per la classe media americana.