- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Da più di tre mesi gli studenti del Québec stanno dando vita a scioperi e manifestazioni di protesta contro la decisione del governo provinciale di aumentare in maniera consistente le tasse universitarie. Al movimento degli studenti, le autorità locali hanno risposto con l’introduzione di misure repressive che hanno ancor più incoraggiato le dimostrazioni di piazza, accolte qualche giorno fa con cariche e arresti di massa da parte dalle forze di polizia.

Le proteste degli studenti erano esplose nel mese di febbraio, dopo che il governo della provincia francofona del Canada, guidato dal Partito Liberale di centro-destra (PLQ), aveva approvato un incremento delle tasse universitarie di oltre l’80% nell’arco dei prossimi sette anni. I costi dell’istruzione accademica in Québec sono tra i più bassi dell’intero Nordamerica, ma gli aumenti del governo minacciano seriamente di creare anche qui uno scenario simile a quello statunitense, dove i laureati si ritrovano gravati per molti anni dai debiti contratti per pagare il college.

I giovani manifestanti hanno così progressivamente raccolto un sostegno sempre maggiore tra la popolazione del Québec, tanto che il governo provinciale una decina di giorni fa ha finito per adottare in fretta e furia la cosiddetta Legge 78 che di fatto criminalizza gli scioperi e le dimostrazioni degli studenti.

Oltre alla chiusura temporanea di alcune scuole, questo provvedimento stabilisce che qualsiasi manifestazione con più di 50 partecipanti debba essere notificata per iscritto alla polizia almeno otto ore prima del suo inizio e che venga fornita l’indicazione della durata e dell’itinerario, che peraltro può essere cambiato arbitrariamente dalle forze dell’ordine.

In risposta alla Legge 78, all’inizio della scorsa settimana gli studenti canadesi hanno deciso nuovamente di organizzare in varie città del Québec massicce manifestazioni, senza informare gli organi di polizia. Il corteo più imponente è andato in scena a Montréal, dove i dimostranti sono stati attaccati dalla polizia perché non avrebbero rispettato le istruzioni delle autorità sull’itinerario da seguire.

In risposta alla Legge 78, all’inizio della scorsa settimana gli studenti canadesi hanno deciso nuovamente di organizzare in varie città del Québec massicce manifestazioni, senza informare gli organi di polizia. Il corteo più imponente è andato in scena a Montréal, dove i dimostranti sono stati attaccati dalla polizia perché non avrebbero rispettato le istruzioni delle autorità sull’itinerario da seguire.

Scontri simili sono stati registrati anche in altre località della provincia e mercoledì sera, secondo quanto riportato dalla Associated Press, il bilancio è stato di qualcosa come 700 arresti, di cui 518 solo a Montréal e 176 a Québec City. Dall’approvazione della Legge 78 gli arresti sono stati più di mille, mentre il numero sale addirittura a 2.500 se si prende in considerazione tutta la durata delle proteste.

Contro questo provvedimento draconiano volto a impedire le manifestazioni sono già stati avviati dei procedimenti legali per verificarne la costituzionalità. La Commissione per i Diritti Umani del Québec ha invece da parte sua espresso “serie preoccupazioni per le libertà e i diritti democratici fondamentali”, messi in pericolo dalla legge provinciale.

Nonostante la ferma posizione assunta finora, il governo del Québec ha fatto recentemente una parziale marcia indietro, dicendosi disposto ad aprire un qualche dialogo con le associazioni studentesche, anche se è stato escluso qualsiasi cambiamento sia al piano di aumento delle tasse universitarie sia alla stessa Legge 78.

Ad annunciare l’avvio di un negoziato è stato uno dei leader dell’associazione studentesca più militante, CLASSE, il quale alla rete televisiva RDI ha rivelato che il governo ha promesso un incontro con gli studenti. Giovedì, inoltre, il ministro dell’Educazione del Québec, Michelle Courchesne, ha detto di essere in contatto con i gruppi degli studenti per trattate un accordo risolutivo che metta fine alle proteste e permetta di riprendere le lezioni dopo oltre 100 giorni di stop.

Ad annunciare l’avvio di un negoziato è stato uno dei leader dell’associazione studentesca più militante, CLASSE, il quale alla rete televisiva RDI ha rivelato che il governo ha promesso un incontro con gli studenti. Giovedì, inoltre, il ministro dell’Educazione del Québec, Michelle Courchesne, ha detto di essere in contatto con i gruppi degli studenti per trattate un accordo risolutivo che metta fine alle proteste e permetta di riprendere le lezioni dopo oltre 100 giorni di stop.

L’aumento delle tasse universitarie fa parte di una serie di misure già adottate dal governo del Québec del primo ministro Jean Charest per ridurre nei prossimi due anni il deficit della provincia e che include, tra l’altro, pesanti tagli alla spesa sociale, l’aumento delle tariffe dei servizi pubblici e la progressiva privatizzazione del sistema sanitario.

Questi provvedimenti e la lotta contro gli studenti in rivolta trovano il sostegno del governo federale, guidato dal Partito Conservatore del premier Stephen Harper, il quale a sua volta è impegnato a comprimere la spesa pubblica e a dare l’assalto ai diritti dei lavoratori canadesi. Nel bilancio approvato lo scorso marzo, infatti, il governo di Ottawa ha promesso una riduzione della spesa pubblica pari al 6% del totale ed ha innalzato l’età pensionabile, ridotto i benefici di disoccupazione e ridimensionato drasticamente il diritto di sciopero.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Dov’eravamo rimasti? Nella piazza di Midan et-Tahrir prima delle rivolte cominciate nel gennaio scorso, alle proteste antigovernative dei giovani esponenti di Kifaya, studenti della media borghesia, non habitué di circoli islamici ma allievi modello dell’American University del Cairo, veri precursori della “primavera araba”. Tra la moschea di Al Azhar con i suoi minareti dalle doppie cupole, la "Città dei Morti" e la più antica università del mondo, i tafferugli fra giovani cairoti e la polizia di Mubarak si succedevano a scadenza quotidiana, risolvendosi, quasi senza eccezione, con un massiccio uso d'idranti e arresti cautelari.

Questo movimento liberal sorto dal nulla, formato da studenti (finiti a centinaia nelle carceri egiziane), è stato il primo a opporsi al regime e il malcontento non risparmiava nessuno, neanche i Fratelli Musulmani, i cui affiliati, oggi, sono tra i favoriti in corsa alla nuova presidenza del dopo Mubarak. Eppure, nel 2006, all’alba della primavera araba, il Kifaya li definiva alla stregua di "Vecchi bacucchi... esponenti di un Islam arretrato che ha scarsa considerazione sulle questioni reali e importanti per la vita del paese…”.

Nessuno tra i politologi specialisti del Medio Oriente, né tra gli osservatori più serrati della cronaca estera, aveva la percezione di ciò che da lì a poco sarebbe avvenuto, non potendo immaginare un disegno che, invece, sembrava aleggiare nel best-seller di Alaa Al Aswani, in quel “Palazzo Yacubian”, condominio di Via Talat Harb (e ci muoviamo ancora nella toponimia degli eventi), situato in una strada del Cairo, una volta di fama internazionale, poi in fase di decadenza.

“Palazzo Yacubian” è stato il microcosmo di un’intera nazione, nell’accettazione acritica della corruzione, nella perdita dei sogni e dei progetti, fortemente delusa dal potere. Zaki, l'unico personaggio del racconto, si ostina a rappresentare l'antico ecumenismo della sua città, ricavandone la stessa malinconia universale, la perdita di senso e identità. Eppure, Adel Adib, il regista che poi ne ha fatto un film, sostiene con forza che "Palazzo Yacubian" è per chi ama l'Egitto, non certo per chi lo odia; l’Egitto di oggi, che si legge sulle facce della gente, piuttosto che tra le righe della cronaca estera.

Sei anni dopo il Kifaya, quella malinconia universale si riversa nella rabbia di piazza Tahrir, la guerriglia, diventata collettiva, unanime, deflagra in una potenza finora trattenuta. Le immagini, i filmati, sono storia dei nostri tempi: dai dimostranti falciati dalle camionette dell’esercito, al simbolo (tutto al femminile), di una protester che subisce un violento pestaggio da parte dei militari e del suo reggiseno blu, involontariamente lasciato scoperto dinanzi alle telecamere del mondo intero.

Sei anni dopo il Kifaya, quella malinconia universale si riversa nella rabbia di piazza Tahrir, la guerriglia, diventata collettiva, unanime, deflagra in una potenza finora trattenuta. Le immagini, i filmati, sono storia dei nostri tempi: dai dimostranti falciati dalle camionette dell’esercito, al simbolo (tutto al femminile), di una protester che subisce un violento pestaggio da parte dei militari e del suo reggiseno blu, involontariamente lasciato scoperto dinanzi alle telecamere del mondo intero.

Tanti i volti: giovani, anziani, donne velate e studentesse svincolate dal velo, musulmani e cristiani copti; uno spaccato trasversale della società egiziana proveniente dal Sinai, da Assuan, da Alessandria, a chiedere la fine del regime trentennale di Mubarak. E tante le storie: dal Nobel per la pace, leader dell’opposizione, Mohamed El Baradei (che, a “missione compiuta”, rinuncia a candidarsi), all’altro premio Nobel per la chimica, Ahmed Zewail, che, dagli Usa, torna in patria per appoggiare le rivolte. Dal blogger Wael Abbas, al cyber attivista Wael Ghoneim, diventato icona della rivoluzione insieme all’ex ministro dell’Informazione, Anas Al Fiqi, entrambi fatti “sparire” dal famigerato “mabeht amn el dawla”, i servizi segreti interni (250 mila uomini addestrati da Mubarak a spezzare le ossa ai dissidenti), oggi, formalmente smantellati.

E se all’epoca delle rivolte in piazza Tahrir, l’ago della bilancia è rimasto saldamente in mano all’esercito, lo stesso che sì, rimuovendo l’ex presidente (confinato in una villa a Sharm El Sheik), promette nuove elezioni e una vera democrazia parlamentare, resta evidente una contraddizione essenziale. Può un apparato garantire l’uscita da un sistema creato dai suoi stessi rappresentanti? Qualcuno ha usato un’analogia letteraria quanto mai efficace: chiuso il capitolo del faraone, arrivano i gattopardi.

Ancor prima della scadenza delle elezioni, le tensioni non si sono in nessun caso placate. La rimessa in discussione sugli accordi con Israele del 1979 scatena uno scontro senza esclusione di colpi tra aspiranti filo-islamici e “liberal” in parte legati al vecchio apparato militare. Non solo, Ahmed Shafiq della Giunta Tantawi (che si è conquistato il ballottaggio con Mohammed Mursi, dell’area musulmana), è l’unico dei grandi esclusi, a essere stato riaccettato nella corsa alle presidenziali.

La decisione in extremis della Suprema Commissione Elettorale, che ha in pratica, eluso la nuova legge idonea a bloccare le candidature di chi è stato direttamente legato al regime, ha di nuovo, riacceso le polemiche…Ahmed Shafiq è dunque l’uomo nuovo del vecchio apparato, ripresentatosi a mischiare le carte.

E non a caso l’ha spuntata su tutti, per giocarsi lo spareggio finale, a giugno, in un testa a testa con il candidato dei Fratelli Musulmani, un ingegnere formatosi in California, con posizioni conservatrici in ambito sociale, ma cui abbina un notevole pragmatismo politico. Mohammed Mursi, tra l’altro, scommette sull’appoggio degli islamici più conservatori e, soprattutto, sull’impressionante macchina propagandistica dei Fratelli Musulmani.

E non a caso l’ha spuntata su tutti, per giocarsi lo spareggio finale, a giugno, in un testa a testa con il candidato dei Fratelli Musulmani, un ingegnere formatosi in California, con posizioni conservatrici in ambito sociale, ma cui abbina un notevole pragmatismo politico. Mohammed Mursi, tra l’altro, scommette sull’appoggio degli islamici più conservatori e, soprattutto, sull’impressionante macchina propagandistica dei Fratelli Musulmani.

Nulla da fare per ciò che resta di un eterogeneo schieramento, per l’islamista indipendente Abdel Moneim Aboul Foutouh (che molti davano per “favorito”), per l’ex ministro degli Affari esteri e segretario generale della Lega araba, Amr Moussa e per il nazionalista arabo, Hamdeen Sabbahi.

E se all’indomani dei risultati delle presidenziali, continua l’aspro confronto tra giunta militare e Fratelli Musulmani (primi attori nelle precedenti elezioni legislative, accusati di controllare completamente l’Assemblea Costituente), le dichiarazioni della formazione islamica non lasciano adito a dubbi: per loro, che già cercano consensi e accordi con le forze d’opposizione, se vincerà l'ex premier di Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, la sorte del nuovo Egitto, nato dalle proteste di piazza Tahrir, correrà un serio pericolo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Le novità che arrivano dai vertici internazionali degli ultimi giorni vanno lette fra le righe, nei rapporti di forza fra i leader seduti intorno al tavolo. Il vero dato politico che ci consegna questa settimana di colloqui - dal G8 dello scorso weekend alla "cena informale" dello scorso mercoledì sera a Bruxelles - è l'inusitato isolamento di Angela Merkel. Abituata fin qui a dettare l'agenda della politica economica europea, la cancelliera tedesca ora deve adattarsi a uno scacchiere rivoluzionato rispetto al passato. L'alleanza di ferro all'insegna del rigore con lo sherpa Nicolas Sarkozy è venuta meno: adesso frau Merkel si ritrova a fare i conti con il nuovo presidente francese, il socialista François Hollande, che fin dalla campagna elettorale non ha fatto che sbandierare la parolina magica, "crescita".

Sul palcoscenico globale, è proprio il successore di Mitterrand ad avere gli appoggi che contano: sia il presidente degli Usa, Barack Obama, sia il numero uno del Consiglio Ue, Herman Van Rompuy, vogliono servirsi del nuovo asse con Parigi per accerchiare la Merkel e costringerla ad allentare i lacci dell'austerity. Su questo campo non è secondaria la mediazione del premier italiano, Mario Monti, così come l'opposizione interna dei socialdemocratici tedeschi, pronti a usare il nuovo isolamento internazionale della Germania come un'arma elettorale contro Merkel.

Di provvedimenti concreti per rilanciare l'economia, com'era prevedibile, ancora nessuna traccia. Eppure la discussione fra i potenti d'Europa si è finalmente spostata su un argomento fino ad oggi tabù: gli eurobond (che pure non hanno a che fare con la crescita, ma con la stabilità finanziaria). Il duopolio Merkozy aveva sempre rifiutato anche solo di trattare questo capitolo in sede ufficiale. Oggi invece se ne parla, ed è già un passo avanti.

Perfino il bastian contrario per eccellenza, il premier inglese David Cameron, si è detto favorevole. Monti si è sbilanciato affermando che non manca "moltissimo tempo" all'adozione dei nuovi strumenti. La verità è che per il momento non c'è alcun accordo e di sicuro il via libera alle obbligazioni comunitarie non arriverà dal vertice europeo (stavolta "formale") del mese prossimo.

Per quanto controverso e probabilmente non decisivo, al momento questo tema mette in luce più di ogni altro la solitudine di Angela. La Germania ha sempre combattuto gli eurobond come il peggior nemico. E la ragione è facilmente comprensibile: i titoli emessi a livello comunitario obbligherebbero la prima economia d'Europa a garantire in parte anche il debito di Paesi inaffidabili sul piano dei conti pubblici. Senza contare quelli che - come l'Italia - oggi sembrano aver imboccato la strada della redenzione, ma domani chissà?

I rigidi professori bocconiani - per continuare con l'esempio - non dureranno ancora a lungo e nessuno può dire se i loro successori saranno altrettanto zelanti nello svolgere i compitini a casa affidati da Bruxelles e Francoforte.

Insomma, fatti due conti, quella di Berlino è certamente l'economia che ha più da perdere. Anche perché oggi i titoli di Stato tedeschi, i Bund, sono trattati dal mercato alla stregua di un vero e proprio bene rifugio, al punto che gli interessi pagati dalla Germania per finanziare il proprio debito pubblico ormai rasentano lo zero. Il timore di Merkel è proprio che questa situazione possa cambiare con l'ingresso degli eurobond. Il vero problema della Germania è che su questo terreno il suo unico alleato superstite è "l'asse del nord" costituito da Olanda, Finlandia e Svezia. Non esattamente un'armata invincibile, anche se Hollande avrebbe preferito il completo isolamento della cancelliera.

Insomma, fatti due conti, quella di Berlino è certamente l'economia che ha più da perdere. Anche perché oggi i titoli di Stato tedeschi, i Bund, sono trattati dal mercato alla stregua di un vero e proprio bene rifugio, al punto che gli interessi pagati dalla Germania per finanziare il proprio debito pubblico ormai rasentano lo zero. Il timore di Merkel è proprio che questa situazione possa cambiare con l'ingresso degli eurobond. Il vero problema della Germania è che su questo terreno il suo unico alleato superstite è "l'asse del nord" costituito da Olanda, Finlandia e Svezia. Non esattamente un'armata invincibile, anche se Hollande avrebbe preferito il completo isolamento della cancelliera.

D'altra parte, ci sono anche delle ragioni più tecniche a lasciare perplessi gli addetti ai lavori. Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha sottolineato come l'emissione di eurobond abbia senso solo dopo la realizzazione di una "fiscal union" nell'eurozona. Quello che ancora manca è una vera "unione di bilanci", ha detto il governatore.

Intanto la Grecia, con le elezioni di giugno, è chiamata a una sorta di referendum per decidere se rimanere o no nella moneta unica (mentre tutti i Paesi, a dispetto delle smentite, stanno preparando piani per fronteggiare l'eventuale addio) e la Spagna deve vedersela con una tremenda crisi del settore bancario. Di fronte a questo scenario, dobbiamo purtroppo accontentarci dell'intesa al ribasso raggiunta fin qui fra i leader d'Europa.

Il mese prossimo sarà probabilmente avviato l'iter per due provvedimenti su cui ormai da tempo sono (quasi) tutti d'accordo: la ricapitalizzazione della Banca europea degli investimenti (probabilmente di 10 miliardi) e i project bond. Il nome può trarre in inganno: non sono titoli di debito, ma strumenti con cui raccogliere risorse per finanziare con garanzia pubblica progetti infrastrutturali a livello europeo. Chi si accontenta gode. O almeno continua a sperare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La prima giornata dell’atteso summit tra l’Iran e i rappresentanti dei P5+1 (USA, Cina, Russia, Gran Bretagna, Francia e Germania) a Baghdad si è conclusa con modesti progressi e lo scambio reciproco di proposte per risolvere l’annosa questione del nucleare di Teheran. Il secondo round di negoziati in questo 2012 è stato preceduto sia dalle solite minacce più o meno velate e da nuove sanzioni per mettere gli iraniani sotto pressione sia da qualche segnale incoraggiante, come l’incontro dall’esito moderatamente positivo tra le autorità locali e il direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Yukiya Amano.

Quest’ultimo, in seguito ai colloqui di Vienna andati in scena qualche giorno prima, domenica e lunedì si era recato a sorpresa a Teheran e, al ritorno nella capitale austriaca dove ha sede l’AIEA, ha affermato che un accordo sulle ispezioni degli ispettori internazionali ai siti militari segreti dell’Iran è a portata di mano. Pur senza specificare i tempi previsti e ammettendo ancora varie divergenze tra le due parti, Amano ha confermato “importanti sviluppi” nelle trattative per giungere ad un “accordo strutturale” con l’Iran.

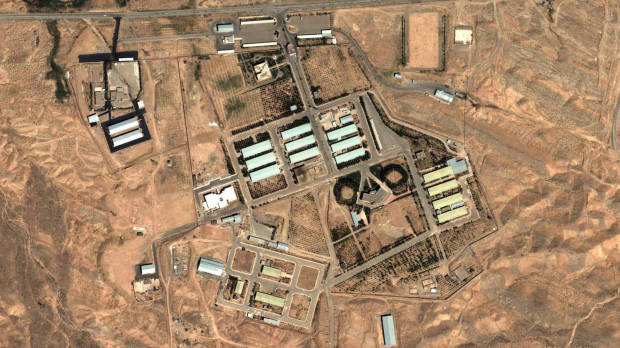

Le discussioni che hanno preceduto l’incontro di Baghdad ruotavano sostanzialmente attorno alla possibilità da parte dell’AIEA di avere accesso al sito militare di Parchin dove, secondo rapporti di intelligence occidentali, gli iraniani avrebbero condotto test relativi ad esplosioni nucleari. L’Iran, in realtà, non ha mai opposto un rifiuto di principio alle ispezioni a Parchin, bensì aveva negato l’accesso al sito durante un’ispezione di qualche mese fa perché non concordata. In quell’occasione Amano ritirò bruscamente gli ispettori dall’Iran, scatenando sulla stampa occidentale una valanga di commenti circa la presunta mancanza di collaborazione della Repubblica Islamica.

Al contrario del suo predecessore, Mohamed ElBaradei, il diplomatico giapponese alla guida dell’AIEA dal 2009 è considerato molto più docile al volere di Washington e ha tenuto nel recente passato una linea dura nei confronti dell’Iran. Per questo motivo, l’ottimismo espresso qualche giorno fa dopo la sua prima visita a Teheran sembra confermare che gli Stati Uniti siano interessati ad una soluzione temporanea che mantenga aperti i canali di comunicazione con l’Iran almeno fino a dopo il voto per le presidenziali di novembre.

Questa strategia è volta a prevenire un attacco militare contro le installazioni nucleari iraniane da parte di Israele nei prossimi mesi e ad evitare una nuova impennata del prezzo del greggio a causa dell’aumento delle tensioni in Medio Oriente. Scenari, questi, che comprometterebbero seriamente le chances di rielezione del presidente Obama.

Questa strategia è volta a prevenire un attacco militare contro le installazioni nucleari iraniane da parte di Israele nei prossimi mesi e ad evitare una nuova impennata del prezzo del greggio a causa dell’aumento delle tensioni in Medio Oriente. Scenari, questi, che comprometterebbero seriamente le chances di rielezione del presidente Obama.

Nel medio periodo, tuttavia, è facile prevedere un nuovo deterioramento dei rapporti tra l’Iran e l’Occidente, dal momento che il governo americano e i loro alleati da anni sfruttano la questione del nucleare - del quale non esistono prove che sia indirizzato a scopi militari - per promuovere un cambiamento di regime a Teheran.

Il relativo entusiasmo prodotto dai colloqui condotti da Amano, in ogni caso, è servito ad alleggerire l’atmosfera dei negoziati di Baghdad e ha evidenziato, come era apparso chiaro già a Istanbul lo scorso aprile, la volontà iraniana di fare alcune concessioni al gruppo dei P5+1. Questo atteggiamento più disponibile da parte dei rappresentanti della Repubblica Islamica testimonia di una certa unità ritrovata all’interno della classe dirigente dopo il colpo inflitto al presidente Ahmadinejad e ai suoi sostenitori con le recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento (Majlis), ma rivela anche un ovvio desiderio di vedere allentate alcune delle sanzioni occidentali che pesano sull’economia del paese.

La proposta avanzata dai P5+1 a Baghdad intende in primo luogo giungere al congelamento del processo di arricchimento dell’uranio al 20% in cambio di una serie di incentivi, come la promessa di fornire assistenza tecnologica a Teheran per lo sviluppo di un programma nucleare civile. Da parte iraniana, invece, il capo dei negoziatori, Saeed Jalili, ha a sua volta presentato un pacchetto in cinque punti che comprende una vasta gamma di questioni relative al nucleare e non solo.

Al di là del clima sostanzialmente cordiale di Baghdad, a testimonianza di come molti in Occidente siano più o meno apertamente ostili ad una risoluzione diplomatica della questione del nucleare iraniano, nei giorni precedenti il summit di Baghdad erano giunti numerosi segnali preoccupanti. Per cominciare, lunedì il Senato americano aveva approvato un’estensione delle sanzioni che gravano sul settore petrolifero iraniano colpendo altre due compagnie che operano in questo ambito e restringendo perciò ulteriormente i canali di vendita all’estero del greggio di Teheran.

All’inizio della scorsa settimana, inoltre, in un dibattito in tarda serata la Camera dei Rappresentanti aveva dato il via libera ad una risoluzione (H. Res. 568) che rende più facile l’azione militare contro l’Iran da parte statunitense. La misura autorizzerebbe di fatto un’aggressione preventiva nel caso l’Iran dovesse ottenere “la capacità di costruire armi nucleari”. La parola “capacità” è volutamente vaga e, in teoria, potrebbe già applicarsi alla situazione iraniana attuale ma anche a molti altri paesi come, ad esempio, Brasile o Giappone.

In un gesto probabilmente diretto al governo Netanyahu, giovedì scorso l’ambasciatore USA a Tel Aviv, Dan Shapiro, aveva poi detto alla radio dell’esercito israeliano che il suo paese ha già predisposto i piani necessari per un attacco contro l’Iran e che tale opzione è “totalmente disponibile”. Gli alleati europei degli Stati Uniti si sono anch’essi uniti al coro di minacce. Secondo quanto riportato mercoledì dalla BBC, infatti, il governo britannico starebbe valutando le proprie mosse in caso di un conflitto in Medio Oriente, scatenato da un’eventuale aggressione militare di Israele contro i siti nucleari iraniani.

In un gesto probabilmente diretto al governo Netanyahu, giovedì scorso l’ambasciatore USA a Tel Aviv, Dan Shapiro, aveva poi detto alla radio dell’esercito israeliano che il suo paese ha già predisposto i piani necessari per un attacco contro l’Iran e che tale opzione è “totalmente disponibile”. Gli alleati europei degli Stati Uniti si sono anch’essi uniti al coro di minacce. Secondo quanto riportato mercoledì dalla BBC, infatti, il governo britannico starebbe valutando le proprie mosse in caso di un conflitto in Medio Oriente, scatenato da un’eventuale aggressione militare di Israele contro i siti nucleari iraniani.

Domenica scorsa, d’altra parte, il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Rybakov, sul volo di ritorno dal G8 di Camp David aveva anch’egli confermato che alcuni paesi Occidentali stanno studiando una possibile azione militare contro l’Iran. Secondo Rybakov, “i segnali che ci giungono, sia dai canali pubblici che dalle fonti di intelligence, indicano come l’opzione militare in alcune capitali sia considerata realistica e possibile”.

Le provocazioni provenienti dall’Occidente e da Israele, secondo molti osservatori, servono soltanto a mantenere alta la pressione sul governo iraniano, così da convincerlo a cedere sulla questione del nucleare. Come si è più volte visto in questi anni, e non solo relativamente all’Iran, questa tattica aggressiva provoca tuttavia soltanto l’irrigidimento delle posizione della controparte e sembra perciò adottata precisamente per far naufragare i negoziati e giustificare un’azione più aggressiva per arrivare al rovesciamento di un regime non gradito.

Per quanto riguarda infine il vertice in corso a Baghdad, i negoziati continueranno nella giornata di giovedì, quando si conoscerà la risposta iraniana alla proposta dei P5+1. In ogni caso, come hanno messo in guardia i diplomatici presenti nella capitale irachena, dal summit ci si attende soltanto un eventuale accordo su misure volte a creare un clima di fiducia tra le parti, per poi riprendere i colloqui in una nuova sede nel prossimo futuro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

La crisi politica greca ha innescato una bomba a orologeria che nessuno in Europa sa come disinnescare. E aspettando le elezioni del prossimo 17 giugno, i grandi del mondo fanno melina. Dal G8 di Camp David sono emerse solo considerazioni ovvie e già sentite sul destino di Atene: "Affermiamo il nostro interesse affinché la Grecia resti nell'eurozona rispettando i suoi impegni", hanno scritto i leader dei Paesi più ricchi al mondo al termine del vertice. Unico cenno di humana pietas, il contentino con cui si "riconoscono i sacrifici penosi che i cittadini greci stanno affrontando come conseguenza della crisi".

Domenica mattina ci ha pensato Wolfgang Schaeuble a chiarire ogni ambiguità. Lontano dal glamour americano, in un'intervista alla Bild, il ministro delle finanze tedesco ha parlato chiaro: "Dire ai greci che non hanno bisogno di applicare le misure d'austerità concordate significa mentire loro - ha sottolineato Schaeuble -. La direzione che abbiamo scelto insieme alla Grecia deve essere seguita e sarà seguita", nonostante alcuni "credano ci poter eludere le proprie responsabilità".

Il ministro di Berlino ostenta una sicurezza che non ha ragion d'essere. A mettere in discussione il patto d'austerity siglato da Ue e Fmi con Atene non è una sparuta minoranza della politica ellenica, ma il partito che probabilmente uscirà vincitore dal voto del mese prossimo. Lo spauracchio che tiene col fiato sospeso mezza Europa è Syriza, formazione di sinistra radicale arrivata seconda alle elezioni di maggio.

A guidarla c’è Alexis Tsipras, che nelle ultime settimane ha conquistato una valanga di consensi grazie a un programma in aperta contraddizione con i piani di Bruxelles. Il giovane leader si dice contrario al rispetto delle misure lacrime e sangue, ma al tempo stesso vorrebbe mantenere il Paese all'interno dell'eurozona (come il 52% dei greci, secondo un sondaggio pubblicato dal settimanale Real News, che sottolinea anche come solo il 28,8% della popolazione sia disposto a rischiare il ritorno alla dracma).

Due obiettivi apparentemente inconciliabili, visto che gli interlocutori internazionali non sono disponibili a rinegoziare alcunché. D'altra parte, qualsiasi passo indietro di Atene rispetto agli impegni presi significherebbe rinunciare alle prossime rate degli aiuti da 130 miliardi.

Schaeuble poi fa finta di ignorare quanto l'ascesa di Tsipras sia stata favorita dalla goffaggine politica di Angela Merkel. L'ultima trovata della cancelliera è stata quella di "suggerire" al presidente delle Repubblica greca, Karolos Papoulias, la convocazione di un referendum con cui chiedere ai cittadini se restare o meno nell'euro.

Schaeuble poi fa finta di ignorare quanto l'ascesa di Tsipras sia stata favorita dalla goffaggine politica di Angela Merkel. L'ultima trovata della cancelliera è stata quella di "suggerire" al presidente delle Repubblica greca, Karolos Papoulias, la convocazione di un referendum con cui chiedere ai cittadini se restare o meno nell'euro.

La circostanza è stata timidamente smentita da Berlino, ma la conferma è arrivata dal settimanale Spiegel e da un giornalista della Bild, che ha detto perfino di essersi trovato nella stessa stanza con Papoulias mentre si svolgeva la telefonata della discordia.

Vera o falsa che sia la notizia, si è trattato comunque dell'ennesimo assist involontario a Tsipras, che ha sottolineato come "la signora Merkel abbia l'abitudine di rivolgersi ai dirigenti politici della Grecia come se si trattasse di un suo protettorato. Le prossime elezioni metteranno fine alla sottomissione".

Secondo un sondaggio condotto fra 16 e 17 maggio dalla Metron Analysis, oggi Syriza otterrebbe il 25,1% delle preferenze, mentre i conservatori di Nuova Democrazia si piazzerebbero al secondo posto con il 23,8% e i socialisti del Pasok arriverebbero sull'ultimo gradino del podio con il 17,4%.

Fra le prime due posizioni il distacco è minimo, ma quella manciata di punti o di decimi potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del Paese, considerando che la legge elettorale greca concede un premio di maggioranza di 50 seggi sui 300 del Parlamento. Numeri che spiegano chiaramente perché la scorsa settimana Tsipras abbia impedito per ben tre volte la formazione del governo, puntando tutto sul ritorno alle urne.

Ma cosa succederebbe se davvero Syriza guidasse il prossimo esecutivo? Secondo un'analisi del Wall Street Journal, gli scenari possibili sono tre. La prima ipotesi è che il nuovo governo ripudi il piano di salvataggio: in questo caso Ue e Fmi sospenderebbero l'erogazione dei prestiti e le casse di Atene si ritroverebbero vuote già a luglio. La Grecia non potrebbe più ripagare alcun debito e la ricapitalizzazione delle banche sarebbe impossibile. A quel punto il ritorno alla dracma sarebbe inevitabile e la speculazione internazionale passerebbe a sbranare le economie di Portogallo e Spagna.

Ma cosa succederebbe se davvero Syriza guidasse il prossimo esecutivo? Secondo un'analisi del Wall Street Journal, gli scenari possibili sono tre. La prima ipotesi è che il nuovo governo ripudi il piano di salvataggio: in questo caso Ue e Fmi sospenderebbero l'erogazione dei prestiti e le casse di Atene si ritroverebbero vuote già a luglio. La Grecia non potrebbe più ripagare alcun debito e la ricapitalizzazione delle banche sarebbe impossibile. A quel punto il ritorno alla dracma sarebbe inevitabile e la speculazione internazionale passerebbe a sbranare le economie di Portogallo e Spagna.

La seconda possibilità è forse la più auspicabile, ma allo stesso tempo potrebbe rivelarsi un suicidio elettorale per frau Merkel (già isolata fuori casa dal nuovo asse Washington-Parigi, che passa per la mediazione di Roma). Si tratterebbe di trovare un nuovo accordo Bruxelles-Atene per rinegoziare i patti già siglati, allungando i tempi di attuazione delle misure e rivedendo le regole più dure soprattutto in tema di stipendi, licenziamenti e pensioni. Oltre alla Germania, si oppongono a qualsiasi nuova concessione anche Finlandia e Norvegia.

Infine, la terza strada ipotizzabile è quella sognata dai funzionari Ue. Ma è anche la meno probabile. In sostanza, il nuovo governo greco dovrebbe rinunciare a qualsiasi rivendicazione, obbedendo all'Europa e applicando alla lettera tutte le misure concordate. L'economia ellenica continuerebbe a crollare anno dopo anno, ma gli avvoltoi della speculazione volerebbero ancora nel cielo ellenico. Evitando pericolose migrazioni.