- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il tour in Asia orientale del Segretario di Stato americano, iniziato domenica scorsa a Tokyo, si concluderà in questi giorni con la sua partecipazione al vertice dell’Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico (ASEAN) a Phnom Penh, in Cambogia. La trasferta di Hillary Clinton fa parte della strategia adottata da alcuni anni a questa parte dall’amministrazione Obama per riproporre una presenza aggressiva degli Stati Uniti in questo continente, con l’obiettivo principale di contenere la crescente espansione della Cina nella regione.

L’arrivo della ex first lady in Cambogia è stato preceduto da una storica visita nel Laos, dove un Segretario di Stato USA non metteva piede dal 1955. Devastato dai bombardamenti americani nel corso della Guerra del Vietnam per il sostegno fornito dalla guerriglia del Pathet Lao al Vietnam del Nord, questo paese intrattiene rapporti molto stretti con Pechino. La Cina in questi anni ha assicurato al regime stalinista al potere in Laos centinaia di milioni di dollari in programmi assistenziali, mentre gli investimenti diretti nei settori minerario, energetico e agricolo superano i 4 miliardi di dollari.

Nella capitale, Vientiane, la Clinton ha incontrato il premier e il ministro degli Esteri laotiani, con i quali ha discusso la possibilità di aprire il paese agli investimenti americani, mentre ha lasciato intendere che in cambio Washington potrebbe appoggiare un futuro ingresso del Laos nell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

In Laos rimane una certa diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, responsabili di una strage silenziosa dovuta alla quantità enorme di bombe inesplose risalenti al conflitto in Vietnam e che dalla fine delle ostilità hanno fatto almeno 20 mila vittime. Come in altri paesi vicini, tuttavia, anche il Laos è disponibile ad instaurare rapporti amichevoli con Washington, così da svincolarsi dai legami di dipendenza con Pechino.

L’esempio più lampante in questo senso è quello del Myanmar, anch’esso meta di una recente visita di Hillary Clinton. Proprio questa settimana, la Casa Bianca ha annunciato lo smantellamento delle restrizioni agli investimenti nella ex Birmania per le proprie aziende. Una mossa annunciata quella americana che arriva ufficialmente in risposta alle “riforme” democratiche portate avanti dal regime nominalmente civile al potere dopo le elezioni del 2010, ma che in realtà serve per intensificare i rapporti con un paese strategicamente fondamentale per gli interessi cinesi. A suggellare il nuovo corso nelle relazioni dei due paesi, la Clinton incontrerà nuovamente il presidente birmano, Thein Sein, nella giornata di venerdì in Cambogia a margine del vertice ASEAN.

In precedenza, oltre che in Giappone il Segretario di Stato USA ha fatto visita anche in Mongolia e in Vietnam. Nel paese al confine settentrionale cinese, pur senza nominare esplicitamente Pechino, Hillary ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili, criticando quei paesi che ancora negano i diritti democratici dei propri cittadini. In Vietnam, invece, la questione dei diritti umani è stata toccata solo marginalmente, mentre l’incontro con le autorità locali è stata l’occasione per sottolineare il crescente volume di scambi commerciali tra i due paesi.

In precedenza, oltre che in Giappone il Segretario di Stato USA ha fatto visita anche in Mongolia e in Vietnam. Nel paese al confine settentrionale cinese, pur senza nominare esplicitamente Pechino, Hillary ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili, criticando quei paesi che ancora negano i diritti democratici dei propri cittadini. In Vietnam, invece, la questione dei diritti umani è stata toccata solo marginalmente, mentre l’incontro con le autorità locali è stata l’occasione per sottolineare il crescente volume di scambi commerciali tra i due paesi.

Come gesto di sfida nei confronti della Cina, inoltre, gli Stati Uniti appoggiano più o meno apertamente le rivendicazioni vietnamite su alcune isole nel Mar Cinese Meridionale che Pechino considera parte del proprio territorio. Nella più recente provocazione, con ogni probabilità con il consenso USA, il Vietnam ha ad esempio approvato una nuova legge che afferma la propria sovranità sulle isole di Spratly e Paracel, rivendicate appunto anche dalla Cina.

Le dispute attorno alle acque e alle isole nel Mar Cinese Meridionale rappresentano la causa principale delle tensioni tra la Cina e paesi come Filippine, Vietnam, Brunei, Taiwan e Malaysia, nonché indirettamente con gli Stati Uniti. Le Filippine, in particolare, con il sostegno americano sono coinvolte da aprile in una crisi navale con Pechino attorno ad un gruppo di isole contese al largo delle proprie coste nord-occidentali.

Su tale questione gli Stati Uniti fanno leva per aumentare le pressioni sulla Cina e, almeno a partire dal vertice ASEAN del 2010, promuovono un negoziato multilaterale per risolvere le varie dispute. Una simile soluzione è precisamente quanto aborrisce Pechino, da dove si preferisce piuttosto cercare soluzioni bilaterali senza l’intrusione di paesi terzi.

In un’altra conferenza ASEAN, tenuta nel novembre 2011 a Bali, in Indonesia, anche il presidente Obama aveva insistito su questo punto e, a fronte delle obiezioni cinesi, aveva spinto sui paesi membri per aprire una discussione attorno alle dispute nel Mar Cinese Meridionale. La stessa posizione è stata ribadita giovedì da Hillary Clinton e, infatti, l’ASEAN ha deciso di mettere all’ordine del giorno del summit un codice di condotta per regolare le dispute territoriali nella regione, anche se i paesi membri non sono riusciti a raggiungere un accordo condiviso.

Per Pechino, il Mar Cinese Meridionale riveste un’importanza strategica fondamentale, dal momento che da esso transitano rotte commerciali vitali per la Cina e, oltretutto, al di sotto di queste acque sono conservate ingenti risorse energetiche. All’apertura del vertice ASEAN, in ogni caso, Hillary ha sostenuto che “gli Stati Uniti non intendono prendere le parti di nessun paese nelle contese territoriali”, anche se, come è evidente, paesi come Filippine o Vietnam, alla luce della loro evidente inferiorità militare nei confronti di Pechino, difficilmente rischierebbero azioni provocatorie verso la Cina senza essere certi del sostegno americano.

A questa iniziativa ASEAN, come era prevedibile, la Cina ha risposto molto duramente. Un’editoriale pubblicato mercoledì dall’agenzia di stampa Xinhua ha avvertito i ministri riuniti in Cambogia a non farsi distrarre dalle questioni relative al Mar Cinese Meridionale, dal momento che l’ASEAN non è la sede adatta per discuterne.

Le dispute nelle acque al largo della Cina potrebbero facilmente sfociare in un aperto conflitto. Gli episodi che certificano le tensioni tra i vari paesi sono estremamente frequenti e il più recente è stato registrato mercoledì, quando una nave da ricognizione cinese è entrata nelle acque rivendicate da Tokyo nei pressi delle isole Diaoyu (Senkaku per i giapponesi) nel Mar Cinese Orientale. Il governo nipponico ha fatto intervenire la propria Guardia Costiera e ha successivamente convocato l’ambasciatore cinese a Tokyo, al quale è stata presentata una protesta formale.

Le dispute nelle acque al largo della Cina potrebbero facilmente sfociare in un aperto conflitto. Gli episodi che certificano le tensioni tra i vari paesi sono estremamente frequenti e il più recente è stato registrato mercoledì, quando una nave da ricognizione cinese è entrata nelle acque rivendicate da Tokyo nei pressi delle isole Diaoyu (Senkaku per i giapponesi) nel Mar Cinese Orientale. Il governo nipponico ha fatto intervenire la propria Guardia Costiera e ha successivamente convocato l’ambasciatore cinese a Tokyo, al quale è stata presentata una protesta formale.

Lo scontro è giunto in seguito non solo alla già ricordata visita di Hillary Clinton in Giappone ma anche all’uscita del premier Yoshihiko Noda che qualche giorno fa aveva proposto l’acquisto da parte dello stato delle suddette isole, attualmente proprietà di privati. Anche se smentito ufficialmente, è estremamente probabile che la mossa del primo ministro nipponico, subito criticata da Pechino, abbia trovato quanto meno l’approvazione del Segretario di Stato americano.

La rinnovata intraprendenza degli Stati Uniti in Asia sud-orientale in funzione anti-cinese non si limita al rafforzamento dei rapporti commerciali e diplomatici con gli alleati tradizionali o all’apertura di nuovi canali di comunicazione con paesi finora molto vicini alla Cina. Anche sul fronte militare Washington sta facendo sentire la propria presenza in quest’area cruciale del pianeta.

Lo scorso anno, ad esempio, Obama ha siglato con l’Australia un accordo che consente agli USA di dispiegare a rotazione un contingente militare in una base nel nord del paese, mentre da qualche tempo sono in corso trattative per riaprire una base permanente nelle Filippine. Con quest’ultimo paese, così come con il Vietnam, sono inoltre andate in scena svariate esercitazioni militari in questi mesi, tutte con un occhio alla Cina.

Lo scorso mese di giugno, infine, il Segretario alla Difesa, Leon Panetta, durante una conferenza a Singapore ha dichiarato che, nell’ambito della nuova politica asiatica dell’amministrazione Obama, gli USA entro il prossimo decennio schiereranno nelle regione Asia orientale/Oceano Pacifico almeno il 60 per cento delle proprie forze navali, pronte a intervenire in caso di conflitto con il principale rivale americano sullo scacchiere internazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il caos politico-istituzionale che sta travagliando l’Egitto del dopo Mubarak si è ulteriormente aggravato in questi ultimi giorni con l’intensificarsi delle tensioni tra il presidente islamista Mohamed Mursi e il Consiglio Supremo delle Forze Armate (CSFA), vero detentore del potere nel paese nord-africano. L’ultimo capitolo dello scontro esploso dopo le recenti elezioni presidenziali tra i militari e i Fratelli Musulmani era iniziato domenica scorsa, quando Mursi aveva emesso un decreto per reinsediare il Parlamento, sciolto dal CSFA alla vigilia del ballottaggio del 16 e 17 giugno nell’ambito di un vero e proprio colpo di stato.

In risposta alla mossa del presidente, lunedì i militari hanno confermato la dissoluzione del Parlamento, ordinata il 14 giugno in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale, la quale aveva rilevato irregolarità nelle procedure di assegnazione di un terzo dei seggi della stessa assemblea legislativa dominata dai Fratelli Musulmani. Parallelamente allo scioglimento del Parlamento, il CSFA aveva assunto di fatto i pieni poteri nel paese, incluso quello di controllo sulla legislatura, sulle questioni di bilancio e sulla stesura della nuova carta costituzionale.

Con il pericolo di uno scontro aperto tra militari e islamisti, nonché del riesplodere delle proteste di piazza, le potenze occidentali, con Washington in testa, si sono mosse tempestivamente per spingere le due parti ad un compromesso, così da proseguire con un processo di “transizione” che salvaguardi i loro interessi strategici, a cominciare dal rispetto del trattato di pace tra Egitto e Israele del 1979.

Con ogni probabilità dietro consiglio americano, dunque, Mursi e il Parlamento si sono mossi con una certa cautela, evitando di sfidare frontalmente la giunta militare. L’assemblea legislativa si è così riunita martedì in una seduta di appena 15 minuti, durante la quale è stata presa soltanto la decisione di presentare appello contro la già ricordata sentenza della Corte Costituzionale.

Il presidente del Parlamento, Saad El-Katatny, ha tenuto a chiarire che l’assemblea si è riunita unicamente per “considerare il verdetto della Corte” e per “cercare un meccanismo che consenta di implementare la sentenza” stessa. Lo stesso presidente, peraltro, aveva attenuato la portata del suo decreto di domenica scorsa, affermando che esso non contraddiceva la sentenza della Corte Costituzionale, bensì ne ritardava soltanto l’applicazione, dal momento che ordinava nuove elezioni entro due mesi dalla ratifica di una nuova Costituzione.

Il presidente del Parlamento, Saad El-Katatny, ha tenuto a chiarire che l’assemblea si è riunita unicamente per “considerare il verdetto della Corte” e per “cercare un meccanismo che consenta di implementare la sentenza” stessa. Lo stesso presidente, peraltro, aveva attenuato la portata del suo decreto di domenica scorsa, affermando che esso non contraddiceva la sentenza della Corte Costituzionale, bensì ne ritardava soltanto l’applicazione, dal momento che ordinava nuove elezioni entro due mesi dalla ratifica di una nuova Costituzione.

La disponibilità a scongiurare un confronto con i Fratelli Musulmani da parte dei militari è stata dimostrata invece dal fatto che le forze di sicurezza hanno consentito ai deputati l’accesso all’edificio che ospita il Parlamento al Cairo per la seduta di martedì, mentre nei giorni precedenti l’ingresso era stato impedito.

Alla convocazione del Parlamento, in ogni caso, la Corte Costituzionale ha risposto duramente e, nella giornata di martedì, ha convocato una riunione di emergenza, in seguito alla quale ha confermato la sua prima sentenza, minacciando inoltre azioni legali contro il presidente Mursi se continuerà ad ignorare la decisione del supremo tribunale.

Il conflitto che sta opponendo la giunta militare con poteri pressoché dittatoriali e i Fratelli Musulmani in Egitto riflette le rivalità tra le due principali fazioni delle élite di potere del paese. Sia il Consiglio Supremo delle Forze Armate che la principale organizzazione islamista egiziana rappresentano forze che vantano importanti interessi economici ma con obiettivi contrastanti.

I militari da decenni controllano svariati settori dell’economia in Egitto e vedono con sospetto e timore la crescente influenza nel paese e sulle istituzioni dello stato dei Fratelli Musulmani e del loro partito Libertà e Giustizia.

I militari da decenni controllano svariati settori dell’economia in Egitto e vedono con sospetto e timore la crescente influenza nel paese e sulle istituzioni dello stato dei Fratelli Musulmani e del loro partito Libertà e Giustizia.

Questi ultimi, infatti, appoggiano a loro volta un processo di ulteriore liberalizzazione e privatizzazione dell’economia con l’apertura del paese al capitale straniero. Una prospettiva, questa, che viene vista dai vertici militari come una minaccia ai loro privilegi ottenuti durante il regime di Mubarak.

Nonostante questa divergenza di interessi, tuttavia, lo scontro tra il CSFA e i Fratelli Musulmani sembra rimanere per il momento entro certi limiti. Ciò è dovuto soprattutto al sostanziale accordo tra le due parti, così come tra gli altri partiti di ispirazione secolare e islamista, sulla necessità di completare un qualche processo di transizione che blocchi sul nascere l’eventualità di una seconda rivoluzione o qualsiasi altro rigurgito di protesta proveniente dalle classi più disagiate, protagoniste assolute della caduta di Mubarak ma le cui aspettative nel nuovo Egitto appaiono ancora ampiamente disattese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre la campagna elettorale per la Casa Bianca sta entrando stancamente nel vivo a poche settimane dalle convention dei due partiti, i più recenti sondaggi continuano ad indicare un sostanziale equilibrio su scala nazionale tra Barack Obama e il candidato repubblicano, Mitt Romney. Ad influire sull’esito del voto di novembre saranno in primo luogo le centinaia di milioni di dollari spesi dalle rispettive organizzazioni elettorali, ma anche le prospettive dell’economia americana e del livello di disoccupazione, il cui andamento non sembra promettere nulla di buono per il presidente democratico.

Tra gli ultimi sondaggi apparsi sui media d’oltreoceano, quello pubblicato martedì da Washington Post e ABC News indica come Obama e Romney raccolgano ciascuno circa il 47% dei consensi dei potenziali elettori interpellati lo scorso fine settimana. La situazione di pareggio tra i due contendenti, fa notare il Washington Post, è praticamente simile a quella rilevata alla fine di maggio e, da oltre un anno a questa parte, solo in due rilevamenti su tredici uno dei due candidati ha fatto segnare un vantaggio superiore al margine d’errore.

Le indagini statistiche, oltre a suggerire come i due candidati alla presidenza siano per molti versi virtualmente indistinguibili, indicano un chiaro malcontento nei confronti di Obama e della sua performance non solo nell’ambito economico ma anche sui temi della sanità e dell’immigrazione. Il livello di gradimento del presidente risulta stabile al 47%, mentre il 49% degli americani disapprova il suo operato.

I numeri per l’inquilino della Casa Bianca appaiono dunque tutt’altro che incoraggianti, anche se il suo rivale repubblicano non sembra finora in grado di approfittarne. Anche all’indomani dell’ultimo rapporto sulla disoccupazione nel paese, che ha disegnato un quadro tuttora allarmante, nel sondaggio di Washington Post e ABC News, ad esempio, Romney insegue Obama di ben dodici punti percentuali quando agli intervistati è stato chiesto quale candidato abbia il progetto più efficace per risolvere i problemi economici degli Stati Uniti.

Le perplessità e le risposte apparentemente contraddittorie degli elettori riflettono da un lato la sfiducia nei confronti di tutta la classe politica americana e dall’altro, il rifiuto della ricetta economica ultra-liberista avanzata da Mitt Romney. Quest’ultimo sembra infatti poter denunciare agevolmente l’incapacità di Obama di risollevare il paese ma il suo programma, che prevede tra l’altro un’ulteriore deregolamentazione dell’economia, tagli alle tasse per i più ricchi e riduzione della spesa pubblica, comporterebbe un nuovo aggravamento della situazione per la maggioranza degli americani.

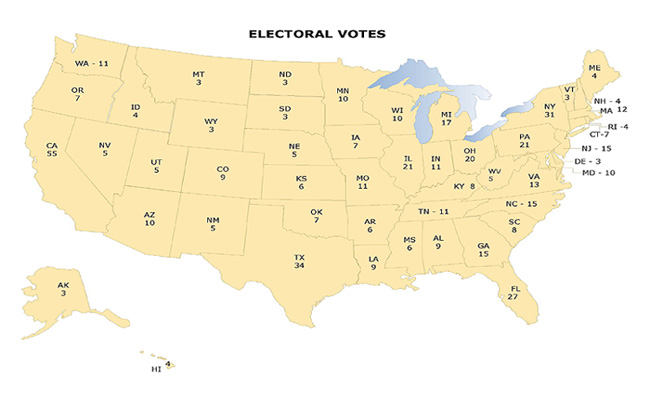

I sondaggi sul gradimento a livello nazionale sono in ogni caso puramente indicativi, dal momento che le elezioni presidenziali saranno decise dai risultati in una manciata di stati perennemente in equilibrio tra democratici e repubblicani (“swing” o “tossup states”). Secondo la maggior parte dei media USA, quest’anno la sfida si giocherà sulla conquista dei “voti elettorali” di Colorado, Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Virginia e Wisconsin.

I sondaggi sul gradimento a livello nazionale sono in ogni caso puramente indicativi, dal momento che le elezioni presidenziali saranno decise dai risultati in una manciata di stati perennemente in equilibrio tra democratici e repubblicani (“swing” o “tossup states”). Secondo la maggior parte dei media USA, quest’anno la sfida si giocherà sulla conquista dei “voti elettorali” di Colorado, Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Virginia e Wisconsin.

Questi nove stati, tutti vinti da Obama nel 2008 e in buona parte finora ancora favorevoli al presidente uscente, assegnano un totale di 125 voti elettorali e risultano perciò fondamentali per raggiungere la soglia dei 270 necessari per conquistare la Casa Bianca. I rimanenti stati americani sembrano essere invece già assegnati con un certo margine di sicurezza a Obama o a Romney, i quali senza i cosiddetti “tossup states” sono attestati rispettivamente a 217 e a 191 voti elettorali.

Esposto agli attacchi repubblicani sulle questioni dell’economia, il presidente democratico all’inizio della settimana ha cercato di cambiare l’argomento al centro del dibattito della campagna elettorale, rispolverando così la sua proposta del 2010 di prolungare i tagli alle tasse inizialmente decisi da George W. Bush solo per i redditi inferiori ai 250 mila dollari l’anno.

I tagli al carico fiscale per tutti i redditi, una delle cause principale dell’allargamento del deficit USA, erano stati prolungati per altri due anni nel 2010 dopo che i democratici avevano ceduto alle richieste repubblicane, nonostante detenessero la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Il Partito Repubblicano e Mitt Romney continuano ad insistere per rendere permanenti i tagli fiscali per tutti gli americani e, anzi, il candidato alla presidenza propone un’ulteriore futura riduzione del 20% nell’ambito del suo appello a non alzare le tasse per i “creatori di posti di lavoro”.

La proposta di Obama fa parte di una strategia populista ostentata in questa fase della campagna nel tentativo di proporsi come il difensore dei lavoratori e della classe media, un blocco elettorale importante soprattutto in stati del Midwest come Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Ohio, dove il presidente ha appena concluso un tour elettorale.

Il suo atteggiamento è però puramente opportunistico, dal momento che il suo primo mandato è stato caratterizzato pressoché unicamente da politiche pro-business, mentre per quanto riguarda l’argomento tasse, Obama solo pochi mesi fa ha presentato una proposta di riforma fiscale che include un abbassamento dell’aliquota riservata alle corporation dall’attuale 35% al 28%.

Inoltre, come sa bene Obama, la proposta di lasciare scadere i tagli alle tasse solo per i redditi più alti non ha nessuna possibilità di ottenere i 60 voti necessari per superare l’ostacolo del Senato, per non parlare della Camera controllata dai repubblicani. Molti all’interno del suo partito, poi, vedono positivamente una nuova estensione di tutti i tagli fiscali o quanto meno per i redditi fino ad un milione di dollari.

In questo scenario, la soluzione più probabile appare, come nel 2010, un voto sui tagli dopo le elezioni di novembre, quando gli elettori avranno già deciso. Nelle ultime sessioni del Congresso, con ogni probabilità, i democratici daranno il via libera ad un rinnovo dei benefici fiscali per tutti i contribuenti, sostenendo che il compromesso con i repubblicani si sarà reso necessario per mantenere i tagli per i redditi più bassi, privando così le casse federali di centinaia di miliardi di dollari che dovranno inevitabilmente essere recuperati con nuove riduzioni della spesa pubblica.

Sul fronte dei finanziamenti alle campagne elettorali, infine, Mitt Romney continua a far segnare un maggiore successo rispetto a Obama. I dati ufficiali indicano come la campagna del candidato repubblicano abbia raccolto nel mese di giugno un totale di 106 milioni di dollari, contro i 71 milioni del rivale democratico.

Sul fronte dei finanziamenti alle campagne elettorali, infine, Mitt Romney continua a far segnare un maggiore successo rispetto a Obama. I dati ufficiali indicano come la campagna del candidato repubblicano abbia raccolto nel mese di giugno un totale di 106 milioni di dollari, contro i 71 milioni del rivale democratico.

Come ha scritto martedì il New York Times, le minori entrate di Obama rispetto al 2008 riflettono il voltafaccia di molti facoltosi finanziatori, soprattutto di Wall Street, che quest’anno sembrano orientati a schierarsi con l’ex governatore del Massachusetts. In effetti, quattro anni fa il Partito Repubblicano appariva screditato a tal punto che i maggiori donatori confluirono spontaneamente sul candidato democratico, certi che quest’ultimo avrebbe scrupolosamente difeso i loro interessi.

Ora, con la sostanziale riabilitazione dei repubblicani, i finanziatori più ambiti dai due partiti sembrano essere in buona parte tornati alla casa repubblicana, così da combattere anche le esili politiche di regolamentazione del settore finanziario messe in atto in questi anni.

Il denaro che affluisce direttamente nelle casse delle organizzazioni elettorali dei due candidati è peraltro solo una parte delle enormi somme in gioco. Dopo la storica sentenza della Corte Suprema del 2010, infatti, gruppi affiliati indirettamente ai candidati (“Super PAC”) possono raccogliere denaro senza limiti da donatori individuali o da corporation. Il risultato, ad esempio, è che questa settimana due delle Super PAC che sostengono Romney hanno dato il via ad altrettante campagne anti-Obama negli stati più in bilico che costeranno complessivamente qualcosa come 65 milioni di dollari.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo appena un paio di giorni dall’accordo tra Washington e Islamabad sulla riapertura dei passi di frontiera tra il Pakistan e l’Afghanistan ai convogli NATO, i droni americani sono tornati a colpire duramente nelle aree tribali del paese centro-asiatico. Gli aerei senza pilota della CIA hanno fatto almeno 19 vittime nella giornata di venerdì, contribuendo con ogni probabilità ad alimentare ulteriormente il già diffuso malcontento popolare verso gli Stati Uniti nonostante l’apparente riconciliazione appena siglata tra i due governi alleati.

Il bilancio ufficiale, secondo le autorità locali, era stato inizialmente di 12 morti nel corso del più recente attacco nella regione di Dattakhel, nel Waziristan del Nord, un’area già più volte esposta ai blitz con i droni USA nel recente passato. Sabato, invece, il numero dei decessi è salito a 19, secondo gli Stati Uniti tutti sospetti militanti legati ai gruppi integralisti attivi oltre confine in Afghanistan.

La nuova operazione americana è giunta alla vigilia di un’importante conferenza sul futuro dell’Afghanistan a Tokyo, dove il Segretario di Stato, Hillary Clinton, ha incontrato il proprio omologo pakistano, Hina Rabbani Khar. Proprio una telefonata tra il ministro degli Esteri di Islamabad e la ex first lady aveva suggellato settimana scorsa la riapertura delle rotte di transito in territorio pakistano ai rifornimenti NATO diretti in Afghanistan.

Pur non scusandosi formalmente, come richiesto da tempo dal Pakistan, la Clinton si sarebbe detta dispiaciuta per la strage di 24 soldati di frontiera pakistani nel corso di un’incursione aerea USA lo scorso novembre. In cambio della riapertura dei valichi di frontiera, Washington ha dato il via libera a oltre un miliardo di dollari in aiuti alle forze armate pakistane, fondi fino ad ora congelati a causa dello stallo nelle trattative tra le due parti.

La volontà del governo pakistano di riappianare i rapporti con l’amministrazione Obama è risultata evidente anche dal fatto che, a differenza di quanto richiesto con insistenza negli ultimi mesi, il pedaggio imposto ai convogli NATO in transito sul proprio territorio è alla fine rimasto invariato alla quota di 250 dollari, mentre nel corso dei negoziati da Islamabad si era giunti addirittura a chiedere un aumento fino a 5.000 dollari per ogni automezzo.

La volontà del governo pakistano di riappianare i rapporti con l’amministrazione Obama è risultata evidente anche dal fatto che, a differenza di quanto richiesto con insistenza negli ultimi mesi, il pedaggio imposto ai convogli NATO in transito sul proprio territorio è alla fine rimasto invariato alla quota di 250 dollari, mentre nel corso dei negoziati da Islamabad si era giunti addirittura a chiedere un aumento fino a 5.000 dollari per ogni automezzo.

In definitiva, a prevalere è stato il desiderio di Islamabad di veder normalizzati i rapporti con Washington, nonostante fosse evidente come la chiusura al transito delle forniture dirette verso l’Afghanistan in territorio pakistano stesse creando significativi problemi logistici e strategici agli Stati Uniti. Gli USA, inoltre, intendevano chiudere al più presto un accordo con il Pakistan, in modo da evitare che fosse la Cina a riempire il vuoto diplomatico prodotto dalla crisi dei rapporti tra i due paesi.

Una delle altre condizioni poste dal Pakistan agli Stati Uniti per la riapertura dei propri valichi di frontiera, e puntualmente messa da parte, era la fine delle operazioni con i droni. Quest’ultima richiesta faceva parte della serie di raccomandazioni partorite qualche mese fa da una speciale commissione parlamentare pakistana, istituita per rivedere integralmente i rapporti diplomatici con Washington.

Le condizioni chieste all’amministrazione Obama, in realtà, erano intese unicamente ad alleviare la profonda avversione tra la popolazione locale verso gli americani, dovuta in primo luogo proprio alle stragi compiute con i droni che, come hanno messo in luce ricerche di vari organismi internazionali, hanno già causato la morte di centinaia di civili innocenti.

Le tensioni esplose tra USA e Pakistan in questi mesi non sono dovute peraltro ad una reale opposizione da parte di Islamabad all’impiego dei droni entro i propri confini. Il governo pakistano, infatti, non nutre riserve nei confronti di questo programma di morte se non nella misura in cui esso alimenta l’insofferenza della popolazione e lo espone all’accusa di essere un fantoccio al servizio di Washington.

Le tensioni esplose tra USA e Pakistan in questi mesi non sono dovute peraltro ad una reale opposizione da parte di Islamabad all’impiego dei droni entro i propri confini. Il governo pakistano, infatti, non nutre riserve nei confronti di questo programma di morte se non nella misura in cui esso alimenta l’insofferenza della popolazione e lo espone all’accusa di essere un fantoccio al servizio di Washington.

La riapertura delle rotte di terra alla NATO e il piegarsi nuovamente al volere degli USA sono la diretta conseguenza della profonda crisi che il governo pakistano sta attraversando. Di qualche giorno fa è stata, ad esempio, la decisione presa dalla Corte Suprema di rimuovere dal suo incarico il primo ministro Yousuf Raza Gilani, il quale si era rifiutato di chiedere alle autorità svizzere di riaprire un vecchio caso di corruzione contro il presidente, Asif Ali Zardari. Il sostituto di Gilani, il fedelissimo del presidente, Raja Pervez Ashraf, rischia ora di andare incontro alla medesima sorte del suo predecessore se non si sottometterà al volere della Corte Suprema.

La crisi del sistema politico pakistano e le divisioni tra la propria classe dirigente rischiano così di precipitare il paese nel caos, spianando la strada ad un intervento dei militari, come spesso è accaduto nella propria storia. Proprio per scongiurare la minaccia di un colpo di stato militare, dunque, il governo del Partito Popolare Pakistano ha finito per riallinearsi con Washington, anche se le contraddizioni e le difficoltà con cui dovrà confrontarsi nel prossimo futuro appaiono tutt’altro che risolte.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il terzo summit dei cosiddetti “Amici della Siria” si svolgerà oggi a Parigi e, come nelle precedenti occasioni, non vedrà la partecipazione delle due principali potenze effettivamente alleate di Damasco. Russia e Cina, infatti, hanno nuovamente deciso di disertare l’evento patrocinato dagli Stati Uniti per promuovere le opposizioni armate e un intervento esterno che porti alla fine del regime di Bashar al-Assad.

Mosca ha per prima annunciato di voler boicottare la conferenza nella capitale transalpina, mentre la conferma di Pechino è giunta giovedì, quando un portavoce del Ministero degli Esteri ha respinto ufficialmente l’invito a partecipare fatto dal governo francese.

Russia e Cina, d’altra parte, percepiscono correttamente questi incontri, modellati su quelli degli “Amici della Libia” dello scorso anno, come il tentativo occidentale di raccogliere consensi di fronte alla comunità internazionale per avanzare i propri interessi strategici.

Al vertice di Parigi parteciperanno più di 60 governi, tra cui la maggior parte di quelli europei e della Lega Araba. In precedenza, gli “Amici della Siria” si erano riuniti a Tunisi nel mese di febbraio e ad aprile a Istanbul.

Il summit giunge dopo l’assemblea dello scorso fine settimana indetta dall’ex Segretario Generale dell’ONU, Kofi Annan, a Ginevra e che ha visto la partecipazione sia della Russia che della Cina. In quell’occasione, i paesi convenuti avevano trovato un accordo, peraltro ininfluente, sul processo di transizione in Siria. Mosca ha però da subito accusato l’Occidente di averne distorto il significato, sostenendo l’esclusione da qualsiasi nuovo governo del presidente Assad, nonostante tale condizione non sia stata inclusa nel documento finale.

La vigilia della riunione di Parigi è stata segnata dalle consuete dichiarazioni volte a falsificare la realtà sul campo in Siria e a caratterizzare la conferenza stessa come un raduno di paesi intenzionati, in maniera disinteressata, a fermare la repressione del regime e a sostenere le aspirazioni democratiche della popolazione pacificamente in rivolta.

In realtà, l’aggravarsi della situazione nel paese mediorientale nelle ultime settimane, con il naufragio della missione degli osservatori ONU e l’innalzamento del livello di violenza, è dovuto soprattutto all’afflusso di ingenti quantità di armi ed equipaggiamenti militari, forniti ai gruppi di opposizione da paesi come Arabia Saudita, Qatar e Turchia con il coordinamento statunitense.

Uno degli scopi del meeting di venerdì è quello di dare un qualche impulso all’unità dei vari gruppi di opposizione, formati da islamisti, dissidenti secolari al servizio di Washington, estremisti, mercenari e affiliati ad organizzazioni terroristiche, tutti invariabilmente con scarso seguito nel paese.

Uno degli scopi del meeting di venerdì è quello di dare un qualche impulso all’unità dei vari gruppi di opposizione, formati da islamisti, dissidenti secolari al servizio di Washington, estremisti, mercenari e affiliati ad organizzazioni terroristiche, tutti invariabilmente con scarso seguito nel paese.

Le fazioni coinvolte nella lotta contro il regime di Damasco sono uscite pochi giorni fa da un incontro promosso dall’Occidente al Cairo, dove sono emerse ancora una volta tutte le divisioni all’interno di raggruppamenti che concordano pressoché unicamente nell’obiettivo di rovesciare Assad.

Il tentativo di includere Russia e Cina nel vertice degli “Amici della Siria” va di pari passo con le pressioni diplomatiche su Mosca per spingere il Cremlino ad abbandonare il presidente Assad. Secondo quanto ha scritto questa settimana il quotidiano russo Kommersant, ad esempio, gli Stati Uniti e i loro alleati starebbero tentando di convincere il governo russo ad ospitare un eventuale esilio di Assad.

La rivelazione è stata smentita seccamente dal vice-ministro degli Esteri, Sergei Rybakov, anche se simili voci dimostrano con quale insistenza la Russia sia esposta alle sollecitazioni occidentali per abbandonare l’alleato mediorientale.

Nonostante le pressioni crescenti, in ogni caso, sia Mosca che Pechino continuano a respingere qualsiasi soluzione imposta dall’esterno alla crisi siriana. Per i due governi, dopo la vicenda libica con la deposizione e l’assassinio di Gheddafi, il prezzo da pagare per la perdita di Damasco sarebbe infatti troppo pesante e consentirebbe agli Stati Uniti di allargare pericolosamente la propria influenza a discapito degli interessi di entrambi nella regione.