- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’escalation di minacce nei confronti dell’Iran da parte occidentale ha fatto registrare ulteriori passi avanti nei giorni scorsi con l’entrata in vigore delle più recenti sanzioni americane e dell’embargo petrolifero approvato dall’Unione Europea. Oltre a queste misure, destinate a farsi sentire in maniera pesante sull’economia iraniana, la vigilia del nuovo round di negoziati, in scena questa settimana a Istanbul, è stata segnata da provocazioni e avvertimenti reciproci che indicano un progressivo aggravarsi della crisi costruita attorno al programma nucleare della Repubblica Islamica.

Lo stop alle importazioni di petrolio iraniano per tutti i membri UE era stato deciso già lo scorso gennaio, ma Bruxelles ha atteso fino al primo luglio per implementarlo, così da permettere ai paesi maggiormente dipendenti dal greggio di Teheran (Grecia, Italia e Spagna) di trovare forniture alternative.

L’embargo costituisce una sorta di autogol da parte europea, nonché un chiaro cedimento alle richieste statunitensi, dal momento che il venir meno del petrolio dall’Iran potrebbe creare non poche difficoltà di approvvigionamento e far aumentare le quotazioni, aggravando ulteriormente la crisi economica in atto.

Oltre al divieto di importare petrolio, le misure UE prevedono anche la proibizione per le compagnie assicurative del vecchio continente di stipulare polizze per le petroliere che trasportano il greggio iraniano, anche verso paesi terzi. Questa disposizione risulta particolarmente minacciosa per Teheran, poiché le compagnie europee provvedono per la maggior parte dei contratti assicurativi in questo ambito.

Gli ostacoli riguarderanno soprattutto le esportazioni verso i paesi asiatici. Se, ad esempio, il Giappone ha da poco approvato coperture assicurative garantite dal governo, la Corea del Sud, quarto importatore di greggio dall’Iran, ha invece annunciato che, alla luce della nuova realtà, sarà costretta a interrompere del tutto le forniture provenienti da Teheran.

La legislazione americana è entrata a sua volta in vigore il 28 giugno e prevede l’imposizione di sanzioni per qualsiasi entità o compagnia straniera che intrattenga rapporti d’affari con la Banca Centrale iraniana. L’amministrazione Obama ha però escluso temporaneamente dalle sanzioni una ventina di paesi, dopo che questi hanno ridotto più o meno sensibilmente le proprie importazioni di petrolio dall’Iran. In questa lista di paesi non figurava inizialmente la Cina, la quale è stata aggiunta solo all’ultimo momento per evitare il precipitare delle relazioni tra Pechino e Washington.

Fino allo scorso anno, i paesi dell’Unione Europea importavano poco meno di un quinto del greggio esportato da Teheran. Più in generale, le varie sanzioni unilaterali adottate in questi ultimi mesi sembrano aver ridotto le vendite di petrolio iraniano di circa il 40%.

Fino allo scorso anno, i paesi dell’Unione Europea importavano poco meno di un quinto del greggio esportato da Teheran. Più in generale, le varie sanzioni unilaterali adottate in questi ultimi mesi sembrano aver ridotto le vendite di petrolio iraniano di circa il 40%.

Le conseguenze sull’economia del paese sono molto pesanti e colpiscono in particolare la classe media e i ceti più disagiati. Non solo la moneta iraniana (rial) ha visto il proprio valore crollare, ma l’inflazione ha subito una netta impennata fino ad arrivare, secondo i dati ufficiali, al 25%, anche se per i generi di prima necessità risulta di gran lunga superiore.

Secondo la versione ufficiale, le sanzioni farebbero parte di un approccio che, come sostengono gli Stati Uniti e i loro alleati, dovrebbe convincere Teheran a cedere alle richieste del gruppo dei cosiddetti P5+1 (USA, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina e Germania) sulla questione del nucleare.

In realtà, le intenzioni reali di Washington, la cui posizione prevale all’interno dei P5+1, sono quelle di indebolire il più possibile l’economia e il governo iraniani, così da preparare il campo ad un sempre più probabile intervento armato per rovesciare il regime.

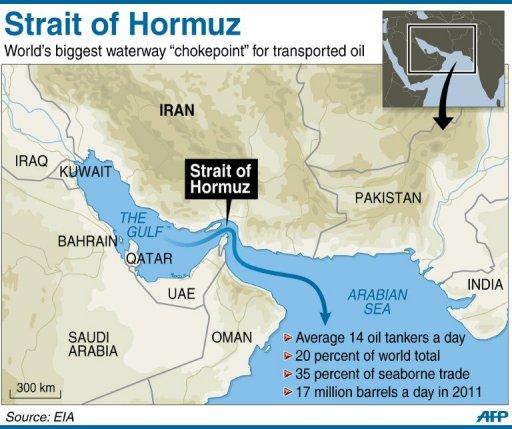

Le manovre americane a questo scopo sono d’altra parte evidenti. A confermalo più recentemente è stato un articolo del New York Times di martedì, secondo il quale gli USA starebbero inviando “significativi” rinforzi militari nel Golfo Persico per impedire l’eventuale chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transita una buona parte delle esportazioni di petrolio proveniente dal Medio Oriente, e per avere a disposizione un maggior numero di aerei da guerra in grado di colpire obiettivi in territorio iraniano in caso di conflitto con Teheran.

Un simile dispiegamento di forze per accerchiare l’Iran avviene ovviamente in stretta collaborazione con le monarchie sunnite assolute riunite nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), tutte alleate di Washington e fortemente ostili all’espansione dell’influenza della Repubblica Islamica sciita nella regione.

A questa escalation militare, che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza iraniana, vanno aggiunte poi le altre tattiche impiegate da Stati Uniti e Israele per provocare la reazione di Teheran, così da giustificare un’aggressione armata.

Tra di esse spiccano gli assassini di svariati scienziati nucleari in territorio iraniano negli ultimi anni e un vero e proprio programma di guerra informatica - operazione “Giochi Olimpici”, avviata ai tempi di George W. Bush e ripresa da Obama - per colpire e danneggiare le installazioni nucleari di Teheran.

Con ogni probabilità in risposta a queste ed altre provocazioni occidentali e di Tel Aviv, lunedì da Teheran è circolata la notizia che il parlamento starebbe valutando un provvedimento per chiudere lo Stretto di Hormuz alle petroliere dirette verso quei paesi che hanno adottato l’embargo del greggio iraniano. Martedì, inoltre, il governo della Repubblica Islamica ha annunciato di aver testato con successo dei missili a medio raggio in grado di colpire Israele in caso di minaccia alla propria sicurezza.

Con ogni probabilità in risposta a queste ed altre provocazioni occidentali e di Tel Aviv, lunedì da Teheran è circolata la notizia che il parlamento starebbe valutando un provvedimento per chiudere lo Stretto di Hormuz alle petroliere dirette verso quei paesi che hanno adottato l’embargo del greggio iraniano. Martedì, inoltre, il governo della Repubblica Islamica ha annunciato di aver testato con successo dei missili a medio raggio in grado di colpire Israele in caso di minaccia alla propria sicurezza.

I negoziati, intanto, sono ripresi nella capitale turca ma l’incontro è stato esclusivamente tra personale tecnico di entrambe le parti e senza diplomatici di alto livello. Dopo il sostanziale fallimento dei vertici di Baghdad e di Mosca, l’obiettivo del summit di Istanbul riflette la crescente distanza tra le posizioni e prevede soltanto la verifica della possibilità di tenere aperto un qualche canale di comunicazione tra l’Iran e i P5+1.

Gli Stati Uniti, su richiesta di Israele, continuano d’altra parte a chiedere condizioni inaccettabili a Teheran senza promettere nulla di sostanziale in cambio. Che le trattative in corso e sull’orlo del tracollo, così come l’intera questione del nucleare, fabbricata ad arte dall’Occidente con la complicità dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), siano solo un pretesto per fare pressioni sull’Iran in vista di un futuro cambio di regime viene ormai confermato più o meno apertamente anche dal governo americano.

Infatti, una fonte anonima interna al Pentagono ha ammesso martedì in un’intervista al New York Times che il dispiegamento di forze USA nel Golfo “non ha a che fare solo con le ambizioni nucleari di Teheran”, peraltro legittime, bensì anche “con le ambizioni egemoniche regionali” della Repubblica Islamica.

In altre parole, a guidare la politica aggressiva di Washington nei confronti dell’Iran non sono tanto le preoccupazioni, del tutto infondate, per la possibile produzione di armi atomiche, quanto le aspirazioni di questo governo a svolgere un ruolo di primo piano nella regione. Aspirazioni, quelle iraniane, che ostacolano l’espansione e il controllo assoluto da parte americana di un’area strategica cruciale che si estende dal Medio Oriente fino all’Asia centrale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il terremoto politico che sta scuotendo il Giappone da qualche mese a questa parte è sembrato aggravarsi nella giornata di lunedì, quando il Partito Democratico (DPJ) di governo ha registrato un vero e proprio esodo dalle proprie file da parte di decine di parlamentari facenti capo alla fazione di Ichiro Ozawa, il principale rivale interno del premier, Yoshihiko Noda. Il nuovo scompiglio nel partito di centro-sinistra è scaturito dalla recente approvazione alla Camera bassa nipponica dell’aumento della tassa sui consumi, fortemente voluta dal primo ministro e dagli ambienti finanziari internazionali per contenere il colossale debito pubblico di Tokyo.

L’impopolare imposta verrà raddoppiata gradualmente, dall’attuale 5% all’8% nel 2014, fino al 10% nel 2015, e dovrebbe generare 170 miliardi di dollari l’anno, a fronte di un deficit assestato attorno ai 530 miliardi. Il passaggio della nuova legislazione la scorsa settimana era stato possibile solo grazie al sostegno offerto alla maggioranza dall’opposizione del Partito Liberal Democratico (LDP) e dell’alleato di quest’ultimo, il partito Nuovo Komeito, in seguito a trattative con il premier Noda.

Contro l’aumento della tassa hanno votato 57 deputati DPJ, più 15 tra astenuti e assenti, privando di fatto il partito di governo della maggioranza assoluta dei seggi nella Camera dei Rappresentanti della Dieta giapponese. Il provvedimento dovrà ora ottenere il via libera della Camera dei Consiglieri, il che appare scontato visto che a controllarla è l’opposizione guidata dall’LDP.

Con l’avanzamento dell’aumento dell’imposta sui consumi, dunque, le divisioni all’interno del DPJ si sono approfondite e ieri è arrivato l’annuncio ufficiale che 40 deputati della Camera bassa e 12 di quella alta hanno rassegnato le dimissioni dal partito. Successivamente, l’agenzia di stampa Kyodo ha portato il numero totale a 50, dal momento che due parlamentari sembrano essere tornati sui propri passi. Il numero dei fuoriusciti è inferiore rispetto ai dissidenti del voto in aula di martedì scorso, consentendo così a Noda di mantenere, almeno per il momento, la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti.

Il leader dei parlamentari in rivolta è il già ricordato Ozawa, discussa eminenza grigia del DPJ e protagonista dietro le quinte della storica vittoria elettorale del 2009 che ha posto fine a decenni di monopolio LDP sulla vita politica giapponese. La fazione pro-Ozawa favorisce, oltre a rapporti più stretti con la Cina, politiche di aumento della spesa pubblica rispetto a quelle votate all’austerity e all’incremento delle tasse del premier Noda.

Su tali basi, il DPJ e il suo candidato premier nel 2009, Yukio Hatoyama, avevano impostato la loro campagna elettorale in un frangente nel quale molti paesi avevano risposto alla crisi finanziaria da poco esplosa con momentanee politiche di stimolo all’economia.

Su tali basi, il DPJ e il suo candidato premier nel 2009, Yukio Hatoyama, avevano impostato la loro campagna elettorale in un frangente nel quale molti paesi avevano risposto alla crisi finanziaria da poco esplosa con momentanee politiche di stimolo all’economia.

Per questo, Ozawa e i suoi si sono opposti da subito all’aumento della tassa sui consumi, indicata come un tradimento delle promesse elettorali. Dopo l’estromissione di Hatoyama, tuttavia, i nuovi governi nipponici - guidati dapprima da Naoto Kan e successivamente da Noda - si sono adeguati all’adozione su scala planetaria di misure di austerity e di riduzione del debito, così da far pagare le conseguenze della crisi alle classi più deboli.

La situazione del debito pubblico di Tokyo, inoltre, appare particolarmente grave, dal momento che esso risulta di gran lunga maggiore rispetto a quello degli altri paesi industrializzati, Grecia compresa, e cioè superiore al 200% del proprio PIL. Negli ultimi due anni, così, le pressioni sul governo nipponico sono aumentate, con svariati declassamenti da parte delle agenzie di rating e il Fondo Monetario Internazionale e gli ambienti di cui è espressione che continuano a chiedere altre “riforme” e provvedimenti più incisivi per ridurre la spesa pubblica.

Il timore di Ozawa e dei parlamentari usciti dal partito è che il raddoppio della tassa sui consumi, che colpirà maggiormente la classe media e i redditi più bassi, danneggi ulteriormente la popolarità del DPJ, peraltro già ampiamente compromessa sia dal mancato mantenimento delle promesse elettorali sia dalla pessima gestione della crisi nucleare seguita al terremoto del marzo 2011.

La crescente avversione per i governi democratici succedutisi dopo il voto del 2009 aveva già portato, nel 2010, alla perdita della maggioranza nella Camera alta. Nonostante l’avvertimento, il premier Noda ha deciso comunque di puntare tutto sul provvedimento fiscale approvato settimana scorsa. Di fronte alla frangia interna contraria all’aumento della tassa, però, è stato necessario trovare un accordo con l’LDP, i cui vertici in cambio hanno chiesto, tra l’altro, la rimozione di alcuni ministri vicini ad Ozawa, cosa che Noda ha diligentemente fatto con un rimpasto di governo nel mese di giugno.

La disputa interna su quest’ultima questione ha contribuito in maniera decisiva alla frattura nel partito, già messo a dura prova dall’incriminazione e dal successivo proscioglimento di Ozawa nell’ambito di uno scandalo legato a finanziamenti illegali al DPJ.

Per alcuni commentatori, l’uscita dal partito della fazione pro-Ozawa, con il mantenimento di una maggioranza ancora intatta, sarebbe addirittura benefica, poiché, oltre a scongiurare il rischio di elezioni anticipate, consentirebbe al primo ministro Noda di avere mano libera per trovare altri accordi con l’LDP, così da favorire il passaggio di nuove misure, soprattutto di austerity, nella Camera dei Consiglieri. La Camera alta del parlamento giapponese ha infatti il potere di bloccare la legislazione approvata dalla Camera dei Rappresentanti.

Per alcuni commentatori, l’uscita dal partito della fazione pro-Ozawa, con il mantenimento di una maggioranza ancora intatta, sarebbe addirittura benefica, poiché, oltre a scongiurare il rischio di elezioni anticipate, consentirebbe al primo ministro Noda di avere mano libera per trovare altri accordi con l’LDP, così da favorire il passaggio di nuove misure, soprattutto di austerity, nella Camera dei Consiglieri. La Camera alta del parlamento giapponese ha infatti il potere di bloccare la legislazione approvata dalla Camera dei Rappresentanti.

La resa dei conti nel Partito Democratico, tuttavia, indica un inequivocabile intensificarsi della crisi politica in Giappone sulla spinta della crisi economica internazionale e delle conseguenti divisioni all’interno della classe dirigente locale, mentre le politiche impopolari del governo sembrano assicurare una ancora più rapida perdita di consensi e un inevitabile tracollo del DPJ nella prossima tornata elettorale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Giovedì scorso, con una maggioranza risicata e relativamente a sorpresa, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la sostanziale legittimità della cosiddetta riforma sanitaria voluta da Obama e approvata dal Congresso nel marzo 2010. La decisione presa dalla Corte riguarda il punto centrale della legislazione (“Patient Protection and Affordable Care Act”), cioè la costituzionalità dell’obbligo individuale per tutti gli americani, ad eccezione di quelli più poveri, di acquistare una polizza assicurativa sul mercato privato.

Il caso (“National Federation of Independent Business contro Sebelius”) era finito all’attenzione della Corte Suprema dopo che fin dal 2010 la legge era stata oggetto di vari procedimenti legali, avviati dai procuratori generali di numerosi stati e da alcune organizzazioni imprenditoriali, risultati in altrettante sentenze contrastanti da parte dei tribunali federali interpellati.

Il via libera alla riforma è stato possibile grazie alla convergenza sulle posizioni dei quattro giudici “liberal” della Corte Suprema (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Sonia Sotomayor) del presidente conservatore (“Chief Justice”), John Roberts, dopo che nel corso dei tre giorni di udienze nel mese di marzo sembrava invece essersi formata una chiara maggioranza contraria.

I sostenitori della legge si aspettavano tutt’al più che un’eventuale vittoria sarebbe potuta arrivare con il voto decisivo del giudice centrista Anthony Kennedy, le cui intenzioni risultano spesso difficili da prevedere. Quest’ultimo, al contrario, ha votato assieme ai rimanenti tre giudici ultra-conservatori (Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas) e ha affermato non solo che l’obbligo individuale è a suo parere illegittimo ma anche che l’intera legislazione avrebbe dovuto essere cancellata.

Per l’amministrazione Obama, l’obbligo individuale risulta essenziale ai fini della sopravvivenza dell’intera riforma. Soltanto l’acquisto di una polizza anche da parte dei cittadini sani permetterà alle compagnie private, su cui si basa gran parte della legge, di ammortizzare le perdite derivanti dal divieto di negare la copertura assicurativa ai clienti con patologie pregresse.

Il presidente Roberts, in ogni caso, ha redatto il verdetto espresso dalla maggioranza della Corte, affermando che “la condizione prevista dalla legge, per cui un gruppo di individui deve pagare una sanzione nel caso non acquisti un’assicurazione sanitaria, può essere ragionevolmente definita come una tassa”. Con questo presupposto, ha scritto Roberts, “dal momento che la Costituzione consente tale tassa, non è nostro compito proibirla”.

Il presidente Roberts, in ogni caso, ha redatto il verdetto espresso dalla maggioranza della Corte, affermando che “la condizione prevista dalla legge, per cui un gruppo di individui deve pagare una sanzione nel caso non acquisti un’assicurazione sanitaria, può essere ragionevolmente definita come una tassa”. Con questo presupposto, ha scritto Roberts, “dal momento che la Costituzione consente tale tassa, non è nostro compito proibirla”.

Tale interpretazione del punto nevralgico della riforma contrasta in realtà con quanto sostenuto di fronte alla Corte Suprema da parte dell’amministrazione Obama, la quale riteneva invece che l’obbligo individuale andava confermato poiché rientrava nei poteri assegnati dalla Costituzione al Congresso di regolare il commercio tra gli stati dell’Unione (“Commerce Clause”).

Se il risultato, cioè la legittimità della riforma, è alla fine risultato identico, la bocciatura da parte del supremo tribunale americano della tesi basata sull’allargamento della Commerce Clause a questo ambito potrebbe avere conseguenze pesanti. Infatti, la Corte ha in questo modo smentito decenni di giurisprudenza, restringendo virtualmente i poteri del governo federale, dal momento che la Commerce Clause, fin dagli anni Trenta del secolo scorso, ha costituito il fondamento legale per l’implementazione, ad esempio, di misure legate alla regolamentazione dell’economia, ma anche delle riforme sociali durante la de-segregazione razziale degli anni Sessanta, fino alla proibizione del lavoro minorile.

Un altro punto della riforma all’esame della Corte Suprema era poi l’espansione di Medicaid, il programma pubblico di assistenza sanitaria destinato agli americani a basso reddito. Costringendo gli stati a partecipare all’allargamento del programma a circa 17 milioni di cittadini senza copertura, pena il congelamento di tutti i fondi stanziati dal governo federale, la maggioranza dei giudici ha stabilito che il Congresso è andato oltre i propri limiti costituzionali. Dopo la sentenza, dunque, l’allargamento di Medicaid diventerà per gli stati un optional e non più un obbligo.

La sentenza di giovedì influirà inevitabilmente sulla campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti e, per la maggior parte dei media americani, dovrebbe favorire Barack Obama. La reazione di quest’ultimo è stata dunque trionfale. Dalla Casa Bianca, il presidente democratico ha affermato che “la decisione odierna rappresenta una vittoria per tutti gli americani le cui vite saranno ora più sicure grazie a questa legge”.

Lo sfidante repubblicano, Mitt Romney, si trova inoltre in una posizione scomoda relativamente alla riforma sanitaria. La legge a cui il miliardario mormone sostiene ora di opporsi si ispira infatti largamente a quella approvata dallo stato del Massachusetts quando lui ne era governatore.

Lo sfidante repubblicano, Mitt Romney, si trova inoltre in una posizione scomoda relativamente alla riforma sanitaria. La legge a cui il miliardario mormone sostiene ora di opporsi si ispira infatti largamente a quella approvata dallo stato del Massachusetts quando lui ne era governatore.

Qualche giorno fa, oltretutto, un’organizzazione vicina ai democratici ha fatto circolare un video nel quale l’allora governatore Romney sosteneva l’importanza dell’obbligo individuale per il funzionamento della riforma sanitaria nello stato. I repubblicani e lo stesso Romney, in ogni caso, hanno promesso di continuare a battersi contro la legge e di cercare di revocarla nel caso dovessero prevalere nelle elezioni di novembre.

Nonostante l’entusiasmo manifestato dopo la sentenza dagli ambienti liberal, la Corte Suprema ha in definitiva confermato una riforma che poggia pressoché interamente sul settore privato ed è stata adottata soprattutto per ridurre la spesa sanitaria degli Stati Uniti. In altre parole, la Corte ha legittimato un obbligo per quasi tutti gli americani di acquistare, sia pure con sussidi per i redditi più bassi, una polizza da una delle compagnie private del paese che si ritroveranno così decine di milioni di nuovi clienti.

Su alcuni giornali d’oltreoceano sono apparsi poi commenti che hanno assurdamente paragonato la riforma di Obama a provvedimenti progressisti del passato, come i programmi sociali adottati dall’amministrazione Roosevelt durante il New Deal o Medicare sotto il presidente Johnson. In realtà, il Patient Protection and Affordable Care Act è un provvedimento sostanzialmente regressivo che ridurrà in maniera sensibile i servizi a disposizione delle classi più disagiate, lasciando ugualmente senza copertura sanitaria milioni di americani.

La decisione tutta politica del presidente della Corte Suprema, nominato dal presidente George W. Bush e considerato uno dei più conservatori della storia del tribunale, di dare il proprio appoggio alla riforma di Obama, infine, dimostra come negli ambienti della classe dirigente americana, nonostante una certa opposizione, prevalga la volontà di vedere sopravvivere una legislazione che porterà enormi benefici per il settore privato.

Non a caso, infatti, la stessa legge è nata in stretta collaborazione tra la Casa Bianca e le compagnie operanti nel settore assicurativo e sanitario, il cui scrupolo principale è stato quello di escludere da subito la possibilità di dover fronteggiare la concorrenza di un piano di assistenza pubblico e autenticamente universale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La città di Stockton, in California, è diventata questa settimana il più grande centro urbano nella storia degli Stati Uniti a dichiarare bancarotta. La sorte della località situata nella Central Valley californiana, 130 chilometri a est di San Francisco, smentisce clamorosamente le pretese del presidente Obama di un’economia americana in ripresa e minaccia di diventare un pericoloso modello per numerose altre municipalità in affanno che cercheranno di chiudere i rispettivi buchi di bilancio con devastanti tagli ai servizi pubblici e ai benefici garantiti ai loro dipendenti.

Nonostante le accese proteste di centinaia di residenti, nella serata di martedì il consiglio comunale di Stockton ha votato con una maggioranza di 6 a 1 a favore della presentazione di un’istanza di fallimento presso la corte federale di Sacramento, sotto la protezione del Capitolo 9 della legge sulla bancarotta. Contemporaneamente, il consiglio ha approvato un bilancio provvisorio che congela il pagamento dei debiti della città, taglia i salari dei dipendenti comunali e riduce drammaticamente i loro programmi di assistenza sanitaria e quelli dei lavoratori già in pensione.

Il procedimento di bancarotta in California era stato modificato nel 2009 quando, un anno dopo il fallimento della città di Vallejo, lo stato aveva adottato un provvedimento che impone l’intervento di un mediatore tra l’ente in crisi e i suoi creditori per cercare una soluzione concordata prima di poter avviare il processo legale di fronte ad un giudice. La città di Stockton, che conta poco meno di 300 mila abitanti, lo scorso marzo era entrata così in trattativa con i suoi 18 creditori ma il mancato accordo entro la mezzanotte di lunedì ha dato il via libera al voto del giorno successivo.

La mossa del consiglio comunale rimetterà dunque nelle mani di un giudice federale le decisioni necessarie per chiudere un passivo di bilancio pari a 26 milioni di dollari, con ogni probabilità attraverso nuovi attacchi agli stipendi e alle indennità di lavoratori e pensionati, per non parlare del ridimensionamento dei servizi pubblici cittadini.

D’altro canto, verranno invece garantite le minori perdite possibili per i principali creditori, a cominciare dalla banca Wells Fargo, prima detentrice dei titoli della città nel nord della California. Istituti finanziari come Wells Fargo sono tra i principali responsabili della crisi dei cosiddetti mutui sub-prime che ha innescato il tracollo del 2008, i cui effetti continuano a farsi sentire in tutto il paese. Il crollo del mercato immobiliare ha colpito in maniera particolarmente dura, tra le altre, proprio la città di Stockton, la quale ha dovuto fare i conti con un’improvvisa impennata dei livelli di povertà e disoccupazione, vedendosi restringere il gettito fiscale e precipitando in una grave crisi finanziaria.

D’altro canto, verranno invece garantite le minori perdite possibili per i principali creditori, a cominciare dalla banca Wells Fargo, prima detentrice dei titoli della città nel nord della California. Istituti finanziari come Wells Fargo sono tra i principali responsabili della crisi dei cosiddetti mutui sub-prime che ha innescato il tracollo del 2008, i cui effetti continuano a farsi sentire in tutto il paese. Il crollo del mercato immobiliare ha colpito in maniera particolarmente dura, tra le altre, proprio la città di Stockton, la quale ha dovuto fare i conti con un’improvvisa impennata dei livelli di povertà e disoccupazione, vedendosi restringere il gettito fiscale e precipitando in una grave crisi finanziaria.

Da tre anni a questa parte, Stockton è stata la seconda città americana con il maggior numero di pignoramenti di immobili, mentre il livello di disoccupazione è schizzato al 17,5% e il reddito medio annuo continua ad essere di circa 13 mila dollari al di sotto della media nazionale. Per cercare di sanare il bilancio, dal 2009 la città ha tagliato la spesa pubblica per qualcosa come 90 milioni di dollari, così come ha licenziato un quarto dei poliziotti, il 30% dei vigili del fuoco e il 43% degli altri dipendenti comunali.

Dopo che la città ha mancato una serie di pagamenti sui propri debiti, inoltre, la stessa Wells Fargo è rientrata in possesso di tre aree adibite a parcheggi e di un edificio che il comune aveva acquistato nel 2007 per 40 milioni di dollari e che doveva ospitare la nuova sede del municipio.

La vicenda di Stockton rappresenta un esempio tutt’altro che isolato negli Stati Uniti in questi anni, dal momento che nel solo 2011 sono state ben 13 tra città, contee ed altre entità a presentare istanza di fallimento, cioè il numero più alto negli ultimi due decenni.

Quel che è peggio, tuttavia, è che questi procedimenti di bancarotta verranno utilizzati come una minaccia dagli altri amministratori locali per costringere lavoratori e pensionati pubblici ad accettare ulteriori tagli ai loro salari e benefit, così da preservare una parvenza di servizi pubblici a favore delle rispettive comunità. Come ha affermato in un’intervista al New York Times il membro di uno studio legale californiano specializzato in diritto fallimentare, “tutti guardano a Stockton, visto che è nell’interesse di ogni città sull’orlo del baratro di rendere il suo procedimento di bancarotta il più breve ed economico possibile”.

Media e politici di entrambi gli schieramenti, inoltre, indicano puntualmente come cause dei buchi di bilancio salari di dipendenti pubblici, piani pensionistici e di assistenza sanitaria “troppo generosi” e che devono essere perciò tagliati senza scrupoli.

Media e politici di entrambi gli schieramenti, inoltre, indicano puntualmente come cause dei buchi di bilancio salari di dipendenti pubblici, piani pensionistici e di assistenza sanitaria “troppo generosi” e che devono essere perciò tagliati senza scrupoli.

Come hanno fatto notare alcuni sparuti commentatori d’oltreoceano, però, le procedure di fallimento che coinvolgono città come Stockton mettono in luce il doppio standard adottato da una classe dirigente interamente devota alla salvaguardia degli interessi delle classi privilegiate.

Quando, infatti, nel 2009 scoppiò negli USA la polemica attorno ai bonus dei top manager degli istituti bancari salvati dalla crisi con denaro federale, l’amministrazione Obama concluse che nulla era in suo potere per mettere un tetto ai compensi, poiché i contratti firmati dalle banche erano sacri.

Per dipendenti pubblici e pensionati, al contrario, i contratti di lavoro che garantiscono livelli di vita decenti sono carta straccia e, sia a livello locale che nazionale e quasi sempre con la connivenza delle organizzazioni sindacali, possono essere stravolti e ridimensionati per ridurre livelli di debito ormai fuori controllo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con un verdetto unanime, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la legittimità della sezione più controversa e anti-democratica della durissima legge sull’immigrazione approvata nel 2010 dallo stato dell’Arizona. Il più alto tribunale americano ha invece bloccato, perché incostituzionali, altre tre parti dello stesso provvedimento, contribuendo ad alimentare nel paese un dibattito sull’immigrazione che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla campagna elettorale in corso per la Casa Bianca.

Il punto più problematico della cosiddetta legge SB (“Senate Bill”) 1070 era la disposizione secondo la quale gli agenti di polizia dell’Arizona sono tenuti a verificare la regolarità dei documenti in possesso di chiunque venga fermato o arrestato e che sia sospettato di essere un immigrato irregolare.

Su questo aspetto della legge, i tre giudici teoricamente assestati su posizioni progressiste (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg e Sonia Sotomayor) si sono uniti alla maggioranza dei cinque conservatori (Samuel Alito, Anthony Kennedy, Antonin Scalia, Clarence Thomas e il presidente della corte, John Roberts) stabilendone la costituzionalità. Il nono giudice, Elena Kagan, ha invece ricusato se stessa escludendosi dalla votazione, poiché prima di essere nominata alla Corte Suprema da Obama aveva collaborato alla presentazione del caso (“Arizona contro Stati Uniti”) in qualità di rappresentante del governo (“solicitor general”).

Le tre sezioni cassate dalla corte hanno invece raccolto maggioranze ristrette e i giudici si sono schierati secondo le consolidate linee ideologiche che caratterizzano il supremo tribunale. In un verdetto di 75 pagine, firmato dal giudice centrista Anthony Kennedy, la Corte Suprema ha bocciato le sezioni della legge che avrebbero criminalizzato la mancata registrazione degli immigrati presso le autorità e la semplice ricerca di un posto di lavoro, così come avrebbe facilitato l’arresto per violazioni della legge sull’immigrazione.

La decisione di annullare queste ultime disposizioni è stata presa unicamente sulla base del principio di supremazia che attribuisce priorità alla legge federale rispetto a quella dei singoli stati quando emergono conflitti tra di esse. Negli USA, infatti, il potere di legiferare sulle questioni legate all’immigrazione è attribuita al governo federale. Secondo le parole del giudice Kennedy, perciò, “l’Arizona può nutrire comprensibili frustrazioni circa i problemi causati dall’immigrazione illegale, ma gli stati non possono adottare politiche in conflitto con la legge federale”.

Durante il caso e nel contenuto della sentenza, la Corte Suprema non ha sollevato alcuna questione legata alla ben più grave violazione, ad esempio, del Quarto Emendamento, il quale proibisce perquisizioni e arresti senza un ragionevole motivo, o del Quattordicesimo Emendamento, che garantisce uguale protezione davanti alla legge. Ciò è dovuto al fatto che il caso, promosso dall’amministrazione Obama, si basava appunto sulla questione del conflitto di competenze tra il governo federale e le autorità statali.

Il via libera alla cosiddetta sezione “mostrami i documenti” permetterà così alle forze di polizia dell’Arizona di prendere di mira senza impedimenti singoli individui sulla sola base del loro aspetto fisico, portando con ogni probabilità a procedimenti discriminatori contro appartenenti a minoranze etniche, a cominciare dagli ispanici.

Il via libera alla cosiddetta sezione “mostrami i documenti” permetterà così alle forze di polizia dell’Arizona di prendere di mira senza impedimenti singoli individui sulla sola base del loro aspetto fisico, portando con ogni probabilità a procedimenti discriminatori contro appartenenti a minoranze etniche, a cominciare dagli ispanici.

Nel confermare la costituzionalità di questa parte della legge, il giudice Kennedy ha assurdamente affermato che essa contiene garanzie contro possibili discriminazioni razziali, in quanto richiede alla polizia di non considerare l’appartenenza etnica o il paese di origine dei sospettati fermati per verificare la regolarità del loro status di immigrati.

Su questo aspetto, tuttavia, la Corte Suprema ha lasciato aperta la possibilità di futuri procedimenti legali. Lo stesso Kennedy ha scritto che la sentenza di lunedì non preclude future verifiche di costituzionalità dopo che la legge sarà entrata in vigore, cosa che le organizzazioni a difesa dei diritti civili hanno già promesso di fare.

La sentenza era attesa non solo dalle autorità dell’Arizona, ma anche dai due candidati alla presidenza e da numerosi altri stati, in particolare Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sud e Utah, che hanno da poco approvato leggi simili sull’immigrazione, alcune delle quali congelate da tribunali federali in attesa del pronunciamento della Corte Suprema.

Il presidente Obama, da parte sua, ha salutato con sostanziale soddisfazione la sentenza, anche se ha espresso preoccupazione per le discriminazioni razziali che la sezione della legge confermata potrebbe comportare. Il repubblicano Mitt Romney, impegnato in campagna elettorale proprio in Arizona, si è invece limitato a ribadire che gli stati hanno il diritto e il dovere di rendere più sicuri i propri confini, lasciando intendere il suo appoggio integrale alla legge esaminata dalla corte. Significativa è stata poi la reazione della governatrice dell’Arizona, la repubblicana Jan Brewer, la quale ha definito un successo il verdetto di lunedì dopo due anni di battaglie legali.

Che l’amministrazione Obama, in ogni caso, non abbia particolarmente a cuore i diritti degli immigrati lo ha confermato lo stesso giudice Kennedy, il quale nel parere di maggioranza ha ricordato come “centinaia di migliaia di immigrati vengono deportati ogni anno dal governo federale”. Infatti, negli ultimi tre anni l’attuale amministrazione democratica ha rispedito nei propri paesi di origine un numero record di immigrati, cioè oltre un milione dall’inizio del 2009.

La sentenza sulla legge dell’Arizona ha visto poi una plateale quanto insolita esposizione di dissenso da parte di uno dei giudici più conservatori della Corte Suprema, Antonin Scalia. In quello che gli studiosi del tribunale americano hanno definito come un intervento senza precedenti, Scalia ha criticato non solo la maggioranza che ha bocciato le già ricordate sezioni della legge, ma è anche entrato nel merito di una questione politica al di fuori del caso in discussione.

Il giudice nominato dal presidente Reagan nel 1986 ha fatto riferimento, per condannarla, alla recente decisione annunciata da Obama di consentire un percorso, peraltro complicato, verso la cittadinanza americana per alcuni immigrati irregolari e che dovrebbe in teoria sanare la posizione di meno di un milione di persone.

Il giudice nominato dal presidente Reagan nel 1986 ha fatto riferimento, per condannarla, alla recente decisione annunciata da Obama di consentire un percorso, peraltro complicato, verso la cittadinanza americana per alcuni immigrati irregolari e che dovrebbe in teoria sanare la posizione di meno di un milione di persone.

Dando voce al pensiero di buona parte della classe dirigente conservatrice d’oltreoceano, nel suo discorso Scalia ha espresso posizioni al limite del razzismo, dipingendo lo stato dell’Arizona come irrimediabilmente in balia dei presunti effetti distruttivi dell’immigrazione clandestina.

La sentenza di lunedì rappresenta una sorta di anticipazione di quella che dovrebbe giungere giovedì sulla sorte della riforma sanitaria di Obama nell’ultima seduta della Corte Suprema per l’anno giudiziario in corso. Nel frattempo, oltre alla decisione sulla legge anti-immigrazione dell’Arizona, il supremo tribunale USA ha emesso questa settimana altri verdetti importanti, come quello che ha bollato come incostituzionale il carcere a vita per i detenuti condannati per crimini commessi quando erano minorenni.

Questa legge, per cinque dei nove giudici della corte, viola l’Ottavo Emendamento della Costituzione che proibisce “punizioni crudeli e inusuali” ed è ancora presente nel sistema giudiziario americano perché gli Stati Uniti non hanno mai ratificato la convenzione ONU sui diritti dei minori.

La Corte Suprema, infine, si è rifiutata di tornare sulla decisione presa nel 2010 attorno al caso “Citizens United contro Commissione Elettorale Federale”, in seguito alla quale corporation e individui hanno facoltà di spendere illimitatamente durante le campagne elettorali. La nuova causa era seguita ad una decisione della Corte Suprema del Montana che aveva fissato un tetto alle spese destinate a candidati a cariche elettive nello stato.

Per i nove giudici di Washington, tuttavia, quest’ultima sentenza deve essere annullata, poiché contrasta con quanto stabilito nel procedimento del 2010, con il quale il Primo Emendamento della Costituzione è stato in definitiva distorto fino a far rientrare nella definizione di “libertà di parola” la possibilità garantita alle corporation di spendere senza limiti a favore del candidato preferito.