- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

London’s burning, ma stavolta non sono gli incendi né i riots a farla bruciare. Una sola settimana separa la metropoli britannica dalle elezioni del suo primo cittadino e a infuocare è il dibattito elettorale dell’ultima ora. La posta in gioco è molto alta: oltre a gestire le Olimpiadi del 2012, evento d’interesse internazionale, il nuovo Mayor rappresenterà il voto di otto milioni di cittadini, un’entità che avrà un peso notevole sull’atmosfera politica generale del Paese. Sei i candidati in lizza, di cui quattro i più plausibili, per una campagna elettorale giocata tra l’importanza delle singole personalità politiche, più che quella dei partiti, e il filo del populismo.

A dominare i sondaggi pre-elettorali, seppur di pochi punti, è Boris Johnson, il rappresentante dei Tories, il partito conservatore inglese, e primo cittadino in carica dal 2008. Nelle ultime elezioni ha ottenuto più di un milione di voti, la maggioranza elettorale più ampia nella storia britannica. Il partito laburista si presenta invece con Ken Livingstone, che ha già sfidato Johnson per la stessa poltrona nel 2008. Per i LibDem, il partito socialdemocratico inglese, si candiderà ancora una volta Brian Paddick, ex capo della polizia metropolitana londinese in pensione, che ha recentemente attirato l’occhio indiscreto dei media per il romantico matrimonio norvegese con il suo compagno storico.

Al gentil sesso, infine, la candidatura dei Verdi: si chiama Jenny Jones ed è una delle donne più influenti della Gran Bretagna, presente sulle scene della politica da ben 25 anni. Le probabilità di vincita di Miss Jones sono probabilmente basse, ma il suo contributo a queste elezioni non è da sottovalutare. Una proposta della candidata ecologista ha infatti “indotto moralmente“ i candidati sindaci a rendere pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi. L’invito di Miss Jones è arrivato in seguito ad alcuni rumors circa una possibile evasione fiscale di Livingstone, lo sfidante laburista. Tutti e quattro i candidati hanno reso pubblici i loro piccoli segreti fiscali, e sia per Livingstone che per Johnson si sono riscontrate alcune “macchie”, che si sono in un certo senso equilibrate essendo presenti in entrambe le parti.

Una proposta della candidata ecologista ha infatti “indotto moralmente“ i candidati sindaci a rendere pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi. L’invito di Miss Jones è arrivato in seguito ad alcuni rumors circa una possibile evasione fiscale di Livingstone, lo sfidante laburista. Tutti e quattro i candidati hanno reso pubblici i loro piccoli segreti fiscali, e sia per Livingstone che per Johnson si sono riscontrate alcune “macchie”, che si sono in un certo senso equilibrate essendo presenti in entrambe le parti.

Una procedura, inutile dirlo, che ha spaventato tutta la classe politica inglese, preoccupata dal fatto che possa diventare un must. L’abitudine è già uno standard negli Stati Uniti e, poco ma sicuro, garantisce più trasparenza. The Guardian avverte tuttavia che in questo modo si rischia di annientare del tutto quel poco di ideologia che rimane alla politica, rimettendo tutto nella figura individuale dei singoli politici.

Per il resto, la campagna elettorale si è giocata interamente attorno alla sicurezza e alla lotta alla criminalità, una delle piaghe che maggiormente preoccupa il cittadino medio londinese. Johnson promette di dimettersi se non raggiunge, durante il suo mandato, una riduzione della criminalità del 20%. La promessa era già stata fatta nel 2008: i risultati non si sono comunque visti e il pegno non è stato pagato.

Livingstone, il candidato laburista, non perde occasione per ricordare agli elettori l’irresponsabilità di Johnson in occasione dei gravi disordini dell’estate 2011 quando, durante una protesta, la polizia uccise un giovane di 29 anni e i riots, per tutta risposta mise a ferro e fuoco (nel vero senso della parola) Tottenham Hale, un quartiere tutto fuorché residenziale della periferia nord- est della metropoli.

Johnson, che si trovava fuori Londra, riuscì a sollevare lo sdegno generale con una sola frase: ”Non ho intenzione di interrompere la mia vacanza per i disordini di Totthenam Hale”, aveva dichiarato spavaldo alla BBC, “perché sono certo che le forze dell’ordine sanno gestire la situazione in maniera ottimale”. Sottovalutando così l’importanza del quartiere messo in trincea dai manifestanti e l’entità degli scontri. E rivelando, oltre a un buon grado di arroganza, un’incapacità di giudizio critico impensabile per un politico. Anche Paddick, il socialdemocratico, scommette la propria poltrona contro un calo dei crimini, promettendo di togliere diversi privilegi agli ufficiali delle forze dell’ordine. Certo, un ex-capo di Scotland Yard ci si potrebbero aspettare grandi cose, eppure nel 2008 Paddick era arrivato solo terzo. Più contenuta Miss Jones, del partito ecologista, che “potrebbe dimettersi” nel caso in cui l’obiettivo sicurezza non venga raggiunto con un suo mandato. Tra i suoi targets, la riduzione della distanza fra ricchi e poveri, un’altra piaga che accompagna Londra da centinaia di anni, ma che è probabilmente il risultato più visibile di una politica nazionale, che un semplice sindaco non può cambiare.

Anche Paddick, il socialdemocratico, scommette la propria poltrona contro un calo dei crimini, promettendo di togliere diversi privilegi agli ufficiali delle forze dell’ordine. Certo, un ex-capo di Scotland Yard ci si potrebbero aspettare grandi cose, eppure nel 2008 Paddick era arrivato solo terzo. Più contenuta Miss Jones, del partito ecologista, che “potrebbe dimettersi” nel caso in cui l’obiettivo sicurezza non venga raggiunto con un suo mandato. Tra i suoi targets, la riduzione della distanza fra ricchi e poveri, un’altra piaga che accompagna Londra da centinaia di anni, ma che è probabilmente il risultato più visibile di una politica nazionale, che un semplice sindaco non può cambiare.

Per la questione sicurezza non potevano certo mancare le Olimpiadi: Livingstone ha accusato Johnson di aver tagliato il numero delle unità di polizia di Londra di 2000 unità, una decisione sconsiderata alla luce delle Olimpiadi, un evento che potrebbe rappresentare uno obiettivo terroristico molto goloso.

Eppure quella londinese sembra una campagna elettorale priva di sostanza. Un po’ come in una finale di Champions League tra due squadre di spicco, più il livello della sfida e il traguardo sono alti, più il gioco concreto manca di consistenza. Tanto importante è la sfida londinese, tanto vuoti sono i contenuti della sfida politica tra i candidati, che si mantengono nell’ambito dei problemi più quotidiani dei cittadini e fanno promesse che (lo sanno tutti) non potranno mai risolvere veramente la situazione.

Non si rende una città più sicura blindandola, bisognerebbe capire i motivi di tanta criminalità e magari andare a risolverli alla radice. E, soprattutto, non basta conoscere la dichiarazione dei redditi di un politico per capire se può gestire una metropoli come Londra, soprattutto quando i programmi elettorali sono bicchieri vuoti e senza spessore.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il primo turno delle presidenziali di domani in Francia si prospetta come un testa a testa tra il presidente uscente Nicolas Sarkozy e lo sfidante socialista François Hollande, seguiti dagli altri due candidati dell’estrema destra e di sinistra, accreditati complessivamente del voto di circa un terzo degli elettori d’oltralpe. Mentre i sondaggi continuano a indicare una chiara vittoria di Hollande al ballottaggio, un’eventuale affermazione di Sarkozy al primo turno potrebbe dare a quest’ultimo un certo impulso per tentare una rimonta che appare ancora piuttosto complicata.

I candidati in corsa domenica per l’Eliseo saranno in tutto dieci ma, oltre ai due favoriti, gli unici in grado di incidere in qualche modo sulla competizione sono Marine Le Pen del Front National (FN), Jean-Luc Mélenchon del Front de Gauche - composto principalmente dal Partito Comunista Francese (PCF), dal Parti de Gauche (PG) e dalla Gauche Unitarie (GU) - e il centrista François Bayrou del Mouvement Démocrate (MoDem). I due candidati che otterranno il maggior numero di voti al primo turno, essendo esclusa la conquista della maggioranza assoluta, si fronteggeranno al ballottaggio, in programma il 6 maggio prossimo.

Con i consensi in salita per Marine Le Pen e Mélenchon, le ultime settimane hanno registrato una certa radicalizzazione dei toni delle campagne elettorali anche di Sarkozy e Hollande, impegnati a fare appello, rispettivamente, agli elettori più spostati a destra e a sinistra. Se il presidente ha sfruttato i recenti omicidi di Tolosa, attribuiti sbrigativamente ad un giovane francese di origini algerine giustiziato in maniera sommaria dalle forze di sicurezza transalpine, per alimentare il sentimento xenofobo e per invocare nuove misure anti-immigrazione, Hollande da parte sua ha adattato i propri discorsi sempre più alla retorica di Mélenchon, facendo proprie alcune proposte del candidato della sinistra, come l’aumento del salario minimo. Per entrambi inoltre, al centro dei loro attacchi ci sono stati puntualmente i mercati finanziari fuori da ogni controllo.

Socialista moderato, Hollande ha promesso di combinare politiche di austerity con misure per promuovere la crescita economica e ridurre le crescenti disuguaglianze nel paese, ipotizzando un possibile modesto incremento della spesa pubblica da finanziare con l’aumento della pressione fiscale sui redditi più elevati e con una tassa sulle transazioni finanziarie.

Una posizione, quella di Hollande, che se concretizzata provocherebbe però più di una tensione nei rapporti con Berlino e metterebbe in agitazione i mercati, preoccupati per l’eventuale deviazione dalle politiche di rigore che stanno caratterizzando la gestione della crisi del debito in tutta Europa. Per questo motivo, durante la campagna elettorale, Hollande è stato bene attento a dosare il populismo con ripetuti segnali rassicuranti lanciati agli ambienti finanziari.

Una posizione, quella di Hollande, che se concretizzata provocherebbe però più di una tensione nei rapporti con Berlino e metterebbe in agitazione i mercati, preoccupati per l’eventuale deviazione dalle politiche di rigore che stanno caratterizzando la gestione della crisi del debito in tutta Europa. Per questo motivo, durante la campagna elettorale, Hollande è stato bene attento a dosare il populismo con ripetuti segnali rassicuranti lanciati agli ambienti finanziari.

Invariabilmente, i principali media europei in questi giorni parlano di mercati nervosi di fronte all’ipotesi di una vittoria di Hollande e al venir meno dell’impegno preso dalla Francia per risanare il proprio bilancio, gravato da un debito pubblico che sfiora il 90% del PIL e con un livello di spesa pubblica tra i più elevati di tutta l’Unione.

Ciò indica come i mercati non intendano transigere dalle loro richieste nemmeno in minima parte, dal momento che il programma elettorale dello stesso Hollande prevede comunque di riportare il rapporto deficit/PIL al 3% entro il 2013 e di bilanciare il budget entro il 2017, vale a dire con un solo un anno di ritardo rispetto a quanto promesso da Sarkozy.

Entrambi i candidati favoriti, poi, hanno affermato più volte di voler affrontare il problema della competitività dell’industria francese, crollata costantemente rispetto a quella tedesca nell’ultimo decennio. Su questo tema sono mancate però le proposte concrete, come è rimasta assente dal dibattito l’adozione delle nuove misure di austerity che chiedono gli ambienti finanziari, poiché esse implicano provvedimenti estremamente impopolari, a cominciare dalle cosiddette "riforme strutturali" del mercato del lavoro, secondo la classe dirigente francese necessarie per raggiungere i livelli di flessibilità proprio della vicina Germania.

Secondo alcuni osservatori, una vittoria di Hollande, assieme alla probabile ottima prestazione delle sinistre nelle elezioni parlamentari in Grecia, previste anch’esse per il 6 maggio, potrebbe innescare una reazione a catena in Europa che porterebbe ad un certo ripensamento delle politiche di rigore fortemente volute, in primo luogo, dalla cancelliera Angela Merkel. L’ipotetico cambiamento di rotta potrebbe inoltre essere suggellato da un’eventuale successo socialista nelle elezioni per il rinnovo del parlamento francese che si terranno il prossimo mese di giugno.

Quello che appare più probabile, tuttavia, è che le promesse lanciate da Hollande, e in parte anche dallo stesso Sarkozy, come la richiesta alla BCE di fare di più per la crescita, si scontreranno da subito con una realtà ben diversa, cioè dovranno fare i conti con le pressioni dei mercati ad adottare il prima possibile misure di rigore per mantenere i bilanci sotto controllo e per deregolamentare il mercato del lavoro, come puntualmente è avvenuto, ad esempio, all’indomani del voto dello scorso anno in Spagna.

Quello che appare più probabile, tuttavia, è che le promesse lanciate da Hollande, e in parte anche dallo stesso Sarkozy, come la richiesta alla BCE di fare di più per la crescita, si scontreranno da subito con una realtà ben diversa, cioè dovranno fare i conti con le pressioni dei mercati ad adottare il prima possibile misure di rigore per mantenere i bilanci sotto controllo e per deregolamentare il mercato del lavoro, come puntualmente è avvenuto, ad esempio, all’indomani del voto dello scorso anno in Spagna.

Dopo il voto di domenica trascorreranno due settimane prima del secondo turno, durante le quali Sarkozy cercherà di rimescolare le carte per evitare di diventare l’undicesimo leader europeo ad essere sconfitto dalle urne a partire dall’esplosione della crisi del debito. Per il presidente uscente, da lunedì prossimo si porrà la questione se svoltare a destra per intercettare i voti del Front National oppure al centro per assicurarsi quelli dei moderati che sceglieranno Bayrou.

Lo stesso dilemma dovrebbe presentarsi anche per François Hollande, il quale, secondo i sondaggi, si ritroverà a sinistra un Mélenchon che uscirà dal voto con un sostanzioso consenso. La strategia dei due favoriti, in ogni caso, dipenderà verosimilmente dal risultato dei candidati che si piazzeranno alle loro spalle, anche se è probabile che opteranno per una corsa al centro, visto che al ballottaggio la gran pare dei sostenitori di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon finirà per dirottare il proprio voto su Sarkozy e Hollande, così da evitare di vedere all’Eliseo il rispettivo rivale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le immagini dei militari americani in posa con i corpi smembrati di militanti islamici afgani, pubblicate mercoledì dal Los Angeles Times, hanno messo in luce per l’ennesima volta negli ultimi mesi l’estremo disprezzo mostrato dagli Stati Uniti verso una popolazione costretta a subirne l’occupazione da oltre un decennio. Il quotidiano della California ha diffuso solo due delle 18 foto fornite da un anonimo soldato della 82esima Divisione Aerotrasportata di stanza a Fort Bragg, in North Carolina, della quale fanno parte gli stessi militari che appaiono nelle agghiaccianti immagini.

Le fotografie sono state scattate in due occasioni, nel febbraio e nell’aprile 2010, da oltre una decina di militari americani, affiancati da alcuni membri dell’esercito afgano, inviati nella provincia meridionale di Zabul per identificare tramite impronte digitali e scansione della retina i resti di estremisti islamici che si erano fatti esplodere nel corso di attentati suicidi.

La rivelazione del Los Angeles Times arriva solo a poche settimane di distanza da altri gravissimi episodi che avevano fatto esplodere la rabbia della popolazione locale nei confronti degli occupanti americani e che avevano palesato ancora una volta la falsità della pretesa di Washington di condurre in questo paese una “guerra giusta” per la liberazione degli afgani.

Nel solo 2012, infatti, gli Stati Uniti hanno dovuto far fronte alle reazioni scatenate dalla diffusione di un video in rete nel quale un gruppo di Marines urinava sui corpi di afgani uccisi, dal rogo di copie del Corano presso una base militare e, da ultimo, dal massacro di 16 civili compiuta da un soldato americano in un villaggio nella provincia di Kandahar. Come per i precedenti episodi, anche quest’ultimo portato alla luce dal Los Angeles Times è stato immediatamente seguito dalla condanna dei vertici politici e militari statunitensi, i quali nuovamente hanno descritto i fatti come l’azione di persone disturbate o sotto stress a causa della lunga permanenza in un teatro di guerra. Dal momento che simili rivelazioni sono rese possibili solo grazie alle rare informazioni passate ai media o pubblicate sul web da singoli soldati, è altamente probabile che comportamenti del genere siano piuttosto la regola in Afghanistan e altrove.

Come per i precedenti episodi, anche quest’ultimo portato alla luce dal Los Angeles Times è stato immediatamente seguito dalla condanna dei vertici politici e militari statunitensi, i quali nuovamente hanno descritto i fatti come l’azione di persone disturbate o sotto stress a causa della lunga permanenza in un teatro di guerra. Dal momento che simili rivelazioni sono rese possibili solo grazie alle rare informazioni passate ai media o pubblicate sul web da singoli soldati, è altamente probabile che comportamenti del genere siano piuttosto la regola in Afghanistan e altrove.

Seguendo il consueto copione, inoltre, il Pentagono e la Casa Bianca hanno promesso l’ennesima indagine per portare i responsabili davanti alla giustizia, anche se, come per i fatti precedenti, c’è da credere che seri provvedimenti punitivi non saranno presi nemmeno in questa occasione.

Ancora più preoccupante è stato poi il tentativo fatto dal Pentagono di bloccare la pubblicazione delle stesse immagini. Il Los Angeles Times in un editoriale ha rivelato che, dopo aver ricevuto le foto qualche settimana fa, ne aveva mostrate alcune al Dipartimento della Difesa. In seguito alla consultazione, il Pentagono ha chiesto al giornale di non diffonderle ma il quotidiano, “dopo un intenso dibattito” interno, ha optato per la pubblicazione di solo due immagini, corredate da un articolo del corrispondente da Kabul, David Zucchino. L’invito al Los Angeles Times a tenere nascosto il materiale è stato confermato da Bruxelles dallo stesso Segretario alla Difesa, Leon Panetta, durante una conferenza della NATO. Secondo quanto riportato dalla CNN, Panetta avrebbe fatto pressioni direttamente sui responsabili del giornale, “perché il nemico utilizza questo genere di immagini per incitare alla violenza”.

L’invito al Los Angeles Times a tenere nascosto il materiale è stato confermato da Bruxelles dallo stesso Segretario alla Difesa, Leon Panetta, durante una conferenza della NATO. Secondo quanto riportato dalla CNN, Panetta avrebbe fatto pressioni direttamente sui responsabili del giornale, “perché il nemico utilizza questo genere di immagini per incitare alla violenza”.

In sostanza, per gli USA, gli afgani non dovrebbero sapere quello che fanno gli occupanti americani nel loro paese, altrimenti esploderebbe una più che giustificata reazione popolare per chiederne l’allontanamento immediato. Il tentativo di occultare le fotografie è volto anche ad evitare di far conoscere la realtà della guerra in Afghanistan ai cittadini americani, sempre più stanchi di un conflitto senza alcuna soluzione in vista.

Alle parole di Panetta vanno aggiunte quelle del portavoce dell’esercito USA, colonnello Thomas Collins, il quale è sembrato attribuire la colpa di quanto accaduto alla tecnologia e ai social media. Per Collins, cioè, queste rivelazioni dipendono dal fatto che non si può controllare l’uso dei cellulari e l’accesso alla rete dei soldati, come se il problema non fosse tanto l’episodio in sé quanto il fatto che esso venga reso pubblico.

Di fronte alla stampa, Panetta ha anche ribadito che i fatti portati alla luce dal Los Angeles Times “non testimoniano ciò che rappresenta la grande maggioranza dei nostri uomini e delle nostre donne in uniforme”. In realtà, pur essendo opera di singoli, fatti simili rappresentano esattamente la natura stessa dell’imperialismo americano e il suo infliggere sofferenza ed umiliazione ai popoli dei paesi occupati per la difesa dei propri interessi strategici. Di fronte all’indignazione crescente nel paese verso l’occupazione, giovedì il presidente Hamid Karzai ha chiesto alla NATO di accelerare il processo di ritiro delle truppe straniere dall’Afghanistan, per evitare il ripetersi di “esperienze dolorose” come quella di vedere soldati americani in posa con corpi mutilati di cittadini afgani.

Di fronte all’indignazione crescente nel paese verso l’occupazione, giovedì il presidente Hamid Karzai ha chiesto alla NATO di accelerare il processo di ritiro delle truppe straniere dall’Afghanistan, per evitare il ripetersi di “esperienze dolorose” come quella di vedere soldati americani in posa con corpi mutilati di cittadini afgani.

Quest’ultimo episodio getta una nuova ombra sulle trattative in corso per chiudere l’occupazione stessa e assicurare agli Stati Uniti una sostanziosa presenza militare in Afghanistan dopo il 2014, così da presidiare un paese situato in una posizione fondamentale per l’accesso alle ingenti risorse energetiche dell’Asia centrale.

Il governo di Kabul, peraltro, non è disturbato più di tanto dal comportamento degli occupanti, da cui dipende interamente per la propria sopravvivenza fisica e politica, quanto per la possibile esplosione della rabbia popolare che finisce per alimentare una resistenza sempre più agguerrita.

L’odio diffuso anche in seguito a fatti come quelli documentati dal Los Angeles Times, infine, rischia di rendere ancora più precari gli equilibri militari per le forze NATO in concomitanza con l’apertura della consueta offensiva di primavera dei Talebani, inaugurata proprio qualche giorno fa con un assalto spettacolare ad alcuni edifici governativi di Kabul, e in altre località del paese, annientato a fatica solo dopo parecchie ore di assedio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

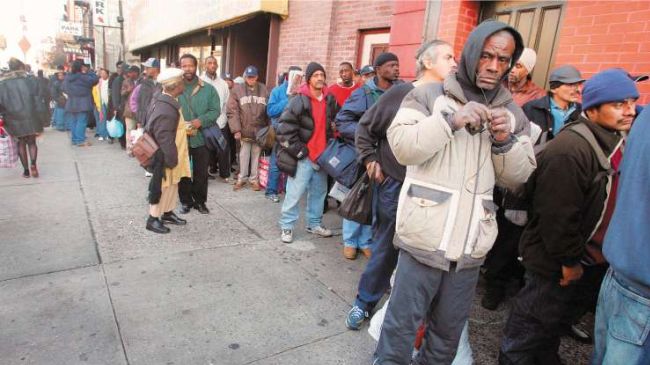

Un recente studio condotto sulla città di New York mette in evidenza come la metropoli che ospita la borsa americana e le sedi di alcune delle compagnie finanziarie più ricche e potenti del pianeta abbia fatto registrare in questi anni un preoccupante aumento dei livelli di povertà tra i propri abitanti. L’indagine, stilata dal Center for Economic Opportunity (CEO), ha rilevato lo scivolamento al di sotto della soglia di povertà di decine di migliaia di persone tra il 2009 e il 2010, con conseguenze particolarmente pesanti per le famiglie con figli e per i residenti più giovani.

Secondo i ricercatori del CEO, in un solo anno sono stati quasi 100 mila gli abitanti di New York a finire sotto il livello di povertà, pari ad un aumento dell’1,3% che ha portato il totale al 21%. Questa percentuale è la più alta almeno dal 2005, quando cioè le autorità cittadine hanno modificato i parametri per stabilire la soglia di povertà. Per quanto riguarda i minori, più di uno su quattro al di sotto dei 18 anni - il 25,8%, contro il 22,9% nel 2008 - è costretto a vivere in queste condizioni.

Le famiglie con prole, come già accennato, sono ancora più colpite con un tasso del 23% e, inoltre, con un numero significativo appena al di sopra del limite di povertà ufficiale. Se la crisi e la disoccupazione esplosa dopo il 2008 sono fattori determinanti per la riduzione del reddito dei newyorchesi, anche le famiglie nelle quali lavorano due componenti a tempo pieno risultano in difficoltà. Nel 2010, infatti, il 5% di queste ultime era al di sotto della soglia di povertà, quando, complessivamente, i residenti classificati come poveri a New York nel 2010 erano ben 1,7 milioni. Il Center for Economic Opportunity è stato fondato nel 2006 dal sindaco miliardario di New York, Michael Bloomberg, teoricamente per “implementare modalità innovative che riducano la povertà”, e nel suo più recente rapporto - “The CEO Poverty Measure, 2005-2010” - elogia perciò le modeste iniziative adottate dall’amministrazione cittadina per alleviare gli effetti della crisi.

Il Center for Economic Opportunity è stato fondato nel 2006 dal sindaco miliardario di New York, Michael Bloomberg, teoricamente per “implementare modalità innovative che riducano la povertà”, e nel suo più recente rapporto - “The CEO Poverty Measure, 2005-2010” - elogia perciò le modeste iniziative adottate dall’amministrazione cittadina per alleviare gli effetti della crisi.

Crediti di imposta, sussidi per il pagamento dell’affitto, buoni per l’acquisto di cibo e altri programmi pubblici, ampliati a partire dal 2007, hanno però contribuito a contenere l’incidenza della povertà di appena qualche punto percentuale, senza scalfire il quadro generale.

In ogni caso, l’aumento vertiginoso del numero di newyorchesi che hanno beneficiato dei programmi di assistenza testimonia precisamente la gravità della situazione. I residenti che hanno utilizzato i buoni alimentari a New York, ad esempio, sono passati dai 773.000 del 2008 a oltre un milione nel 2010.

Dal momento che il CEO e la città di New York includono questi “benefit” nel calcolo della soglia di povertà ufficiale, essa risulta più alta di quella stabilita a livello federale, rispettivamente 30.055 dollari e 22.113 dollari per una famiglia con due figli nel 2010. Di conseguenza, anche i dati finali non combaciano. Per gli statistici del governo, i newyorchesi in condizioni di estrema povertà, cioè con a disposizione la metà del reddito fissato per la soglia di povertà, sono il 7,7%, mentre per la città sono il 5,5%. Come era prevedibile, sono le minoranze a passarsela peggio, con il 26% degli ispanici di fatto al di sotto della soglia di povertà, il 25% degli asiatici, il 21,7% dei neri e il 15,2% dei bianchi non ispanici. Ancora, i residenti senza cittadinanza fanno segnare un 27,8%, contro il 19,9% dei nati negli USA e il 17,8% di quelli stranieri naturalizzati americani.

Come era prevedibile, sono le minoranze a passarsela peggio, con il 26% degli ispanici di fatto al di sotto della soglia di povertà, il 25% degli asiatici, il 21,7% dei neri e il 15,2% dei bianchi non ispanici. Ancora, i residenti senza cittadinanza fanno segnare un 27,8%, contro il 19,9% dei nati negli USA e il 17,8% di quelli stranieri naturalizzati americani.

Il quadro così delineato smentisce ancora una volta clamorosamente i dati ufficiali relativi all’andamento dell’economia, secondo i quali la recessione negli Stati Uniti sarebbe terminata nel giugno del 2009.

In realtà, da questa data a beneficiare della presunta “ripresa” è stata sola una ristretta classe di privilegiati. I due binari su cui si è mossa l’economia americana in questi ultimi anni appaiono in tutta la loro evidenza proprio in una città come New York, dove da un lato oltre un residente su cinque fatica a far quadrare il bilancio e dall’altro si registra la maggiore concentrazione di ricchezza del paese e, forse, di tutto il mondo.

Questa situazione ha portato ad un’esplosione delle disuguaglianze sociali nella metropoli, paragonate da una recente indagine condotta da un altro centro studi con sede a New York, il Center for Working Families, a di paesi latinoamericani come l’Honduras, dove la distribuzione della ricchezza è tra le più inique del pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

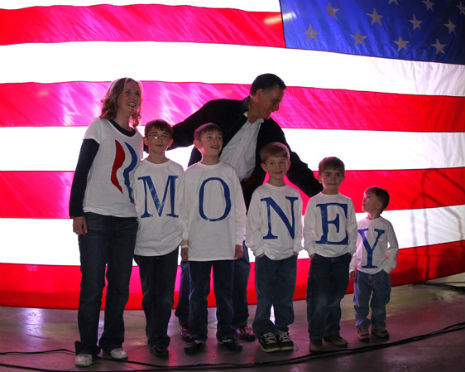

Il Senato statunitense lunedì ha bocciato un provvedimento fiscale presentato dai democratici che conteneva la cosiddetta “Buffett Rule”, promossa da Barack Obama come uno dei punti centrali del suo programma elettorale nella corsa ad un secondo mandato alla Casa Bianca. La legge in questione avrebbe dovuto teoricamente alzare le tasse per i redditi più elevati, anche se lo stesso presidente aveva in sostanza riconosciuto la natura puramente propagandistica della proposta.

Tecnicamente, con il voto dell’altro giorno la legge (“Paying a Fair Share Act”) non è stata respinta, bensì è stato impedito il suo approdo in aula per la discussione. Secondo le norme del Senato, infatti, qualsiasi proposta, per poter essere presa in considerazione, deve preliminarmente superare un ostacolo procedurale (“filibuster”) che richiede almeno 60 voti su 100.

La “Buffett Rule” ne ha invece raccolti appena 51, mente 45 senatori hanno votato per bloccarla. Tutti i senatori democratici presenti, tranne uno (Mark Pryor dell’Arkansas), hanno votato a favore, così come tutti i repubblicani, tranne uno (la moderata Susan Collins del Maine), si sono opposti. Quattro sono stati gli astenuti.

Il nome della legge deriva da quello del finanziere miliardario Warren Buffett, il quale tempo fa aveva rivelato pubblicamente che il suo carico fiscale era inferiore a quello della sua segretaria. Perciò, la proposta avanzata da Obama prevedeva l’innalzamento dell’aliquota minima almeno al 30% per i redditi al di sopra del milione di dollari.

Nel fermare il provvedimento, i repubblicani hanno come di consueto fatto riferimento all’inopportunità di alzare le tasse per chiunque durante una crisi economica e tanto meno per i presunti “creatori di posti di lavoro”. Giovedì, inoltre, la Camera si esprimerà su una proposta relativa al fisco preparata dagli stessi repubblicani e che comprende, per il 2012, un taglio alle tasse del 20% per le aziende con meno di 500 dipendenti.

La misura presentata dal leader di maggioranza alla Camera, Eric Cantor, costerebbe alle casse federali ben 46 miliardi di dollari, mentre la “Buffett Rule” ne avrebbe fatti incassare 47 nei prossimi dieci anni. Anche la misura repubblicana non ha in ogni caso alcuna possibilità di essere approvata dal Senato. Il voto negativo di lunedì sulla “Buffett Rule” era comunque scontato, a conferma del fatto che essa era unicamente una manovra elettorale per permettere ai democratici di presentarsi come difensori della classe media e di accusare i repubblicani di essere legati indissolubilmente ai grandi interessi economici e finanziari del paese.

Il voto negativo di lunedì sulla “Buffett Rule” era comunque scontato, a conferma del fatto che essa era unicamente una manovra elettorale per permettere ai democratici di presentarsi come difensori della classe media e di accusare i repubblicani di essere legati indissolubilmente ai grandi interessi economici e finanziari del paese.

La strategia per la rielezione di Obama è d’altra parte caratterizzata da una netta virata in senso populista della sua retorica. Una misura come quella appena bocciata, così, oltre a fare leva sulla popolarità nel paese di qualsiasi proposta che alzi le tasse per i più ricchi, appare come un’arma di propaganda contro il rivale per la Casa Bianca, Mitt Romney, il quale recentemente aveva rivelato di aver pagato nel 2010 poco meno del 14% di tasse sulle sue entrate milionarie.

Che la “Buffett Rule” non abbia nulla a che fare con un progetto di riforma del sistema fiscale americano che tenti di correggere anche in minima parte le enormi disuguaglianze sociali prodotte in questi ultimi tre decenni lo ha confermato lo stesso Obama nel corso di una conferenza stampa tenuta domenica sera a Cartagena, in Colombia, al termine del summit dell’Organizzazione degli Stati Americani.

Quando un reporter ha chiesto al presidente se la “Buffett Rule” fosse assimilabile alle politiche populiste dei governi latinoamericani di sinistra, Obama ha tenuto a precisare che questa legge “non ha nulla a che fare con la redistribuzione” della ricchezza. La “Buffett Rule” conferma dunque come il Partito Democratico d’oltreoceano non sia interessato a ristabilire una tassazione progressiva negli Stati Uniti, dal momento che essa, anche se adottata, si limiterebbe ad equiparare l’aliquota minima riservata ai più ricchi con quella dei redditi più bassi, anziché far gravare sui primi un carico fiscale ben più alto rispetto ai secondi.

La “Buffett Rule” conferma dunque come il Partito Democratico d’oltreoceano non sia interessato a ristabilire una tassazione progressiva negli Stati Uniti, dal momento che essa, anche se adottata, si limiterebbe ad equiparare l’aliquota minima riservata ai più ricchi con quella dei redditi più bassi, anziché far gravare sui primi un carico fiscale ben più alto rispetto ai secondi.

Per dare un’idea del colossale trasferimento di ricchezza promosso dalle classi dirigenti americane negli ultimi decenni, vale la pena ricordare che attualmente l’aliquota fiscale massima prevista negli USA è del 35%, anche se la maggior parte dei più ricchi e le grandi aziende pagano di fatto molto meno, mentre negli anni Cinquanta e Sessanta era al 91% e durante la presidenza Reagan ancora al 50%.

In ogni caso, la “Buffett Rule” rimarrà al centro del dibattito politico di Washington nei prossimi mesi e servirà solo a creare una cortina di fumo per far digerire i nuovi tagli alla spesa sociale che attendono le classi più disagiate dopo le elezioni di novembre, indipendentemente dal partito che se le aggiudicherà.

Gli stessi democratici non hanno infatti nessuna intenzione di far pagare la crisi e il risanamento del bilancio federale alle classi privilegiate, come aveva già confermato lo scorso febbraio un’altra proposta fiscale lanciata dal presidente Obama. Secondo quest’ultimo piano, l’aliquota per le corporation doveva scendere dal 35% al 28% e, per le grandi aziende manifatturiere, addirittura al 25%.